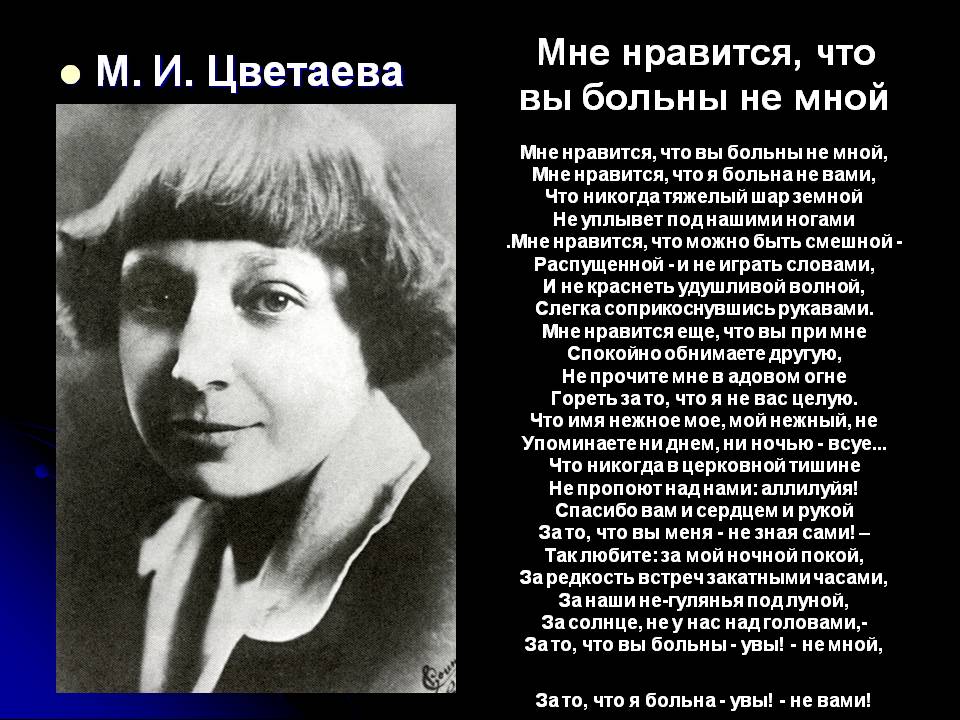

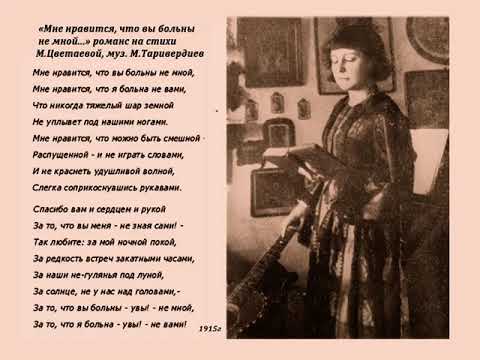

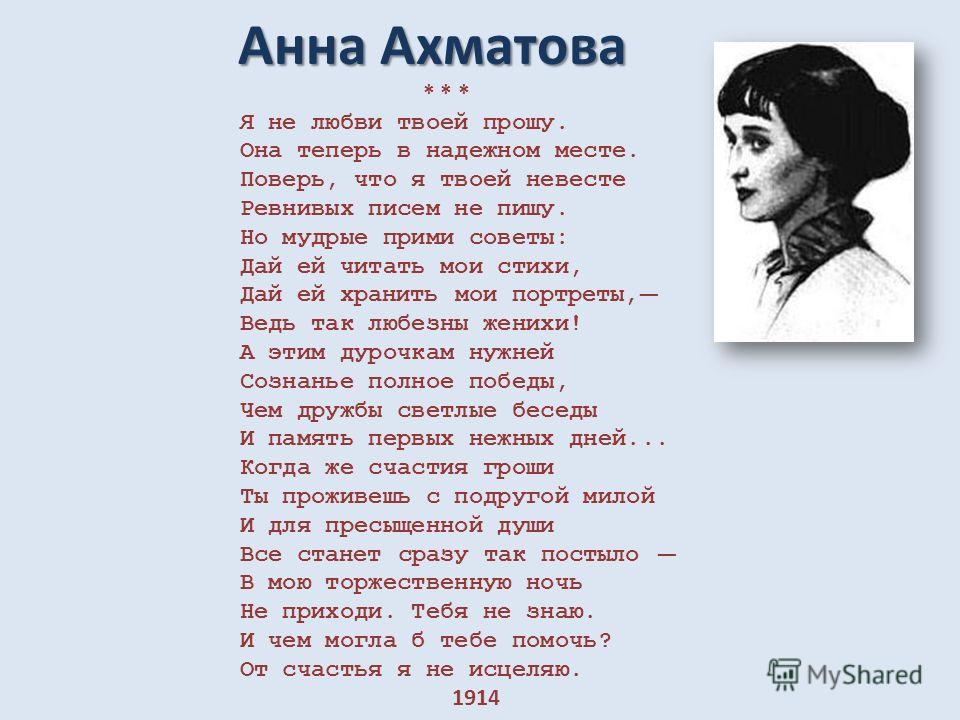

Марина Ивановна Цветаева цитата: Встречаться нужно для любви, для остального есть книги.

— Марина Ивановна Цветаева

Последнее обновление 15 ноября 2022 г.

Темы

книги, остальнойМарина Ивановна Цветаева

398русский поэт, прозаик, переводчик 1892 — 1941Похожие цитаты

„Любви не нужны книги. Это книгам нужна любовная интрига.“

— Майя Михайловна Плисецкая артистка балета, прима-балерина Большого театра 1925 — 2015

„Книга Жизни – Книга Любви!“

— Губерначук, Сергей Григорьевич 1969 — 2017

О любви, верности, измене

„Книга Жизни – Книга Любви!“

— Губерначук, Сергей Григорьевич 1969 — 2017

О жизни и смерти

„Истину можно найти только в запрещённых книгах. Остальные — лгут.“

— Клод Адриан Гельвеций французский литератор и философ-материалист 1715 — 1771

„Требовать можно только у себя. У остальных нужно просить.“

— Шарлотта Генсбург 1971

„Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.“

Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное.“

— Фёдор Михайлович Достоевский русский писатель, переводчик, философ 1821 — 1881

„Не нужно читать много книг.“

— Мао Цзэдун китайский государственный и политический деятель ХХ века, главный теоретик маоизма 1893 — 1976

Ошибочно приписываемые Мао цитаты

„Недостаточно достичь успеха. Нужно, чтобы остальные проиграли.“

— Гор Видал американский прозаик, публицист, драматург, эссеист 1925 — 2012

„Эту книгу нужно читать в постели.“

— Доктор Сьюз американский детский писатель и мультипликатор 1904 — 1991

„В любви начисто отсутствовал смысл. Но зато она придавала смысл всему остальному.“

— Виктор Олегович Пелевин русский писатель 1962

„Будь верен в дружбе и верен в любви: остальных заповедей можешь и не исполнять.“

— Василий Васильевич Розанов российский религиозный философ, литературный критик и публицист 1856 — 1919

„Нет иных контрактов в этом мире как только контракт, основанный на любви и на чести. А других договоров быть не может, потому что всё остальное — мимолëтно. Всё остальное рушится легко.“

А других договоров быть не может, потому что всё остальное — мимолëтно. Всё остальное рушится легко.“

— Франц Вертфоллен писатель, просветитель, музыкант

Источник: Шот Жизни

„Каждую книгу нужно уметь читать.“

— Блез Паскаль французский математик, физик, литератор и философ 1623 — 1662

„Одна ночь любви — это на одну прочитанную книгу меньше.“

— Оноре де Бальзак французский писатель-прозаик 1799 — 1850

„В жизни человека вулкан любви извергается лишь однажды, всё остальное — выбросы небольших гейзеров.“

— Ашот Сергеевич Наданян армянский шахматист 1972

„Все люди хотят, чтобы другие не мешали им жить, делали им добро, но всем остальным тоже это нужно; стало быть, надо, чтобы добро для вас не мешало бы добру остальных.“

— Сократ древнегреческий философ из Афин -470 — -399 до н.э.

„Лгать можно только любимой женщине и полицейскому, всем остальным нужно говорить правду.“

— Джек Николсон американский актёр 1937

„Чаще остальных в жизни встречаются лишь два вида глупых людей. Первые из них, поверят во все, о чем ты им расскажешь.

Первые из них, поверят во все, о чем ты им расскажешь.

Вторые, они же самые безнадёжные, всегда будут сомневаться в каждом твоём слове.“

— Марк_Девольт

„Если в книге или фильме есть хоть один фанатик – я полюблю именно его. Все остальные – это декорация, бытовой исторический фон, белый шум.“

— Лариса Владимировна Бочарова 1970

„Если Вы не любите читать, значит Вы просто не нашли нужную книгу.“

— Джоан Кэтлин Роулинг британская писательница, автор серии романов о Гарри Поттере 1965

Связанные темы

- Книги

- Остальной

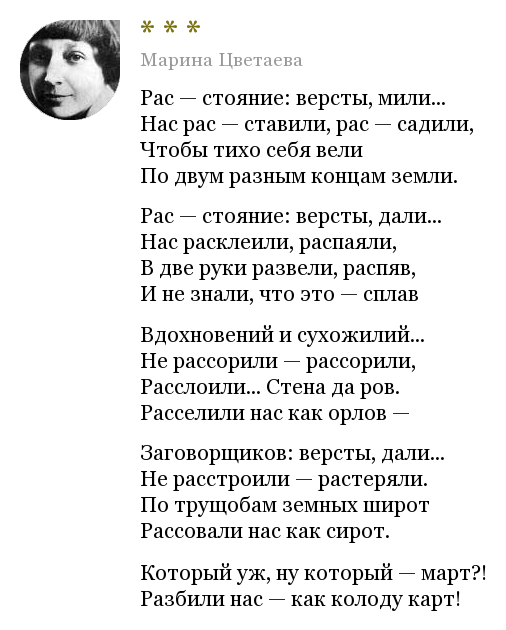

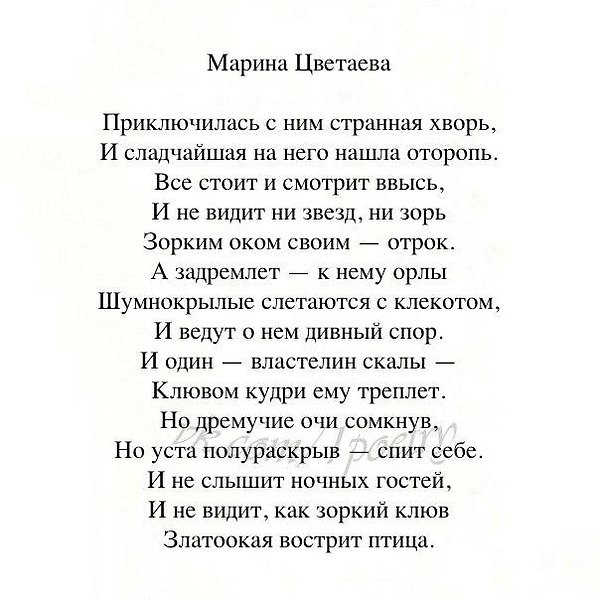

М. Цветаева. «Лицом повёрнутая к Богу» (Светлана Коппел-Ковтун) — Омилия

— Но лица моего не забудь!

— Я его никогда не знал.

М. Цветаева

Не жить, не чувствовать — удел завидный…

Отрадно спать, отрадней камнем быть.

Микеланджело Буонарроти[1]

Она всё время обращена лицом к любви: ищет её, жаждет её, находит или теряет и снова судорожно ищет. Сколько было искомых, поначалу обнадёживающих, многообещающих встреч, которые в итоге оказывались невстречами — романами с «неплодной смоковницей» по определению Али[2]. Зато сколько найдено прекрасных и точных слов о любви — их ведь надо было добыть из огня, выхватить из обжигающего пламени жизни. «Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители» — никто другой этого не понял, не нашёл, а ведь крайне важное открытие. Всякий, кто «зрит в корень», согласится: по-настоящему важно лишь то, что задумал Бог. Так она и относилась к окружающим — всматривалась вглубь человека, старалась высмотреть в нём замысел Творца, не очень-то обращая внимание на то, что имелось в наличности. Нравилось ли это людям? — вопрос почти риторический. Пожалуй, за таких людей хорошо скажет не цветаевская, а блоковская подруга, которая гневно писала своему поэту:

Сколько было искомых, поначалу обнадёживающих, многообещающих встреч, которые в итоге оказывались невстречами — романами с «неплодной смоковницей» по определению Али[2]. Зато сколько найдено прекрасных и точных слов о любви — их ведь надо было добыть из огня, выхватить из обжигающего пламени жизни. «Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители» — никто другой этого не понял, не нашёл, а ведь крайне важное открытие. Всякий, кто «зрит в корень», согласится: по-настоящему важно лишь то, что задумал Бог. Так она и относилась к окружающим — всматривалась вглубь человека, старалась высмотреть в нём замысел Творца, не очень-то обращая внимание на то, что имелось в наличности. Нравилось ли это людям? — вопрос почти риторический. Пожалуй, за таких людей хорошо скажет не цветаевская, а блоковская подруга, которая гневно писала своему поэту: Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский идеал, а я всё ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймёте, чего мне нужно, чем я готова отвечать Вам от всей души. Но Вы продолжали фантазировать и философствовать… …Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлечённость, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо… Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… скучно» (Из неотправленного письма юной Л. Менделеевой А. Блоку).

Вы, кажется, даже любили — свою фантазию, свой философский идеал, а я всё ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймёте, чего мне нужно, чем я готова отвечать Вам от всей души. Но Вы продолжали фантазировать и философствовать… …Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлечённость, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо… Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… скучно» (Из неотправленного письма юной Л. Менделеевой А. Блоку).

В этом смысле все поэты схожи: их дар — это крест, который тяжёл настолько, что достаётся и ближним, и дальним, причём дальние порой не на шутку раздражаются. Помнится кто-то из таких говорил, что огрел бы Цветаеву сковородкой по голове, такой невыносимой она ему казалась. Из подобного опыта, видимо, она и говорит: «Я не люблю встреч в жизни — сшибаются лбами. Две глухие стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой, ещё лучше — радугой, где под каждым концом — клад… Любовь в нас — как клад, мы о ней ничего не знаем, все дело в случае».

Только там хорошо, где ты нов:

Не заведом, не дознан, не вызнан.

(Цветаева, 1925. Крысолов)

Но при этом — понят, узнан и принят, как откровение о себе самом, а не приклеенный кем-то ярлык.

Касаемся друг друга. Чем? Крылами.

Издалека своё ведём родство.

Поэт один. И тот, кто нёс его,

Встречается с несущим временами.

Этими стихами, посвящёнными Цветаевой, Рильке подписал для неё свою книжку «Дуинезские элегии», высланную из Швейцарии. Да, встреча случилась — крылами, что ей только и надо было от всех встреч.

Поэт один! — Рильке точен, как мало кому дано. Сквозь эти его строки только и можно правильно понять саму Марину, когда она говорит: «Вся моя жизнь — роман с собственной душой…»; «Что я делаю на этом свете? Слушаю свою Душу…». И при этом: «Всё в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь».

И при этом: «Всё в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь».

Личная жизнь, которая для нас — всё, для неё — ничто, а всё для неё то, что никому не нужно, то, что делает её поэтом.

Лицом повёрнутая к Богу,

Ты тянешься к нему с земли,

Как в дни, когда тебе итога

Ещё на ней не подвели.

(Пастернак. Памяти Марины Цветаевой)

Пастернак тоже правильно всё понял, услышал — крылом, не ухом.

«Крылья — свобода(!), только когда раскрыты в полете, за спиной они — тяжесть», и она изнемогала под их тяжестью, если не летала. «Люблю всё, от чего у меня высоко бьётся сердце. В этом — всё», потому что иначе — невыносимо тяжело таскать на спине свои огромные крылья — дар.

«Слушайте внимательно, я говорю, как перед смертью: Мне мало писать стихи! Мне надо что-нибудь, кого-нибудь — любить — в каждый час дня и ночи». Она была голодна на любовь — не ту, физиологическую, земную, которая нужна всем, и даже не ту, которая именуется семейным очагом — на цветаевском огне «каши не сваришь». Она, как и любимый ею Блок, искала неземной любви — воображая её, конечно, по-своему, но интуитивно чувствуя в чём её суть. Любовь — дар, а не приобретение. «Чтобы говорить о Боге, о солнце, о любви — нужно быть(!)». «„Будь“ — единственное слово любви, человеческой и Божеской».

Она, как и любимый ею Блок, искала неземной любви — воображая её, конечно, по-своему, но интуитивно чувствуя в чём её суть. Любовь — дар, а не приобретение. «Чтобы говорить о Боге, о солнце, о любви — нужно быть(!)». «„Будь“ — единственное слово любви, человеческой и Божеской».

Подлинное бытие и предстояние перед Богом — вот что ей было нужно: только не в одиночку, не сам на сам, как предначертано стоять лишь поэту и святому. Цветаева не могла сказать себе, как Пушкин: «Ты царь: живи один» («Поэту»), ей нужен был Другой, способный стоять рядом, не боящийся высоты и ветров. Она была слишком женщиной и не могла, не хотела предстоять в одиночку, а равного ей по силе духа партнёра не было.

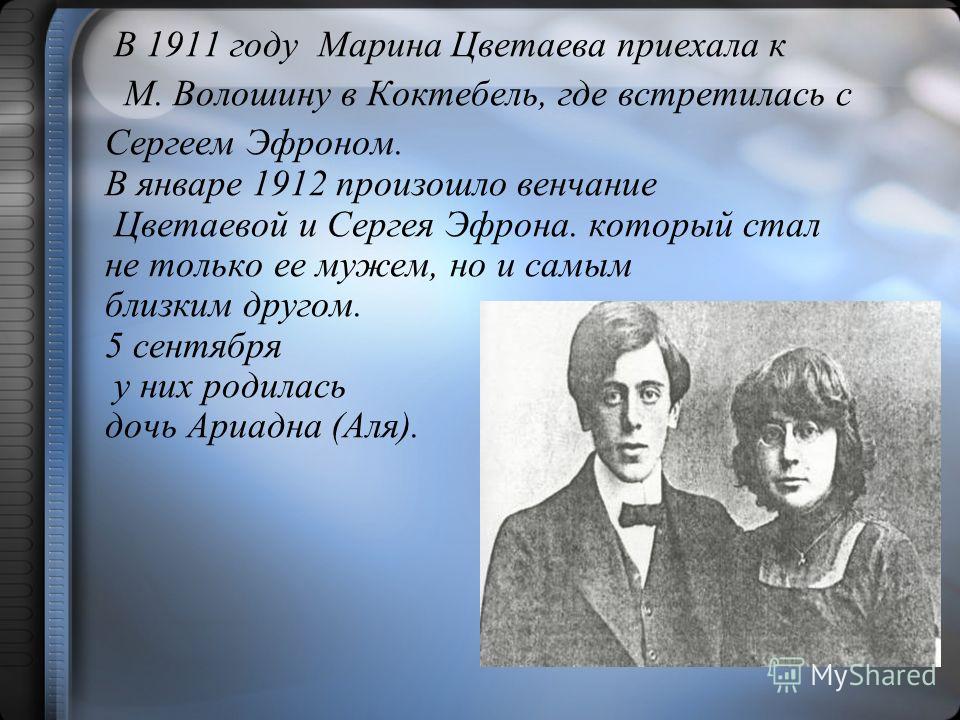

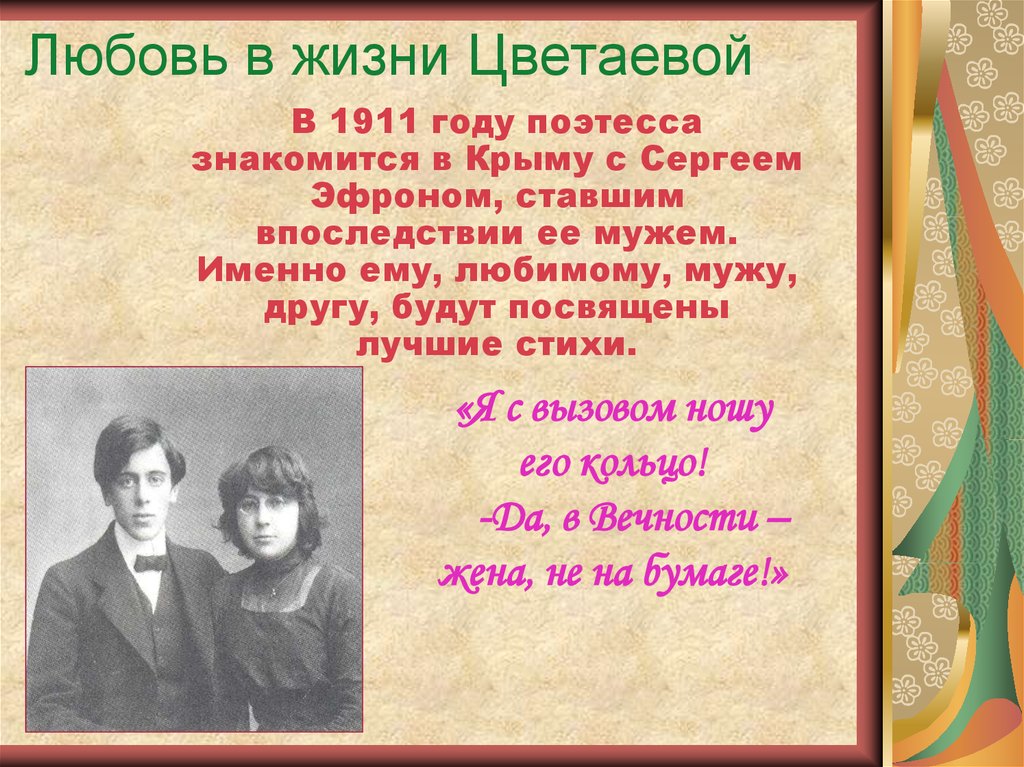

Сергей Эфрон — милый, добрый, всепрощающий. Он был, конечно, измучен, изранен донельзя необузданностью и безмерностью Психеи-Цветаевой. Но кто кого больше губил, и кто кого больше любил — вопрос непростой. Охранителем, безусловно, был больше Сергей. Он по-своему понял и полюбил Марину, но не крылами, а по-житейски, по-земному: «М. — человек страстей, — пишет Сергей Максу Волошину после очередного романа своей Психеи. — Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда всё строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался

— человек страстей, — пишет Сергей Максу Волошину после очередного романа своей Психеи. — Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно. Почти всегда (теперь так же как и раньше), вернее всегда всё строится на самообмане. Человек выдумывается и ураган начался

Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — все обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно <…> М. сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошённости, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя — м<ожет> б<ыть> единственное моё желание. Сложность положения усугубляется ещё моей основной чертой. У меня всегда, с детства — чувство «не могу иначе», было сильнее чувства — «хочу так». Преобладание «статики» над динамикой. Сейчас вся статика моя полетела к чёрту. А в ней была вся моя сила. Отсюда полная беспомощность».

Ненужная зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая — все обращается в пламя. Дрова похуже — скорее сгорают, получше дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно <…> М. сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошённости, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя — м<ожет> б<ыть> единственное моё желание. Сложность положения усугубляется ещё моей основной чертой. У меня всегда, с детства — чувство «не могу иначе», было сильнее чувства — «хочу так». Преобладание «статики» над динамикой. Сейчас вся статика моя полетела к чёрту. А в ней была вся моя сила. Отсюда полная беспомощность».А она искала силу — динамику, а не статику. Она страдала от невозможности разделить себя, свою безмерность, с другим человеком. Отчасти спасала от одиночества всепонимающая Аля[2], отчасти стихи, отчасти неплодные романы.

«Я как луч и как нищий стучусь во все окна». «Я к каждому подхожу вся», — объяснялась Марина, и этот «каждый» реагировал предсказуемо: пугался.

Делись со мною тем, что знаешь,

И благодарен буду я.

Но ты мне душу предлагаешь —

На кой мне чёрт душа твоя!..

(Лермонтов. Из Шиллера)

«…Чужие, то есть ненужные…».

«Человеческая беседа — одно из самых глубоких и тонких наслаждений в жизни: отдаешь самое лучшее — душу, берешь то же взамен, и все это легко, без трудности и требовательности любви, — писала она П. И.Юркевичу летом 1916. — Долго, долго, — с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню — мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь».

Но умела ли она любить? Скорее, нет. Ей не хватало «рук» — слишком многое и многих хотелось обнять и обогреть. Мир вокруг был страшен и чужд ей настолько, что она жила, словно во сне или зажмурившись. Кратких взглядов, мигов, которые она время от времени бросала в рутинный ад, хватало для того, чтобы кровь закипала, а душа холодела. Мир, какой он есть, был не мыслим, он не вмещался в ней, как и она — в нём. Душа оставалась где-то вовне, не втискивалась в узкий картонный домик новой реальности, а тело было приговорено жить на грешной земле и бороться за выживание. И она старалась, боролась…

Мир вокруг был страшен и чужд ей настолько, что она жила, словно во сне или зажмурившись. Кратких взглядов, мигов, которые она время от времени бросала в рутинный ад, хватало для того, чтобы кровь закипала, а душа холодела. Мир, какой он есть, был не мыслим, он не вмещался в ней, как и она — в нём. Душа оставалась где-то вовне, не втискивалась в узкий картонный домик новой реальности, а тело было приговорено жить на грешной земле и бороться за выживание. И она старалась, боролась…

Дай мне руку — на весь тот свет!

Здесь — мои обе заняты.

1925

Она хотела любить, как никто другой, и это желание, стремление зачастую перекрывало её неумение. Она была готова жертвовать собой — ради любви, но жертвовала и другими (всеми, может, кроме сына, которому в итоге принесла себя в жертву).

«Встречаться нужно для любви, для остального есть книги» — разумеется! Как глупо тратить быстротечное время на чепуху, надо спешить любить. Однако Марина проговаривается: «Женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в тот момент, когда в комнату входит её возлюбленный, любит только Генриха Гейне».

У неё был острый, цепкий ум — мужской по определению многих, и она прощупывала им саму суть бытия, своего и чужого, как другие руками ощупывают материальные предметы. Она наблюдала, оценивала, переживала и записывала.

Да, она была поэтом, жрицей стихий: она им повелевала, но и они в свою очередь вертели ею, как хотели, ибо она им позволяла.

Другие — с очами и с личиком светлым,

А я-то ночами беседую с ветром.

Не с тем — италийским

Зефиром младым, —

С хорошим, с широким,

Российским, сквозным!

1920

Море, обычное, мокрое, земное, не любила — как чисто земную стихию («вода, а не море»), требующую участия тела. Она любила только небо. И при этом:

Небо, ты страшнее моря,

Оттого что в море тонут:

Дно есть.

И ещё про море — Пастернаку: «Я не люблю моря. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, то есть моя вынужденная, заведомая неподвижность. Моя косность … Так, Иегову, например, бы ненавидела. Как всякую власть. Море — диктатура(!), Борис» (Из письма к Б. Пастернаку от 23 мая 1926 г.).

Моя косность … Так, Иегову, например, бы ненавидела. Как всякую власть. Море — диктатура(!), Борис» (Из письма к Б. Пастернаку от 23 мая 1926 г.).

Где-то здесь кроется и разгадка её трагедии, только не надо спешить с оценочными суждениями. Цветаева была дитя своего времени, у неё были непростые отношения не только с людьми, но и с Богом. Однако эти отношения были, она спрашивала у Бога, и Он отвечал ей — как поэту, отвечал её крыльям, её творческому вопрошанию.

Кажется у Цвейга я нашла приписываемую Лютеру мысль: у души два глаза — внешний и внутренний, но глядеть сразу двумя она не умеет. Так и Цветаева глядела только внутрь и изнутри, внешнее оставалось как бы вне зоны её внимания. «Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешней вещи, все — сердце и судьба». «Судьба — то, что с нами сделал Бог. Жизнь — то, что с нами сделали люди» (М. Цветаева).

Она жила, как недовоплощённый дух, как будто не вполне материализовалась в здешнем, посюстороннем мире вещей, а потому присутствовала лишь отчасти. Кажется, ей не хватало не только рук, но и мышц, кожи — тела, материальности. Особенно тяжело стало жить, когда накренился и рухнул привычный строй жизни, когда новые тяготы, впридачу к старым, в том числе бытовым, полным весом навалились на женские плечи Марины, и те, хоть и были по-мужски скроены, не выдерживали бремени: кожи-то на них не было.

Кажется, ей не хватало не только рук, но и мышц, кожи — тела, материальности. Особенно тяжело стало жить, когда накренился и рухнул привычный строй жизни, когда новые тяготы, впридачу к старым, в том числе бытовым, полным весом навалились на женские плечи Марины, и те, хоть и были по-мужски скроены, не выдерживали бремени: кожи-то на них не было.

Не хочу ни любви, ни почестей:

— Опьянительны. — Не падка!

Даже яблочка мне не хочется

— Соблазнительного — с лотка…

Что-то цепью за мной волочится,

Скоро громом начнёт греметь.

— Как мне хочется,

Как мне хочется —

Потихонечку умереть!

1920

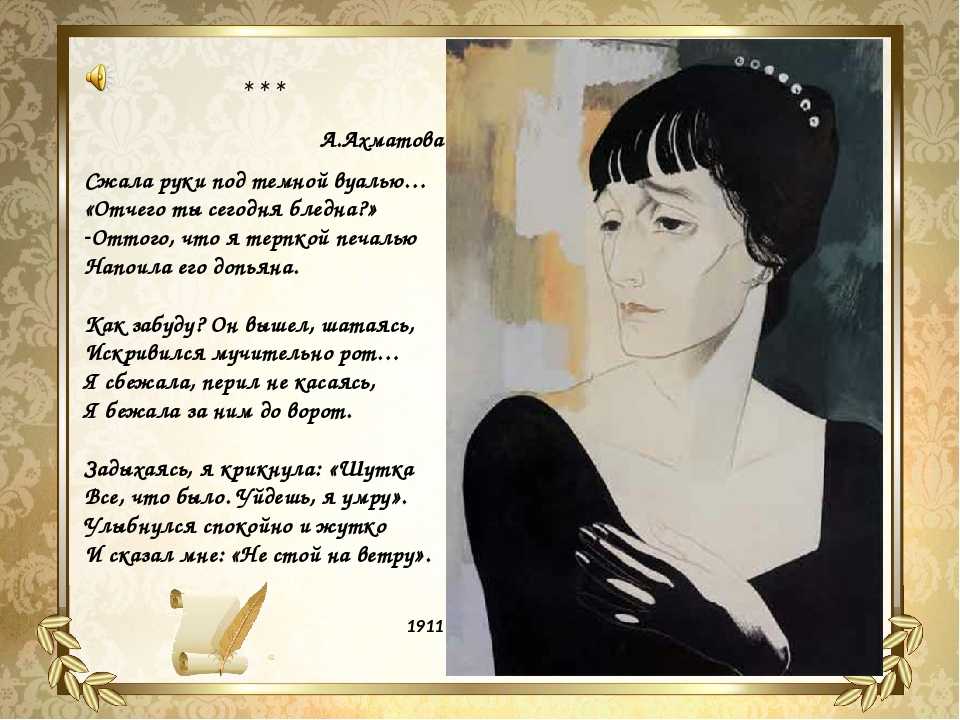

Она долго терпела, очень долго — пока была нужна. Она мужественно сносила всё, что преподносила ей судьба и люди, что она сама преподносила себе, людям и судьбе. Оглушительным, разрывающим сердце всякого, кто слышит, был её почти предсмертный вопль «А я могу?», вырвавшийся в ответ на сообщение знакомой, что «Ахматова уже ничего не может». Это было мучительное для Цветаевой состязание, противостояние и, в то же время, любовь — со стороны Марины. Последнюю (решающую) точку в этом споре поставил Бродский, назвав величайшим поэтом ХХ столетия недолюбленную и недопонятую при жизни Цветаеву, а не царственную, всеми превозносимую Ахматову, которая как-то заметит, что причиной самоубийства Марины мог стать творческий кризис.

Это было мучительное для Цветаевой состязание, противостояние и, в то же время, любовь — со стороны Марины. Последнюю (решающую) точку в этом споре поставил Бродский, назвав величайшим поэтом ХХ столетия недолюбленную и недопонятую при жизни Цветаеву, а не царственную, всеми превозносимую Ахматову, которая как-то заметит, что причиной самоубийства Марины мог стать творческий кризис.

«Могу писать, могу не» — кризис был, конечно, потому что раньше не писать она не могла. Однако Цветаева в конце своей многотрудной жизни не исписалась, а, наоборот, обрела недосягаемую высоту поэтического мастерства, о чём красноречиво свидетельствует последнее, предсмертное стихотворение «Я стол накрыл на шестерых» (1941 г.), посвящённое Арсению Тарковскому — непревзойдённый шедевр. Правда — в другом, и об этом тоже скажет Ахматова: её убило время. Время и одиночество.

Когда я говорю «Цветаева», я плачу,

Как будто это я воскрес на третий день

Поведать о её блаженной неудаче,

О первенстве её и о её беде…

О нищенстве хочу поведать я особо:

Не многим привелось быть нищими в глуши.

Переступить порог некрашеного гроба,

А после раздавать сокровища души.

Не знаю почему, но мнится мне Марина

То в образе босой бродяжки на заре,

То спутницей Христа у стен Иерусалима,

А то хромающей собакой во дворе.

(Вениамин Айзенштадт)

Она ушла, оставив на устах у знакомых привкус вины. Не у всех, конечно, у лучших из них. Не помогли, как должно, не поддержали, не обогрели — не понесли, не справились. Знали же всё, ибо её узнали, а вовремя не осуетились, позволили ей ТАК уйти, как она ушла, а ведь она УЖЕ НЕ МОГЛА. «Дальше было бы только хуже», — напишет она в своё оправдание Муру[3], и он поймёт и одобрит. Она боялась, что совсем потеряет лицо, превратится в ничтожество. И, главное, она ничем не могла быть полезной сыну, а помехой на его пути себя ощущала.

Самое страшное, когда человек становится лишним предметом (мало того, что предметом, так ещё и лишним), когда не находит себе места в самом буквальном смысле слова. Порой достаточно пяди земли в чужом сердце, чтобы человек устоял, не погиб, даже если в материальном мире места для него больше нет. Но если нет и сердца, готового стать пристанищем для души, тогда она считай погибла. Именно это случилось с Цветаевой.

Порой достаточно пяди земли в чужом сердце, чтобы человек устоял, не погиб, даже если в материальном мире места для него больше нет. Но если нет и сердца, готового стать пристанищем для души, тогда она считай погибла. Именно это случилось с Цветаевой.

Она не смалодушничала — нет, она сознательно принесла себя в жертву. Она тоже не справилась, как и все другие, кто не смог ей помочь, а должны бы…

Не приголубили, не отогрели,

Гибель твою отвратить не сумели.

Неискупаемый смертный грех

Так и остался на всех, на всех.

Господи, как ты была одинока!

Приноровлялась к жизни жестокой…

Даже твой сын в свой недолгий срок —

Как беспощадно он был жесток!

Сил не хватает помнить про это.

Вечно в работе, всегда в нищете,

Вечно в полете… О, путь поэта!

Время не то, и люди не те.

(Мария Петровых)

Ну, а когда для поэта то время и те люди? Никогда! «Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие». Для личной жизни, разумеется, неблагоприятное, зато стихам открываются пути в мир, к людям.

Для личной жизни, разумеется, неблагоприятное, зато стихам открываются пути в мир, к людям.

Её стихи — как спелые сочные фрукты или, как кровоточащие куски мяса; с них каплет жизнь. Когда их читаешь, они доходят до самых глубин — туда, где человек рискует встретиться с Богом.

Смерть — это нет,

Смерть — это нет,

Смерть — это нет.

………………………

Я — это Да,

Да — навсегда,

Да — вопреки,

Да — через всё!

Даже тебе

Да кричу, Нет!

1920

В письме к Рильке от 31-го декабря 1926, она написала: «Ты меня читаешь раньше, чем я пишу» — идеальный читатель. Но секрет прост, в вечности нет времени. Вчера, сегодня и завтра — одно, и то, что было, то есть и будет; и кто был, кто жил, тот — есть.

_____________

[1] Ф. И. Тютчеву принадлежит наиболее выразительный и наиболее точный перевод знаменитого четверостишия Микеланджело: «Отрадно спать — отрадней камнем быть. О, в этот век — преступный и постыдный — Не жить, не чувствовать — удел завидный. .. Прошу: молчи — не смей меня будить».

.. Прошу: молчи — не смей меня будить».

[2] Ариадна Эфрон — дочь М. Цветаевой и С. Эфрона.

[3] Сын Цветаевой Георгий Эфрон. Отец С. Эфрон называл его Марин Цветаев.

koppel.pro

Матерей, Дочерей, Матерей | Стэнфордский гуманитарный центр

Через несколько недель я собираюсь в Иллинойс, чтобы впервые увидеть свою племянницу Элли. Сегодня я сижу допоздна, пытаясь представить свою младшую сестру матерью. Это не просто. Для меня она по-прежнему остается девочкой, чьей самой большой мечтой в жизни было иметь новейшую куклу Strawberry Shortcake.

В поисках понимания я сняла с полки стихи русской модернистки Марины Цветаевой (1892-1941). В течение 19В 10-е годы она написала серию замечательных текстов о своей дочери Ариадне Эфрон (1912–1975) и для нее. Ей было за двадцать, и она была занята открытием мира и своей гениальности. Жизнь, литература и любовь были тесно переплетены: у нее были романы с поэтами Осипом Мандельштамом и Софьей Парнок, и об этих отношениях она писала головокружительные стихи. Само имя «Ариадна» дает представление о душевном состоянии Цветаевой в то время. Она назвала свою дочь в честь критской принцессы, которая научила Тесея, как сбежать из Лабиринта. Никакие препятствия, никакие лабиринты, а главное, никакие гендерные нормы не сковывают ни ее, ни ее ребенка.

Само имя «Ариадна» дает представление о душевном состоянии Цветаевой в то время. Она назвала свою дочь в честь критской принцессы, которая научила Тесея, как сбежать из Лабиринта. Никакие препятствия, никакие лабиринты, а главное, никакие гендерные нормы не сковывают ни ее, ни ее ребенка.

Особенно запомнилось первое стихотворение в ее цикле « Стихи о Москве » [Стихи о Москве] (1916). Я даже не буду пытаться воспроизвести ее звуковую игру или размер. Это вне меня. Быстрыми точными шагами она танцует между двумя крайностями, грубыми рифмами и полным отсутствием рифм. Что я могу предложить в переводе, так это ее телеграфный синтаксис, ее быстрые скачки мысли, ее игру слов и силу ее страсти:

Облака—вокруг.

Куполы—округ.

Над всей Москвой—

Сколько хватит рук!—

Возношу тебя, бремиа лучшее,

Деревцо мое

Невесомое!

В дивном сорте сем,

В мирном сорте сем,

Где и мертвой мне

Будет радостно,—

Царевать тебе, горевать тебе,

Принимать венец,

Мой первенец!

Ты постом—говей,

Не сурьми бровей,

И все сорок—чти—

Сороков церкви.

Исходи пешком—молодым шазкком—

Все привольное

Семихолмье.

Будет твоей дорогой:

Тоже—дочери

Передашь в Москву

С Нижней Горечию.

Мне же—вольный сын, колокольный звонок,

Зори ранние

На Ваганькове.

* * * * * * *

Облака — вокруг.

Купола — круглые.

Над всей Москвой—

Сколько рук схватишь!

Я поднимаю тебя, лучшее бремя,

Мой невесомый

Саженец!

В этом чудном городе

В этом мирном городе

Где даже мертвый я

Был бы рад—

Царю тебе, скорбеть о тебе,

Взять венок,

О мой первенец.

Поститесь перед причастием,

Не омрачайте чела,

И чтите все сорок

Раз сорок церквей.

Пройдись юными шажками—

Все свободное

Семь холмов.

Теперь твоя очередь.

Еще — дочери

Ты Москву отдашь

Нежно-горько.

Для меня — сон желающий, колокольный звон,

Ранние зори

В Ваганькове.

Поэма открывается видом на Москву с высоты птичьего полета. Цветаева «поднимает» свою «лучшую ношу», она же Ариадна, жест, который одновременно знакомит ребенка с мегаполисом и позволяет ей осмотреть свое будущее наследство, «чудесный город», в котором живет и пишет ее мать. Глагол здесь, вознести , чаще используется в клише вознести молитву , чтобы «вознести молитву», и в этом моменте есть нечто большее, чем намек на священное. Этот тон поддерживается и более поздним выбором слов, таким как использование старославянского град вместо русского город для «города» и архаичного местоимения сем вместо современного этим .

Цветаева «поднимает» свою «лучшую ношу», она же Ариадна, жест, который одновременно знакомит ребенка с мегаполисом и позволяет ей осмотреть свое будущее наследство, «чудесный город», в котором живет и пишет ее мать. Глагол здесь, вознести , чаще используется в клише вознести молитву , чтобы «вознести молитву», и в этом моменте есть нечто большее, чем намек на священное. Этот тон поддерживается и более поздним выбором слов, таким как использование старославянского град вместо русского город для «города» и архаичного местоимения сем вместо современного этим .

Мысли Цветаевой обращены в будущее. Во второй строфе она представляет себя проводницей и опекуном для своего уязвимого, похожего на саженец ребенка, что бы ни случилось. Даже смерть не помешает ей выполнить свой долг. Она защитит ее от зла («царь ты»), разделит горести («по тебе погорюет»), разделит самые счастливые минуты ( принять венец , «взять венок» — сокращенное обозначение православного обряда бракосочетания).

Конечно, она может только надеяться, но не гарантировать, что всегда будет рядом. В третьей строфе она напрямую обращается к Ариадне. Сначала она дает дельный совет («Пост перед причастием») и велит уважать авторитет («Чти все сорок / Раз сорок церквей», пресловутое количество церквей в Москве). Она как будто видит в Церкви возможного суррогатного родителя на случай, если с ней что-нибудь случится. Наконец, она осмеливается превратиться из инструктора и защитника в наставника. Она велит дочери исследовать, блуждать по семихолмье , семь холмов Москвы. Она должна быть «свободной», чтобы наслаждаться городом, открывать его чудеса и, по сути, занимать место своей матери в качестве городской празднующей. Такое блуждание рискованно — да и кому хочется подвергать риску собственного ребенка? — но дочери становятся взрослыми, и надо отпустить.

Это готовит почву для финальной строфы. Цветаева вновь встает перед вопросом о собственной смертности. Однако на этот раз она может позиционировать себя в женской линии. Ариадна когда-нибудь «нежно-горько» задумается о будущем собственной дочери. Цветаева будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, где, как известно, похоронена ее собственная мать Мария Александровна Мейн, пианистка концертного уровня. Утешенный таким видением матриархальной традиции, поэт сможет «добровольно» пойти к ней вечный сын , ее «вечный сон». У каждой женщины в семье Цветаевой будет свой чред , свой «очередь», бродить ( исходить ‘) и радоваться, прежде чем передать ( передать ‘) новому поколению ключи от царства ( царевать ‘).

Ариадна когда-нибудь «нежно-горько» задумается о будущем собственной дочери. Цветаева будет похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве, где, как известно, похоронена ее собственная мать Мария Александровна Мейн, пианистка концертного уровня. Утешенный таким видением матриархальной традиции, поэт сможет «добровольно» пойти к ней вечный сын , ее «вечный сон». У каждой женщины в семье Цветаевой будет свой чред , свой «очередь», бродить ( исходить ‘) и радоваться, прежде чем передать ( передать ‘) новому поколению ключи от царства ( царевать ‘).

Жизнь моей сестры не похожа на жизнь Цветаевой, и у них мало общего, кроме честности, самоуверенности и сатирической жилки. Я бы и через тысячу лет не пожелал бы своей племяннице тех страшных лишений, которые пережила Ариадна Эфрон (голодная смерть, ссылка, политические преследования, преждевременная напрасная смерть обоих родителей и ее младшей сестры Ирины). Но стихотворение «Облака вокруг» помогает неуклюжему брату задуматься о том, чего он никогда не испытает, об отношениях между матерями и дочерьми и о тайне дочерей, которым затем предстоит стать матерью.

| Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) была дочерью профессора изящных искусств Московского университета и выросла в материальном достатке. Ее мать, Мария, была самой влиятельной фигурой в доме; одаренная женщина, горькая сила, она отказалась от своей первой любви, чтобы выйти замуж за вдовца, намного старше себя. Ее значительные музыкальные таланты были расстроены, и она направила всю свою энергию на образование Марины, ее не по годам развитая старшая дочь. Настаивание на часах музыки практика и строгий отказ от всяких похвал сделали детство Марины необычайно суровым. Когда Марине было 14 лет, ее мать умерла от туберкулеза, выразив страстное равнодушие к миру, который она покидала: «Я сожалею только о музыке и солнце». После ее смерти Марина оставила занятия музыкой и начала развивать свое увлечение для литературы. «После такой матери, — размышляла она, — у меня был только один выход: стать поэтом. Мать осталась в ее снах, иногда как вожделенный, благожелательный образ. Однако в одном сне Цветаева встречает согбенную старуху, которая удивительно шепчет: милая. Это колдовская старуха русского фольклора, и мы снова встречаемся с ней в жестокой сказке Цветаевой «На красном коне». К 18 годам Цветаева приобрела достаточную репутацию поэта, чтобы быть желанной гостьей на крымской даче Максимилиана Волошина. Там она познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Эфроном, наполовину евреем-сиротой предыдущего поколения. революционеров. В 17 лет он был застенчивым, с огромными серыми глазами, пораженным поэтическим гением Цветаевой. Когда в августе 1914 года грянула война, Сережа очень хотел поступить на военную службу и был отправлен сначала на фронт санитаром в санитарном поезде. Вскоре после этого Цветаева влюбилась в Софью Парнок, талантливую Еврейская семья в черноморском порту Таганрог. Цветаеву в раннем подростковом возрасте дико, но невинно привлекали красивые молодые девушки, но Парнок была известна как лесбиянка. Цветаева была хорошо обеспечена после смерти отца в 1913 году, и на 15 месяцев она отдалась своей страсти к Парнок, мало думая о муже и двухлетнем ребенке. даже побывал на даче у Волошина. Лирика Парнок и более чувственна, и менее мучительна, чем другие любовные стихи, написанные Цветаевой. У Сергея была своя короткая любовная связь. В стихах Парнок о Цветаевой она описывает ее как «неуклюжую девочку», но ее заявление о том, что она первой доставила Цветаевой сильное сексуальное удовольствие, могло быть не более чем хвастовством. В любом случае, когда дело дошло до Вскоре стало ясно, что именно с Сережей Цветаева чувствовала самую сильную связь. Когда пришла революция, она лежала в больнице, рожала второго ребенка. Разлученная с ним в суматохе начала Гражданской войны, она написала в своем дневнике: «Если Бог совершит это чудо и оставит тебя в живых, я пойду за тобой, как собака». Сквозь московский голод Цветаева с двумя детьми жила в Борисоглебском переулке, в неотапливаемых комнатах, иногда без света. ‘Моя мама совсем не похожа на мать. Матери всегда считают своих детей замечательными, и других детей тоже, но Марина не любит маленьких детей… Она все время куда-то спешит. У нее большая душа. Добрый голос. Быстрая походка. У нее зеленые глаза, крючковатый нос и красные губы.. Руки Марины все в кольцах. она не любит, когда ее беспокоят глупыми вопросами.. Семье пришлось плохо во время московского голода. Марина не умела обменивать безделушки на еду, и они с Алей часто питались картошкой, сваренной в самоваре. Иногда они вместе катались на санках по морозу, чтобы обменять крышки от бутылок на несколько копеек, часто оставляя младшую дочь Ирину. привязали к ножке стола, чтобы не причинить ей вреда. Когда зимой 1919-1920 годов казалось, что голод неминуем визита, у Альи была высокая температура, и Цветаева, испугавшись, повела ее домой, чтобы ухаживать за ней. Цветаева не смогла заставить себя пойти на похороны. Она обвинила сестер Сережи, возможно несправедливо, в том, что они отказались ей помочь, заявив, что они вели себя «по-звериному». Она велела всем своим друзьям написать Сереже, что ребенок умер от пневмонии, а не от голода. Ходило много слухов о том, что она не заботится о ребенке. Конечно, она никогда не была так близка с Ириной, как с Алей. На следующий год наступило новое увлечение — Евгений Ланн, поэт, друг ее сестры Аси — унизительное неприятие им и тревога за Сережу по мере приближения разгрома Белой Армии. 19 января.21 года Цветаева написала стихотворение безжалостного исследования природы своего вдохновения: «На красном коне». По тональности оно напоминает тон других ее фольклорных стихотворений того периода, таких как «Царь-девица» (1920) и «Любовник». (1922), но рассказ «На красном коне» взят не из афаньевских сказок; это ее собственное изобретение. И он шепчет Я хотел это В 1922 году Гражданская война закончилась победой большевиков. Илья Эренбург, который всегда был на связи со своими друзьями, узнал, что Сережа совершил побег в Праге, где ему была предложена студенческая стипендия для учебы в университете. Он сообщил Цветаевой известие, и она, не колеблясь, с Алей приготовилась отправиться в ссылку, чтобы присоединиться к нему, — правда, надо сказать, что Цветаева застала Берлин почти непреодолимо волнующим на этом пути. Поначалу Цветаеву приветствовали в Праге как крупного литературного деятеля, но вскоре более традиционные соотечественники отвернулись от нее. Она потерпела неудачу, как ясно говорит Нина Берберова в своей автобиографии . Курсив мой , чтобы показать домашние изящества, которые делают бедность терпимой. Мужчины сравнимого гения обычно находят женщину, которая позаботится о них. Анна Ахматова, единственная равная Цветаевой как русская женщина поэт, всегда находила друзей, которые заботились о ней, даже в старости. Цветаевой повезло меньше, и она возмущалась бременем повседневности. некоторые из ее величайших стихов: «Поэма конца», «Поэма горы» и «Попытка ревности». Родзевич закончил роман и женился на «обычной» женщине с личным доходом. Когда я встретил Родзевича в 1970-х годах, когда писал свою биографию. Однако у него было еще два секрета, которые я открыла мне совсем недавно. Я знала, что он был активным участником евразийского движения — вместе с Сережей, получавшим от этого жалованье, и мужем моей старой кембриджской подруги Веры Трейл Питером Сувчинским. Я также знал, что это стало прикрытием для НКВД. Чего я не догадался, так это того, что Родзевич сам работал советским агентом. Не догадывался я и о том, что он был любовником Веры Трейлл. Последнее видно из интимного и продолжительного обмена письмами, обсуждаемого в 9-м романе Ирмы Кудровой.0007 Смерть поэта (2004) и проливает новый свет на раздраженное отвержение Веры женственности Цветаевой, хотя она и восхваляла свой поэтический гений. В одном Родзевич был достаточно точен. Горе, связанное с Цветаевой, довело Сережу до того, что он бросил ее. Когда же он предложил Цветаевой расстаться, она растерялась. «Две недели она была в помешательстве. в конце концов она сообщила мне, что не может покинуть меня, так как не может насладиться ни минутным покоем». Цветаеву часто обвиняли в том, что она предпочитала завязывать свои самые близкие отношения на расстоянии, обычно выдумывая качества их получателей. Действительно, она была затянута эпистолярным романом с молодым берлинским критиком, которого она никогда не встречала, в тот самый момент, когда она вошла в нее. роман с Родзевичем. Они с Пастернаком только немного знали друг друга в Москве; хотя он был одним из поэтов, которыми она больше всего восхищалась. Пастернак писал ей, прочитав экземпляр ранних стихов Цветаевой, пораженный ее лирическим гением. вернула ей чувство собственного достоинства. Их переписка продолжалась с нарастающей теплотой, поскольку обменивались стихами и планами стихов. Она нашла родственную душу. Вскоре он предложил ей присоединиться к нему в Берлине, где он навещал своих родителей. вовремя оформить правильные бумаги, и он вернулся в Россию, так и не встретившись с ней, хотя они продолжали планировать это. В 1931 году, когда она узнала, что Пастернак расстался с женой, она, кажется, испытала какую-то панику. Она писала своей подруге Раисе Ломоновой: мы можем быть вместе. Но катастрофа встречи все откладывалась. Вероятно, она боялась быть отвергнутой как женщина. Единственным другим поэтом, которому Цветаева писала с таким же воодушевлением, был Райнер Мария Рильке в 1926 году. Переписка началась после того, как Леонид Пастернак, отец Бориса, художник, получил письмо от Рильке, чей портрет он написал во время визита немецкого поэта в Москву. В своем письме Рильке хвалил стихи своего сына, которые ему удалось прочитать во французском переводе, сделанном Полем Валери. восприняла эту возможность с энтузиазмом, может быть, даже слишком с энтузиазмом для Рильке, который лежал смертельно больной в санатории. отказ. Есть грустная открытка из Бельвю от 7 ноября 1926, на котором Цветаева пишет просто: Дорогой Райнер, Элегия, которую она написала на его смерть в конце 1926 года, была с большим красноречием проанализирована в эссе Иосифа Бродского «Сноска к стихотворению». Интересно, ты когда-нибудь думал обо мне? У Сережи и Марины до переезда в Париж был еще один ребенок, сын Георгий. болели, и Цветаева пыталась поддерживать свои финансы за счет статей в русскоязычной прессе и благотворительных пожертвований от более богатых друзей. Время от времени она читала, для чего ей приходилось выпрашивать простое моющееся платье у своей чешской подруги Анны Тесковой. Сережа перешел от поддержки евразийского движения к работе непосредственно в Союзе репатриации русских за границу. От этой организации он получал небольшую зарплату. Цветаева очень мало интересовалась характером этого произведения. Ее собственная изоляция среди белоэмигрантов росла, и не только из-за ее отказа подписать письмо, осуждающее Майковского как поэта после его самоубийства. «В Париже, — писала она своей чешской подруге Анне Тесковой, — ненавидит меня; они пишут обо мне всякие гадости, всячески упускают меня из виду и так далее». К сожалению, она стала чувствовать себя такой же изолированной и в собственном доме. Алье, когда-то такой близкой, стало легче общаться с отцом. И Сережа, и Аля двигались к идеалам социализма по мере развития тридцатых годов. Как только Аля получила паспорт от советского режима, она самостоятельно вернулась в Россию. Сереже никогда не будет легко сделать то же самое. отсюда, маловероятно, что наемный убийца причастен Сережи к убийству перебежчика Игнаса Рейсса в сентябре 1937 года. полиция допросила ее, она не могла поверить, что Сережа виновен в таком предательстве. С его отъездом у нее больше не было источника дохода. Ни один эмигрантский журнал не опубликовал бы ее. Друзья, которые когда-то поддерживали ее, отвернулись. . Какое-то время она снова жила в Праге. Немецкое вторжение сделало это невозможным. К 1939 году у нее и Георгия не было другого выбора, кроме как последовать за Эфроном обратно в Россию, как когда-то она последовала за ним в изгнание; как собака», — отметила она в дневнике, который написала на борту «Марии Ульяновой» 12 июня 1939, повторяя ее предыдущее обещание. Никто не предупредил ее о сталинском терроре, даже Пастернак, который ненадолго встречался с ней в Париже в 1935 году во время мирной конференции, которую она назвала «несовещанием». ‘, уже поглотил ее. Она обнаружила, что Эфрону дали небольшой дом в Болшево, недалеко от Москвы. Другие новости были ошеломляющими. И ее сестра Ася, и ее племянник были арестованы. Ее старый друг князь Мирский, убежденный коммунист и блестящий литературный критик, также был заключен в тюрьму. Осип Мандельштам был мертв. Цветаева чувствовала себя одинокой в Болшево, даже когда ее оставшаяся в живых семья все еще была с ней. Другие члены семьи были членами группы советских агентов, завербованных Сережей во Франции. Ее сын, красивый молодой человек, наслаждался подростковым возрастом. заигрываний. У Цветаевой не было ни времени, ни сил писать что-то кроме обрывков. «Помои и слезы», — записала она в блокноте. Год заключения фашистско-советского пакта был кризисным. Дальше было еще хуже. Сначала Алью арестовали и жестоко допросили; в результате она заклеймила Сережу как французского шпиона. Алья была приговорена к 15 годам ГУЛАГа, несмотря на ее «признание». Затем был арестован и сам Сережа. Когда Цветаева приехала в Москву, она обнаружила, что старые друзья боятся с ней встречаться, как с родственницей осужденных. Даже Эренбург был резок и озабочен. Пастернак принял ее без малейшего интима на вечере для грузинских друзей. встретиться с нею на квартире Виктора Ардова на Ордынке — поступок некоторый мужество, так как ее собственный сын Лев уже находился в лагерях. «Поэма без героя», иронически отметив, что Цветаева возражала против использования ею фигур из комедия дель арте .Цветаева прочитала свою часть «Покушения на комнату», которую Ахматова сочла слишком абстрактной. Две женщины были очень разными существами. Цветаева не считала себя красивой женщиной. Она как-то пренебрежительно заметила, что, хотя она и будет самой важной женщиной во всех воспоминаниях ее друзей, она «никогда не считалась в мужском настоящем. «После того, как ее роман с Родзевичем закончился, она остро написала своему молодому другу Бахраху в Берлин: «Быть любимой — это то, чем я не овладела искусством». Она не совершила ошибку, стирая различие между служением поэзии и служением Богу, так же как не допустила бы для поэзии утилитарной надежды на то, что Искусство может принести гражданское благо. В заключительном отрывке из «Искусство в свете совести» Она поясняет: «Быть человеком важнее, потому что это нужнее. Врач и священник важнее в человеческом отношении, все остальные важнее в социальном». Цветаева писала не более чем обрывки журнала в течение почти двух лет. Когда немцы вторглись в Россию в 1941 году, Цветаева эвакуировала себя и Георгия в Елабугу в Татарской республике, через реку Каму от Христополя, где Союз писателей проживал ключевых писателей. работы для нее не было. Ее нерешительность была очевидна для Лидии Чуковской, подруги Ахматовой. Может быть, она услышала тогда, что Сережа уже был расстрелян на Лубянке. Каков бы ни был спусковой крючок, охватившая ее депрессия усугубилась неприязнью Георгия, когда она вернулась в деревенскую избу в Елабуге. |

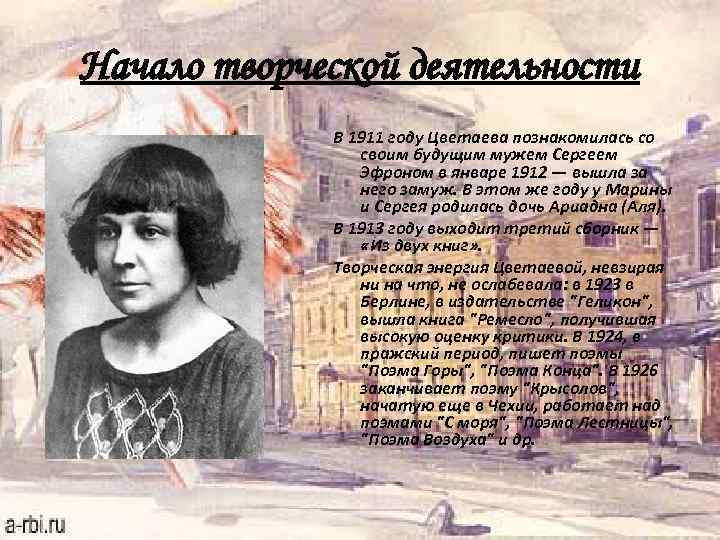

Они мгновенно влюбились друг в друга, и это была самая преданная любовь, которую когда-либо находила Цветаева. Они поженились в январе 1912 года. В течение двух лет после женитьбы они были безответственно счастливы вместе. Сережа, как его обычно называли, был начинающим писателем и обаятельным актером. Большинству людей, знавших Эфрона, он нравился, но некоторые считали его слишком во многом находился под влиянием жены. Физически он, конечно, был слаб — всю жизнь болел туберкулезом, — но Ирма Кудрова недавно разрешила доступ к файлам его 1940 допросов НКВД выявили человека необыкновенной смелости и принципиальности.

Они мгновенно влюбились друг в друга, и это была самая преданная любовь, которую когда-либо находила Цветаева. Они поженились в январе 1912 года. В течение двух лет после женитьбы они были безответственно счастливы вместе. Сережа, как его обычно называли, был начинающим писателем и обаятельным актером. Большинству людей, знавших Эфрона, он нравился, но некоторые считали его слишком во многом находился под влиянием жены. Физически он, конечно, был слаб — всю жизнь болел туберкулезом, — но Ирма Кудрова недавно разрешила доступ к файлам его 1940 допросов НКВД выявили человека необыкновенной смелости и принципиальности. никогда не было главной скрепой в привязанности Цветаевой к Сереже.

никогда не было главной скрепой в привязанности Цветаевой к Сереже. Ей и Эфрону предстояло разлучиться на пять лет. В те годы она и ее старшая дочь Ариадна, были почти как сестры. Аля, как ее обыкновенно называли, была таким же не по годам наблюдательным ребенком, как и сама Цветаева. Вот как она пишет о Цветаевой:

Ей и Эфрону предстояло разлучиться на пять лет. В те годы она и ее старшая дочь Ариадна, были почти как сестры. Аля, как ее обыкновенно называли, была таким же не по годам наблюдательным ребенком, как и сама Цветаева. Вот как она пишет о Цветаевой: Аля выдержала, но Ирина умерла от голода в детском доме 19 февраля.20.

Аля выдержала, но Ирина умерла от голода в детском доме 19 февраля.20. Красавец-наездник с неумолимой жестокостью требует, чтобы все остальные ее чувства были принесены в жертву ради него. Эти сказочные жертвы, однако, не гарантируют его доброты, и встречная старуха открывает суровую правду: «Твой ангел не любит тебя». Освобожденная от надежды завоевать его расположение, она бросается в бой в образе мужчины.

Красавец-наездник с неумолимой жестокостью требует, чтобы все остальные ее чувства были принесены в жертву ради него. Эти сказочные жертвы, однако, не гарантируют его доброты, и встречная старуха открывает суровую правду: «Твой ангел не любит тебя». Освобожденная от надежды завоевать его расположение, она бросается в бой в образе мужчины. Когда семья воссоединилась, она была потрясена, обнаружив, как мало изменился Сережа из того мальчишеского молодого человека, которого она помнила. дали комнату в студенческом общежитии, а Цветаева и Аля жили в поселке Горни Мокропский.

Когда семья воссоединилась, она была потрясена, обнаружив, как мало изменился Сережа из того мальчишеского молодого человека, которого она помнила. дали комнату в студенческом общежитии, а Цветаева и Аля жили в поселке Горни Мокропский. Он был красивым, хорошо одетым мужчиной позднего среднего возраста. Его жена так ревновала его, что он соглашался встретиться со мной только тогда, когда был уверен, что она будет Он говорил о своей любви к Цветаевой как о un grand amour и показал мне нарисованный им ее портрет, который он держал в запертом ящике стола. Почему же тогда он прекратил их роман? за Сережу. Я был настроен скептически, но я уже подозревал его. Он сражался в Красной Армии во время Гражданской войны, но сказал эмигрантам в Праге, что был частью Белой Армии, — хорошо продуманная уловка, которая не предполагала, что он заслуживает особого доверия.

Он был красивым, хорошо одетым мужчиной позднего среднего возраста. Его жена так ревновала его, что он соглашался встретиться со мной только тогда, когда был уверен, что она будет Он говорил о своей любви к Цветаевой как о un grand amour и показал мне нарисованный им ее портрет, который он держал в запертом ящике стола. Почему же тогда он прекратил их роман? за Сережу. Я был настроен скептически, но я уже подозревал его. Он сражался в Красной Армии во время Гражданской войны, но сказал эмигрантам в Праге, что был частью Белой Армии, — хорошо продуманная уловка, которая не предполагала, что он заслуживает особого доверия.

Другое дело ее важные отношения с Борисом Пастернаком. Во-первых, они были инициированы им, и его энтузиазм был равен ее энтузиазму.

Другое дело ее важные отношения с Борисом Пастернаком. Во-первых, они были инициированы им, и его энтузиазм был равен ее энтузиазму. Цикл ее стихов « Wires » — выдающийся пример стихов, которые он почерпнул из нее. Два из них были в моей предыдущей подборке, но здесь оба изменены, а остальные 12 теперь включены.

Цикл ее стихов « Wires » — выдающийся пример стихов, которые он почерпнул из нее. Два из них были в моей предыдущей подборке, но здесь оба изменены, а остальные 12 теперь включены. он помещает его, чтобы начаться на «высоком до». В нем мы переносимся из обычной болтовни литературного мира, чтобы оглянуться назад на землю, как если бы из театральной ложи далеко во вселенной.

он помещает его, чтобы начаться на «высоком до». В нем мы переносимся из обычной болтовни литературного мира, чтобы оглянуться назад на землю, как если бы из театральной ложи далеко во вселенной. Как она писала в письмо Тесковой: «Нас пожирают уголь, газ, молочник, булочник. единственное мясо, которое мы едим, — это конина».

Как она писала в письмо Тесковой: «Нас пожирают уголь, газ, молочник, булочник. единственное мясо, которое мы едим, — это конина».

И все же у Цветаевой было собственное чувство величия. Она знала, что принадлежит к лучшим поэтам своего века.

И все же у Цветаевой было собственное чувство величия. Она знала, что принадлежит к лучшим поэтам своего века.