Когнитивность | это… Что такое Когнитивность?

| В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

Когнити́вность (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») — способность к умственному восприятию и переработке внешней информации. В психологии это понятие применяется по отношению к психическим процессам личности и особенно к так называемым «психическим состояниям» (убеждениям, желаниям и намерениям).

Термин «когнитивность» также используется в более широком смысле, обозначая акт познания или само знание. В этом контексте он может быть интерпретирован в культурно-социальном смысле как обозначающий появление и «становление» знания и концепций, связанных с этим знанием, выражающих себя как в мысли, так и в действии.

Содержание

|

Когнитивность в господствующих направлениях психологии

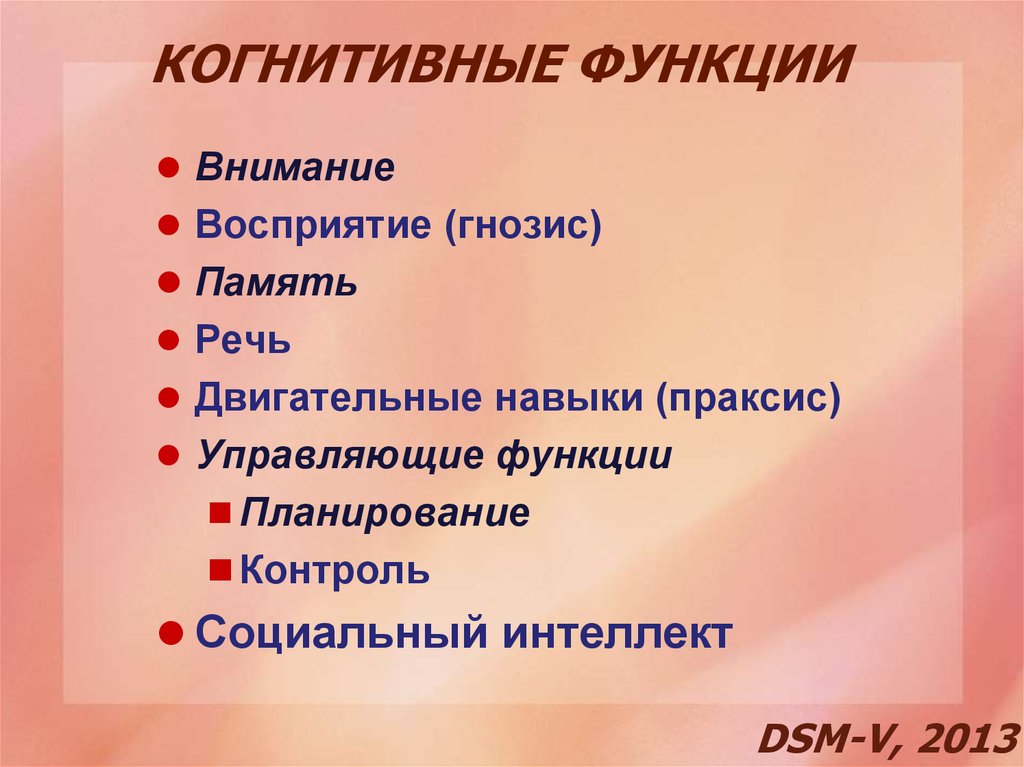

Изучение типов психических процессов, называемых когнитивными (собственно когнитивных процессов), находится под серьёзным влиянием тех исследований, которые успешно использовали парадигму «когнитивности» в прошлом. Понятие «когнитивные процессы» часто применяли к таким процессам как память, внимание, восприятие, действие, принятие решений и воображение. Эмоции традиционно не относят к когнитивным процессам. Вышеприведенное деление теперь считается во многом искусственным, проводятся исследования, изучающие когнитивную составляющую эмоций. Наряду с этим часто также личностные способности к «осознанию» стратегий и методов когнитивности, известные как «метакогнитивность».

Эмпирические исследования когнитивности обычно пользуются научной методологией и количественным методом, иногда включают также построение моделей какого-то отдельного типа поведения.

Хотя практически никто не отрицает, что природа когнитивных процессов управляется мозгом, теория когнитивности далеко не всегда рассматривает эти процессы в их связи с мозговой деятельностью или какими-либо иными биологическими проявлениями (ср. нейрокогнитивность). Теория когнитивности часто всего лишь описывает поведение индивида в терминах информационного потока или функционирования. Сравнительно недавние исследования в таких областях, как когнитология (в общем смысле, наука о мышлении) и нейропсихология, стремятся перешагнуть этот пробел между информационными и биологическими процессами, используя парадигмы когнитивности для понимания того, каким именно образом человеческий мозг осуществляет функции переработки информации, а также каким образом системы, занимающиеся исключительно переработкой информации (к примеру, компьютеры) могут имитировать когнитивные процессы (см.

Теоретическую школу, изучающую мышление с позиции когнитивности, обычно называют «школой когнитивизма» (англ. cognitivism).

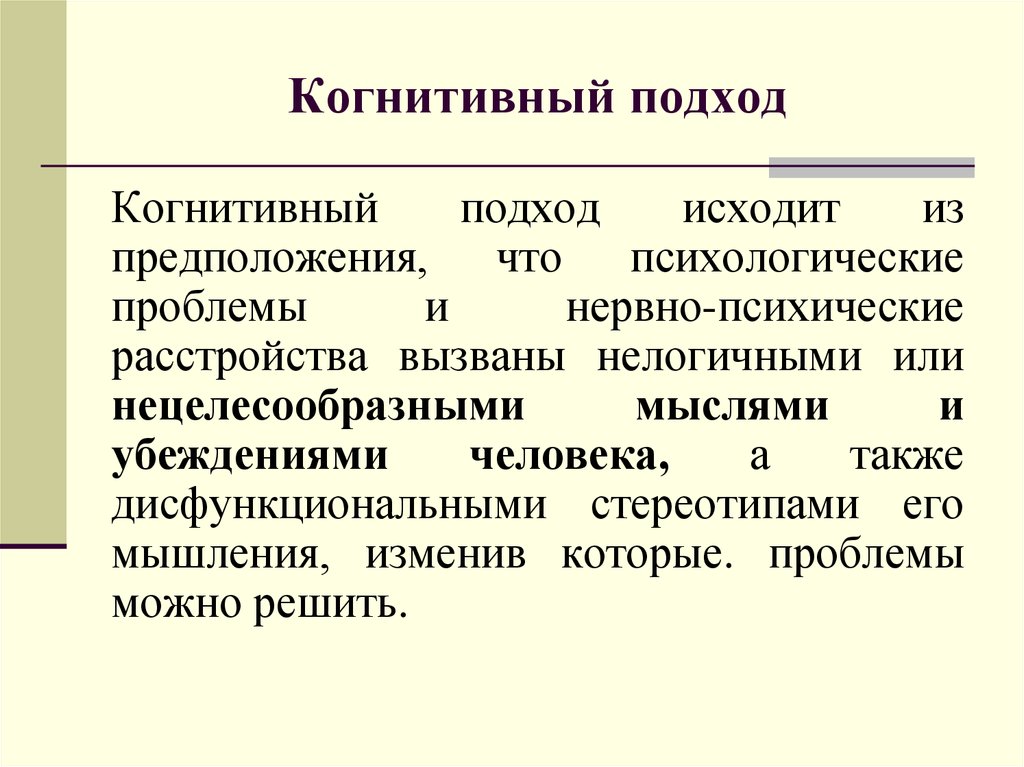

Огромный успех когнитивного подхода может объясняться, прежде всего, его превалированием как фундаментального в современной психологии. В этом качестве он заменил бихевиоризм, господствовавший вплоть до 1950-х гг.

- Философия сознания

- Лингвистика (в особенности, психолингвистика и когнитивная лингвистика)

- Экономика (особенно экспериментальная экономика)

- Теория обучения

В свою очередь, когнитивная теория, будучи весьма эклектичной в своем самом общем смысле, заимствует знания из следующих областей:

- Информатика и теория информации, где попытки построить искусственный интеллект и так называемый «коллективный интеллект» фокусируются на имитации способностей живых существ к распознаванию (то есть к когнитивным процессам)

- Философия, эпистемология и онтология

- Биология и неврология

- Математика и теория вероятности

- Физика, где принцип наблюдателя изучается математически

Нерешённые проблемы когнитивной теории

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

- Насколько сильное сознательное вмешательство человека требуется для выполнения когнитивного процесса?

- Какое влияние оказывает на когнитивный процесс индивидуальность?

- Почему в настоящий момент настолько сложнее распознать компьютеру человеческую внешность, чем коту — своего хозяина?

- Почему «горизонт понятий» у некоторых людей шире, чем у других?

Когнитивная онтология

На уровне индивидуального живого существа, вопросы онтологии хоть и изучаются различными дисциплинами, но здесь объединяются в один подтип дисциплин — когнитивную онтологию, что, во многом, противоречит предыдущему, лингвистически-зависимому, подходу к онтологии. При «лингвистическом» подходе бытие, восприятие и деятельность рассматриваются без учитывания природных ограничений человека, человеческого опыта и привязанностей, которые могут заставить человека «знать» (см. также квалиа) что-либо из того, что для других остается под большим вопросом.

также квалиа) что-либо из того, что для других остается под большим вопросом.

На уровне индивидуального сознания, неожиданно возникающая поведенческая реакция, «всплывающая» из-под сознания, может служить толчком к формированию нового «понятия», идеи, ведущей к «знанию». Простое объяснение этому заключается в том, что живые существа стремятся сохранить свое внимание к чему-либо, стараясь избежать прерывания и отвлечения на каждом из уровней восприятия. Такого рода когнитивной специализации примером может служить неспособность взрослых человеческих особей улавливать на слух отличия языков, в которые они не были погружены с молодости.

Ссылки

- Портал когнитивных исследований

См. также

- Познание

- Когнитивный стиль

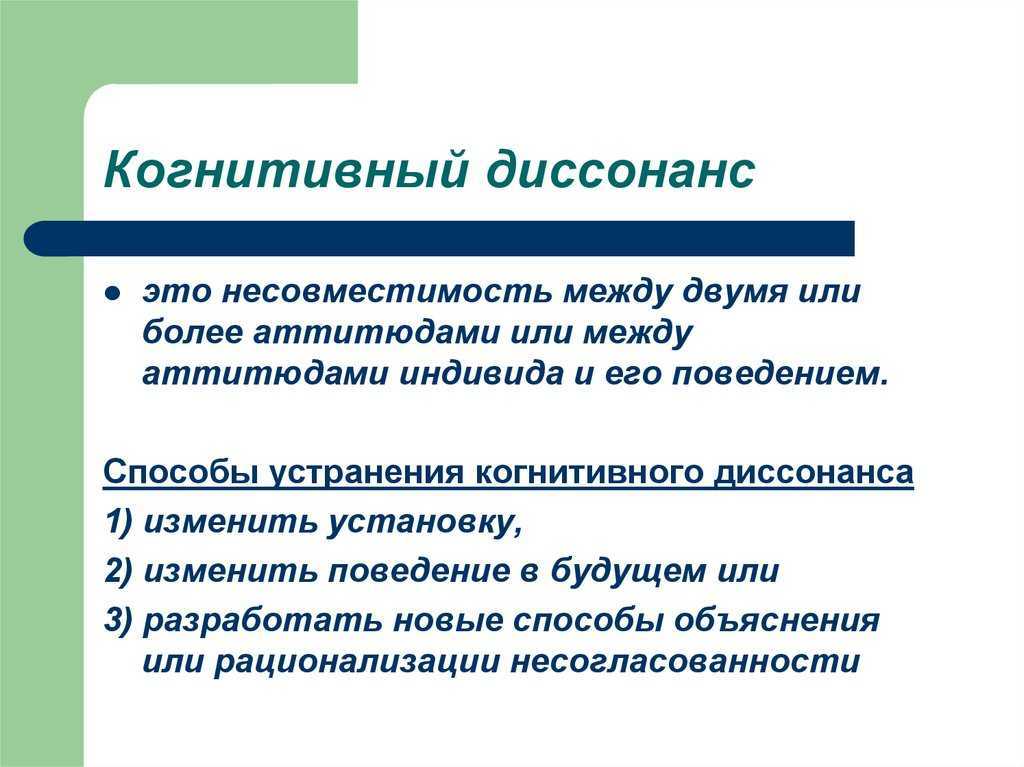

- Когнитивный диссонанс

- Когнитивная графика

- Когнитивная психотерапия

- Когнитивные процессы

Когнитивность | это… Что такое Когнитивность?

В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

Когнити́вность (лат. cognitio, «познание, изучение, осознание») — способность к умственному восприятию и переработке внешней информации. В психологии это понятие применяется по отношению к психическим процессам личности и особенно к так называемым «психическим состояниям» (убеждениям, желаниям и намерениям).

Термин «когнитивность» также используется в более широком смысле, обозначая акт познания или само знание. В этом контексте он может быть интерпретирован в культурно-социальном смысле как обозначающий появление и «становление» знания и концепций, связанных с этим знанием, выражающих себя как в мысли, так и в действии.

Содержание

|

Когнитивность в господствующих направлениях психологии

Изучение типов психических процессов, называемых когнитивными (собственно когнитивных процессов), находится под серьёзным влиянием тех исследований, которые успешно использовали парадигму «когнитивности» в прошлом. Понятие «когнитивные процессы» часто применяли к таким процессам как память, внимание, восприятие, действие, принятие решений и воображение. Эмоции традиционно не относят к когнитивным процессам. Вышеприведенное деление теперь считается во многом искусственным, проводятся исследования, изучающие когнитивную составляющую эмоций. Наряду с этим часто также личностные способности к «осознанию» стратегий и методов когнитивности, известные как «метакогнитивность».

Эмпирические исследования когнитивности обычно пользуются научной методологией и количественным методом, иногда включают также построение моделей какого-то отдельного типа поведения.

Хотя практически никто не отрицает, что природа когнитивных процессов управляется мозгом, теория когнитивности далеко не всегда рассматривает эти процессы в их связи с мозговой деятельностью или какими-либо иными биологическими проявлениями (ср.

Теоретическую школу, изучающую мышление с позиции когнитивности, обычно называют «школой когнитивизма» (англ. cognitivism).

Огромный успех когнитивного подхода может объясняться, прежде всего, его превалированием как фундаментального в современной психологии. В этом качестве он заменил бихевиоризм, господствовавший вплоть до 1950-х гг.

- Философия сознания

- Лингвистика (в особенности, психолингвистика и когнитивная лингвистика)

- Экономика (особенно экспериментальная экономика)

- Теория обучения

В свою очередь, когнитивная теория, будучи весьма эклектичной в своем самом общем смысле, заимствует знания из следующих областей:

- Информатика и теория информации, где попытки построить искусственный интеллект и так называемый «коллективный интеллект» фокусируются на имитации способностей живых существ к распознаванию (то есть к когнитивным процессам)

- Философия, эпистемология и онтология

- Биология и неврология

- Математика и теория вероятности

- Физика, где принцип наблюдателя изучается математически

Нерешённые проблемы когнитивной теории

| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

- Насколько сильное сознательное вмешательство человека требуется для выполнения когнитивного процесса?

- Какое влияние оказывает на когнитивный процесс индивидуальность?

- Почему в настоящий момент настолько сложнее распознать компьютеру человеческую внешность, чем коту — своего хозяина?

- Почему «горизонт понятий» у некоторых людей шире, чем у других?

Когнитивная онтология

На уровне индивидуального живого существа, вопросы онтологии хоть и изучаются различными дисциплинами, но здесь объединяются в один подтип дисциплин — когнитивную онтологию, что, во многом, противоречит предыдущему, лингвистически-зависимому, подходу к онтологии. При «лингвистическом» подходе бытие, восприятие и деятельность рассматриваются без учитывания природных ограничений человека, человеческого опыта и привязанностей, которые могут заставить человека «знать» (см. также квалиа) что-либо из того, что для других остается под большим вопросом.

На уровне индивидуального сознания, неожиданно возникающая поведенческая реакция, «всплывающая» из-под сознания, может служить толчком к формированию нового «понятия», идеи, ведущей к «знанию». Простое объяснение этому заключается в том, что живые существа стремятся сохранить свое внимание к чему-либо, стараясь избежать прерывания и отвлечения на каждом из уровней восприятия. Такого рода когнитивной специализации примером может служить неспособность взрослых человеческих особей улавливать на слух отличия языков, в которые они не были погружены с молодости.

Ссылки

- Портал когнитивных исследований

См. также

- Познание

- Когнитивный стиль

- Когнитивный диссонанс

- Когнитивная графика

- Когнитивная психотерапия

- Когнитивные процессы

Когнитивное равновесие | психология | Британника

- Похожие темы:

- познание

См. весь связанный контент →

когнитивное равновесие , состояние баланса между ментальными схемами или структурами человека и окружающей его средой. Такой баланс возникает, когда их ожидания, основанные на предшествующих знаниях, соответствуют новым знаниям. Швейцарский психолог Жан Пиаже использовал концепцию равновесия для описания одного из четырех важнейших факторов когнитивного развития, а также взросления, физического окружения и социального взаимодействия. Пиаже рассматривал уравновешивание как непрерывный процесс, который уточняет и трансформирует ментальные структуры, составляющие основу когнитивного развития. Большее уравновешивание, как правило, происходит по мере того, как человек переходит от одной основной стадии развития к другой.

Такой баланс возникает, когда их ожидания, основанные на предшествующих знаниях, соответствуют новым знаниям. Швейцарский психолог Жан Пиаже использовал концепцию равновесия для описания одного из четырех важнейших факторов когнитивного развития, а также взросления, физического окружения и социального взаимодействия. Пиаже рассматривал уравновешивание как непрерывный процесс, который уточняет и трансформирует ментальные структуры, составляющие основу когнитивного развития. Большее уравновешивание, как правило, происходит по мере того, как человек переходит от одной основной стадии развития к другой.

Равновесие также объясняет мотивацию человека к развитию. Люди естественным образом стремятся к равновесию, потому что неравновесие, то есть несоответствие между образом мышления человека и его окружением, по своей сути неудовлетворительно. Когда люди сталкиваются с новой противоречивой информацией, они входят в состояние неравновесия. Чтобы вернуться в состояние равновесия, люди могут игнорировать информацию или пытаться ею управлять. Один вариант управления противоречивой информацией называется ассимиляцией, а другой — аккомодацией.

Один вариант управления противоречивой информацией называется ассимиляцией, а другой — аккомодацией.

Ассимиляция — это процесс изменения несоответствующей информации таким образом, чтобы она соответствовала текущим схемам. Например, ребенок, посещающий контактный зоопарк, может впервые столкнуться с пони. Ребенок узнает некоторые черты животного, поэтому схема «собака» активируется, и ребенок говорит: «Собака!» В качестве второго примера учащийся, который знает, что площадь прямоугольника равна произведению длины на ширину, может попытаться вычислить площадь треугольника путем умножения двух сторон. В каждом примере ассимиляции человека приводят к ошибке. Однако ошибки не всегда следуют за ассимиляциями. Ребенок, который говорит «Собака!» впервые увидев пуделя или ученик, применяющий формулу площади прямоугольника для вычисления площади параллелограмма, безошибочно усвоит новую информацию. Ошибочная или нет, но ассимиляция не производит когнитивного изменения (которое Пиаже считал источником развития), потому что схемы неизменны.

Когнитивные изменения и, следовательно, когнитивное развитие могут быть достигнуты только посредством приспособления. Аккомодация — это процесс изменения текущих схем таким образом, чтобы они соответствовали противоречивой информации. Например, в предыдущем примере с ребенком в контактном зоопарке воспитатель мог сказать: «Нет, это не собака; это пони. В этом случае старая схема ребенка не сработала, поэтому ребенок должен переоценить схему «собака». Для этого ребенок должен определить, могут ли обе схемы «собака» и «пони» подпадать под более крупную схему «четвероногое животное», могут ли они обе существовать отдельно друг от друга и какие характеристики отличают двух животных. Слегка видоизмененная у ребенка схема «четвероногого животного» теперь менее уязвима для нарушения равновесия из-за противоречивой информации и поэтому более устойчива.

Хотя когнитивное уравновешивание представляет собой непрерывный процесс, в котором используются двойные процессы ассимиляции и аккомодации, существуют определенные случаи, когда один из процессов уравновешивания происходит с большей вероятностью, чем другой. Приспособление с большей вероятностью происходит, когда новая информация лишь незначительно расходится с текущими схемами и когда человек переходит от одной стадии развития к другой. Ассимиляция с большей вероятностью происходит, когда новая информация сильно отличается от текущих схем и предшествует аккомодации. Когда новая информация точно соответствует существующим схемам, человек остается в состоянии равновесия. Именно это состояние равновесия создает основу для неуравновешенности и приспособления, которые продвигают индивидуумов к последующим стадиям развития и более высоким уровням приспособляемости.

Приспособление с большей вероятностью происходит, когда новая информация лишь незначительно расходится с текущими схемами и когда человек переходит от одной стадии развития к другой. Ассимиляция с большей вероятностью происходит, когда новая информация сильно отличается от текущих схем и предшествует аккомодации. Когда новая информация точно соответствует существующим схемам, человек остается в состоянии равновесия. Именно это состояние равновесия создает основу для неуравновешенности и приспособления, которые продвигают индивидуумов к последующим стадиям развития и более высоким уровням приспособляемости.

Энн С. Бошан

Схема | познавательный | Британника

- Похожие темы:

- познание

Просмотреть весь связанный контент →

схема , в социальных науках психические структуры, которые человек использует для организации знаний и управления когнитивными процессами и поведением. Люди используют схемы (множественное число от схемы) для классификации объектов и событий на основе общих элементов и характеристик и таким образом интерпретируют и предсказывают мир. Новая информация обрабатывается в соответствии с тем, как она вписывается в эти ментальные структуры или правила. В социальных науках, особенно в когнитивистике, понимается, что люди извлекают знания из различных областей, чтобы делать выводы об отсутствующей или недоказанной информации, например, во время принятия решений или политической оценки. Схемы представляют собой способы, которыми вспоминаются характеристики определенных событий или объектов, определяемые самопознанием и культурно-политическим фоном. Примеры схем включают рубрики, предполагаемые социальные роли, стереотипы и мировоззрения.

Новая информация обрабатывается в соответствии с тем, как она вписывается в эти ментальные структуры или правила. В социальных науках, особенно в когнитивистике, понимается, что люди извлекают знания из различных областей, чтобы делать выводы об отсутствующей или недоказанной информации, например, во время принятия решений или политической оценки. Схемы представляют собой способы, которыми вспоминаются характеристики определенных событий или объектов, определяемые самопознанием и культурно-политическим фоном. Примеры схем включают рубрики, предполагаемые социальные роли, стереотипы и мировоззрения.

Понятие схемы было впервые введено в психологию британским психологом Фредериком Бартлеттом в «Вспоминая: исследование экспериментальной и социальной психологии» (1932). Бартлетт воспринимал организованное знание как сложную сеть абстрактных ментальных структур, отражающих понимание человеком мира, и изучал влияние культурного фона человека на перефразирование и запоминание определенных событий. Например, в одном из своих самых известных исследований он исследовал, могут ли испытуемые вспомнить события, сильно отличающиеся от их собственного окружения, и показал, что чем более культурно их собственное происхождение отличалось от представляемого рассказа, тем меньше вероятность того, что это было то, что участники могли запомнить историю. Бартлетт пришел к выводу, что участники исказили представленную историю в пользу своих собственных культурных стереотипов, а детали, которые было трудно интерпретировать, были опущены, потому что они не соответствовали собственным схемам участников.

Например, в одном из своих самых известных исследований он исследовал, могут ли испытуемые вспомнить события, сильно отличающиеся от их собственного окружения, и показал, что чем более культурно их собственное происхождение отличалось от представляемого рассказа, тем меньше вероятность того, что это было то, что участники могли запомнить историю. Бартлетт пришел к выводу, что участники исказили представленную историю в пользу своих собственных культурных стереотипов, а детали, которые было трудно интерпретировать, были опущены, потому что они не соответствовали собственным схемам участников.

В общем, изучающий теорию схем активно строит схемы и пересматривает их в свете повторяющегося воздействия новой информации. Здесь важно отметить, что каждая схема уникальна и зависит от индивидуального опыта и когнитивных процессов. Американский психолог Дэвид Осубел представил свою «теорию осмысленного обучения» в «Психология образования: когнитивный взгляд » (1968). Он утверждал, что существует иерархическая организация знаний и что новая информация может быть включена в уже существующую иерархию. Напротив, швейцарский психолог Жан Пиаже утверждал, что учащимся доступно более одного набора знаний. Пиаже утверждал, что существует сеть контекстно-зависимых сводов знаний и что люди применяют эти своды знаний в соответствии с конкретными ситуациями.

Напротив, швейцарский психолог Жан Пиаже утверждал, что учащимся доступно более одного набора знаний. Пиаже утверждал, что существует сеть контекстно-зависимых сводов знаний и что люди применяют эти своды знаний в соответствии с конкретными ситуациями.

Схемы позволяют воспринять целостную картину события или объекта на основе частичных информационных структур. Эта ссылка возможна, потому что каждая схема имеет главную категорию, так называемый слот, который соединяет разные семантические сети. Например, основной слот «дом» хранит информацию «стена», «крыша» и «пол», и в контексте отношений часть-целое можно сделать вывод, что у дома есть стена, крыша, и пол. При этом каждая схема разработана таким образом, чтобы упростить выводы из представляемого понятия. Например, если известно, что предмет есть дверь, то по определению схемы «дверь» можно считать, что она имеет замок, ручку и петли.

В 1981 году американские исследователи Уильям Брюэр и Джеймс Трейенс изучали влияние схем на человеческую память. В их исследовании 30 испытуемых были доставлены в кабинет главного исследователя и им сказали подождать. Через 35 секунд испытуемых попросили выйти из комнаты и перечислить все, что они могли припомнить, находясь там. Брюэр и Трейенс показали, что испытуемые могли вспомнить все те объекты, которые вписывались в их схему «офисного помещения», и у них была гораздо более ошибочная память о тех предметах, которые не были частью их схемы. Например, 29из 30 испытуемых вспомнили, что в кабинете есть стул, стол и стены, но только восемь смогли вспомнить анатомический череп или блокнот. Интересно, что девять испытуемых упомянули, что видели книги, но на самом деле книг в кабинете не было. Способность вспоминать книги, когда книг не было среди присутствующих объектов, показывает, что память о характеристиках определенных мест зависит от схем, связанных с этими типами мест.

В их исследовании 30 испытуемых были доставлены в кабинет главного исследователя и им сказали подождать. Через 35 секунд испытуемых попросили выйти из комнаты и перечислить все, что они могли припомнить, находясь там. Брюэр и Трейенс показали, что испытуемые могли вспомнить все те объекты, которые вписывались в их схему «офисного помещения», и у них была гораздо более ошибочная память о тех предметах, которые не были частью их схемы. Например, 29из 30 испытуемых вспомнили, что в кабинете есть стул, стол и стены, но только восемь смогли вспомнить анатомический череп или блокнот. Интересно, что девять испытуемых упомянули, что видели книги, но на самом деле книг в кабинете не было. Способность вспоминать книги, когда книг не было среди присутствующих объектов, показывает, что память о характеристиках определенных мест зависит от схем, связанных с этими типами мест.

Некоторые стратегии упрощения схем включают стереотипы и архетипы, которые определяют процесс принятия решений. Предыдущие знания играют роль в когнитивной обработке, поскольку ранее существовавшие схемы часто необходимо активировать, чтобы они относились к новой информации.