Тест на тему «Обьект педагогики»

Объект педагогики — это:

[ Назад ]

D) Вся окружающая педагогическая действительность.

2. Предмет педагогики — это:

E) Педагогический процесс.

3. Основные категории педагогики — это:

B) Воспитание, обучение, образование, педагогический процесс.

4. Функции педагогики – это:

A) Научно-теоретическая, технологическая.

5. Отрасль педагогической науки, изучающая состояние и развитие теории и практики воспитания и обучения на разных ступенях развития человеческого общества — это: C) История педагогики

6. Разделы общей педагогики – это:

B) Общие основы, теория воспитания, дидактика, школоведение.

7. Отрасль педагогической науки, изучающая воспитание детей и взрослых с отклонениями в физическом или психическом развитий:

C) Олигофренопедагогика .

8. Закономерности развития и функционирования образовательных и воспитательных систем в различных странах изучает:

A) Сравнительная педагогика.

9. Развитие педагогики как науки определило:

B) Объективная потребность в подготовке человека к жизни.

10. Основоположником педагогики как науки является: D) Коменский Я.А.

11. Развитие личности – это:

A) Количественные и качественные изменения в организме человека, происходящие во времени под воздействием различных факторов.

12. Развитие способностей и дарований школьников, главным образом, зависит от: E) Организации и осуществлении целенаправленного учебно-воспитательного процесса.

13. Развитие личности происходит целиком под воздействием окружающей среды утверждают представители:

C) Социологизаторства.

14. Широко используемое в педагогике понятие “личность” означает:

D) Совокупность прижизненно выработанных свойств и качеств, характеризующих его общественную сущность.

15. От родителей к детям наследственно передаются: A) Тип нервной системы.

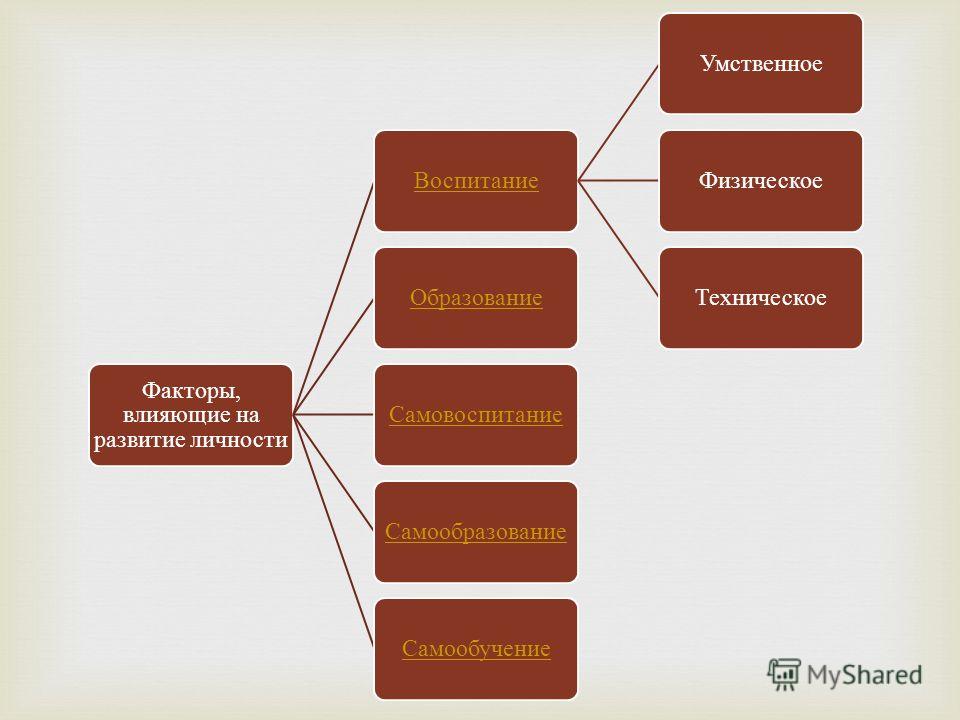

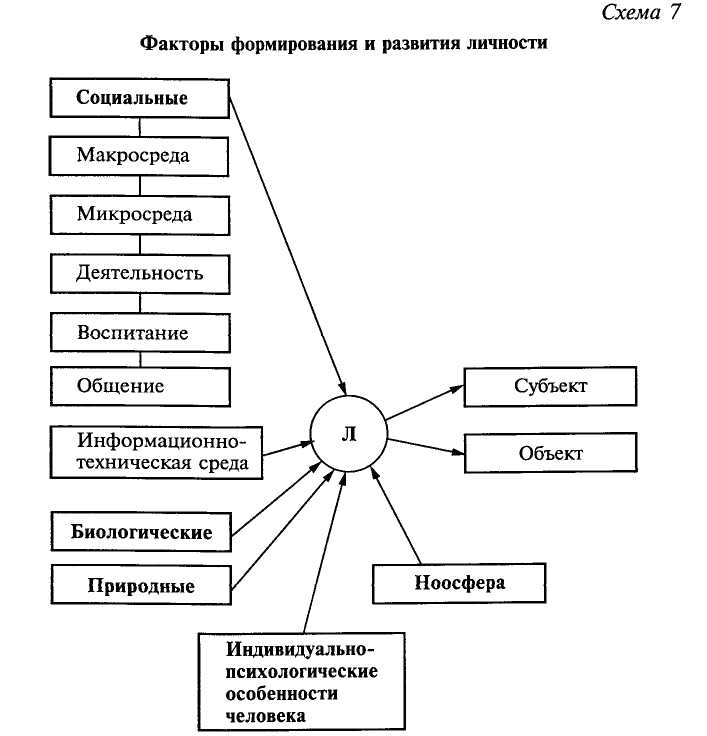

16. Основные факторы развития личности — это: B) Воспитание, окружающая среда,

наследственность, собственная деятельность.

17. Биологический и духовный рост личности в процессе жизни и деятельности – это: B) Формирование.

18. Целенаправленно действует в соответствий с целями общества на развитие личности: D) Воспитание.

19. Из ниже перечисленных факторов меньше всего влияет на формирование личности – это: B) Географическая среда.

20. Ускоренное физическое и отчасти психическое развитие в подростковом возрасте – это: B) Акселерация.

21. Бурный рост и развитие организма, половое созревание происходят в возрасте:

B) Подростковом.

22. Раскрывает стратегию, направление и пути решения исследовательской задачи:

A) Методологические подходы и принципы.

23. Целенаправленное восприятие педагогических явлений для получения объективной информации об изучаемом объекте – это: E) Наблюдение.

24. К методу научно-педагогического наблюдения можно отнести наблюдение:

C) Классного руководителя за коллективом учеников по определенной схеме с

конкретной целью, регистрацией и обработкой данных.

25. Научно поставленный опыт воспитания или обучения в точно учитываемых условиях, сопоставляемый с аналогичным опытом в других условиях или на другом контрольном объекте – это:

B) Эксперимент.

26. Естественный эксперимент в педагогике – это: A) Научно организованный опыт проверки гипотезы без нарушения педагогического процесса.

27. Вид эксперимента, определяющий фактическое состояние педагогического процесса –это: C) Констатирующий.

28. Метод опроса – это: A) Анкетирование.

29. Анализ исследователем дневников, сочинений, творческих работ и т.д. относится:

C) К изучению продуктов деятельности.

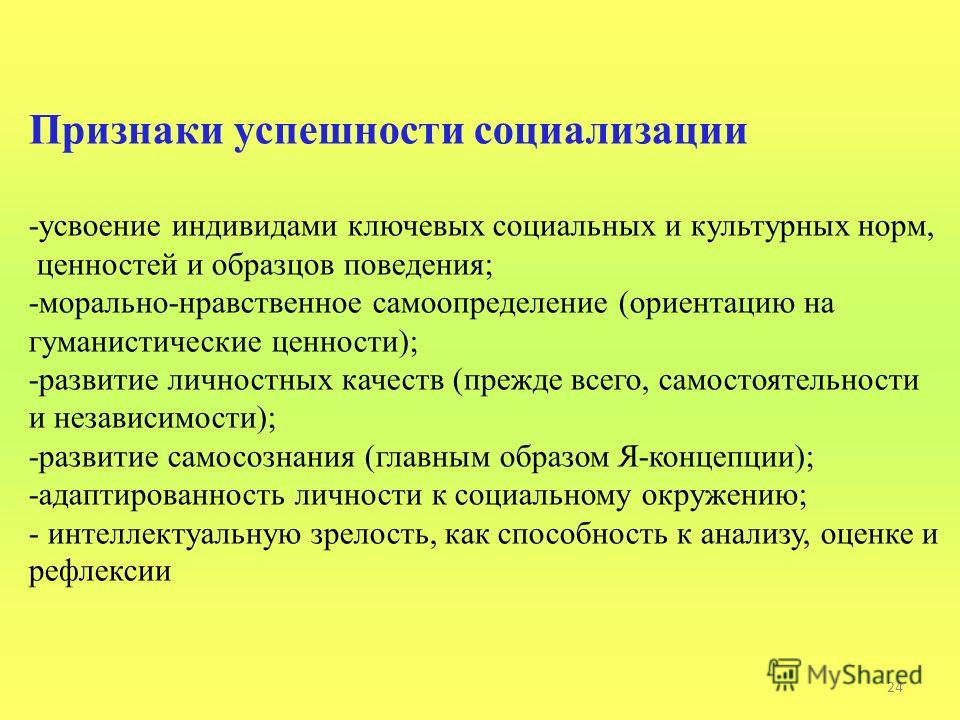

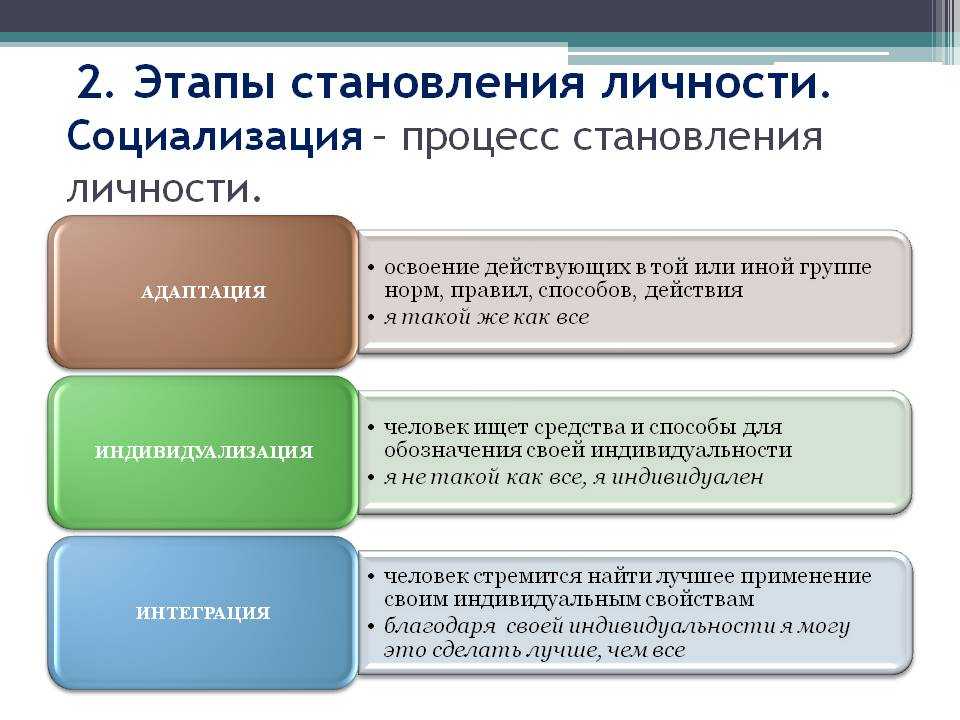

30. Процесс вхождения индивида в социальную среду, овладение навыками, преобразование реально существующих отношений в качества личности – это:

D) Социализация.

31. Устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида – это: C) Личность.

32. “Момент становления” личности является: D) Элементарной единице

педагогического процесса.

33. Функции педагогического процесса – это: A) Образовательная, развивающая, воспитательная.

34. Целостность педагогического процесса заключается в: A) Подчинении всех процессов, его образующих, главной цели — формированию всесторонне и гармонично развитой личности.

35. Компоненты педагогического процесса — это: C) Цель, задачи, содержание, организационная форма, метод, результат.

36. Движущие силы педагогического процесса – это: A) Объективные и субъективные противоречия, возникающие в педагогическом процессе.

37. Закономерности педагогического процесса – это: B) Объективные, повторяющиеся связи между педагогическими явлениями.

38. Чувство меры в осуществлении педагогического воздействия на учащихся — это: E) Такт.

39. Целью воспитания является: A) То, к чему стремится воспитание.

40. Основной фактор, определяющее цель воспитания – это: А) Политика, идеология государства.

41. Общая цель воспитания – это:

D) Воспитание всесторонне, гармонически развитой личности.

42. Научное мировоззрение – это:

B) Система норм, ценностей, идеалов и научных знаний личности об окружающем мире и месте человека в нем.

43. Целенаправленный, планомерно организуемый процесс формирования личности – это: A) Воспитание.

44. Движущие силы процесса воспитания – это: D) Разрешение противоречии, возникающих в воспитательном процессе.

45. Нравственное воспитание – это:

D) Процесс формирования моральных качеств, нравственных черт характера, навыков и привычек поведения.

46. Воспитание чувства прекрасного в искусстве и быту – это: C) Задача эстетического воспитания.

47. Целенаправленный, целеполагаемый процесс формирования личности – это:

C) Воспитание.

48. Авторитарное воспитание, либеральное воспитание, демократическое воспитание, свободное воспитание классифицированы по признаку:

E) По стилю взаимоотношении.

49. Нравственное, трудовое, умственное, физическое воспитание – это: C)

Направления воспитания.

50. Степень соответствия личностного развития школьника поставленным педагогами целям воспитания является: B) Воспитанностью.

51. Воспитание положительного отношения, ответственности к окружающей природной среде C) Задача экологического воспитания.

52. Воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими – это:

B) Семейное воспитание.

53. Воспитание, осуществляемое в целях укрепления здоровья человека и достижения правильного физического развития – это:

B) Физическое воспитание.

54. Трудовое воспитание – это:

E) Воспитание сознательного отношения, склонности к труду как основной жизненной потребности путем включения личности в активную трудовую деятельность.

55. Предметы, ситуации, преднамеренно включенные в воспитательный процесс – это: B) Средства воспитания.

56. Семейное воспитание, религиозное воспитание, школьное воспитание, внешкольное воспитание, классифицируются по признаку:

B) По институциональному признаку.

57. Способ воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанника с целью выработки у него заданных целью воспитания качеств – это:

A) Метод воспитания.

58. К группе методов организации деятельности и формирования опыта общественного поведения относятся:

D) Упражнение.

59. К классу методов формирования нравственного сознания школьников относятся: E) Убеждение.

60. К классу методов стимулирования поведения школьников относятся:

A) Поощрение.

61. К методам воспитания не относится:

A) Наглядность.

62. Упражнение как метод воспитания – это: C) Многократное повторение определенных действий и поступков с целью формирования умений, навыков и привычек.

63. Наказание — это метод:

D) Стимулирования деятельности и поведения.

64. Поощрение – это:

В) Способ педагогического воздействия на воспитанника, выражающий положительную

оценку его поведения с позиций интересов одноклассников и с целью закрепления

положительных качеств.

65. Сознательная деятельность человека, направленная на развитие у себя положительных качеств

личности – это: A) Самовоспитание.

66. К группе методов формирования опыта поведения школьников относится:

В) Упражнение.

67. Соревнование – это: C) Метод формирования и закрепления необходимых качеств личности в процессе сравнения собственных результатов с достижениями других участников.

68. Метод педагогического воздействия, которое должно предупреждать нежелательные поступки, вызывать чувство вины перед собой и другими – это: C) Наказание.

69. Метод формирования и закрепления необходимых качеств личности путем сравнения собственных результатов с достижениями других – это:

D) Соревнование.

70. Вариант организации конкретного воспитательного процесса – это:

C) Формы воспитания.

71. Кто из педагогов разработал теорию воспитательного коллектива:

A) А.С.Макаренко.

72. Организация перспективных устремлений воспитанников – это:

D) Постановка практических задач перед коллективом.

73. Сущность принципа параллельного воздействия – это: D) Влияние на воспитанника через коллектив, актив коллектива и членов коллектива.

74. Коллектив – это: C) Устойчивая группа, характеризующаяся наличием совместной устремленности к социально-значимым целям, совместной общественно-полезной деятельности, отношений ответственной зависимости.

75. Сколько этапов в развитии коллектива выделяет А.С.Макаренко? B) 3.

76. О каком плане учителя идет речь, если в нем отражены различные виды внеклассной деятельности учащихся и другие мероприятия? В) Плане воспитательной работы классного руководителя.

77. Автор методики коллективных творческих дел: B) И.П.Иванов.

78. Последовательное отношение педагога к воспитаннику как к личности, как к самостоятельному сознательному ответственному субъекту воспитательного взаимодействия — это:

B) Личностный подход в воспитании.

79. Направления работы классного руководителя: E) Все ответы верны.

80. К методам формирования сознания не относится: D) Педагогическое требование.

81. Совокупность образовательно-воспитательных учреждений, функционирующих в государстве, связь между ними и те общие принципы, на основе которых эти учреждения строятся и работают называется:

C) Система образования.

82. Наука о преподавании и учении, как системе корректно обоснованных утверждений и гипотез, касающихся явлений и закономерностей преподавания-учения, способов их преобразования – это: C) Дидактика.

83. Предметом дидактики является:

C) Обучение человека.

84. Вычлените из нижеследующего категорию “дидактики”:

D) Содержание образования.

85. Дидактика — это раздел педагогики, изучающий:

B) Теорию обучения и образования.

86. Дидактическая система, в которой доминирующую роль играет преподавание – это: В) Традиционная.

87. Деятельность по организации учения и руководству самостоятельной работой учащихся – это: В) Преподавание.

88. Учение является одной из сторон обучения. Вторая сторона обучения – это: B)

Преподавание.

89. Методологическая основа процесса обучения: A) Теория познания

90. Сколько функций обучения выделяет дидактика: C) Три.

91. Движущими силами учебного процесса являются: B) Противоречия между учебными задачами и наличным уровнем знаний.

92. К какому принципу вы отнесете правила: от легкого к трудному; от известного к неизвестному; от простого к сложному:

C) Доступности.

93. Принцип обучения – это:

C) Основополагающее требование к практической организации учебного процесса.

94. К какому принципу вы отнесете правило: “В методах преподавания отражайте методы научного познания, развивайте мышление обучаемых, подводите их к поисковому, творческому, познавательному труду?

A) Научности.

95. Какой принцип обучения требует привлечения всех органов чувств к восприятию учебного материала?

C) Наглядности.

96. Общественно-нормируемый процесс овладения научными знаниями, практическими

умениями и навыками, развития познавательных способностей и формирования общей

культуры – это: A) Образование.

97. Научность и доступность, систематичность и последовательность, целенаправленность единства чувственного, логического и практики, прочность, сознательность и активность – это:

E) Принципы обучения.

98. Часть целостно педагогического процесса, состоящая из преподавательской деятельности учителя и руководимой им познавательной деятельности ученика – это: A) Обучение.

99. Активный познавательный процесс в котором проявляются и формируется умственные силы ученика, моральные и волевые черты характера, свойства его личности, называется: C) Учением.

100. Восприятие, осмысление, обобщение, закрепление, применение на практике – это: D) Этапы процесса усвоения знаний.

101. Не является структурным компонентом процесса обучения:

E) Закономерности обучения.

102. Определить содержание образования значит решить вопрос:

C) Чему учить.

103. Система научных знаний, умений, навыков, способов деятельности, которыми

учащиеся должны овладеть в процессе обучения – это: B) Содержание образования.

104. Факторы, влияющие на определение содержания образования – это:

E) Потребности общества и личности.

105. Теория диалектического материализма определяет цель обучения как: C) Передача знаний из различных областей наук.

106. Государственный документ, который устанавливает состав учебных предметов по годам их изучения, количество часов, отводимых на них – это: В) Учебный план.

107. Документ, содержащий объяснительную записку о целях изучения предмета, основных требованиях к знаниям, умениям, навыкам, рекомендации о формах и методах обучения, тематическое содержание учебного материала, ориентировочное время для изучения отдельных вопросов – это:

B) Учебная программа.

108. Способ согласованной деятельности учителя и ученика, осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме, называется: В) Форма обучения.

109. Кто является основателем классно-урочной системы обучения:

A) Я.А.Коменский.

110. Почему классно-урочная форма организации обучения является главной

(основной): A) Потому, что именно на уроке, а не в кружке или в процессе

домашней самостоятельной работы идет реализация поставленных целей.

111. Какая из ниже перечисленных форм обучения в школе признается дидактикой в качестве основной ведущей: C) Урок.

112. Форме организации обучения не относится: E) Наблюдение.

113. Форма организации учебной работы учащихся на уроке – это:

C) Индивидуальная, групповая и фронтальная.

114. Определите основные признаки урока, выбрав наиболее полный ответ:

A) Уроком называется форма организации обучения, при которой учитель ведет занятия с постоянным составом учащихся, имеющих примерно одинаковый уровень развития, по твердому расписанию и установленному регламенту.

115. Структура урока – это:

C) Соотношение и последовательность проведения частей, моментов урока, способствующих выполнению учебных задач.

116. Тип и структуру урока проще всего определить по: A) Дидактическим целям.

117. В каком типе уроков присутствуют следующие этапы: 1) проверка выполнения

домашнего задания и опрос учащихся в целях проверки знаний; 2) изложение нового

материала; 3) закрепление новых знаний: В) Комбинированный урок.

118. Организация, актуализация знаний, формирование новых знаний, их закрепление и формирование умений, подведение итогов, инструктаж домашнего задания — это структура:

E) Урока формирования новых знаний.

119. Процесс заранее запроектированного общения педагога и учащихся с целью формирования и развития у учащихся системы научных знаний, практических умений и навыков, личностных качеств и опыта творческой деятельности – есть:

В) Обучение.

120. Какие документы определяют содержание образования:

C) Учебный план, учебная программа.

121. Путь достижения цели и задач обучения – это: A) Метод обучения.

122. Методы обучения в дидактике позволяют ответить на вопрос:

B) Как учить?

123. Упражнение, лабораторная работа, практическая работа – это:

C) Практические методы.

124. Словесные, наглядные и практические методы. Признак классификации:

A) Источник знаний.

125. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемное изложение,

частично-поисковые и исследовательские методы. Признак классификации: C) Тип

познавательной деятельности.

Признак классификации: C) Тип

познавательной деятельности.

126. Метод обучения, при котором учитель ставит перед учениками проблему, сам показывает пути ее решения, раскрывая возникающие противоречия – это:

A) Проблемное изложение.

127. Метод управления учебной деятельностью школьника при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый выполняет определенные задания:

C) Упражнение.

128. Методы обучения, при которых источником знаний является устное или печатное слово – это:

C) Словесные методы.

129. Индивидуализация обучения – это: C) Организация учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

130. Какой метод обучения используется если учащиеся под руководством учителя проделывают опыты или выполняют задании: В) Лабораторный метод.

131. Какой метод обучения использует учитель, если этот метод включает пояснение, анализ, истолкование и доказательство различных положений излагаемого материала: A) Объяснение.

132. Учебная беседа, в ходе которой вопросы задают преимущественно ученики: D)

Диалог.

Учебная беседа, в ходе которой вопросы задают преимущественно ученики: D)

Диалог.

133. Диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение изученного:

D) Учебная беседа.

134. Что из ниже приведенного не является дидактическим принципом:

D) Непрерывность.

135. Урок, лекция, семинар, лабораторное занятие, зачет, экзамен относят к: A) Конкретным формам организации обучения.

136. Организация, выполнение системы заданий по изученному разделу, подведение итогов — это структура урока: D) Систематизация и обобщения знаний.

137. Метод обучения – это:

E) Способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, при помощи которого достигается усвоение знаний, умений и навыков, развитие познавательных процессов, личных качеств учащихся.

138. Объяснение – это:

C) Метод обучения, заключающийся в раскрытии теоретических положений, выведении

доказательств и инструктирования.

139. Система научных знаний и связанные с ними практические умения, которыми необходимо овладеть обучающимся — это:

A) Содержание образования.

140. Процесс активного целенаправленного взаимодействия педагога и учащихся, в ходе которого формируются знания, умения, навыки, опыт деятельности и поведения, личностные качества – это: A) Обучение.

141. Процесс, в котором на основе познания, опыта и упражнений возникают новые формы поведения и деятельности или изменяются старые – это: В) Учение.

142. Понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фактов науки, понятии, законов, закономерностей есть: В) Знание.

143. Опыт осуществления способов деятельности – это:

B) Умения и навыки.

144. Материальные и идеальные — это классификация:

D) Средств обучения.

145. Цель программированного обучения – это: C) Управление обучением, увеличение степени самостоятельности учащихся индивидуализация обучения.

146. Самостоятельная учебная работа учащихся – это: B) Форма учебной

деятельности, осуществляемой без непосредственного участия учителя.

147. Двусторонний характер обучения проявляется в тесном взаимодействии:

C) Преподавания и учения.

148. Кто автор дидактического труда “Великая дидактика”:

D) Я.А.Коменский.

149. Что из ниже перечисленного не является дидактическим принципом:

D) Политехничность.

150. Структура урока зависит от:

A) Типа уроков.

151. Владение способом деятельности – это: A) Умение.

152. Обучение, при котором передача содержания материала осуществляется небольшими, логически завершенными дозами, называется:

C) Программированным.

153. Проблемное обучение – это:

D) Организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся сочетающейся с усвоением готовых выводов науки.

154. Текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль – это:

A) Виды контроля.

155. Формы контроля – это:

C) Индивидуальный, групповой, фронтальный.

156. Определение результативности обучения в единстве с условиями его

протекания – это: D) Диагностика.

157. Оценивание – это:

A) Процесс проверки.

158. Принцип, требующий осуществления контроля на всех этапах дидактического процесса – это: B) Систематичность.

159. Устный контроль, письменный контроль, практическая работа – это:

B) Методы контроля.

160. Диктант – это: A) Метод контроля.

161. Определите вид опроса учащихся, если для ответа вызвано сразу несколько учеников, из которых один отвечает устно, один-два готовятся к ответу у классной доски, а остальные выполняют за партами индивидуальные письменные или практические задания учителя:

A) Уплотненный (комбинированный).

162. Проблемная ситуация – это:

C) Психологическое состояние затруднения, невозможность объяснить факт или решить задачу опорой на имеющиеся знания.

163. Сформулировать проблему – это:

B) Определить, что дано, что известно и что требует решения.

164. Дидактический тест – это:

A) Набор стандартизированных заданий по определенному материалу.

165. Валидность, надежность и объективность – это:

B) Требования к тестам.

166. Валидность теста – это:

D) Измерение тех знаний, для которого разработана тест.

167. Надежность теста зависит от:

C) Количества заданий.

168. Усвоение понятий, фактов, теории, закономерностей – это: A) Показатели сформированности знаний.

169. Создание стрессовых ситуаций, присутствие элемента случайности характерны: A) Устному экзамену.

170. Необходимость домашней учебной работы обусловлена: A) Невозможностью на уроке достаточно прочно закреплять полученные учениками знания, умения, навыки.

171. В структуру процесса обучения как системного процесса входит:

B) Цель обучения.

172. Функции контроля – это:

E) Стимулирования, диагностическая, образовательная, воспитательная.

173. Независимость определения результатов обучения от личности учителя – это принцип контроля: A) Объективности.

174. Систематическая проверка и оценка усвоения учебного материала на каждом

уроке – это: A) Текущий контроль.

175. Систематическое, планомерное, сознательно взаимодействие субъектов управления различных

уровней — это: C) Управление системой образования.

176. Основополагающие правила, которые должны соблюдаться при осуществлении управления – это:

B) Принципы управления.

177. Свод правил, определяющие устройство и деятельность образовательных учреждении – это: A) Устав.

178. Демократизация и гуманизация, системность и целостность, разумное сочетание децентрализации и централизации, единство единоначалия и коллегиальности, объективность и полнота информации – это: D) Принципы управления.

179. Уровни системы управления – это: B) Директор школы, заместители директора, учителя, ученики.

180. Совет школы – это:

A) Коллегиальный орган.

181. Принцип управления, направленной на преодоление субъективности, авторитаризма в управлении – это:

B) Единство единоначалия и коллегиальности.

182. Принцип управления, направленная на развитие самостоятельности и инициативы руководителей, учителей, учащихся и родителей — это:

D) Демократизаций и гуманизаций.

183. Прием на работу и увольнение учителей – это: E) Фyнкция директора.

184. Форма организации методической работы в школе:

E) Методический совет, предметные методические объединения, проблемный семинар, единый методический день.

185. Повышение методического уровня учителей – это функция:

C) Методического совета.

186. Заместителей директора назначает: C) Директор школы.

187. Виды планов работы школы – это: D) Перспективный, годовой, текущий.

188. Постоянно действующий орган, занимающийся организацией учебно-воспитательного процесс и его совершенствованием – это:

B) Педагогический совет.

189. Годовой план работы утверждает:

A) Педагогический совет.

190. Председатель педагогического совета – это: C) Директор школы.

191. В состав предметно-методического объединения входят:

B) Учителя одного или нескольких предметов.

192. К форме организации методической работы в школе не относится: E) Совет школы.

193. Сущность педагогического анализа – это: C) Изучение состояния и тенденции

развития педагогического процесса, оценка результатов и выработка рекомендации.

Сущность педагогического анализа – это: C) Изучение состояния и тенденции

развития педагогического процесса, оценка результатов и выработка рекомендации.

194. Работа педагогического совета школы планируется в:

A) Годовом плане учебно-воспитательной работы школы.

195. На обеспечение единства теоретической методической подготовки учителя ориентированы:

D) Проблемные семинары и практикумы.

196. Изучение конкретного направления в системе деятельности учителя, коллектива школы – это:

D) Тематический контроль.

197. Всестороннее изучение всех направлений деятельности учителя, коллектива школы – это:

E) Фронтальный контроль.

198. Изучение школьной документации, устный и письменный контроль, анкетирование – это:

D) Методы внутришкольного контроля.

199. Объект педагогического анализа – это: D) Урок, воспитательные мероприятия.

200. Представитель педагогики, разработавший теорию коллектива:

E) А.С.Макаренко.

Факторы влияющие на развитие и формирование личности человека

•

В первую очередь на формирование личности

оказывают влияние генетические

особенности индивида, полученные им

при рождении. Наследственные черты

являются базой для формирования личности.

Такие наследственные качества индивида,

как способности или физические качества,

накладывают отпечаток на его характер,

способ восприятия окружающего мира и

оценки других людей. Биологическая

наследственность во многом объясняет

индивидуальность личности, ее отличие

от других индивидов, так как не существует

двух одинаковых индивидов с точки зрения

их биологической наследственности.

Наследственные черты

являются базой для формирования личности.

Такие наследственные качества индивида,

как способности или физические качества,

накладывают отпечаток на его характер,

способ восприятия окружающего мира и

оценки других людей. Биологическая

наследственность во многом объясняет

индивидуальность личности, ее отличие

от других индивидов, так как не существует

двух одинаковых индивидов с точки зрения

их биологической наследственности.

• Вторым

фактором, оказывающим влияние на

формирование личности человека, является

влияние физического окружения. Очевидно,

что окружающая нас природная среда

постоянно воздействует на наше поведение,

участвует в формировании человеческой

личности. Например, мы связываем с

влиянием климата возникновение

цивилизаций, племен, отдельных групп

населения. Люди, выросшие в разном

климате, отличаются друг от друга.

Наиболее ярким примером тому является

сравнение горных жителей, жителей степей

и людей, населяющих джунгли. Природа

постоянно влияет на нас, и мы должны

отвечать на это влияние через изменение

своей личностной структуры.

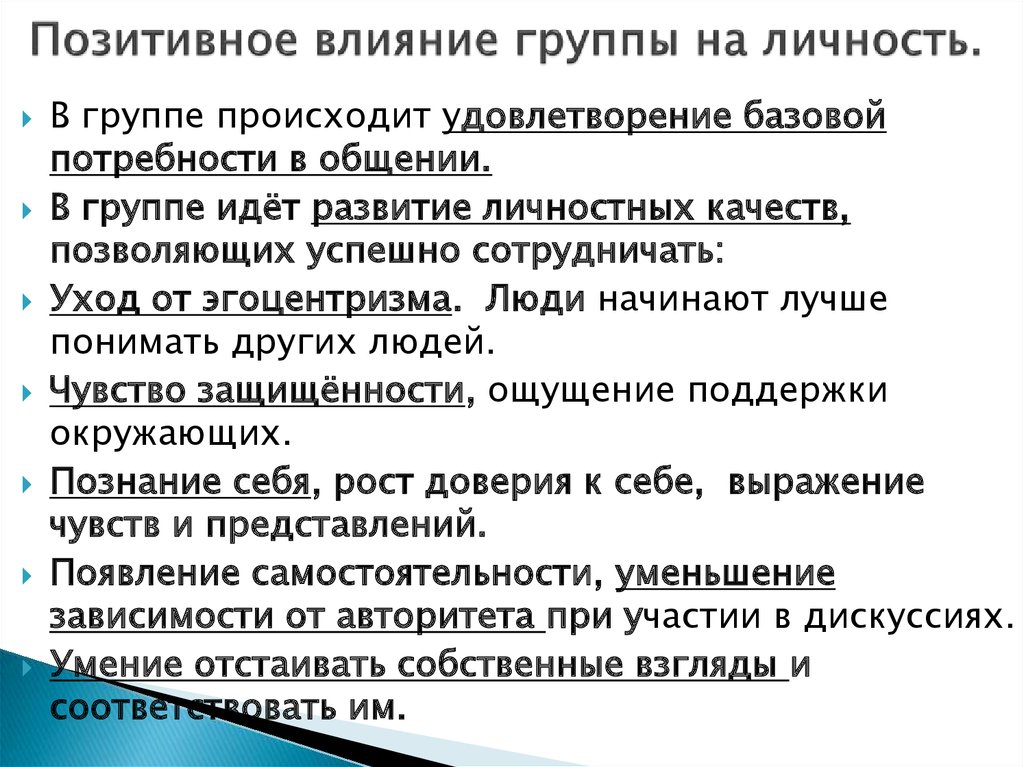

• Третьим фактором формирования личности человека принято считать влияние культуры. Любая культура обладает определенным набором социальных норм и разделяемых ценностей. Этот набор является общим для членов данного общества или социальной группы. По этой причине представители каждой культуры должны проявлять терпимость по отношению к этим нормам и системам ценностей. В связи с этим возникает понятие модальной личности, воплощающей в себе те общекультурные ценности, которые общество прививает своим членам в ходе культурного опыта. Таким образом, современное общество с помощью культуры стремится сформировать социабельную личность, легко идущую на социальные контакты, готовую к сотрудничеству. Отсутствие таких эталонов ставит человека в положение культурной неопределенности, когда он не осваивает основных культурных норм общества.

• Четвертым

фактором, формирующим личность человека,

является влияние социального окружения.

Следует признать, что этот фактор можно

считать основным в процессе формирования

личностных качеств индивида. Влияние

социального окружения осуществляется

через процесс социализации. Социализация

представляет собой процесс, посредством

которого индивидом усваиваются

(интернализуются) нормы его группы таким

образом, что через формирование

собственного Я проявляется уникальность

данного индивида или личности. Социализация

личности может принимать различные

формы. Например, наблюдается социализация

через подражание, учет реакций других

людей, об общение разных форм поведения.

Социализация может быть первичной, то

есть протекающей в первичных группах,

и вторичной, то есть протекающей в

организациях и социальных институтах.

Неудачная социализация индивида к

групповым культурным нормам может

привести к конфликтам и социальным

отклонениям.

Влияние

социального окружения осуществляется

через процесс социализации. Социализация

представляет собой процесс, посредством

которого индивидом усваиваются

(интернализуются) нормы его группы таким

образом, что через формирование

собственного Я проявляется уникальность

данного индивида или личности. Социализация

личности может принимать различные

формы. Например, наблюдается социализация

через подражание, учет реакций других

людей, об общение разных форм поведения.

Социализация может быть первичной, то

есть протекающей в первичных группах,

и вторичной, то есть протекающей в

организациях и социальных институтах.

Неудачная социализация индивида к

групповым культурным нормам может

привести к конфликтам и социальным

отклонениям.

• Пятым

фактором, формирующим личность индивида

в современном обществе, следует считать

индивидуальный опыт человека. Сущность

воздействия этого фактора заключается

в том, что каждый че ловек попадает в

разные ситуации, в ходе которы он

испытывает влияние других людей и

физического окружения. Последовательность

таких ситуаций является уникальной для

каждого человека и ой ориентируется на

будущие события, исход из положительного

и отрицательного восприятия прошлых

ситуаций. Уникальный индивидуальный

опыт представляет собой один из самых

значимых факторов формирования личности

человека.

Последовательность

таких ситуаций является уникальной для

каждого человека и ой ориентируется на

будущие события, исход из положительного

и отрицательного восприятия прошлых

ситуаций. Уникальный индивидуальный

опыт представляет собой один из самых

значимых факторов формирования личности

человека.

Самовоспитание и саморазвитие в становлении личности и врача

Этапы

самовоспитания Процесс самовоспитания

включает в себя несколько взаимосвязанных

этапов. 1. Первый этап — принятие решения.

Все начинается с принятия твердого

решения о необходимости личностного

самосовершенствования. Без этого важного

элемента невозможно осуществление

целенаправленного самовоспитания.

Затем следует изучение (уяснение)

возможностей самовоспитания и оценка

перспектив работы над собой. Важным

элементом первого этапа выступает выбор

или формирование идеала (модели), к

которым можно стремиться в процессе

самовоспитания. На основе уже

сформированного видения возможностей

самовоспитания, собственного мировоззрения

и под воздействием среды обитания

человек сам выбирает себе идеал или

пример для подражания. Иногда человек

создает некий абстрактный образ (модель),

которому он хотел бы подражать или каким

бы хотел стать. Идеал может быть достаточно

четко представляемым в лице конкретного

человека, либо присутствовать в его

сознании в виде определенных проявлений

(внешнем виде, общении, компетенции и

пр.). 2. Второй этап — самопознание. Человек,

в соответствии с выбранным идеалом

(примером для подражания) или своих

представлениях о возможностях

самовоспитания, стремится познать себя.

К методам самовоспитания относятся: 1)

самопознание; 2) самообладание; 3)

самостимулирование. Самопознание

включает: самонаблюдение, самоанализ,

самооценивание, самосравнение.

Самообладание опирается на: самоубеждение,

самоконтроль, самоприказ, самовнушение,

самоподкрепление, самоисповедь,

самопринуждение. Самостимулирование

предполагает: самоутверждение,

самоободрение, самопоощрение,

самонаказание, самоограничение. Подросток

не выступает в качестве пассивного

объекта воспитательных воздействий. У

него формируется внутренняя позиция к

этим воздействиям, в зависимости от

которой он может или активно работать

над своим совершенствованием

(саморазвитием) или оставаться пассивным.

Иногда человек

создает некий абстрактный образ (модель),

которому он хотел бы подражать или каким

бы хотел стать. Идеал может быть достаточно

четко представляемым в лице конкретного

человека, либо присутствовать в его

сознании в виде определенных проявлений

(внешнем виде, общении, компетенции и

пр.). 2. Второй этап — самопознание. Человек,

в соответствии с выбранным идеалом

(примером для подражания) или своих

представлениях о возможностях

самовоспитания, стремится познать себя.

К методам самовоспитания относятся: 1)

самопознание; 2) самообладание; 3)

самостимулирование. Самопознание

включает: самонаблюдение, самоанализ,

самооценивание, самосравнение.

Самообладание опирается на: самоубеждение,

самоконтроль, самоприказ, самовнушение,

самоподкрепление, самоисповедь,

самопринуждение. Самостимулирование

предполагает: самоутверждение,

самоободрение, самопоощрение,

самонаказание, самоограничение. Подросток

не выступает в качестве пассивного

объекта воспитательных воздействий. У

него формируется внутренняя позиция к

этим воздействиям, в зависимости от

которой он может или активно работать

над своим совершенствованием

(саморазвитием) или оставаться пассивным. Понимание указанных положений привело

к тому, что все воздействия и влияния,

которые сказываются на развитии личности,

стали подразделять на две группы —

внешние и внутренние. Средовые влияния

и воспитание относятся к внешним факторам

личностного развития человека. Природные

склонности, способности и задатки, а

так же вся совокупность его чувств и

переживаний, которые возникают по

влиянием внешних воздействий, относятся

к внутренним факторам. С этой точки

зрения должно быть понятно, что воспитание

играет определяющую роль в развитии

личности только при условии, если оно

оказывает положительное влияние на

внутренние стимулирование ее активности

в работе над собой. Именно эта активности

и собственное стремление растущего

человека к своему совершенствованию в

конечном итоге и определяют его личностное

развитие. Из этого следует — и это

необходимо подчеркнуть, — что процесс

развития личности по существу приобретает

характер саморазвития. Л.Н. Толстой

сравнивал развитие человека с тем, как

растет плодовое дерево, ведь в буквальном

смысле не человек его выращивает — оно

само растет.

Понимание указанных положений привело

к тому, что все воздействия и влияния,

которые сказываются на развитии личности,

стали подразделять на две группы —

внешние и внутренние. Средовые влияния

и воспитание относятся к внешним факторам

личностного развития человека. Природные

склонности, способности и задатки, а

так же вся совокупность его чувств и

переживаний, которые возникают по

влиянием внешних воздействий, относятся

к внутренним факторам. С этой точки

зрения должно быть понятно, что воспитание

играет определяющую роль в развитии

личности только при условии, если оно

оказывает положительное влияние на

внутренние стимулирование ее активности

в работе над собой. Именно эта активности

и собственное стремление растущего

человека к своему совершенствованию в

конечном итоге и определяют его личностное

развитие. Из этого следует — и это

необходимо подчеркнуть, — что процесс

развития личности по существу приобретает

характер саморазвития. Л.Н. Толстой

сравнивал развитие человека с тем, как

растет плодовое дерево, ведь в буквальном

смысле не человек его выращивает — оно

само растет. Он только создает условия

и стимулирует этот рост: рыхлит и удобряет

почву, когда нужно поливает, уничтожает

вредителей. Самовоспитание — высшая

форма самоуправления. Психологические

предпосылки самовоспитания. В условиях

интенсивного общественного развития

возрастает роль нравственных начал во

всей жизни общества. В мире существует

единодушное мнение о том, что нравственный

идеал побуждает к подражанию, для

самовоспитания нужен эталон нравственно

воспитанной личности, который должен

соответствовать следующим показателям:

трудолюбие; творческое отношение к

труду; высокая культура поведения.

Работа по нравственному самовоспитанию

результативна при системном подходе,

предполагающем педагогическую

диагностику; использование разнообразных

методов самовоспитания; включение

самого себя в социальные и внутри

коллективные отношения; интенсивное

привлечение к деятельности с учетом

имеющихся у себя положительных качеств

и способностей; формирование объективной

самооценки; обучение методике

самостимуляции положительного поведения

(самовнушение, самоодобрение,

самоосуждение).

Он только создает условия

и стимулирует этот рост: рыхлит и удобряет

почву, когда нужно поливает, уничтожает

вредителей. Самовоспитание — высшая

форма самоуправления. Психологические

предпосылки самовоспитания. В условиях

интенсивного общественного развития

возрастает роль нравственных начал во

всей жизни общества. В мире существует

единодушное мнение о том, что нравственный

идеал побуждает к подражанию, для

самовоспитания нужен эталон нравственно

воспитанной личности, который должен

соответствовать следующим показателям:

трудолюбие; творческое отношение к

труду; высокая культура поведения.

Работа по нравственному самовоспитанию

результативна при системном подходе,

предполагающем педагогическую

диагностику; использование разнообразных

методов самовоспитания; включение

самого себя в социальные и внутри

коллективные отношения; интенсивное

привлечение к деятельности с учетом

имеющихся у себя положительных качеств

и способностей; формирование объективной

самооценки; обучение методике

самостимуляции положительного поведения

(самовнушение, самоодобрение,

самоосуждение). В младшем школьном

возрасте границы самовоспитания

определяются появлением нового вида

деятельности — учения. Оно направлено

на развитие волевых качеств, ответственности,

коллективизма и связано с приучением

ребенка к регулярному и добросовестному

выполнению учебных заданий.

В младшем школьном

возрасте границы самовоспитания

определяются появлением нового вида

деятельности — учения. Оно направлено

на развитие волевых качеств, ответственности,

коллективизма и связано с приучением

ребенка к регулярному и добросовестному

выполнению учебных заданий.

Формирование

специалиста-врача требует одновременно

с воспитанием личностных качеств

обеспечить физическое развитие и закалку

с тем, чтобы человек был сильным, ловким,

выносливым, готовым к труду и к обороне.

Греческая пословица гласит: «В здоровом

теле — здоровый дух, который и построил

это тело». Как человек оценивает себя,

окружающих его людей, какие он ставит

перед собой цели, что он считает более

ценным или менее значимым, — от этого

зависит его здоровье и судьба. Процесс

формирования и развития личности

студентов медицинских ВУЗов непосредственно

связан с обучением и воспитанием и имеет

свои особенности. Прежде всего,

нравственно-психологические и эстетические

черты личности, такие, как чувства и

осознание добра и зла, справедливости,

долга, чести и совести, прекрасного,

возвышенного, трагического, комического

и другие, а также определенные вкусы и

предпочтения у молодых людей сформировались

уже в детстве, в семье и школе. В процессе

обучения в ВУЗе они мало меняются. Этот

факт ориентирует на необходимость

жесткого профотбора в медицинские ВУЗы.

Студентов медицинских ВУЗов по личностным

признакам довольно условно можно

разделить на «романтиков» (превалирующих

на первых двух курсах), «критиков» (3-4

курс) и «реалистов» (последние курсы).

В процессе

обучения в ВУЗе они мало меняются. Этот

факт ориентирует на необходимость

жесткого профотбора в медицинские ВУЗы.

Студентов медицинских ВУЗов по личностным

признакам довольно условно можно

разделить на «романтиков» (превалирующих

на первых двух курсах), «критиков» (3-4

курс) и «реалистов» (последние курсы).

На

первых годах обучения происходит

ускоренное развитие рациональной,

логической сферы личности, накопление

и отбор нужной информации, главным

образом, теоретической, в том числе

философской, культурологической. На

последующих курсах активно формируется

клиническое мышление на базе полученных

как теоретических, так и практических

знаний, умений. Сложнее зондировать

подсознательную сферу, архетипы. У

многих обучающихся отстает в развитии

волевая сфера. К концу обучения (23—25

лет) у молодого специалиста заканчивается

формирование личностных структур. Важно

отметить, что только после практики в

медицинских учреждениях можно достаточно

четко оценить у выпускника его личностные

характеристики, выраженные уже в форме

определенного мировоззрения, типа

личности, определить его перспективы. Основой личности врача является его

профессиональная значимость. Подготовка

студентов, их воспитание предполагают

формирование высококультурной личности

врача с научным мировоззрением,

гражданской позицией, нравственно

совершенной и профессионально искусной.

Н. И. Пирогов, говоря о подготовке

специалистов, в «Дневнике старого врача»

писал: «Только разностороннему

предварительному развитию своих

способностей они и обязаны успехом в

культуре избранного ими предмета… В

формирующейся личности врача наиболее

эффективной и стабильной является

ориентация на профессиональные ценности.

Основой личности врача является его

профессиональная значимость. Подготовка

студентов, их воспитание предполагают

формирование высококультурной личности

врача с научным мировоззрением,

гражданской позицией, нравственно

совершенной и профессионально искусной.

Н. И. Пирогов, говоря о подготовке

специалистов, в «Дневнике старого врача»

писал: «Только разностороннему

предварительному развитию своих

способностей они и обязаны успехом в

культуре избранного ими предмета… В

формирующейся личности врача наиболее

эффективной и стабильной является

ориентация на профессиональные ценности.

Исторические этапы становления воспитания как педагогической науки

Педагогика прошла длительное развитие, которое можно разделить на три больших этапа.

I. Эмпирический

этап развития педагогики. Начиная с

древнейших времен человечество

накапливало и осмысливало опыт обучения

и воспитания различных времен и народов,

создания различных образовательных

учреждений.

На Западе издавна существовали школы афинского и спартанского воспитания, школы греческой культуры, монастырские, городские, соборные и городские школы, системы иезуитского и христианско-като-лического обучения.

На Востоке китайские ученые реализовывали в школьном обучении изучение четырех дисциплин: морали, языка, политики и литературы; впервые выдвинули концепцию идеального человека — не по происхождению, а благодаря обучению и воспитанию. Арабские же и иранские мыслители всегда стремились повысить всеобщую ценность образования, подчеркивали важность систематического и постоянного учения, необходимость всестороннего физического и духовного развития людей, формирования у них таких качеств, как уважительное отношение к старшим, справедливость, вежливость, смелость.

II. Этап формирования

педагогики как науки. В период Средневековья

церковь монополизировала духовную

жизнь общества, направляя воспитание

в религиозное русло. Зажатое в тисках

теологии, образование во многом потеряло

свободу и прогрессивную направленность

античных времен. Из века в век оттачивались

незыблемые принципы догматического и

схоластического обучения, просуществовавшего

в Европе почти двенадцать веков. Среди

деятелей церкви были образованные для

своего времени философы — например,

Тертуллиан (160-222), Августин (354-430), теолог

Фома Аквинский (1225-1274) и др.,создавшие

обширные трактаты по воспитанию и

духовному образованию людей.

Зажатое в тисках

теологии, образование во многом потеряло

свободу и прогрессивную направленность

античных времен. Из века в век оттачивались

незыблемые принципы догматического и

схоластического обучения, просуществовавшего

в Европе почти двенадцать веков. Среди

деятелей церкви были образованные для

своего времени философы — например,

Тертуллиан (160-222), Августин (354-430), теолог

Фома Аквинский (1225-1274) и др.,создавшие

обширные трактаты по воспитанию и

духовному образованию людей.

Научная педагогика зародилась в начале XVII в. Ее основателем считается педагог-гуманист Я. А. Коменский (1592-1670). Впоследствии основное внимание уделялось разработке теорий элементарного и воспитывающего обучения (И. Гербарт), реализации дидактики развивающего обучения (Ф. Дистерверг), экспериментальной педагогики и педоцентризма (Д. Дьюи).

В России развитие

педагогики шло по пути формирования

стройной системы образовательных

учреждений во главе с созданным специально

Министерством народного просвещения. В основу ее деятельности легли мысли и

идеи основоположника отечественной

педагогики К. Д. Ушинского, который

добивался реализации на практике идеи

народности общественного воспитания.

В основу ее деятельности легли мысли и

идеи основоположника отечественной

педагогики К. Д. Ушинского, который

добивался реализации на практике идеи

народности общественного воспитания.

III. Этап развития педагогики в XX в. В XX в. педагогическая наука развивалась бурными темпами, как на Западе, так и на Востоке, ориентируясь на обслуживание экономического прогресса общества, необходимость создания высокотехнологичных систем обучения и подготовки специалистов конкретного профиля. В окончательном итоге за рубежом сложились предпосылки для преращения педагогики в узкоприкладную область знаний, ориентированную на решение, прежде всего, проблем, относящихся к подготовке педагогов-управленцев.

Воспитание как педагогическая категория. Различные подходы к определению,понятие воспитание в педагогике.

Предметом

педагогики как области научного познания

является особая функция общества —

воспитание. И поэтому педагогику можно

назвать наукой о воспитании.

Воспитание — в самом общем виде — заключается в подготовке младшего поколения к жизни в обществе. В процессе воспитания подрастающие поколения должны усвоить то, что уже накоплено обществом, т. е. усвоить знания на достигнутом уровне их развития, овладеть определенными трудовыми умениями, усвоить нормы и опыт поведения в обществе и выработать определенную систему взглядов на жизнь. В процессе воспитания должны формироваться также и такие качества, которые необходимы для решения новых задач, не стоявших перед старшим поколением. А для этого должны быть выработаны умения приобретать необходимые знания, приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и труда, заниматься творческой деятельностью.

Таким образом, можно сказать, что воспитание — это процесс передачи старшими поколениями общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к жизни и труду, необходимому для обеспечения дальнейшего развития общества.

«Воспитание»

— важнейшее понятие, носящее характер

категории.

В педагогике можно встретить понятие «воспитание», употребляемое в нескольких значениях:

в широком социальном смысле, когда речь идет о воспитательном воздействии на человека всего общественного строя и окружающей человека действительности;в широком педагогическом смысле, когда имеется в виду целенаправленное воспитание, осуществляемое в системе учебно-воспитательных учреждений (или каком-либо отдельном учебно-воспитательном учреждении), охватывающее весь учебно-воспитательный процесс;в узком педагогическом смысле, когда под воспитанием понимается специальная воспитательная работа, направленная на формирование системы определенных качеств, взглядов и убеждений учащихся;

в еще более узком значении, когда имеется в виду решение определенной воспитательной задачи, связанной, например, с формированием нравственных качеств (нравственное воспитание), эстетических представлений и вкусов (эстетическое воспитание) и т. п.

Воспитание

человека в широком педагогическом

смысле — это целенаправленный процесс,

осуществляемый под руководством

специально выделяемых обществом людей

— учителей, педагогов, воспитателей,

включающий в себя все виды учебных

занятий и внеучебной, специально

проводимой воспитательной работы. Выделение отдельных более частных видов

воспитания, которые требуют использования

особых организационных форм и методов

работы с учащимися, позволяет рассматривать

их более детально, но всегда с учетом

целостного воздействия всех факторов

воспитания на личность учащегося.Другими

важными понятиями педагогики, носящими

характер категорий, являются образование

и обучение.Образование — это процесс

и результат овладения учащимися системой

научных знаний и познавательных умений

и навыков, формирования на их основе

мировоззрения, нравственных и других

качеств личности, развития ее творческих

сил и способностей.Обучение — это

целенаправленный процесс взаимодействия

учителя и учащихся, в ходе которого

осуществляется образование, воспитание

и развитие человека. Образование человека

— это результат не только обучения, но

и самообразования и воздействия средств

массовой информации (кино, радио,

телевидения и др.).

Выделение отдельных более частных видов

воспитания, которые требуют использования

особых организационных форм и методов

работы с учащимися, позволяет рассматривать

их более детально, но всегда с учетом

целостного воздействия всех факторов

воспитания на личность учащегося.Другими

важными понятиями педагогики, носящими

характер категорий, являются образование

и обучение.Образование — это процесс

и результат овладения учащимися системой

научных знаний и познавательных умений

и навыков, формирования на их основе

мировоззрения, нравственных и других

качеств личности, развития ее творческих

сил и способностей.Обучение — это

целенаправленный процесс взаимодействия

учителя и учащихся, в ходе которого

осуществляется образование, воспитание

и развитие человека. Образование человека

— это результат не только обучения, но

и самообразования и воздействия средств

массовой информации (кино, радио,

телевидения и др.).

Наука о развитии личности

Ваше место здесь

В Университете Лесли вас ждет так много! Теперь, когда вас приняли, подтвердите приглашение на наш эксклюзивный праздник для новых студентов в субботу, 15 апреля.

Наши личности оцениваются работодателями. Проверено интернетом. Предсказано гороскопами и изучено учеными. Формирование личности служит краеугольным камнем понимания того, кто и что мы есть. В связи с этим она является ключевым предметом психологических исследований.

Доктор Джон Ким, доцент кафедры психологии и прикладной терапии Университета Лесли, определяет личность как «характерные способы мышления, чувствования и поведения, которые объясняют то, как люди относительно постоянны в разных ситуациях». Изучение личности, объясняет Ким, означает задавать вопрос: «Почему конкретные люди обычно такие, какие они есть?» Широкий характер этого вопроса привел к множеству подходов к пониманию развития личности.

Теоретические объяснения

Неизвестно, как формируются личности. Однако существует множество теорий. Здесь только несколько.

Психоаналитическая теория

Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа, разработал психоаналитическую теорию, которая предполагает, что личность отражает работу бессознательного, согласно Психология: краткое введение . Фрейд считал, что личность делится на три части, каждая из которых выполняет свою особую функцию:

Фрейд считал, что личность делится на три части, каждая из которых выполняет свою особую функцию:

Гуманистическая теория

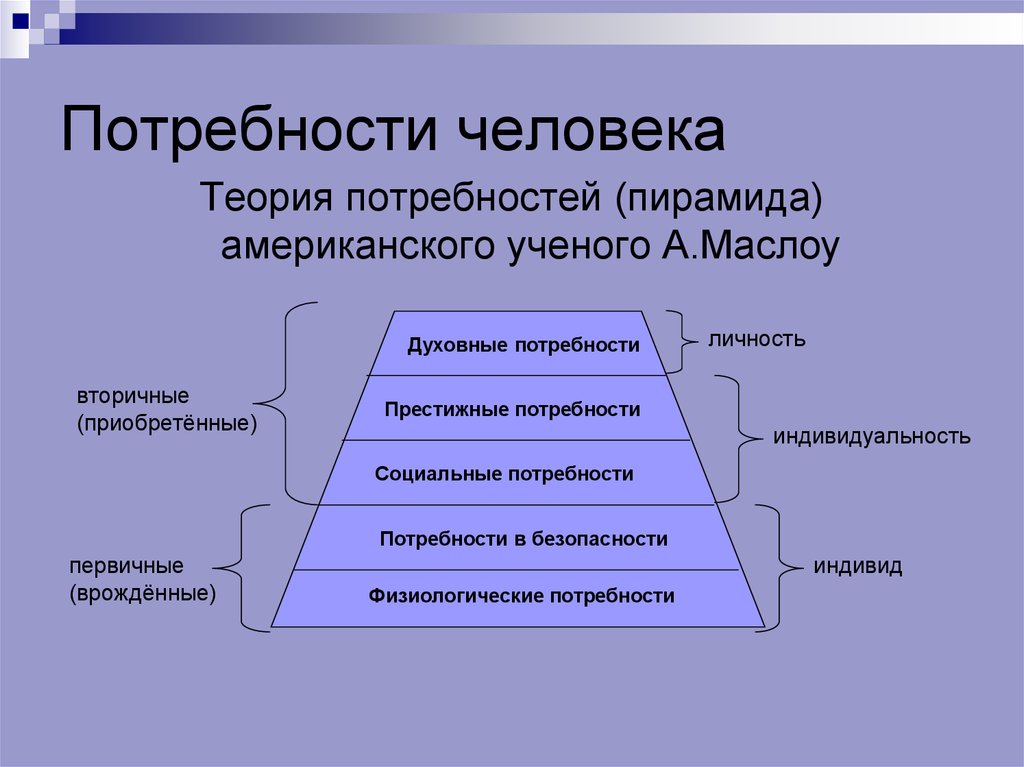

Абрахам Маслоу разработал гуманистическую теорию в 1950-х годах. Он считал, что психоаналитическая теория с ее упором на ненормальную личность ошибочна. Вместо этого Маслоу подчеркивал важность понимания сознательного разума и личности в их нормальных состояниях. Гуманистическая теория предполагает, что люди обладают свободой воли и что люди делают выбор, основываясь на предельном стремлении к самосовершенствованию. Личности основаны на субъективном опыте и взаимодействии людей с окружающей средой.

Гуманистическая теория личности в конечном итоге привела к знаменитой модели Маслоу «Иерархия потребностей», которая предполагает, что по мере удовлетворения основных потребностей людей они заменяются более сложными. Simply Psychology описывает пять уровней потребности. От высшего к низшему:

- Потребность в самореализации

- Потребность в уважении

- Потребность в любви/принадлежности

- Потребности в безопасности

- Физиологические потребности

Лесли Онлайн Психология Степень

1 Программы

Психология онлайн

Теория черт

Теория черт, в основном определенная Гордоном Уиллардом Олпортом, утверждает, что личность состоит из набора характеристик внутри индивидуума, называемых чертами. Эти характеристики помогают выразить уникальность каждого человека и могут быть разделены на три основных типа:

Эти характеристики помогают выразить уникальность каждого человека и могут быть разделены на три основных типа:

Теория черт — это модель развития личности, наиболее непосредственно основанная на данных исследований, согласно Теории личности: критические перспективы .

Теория социального познания

Теория социального познания, разработанная Альбертом Бандурой, подчеркивает, что личность формируется на основе социального контекста. Согласно Уильямсу и Червоне, он предполагает два ключевых принципа:

- Внутренняя психология людей, их окружение и их поведение влияют друг на друга.

- Люди лучше всего понимаются с точки зрения трех типов когнитивных способностей: тех, которые помогают им символически представлять события в своем уме, саморефлексии и саморазвития.

Согласно социальной когнитивной теории, формирование личности происходит, когда люди наблюдают за поведением других. Это приводит к адаптации и ассимиляции, особенно если такое поведение вознаграждается. Социальную когнитивную теорию часто считают связующим звеном между теориями личности, делающими упор на поведение, и теми, которые делают упор на познании.

Социальную когнитивную теорию часто считают связующим звеном между теориями личности, делающими упор на поведение, и теми, которые делают упор на познании.

Ким дает представление о реальном применении четырех теорий в области психологии:

- Психоаналитическая теория поощряет клиницистов использовать «сосредоточенный на прошлом» и «поверхностный» подход к лечению. Консультанты могут часто смотреть на ранние события жизни своих клиентов, чтобы обеспечить лучший уход.

- Гуманистическая теория призывает консультантов подходить к проблемам клиентов с точки зрения, ориентированной на настоящее.

- Теория черт характера полезна при научном изучении личности (в отличие от терапевтических услуг). Это позволяет исследователям увидеть связь между характеристиками, мыслями, чувствами и поведением.

- Социальная когнитивная теория помогает исследователям дополнить свои знания социальной психологии.

Это позволяет им изучать способы, в которых ситуации могут вызвать у людей несоответствие личности.

Это позволяет им изучать способы, в которых ситуации могут вызвать у людей несоответствие личности.

Оценка личности

При оценке личности врачи часто обращаются к двум основным типам оценок: объективным и проективным тестам.

Объективные тесты измеряют аспекты личности человека по отношению к академически признанным нормам. Наиболее распространенным примером является Миннесотский многофазный опросник личности, или MMPI-2. (Тест был первоначально опубликован в 1940, а затем пересмотренный в 1989 году.) В MMPI-2 люди должны ответить на 567 вопросов «верно/неверно» за сеанс продолжительностью от 60 до 90 минут. Вопросы по MMPI-2 выявляют потенциальные черты личности, такие как гнев или зависимость. Тест является всеобъемлющим и предназначен для защиты от ложных срабатываний и лжи. Оценки MMPI-2 часто используются в таких областях, как психическое здоровье и медицина. Они также распространены при оценке кандидатов на «высокорисковые» профессии, такие как пилоты авиалиний и работники атомных электростанций, согласно данным 9. 0017 Медицина труда .

0017 Медицина труда .

Проективные тесты — это субъективные оценки, в которых клиентам предлагается реагировать на неоднозначные стимулы, такие как слова или зрительные образы. Ответ человека призван помочь раскрыть его или ее внутреннюю борьбу и эмоции. Тест Роршаха на чернильные пятна — классический пример проективного теста. После просмотра 10 чернильных пятен разной формы и цвета клиентов просят описать, что они видят. Ответы интерпретируются на основе таких факторов, как предмет, выделенные формы или цвета, а также местоположение увиденного изображения. Хотя тест Роршаха полезен, Ким рассматривает его как один из многих инструментов и отмечает, что его недостаточно для понимания нюансов личности.

Расстройства личности

Когда личность становится проблематичной для повседневной жизни, это считается расстройством. Клиника Майо определяет расстройство личности как характеризующееся жесткими или нездоровыми моделями мышления, функционирования или поведения.

«Очень важно, — объясняет Ким, — чтобы мы не смешивали расстройства личности с тем, что является просто личностью. Расстройство личности… глубоко разрушает повседневную жизнь человека. «Глубоко разрушительный» — это не то же самое, что просто раздражающий».

Расстройства личности можно разделить на три основные группы:

Хотя специалисты до сих пор не до конца понимают, как возникают расстройства личности, по-видимому, существуют определенные сопутствующие факторы. Американская психологическая ассоциация предполагает следующие влияния:

- Генетика

- Детская травма

- Словесное оскорбление

- Высокая чувствительность

Наоборот, расстройства личности можно предотвратить путем последовательного позитивного взаимодействия со сверстниками.

Дополнительные источники: Теория социального обучения Бандуры и Теория социального когнитивного обучения , Britannica

Оценка личности и ваша личность — это просто одна из увлекательных областей человеческой психологии Карьера

1 9 в области психологии. В Университете Лесли онлайн-степень бакалавра искусств в области психологии предлагает соответствующий курс обучения, призванный помочь вам понять сложности человеческого мозга. Наша учебная программа охватывает психические процессы, познание, ненормальное поведение и многое другое, что дает вам основу, необходимую для начала карьеры в области психического здоровья или продолжения обучения в аспирантуре. Обязательная стажировка дает вам ценный реальный опыт для вашей будущей карьеры.

В Университете Лесли онлайн-степень бакалавра искусств в области психологии предлагает соответствующий курс обучения, призванный помочь вам понять сложности человеческого мозга. Наша учебная программа охватывает психические процессы, познание, ненормальное поведение и многое другое, что дает вам основу, необходимую для начала карьеры в области психического здоровья или продолжения обучения в аспирантуре. Обязательная стажировка дает вам ценный реальный опыт для вашей будущей карьеры.

Статьи и истории по теме

Узнайте больше о наших студентах, преподавателях и выпускниках.

Этапы формирования памяти

Узнайте больше о формировании памяти.

Что вы можете сделать со степенью психолога?

Узнайте больше о карьере для специалистов по психологии.

5.1: Развитие личности — K12 LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 3479

Цели

- Проанализировать основные факторы, влияющие на развитие личности.

- Объясните влияние изоляции в детстве на развитие.

- Обсудите споры о том, что больше всего определяет человеческое поведение: «природа» или «воспитание», и приведите доказательства, которые лучше всего подтверждают каждую позицию.

- Объясните, почему социализация важна для полноценного существования человека.

Универсальные обобщения

- Личность человека находится под влиянием природы и воспитания.

- Черты личности человека определяют, как человек приспосабливается к окружающей среде и как он реагирует в конкретных ситуациях.

- Личность людей продолжает развиваться на протяжении всей жизни.

- Некоторые черты личности остаются неизменными на протяжении всей жизни, в то время как другие претерпевают значительные изменения.

Наводящие вопросы

- Какие основные факторы влияют на развитие личности?

- Как изоляция в детстве влияет на детство?

- Как природа влияет на развитие личности?

- Как воспитание влияет на развитие личности?

Природа против воспитания

Для некоторых социологов личность представляет собой структурированный набор привычек, черт, отношений и идей индивидуума, поскольку они организованы извне в роли и статусы, а внутренне связаны с мотивацией, целями и различными аспектами самости. . www.sociologyguide.com/personality/meaning-of-personality.php Именно наша личность диктует, как мы изменяем наше окружение и как мы реагируем на определенные ситуации. Нет двух людей с одинаковым характером. Личность человека продолжает развиваться на протяжении всей жизни.

. www.sociologyguide.com/personality/meaning-of-personality.php Именно наша личность диктует, как мы изменяем наше окружение и как мы реагируем на определенные ситуации. Нет двух людей с одинаковым характером. Личность человека продолжает развиваться на протяжении всей жизни.

Природа против воспитания — это спор о влиянии биологического и социального влияния на социализацию. Социологи уже давно обсуждают вопрос о том, что определяет личность: природа или воспитание. Некоторые ученые считают, что это наследственность — генетическая передача генетики от родителя к ребенку. Другие утверждают, что то, кем мы являемся, полностью основано на генетике. Согласно этому убеждению, наши темпераменты, интересы и таланты заложены еще до рождения. С этой точки зрения то, кем мы являемся, зависит от природы. С другой стороны, есть и другие, которые утверждают, что личность определяется социальной средой. Некоторые эксперты утверждают, что то, кем мы являемся, является результатом воспитания — отношений и заботы, которые нас окружают.

До сих пор есть социологи, которые считают, что личность и социальное поведение являются комбинацией генетики и окружающей среды. Большинство утверждает, что именно факторы внешней среды оказывают наибольшее влияние на развитие личности. Наиболее влиятельными факторами являются наследственность, порядок рождения, родители и культурная среда.

Наследственность

Наследственность относится к генетической наследственности, полученной каждым человеком во время зачатия.

Эти гены являются реальными детерминантами наследственных характеристик, которые передаются от одного поколения к другому. Во время зачатия гены из хромосом отца и матери сливаются воедино и определяют черты будущего потомства.

Физические характеристики, такие как рост, вес, цвет глаз и кожи, социальное и интеллектуальное поведение определяются наследственностью. Различия в этих характеристиках обусловлены изменением передаваемых генов.

Effects of Heredity and Environment on our Personality

Наследственность также играет важную роль в формировании личности, устанавливая ограничения для отдельных лиц. Унаследованные характеристики ограничивают возможности. Они не будут определять, что человек будет делать.

Унаследованные характеристики ограничивают возможности. Они не будут определять, что человек будет делать.

Дополнительную информацию можно найти в следующих статьях:

http://www.nytimes.com/1986/12/02/science/major-personality-study-finds-that-traits-are-mostly-inherited. html

http://study.com/academy/lesson/is-personality-genetic-dnas-influence-on-temperament.html

Порядок рождения

На личность также влияет порядок рождения. Являетесь ли вы первенцем или единственным ребенком, ваш порядок рождения может повлиять на то, почему вы такой, какой вы есть. Хотя братья и сестры имеют одни и те же гены, они имеют разные черты и характеристики, которые отличают их друг от друга. В видео AsapTHOUGHT «Влияет ли порядок рождения на вашу личность?» ведущие Митчелл Моффит и Грег Браун углубляются в эффект порядка рождения и то, как он может повлиять на ваше поведение больше, чем вы думаете.

Родители, как правило, отличаются друг от друга в отношении каждого из своих детей, и нет двух детей, играющих одну и ту же роль. Первенцы обычно являются смесью инстинкта и проб и ошибок для родителей. У них может быть тенденция становиться чрезмерно невротичными, что приводит к желанию первенца быть перфекционистом. Теория, стоящая за этим, согласно AsapTHOUGHT, является самоисполняющимся пророчеством. Например, если на вас возлагаются более высокие ожидания, вы, скорее всего, будете работать усерднее и захотите оправдать эти ожидания.

Первенцы обычно являются смесью инстинкта и проб и ошибок для родителей. У них может быть тенденция становиться чрезмерно невротичными, что приводит к желанию первенца быть перфекционистом. Теория, стоящая за этим, согласно AsapTHOUGHT, является самоисполняющимся пророчеством. Например, если на вас возлагаются более высокие ожидания, вы, скорее всего, будете работать усерднее и захотите оправдать эти ожидания.

Исследование, проведенное в 2014 году Институтом социальных и экономических исследований Университета Эссекса, показало, что в эффекте порядка рождения может быть доля правды. Первенцы, особенно девочки, с большей вероятностью будут амбициозными и успешными в жизни благодаря родительскому вкладу или заботе со стороны родителей. Тем не менее, родители, у которых есть несколько детей с разницей в четыре года, с большей вероятностью будут иметь высокие достижения в семье.

Когда дело доходит до среднего ребенка, мы часто думаем о нем как об обезьяне посередине. Поскольку родительское внимание обычно уделяется первенцу или малышу в семье, средний ребенок больше похож на человека-угодника и имеет большой круг друзей. AsapTHOUGHT говорит, что они, как правило, менее амбициозны и конкурентоспособны, чем их предшественники, и более спокойно относятся к жизни.

AsapTHOUGHT говорит, что они, как правило, менее амбициозны и конкурентоспособны, чем их предшественники, и более спокойно относятся к жизни.

В отличие от первенцев, младшему часто все сходит с рук, и он более изобретателен, чем его старшие братья и сестры. У них есть такие черты, как обаяние и симпатия. Также, в отличие от первенца и среднего ребенка, они, как правило, менее ответственны.

Наконец, если вы единственный ребенок, у вас больше шансов быть способным к учебе, творческим и находчивым. Они склонны ненавидеть беспорядок и любят все контролировать. Хотя быть единственным ребенком означает, что ожидания всегда высоки, вам никогда не нужно бороться за внимание родителей. Единственный ребенок будет склонен подражать своим родителям в таких качествах, как ответственность, зрелость и очень структурированная среда.

Хотя существует множество теорий о порядке рождения, на него могут повлиять такие переменные, как пол, социально-экономический статус и разница в возрасте.

http://www.medicaldaily.com/pulse/birth-order-effect-how-siblings-may-influence-personality-traits-family-327346

Дополнительную информацию можно найти в следующей статье: The Achiever, Миротворец и жизнь партии: http://www.huffingtonpost.com/dr-gail-gross/how-birth-order-affects-personality_b_4494385.html

Характеристики родителей

Личность ребенка также во многом зависит от характеристик родителей. Возраст родителей, воспитывающих детей, имеет большое значение. Если родителям немного за двадцать, а тем, кому за тридцать, их воспитание будет сильно различаться и, таким образом, будет влиять на развитие личности их детей. Другими важными родительскими характеристиками, влияющими на развитие личности, являются уровень образования, религия, профессия, экономический статус и культурное происхождение.

Темперамент и личность ребенка во многом зависят от биологии и передаются по наследству. С момента рождения очевидны личностные различия. Некоторые новорожденные легки на подъем, за ними легко ухаживать, в то время как другие суетливы и им трудно угодить. Несмотря на сильную генетическую связь с личностными характеристиками, условия окружающей среды, такие как стиль воспитания матери, могут привести к тому, что дети со схожим темпераментом будут действовать совершенно по-разному.

Несмотря на сильную генетическую связь с личностными характеристиками, условия окружающей среды, такие как стиль воспитания матери, могут привести к тому, что дети со схожим темпераментом будут действовать совершенно по-разному.

Дети, которые растут в «авторитетных» семьях — окружении, где царит любовь, поддержка, высокие стандарты и ожидания, постоянное соблюдение домашних правил и возможность высказывать свое мнение при принятии решений по дому, — живут в идеальных условиях. Дети, выросшие в таких условиях, скорее всего, будут уравновешенными, довольными, симпатичными, уверенными в себе и энергичными. Кроме того, ученица начальной школы, чьи родители способствовали развитию речи, когда она была малышкой, может легче учиться в школе и считаться более компетентной или умной, чем ее сверстники, отмечает Американская академия педиатрии. В то же время ребенок, воспитанный жестокими родителями или имеющий маму или папу, которые нещадно вмешивались во все стороны его жизни, более склонен враждебно относиться к своим сверстникам.

Родители могут влиять на своих отпрысков несколькими способами, и каждое взаимодействие так или иначе влияет на ребенка. Например, мама хвалит своего 4-летнего ребенка за то, что он убрал игрушки, папа предупреждает сына, что его видеоигры заберут, если он продолжит оставлять свой велосипед на тротуаре, или родитель называет незнакомый предмет, например, грязный стеклянное окно в книжке с картинками. Эти повседневные события представляют собой вознаграждение за желаемое поведение, наказание за нежелательное действие и передачу знаний, имеющих кумулятивный эффект. Игнорирование ребенка, который плохо себя ведет, связано с асоциальным поведением, а проявление искреннего интереса к интересам и занятиям ребенка связано с большей отзывчивостью ребенка

Характеристики личности, заложенные в детстве, имеют тенденцию сохраняться и могут сохраняться с некоторыми модификациями, происходящими в процессе взросления. Сложности человеческого развития слишком сложны, чтобы прямо утверждать, что родительское влияние несет исключительную ответственность за формирование личности ребенка. Личность также формируется выбором и действиями ребенка, а также опытом, с которым он сталкивается, когда взрослеет.

Личность также формируется выбором и действиями ребенка, а также опытом, с которым он сталкивается, когда взрослеет.

Родительские ценности и модели поведения родителей оказывают большое влияние на эмоциональное состояние их детей, их саморазвитие и то, как они ведут себя в обществе и в значимых отношениях. Психолог развития Эрик Эриксон в своей теории психосоциального развития утверждает, что для подростка важно иметь свободу исследовать свои возможности и принимать самостоятельные обязательства для достижения своей уникальной личности. Эриксон добавляет, что принуждение ребенка к вступлению в отношения или выбору определенного карьерного пути помешает ребенку достичь идентичности.

Родители влияют на развитие личности своего ребенка, отмечает Университет Крейтона: http://everydaylife.globalpost.com/parental-influence-personality-5605.html

Культурная среда

Установлено, что окружающая среда может влиять на личность. Одним из общих факторов окружающей среды, который, как было показано, влияет на личность, является культура. Культура может определить, какие черты и поведение считаются важными, желательными или нежелательными. Культура также связана с гендерными ролями и тем, как они, в свою очередь, влияют на личность и идентичность. www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/personality

Культура может определить, какие черты и поведение считаются важными, желательными или нежелательными. Культура также связана с гендерными ролями и тем, как они, в свою очередь, влияют на личность и идентичность. www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/personality

Культурная среда ребенка также более непосредственно влияет на развитие личности, поощряя (т. е. социализируя) определенные виды поведения (Mendoza-Denton & Mischel, 2007; Mischel & Shoda, 1995). Например, многих детей в Китае воспитывают застенчивыми, тогда как многих детей в Замбии и Соединенных Штатах воспитывают улыбающимися и общительными (X. Chen, Rubin, & Sun, 1992; Hale-Benson, 1986; D. Y. F. Ho, 1986). , 1994; Хантсингер и Хосе, 2006).

Культурные нормы могут диктовать, какие черты считаются важными для личности. Исследователь Гордон Олпорт считал, что культура оказывает важное влияние на черты. и определил общие черты как признанные в культуре. Они могут варьироваться от культуры к культуре в зависимости от различных ценностей, потребностей и убеждений. Положительные и отрицательные черты могут определяться культурными ожиданиями: то, что считается положительной чертой в одной культуре, может считаться отрицательной в другой, что приводит к различным проявлениям личности.

Положительные и отрицательные черты могут определяться культурными ожиданиями: то, что считается положительной чертой в одной культуре, может считаться отрицательной в другой, что приводит к различным проявлениям личности.

Одним из хорошо задокументированных примеров того, как культура может влиять на личность, является различие между индивидуалистическими и коллективистскими обществами. Индивидуалистические культуры делают упор на личные достижения независимо от групповых целей, что приводит к сильному чувству конкуренции. Коллективистские культуры ставят семейные и групповые цели выше индивидуальных потребностей или желаний. Стереотипы «хорошего человека» в коллективистской культуре заслуживают доверия, честны и великодушны. Эта культура подчеркивает черты, полезные для людей, работающих в группах. «Хороший человек» в индивидуалистической культуре более напорист и силен, и обе эти характеристики помогают конкурировать.

Природа и воспитание взаимодействуют множеством способов, формируя личность детей (Bates & Pettit, 2007; N. A. Fox, Henderson, Rubin, Calkins, & Schmidt, 2001; Keogh, 2003). Например, дети с энергичным темпераментом и склонностью к приключениям будут искать более широкий спектр впечатлений, чем дети спокойные и сдержанные. У детей, которые от природы жизнерадостны и общительны, будет больше возможностей, чем у застенчивых детей, для изучения социальных навыков и установления полезных межличностных отношений. Когда темперамент детей противоречит культурным нормам или родительским ожиданиям, они склонны вызывать негативную реакцию у других и заставляют родителей использовать более контролирующий, авторитарный стиль воспитания (N. Eisenberg & Fabes, 19).94; Маккоби, 2007 г.; Скарр, 1993; Стайс и Баррера, 1995).