§. 4.2.3. Основные новообразования возраста

Центральным новообразованием раннего детства является новая форма организации сознания — «Я-действие». Благодаря речи ребенок выделяет себя из окружающего мира, осознает и выделяет свои собственные действия, отделяет их от действий взрослого. Возникает собственное действие — такое действие, к которому ребенок относится как к своему, им самим производимому. Это отчетливо обнаруживается в появлении личного местоимения «я», высказываний типа «Я сам». Феномен «Я сам» свидетельствует о выделении из единства «ребенок — взрослый» собственного «я». Ребенок становится субъектом им самим осознаваемых действий. «Возникновение личного действия и сознания «я сам», — писал Д.Б.Эльконин, — представляют собой новообразования раннего детства, на основе которых происходит изменение ранее сложившихся отношений со взрослыми и возникновение новых отношений. Ребенок переходит на новый этап своего развития» (цит. по (11)).

Важным новообразованием возраста,

лежащим на границе кризиса раннего

детства, является гордость за достижения

(М.

Новое видение себя состоит в том, что

ребенок впервые открывает действенную

проекцию своего «я», которое может быть

воплощено вовне, а его мерой могут

служить собственные достижения.

Поэтому каждый результат деятельности

становится для ребенка и утверждением

его «я». Подчиняя свою предметно-практическую

активность культурной традиции, главным

носителем которой является взрослый,

ребенок преобразует свое отношение

к нему — взрослый предстает как знаток

и ценитель детских достижений. Поэтому

ребенок начинает с особым пристрастием

воспринимать оценки, искать и требовать

у взрослого признания своих достижений

и тем самым утверждать себя (11).

Одобрение и похвала рождают у малыша чувства гордости и собственного достоинства. В свою очередь, признание окружающих преобразует его чувства, испытываемые при достижении результата: из радости и огорчения эти чувства превращаются в переживания успеха-неуспеха. Предметный мир для ребенка становится не только миром практического действия, миром познания, но и сферой самореализации, сферой, где он пробует свои силы, возможности и утверждает себя. Новизна складывающегося видения и связанная с этим обостренность чувств составляют неотъемлемые моменты кризиса раннего детства (11).

Ранний возраст сензитивен для развития

речи. Д.Б.Эльконин подчеркивал, что речь

здесь выступает не как функция, а как

особый предмет, которым ребенок овладевает

так же, как он овладевает другими

орудиями. Это средство развития

самостоятельной предметной деятельности.

Д.Б.Эльконин писал, что для периода

раннего детства характерно интеллектуальное

решение задач, т.е. такое решение, которое

основано на учитывании ребенком

соотношения элементов ситуации,

орудий (предметов) и достижения цели.

Показ взрослого вместе с речевым указанием, с одной стороны, и появлением предметных действий, с другой, ставят ребенка и взрослого в ситуацию общения. Ребенок начинает обращаться ко взрослому с разными просьбами. Расширяются функции общения, что и ведет к обогащению речи ребенка. Часто на этой стадии бывают задержки речи. Но спустя некоторое время ребенок вдруг начинает говорить, делая громадный скачок в развитии речи. Можно предположить, что в подобные периоды «застоя» речь развивается потенциально (14).

В раннем детстве развитие речи идет по

двум линиям: совершенствуется

понимание речи взрослых и формируется

собственная активная речь ребенка.

Умение относить слова к обозначаемым ими предметам и Действиям приходит к ребенку далеко не сразу. Сначала понимается ситуация, а не конкретный предмет или действие (8). Далее пассивная речь начинает бурно развиваться и в развитии опережает активную речь. Запас пассивной речи влияет на обогащение активного словаря. Сначала ребенок понимает слова-указания, затем он начинает понимать слова-названия, позднее наступает понимание инструкций и поручений, наконец, понимание рассказов, т.е. понимание контекстной речи (9).

Процесс развития пассивной речи подробно

описан В.С.Мухиной (8). По ее мнению, в

общении со взрослым ребенок правильно

реагирует на его слова, если эти слова

многократно повторяются в сочетании

с определенными жестами. Например,

взрослый говорит ребенку: «Дай ручку»

— и сам делает соответствующий жест.

Ребенок очень быстро научается

ответному действию. При этом он реагирует

не только на слова, а на всю ситуацию в

целом. Позднее значение ситуации

преодолевается, ребенок начинает

понимать слова вне зависимости от того,

кто их произносит и какими жестами

они сопровождаются.

Лишь на третьем году речевые указания взрослых начинают по-настоящему регулировать поведение ребенка в разных условиях, вызывать и прекращать его действия, оказывать не только непосредственное, но и отсроченное влияние. Понимание речи взрослых в этот период качественно изменяется. Ребенок не только понимает отдельные слова, но становится способен выполнять предметные действия по инструкции взрослого. Он начинает с интересом слушать любые разговоры взрослых, стремясь понять, о чем они говорят. В это время дети активно слушают сказки, рассказы, стихи,- и не только детские, но и труднодоступные по смыслу.

Слушание и понимание сообщений, выходящих

за пределы непосредственной ситуации

общения, является для ребенка важным

приобретением. Оно дает возможность

использовать речь как основное

средство познания действительности.

Учитывая это, воспитатель должен

направленно руководить развитием

способности ребенка слушать и понимать

речь, не относящуюся к конкретной

ситуации (8).

Развитие активной речи ребенка до

полутора лет происходит медленно. В

этот период он усваивает от 30-40 до 100

слов и употребляет их очень редко (8).

Первая речь ребенка автономна, ситуативна,

понятна только взрослым, эмоционально

окрашена, она состоит из отрывков слов

и имеет характер указательных жестов.

После полутора лет ребенок делает первое

«языковое» открытие. Он открывает, что

каждый Предмет имеет свое название. С

этого момента ребенок обнаруживает

ярко выраженную инициативу в развитии

словаря. Появляются вопросы: «Что это?»,

«Кто это?» (9). С этого момента он

обнаруживает инициативу в овладении

словарем. Он начинает не только постоянно

требовать названия предметов, но и

делает попытки произносить слова,

обозначающие эти предметы. Вначале

у него не хватает речевых возможностей,

он тянется, кряхтит. Но вскоре вопрос:

«Это что?» становится постоянным

требованием, обращенным к взрослому.

Темп развития речи сразу же возрастает.

К концу второго года ребенок употребляет

до 300, а к концу третьего года — от 500

до 1500 слов (8).

Наряду с расширением словаря и уточнением произношения слов в раннем детстве происходит усвоение грамматического строя родного языка. Вначале — примерно до одного года десяти месяцев — дети ограничиваются предложениями, состоящими из одного, позднее двух слов, не изменяющихся по родам и падежам. Причем каждое такое слово-предложение может иметь несколько разных значений. Когда малыш произносит «мама», это может значить и «мама, возьми меня на руки», и «мама, я хочу гулять», и многое другое. Позже речь ребенка начинает приобретать связный характер и выражать простейшие отношения между предметами. Овладевая в ходе предметной деятельности способами употребления предметов, дети начинают и в речевом общении улавливать и употреблять грамматические формы, при помощи которых эти способы можно обозначить. Так, усвоив употребление выражений «забил молотком», «взял совочком», ребенок улавливает, что окончание

д. Под

влиянием взрослых такие неправомерные

переносы исчезают. К трем годам

ребенок овладевает употреблением многих

падежных окончаний (8).

д. Под

влиянием взрослых такие неправомерные

переносы исчезают. К трем годам

ребенок овладевает употреблением многих

падежных окончаний (8).Сосредоточение на том, как взрослые произносят слова, и усвоение грамматических форм родного языка развивает у ребенка чутье языка. К концу раннего возраста дети довольно хорошо согласовывают слова в предложении. Часто они сами, играя, пробуют подбирать слова с определенным оттенком значения (8).

Ранний возраст — это начало сензитивного

периода для развития предметного

восприятия (с двух лет). Л.С.Выготский

говорил о раннем возрасте как о возрасте

интенсивного развития восприятия. Как

показано в ряде исследований, точность

восприятия велика, но само восприятие

своеобразно. Оно, во-первых, фиксирует

какое-то одно качество объекта, и в

последующем ребенок ориентируется на

это качество при узнавании объекта.

Во-вторых, восприятие ребенка раннего

возраста аффективно окрашено й тесно

связано с практическим действием

(9).

Зрительные действия, при помощи которых ребенок воспринимает предметы, сложились в процессе хватания и манипулирования. Эти действия прежде всего направлены на такие свойства предметов, как форма и величина. Цвет в этот период не имеет для узнавания предметов вообще никакого значения.

Для того чтобы восприятие предметов стало более полным и всесторонним, у ребенка должны сложиться новые действия восприятия. Такие действия складываются в связи с овладением предметной деятельностью, особенно соотносящими и орудийными действиями. Когда ребенок учится выполнять соотносящее действие, он подбирает и соединяет предметы или их части в соответствии с формой, величиной, цветом, придает им определенное взаимное положение в пространстве. От соотнесения, сравнения свойств предметов при помощи внешних ориентировочных действий ребенок переходит к зрительному их соотнесению (8).

Овладение новыми действиями восприятия

обнаруживается в том, что ребенок,

выполняя предметные действия, переходит

к зрительной ориентировке. Он подбирает

нужные предметы и их части на глаз и

выполняет действие сразу правильно,

без предварительного примеривания. В

связи с этим для ребенка двух с половиной

— трех лет становится доступным

зрительный выбор по образцу, когда из

двух предметов, различающихся по

форме, величине или цвету, он может по

просьбе взрослого подобрать точно такой

же предмет, как третий, которые дан в

качестве образца. Причем сначала дети

начинают выполнять выбор по форме, потом

— по величине, потом — по цвету. Это

значит, что новые действия восприятия

формируются раньше для тех свойств, от

которых зависит возможность выполнения

практических действий с предметами, а

затем уже переносятся и на другие

свойства. Зрительный выбор по образцу

— гораздо более сложная задача, чем

простое узнавание знакомого предмета.

Здесь ребенок уже понимает, что

существует много предметов, имеющих

одинаковые свойства (8). Если ребенок,

вступивший в пору раннего детства, при

сравнении предметов любой из них

использует в качестве образца, то позднее

— на третьем году жизни — некоторые хорошо

знакомые ему предметы становятся

постоянными образцами, с которыми он

сравнивает свойства любых других

предметов.

Он подбирает

нужные предметы и их части на глаз и

выполняет действие сразу правильно,

без предварительного примеривания. В

связи с этим для ребенка двух с половиной

— трех лет становится доступным

зрительный выбор по образцу, когда из

двух предметов, различающихся по

форме, величине или цвету, он может по

просьбе взрослого подобрать точно такой

же предмет, как третий, которые дан в

качестве образца. Причем сначала дети

начинают выполнять выбор по форме, потом

— по величине, потом — по цвету. Это

значит, что новые действия восприятия

формируются раньше для тех свойств, от

которых зависит возможность выполнения

практических действий с предметами, а

затем уже переносятся и на другие

свойства. Зрительный выбор по образцу

— гораздо более сложная задача, чем

простое узнавание знакомого предмета.

Здесь ребенок уже понимает, что

существует много предметов, имеющих

одинаковые свойства (8). Если ребенок,

вступивший в пору раннего детства, при

сравнении предметов любой из них

использует в качестве образца, то позднее

— на третьем году жизни — некоторые хорошо

знакомые ему предметы становятся

постоянными образцами, с которыми он

сравнивает свойства любых других

предметов. Такими образцами могут

служить не только реальные предметы,

но и представления о них, сложившиеся

у ребенка и закрепившиеся в его памяти.

Так, определяя предметы треугольной

формы, он говорит: «как домик», «как

крыша»; определяя круглые предметы —

«как мячик»; овальные — «как огурчик»,

«как яичко». О предметах красного цвета

он говорит: «как вишенка», зеленого —

«как травка».

Такими образцами могут

служить не только реальные предметы,

но и представления о них, сложившиеся

у ребенка и закрепившиеся в его памяти.

Так, определяя предметы треугольной

формы, он говорит: «как домик», «как

крыша»; определяя круглые предметы —

«как мячик»; овальные — «как огурчик»,

«как яичко». О предметах красного цвета

он говорит: «как вишенка», зеленого —

«как травка».

Восприятие ребенка на всем протяжении раннего возраста тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Ребенок может достаточно точно определить форму, величину, цвет предметов, их положение в пространстве в тех случаях, когда это необходимо для выполнения того или другого доступного ему действия (8).

Знакомясь со свойствами разнообразных

предметов — различными формами,

цветами, отношениями величин,

пространственными отношениями, —

ребенок накапливает запас представлений

об этих свойствах, что очень важно для

его дальнейшего умственного развития.

Накопление представлений о свойствах

предметов зависит от того, в какой мере

ребенок в своих предметных действиях

овладевает зрительной ориентировкой,

выполняя действия восприятия (8).

Л.С.Выготский рассматривал восприятие

как ведущую функцию в раннем возрасте.

«…Восприятие до трехлетнего возраста

играет доминирующую, центральную роль.

Можно сказать, что все сознание

ребенка этого возраста имеется лишь

постольку, поскольку оно определяется

деятельностью восприятия. Всякий знающий

детей этого возраста согласится, что

ребенок вспоминает большей частью в

форме узнавания, т.е. в форме восприятия,

к которому присоединяется акт памяти.

Ребенок воспринимает вещь как знакомую

и очень редко вспоминает то, что

отсутствует перед его глазами, или повод

к чему отсутствует; он может быть

внимателен только к тому, что находится

в поле его восприятия. Точно так же

мышление ребенка до трех лет носит

преимущественно непосредственный

характер. Ребенок разбирается и

устанавливает мыслительные связи

между наглядно воспринимаемыми

элементами. Можно было бы показать, что

все функции этого возраста идут вокруг

восприятия, через восприятие, с помощью

восприятия. Это ставит восприятие в

благоприятные условия развития в данном

возрасте. Восприятие как будто бы

обслуживается всеми сторонами деятельности

ребенка и поэтому ни одна функция не

переживает такого пышного расцвета в

раннем возрасте, как функция восприятия»

(цит. по (8)).

Это ставит восприятие в

благоприятные условия развития в данном

возрасте. Восприятие как будто бы

обслуживается всеми сторонами деятельности

ребенка и поэтому ни одна функция не

переживает такого пышного расцвета в

раннем возрасте, как функция восприятия»

(цит. по (8)).

Происходит усвоение двигательных

навыков. Двигательные навыки,

которыми овладевают дети, — это, как

правило, повседневные действия, такие

как завязывание шнурков, пользование

ножницами или выполнение различных

прыжков. Овладение этими навыками

позволяет ребенку непринужденно

передвигаться, самому о себе заботиться

и проявлять свои творческие наклонности.

Некоторые дети пытаются освоить

более сложные навыки, такие как выполнение

гимнастических упражнений, игра на

рояле или даже верховая езда. В то

время как специалисты продолжают спорить

по поводу того, стоит или нет интенсивно

обучать чему-то ребенка с ранних лет,

психологи давно определили ряд

существенных условий моторного

научения. Это готовность, активность,

внимание и обратная связь.

Это готовность, активность,

внимание и обратная связь.

Формирование любого нового навыка

требует, чтобы ребенок находился в

состоянии готовности. Для того чтобы

извлечь пользу из упражнения, ребенок

должен достичь определенной степени

развития (обусловленной в значительной

степени процессами созревания) и обладать

рядом предварительных знаний и

умений. Задача родителей и воспитателей

состоит в том, чтобы определить, когда

ребенок достигает этого состояния

готовности. Психологи выяснили, что

если начать обучать ребенка новым

действиям в момент его наивысшей

готовности, он освоит их быстро — с

минимумом упражнений и без особого

напряжения. В состоянии наивысшей

готовности дети хотят учиться, получают

удовольствие от занятий и бурно

радуются своим успехам. Поведение детей

является лучшим индикатором того,

достигли ли они состояния готовности;

они сами начинают подражать каким-то

действиям. Готовность к тому же становится

важным фактором в том возрасте, когда

ребенок должен приступить к выполнению

задач формального обучения, например

научиться писать.

Активность также необходима для моторного

развития. Дети не научатся забираться

по лестнице, если не будут пытаться

это делать. Они не научатся бросать мяч,

если не будут в этом практиковаться.

Если ребенок живет в стесненных условиях,

развитие его двигательных навыков будет

проходить с отставанием. У детей,

которым не удается проявить сполна свою

активность с целью научиться чему-то

(из-за того, что им недостает игрушек,

мест, которые они могли бы исследовать,

или людей, которым они могли бы подражать),

возможны трудности в развитии двигательных

навыков. С другой стороны, у детей,

окружение которых активно влияет на

ребенка и отличается разнообразием,

есть необходимая стимуляция, чтобы

задавать темп собственного учения. Они

копируют выполнение каких-то действий,

часто повторяя их по многу раз, например

переливают раз за разом воду из одного

сосуда в другой, усваивая понятия

«полный» и «пустой», «быстро» и «медленно».

Такой самостоятельно выбираемый и

регулируемый режим учения часто более

эффективен, чем программируемый взрослыми

цикл занятий (5).

Развитие внимания. Моторное научение осуществляется более эффективно благодаря вниманию. Для того чтобы ребенок обратил на что-то внимание, требуется определенный уровень бодрствования и вовлеченности в ситуацию. Существуют различные способы побуждения внимания. Маленьким детям нельзя просто сказать, что им нужно сделать и как это сделать. 2-3-летние дети успешней овладевают физическими навыками, если их действия кто-то направляет. Известно, что для того чтобы научить детей системе гимнастических движений, следует прибегнуть к специальным упражнениям и играм. Эта методика показала, что детям в возрасте от 3 до 5 лет удается лучше концентрировать свое внимание в том случае, если они активно повторяют чьи-то действия. Когда детям исполняется 6-7 лет, они уже могут уделять внимание словесным инструкциям и способны довольно точно их выполнять, по крайней мере, в тех случаях, когда принимают участие в знакрмой им деятельности (5).

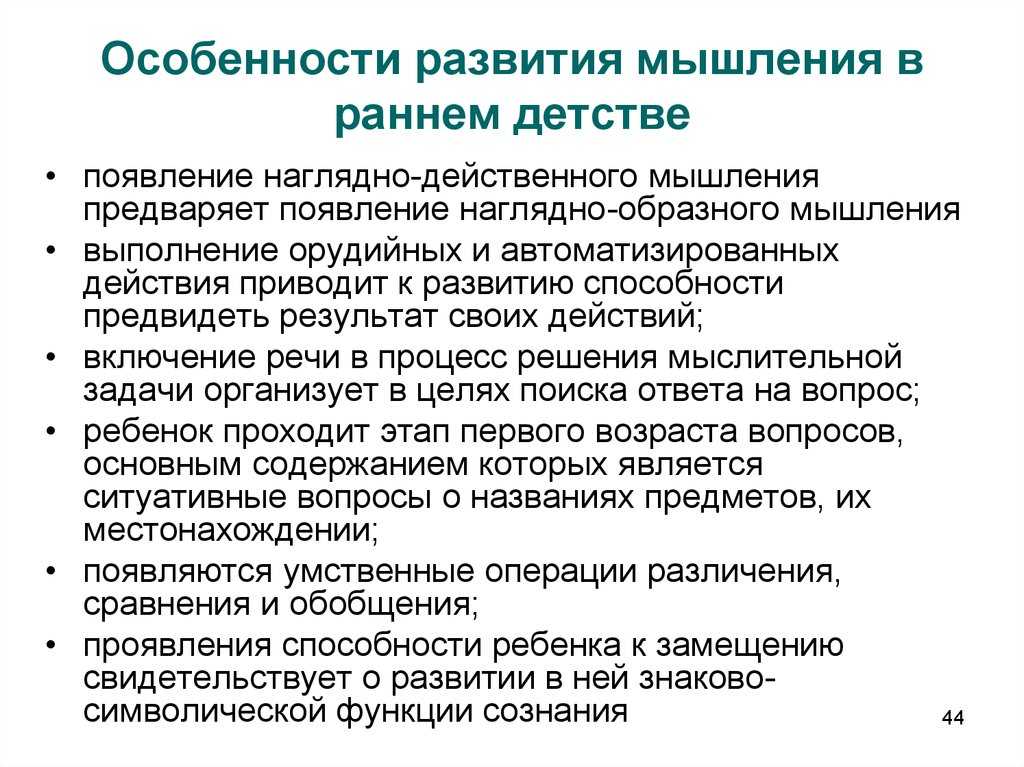

Под влиянием предметной деятельности

и восприятия происходит развитие

мышления в раннем возрасте. Решающую

роль в этом процессе играет предметная

деятельность. Обучаясь выполнять

эти действия, ребенок начинает

ориентироваться на связь между предметами,

в частности на связь орудия с предметом,

и в дальнейшем переходит к установлению

таких связей в новых условиях, при

решении новых задач.

Решающую

роль в этом процессе играет предметная

деятельность. Обучаясь выполнять

эти действия, ребенок начинает

ориентироваться на связь между предметами,

в частности на связь орудия с предметом,

и в дальнейшем переходит к установлению

таких связей в новых условиях, при

решении новых задач.

Переход от использования готовых связей или связей, показанных взрослыми, к их установлению — важная ступень в развитии детского мышления. На первых порах установление новых связей происходит путем практических проб и различных ориентировочных действий. Мышление ребенка, осуществляемое при помощи внешних ориентировочных действий, носит название наглядно-действенного. Дети используют наглядно-действенное мышление для исследования самых разнообразных связей, обнаруживаемых в окружающем мире (8).

Согласно Л.С.Выготскому, в интеллектуальном

решении очень рано начинает играть роль

речь. Она меняет характер всей

интеллектуальной активности. Речь сразу

же освобождает ребенка от многих

зависимостей, и прежде всего исчезает

зависимость от поля восприятия. Согласно

А. Н. Леонтьеву, центральное значение

имеет обобщение ребенком решения

ряда сходных задач, что приводит к

выделению приема (9).

Согласно

А. Н. Леонтьеву, центральное значение

имеет обобщение ребенком решения

ряда сходных задач, что приводит к

выделению приема (9).

На основе развития обобщений уже в пределах раннего детства у ребенка возникают действия, выполняемые в уме, мысленные действия, когда ребенок действует не с реальными предметами, а с образами, представлениями о предметах и способах их употребления. Мышление ребенка, в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами, называется наглядно-образным. В раннем детстве ребенок овладевает умением решать наглядно-образным путем только ограниченный круг простейших задач. Задачи более сложные им либо не решаются вовсе, либо решаются в наглядно-действенном плане.

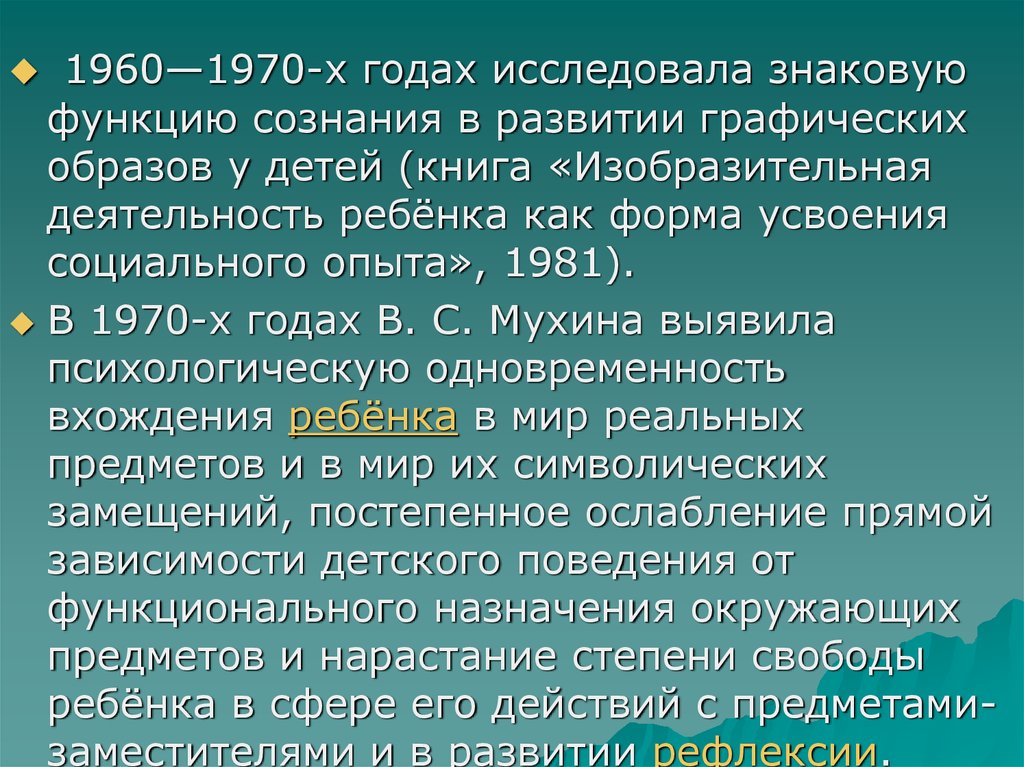

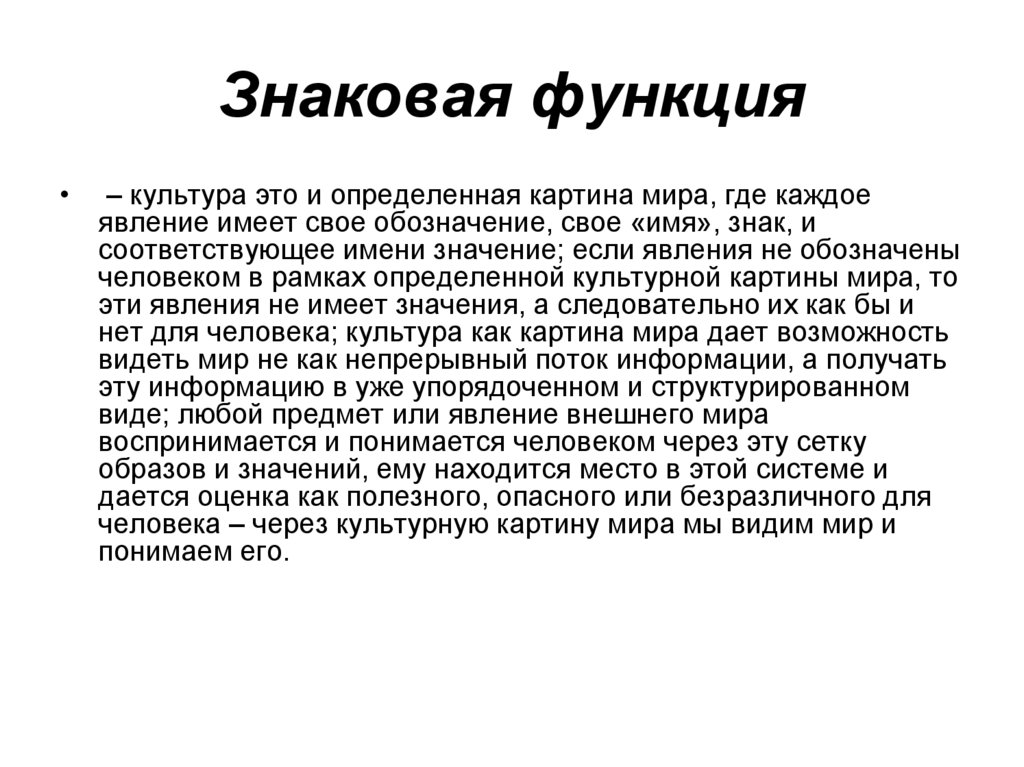

На третьем году в умственном развитии

ребенка происходит важный сдвиг,

имеющий огромное значение для последующего

овладения более сложными формами

мышления и новыми видами деятельности,

— начинает формироваться знаковая

(или символическая) функция сознания. Знаковая функция состоит в возможности

использовать один объект в качестве

заместителя другого. При этом вместо

действий с предметами выполняются

действия с их заместителями, результат

же относится к самим предметам (8).

Знаковая функция состоит в возможности

использовать один объект в качестве

заместителя другого. При этом вместо

действий с предметами выполняются

действия с их заместителями, результат

же относится к самим предметам (8).

Знаковая функция развивается первоначально в связи с практической деятельностью и лишь потом переносится на употребление слов, дает ребенку возможность думать словами. Предпосылкой возникновения знаковой функции служит овладение предметными действиями и последующее отделение действия от предмета. Когда действие начинает выполняться без предмета или с предметом, который ему не соответствует, оно теряет свое практическое значение и превращается в изображение, обозначение реального действия. Если ребенок пьет из кубика, то это уже не питье, а обозначение питья.

Знаковая функция не открывается, а

усваивается ребенком. И образцы

замещений, и образцы игровых переименований

предметов дает взрослый. Но усвоение

происходит только в случае, если оно

подготовлено развитием собственной

деятельности ребенка (которая, конечно,

тоже направляется взрослыми). Зарождение

знаковой функции проявляется одновременно

в развитии памяти и воображения.

Зарождение

знаковой функции проявляется одновременно

в развитии памяти и воображения.

Память, например, в этом возрасте носит непроизвольный характер. Хотя в этот период появляется воспоминание, и более того — латентный период воспоминания увеличивается, но ребенок не сам вспоминает, а «ему вспоминается». Память еще не действует как отдельный процесс. При этом память в раннем возрасте принимает участие в развитии всех видов познания. Представления о действиях, свойствах предметов, их назначении и т. п., возникающие в результате практических действий ребенка, его восприятия, мышления и воображения, закрепляются в памяти и только поэтому могут служить средствами дальнейшего познания (8).

Развивается воображение. Начав устанавливать связь между заменителем и обозначаемым предметом, ребенок впервые приобретает возможность представлять себе то, о чем ему рассказывает взрослый, или то, что изображено на рисунке.

Воображение в раннем возрасте прежде

всего работает на воссоздание того, что

предлагается в словесном описании или

в рисунке. Интересно, что Н.Н.Палагина

считает именно второй год жизни

сензитивным для развития воображения,

когда ребенок начинает понимать мнимое

действие: «будто бы».

Интересно, что Н.Н.Палагина

считает именно второй год жизни

сензитивным для развития воображения,

когда ребенок начинает понимать мнимое

действие: «будто бы».

В совместной деятельности со взрослым

в раннем возрасте активно развивается

личность ребенка. Происходит переход

ребенка от существа, уже ставшего

субъектом (т.е. сделавшего первый шаг

на пути формирования личности), к

существу, осознающему себя как

субъекта, иначе говоря, к возникновению

того системного новообразования, которое

принято связывать с появлением слова

«я» (1). В этот период познавательная

деятельность ребенка обращается не

только на внешний мир, но и на самого

себя. Процесс самопознания начинается

с самого себя как субъекта действия, но

в раннем детстве самопознание является

для ребенка познанием как бы внешнего

ему самому «предмета». Обобщенное знание

о себе складывается благодаря речи (1).

При этом ребенок сначала познает

себя как некоторый внешний предмет, а

когда приходит к целостному представлению

о себе, начинает, следуя за взрослыми,

называть себя, как и другие предметы,

своим именем. Лишь к концу второго года

жизни он полностью заменяет собственное

имя местоимением «я» (1). Л.И.Божович

писала, что в так называемую «систему

я» входят и рациональные, и аффективные

компоненты, и прежде всего отношение

к самому себе. Таким образом, процесс

самопознания, завершающийся понятием

«я», осуществляется на основе не

только интеллектуальных, но и аффективных

обобщений. Более того, некоторые

факты свидетельствуют о том, что

аффективное выделение себя («аффективное

самосознание», если можно так

выразиться) возникает даже раньше, чем

рациональное (1).

Лишь к концу второго года

жизни он полностью заменяет собственное

имя местоимением «я» (1). Л.И.Божович

писала, что в так называемую «систему

я» входят и рациональные, и аффективные

компоненты, и прежде всего отношение

к самому себе. Таким образом, процесс

самопознания, завершающийся понятием

«я», осуществляется на основе не

только интеллектуальных, но и аффективных

обобщений. Более того, некоторые

факты свидетельствуют о том, что

аффективное выделение себя («аффективное

самосознание», если можно так

выразиться) возникает даже раньше, чем

рациональное (1).

Итак, центральным личностным

новообразованием, возникающим к

концу раннего детства, является «система

я» и рождаемая этим новообразованием

потребность действовать самому; как

известно, она выражается в постоянном

и настойчивом требовании ребенка —

«Я сам». Сила этой потребности

настолько велика, что она способна

подчинить себе многие другие, также

достаточно сильные, потребности ребенка.

Потребность в реализации и утверждении

своего «я» в этот период развития

является доминирующей (1). Это становиться

характерным проявлением кризиса трех

лет.

Это становиться

характерным проявлением кризиса трех

лет.

Формирование знаково-символической функции сознания в дошкольном возрасте

Содержание

Ведение……………………………………………………………

Глава 1. Формирование

знаково-символической функции сознания

в дошкольном возрасте…………………………………………………………

1.1. Характеристика знаковой функции сознания………………………………5

1.2. Особенности формирования знаково-символической функции сознания у детей дошкольного возраста……………………………………………………12

Глава 2. Цели, задачи исследования знаково-символической функции сознания у детей дошкольного возраста……………………………………….18

2.1. Методики, способствующие

формированию и развитию знаково-символических

умений у детей дошкольного возраста………………………. 18

18

Заключение……………………………………………………

Литература……………………………………………………

Введение

Дошкольный

возраст (с 3 до 7 лет) является прямым продолжением

раннего возраста в плане общей сензитивности, осуществляемой

неудержимостью онтогенетического потенциала

к развитию. Это период овладения социальным

пространством человеческих отношений

через общение с близкими взрослыми, а

также через игровые и реальные отношения

со сверстниками.

Дошкольный возраст приносит ребенку

новые принципиальные достижения.

В дошкольном возрасте ребенок, осваивая

мир постоянных вещей, овладевая употреблением

все большего числа предметов по их функциональному

назначению и испытывая ценностное отношение

к окружающему предметному миру, с изумлением

открывает для себя некоторую относительность

постоянства вещей. При этом он уясняет

для себя создаваемую человеческой культурой двойственную

природу рукотворного мира: постоянство

функционального назначения вещи и относительность

этого постоянства [11].В перипетиях отношений

со взрослыми и сверстниками ребенок

постепенно обучается тонкой рефлексии

на другого человека. В этот период

через отношение со взрослым интенсивно

развивается способность к идентификации

с людьми, а также со сказочными и воображаемыми

персонажами, с природными объектами,

игрушками, изображениями и т.п.

При этом он уясняет

для себя создаваемую человеческой культурой двойственную

природу рукотворного мира: постоянство

функционального назначения вещи и относительность

этого постоянства [11].В перипетиях отношений

со взрослыми и сверстниками ребенок

постепенно обучается тонкой рефлексии

на другого человека. В этот период

через отношение со взрослым интенсивно

развивается способность к идентификации

с людьми, а также со сказочными и воображаемыми

персонажами, с природными объектами,

игрушками, изображениями и т.п.

Одновременно

ребенок открывает для себя

позитивную и негативную силы

и обособления, которым ему предстоит овладеть

в более позднем возрасте.

Испытывая потребность в любви и одобрении,

осознавая эту потребность и зависимость

от нее, ребенок учится принятым позитивным

формам общения, уместным во взаимоотношениях

с окружающими людьми. Он продвигается

в развитии речевого общения и общения

посредством выразительных движений,

действий, отражающих эмоциональное расположение

и готовность строить позитивные отношения

[12].

В этот

период продолжают бурно развиваться

речь, способность к замещению, к

символическим действиям и использованию

знаков, наглядно-действенное и наглядно-образное

мышление, воображение и память.

Развитие речи как знаковой формы деятельности

не может быть понято вне соотношения

с развитием других знаковых форм. В игре

ребенок открывает знаковый смысл предмета-заместителя,

а в рисовании — знаковый смысл графических

построений. Одновременное называние

одним словом-наименованием отсутствующего

предмета и его заместителя или предмета

и графического построения насыщает значение

слова знаковым смыслом. Знаковый смысл

постигается в предметной деятельности

(ребенок постепенно овладевает функциональным

назначением предметов), слово, оставаясь

одним и тем же в своем наименовании, меняет

свое психологическое содержание. Слово

выступает как своеобразный знак, используемый

для хранения и передачи некоторой идеальной

информации о том, что лежит за пределами

словесного обозначения [11].

Таким

образом, на этапе развития знаковой функции

в дошкольном возрасте ребенок интенсивно

продвигается в пространство знаковых

замещений объективных природных и собственно

человеческих реалий. Знаковая функция

речи — ключ для вхождения в мир человеческого

социально-психологического пространства,

средство для понимания людьми друг друга.

Через овладение знаками ребенок начинает

соответствовать уровню знакового развития

цивилизации, становится современником

своего века.

Объект исследования – знаково-символическая функция сознания.

Предмет исследования – развитие знаково-символической функции сознания у детей дошкольного возраста.

Целью данной курсовой работы является выявление особенностей формирования и развития знаково-символической функции сознания у детей дошкольного возраста. Поставленная цель определяется следующими задачами:

1. Теоретическое

обоснование проблемы исследования.

Теоретическое

обоснование проблемы исследования.

2. Выявление особенностей развития знаково-символической функции сознания у дошкольников.

3. Подбор экспериментальных методик для изучения знаково-символической функции сознания в дошкольном возрасте.

Изучение будет проходить по аналитико-синтетическому методу (анализ литературы по проблемам исследования).

Структура работы: курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы (14 источников) и приложения.

Глава 1

Формирование знаково-символической функции сознания в дошкольном возрасте

1.1. Характеристика знаковой функции сознания

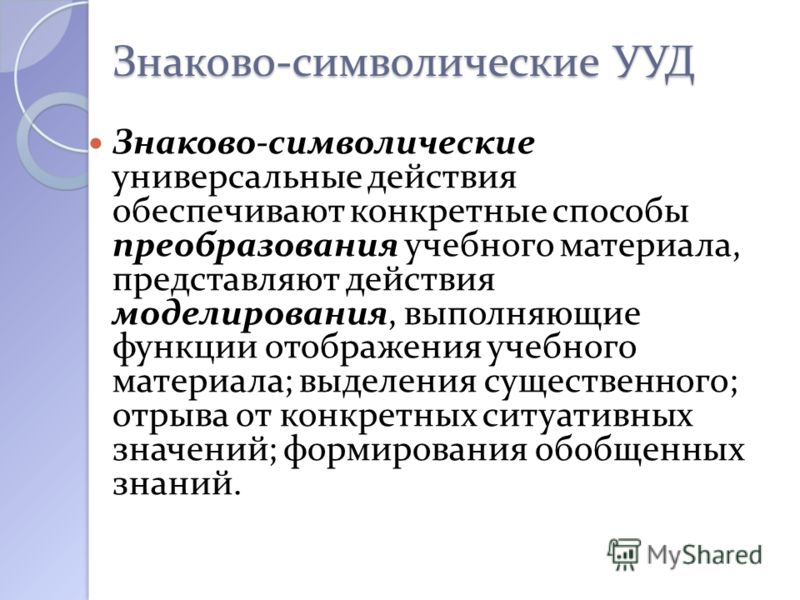

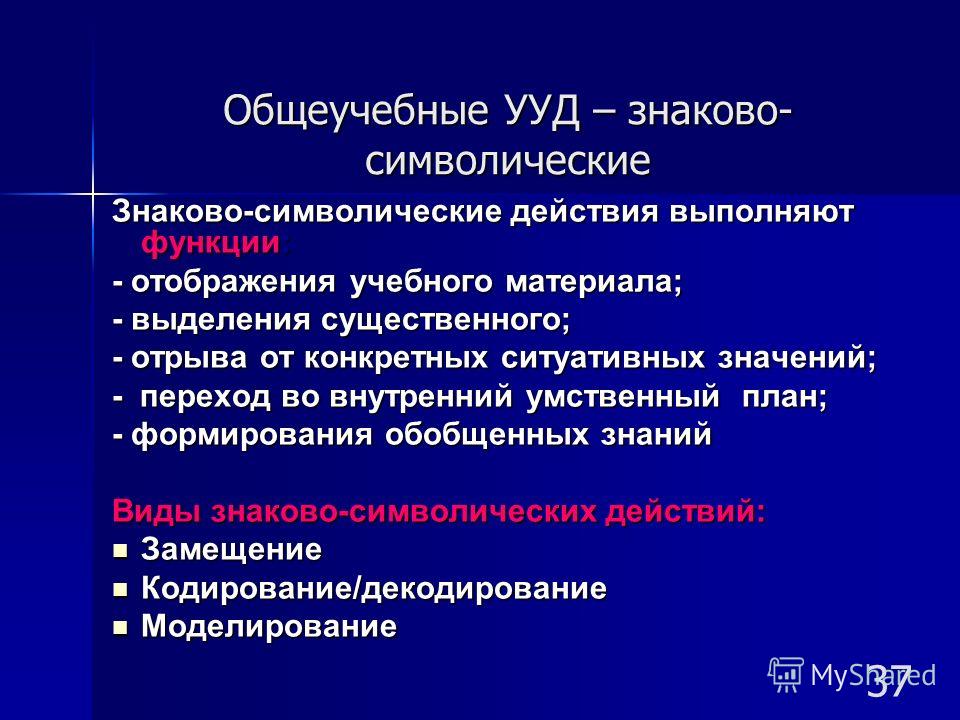

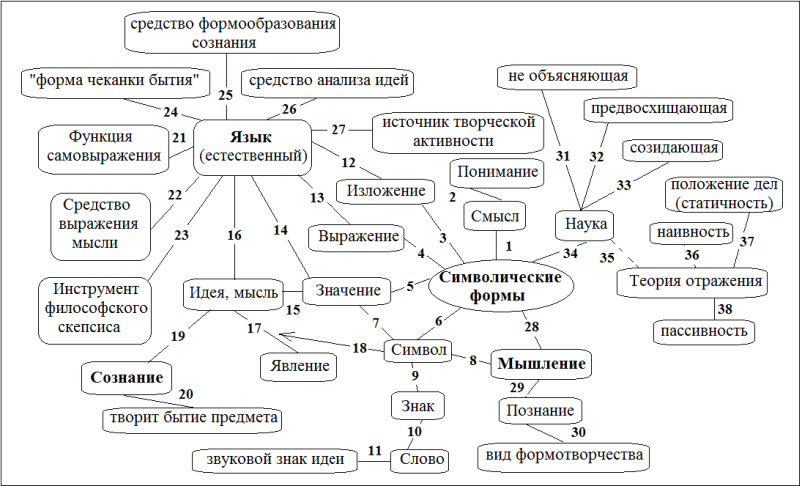

Знаково-символическая

функция сознания – замещение

одних предметов другими и

их изображениями, использование речевых,

математических и других знаков. Способствует

овладению логическими формами

мышления, появлению и расширению возможности

дополнять и замещать реальные вещи, ситуации,

события воображаемыми, составлять из

материала накопленных представлений

новые образы[11].

Знаковая

функция развивается

Знаковая функция не открывается, а усваивается ребенком. И образцы замещений, и образцы игровых переименований предметов дает взрослый. Но усвоение происходит только в том случае, если оно подготовлено развитием собственной деятельности ребенка (которая тоже направляется взрослым).

В период

зарождения знаковой функции дети склонны,

пользуясь малейшим намеком, усматривать

изображения, точнее, обозначения знакомых

предметов буквально во всем. Знаковая

функция, даже в ее простейших формах,

начинает влиять на мышление ребенка.

Вместе с представлениями о реальных действиях

с реальными вещами он начинает использовать

в наглядно-образном мышлении и образы,

обозначающие эти действия и вещи, выделяющие

в них именно те стороны, которые важны

для решения конкретной задачи [6,11].

Знаковая

функция, даже в ее простейших формах,

начинает влиять на мышление ребенка.

Вместе с представлениями о реальных действиях

с реальными вещами он начинает использовать

в наглядно-образном мышлении и образы,

обозначающие эти действия и вещи, выделяющие

в них именно те стороны, которые важны

для решения конкретной задачи [6,11].

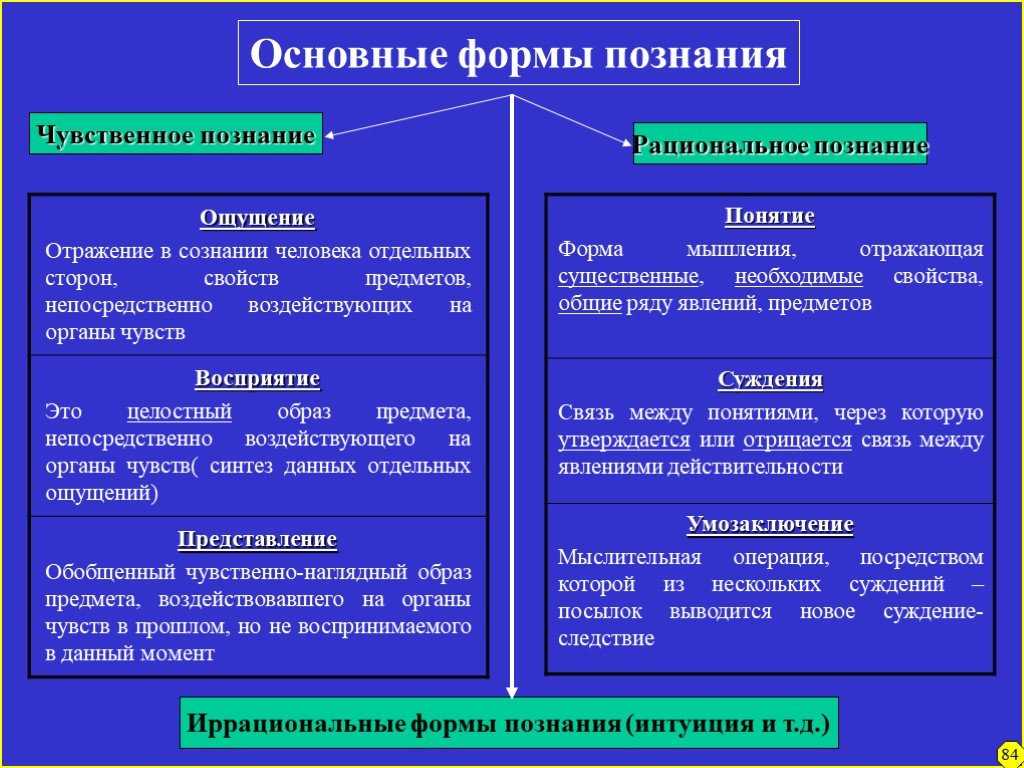

Психологи и лингвисты выделяют несколько взаимосвязанных направлений овладения субъектом умениями использовать знаково-символические средства в онтогенезе:

1.От формирования индикативных (указание на предметы) и номинативных (называние предметов, их обозначение) функций к функциям сигнификативным (замещение предметов).

Сначала

у ребенка появляются первые жесты

направленности и указания, а также

ориентировка на определенные признаки

событий и ситуаций («индексы»), когда

ребенок по внешним признакам одних предметов

и явлений устанавливает наличие других

предметов или явлений. Например: указательный

жест другого человека, служащий ориентиром

для познавательной активности ребенка;

испачканные вареньем губы, по которым

ребенок может установить, что именно

ел другой человек, и т. п. Далее появляются

действия замещения одних предметов другими:

например, палочка вместо лошадки в игровой

деятельности.

Например: указательный

жест другого человека, служащий ориентиром

для познавательной активности ребенка;

испачканные вареньем губы, по которым

ребенок может установить, что именно

ел другой человек, и т. п. Далее появляются

действия замещения одних предметов другими:

например, палочка вместо лошадки в игровой

деятельности.

Параллельно ребенок овладевает речевой деятельностью – умениями использовать знаки языка для достижения разнообразных коммуникативных и познавательных результатов. На этой основе постепенно формируются функции развернутой коммуникации, организации интеллектуальной деятельности и функции произвольной регуляции поведения и деятельности.

Благодаря

этому ребенок приобретает

2. От

умений использовать малое число

знаковых элементов в замещаемой ситуации

(слова-предложения в раннем детстве) к

постоянно увеличивающемуся их количеству.

От

умений использовать малое число

знаковых элементов в замещаемой ситуации

(слова-предложения в раннем детстве) к

постоянно увеличивающемуся их количеству.

3. От

использования знаков по

4. От

последовательного,

5. От

первоначального использования речи как

средства регуляции своего поведения

в процессе подчинения речевым указаниям

взрослого к последующему овладению умением

регулировать поведения других людей

с помощью активных речевых указаний. К последующему овладению речью как средством

самоорганизации и саморегуляции: ребенок

формулирует речевые указания для себя

и сам им подчиняется [4,5,11,12].

К последующему овладению речью как средством

самоорганизации и саморегуляции: ребенок

формулирует речевые указания для себя

и сам им подчиняется [4,5,11,12].

Стадии стихийного освоения дошкольниками речевых, игровых и изобразительных знаково-символических действий (Глотова Г.А.):

1. Под влиянием взаимодействия со взрослыми у детей происходит связывание звуков, действий, каракулей с какими-либо объектами (предметами, явлениями, ситуациями). Появляется способность с использованием знаков указывать на данные объекты, а позднее и замещать их.

В развитии речи (от 9месяцев до 1,5 лет) – слова обозначают целые ситуации.

В развитии игры (с 1 года до 2 лет) – перенос освоенных действий с одних предметов на другие, однократные действия с предметами-заместителями.

В

развитии рисования (с 2 до 3 лет) – появлений

каракулей, которые называются ребенком,

но не имеют никакого сходства с обозначением.

2. На

смену изолированным

В развитии речи (от 1,5 до 2 лет) – переход к многословным предложениям при отсутствии четкой синтаксической согласованности.

В развитии игры (от 2 до 3 лет) – соединение одноактных действий в цепочки без их четкой логической сюжетной связности и взаимной подчиненности [10,12,13].

В развитии рисования (от 3 до 4 лет) – от изображений отдельных изолированных частей предметов к построению сюжетов без соблюдения пропорций и перспектив. Часто наблюдается «прозрачность рисунка» — изображение невидимых частей предметов.

3. Уточнение

и корректировка используемых семиотических

систем, их согласование с задаваемыми

взрослыми образцами и эталонами, а также

осознание некоторых семиотических закономерностей.

В развитии речи (с 2 лет) – исчезают ошибки в согласовании слов, появляется словообразовательное творчество.

В развитии игры (с 3 лет) – всестороннее совершенствование сюжетно-ролевой игры.

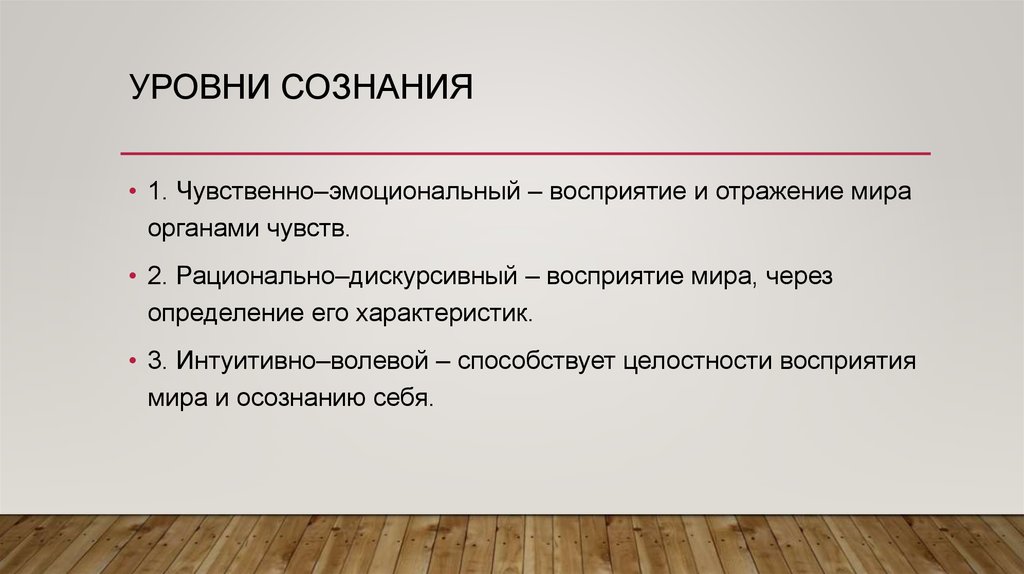

Уровень сознания — клинические методы

Определение

Нормальное состояние сознания включает либо состояние бодрствования, осознания или бдительности, в котором большинство людей функционируют, когда они не спят, либо одну из признанных стадий нормального сна, из которой человек можно легко разбудить.

Аномальное состояние сознания труднее определить и охарактеризовать, о чем свидетельствует множество терминов, применяемых к измененным состояниям сознания различными наблюдателями. Среди таких терминов: помутнение сознания, спутанность сознания, делирий, летаргия, оглушение, ступор, деменция, гиперсомния, вегетативное состояние, акинетический мутизм, синдром запертости, кома, смерть мозга. Многие из этих терминов означают разные вещи для разных людей и могут оказаться неточными при передаче и записи информации о состоянии сознания пациента. Тем не менее, целесообразно дать как можно более точное определение некоторым терминам.

Тем не менее, целесообразно дать как можно более точное определение некоторым терминам.

Помутнение сознания — очень легкая форма измененного психического статуса, при которой у больного наблюдается невнимательность и снижение бодрствования.

Спутанность сознания — это более глубокий дефицит, включающий дезориентацию, замешательство и трудности с выполнением команд.

Летаргия состоит из тяжелой сонливости, при которой пациент может быть разбужен умеренными раздражителями, а затем снова погрузиться в сон.

Оглушение — это состояние, похожее на летаргию, при котором у пациента снижен интерес к окружающему, замедлены реакции на стимуляцию и он склонен спать дольше, чем обычно, с сонливостью между состояниями сна.

Оцепенение означает, что только энергичные и повторяющиеся стимулы могут возбудить человека, и если его не беспокоить, пациент немедленно впадет в состояние невосприимчивости.

Кома — это состояние невозбуждаемой невосприимчивости.

Полезно иметь стандартную шкалу, по которой можно измерять уровни сознания. Это оказывается выгодным по нескольким причинам: улучшается информирование медицинского персонала о неврологическом состоянии пациента; рекомендации по диагностическому и терапевтическому вмешательству в определенных ситуациях могут быть привязаны к уровню сознания; а в некоторых ситуациях приблизительная оценка прогноза может быть сделана частично на основе оценки по шкале. Чтобы такая шкала была полезной, она должна быть простой для изучения, понимания и применения. Подсчет очков должен быть воспроизводим среди наблюдателей. Шкала комы Грейди (2) доказала свою эффективность в этом отношении. Он использовался более 10 лет в больнице Грейди Мемориал в Атланте, штат Джорджия, для измерения уровня сознания пациентов в нейрохирургическом отделении интенсивной терапии и в других местах. Пациент I степени лишь слегка спутан. Пациенту со степенью II требуется легкий болевой раздражитель (например, легкое постукивание острой булавкой по стенке грудной клетки) для соответствующего возбуждения, или он может проявлять воинственность или воинственность. Пациент III степени находится в коматозном состоянии, но адекватно реагирует на сильные болезненные раздражители, такие как давление на грудину или скручивание сосков. Пациенты IV степени неадекватно реагируют либо на декортикацию, либо на децеребрационную позу на такие глубоко болезненные стимулы, а пациенты степени V остаются вялыми при аналогичной стимуляции.

Пациент III степени находится в коматозном состоянии, но адекватно реагирует на сильные болезненные раздражители, такие как давление на грудину или скручивание сосков. Пациенты IV степени неадекватно реагируют либо на декортикацию, либо на децеребрационную позу на такие глубоко болезненные стимулы, а пациенты степени V остаются вялыми при аналогичной стимуляции.

Таблица 57.1

Шкала комы Грейди.

Было разработано множество других шкал комы. Большинство из них предназначены для конкретных подгрупп пациентов и предназначены не только для отражения уровня сознания, но и для включения дополнительных данных, чтобы можно было провести более надежные сравнения в исследовательских целях или сделать более надежные прогностические определения. Примером такой шкалы является шкала комы Глазго (). По этой шкале нормальное состояние оценивается в 15 баллов, а по мере ухудшения уровня сознания оценка становится меньше.

Таблица 57.2

Шкала комы Глазго.

Техника

Технику обследования пациента с измененным уровнем сознания можно разделить на три этапа. Во-первых, определить уровень самого сознания. Во-вторых, оценка пациента, тщательный поиск подсказок относительно причины спутанности сознания или комы. В-третьих, это наличие или отсутствие очаговости расстройства, как с точки зрения уровня дисфункции рострокаудальной нервной оси, так и специфического вовлечения структур коры или ствола мозга.

Во-первых, определить уровень самого сознания. Во-вторых, оценка пациента, тщательный поиск подсказок относительно причины спутанности сознания или комы. В-третьих, это наличие или отсутствие очаговости расстройства, как с точки зрения уровня дисфункции рострокаудальной нервной оси, так и специфического вовлечения структур коры или ствола мозга.

После того, как врач убедится в отсутствии неотложной угрозы жизни, такой как обструкция дыхательных путей или шок, обследование начинается с наблюдения за пациентом. Каково положение больного? Есть ли у пациента одна или несколько конечностей, расположенных необычным образом, что может свидетельствовать о параличе или спастичности? Глаза открыты или закрыты? Признает ли человек ваше присутствие или не обращает на него внимания? Если пациент в сознании, признает присутствие исследователя, хорошо ориентируется во времени и месте и не смущается при общих расспросах, то уровень сознания можно считать нормальным. Таким образом, человек может иметь нормальный уровень сознания, но при этом иметь субнормальные интеллектуальные способности, иметь очаговый неврологический дефицит, такой как афазия или гемипарез, или демонстрировать ненормальное содержание мыслей, как у больного шизофренией.

При произнесении имени больного нормальным тоном голоса или если при попытке простого разговора отмечается, что человек растерян, сонлив или безразличен, существует ненормальный уровень сознания. О людях, которые узнающе реагируют, когда их зовут по имени, и не впадают в сон, если их не беспокоить, можно сказать, что они находятся в коме I степени. Если изменение уровня сознания более серьезное, так что человек впадает в сон, когда его не беспокоят, и пробуждается только при легком постукивании булавкой по стенке грудной клетки, степень комы — II. В эту категорию также входят пациенты с органической дезориентацией, агрессивностью и отказом от сотрудничества (что можно увидеть в различных состояниях интоксикации) или молодые люди с умеренно тяжелой черепно-мозговой травмой.

Если такие попытки, как произнесение имени пациента нормальным тоном голоса или легкое прокалывание кожи на грудной стенке булавкой, не дают ответа, исследователь должен выбрать более глубокий болевой раздражитель. Я предпочитаю щепотку или легкий поворот соска. Другие варианты включают давление на грудину, которое может быть применено кулаком, или сдавливание ногтевого ложа. Небольшие периареолярные кровоподтеки от повторяющегося скручивания сосков гораздо менее проблематичны для выздоравливающего пациента, чем хронически болезненные поднадкостничные или подногтевые кровоизлияния при последних вариантах. Ни в коем случае нельзя применять такой болевой раздражитель, как промывание ушей ледяной водой, пока не будет известно состояние внутричерепного давления. Затем отмечают реакцию пациента на глубокий болевой раздражитель. О пациенте, который вздрагивает и/или пытается соответствующим образом отразить глубокую боль, можно сказать, что он находится в коме III степени.

Я предпочитаю щепотку или легкий поворот соска. Другие варианты включают давление на грудину, которое может быть применено кулаком, или сдавливание ногтевого ложа. Небольшие периареолярные кровоподтеки от повторяющегося скручивания сосков гораздо менее проблематичны для выздоравливающего пациента, чем хронически болезненные поднадкостничные или подногтевые кровоизлияния при последних вариантах. Ни в коем случае нельзя применять такой болевой раздражитель, как промывание ушей ледяной водой, пока не будет известно состояние внутричерепного давления. Затем отмечают реакцию пациента на глубокий болевой раздражитель. О пациенте, который вздрагивает и/или пытается соответствующим образом отразить глубокую боль, можно сказать, что он находится в коме III степени.

Однако глубокая болевая стимуляция может привести к аномальным постуральным рефлексам, как односторонним, так и двусторонним. Двумя наиболее распространенными являются декортикационная и децеребрационная поза. В обоих состояниях нижняя конечность демонстрирует разгибание в колене, внутреннюю ротацию и подошвенное сгибание в лодыжке. При декоративной позе верхняя конечность удерживается приведенной в плечевом суставе и согнутой в локтевом, лучезапястном и пястно-фаланговых суставах. В децеребрированном состоянии верхняя конечность приведена в плече, жестко выпрямлена и ротирована внутрь в локтевом суставе. В любом случае пациент, проявляющий такую позу в ответ на глубокую боль, оценивается как кома IV степени. Пациент, сохраняющий состояние вялой невосприимчивости, несмотря на глубокую болевую стимуляцию, находится в коме V степени.

При декоративной позе верхняя конечность удерживается приведенной в плечевом суставе и согнутой в локтевом, лучезапястном и пястно-фаланговых суставах. В децеребрированном состоянии верхняя конечность приведена в плече, жестко выпрямлена и ротирована внутрь в локтевом суставе. В любом случае пациент, проявляющий такую позу в ответ на глубокую боль, оценивается как кома IV степени. Пациент, сохраняющий состояние вялой невосприимчивости, несмотря на глубокую болевую стимуляцию, находится в коме V степени.

После того, как уровень сознания определен, следует тщательно проверить намеки на причину изменения уровня сознания. В большинстве случаев анамнез (который можно получить от пациента или его сопровождающих или из доступных медицинских карт) более ценен, чем обследование. Однако история не всегда доступна, и во всех случаях требуется тщательное изучение. Жизненно важные признаки могут явно свидетельствовать об инфекции, гипертонии, шоке или повышенном внутричерепном давлении с брадикардией. Есть ли признаки травмы головы или другого места? Тщательно осмотрите кожу головы на наличие ссадин или ушибов, и если видна кровь, объясните причину, даже если для этого придется сбрить часть кожи головы. Имеются ли периорбитальные или ретроаурикулярные экхимозы или кровь за барабанной перепонкой, что свидетельствует о переломе основания черепа? Есть ли отек диска зрительного нерва или внутриглазное кровоизлияние? Конъюнктива иктерична, печень увеличена или у больного астериксис? Являются ли губы или ногтевые ложа обесцвеченными или бледными, что свидетельствует об анемии или легочной дисфункции? Ригидность шеи — предупреждение о менингите или субарахноидальном кровоизлиянии. Есть ли что-нибудь, что указывает на интоксикацию наркотиками или ядами, например, необычный запах изо рта или тела или суженные зрачки?

Есть ли признаки травмы головы или другого места? Тщательно осмотрите кожу головы на наличие ссадин или ушибов, и если видна кровь, объясните причину, даже если для этого придется сбрить часть кожи головы. Имеются ли периорбитальные или ретроаурикулярные экхимозы или кровь за барабанной перепонкой, что свидетельствует о переломе основания черепа? Есть ли отек диска зрительного нерва или внутриглазное кровоизлияние? Конъюнктива иктерична, печень увеличена или у больного астериксис? Являются ли губы или ногтевые ложа обесцвеченными или бледными, что свидетельствует об анемии или легочной дисфункции? Ригидность шеи — предупреждение о менингите или субарахноидальном кровоизлиянии. Есть ли что-нибудь, что указывает на интоксикацию наркотиками или ядами, например, необычный запах изо рта или тела или суженные зрачки?

Следующим шагом является попытка локализовать проблему, которая приводит к изменению сознания, во-первых, пытаясь локализовать дисфункцию на уровне рострокаудальной нервной оси, а во-вторых, путем поиска очаговых признаков, таких как специфический дефицит черепных нервов, аномальные рефлексы. или двигательная асимметрия.

или двигательная асимметрия.

Уровень сознания в определенной степени определяет уровень функциональных нарушений в пределах оси нерва. Пациент, который квалифицируется как степень I или II, имеет корковую или диэнцефальную дисфункцию. У пациента III степени имеется физиологическая дисфункция над средним мозгом. Кома IV степени указывает на дисфункцию выше уровня ножки мозга или моста, а при коме V степени может работать только продолговатый мозг. Наблюдение за паттерном дыхания может еще больше подтвердить впечатление исследователя о дисфункциональном уровне (). Дыхание Чейна-Стокса означает проблемы в промежуточном мозге или выше; центральная нейрогенная гипервентиляция (встречается редко) указывает на трудности в верхней части среднего мозга; апнейстическое дыхание предполагает функциональный дефицит моста; а атаксический паттерн дыхания предполагает дорсомедиальную дисфункцию мозгового вещества. Для документирования таких изменений необходимо наблюдение за частотой, характером и глубиной дыхания в течение как минимум нескольких минут. Как и дыхательные паттерны, размер и реактивность зрачков могут быть использованы для дальнейшего подтверждения уровня дисфункции внутри оси головного мозга (11). Маленькие реактивные зрачки предполагают диэнцефальную локализацию, часто на метаболической основе. Большие зрачки, которые автоматически расширяются и сужаются (гиппус), но не реагируют на прямой световой раздражитель, указывают на тектальное поражение. Фиксированные зрачки в среднем положении располагаются в среднем мозге. Двусторонние суженные зрачки указывают на проблемы с мостом.

Как и дыхательные паттерны, размер и реактивность зрачков могут быть использованы для дальнейшего подтверждения уровня дисфункции внутри оси головного мозга (11). Маленькие реактивные зрачки предполагают диэнцефальную локализацию, часто на метаболической основе. Большие зрачки, которые автоматически расширяются и сужаются (гиппус), но не реагируют на прямой световой раздражитель, указывают на тектальное поражение. Фиксированные зрачки в среднем положении располагаются в среднем мозге. Двусторонние суженные зрачки указывают на проблемы с мостом.

Таблица 57.3

Некоторые аномальные формы дыхания, обнаруживаемые у коматозных пациентов.

Таблица 57.4

Возможные формы зрачка у коматозных пациентов.

Исследование так называемых стволовых рефлексов имеет первостепенное значение при обследовании пациента в состоянии комы III, IV или V степени (). Все полагаются на целостность центров моста или дорсальной части среднего мозга. Как подчеркивалось ранее, калорический тест с холодной водой не следует проводить до тех пор, пока не будет известно состояние внутричерепного давления пациента. Орошение барабанной перепонки ледяной водой вызывает такую боль, что реакции Вальсальвы у пациента может быть достаточно, чтобы инициировать грыжу в и без того напряженной ситуации заметного повышения внутричерепного давления. Предлагаемые методы проверки этих рефлексов описаны в .

Орошение барабанной перепонки ледяной водой вызывает такую боль, что реакции Вальсальвы у пациента может быть достаточно, чтобы инициировать грыжу в и без того напряженной ситуации заметного повышения внутричерепного давления. Предлагаемые методы проверки этих рефлексов описаны в .

Таблица 57.5

Рефлексы ствола мозга.

Дальнейшее обследование может быть полезным для выявления таких признаков, как одностороннее расширение зрачка, фокальная недостаточность черепных нервов, асимметрия движений, свидетельствующая о гемипарезе, аномальные движения, свидетельствующие о судорожной активности, рефлекторная асимметрия или фокальная сенсорная аномалия, которые помогут в дальнейшем локализовать очаг поражения в центральной нервной системе. Конкретные методы такого обследования описаны в другом месте.

Основы науки

Точные связи нейронов, которые модулируют бдительность, бодрствование, нормальный сон и сонливость, точно не определены. Отдельная группа нейронов, ретикулярная формация, расположена в перивентрикулярных областях среднего мозга, моста и продолговатого мозга. Помимо модуляции различных взаимосвязанных путей в стволе мозга, эта группа нейронов связана с уровнями бдительности и бодрствования. Предполагается, что от этой ретикулярной формации исходит диффузная группа нейронных связей, проецирующихся вверх по среднему мозгу в таламические структуры, а затем в кору. Эта система называется восходящей ретикулярной активирующей системой (ВРАС). ARAS получает информацию от всех сенсорных систем, а эфферентные связи обширны. Считается, что эта система отвечает за модуляцию бдительности и сна. Таким образом, любое нарушение этой системы может привести к изменению уровня сознания (или к нарушениям цикла сна).

Помимо модуляции различных взаимосвязанных путей в стволе мозга, эта группа нейронов связана с уровнями бдительности и бодрствования. Предполагается, что от этой ретикулярной формации исходит диффузная группа нейронных связей, проецирующихся вверх по среднему мозгу в таламические структуры, а затем в кору. Эта система называется восходящей ретикулярной активирующей системой (ВРАС). ARAS получает информацию от всех сенсорных систем, а эфферентные связи обширны. Считается, что эта система отвечает за модуляцию бдительности и сна. Таким образом, любое нарушение этой системы может привести к изменению уровня сознания (или к нарушениям цикла сна).

Механизмы, вызывающие дисфункцию дуги ARAS, различаются и сильно зависят от этиологии заболевания. В некоторых случаях может быть более одного фактора, способствующего ухудшению уровня сознания. Например, метаболические и токсические заболевания обычно вызывают ступор или кому, влияя на метаболизм нейронов или изменяя передачу нейронов. В таких ситуациях дисфункция обычно возникает упорядоченным рострокаудальным образом, начиная с корковой дисфункции и последовательно вовлекая промежуточный мозг, средний мозг, мост и продолговатый мозг (такая прогрессия характерна для индукции и поддержания общей анестезии). На раннем этапе, при поражении коры, могут возникать судороги или другие аномальные модели движений, которые модулируются корой (например, миоклонус).

На раннем этапе, при поражении коры, могут возникать судороги или другие аномальные модели движений, которые модулируются корой (например, миоклонус).

Необычно, чтобы супратенториальное объемное образование приводило к значительному изменению уровня сознания, если только оно не было достаточно большим или не затрагивало оба полушария. Наоборот, прогрессирующий ступор или кома при таком поражении могут быть отнесены к отдельному физиологическому процессу на уровне ствола мозга или к вторичным воздействиям на ствол мозга смещений и грыж. Примером первого может быть ассоциация посттравматической супратенториальной субдуральной гематомы с растяжением аксонов и разрывом на уровне ствола мозга. Последнее лучше всего иллюстрируется кратким описанием транстенториальной грыжи и ее последствий. Когда супратенториальное объемное образование становится достаточно большим, чтобы сместить медиальную часть височной доли над тенториальным краем, у пациента может развиться ипсилатеральный частичный паралич третьего нерва, характеризующийся расширением зрачка и птозом, и, возможно, гомонимная гемианопсия из-за затылочной ишемии из-за компрессии. ипсилатеральной задней мозговой артерии по тенториальному краю. Поскольку ствол мозга скручивается и искривляется в пределах тенториального отверстия, в нем могут развиваться небольшие участки кровоизлияния или ишемии, что приводит к изменениям уровня сознания.

ипсилатеральной задней мозговой артерии по тенториальному краю. Поскольку ствол мозга скручивается и искривляется в пределах тенториального отверстия, в нем могут развиваться небольшие участки кровоизлияния или ишемии, что приводит к изменениям уровня сознания.

Массовые поражения ствола головного мозга вызывают кому вследствие прямого воздействия на ретикулярную формацию. Повреждения мозжечка могут вызывать кому из-за вторичной компрессии ствола мозга.

Клиническое значение

При обследовании пациента с изменением уровня сознания клиницист должен в первую очередь помнить о наиболее частых причинах комы. Лидируют в списке различные метаболические и токсические нарушения головного мозга, такие как нарушения кислотно-щелочного равновесия, нарушения обмена кислорода или глюкозы, уремическая и печеночная энцефалопатия, передозировка лекарств и отравление. Эпилепсия и различные постсудорожные состояния могут проявляться измененным сознанием. Цереброваскулярные расстройства, такие как ишемический или эмболический инсульт, внутримозговое или субарахноидальное кровоизлияние, также являются частыми причинами ступора или комы. Причиной может быть инфекция (менингит, абсцесс головного мозга или энцефалит). Внутричерепные последствия черепно-мозговой травмы часто приводят к изменению сознания, как и опухоли головного мозга, как первичные, так и метастатические. Иногда могут действовать две или более этиологии; например, алкоголик в коме II степени с повышенным уровнем алкоголя в крови и субдуральной гематомой.

Причиной может быть инфекция (менингит, абсцесс головного мозга или энцефалит). Внутричерепные последствия черепно-мозговой травмы часто приводят к изменению сознания, как и опухоли головного мозга, как первичные, так и метастатические. Иногда могут действовать две или более этиологии; например, алкоголик в коме II степени с повышенным уровнем алкоголя в крови и субдуральной гематомой.

Следовательно, анамнез важен для диагностики причин измененных уровней сознания. Знание временного хода и последовательности развития симптомов или наличия сопутствующих болезненных состояний является наиболее полезным.

Применяя систематический подход к оценке пациента, находящегося в спутанном, оглушенном или коматозном состоянии, можно сделать много выводов относительно возможной этиологии. Сначала определяют уровень комы, затем ищут физические признаки, которые могут указывать на причины, а затем дополнительно локализуют уровень дисфункции в пределах нервной оси. Информация, собранная в ходе такой оценки, послужит для адаптации последующих диагностических и терапевтических шагов.

Ссылки

Fisher CM. Неврологическое обследование коматозного больного. Акта Нейрол Сканд. 1969; 45 (Приложение 36): 1–56. [PubMed: 5781179]

Дженнет Б., Бонд М. Оценка исхода после тяжелого повреждения головного мозга: практическая шкала. Ланцет. 1975; 1: 480–84. [PubMed: 46957]

Плам Ф., Познер Дж.Б. Диагностика ступора и комы, 3-е изд. Филадельфия: Ф. А. Дэвис, 1980.

Первые признаки потери сознания

. 2017 1 октября; 179: 494-503.

doi: 10.1016/j.physbeh.2017.06.022. Epub 2017 1 июля.

Тип Whinnery 1 , Эстрелла М Форстер 2

Принадлежности

- 1 Оклахома-Сити, Оклахома 73142, США.

Электронный адрес: шанс[email protected].

Электронный адрес: шанс[email protected]. - 2 Мустанг, Оклахома 73064, США.

- PMID: 28673505

- DOI: 10.1016/ж.физбэх.2017.06.022

Тип Whinnery и др. Физиол Поведение. .

. 2017 1 октября; 179: 494-503.

doi: 10.1016/j.physbeh.2017.06.022. Epub 2017 1 июля.

Авторы

Тип Whinnery 1 , Эстрелла М Форстер 2

Принадлежности

- 1 Оклахома-Сити, Оклахома 73142, США.

Электронный адрес: шанс[email protected].

Электронный адрес: шанс[email protected]. - 2 Мустанг, Оклахома 73064, США.

- PMID: 28673505

- DOI: 10.1016/ж.физбэх.2017.06.022

Абстрактный

Первый клинически наблюдаемый признак эпизода потери сознания (ЭКНЭ) служит начальной точкой временной последовательности (кинетики) для неврологических событий, происходящих во время фаз потери сознания, бессознательного состояния и восстановления сознания во время ЭКНЭ. Начальные неврологические признаки у 212 человек, подвергшихся постепенному (N=114) и быстрому (N=98) начало стресса ускорения +Gz, индуцирующего ишемическую фазу LOC через 83,3±18,6 с и 8,89±1,52 с; p<0,001 соответственно. Продолжительность бессознательной фазы (рассматриваемой как абсолютная недееспособность) составила 10,42±5,3 с и 9,36±3,99 с; p>0,1 для постепенного и быстрого начала +Gz-стресса соответственно. Церебральная ауторегуляция может играть роль в определении индукции и восстановления ишемического UNCE. Пять признаков: потеря мышечного контроля, закрытие век, фиксация глаз, отклонение глаз вверх и мышечные подергивания в начале фазы LOC. Наиболее частым начальным признаком начала фазы LOC была потеря мышечного контроля (84% эпизодов), за которой следовала фиксация глаз (8,5%) и отклонение глаз вверх (6,1%). Признаки играют ключевую роль в дифференциальной диагностике синкопальных, эпилептических, психогенных и других причин КНЭ. Кинетика знаков может дать представление о локализации основных компонентов и сетей в головной нервной системе, связанных с UNCE.

Продолжительность бессознательной фазы (рассматриваемой как абсолютная недееспособность) составила 10,42±5,3 с и 9,36±3,99 с; p>0,1 для постепенного и быстрого начала +Gz-стресса соответственно. Церебральная ауторегуляция может играть роль в определении индукции и восстановления ишемического UNCE. Пять признаков: потеря мышечного контроля, закрытие век, фиксация глаз, отклонение глаз вверх и мышечные подергивания в начале фазы LOC. Наиболее частым начальным признаком начала фазы LOC была потеря мышечного контроля (84% эпизодов), за которой следовала фиксация глаз (8,5%) и отклонение глаз вверх (6,1%). Признаки играют ключевую роль в дифференциальной диагностике синкопальных, эпилептических, психогенных и других причин КНЭ. Кинетика знаков может дать представление о локализации основных компонентов и сетей в головной нервной системе, связанных с UNCE.

Ключевые слова: Ускорение; саморегуляция; Церебральная ишемия; Потеря сознания; Восстановление сознания; обморок.

Copyright © 2017 Elsevier Inc. Все права защищены.

Похожие статьи

Переходы неврологических состояний в глазу и головном мозге: кинетика потери и восстановления зрения и сознания.

Уиннери Т., Форстер Э.М. Уиннери Т. и др. Vis Neurosci. 2015 янв;32:E008. doi: 10.1017/S095252381500005X. Vis Neurosci. 2015. PMID: 26241524

Распознавание потери сознания, вызванной +Gz, и выход субъекта из бессознательного состояния на человеческой центрифуге.

Уиннери JE. Уиннери Дж. Э. Aviat Space Environ Med. 1990 г., май; 61 (5): 406-11. Aviat Space Environ Med. 1990. PMID: 2350309

Кривая потери сознания, вызванная +Gz.

Электронный адрес: шанс

Электронный адрес: шанс Электронный адрес: шанс

Электронный адрес: шанс