Внешняя и внутренняя речь

17.06.2012

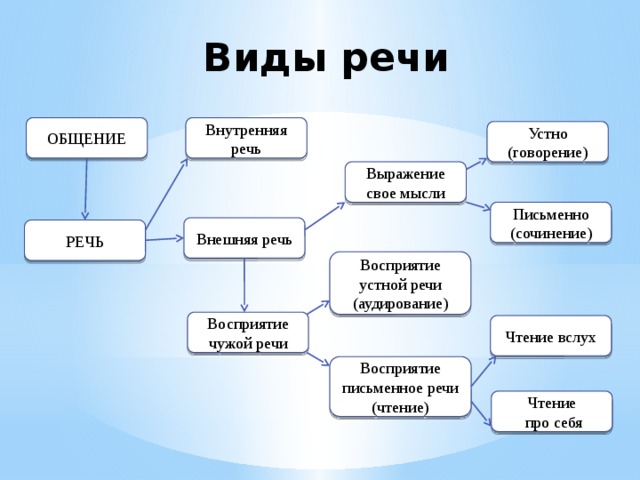

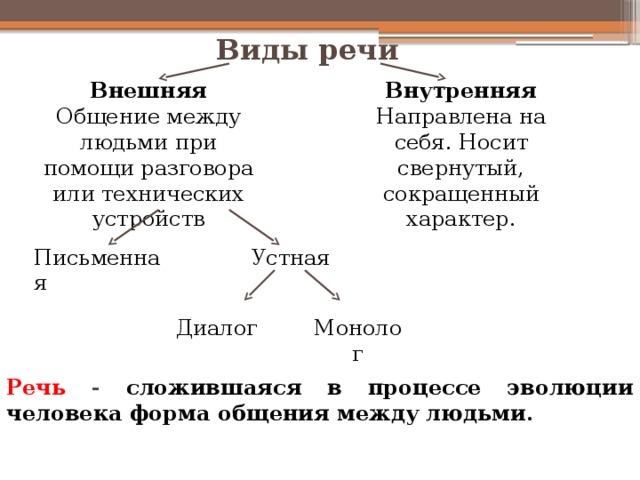

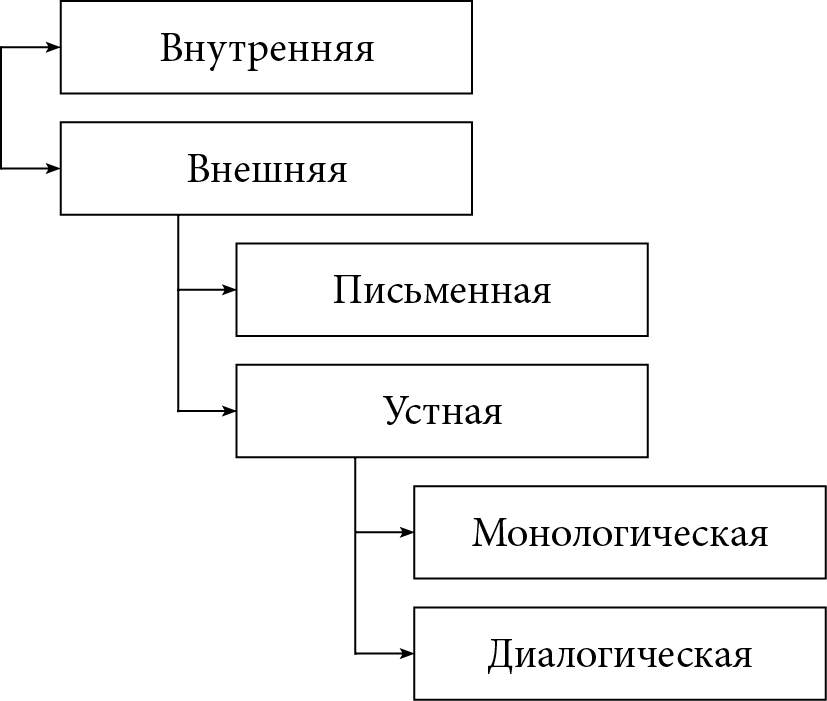

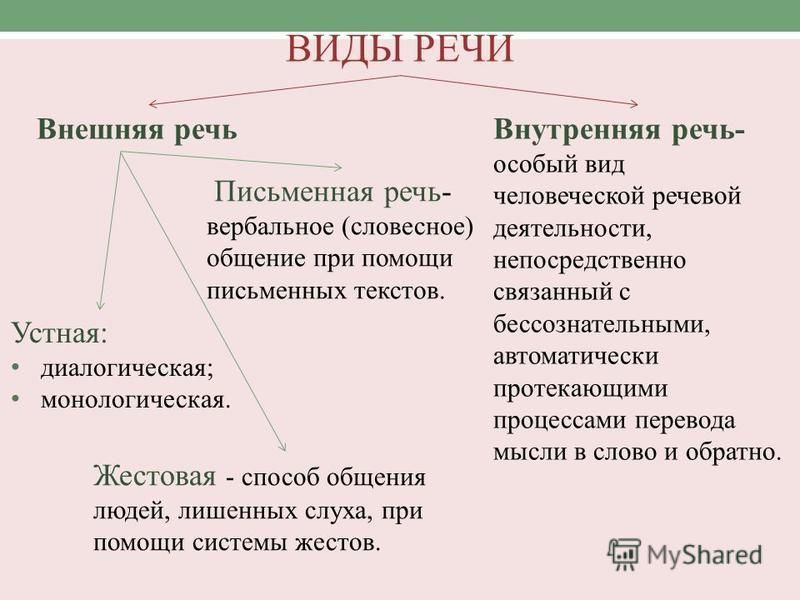

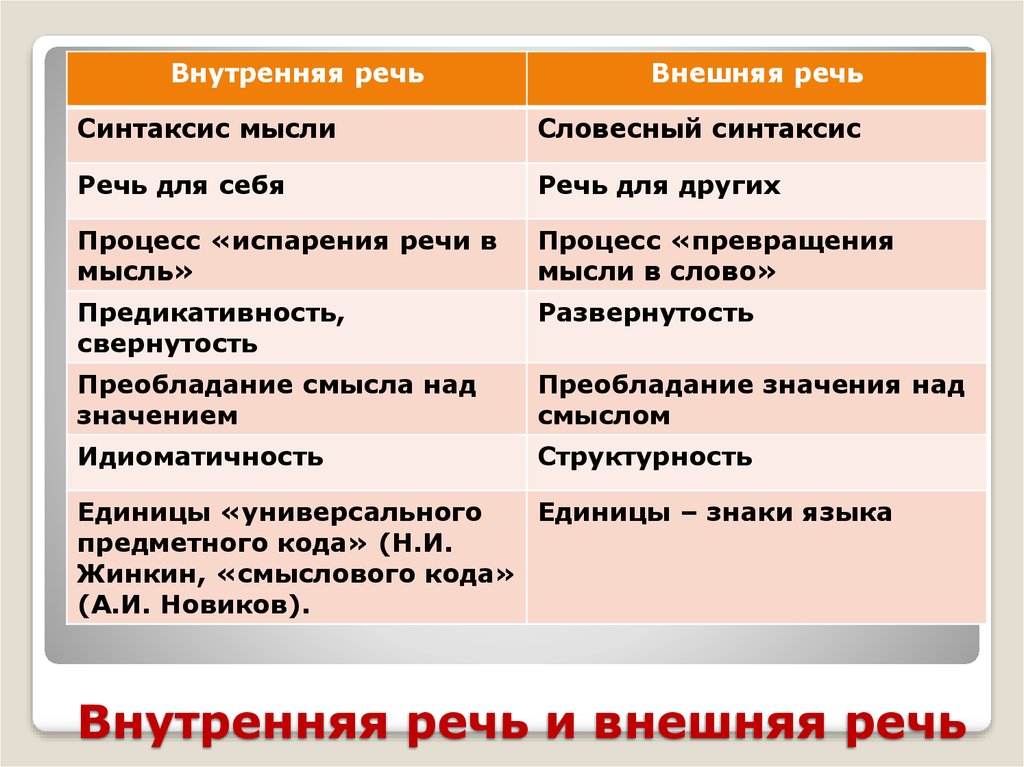

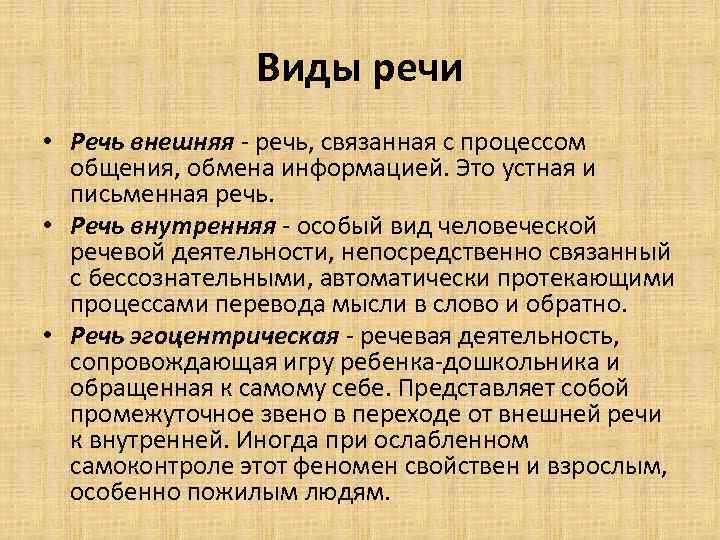

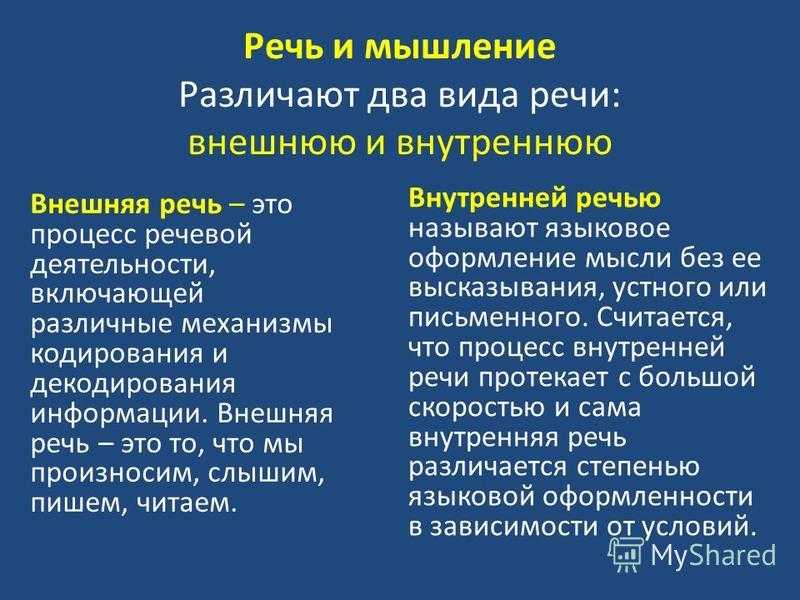

Внутренняя речь есть речь для себя, а внешняя речь — это речь для других. Внутренняя речь не предшествует внешней и не воспроизводит ее в памяти, а представляет собой самостоятельное образование, возникающее примерно в семилетнем возрасте из эгоцентрической внешней речи ребенка. Эгоцентрическая речь ребенка представляет собой речь внутреннюю по психической функции и внешнюю по структуре. Переход от эгоцентрической внешней речи ребенка к внутренней речи происходит на пороге школьного возраста. При этом происходит дифференциации двух речевых функций эгоцентрической речи и обособление речи для себя и речи, для других из общей нерасчлененной речевой функции.

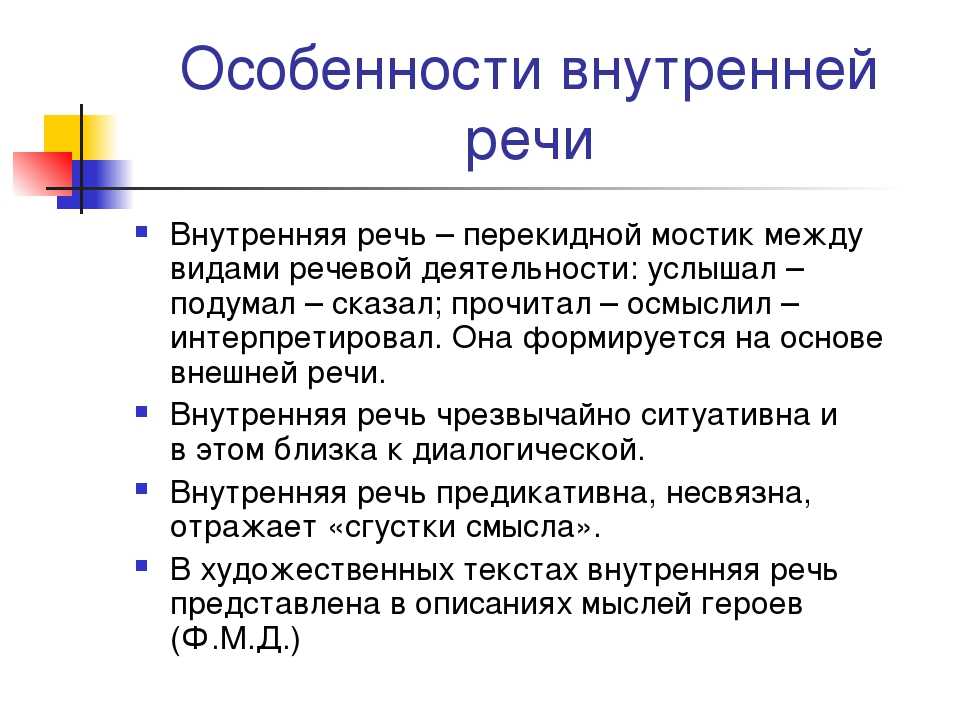

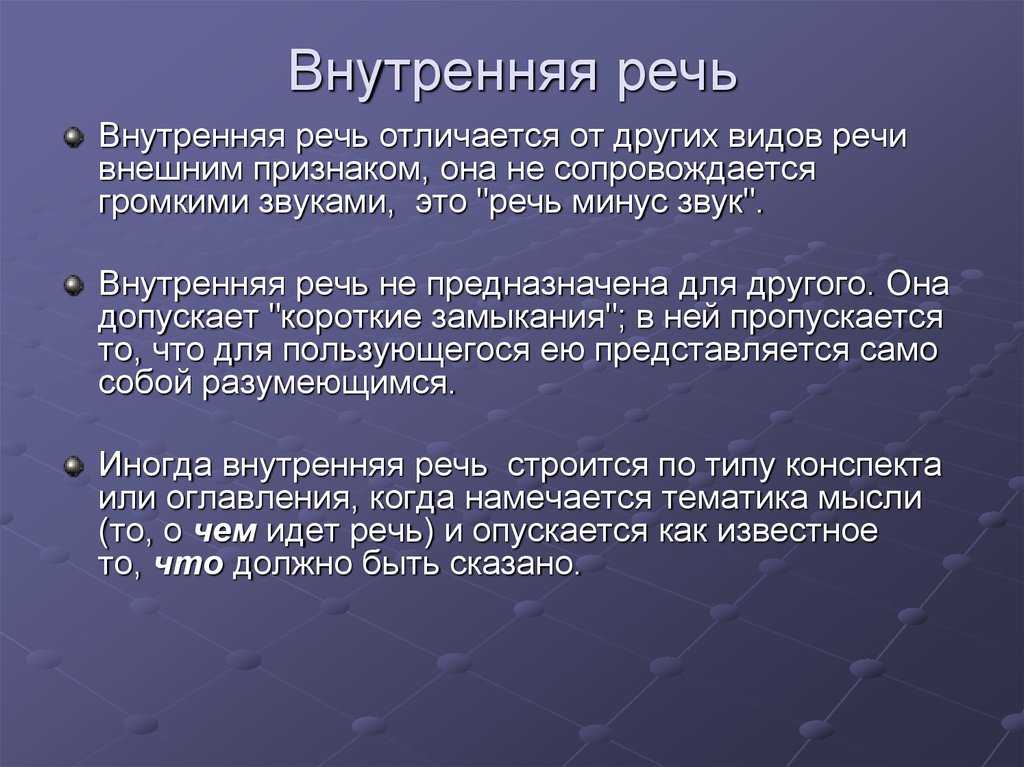

Главнейшая особенность внутренней речи — ее совершенно особый синтаксис: отрывочность, фрагментарность, сокращенность. Даже если бы можно было записать внутреннюю речь, то она оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвязной, неузнаваемой и непонятной по сравнению с внешней речью.

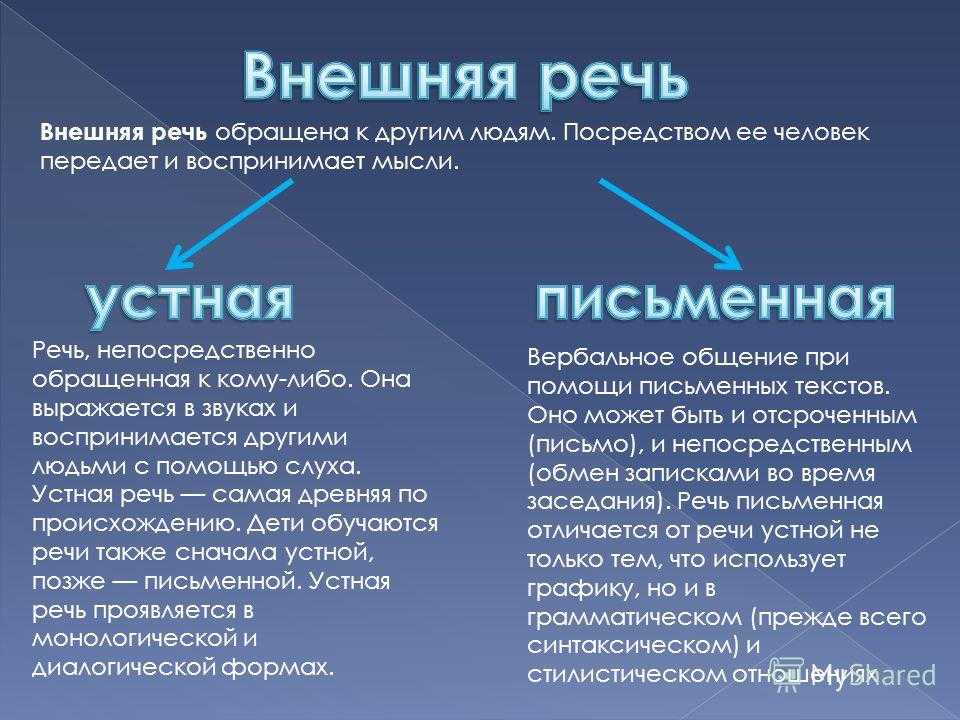

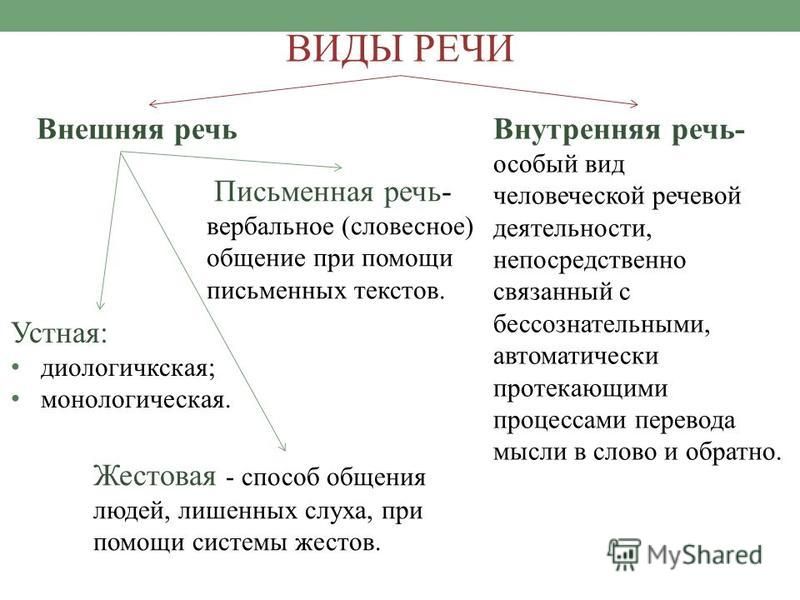

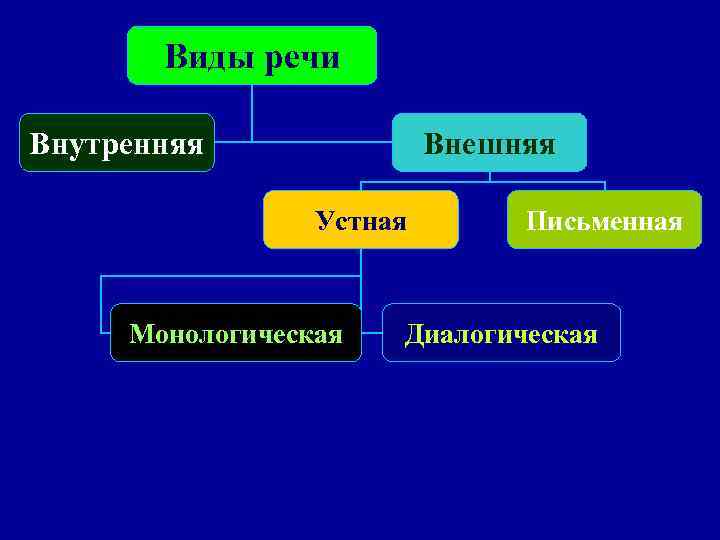

Устная, внешняя речь в большинстве случаев является диалогической. Диалог всегда предполагает то или иное знание собеседниками сути дела, которое позволяет делать целый ряд сокращений, что создает в определенных ситуациях чисто предикативные суждения. Диалог предполагает всегда зрительное восприятие собеседника, его мимики и жестов и акустическое восприятие всей интонационной стороны речи. То и другое, вместе взятое, допускает понимание с полуслова, общение с помощью намеков.

Внутренняя речь не является просто речью про себя. Она, выполняя регулирующую или планирующую роль, имеет иное, чем внешняя речь, сокращенное строение. Внутренняя речь по своей семантике никогда не обозначает предмет, никогда не носит строго номинативный характер, т. е. не содержит «подлежащего»; она указывает, что именно нужно выполнить, в какую сторону нужно направить действие. Оставаясь свернутой и аморфной по своему строению, она сохраняет свою предикативную функцию, обозначая только план дальнейшего высказывания или план дальнейшего действия.

Ключевые слова: Речь

Источник: Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. — Психологический справочник учителя

| Материалы по теме |

|---|

Слово в диалоге Флоренская Т.А., Диалог в практической психологии |

Нарушения речи Шкуренко Д.А., Общая и медицинская психология |

Фонема и звук Норман Б.Ю. — Теория языка. Вводный курс, 2004 |

Львов М.Р., Основы теории речи: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.:… |

Виды и функции речи Пашук Н. С. Психология речи. Мн., Изд-во МИУ, 2010 |

Содержание и доказательство в учебной речи Риторика. |

Речь и личность Ладанов И.Д., Практический менеджмент |

Вербализация Б. Карвасарский, Психотерапевтическая энциклопедия |

Внутренняя и внешняя речь; внутренняя речь и мышление: VIKENT.RU

«После всего сказанного о природе внутренней речи, об её структуре и функции не остаётся никаких сомнений в том, что переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой, не простую вокализацию внутренней речи, а сложную динамическую трансформацию — превращение предикативной и идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную для других речь.

Мы можем теперь вернуться к тому определению внутренней речи и её противопоставлению внешней, которые мы предпослали всему нашему анализу. Мы говорили тогда, что внутренняя речь есть совершенно особая функция, что в известном смысле она противоположна внешней. Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс — процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть всё же речь, т.е. мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы «в небе скоро устаём». Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления: между словом и мыслью. Поэтому истинное её значение и место могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем ещё один шаг по направлению внутрь в нашем анализе и сумеем составить себе хотя бы самое общее представление о следующем, четвёртом плане речевого мышления.

Мы говорили тогда, что внутренняя речь есть совершенно особая функция, что в известном смысле она противоположна внешней. Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, материализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный по направлению процесс — процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. Внутренняя речь есть всё же речь, т.е. мысль, связанная со словом. Но если мысль воплощается в слове во внешней речи, то слово умирает во внутренней речи, рождая мысль. Внутренняя речь есть в значительной мере мышление чистыми значениями, но, как говорит поэт, мы «в небе скоро устаём». Внутренняя речь оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления: между словом и мыслью. Поэтому истинное её значение и место могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем ещё один шаг по направлению внутрь в нашем анализе и сумеем составить себе хотя бы самое общее представление о следующем, четвёртом плане речевого мышления.

Этот новый план речевого мышления есть сама мысль. Течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом сложными переходами, сложными превращениями, но не покрывают друг друга как наложенные друг на друга прямые линии. Легче всего убедиться в том в тех случаях, когда работа мысли оканчивается неудачно, когда оказывается, что мысль не пошла в слова, как говорил Достоевский. Вспомним, например, сцену из наблюдений одного героя Глеба Успенского, где несчастный ходок, не находя слов для выражения огромной мысли, владеющей им, бессильно терзается и уходит молиться угоднику, чтобы Бог дал понятие. По существу, то, что переживает этот бедный пришибленный ум, ничем не разнится от такой же муки слова в поэте или мыслителе. Он и говорит почти теми же словами: «Я бы тебе, друг ты мой, сказал вот как, эс-толького вот не утаил бы, — да языка-то нет у нашего брата. .. вот что я скажу, будто как по мыслям и выходит, а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое».

.. вот что я скажу, будто как по мыслям и выходит, а с языка-то не слезает. То-то и горе наше дурацкое».

Если бы мысль непосредственно совпадала в своём строении и течении со строением и течением речи, такой случай был бы невозможен. Но на деле мысль имеет свое особое строение и течение, переход от которого к строению и течению речи представляет большие трудности. Мысль не состоит из отдельных слов так, как речь. Если я хочу передать мысль, что я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице, я не вижу отдельно мальчика, отдельно блузы, отдельно то, что она синяя, отдельно то, что он без башмаков, отдельно то, что он бежит. Я вижу всё это вместе в едином акте мысли, но я расчленяю это в речи на отдельные слова. Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по своему протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, как развивается его речь. То, что в мысли содержится симультанно, то в речи развёртывается сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и её воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и с значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. Так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли:

То, что в мысли содержится симультанно, то в речи развёртывается сукцессивно. Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и её воссоздания в словах. Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и с значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит через значение. Так как прямой переход от мысли к слову невозможен, а всегда требует прокладывания сложного пути, возникают жалобы на несовершенство слова и ламентации по поводу невыразимости мысли:

Как сердцу высказать себя,

Другому, как понять тебя…

Или:

О если б без слова сказаться душой было можно!

Но всё дело в том, что непосредственное общение сознаний невозможно не только физически, но и психологически. Это может быть достигнуто только косвенным, опосредствованным путём. Этот путь заключается во внутреннем опосредствовании мысли сперва значениями, а затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение опосредствует мысль на её пути к словесному выражению, т.е. путь от мысли к слову есть непрямой, внутренне опосредствованный путь. Нам остаётся, наконец, сделать последний заключительный шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль — ещё не последняя инстанция во всём этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция.

Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. Значение опосредствует мысль на её пути к словесному выражению, т.е. путь от мысли к слову есть непрямой, внутренне опосредствованный путь. Нам остаётся, наконец, сделать последний заключительный шаг в нашем анализе внутренних планов речевого мышления. Мысль — ещё не последняя инстанция во всём этом процессе. Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция.

Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше мысль с нависшим облаком, проливающимся дождём слов, то мотивацию мысли мы должны были бы, если продолжить это образное сравнение, уподобить ветру, приводящему в движение облака. Действительное и полное понимание чужой мысли становится возможным только тогда, когда мы вскрываем её действенную, аффективно-волевую подоплёку. При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда раскрываем этот последний и самый утаённый внутренний план речевого мышления: его мотивацию. На этом и заканчивается наш анализ. Попытаемся окинуть единым взглядом то, к чему мы были приведены в его результате. Речевое мышление предстало нам как сложное динамическое целое, в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось как движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного плана к другому. Мы вели наш анализ от самого внешнего плана к самому внутреннему.

При понимании чужой речи всегда оказывается недостаточным понимание только одних слов, но не мысли собеседника. Но и понимание мысли собеседника без понимания его мотива, того, ради чего высказывается мысль, есть неполное понимание. Точно так же в психологическом анализе любого высказывания мы доходим до конца только тогда, когда раскрываем этот последний и самый утаённый внутренний план речевого мышления: его мотивацию. На этом и заканчивается наш анализ. Попытаемся окинуть единым взглядом то, к чему мы были приведены в его результате. Речевое мышление предстало нам как сложное динамическое целое, в котором отношение между мыслью и словом обнаружилось как движение через целый ряд внутренних планов, как переход от одного плана к другому. Мы вели наш анализ от самого внешнего плана к самому внутреннему.

В живой драме речевого мышления движение идёт обратным путём — от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредствованию её во внутреннем слове, затем в значениях внешних слов и наконец — в словах.

Было бы, однако, неверным представлять себе, что только этот единственный путь от мысли к слову всегда осуществляется на деле. Напротив, возможны самые разнообразные, едва ли исчислимые при настоящем состоянии наших знаний в этом вопросе прямые и обратные движения, прямые и обратные переходы от одних планов к другим. Но мы знаем уже и сейчас в самом общем виде, что возможно движение, обрывающееся на любом пункте этого сложного пути в том и другом направлении: от мотива через мысль к внутренней речи; от внутренней речи к мысли; от внутренней речи к внешней и т.д. В наши задачи не входило изучение всех этих многообразных, реально осуществляющихся движений по основному тракту от мысли к слову. Нас интересовало только одно — основное и главное: раскрытие отношения между мыслью и словом как динамического процесса, как пути от мысли к слову, как совершения и воплощения мысли в слове».

Выготский Л.С., Мышление и речь, в Сб.: Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и др. , М., «Аст»; «Астрель», 2008 г., с. 506-508.

, М., «Аст»; «Астрель», 2008 г., с. 506-508.

Теория внутренней речи Выготского — Исследование своего сознания

3 минуты

Выготский предположил, что внутренняя речь монологична. Он также считал, что в некотором смысле выразительное измерение внутренней речи является проявлением самых глубоких состояний вашего сознания.

Написано и проверено психологом Паулой Вилласанте .

Последнее обновление: 21 декабря 2022 г.

Философы всегда интересовались внутренним языком. Фактически, один из самых известных авторов в западной психологии изучал эту тему. Это был Лев Выготский. По сути, его мышление полностью изменило представление о человеческой психике. Для этого он сосредоточился на языке. Кроме того, он подчеркивал развитие эмоций, а также системное понимание психики. Концепция внутренней речи Выготского была одной из самых известных его теорий.

Выготский был высокоинтеллектуальным писателем. Помимо представления своих предложений, он хотел обсудить их последствия. На самом деле у Выготского было много споров с Жаном Пиаже. Наиболее известна их дискуссия на тему эгоцентрической речи.

Помимо представления своих предложений, он хотел обсудить их последствия. На самом деле у Выготского было много споров с Жаном Пиаже. Наиболее известна их дискуссия на тему эгоцентрической речи.

От внешней к внутренней речи

Выготский утверждает, что внутренняя речь основана на существовании трех различных способов речи . Первая — внешняя речь или социальная речь. Далее идет эгоцентрическая речь. Наконец, внутренняя речь.

Фейгенбаум так относится к теории Выготского:

«Выготский рассматривал частную речь как связующее звено между ранней общественно-коммуникативной речью и зрелой внутренней речью. Социальная речь — это вокализованная речь, адресованная и интеллектуально адаптированная к другим, а внутренняя речь — это субвокализованная речь, направленная и адаптированная к самому себе, тогда как частная речь — это вокализованная речь, адресованная и адаптированная к самому себе. Таким образом, частная речь — это не социальная коммуникация и не безмолвная мысль, а вокализованная мысль».

Кажется, для Выготского, внутренняя речь — это опыт молчаливого разговора с самим собой. Это язык без звука, субвокализованная речь. Или, как он утверждал в своей последней работе, озвученная мысль.

Внутренняя речь Выготского

Внутренняя речь Выготского определяется как , имеющая особую формулировку по своей психологической природе. Он утверждает, что это уникальная форма вербальной деятельности со своими особенностями. Однако она поддерживает сложные отношения с другими формами вербальной деятельности.

Выготский утверждает, что есть разница между разговором с самим собой и разговором с другими. Вы используете внутреннюю речь, чтобы разговаривать с самим собой. Однако вы используете внешнюю речь, чтобы разговаривать с другими. Кроме того, радикальные и фундаментальные различия между этими двумя типами речи означают, что они также различны по структуре.

Однако дело не только в вокализации. Действительно, для Выготского наличие или отсутствие вокализации не имеет отношения к особой психологической природе внутренней речи.

Действительно, для Выготского наличие или отсутствие вокализации не имеет отношения к особой психологической природе внутренней речи.

Внутренняя речь предшествует внешней речи. Более того, внутренняя речь есть полная противоположность внешней речи. Выготский утверждает, что внешняя речь превращает мысли в слова. С другой стороны, внутренняя речь идет извне внутрь. В сущности, внутренняя речь есть своего рода испарение языка в мысль.

Выразительное измерение

Выразительное измерение языка проявляется в вашей внутренней речи. Однако при использовании внутренней речи вы одновременно являетесь отправителем и получателем сообщения. Таким образом, внутренняя речь принимает форму монолога.

Выготский предполагает, что внутренняя речь более нагружена смыслом. Другими словами, он удаляет все аспекты сознания, связанные с выражаемой идеей. Кроме того, внутренняя речь не имеет характеристик диалога. На самом деле, это более целостная концепция. Как мы упоминали выше, во внутренней речи вы одновременно являетесь отправителем и получателем сообщения. Это означает, что вы склонны исключать подлежащее в предложении. Остаются только предикаты. Это потому, что вы уже знаете, о чем идет речь. Следовательно, он становится ненужным.

Как мы упоминали выше, во внутренней речи вы одновременно являетесь отправителем и получателем сообщения. Это означает, что вы склонны исключать подлежащее в предложении. Остаются только предикаты. Это потому, что вы уже знаете, о чем идет речь. Следовательно, он становится ненужным.

Выготский считает, что внутренняя речь монологична. Кроме того, ваше выразительное измерение внутренней речи является проявлением ваших глубочайших состояний сознания. Выготский утверждает, что внутренняя речь возникает благодаря интерфункциональной связи между мыслью и языком. Большинство ваших мыслей обретают форму благодаря этим конкретным отношениям. Собственно, это отношение и есть ключевой элемент внутренней речи, по Выготскому.

Фейгенбаум, П. (1992). Развитие синтаксических и дискурсивных структур частной речи. Частная речь: от социального взаимодействия к саморегуляции , 181-198.

Выготский, Л.С., Козулин, А.

, и Абадиа, П.Т. (1995). Pensamiento y lenguaje (стр. 97–115). Барселона: Пайдос.

, и Абадиа, П.Т. (1995). Pensamiento y lenguaje (стр. 97–115). Барселона: Пайдос.Фосса, П. (2017). La Dimensión expresiva del habla interna. Психология USP , 28 (3), 318-326.

Внутренняя речь и внешнее мышление | Внутренняя речь: новые голоса

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicInner Speech: New VoicesPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicInner Speech: New VoicesPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

CITE

Frankish, Keith,

‘Внутренняя речь и внешняя мысль’

,

в Питере Лэнгленд-Хассан и Агустин Висенте (ред. )

)

,

Внутренняя речь: New Voices

(

,

. Оксфорд,

2018 г.,

онлайн-издание,

Oxford Academic

, 18 октября 2018 г.

), https://doi.org/10.1093/oso/9780198796640.003.0009,

, по состоянию на 29 декабря 2022 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicInner Speech: New VoicesPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicInner Speech: New VoicesPhilosophy of MindBooksJournals Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Внутреннюю речь можно рассматривать как деятельность, функции которой непрерывны с функциями внешней речи. Тем не менее, есть основания полагать, что внутренняя речь играет познавательную роль как средство сознательного мышления. В этой главе примиряются эти явно противоречащие друг другу утверждения, показывая, как внешняя речь сама по себе может играть когнитивную роль. Опираясь на двухпроцессные теории рассуждений, он развивает взгляд на сознательное («тип 2») мышление как на деятельность, первоначально осуществляемую во внешней речи. Участвуя в самостоятельной речи, мы можем разбивать сложные проблемы на подзадачи, которые могут быть решены с помощью бессознательных процессов («Тип 1»), тем самым значительно расширяя наши мыслительные способности. Именно как последующая интериоризация такого «внешнего мышления» внутренняя речь выполняет когнитивную функцию. Глава также расширяет это описание, чтобы показать, как акты внутренней речи могут функционировать как суждения и решения.

Тем не менее, есть основания полагать, что внутренняя речь играет познавательную роль как средство сознательного мышления. В этой главе примиряются эти явно противоречащие друг другу утверждения, показывая, как внешняя речь сама по себе может играть когнитивную роль. Опираясь на двухпроцессные теории рассуждений, он развивает взгляд на сознательное («тип 2») мышление как на деятельность, первоначально осуществляемую во внешней речи. Участвуя в самостоятельной речи, мы можем разбивать сложные проблемы на подзадачи, которые могут быть решены с помощью бессознательных процессов («Тип 1»), тем самым значительно расширяя наши мыслительные способности. Именно как последующая интериоризация такого «внешнего мышления» внутренняя речь выполняет когнитивную функцию. Глава также расширяет это описание, чтобы показать, как акты внутренней речи могут функционировать как суждения и решения.

Ключевые слова: когнитивные функции языка, сознательное мышление, диалогическая внутренняя речь, двухпроцессные теории рассуждения, внутренняя речь, частная речь, рассуждение

Предмет

Философия разума

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.

Вводный курс : [электронный ресурс] учеб. пособие / В.И. Аннушкин. — 5-е издание,…

Вводный курс : [электронный ресурс] учеб. пособие / В.И. Аннушкин. — 5-е издание,…

, и Абадиа, П.Т. (1995). Pensamiento y lenguaje (стр. 97–115). Барселона: Пайдос.

, и Абадиа, П.Т. (1995). Pensamiento y lenguaje (стр. 97–115). Барселона: Пайдос.