Право творить: что блокирует творческие способности детей

Все ли дети являются творческими по своей природе, или талант — это исключение из правил? Что блокирует творческие способности, а что помогает им раскрыться? Какова в этом роль родителей и школы? Об этом мы поговорили с Александром Александровичем Мелик-Пашаевым, доктором психологических наук, главным редактором журнала «Искусство в школе», главным научным сотрудником Психологического института РАО.

Александр Александрович, давайте вначале проясним терминологию. Как известно, в психологической науке существуют разные подходы к определению того, что такое творчество и творческие способности. Как бы Вы определили, что такое творчество?

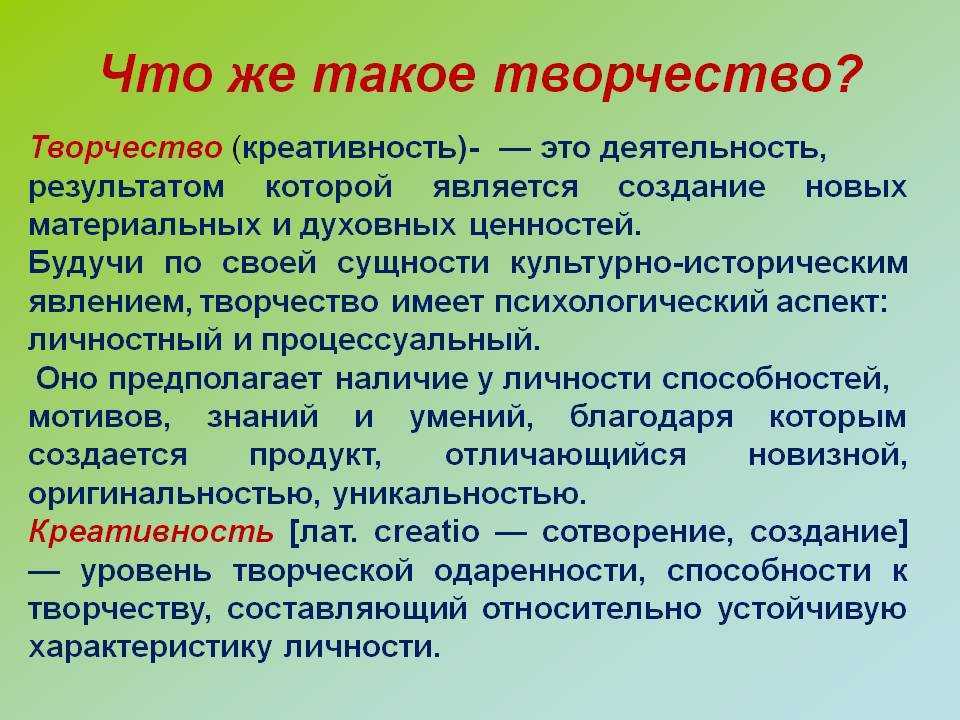

За тем, как мы понимаем те или иные конкретные качества, способности человека, а, тем более, такое важнейшее явление, как творчество, всегда стоит то или иное общее представление о человеке: что он из себя представляет, откуда и куда идет, что может, а чего не может, и так далее. Иногда сам ученый не отдает себе отчета в том, что руководствуется тем или иным априорным представлением о человеке, но, тем не менее, оно влияет на то, что в человеке он замечает, что и как изучает, что оставляет без внимания и, в конечном счете, к каким приходит результатам. Поэтому вначале надо определиться с этим. Я думаю — но это, разумеется, не я придумал! — что сущность человека состоит именно в том, что он — существо творческое. В отличие, быть может, от всего остального, его предназначение в том, чтобы, будучи сотворенным, и самому творить, самому быть творцом, а не просто «функционировать» в мире, который создан без него. Вспомним: в христианской антропологии сотворение человека рассматривается не только как материальный акт — сотворение из глины, но и как акт духовный — человек оживляется божественным творческим Духом и несет его в себе. Этому можно найти подтверждение и в некоторых направлениях психологии, в педагогической практике. Подтверждением служит то, что творчество положительно влияет на человека, рождает у него чувство осмысленности своего существования в мире.

Иногда сам ученый не отдает себе отчета в том, что руководствуется тем или иным априорным представлением о человеке, но, тем не менее, оно влияет на то, что в человеке он замечает, что и как изучает, что оставляет без внимания и, в конечном счете, к каким приходит результатам. Поэтому вначале надо определиться с этим. Я думаю — но это, разумеется, не я придумал! — что сущность человека состоит именно в том, что он — существо творческое. В отличие, быть может, от всего остального, его предназначение в том, чтобы, будучи сотворенным, и самому творить, самому быть творцом, а не просто «функционировать» в мире, который создан без него. Вспомним: в христианской антропологии сотворение человека рассматривается не только как материальный акт — сотворение из глины, но и как акт духовный — человек оживляется божественным творческим Духом и несет его в себе. Этому можно найти подтверждение и в некоторых направлениях психологии, в педагогической практике. Подтверждением служит то, что творчество положительно влияет на человека, рождает у него чувство осмысленности своего существования в мире. А также то, что терапевтическая сила творчества очень велика. Другими словами, творчество — это нормальное, здоровое, естественное состояние человека.

А также то, что терапевтическая сила творчества очень велика. Другими словами, творчество — это нормальное, здоровое, естественное состояние человека.

Обычно считают, что творчество — свойство немногих людей, но, повторюсь, с моей точки зрения, — это норма человеческого бытия. Надо только объяснить, как следует понимать норму. Ее зачастую понимают статистически: то, что часто встречается, то и нормально, а что редко встречается, то либо ниже нормы, либо выше. Это оправданно, когда дело касается среднего роста, средней продолжительности жизни и т.п., да и то — лишь в наличных условиях, а завтра норма может измениться. А когда речь идет о внутренних возможностях человека, то подход должен быть иным, ценностным, когда нормой называют не то, что часто встречается, а наилучшее из возможного.

Один замечательный психиатр, впоследствии ставший еще более замечательным священником, как-то сказал мне: «Где проходит граница нормы — с психиатрической точки зрения непонятно. Явные отклонения «ненормальны», это ясно, а в остальном ничего не ясно. Если, к примеру, я считаю правильным одно, а делаю другое — разве это нормально? У психиатрии нет нормы, а у Церкви норма есть — это святой».

Если, к примеру, я считаю правильным одно, а делаю другое — разве это нормально? У психиатрии нет нормы, а у Церкви норма есть — это святой».

Статистически святых очень мало, но святой — это тот, кем человек может стать, значит, это и есть норма… При всем понимании того, что практически никто ее не достигает вполне, само движение в этом направлении «нормально».

И творчество для существа, которое Творец создал творцом, — это именно норма, а не какая-то экзотическая странность, не свойство отдельных великих людей и не принадлежность некоторых «творческих» профессий. Оно проявляется всегда, когда человек живет, по выражению митрополита Антония Сурожского,«изнутри наружу». Он говорил, что обычно мы живем, реагируя, приспосабливаясь, как-то справляясь с тем, что приходит к нам извне, что предъявляет нам жизнь. Но для человека очень важно осуществлять в жизни что-то такое, что зарождается в нем самом. Чего без него не было бы в жизни. В самом широком смысле слова это и есть потребность в творчестве. И когда она не осуществляется, блокируется, человеку становится плохо, хотя он может не понимать, отчего ему плохо, и искать облегчения совсем не там, где мог бы его получить. Лишение творчества ведет к разного рода отклонениям и аномалиям — и психического, и социального плана. Я бы сказал даже, что ребенок, растущий без творчества, — это либо потенциальный больной, либо потенциальный преступник.

И когда она не осуществляется, блокируется, человеку становится плохо, хотя он может не понимать, отчего ему плохо, и искать облегчения совсем не там, где мог бы его получить. Лишение творчества ведет к разного рода отклонениям и аномалиям — и психического, и социального плана. Я бы сказал даже, что ребенок, растущий без творчества, — это либо потенциальный больной, либо потенциальный преступник.

Больной психически?

Да, психически. Тут и склонность к депрессии, и явление так называемой деперсонализации, отсутствие чувства своей реальности в мире, того, что я зачем-то нужен этому миру, а он зачем-то нужен мне.

Потому эффективна терапия творчеством, о которой я упоминал. Но я при каждом случае повторяю: терапия нужна, когда человек уже заболел, но зачем до этого доводить? Существует же не только лечение, но и профилактика, и творчество — лучшее ее средство.

Мы говорим об искусстве, но творчество возможно, конечно, не только в искусстве или науке, но и в разных профессиях, и в организации своего досуга, в человеческих отношениях, в устройстве повседневной жизни. Бывает, что оно не воплощается в долговечных произведениях или открытиях, но это все равно высокое творчество. Я, например, знал людей, которые не прославили свое имя какими-либо произведениями, но это были гении творческого общения, которые сыграли в жизнях тех, с кем соприкасались, даже большую роль, чем произведения великих писателей.

Бывает, что оно не воплощается в долговечных произведениях или открытиях, но это все равно высокое творчество. Я, например, знал людей, которые не прославили свое имя какими-либо произведениями, но это были гении творческого общения, которые сыграли в жизнях тех, с кем соприкасались, даже большую роль, чем произведения великих писателей.

А в чем эта терапевтическая роль творчества выражается? Каким образом она исцеляет человека?

Оно, прежде всего, помогает обрести чувство осмысленности своей жизни. Конечно, ребенок не думает: вот, вчера моя жизнь была бессмысленна, а сегодня осмысленна. Он просто чувствует, что он не пустое место, что он есть, он присутствует в мире и оставляет в нем свой след, он что-то значит, он — автор, даже если не знает такого слова.

Другая сфера, в которой творчество играет терапевтическую роль, — коммуникативная. Опыт творчества позволяет предотвращать нарушения в этой сфере. Оно предохраняет от отчужденности, вводит в нормальный, даже родственный контакт с другими людьми, с природой. Это касается не только коллективных форм творчества, например, театра. Создавая нечто индивидуально, я могу быть понят и принят другими. Если иметь в виду детей, то тут очень важна роль взрослого, который организует общение детей по поводу их творчества.

Это касается не только коллективных форм творчества, например, театра. Создавая нечто индивидуально, я могу быть понят и принят другими. Если иметь в виду детей, то тут очень важна роль взрослого, который организует общение детей по поводу их творчества.

Дальше. В искусстве востребовано то, что, к сожалению, не востребовано в общем образовании, — наши чувства. Чувства, с помощью которых мы познаем мир, и чувства как содержание душевной жизни. Дети сейчас, увы, ориентированы на искусственную среду, в которой можно не соприкасаться с реальностью, не слышать ее, не видеть, не осязать — то есть, не делать всего того, что как раз свойственно и интересно нормально развивающемуся маленькому ребенку.

И, конечно, художественное творчество обогащает эмоциональную сферу, в нем востребованы тонкости нашего отношения ко всему в мире, в нем расцветает душевная жизнь. Человек с художественным опытом, глядя на вас, увидит не просто внешнюю форму, но облик, в котором просвечивает неповторимая душа, видна судьба. Это ведь очень важно: замечать, чувствовать, осознавать душевную жизнь другого. Да и свою собственную.

Это ведь очень важно: замечать, чувствовать, осознавать душевную жизнь другого. Да и свою собственную.

Как принципиально оценить, что является творчеством, а что нет? Одни исследователи говорят, что творчество — это создание чего-то оригинального. Другие критикуют этот подход, справедливо отмечая, что в таком случае самые творческие люди — это маленькие дети и люди, страдающие шизофренией, потому что именно в их головах рождаются самые необычные ассоциации, самые причудливые идеи. Эти исследователи предлагают оценивать творчество по тому, насколько человеку хочется заниматься творчеством, то есть по уровню мотивации: если у человека есть хотя бы тяга к какому-то виду творчества, то это значит, что у него уже есть способности…

Я думаю, второй подход во многом правомерен. Формализованных критериев творчества не найти; невозможно указать, почему вот здесь творчество есть, а здесь его нет. Оценка всегда бывает основана на понимании, на своем опыте, на суждении группы экспертов — с этим ничего не поделаешь, ничего более точного не существует. Во всяком случае, в искусстве. Но ориентиры есть.

Во всяком случае, в искусстве. Но ориентиры есть.

Я не соглашусь, что критерием творчества является оригинальность или, как сейчас говорят, креативность, которую практически обычно сближают с оригинальностью решений. В искусстве это совершенно не работает: явное большинство великих произведений искусства — это изображение обычных вещей, событий, знакомых сторон действительности. А причудливое и внешне «оригинальное» может не нести никакой художественной ценности. Иногда совпадение происходит, но это скорее исключение. Кем-то высказана замечательная мысль: чем проще, чем обыденнее предмет изображения или описания, тем большую мощь творческого воображения проявляет автор, претворяя его в художественный образ.

Мне кажется, не имеют перспективы попытки исследовать художественное творчество с помощью искусственных методик, где надо проявлять некую «гибкость» и «оригинальность», не имеющие отношения к художественности как таковой. Кстати, многие специалисты в области интеллектуальной одаренности тоже считают, что искусственные, «стерильные» тесты на креативность не позволяют прогнозировать продуктивное интеллектуально-творческое развитие человека.

Методики выявления творческого потенциала должны быть максимально близкими к реальному творчеству. К примеру, если мы говорим об искусстве, то нужно ставить перед ребенком содержательную задачу того же типа, какие решают художники, но при этом методику надо строить так, чтобы не было необходимости много уметь, чтобы недостаток специальной подготовки не «блокировал» творческую инициативу ребенка. И это вполне осуществимо.

Гораздо серьезнее второй упомянутый вами критерий. Действительно, устойчивая, неситуативная потребность ребенка заниматься чем-либо может больше сказать о творческих возможностях ребенка, чем результаты, которых он достиг на сегодняшний день. Мало ли из-за чего что-то может не получаться? Причин может быть множество: не тот настрой, опыт прошлых неудач, неуместное слово взрослого, которое когда-то убедило ребенка в его неспособности, ошибочные оценки, в том числе и положительные, не те художественные материалы, да мало ли что еще. Я говорю сейчас о рисунках детей или о том, что они делают в других видах искусства.

Если же говорить именно о тестах… Когда меня ставят в условия тестирования, а предлагаемые задачи мне чужды, то мои плохие результаты никак не могут свидетельствовать об отсутствии одаренности. Просто мне это неинтересно, не мое, у меня нет мотивации решать эти задачи. Но если ребенок, по собственной постоянной потребности — а не потому, например, что его любимый родственник вчера проявил к этому интерес — стремится заниматься каким-то видом творчества, и особенно если он связывает с ним значимые для него содержания, то это может гораздо больше сказать о его творческом потенциале, чем удачи и неудачи по тестам.

Творческую одаренность ребенка тоже невозможно «измерить»?

Когда говорят об одаренности, возникает терминологическая неясность. Есть термин «способности», и многие ученые считают, что одаренность — это более высокий уровень способностей. Но как проведешь границу между уровнями?

И есть другое понимание. Способности — это возможность что-то освоить, это обладание какими-то качествами, которые нужны, чтобы успешно заниматься той или иной деятельностью. А одаренность — это не умение усвоить что-то уже существующее, а то, что позволяет воплотить в объективном мире, в формах какой-либо деятельности тот или иной замысел, рожденный в моем внутреннем мире. Поэтому я считаю, что нет смысла говорить о «творческой одаренности», ведь одаренность — это и есть дар творчества, печать творческого потенциала человека. Он, увы, не всегда реализуется в жизни, но это уже другой вопрос.

А одаренность — это не умение усвоить что-то уже существующее, а то, что позволяет воплотить в объективном мире, в формах какой-либо деятельности тот или иной замысел, рожденный в моем внутреннем мире. Поэтому я считаю, что нет смысла говорить о «творческой одаренности», ведь одаренность — это и есть дар творчества, печать творческого потенциала человека. Он, увы, не всегда реализуется в жизни, но это уже другой вопрос.

А есть ли критерии, по которым можно отличить, к примеру, хороший рассказ от графоманства?

Это очень трудно сделать, но такая грань существует, и она довольно тонкая в психологическом смысле. Если мы говорим, что дело в желании, в потребности заниматься искусством, то у графомана эта потребность может быть огромной. Но потребность в чем? Замечательный писатель и мыслитель Михаил Михайлович Пришвин как-то написал в своем дневнике, что главное в писательском труде — это, как он выразился, «переводить всерьез жизнь свою в слово». Человек искусства самые значимые для него содержания жизни не в самой жизни «отыгрывает», как другие, а, трансформируя, переводит их в так называемую «вторую реальность», в художественные образы. Это — главное дело его жизни. А у графомана другие потребности: он не стремится переводить свою единственную жизнь в слово, он хочет создавать литературные формы, писать романы, повести, венки сонетов, хокку. Ему кажется, что все дело в какой-то «технологии», в том, чтобы красиво рифмовать, воспроизводить традиционные или современные формы какого-либо искусства и т.д.

Это — главное дело его жизни. А у графомана другие потребности: он не стремится переводить свою единственную жизнь в слово, он хочет создавать литературные формы, писать романы, повести, венки сонетов, хокку. Ему кажется, что все дело в какой-то «технологии», в том, чтобы красиво рифмовать, воспроизводить традиционные или современные формы какого-либо искусства и т.д.

Оговорюсь только: переводить свою жизнь именно в слово или в какую-то иную конкретную форму творчества — это призвание немногих людей. А приобрести полноценный опыт творчества могут и должны все дети. Тогда они потом сами решат, во что им «переводить свою жизнь».

То есть ключ к подлинному творчеству в том, чтобы научиться выражать в искусстве или жизни собственную индивидуальность, собственный опыт?

Да, в первом приближении можно так сформулировать. Но, разумеется, этот опыт нужно преобразовывать в художественные образы, которые отделяются от моей личной жизни и могут стать значимыми для других. Тут большую роль играет воображение. Кстати, в этом отношении ребенок ближе не к упомянутым Вами больным шизофренией, которые создают «нечто оригинальное», а к художникам. Вы знаете, в науке были споры: действительно ли воображение у ребенка такое богатое, как кажется? Или оно кажется богатым только потому, что он не знает, что можно, а чего нельзя? Многие большие ученые склоняются к тому, что ребенок не управляет своей фантазией, не чувствует «сопротивления материала», не знает, что что-то неосуществимо — и поэтому нам кажется, что его воображение такое сильное. Но, по-моему, более глубокая точка зрения принадлежит В.В. Зеньковскому, и она такова. Если бы задачей воображения было оперирование образами, то взрослый профессионал и вообще взрослый человек заведомо превзошел бы ребенка. Но суть воображения — не в том, чтобы оперировать образами, это лишь его средство. Суть в том, чтобы внутреннее, невидимое и необразное — чувства, надежды, ценности, эмоции — превращать в образы. В этом отношении ребенок, который непроизвольно и не скованно выражает в голосе, в интонации, в движении, часто и в рисунке, мир своих чувств, действительно, превосходит взрослого.

Тут большую роль играет воображение. Кстати, в этом отношении ребенок ближе не к упомянутым Вами больным шизофренией, которые создают «нечто оригинальное», а к художникам. Вы знаете, в науке были споры: действительно ли воображение у ребенка такое богатое, как кажется? Или оно кажется богатым только потому, что он не знает, что можно, а чего нельзя? Многие большие ученые склоняются к тому, что ребенок не управляет своей фантазией, не чувствует «сопротивления материала», не знает, что что-то неосуществимо — и поэтому нам кажется, что его воображение такое сильное. Но, по-моему, более глубокая точка зрения принадлежит В.В. Зеньковскому, и она такова. Если бы задачей воображения было оперирование образами, то взрослый профессионал и вообще взрослый человек заведомо превзошел бы ребенка. Но суть воображения — не в том, чтобы оперировать образами, это лишь его средство. Суть в том, чтобы внутреннее, невидимое и необразное — чувства, надежды, ценности, эмоции — превращать в образы. В этом отношении ребенок, который непроизвольно и не скованно выражает в голосе, в интонации, в движении, часто и в рисунке, мир своих чувств, действительно, превосходит взрослого.

Многие из нас в детстве свободно занимались творчеством, а потом это куда-то пропало. Можно ли выделить основные факторы, которые блокируют творческие способности ребенка? Что влияет больше — социальные оценки (когда ты написал стихотворение, показал его кому-то, а оно никому не понравилось, и ты уже в следующий раз с опаской начинаешь пробовать) или внутренние качества человека, воля, целеустремленность?

Если говорить о пути профессионала, то в итоге воля к творчеству оказывается важнее всего. Но мы пока говорим о детях, и тут оценки взрослых сильно влияют, а взрослые не учитывают этого. К примеру, у меня было вполне благополучное детство, никто не препятствовал мне заниматься творчеством, и то я порою вспоминаю какие-то отдельные слова, интонации и оценки, которые мне давали в 6-7 лет. Они на самом деле западают в душу, таятся там и могут мешать. В том числе и неосознанно.

Эти оценки тяготеют к двум крайностям. Первая — когда взрослые уничижительно оценивают творчество своего ребенка или не придают ему значения. Это не значит, что нужно преувеличенно восхищаться — требуется позитивное, уважительное отношение к занятиям творчеством, нужно время, место, материалы. Если родитель говорит: «Сначала сделай уроки, тогда я тебе разрешу заниматься твоей музыкой», это неправильно. Творчество ребенка требует безусловного уважения. И, конечно, если сам не разбираешься в живописи или музыке, не стоит вмешиваться, поправлять только потому, что ты старше — лучше просто проявлять интерес и создавать условия.

Это не значит, что нужно преувеличенно восхищаться — требуется позитивное, уважительное отношение к занятиям творчеством, нужно время, место, материалы. Если родитель говорит: «Сначала сделай уроки, тогда я тебе разрешу заниматься твоей музыкой», это неправильно. Творчество ребенка требует безусловного уважения. И, конечно, если сам не разбираешься в живописи или музыке, не стоит вмешиваться, поправлять только потому, что ты старше — лучше просто проявлять интерес и создавать условия.

Вторая крайность — это назначение ребенка в «таланты», в «артисты», в «поэты» с привлечением материальных средств и знакомств, чтобы «продвинуть» его — издать сборник стихов, устроить малышу персональную выставку, концертное выступление, в чем у него поначалу нет никакой потребности. Взрослые возлагают на ребенка честолюбивые надежды, но он-то не виноват, что их на него возложили! Он не просил назначать себя талантом, но растет под этим грузом. Он знает, что в него вкладываются средства, усилия, надежды, что его за это как-то по-особенному любят; видит, что взрослые журналисты вокруг бегают, какие-то холеные старики аплодируют, лампы на него наводят — как тут сохранить здравое самоощущение, как к этому не привыкнуть? И он чувствует себя обязанным соответствовать овациям, которых он не просил.

А ведь чаще всего оценки бывают преувеличенными или вовсе ошибочными: они проистекают из тщеславия, из некомпетентности, возникают под влиянием детского обаяния, из-за хорошей «обучаемости» ребенка — но за всем этим индивидуального таланта может не оказаться. Существует явление, которое психологи называют диссинхронией развития, когда в каком-то отношении ребенок временно опережает других детей, и это легко принять за выдающееся дарование. На самом деле, это просто некая аномалия, неравномерность в развитии, как это бывает и с развитием и ростом тела. Потом все выравнивается, и оказывается, что никаких выдающихся данных у ребенка нет. Или, во всяком случае, они не получили развития. потому что он рос в неестественных условиях, и в житейском, и в творческом плане. Это оборачивается травмой и для родителей, и для ребенка. Экс-звезда становится несчастным человеком, испытывающим чувство несостоявшейся жизни. Иногда это кончается страшными драмами, вплоть до личностных расстройств и даже самоубийств.

Получается, что если родители радуются, что их ребенок — «вундеркинд», то они акцентируют внимание и свое, и ребенка, и окружающих не на творчестве как таковом, а на самом ребенке. Мол, посмотрите, какой он у меня прекрасный…

Да, и при этом он – МОЙ! Родители бывают глухи и слепы в тех слишком известных случаях, когда они успехами — а на самом деле жизнью своего ребенка — неосознанно пытаются компенсировать собственные нереализованные мечты.

Родительская любовь и поддержка должна проявляться не в том, чтобы тащить младенцев под камеры и на концертные эстрады, а в уважительном и позитивном отношении к творчеству ребенка, без преждевременного предопределения его пути. Дать ему возможность попробовать себя и в том, и в этом. Душа ребенка подскажет, на каком пути она может расти и развиваться.

Правда, в наше время это становится все труднее, потому что возможности так называемого дополнительного образования сужаются. Раньше ребенок в самом деле мог попробовать многое, перейти из кружка в кружок, отказаться от чего-то, вернуться опять. Этот период поиска очень важен. Сейчас мало кто может себе это позволить.

Этот период поиска очень важен. Сейчас мало кто может себе это позволить.

Сейчас эти поиски начинаются в 30 лет, когда люди с высшим юридическим образованием понимают, что юриспруденция их интересует очень мало, и начинают заниматься живописью, танцами, фотографией…

Лучше поздно, чем никогда. Но для взрослого это куда труднее! Не зря существует понятие «сензитивные периоды развития» — периоды повышенной чувствительности к восприятию чего-либо. То, что ты упустил в 7 или в 14-15 лет, потом с трудом добирается. Но иногда получается.

Что в этом смысле может сделать школа, на Ваш взгляд?

В школе детей пытаются чему-то научить, чем-то «полезным» нагрузить и непреднамеренно глушат их собственные творческие силы. Иногда они пробиваются сквозь все навязанное, но чаще — нет. Школа так и позиционирует себя: наше дело — не таланты воспитать, а дать всем базовый минимум знаний-умений. Но грамотность, взятая отдельно от того, что человек хочет выразить, — это весьма сомнительная вещь в искусстве.

Когда в самом ребенке пробудится желание выразить свой внутренний мир в образах, тогда можно помогать ему осваивать средства оформления его замысла. Конечно, это довольно тонкая задача, в общеобразовательной школе трудноосуществимая. Но, навязывая ребенку, что и как сделать, когда ему самому это не нужно, мы убиваем интерес. Лучше помочь ему сформулировать его собственные идеи, которые для него могут быть неясными, и в момент, когда он начнет пробовать их воплощать, и у него не будет получаться из-за нехватки средств, его можно учить и литературным приемам, и технике живописи, и музыкальным выразительным средствам. Потому что тогда он будет видеть, что это ему нужно, чтобы его собственный замысел осуществился, что без этого не получится.

Наверное, это все-таки базируется на том, что учитель уважает ребенка в том его возрасте, в котором он его встретил, не считает «пока что неполноценным» из-за того, что он мал…

Да, конечно. Допустим, ребенок пока ничего не может, не знает, но если я вижу в нем потенциально творческое уникальное существо, то все мое обращение с ним строится по-другому. Если я исхожу из того, что вот эта родившаяся душа принесла нечто в мир, а я должен ей дать возможность найти и проявить себя — это один подход. А если для меня он пока еще никто, и от меня якобы зависит, что из него получится, — это совсем другая позиция!

Если я исхожу из того, что вот эта родившаяся душа принесла нечто в мир, а я должен ей дать возможность найти и проявить себя — это один подход. А если для меня он пока еще никто, и от меня якобы зависит, что из него получится, — это совсем другая позиция!

А что если у ребенка или подростка есть какие-то способности, какой-то талант, но ему не хватает дисциплины?

Дисциплина тоже рождается из мотивации. Часто думают, что способности — это одно, а желание заниматься чем-то — другое: «У него к этому есть способности, но нет желания трудиться». Конечно, в жизни бывает всякое, и между разными сторонами нашей натуры нередко возникают противоречия. Но вообще-то, как кто-то сказал, «гений максимально трудолюбив». Чем больше того, что изнутри меня идет и ищет проявления, тем меньше меня надо заставлять. Главное, чтобы ребенок почувствовал, что в этом виде творчества он может выразить то, что в его душе рождается. Тогда вопрос прилежания решится сам собой.

А что касается влияния эмоциональной уравновешенности? Бывает ведь, что человек талантливый, но при этом у него столько сил и энергии уходит на то, чтобы как-то прожить свою внутреннюю борьбу, разобраться с внутренними проблемами, что на творчество их уже не остается. Получается, что творческий человек должен быть, если так можно выразиться, психологически здоров?

Получается, что творческий человек должен быть, если так можно выразиться, психологически здоров?

Не всегда это так, но так должно быть. Когда говорят, что творчество связано с дисгармонией, с тревожностью, даже с болезнью, и приводят примеры, — это, на мой взгляд, поверхностный подход. Я думаю, что для творческих людей особенно важно наличие духовно-мировоззренческих опор, потому что если надеяться только на свои силы, то ты быстро истощаешься. Талантливый человек искусства гораздо более открыт разным влияниям и впечатлениям, чем человек рациональный, замкнутый в себе, занимающийся чем-то по алгоритму. Чем художник талантливее, тем острее он чувствует внутреннюю жизнь всего — людей, природы, чувствует глубинные пласты событий, какие-то невербализуемые стороны бытия, его противоречия; его разрывает потребность воплощать все это и одновременно пьянит собственная способность чувствовать и воплощать. Если у него нет опоры, помощи свыше, то он может не справляться с собственной универсальной чувствительностью. Ее груз может выдержать духовный стержень внутри человека. А если для меня все заключено в искусстве как таковом, то можно и сломаться. К счастью, так далеко не всегда случается.

Ее груз может выдержать духовный стержень внутри человека. А если для меня все заключено в искусстве как таковом, то можно и сломаться. К счастью, так далеко не всегда случается.

Творчество и социальная оценка: как здесь быть? Если ребенок нигде, кроме семьи, не получает положительной обратной связи на свое творчество? Как тогда можно поддержать ребенка в том, чтобы он продолжал заниматься тем, что он любит?

До определенного возраста это, по-моему, не имеет значения — важно, чтобы ценили родители, ближайший круг любимых людей. Ближе к подростковому возрасту, конечно, становится важно социальное признание. И здесь в каждом случае надо смотреть на конкретную ситуацию. Хорошо, если рядом есть умный педагог; совсем хорошо, если в близком кругу есть люди, которые делают что-то в близкой ребенку области и могут его в это понемногу вовлекать.

Я вообще думаю, что оптимальная педагогика, трудно осуществимая в современных условиях, — это вовлечение растущего ребенка в реальную творческую деятельность в той или иной области. Как это бывало в мастерских художников XVI века: подросток-подмастерье постепенно осваивал один уровень мастерства, второй, третий — и с самого начала, в какой-то форме и степени, уже участвовал в реальном творчестве мастера. А мастер при этом, заметьте, не занимался педагогикой в нашем смысле слова, он просто готовил себе помощников, но таким образом они вовлекались в творчество, делали реальное общее дело с мастером. Так же и ученые могут привлечь подростков к какой-то вспомогательной исследовательской работе. Археолог может взять их с собой, и если они что-то найдут на раскопках, то представьте, какое это будет для них иметь значение! И даже если не найдут, они и помощь окажут, и сами многому научатся.

Как это бывало в мастерских художников XVI века: подросток-подмастерье постепенно осваивал один уровень мастерства, второй, третий — и с самого начала, в какой-то форме и степени, уже участвовал в реальном творчестве мастера. А мастер при этом, заметьте, не занимался педагогикой в нашем смысле слова, он просто готовил себе помощников, но таким образом они вовлекались в творчество, делали реальное общее дело с мастером. Так же и ученые могут привлечь подростков к какой-то вспомогательной исследовательской работе. Археолог может взять их с собой, и если они что-то найдут на раскопках, то представьте, какое это будет для них иметь значение! И даже если не найдут, они и помощь окажут, и сами многому научатся.

А если ребенок талантливый, у него что-то хорошо получается, но он пока (или вообще) не способен представить окружающим плоды своего творчества. Не умея или не желая это делать и видя, что результаты его творчества не востребованы, он может его забросить…

Опять же скажу: если бы дети участвовали в реальной работе профессионалов, это сняло бы остроту вашего вопроса. Я помню, например, как ученики монументалиста-дьякона реально (и великолепно!) оформляли трапезную монастыря авторскими мозаиками, изображавшими Сотворение Мира. Какой еще презентации можно желать? К сожалению, это крайне редкий пример. Чаще всего презентация детского творчества бывает связана с соревнованием, конкурсом, олимпиадой — не важно, какого масштаба — международного или внутришкольного. Но не всякий музыкант должен одновременно быть спортсменом и выигрывать конкурсы. Не всякий способен быть своим собственным «продюсером». Все это разные вещи. Всегда были и есть творческие люди, которые дистанцируются от конкурсов, от конкуренции, у которых нет желания победить другого. С моей точки зрения, конкурсы детского творчества скорее вредны в нравственном, личностном плане и в лучшем случае бесполезны в плане индивидуально-творческого развития. Существуют и другие мнения. Но, как ни относись к конкурсам-олимпиадам, они охватывают небольшую часть детей, а к творчеству способны все, и оно нужно всем.

Я помню, например, как ученики монументалиста-дьякона реально (и великолепно!) оформляли трапезную монастыря авторскими мозаиками, изображавшими Сотворение Мира. Какой еще презентации можно желать? К сожалению, это крайне редкий пример. Чаще всего презентация детского творчества бывает связана с соревнованием, конкурсом, олимпиадой — не важно, какого масштаба — международного или внутришкольного. Но не всякий музыкант должен одновременно быть спортсменом и выигрывать конкурсы. Не всякий способен быть своим собственным «продюсером». Все это разные вещи. Всегда были и есть творческие люди, которые дистанцируются от конкурсов, от конкуренции, у которых нет желания победить другого. С моей точки зрения, конкурсы детского творчества скорее вредны в нравственном, личностном плане и в лучшем случае бесполезны в плане индивидуально-творческого развития. Существуют и другие мнения. Но, как ни относись к конкурсам-олимпиадам, они охватывают небольшую часть детей, а к творчеству способны все, и оно нужно всем.

Как Вы думаете, может ли перфекционизм — как стремление сделать максимально лучшее из возможного для меня — быть полезным в творчестве? Или все-таки это вредная вещь?

Непростой вопрос. Конечно, когда ты что-то сделал, и у тебя не совсем получилось то, о чем мечтал и ради чего трудился, то остается чувство неудовлетворенности, незавершенности, хочется вернуться и сделать лучше. Это естественно. Но перфекционизм может быть и своего рода болезнью, и проявлением гордыни. В романе Альбера Камю «Чума» был персонаж — чудаковатый писатель, который в течение многих лет правил одну и ту же фразу, примерно такую: «Прекрасным весенним утром элегантная амазонка на великолепном коне скакала по цветущим аллеям Булонского леса…». Все думали, что он пишет или даже написал большой роман, но когда он умер, в его архиве нашли только тысячи вариантов этой единственной, начальной фразы…

Но если говорить серьезно, то абсолютного идеала художник, наверное, никогда не достигает, поскольку замысел, который приходит от Бога, всегда более глубок и масштабен, чем то, что мы можем воплотить без потерь. Когда замысел облекается в земные формы, что-то неизбежно теряется — иначе и невозможно, как невозможен рай на земле. Мне может казаться, что Леонардо в «Тайной вечере» или Рембрандт в «Возвращении блудного сына» достигли совершенства, но, скорее всего, сами они так не думали.

Когда замысел облекается в земные формы, что-то неизбежно теряется — иначе и невозможно, как невозможен рай на земле. Мне может казаться, что Леонардо в «Тайной вечере» или Рембрандт в «Возвращении блудного сына» достигли совершенства, но, скорее всего, сами они так не думали.

Получается удивительная вещь: с одной стороны, в творчестве важны интерес, мотивация, воля, дисциплина, с другой стороны — вдохновение дается свыше, его невозможно регулировать по своему желанию.

Невозможно. Я могу только стараться быть готовым к этому, настраивать себя как инструмент. А в лучшие моменты творчества человек оказывается «больше себя самого», и потом сам не вполне понимает, как он на это решился, какое отношение имеет к тому, что получилось. Так бывает в любом виде творчества, и это называется синергией, совместным действием Бога и человека. Это напоминает нам, что мы не только творцы, но, прежде всего, сотворцы, которым Творец поручил возделывать Райский сад и дал власть нарекать имена существам, которые все же не нами сотворены. Кто имел дело с маленькими художниками и поэтами, припомнит поразительные случаи, когда ребенок оказывался больше себя, больше своего возраста — но это тема для специального разговора!

Кто имел дело с маленькими художниками и поэтами, припомнит поразительные случаи, когда ребенок оказывался больше себя, больше своего возраста — но это тема для специального разговора!

Беседовала Анастасия Храмутичева

Источник: Thezis.ru Гуманитарные дискуссии

Дорогою добра – Страница 2 – ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД Сосновый бор

Опубликовано автором Ангелина

С сегодняшнего дня смена «Дорогою добра» начинает реализацию своей профильной программы. Так, вчера, 22 октября, прошел день заезда, где Центр принял около 200 детей с разных концов нашей республики. Во время заезда дети прошли медосмотр, заселились по комнатам и распределились по академиям. Во второй половине дня воспитанники встретились с администрацией Центра, ознакомились с программой смены Читать больше проБлаготворительные фонды начали свою работу по выбранным направлениям[…]

Опубликовано в рубрике Дорогою добраОпубликовано

В рамках Года добровольца (волонтера) с целью выявления и развития творческих способностей детей и подростков, создания условий для формирования духовно богатой, физически здоровой, творческой личности, обладающей активной жизненной позицией, в Центре «Сосновый бор» с 22 октября по 11 ноября 2018 года начинает свою работу программа профильной смены «Дорогою добра». В течение 21 дня дети будут Читать больше проАнонс профильной смены “Дорогою добра”[…]

Опубликовано в рубрике Дорогою добра, Регион 14Опубликовано автором Алина Сергеевна

Вот и завершилась самая добрая, яркая и красочная профильная смены «Дорогою добра», которая активно началась с 19 октября. Всю смену воспитанники Центра отдыха и оздоровления «Сосновый бор» выявляли и развивали свои творческие способности, занимались проектной деятельностью, занимались продвижениями своих благотворительных фондов, посещали занятия по дополнительному образованию.

Опубликовано автором Алина Сергеевна

Каждый ребенок стремится познать неизведанное, заглядывая туда, куда, порой, запрещено входить. Утолив своё неуемное любопытство, он открывает перед собой широкие горизонты. Вооруженный новыми знаниями, теперь он может определиться и с выбором будущей профессии. Так, среди ребят кружка «Ловец слов» есть дети, которые в будущем видят себя мастерами по приготовлению пищи – поварами. Специально для них Читать больше про«Түһүлгэ»: взгляд изнутри[…]

Опубликовано в рубрике Дорогою добра, НовостиМин аатым Евсеева Карина. Мин 13 саастаахпын. Таас – Урэх Р.В Ланкунов аатынан 9-дээх орто оскуолатыгар үөрэнэбин. Бэйэм Миирнэй оройуонуттан сылдьабын. Мин бастакы вожатайым Мохначевская Алена Леонидовна диэн. “Сосновый Бор” Саха сирин урдунэн сыл устата улэлиир соҕотох лааҕыр буолар. Манна ынырык элбэх мероприятиелар буолаллара наһаа үчүгэй. Онон – манан куоракка киинэҕэ сырытыннараллар, оонньото илдьэллэр. Куҥҥэ Читать больше проПишут наши дети…[…]

Мин 13 саастаахпын. Таас – Урэх Р.В Ланкунов аатынан 9-дээх орто оскуолатыгар үөрэнэбин. Бэйэм Миирнэй оройуонуттан сылдьабын. Мин бастакы вожатайым Мохначевская Алена Леонидовна диэн. “Сосновый Бор” Саха сирин урдунэн сыл устата улэлиир соҕотох лааҕыр буолар. Манна ынырык элбэх мероприятиелар буолаллара наһаа үчүгэй. Онон – манан куоракка киинэҕэ сырытыннараллар, оонньото илдьэллэр. Куҥҥэ Читать больше проПишут наши дети…[…]

Опубликовано автором Алина Сергеевна

Добрым делами земля полнится, говорят в народе. Вот и воспитанники профильной смены «Дорогою добра» глубоко верят в это. На протяжении всей смены ребята, объединившись в благотворительные фонды, разрабатывали свои проекты и воплощали их в жизнь. Так, воспитанники 3 академии «Мастерская добрых дел» устроили дружескую встречу с детьми из РКСШИ для не слышащих обучающихся. Сотрудники школы Читать больше про«Мастерская добрых дел» обрели в РКСШИ для не слышащих детей новых друзей и встретились с Антоном Васильевым[…]

Сотрудники школы Читать больше про«Мастерская добрых дел» обрели в РКСШИ для не слышащих детей новых друзей и встретились с Антоном Васильевым[…]

Опубликовано автором Алина Сергеевна

Все мы мечтаем о счастливой старости: хорошем социальном пособии от государства, путешествиях, заботливых детях и внуках… Но на деле часто оказывается, что жизнь стариков особенно одиноких – крайне тяжела. Как вы уже знаете, в Центре «Сосновый бор» проводится проектная деятельность CAS – форум, нацеленная на развитие у детей толерантности, морально-нравственных качеств, умение работать в команде, Читать больше проНаше дело – превращать старость в радость![…]

Опубликовано автором Алина Сергеевна

Начало ноября в нашем Центре ознаменовалось невероятно насыщенными и интересными днями. Каждый день воспитанника расписан не по дням, и даже по не по часам, а по минутам! Ведь быть занятым сейчас- быть успешным, эффективным и сильным в будущем. Детей профильной смены «Дорогою добра», направлений «Алгысфильм», «Пластилин» и бизнес-игры «ЭРГИЭН» объединяют не только отрядные мероприятия, но Читать больше проЭкскурс по кружкам[…]

Опубликовано в рубрике Дорогою добра, Новости«Креативность: изнутри и снаружи» — новый канал YouTube о тенденциях, современной культуре и творческих задачах

Есть вещи, которые подпитывают наше творчество, такие как осведомленность о тенденциях, гениальные работы художников и глубокое понимание культурных контекстов.

Есть также вещи, которые влияют на нашу мотивацию и подавляют творческие порывы. Например, синдром самозванца, страх пропустить (FOMO) или перфекционизм.

Мы в Depositphotos не понаслышке знаем, с какими проблемами сталкиваются дизайнеры, фотографы, SMM-специалисты, маркетологи и другие специалисты креативной индустрии. Наш новый канал на YouTube «Творчество: внутри и снаружи» — это наше послание любви и поддержки каждому из вас!

Посетите канал

«Творчество: внутри и снаружи» на YouTube — зачем подписываться

Год за годом Depositphotos публикует отчеты о тенденциях в области визуальной культуры, коммуникации, дизайна и творчества. До сих пор они принимали форму инфографики (например, «Тенденции графического дизайна 2022») или интерактивных веб-сайтов (например, «8 креативных тенденций 2022 года»).

В 2022 году наша миссия состоит в том, чтобы поддержать креативщиков по всему миру и вывести их на новый уровень и запустить канал на YouTube. Наши короткие, информативные, но динамичные видеоролики помогут вам сориентироваться в последних тенденциях, бросить вызов FOMO и синдрому самозванца, а также генерировать идеи.

Наши короткие, информативные, но динамичные видеоролики помогут вам сориентироваться в последних тенденциях, бросить вызов FOMO и синдрому самозванца, а также генерировать идеи.

«Творчество. Inside & Out» — это уникальная возможность сэкономить время творческим людям, занимающимся образовательно-развлекательным видеоконтентом на стыке визуальных коммуникаций, маркетинга и культуры.

Наслаждайтесь нашими первыми видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски.

Смотреть первый выпуск

«Мемы: глупые или гениальные?» — Посмотрите наш самый первый выпуск

Мемы правят миром, согласны? Если нет, то это, по крайней мере, одна веская причина, чтобы ознакомиться с нашей основной серией статей «Творчество. Внутри и снаружи».

Вы узнаете, почему некоторые мемы имеют больший охват, чем рекламные ролики с астрономическими бюджетами, и могут ли фирмы использовать их для повышения лояльности клиентов и узнаваемости бренда.

«Мемы: глупые или гениальные?» включает мнения экспертов, современные маркетинговые кейсы, советы и антисоветы по использованию мемов для брендов, а также список учетных записей Instagram для отслеживания мемов. И когда вы закончите с выпуском, не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить новые видео.

Подписаться на канал

Хотите попробовать свои силы в создании мемов? Вот вам еще одна новость. Memomet — это бесплатный инструмент для быстрого создания мемов, разработанный спикером из нашего недавнего видео.

Идея Memomet заключается в том, чтобы помочь украинцам преодолеть стресс и разочарование с помощью юмора, однако вы также можете практиковать свои творческие навыки и поддержать украинцев, используя этот инструмент прямо сейчас.

Дайджест блога Depositphotos

Присоединяйтесь к сообществу из 160 000 ежемесячных читателей, которые одержимы

потрясающими визуальными эффектами, полезными советами и замечательными историями

Спасибо за подписку на ежемесячный дайджест блога Depositphotos!

Пожалуйста, проверьте свой почтовый ящик, нам есть чем поделиться с вами.

Продвижение культуры творчества в библиотеках: программирование и взаимодействие

Продвижение культуры творчества в библиотеках: программирование и взаимодействие | Магазин АЛАПерейти к основному содержанию

Поиск по сайтуГлавное меню

Главное меню

- Дом

- Продвижение культуры творчества в библиотеках: программирование и участие

Меган Лоттс

Добавить в корзину

Цена:

54,99 $

Участник ALA

49,49 $

Прочтите образец этой книги прямо сейчас!

1,21 МБ • pdf • Скачать

- Описание

- Содержание

- Об авторе

- отзывов

Эта книга показывает академическим и публичным библиотекам многочисленные преимущества воспитания культуры творчества, предлагая практическое руководство по поощрению междисциплинарного сотрудничества, запуска мероприятий активного обучения, посвященных коллекциям и услугам, воспитанию доброжелательности и укреплению доверия, а также формирование партнерских отношений, способствующих повышению узнаваемости библиотеки.

Сегодняшние библиотечные работники играют множество ролей: хранители информации, связующие звенья, сотрудники и рассказчики. Ключевым компонентом является креативность, которая служит основой успешного функционирования команды, а также оказывает положительное влияние на сообщества. В этой книге рассматривается креативность и то, как ее можно применять в культуре библиотечной работы, программировании и работе с общественностью. Лоттс показывает, как библиотеки могут поощрять сотрудников к нестандартному подходу к преподаванию, обучению и решению проблем. Эта бодрящая книга

- демонстрирует, почему вызовы нашего текущего исторического момента дают нам уникальную возможность остановиться и подумать о нашей работе и наших целях;

- погружается в несколько тематических исследований творческих и игривых библиотечных проектов, многие из которых могут быть адаптированы для повторного использования, исследуя, как они появились и какое влияние они оказали на свои сообщества;

- обсуждает получение поддержки от администраторов и финансирующих организаций;

- предлагает советы по сотрудничеству с сообществами;

- помогает читателям оценить влияние проектов на сообщества; и

- рассказывает о том, как учиться и расти после неудач и разочарований.

Предисловие

Благодарности

Часть I. Культура творческой библиотеки

Глава 1. Творчество – не сверхспособность

Глава 5: Оценка 9

Глава 9: Журналы

Глава 10: Изготовление пуговиц Глава 12: Экспериментальная станция

Глава 13: Ретриты преподавателей по писательскому мастерству

Заключение

- 0070

- Приложение B: Творческий рабочий лист

Библиография

Алфавитный указатель

Меган Лоттс

Меган Лоттс — библиотекарь по искусству в Рутгерском университете штата Нью-Джерси, где она регулярно проявляет творческий подход, проводя исследовательские семинары по программированию, создавая коллекции и создавая коллекции. мероприятия в кампусах Нью-Брансуика. Она представила свои исследования о рабочих пространствах, играх и работе библиотечных связей как на национальном, так и на международном уровне, а также опубликовала статьи в Художественная документация , портал: Библиотеки в академических кругах , Новости колледжей и исследовательских библиотек и многое другое. Она получила степень MFA (2004 г.) и MLIS (2007 г.) в Университете Висконсин-Мэдисон; а также степень бакалавра искусств в области живописи (2000 г.) и степень бакалавра искусств в области истории искусств (2002 г.) Университета Иллинойса-Шампейн-Урбана. В настоящее время она живет в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, где продолжает исследовать, создавать и участвовать в повседневной деятельности, связанной с творчеством и игрой.

Она получила степень MFA (2004 г.) и MLIS (2007 г.) в Университете Висконсин-Мэдисон; а также степень бакалавра искусств в области живописи (2000 г.) и степень бакалавра искусств в области истории искусств (2002 г.) Университета Иллинойса-Шампейн-Урбана. В настоящее время она живет в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси, где продолжает исследовать, создавать и участвовать в повседневной деятельности, связанной с творчеством и игрой.

«Творчество может показаться сложной и неуловимой темой для тех, кто не считает себя особенно изобретательным, но Лоттс развеивает эти сомнения в начале книги, уверяя читателей, что инновации имеют уникальное проявление в каждом… Принципы творчества, которые Лоттс подчеркивает, что она найдет отклик у любой аудитории.С помощью указаний, изложенных в части 1, библиотекари могут рассматривать производные от типовых действий из части 2. Читатели должны рассчитывать на быстрое прохождение этой работы из-за краткости, но также и из-за ясного тона. и анекдотический стиль. Эта книга рекомендуется в качестве отправной точки для библиотекарей, которые стремятся предлагать более увлекательные программы».

Эта книга рекомендуется в качестве отправной точки для библиотекарей, которые стремятся предлагать более увлекательные программы».

— Журнал юридической библиотеки

«Ее сообщение о нестандартном мышлении является своевременным для библиотечных специалистов, столкнувшихся с сокращением бюджета, заработной платы и персонала, и, наоборот, с растущими требованиями со стороны администраторов, а также посетителей … Хотя это нетрадиционно, это книга имеет определенное очарование и полезность».

— Catholic Library World

«Краткое руководство и полезный учебник для начинающих, предлагающий рекомендации, рекомендуемые методы и рекомендации по дальнейшим действиям для библиотечных специалистов, заинтересованных в развитии творческой практики и программирования в своей библиотеке».

— Technical Services Quarterly

«Первый пример [в книге] — это игровая станция Lego для библиотеки, которую было дешево установить и которая поощряла творческое решение проблем посредством веселой игры. Другие идеи, которые хорошо сработают для публичных библиотек, — это журналы, изготовление пуговиц, экспериментальная станция и мой фаворит: городские зарисовки, где вы «показываете мир, по одному рисунку за раз», которые помогают участникам общаться, делиться и убегать от своей повседневной жизни во время пандемии … Я бы рекомендовал эту книгу всем всем библиотекарям, которые хотели бы творчески взаимодействовать со своими сообществами, сотрудничая и рискуя при обучении, совместном использовании и создании».

Другие идеи, которые хорошо сработают для публичных библиотек, — это журналы, изготовление пуговиц, экспериментальная станция и мой фаворит: городские зарисовки, где вы «показываете мир, по одному рисунку за раз», которые помогают участникам общаться, делиться и убегать от своей повседневной жизни во время пандемии … Я бы рекомендовал эту книгу всем всем библиотекарям, которые хотели бы творчески взаимодействовать со своими сообществами, сотрудничая и рискуя при обучении, совместном использовании и создании».

— Журнал Австралийской библиотечно-информационной ассоциации

Также представляет интерес:

Успехи переводных студентов: работа с академической библиотекой и взаимодействие с ней

Добавить в корзину

Просмотр полной страницы продукта

Авторы:

3 900 Энн Маршалл

Марк Робисон

Детали:

Цена:

62,99 $

Артикул:

978-0-8389-4971-9

90:0029 Год публикации0003Издатель:

ALA Editions

Количество страниц:

Ширина:

Высота:

Формат:

. Сотрудничество

Сотрудничество

Добавить в корзину

Посмотреть всю страницу товара

Авторы:

Валери Хортон

Детали:

Цена:

$54,99

Номер позиции:0003

978-0-8389-4987-0

Год публикации:

Издатель:

ALA Editions

Номер страниц:

Ширина:

Высота:

Формат:

Softcover

AP AT AP Categories

AP AT AP.

A, C, I

Содействие успеху учащихся: академические, социальные и финансовые инициативы

Добавить в корзину

Просмотр полной страницы продукта

Авторы:

Сигрид Келси

Details3

0002 Цена:

$ 59,99

Номер предмета:

978-0-8389-3829-4

Год публикации:

Издатель:

ALA Editions

Номер страницы:

:

Huests

.

Формат:

Мягкая обложка

AP Категории:

A, I

Библиотека Далее: Семь шагов по обновлению

Добавить в корзину

Просмотр полной страницы продукта

90Rayus3 Авторы:

00003

Де

Высота:

Формат:

Мягкая обложка

Категории AP:

A, C, I, T

Библиотека Engaged: высокоэффективные образовательные практики в академических библиотеках Просмотреть всю корзину продукта

0 Добавить в корзину

Авторы:

Джоан Д. Руэль

Подробная информация:

Цена:

$ 62,00

Номер предмета:

978-0-8389-4784-5

Год. Год. Страницы:

Ширина:

Высота:

Формат:

Мягкая обложка

AP Категории:

A, I, P

The Engaged Library: High-Impact Librions Educational Practices0003

Добавить в корзинуПросмотр Полного продукта Страница

Авторы:

Джоан Д.