Ваш мозг принимает решения без вас / Хабр

В мире, полном двусмысленностей, мы видим то, что хотим

Стадион Палмер в Принстоне, 1951 год. Классический матч непобеждённой команды американского футбола, принстонских «Тигров», с тэйлбэком-звездой Диком Кацмайером – талантливым игроком и бегуном, получившим рекордное количество голосов на конкурсе за приз Хейсмана [ежегодная награда выдающихся игроков в университетский футбол – прим. перев.] – против Дартмута. Принстон выиграл в игре, изобиловавшей пенальти, но не без проблем: более десяти игроков получили травмы, сам Кацмайер сломал нос и получил сотрясение мозга. Это была «грубая игра», как описывал её The New York Times, смягчая при этом выражения, «приведшая к встречным обвинениям обоих соперников». Каждая сторона обвиняла другую в нечестной игре.

Об игре написали не только на спортивных страницах СМИ, но и в журнале психологии Journal of Abnormal and Social Psychology. Вскоре после игры психологи Альберт Хасторф [Albert Hastorf] и Хэдли Кэнтрил [Hadley Cantril] опросили студентов и показали им запись игры.

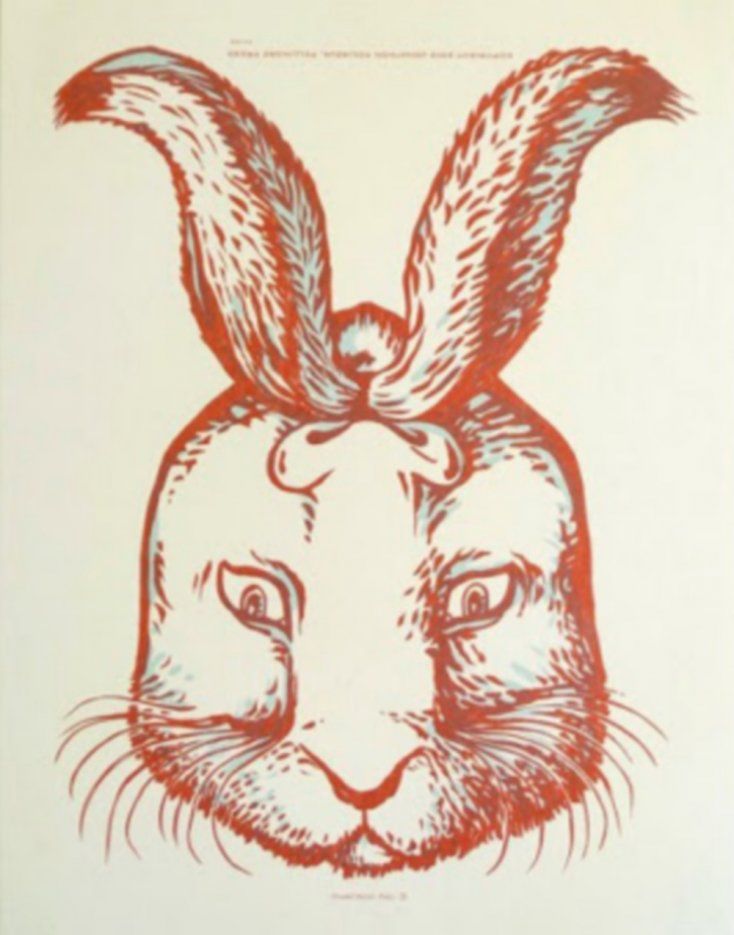

Иллюзия утка/кролик, впервые показанная психологом Джозефом Джастроу [Joseph Jastrow]

Наблюдая и интерпретируя запись игры, студенты вели себя так, как дети, которым показывают знаменитую картинку с иллюзией утки/кролика. На пасху [пасхальный заяц — пасхальный символ в культуре некоторых стран Западной Европы, Канады и США – прим. перев.] больше детей видят кролика, а в другие дни большинство видят утку [1]. Картинка позволяет сделать обе интерпретации, и переключение с одной на другую требует усилий.

Мне не о чем было волноваться. Как показал эксперимент Эллисон Гопник [Allison Gopnik] и её коллег, ни один ребёнок от 3 до 5 лет самостоятельно не изменил интерпретации подобного рисунка (в их случае, рисунка вазы/лица) [2]. При проверке детей постарше, треть нашла вторую интерпретацию. Большинство остальных смогло увидеть её, когда им описали двусмысленность. Интересно, что дети, самостоятельно заметившие две интерпретации, лучше показали себя на тестировании «теории сознания» – по сути, возможности оценивать своё собственное состояние по отношению к миру. Например, им показывали коробку цветных мелков, которые на поверку оказывались свечами, а затем просили предсказать, что подумает другой ребёнок про содержимое этой коробки.

А если вы не разглядели сразу же утку/кролика, или двусмысленность в другой картинке, не нужно сразу паниковать. В любых исследованиях участвуют взрослые, по описанию учёных «возможно, имеющие сложные предметно-изобразительные возможности», не способные переключиться. И «правильной» интерпретации тоже не существует – несмотря на небольшую «утиную» тенденцию, «кроликовых» людей вполне достаточно. Исследования, пытавшиеся найти связь интерпретации с праворукостью и леворукостью, окончились ничем. Моя жена видит кролика, я – утку. Мы оба левши.

Но хотя любому человеку можно показать и утку, и кролика, есть одна вещь, которую не видит никто: вы не в состоянии видеть утку и кролика одновременно.

Когда я спросил Лизу Фельдман Баррет [Lisa Feldman Barrett], главу лаборатории междисциплинарного изучения эмоций из Северо-восточного университета, живём ли мы, метафорически говоря, в утино/кроличьем мире, она быстро ответила: «Не думаю, что это метафорическая тема». По её словам, структура мозга такова, что между нейронами существует гораздо больше связей, чем те, что передают сенсорную информацию извне. Мозг добавляет деталей в неполное изображение и ищет смысл в двусмысленных входных данных. По её словам, мозг – это «орган генерации выводов». Она описывает рабочую гипотезу, получающую всё больше подтверждений, под названием предсказательное кодирование, согласно которой ощущения исходят из мозга и корректируются поступающей извне информацией. Иначе мозг не справился бы со слишком большим количеством поступающей на сенсорный вход информации. «Это неэффективно,- говорит она. – Мозгу приходится искать другие способы работы». Так что он постоянно предсказывает. И когда «входящая сенсорная информация не соответствует вашим предсказаниям,- говорит она,- вы либо изменяете предсказания, либо изменяете получаемую сенсорную информацию».

Мозг добавляет деталей в неполное изображение и ищет смысл в двусмысленных входных данных. По её словам, мозг – это «орган генерации выводов». Она описывает рабочую гипотезу, получающую всё больше подтверждений, под названием предсказательное кодирование, согласно которой ощущения исходят из мозга и корректируются поступающей извне информацией. Иначе мозг не справился бы со слишком большим количеством поступающей на сенсорный вход информации. «Это неэффективно,- говорит она. – Мозгу приходится искать другие способы работы». Так что он постоянно предсказывает. И когда «входящая сенсорная информация не соответствует вашим предсказаниям,- говорит она,- вы либо изменяете предсказания, либо изменяете получаемую сенсорную информацию».

Связь сенсорного входа и предсказания с формированием ожиданий наблюдалась в лаборатории. В исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychologia, когда людей просили подумать о правдивости утверждения, связывавшего объект и цвет – к примеру, «банан жёлтый» – активировались те же самые области мозга, что работали при обычном распознавании цветов. Будто бы размышления о том, что банан жёлтый, не отличаются от реального наблюдения жёлтого цвета – своеобразное предощущение, случающееся при воспоминаниях. Хотя исследователи предупредили, что ощущение и представление знаний – это не одно и то же явление.

Будто бы размышления о том, что банан жёлтый, не отличаются от реального наблюдения жёлтого цвета – своеобразное предощущение, случающееся при воспоминаниях. Хотя исследователи предупредили, что ощущение и представление знаний – это не одно и то же явление.

Мы формируем наши представления на основе информации, поступающей из окружающего мира через окно ощущений, но затем эти представления срабатывают, словно линзы, фокусируясь на том, что они хотят видеть. В психологической лаборатории Нью-Йоркского университета группа испытуемых посмотрела 45-секундное видео жестокой стычки между полицейским и безоружным человеком [3]. Из видео нельзя было однозначно заключить, вёл ли себя сотрудник полиции неправомерно, пытаясь надеть наручники на человека, сопротивлявшегося аресту. До просмотра видео испытуемых попросили описать, как они относятся к полицейским в целом. Затем испытуемых, чьи движения глаз отслеживались, попросили оценить видео. Неудивительно, что люди, которым не очень нравилась полиция, считали, что полицейского надо наказать. Но это относилось только к тем людям, которые при просмотре видео обращали внимание на полицейского. Решения о наказании, принятые людьми, практически не смотревшими на полицейского, были одинаковыми, вне зависимости от их отношения к полиции.

Но это относилось только к тем людям, которые при просмотре видео обращали внимание на полицейского. Решения о наказании, принятые людьми, практически не смотревшими на полицейского, были одинаковыми, вне зависимости от их отношения к полиции.

Как сказала мне Эмили Балчетис [Emily Balcetis], соавтор этой работы и управляющая Лабораторией социального восприятия и мотивации в Нью-Йоркском университете, мы часто считаем процесс принятия решений ответственным за предвзятость. Но, спрашивает она, «какие аспекты распознавания предшествуют этому решению?». Она считает, что внимание можно «представить, как то, на что мы позволяем смотреть нашим глазам». В видео с полицейским «ваши движения глаз определяют различие в понимании фактов». Люди, сильнее настроенные против полиции, проводят больше времени, смотря на полицейского (возможно, как и в случае с уткой/кроликом, они не способны были смотреть на двух людей одновременно). «Если вы чувствуете, что это чужой,- говорит Балчетис,- вы смотрите на него больше.

Но что имеет значение в появлении таких оценок? Это тоже расплывчато. Много исследований предполагает наличие предвзятости в испытуемых, смотрящих на фотографии людей своей расовой группы. Но затем можно сказать испытуемым, что человека на фотографии причислили к вымышленной группе, к которой принадлежит и сам испытуемый. «В первые 100 мс мы решаем проблему утки/кролика,- говорит Джей ван Бэвел [Jay Van Bavel], профессор психологии Нью-Йоркского университета. Мы смотрим на члена нашей группы или на человека другой расы? В его исследовании выяснилось, что членам „группы“ доставалась более позитивная нервная активность, а раса практически исчезала (будто мы, как и в случае с уткой/кроликом, видим только одну интерпретацию за раз) [4].

Мы живём в мире, в котором, „в каком-то смысле практически всё, что мы видим, может быть истолковано разными способами“, говорит Бэвел. В результате мы постоянно выбираем между уткой и кроликом.

И мы упрямо придерживаемся наших решений. В исследовании Балчетис с коллегами показывали испытуемым картинки с изображением либо „морских обитателей“, либо „животных с фермы“. Испытуемых попросили распознавать картинки, они получали плюсы или минусы за каждое правильное распознавание. Если они заканчивали игру в плюсе, то получали мармеладки. В минусе – банку консервированной фасоли. Подвох был в том, что на последней картинке было изображение, похожее одновременно на лошадь и на тюленя (тюленя рассмотреть было немного труднее). Чтобы не есть фасоль, испытуемым нужно было увидеть, какой из вариантов картинки даст им плюсы. Чаще всего они это видели. Но что, если испытуемые видели оба варианта, и просто сообщали о том, который был для них предпочтительнее? Эксперимент провели снова, с новой группой испытуемых, и с отслеживанием движений глаз. Те, у кого было больше мотивации увидеть животное с фермы, часто сначала переводили взгляд на кнопку „животное с фермы“ (клик на которой отмечал их ответ и переводил на следующую картинку), и наоборот.

Но когда экспериментаторы притворились, что произошла ошибка, и сказали, что нужно увидеть на картинке морское животное, большинство испытуемых осталось при первой интерпретации картинки – даже после смены мотивации. „Они не могли заново интерпретировать изображение, уже сформированное у них в голове,- говорит она,- поскольку попытки разобраться в значении двусмысленной картинки убирают из неё двусмысленность“.

Недавнее исследование Кары Федермайер [Kara Federmeier] с коллегами намекает на то, что в формировании воспоминаний происходит нечто схожее [5]. Они рассматривали пример человека с неправильным мнением по поводу позиции по некоторому вопросу одного из политических кандидатов (когда-то большинство людей неправильно считало, что Майкл Дукакис, а не Джордж Буш, объявил, что будет „президентом за образование“). Исследуя работу мозга испытуемых через ЭКГ, они обнаружили, что „сигналы памяти“ в отношении неправильной информации были такими же, как и сигналы к той информации, что они правильно запомнили. Их интерпретация событий превратилась в правду.

Их интерпретация событий превратилась в правду.

Это превращение может происходить подсознательно. В исследовании, опубликованном в журнале Pediatrics, более 1700 пациентов получили информацию от одной из четырёх пробных кампаний, призванных уменьшить неправильное восприятие опасности вакцины против кори, свинки и краснухи (MMR) [6]. Ни одна из кампаний не убедила родителей в необходимости вакцинации детей. У родителей, которые меньше всех были настроены на вакцинацию, кампании уменьшили их веру в то, что MMR вызывает аутизм. Но и желание пройти вакцинацию у них тоже уменьшилось. Демонстрация фотографий с симптомами болезней, призванная показать опасность отказа от вакцинации, лишь усилила веру людей в наличие у вакцин опасных побочных эффектов.

Как происходит превращение информации в правдивую с точки зрения мозга, и что может повлиять на смену мнения человека, и заставить изменить интерпретацию утка/кролик, пока неясно. Давно идут споры по поводу того, что именно влияет на процесс смены интерпретации. Кто-то считает, что интерпретация возникает „снизу вверх“. Может быть, что нейроны, выдающие интерпретацию „утка“, устают, или „насыщаются“, и внезапно появляется новая интерпретация, кролик. Возможно, имеет значение то, как изображение нарисовано, или как его показывают испытуемым.

Кто-то считает, что интерпретация возникает „снизу вверх“. Может быть, что нейроны, выдающие интерпретацию „утка“, устают, или „насыщаются“, и внезапно появляется новая интерпретация, кролик. Возможно, имеет значение то, как изображение нарисовано, или как его показывают испытуемым.

Противоположная теория говорит о работе „сверху вниз“, то есть, о некоей высшей нервной деятельности мозга, располагающей к смене интерпретации: мы узнали о ней, мы её ожидаем, мы её ищем. Если людей просят не менять интерпретацию, они делают это реже, а если их просят делать это быстрее, количество смен увеличивается [7]. Другие считают, что модель гибридная, и работает одновременно и сверху вниз, и снизу вверх [8].

Юрген Корнмайер [Jürgen Kornmeier] из Института перспективных областей психологии и психического здоровья и его коллеги предлагают одну гибридную модель, ставящую под вопрос различия между подходами сверху вниз и снизу вверх. Как описывает Корнмайер, самая первая активность глаз и самые ранние системы распознавания образов предают влияние сверху вниз – и поток информации не может быть односторонним. Они считают, что даже пока мы не замечаем кролика и утку, наш мозг уже может подсознательно определить ненадёжность изображения, и решить, так сказать, не распространяться об этом. По его мнению, мозг сам обманывает вас.

Они считают, что даже пока мы не замечаем кролика и утку, наш мозг уже может подсознательно определить ненадёжность изображения, и решить, так сказать, не распространяться об этом. По его мнению, мозг сам обманывает вас.

Всё это не способствует убеждениям, что вопросы политики или другие проблемы можно решить, просто предоставив людям точную информацию. Как показывает исследование профессора психологии и юриспруденции Дэна Кахана [Dan Kahan] из Йельского университета, человек не может принять решение по поводу таких вопросов, как изменение климата, поскольку одна его часть размышляет аналитически, а вторая делает нелогичный вклад, или привносит эвристическую предвзятость [9]. Люди, показавшие хорошие результаты в тестах на „когнитивное обдумывание“ и научную грамотность, с большой вероятностью демонстрировали то, что он называет „идеологически мотивированным распознаванием“. Они уделяли проблеме больше внимания, видя утку, которая, как им известно, там есть.

Ссылки

1.Brugger, P. & Brugger, S. The Easter Bunny in October: Is it disguised as a duck? Perceptual and Motor Skills 76, 577-578 (1993).

2. Mitroff, S.R., Sobel, D.M., & Gopnik, A. Reversing how to think about ambiguous figure reversals: Spontaneous alternating by uninformed observers. Perception 35, 709-715 (2006).

3. Granot, Y., Balcetis, E., Schneider, K.E., Tyler, T.R. Justice is not blind: Visual attention exaggerates effects of group identification on legal punishment. Journal of Experimental Psychology: General (2014).

4. Van Bavel, J.J., Packer, D.J., & Cunningham, W.A. The neural substrates of in-group bias. Psychological Science 19, 1131-1139 (2008).

5. Coronel, J.C., Federmeier, K.D., & Gonsalves, B.D. Event-related potential evidence suggesting voters remember political events that never happened. Social Cognitive and Affective Neuroscience 9, 358-366 (2014).

6. Nyhan, B., Reifler, J., Richey, S. & Freed, G.L. Effective messages in vaccine promotion: A randomized trial.

Pediatrics (2014). Retrieved from doi: 10.1542/peds.2013-2365

7. Kornmeier, J. & Bach, M. Ambiguous figures—what happens in the brain when perception changes but not the stimulus. Frontiers in Human Neuroscience 6 (2012). Retrieved from doi: 10.3389/fnhum.2012.00051

8. Kornmeier, J. & Bach, M. Object perception: When our brain is impressed but we do not notice it. Journal of Vision 9, 1-10 (2009).

9. Kahan, D.M. Ideology, motivated reasoning, and cognitive reflection: An experimental study. Judgment and Decision Making 8, 407-424 (2013).

Насколько вы креативны? — Все интересное в искусстве и не только. — LiveJournal

?tanjand February 24th, 2016

Насколько вы креативны?

Задачки под катом. Кого вы видите? Кролика или утку? Скорость переключения вашего внимания увиденного говорит о творческих способностях

Кого вы видите? Кролика или утку? Скорость переключения вашего внимания увиденного говорит о творческих способностях

Специалисты вспомнили старый тест на определение уровня креативности. Эта оптическая иллюзия, которую по популярности не смогло обойти нашумевшее черно-золотое платье, предлагало ответить на вопрос «Что изображено на картинке: заяц или утка?».Он появился на свет более 100 лет назад, вызвав бурную реакцию общественности. Все сводилось к тому, что одни люди могли увидеть на изображении только зайца, другие – исключительно утку, хотя третьи видели обоих. Впервые эта оптическая иллюзия появилась в 1892 году в одном из журналов, печатавшихся в Германии. Вскоре после этого американский психолог Джозеф Ястров (Joseph Jastrow) взял ее на вооружение для определения уровня креативности.

В частности, он узнавал этого по тому, как быстро испытуемые замечали второе животное или как быстро меняли восприятие, «переключаясь» между ними.

Разработанный им тест утверждал, чем быстрее это происходит, тем креативней является человек.

На этом снимке найди кота – он точно там бродит!

Ответ под спойлером

[Spoiler (click to open)]Tags: задачи

Автопортрет Сезанна, спрятанный 158 лет, найден под натюрмортом

Картина, обнаруженная реставратором музея Цинциннати, один из первых автопортретов художника-постимпрессиониста. «Предметы никогда не…

Винтажный каталог Rolex 1962г

«Она не беспокоилась о времени, пока ей не подарили Roleх».

Вот для вас и пятничные котики и великолепная реклама, вошедшая в…

Вот для вас и пятничные котики и великолепная реклама, вошедшая в…Прообразы диснеевских принцесс

На протяжении долгого времени руководство компании Disney настаивало на том, чтобы все сцены мультфильмов предварительно снимались в живом…

Если бы «Гарри Поттер» был написан арабом

Очередная серия волшебных вариантов — так выглядят герои произведения Роулинг в арабском антураже.

Удивительно, но из всех самым мирным…

Удивительно, но из всех самым мирным…Турбо-реактивный дизель-панк: летающие ретро-автомобили Алехандро Бурдисио

Он талантливый иллюстратор и мультипликатор. Этого, конечно, недостаточно, чтобы его заметила автоэволюция))). Однако работы Бурдисио в так…

Рождественские подарки в блестящих старинных фотографиях

«Вчера — это история, завтра — тайна, сегодня — Божий дар, поэтому мы называем это настоящим» — Джоан…

Танцовщицы

Наверно, с пещерных времен люди любят танцевать.

Танцы были разные, ритуальные и развлекающие, но они всегда носили эротический характер. А…

Танцы были разные, ритуальные и развлекающие, но они всегда носили эротический характер. А…Даже кошка может смотреть на королеву: выставка кошачьего искусства

Новая выставка в галерее Queens Mrs. доказывает, что собаки могут быть лучшими друзьями человека, но кошки — его кумиры. Почти все…

Древнейшее искусство ретабло

У меня в журнале временами появляются новые образцы этого искусства, и о нем много написано.

Добавлю: У католической церкви открытый…

Добавлю: У католической церкви открытый…

Как ваш мозг принимает решения без вас

Палмер Филд в Принстоне, 1951 год. Осенняя классика, соответствующая непобедимым Тиграм, со звездным защитником Диком Казмайером — одаренным распасовщиком, бегуном, игроком и , который наберет рекордное количество голосов, чтобы выиграть Heisman Trophy — против соперника Дартмута. «Принстон» одержал победу над «Биг Грин» в игре с пенальти, но не без потерь: почти дюжина игроков получили травмы, а сам Казмайер получил перелом носа и сотрясение мозга (но все же сыграл «условную роль»). Это была «жесткая игра» The New York Times несколько мягко описала, что «это вызвало взаимные обвинения со стороны обоих лагерей». Каждый сказал, что другой играл грязно.

Игра не только попала на спортивные страницы, но и попала в Журнал Аномальной и Социальной Психологии . Вскоре после игры психологи Альберт Хасторф и Хэдли Кантрил взяли интервью у студентов и показали им фильм об игре. Они хотели знать такие вещи, как: «Как вы думаете, какая команда начала грубую игру?» Ответы были настолько предвзяты в пользу каждой команды, что исследователи пришли к довольно поразительному выводу: «Приведенные здесь данные указывают на то, что не существует такой «вещи», как «игра», существующая «там» сама по себе, которую люди просто «наблюдают». .’» Все смотрели игру, которую хотели увидеть. Но как они это делали? Возможно, они были примером того, что имел в виду Леон Фестингер, отец «когнитивного диссонанса», когда заметил, что «люди познают и интерпретируют информацию в соответствии с тем, во что они уже верят».

Они хотели знать такие вещи, как: «Как вы думаете, какая команда начала грубую игру?» Ответы были настолько предвзяты в пользу каждой команды, что исследователи пришли к довольно поразительному выводу: «Приведенные здесь данные указывают на то, что не существует такой «вещи», как «игра», существующая «там» сама по себе, которую люди просто «наблюдают». .’» Все смотрели игру, которую хотели увидеть. Но как они это делали? Возможно, они были примером того, что имел в виду Леон Фестингер, отец «когнитивного диссонанса», когда заметил, что «люди познают и интерпретируют информацию в соответствии с тем, во что они уже верят».

Просматривая и интерпретируя отснятый материал, ученики вели себя так же, как дети, которым показана знаменитая иллюзия утки-кролика, изображенная выше. Когда иллюзию показывают в пасхальное воскресенье, больше детей видят кролика, тогда как в другие воскресенья они с большей вероятностью увидят утку. 1 Само изображение допускает обе интерпретации, и переход от видения одного к другому требует определенных усилий. Когда я показала своей 5-летней дочери утку-кролика и спросила, что она видела, она ответила: «Утку». Когда я спросил ее, видела ли она «что-нибудь еще», она придвинулась ближе, наморщив лоб. — Может быть, там есть еще какое-нибудь животное? – предложила я, стараясь, чтобы это не звучало так, будто на кону стояло поступление в школу-специалист. Внезапно мерцание сознания и улыбка. «Кролик!»

1 Само изображение допускает обе интерпретации, и переход от видения одного к другому требует определенных усилий. Когда я показала своей 5-летней дочери утку-кролика и спросила, что она видела, она ответила: «Утку». Когда я спросил ее, видела ли она «что-нибудь еще», она придвинулась ближе, наморщив лоб. — Может быть, там есть еще какое-нибудь животное? – предложила я, стараясь, чтобы это не звучало так, будто на кону стояло поступление в школу-специалист. Внезапно мерцание сознания и улыбка. «Кролик!»

Я не должен был чувствовать себя плохо. Как показал эксперимент Эллисон Гопник и ее коллег, ни один ребенок в группе 3–5-летних испытуемых не сделал переворот (иллюстрацию «вазы-лица») самостоятельно. 2 Когда группа старших, но все еще «наивных» детей была протестирована, одна треть сделала обратное. Большинство остальных смогли увидеть и то, и другое, когда была упомянута двусмысленность. Интересно, что те, кто видел и то, и другое самостоятельно, были теми, кто лучше справился с упражнением, проверяющим «теорию разума» — по сути, способность отслеживать наше собственное психическое состояние по отношению к миру (например, показывая детям коробку с шоколадом). Мелки, которые, как оказалось, содержат свечи, а затем просят их предсказать, что, по мнению другого ребенка, находится в коробке).

Мелки, которые, как оказалось, содержат свечи, а затем просят их предсказать, что, по мнению другого ребенка, находится в коробке).

Внимание можно «рассматривать как то, на что вы позволяете смотреть своим глазам».

И если вы сначала не различите утку-кролика или любую другую инверсию фигуры, нет непосредственной причины для беспокойства: любое количество исследований показывает, что взрослые, которые, как отмечают авторы, «предположительно обладают сложными репрезентативными способностями, ” не в состоянии сделать переключатель. Нет и правильного прочтения: несмотря на небольшую склонность к кроликам, людей-уток много. Исследования, изучающие леворукость как причину, оказались тщетными. Моя жена видит кролика, я вижу утку. Мы оба левши.

Но хотя каждый в какой-то момент может увидеть утку-кролика, есть одна вещь, которую никто не может увидеть: вы не можете, как бы сильно ни старались, увидеть и утку, и кролика одновременно.

Когда я задал вопрос о том, живем ли мы в своего рода метафорическом мире утки-кролика, Лизе Фельдман Барретт, главе Лаборатории междисциплинарных аффективных наук в Северо-восточном университете, она ответила быстро: «Я даже не думаю, что это обязательно метафорический». Структура мозга, отмечает она, такова, что внутренних связей между нейронами намного больше, чем связей, передающих сенсорную информацию из мира. Она говорит, что из этой неполной картины мозг «дополняет детали, находя смысл в двусмысленных сенсорных данных». Мозг, по ее словам, является «органом, генерирующим выводы». Она описывает все более хорошо поддерживаемую рабочую гипотезу, называемую предиктивным кодированием, согласно которой восприятие управляется вашим собственным мозгом и корректируется вводом данных из мира. В противном случае было бы слишком много сенсорной информации, чтобы ее воспринять. «Это неэффективно», — говорит она. «Мозг должен найти другие способы работы». Так что постоянно предсказывает. Когда «поступающая сенсорная информация не соответствует вашему прогнозу, — говорит она, — вы либо меняете свой прогноз, либо изменяете сенсорную информацию, которую получаете».

Когда «поступающая сенсорная информация не соответствует вашему прогнозу, — говорит она, — вы либо меняете свой прогноз, либо изменяете сенсорную информацию, которую получаете».

Эта связь между сенсорным вводом, с одной стороны, и предсказанием и формированием убеждений, с другой стороны, наблюдалась в лаборатории. В исследовании, опубликованном в журнале Neuropsychologia , когда людей просили подумать о том, верно ли утверждение, связывающее объект и цвет (одним из примеров является банан желтый), аналогичные области мозга активировались, когда их просто просили воспринимать цвета. Как будто думать о банане как о желтом — это то же самое, что видеть желтый цвет на самом деле — своего рода повторное восприятие, которое, как известно, происходит при воспроизведении памяти (хотя исследователи также предупреждали, что «восприятие и представление знаний — это не одно и то же явление»). .

Мы формируем наши убеждения на основе того, что приходит к нам из мира через окно восприятия, но затем эти убеждения действуют как линза, фокусируясь на том, что они хотят видеть. Ранее в этом году в психологической лаборатории Нью-Йоркского университета группа испытуемых посмотрела 45-секундный видеоклип о жестокой схватке между полицейским и безоружным гражданским лицом. 3 Неясно, вел ли себя ненадлежащим образом офицер, пытаясь надеть наручники на лицо, сопротивляющееся аресту. Перед просмотром видео испытуемых просили выразить, насколько сильно они отождествляют себя с полицейскими как с группой. Затем испытуемых, чьи движения глаз дискретно отслеживали, попросили определить виновных. Неудивительно, что люди, которые меньше идентифицировали себя с полицией, чаще призывали к более суровому наказанию. Но это было только для людей, которые часто смотрели на полицейского во время видео. Для тех, кто не смотрел так много на офицера, их решение о наказании было одинаковым, независимо от того, идентифицировали ли они себя с полицией или нет.

Ранее в этом году в психологической лаборатории Нью-Йоркского университета группа испытуемых посмотрела 45-секундный видеоклип о жестокой схватке между полицейским и безоружным гражданским лицом. 3 Неясно, вел ли себя ненадлежащим образом офицер, пытаясь надеть наручники на лицо, сопротивляющееся аресту. Перед просмотром видео испытуемых просили выразить, насколько сильно они отождествляют себя с полицейскими как с группой. Затем испытуемых, чьи движения глаз дискретно отслеживали, попросили определить виновных. Неудивительно, что люди, которые меньше идентифицировали себя с полицией, чаще призывали к более суровому наказанию. Но это было только для людей, которые часто смотрели на полицейского во время видео. Для тех, кто не смотрел так много на офицера, их решение о наказании было одинаковым, независимо от того, идентифицировали ли они себя с полицией или нет.

Как сказала мне Эмили Балсетис, которая руководит Лабораторией социального восприятия и мотивации Нью-Йоркского университета и была соавтором исследования, мы часто думаем о принятии решений как о ключевом источнике предубеждений. Но, спрашивает она, «какие аспекты познания предшествуют этому большому суждению?» Она предполагает, что внимание можно «рассматривать как то, на что вы позволяете смотреть своим глазам». На полицейском видео «движения ваших глаз определяют совершенно другое понимание обстоятельств дела». Люди, вынесшие более строгое суждение о полиции, проводили с ним больше времени (и, судя по утке-кролику, они, по-видимому, не могли наблюдать за офицером и штатским 9).0003 одновременно с ). «Если вы чувствуете, что он не ваш парень», — говорит Балчетис. «Ты смотришь на него больше. Вы смотрите на парня, который может показаться вам угрозой».

Но, спрашивает она, «какие аспекты познания предшествуют этому большому суждению?» Она предполагает, что внимание можно «рассматривать как то, на что вы позволяете смотреть своим глазам». На полицейском видео «движения ваших глаз определяют совершенно другое понимание обстоятельств дела». Люди, вынесшие более строгое суждение о полиции, проводили с ним больше времени (и, судя по утке-кролику, они, по-видимому, не могли наблюдать за офицером и штатским 9).0003 одновременно с ). «Если вы чувствуете, что он не ваш парень», — говорит Балчетис. «Ты смотришь на него больше. Вы смотрите на парня, который может показаться вам угрозой».

Но что важно в таких оценках? Это тоже жидкость. Многочисленные исследования показали предвзятую нейронную сигнатуру у испытуемых, когда они видят изображения людей из своей расовой группы. Но теперь скажите испытуемым, что люди на этих изображениях были включены в вымышленную «команду», к которой они также принадлежат. «Примерно в первые 100 миллисекунд мы сталкиваемся с проблемой «кролик-утка», — говорит Джей Ван Бавел, профессор психологии Нью-Йоркского университета. Вы смотрите на кого-то из своей команды или на кого-то из другой расы? В исследовании Ван Бэвела неожиданно позитивная активность нейронов оказывается у членов команды, что фактически делает расу невидимой (почти как если бы в отношении утки-кролика мы можем отдавать предпочтение только одной интерпретации за раз). 4

Вы смотрите на кого-то из своей команды или на кого-то из другой расы? В исследовании Ван Бэвела неожиданно позитивная активность нейронов оказывается у членов команды, что фактически делает расу невидимой (почти как если бы в отношении утки-кролика мы можем отдавать предпочтение только одной интерпретации за раз). 4

Мы живем в мире, где «в каком-то смысле почти все, что мы видим, можно истолковать по-разному», — говорит Бавел. В результате мы постоянно выбираем между уткой и кроликом.

Мы тоже упрямы в своих решениях. В исследовании, посвященном утке-кролику, Балчетис и его коллеги показали испытуемым серию изображений, изображающих либо «морских существ», либо «сельскохозяйственных животных». Испытуемых просили кодировать каждое изображение; они получали положительные или отрицательные «баллы» за каждую правильную идентификацию. Если они закончат игру с положительным счетом, они получат желейные бобы. Отрицательный? «Частично разжиженная консервированная фасоль». Но исправление было в следующем: последнее изображение представляло собой двусмысленную фигуру морского котика (с печатью было видно несколько сложнее). Чтобы избежать употребления неприятных бобов, испытуемые должны были видеть то изображение, которое выдвигало их на первый план. И, в основном, они это сделали. Но что, если испытуемые на самом деле видели оба изображения и просто сообщили, что видели только то, которое благоприятствовало их собственным целям? Они снова провели эксперимент с группой новых испытуемых, на этот раз с отслеживанием взгляда. Те, у кого было больше мотивации увидеть сельскохозяйственных животных, как правило, сначала смотрели на поле с пометкой «фермерское животное» (где щелчок закодировал их ответ и отправил его следующему животному), и наоборот. Взгляд на «правильную» коробку (во всяком случае, в их воображении) был подобен покерному «теллу», обнаруживающему их намерение без сознательного расчета. Их видение было настроено на положительный выбор.

Но исправление было в следующем: последнее изображение представляло собой двусмысленную фигуру морского котика (с печатью было видно несколько сложнее). Чтобы избежать употребления неприятных бобов, испытуемые должны были видеть то изображение, которое выдвигало их на первый план. И, в основном, они это сделали. Но что, если испытуемые на самом деле видели оба изображения и просто сообщили, что видели только то, которое благоприятствовало их собственным целям? Они снова провели эксперимент с группой новых испытуемых, на этот раз с отслеживанием взгляда. Те, у кого было больше мотивации увидеть сельскохозяйственных животных, как правило, сначала смотрели на поле с пометкой «фермерское животное» (где щелчок закодировал их ответ и отправил его следующему животному), и наоборот. Взгляд на «правильную» коробку (во всяком случае, в их воображении) был подобен покерному «теллу», обнаруживающему их намерение без сознательного расчета. Их видение было настроено на положительный выбор.

Но когда эксперименты имитировали компьютерную ошибку и сказали, что нет, извините, на самом деле это морское существо , которое не позволит вам пить жидкие бобы, большинство испытуемых, по словам Балчетиса, придерживались своего исходного, мотивированного восприятия — даже в свете новой мотивации. «Они не могут переинтерпретировать эту картину, которую они сформировали в своем уме, — говорит она, — потому что в процессе попытки придать смысл этой двусмысленной вещи в первую очередь устраняется двусмысленность из того».

«Они не могут переинтерпретировать эту картину, которую они сформировали в своем уме, — говорит она, — потому что в процессе попытки придать смысл этой двусмысленной вещи в первую очередь устраняется двусмысленность из того».

Возможно, наш мозг подсознательно зарегистрировал недостоверность изображения и решил не распространять эту новость.

Недавнее исследование, проведенное Карой Федермайер и ее коллегами, намекает на то, что нечто подобное происходит и при формировании наших воспоминаний. 5 Они рассмотрели пример человека с ошибочным мнением о политической позиции политического кандидата, например, когда большинство людей ошибочно думали, что Майкл Дукакис, а не Джордж Буш, объявил, что он будет «президентом по вопросам образования». Изучая активность мозга испытуемых с помощью ЭЭГ, они обнаружили, что «сигналы памяти» людей были почти одинаковыми в отношении неверной информации и в отношении того, что они правильно запомнили. Их интерпретация события превратилась в истину.

Их интерпретация события превратилась в истину.

Это закаливание может произойти без нашего ведома. В исследовании, опубликованном в Pediatrics , более 1700 родителей в Соединенных Штатах были разосланы материалы одной из четырех демонстрационных кампаний, направленных на уменьшение «неправильного восприятия» опасности вакцины MMR. 6 Ни одна из кампаний, по их сообщениям, не повлияла на намерения родителей вакцинироваться. Для родителей, которые с самого начала были наименее склонны к вакцинации, этот материал фактически понизил их веру в то, что MMR вызывает аутизм. Но это также сделало их меньше скорее всего вакцинируют. Показ людям изображений детей, больных корью и паротитом — опасностей отказа от вакцинации — только повышал вероятность того, что люди поверят в то, что вакцины имеют опасные побочные эффекты.

Как именно происходит это затвердевание и что может побудить кого-то передумать и изменить свою интерпретацию утки-кролика, неясно. Ведутся давние и непрекращающиеся споры о том, что именно движет процессом переворота фигуры. Один из аргументов заключается в том, что это «снизу вверх». Может случиться так, что нейроны, дающие представление об утке, устанут или «насытятся», и внезапно в поле зрения появится новый кролик. Или есть что-то в том, как нарисована фигура (купюра «выскакивает») или в том, как она представлена, что побуждает к переключению.

Ведутся давние и непрекращающиеся споры о том, что именно движет процессом переворота фигуры. Один из аргументов заключается в том, что это «снизу вверх». Может случиться так, что нейроны, дающие представление об утке, устанут или «насытятся», и внезапно в поле зрения появится новый кролик. Или есть что-то в том, как нарисована фигура (купюра «выскакивает») или в том, как она представлена, что побуждает к переключению.

Противоположная теория — «сверху вниз», предполагающая, что что-то происходит выше в мозгу, что предрасполагает нас к переключению: мы уже узнали об этом, мы ожидаем этого, мы активно ищем это. Люди, проинструктированные , а не , делают развороты с меньшей вероятностью, в то время как просьба делать это быстрее увеличивает скорость разворота. 7 Другие утверждают, что это гибридная модель, бросающая вызов различию между «сверху вниз» и «снизу вверх». 8

Юрген Корнмайер из Института пограничных областей психологии и психического здоровья во Фрайбурге, Германия, вместе с коллегами предложил одну гибридную модель, которая ставит под сомнение различие между нисходящим и восходящим. Как рассказал мне Корнмайер, даже самая ранняя активность глаз и ранние зрительные системы обнаруживают влияние сверху вниз, а поток информации ни в коем случае нельзя считать односторонним. Они предполагают, что даже если мы не замечаем утку и кролика, наш мозг мог на самом деле подсознательно зарегистрировать ненадежность изображения и, по сути, решил не распространять новости. С этой точки зрения, ваш мозг сам участвует в этом трюке. Единственный обманщик, оставшийся в комнате, это ты.

Как рассказал мне Корнмайер, даже самая ранняя активность глаз и ранние зрительные системы обнаруживают влияние сверху вниз, а поток информации ни в коем случае нельзя считать односторонним. Они предполагают, что даже если мы не замечаем утку и кролика, наш мозг мог на самом деле подсознательно зарегистрировать ненадежность изображения и, по сути, решил не распространять новости. С этой точки зрения, ваш мозг сам участвует в этом трюке. Единственный обманщик, оставшийся в комнате, это ты.

Ничто из этого не сулит ничего хорошего в том, что политические или другие дебаты можно решить, просто дав людям точную информацию. Как показало исследование профессора права и психологии Йельского университета Дэна Кахана, поляризации не происходит в таких дискуссиях, как изменение климата, потому что одна сторона мыслит более аналитически, а другая погрязла в необоснованном невежестве или эвристических предубеждениях. 9 Скорее всего, те испытуемые, которые показали самые высокие результаты по таким показателям, как «когнитивное отражение» и научная грамотность, также с большей вероятностью продемонстрировали то, что он называет «идеологически мотивированным познанием». Они обращали наибольшее внимание, увидев утку, которую они знали, была там.

Они обращали наибольшее внимание, увидев утку, которую они знали, была там.

Том Вандербильт пишет, среди прочего, о дизайне, технологиях, науке и культуре.

Ссылки

1. Брюггер П. и Брюггер С. Пасхальный кролик в октябре: он замаскирован под утку? Перцептивные и моторные навыки 76 , 577-578 (1993).

2. Митрофф, С.Р., Собель, Д.М., и Гопник, А. Реверсирование, как думать о неоднозначных инверсиях фигур: спонтанное чередование неосведомленными наблюдателями. Восприятие 35 , 709-715 (2006).

3. Гранот Ю., Балчетис Э., Шнайдер К.Е., Тайлер Т.Р. Справедливость не слепа: визуальное внимание преувеличивает влияние групповой идентификации на юридическое наказание. Журнал экспериментальной психологии: Общие (2014).

4. Ван Бавел, Дж. Дж., Пакер, Д. Дж., и Каннингем, В. А. Нервные субстраты внутригрупповой предвзятости. Психологические науки 19 , 1131-1139 (2008).

5. Коронель, Дж.К., Федермайер, К.Д., и Гонсалвес, Б.Д. Связанные с событиями потенциальные доказательства того, что избиратели помнят политические события, которых никогда не было. Социальная когнитивная и аффективная неврология 9 , 358-366 (2014).

Коронель, Дж.К., Федермайер, К.Д., и Гонсалвес, Б.Д. Связанные с событиями потенциальные доказательства того, что избиратели помнят политические события, которых никогда не было. Социальная когнитивная и аффективная неврология 9 , 358-366 (2014).

6. Найхан, Б., Райфлер, Дж., Ричи, С. и Фрид, Г.Л. Эффективные сообщения в продвижении вакцины: рандомизированное исследование. Педиатрия (2014). Получено из doi: 10.1542/peds.2013-2365

7. Корнмайер, Дж. и Бах, М. Неоднозначные цифры — что происходит в мозгу, когда меняется восприятие, но не стимул. Frontiers in Human Neuroscience 6 (2012). Получено из DOI: 10.3389/fnhum.2012.00051

8. Корнмайер, Дж. и Бах, М. Восприятие объектов: когда наш мозг производит впечатление, но мы этого не замечаем. Journal of Vision 9 , 1-10 (2009).

9. Кахан Д.М. Идеология, мотивированные рассуждения и когнитивные размышления: экспериментальное исследование. Суждения и принятие решений 8 , 407-424 (2013).

Получайте информационный бюллетень Nautilus

Самые новые и самые популярные статьи доставляются прямо на ваш почтовый ящик!

Оптическая иллюзия дает представление о том, как мы воспринимаем мир

Резюме: Короткие сигналы могут дать нашему мозгу контекст, необходимый для различения двух идентичных изображений, говорят исследователи.

Источник: Университет Альберты.

Когда вы посмотрите на два изображения ниже, что вы увидите? Может быть, вы видите двух уток, сидящих рядом. Возможно, вместо этого вы видите двух кроликов. Может быть, вы видите утку и кролика.

Теперь посмотрите на картинку и представьте, что утка ест кролика. Вы видите это сейчас?

Согласно исследованию нейробиолога из Университета Альберты Кайла Мэтьюсона, не только вы нуждаетесь в подсказке, чтобы увидеть оба изображения рядом. Около половины людей не могут с первого взгляда увидеть и утку, и кролика. Переворот происходит только тогда, когда вы просите их представить утку, поедающую кролика.

«Ваш мозг как бы уменьшает масштаб и может видеть общую картину, когда изображения помещаются в контекст друг друга», — сказал Мэтьюсон, доцент кафедры психологии.

Контекст имеет решающее значение

Исследование показывает, что короткая реплика, например «утка ест кролика», может дать нашему мозгу контекст, необходимый для различения двух одинаковых изображений.

Что вы видите, когда смотрите на эти изображения рядом — двух уток? Два кролика? Или утка и кролик? Изображение NeuroscienceNews.com взято из пресс-релиза Университета Альберты.«Это исследование также демонстрирует, что мы можем контролировать то, как мозг интерпретирует информацию, используя всего несколько слов или изображений», — объяснил Мэтьюсон. «Мы все должны помнить об этом, когда, например, читаем новость. Мы часто интерпретируем и понимаем информацию так, как хотим ее видеть».

Целью исследования также было определить, будет ли работать другая, более простая фраза, а именно: «Представьте утку рядом с кроликом». Но эта фраза не имела такого же эффекта, потому что не объясняет, какой образ должен быть уткой, а какой кроликом.

Но эта фраза не имела такого же эффекта, потому что не объясняет, какой образ должен быть уткой, а какой кроликом.

«Мы обнаружили, что вы должны придумать способ устранить неоднозначность сцены, чтобы позволить мозгу различать две альтернативы», — сказал Мэтьюсон.

См. также

Об этой исследовательской статье по нейробиологии

Источник: Кэти Уиллис – Университет Альберты

Издатель: Организовано NeuroscienceNews.com.

Источник изображения: Изображение NeuroscienceNews.com взято из пресс-релиза Университета Альберты.

Оригинальное исследование: Исследование открытого доступа в Восприятие .

doi: 10.17605/OSF.IO/3J624

Cite This NeuroscienceNews.com Article

[cbtabs][cbtab title=»MLA»]Университет Альберты «Оптическая иллюзия дает представление о том, как мы воспринимаем мир». Новости нейронауки. NeuroscienceNews, 6 марта 2018 г.

Abstract

Duck Eats Rabbit: Какой именно тип реляционной фразы может устранить неоднозначность восприятия идентичных рядом стоящих неоднозначных фигур?

Многие люди не могут сначала увидеть две неоднозначные фигуры как разные интерпретации одновременно, даже с усилием. Здесь, в большой выборочной репликации, мы обнаруживаем, что фраза «утка ест кролика» позволяет сделать это тем, кто не мог видеть рядом утку и кролика.

Brugger, P. & Brugger, S. The Easter Bunny in October: Is it disguised as a duck? Perceptual and Motor Skills 76, 577-578 (1993).

Brugger, P. & Brugger, S. The Easter Bunny in October: Is it disguised as a duck? Perceptual and Motor Skills 76, 577-578 (1993). Pediatrics (2014). Retrieved from doi: 10.1542/peds.2013-2365

Pediatrics (2014). Retrieved from doi: 10.1542/peds.2013-2365 Кого вы видите? Кролика или утку? Скорость переключения вашего внимания увиденного говорит о творческих способностях

Кого вы видите? Кролика или утку? Скорость переключения вашего внимания увиденного говорит о творческих способностях

Вот для вас и пятничные котики и великолепная реклама, вошедшая в…

Вот для вас и пятничные котики и великолепная реклама, вошедшая в… Удивительно, но из всех самым мирным…

Удивительно, но из всех самым мирным… Танцы были разные, ритуальные и развлекающие, но они всегда носили эротический характер. А…

Танцы были разные, ритуальные и развлекающие, но они всегда носили эротический характер. А… Добавлю: У католической церкви открытый…

Добавлю: У католической церкви открытый…