Софизмы. Понятие, примеры. Логические парадоксы. Понятие, примеры -Логика

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: Софизмы. Понятие, примеры. Логические парадоксы. Понятие, примеры. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//169/sofizmy-ponyatie-primery-logicheskie-paradoksy-ponyatie-primery/ (дата обращения: 10.12.2022)

Содержание

Раскрывая данный вопрос, необходимо сказать, что любой софизм является ошибкой. В логике выделяют также паралогизмы. Отличие этих двух видов ошибок состоит в том, что первая (софизм) допущена умышленно, вторая же (паралогизм) – случайно. Паралогизмами изобилует речь многих людей. Умозаключения, даже, казалось бы, правильно построенные, в конце искажаются, образуя следствие, не соответствующее действительности. Паралогизмы, несмотря на то что допускаются неумышленно, все же часто используются в своих целях. Можно назвать это подгонкой под результат. Не осознавая, что делает ошибку, человек в таком случае выводит следствие, которое соответствует его мнению, и отбрасывает все остальные версии, не рассматривая их. Принятое следствие считается истинным и никак не проверяется. Последующие аргументы также искажаются для того, чтобы больше соответствовать выдвинутому тезису. При этом, как уже было сказано выше, сам человек не сознает, что делает логическую ошибку, считает себя правым (более того, сильнее подкованным в логике).

Умозаключения, даже, казалось бы, правильно построенные, в конце искажаются, образуя следствие, не соответствующее действительности. Паралогизмы, несмотря на то что допускаются неумышленно, все же часто используются в своих целях. Можно назвать это подгонкой под результат. Не осознавая, что делает ошибку, человек в таком случае выводит следствие, которое соответствует его мнению, и отбрасывает все остальные версии, не рассматривая их. Принятое следствие считается истинным и никак не проверяется. Последующие аргументы также искажаются для того, чтобы больше соответствовать выдвинутому тезису. При этом, как уже было сказано выше, сам человек не сознает, что делает логическую ошибку, считает себя правым (более того, сильнее подкованным в логике).

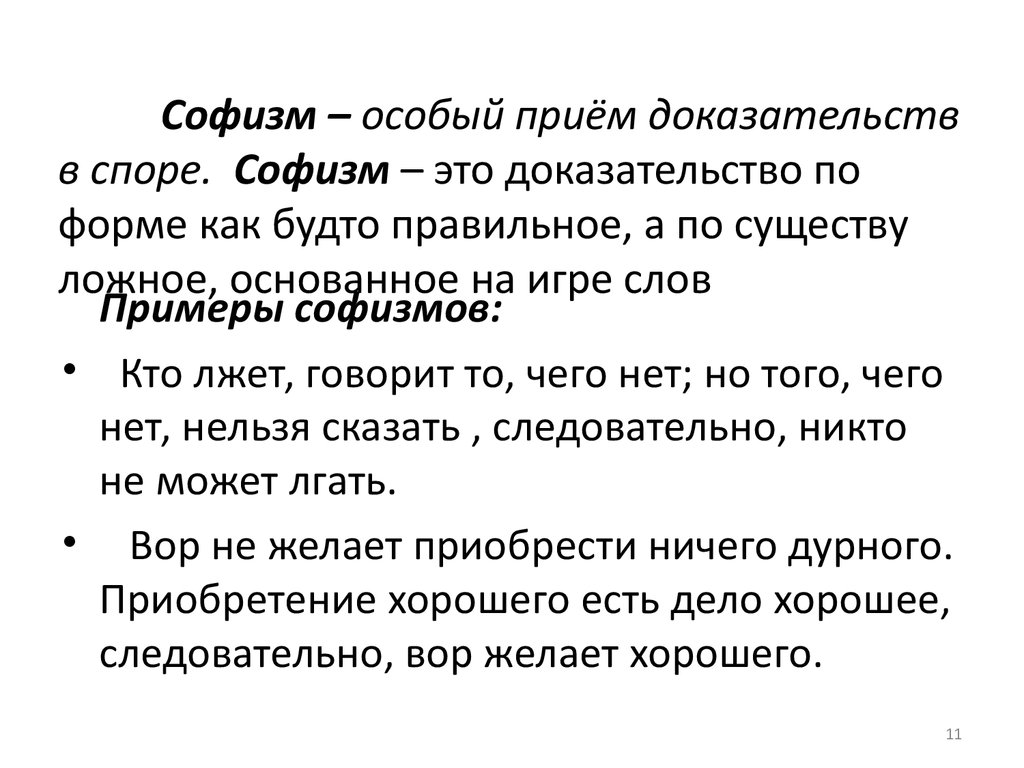

В отличие от логической ошибки, возникающей непроизвольно и являющейся следствием невысокой логической культуры, софизм является преднамеренным нарушением логических правил. Обычно он тщательно маскируется под истинное суждение.

Допущенные умышленно, софизмы преследуют цель победить в споре любой ценой.

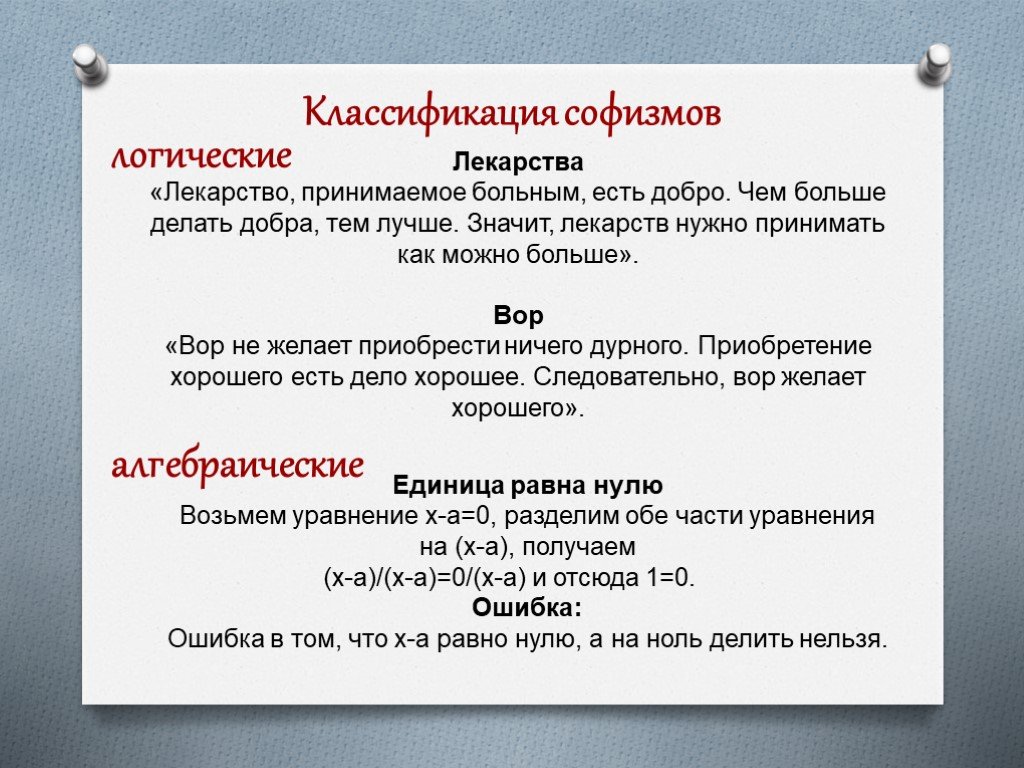

Существует множество софизмов, созданных еще в древности и сохранившихся до сегодняшнего дня. Заключение большей части из них носит курьезный характер. Например, софизм «вор» выглядит так: «Вор не желает приобрести ничего дурного; приобретение хорошего есть дело хорошее; следовательно, вор желает хорошего». Странно звучит и следующее утверждение: «Лекарство, принимаемое больным, есть добро; чем больше делать добра, тем лучше; значит, лекарство нужно принимать в больших дозах». Существуют и другие известные софизмы, например: «Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит», «Сократ – человек; человек – не то же самое, что Сократ; значит, Сократ – это нечто иное, чем Сократ», «Эти кутята твои, пес, отец их, тоже твой, и мать их, собака, тоже твоя.

Такие софизмы нередко использовались для того, чтобы ввести оппонента в заблуждение. Без такого оружия в руках, как логика, соперникам софистов в споре было нечего противопоставить, хотя зачастую они и понимали ложность софистических умозаключений. Споры в Древнем мире зачастую заканчивались драками.

При всем отрицательном значении софизмов они имели обратную и гораздо более интересную сторону. Так, именно софизмы стали причиной возникновения первых зачатков логики. Очень часто они ставят в неявной форме проблему доказательства. Именно с софизмов началось осмысление и изучение доказательства и опровержения. Поэтому можно говорить о положительном действии софизмов, т. е. о том, что они непосредственно содействовали возникновению особой науки о правильном, доказательном мышлении.

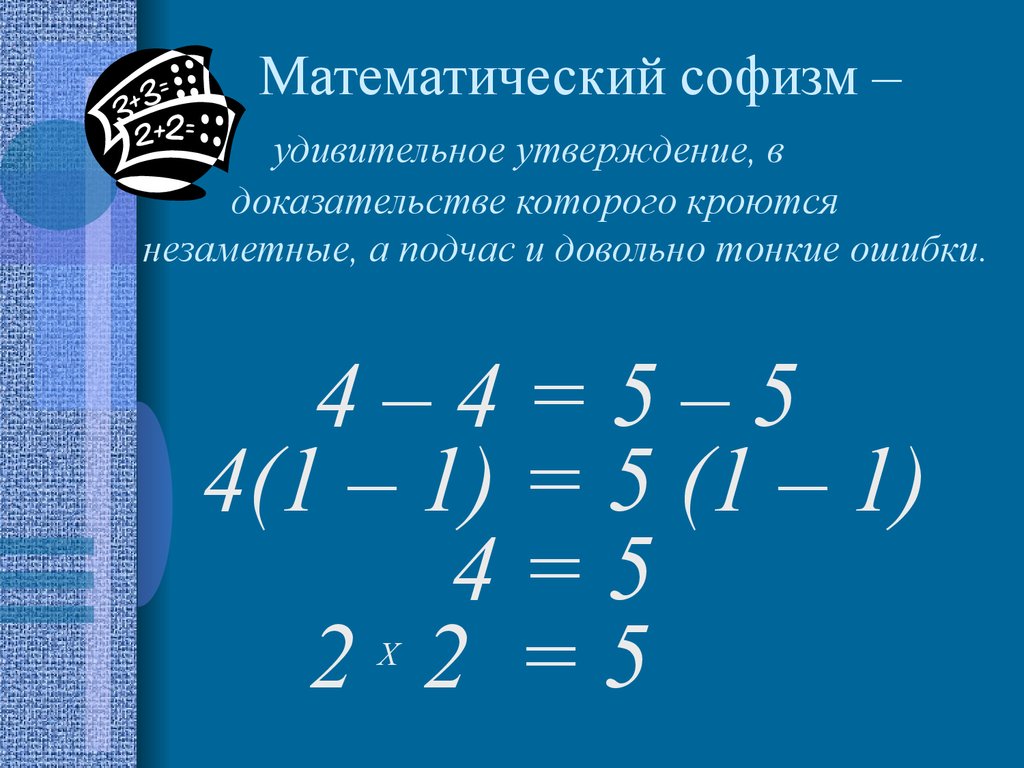

Известен также целый ряд математических софизмов. Для их получения числовые значения тасуются таким образом, чтобы из двух разных чисел получить одно. Например, утверждение, что 2 х 2 = 5, доказывается следующим образом: по очереди 4 делится на 4, а 5 на 5. Получается результат (1:1) = (1:1). Следовательно, четыре равно пяти. Таким образом, 2 х 2 = 5. Такая ошибка разрешается достаточно легко – нужно лишь произвести вычитание одного из другого, что выявит неравенство двух этих числовых значений. Также опровержение возможно записью через дробь.

Например, утверждение, что 2 х 2 = 5, доказывается следующим образом: по очереди 4 делится на 4, а 5 на 5. Получается результат (1:1) = (1:1). Следовательно, четыре равно пяти. Таким образом, 2 х 2 = 5. Такая ошибка разрешается достаточно легко – нужно лишь произвести вычитание одного из другого, что выявит неравенство двух этих числовых значений. Также опровержение возможно записью через дробь.

Как раньше, так и теперь софизмы используются для обмана. Приведенные выше примеры достаточно просты, легко заметить их ложность и не обладая высокой логической культурой. Однако существуют софизмы завуалированные, замаскированные так, что отличить их от истинных суждений бывает очень проблематично. Это делает их удобным средством обмана в руках подкованных в логическом плане мошенников.

Вот еще несколько примеров софизмов: «Для того чтобы видеть, нет необходимости иметь глаза, так как без правого глаза мы видим, без левого тоже видим; кроме правого и левого, других глаз у нас нет, поэтому ясно, что глаза не являются необходимыми для зрения» и «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял, значит, у тебя рога». Последний софизм является одним из самых известных и часто приводится в качестве примера.

Последний софизм является одним из самых известных и часто приводится в качестве примера.

Можно сказать, что софизмы вызываются недостаточной самокритичностью ума, когда человек хочет понять пока недоступное, не поддающееся на данном уровне развития знание.

Бывает и так, что софизм возникает как защитная реакция при превосходящем противнике, в силу неосведомленности, невежества, когда спорящий не проявляет упорство, не желая сдавать позиций. Можно говорить о том, что софизм мешает ведению спора, однако такую помеху не стоит относить к значительным. При должном умении софизм легко опровергается, хотя при этом и происходит отход от темы рассуждения: приходится говорить о правилах и принципах логики.

Парадокс. Понятие, примерыПереходя к вопросу о парадоксах, нельзя не сказать о соотношении их с софизмами. Дело в том, что четкой грани, по которой можно понять, с чем приходится иметь дело, иногда нет.

Впрочем, парадоксы рассматриваются со значительно более серьезным подходом, в то время как софизмы играют зачастую роль шутки, не более.

Сказанное может означать, что современный подход к софизмам не охватывает всего объема проблемы. Многие парадоксы толкуются как софизмы, хотя не теряют своих первоначальных свойств.

Парадоксом можно назвать рассуждение, которое доказывает не только истинность, но и ложность некоторого суждения, т. е. доказывающее как само суждение, так и его отрицание. Другими словами, парадокс – это два противоположных, несовместимых утверждения, для каждого из которых имеются кажущиеся убедительными аргументы.

Один из первых и, безусловно, образцовых парадоксов был записан Эвбулидом – греческим поэтом и философом, критянином. Парадокс носит название «Лжец». До нас этот парадокс дошел в таком виде: «Эпименид утверждает, что все критяне – лжецы. Если он говорит правду, то он лжет. Лжет ли он или же говорит правду?». Этот парадокс именуется «королем логических парадоксов».

В развитие теории пространства и времени большой вклад внесли жители города Элея, элеаты. Они опирались на идею о невозможности небытия, которая принадлежит Пармениду. Всякая мысль согласно этой идее есть мысль о существующем. При этом отрицалось любое движение: мировое пространство считалось целостным, мир единым, без частей.

Древнегреческий философ Зенон Элейский известен тем, что составил серию парадоксов о бесконечности – так называемые апории Зенона.

Зенон, ученик Парменида, развивал эти идеи, за что был назван Аристотелем «родоначальником диалектики». Под диалектикой понималось искусство достигать истины в споре, выявляя противоречия в суждении противника и уничтожая их.

Далее представлены непосредственно апории Зенона.

«Ахиллес и черепаха» представляет собой апорию о движении. Как известно, Ахиллес – это древнегреческий герой. Он обладал недюжинными способностями в спорте. Черепаха очень медлительное животное. Однако в апории Ахиллес проигрывает черепахе состязание в беге. Допустим, Ахиллесу нужно пробежать расстояние, равное 1, а бежит он в два раза быстрее черепахи, последней нужно пробежать 1/2. Движение их начинается одновременно. Получается, что, пробежав расстояние 1/2, Ахиллес обнаружит, что черепаха успела за то же время преодолеть отрезок 1/4. Сколько бы ни пытался Ахиллес обогнать черепаху, она будет находиться впереди ровно на 1/2. Поэтому Ахиллесу не суждено догнать черепаху, это движение вечно, его нельзя завершить.

Невозможность завершить эту последовательность заключается в том, что в ней отсутствует последний элемент. Всякий раз, указав очередной член последовательности, мы можем продолжить указанием следующего.

Парадоксальность здесь заключается в том, что бесконечная последовательность следующих друг за другом событий на самом деле все-таки должна завершиться, хотя бы мы и не могли себе представить этого завершения.

Другая апория носит название «дихотомия». Рассуждение построено на тех же принципах, что и предыдущее. Для того чтобы пройти весь путь, необходимо пройти половину пути. В этом случае половина пути становится путем, и чтобы его пройти, необходимо отмерить половину (т. е. уже половину половины). Так продолжается до бесконечности.

Здесь порядок следования по сравнению с предыдущей апорией перевернут, т. е. (1/2)n…, (1/2)3, (1/2)2, (1/2)1. Ряд тут не имеет первой точки, тогда как апория «Ахиллес и черепаха» не имела последней.

Из этой апории делается вывод, что движение не может начаться. Исходя из рассмотренных апорий движение не может закончиться и не может начаться. Значит, его нет.

Исходя из рассмотренных апорий движение не может закончиться и не может начаться. Значит, его нет.

Опровержение апории «Ахиллес и черепаха».

Как и в апории, в опровержении ее фигурирует Ахиллес, но не одна, а две черепахи. Одна из них находится ближе другой. Движение также начинается одновременно. Ахиллес бежит последним. За то время, как Ахилл пробежит разделяющее их вначале расстояние, ближняя черепаха успеет уползти несколько вперед, что будет продолжаться до бесконечности. Ахиллес будет все ближе и ближе к черепахе, но никогда не сможет ее догнать. Несмотря на явную ложность, логического опровержения такому утверждению нет. Однако если Ахиллес станет догонять дальнюю черепаху, не обращая внимания на ближнюю, он, согласно этой же апории, сумеет вплотную приблизиться к ней. А раз так, то он обгонит ближнюю черепаху.

Это приводит к логическому противоречию.

Для опровержения опровержения, т. е. защиты апории, что само по себе странно, предлагают откинуть груз образных представлений. И выявить формальную суть дела. Здесь следует сказать, что сама апория основывается на образных представлениях и откинуть их – значит опровергнуть и ее. А опровержение достаточно формально. То, что вместо одной в опровержении взято две черепахи, не делает его более образным, нежели апорию. Вообще же сложно говорить о понятиях, не основанных на образных представлениях. Даже такие высшей абстракции философские понятия, как бытие, сознание и другие, понимаются только благодаря образам, соответствующим им. Без образа, стоящего за словом, последнее оставалось бы лишь набором символов и звуков.

И выявить формальную суть дела. Здесь следует сказать, что сама апория основывается на образных представлениях и откинуть их – значит опровергнуть и ее. А опровержение достаточно формально. То, что вместо одной в опровержении взято две черепахи, не делает его более образным, нежели апорию. Вообще же сложно говорить о понятиях, не основанных на образных представлениях. Даже такие высшей абстракции философские понятия, как бытие, сознание и другие, понимаются только благодаря образам, соответствующим им. Без образа, стоящего за словом, последнее оставалось бы лишь набором символов и звуков.

Стадий подразумевает существование неделимых отрезков в пространстве и движение в нем объектов. Эта апория основана на предыдущих. Берется один недвижимый ряд объектов и два двигающихся по направлению друг к другу. При этом каждый двигающийся ряд по отношению к недвижимому проходит за единицу времени лишь один отрезок. Однако по отношению к движущемуся – два. Что признается противоречивым. Также говорится, что в промежуточном положении (когда один ряд уже как бы сдвинулся, другой нет) нет места для неподвижного ряда. Промежуточное положение происходит из того, что отрезки неделимы и движение, хотя бы и начатое одновременно, должно пройти промежуточный этап, когда первое значение одного движущегося ряда совпадает со вторым значением второго (движение при условии неделимости отрезков лишено плавности). Состояние же покоя – когда вторые значения всех рядов совпадают. Неподвижный ряд, если предположить одновременность движения рядов, должен в промежуточном положении находиться между движущимися рядами, а это невозможно, так как отрезки неделимы.

Промежуточное положение происходит из того, что отрезки неделимы и движение, хотя бы и начатое одновременно, должно пройти промежуточный этап, когда первое значение одного движущегося ряда совпадает со вторым значением второго (движение при условии неделимости отрезков лишено плавности). Состояние же покоя – когда вторые значения всех рядов совпадают. Неподвижный ряд, если предположить одновременность движения рядов, должен в промежуточном положении находиться между движущимися рядами, а это невозможно, так как отрезки неделимы.

|

Софизм — это логически неправильное (несостоятельное) рассуждение (см. Рассуждение), умозаключение (см. Умозаключение) или убеждающее высказывание (см. Аргументация), умышленно выдаваемое за правильное. Иногда софизм может обосновывать какую-либо заведомую нелепость (абсурд) или утверждение, противоречащее общепринятым представлениям (парадокс). Вот пример софизма, основанного на разъединении смысла целого: 5 = 2 + 3, но 2 чётно, а 3 нечётно, следовательно 5 одновременно чётно и нечётно». А вот софизм, построенный с нарушением закона тождества и семиотической роли кавычек: «Если Сократ и человек не одно и то же, то Сократ не то же, что Сократ, поскольку Сократ — человек». Оба эти софизма приводит Аристотель. Он называл софизмами «мнимые доказательства», в которых обоснованность заключения лишь кажущаяся и обязана чисто субъективному впечатлению, вызванному недостаточностью логического или семантического анализа. Внешняя убедительность многих софизмов, их «логичность» обычно связана с хорошо замаскированной ошибкой — семиотической (за счёт метафоричности речи, амонимии или полисемии слов, амфиболий и так далее), нарушающей однозначность мысли и приводящей к смешению значений терминов, или же логической (за счёт игнорирования или подмены тезиса в случае доказательств или опровержений, ошибок в выведении следствий, использования «неразрешённых» или даже «запрещённых» правил или действий, к примеру, деления на нуль в математических софизмах). Понятие «софизм» традиционно связывается с учением представителей сложившейся в Афинах во второй половине V века до новой эры школы софистов — философов-просветителей и первых профессиональных учителей по общему образованию. Время их активной деятельности часто называют веком греческого Просвещения. К старшим софистам (вторая половина V века до новой эры) причисляют Протагора, Горгия, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития. К следующему поколению софистов относят Ликофрона, Алкидаманта, Трасимаха и ряд других. Первоначально слово σοφιστής было синонимично слову σοφός («мудрый») и обозначало человека, авторитетного в различных вопросах частной и общественной жизни. Общей чертой учений софистов был релятивизм, нашедший классическое выражение в широко известном положении Протагора «человек — мера всех вещей», и следовательно, не существует объективной истины, а все знания относительны. Этому способствовал сам характер деятельности софистов: они должны были научить обратившегося к ним ученика убедительно защищать любую точку зрения, какая только могла понадобиться ему в делах. Из сочинений софистов практически ничего не сохранилось и об их взглядах можно судить, главным образом, по той полемике, которую вели с ними Платон и Аристотель и находившиеся под их влиянием позднейшие авторы. Изучение непрямых сведений усложняется тем, что софисты не стремились создать определённую цельную систему знаний. В своей дидактической деятельности они не придавали большого значения систематическому овладению учащимися знаниями. Их целью было научить учеников использовать приобретённые знания в дискуссиях, так как условиях античной демократии из всех форм красноречия на первый план выдвинулась полемика, которая пришла на смену полемосу — реальной войне. Вначале софисты учили правильным приёмам доказательства и опровержения, открыли некоторые правила логического мышления и сделали первые попытки систематизировать приёмы умозаключений, но вскоре отошли от логических принципов и основное внимание сосредоточили на разработке логических уловок, основанных на внешнем сходстве явлений, на том, что событие извлекается из общей связи событий, на многозначности слов, на подмене понятий и других риторических ухищрениях. С середины V века до новой эры софистами называли появившихся тогда в большом количестве платных преподавателей ораторского искусства и всевозможных знаний, считавшихся необходимыми для активного участия в гражданской жизни, которые и сами нередко активно участвовали в политической жизни. Историческая заслуга софистов состояла в том, что они одними из первых стали разрабатывать логические, лингвистические и психологические приёмы убеждения и противостояния убеждающему воздействию. От владения совокупностью этих приёмов в условиях афинской демократии зависели честь и имущество, а иногда и сама жизнь обучающегося. Таким образом, исторически с понятием «софизм» неизменно связывают мысль о намеренной интеллектуальной фальсификации, руководствуясь признанием Протагора, что главная задача софиста — «представить наихудший аргумент как наилучший» путём хитроумных уловок в речи, заботясь не об истине, а о практической выгоде, об успехе в частном споре, публичной полемике или в судебной тяжбе. С этой же задачей обычно связывают и его известный «критерий основания»: мнение человека есть мера истины. Уже Платон, который называл софистику «постыдной риторикой», заметил на это, что основание не должно заключаться в субъективной воле человека, иначе придётся признать законность противоречий, и поэтому любые суждения считать обоснованными. Но вполне уместное в области «истин разума» это требование не всегда оправдано в области «фактических истин», где критерий основания Протагора, понятый, однако, более широко, как относительность истины к условиям и средствам её познания, оказывается весьма существенным. Поэтому многие рассуждения, приводящие к парадоксам, но в остальном безупречные, не являются софизмами. По существу они только демонстрируют интервальный характер связанных с ними гносеологических ситуаций. Таковы, в частности, известные апории (см. Апория) Зенона Элейского, в частности так называемый софизм «куча»: «Одно зерно — не куча. Если n зёрен не куча, то n + 1 — тоже не куча. |

|

|

|

|

Опасности софистики миллениалов — вершины

Мнения

12 февраля 2018 г. Обновлено 12 февраля 2018 г., 11:31. Более того, это также может породить необходимость, желание быть правым и доказать, что ваши знания чуть менее ограничены, чем знания вашего оппонента. А когда правота имеет первостепенное значение, получить слабо завуалированную иллюзию этого зачастую легче. Софистика, происходящая от древнегреческого sophistēs , что означает «мудрость», — это практика использования кажущихся здравыми рассуждений для защиты вывода, который по своей сути ложен или субъективен по своей природе. Сегодня это означает готовность использовать любой аргумент, чтобы доказать свою точку зрения, обнажая глубокую пустоту убеждений или просто капризный характер любых убеждений, которые кажутся существующими. В нашем сообществе он поднимает свою уродливую голову везде, от классной комнаты до комнаты в общежитии, от споров о политике до споров о том, какая столовая лучше. Тем не менее, эта аргументационная практика не ограничивается миллениалами — на самом деле она практикуется псевдоинтеллектуалами по всей стране, и ее дальнейшее распространение однажды может стать корнем нашей опасности.

Софистика, происходящая от древнегреческого sophistēs , что означает «мудрость», — это практика использования кажущихся здравыми рассуждений для защиты вывода, который по своей сути ложен или субъективен по своей природе. Сегодня это означает готовность использовать любой аргумент, чтобы доказать свою точку зрения, обнажая глубокую пустоту убеждений или просто капризный характер любых убеждений, которые кажутся существующими. В нашем сообществе он поднимает свою уродливую голову везде, от классной комнаты до комнаты в общежитии, от споров о политике до споров о том, какая столовая лучше. Тем не менее, эта аргументационная практика не ограничивается миллениалами — на самом деле она практикуется псевдоинтеллектуалами по всей стране, и ее дальнейшее распространение однажды может стать корнем нашей опасности.

Вот подходящий пример софистики, которая часто встречается среди миллениалов: один утверждает, что люди любого происхождения, расы, пола или социально-экономического положения имеют одинаковую способность говорить правду, но затем утверждает, что только определенные темы могут обсуждаться людьми определенных граней, определенного происхождения, исключая других на основании вышеупомянутых особенностей. Это тревожное утверждение, которое встречается слишком часто.

Это тревожное утверждение, которое встречается слишком часто.

Мы, миллениалы, были сформированы переменчивым миром с быстрым прогрессом почти во всех аспектах нашей жизни. И все же именно этот очень причудливый мир так легко приглашает софистику в жизнь миллениалов. Это во многом проблема тысячелетия, поскольку мы часто проецируем древо познания, которое на самом деле не имеет корней. Мы собираем информацию из постоянно меняющегося Интернета, из видео на Youtube и твитов знаменитостей. В сообществах вроде Бостонского колледжа — высокоинтеллектуальных, но наполненных соперничеством — примеры софистики можно найти где угодно. На уроках арсенал риторики и красивого языка часто скрывает конституционно ложное утверждение. Даже в повседневном разговоре непрекращающаяся потребность быть правым заражает нашу жизнь здесь: часто можно услышать, как студенты спорят не в попытке собрать реальную информацию, а в каком-то мимолетном оправдании.

На первый взгляд софистика кажется безобидной, но вред ее реален и весьма серьезен. Будучи молодыми взрослыми, мы стремимся превратить себя в тех, кем мы надеемся стать, и, конечно же, большинство из нас еще не достигли своего апогея. Является ли наша идентичность настолько временной, что по каждой прихоти нового разговора убеждения, которые мы считаем самоочевидными, меняются в попытке быть правильными? Если наши убеждения всегда относительны, то мы никогда не сможем поставить перед собой абсолютную цель в жизни и, следовательно, сможем гнаться только за мимолетными удовольствиями. Более того, к чему мы можем стремиться как макрокосм, если будем последовательно наносить удары по своим основам? Отказ от правды только из-за видимости таковой ведет по темной дороге — дороге, построенной на нигилизме, — которая дискредитирует все, что мы построили и к чему стремились, особенно в сфере науки. Конечно, мы не можем, и я умоляю нас не обменивать абсолюты на родственников.

Будучи молодыми взрослыми, мы стремимся превратить себя в тех, кем мы надеемся стать, и, конечно же, большинство из нас еще не достигли своего апогея. Является ли наша идентичность настолько временной, что по каждой прихоти нового разговора убеждения, которые мы считаем самоочевидными, меняются в попытке быть правильными? Если наши убеждения всегда относительны, то мы никогда не сможем поставить перед собой абсолютную цель в жизни и, следовательно, сможем гнаться только за мимолетными удовольствиями. Более того, к чему мы можем стремиться как макрокосм, если будем последовательно наносить удары по своим основам? Отказ от правды только из-за видимости таковой ведет по темной дороге — дороге, построенной на нигилизме, — которая дискредитирует все, что мы построили и к чему стремились, особенно в сфере науки. Конечно, мы не можем, и я умоляю нас не обменивать абсолюты на родственников.

Одно из самых распространенных мест обитания софистики совсем новое в нашем мире. Социальные сети ежедневно пропагандируют софистику, и вместо того, чтобы сталкиваться с ужасом, эта практика часто вознаграждается похвалой. Софистика наиболее распространена в сильно политизированных социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. Обе платформы сильно поляризованы и разделены на группы людей, придерживающихся схожих убеждений. Таким образом, когда софистика используется для разоблачения противоположных взглядов, она часто прославляется как практическая мудрость. Например, в социальных сетях в ответ на противоположные настроения (часто политические) часто создаются соломенные аргументы: намеренно искаженные утверждения, созданные потому, что их легче опровергнуть, чем настоящие аргументы оппонента. Они часто опираются на разительные противоречия собственным убеждениям, а также на софизм. Затем эти ложные аргументы влияют на нейтральных людей, которые не разбираются в предмете и теперь видят только искаженную правду. Более того, из-за того, что эти платформы социальных сетей настолько поляризованы, возможности опровергнуть эти ложные аргументы сильно ограничены. Строман и софизм идут рука об руку, и мы должны противостоять им — они провозглашают потребность быть правильными, а не потребность в истине.

Софистика наиболее распространена в сильно политизированных социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. Обе платформы сильно поляризованы и разделены на группы людей, придерживающихся схожих убеждений. Таким образом, когда софистика используется для разоблачения противоположных взглядов, она часто прославляется как практическая мудрость. Например, в социальных сетях в ответ на противоположные настроения (часто политические) часто создаются соломенные аргументы: намеренно искаженные утверждения, созданные потому, что их легче опровергнуть, чем настоящие аргументы оппонента. Они часто опираются на разительные противоречия собственным убеждениям, а также на софизм. Затем эти ложные аргументы влияют на нейтральных людей, которые не разбираются в предмете и теперь видят только искаженную правду. Более того, из-за того, что эти платформы социальных сетей настолько поляризованы, возможности опровергнуть эти ложные аргументы сильно ограничены. Строман и софизм идут рука об руку, и мы должны противостоять им — они провозглашают потребность быть правильными, а не потребность в истине.

Поскольку стремление к удовлетворению и софизм выдержали испытание временем, мы должны признать, что они никогда не будут полностью искоренены в нашей среде. Тем не менее, в надежде облегчить эти страдания, мы должны искренне искать абсолютные истины, а не удовлетворение своей безупречностью. Мы должны размышлять о том, почему мы здесь, каковы наши цели. Мы здесь для того, чтобы получить временное удовлетворение и пребывать в иллюзиях, или мы здесь для того, чтобы искать чего-то большего, чего-то конкретного, и присоединиться к тому, во что мы всем сердцем пришли верить? Возможно, лучше всего об этом сказал Платон: «Когда человек полагает, что он знает, и не знает; это кажется великим источником всех заблуждений интеллекта». Величайшая ошибка состоит в том, чтобы притворяться, будто говоришь правду, в то время как на самом деле ошибаешься. Конечно, мы можем оставить эти страхи перед неудачей и невежеством в надежде на настоящий успех и однажды истинное знание.

Избранная графика Анны Тирни / редактора графики

студенты до н. э. софистика лживая гордость тысячелетняя враждебность

э. софистика лживая гордость тысячелетняя враждебность

Определение и значение софистики — Merriam-Webster

софизм ˈsä-fə-strē

1

: тонко обманчивое рассуждение или аргументация

2

: софизм смысл 1

Знаете ли вы?

Первоначальные софисты были древнегреческими учителями риторики и философии, известными в 5 веке до н.э. В период своего расцвета эти философы считались искусными в своих рассуждениях, но более поздние философы (особенно Платон) описывали их как лжефилософов, жаждущих денег и готовых сказать что угодно, чтобы выиграть спор. Таким образом софист (происходит от греческого sophistēs, означает «мудрец» или «эксперт») получил негативный оттенок как «придирчивый или ошибочный мыслитель». Софистика — это рассуждение, которое кажется правдоподобным на поверхностном уровне, но на самом деле несостоятельно, или рассуждение, используемое для обмана.

Софистика — это рассуждение, которое кажется правдоподобным на поверхностном уровне, но на самом деле несостоятельно, или рассуждение, используемое для обмана.

Примеры предложений

Недавние примеры в Интернете

такой экономичный софистика стала тенденцией при президенте Байдене.

Брайан Ридл, National Review , 15 апреля 2022 г.

Приписывание причинности какой-либо одной тактике является софистикой . WSJ , 23 декабря 2021 г.

Обратите внимание на скрупулезное перечисление Рузвельтом элементов своей программы и на то, как он отвергает софизм своих противников.

Майкл Хилцик, 9 лет0021 Los Angeles Times , 3 ноября 2021 г. софистика их вызывающего отвращение лексикона опасна.

Кенин М. Спивак, National Review , 16 сентября 2021 г.

И грубыми являются расовые предпочтения, явная сегрегация, оскорбительные предположения и общая интеллектуальная софистика, антирасистская идеология в действии.

Нью-Йорк Таймс, Арканзас Онлайн , 30 июня 2021 г.

И грубыми являются расовые предпочтения, явная сегрегация, оскорбительные предположения и общая интеллектуальная софистика, антирасистская идеология в действии.

The New York Times, Arkansas Online , 30 июня 2021 г.

И грубыми являются расовые предпочтения, явная сегрегация, оскорбительные предположения и общая интеллектуальная софистика то есть антирасистская идеология в действии.

софистика их вызывающего отвращение лексикона опасна.

Кенин М. Спивак, National Review , 16 сентября 2021 г.

И грубыми являются расовые предпочтения, явная сегрегация, оскорбительные предположения и общая интеллектуальная софистика, антирасистская идеология в действии.

Нью-Йорк Таймс, Арканзас Онлайн , 30 июня 2021 г.

И грубыми являются расовые предпочтения, явная сегрегация, оскорбительные предположения и общая интеллектуальная софистика, антирасистская идеология в действии.

The New York Times, Arkansas Online , 30 июня 2021 г.

И грубыми являются расовые предпочтения, явная сегрегация, оскорбительные предположения и общая интеллектуальная софистика то есть антирасистская идеология в действии. The New York Times, Arkansas Online , 30 июня 2021 г.

Главная ирония карьеры U2 может заключаться в том, что, став изощренными критиками средств массовой информации софистики , группа упростила свое мировоззрение незадолго до 11 сентября.

Джошуа Ротман, The New Yorker , 8 августа 2021 г.

Узнать больше

The New York Times, Arkansas Online , 30 июня 2021 г.

Главная ирония карьеры U2 может заключаться в том, что, став изощренными критиками средств массовой информации софистики , группа упростила свое мировоззрение незадолго до 11 сентября.

Джошуа Ротман, The New Yorker , 8 августа 2021 г.

Узнать больше

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «софистика». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Отправьте нам отзыв.

История слов

Первое известное использование

14 век, в значении, определенном в смысле 1

Путешественник во времени

Первое известное использование софистика была в 14 веке

Другие слова из того же века

Подкаст

Музыкальная тема Джошуа Стэмпера ©2006 New Jerusalem Music/ASCAP

Получайте «Слово дня» на свой почтовый ящик!

Словарные статьи Около

софистикаутонченный

софистика

Софокл

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Софистика».