Пограничное расстройство личности, симптомы, причины, диагностика, лечение

Пограничное расстройство личности (а сокращенно ПРЛ) – на сегодняшний день всё чаще встречается среди детей. Патогенез психопатии данного вида обычно сопровождается наличием комплекса неблагоприятных факторов.

Распознать заболевание данного типа в быту довольно сложно. Зачастую, его путают с нарциссизмом или просто дурным характером индивида, так как поведение «пограничников» может отличаться крайней степенью непредсказуемости и истеричности, также склонностью к манипуляциям. Например, они признаются партнеру в любви, а спустя пару часов уходят «навеки», могут искренне сочувствовать кому-то, а потом ударить. Также пациентам данного типа очень свойственно постоянно нарушать границы других людей, перекладывая на них свои проблемы, и избегая ответственности. Рассмотрим симптоматику пограничности более подробно.

Симптомы пограничного расстройства личности (ПРЛ)

Основное симптоматическое отличие данного вида расстройства – это продолжительное аномальное поведение больного.

В то время, как при многих иных психопатиях периоды нестабильности чередуются с ремиссией, то в случае с ПРЛ пациент ведет себя деструктивно в течении долгого периода времени. В поле психологических аномалий лежат такие проявления, как:

- агрессивное поведение, ведущее к проблемам в отношениях,

- неустойчивый эмоциональный фон и неадекватное представление о себе,

- высокая тревожность,

- тотальная боязнь одиночества и перманентное чувство скуки,

- дихотомическое мышление и переменчивое настроение, разделяющие мир только на «черное и белое» (сегодня люблю, а завтра ненавижу).

Также среди основных симптомов можно отметить: социопатию и боязнь общества, связанные с низкой самооценкой и, как следствие сепарационную тревогу (ее испытывает личность при разлуке с домом или близкими). Зачастую у пациентов проявляется опрометчивое безответственное «рискованное» поведение, крайней формой которого может являться самоповреждение или попытка суицида.

Типы спонтанных поступков, сопровождающие психические пограничные расстройства личности

В связи со сложностями в самоидентификации, отсутствием собственного мнения и склонностью к полярности страдающим ПРЛ свойственны спонтанные деструктивные поступки.

Паническая боязнь одиночества и отсутствие внутреннего стержня толкает их на связи с личностями социопатического типа, которым свойственно деструктивное поведение: азартные игры, воровство, вандализм, промискуитетные связи, наркомания. Сюда же относятся самоповреждения, о которых было сказано выше.

Одной из причин подобного бесконтрольного поведения является проблема с удержанием внутреннего импульса. Уровень импульсивности настолько высок, что человек не в состоянии его контролировать.

Чередниченко Андрей Николаевич

Главный врач сети медицинских центров «Корсаков», психиатр-нарколог

- Опыт более 11 лет

Консультация

Запись на приём

Эмоционально неустойчивое расстройство личности

В МКБ 10-го пересмотра пограничное расстройство личности определено, как «Эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60. 3)». В клиническом сообществе на территории РФ такое название применяется довольно часто и используется в связи с тем, что основной симптом, как было описано выше, проявляется в виде эмоционально неустойчивого психического состояния человека.

3)». В клиническом сообществе на территории РФ такое название применяется довольно часто и используется в связи с тем, что основной симптом, как было описано выше, проявляется в виде эмоционально неустойчивого психического состояния человека.

Патогенез ПРЛ

В патогенезе заболевания лежит неверно или не до конца сформированное внутриличностное осознание себя, иными словами «самодентификация». Пограничники с трудом осознают, как они относятся к основным сферам жизни. У них проблемы с понятием о своем мнении, интересах, увлечениях и о своем характере в том числе. Отсюда и появилось более расхожее определение расстройства – «пограничное». В данном аспекте оно обозначает лавирование на грани между психопатией и стабильным состоянием. Слово «пограничный» в конкретном случае означает шаткое состояние между нормой и отклонением, будто человек живет на грани между «психической болезнью» (психозом) и «психическим здоровьем». Именно поэтому, сленговое название больных данного типа — «бордерлайнеры» (от английского выражения “border line”, что дословно переводится, как «граница»).

В классической психиатрии пограничное расстройство личности также относят к типу эго-синтонных расстройств. Эго-синтонность подразумевает, что пациент не оценивает свое состояние, как болезненное, не критичен к нему и спокойно принимает отклонения в поведении, не считая, что они каким-либо образом ему вредят. Более того, больной как бы «отстаивает» свой симптом, препятствуя собственному излечению в связи со сложности в идентификации собственного «я».

Причины ПРЛ

Основополагающие причины пограничного расстройства на данный момент ясно не определены, тем не менее, как и большинство иных расстройств, ПРЛ обусловлено группой факторов.

Наследственными (генетическая детерминированность), физиологическими (нарушения в работе головного мозга) и социальными факторами (низкая стрессоустойчивость и психологический травмирующий фактор).

Неблагоприятной социальная обстановка

По статистике заболеванию чаще подвержены группы лиц, подвергшиеся неблагоприятной социальной обстановке, например в семье. Сюда можно отнести:

Сюда можно отнести:

- трудное детство,

- абьюзмент,

- тиранию,

- физическое или эмоциональное насилие в семье,

- ранняя потеря родителей.

Стоит заметить, что среди женщин «пограничность» встречается в 3 раза чаще, чем среди мужчин.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), как вариация неблагоприятного социального фактора, может выступать не только причиной, но и сопутствующим отдельным заболеванием, находящимся в патогенетической взаимосвязи с рассматриваемым диагнозом.

Детская хроническая эмоциональная травма может способствовать развитию ПРЛ, но в редких случаях она является единственной причиной. Личностные качества, отвечающие за способность справляться со стрессовой ситуацией в данном аспекте также играют большую роль. Здесь же стоит отметить, что по статистике травма, полученная в детстве (особенно до 10 лет), намного скорее может привести к последующему расстройству, нежели полученная в более взрослом возрасте. Также ученые отмечают, что ситуации не связанные с прямым насилием, такие как стихийные бедствия или катастрофы реже ведут к развитию посттравматического синдрома.

Также ученые отмечают, что ситуации не связанные с прямым насилием, такие как стихийные бедствия или катастрофы реже ведут к развитию посттравматического синдрома.

Физиология

Другая группа факторов рассматривает возможной причиной развития заболевания – нарушения в работе нейронных мозговых связей, а именно деструкцию функционирования фронтально-лимбических нейронов

Наследственность

Третьей значимой причиной ПРЛ выступает генетическая предрасположенность, которая обуславливает до 40 % случаев наличия данного диагноза. Достичь в данном ключе четких показателей довольно сложно, однако согласно европейским исследованиям ПРЛ расположено на 3 месте из 10 по генетической детерминанте среди личностных расстройств. Логично заметить, что отклонения в работе определенных долей головного мозга могут передаваться по наследству и вести к ряду психологических проблем, развитие которых усугубляется социальным фактором. Большинство исследований показывают, что чаще всего пограничность передается от матери.

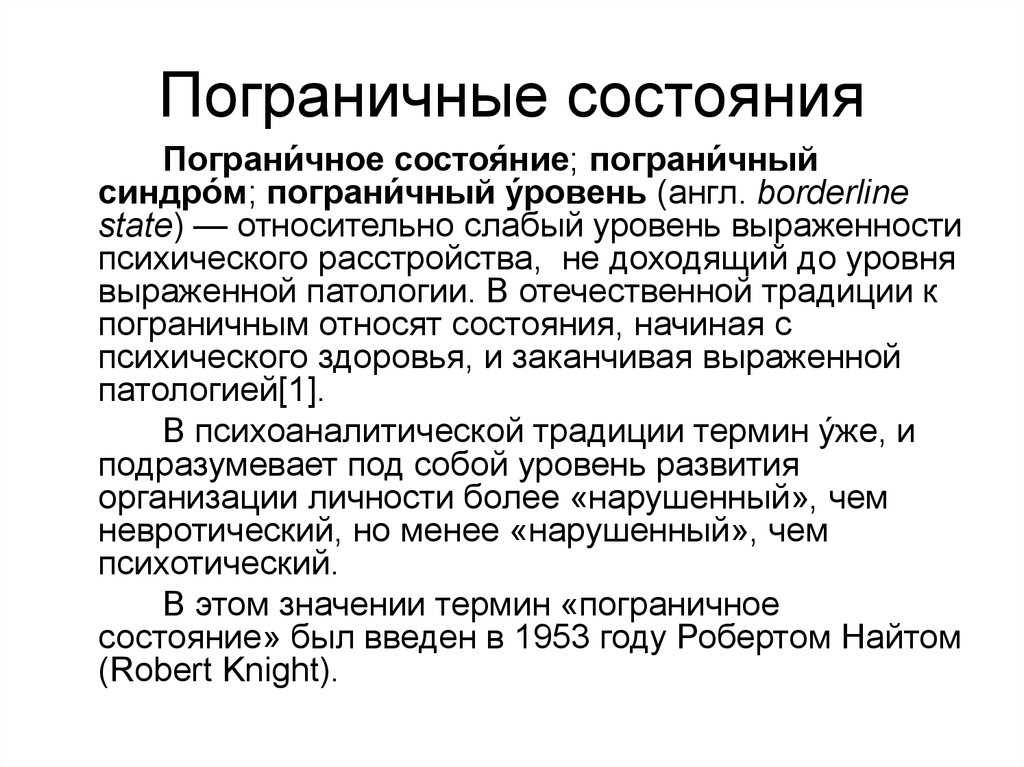

Пограничное состояние психики в психиатрии и степени тяжести расстройств личности

В клинической психиатрии традиционно выделяют три уровня расстройства психики:

- Невротический. Сюда относятся неврозы различного характера, подразумевающие под собой обратимые временные состояния, поддающиеся лечению.

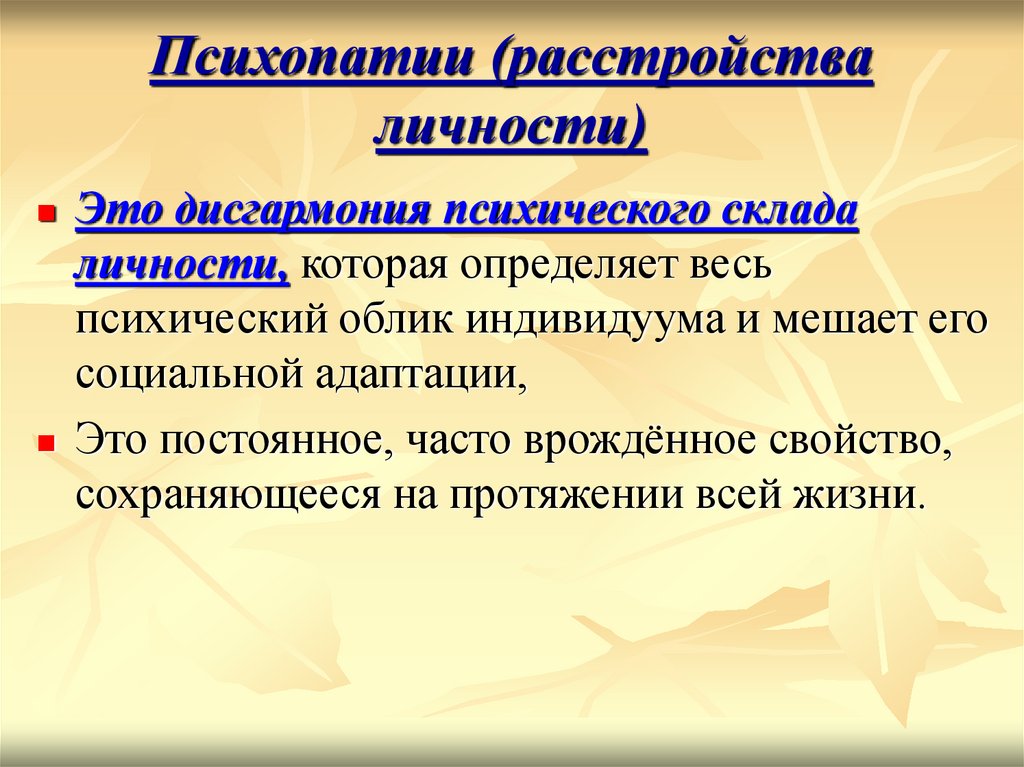

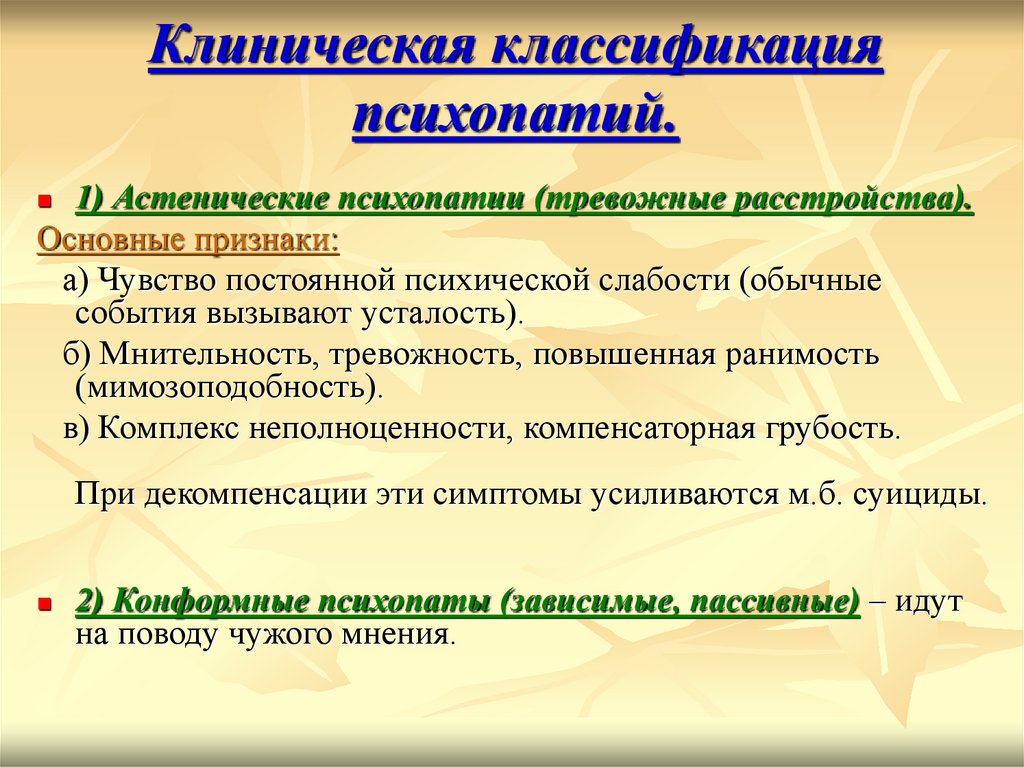

- Психопатический уровень. В его плоскости лежат расстройства личности, включающие в себя аномалии характера различного патогенеза или болезненные изменения его черт, сделать с которыми ничего нельзя, так как они относятся к личностной структуре индивида.

- И наконец, самое глубокое поражение психики проявляется на психотическом уровне. Сюда относятся такие проявления, как бред, галлюцинации, сумеречное сознание.

В современном же психоанализе выделяют 4 уровня отклонений. Между состоянием психоза и невроза условно расположен как раз «пограничный уровень», называемый также пограничное состояние. Под пограничным состоянием может подразумеваться, как само расстройство, так и обозначение уровня поражения психики.

Под пограничным состоянием может подразумеваться, как само расстройство, так и обозначение уровня поражения психики.

Как достоверно определить пограничное расстройство личности (ПРЛ)

Пограничное расстройство личности крайне трудно поддается диагностике и дифференциации, так как обладает высоким уровнем коморбидности, другими словами идет в сочетании с большим количеством сопутствующих расстройств. Например, паническое тревожное, пищевое, биполярно-аффективное расстройства, синдром дефицита внимания, социопатия и так далее. В связи с вышеперечисленным, пациенту приходится проходить длительный диагностический процесс и специальные тесты.

Тест на выявление пограничного расстройства личности ПРЛ

Одним из довольно популярных инструментариев для выявления наличия психопатии являются тесты, представляющие из себя, по сути, личностный опросник. Используемый в современной клинической психологии тест на скриннинг ярких признаков ПРЛ был разработан в 2012 году группой ученых. В своей работе авторы опирались на базовые критерии дифференциации пограничного расстройства.

В своей работе авторы опирались на базовые критерии дифференциации пограничного расстройства.

Опросник под их редакцией является довольно эффективном инструментом для диагностической верификации и подтверждения симптоматики. Используется как в психиатрической и общеклинической, так и в других практиках, не имеющих прямого отношения к медицине.

Сам тест состоит из 20 вопросов и предлагает испытуемому отвечать только да или нет. За каждый ответ система насчитывает определенное количество баллов. Вероятность диагностики ПРЛ появляется в случае, если отвечающий набрал более 25 баллов.

Лечение пограничного расстройства личности (ПРЛ)

Чередниченко Андрей Николаевич

Главный врач сети медицинских центров «Корсаков», психиатр-нарколог

- Опыт более 11 лет

Консультация

Запись на приём

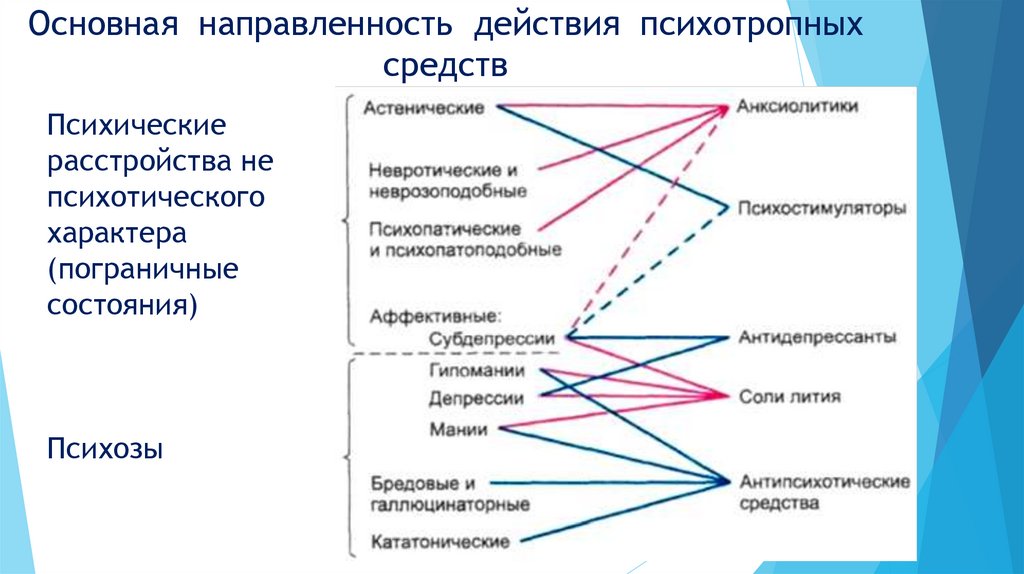

Как и большинство других психических отклонений, пограничное расстройство не лечится в домашних условиях и требует комплексной профессиональной терапии, включающей, как медикаментозное лечение (прием антидепрессантов и нейролептиков), так и психотерапевтическое. И только психиатр, зачастую в тандеме с клиническим психологом, могут грамотно разработать эффективный курс лечения.

И только психиатр, зачастую в тандеме с клиническим психологом, могут грамотно разработать эффективный курс лечения.

Медикментозный курс разрабатывается в соответствии с индивидуальными особенностями организма больного и включает в себя следующие лекарственные группы:

- Селективные ингибиторы

-

Стабилизаторы настроения.

Одно из наиболее популярных средств- Ламотриджин. Используется также для нейтрализации депрессивного синдрома, лабильности в настроении и импульсивности.

-

Атипичные нейролептики.

Сейчас уже разработано 2 поколение препаратов данного кластера, которые хорошо зарекомендовали себя в нейтрализации симптомов когнитивной сферы, таких как: агрессия, искажение восприятия реальности, паранойя, дихотомия мышления и дезорганизация.

Что касается группы бензодиазепинов и стимуляторов, то они используется в современной терапии крайне редко в связи с высоким риском возникновения зависимости и соответственно передозировки.

Таким образом, основная задача лекарственной терапии при пограничном расстройстве личности – это снижение яркости симптоматики и облегчение общего состояния пациента.

Стоит отметить, что именно ПРЛ труднее всего поддается лечению в связи с эго-синтонностью пациента, которую мы рассмотрели выше. Именно пациент с ПРЛ труднее всего поддаются какой-либо терапии в силу ригидных особенностей психики и четкого убеждения, что с ними все в целом нормально.

Тем не менее, если говорить о Селективные ингибиторы то наиболее действенным методом в современном клиническом сообществе считается диалектическая поведенческая терапия (ДПТ), одна из разновидностей когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). В рамках лечения пациента учат смотреть на проблему с разных точек зрения и по-разному оценивать причинно-следственную связь. В связи с удовлетворенностью своими симптомами и ригидностью «пограничники» с трудом поддаются лечению, поэтому психотерапевтический процесс может быть длительным.

Чаще всего от взаимоотношений с больными ПРЛ больше всего страдают родственники, поэтому другой параметр, над которым работает специалист, это социализация и адаптация больного, направленные на проработку основополагающих жизненных навыков и выработку адекватного ситуации поведения. В психиатрии техники этого типа называются STEPPS (System Training Emotional Predictability & Problem Solution) и в переводе означают Системный тренинг по эмоциональной предсказуемости и решению проблем.

Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов считаются медитативные техники, направленные на обучение человека контролю за своими эмоциями и умению расслабляться.

Другим действенным методом при работе с психотравмирующим фактором считаются гельштат техники, в процессе которых пациент возвращается в стрессовую ситуацию и смотрит на нее с другой стороны, перестраивая сценарий либо отыгрывая его заново. Задача специалиста в данном аспекте – убрать негативный эмоциональный заряд из воспоминания.

ПОГРАНИЧНАЯ ПСИХИАТРИЯ (Антология отечественной медицины) — Введение

Назад Оглавление Вперёд

Необходимость издания основных трудов ведущих отечественных психиатров конца XIX и начала XX вв. определяется тем, что именно в этот период произошло становление психиатрии как самостоятельной клинической дисциплины, имеющей свою методологию, предмет исследования (психические заболевания человека), а главное — терапевтические и организационные возможности оказания эффективной медицинской помощи. Все это приблизило психиатрию к общемедицинской практике и на новой основе интегрировало ее с современной биологией, психологией, социологией. В формировании психиатрии значительная роль принадлежит не только зарубежным, но и отечественным психиатрам — создателям российской, а в последующем — советской психиатрической школы, работавшим в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Киеве, Тбилиси, Ростове-на-Дону, Харькове, Одессе, других городах России и Советского Союза.

Во-первых, это утраченность печатных изданий, часть из которых издавалась не большими тиражами. Многие ученые, особенно жившие в первой половине XX в., для современных поколений специалистов неизвестны, в связи с чем практически не используется самобытный опыт проводившихся ими на высоком уровне общепатологических и клинических разработок. Во-вторых, недостаточность знаний у молодых психиатров о деятельности и творческом вкладе выдающихся отечественных психиатров привела к утрате бережного сохранения традиций национальной психиатрической школы. В-третьих, отсутствие на протяжении многих десятилетий в силу разных причин возможностей знакомства иностранных специалистов с работами отечественных психиатров способствовало потере равноправных позиций в международном сотрудничестве. Это позволило сформироваться далеко не полному, а порой искаженному представлению у зарубежных коллег о психиатрии в России.

Указанные причины затрагивают разные области психиатрии, однако в наибольшей мере относятся к недавно оформившейся в качестве самостоятельного раздела, так называемой пограничной психиатрии, изучающей психогенные, социально обусловленные нарушения психической деятельности, психосоматические нарушения, расстройства личности (психопатии) и некоторые другие группы психических расстройств. Это дало основание для включения в первое издание антологии, прежде всего, работ по пограничной психиатрии. При этом постоянно возникали вопросы неразрывной связи «пограничной» и «основной» психиатрии и трудности разделения в этом отношении, опубликованных ранее работ. Поэтому «вычленение» публикаций по пограничной психиатрии носит в значительной мере условный характер, часть из них касается общих вопросов теории и практики психиатрии. Возможно, с учетом опыта настоящего издания может появиться более значительный, как по задачам, так и по объему, проект составления многотомной антологии основополагающих работ по психиатрии выдающихся психиатров прошлого.

Отбор материалов в предлагаемую книгу носил не случайный, а в известной мере «авторизованный» характер. Основанием для этого является не только собственный многолетний опыт врачебной и научно-исследовательской работы, позволяющий оценивать имеющиеся публикации, но и личные знакомства с рядом авторов публикуемых материалов, которые были учителями и старшими товарищами.

С учетом того, что издание «антологий» в клинической медицине, в том числе и в психиатрии, не имеет традиций и устоявшейся концепции, главным критерием включения работ в книгу было избрано стремление проследить развитие базовых подходов к пониманию пограничных психических расстройств, от которых непосредственно зависят современные представления об их основе, организации помощи и лечения больных. Приоритет отдавался не столько частным вопросам, сколько фундаментальным авторским изысканиям исследователей, развитию той или иной творческой идеи, не потерявшей своей актуальности и в настоящее время. Это помогало формировать книгу не как «мемориал ушедших», а как современно значимое научное издание, посвященное «обзору развития мыслей», в котором можно открыть для себя много нового и интересного. В антологию включены не устаревшие, сохраняющие свое значение работы. По форме изложения многие из них не соответствуют современным изданиям. Прежде всего, это касается представления фактических данных, построенных на клиническом опыте и впечатлениях, а не на принципах доказательной медицины. Однако прочтение этих работ подтверждает общую закономерность научного познания — в прошлом можно найти много нового. Это относится как к работам теоретического плана, изучавшим структурную основу психопатологических процессов, их физиологические и патофизиологические механизмы, так и к клиническим исследованиям отдельных форм и вариантов психических расстройств и к обоснованию их группировки. В ряде работ современный читатель заметит определенную «политизированность» при рассмотрении социальных причин развития невротических расстройств. В этом проявлялась дань времени, в которой они выполнялись, отличавшимся в нашей стране стремлением к идеологизации научных концепций в разных областях знаний, в том числе и в психиатрии.

В антологию включены не устаревшие, сохраняющие свое значение работы. По форме изложения многие из них не соответствуют современным изданиям. Прежде всего, это касается представления фактических данных, построенных на клиническом опыте и впечатлениях, а не на принципах доказательной медицины. Однако прочтение этих работ подтверждает общую закономерность научного познания — в прошлом можно найти много нового. Это относится как к работам теоретического плана, изучавшим структурную основу психопатологических процессов, их физиологические и патофизиологические механизмы, так и к клиническим исследованиям отдельных форм и вариантов психических расстройств и к обоснованию их группировки. В ряде работ современный читатель заметит определенную «политизированность» при рассмотрении социальных причин развития невротических расстройств. В этом проявлялась дань времени, в которой они выполнялись, отличавшимся в нашей стране стремлением к идеологизации научных концепций в разных областях знаний, в том числе и в психиатрии. Однако основой, стержнем проводимого анализа даже в этих случаях сохранялись клинико-психопатологические и общемедицинские разработки.

Однако основой, стержнем проводимого анализа даже в этих случаях сохранялись клинико-психопатологические и общемедицинские разработки.

Ограниченные рамки антологии не позволили опубликовать все имеющиеся и, безусловно, нужные современным специалистам материалы по актуальным вопросам пограничной психиатрии.

Наибольшее число страниц занимают работы В.М. Бехтерева, П.Б. Ганнушкина, В.А. Гиляровского, М.О. Гуревича, С.С. Корсакова, Л.М. Розенштейна, Г.К. Ушакова и ряда других исследователей, внесших особо значительный вклад в разработку принципиальных вопросов клиники, диагностики, понимания существа патологических процессов при пограничных психических расстройствах. Подробно представлены работы авторов, специально рассматривавших теоретические вопросы развития состояний психической дезадаптации, невротических, психосоматических и других пограничных психических расстройств (П.К. Анохин, Н.К. Боголепов, И.В. Давыдовский, А.Р. Лурия, А.Л. Мясников). Большое место в антологии уделено работам, посвященным обоснованию классификаций непсихотических психических расстройств (П. И. Ковалевский, А.Я. Кожевников, А.Ф. Лазурский, В.П. Осипов, С.А. Суханов, А.М. Халецкий), истории психиатрии (Л.Л. Рохлин, Т.И. Юдин, А.И. Ющенко), методологии работы врача (В.Х. Василенко, Ф.Ф. Детенгоф), организации психиатрической помощи (М.Я. Греблиовский, Т.И. Гольдовская) и ряду других вопросов, значимых для современной психиатрии. Столь широкий круг затрагиваемых авторами проблем позволяет рассматривать издаваемую книгу как достаточно полное пособие для специалистов, стремящихся не только к принятой в настоящее время стандартной оценке состояния больных с пограничными психическими расстройствами на основе оценочных шкал и упрощенных диагностических схем, но и на всестороннем системном анализе причин и динамики их заболевания.

И. Ковалевский, А.Я. Кожевников, А.Ф. Лазурский, В.П. Осипов, С.А. Суханов, А.М. Халецкий), истории психиатрии (Л.Л. Рохлин, Т.И. Юдин, А.И. Ющенко), методологии работы врача (В.Х. Василенко, Ф.Ф. Детенгоф), организации психиатрической помощи (М.Я. Греблиовский, Т.И. Гольдовская) и ряду других вопросов, значимых для современной психиатрии. Столь широкий круг затрагиваемых авторами проблем позволяет рассматривать издаваемую книгу как достаточно полное пособие для специалистов, стремящихся не только к принятой в настоящее время стандартной оценке состояния больных с пограничными психическими расстройствами на основе оценочных шкал и упрощенных диагностических схем, но и на всестороннем системном анализе причин и динамики их заболевания.

В наиболее общем виде из представляемых материалов и из современных исследований можно сделать заключение, что понятие о пограничных формах психических расстройств (пограничных состояниях) в значительной мере условно. Оно вошло в разговорную речь психиатров и других врачей, в той или иной мере связанных с психиатрией, и достаточно часто встречается на страницах научных публикаций. Главным образом это понятие используется для объединения нерезко выраженных нарушений, граничащих с состоянием здоровья и отделяющих его от собственно патологических проявлений, сопровождающихся значительными отклонениями от нормы. При этом пограничные состояния не являются начальными, промежуточными («буферными») фазами или стадиями основных психозов. Они представляют особую группу патологических проявлений, имеющих в клиническом выражении свое начало, динамику и исход, зависящие от формы или вида болезненного процесса. Их определяет познанная или недостаточно изученная патофизиологическая база, в основе которой лежат различные этиологические и патогенетические факторы.

Главным образом это понятие используется для объединения нерезко выраженных нарушений, граничащих с состоянием здоровья и отделяющих его от собственно патологических проявлений, сопровождающихся значительными отклонениями от нормы. При этом пограничные состояния не являются начальными, промежуточными («буферными») фазами или стадиями основных психозов. Они представляют особую группу патологических проявлений, имеющих в клиническом выражении свое начало, динамику и исход, зависящие от формы или вида болезненного процесса. Их определяет познанная или недостаточно изученная патофизиологическая база, в основе которой лежат различные этиологические и патогенетические факторы.

Пограничные формы психических расстройств объединяются в одну группу болезненных нарушений на основе признаков, включающих достаточно характерные проявления. Их обнаружение позволяет проводить дифференциацию пограничных состояний как с основными «непограничными» патологическими проявлениями, так и с состоянием психического здоровья.

К числу наиболее общих особенностей, характерных для пограничных состояний, относятся следующие:

— преобладание невротического уровня психопатологических проявлений на всем протяжении заболевания;

— взаимосвязь собственно психических расстройств с вегетативными дисфункциями, нарушениями ночного сна и соматическими проявлениями;

— ведущая роль психогенных факторов в возникновении и декомпенсации болезненных нарушений;

— наличие в большинстве случаев «органической предиспозиции» (минимальных неврологических дисфункций мозговых систем), способствующей развитию и декомпенсации болезненных проявлений;

— взаимосвязь болезненных расстройств с личностно-типологическими особенностями больного;

— сохранение больными критического отношения к своему состоянию.

Наряду с этим пограничные состояния характеризуются отсутствием:

— психотической симптоматики, определяющей психопатологическую структуру болезненного состояния;

— прогредиентно нарастающего слабоумия;

— личностных изменений, типичных для эндогенных психических заболеваний (шизофрении, биполярного расстройства и др. ).

).

Наиболее важным следствием любого пограничного психического расстройства является развитие у больного в той или иной мере выраженной временной или затянувшейся социальной дезадаптации.

Пограничные психические нарушения могут возникать остро или развиваться постепенно, их течение может носить разный характер и ограничиваться кратковременной реакцией, относительно продолжительным состоянием, хроническим течением. С учетом этого, а также на основе анализа причин возникновения, в клинической практике выделяют различные формы и варианты пограничных состояний. При этом используют не одинаковые принципы и подходы — нозологическую, синдромальную, симптоматическую оценку, а также анализ течения пограничного состояния, его «остроты», «хроничности», динамической взаимосвязи различных клинических проявлений.

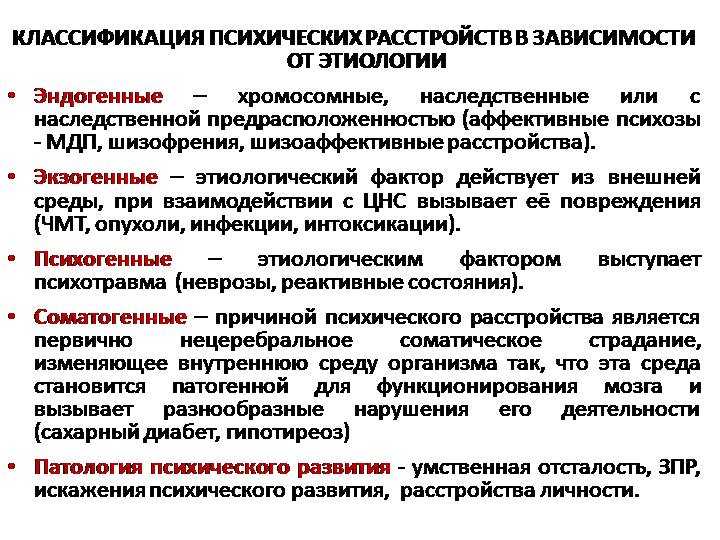

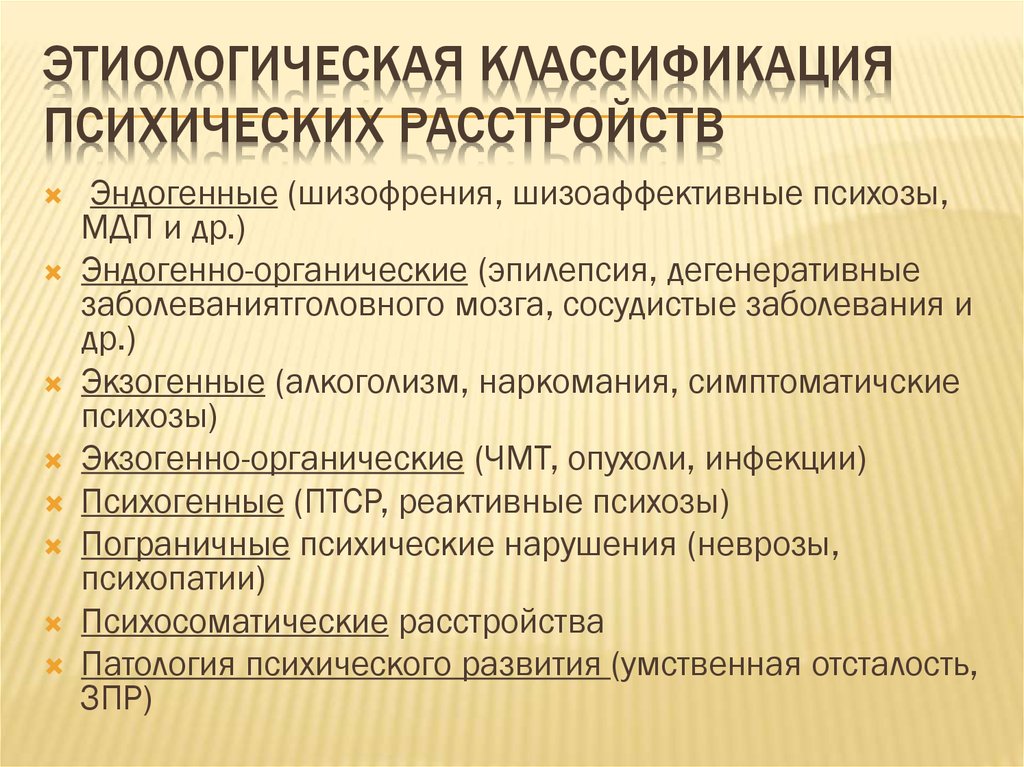

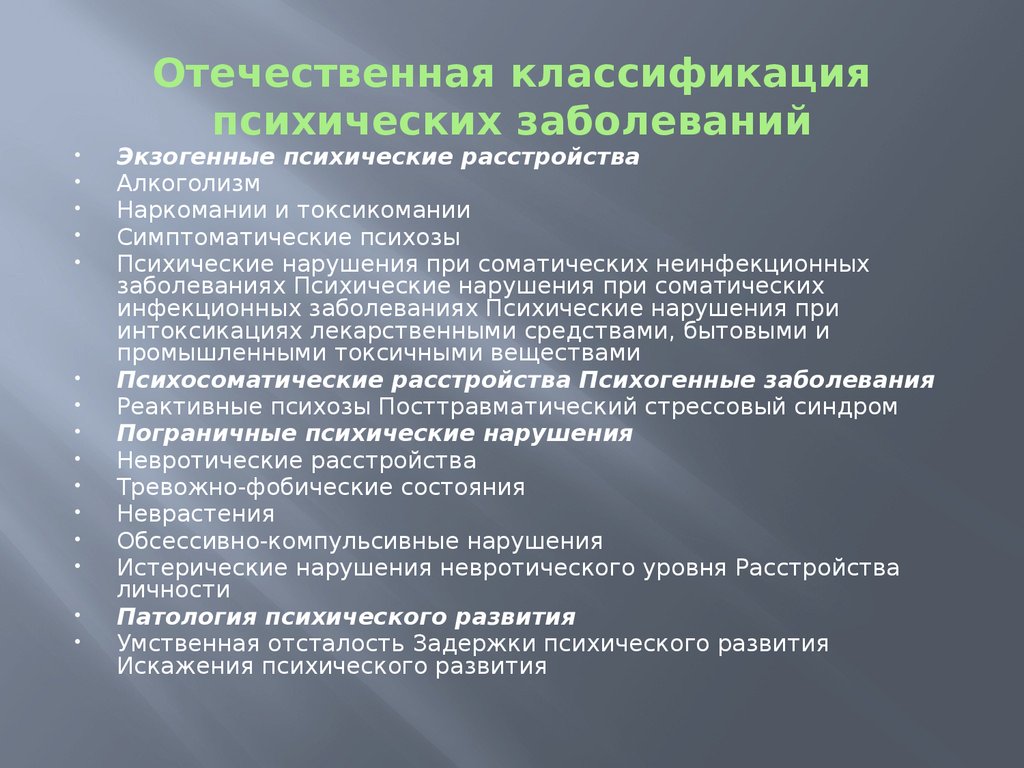

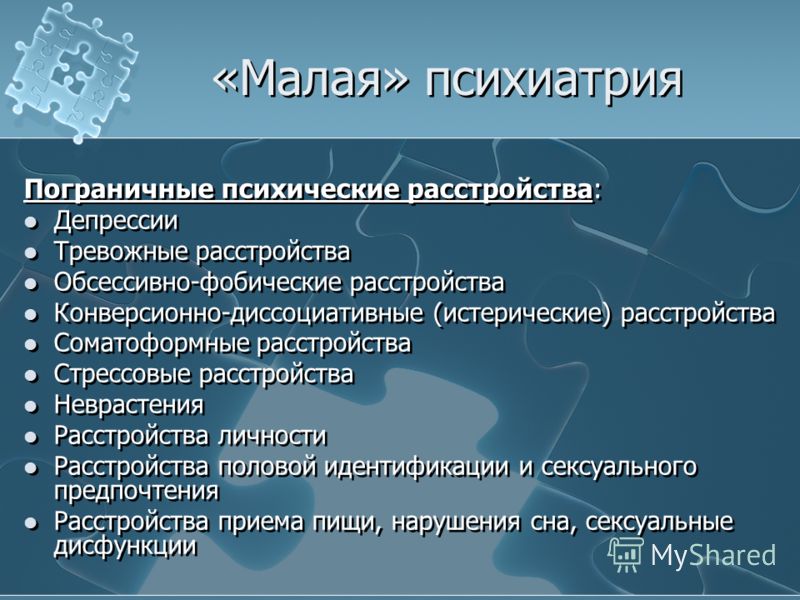

С учетом многообразия этиопатогенетических факторов и особенностей проявления и течения к пограничным психическим расстройствам в настоящее время относят различные клинические формы и варианты невротических реакций, реактивные состояния, неврозы, патологические развития личности, психопатии, а также широкий круг неврозо- и психопатоподобных расстройств при соматических, неврологических и других заболеваниях. В современной Международной классификации психических и поведенческих расстройств (МКБ — 10) пограничные психические расстройства рассматриваются главным образом в разделах F4 («Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства»), F5 («Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами»),F6 («Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых») и некоторых других. В число пограничных состояний, как следует из анализа приводимых публикаций, не следует включать эндогенные психические заболевания (в том числе их мягкие, латентные формы, такие, например, как вялотекущая шизофрения и др.), на определенных этапах течения которых преобладают и даже определяют клиническое состояние невроза и психопатоподобные расстройства, в значительной мере имитирующие основные формы и варианты собственно пограничных состояний. Однако в этих случаях эндогенный процесс протекает по своим собственным закономерностям, отличным от клинико-психопатологических механизмов и синдромогенеза, характерных для всех непсихотических пограничных форм психических расстройств.

В современной Международной классификации психических и поведенческих расстройств (МКБ — 10) пограничные психические расстройства рассматриваются главным образом в разделах F4 («Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства»), F5 («Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами»),F6 («Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых») и некоторых других. В число пограничных состояний, как следует из анализа приводимых публикаций, не следует включать эндогенные психические заболевания (в том числе их мягкие, латентные формы, такие, например, как вялотекущая шизофрения и др.), на определенных этапах течения которых преобладают и даже определяют клиническое состояние невроза и психопатоподобные расстройства, в значительной мере имитирующие основные формы и варианты собственно пограничных состояний. Однако в этих случаях эндогенный процесс протекает по своим собственным закономерностям, отличным от клинико-психопатологических механизмов и синдромогенеза, характерных для всех непсихотических пограничных форм психических расстройств. Неврозо- и психопатоподобные нарушения, будучи наименее специфическими психопатологическими проявлениями, нередко могут отражать динамику более сложных по своей структуре психических заболеваний, протекающих с характерной для них симптоматикой и вызывающих те или иные личностные изменения.

Неврозо- и психопатоподобные нарушения, будучи наименее специфическими психопатологическими проявлениями, нередко могут отражать динамику более сложных по своей структуре психических заболеваний, протекающих с характерной для них симптоматикой и вызывающих те или иные личностные изменения.

Такого рода трактовка пограничных состояний разделяется не всеми авторами. Она стала складываться в середине XX столетия. До этого после классических работ Э. Крепелина многие исследователи поддерживали жесткую нозологическую концепцию психических болезней и расширительное толкование основных психозов. В частности, предполагалось целый ряд случаев психастении, истерии, неврастении рассматривать как проявления нераспознанной шизофрении (Е. Блейлер и его последователи, в том числе и в России), а невыраженные колебания настроения — в рамках циркулярного психоза и его особого варианта — циклотимии. С точки зрения Е. Блейлера, шизофрения, для которой наиболее характерно своеобразное расщепление единства личности, чаще протекает «в скрытых формах с мало выраженными признаками, чем в формах явных с законченной симптоматологией. ..»1. Оказанием помощи больным с невыраженной шизофренической симптоматикой, наблюдавшимся вне стен психиатрических больниц, в тот период должна была заниматься «малая психиатрия»2. К ее компетенции постепенно стали относить и так называемые конституциональные реакции (депрессии, экзальтации, параноические, эпилептические, психастенические и др.), проявлявшиеся под воздействием психотравмирующих влияний и некоторых других обстоятельств, реактивные состояния, наблюдавшиеся во время Первой мировой войны, и психоневрозы. С учетом новейших исследований Э. Крепелин в 1920 г. представил на съезде немецких психиатров так называемую большую схему психических заболеваний, значительно отличавшуюся от предыдущих классификаций. В ней имеются 10-й («психопатии») и 11-й («психогенные реакции») разделы, в которые включены многие состояния, рассматриваемые современной пограничной психиатрией. Следует подчеркнуть, что с середины XX столетия наблюдалась тенденция к перегруппировке феноменов и клинических вариантов пограничных психических расстройств, в то время, как их основная симптоматическая квалификация в принципе остается неизменной.

..»1. Оказанием помощи больным с невыраженной шизофренической симптоматикой, наблюдавшимся вне стен психиатрических больниц, в тот период должна была заниматься «малая психиатрия»2. К ее компетенции постепенно стали относить и так называемые конституциональные реакции (депрессии, экзальтации, параноические, эпилептические, психастенические и др.), проявлявшиеся под воздействием психотравмирующих влияний и некоторых других обстоятельств, реактивные состояния, наблюдавшиеся во время Первой мировой войны, и психоневрозы. С учетом новейших исследований Э. Крепелин в 1920 г. представил на съезде немецких психиатров так называемую большую схему психических заболеваний, значительно отличавшуюся от предыдущих классификаций. В ней имеются 10-й («психопатии») и 11-й («психогенные реакции») разделы, в которые включены многие состояния, рассматриваемые современной пограничной психиатрией. Следует подчеркнуть, что с середины XX столетия наблюдалась тенденция к перегруппировке феноменов и клинических вариантов пограничных психических расстройств, в то время, как их основная симптоматическая квалификация в принципе остается неизменной. Появляющиеся новые терминологические обозначения скорее отдают дань новой классификационной моде, не меняя при этом сущности понимания изучаемых у больных с пограничными состояниями клинических проявлений.

Появляющиеся новые терминологические обозначения скорее отдают дань новой классификационной моде, не меняя при этом сущности понимания изучаемых у больных с пограничными состояниями клинических проявлений.

Больные с разными видами пограничных форм психических расстройств нуждаются во многом в сходных лечебно-реабилитационных мероприятиях. С учетом того, что эти больные не представляют, как правило, неосознаваемой ими социальной опасности для окружающих, весь лечебный комплекс (включая психотерапию, биологические средства лечения, медико-социальную коррекцию и др.) может проводиться вне стен закрытого психиатрического стационара. Это, с одной стороны, объединяет разных больных с пограничными состояниями, а с другой — отделяет их от больных эндогенными психозами, протекающими с психотическими нарушениями.

Сказанное свидетельствует о том, что пограничные состояния составляют группу достаточно специфических психопатологических проявлений, объединяемых схожестью тенденций развития синдромогенеза. Часть больных находится под наблюдением врачей-психиатров или психотерапевтов, значительное же их число, как свидетельствует специальный анализ, наблюдается в общемедицинской практике или вообще не получает врачебной помощи. В ряде случаев больные с пограничными состояниями, сопровождающимися психосоматическими расстройствами, обращаются к врачам-интернистам, в большинстве случаев не имеющим специального опыта в дифференциально-диагностической оценке состояния и проведении всего комплекса необходимых лечебно-реабилитационных мероприятий. Многие лица с различными невротическими и психопатическими расстройствами вообще не предъявляют по этому поводу жалоб врачам как вследствие не понимания болезненного характера имеющихся нарушений, так и из-за страха перед обращением в психиатрический диспансер в связи с боязнью связанных с этим социальных ограничений.

Часть больных находится под наблюдением врачей-психиатров или психотерапевтов, значительное же их число, как свидетельствует специальный анализ, наблюдается в общемедицинской практике или вообще не получает врачебной помощи. В ряде случаев больные с пограничными состояниями, сопровождающимися психосоматическими расстройствами, обращаются к врачам-интернистам, в большинстве случаев не имеющим специального опыта в дифференциально-диагностической оценке состояния и проведении всего комплекса необходимых лечебно-реабилитационных мероприятий. Многие лица с различными невротическими и психопатическими расстройствами вообще не предъявляют по этому поводу жалоб врачам как вследствие не понимания болезненного характера имеющихся нарушений, так и из-за страха перед обращением в психиатрический диспансер в связи с боязнью связанных с этим социальных ограничений.

Пограничные состояния объединяют группу расстройств, характеризуемых главным образом преобладанием проявлений так называемого невротического уровня нарушений психической деятельности. Уровни психических расстройств могут анализироваться с различных точек зрения — философской, социальной, психологической, эволюционной, патогенетической, клинической и т.д. Своеобразие психопатологических проявлений при различных психических заболеваниях послужило основанием для разработки общепатологической концепции регистров психических расстройств (Кронфельд А.С., 1940; Гуревич М.О., 1945; Снежневский А.В.,1960; Рохлин Л.Л., 1971 и др.; Hoche, 1912; Specht G., 1917; Kraepelin E., 1920; Ewald G., 1921; Bostroem A., 1926). Согласно этой концепции, психические нарушения, определяющие пограничные формы психических расстройств, имеют по сравнению с другой психопатологией наиболее ограниченный диапазон болезненных проявлений. При этом специфичность синдромов отражает сложные взаимоотношения этиологии и патогенеза каждого болезненного расстройства.

Уровни психических расстройств могут анализироваться с различных точек зрения — философской, социальной, психологической, эволюционной, патогенетической, клинической и т.д. Своеобразие психопатологических проявлений при различных психических заболеваниях послужило основанием для разработки общепатологической концепции регистров психических расстройств (Кронфельд А.С., 1940; Гуревич М.О., 1945; Снежневский А.В.,1960; Рохлин Л.Л., 1971 и др.; Hoche, 1912; Specht G., 1917; Kraepelin E., 1920; Ewald G., 1921; Bostroem A., 1926). Согласно этой концепции, психические нарушения, определяющие пограничные формы психических расстройств, имеют по сравнению с другой психопатологией наиболее ограниченный диапазон болезненных проявлений. При этом специфичность синдромов отражает сложные взаимоотношения этиологии и патогенеза каждого болезненного расстройства.

E. Kraepelin (1920) сравнивал симптомокомплексы при психических заболеваниях с регистрами своеобразного органа, поскольку приведение их в действие зависит только от силы или распространенности болезненных изменений и совсем не связано с конкретными причинами заболевания. При этом он считал, что клиническую картину определяют «предпочтительные синдромы», отражающие «предуготовленный характер реагирования мозга» в зависимости от степени его поражения. Симптомокомплексы психических расстройств не создаются вредоносным фактором, а лишь включаются под его действием. По-видимому, для полиэтиологических психопатологических проявлений, наблюдаемых при пограничных формах психических расстройств, такое представление о характере болезненных нарушений сохраняет свое значение до настоящего времени. При этом невротические (прежде всего неврастенические и субдепрессивные) расстройства могут встречаться в рамках различных видов нарушений психической деятельности, в то время как при пограничных состояниях симптоматики, характерной для остальных психопатологических диапазонов, не наблюдается. Иными словами, пограничные психические расстройства менее избирательны и специфичны по сравнению с другими психопатологическими проявлениями.

При этом он считал, что клиническую картину определяют «предпочтительные синдромы», отражающие «предуготовленный характер реагирования мозга» в зависимости от степени его поражения. Симптомокомплексы психических расстройств не создаются вредоносным фактором, а лишь включаются под его действием. По-видимому, для полиэтиологических психопатологических проявлений, наблюдаемых при пограничных формах психических расстройств, такое представление о характере болезненных нарушений сохраняет свое значение до настоящего времени. При этом невротические (прежде всего неврастенические и субдепрессивные) расстройства могут встречаться в рамках различных видов нарушений психической деятельности, в то время как при пограничных состояниях симптоматики, характерной для остальных психопатологических диапазонов, не наблюдается. Иными словами, пограничные психические расстройства менее избирательны и специфичны по сравнению с другими психопатологическими проявлениями.

Учитывая включение в число «пограничных» многочисленных групп больных, прежде всего с психогенно обусловленными невротическими нарушениями и личностными декомпенсациями, а также с невротическими нарушениями, неврозоподобными и психопатоподобными расстройствами при соматических, неврологических и других заболеваниях, многие исследователи нередко обозначают их как пограничные нервно-психические или психоневрологические расстройства. При такого рода терминологическом сочетании «психические» нарушения как бы «разбавляются» неврологическими расстройствами, более «престижными» для ряда больных и их родственников, чем реально существующие психопатологические проявления. В этом же следует искать объяснение стремления называть врача, занимающегося пограничной психиатрией, «психоневрологом», лукаво скрывая при этом или отодвигая на второй план прежде всего его психиатрическую компетенцию. Корни подобной терминологической «подделки» заключены в существовавшем длительное время социальном нигилизме в отношении к психиатрии и боязни больных с пограничными формами психических расстройств и их родственников постановки на соответствующий учет в психиатрическом диспансере.

При такого рода терминологическом сочетании «психические» нарушения как бы «разбавляются» неврологическими расстройствами, более «престижными» для ряда больных и их родственников, чем реально существующие психопатологические проявления. В этом же следует искать объяснение стремления называть врача, занимающегося пограничной психиатрией, «психоневрологом», лукаво скрывая при этом или отодвигая на второй план прежде всего его психиатрическую компетенцию. Корни подобной терминологической «подделки» заключены в существовавшем длительное время социальном нигилизме в отношении к психиатрии и боязни больных с пограничными формами психических расстройств и их родственников постановки на соответствующий учет в психиатрическом диспансере.

В настоящее время, в связи с введением в практику в нашей стране нового порядка освидетельствования и учета психически больных, в соответствии с которыми лица с пограничными психическими расстройствами на специальный учет не ставятся и на них не распространяются социальные ограничения, появляется возможность уйти от «двойной бухгалтерии» в терминологических подходах к пограничным состояниям. С учетом понимания ведущей роли, обусловливающей их возникновение и течение собственно психической патологии, вероятно, более правомерно целенаправленно использовать для всей группы рассматриваемых патологических состояний название «пограничные психические расстройства»3. Они как бы разделяют состояния психического здоровья (нормы) с основными психическими заболеваниями, сопровождающимися психотическими психопатологическими расстройствами. При этом сплошной непроходимой «границы» как между состоянием здоровья и пограничными психическими расстройствами, так и между ними и психозами не существует. В практике имеется множество переходных симптоматических и синдромологических образований, характерных как для психотических, так и непсихотических (в основном пограничных) психических расстройств. При их дифференциально-диагностическом анализе наиболее верным методологическим подходом, как свидетельствует богатый опыт психиатрической практики, является динамическая оценка развития того или иного симптомокомплекса, его связь с личностно-типологическими особенностями больного и другими имеющимися психическими нарушениями, соматическими и неврологическими расстройствами.

С учетом понимания ведущей роли, обусловливающей их возникновение и течение собственно психической патологии, вероятно, более правомерно целенаправленно использовать для всей группы рассматриваемых патологических состояний название «пограничные психические расстройства»3. Они как бы разделяют состояния психического здоровья (нормы) с основными психическими заболеваниями, сопровождающимися психотическими психопатологическими расстройствами. При этом сплошной непроходимой «границы» как между состоянием здоровья и пограничными психическими расстройствами, так и между ними и психозами не существует. В практике имеется множество переходных симптоматических и синдромологических образований, характерных как для психотических, так и непсихотических (в основном пограничных) психических расстройств. При их дифференциально-диагностическом анализе наиболее верным методологическим подходом, как свидетельствует богатый опыт психиатрической практики, является динамическая оценка развития того или иного симптомокомплекса, его связь с личностно-типологическими особенностями больного и другими имеющимися психическими нарушениями, соматическими и неврологическими расстройствами. В ряде случаев неврозы и некоторые другие пограничные формы психических расстройств отождествляют с психогенными нарушениями. При этом на первое место выдвигается видимая, психологически понятная, а также неосознаваемая больным психическая причина, послужившая основанием для развития того или иного пограничного состояния. В этом проявляется стремление видеть причину болезни всегда как бы внедряющуюся со стороны, что характерно для житейского представления о сущности патологического процесса. Непосредственная связь психогенной причины и следствия — развития психических нарушений, характерна прежде всего для реактивных состояний, которые могут носить как психотический (реактивные психозы), так и непсихотический (невротические реакции, личностные декомпенсации) характер. Однако, как уже отмечалось, пограничные расстройства охватывают гораздо большее число болезненных нарушений, чем только реактивные состояния. При других клинических формах психические причины также играют существенную роль, однако только этим этиологические факторы не ограничиваются.

В ряде случаев неврозы и некоторые другие пограничные формы психических расстройств отождествляют с психогенными нарушениями. При этом на первое место выдвигается видимая, психологически понятная, а также неосознаваемая больным психическая причина, послужившая основанием для развития того или иного пограничного состояния. В этом проявляется стремление видеть причину болезни всегда как бы внедряющуюся со стороны, что характерно для житейского представления о сущности патологического процесса. Непосредственная связь психогенной причины и следствия — развития психических нарушений, характерна прежде всего для реактивных состояний, которые могут носить как психотический (реактивные психозы), так и непсихотический (невротические реакции, личностные декомпенсации) характер. Однако, как уже отмечалось, пограничные расстройства охватывают гораздо большее число болезненных нарушений, чем только реактивные состояния. При других клинических формах психические причины также играют существенную роль, однако только этим этиологические факторы не ограничиваются. Поэтому, понимая всю значимость психогений в происхождении пограничных состояний, их роль нельзя абсолютизировать. Она всегда кроется в индивидуально значимых вариациях психогенного (экзогенного) и эндогенного начала. Именно с этим можно связать многообразие феноменологических проявлений и их динамику при различных формах и вариантах пограничных состояний.

Поэтому, понимая всю значимость психогений в происхождении пограничных состояний, их роль нельзя абсолютизировать. Она всегда кроется в индивидуально значимых вариациях психогенного (экзогенного) и эндогенного начала. Именно с этим можно связать многообразие феноменологических проявлений и их динамику при различных формах и вариантах пограничных состояний.

Таковы некоторые общие представления о пограничных психических расстройствах, в значительной мере базирующиеся на публикуемых материалах.

Профессор Ю.А. Александровский

1Каннабих Ю.В. История психиатрии (переиздание).- М., 1994.- С. 466.

2Понятие «малая психиатрия», нередко еще используемое отечественными психиатрами, вероятно, затрагивает более широкий круг вопросов психиатрии, чем «пограничная психиатрия».

3В обобщенном виде как психогенные, так и психопатические расстройства описаны в 1909 г. C. Pulman в монографии, называвшейся «Психические пограничные состояния». Издание этой книги в значительной мере способствовало введению понятия о пограничных состояниях в психиатрическую терминологию, хотя его содержание с течением времени изменялось.

Издание этой книги в значительной мере способствовало введению понятия о пограничных состояниях в психиатрическую терминологию, хотя его содержание с течением времени изменялось.

Источник информации: Александровский Ю.А. Пограничная психиатрия. М.: РЛС-2006. — 1280 c. Справочник издан Группой компаний РЛС®

Пограничное расстройство личности — StatPearls

Непрерывное обучение

В Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам, 5-е издание (DSM-5) перечислены десять расстройств личности, которые разделены на три группы: группы A, B и C. Пограничная личность расстройство (ПРЛ) представляет собой расстройство группы В, которое характеризуется гиперчувствительностью к отвержению и, как следствие, нестабильностью межличностных отношений, представления о себе, аффектов и поведения. Пограничное расстройство личности вызывает значительные нарушения и дистресс и связано с множественными сопутствующими медицинскими и психическими заболеваниями. Опросы показали, что распространенность пограничного расстройства личности составляет 1,6% среди населения в целом и 20% среди стационарных психиатрических больных. В этом упражнении исследуются проявления и оценка пограничного расстройства личности, а также подчеркивается роль межпрофессиональной команды в его управлении.

Опросы показали, что распространенность пограничного расстройства личности составляет 1,6% среди населения в целом и 20% среди стационарных психиатрических больных. В этом упражнении исследуются проявления и оценка пограничного расстройства личности, а также подчеркивается роль межпрофессиональной команды в его управлении.

Цели:

Определите эпидемиологию пограничного расстройства личности.

Опишите клиническую картину пациента с пограничным расстройством личности.

Опишите возможные варианты лечения пограничного расстройства личности.

Объясните стратегии межпрофессиональной команды по улучшению координации помощи и коммуникации, чтобы улучшить лечение пограничного расстройства личности и оптимизировать результаты лечения пациентов.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Расстройство личности — это расстройство, связанное с ригидным и нездоровым образцом мышления. Расстройства личности распространены среди населения в целом и в большей степени среди клинических групп населения. У детей могут быть диагностированы все расстройства личности, кроме антисоциального расстройства личности, если патологическое поведение присутствует в течение года или более. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 5-е издание (DSM-5) перечисляет десять расстройств личности , разделенных на 3 группы (A, B и C).[1] Пограничное расстройство личности (ПРЛ) — одно из 4 расстройств кластера B, которые включают пограничное, антисоциальное, нарциссическое и истерическое. Пограничное расстройство личности (ПРЛ) характеризуется повышенной чувствительностью к отвержению и, как следствие, нестабильностью межличностных отношений, представления о себе, эмоций и поведения.[2] Пограничное расстройство личности вызывает значительные нарушения и дистресс и связано с множественными сопутствующими медицинскими и психиатрическими заболеваниями. По оценкам опросов, распространенность пограничного расстройства личности составляет 1,6 % среди населения в целом и 20 % среди психиатрических стационаров.

Расстройства личности распространены среди населения в целом и в большей степени среди клинических групп населения. У детей могут быть диагностированы все расстройства личности, кроме антисоциального расстройства личности, если патологическое поведение присутствует в течение года или более. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 5-е издание (DSM-5) перечисляет десять расстройств личности , разделенных на 3 группы (A, B и C).[1] Пограничное расстройство личности (ПРЛ) — одно из 4 расстройств кластера B, которые включают пограничное, антисоциальное, нарциссическое и истерическое. Пограничное расстройство личности (ПРЛ) характеризуется повышенной чувствительностью к отвержению и, как следствие, нестабильностью межличностных отношений, представления о себе, эмоций и поведения.[2] Пограничное расстройство личности вызывает значительные нарушения и дистресс и связано с множественными сопутствующими медицинскими и психиатрическими заболеваниями. По оценкам опросов, распространенность пограничного расстройства личности составляет 1,6 % среди населения в целом и 20 % среди психиатрических стационаров. [3]

[3]

Напротив, обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ), по-видимому, является наиболее распространенным расстройством личности, частота которого в некоторых исследованиях составляет около 5% населения в целом.[4] Было показано, что пациенты с пограничным расстройством личности используют обширные ресурсы для лечения и имеют повышенную заболеваемость и смертность по сравнению с населением в целом. Возможно, именно поэтому пограничное расстройство личности изучено более широко, чем другие расстройства личности.

Этиология

Пограничное расстройство личности имеет многофакторную этиологию. Есть генетическая предрасположенность. Исследования близнецов показывают более 50% наследуемости (больше, чем при большой депрессии).[5] Исследования близнецов, проведенные в 2000 и 2008 годах, продемонстрировали более высокую согласованность частоты пограничного расстройства личности у монозиготных и дизиготных близнецов. Факторы окружающей среды, которые, как было установлено, способствуют развитию пограничного расстройства личности, включают, в первую очередь, жестокое обращение в детстве (физическое, сексуальное или пренебрежительное), встречающееся у 70 % людей с ПРЛ, а также разлучение с матерью, слабую материнскую привязанность, неадекватное семейные границы, злоупотребление психоактивными веществами и серьезная родительская психопатия.

Существует множество теорий развития пограничного расстройства личности. В ментализирующей модели Питера Фонаги и Энтони Бейтмана пограничное расстройство личности является результатом отсутствия устойчивости к психологическим стрессорам. В этой структуре Фонаги и Бейтман определяют устойчивость как способность генерировать адаптивную переоценку негативных событий или факторов стресса; пациенты с нарушенной переоценкой накапливают негативный опыт и не могут учиться на хорошем опыте.[6] В биосоциальной модели, популяризированной доктором Маршей Линехан, генетическая уязвимость взаимодействует с «хронически инвалидизирующей средой», создавая совокупность симптомов пограничного расстройства личности. Согласно другой теории, пограничное расстройство личности возникает из-за неспособности регулировать воздействие и отсутствия формирования соответствующих механизмов преодоления стресса.[7] Отто Кернберг предположил, что отсутствие интеграции в ранних материальных отношениях привело к пограничному расстройству личности. [8] Кернберг предположил, что младенец воспринимает материнскую фигуру в дихотомической структуре: любящую и заботливую мать, которая обеспечивает ребенка, и наказывающую, ненавидящую мать, которая лишает ребенка. Это противоречие вызывает сильную тревогу и, если его не интегрировать в более умеренную единую концепцию, в конечном итоге приводит к развитию расщепления. Термин «расщепление» относится к защитному механизму, при котором пациент не может сформировать реалистичное представление о другом человеке. В любой момент времени другой человек рассматривается как полностью хороший или полностью плохой. Эта неспособность рассматривать других как обладающих как положительными, так и отрицательными качествами ухудшает личные отношения.

[8] Кернберг предположил, что младенец воспринимает материнскую фигуру в дихотомической структуре: любящую и заботливую мать, которая обеспечивает ребенка, и наказывающую, ненавидящую мать, которая лишает ребенка. Это противоречие вызывает сильную тревогу и, если его не интегрировать в более умеренную единую концепцию, в конечном итоге приводит к развитию расщепления. Термин «расщепление» относится к защитному механизму, при котором пациент не может сформировать реалистичное представление о другом человеке. В любой момент времени другой человек рассматривается как полностью хороший или полностью плохой. Эта неспособность рассматривать других как обладающих как положительными, так и отрицательными качествами ухудшает личные отношения.

Нейровизуализационные исследования выявили различия в миндалевидном теле, гиппокампе и медиальных височных долях у пациентов с пограничным расстройством личности. Такие исследования также предполагают, что пациенты с пограничным расстройством личности ошибочно приписывают отрицательные эмоции (страх, гнев, отвращение) нейтральным лицам в большей степени, чем контрольная группа или другие пациенты, несмотря на то, что они воспринимают счастливые и расстроенные лица, эквивалентные этим группам. Нейробиологические исследования показали, что у пациентов с пограничным расстройством личности может наблюдаться нарушение функции нейропептидов, особенно серотонина. Что касается нейропсихологического тестирования, метаанализ, опубликованный в 2005 году, показал, что у пациентов с пограничным расстройством личности были более низкие показатели нейрокогнитивного тестирования в следующих областях: внимание, когнитивная гибкость, обучение и память, планирование, скорость обработки и зрительно-пространственные способности.[9]]

Нейробиологические исследования показали, что у пациентов с пограничным расстройством личности может наблюдаться нарушение функции нейропептидов, особенно серотонина. Что касается нейропсихологического тестирования, метаанализ, опубликованный в 2005 году, показал, что у пациентов с пограничным расстройством личности были более низкие показатели нейрокогнитивного тестирования в следующих областях: внимание, когнитивная гибкость, обучение и память, планирование, скорость обработки и зрительно-пространственные способности.[9]]

Эпидемиология

Крупные общенациональные эпидемиологические исследования, опубликованные в 2007 и 2008 годах, оценили точечную распространенность пограничного расстройства личности среди населения в целом в 1,6% с распространенностью в течение жизни 5,9%. Не было обнаружено существенной разницы в показателях пограничного расстройства личности между женщинами и мужчинами в общей популяции. Однако в клинических условиях соотношение женщин и мужчин составляет 3:1. Эти исследования поставили под сомнение предыдущие сообщения о том, что пограничное расстройство личности чаще встречается у женщин. Распространенность пограничного расстройства личности в психиатрической, амбулаторной популяции оценивается в 11%, а в психиатрической, стационарной популяции — до 20%. Многочисленные исследования, изучающие связь между этнической принадлежностью и пограничным расстройством личности, не дали аналогичных результатов.[10][11]

Эти исследования поставили под сомнение предыдущие сообщения о том, что пограничное расстройство личности чаще встречается у женщин. Распространенность пограничного расстройства личности в психиатрической, амбулаторной популяции оценивается в 11%, а в психиатрической, стационарной популяции — до 20%. Многочисленные исследования, изучающие связь между этнической принадлежностью и пограничным расстройством личности, не дали аналогичных результатов.[10][11]

Патофизиология

Патофизиология пограничного расстройства личности, вероятно, представляет собой комбинацию генетической предрасположенности в сочетании с факторами окружающей среды в раннем детстве и нейробиологической дисфункцией. Более глубокое понимание нейробиологии и, в частности, дисфункции нейротрансмиттеров может привести к улучшению терапевтических возможностей для лечения пограничного расстройства личности. В недавнем исследовании, опубликованном в 2015 году, изучалась роль окситоцина в регуляции сетей социального вознаграждения и эмпатии как одной из причин пограничного расстройства личности и других расстройств личности. В частности, нарушение регуляции серотонина, снижающее чувствительность рецептора 5HT-1A, может способствовать пограничному расстройству личности. У пациентов с пограничным расстройством личности также сообщалось о повышенных показателях расстройств обучения, синдрома дефицита внимания/гиперактивности и нейрокогнитивного дефицита, а также об аномальных электроэнцефалографических данных.

В частности, нарушение регуляции серотонина, снижающее чувствительность рецептора 5HT-1A, может способствовать пограничному расстройству личности. У пациентов с пограничным расстройством личности также сообщалось о повышенных показателях расстройств обучения, синдрома дефицита внимания/гиперактивности и нейрокогнитивного дефицита, а также об аномальных электроэнцефалографических данных.

Анамнез и физикальное исследование

Перед проведением комплексной психиатрической оценки необходимо тщательно собрать анамнез и физикальное обследование. Существуют структурированные диагностические инструменты скрининга, которые используются для оценки расстройств личности и, в частности, пограничного расстройства личности, например рейтинговая шкала Занарини для пограничного расстройства личности.

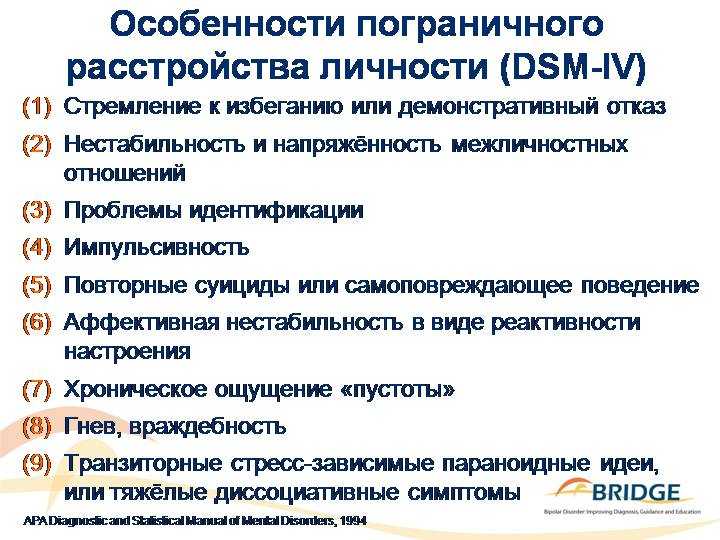

Диагностические критерии DSM-5 для пограничного расстройства личности

Распространенный паттерн нестабильности межличностных отношений, образа самого себя и аффектов, а также выраженная импульсивность, начинающаяся в раннем взрослом возрасте и проявляющаяся в различных контекстах, на что указывают пять или более из следующих признаков:

Безумные попытки избежать реального или воображаемого отказа.

Примечание. Не включайте суицидальное или членовредительское поведение, охватываемое критерием 5.

Примечание. Не включайте суицидальное или членовредительское поведение, охватываемое критерием 5.Модель нестабильных и интенсивных межличностных отношений, характеризующаяся чередованием крайностей идеализации и обесценивания.

Нарушение идентичности: Заметно и постоянно нестабильное представление о себе или самоощущение.

Импульсивность как минимум в двух областях, которые потенциально могут нанести вред самому себе, например, расходы, злоупотребление психоактивными веществами, безрассудное вождение, секс, переедание и т. д. Примечание: не включайте суицидальное или самоповреждающее поведение, охватываемое критерием 5.

Аффективная нестабильность, вызванная выраженной реактивностью настроения, например, интенсивной эпизодической дисфорией, тревогой или раздражительностью, обычно длящаяся несколько часов и редко более нескольких дней.

Хроническое чувство пустоты.

Неуместный, сильный гнев или трудности с контролем гнева, например, частые проявления гнева, постоянный гнев, повторяющиеся физические ссоры.

Преходящие параноидальные мысли или тяжелые диссоциативные симптомы.

Evaluation

Several diagnostic instruments are available to aid in diagnosis, such as:

The McClean screening instrument for borderline personality disorder

Personality diagnostic questionnaire

Structured clinical interview for DSM-5 Расстройства личности

Миннесотская шкала пограничных расстройств личности

0005

Диагностические инструменты можно разделить на общие категории самоотчета и структурированного интервью.

пациенты с пограничным расстройством личности имеют высокие показатели сопутствующих расстройств:

Расстройства настроения от 80% до 96%

Тревожные расстройства 88%

. Расстройства абиотм. Расстройства пищевого поведения 53%

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 10%-30%

Биполярное расстройство 15%

Соматоформные расстройства 10%

Лечение/управление

Лечение пограничного расстройства личности зависит от психотерапии. Три метода лечения, основанные на доказательствах, эффективны для пациентов с пограничным расстройством личности. Во-первых, терапия, основанная на ментализации (MBT), помогает пациентам справляться с дисрегуляцией эмоций, чувствуя себя понятыми, что позволяет им быть более любопытными и делать меньше предположений о намерениях окружающих их людей. Вторая терапия, диалектическая поведенческая терапия (DBT), сочетает в себе практики осознанности с конкретными навыками межличностного общения и регулирования эмоций. В-третьих, психотерапия, ориентированная на перенос (TFP), фокусируется на использовании отношений между пациентом и терапевтом для развития осознания пациентом проблемной межличностной динамики. МПТ и ДПТ включают индивидуальное и групповое лечение в течение 12–18 месяцев. Для подростков семейная терапия может быть подходящей заменой групповой терапии, хотя и не всегда.

Три метода лечения, основанные на доказательствах, эффективны для пациентов с пограничным расстройством личности. Во-первых, терапия, основанная на ментализации (MBT), помогает пациентам справляться с дисрегуляцией эмоций, чувствуя себя понятыми, что позволяет им быть более любопытными и делать меньше предположений о намерениях окружающих их людей. Вторая терапия, диалектическая поведенческая терапия (DBT), сочетает в себе практики осознанности с конкретными навыками межличностного общения и регулирования эмоций. В-третьих, психотерапия, ориентированная на перенос (TFP), фокусируется на использовании отношений между пациентом и терапевтом для развития осознания пациентом проблемной межличностной динамики. МПТ и ДПТ включают индивидуальное и групповое лечение в течение 12–18 месяцев. Для подростков семейная терапия может быть подходящей заменой групповой терапии, хотя и не всегда.

Нет лекарств, одобренных FDA для лечения пограничного расстройства личности. Лекарства, такие как СИОЗС, стабилизаторы настроения и нейролептики, показали ограниченную эффективность в исследованиях, направленных на контроль таких симптомов, как тревога, нарушение сна, депрессия или психотические симптомы.2008/6/1.png) Тревогу может быть сложно лечить, потому что пациенты могут обозначать свои внутренние переживания словом «тревожность», даже если они на самом деле не основаны на страхе. Таким образом, может потребоваться точное переименование «тревоги», а рекомендации по лечению будут основываться на конкретном внутреннем опыте пациента. Исключением из вводящего в заблуждение использования слова «тревожность» является то, что пациенты с пограничным расстройством личности часто испытывают страх одиночества; другими словами, у них есть тревога, связанная с привязанностью. Однако тревога, связанная с привязанностью, не обязательно сходна по этиологии или лечению с известными тревожными расстройствами.

Тревогу может быть сложно лечить, потому что пациенты могут обозначать свои внутренние переживания словом «тревожность», даже если они на самом деле не основаны на страхе. Таким образом, может потребоваться точное переименование «тревоги», а рекомендации по лечению будут основываться на конкретном внутреннем опыте пациента. Исключением из вводящего в заблуждение использования слова «тревожность» является то, что пациенты с пограничным расстройством личности часто испытывают страх одиночества; другими словами, у них есть тревога, связанная с привязанностью. Однако тревога, связанная с привязанностью, не обязательно сходна по этиологии или лечению с известными тревожными расстройствами.

Самоагрессивное поведение, проблемы с границами и частые суицидальные угрозы представляют собой терапевтические проблемы, характерные для лечения пациентов с пограничным расстройством личности. Высокий уровень сопутствующего злоупотребления психоактивными веществами также может затруднять лечение пациентов с пограничным расстройством личности. Пациентам с пограничным расстройством личности обычно не требуется госпитализация; однако в некоторых ситуациях может потребоваться стационарное лечение, например:

Пациентам с пограничным расстройством личности обычно не требуется госпитализация; однако в некоторых ситуациях может потребоваться стационарное лечение, например:

Непосредственный риск поведения с высокой летальностью из-за явных суицидальных мыслей или импульсивности

Тяжелые социальные стрессоры, вызывающие интенсивные негативные мысли или временный психоз

Быстрая эскалация в тяжесть самоповрежденного поведения

Декомпенсация сочетания психиатрических диагнозов или северная субстанция

999.

99.

9.

99.

99.

9.

99.

99.

99.

99.

99.

9.

99.

9

9. длительная (дольше одной недели) стационарная госпитализация контрпродуктивна или даже вредна для пациентов с пограничным расстройством личности не была подтверждена в недавнем исследовании. Данные показали одинаковое улучшение среди стационарных пациентов с пограничным расстройством личности и без него в течение нескольких недель госпитализации.

Учитывая высокую сопутствующую патологию с СДВГ, все пациенты с пограничным расстройством личности должны пройти скрининг на это состояние. При работе с подростками родителей и учителей следует просить заполнить стандартизированную анкету (Conners, SNAP, Vanderbilt). Для взрослых не установлено стандарта лечения для самоотчета или отчета наблюдателя о симптомах невнимательности или гиперактивности. Сочетание двух самоотчетов для руководства при принятии клинических решений, Шкалы оценки симптомов СДВГ (Всемирная организация здравоохранения) и Шкалы оценки СДВГ Вендера-Юты (WURS-25) обеспечивает более 80% чувствительности и специфичности.

Дифференциальный диагноз

При постановке диагноза пограничного расстройства личности дифференциальный диагноз всегда должен включать другие расстройства личности, так как часто встречается совпадение, особенно в кластере B. Другие диагностические соображения включают:

Расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ

Несуицидальное самоповреждающее расстройство (ограниченное по времени явление у многих пациентов)

Биполярное расстройство (распространено в 5 раз реже, но сопутствующая патология приближается к 15%)

Расстройство аутистического спектра (пациенты с врожденным дефицитом теории психики могут также демонстрировать тяжелую дисрегуляцию настроения)

Прогноз

Прогноз для пациентов с пограничным расстройством личности хороший.

Продольное исследование 290 стационарных пациентов с диагнозом пограничного расстройства личности и переоценкой с интервалом в 2 года в течение 16 лет дало следующие показатели ремиссии:0005

Продольное исследование 290 стационарных пациентов с диагнозом пограничного расстройства личности и переоценкой с интервалом в 2 года в течение 16 лет дало следующие показатели ремиссии:000591% ремиссия через 10 лет

99% ремиссия через 16 лет

переводить, потому что они избегают межличностных отношений, а не постепенно развивают лучшие навыки межличностного общения. Тем не менее, однажды достигнутая ремиссия сохранялась более восьми лет у 75% пациентов. Несколько факторов были связаны с более быстрым наступлением ремиссии, в том числе отсутствие сопутствующих заболеваний, расстройств оси-1, отсутствие истории сексуального насилия в детстве, отсутствие истории злоупотребления психоактивными веществами в семье, высокий исходный уровень функционирования (продемонстрированный в школе или на рабочем месте), и возраст менее 25 лет. Устойчивая ремиссия пограничного расстройства личности была продемонстрирована и в нескольких других исследованиях. [13][14]

[13][14]

Осложнения

Осложнения пограничного расстройства личности включают:

, участие в рискованном поведении (например, сыпь)

Блок наркотиков. Проблемы с законом

Проблемы во взаимоотношениях

Суицидальные попытки

Сдерживание и обучение пациентов

Пациенты и их семьи должны быть проинформированы о пограничном расстройстве личности и обеспечены необходимой литературой для изучения этого состояния. Семьи должны быть проинформированы о том, что пациенты могут разозлиться и склонны к суициду, и им следует немедленно обратиться за помощью. Кроме того, пациентов следует поощрять к поиску и продолжению психотерапии до тех пор, пока не будет достигнут устойчивый положительный эффект.

Улучшение результатов медицинского обслуживания

Пограничное расстройство личности — одно из наиболее сложных психических расстройств, с которыми приходится сталкиваться; с ним лучше всего справляется межпрофессиональная команда, включающая психиатров, психологов, фармацевтов, медсестер по психическому здоровью и социальных работников. Фармацевты просматривают назначенные лекарства, проверяют взаимодействие между лекарствами и проводят обучение пациентов. Медсестры психиатрической службы и социальные работники обеспечивают уход, наблюдают за пациентами, участвуют в обучении пациентов и их семей и обеспечивают последующее наблюдение за командой. К сожалению, не существует лекарств, которые могли бы помочь; психотерапия может помочь некоторым пациентам, но приверженность лечению низкая. Исходы для большинства пациентов плохие, многие сталкиваются с юридическими, социальными и личными проблемами. [Уровень 5]

Фармацевты просматривают назначенные лекарства, проверяют взаимодействие между лекарствами и проводят обучение пациентов. Медсестры психиатрической службы и социальные работники обеспечивают уход, наблюдают за пациентами, участвуют в обучении пациентов и их семей и обеспечивают последующее наблюдение за командой. К сожалению, не существует лекарств, которые могли бы помочь; психотерапия может помочь некоторым пациентам, но приверженность лечению низкая. Исходы для большинства пациентов плохие, многие сталкиваются с юридическими, социальными и личными проблемами. [Уровень 5]

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Regier DA, Kuhl EA, Kupfer DJ. DSM-5: изменения классификации и критериев. Мировая психиатрия. 2013 июнь; 12 (2): 92-8. [Статья бесплатно PMC: PMC3683251] [PubMed: 23737408]

- 2.

Foxhall M, Hamilton-Giachritsis C, Button K. Связь между чувствительностью к отвержению и пограничным расстройством личности: систематический обзор и метаанализ. Br J Clin Psychol. 2019Сен; 58 (3): 289-326. [PubMed: 308]

- 3.

Эллисон В.Д., Розенштейн Л.К., Морган Т.А., Циммерман М. Сообщество и клиническая эпидемиология пограничного расстройства личности. Психиатр Clin North Am. 2018 декабрь; 41 (4): 561-573. [PubMed: 30447724]

- 4.

Грант Дж. Э., Муни М. Е., Кушнер М. Г. Распространенность, корреляты и коморбидность обсессивно-компульсивного расстройства личности DSM-IV: результаты Национального эпидемиологического исследования алкоголя и связанных с ним состояний. J Psychiatr Res. 2012 апр;46(4):469-75. [PubMed: 22257387]

- 5.

Амад А., Рамоз Н., Томас П., Жардри Р., Горвуд П. Генетика пограничного расстройства личности: систематический обзор и предложение интегративной модели. Neurosci Biobehav Rev.

2014 март; 40:6-19. [PubMed: 24456942]

2014 март; 40:6-19. [PubMed: 24456942]- 6.

Фонаги П., Луйтен П., Эллисон Э., Кэмпбелл К. О чем мы изменили свое мнение: Часть 1. Пограничное расстройство личности как ограничение устойчивости. Пограничное расстройство личности Эмот Дисрегул. 2017;4:11. [Бесплатная статья PMC: PMC5389119] [PubMed: 28413687]

- 7.

Crowell SE, Beauchaine TP, Linehan MM. Модель биосоциального развития пограничной личности: разработка и расширение теории Лайнехана. Психологический бык. 2009 г., май; 135(3):495-510. [Бесплатная статья PMC: PMC2696274] [PubMed: 19379027]

- 8.

Кернберг О.Ф., Михелс Р. Пограничное расстройство личности. Am J Психиатрия. 2009 май; 166(5):505-8. [PubMed: 19411373]

- 9.

Baird AA, Veague HB, Rabbitt CE. Предрасполагающие факторы развития пограничного расстройства личности. Дев психопат. 2005 г. Осень; 17 (4): 1031-49. [PubMed: 16613429]

- 10.

Кларкин Дж.

Ф., Видигер Т. А., Фрэнсис А., Хёрт С. В., Гилмор М. Прототипическая типология и пограничное расстройство личности. J Abnorm Psychol. 1983 г., август; 92 (3): 263–75. [PubMed: 6619404]

Ф., Видигер Т. А., Фрэнсис А., Хёрт С. В., Гилмор М. Прототипическая типология и пограничное расстройство личности. J Abnorm Psychol. 1983 г., август; 92 (3): 263–75. [PubMed: 6619404]- 11.

Насири Х., Абеди А., Эбрахими А., Амели С.С., Самуэи Р. Личность женщин, страдающих пограничным расстройством личности. Матер Социомед. 2013;25(1):60-3. [Бесплатная статья PMC: PMC3655790] [PubMed: 23687463]

- 12.

Гундерсон Дж.Г., Стаут Р.Л., Макглашан Т.Х., Ши М.Т., Мори Л.С., Грило К.М., Занарини М.С., Йен С., Марковиц Д.К., Санислоу К., Анселл Э., Пинто А., Скодол А.Э. Десятилетний курс пограничного расстройства личности: психопатология и функция из исследования совместных лонгитюдных расстройств личности. Арх генерал психиатрия. 2011 авг; 68 (8): 827-37. [Статья PMC бесплатно: PMC3158489] [PubMed: 21464343]

- 13.

Ссылки PS, Heslegrave R, van Reekum R. Проспективное последующее исследование пограничного расстройства личности: прогноз, предсказание исхода и коморбидность оси II .

Can J Психиатрия. 1998 апреля; 43 (3): 265-70. [PubMed: 9561315]

Can J Психиатрия. 1998 апреля; 43 (3): 265-70. [PubMed: 9561315]- 14.

Циммерман М., Маттиа Д.И. Ось I диагностическая коморбидность и пограничное расстройство личности. Компр Психиатрия. 1999 г., июль-август;40(4):245-52. [PubMed: 10428182]

Расстройство личности: виды, диагностика и лечение

Расстройства личности — это группа состояний психического здоровья, которые характеризуются негибкими и нетипичными моделями мышления, чувств и поведения. Эти внутренние переживания и поведение часто отличаются от ожиданий культуры, в которой кто-то живет.

Если у вас расстройство личности, вам может быть трудно общаться с другими и решать повседневные проблемы так, как этого ожидает ваша культурная группа. Возможно, вы не полностью осознаете это несоответствие между вашими мыслями и поведением и теми, которые приняты обществом.

У вас может быть совершенно иной взгляд на мир, чем у других. В результате вам может быть трудно участвовать в общественной, образовательной и семейной деятельности.

Такое поведение и отношение часто вызывают проблемы и ограничения в отношениях, социальных контактах, а также на работе или в школе. Они также могут заставить людей чувствовать себя изолированными, что может способствовать депрессии и тревоге.

Однако расстройства личности поддаются лечению. Часто сочетание разговорной терапии и лекарств может помочь вам справиться с одним из этих состояний.

Причина расстройства личности неизвестна. Однако считается, что они могут быть вызваны генетическими и экологическими факторами, в первую очередь детской травмой.