Различия психики животных и человека

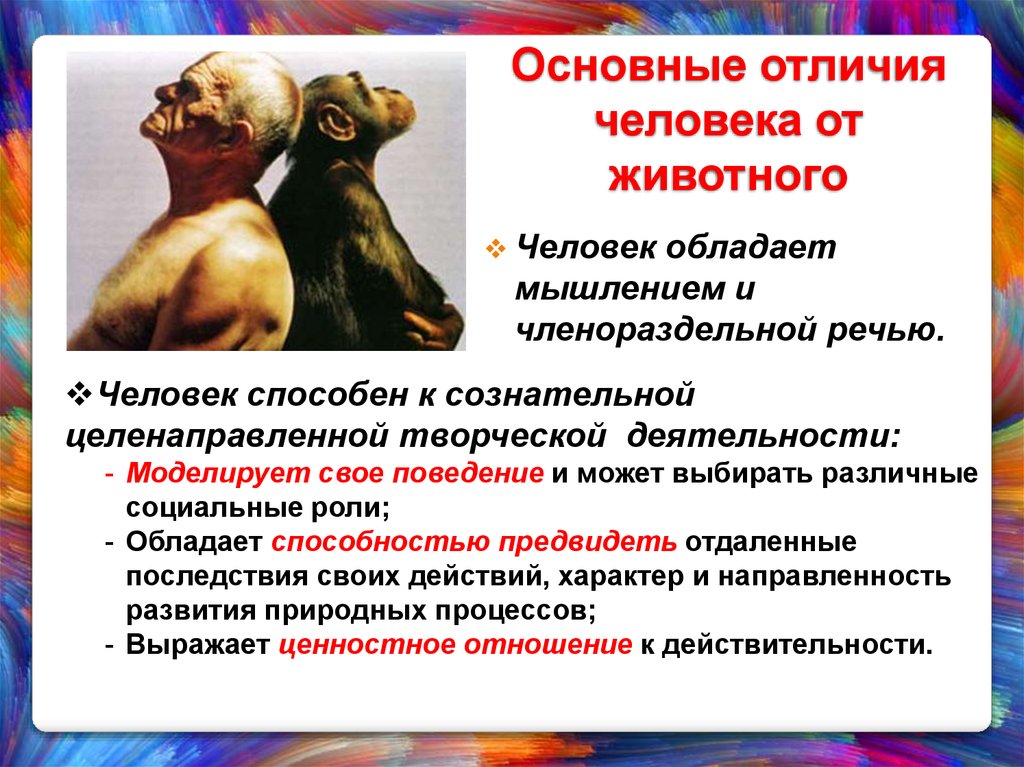

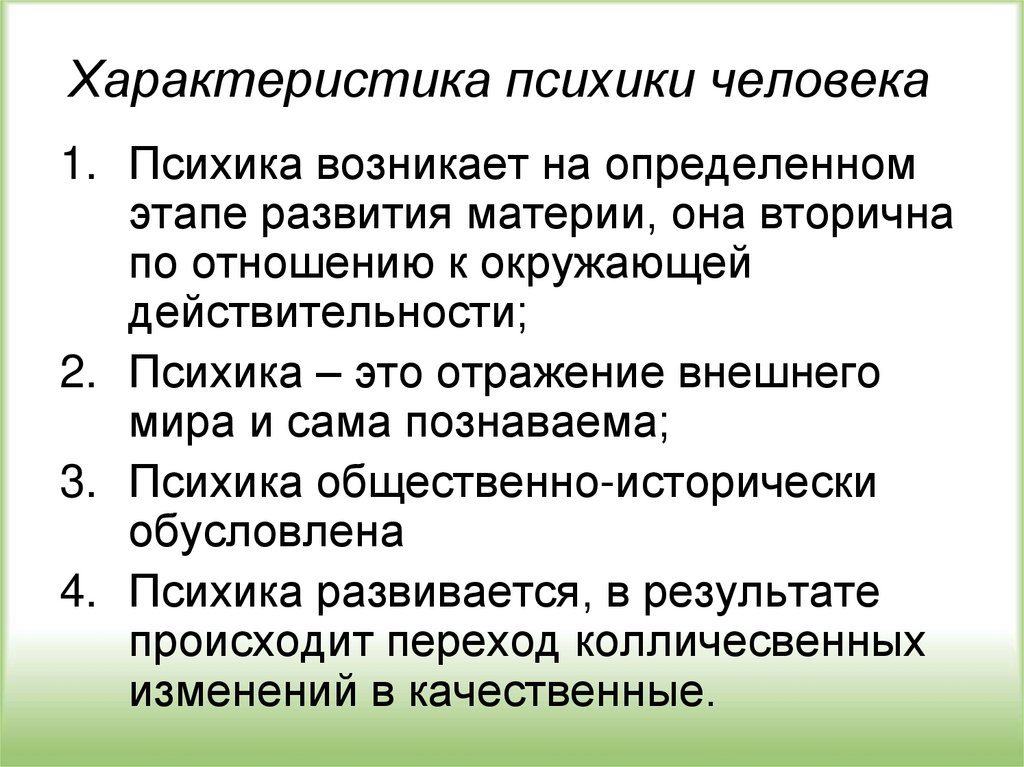

Нет сомнения, что существует огромная разница между психикой человека и психикой животного.

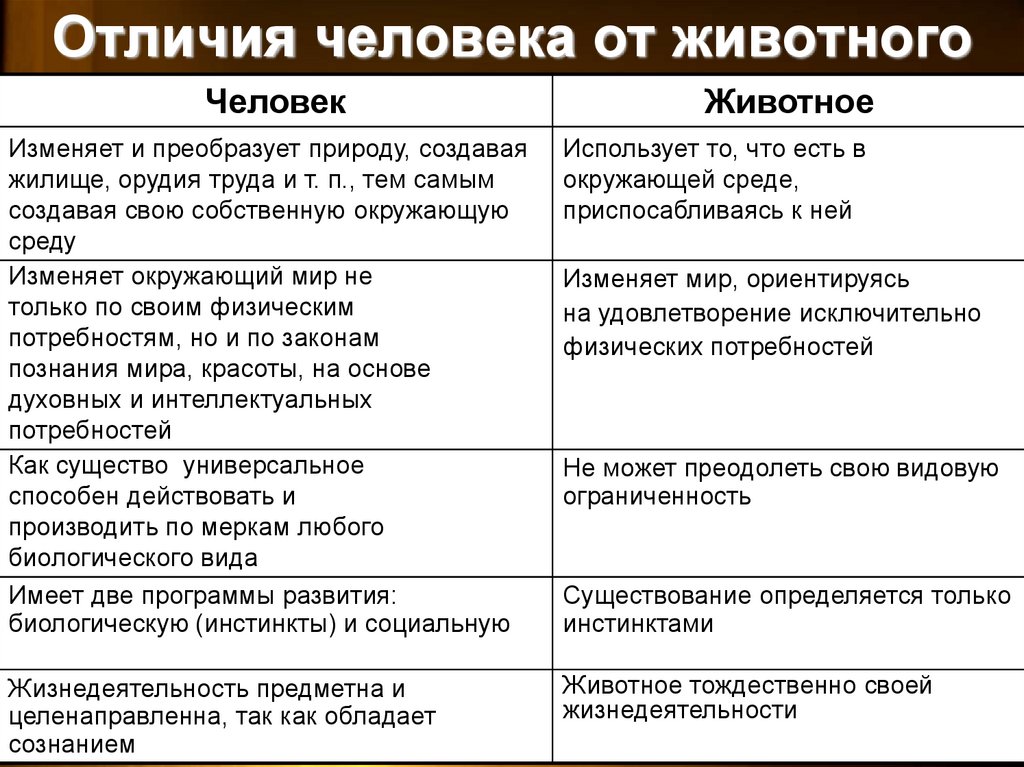

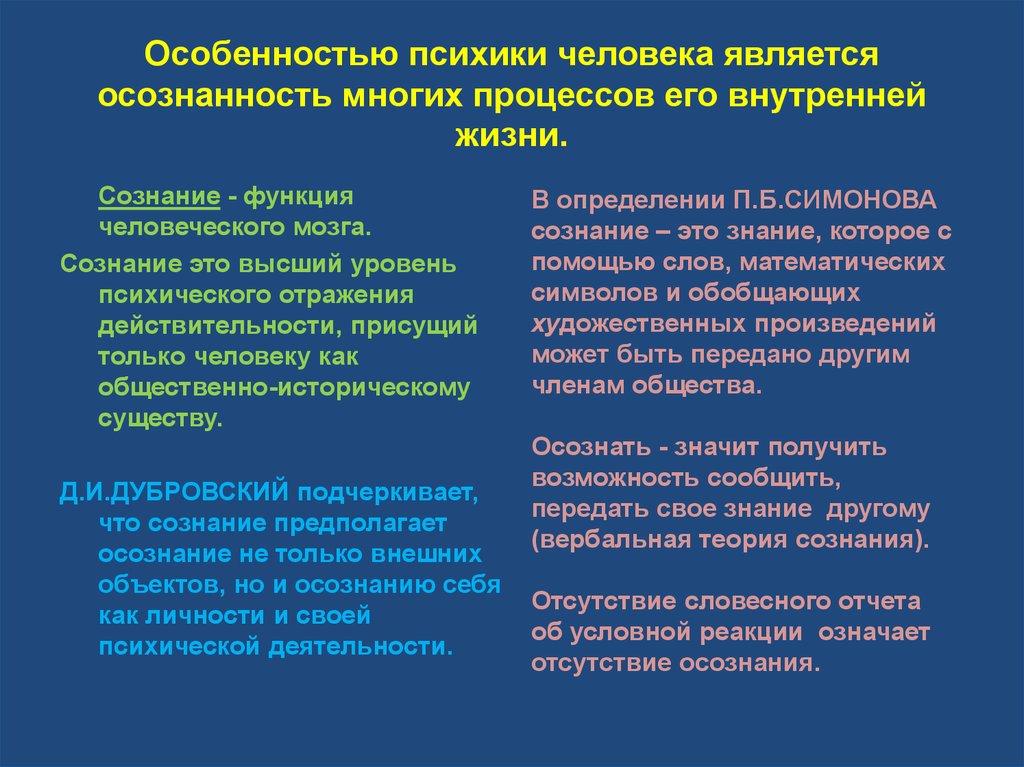

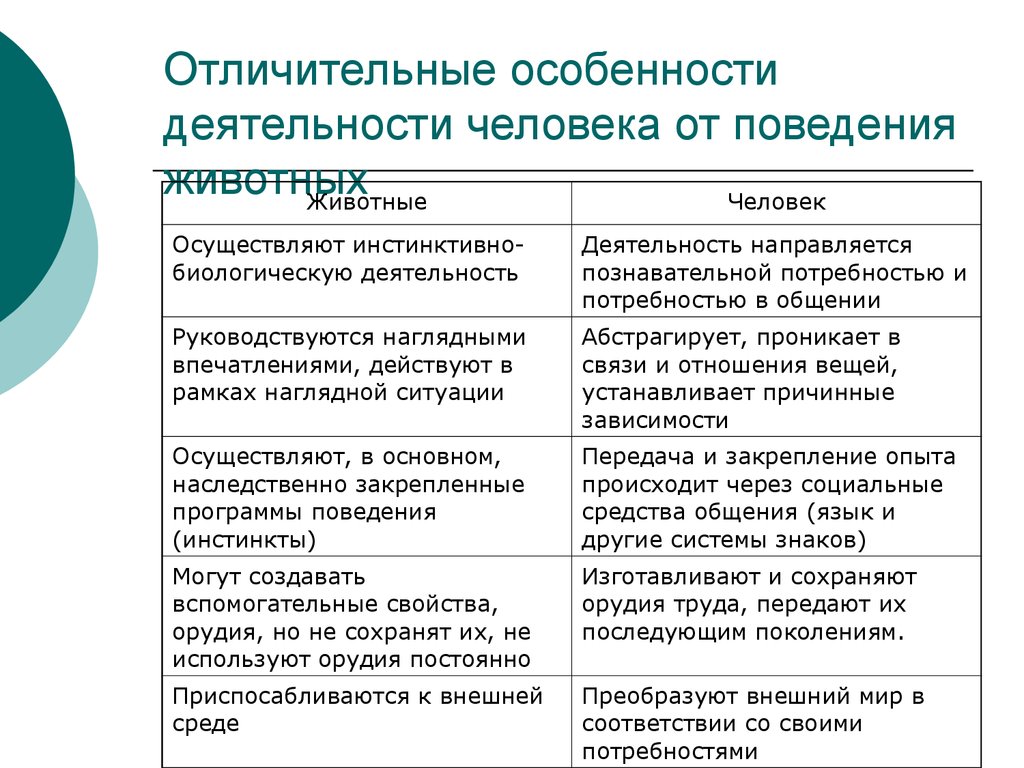

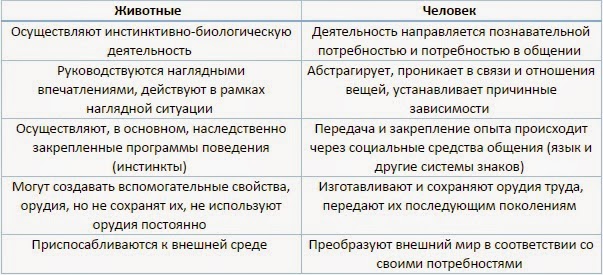

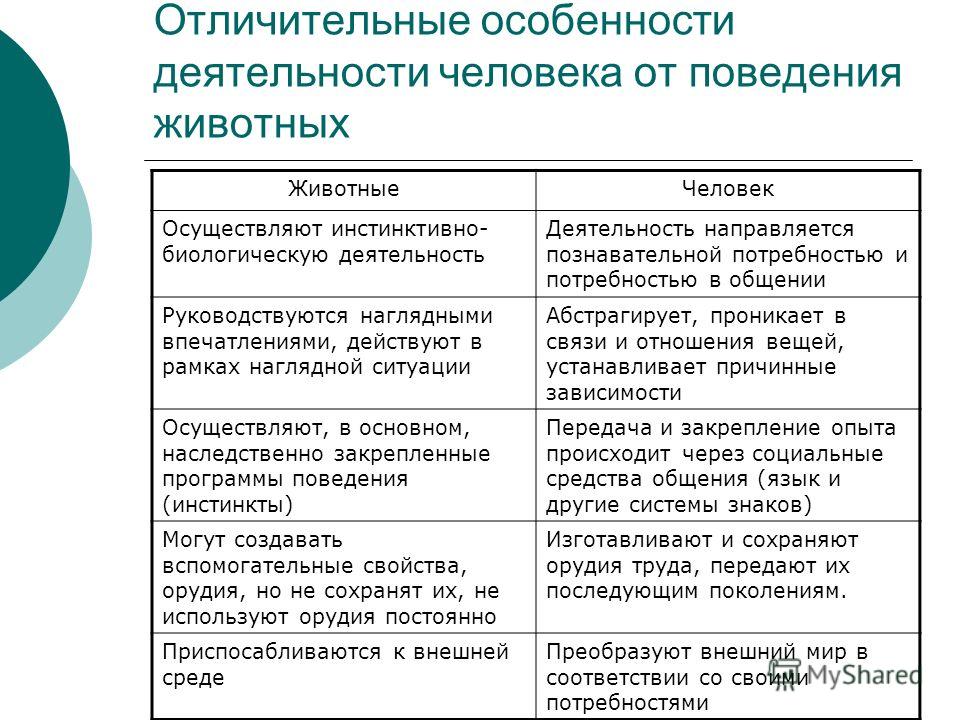

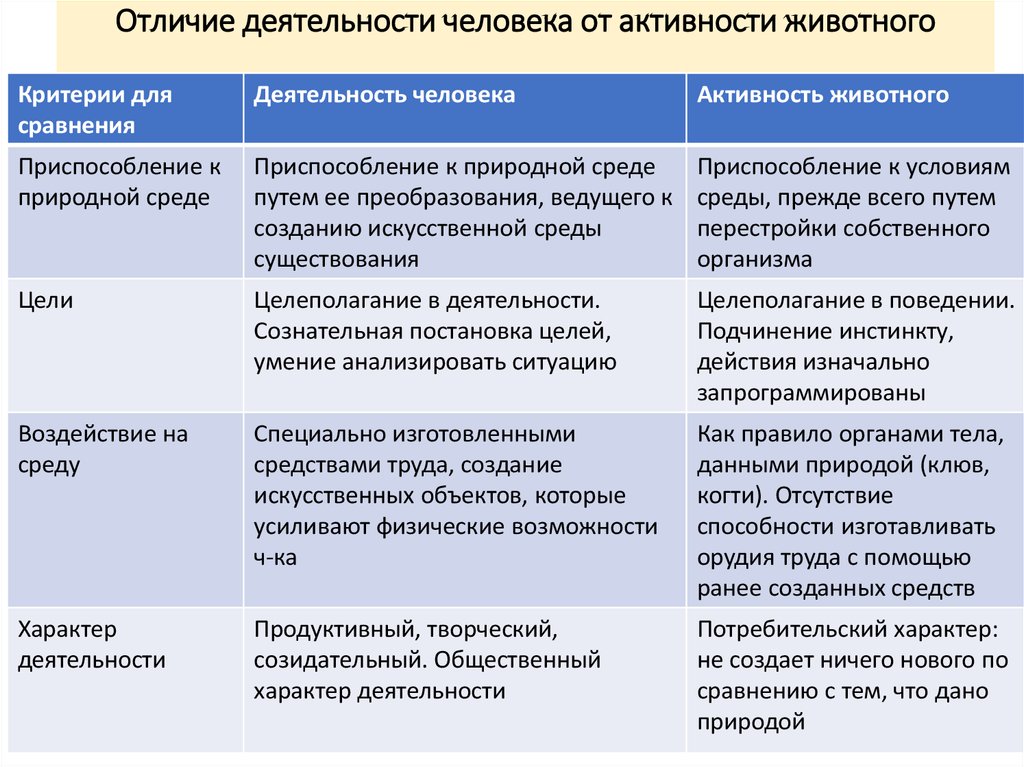

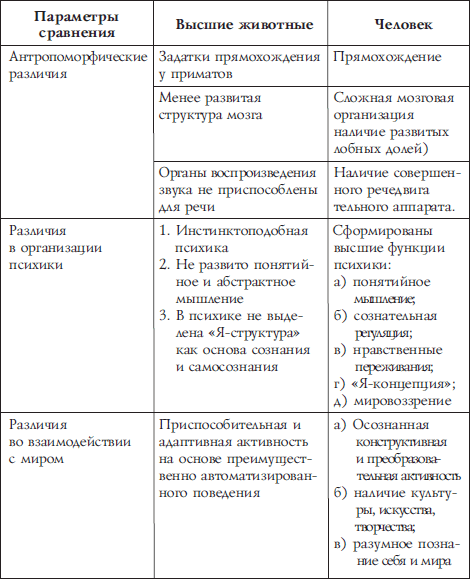

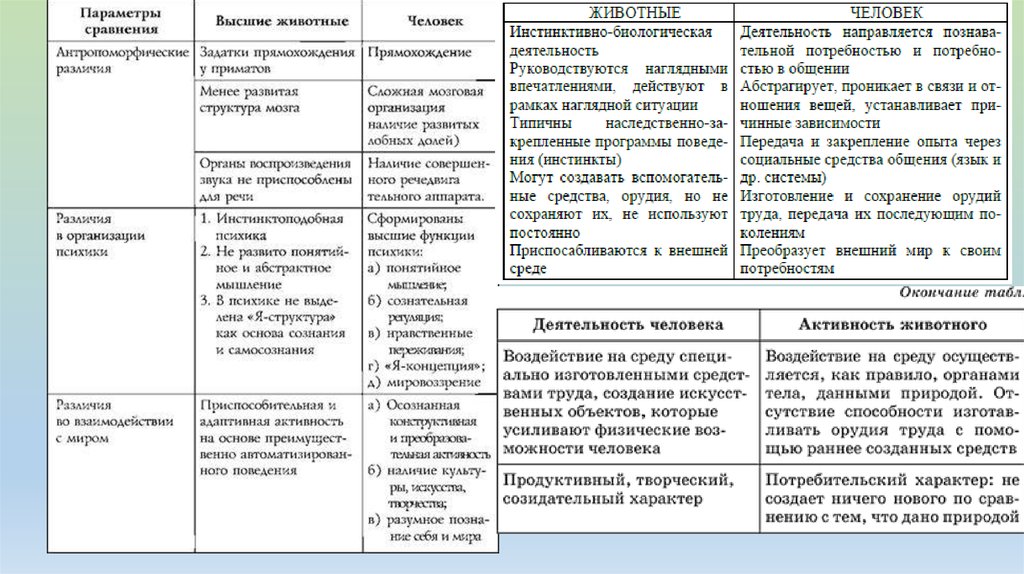

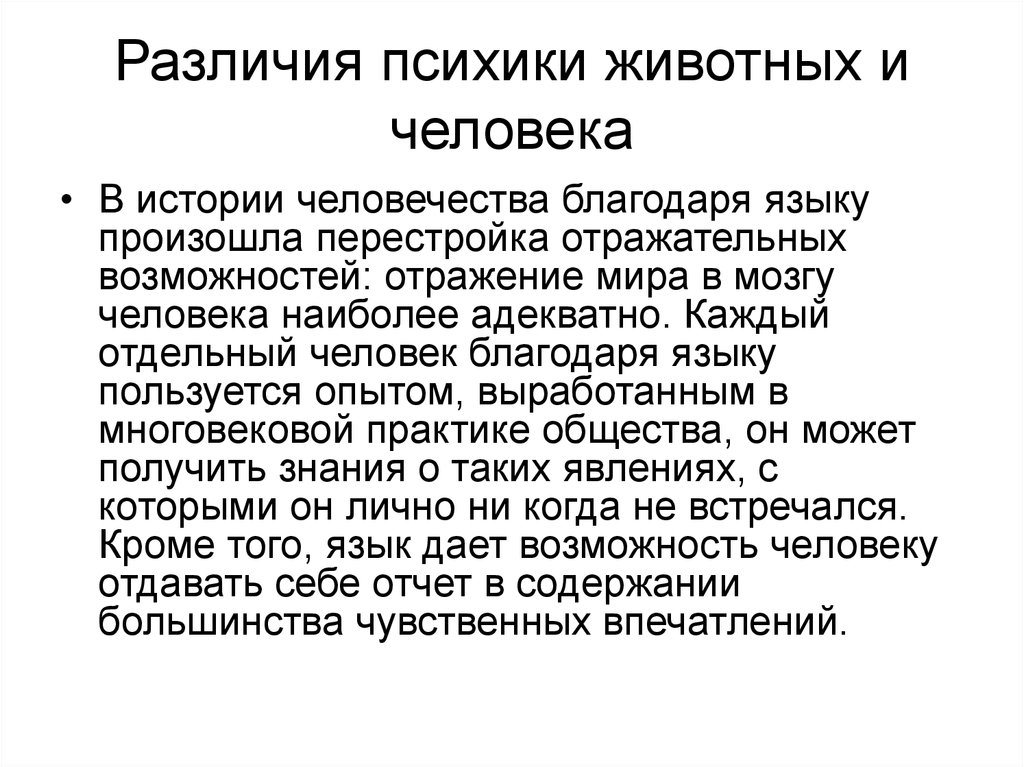

Так, ни в какое сравнение не идет «язык» животных и язык человека. В то время как животное может лишь подать сигнал своим собратьям по поводу явлений, ограниченных данной, непосредственной ситуацией, человек может с помощью языка информировать других людей о прошлом, настоящем и будущем, передавать им социальный опыт.

В истории человечества благодаря языку произошла перестройка отражательных возможностей: отражение мира в мозгу человека наиболее адекватно. Каждый отдельный человек благодаря языку пользуется опытом, выработанным в многовековой практике общества, он может получить знания о таких явлениях, с которыми он лично ни когда не встречался. Кроме того, язык дает возможность человеку отдавать себе отчет в содержании большинства чувственных впечатлений.

Разница в «языке» животных и языке человека определяет различие и в мышлении.

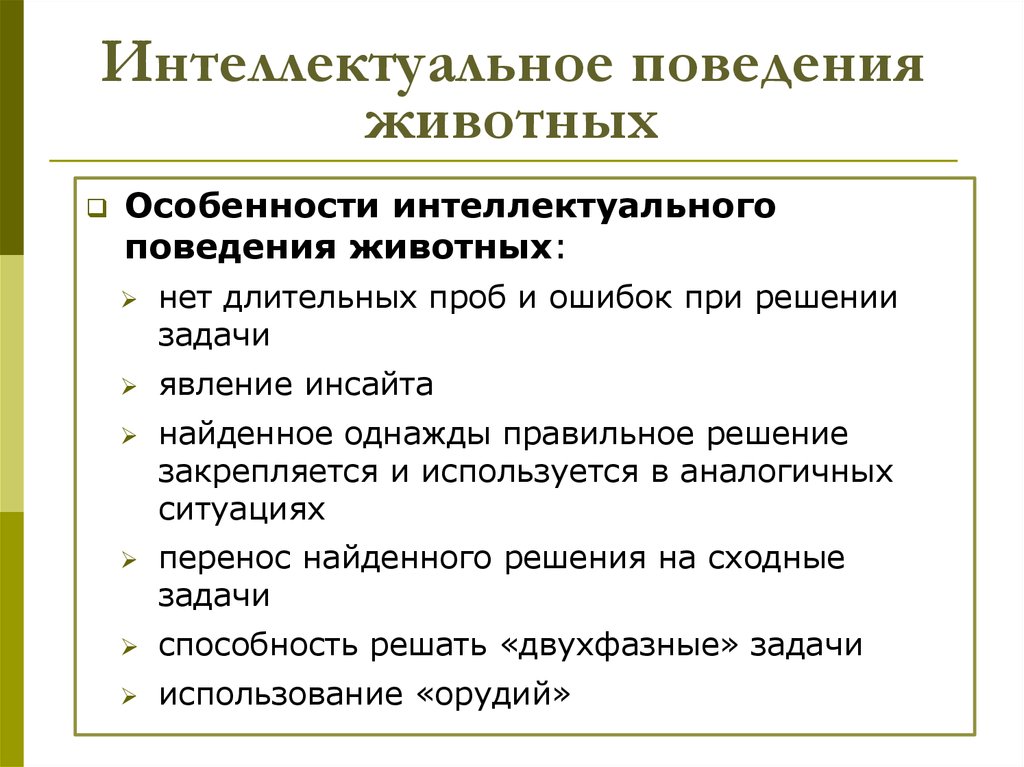

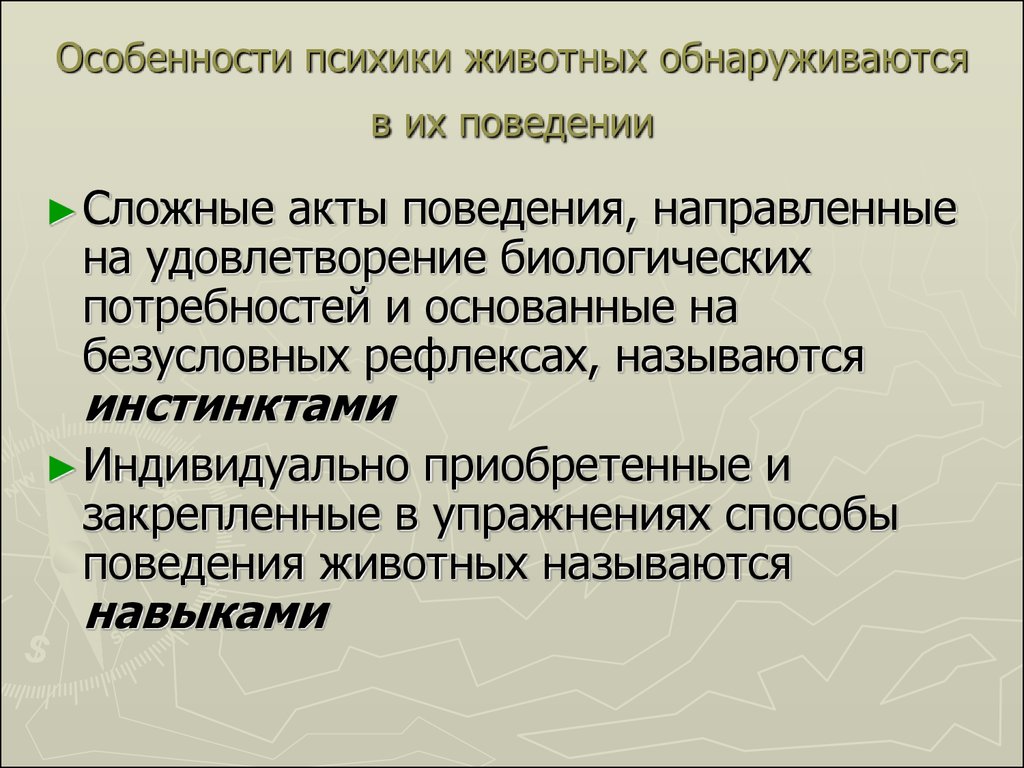

Многими экспериментами исследователей было показано, что высшим животным свойственно лишь практическое мышление. Только в процессе ориентировочного манипулирования обезьяна способна разрешить ту или иную ситуативную задачу. Абстрактные способы мышления еще не наблюдал у обезьян ни один исследователь.

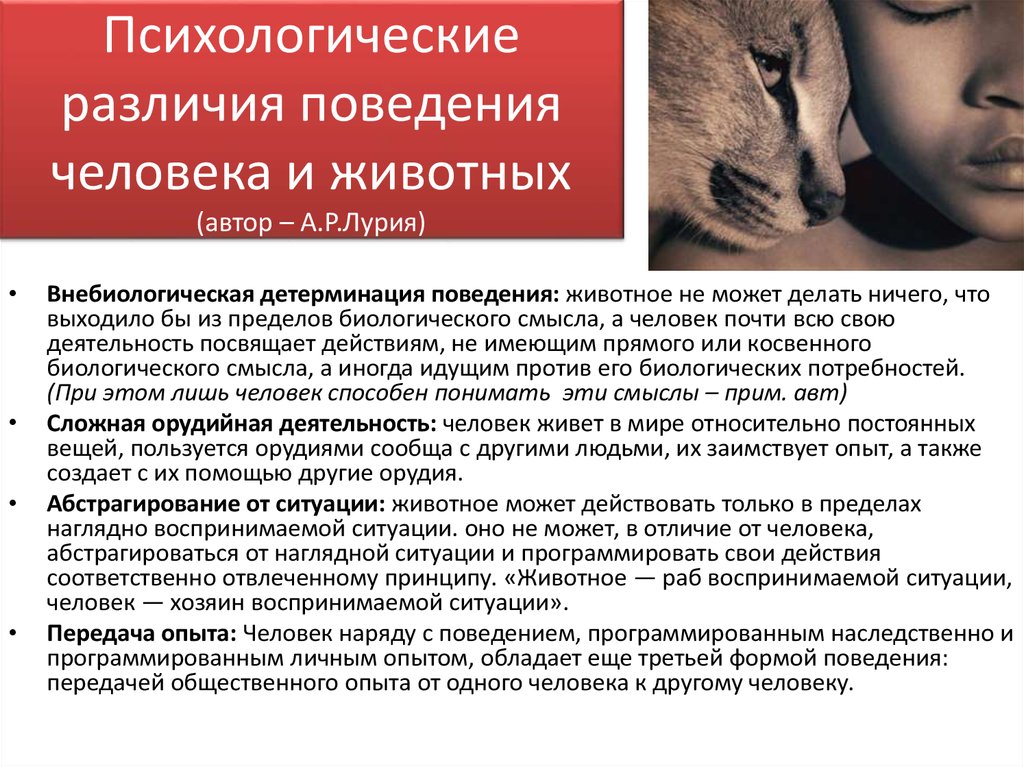

Животное может действовать только в пределах наглядно воспринимаемой ситуации, оно не может выйти за ее пределы, абстрагироваться от нее и усвоить отвлеченный принцип. Животное — раб непосредственно воспринимаемой ситуации.

Поведение человека характеризуется способностью абстрагироваться от данной конкретной ситуации и предвосхищать последствия, которые могут возникнуть в связи с этой ситуацией.

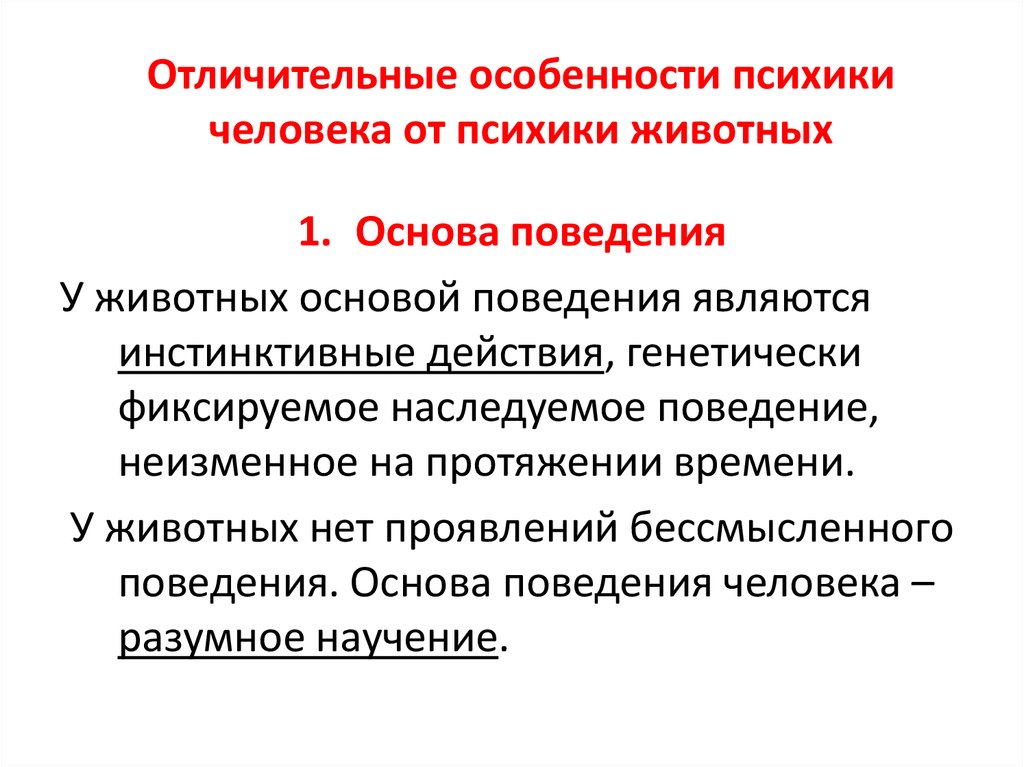

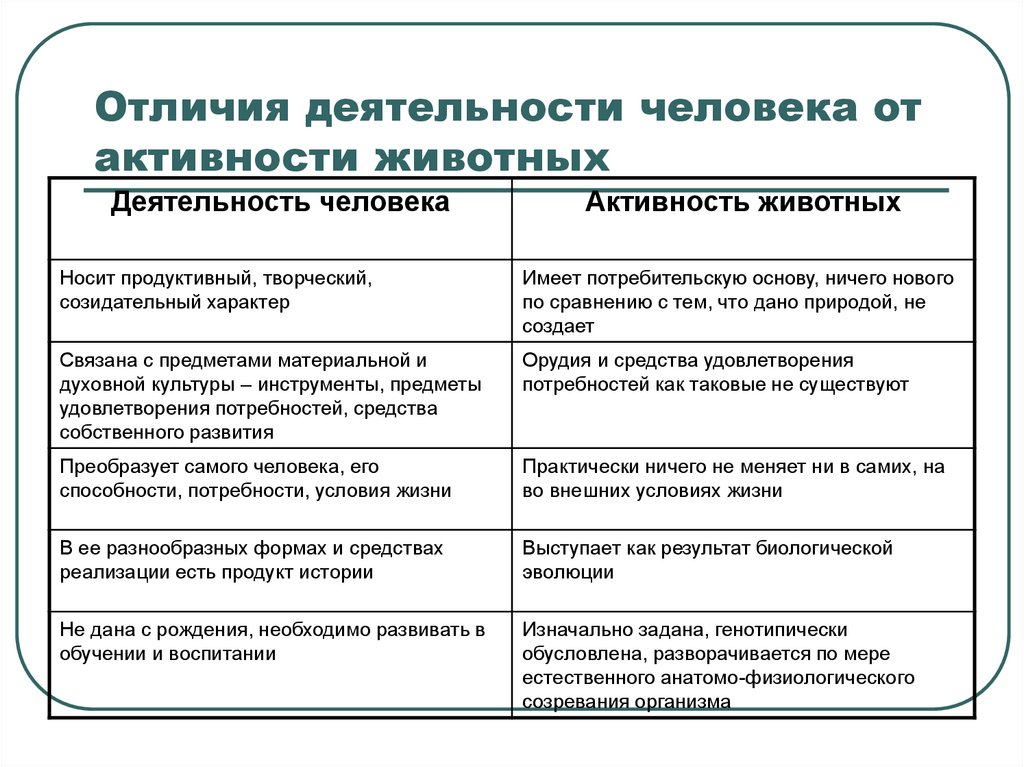

Таким образом, конкретное, практическое мышление животных подчиняет их непосредственному впечатлению от данной ситуации, способность человека к абстрактному мышлению устраняет его непосредственную зависимость от данной ситуации. Человек способен отражать не только непосредственные воздействия среды, но и те, которые его ожидают. Человек способен поступать соответственно познанной необходимости — сознательно. Это первое существенное отличие психики человека от психики животного.

Человек способен отражать не только непосредственные воздействия среды, но и те, которые его ожидают. Человек способен поступать соответственно познанной необходимости — сознательно. Это первое существенное отличие психики человека от психики животного.

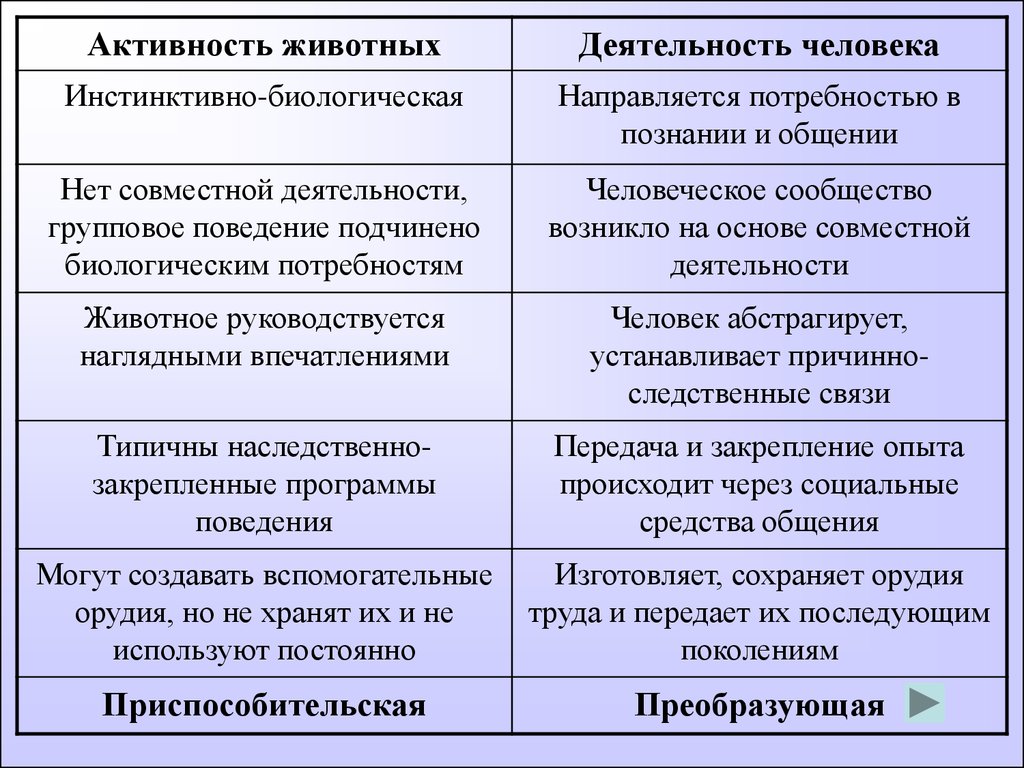

Второе отличие человека от животного заключается в его способности создавать и сохранять орудия. Животное создает орудие в конкретной ситуации. Вне конкретной ситуации Животное никогда не выделит орудие как орудие, не сохраняет его впрок. Как только орудие сыграло свою роль в данной ситуации, оно тут же перестанет существовать как орудие для обезьяны. Таким образом животные не живут в мире постоянных вещей. Кроме того,

В отличии от животного человек создает орудие по заранее продуманному плану, использует его по назначению и сохраняет его. Человек живет в мире относительно постоянных вещей. Человек пользуется орудием сообща с другими людьми, он заимствует опыт использования орудия у одних и передает его другим людям.

Человек пользуется орудием сообща с другими людьми, он заимствует опыт использования орудия у одних и передает его другим людям.

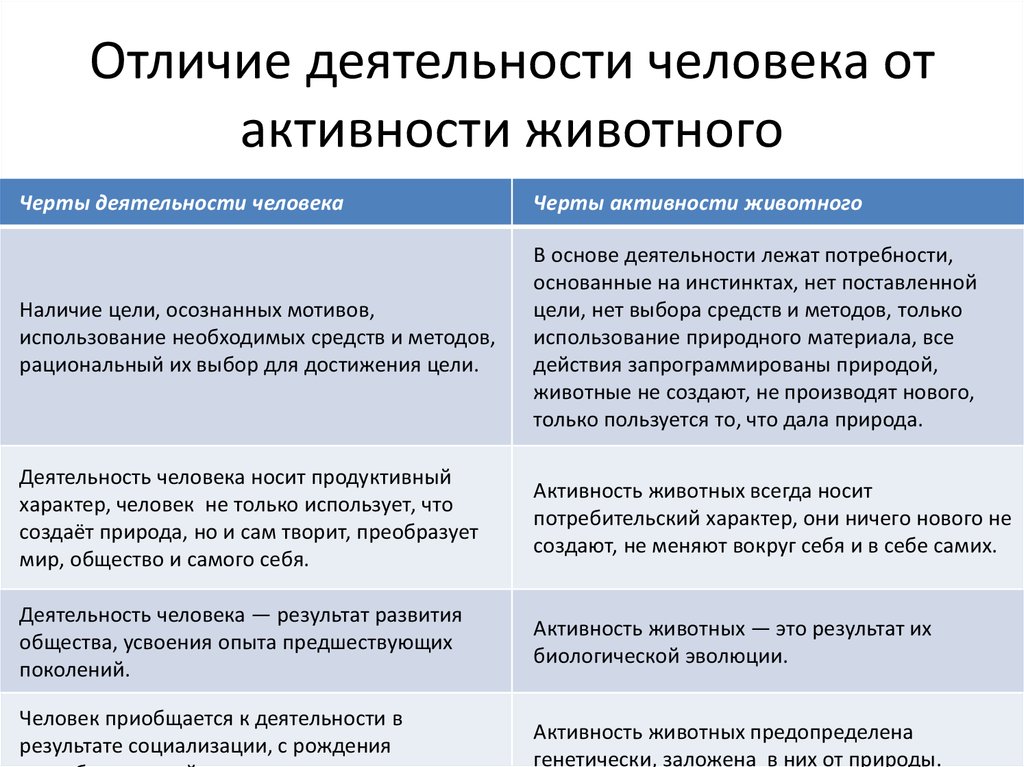

Третья отличительная черта психической деятельности человека — передача общественного опыта . И животное и человек имеют в своем арсенале известный опыт поколений в виде инстинктивных действий на определенного типа раздражитель. И тот и другой приобретают личный опыт во всевозможных ситуациях, которые предлагает им жизнь. Но только человек присваивает общественный опыт

. общественный опыт занимает доминирующее место в поведении отдельного человека. Психику человека в наибольшей мере развивает передаваемый ему общественный опыт . С момента рождения ребенок овладевает способами употребления орудий, способами общения. Психические функции человека качественно меняются благодаря овладению отдельным субъектом орудиями культурного развития человека. У человека развиваются высшие, собственно человеческие, функции (произвольная память, произвольное внимание, абстрактное мышление).

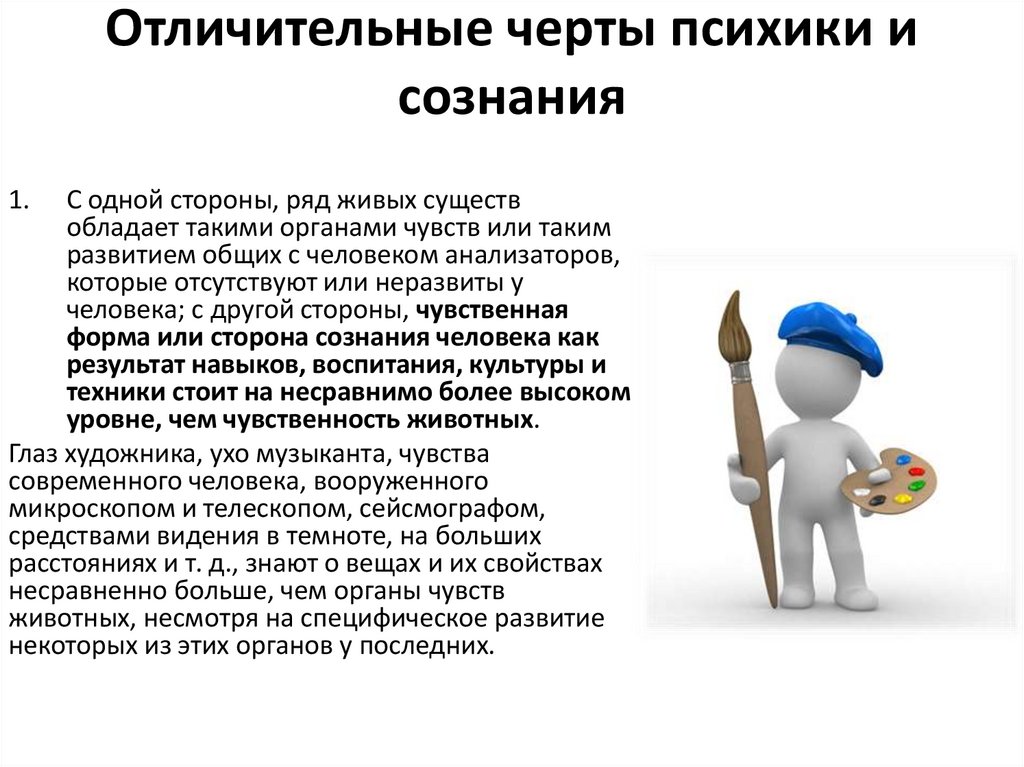

В развитии чувств, как и в развитии абстрактного мышления, заключен способ наиболее адекватного отражения действительности. Поэтому четвертым, весьма существенным различием между животными и человеком является различие в чувствах . Конечно, и человек и высшее животное не остаются безразличными к происходящему вокруг. Предметы и явления действительности могут вызвать у животных и у человека определенные виды отношения к тому, что воздействует — положительные или отрицательные эмоции. Однако только в человеке может быть заключена развитая способность сопереживать горе и радость другого человека.

Важнейшие отличия психики человека от психики животного заключаются в условиях их развития. Если на протяжении развития животного мира развитие психики шло по законам биологической эволюции, то развитие собственно человеческой психики, человеческого сознания подчиняется законам общественно-исторического развития . Без усвоения опыта человечества, без общения с себе подобными не будет развитых, собственно человеческих чувств, не разовьется способность к произвольному вниманию и памяти, способность к абстрактному мышлению, не сформируется человеческая личность. Об этом свидетельствуют случаи воспитания человеческий детей среди животных.

Об этом свидетельствуют случаи воспитания человеческий детей среди животных.

Так, все дети-маугли проявляли примитивные животные реакции, и у них нельзя было обнаружить те особенности, которые отличают человека от животного. В то время как маленькая обезьянка, волею случая оставшаяся одна, без стада, все равно будет проявлять себя как обезьянка, человек только тогда станет человеком, если его развитие проходит среди людей.

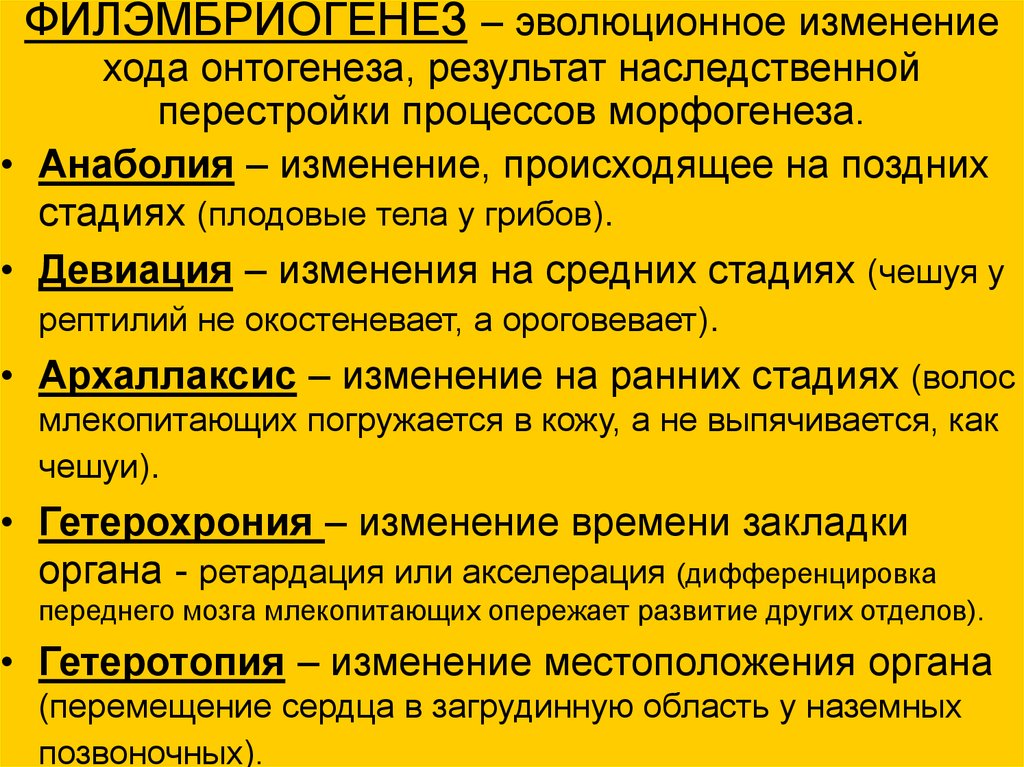

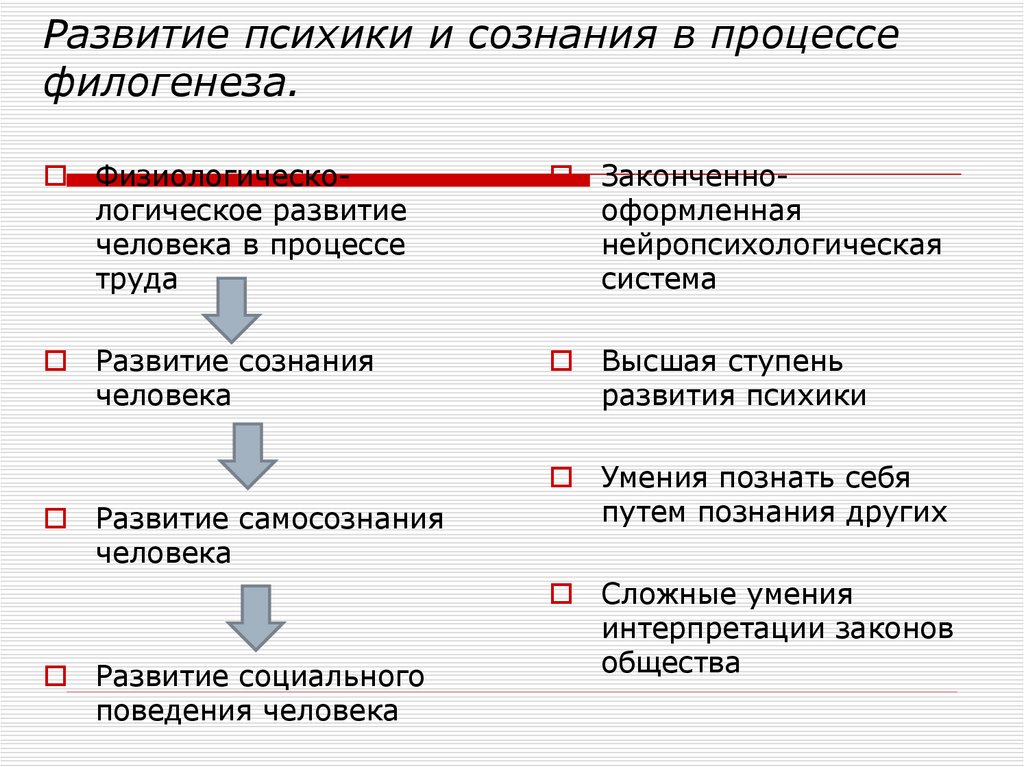

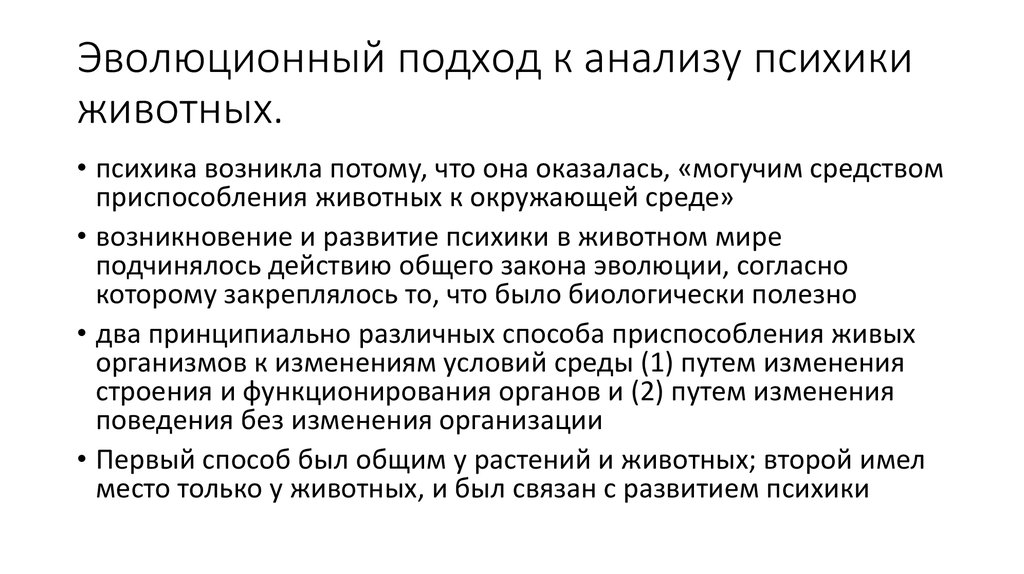

Человеческая психика подготавливалась всем ходом эволюции материи. Анализ развития психики позволяет нам говорить о биологических предпосылках возникновения сознания. Безусловно, предок человека обладал способностью к предметно-действенному мышлению, мог образовывать множество ассоциаций. Предчеловек, обладая конечностью типа руки, мог создавать элементарные орудия и использовать их в конкретной ситуации. Все это мы находим и у современных человекообразных обезьян.

Однако нельзя вывести сознание непосредственно из эволюции животных : человек — продукт общественных отношений.

Фактором, влияющим на превращении обезьяны в человека, стада — в общество, была трудовая деятельность т. е. такая деятельность, которая совершается людьми при совместном изготовлении и употреблении орудий.

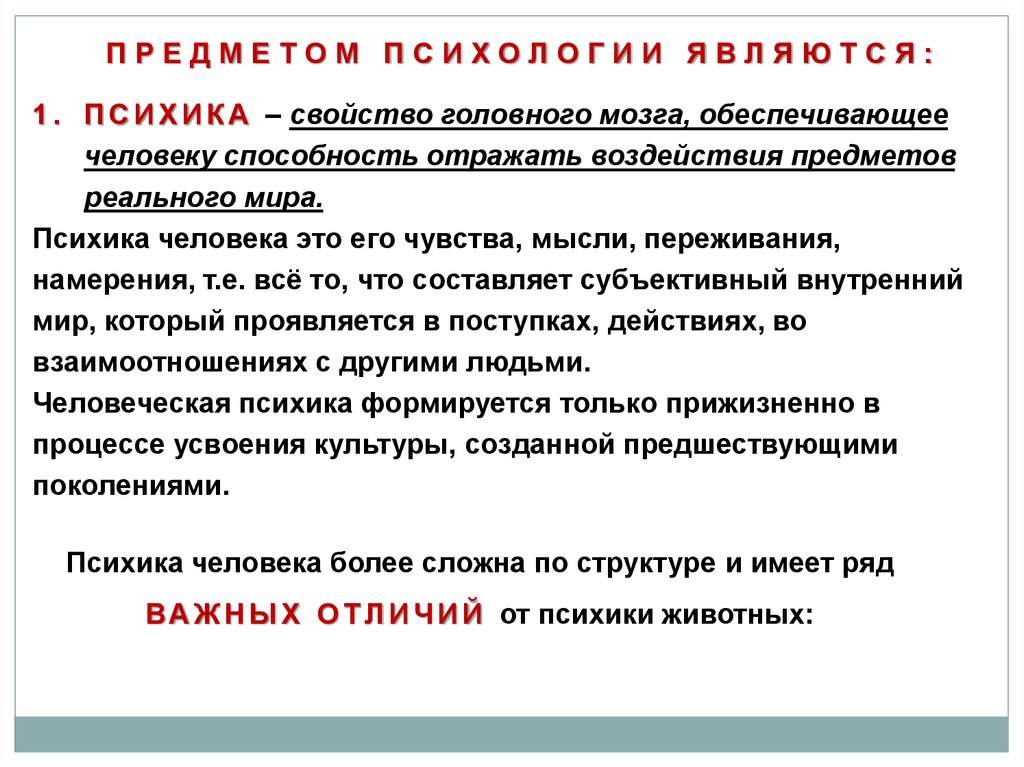

Психика

- Взаимосвязь психики и мозга

- Идеалистическое и материалистическое понимание психики

- Мозг и психика

- Общее понятие о психике

- Понятие о психике

- Психика и среда

- Развитие психики

- Развитие психики в онтогенезе

- Развитие психики животных

- … и другое

Человек

- Адаптация

- Адаптация человека

- Антропогенез

- Антропология

- Архетип

- Индивидуальность

- Инстинкт

- Конституция человека

- Личный капитал

- Менталитет

- .

.. и другое

.. и другое

Сравнение психики человека и животных • Психология Книга 1, Немов Роберт Семёнович, 1995

Сравнение психики человека и животных

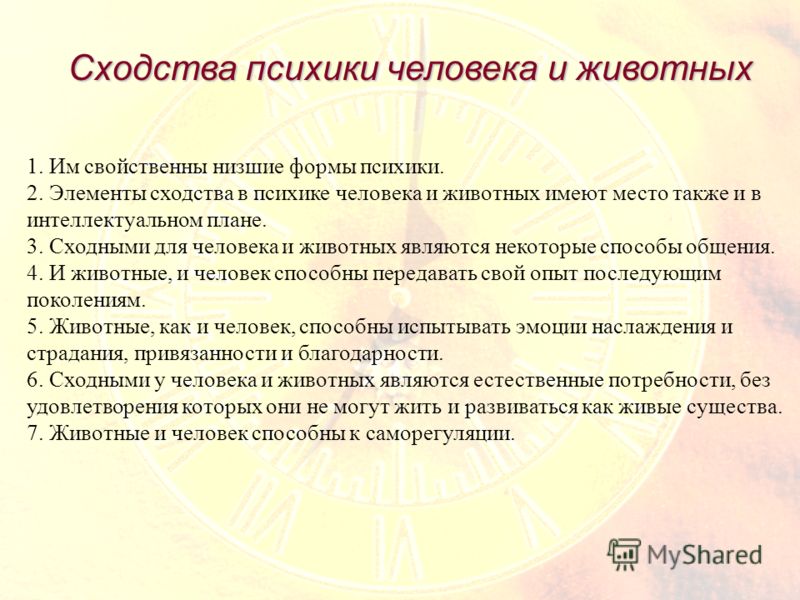

История сравнительных исследований дала немало примеров того общего, что обнаруживается в психике человека и животных. Тенденция выстраивания фактов, добытых в этих исследованиях, такова, что в них между человеком и животными со временем выявляется все больше сходства, так что животные психологически как бы наступают на человека, отвоевывая у него привилегии одну за другой, а человек, напротив, отступает, без особого удовольствия признавая в себе наличие выраженного животного и отсутствие преимущественного разумного начала.

Примерно до середины XVII в. многие думали, что между человеком и животными нет ничего общего ни в анатомо-физиологическом устройстве, ни в поведении, ни тем более в происхождении. Затем была признана общность механики тела, но оставалась разобщенность психики и поведения (XVII—XVIII вв. ).

).

В прошлом столетии теория эволюции Ч. Дарвина шатким мостиком эмоциональной экспрессии перекрыла психологическую и поведенческую пропасть, веками разделявшую эти два биологических вида, и с тех пор начались интенсивные исследования психики человека и животных. Поначалу под влиянием Дарвина они касались эмоций и внешних реакций, затем перекинулись на практическое мышление.

В начале текущего столетия исследователей заинтересовали индивидуальные различия в темпераменте среди животных (И. П. Павлов), и, наконец, последние несколько десятилетий XX в. оказались связанными с поисками идентичности в коммуникации, групповых формах поведения и механизмах научения у человека и животных.

Казалось бы, в психике человека к настоящему времени уже почти не осталось ничего такого, чего нельзя было бы обнаружить у животных. На самом деле это не так. Но, прежде чем выяснить существующие между человеком и животными принципиальные различия, необходимо ответить на вопрос о том, для чего педагогу необходимо знать результаты подобного рода исследований.

Почти все, что имеется в психологии и поведении животного, приобретается им одним из двух возможных путей: передается по наследству или усваивается в стихийном процессе научения. То, что передается по наследству, обучению и воспитанию не подлежит; то, что появляется у животного спонтанно, может возникнуть и у человека без специального обучения и воспитания. Это, следовательно, также не должно вызывать повышенного беспокойства со стороны педагогов. Внимательное изучение психологии и поведения животных, их сравнение с психологией и поведением человека позволяют установить то, о чем нет необходимости проявлять специальную заботу при обучении и воспитании людей.

У человека кроме наследуемого и стихийно прижизненно приобретаемого опыта есть еще сознательно регулируемый, целенаправленный процесс психического и поведенческого развития, связанный с обучением и воспитанием. Если, изучая человека и сравнивая его с животными, мы обнаруживаем, что при наличии одинаковых анатомо-физиологических задатков человек в своей психологии и поведении достигает большего, чем животное, уровня развития; значит, это является результатом научения, которым можно сознательно управлять через обучение и воспитание. Таким образом, сравнительное психолого-поведенческое исследование человека и животных позволяет более правильно, научно обоснованно определять содержание и методы обучения и воспитания детей.

Таким образом, сравнительное психолого-поведенческое исследование человека и животных позволяет более правильно, научно обоснованно определять содержание и методы обучения и воспитания детей.

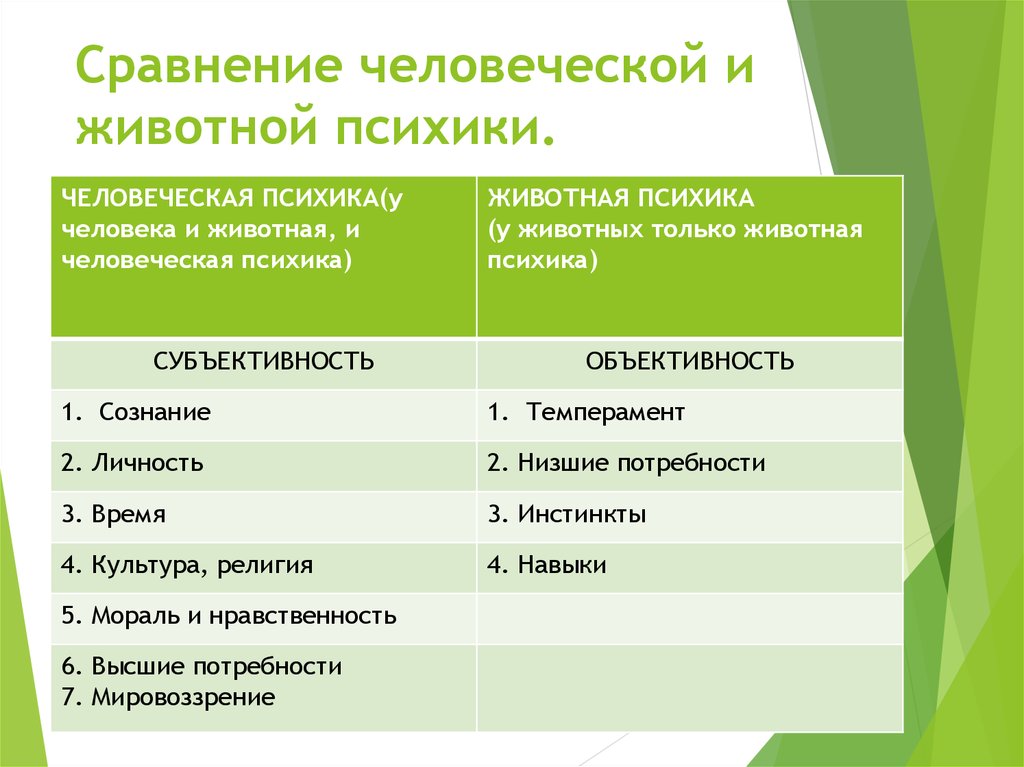

Как человек, так и животные обладают общими врожденными элементарными способностями познавательного характера, которые позволяют им воспринимать мир в виде элементарных ощущений (у высокоразвитых животных — ив виде образов), запоминать информацию. Все основные виды ощущений: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус, кожная чувствительность и др.— с рождения присутствуют у человека и животных. Их функционирование обеспечивается наличием соответствующих анализаторов, строение которых было подробно рассмотрено во второй главе.

Но восприятие и память развитого человека отличаются от аналогичных функций у животных и новорожденных младенцев. Эти отличия проходят сразу по нескольким линиям.

Во-первых, у человека по сравнению с животными соответствующие познавательные процессы обладают особыми качествами: восприятие — предметностью, константностью, осмысленностью, а память — произвольностью и опосредствованностью (применение человеком специальных, культурно выработанных средств запоминания, хранения и воспроизведения информации). Именно эти качества приобретаются человеком при жизни и развиваются далее благодаря обучению.

Именно эти качества приобретаются человеком при жизни и развиваются далее благодаря обучению.

Во-вторых, память животных по сравнению с человеком ограничена. Они могут пользоваться в своей жизни только той информацией, которую приобретают сами. Следующим поколениям себе подобных существ они передают лишь то, что как-то закрепилось наследственно и отразилось в генотипе. Остальной благоприобретенный опыт при уходе животного из жизни оказывается безвозвратно утраченным для будущих поколений.

Иначе обстоит дело у человека. Его память практически безгранична. Он может запоминать, хранить и воспроизводить теоретически бесконечное количество информации благодаря тому, что ему самому нет необходимости всю эту информацию постоянно помнить и держать в своей голове. Для этого люди изобрели знаковые системы и средства для записи информации. Они могут не только записывать и хранить ее, но также передавать из поколения в поколение через предметы материальной и духовной культуры, обучение пользованию соответствующими знаковыми системами и средствами.

Не менее важные различия обнаруживаются в мышлении человека и животных. Оба названных вида живых существ чуть ли не с рождения обладают потенциальной способностью к решению элементарных практических задач в наглядно-действенном плане. Однако уже на следующих двух ступенях развития интеллекта — в наглядно-образном и словесно-логическом мышлении — между ними обнаруживаются разительные различия.

Только высшие животные, вероятно, могут оперировать образами,-причем это до сих пор в науке остается спорным. У человека данная способность проявляется с двухи трехлетнего возраста. Что же касается словесно-логического мышления, то у животных нет и малейших признаков этого типа интеллекта, так как ни логика, ни значения слов (понятия) им не доступны.

Более сложным является вопрос о сравнении проявления эмоций у животных и человека. Трудность его решения состоит в том, что первичные эмоции, имеющиеся у человека и животных, носят врожденный характер. Оба вида живых существ, по-видимому, их одинаково ощущают, однообразно ведут себя в соответствующих эмоциогенных ситуациях. У высших животных — антропоидов — и человека имеется много общего и во внешних способах выражения эмоций. У них же можно наблюдать что-то подобное настроениям человека, его аффектам и стрессам.

У высших животных — антропоидов — и человека имеется много общего и во внешних способах выражения эмоций. У них же можно наблюдать что-то подобное настроениям человека, его аффектам и стрессам.

Вместе с тем у человека есть высшие нравственные чувства, которых нет у животных. Они, в отличие от элементарных эмоций, воспитываются и изменяются под влиянием социальных условий.

Много усилий и времени ученые затратили на то, чтобы разобраться в вопросе об общности и различиях в мотивации поведения людей и животных. У тех и других, без сомнения, есть немало общих, чисто органических потребностей, и в этом отношении трудно обнаружить сколько-нибудь заметные мотивационные различия между животным и человеком.

Есть также ряд потребностей, в отношении которых вопрос о принципиальных различиях между человеком и животными представляется однозначно и определенно нерешаемым, т. е. спорным. Это — потребности в общении (контактах с себе подобными и другими живыми существами), альтруизме, доминировании (мотив власти), агрессивности. Их элементарные признаки можно наблюдать у животных, и окончательно до сих пор не известно, (передаются они человеку по наследству или приобретаются им в результате социализации.

Их элементарные признаки можно наблюдать у животных, и окончательно до сих пор не известно, (передаются они человеку по наследству или приобретаются им в результате социализации.

У человека имеются и специфические социальные потребности, близкие аналоги которых нельзя обнаружить ни у одного из животных. Это — духовные потребности, потребности, имеющие нравственно-ценностную основу, творческие потребности, потребность в самосовершенствовании, эстетические и ряд других потребностей.

Одну из главных проблем психологии составляет выяснение вопроса о том, какие из потребностей у человека являются ведущими в детерминации поведения, какие — подчиненными.

Итак, человек в своих психологических качествах и формах поведения представляется социально-природным существом, частично похожим, частично отличным от животных. В жизни его природное и социальное начала сосуществуют, сочетаются, иногда конкурируют друг с другом. В понимании подлинной детерминации человеческого поведения необходимо, вероятно, принимать в расчет и то и другое.

До сих пор в своих политических, экономических, психологических и педагогических представлениях о человеке мы по преимуществу учитывали социальное начало, а человек, как показала жизненная практика, даже в относительно спокойные времена истории не переставал быть отчасти животным, т. е. биологическим существом не только в смысле органических потребностей, но и в своем поведении. Основная научная ошибка марксистско-ленинского учения в понимании природы человека состояла, вероятно, в том, что в социальных планах переустройства общества в расчет принималось только высшее, духовное начало в человеке и игнорировалось его животное происхождение.

Темы и вопросы для обсуждения на семинарах

Тема 1. Истоки психики живых существ.

1. Отличие психики от других явлений, существующих в мире.

2. Материалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения психики.

3. Нервная система, ее возникновение, совершенствование и роль в развитии психики.

4. Материалистический и идеалистический подходы к решению вопроса об основном механизме развития психики.

Материалистический и идеалистический подходы к решению вопроса об основном механизме развития психики.

Тема 2. Становление низших форм поведения и психики.

1. Стадии и уровни развития психического отражения у животных по А. Н. Леонтьеву и К. Э. Фабри.

2. Роль практической деятельности, органов манипулирования и двигательной активности в развитии психики животных.

3. Виды интеллектуального поведения, наблюдаемые у животных.

4. Идеалистическое понимание развития психического начала в мире (гипотеза Тейяра де Шардена).

Т е м а 3. Развитие высших психических функций у человека.

1. Понятие высшей психической функции.

2. Основные источники и условия развития высших психических функций.

3. Роль знаковых систем, предметов материальной и духовной культуры в развитии высших психических функций.

4. Речь и ее влияние на формирование познавательных процессов.

5. Общение и деятельность как факторы развития высших психических функций.

Тема 4. Сравнение психики человека и животных.

Сравнение психики человека и животных.

1. Познавательные процессы (ощущения, восприятие и память) у животных и человека.

2. Интеллект человека и животных.

3. Мотивация и эмоции у человека и животных.

4. Биосоциальная природа психологии и поведения человека.

Темы для рефератов

1. Основные этапы развития психики у животных.

2. Элементарные и высшие психические функции у человека.

3. Мотивация и эмоции у человека и животных.

Темы для самостоятельной исследовательской работы

1. Сравнительный критический анализ материалистического и идеалистического подходов к сущности и происхождению психики.

2. Знаковые системы у человека.

ЛИТЕРАТУРА

I

Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций.—

М., 1988. (Неосознаваемые процессы: 64—95. Происхождение и развитие психики в филогенезе: 162—189.)

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т.— Т. I.—М., 1983. (Биологическое и социальное в психике человека: 76—95. Об историческом подходе в изучении психики человека: 96—141. Проблема возникновения ощущения: 143—183. Очерк развития психики: 184—222.)

Об историческом подходе в изучении психики человека: 96—141. Проблема возникновения ощущения: 143—183. Очерк развития психики: 184—222.)

Линден Ю. Обезьяны, человек и язык.—М., 1981. (Обучение обезьян языку жестов. Сравнительный анализ с человеком: 14—39.) Лурия А. Р. Эволюционное введение в психологию.— М., 1975. (Эволюция психики; 33—76.)

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии.— М., 1976. (Развитие психики животных (онтогенез): 88—171. Эволюция психики от элементарных живых существ до человека: 172—283.)

II

Вулдридж Д. Механизмы мозга.— М., 1965. (Фиксированные формы

поведения у низших животных: 106—124.)

Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т.— Т. 2.— М., 1982. (Проблема развития в структурной психологии: 238—290.)

Ладыгина-Котс Н. И. Развитие психики в процессе эволюции организмов.— М., 1958. (Особенности поведения беспозвоночных: 8—68. Особенности поведения позвоночных (до приматов): 69—140. Особенности поведения приматов: 141—227.)

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В/2 т

Н. Избранные психологические произведения: В/2 т

Т. II.— М., 1983. (О механизме чувственного отражения: 6—30.)

Линден Ю. Обезьяны, человек и язык.—М., 1981. (Интеллект животных: 171—253.) / Общая ПСИХОЛОГИЯ.—М., 1986. (Развитие психики и сознания:/63—91.)

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т.—Т/. I.—М.,

1989. (Развитие поведения и психики животных: 146—156.)

Фабри К. Э. Игры животных и игры человека//Вопросы психологии.— 1982.—№ З.—С. 26—34. ;

III

Зинченко В. П. Проблемы психологии развития (читая О. Мандельштама)//Вопросы психологии.— 1991.—№ 4.—С. 126—138.

Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого

интеллекта.— М., 1983. (О биологической и социальной обусловленности человеческого интеллекта: 17—126. Инстинкты и научение в эволюции когнитивных процессов: 56—75. Роль общения в регуляции поведения животных: 76—111.)

Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. Преджизнь. Жизнь. Мысль. Сверхжизнь.— М., 1987.

Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума.—М., 1986. (Абстрагирование у животных: 113—130.)

SCIRP Открытый доступ

Издательство научных исследований

Журналы от А до Я

Журналы по темам

- Биомедицинские и биологические науки.

- Бизнес и экономика

- Химия и материаловедение.

- Информатика. и общ.

- Науки о Земле и окружающей среде.

- Машиностроение

- Медицина и здравоохранение

- Социальные науки. и гуманитарные науки

Журналы по тематике

- Биомедицина и науки о жизни

- Бизнес и экономика

- Химия и материаловедение

- Информатика и связь

- Науки о Земле и окружающей среде

- Машиностроение

- Медицина и здравоохранение

- Физика и математика

- Социальные и гуманитарные науки

Опубликуйте у нас

- Представление статьи

- Информация для авторов

- Ресурсы для экспертной оценки

- Открытые специальные выпуски

- Заявление об открытом доступе

- Часто задаваемые вопросы

Публикуйте у нас

- Представление статьи

- Информация для авторов

- Ресурсы для экспертной оценки

- Открытые специальные выпуски

- Заявление об открытом доступе

- Часто задаваемые вопросы

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org org | |

| +86 18163351462 (WhatsApp) | |

| 1655362766 | |

| Публикация бумаги WeChat |

| Недавно опубликованные статьи |

| Недавно опубликованные статьи |

Подпишитесь на SCIRP

Свяжитесь с нами

клиент@scirp. org org | |

| +86 18163351462 (WhatsApp) | |

| 1655362766 | |

| Публикация бумаги WeChat |

2 Умственные способности отделяют людей от животных

Почему мы, а не гориллы, управляем зоопарками?

Другие приматы незаметно живут в сокращающихся средах обитания, но люди расширились и изменили наше окружение в поразительной степени. Наше превосходство, очевидно, не является результатом наших физических способностей; другие животные сильнее и быстрее и имеют более острые чувства. Это связано с нашими умственными способностями. Тем не менее определение когнитивных черт, которые делают нас такими особенными, оказалось чертовски сложным вопросом, на который еще больше запутывает частый приход новых исследований, которые, кажется, показывают, что животные, от птиц до шимпанзе, могут соответствовать многим когнитивным навыкам человека.

В прошлом году, например, исследование, опубликованное в журнале Science , смело утверждало, что вороны могут планировать будущее так же, как и люди. Пять птиц научились выбирать камень и бросать его в ящик, чтобы получить награду. Впоследствии эти вороны выбирали камень из отвлекающих предметов за несколько минут или даже часов до того, как коробка была им доступна. Исследователи пришли к выводу из этого достижения, а также из аналогичного задания, в котором птицы могли обменивать крышки от бутылок на вознаграждение, что вороны «думали наперед» гибкими способами, а эта способность является ключом к человеческому мозгу.

Однако достижения воронов, а также когнитивные способности обезьян в других исследованиях можно объяснить более простыми способами. Выясняется также, что познание животных и человека, хотя и во многом сходное, различается в двух глубоких измерениях. Одним из них является способность формировать вложенные сценарии, внутренний театр разума, который позволяет нам представлять и мысленно манипулировать многими возможными ситуациями и предвидеть различные результаты. Второе — это наше стремление обмениваться мыслями с другими. Взятые вместе, появление этих двух характеристик изменило человеческий разум и поставило нас на путь изменения мира.

Второе — это наше стремление обмениваться мыслями с другими. Взятые вместе, появление этих двух характеристик изменило человеческий разум и поставило нас на путь изменения мира.

Птичьи мозги

Давайте начнем с более внимательного изучения эксперимента с вороном. Еще до начала испытаний птицы в ходе нескольких испытаний научились распознавать, что целевой предмет, камень, приводит к вознаграждению, а отвлекающие предметы — нет. Так что неудивительно, что когда начались настоящие испытания, вороны отобрали то, что уже было подкреплено.

Это веская причина, по которой ученые, прежде чем делать поспешные выводы о «богатых» способностях животных, должны тщательно исключить более простые или «худощавые» альтернативные объяснения. Им также необходимо проводить независимые репликации. В моей лаборатории мы попытались сделать это, проводя исследования с детьми, которые тщательно ограничивали возможность ошибочного принятия поведения, обусловленного механизмами бережливого производства, за продукты богатого познания. Мы использовали одиночные испытания с новыми задачами для наших испытуемых, чтобы не давать им возможности обучения, которые возникают при многократном воздействии. Мы также изменили временной и пространственный контекст тестов, чтобы не подсказывать детям о решении, и придумали задачи, включающие использование различных навыков для смягчения последствий поведения, которое может быть результатом узкой врожденной предрасположенности.

Мы использовали одиночные испытания с новыми задачами для наших испытуемых, чтобы не давать им возможности обучения, которые возникают при многократном воздействии. Мы также изменили временной и пространственный контекст тестов, чтобы не подсказывать детям о решении, и придумали задачи, включающие использование различных навыков для смягчения последствий поведения, которое может быть результатом узкой врожденной предрасположенности.

Например, мы показывали детям коробку с пазлами в одной комнате, а затем отводили их в другую комнату, где они были заняты посторонними делами. Через 15 минут им дали возможность выбрать один из нескольких новых предметов, чтобы вернуться в первую комнату. Трехлетние дети выбирали случайным образом, а четырехлетние, как правило, выбирали объект, который впоследствии мог помочь решить загадку, которую им изначально дали. Мы использовали эту базовую парадигму для оценки способности к преднамеренной практике, которая представляет собой репетицию действий, направленных на улучшение результатов в будущем [см. «Развитая уникальность»]. Например, у детей была возможность потренироваться в ловле мяча на веревочке чашкой, готовясь к возвращению в первую комнату, где они могли получить вознаграждение за успех в аналогичном задании. Мы обнаружили, что дети могут намеренно формировать свои будущие способности — они будут практиковать соответствующий навык во второй комнате — после четырех-пяти лет, но не раньше.

«Развитая уникальность»]. Например, у детей была возможность потренироваться в ловле мяча на веревочке чашкой, готовясь к возвращению в первую комнату, где они могли получить вознаграждение за успех в аналогичном задании. Мы обнаружили, что дети могут намеренно формировать свои будущие способности — они будут практиковать соответствующий навык во второй комнате — после четырех-пяти лет, но не раньше.

Эти задания предназначены для демонстрации базовых способностей в таких областях, как предвидение, и не отображают верхние пределы этих способностей. Например, когда моему сыну было четыре года, мы дали ему вариант этой задачи, и он справился. Позже в тот же день, когда мы сидели дома на кровати, он положил руку мне на бедро и сказал: «Папа, я не хочу, чтобы ты умер». Когда я спросил, почему он об этом подумал, он сказал, что вырастет, и я стану дедушкой, а потом умру. У него была изощренная способность предвидеть будущее, которое привело к этой нежелательной экзистенциальной реализации. Наше исследование просто продемонстрировало, что он обладал ментальным предвидением, и исключило более скудные объяснения.

Наше исследование просто продемонстрировало, что он обладал ментальным предвидением, и исключило более скудные объяснения.

Исследование ворона и другие исследования на животных не соответствовали таким же строгим критериям для установления предвидения, а также не продемонстрировали преднамеренной практики. Означает ли это, что мы должны заключить, что животные вообще не обладают соответствующими способностями? Это было бы преждевременно. Как говорится, отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. Установление компетентности у животных затруднено; установление отсутствия дееспособности еще сложнее.

Рассмотрим следующее исследование, в котором мы с моим коллегой Джоном Редшоу из Университета Квинсленда в Австралии пытались оценить один из самых фундаментальных аспектов мышления о будущем: признание того, что оно в значительной степени неопределенно. Когда человек понимает, что события могут развиваться более чем одним путем, имеет смысл подготовиться к различным возможностям и составить планы на случай непредвиденных обстоятельств. Охотники-люди демонстрируют это, когда расставляют ловушку перед всеми потенциальными путями отхода своей добычи, а не только перед одним из них. Наша простая проверка этой способности заключалась в том, чтобы показать группе шимпанзе и орангутангов вертикальную трубу и бросить награду сверху, чтобы они могли поймать ее внизу. Мы сравнили поведение обезьян с поведением группы детей в возрасте от двух до четырех лет, выполняющих то же самое. Обе группы с готовностью ожидали, что награда снова появится на дне пробирки: они просунули руку под выход, готовясь к уловке.

Охотники-люди демонстрируют это, когда расставляют ловушку перед всеми потенциальными путями отхода своей добычи, а не только перед одним из них. Наша простая проверка этой способности заключалась в том, чтобы показать группе шимпанзе и орангутангов вертикальную трубу и бросить награду сверху, чтобы они могли поймать ее внизу. Мы сравнили поведение обезьян с поведением группы детей в возрасте от двух до четырех лет, выполняющих то же самое. Обе группы с готовностью ожидали, что награда снова появится на дне пробирки: они просунули руку под выход, готовясь к уловке.

Затем, однако, мы немного усложнили прогнозирование событий. Прямая трубка была заменена перевернутой Y-образной трубкой с двумя выходами. Готовясь к падению, обезьяны и двухлетние дети, как правило, покрывали только один из возможных выходов и, таким образом, получали награду только в половине испытаний. А вот четырехлетки сразу и последовательно прикрыли руками оба выхода, продемонстрировав тем самым способность подготовиться как минимум к двум взаимоисключающим вариантам грядущего события. В возрасте от двух до четырех лет мы могли наблюдать увеличение частоты этого планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Мы не видели такой способности у обезьян.

В возрасте от двух до четырех лет мы могли наблюдать увеличение частоты этого планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Мы не видели такой способности у обезьян.

Однако этот эксперимент не доказывает, что человекообразные обезьяны и двухлетние люди не понимают, что будущее может разворачиваться по-разному. Как я уже упоминал, существует фундаментальная проблема, когда дело доходит до демонстрации отсутствия дееспособности. Возможно, животные не были мотивированы, не понимали основной задачи или не могли координировать действия двух рук. Или, может быть, мы просто протестировали не тех особей, и более компетентные животные могли пройти тест.

Чтобы действительно доказать отсутствие этой способности, ученый должен постоянно проверять всех животных на какой-нибудь надежной задаче. Понятно, что это не практично. Все, что мы можем сделать, это дать людям возможность продемонстрировать свою компетентность. Если они постоянно терпят неудачу, мы можем стать более уверенными в том, что они действительно не обладают рассматриваемой способностью, но даже в этом случае будущая работа может доказать, что это неправильно. Споры между богатыми и худыми интерпретациями поведения животных в сочетании с этой фундаментальной проблемой доказательства того, что способность всегда отсутствует, затрудняют установление того, что отличает, а что не отличает людей.

Споры между богатыми и худыми интерпретациями поведения животных в сочетании с этой фундаментальной проблемой доказательства того, что способность всегда отсутствует, затрудняют установление того, что отличает, а что не отличает людей.

Следите за разрывом

Трудно, но не невозможно. В моей книге «Разрыв: наука о том, что отличает нас от других животных» я исследовал доказательства когнитивных способностей, которые чаще всего считаются явно человеческими, и обнаружил, что животные умнее, чем принято считать. Например, шимпанзе могут решать проблемы с помощью проницательности, утешать других в беде и поддерживать социальные традиции. Тем не менее, в человеческом языке, предвидении, интеллекте, культуре и морали, а также в способности представлять мысли другого человека (мы обычно говорим о том, чтобы поставить себя на чье-то место) есть что-то глубоко отличное. И в каждой из этих областей снова и снова появлялись две основные характеристики, создающие критическое различие между человеком и животным. Один из них — это то, что я называю «построением вложенных сценариев», т. е. наша способность представлять альтернативные ситуации, размышлять над ними и встраивать их в более масштабные повествования о связанных событиях. Другой — это «стремление к соединению», которое является нашим глубоко укоренившимся стремлением и способностью обмениваться своими мыслями с другими, когда мы объединяем наши умы, чтобы создать нечто большее, чем то, что один человек может сделать в одиночку.

Один из них — это то, что я называю «построением вложенных сценариев», т. е. наша способность представлять альтернативные ситуации, размышлять над ними и встраивать их в более масштабные повествования о связанных событиях. Другой — это «стремление к соединению», которое является нашим глубоко укоренившимся стремлением и способностью обмениваться своими мыслями с другими, когда мы объединяем наши умы, чтобы создать нечто большее, чем то, что один человек может сделать в одиночку.

Создание вложенных сценариев позволяет нам представить ситуации других людей, моральные головоломки или полностью вымышленные истории. В контексте мышления наперед это позволяет нам представлять потенциальные будущие события, размышлять о возможностях и встраивать их в более масштабные истории разворачивающихся событий. Это, в свою очередь, позволяет нам планировать и готовиться к возможностям и угрозам до того, как они материализуются.

Другие животные, даже бактерии, настроены на долгосрочные закономерности, такие как ритмы дня и ночи, и многие из них также могут приспосабливаться к локальным закономерностям. Благодаря ассоциативному обучению животные могут предсказывать, что награда или наказание последуют после определенного события. Но люди могут мысленно разыгрывать ситуации, даже совершенно новые сценарии без внешних триггеров, комбинируя и рекомбинируя в нашем уме основные элементы, такие как актеры, действия и объекты, и мы можем сделать разумные выводы из этих умственных упражнений. Простой пример: вы можете представить себе блеф вслепую на оживленной улице и понять, что это опасное занятие, даже если вы никогда не были в такой ситуации. Построение вложенных сценариев зависит от множества сложных способностей, работающих согласованно, включая воображение, память, размышления и исполнительное принятие решений.

Благодаря ассоциативному обучению животные могут предсказывать, что награда или наказание последуют после определенного события. Но люди могут мысленно разыгрывать ситуации, даже совершенно новые сценарии без внешних триггеров, комбинируя и рекомбинируя в нашем уме основные элементы, такие как актеры, действия и объекты, и мы можем сделать разумные выводы из этих умственных упражнений. Простой пример: вы можете представить себе блеф вслепую на оживленной улице и понять, что это опасное занятие, даже если вы никогда не были в такой ситуации. Построение вложенных сценариев зависит от множества сложных способностей, работающих согласованно, включая воображение, память, размышления и исполнительное принятие решений.

Думайте о создании вложенных сценариев как о внутреннем театре, в котором мы можем воплощать ситуации в жизнь. Как и в пьесе, построение сценария зависит от определенных компонентов, которые должны собраться вместе. Существует «сцена» для представления событий, которые на самом деле не происходят в данный момент. В этих событиях участвуют «актеры» и их «множество»: люди и объекты, связанные в повествовании. Мы также используем способности, подобные «режиссеру», который оценивает и управляет сценами, и «исполнительному продюсеру», который принимает окончательные решения о том, что делать. Эти компоненты сопоставляются с психологическими конструкциями, такими как рабочая память, рекурсивное мышление и исполнительная функция, черты, которые развиваются с разной скоростью в детстве человека. В результате компетентность в предвидении появляется медленно по мере взросления. И, будучи взрослыми, мы все еще часто не можем точно предвидеть будущие ситуации — я, безусловно, делаю это. Мы не ясновидящие.

В этих событиях участвуют «актеры» и их «множество»: люди и объекты, связанные в повествовании. Мы также используем способности, подобные «режиссеру», который оценивает и управляет сценами, и «исполнительному продюсеру», который принимает окончательные решения о том, что делать. Эти компоненты сопоставляются с психологическими конструкциями, такими как рабочая память, рекурсивное мышление и исполнительная функция, черты, которые развиваются с разной скоростью в детстве человека. В результате компетентность в предвидении появляется медленно по мере взросления. И, будучи взрослыми, мы все еще часто не можем точно предвидеть будущие ситуации — я, безусловно, делаю это. Мы не ясновидящие.

Таким образом, поскольку построение вложенных сценариев — это рискованный способ принятия решений, люди должны сочетать его со второй характеристикой: соединением разума. Психолог Майкл Томаселло описал эту способность как общую интенциональность [см. «Истоки морали»]. Ведь лучший способ узнать о будущем — это спросить того, кто уже как бы там побывал.

Если вы действительно хотите узнать, на что похож отдых в Новой Зеландии или что влечет за собой карьера в области психологии, вы можете вообразить все сценарии, которые хотите, но лучше всего спросить кого-нибудь, кто был в этой стране или занимался такая карьера. Человеческий язык идеально подходит для такого обмена; большинство наших разговоров о событиях, смещенных во времени. Таким образом, мы можем учиться на опыте, размышлениях и планах друг друга. Мы задаем вопросы и даем советы, и в процессе мы строим глубокие связи. Более того, мы также можем формировать будущее более обдуманно, координируя наши действия для достижения общих целей. Мы часто делаем это, комментируя стратегию компаньона, анализируя прогресс, а затем направляя человека к следующему шагу.

Большая часть наших экстраординарных способностей, если подумать, проистекает из нашего коллективного ума. Учтите, что все мы извлекаем выгоду из инструментов и технологий, изобретенных другими людьми. Многие животные используют орудия труда, а некоторые даже изготавливают их, но чтобы превратить их в инновацию, нужно признать, что они снова пригодятся в будущем. После этого осознания у человека есть причина сохранить инструмент, усовершенствовать его и поделиться им с другими.

После этого осознания у человека есть причина сохранить инструмент, усовершенствовать его и поделиться им с другими.

Мы видим эту эволюцию в наших изобретениях все более эффективных способов причинения вреда на расстоянии. Это, вероятно, было жизненно важной способностью для наших ранних предков, которые делили землю с опасными саблезубыми кошками. Сначала наши прародители, возможно, бросали камни, чтобы отгонять хищников, но со временем они вооружились копьями, потом изобрели копьеметатели, а затем луки и стрелы. Однако новые инструменты — это только прогресс, если их можно эффективно использовать, что возвращает нас к осознанной практике. Сообщается, что шимпанзе в Сенегале делают примитивные копья, которые они втыкают в дупла деревьев, чтобы убить детенышей кустарника. Но до сих пор нет наблюдений, чтобы они практиковали уколы, не говоря уже о метаниях. В отличие от людей, они не могли извлечь выгоду из изобретения метателя копий. Вы можете смело дать им один из наших; они не будут использовать его, как мы.

Самым ранним свидетельствам преднамеренной практики более миллиона лет. Ашельские каменные орудия Homo erectus около 1,8 миллиона лет назад уже предполагают значительную предусмотрительность, поскольку они, по-видимому, переносились из одного места в другое для многократного использования. Изготовление этих инструментов требует значительных знаний о камнях и о том, как с ними работать. В некоторых местах, таких как Олоргесайли в Кении, земля до сих пор усеяна фигурными камнями, что поднимает вопрос о том, почему наши предки продолжали делать больше инструментов, когда их было много. Ответ заключается в том, что они, вероятно, практиковались в изготовлении этих инструментов. Получив навыки, они могли бродить по равнинам, зная, что смогут сделать новый инструмент, если старый сломается. Эти предки были вооружены и готовы к перезарядке.

Большинство видов животных можно отнести либо к специалистам, либо к универсалам, но люди относятся к обоим категориям: мы способны быстро адаптироваться к местным требованиям, даже к ожидаемым требованиям, приобретая соответствующие знания. Более того, благодаря сотрудничеству и разделению труда мы можем извлечь выгоду из взаимодополняющих навыков, что позволит нам доминировать в самых разнообразных средах обитания. Мы можем держать в наших зоопарках даже самых свирепых хищников, потому что можем предвидеть, что им нужно и что они могут и чего не могут делать. До сих пор нет очевидных свидетельств того, что другие виды совершают мысленные путешествия во времени или обмениваются участками для скоординированного побега из зоопарка, когда условия будут подходящими следующим летом.

Более того, благодаря сотрудничеству и разделению труда мы можем извлечь выгоду из взаимодополняющих навыков, что позволит нам доминировать в самых разнообразных средах обитания. Мы можем держать в наших зоопарках даже самых свирепых хищников, потому что можем предвидеть, что им нужно и что они могут и чего не могут делать. До сих пор нет очевидных свидетельств того, что другие виды совершают мысленные путешествия во времени или обмениваются участками для скоординированного побега из зоопарка, когда условия будут подходящими следующим летом.

Благодаря построению вложенных сценариев и стремлению объединить свои разумы наши предки в конечном итоге породили цивилизации и технологии, изменившие облик Земли. Наука — это дисциплинированное использование нашего коллективного ума, и мы можем использовать его, чтобы лучше понять происхождение нашего места в природе. В дальнейшем мы можем использовать его для систематического и еще более четкого моделирования будущего. Предвидя последствия наших действий, мы также сталкиваемся с моральным выбором между различными вариантами. Мы можем предсказать последствия продолжающегося загрязнения или разрушения среды обитания животных, информировать о них других и, как ярко демонстрирует Парижское соглашение по климату, договариваться о глобально скоординированных действиях, направленных на достижение более желаемых результатов.

Мы можем предсказать последствия продолжающегося загрязнения или разрушения среды обитания животных, информировать о них других и, как ярко демонстрирует Парижское соглашение по климату, договариваться о глобально скоординированных действиях, направленных на достижение более желаемых результатов.

Ничто из этого не является оправданием высокомерия. На самом деле это призыв к осторожности. Мы единственные существа на этой планете с такими способностями. Как заявил дядя Бен из Человека-паука, делясь сложными идеями со своим племянником-супергероем, «с большой силой приходит большая ответственность».

Эта статья была первоначально опубликована под названием «Внутри наших голов» в журнале Scientific American 319, 3, 42-47 (сентябрь 2018 г.)

doi:10.1038/scientificamerican0918-42

БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ

Разрыв: наука о том, что отличает нас от других животных. Томас Зуддендорф. Основные книги, 2013.

Естественная история человеческого мышления.

.. и другое

.. и другое