Общественные явления и их осознание учащимися. – Учительская газета

Целью внеклассной работы по граждановедению является вовлечение учащихся в процесс реального осознания общественных явлений. Создается ситуация выбора, возможность социального тренинга на основе трех основных принципов: а) доступность, б) чередование и подбор содержательных блоков, имеющих различную эмоциональную насыщенность и окраску; в) направленность на личность школьника. При этом предоставляется возможность корректировать знания, умения и навыки, вовлекать подростков в практическую деятельность.

Здесь есть возможность подойти к гражданскому воспитанию с позиции реальных фактов, событий из жизни детей, их родителей, жизни города Мурманска, страны.

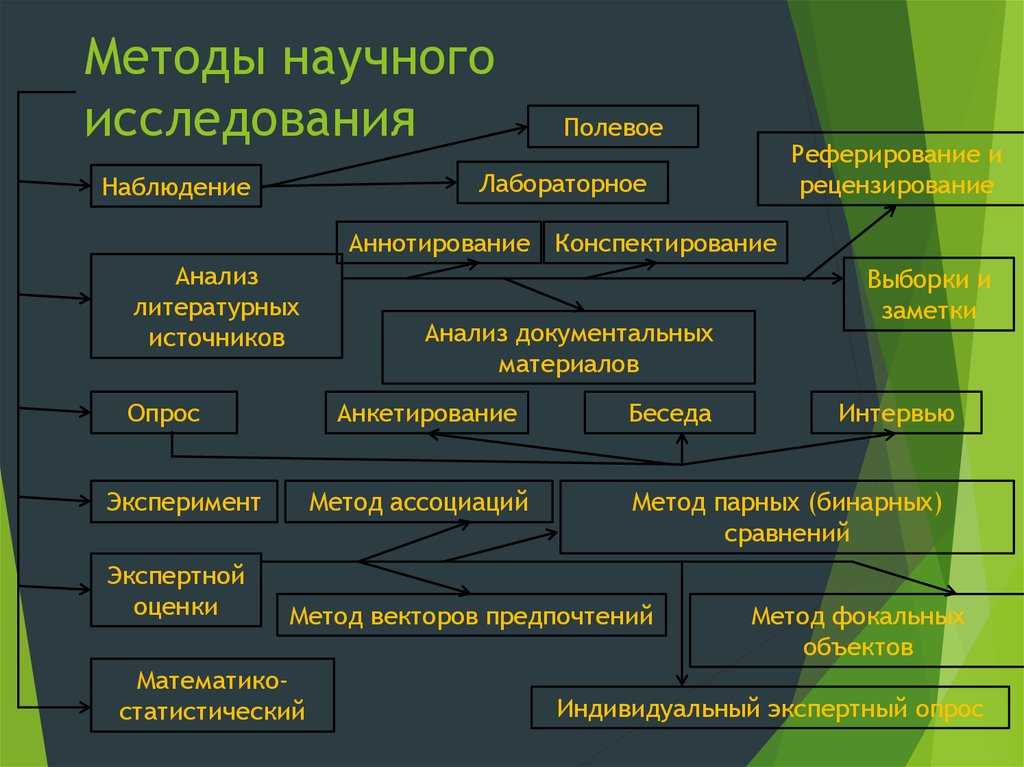

Игры «Выборы мэра города», «Конституция Российской Федерации – гарант осуществления прав человека, демократии» вовлекают учащихся в творческую, исследовательскую работу. (Изучение литературных источников по темам, материалов газет, журналов, радио, телевидения). Демократию они постигают, моделируя ситуации (интервью, анкеты, тесты, опросы), обретая навыки организатора, лидера, практического опыта поведения в обществе. Игры учат участников брать на себя ответственность, проявлять самостоятельность. Самовыражаться, анализировать свои действия, давать осознанную оценку (другим), поступкам других. Предполагается участие в этом родителей, общественности, учителей, учащихся старших классов.

Демократию они постигают, моделируя ситуации (интервью, анкеты, тесты, опросы), обретая навыки организатора, лидера, практического опыта поведения в обществе. Игры учат участников брать на себя ответственность, проявлять самостоятельность. Самовыражаться, анализировать свои действия, давать осознанную оценку (другим), поступкам других. Предполагается участие в этом родителей, общественности, учителей, учащихся старших классов.

Задача педагога – создать условия в ходе игры, когда ребята смогут взглянуть на Конституцию не как на догму, а на живой срез с общественной жизни.

Тема «Конституция Российской Федерации – гарант осуществления прав человека, демократии».

Образовательные задачи урока: 1. Закрепить понятие «Конституция Российской Федерации – основной ориентир и инструмент прогрессивного развития политической и правовой культуры».

2. Закрепить понятие о правах человека и их гарантиях.

3. Расширить знания содержания главы 2 Конституции РФ, международных правовых актов о правах человека, правах ребенка. (Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка).

(Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка).

4. Подтвердить положение: «Нет прав без обязанностей, обязанностей без прав», все в государстве (правовом) должно быть подчинено интересам гражданина».

Развивающие задачи:

1. Закрепить умения выделять главное, обобщать, анализировать.

2. Продолжить развитие навыков работы с текстами документов (Конституция РФ, Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка), анализировать материалы печати, делать выводы, высказывать свое отношение к происходящим событиям в обществе, мире. Занимать активную жизненную, гражданскую позицию.

Оборудование: Конституция РФ, Всеобщая Декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка, материалы периодической печати («Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Полярная правда», «Вечерний Мурманск» и др). Флаг, Герб Российской Федерации.

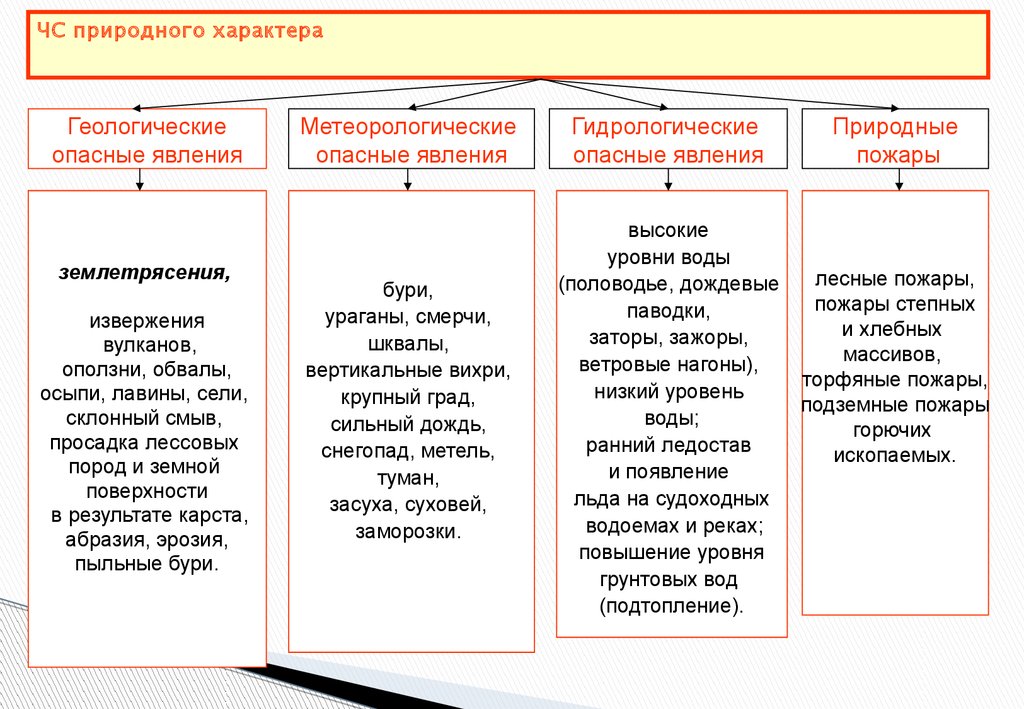

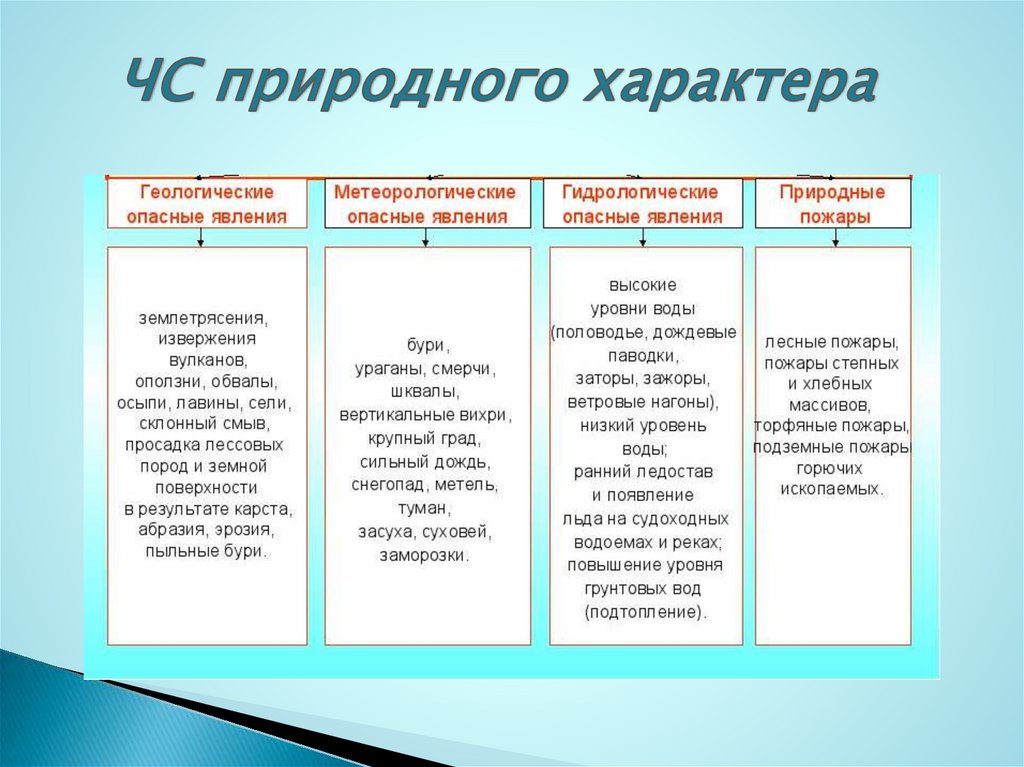

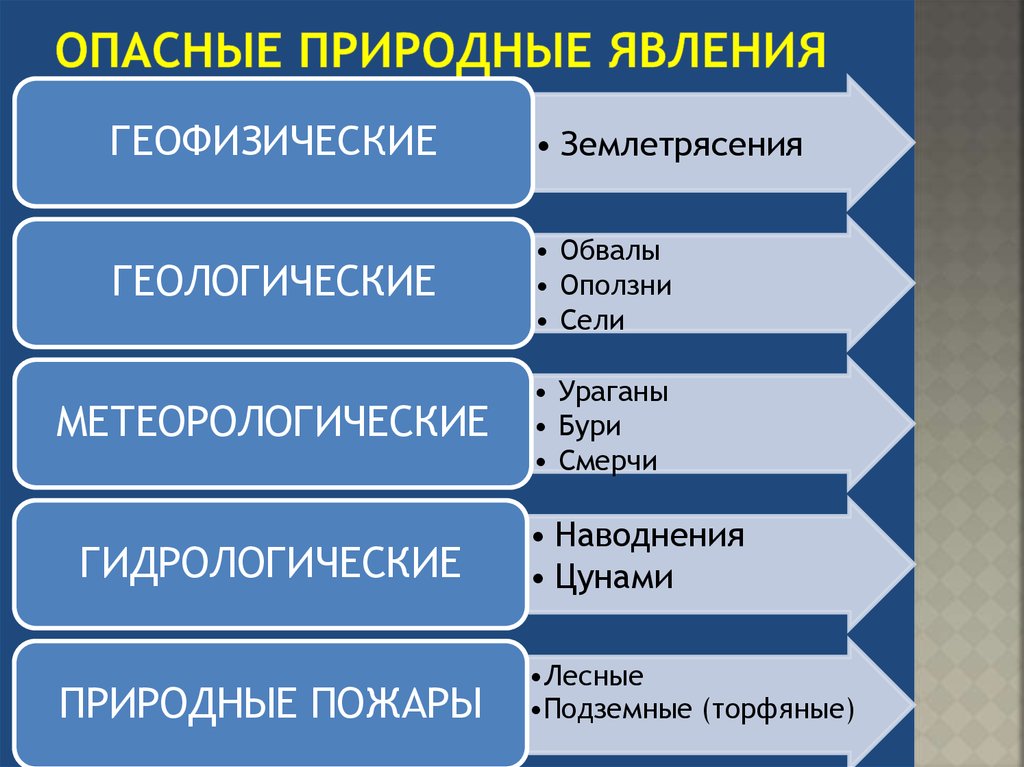

Вступление. Мы живем в обновленной России. Вы успели почувствовать, что жизнь – это не только развлечения и радости. Случаются трудности, преграды на пути к чему-то. Бедствия стихийные, социальные и беды. А как узнать – хорошо сейчас живется, или плохо? Ответы ребят. В этом им помогает опрос родителей, окружающих, анализ материалов печати, радио, телевидения.

Случаются трудности, преграды на пути к чему-то. Бедствия стихийные, социальные и беды. А как узнать – хорошо сейчас живется, или плохо? Ответы ребят. В этом им помогает опрос родителей, окружающих, анализ материалов печати, радио, телевидения.

Что такое власть? Власть – это возможность влиять на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, закона, насилия и т.д.

Кому должна служить власть, от кого и чего она должна защищать граждан? Власть должна служить большинству граждан общества. Она должна защищать их от насилия, охраняя, собирая налоги.

Как называется специальная организация власти в обществе? Специальная организация власти в обществе называется государством. Власть, при которой граждане в обществе могут на нее влиять, называется демократической, а само общество гражданским. А если нет, то это может быть власть монархическая, диктаторская.

Что является опорой нашей жизни? Какой основной юридический закон является гарантией демократии в РФ? Конституционный строй можно определить, как организацию общественной и государственной жизни, это способ организации государства, причем государства демократического, правового.

Что же такое демократия? Это народная форма правления. Народ обладает высшей властью. Избранные народом люди организуют демократическое государство.

Какое государство мы считаем правовым? Каковы признаки правового государства? Что же нужно для устройства демократического государства? Государство должно быть построено так, как записано в Конституции. Конституция – основной закон страны. От принятия Конституции всеми членами общества зависит их дальнейшая судьба.

Вопросы членов экспертной группы «журналистов».

Что означает термин «конституция»? – Термин «конституция» произошел от лат. слова «constitutio» – устройство, постановление. – Одна из первых конституций была принята в США в 1784 г.

Кому в России принадлежит первая попытка создать первую Конституцию? Первые попытки создать Конституцию в России принадлежат декабристам П.Пестелю и Н.Муравьеву.

Какой документ фактически принято считать первой русской Конституцией? В годы правления царя-реформатора Александра II создан законченный проект конституции, подготовленный комиссией под руководством графа М. Лорис-Меликова. Умный, дальновидный император своей властью намерен был даровать стране выборный парламент, который ограничивал бы его самодержавную власть. Бомба террористов не только оборвала жизнь царя, но резко затормозила правовые преобразования.

Лорис-Меликова. Умный, дальновидный император своей властью намерен был даровать стране выборный парламент, который ограничивал бы его самодержавную власть. Бомба террористов не только оборвала жизнь царя, но резко затормозила правовые преобразования.

17 октября 1905 года Николай II подписал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка. Это фактически – первая русская Конституция, а Дума – первый русский парламент.

Годы принятия первых советских конституций… Четыре советских Конституции – 1918, 1924, 1936 и 1977 гг.

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием принята Конституция Российской Федерации – первая Конституция в истории России.

Конституцию приняли все граждане. Во всяком случае большинство (референдум). Любую Конституцию можно назвать «договором» между гражданами. В какой части Конституции говорится об основной идее договора? В преамбуле «Конституции Российской Федерации».

Какая идея заключена в этой части договора? Идея демократического, правового, федеративного государства с республиканской формой правления.

Итак, в демократическом государстве, Россия, есть демократическая Конституция. Кто же является (гарантом) – источником власти в этом демократическом государстве? Президент.

Вопросы экспертов-политологов

Какие формы народовластия существуют в Российской Федерации? Каким путем они осуществляются?

Непосредственное (прямое) осуществление власти народом – путем референдума и свободных выборов, а также через органы государственной представительной власти и органы местного самоуправления. Ежедневную работу на федеральном уровне, на уровне субъектов Федерации (в краях, областях, городах, деревнях) органы государственной власти.

Какие органы власти от имени народа управляют государством? Назовите главы, ст.Конституции, посвященные организации государственной власти в Российской Федерации.

Государственную власть в нашей стране осуществляют: Президент России – глава государства – Федеральное собрание, состояющее из двух палат (Совета Федерации и Государственной Думы – закон. власть).

власть).

– суды (Конституционный суд, Высший суд, Высший арбитражный суд – судебная власть).

Итак, Президент – глава государства. Он – высшее должностное лицо РФ. Он находится над всеми другими органами и организует работу в интересах народа. Может ли стать наш Президент диктатором? Доказательства: ст.82-84-90. Президентская власть выступает как «сдержка» и «противовес» законодательной власти и исполнительной власти (может отменить постановление правительства).

Что является основной функцией президента? Главное в функции президента – согласование деятельности всех органов в проведении основных направлений политики государства.

Предложите конкретные действия, которые мог бы совершить президент, для улучшения ситуации. Конкурс на лучшую Программу кандидата в президенты.

Для устройства демократического государства у нас в России есть – Конституция, – как основной закон страны, президент – глава государства, гарант демократии, прав и свобод человека, гражданина.

Что еще нужно для устройства демократического государства?

В демократическом государстве обязательно есть парламент. В России – это Федеральное Собрание. Оно состоит из Совета Федерации и Государственной Думы. В Думу депутаты избираются народом.

Вопросы экспертной группы политологов.

1. Как называется парламент в РФ?

2. Из каких двух палат состоит парламент?

3. Каков порядок избрания депутатов в Думу?

Приведите примеры непродуманных решений, принятых парламентом. Какие законы следовало бы принимать обдуманнее, решительнее?

Что бывает, когда парламент принимает необдуманные решения? Митинги, пикеты, массовые демонстрации.

Какие депутаты нам нужны? В правовом государстве существуют три ветви власти. Перечислите.

Вопросы экспертов политологов.

1. Каково назначение судебной власти? Назначение судебной власти – защита прав и свобод граждан, конституционного строя, обеспечение соответствия актов исполнительной и законодательной власти Конституции; соблюдение законности и справедливости при исполнении законов.

2. Кому подчиняется суд?

Демократическое государство заботится о гласности, чтобы народ знал, что происходит в органах государственной власти. Как, каким образом обеспечивается эта гласность?

Институтами гражданского общества являются: печать, радио, телевидение, средства массовой информации и выражение общественного мнения. Они связывают всех членов общества между собой. Свобода средств массовой информации выражается в том, что государственные органы и должностные лица не имеют права скрывать от работников средств массовой информации факты и обстоятельства, если они не составляют военную, государственную, личную и коммерческую тайну. Свобода средств массовой информации состоит в том, что они могут свободно выражать различные мнения.

Многие депутаты Государственной Думы не любят телевидение. Было принято решение запретить некоторым телекомпаниям съемки заседаний. Ваше мнение? Почему депутаты пытаются отгородиться от народа? За какие сведения наступает ответственность СМИ?

Конституция РФ является гарантом демократии, прав и свобод граждан России. А сам гражданин? Должен пассивно лицезреть все происходящее в стране? Ваше мнение?

А сам гражданин? Должен пассивно лицезреть все происходящее в стране? Ваше мнение?

В демократическом государстве кроме законодательной власти есть еще одна ветвь. Какая?

Вопросы экспертов-политологов.

Какая глава Конституции РФ определяет функции правительства? Каковы сферы деятельности Правительства РФ?

Деятельность правительства охватывает все стороны жизни общества. – Разрабатывает и представляет в Госдуму бюджет и его исполнение. – Управляет Федеральной собственностью. – Разрабатывает и осуществляет программы: экономическую, социальную, вопросы культуры, здравоохранения, образования, внешней политики, обороны, армии.

У правительства большая власть. Она контролируется президентом, парламентом.

Иногда правительство не соглашается с решениями парламента. Депутаты принимают «популистские» законы, на выполнение которых нет денег.

Вмешивается президент. Далее обращение в Конституционный суд.

Задание группам

Выберите из перечня слов те «подпорки» в жизни, которые помогут стать гражданином свободным, обеспеченным.

– Конституция и законы, компьютер, иностранные языки, сильная воля, физическое здоровье, благоразумие, отсутствие вредных привычек, настоящие друзья, семья, знание людей, вторая профессия, общая культура, чувство ответственности.

Валентина Филипченко, учитель школы №48, Мурманск

.

2. Политика и другие явления общественной жизни

Взаимоотношения и

взаимодействие политики с такими

явлениями общественной жизни, как

экономика, мораль, право, война, и другими

носят диалектический характер. Диалектика

этих отношений заключается в том,

что между ними в процессе исторического

развития объективно складываются и

существуют, во-первых,

причинно-следственные связи, которые

определяют взаимозависимость

политических, экономических, идеологических

культурных и

других отношений, и, во-вторых,

функциональные взаимозависимости,

проявляющиеся в соотношении политических

и неполитических методов регулирования

социальных процессов, которые общество

«выбирает» для обеспечения своей

целостности и

прогресса на том или ином этапе своего

развития.

Во взаимоотношениях политики с экономикой определяющая роль принадлежит экономике. Конечно, нельзя считать, что только экономика всегда определяет политику. Реальное содержание и характер политики складываются не только под влиянием экономических факторов. Воздействие экономики на политику прежде всего осуществляется через социальную сферу. Оно выражается в том, что экономика, определяя материальное положение разных социальных групп и индивидов, обусловливает дифференциацию их социальных статусов и соответственно политических позиций. Кроме того, материальные ресурсы являются важнейшим источником и ресурсом политики и власти, а экономические интересы людей — побудительной силой их политического поведения (борьба за удовлетворение своих интересов, выдвижение требований к государственной власти, формирование политических партий и движений, выражение своего мнения на выборах и т.д.).

В то же время политика обладает значительными возможно-

сударственного принуждения, она регулит, ношения в тех случаях, когда та или иная*™1КОНомическ*е от- ма приобретает значительную социальную» оТ^*™ ПР°бЛв~ затрагивать интересы всего общества Пои ** начинает

политики на экономику может быть тоГ™!Г ХарШсгервлияния тивным, нейтральным. тоичивыи и

цивилизованный рыночный сектор в

экономической жизни

страны сделать его системообразующим

сегментом эко номическси сферы. Вместе

с тем политика, сформировавшаяся

значительно

позже производственных и обменных

процессов также

не может рассматриваться как единственный

основополагающий фшсгор развития

экономики.

тоичивыи и

цивилизованный рыночный сектор в

экономической жизни

страны сделать его системообразующим

сегментом эко номическси сферы. Вместе

с тем политика, сформировавшаяся

значительно

позже производственных и обменных

процессов также

не может рассматриваться как единственный

основополагающий фшсгор развития

экономики.

Взаимосвязь политики и экономики выражается и в том, что различные аспекты экономических отношений, связей и интересов воплощаются в таких феноменах, как промышленная, аграрная, научно-техническая, структурная, финансовая, кредитная, инвестиционная ж другие разновидности государственной политики.

Взаимоотношения политики и

права определяются

тем, что они

являются важнейшими регуляторами

общественных отношений,

средствами обеспечения социального

порядка, элементами технологий

реализации государственной власти.

Так, политика генетически

сориентирована на обеспечение групповых

приоритетов в организации и

реализации государственной власти,

т. оермальная’

поддержка население или его отдельные

слои, имя, являясь

показателем соотношения политических

сил за ляет

власть зачастую считаться с ней больше,

чем с нормами конов.

Все это свидетельствует о том, что

политика в больше» мере

ориентирована на реализацию влияния

реальных социал ных

центров и факторов, а не формальных норм

и правил те сил,

которые способны практически воздействовать

на перерас* пределение ресурсов общества

и принятие решений.

оермальная’

поддержка население или его отдельные

слои, имя, являясь

показателем соотношения политических

сил за ляет

власть зачастую считаться с ней больше,

чем с нормами конов.

Все это свидетельствует о том, что

политика в больше» мере

ориентирована на реализацию влияния

реальных социал ных

центров и факторов, а не формальных норм

и правил те сил,

которые способны практически воздействовать

на перерас* пределение ресурсов общества

и принятие решений.

|В свою очередь,

система правового регулирования

изначально

ориентирована на все социальное

пространство в целом без выделения

каких-либо групповых приоритетов. Право

«снимает» групповую

заостренность политической конкуренции,

предъявляя

однозначные требования ко всем гражданам

общества, независимо

от их партийной принадлежности, симпатий

и антипатий За счет этого право фиксирует

тот нижний предел взаимных требований

групп к установлению общественного

порядка, который необходим

для их совместного проживания и

осуществления государственной

власти. сторонЫ, вают противоречивое

влияние друг на друга, право

сужает поле политики, накладывая

ограничения на деятель ность политических

акторов: запрещает партии, ориентированные

на антиконституционные способы захвата

власти, ограничивает деятельность

экстремистских организаций, определяет

процедуры использования властных

полномочий государственными структурами

и тд. С другой стороны, политические

инициативы стимулируют изменение

отдельных законодательных актов, вступая

в противоречие с уже сложившимся

порядком. При этом отдельные новые

законодательные нормы используются в

качестве определенного

ресурса борьбы с политическими

соперниками.

сторонЫ, вают противоречивое

влияние друг на друга, право

сужает поле политики, накладывая

ограничения на деятель ность политических

акторов: запрещает партии, ориентированные

на антиконституционные способы захвата

власти, ограничивает деятельность

экстремистских организаций, определяет

процедуры использования властных

полномочий государственными структурами

и тд. С другой стороны, политические

инициативы стимулируют изменение

отдельных законодательных актов, вступая

в противоречие с уже сложившимся

порядком. При этом отдельные новые

законодательные нормы используются в

качестве определенного

ресурса борьбы с политическими

соперниками.

В системе общественных отношений соединение регулятивных возможностей политики и права придает необходимую стабильность государственной власти, защищает общество от крайностей политической конкуренции.

Глубокие и всесторонние отношения

складываются между политикой и моралью. Их органическая взаимосвязь вызвана

тем, что осознание

человеком своих политических интересов

неизбежно

связано с его нравственным выбором. Прежде всего, как мораль,

так и политика «специализируются» на

регуляции поведения

людей. Мораль, как фактор регулирования

социальных отношений,

удерживает человека от опасных для него

искушений, способствует

разрешению противоречий между индивидом

и обществом.

На заре цивилизации небольшие человеческие

общности (род, племя) могли обойтись

без политики. В то время отношения

между людьми и общественный порядок

достигались с помощью

обычаев, традиций, различного рода табу,

которые были

основой морали. Сравнительная

немногочисленность общностей

людей и социальное равенство обусловливали

весьма простые формы их

взаимодействия.

Прежде всего, как мораль,

так и политика «специализируются» на

регуляции поведения

людей. Мораль, как фактор регулирования

социальных отношений,

удерживает человека от опасных для него

искушений, способствует

разрешению противоречий между индивидом

и обществом.

На заре цивилизации небольшие человеческие

общности (род, племя) могли обойтись

без политики. В то время отношения

между людьми и общественный порядок

достигались с помощью

обычаев, традиций, различного рода табу,

которые были

основой морали. Сравнительная

немногочисленность общностей

людей и социальное равенство обусловливали

весьма простые формы их

взаимодействия.

Со временем, с

возникновением сложных социальных

общностей, традиционные

ритуально-нравственные формы регулирования

поведения людей оказались недостаточными.

Развитие производства

и углубление разделения труда, обострение

социальных конфликтов, усложнение

общества, появление новых общих дел,

ослабление

традиционных родовых форм социального

контроляпривели к возникновению политики

— особого явления и вида дея.

Совпадая по своему

функциональному предназначению

(регулирование общественных

отношений), политика и мораль имеют

и принципиальные отличия друг от друга.

Как уже отмечалось, политика во многом

связана с разрешением социальных

конфликтов, затрагивающих все общество

и требующих применения

власти. Регулирующая же роль морали

проявляется в обыденных, повседневных

отношениях людей, в которых межличностные

социальные конфликты представляют

собой лишь частный

случай.

Многие императивы морали носят характер

безусловных и довольно

абстрактных идеалов, с которыми следует

сообразовывать

свои действия, но которых в реальной

жизни едва ли кому-нибудь

удается достичь. Так, например, вряд ли

можно найти

человека, который за всю свою жизнь ни

разу не слукавил, говорил

лишь одну правду или же в соответствии

с нравственными

христианскими заповедями возлюбил

своего ближнего, как

самого себя. Отступления от морали —

общераспространенное явление.

«Кто из вас без греха, первый брось в

нее — обратился

Христос к толпе, пытавшейся строго

сулить блудницу.

Политика ориентирована

на достижение определенных целей,

результатов. Поэтому для нее в первую

очередь важна целесообразность

и рациональность деятельности людей.

Мораль же оценивает

субъективное, внутреннее переживание

поступков Для

нее важны не столько результаты, сколько

сам факт поступка, его мотивы, средства

и цели, независимо от того, достигнуты

они или нет.

Мораль в большей мере индивидуальна,

ее субъект и ответчик

— отдельный человек, делающий свой

нравственный выбор.

Политика носит групповой, коллективный

характер. В ней индивид

выступает как часть или представитель

класса, нации, партии

и т.п. Его личная ответственность как

бы растворяется в коллективных

решениях и действиях.

Важнейшей отличительной

особенностью политики является опора

на силу, использование принудительных

санкций за невыполнение

требований. Политика, писал М. Вебер,

«… оперирует при

помощи весьма специфического средства

— власти, за которой

стоит насилие»

Различия политики и морали свидетельствуют о некоторой автономности этих сфер жизнедеятельности при принципиальном совпадении их функционального предназначения как регуляторов общественных отношений.

Особое значение

имеет взаимосвязь политики с таким

общественным

феноменом, как война. С того момента

как появилось государство, война

сопровождает всю историю развития

мирового сообщества. Современная

эпоха также не составляет исключения,

ее облик определяется в значительной

мере вооруженными столкновениями, в

том числе двумя мировыми войнами,

прошедшими

в XX

в. За последние пять с половиной тысяч

лет в мире

состоялось примерно 14,5 тысячи больших

и малых войн, в ходе которых погибло,

умерло от голода и эпидемий свыше 3,6

миллиарда человек .

Современная

эпоха также не составляет исключения,

ее облик определяется в значительной

мере вооруженными столкновениями, в

том числе двумя мировыми войнами,

прошедшими

в XX

в. За последние пять с половиной тысяч

лет в мире

состоялось примерно 14,5 тысячи больших

и малых войн, в ходе которых погибло,

умерло от голода и эпидемий свыше 3,6

миллиарда человек .

Первые научные догадки о глубокой взаимосвязи политики и войны относятся еще к древности. Так, Платон и Аристотель рассматривали войну как «часть искусства политического». Много позднее классическую формулу этой диалектической связи политики и войны вывел немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц. Он определил войну как продолжение государственной политики иными, прежде всего насильственными, средствами. Другими словами, война не есть самостоятельное и не зависящее от общественного развития явление, она представляет собой политический акт, средство достижения серьезной политической цели. К. Клаузевиц подчеркивал, что политике принадлежит определяющая роль в установлении политических целей войны, в различной степени влияющих на ее содержание и способы ведения, что «политика проходит красной нитью через всю войну и оказывает на нее постоянное влияние»,

В сущности войны

содержится определяющий «родовой»

элемент —

политика, а также специфический «видовой»

элемент -вооруженное насилие.

Взаимодействие политики и войны обеспечивается совокупностью закономерных и устойчивых взаимосвязей между ними.

Во-первых, это

причинно-следственная связь. Война

начинается тогда, когда политика в

той или иной форме требует широкого

применения военного

насилия, а противодействующие ей

политические

силы не могут предотвратить его

применение. Во-вторых это

связь политики и войны по содержанию.

Политика определяет социальную

направленность и исторический смысл

войны — прогрессивный или

реакционный. Именно от этого зависят

место и роль войны

в общественном развитии, ее отношение

к перспективам

общественного прогресса или регресса.

В-третьих, это «управленческая»

связь между политикой и войной. Центральным

звеном этой связи является определяющая

роль политического руководства

по отношению к военной стратегии. Политика, политические цели

оказывают решающее влияние на характер

ведения войны, ее содержание, выступают

фактором мобилизации всех сил и средств

общества для

достижения победы. И в-четвертых, это

«обратная» связь войны и политики.

Она заключается в том, что с началом

войны судьба политики

становится в зависимость от хода и

исхода военных

действий, побед или поражений. Действия

политического руководства

во многом обусловлены успехами или

неудачами вооруженных сил.

Политика, политические цели

оказывают решающее влияние на характер

ведения войны, ее содержание, выступают

фактором мобилизации всех сил и средств

общества для

достижения победы. И в-четвертых, это

«обратная» связь войны и политики.

Она заключается в том, что с началом

войны судьба политики

становится в зависимость от хода и

исхода военных

действий, побед или поражений. Действия

политического руководства

во многом обусловлены успехами или

неудачами вооруженных сил.

Взаимосвязь политики и войны сложна и противоречива. С одной стороны, политика определяет цели, социальный характер и исторический смысл войны, т.е. выступает детерминантом причин, способов подготовки войны, ее развязывания и ведения. С другой стороны, содержание и характер самой политики нередко находятся в зависимости от хода и исхода военных действий, от изменения условий внутри воюющих стран, расстановки и соотношения в них сил мира и войны.

45 Примеры и определение (социология)

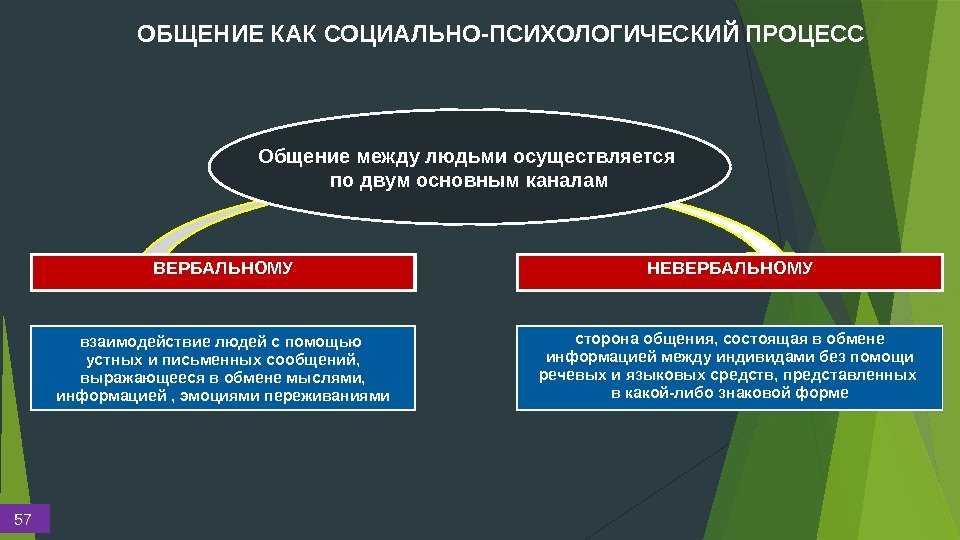

Социальный феномен относится к любой модели поведения, мысли или действия, которые происходят в обществе или группе людей. Социологи пытаются изучать социальные явления, используя социологические методы, которые могут помочь им понять их причины и следствия.

Социологи пытаются изучать социальные явления, используя социологические методы, которые могут помочь им понять их причины и следствия.

Понятие часто используется для обозначения нежелательных ситуаций, через которые может пройти группа или население.

Примеры социальных явлений:

- Безработица,

- Различия в уровне образования,

- Бедность и

- Иммиграция.

Определение социального явления

В социологии социальные явления — это поведение, мысли и действия, которые подлежат математическому измерению (Park, 1926). Эта концепция часто используется для обозначения нежелательных ситуаций, через которые может пройти группа или население.

Дюркгейм определил их так:

«Социальные явления — это вещи, и с ними следует обращаться соответственно. […] Рассматривать явления как вещи — значит рассматривать их как данные , и это составляет отправную точку для науки» (Durkheim, É.

, 2016)

В 1800-х годах у многих социологов возникали идеи об исследовании содержания общества, но в то время не было разработанных методов для этого. Дюркгейм был первым, кто разработал социологическую рациональную эмпирическую науку и методологию. В своей работе он назвал эти измеримые социальные явления явления.

(Примечание: явление — явление во множественном числе. Мы можем относиться к одному явлению, но ко многим явлениям.)

Примеры социальных явлений группы, чтобы получить контроль над ресурсами. В этом определении ресурсы могут иметь как материальное, так и социальное значение. Люди могут конкурировать за материальные ресурсы, такие как земля, еда и деньги, а также за нематериальные ресурсы, такие как социальный капитал, партнеры и друзья.

- Конфликт — Конфликт — это борьба за действие или власть в обществе. Конфликт возникает, когда группы вступают в активное противостояние во время социального взаимодействия.

Типы конфликтов включают войну, революцию, бедность и дискриминацию.

Типы конфликтов включают войну, революцию, бедность и дискриминацию.

- Брак – Брак – явление, представляющее собой постоянный общественно-правовой договор и отношения, как правило, между двумя людьми, основанные на взаимных правах и обязанностях супругов.

- Развод – Развод – это социальное явление, связанное с юридическим расторжением брака и разделением супружеской пары. Это явление меняет ценности общества, рост населения, экономику и защиту детей.

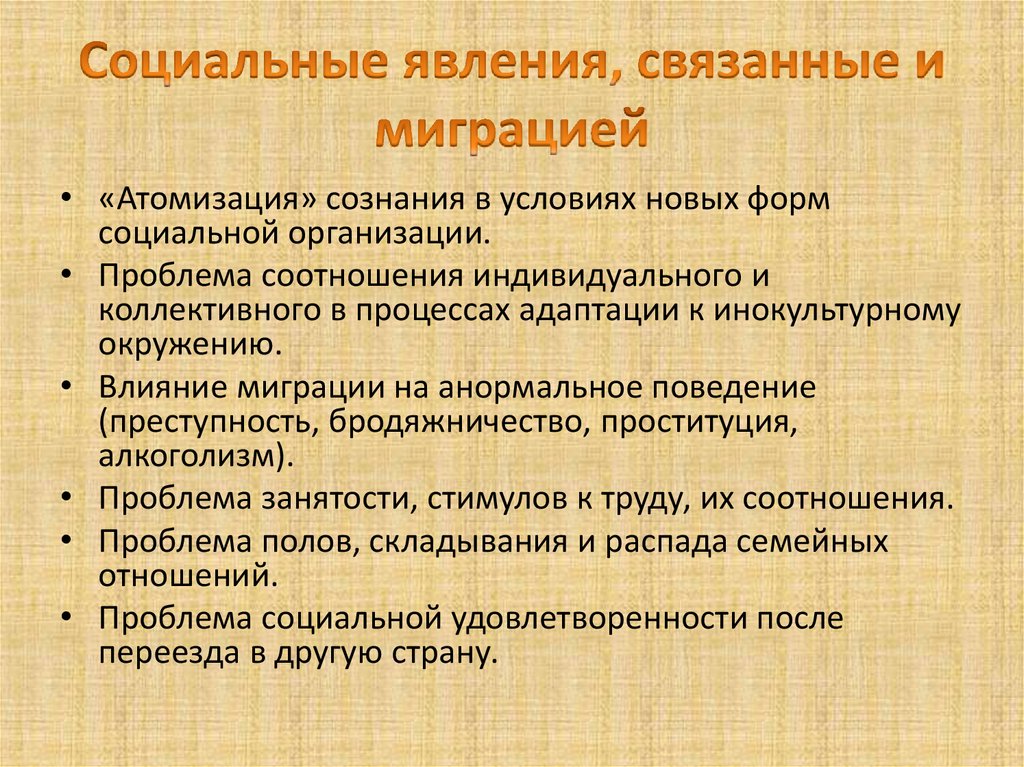

- Иммиграция – Перемещение граждан из одной страны в другую. Важными последствиями для общества являются ассимиляция, инкультурация, маргинализация, мультикультурализм и социальное единство.

- Расизм – Расовая дискриминация касается неравного отношения к расам, тогда как расовое неравенство касается неравных результатов, например, в доходах, образовании и здоровье. Расизм берет свое начало в идеологии расового господства.

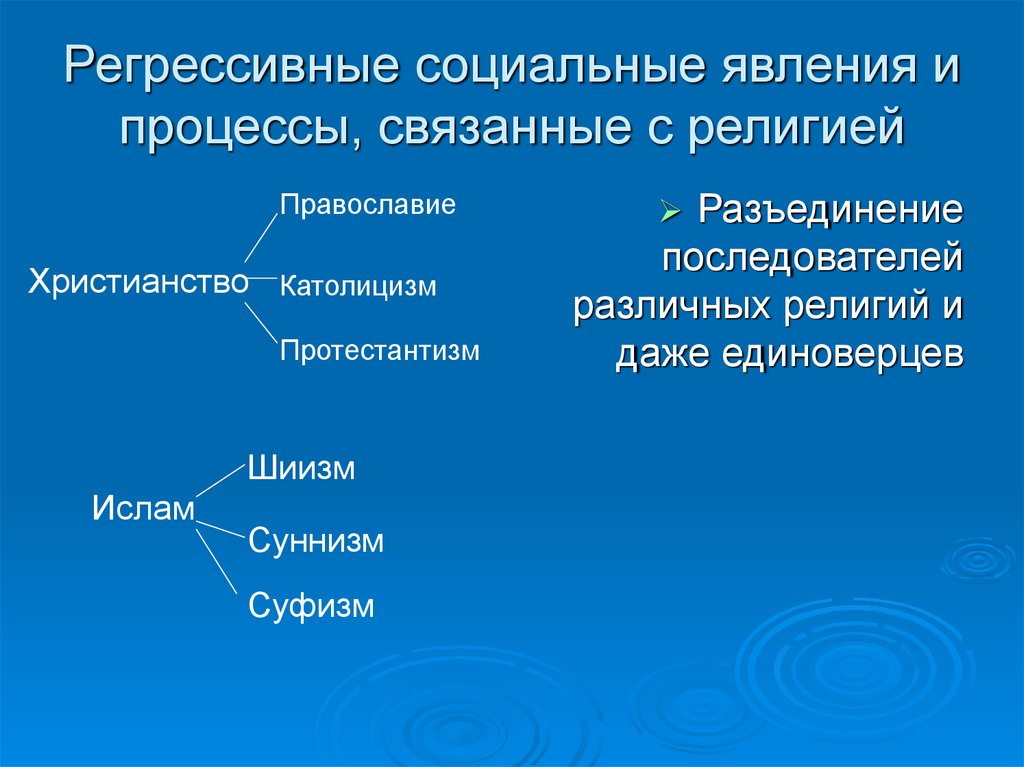

- Религия – Религия – это единая система верований и практик, касающихся священных вопросов, включающая традиции, обычаи и ценности.

- Правовая система – Совокупность моделей человеческого поведения преобразуется в форму закона. Это мера поведения или отношений, которым должен подчиняться каждый член общества.

- Общественные движения – Общественное движение – это свободно организованная группа, проводящая кампании и поддерживающая социальную цель. Как правило, это подразумевает реализацию или предотвращение изменения структуры или ценностей общества.

- Безработица – Безработица – это процесс, при котором часть населения не имеет работы, несмотря на то, что подает заявление и ищет ее.

- Разрушение окружающей среды – Социальное явление, при котором деятельность человека приводит к деградации и загрязнению различных природных ресурсов, таких как земля, вода, воздух, полезные ископаемые и леса.

Дополнительные примеры:

Тематические исследования

1. Конфликт

Конфликт – это борьба за действие или власть в обществе. Конфликт возникает, когда группы вступают в активное противостояние во время социального взаимодействия. Эти конфликты включают войну, революцию, бедность, дискриминацию и насилие в семье.

Социальный конфликт характерен для всех социальных групп во всем мире, что делает его основной характеристикой человеческого существования. Это происходит как внутри социальных групп, так и между ними.

Теоретики конфликта особенно озабочены изучением конфликта. Они видят конфликт как результат ограниченных ресурсов в обществе, заставляющий людей бороться за контроль над этими ресурсами (Соломатина, 2011).

Однако в психологии конфликт часто рассматривается как результат ряда других факторов, включая, помимо прочего, личные качества и атрибуты факторов окружающей среды.

В связи с распространенностью конфликтов в человеческом обществе необходимо изучение факторов, причин и методов управления конфликтами с целью предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций.

2. Расизм

Под расовой дискриминацией понимается дискриминация людей на основании их расового статуса (тогда как расовое неравенство касается неравных результатов, например, в доходах, образовании и здоровье). Расизм происходит от идеологий расового господства, таких как превосходство белых.

Социологи, изучающие расизм, изучают отношение и политику людей на индивидуальном и групповом уровне. Расизм на групповом уровне часто проявляется как системная дискриминация (системный расизм), которая зачастую более пагубна и ее труднее измерить (Clair, & Jeffrey, 2015).

Поскольку расизм — это система убеждений и набор моделей поведения, которые имеют место в обществе и поддаются измерению с помощью социологического анализа, мы можем относиться к расизму как к центральному социологическому феномену, представляющему интерес для социологического анализа.

Мы также можем видеть, что это явление имело место на протяжении всей истории и нанесло значительный ущерб целым группам людей.

3. Иммиграция

Перемещение граждан из одной страны в другую является социальным явлением, которое ускоряется с ростом глобализации мира.

Социологи изучают последствия и политику иммиграции, включая такие факторы, как: культурная ассимиляция, инкультурация, маргинализация иммигрантов, рост мультикультурализма в обществах и влияние на социальное единство.

При достаточном распространении это явление может вызвать необратимые изменения в социальных структурах в принимающих странах, что может привести к конфликтам и изменению беспокойства среди принимающего населения.

Иммиграция как социальное явление анализируется как объект социологии, а не как социальная проблема как таковая . Однако многие последствия рассматриваются как социальные проблемы.

4. Брак

Брак — это социальное явление, наблюдаемое почти во всех культурах. В большинстве обществ считается, что это постоянный социальный и юридический договор и отношения, как правило, между двумя людьми, основанные на взаимных правах и обязанностях между супругами.

Одной из наиболее интересных особенностей этого социального явления, анализируемого в социологии, является изменение определения термина.

Брак между двумя взрослыми людьми одного пола по обоюдному согласию все чаще признается законным в большинстве западных обществ.

Еще одна характеристика, которая регулярно анализируется, — это типы семей, которые встречаются в современных обществах, включая не только традиционные нуклеарные семьи, но и гибридные семьи, семьи с одним родителем и семьи с несколькими поколениями.

Какие бы формы семья ни принимала в разных обществах, сама группа определяет процедуры вступления, признания и расторжения брака.

5. Религия

Религия — это еще одно социальное явление, которое встречается практически в каждой культуре.

Сложность классификации и даже определения религии связана с огромным религиозным разнообразием на протяжении всей истории.

Само это разнообразие делает религию достойной социологического анализа.

Антропологи, в частности, интересуются историей религии в разных культурах и тем, как она возникает, практикуется и формирует социальную жизнь (Adams, 2018).

Социологи отмечают, что религиозные обычаи фундаментально влияют на то, как общества организуют свои социальные нормы, которые затем влияют на правовую систему общества, систему здравоохранения, образование и другие важные социальные институты.

Заключение

Социальные явления — это продукты человеческого взаимодействия, которые поддаются измерению. Они так же разнообразны, как существование конфликта, ритуалы вокруг брака и религии.

Мы изучаем эти явления, чтобы лучше понять причины и следствия в обществе, которые затем могут влиять на социальную политику и даже изменять личные системы убеждений людей. Примеры социальных явлений, рассматриваемых в этой статье, включают: глобализацию, иммиграцию, конфликты и религию.

Справочный список

Park, RE (1926). Понятие позиции в социологии . В документах и трудах Американского социологического общества (том 20, № 1926, стр. 1-14).

В документах и трудах Американского социологического общества (том 20, № 1926, стр. 1-14).

Дюркгейм, Э. (2016). Правила социологического метода . В Пересмотренной социальной теории (стр. 10–15). Рутледж. (Оригинальная работа опубликована в 1895 г.)

Хартанто, Д. (2020 г.). Социологический обзор социальных явлений, социальных правил и социальных технологий . Журнал Будапештского международного института исследований и критики (BIRCI-Journal), том 3 (2), 1175–1184.

Соломатина Е. Н. (2011). Становление и развитие социологии конфликта в России . Вестник МГУ, 18(2), 207-221.

Клэр, М., Джеффри С.Д. (2015 ). Социология расизма . Международная энциклопедия социальных и поведенческих наук 19:857-863.

Shryock, H.S., Siegel, J.S., & Larmon, E.A. (1973). Методы и материалы демографии (т. 2). Бюро переписи населения США.

Фостер Хартли, С. (1975). Брак как социальное явление. Незаконность . Беркли: University of California Press, 1975, стр. 119–135. https://doi.org/10.1525/9780520332850-009

Беркли: University of California Press, 1975, стр. 119–135. https://doi.org/10.1525/9780520332850-009

Адамс, Си Джей (2018). Классификация религий . Британская энциклопедия . Получено с: https://www.britannica.com/topic/classification-of-religions

Крис Дрю (доктор философии)

Веб-сайт | + сообщения

Доктор Крис Дрю является основателем Helpful Professor. Он имеет докторскую степень в области образования и опубликовал более 20 статей в научных журналах. Он бывший редактор журнала «Развитие обучения в высшем образовании».

20 Примеры социальных явлений

Социальные явления Это все виды поведения, происходящие в обществе, которые могут выполняться некоторыми членами или всеми ими в целом. Например: иммиграция, искусство, девальвация, мода.

Вопрос о прохождении внутри общества подразумевает, что речь идет исключительно об отношениях между людьми , а не об отношениях между людьми и окружающей их средой: именно такое различие существует между социальными явлениями и природными явлениями.

Характеристики социальных явлений

Обычно социальные явления носят более субъективный и относительный характер , чем природные. Понятие часто используется для обозначения нежелательных ситуаций, через которые может пройти часть населения страны или мира.

В этом смысле социальное явление может быть страданием части общества по отношению к среднему: социальное явление, таким образом, требует аномалии от мирового стандарта , который, как известно, не является статичным. Таким образом, то, что в XXI веке в стране продолжительность жизни составляет 30 лет, является социальным явлением, а если бы это произошло четыреста лет назад, то это не означало бы такого явления.

Родственные дисциплины

Некоторые дисциплины ищут анализ социальных фактов . Возможно, наиболее важными являются история, которая стремится проанализировать и понять явления, происходившие в прошлом; география, пытающаяся анализировать пространственные изменения, вызванные деятельностью человека; политология, анализирующая властные структуры, формирующиеся в обществе; экономика, анализирующая отношения обмена; языкознание, анализирующее формы общения, и непосредственно связанная с ним социология, систематизирующая изучение функционирования общества.

В некоторых случаях даже самые суровые науки призваны понять социальные явления: физика и информатика помогают понять большую часть процессов, происходящих в последнее время, заданных техникой.

Примеры социальных явлений

Вот список социальных явлений, существующих сегодня, с кратким объяснением каждого из них.

- Тоталитаризм . Политический процесс, посредством которого человек или партия утверждают себя главой нации, и поэтому берут на себя все механизмы разделения властей.

- Демократия . Политическая модель, согласно которой жители страны избирают своих представителей, ответственных за санкционирование и обеспечение соблюдения законов.

- Капитализм . Действующая в мире модель производства, основанная на частной собственности и свободном обмене товарами и услугами.

- Исход . Процессы, посредством которых значительная часть населения покидает физическое пространство, обычно по экономическим или политическим причинам.

- Иммиграционный отдел . Движение, в котором жители одной страны должны уехать жить в другую.

- Арт. . Набор дисциплин, считающихся эстетическими, в которых некоторые мужчины могут преуспеть, например живопись, рисование или музыка.

- Внутренние миграции . Процесс, посредством которого группа людей перемещается внутри страны, как правило, по экономическим причинам.

- мода . Руководящие принципы, установленные с помощью различных средств массовой информации, которые определяют определенные виды потребления, которые впоследствии станут общими.

- Бедность . Ситуация, в которой некоторые люди не удовлетворяют свои основные потребности.

- Девальвация . Изменение относительных цен местной валюты по отношению ко всем остальным в рамках международной торговли.

- Деградация человеческих ценностей . Феномен, посредством которого индивидуализм, эгоизм и неуважение утверждаются над солидарностью и ценностями сообщества.

- Любовь . Универсальное чувство, основанное на близости двух существ.

- Забастовка . Явление, типичное для капитализма, когда рабочие компании покидают свое рабочее место в знак протеста против определенного вопроса.

- Просрочка платежа . Нарушение законов, установленных государством для сосуществования.

- Религия . Социальное явление, при котором группа людей обожает невидимую фигуру, что заставляет их соблюдать набор предписаний, основанных на определенных книгах.

- Социальные сети . Феномен последних лет, благодаря которому через Интернет людям легче общаться и обмениваться контентом даже за тысячи километров.

- Революция . Внезапное изменение политической системы в стране в результате воздействия социальной организации и насильственной или мирной мобилизации.

- Война . Вооруженный конфликт между двумя странами, который проявляется физической борьбой на территории с определенными оговоренными правилами.

, 2016)

, 2016) Типы конфликтов включают войну, революцию, бедность и дискриминацию.

Типы конфликтов включают войну, революцию, бедность и дискриминацию.