Что такое Нравственность и кто такой нравственный Человек

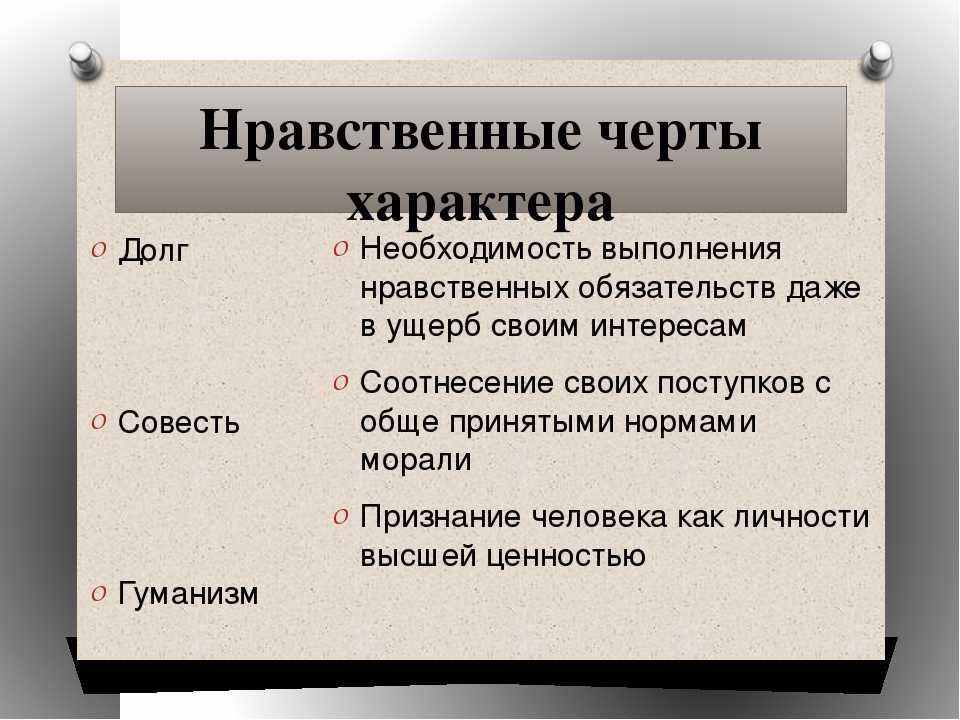

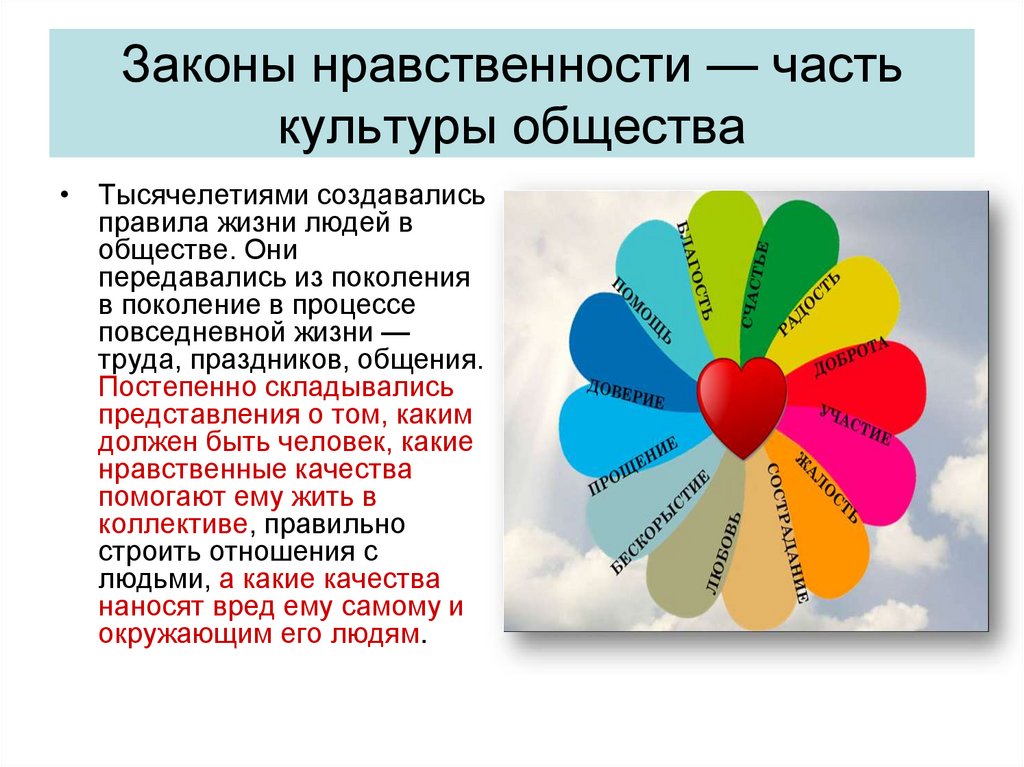

Нравственность и соответствующие нравственные нормы — это основа цивилизации и человечности любого общества. Когда рушится нравственность и нравственные основы — разрушается общество и деградирует человек, что мы можем наблюдать и по нашей современной цивилизации, всё больше утопающей в пороках. Нравственность — это следование определённым Духовным (нравственным) Принципам: принципам Чести, Совести, Долга, Справедливости, Любви и Доброты. Нравственность — это суть истинного Достоинства Человека.

Нравственный человек — это тот, кто данные духовные принципы реализует в своей жизни и они воплощены в нём самом в веде соответствующих убеждений и личных качеств, таких как ответственность, честь, честность, достоинство, уважение к другим, доброжелательность, преданность и др.

Если перефразировать, то нравственность можно определить так. Нравственность — это соответствие представлений, убеждений, ценностей, поступков и всех проявлений человека нравственным нормам, общечеловеческим ценностям (добро, ненасилие, честность, уважение, др. ), а в идеале всем Духовным Законам.

), а в идеале всем Духовным Законам.

Именно Нравственность является показателем степени духовности Человека и Общества.

Нравственность и рождаемая ею мораль (правила поведения, др.) ранее формировалась Религией, заповедями (Духовными Законами в религиозной трактовке), сейчас во многом разрушена. Конечно её необходимо возрождать и формировать целенаправленно.

Что является основой Нравственности? Что рождает Нравственность и что её разрушает

Основа нравственности — это различение Добра и Зла, и выбор пути Добра. О том, существует ли Добро и Зло — читайте здесь. Именно понимание, что такое Хорошо, что считать Достойным, а что такое Плохо, что является недостойным, позорным, недопустимым для Человека и определяет нравственные нормы.

Именно из-за отсутствия в современно обществе адекватных представлений о Добре и Зле, нравственность пребывает в упадке, люди поражены пороками и невежеством, а общество в целом быстро разлагается.

Также существует заблуждение, что Нравственность — это набор ограничений, которые посягают на свободу человека, сдерживают и блокируют проявление его индивидуальности. Это огромная глупость! Нравственность даёт вектор, путь и условия движения вверх, при которых Душа человека может расти, развиваться с наибольшей скоростью, быть защищённой от пороков, возможного нравственного разложения и деградации, быть неуязвимой для зла.

Это огромная глупость! Нравственность даёт вектор, путь и условия движения вверх, при которых Душа человека может расти, развиваться с наибольшей скоростью, быть защищённой от пороков, возможного нравственного разложения и деградации, быть неуязвимой для зла.

Именно в наивысшие периоды расцвета духовности, когда в обществе в максимальной степени был реализован нравственный стандарт, в воспитании кадров, граждан, в культуре, образовании, в традициях общества, великие империи и государства достигали своего наивысшего уровня развития, цивилизации, культуры, до которых даже многим современных государствам ещё идти и идти.

Потому знания о добре и зле, о том, что делает человека Достойным, Сильным, Успешным, а что его делает ничтожным, падшим, глупым и беспомощным, являются самыми востребованными в обществе!

В идеале, воспитанием Нравственного и Достойного Человека должно заниматься государство. И делать это нужно начинать с детских лет. С детства нужно формировать достойную личность, нравственного человека, гражданина и патриота, как это делалось во все времена в великих Империях и Духовно-рыцарских орденах.

Чего я искренне желаю вам и вашим детям!

planeta.moy.su

Что такое «нравственность» в современном понимании?

Приветствую Вас, друзья!

Нравственность – это одна из главных характеристик личности. Она необходима человеку, чтобы сформировать сильный характер, развить в себе ответственность, порядочность, честность и самоконтроль. Разумеется, эти качества можно целенаправленно развивать, независимо от уровня нравственности. Но для достижения наилучших результатов крепкая основа необходима. Сегодня мы подробно разберём, что такое нравственность, какое значение она имеет в жизни и можно ли её развить.

Что такое нравственность?

Нравственность — это совокупность внутренних ценностей и принципов, которыми мы руководствуемся, совершая поступки и осмысливая их в дальнейшем. Она определяет, как человек воспринимает гуманистические ценности и насколько стремится их придерживаться. В отличие от морали, являющейся формой общественного знания, нравственность носит сугубо индивидуальный характер. Однако нельзя отрицать, что формируется она под влиянием внешних обстоятельств.

Однако нельзя отрицать, что формируется она под влиянием внешних обстоятельств.

При этом, нравственность нельзя рассматривать в отрыве от морали. В то же время важно различать эти понятия, поскольку они очень близки, и разница между ними всегда была предметом спора для философов. В разговорной речи эти слова часто употребляются как синонимы, но с точки зрения философии нравственность отличается от морали тем, что направлена на оценку своих внутренних качеств, внутренней реакции на мысли и поступки.

Мораль определяется общественными нормами, она относительна, зависит от окружения и ситуации. Нравственность же является индивидуальной чертой личности, для конкретного человека она абсолютна и не зависит от обстоятельств. Её можно рассматривать как внутреннюю сторону морали, которую мы формируем только для себя и по которой оцениваем собственные поступки.

Лучше понять, что такое нравственность, помогает происхождение слова. Оно образовано от русского слова «нрав». Этимология термина подчёркивает, что это нечто, идущее изнутри – от характера человека. Однако в разговорной речи нравственность часто отождествляется с моралью, которая подразумевает следование общепринятым нормам поведения.

Этимология термина подчёркивает, что это нечто, идущее изнутри – от характера человека. Однако в разговорной речи нравственность часто отождествляется с моралью, которая подразумевает следование общепринятым нормам поведения.

Главные составляющие нравственности

В понятие нравственности обычно включают основные положительные качества личности: доброту, честность, порядочность, ответственность, сострадание, щедрость, трудолюбие, надежность и прочее. Для каждого человека набор составляющих может отличаться. К примеру, христианин выше всего ставит 10 заповедей, продиктованных его верой. Представители других религий придерживаются собственных нравственных принципов.

Для многих людей наиболее желательные составляющие нравственности определяются их основным родом деятельности. К примеру, пожарный должен быть смелым и самоотверженным, правоохранитель – честным и принципиальным, а судья – порядочным и справедливым.

Кроме того, нравственность очень субъективна. Многие вещи, которые приемлемы для одних людей, другим кажутся абсолютно аморальными и безнравственными. Например, сторонники гедонизма считают, что каждый человек должен получать максимум удовольствия от жизни. Это противоречит принципам верующих людей, и они наверняка упрекнут гедониста в безнравственности.

Например, сторонники гедонизма считают, что каждый человек должен получать максимум удовольствия от жизни. Это противоречит принципам верующих людей, и они наверняка упрекнут гедониста в безнравственности.

Люди с консервативными взглядами крайне негативно относятся к гражданскому браку и иным проявлениям свободы в личных отношениях. При этом они смешивают понятия нравственности и морали, называя раскрепощенное поведение современной молодёжи аморальным только потому, что оно является неприемлемым с их личной точки зрения.

Как проявляется нравственность?

Про человека, который в своих поступках руководствуется нравственностью, обычно говорят, что он поступает по совести. То есть, одно из ключевых проявлений нравственности заключается в том, чтобы ответственно и справедливо относиться к окружающим, никак их не ущемляя ради собственной корысти.

Многие стараются поступать по совести из религиозных соображений, рассчитывая, что таким образом они спасают свою душу. Такой подход сложно назвать бескорыстным, а ведь бескорыстие – одно из главных проявлений нравственности. Тем не менее, именно религия для многих людей является основным стимулом к формированию правильных взглядов и идеалов.

Тем не менее, именно религия для многих людей является основным стимулом к формированию правильных взглядов и идеалов.

С точки зрения эволюции нравственность – это один из важнейших механизмов, обеспечивших выживание и развитие человеческого рода. Это свойство отдельной личности, играющее огромную роль для всего общества. Именно нравственность мотивирует людей поддерживать друг друга, и если бы её не было, человечество искоренило бы само себя. Любые умышленные преступления совершаются безнравственными людьми. При этом для окружающих они вполне могут выглядеть высокоморальными личностями.

С учетом вышесказанного, благополучие каждого отдельно взятого общества и человечества в целом зависит от уровня нравственности людей. Мораль данную задачу решить не может, поскольку она подразумевает внешнюю оценку. Человек, руководствующийся моралью, всегда поступает так, чтобы окружающие оценили его поступок. Тот же, кто руководствуется нравственностью, не нуждается в чужих оценках, а сам оценивает собственные действия.

История зарождения нравственности

Считается, что первые проявления нравственности появлялись ещё у первобытных людей. Чтобы жить в социуме, они должны были противостоять собственным животным инстинктам. Тогда же формировалась и мораль, поскольку первым людям необходимо было вести себя так, чтобы добиваться одобрения и получать определенный статус в своем племени. Но если нормы морали вырабатывались совместно, и за их соблюдением следили, то нравственность была личным ориентиром каждого отдельно взятого человека.

В современном мире нравственные нормы также остаются личным делом каждого человека. Государство следит за соблюдением закона и наказывает преступников, общество порицает людей, отступающихся от норм морали. Но за нравственностью следить нужно самостоятельно. Единственным внешним институтом, поддерживающим нравственное поведение, является церковь. Но как мы выяснили выше, стремление быть «чистым» с точки зрения своей веры не всегда является достаточно бескорыстным.

Тем не менее, многие люди искренне стремятся придерживаться правил, продиктованных их религией. Так в христианстве присутствует 10 заповедей, предписывающих человеку нравственное поведение. Как и во многих других религиях, в христианстве действует так называемое «Золотое правило нравственности». Наиболее распространённая формулировка звучит так: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы другие поступали с тобой». Этот принцип встречается и в философских трудах и во многих литературных произведениях.

Значение нравственности

Переоценить значение нравственности невозможно, поскольку это основополагающая черта личности, являющаяся фундаментом для формирования крепкого и сильного характера. Её наличие – это признак человека со здоровой психикой и высоким уровнем когнитивных способностей, который способен занять достойное место в обществе и жить в гармонии с окружающими. Нравственный человек, как правило, сам счастливее в личной жизни и делает счастливыми близких людей.

Нравственность помогает человеку находить разумный баланс между жертвенностью и эгоизмом. Нравственно-ориентированные личности, в отличие от эго-ориентированных, обладают более высоким уровнем гражданского сознания. Это гарантирует им возможность занять достойное место в социуме, поскольку обеспечивает комфортное сосуществование с другими людьми.

Нравственно-ориентированные личности, в отличие от эго-ориентированных, обладают более высоким уровнем гражданского сознания. Это гарантирует им возможность занять достойное место в социуме, поскольку обеспечивает комфортное сосуществование с другими людьми.

Как развить нравственность?

Исследования показывают, что нравственность формируется в детстве. Её основа закладывается уже к 7 годам, а к 16 она развивается полностью. Это не значит, что взрослый человек не может повлиять на своё нравственное развитие. Он вполне может совершенствоваться, прививать себе новые принципы и строго их придерживаться. Однако для него они будут уже скорее моральными, чем нравственными.

Развивать нравственность нужно в раннем возрасте, поэтому детям необходимо обеспечивать для этого соответствующие условия. Очевидно, что каждый ответственный родитель пытается привить своему ребёнку определенные черты нравственного поведения: честность, ответственность, искренность, порядочность и прочие общепризнанные человеческие ценности.

Несмотря на старания, получается это далеко не у всех, поскольку сами родители часто неправильно понимают, что такое нравственность, и пытаются навязывать ребёнку свои взгляды, используя неправильные или даже неприемлемые методы. Рассмотрим несколько правильных подходов, которые помогут развить нравственность у ребенка.

1. Личный пример

В практике психологов часто встречается ситуация, когда у человека имеется какая-то необъяснимая привычка, про которую он точно не может сказать, откуда она взялась. Это может быть необычный способ готовить определенное блюдо или странная последовательность действий во вполне привычных делах. Впоследствии часто выясняется, что эта привычка передалась человеку от родителей, но сам он об этом даже не знал.

Очень многие аспекты своего поведения дети перенимают у взрослых. И если вы хотите привить ребёнку нравственность, постарайтесь в его присутствии всегда вести себя подобающим образом. Это эффективный педагогический приём, обеспечивающий более надежный результат, чем любые убеждения и наказания.

2. Дружеская беседа

Дети негативно воспринимают любые нравоучения. Они могут соглашаться, но только для того, чтобы поскорее прекратить неприятный разговор, ведь для ребёнка любое моральное давление невыносимо. При этом дети очень хорошо воспринимают и запоминают информацию, которую получают в ходе интересного дружеского разговора. Замените наставления и упрёки советами, и ребёнок станет слушать вас намного внимательнее.

3. Дискуссия с совместным поиском истины

Отличный способ обучения, обеспечивающий прочное запоминание информации – это самостоятельный поиск ответа или нахождение его в процессе дискуссии. Поэтому, если вы хотите привить ребёнку какую-то нравственную черту, постарайтесь сделать так, чтобы он сам понял её важность. Можно привести пример из жизни, подогреть его интерес наводящими вопросами.

4. Развивающие игры

Детская любовь к играм – это мощный механизм развития, предусмотренный природой. Так почему бы не использовать его по назначению? Именно в играх дети обычно учатся взаимодействию с другими людьми. И именно в играх им лучше всего прививать такие важные аспекты нравственности как честность, ответственность и справедливость. Глядя на реакцию других игроков, ребёнок учится думать об окружающих, преодолевая врожденное эгоцентрическое восприятие.

И именно в играх им лучше всего прививать такие важные аспекты нравственности как честность, ответственность и справедливость. Глядя на реакцию других игроков, ребёнок учится думать об окружающих, преодолевая врожденное эгоцентрическое восприятие.

5. Чтение

Не только детские сказки, но и вполне взрослые литературные произведения показывают плохие и хорошие поступки персонажей, предлагая читателю самому сделать нужные выводы. Поэтому чтение книг помогает детям понять, какие поступки являются нравственными, а какие – нет.

Развить нравственность у ребёнка не так сложно, главное – уделять внимание мелочам, которые мы рассмотрели. Также важно всегда давать ребёнку высказаться, чтобы он осознавал ценность своего мнения для окружающих и сам больше его ценил. В будущем он будет придавать большее значение собственным мыслям, что важно для развития нравственности.

Читайте также: как заставить себя читать?

Заключение

Нравственность – это одно из важнейших качеств человека, стремящегося к личностному совершенству. Она представляет собой набор безусловных ценностей, представляющих для этого человека абсолютные этические идеалы. И если он в состоянии придерживаться собственных идеалов и не нарушать своих же правил, его самооценка заметно повышается. А наличие самоуважения – один из важнейших факторов успеха в современном мире.

Она представляет собой набор безусловных ценностей, представляющих для этого человека абсолютные этические идеалы. И если он в состоянии придерживаться собственных идеалов и не нарушать своих же правил, его самооценка заметно повышается. А наличие самоуважения – один из важнейших факторов успеха в современном мире.

Истоки человеческой морали

Если эволюция заключается в выживании наиболее приспособленных, то как люди вообще стали нравственными существами? Если эволюция состоит в том, чтобы каждый человек максимизировал свою приспособленность, то как люди пришли к пониманию того, что они действительно должны помогать другим и быть справедливыми по отношению к ним?

На такие вопросы традиционно было два ответа. Во-первых, людям имеет смысл помогать своим родственникам, с которыми у них общие гены, — процесс, известный как инклюзивная приспособленность. Во-вторых, могут возникнуть ситуации взаимности, когда я почешу тебе спину, а ты почешешь мою, и в долгосрочной перспективе мы оба выиграем.

Но мораль заключается не только в том, чтобы быть добрым к родственникам, как пчелы и муравьи сотрудничают в актах инклюзивной приспособленности. И взаимность — рискованное предложение, потому что в любой момент один человек может получить выгоду и уйти домой, оставив другого в беде. Более того, ни одно из этих традиционных объяснений не достигает того, что, возможно, является сущностью человеческой морали — чувства долга, которое люди испытывают друг к другу.

В последнее время на первый план выходит новый взгляд на проблему морали. Ключевым моментом является признание того, что люди, живущие в социальной группе, в которой выживание и благополучие каждого зависит от всех остальных, руководствуются определенной логикой. В этой логике взаимозависимости, как мы можем ее назвать, если я завишу от вас, то в моих интересах помочь обеспечить ваше благополучие. В более общем плане, если мы все зависим друг от друга, то мы все должны заботиться друг о друге.

Как возникла эта ситуация? Ответ связан с особыми обстоятельствами, которые вынуждают людей вести еще более совместный образ жизни, особенно когда они добывают пищу и другие основные ресурсы.

Роль сотрудничества

Наши ближайшие живущие родственники — шимпанзе и бонобо — собирают фрукты и растительность небольшими группами, но когда находят ресурсы, каждый человек пытается добыть пищу самостоятельно. Если возникает какой-либо конфликт, он решается через доминирование: побеждает лучший боец. Ближе всего к совместной добыче пищи среди человекообразных обезьян несколько самцов шимпанзе могут окружить обезьяну и поймать ее. Но такой подход к охоте больше напоминает то, что делают львы и волки, чем совместную форму добывания пищи людьми. Каждая шимпанзе максимизирует свои шансы в ситуации, пытаясь заблокировать один из возможных путей побега обезьяны. Шимпанзе-похититель попытается съесть всю тушу в одиночку, но обычно не может. Затем все особи в округе сходятся к захваченной добыче и начинают ее хватать. Похититель должен позволить этому случиться, иначе он сразится с другими, что, вероятно, будет означать потерю еды в рукопашной; таким образом, имеет место небольшой обмен едой.

Долгое время люди поступали иначе. Около двух миллионов лет назад появился род Homo с большим мозгом и новыми навыками изготовления каменных орудий. Вскоре после этого глобальное похолодание и период высыхания привели к распространению наземных обезьян, которые конкурировали с Homo за многие ресурсы.

Фото: Portia Sloan Rollings Ранним людям нужны были новые возможности. Одна из альтернатив заключалась в уборке туш, убитых другими животными. Но затем, согласно отчету антрополога Мэри С. Стайнер из Университета Аризоны, некоторые ранние люди — лучшее предположение — Homo heidelbergensis около 400 000 лет назад — начали добывать большую часть своей пищи в результате активного сотрудничества, в ходе которого люди ставили перед собой общие цели для совместной работы в охоте и собирательстве. Действительно, сотрудничество стало обязательным (принудительным) в том смысле, что оно было необходимо для их выживания. Люди стали взаимозависимыми друг от друга в немедленных и срочных способах получения их повседневных средств к существованию.

Существенной частью процесса обязательного совместного поиска пищи был выбор партнера. Люди, которые были когнитивно или иным образом некомпетентны в сотрудничестве — неспособные ставить общие цели или эффективно общаться с другими, — не выбирались в качестве партнеров и поэтому оставались без еды. Точно так же люди, которые социально или морально отказывались сотрудничать в своих взаимодействиях с другими — например, те, кто пытался присвоить себе всю добычу, — также избегались как партнеры и, таким образом, были обречены. В результате появился сильный и активный социальный отбор для компетентных и мотивированных индивидуумов, которые хорошо сотрудничали с другими.

Ключевым моментом эволюции морали является то, что ранние человеческие особи, которые были социально отобраны для совместной добычи пищи посредством выбора партнеров, разработали новые способы взаимоотношений с другими. Самое главное, у них были сильные мотивы сотрудничества, как для совместной работы для достижения общих целей, так и для сочувствия и помощи существующим или потенциальным партнерам. Если человек зависел от партнеров в поисках пищи, то с точки зрения эволюции имело смысл помогать им всякий раз, когда это необходимо, чтобы убедиться, что они в хорошей форме для будущих вылазок. Кроме того, собственное выживание зависело от того, будут ли другие видеть в вас компетентного и целеустремленного партнера. Таким образом, люди стали беспокоиться о том, как их оценивают другие. В экспериментах, проведенных в нашей лаборатории, даже маленькие дети заботятся о том, как их оценивают другие, в то время как шимпанзе, похоже, нет.

Если человек зависел от партнеров в поисках пищи, то с точки зрения эволюции имело смысл помогать им всякий раз, когда это необходимо, чтобы убедиться, что они в хорошей форме для будущих вылазок. Кроме того, собственное выживание зависело от того, будут ли другие видеть в вас компетентного и целеустремленного партнера. Таким образом, люди стали беспокоиться о том, как их оценивают другие. В экспериментах, проведенных в нашей лаборатории, даже маленькие дети заботятся о том, как их оценивают другие, в то время как шимпанзе, похоже, нет.

В отсутствие исторических записей и, во многих случаях, даже свидетельств из ископаемых останков и археологических артефактов, наша лаборатория в Лейпциге, Германия, и другие лаборатории исследовали происхождение человеческого мышления и морали, сравнивая поведение наших близких родственников-приматов с теми, кто детей младшего возраста, которым еще предстоит интегрировать нормы своей культуры.

Из этих исследований мы сделали вывод, что ранние люди, занимавшиеся совместным поиском пищи, развили новый тип совместного мышления, который заставлял их относиться к другим как к равноценным партнерам, то есть не только с сочувствием, но и с чувством справедливости (на основе на понимание эквивалентности между собой и другими). Партнеры понимали, что в принципе они могут взять на себя любую роль в сотрудничестве и что им обоим необходимо работать вместе для общего успеха. Более того, поскольку два человека неоднократно сотрудничали друг с другом в качестве собирателей, у них возникло понимание — ментальная «общая почва», — которая определила идеальный способ, которым каждый партнер должен был выполнять свою роль для взаимного успеха. Эти ролевые стандарты сформировали ожидание того, что должен делать каждый партнер: например, при охоте на антилоп охотник должен делать X, а копьеносец должен делать Y. Эти идеализированные стандарты были беспристрастными в том смысле, что они определяли, что должен делать каждый из партнеров. исполнить роль «правильно» таким образом, чтобы обеспечить совместный успех. Роли, каждая из которых имела взаимно известные и беспристрастные стандарты исполнения, фактически были взаимозаменяемыми. Таким образом, каждый партнер по охоте в равной степени заслуживал добычи, в отличие от мошенников и безбилетников, которые не протянули руку помощи.

Партнеры понимали, что в принципе они могут взять на себя любую роль в сотрудничестве и что им обоим необходимо работать вместе для общего успеха. Более того, поскольку два человека неоднократно сотрудничали друг с другом в качестве собирателей, у них возникло понимание — ментальная «общая почва», — которая определила идеальный способ, которым каждый партнер должен был выполнять свою роль для взаимного успеха. Эти ролевые стандарты сформировали ожидание того, что должен делать каждый партнер: например, при охоте на антилоп охотник должен делать X, а копьеносец должен делать Y. Эти идеализированные стандарты были беспристрастными в том смысле, что они определяли, что должен делать каждый из партнеров. исполнить роль «правильно» таким образом, чтобы обеспечить совместный успех. Роли, каждая из которых имела взаимно известные и беспристрастные стандарты исполнения, фактически были взаимозаменяемыми. Таким образом, каждый партнер по охоте в равной степени заслуживал добычи, в отличие от мошенников и безбилетников, которые не протянули руку помощи.

При выборе партнера для совместных усилий ранние люди хотели выбрать человека, который соответствовал бы ожидаемой роли и справедливо делил добычу. Чтобы уменьшить риск, связанный с выбором партнера, люди, которые собирались стать партнерами, могли использовать свои новообретенные навыки сотрудничества, чтобы взять на себя совместное обязательство, пообещав соответствовать своим ролям, что требовало справедливого разделения добычи. В рамках этого обязательства потенциальные партнеры также могут неявно заявить, что любой, кто откажется от своего обязательства, заслуживает порицания. (Вставка на следующей странице объясняет эволюцию морали в рамках философской концепции интенциональности.)

Любой, кто отклонился от того, что ожидалось, и хотел остаться в хорошем положении для сотрудничества, охотно участвовал бы в акте самоосуждения — психологически усвояемого как чувство вины. Возникла мораль «мы лучше меня». Во время сотрудничества совместное «мы» действовало за пределами эгоистичного индивидуального уровня, чтобы регулировать действия партнеров по сотрудничеству «я» и «вы».

Результатом адаптации ранних людей к обязательной совместной добыче пищи стало то, что известно как мораль второго человека, определяемая как склонность относиться к другим с чувством уважения и справедливости, основанным на подлинной оценке как себя, так и других. и других как равноценных партнеров в совместном предприятии. Это чувство справедливости усиливалось чувством долга, социальным давлением, требующим сотрудничества и уважения к партнеру. То есть, в то время как все приматы испытывают давление, чтобы преследовать свои индивидуальные цели способами, которые, по их мнению, будут успешными, взаимозависимость, которая управляла социальной жизнью для ранних людей, означала, что люди чувствовали давление, чтобы относиться к другим так, как они заслуживают, и ожидать, что другие будут относиться к ним. их таким же образом. Эта мораль второго лица не имела всех определяющих признаков современной человеческой морали, но в ней уже были в зачаточном состоянии наиболее важные элементы — взаимное уважение и справедливость.

Рождение культурных норм

Второй критический шаг в эволюции человеческой морали произошел, когда мелкомасштабная совместная добыча пищи древних людей была в конечном итоге дестабилизирована двумя демографическими факторами, которые привели к появлению современных людей более 200 000 лет назад. Эта новая эра возникла из-за конкуренции между человеческими группами. Борьба означала, что слабо структурированные группы коллаборационистов должны были превратиться в более сплоченные социальные группы, чтобы защитить себя от внешних захватчиков. Каждая из этих групп разработала внутреннее разделение труда, что привело к коллективной групповой идентичности.

В то же время численность популяции увеличивалась. По мере того как численность этих расширяющихся племенных групп росла, более крупные образования разделялись на более мелкие подразделения, которые все еще чувствовали себя связанными с супергруппой — или с тем, что можно охарактеризовать как особую «культуру». Стало необходимым найти способы распознать членов своей собственной культурной группы, которые не обязательно были ближайшими родственниками, а затем отделить их от членов других племенных групп. Этот тип признания был важен, потому что только члены своей культурной группы могли рассчитывать на то, что они разделят его навыки и ценности и будут надежными партнерами, особенно для групповой защиты. Таким образом, зависимость индивидов от группы привела к чувству коллективной идентичности и лояльности. Между тем, неспособность продемонстрировать эту групповую идентичность и лояльность может привести к изгнанию или гибели в столкновениях с соперниками.

Этот тип признания был важен, потому что только члены своей культурной группы могли рассчитывать на то, что они разделят его навыки и ценности и будут надежными партнерами, особенно для групповой защиты. Таким образом, зависимость индивидов от группы привела к чувству коллективной идентичности и лояльности. Между тем, неспособность продемонстрировать эту групповую идентичность и лояльность может привести к изгнанию или гибели в столкновениях с соперниками.

Современные люди имеют множество различных способов обозначения групповой идентичности, но первоначальные способы были в основном поведенческими и основывались на ряде предположений: люди, которые говорят, как я, готовят еду, как я, и иным образом разделяют мои культурные обычаи, скорее всего, являются членами моя культурная группа. Таким образом, из этих предположений возникла склонность современных людей к подчинению групповым культурным практикам. Обучение своих детей делать что-то обычным образом, определенным группой, стало обязательным для выживания.

Преподавание и подчинение также закладывают основу для кумулятивной культурной эволюции, в которой практика или артефакт, существовавшие долгое время, могут быть улучшены, а затем эти инновации могут быть переданы последующим поколениям как часть условности, нормы и институты группы. Люди родились в этих совместных социальных структурах, и у них не было другого выбора, кроме как подчиниться им. Ключевой психологической характеристикой индивидуумов, приспособленных к культурной жизни, было групповое мышление, при котором люди воспринимали когнитивную перспективу группы как целого, заботясь о ее благополучии и приспосабливаясь к ее образу жизни. -летки, изданные в конце 2000-х.

Люди, принадлежащие к культурной группе, должны были соответствовать преобладающим культурным обычаям и социальным нормам, чтобы заявить о том, что они отождествляют себя с группой и ее образом жизни. Некоторые социальные нормы касались большего, чем соответствие и групповая идентичность. Они коснулись чувства сочувствия и справедливости (унаследованного от древних людей), которые стали моральными нормами. Таким образом, точно так же, как некоторые нормы систематизировали правильный и неправильный образ действий при охоте или изготовлении инструментов, моральные нормы классифицировали надлежащее отношение к другим людям. Поскольку коллективные групповые цели и культурные точки соприкосновения человеческих групп создали «объективную» точку зрения — не «я», а «мы» как народ, — современная человеческая мораль стала характеризоваться как объективная форма правильного и неправильного.

Таким образом, точно так же, как некоторые нормы систематизировали правильный и неправильный образ действий при охоте или изготовлении инструментов, моральные нормы классифицировали надлежащее отношение к другим людям. Поскольку коллективные групповые цели и культурные точки соприкосновения человеческих групп создали «объективную» точку зрения — не «я», а «мы» как народ, — современная человеческая мораль стала характеризоваться как объективная форма правильного и неправильного.

Конечно, любой человек может пойти против моральных норм. Но когда другие члены группы призывали к ответу, варианты были ограничены: можно было игнорировать их критику и порицание и таким образом поставить себя вне практик и ценностей, разделяемых культурой, что могло привести к исключению из группы. Современные люди думали о культурных нормах как о законных средствах, с помощью которых они могли регулировать себя и свои импульсы и сигнализировать о чувстве групповой идентичности. Если человек действительно отклонялся от социальных норм группы, было важно оправдать отказ от сотрудничества перед другими с точки зрения общих ценностей группы («Я пренебрегал своими обязанностями, потому что мне нужно было спасти ребенка в беде»). Таким образом, современные люди усвоили не только моральные действия, но и моральные оправдания, и создали основанную на разуме моральную идентичность внутри сообщества.

Таким образом, современные люди усвоили не только моральные действия, но и моральные оправдания, и создали основанную на разуме моральную идентичность внутри сообщества.

Люди Мы

В моей книге 2016 года Естественная история человеческой морали, я исхожу из предположения, что основная часть объяснения человеческой моральной психологии исходит из процессов эволюции посредством естественного отбора. Однако, что более важно, отбор осуществляется не физической средой, а скорее социальной средой. В отличие от эволюционных подходов, которые основывают свои аргументы на взаимности и управлении своей репутацией в сообществе, я подчеркиваю, что ранние люди понимали, что моральные нормы делают их и судьями, и судимыми. Непосредственной заботой любого человека было не только то, что «они» думают обо мне, но скорее то, что «мы», включая «я», думаем обо мне. Таким образом, суть этой точки зрения заключается в своего рода психологической ориентации «мы больше, чем я», которая придает моральным представлениям их особую легитимность при принятии личных решений.

Проблемы современного мира проистекают из понимания того, что биологическая адаптация людей к сотрудничеству и морали направлена главным образом на жизнь небольших групп или культурных групп, которые внутренне однородны, а внешние группы не являются частью морального сообщества. С момента возникновения сельского хозяйства около 10 000 лет назад человеческие общества состояли из людей, принадлежащих к разным политическим, этническим и религиозным группам.

Как следствие, становится менее ясно, кто составляет «мы», а кто находится в чужой группе. Возникающий в результате потенциал для разногласий ведет как к внутренней социальной напряженности в обществе, так и на уровне наций к открытой войне — ярчайший пример конфликтов внутри и вне группы. Но если мы хотим решить наши самые большие проблемы как вида, которые одинаково угрожают всем человеческим обществам, нам лучше всего быть готовыми думать обо всем человечестве как о «мы».

Эта статья была первоначально опубликована под названием «Истоки морали» в журнале Scientific American 319, 3, 70-75 (сентябрь 2018 г. )

)

doi:10.1038/scientificamerican0918-70

БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ

Совместная охота и раздел мяса 400–200 тысяч лет назад в пещере Кесем, Израиль. Мэри С. Стайнер и др. in Proceedings of the National Academy of Sciences USA , Vol. 106, № 32, стр. 13 207–13 212; 11 августа 2009 г..

Маленькие дети обеспечивают соблюдение социальных норм. Марко Ф. Х. Шмидт и др. в Текущие направления в психологической науке , Vol. 21, № 4, стр. 232–236; 25 июля 2012 г.

Естественная история человеческой морали. Майкл Томаселло. Издательство Гарвардского университета, 2016.

.ИЗ НАШИХ АРХИВОВ

Фактор «Это». Гэри Стикс; Сентябрь 2014 г.

ОБ АВТОРАХ

Майкл Томаселло — профессор психологии и неврологии Университета Дьюка и почетный директор Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия. Авторы и права: Ник Хиггинс

Авторы и права: Ник Хиггинс

Недавние статьи Майкла Томаселло

- Доказательства опровергают теорию изучения языка Хомского

Эволюция, развитие и нейробиология · Границы для молодых умов

Abstract

Психологические и нейрофизиологические исследования говорят нам, что мораль, наша умственная способность отличать правильное от неправильного в нашем поведении и поведении других, является продуктом эволюции. Мораль передавалась в ходе эволюции, потому что она помогает нам жить в больших социальных группах, улучшая нашу способность ладить и взаимодействовать с другими. «Кризисы» морали, такие как чувство справедливости, сочувствие и осуждение вредных и полезных действий других, можно наблюдать в младенчестве, прежде чем социальная среда ребенка сможет оказать сильное влияние. Определенные части человеческого мозга участвуют в моральных рассуждениях — как в том, что происходит очень быстро, так и в том, что обдумывается. Повреждение определенных частей мозга может резко изменить моральные суждения и поведение. Хотя человеческая мораль передавалась в ходе эволюции, она также зависит от культуры, в которой мы растем. То, что люди считают моральным поведением, варьируется от культуры к культуре, а также меняется со временем.

Хотя человеческая мораль передавалась в ходе эволюции, она также зависит от культуры, в которой мы растем. То, что люди считают моральным поведением, варьируется от культуры к культуре, а также меняется со временем.

Введение

Как отличить добро от зла, правильное от неправильного, справедливое от несправедливого и порок от добродетели? Очевидный ответ заключается в том, что мы научились делать это посредством социализации, то есть наше поведение с самого рождения формировалось нашими семьями, нашими дошкольными учреждениями и почти всем, с чем мы контактировали в нашем окружении. Мораль — это внутреннее чувство правильности в отношении нашего поведения и поведения других. То, как мы чувствуем, думаем и действуем в отношении понятий «хорошо» и «плохо», — все это части нашей морали. Например, бить другого человека по любой причине считается плохим, а поделиться чем-то, что нам нравится, с другим ребенком, которому грустно, считается хорошим. Нравственность настолько глубоко укоренилась в ткани нашей повседневной жизни, что трудно представить себе общество без каких-либо моральных правил. Действительно, наблюдения, проведенные учеными, изучающими различные общества по всему миру, показали, что, несмотря на культурные и индивидуальные различия, все люди имеют некоторое представление о правильном и неправильном.

Действительно, наблюдения, проведенные учеными, изучающими различные общества по всему миру, показали, что, несмотря на культурные и индивидуальные различия, все люди имеют некоторое представление о правильном и неправильном.

Когда мы используем слово «мораль», мы обычно имеем в виду идеи справедливости, честности и прав, а также наши правила относительно того, как люди должны относиться друг к другу. Рассмотрим следующее: в качестве награды за выполнение домашнего задания вам дали 10 шариков, которые вам очень нравятся. Затем вам рассказывают о бедном ребенке, который не смог бы получить ни одного шарика, хотя он тоже сделал свою домашнюю работу. Однако у вас есть возможность отдать часть своих шариков бедному ребенку. Что бы вы выбрали делать? Большинство детей, естественно, поделились бы некоторыми из своих шариков с бедным ребенком, а также были бы удивлены, если бы другой ребенок получил более 10 шариков после того, как выполнил такое же количество домашних заданий! Это показывает, что дети понимают как справедливость, так и правосудие. Как люди, когда мы думаем, как мы или другие должны делиться тем, что нам дали, мы склонны принимать во внимание как то, какую награду заслуживает человек за проделанную им «работу», так и то, поровну ли распределяется вознаграждение между людьми.

Как люди, когда мы думаем, как мы или другие должны делиться тем, что нам дали, мы склонны принимать во внимание как то, какую награду заслуживает человек за проделанную им «работу», так и то, поровну ли распределяется вознаграждение между людьми.

Люди — чрезвычайно социальный вид. Мы зависим друг от друга и не можем выжить и процветать, не взаимодействуя с другими. Новорожденные доживают до зрелого возраста только при условии достаточной заботы, и общества добиваются успеха благодаря сотрудничеству. Почти все наши действия и мысли связаны с другими или реагируют на других. Мы сотрудничаем и помогаем людям, которые не связаны с нами, на уровне, не имеющем себе равных в животном мире [1]. Поскольку люди по своей природе одновременно и полезны, и эгоистичны, мы думаем, что мораль развилась, чтобы поддерживать наше полезное социальное взаимодействие с другими и контролировать наши несколько эгоистичные наклонности.

Однако было бы заблуждением рассматривать мораль только как результат эволюции. Хотя некоторые человеческие черты, например цвет кожи, определяются только нашими генами, мораль совершенно иная, поскольку она также определяется как нашей природой, так и обществом, в котором мы живем. Многие моральные правила и ценности различаются в разных культурах, а также меняются со временем. Например, коррида считается жестокой формой развлечения или даже пыткой животных в Северной Америке и большинстве европейских стран, но она по-прежнему очень популярна в Испании и Колумбии, где считается формой самовыражения, несмотря на очевидные страдания корриды. животные. Примером изменения морали с течением времени является наше отношение к рабству. Большинство людей в современном мире считают, что владеть рабами аморально, но столетие назад это было не так.

Хотя некоторые человеческие черты, например цвет кожи, определяются только нашими генами, мораль совершенно иная, поскольку она также определяется как нашей природой, так и обществом, в котором мы живем. Многие моральные правила и ценности различаются в разных культурах, а также меняются со временем. Например, коррида считается жестокой формой развлечения или даже пыткой животных в Северной Америке и большинстве европейских стран, но она по-прежнему очень популярна в Испании и Колумбии, где считается формой самовыражения, несмотря на очевидные страдания корриды. животные. Примером изменения морали с течением времени является наше отношение к рабству. Большинство людей в современном мире считают, что владеть рабами аморально, но столетие назад это было не так.

Таким образом, наша мораль формировалась на протяжении тысячелетий из сочетания наших генов и нашей культуры, а не только одного или другого. Эта генетическая и культурная эволюция приучила наш мозг заботиться о других, реагировать на тех, кто пытается причинить нам вред, и создавать моральные правила, которые помогают нам успешно жить вместе [2].

Есть три основных доказательства, подтверждающих мнение о том, что наш мозг настроен на нравственность. (1) «строительные блоки» морали наблюдались у нечеловеческих животных, (2) даже у очень маленьких младенцев проявляются некоторые основные моральные оценки , и (3) части мозга, участвующие в моральных суждениях, начинают выявляться.

Строительные блоки нравственности у нечеловеческих видов

Естественные наблюдения за животными в дикой природе и исследования в лабораториях показывают нам, что у животных можно обнаружить ряд «кирпичиков» нравственного поведения. Например, поведение многих животных приносит пользу другим представителям их вида. Такое просоциальное поведение (имеется в виду поведение, полезное для других), например, помощь друг другу и забота о потомстве, наблюдались у грызунов и приматов. Крысы будут помогать другим крысам в бедственном положении, которые были пропитаны водой, а также предпочтут помочь товарищу по клетке, который находится в бедственном положении, прежде чем получить награду в виде еды. Шимпанзе будут помогать друг другу и делиться друг с другом, но только тогда, когда они получат выгоду от совместного использования, если затраты минимальны, а потребности других шимпанзе ясны. Шимпанзе также сотрудничают и образуют союзы в боях или на охоте. Было показано, что обезьяны-капуцины даже негативно реагируют, когда видят, что с другими обезьянами обращаются несправедливо.

Шимпанзе будут помогать друг другу и делиться друг с другом, но только тогда, когда они получат выгоду от совместного использования, если затраты минимальны, а потребности других шимпанзе ясны. Шимпанзе также сотрудничают и образуют союзы в боях или на охоте. Было показано, что обезьяны-капуцины даже негативно реагируют, когда видят, что с другими обезьянами обращаются несправедливо.

Люди часто пытаются утешить или утешить других людей, которые пострадали или напуганы. Шимпанзе также пытаются утешить «жертву» драки, ухаживая за ней, обнимая и целуя. Такое поведение снижает уровень стресса, который испытывает жертва. Помогающее поведение также было продемонстрировано на мышах и крысах. Важно отметить, что как у людей, так и у животных такое просоциальное поведение с большей вероятностью будет проявляться по отношению к родственникам (тем, кто связан с животным) и членам одних и тех же социальных групп. Эти примеры показывают, что сочувствие , то есть способность «чувствовать» эмоциональное состояние другого человека, часто приводит к просоциальному поведению и присутствует у многих млекопитающих. Эмпатия не требует сознательного мышления или языка. Изначально эмпатия развилась для поощрения родительской заботы о своих потомках, но теперь она выражается людьми по-разному и не ограничивается родственниками .

Эмпатия не требует сознательного мышления или языка. Изначально эмпатия развилась для поощрения родительской заботы о своих потомках, но теперь она выражается людьми по-разному и не ограничивается родственниками .

Конечно, тот факт, что мы можем наблюдать некоторые строительные блоки морали у нечеловеческих животных, не означает, что у этих животных такое же чувство морали, как и у людей. Но это убедительно свидетельствует о том, что мораль является продуктом эволюции. Когда поведение, наблюдаемое в животном мире, похоже на поведение, встречающееся у людей, это предполагает, что это поведение было выбрано, потому что оно увеличивает способность людей процветать как индивидуально, так и в группах, в которых они живут.

Доказательства нравственного поведения младенцев

Когда мы видим ранние признаки нравственности у младенцев, это убедительно свидетельствует об эволюционных корнях нравственности, потому что у младенцев еще не так много времени, чтобы поддаться влиянию окружающей среды. Психологи, изучающие человеческое развитие, показали, что человеческие младенцы входят в мир готовыми обращать внимание и реагировать на социальные стимулы, такие как голоса и лица, и что младенцы начинают формировать социальные отношения в течение первого года жизни. Маленькие дети утешают и помогают как другим детям, так и взрослым, переживающим эмоциональный стресс. Например, когда они видят своих матерей, страдающих от боли, 18-месячные малыши демонстрируют успокаивающее поведение (например, обнимают, гладят и делятся игрушками). По мере того как младенцы развиваются и становятся более способными анализировать то, что происходит вокруг них, у них даже появляется способность распознавать, когда человек в их окружении плохо обращается с другим человеком. В юном возрасте младенцы способны быстро понять, являются ли последствия поведения хорошими или плохими, что позволяет предположить, что в этом участвуют их гены и что опыт и обучение не являются единственными причинами нравственного развития.

Психологи, изучающие человеческое развитие, показали, что человеческие младенцы входят в мир готовыми обращать внимание и реагировать на социальные стимулы, такие как голоса и лица, и что младенцы начинают формировать социальные отношения в течение первого года жизни. Маленькие дети утешают и помогают как другим детям, так и взрослым, переживающим эмоциональный стресс. Например, когда они видят своих матерей, страдающих от боли, 18-месячные малыши демонстрируют успокаивающее поведение (например, обнимают, гладят и делятся игрушками). По мере того как младенцы развиваются и становятся более способными анализировать то, что происходит вокруг них, у них даже появляется способность распознавать, когда человек в их окружении плохо обращается с другим человеком. В юном возрасте младенцы способны быстро понять, являются ли последствия поведения хорошими или плохими, что позволяет предположить, что в этом участвуют их гены и что опыт и обучение не являются единственными причинами нравственного развития. В возрасте всего 3 месяцев младенцы проводят больше времени, глядя на кукольного персонажа, который раньше вел себя хорошо, чем на персонажа, который вел себя негативно, что позволяет предположить, что младенцы предпочитают тех, кто «делает хорошие вещи». К 6 месяцам это предпочтение усиливается: дети не только больше смотрят на полезных и милых кукольных персонажей, но и тянутся к ним [3]. К 12 месяцам младенцы начинают понимать концепцию справедливости. Когда эти младенцы становятся свидетелями совместного использования файлов cookie, они ожидают, что одинаковое количество файлов cookie будет предоставлено всем вовлеченным людям.

В возрасте всего 3 месяцев младенцы проводят больше времени, глядя на кукольного персонажа, который раньше вел себя хорошо, чем на персонажа, который вел себя негативно, что позволяет предположить, что младенцы предпочитают тех, кто «делает хорошие вещи». К 6 месяцам это предпочтение усиливается: дети не только больше смотрят на полезных и милых кукольных персонажей, но и тянутся к ним [3]. К 12 месяцам младенцы начинают понимать концепцию справедливости. Когда эти младенцы становятся свидетелями совместного использования файлов cookie, они ожидают, что одинаковое количество файлов cookie будет предоставлено всем вовлеченным людям.

В совокупности данные этих лабораторных исследований говорят нам о том, что дети в возрасте до 2 лет очень хорошо понимают, какие действия принесут пользу другим. Однако по мере взросления детей выражение их нравственности меняется. Например, в то время как младенцы, кажется, рассматривают справедливость как равенство (например, каждый должен получить одинаковое количество печенья), подростки, как правило, предпочитают давать больше ресурсов тем, у кого их еще нет, или тем, кто больше работал. Таким образом, эти ранние склонности (в младенчестве) считаются основой взрослой морали, но не тождественной ей. Наши представления о морали строятся на сочетании эмоций, мотивов и нашего возрастающего уровня ментального понимания по мере нашего развития.

Таким образом, эти ранние склонности (в младенчестве) считаются основой взрослой морали, но не тождественной ей. Наши представления о морали строятся на сочетании эмоций, мотивов и нашего возрастающего уровня ментального понимания по мере нашего развития.

Роль мозга в нравственности

Наше понимание роли мозга в нравственности в значительной степени основано на трех различных методах. Во-первых, это исследование людей с поражениями головного мозга, то есть лиц, у которых во время операции была удалена область мозга или которые получили травму определенной области в результате несчастного случая [4]. Нейробиологи (ученые, изучающие мозг и нервную систему) исследуют, как у этих людей меняется моральное поведение. Еще один способ понять, какую роль мозг играет в морали, — это использовать МРТ-сканеры или электрофизиологию (ЭЭГ) для визуализации работы мозга. В этих экспериментах нейробиологи ставили перед детьми и взрослыми моральные задачи или действия и смотрели, какие области мозга были активированы, когда участники выполняли эти действия. Наконец, химические вещества в мозге также можно исследовать, чтобы выяснить, могут ли они играть роль в моральном поведении (см. вставку 1).

Наконец, химические вещества в мозге также можно исследовать, чтобы выяснить, могут ли они играть роль в моральном поведении (см. вставку 1).

Вставка 1 — Химические вещества мозга и мораль.

Несколько химических веществ, вырабатываемых в мозгу, называемых нейромодуляторами, влияют на нравственность. Гормон окситоцин, хотя его ошибочно называют моральной молекулой, привлек к себе много внимания и шумихи. У людей окситоцин действительно повышает доверие и щедрость в одних ситуациях, но может усиливать зависть и предвзятость в других. Что действительно интересно с эволюционной точки зрения, так это то, что это очень древняя молекула, которая у всех видов млекопитающих играет решающую роль в отношениях матери и ребенка, усиливая связь и уменьшая страх и беспокойство. Другой нейромодулятор, серотонин, участвует в социальном поведении, особенно в агрессии, и вырабатывается в мозге и кишечнике. Было показано, что серотонин влияет на моральное суждение, усиливая негативные чувства, которые мы испытываем, когда видим, как другим причиняют вред.

Чтобы определить, какие части мозга участвуют в принятии моральных решений, нейробиологи разработали эксперимент, в ходе которого у людей отображался их мозг, когда они выполняли задачи, связанные с моралью. Например, им показывали картинки или просили прочитать рассказы о ситуациях, которые обычно считались бы правильными или неправильными, например, историю, в которой кому-то причиняют боль без причины, или их просили принять трудное решение, например, должны ли они украл бы лекарство в аптеке, чтобы спасти жизнь больному ребенку. Эти исследования показывают, что определенные области мозга отвечают за мораль и принятие моральных решений (рис. 1; вставка 2). Другие исследования с детьми также рассказали нам об частях мозга, играющих роль в морали. Этим детям показывали видео с героями мультфильмов, которые либо толкали и толкали других (плохо), либо утешали и делились с другими (хорошо). Младенцы в возрасте 12 месяцев демонстрировали различия в том, как их мозг реагировал на хорошие и плохие действия, и эти различия были видны менее чем через 500 мс (меньше времени, чем щелчок пальцами) после того, как они увидели эти действия [5]! Однако большинство моральных суждений требуют как быстрой автоматической реакции, управляемой эмоциональным откликом, так и более медленной способности рассуждать.

- Рисунок 1. Нравственность требует взаимодействия между несколькими отдельными, но связанными областями мозга, в частности задней верхней височной бороздой (pSTS), островком, миндалевидным телом, медиальной префронтальной корой (mPFC), дорсолатеральной префронтальной корой (dlPFC), и вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC).

- Таким образом, мораль включает в себя несколько различных процессов, которые необходимы для понимания того, почему другие люди ведут себя так, а не иначе, и для того, чтобы помочь нам почувствовать эмоции, необходимые для принятия моральных решений.

Вставка 2. В человеческом мозгу нет одного морального центра или одной системы, предназначенной исключительно для принятия моральных решений.

Вместо этого при вынесении моральных суждений задействуются различные области и цепи мозга, связанные с эмоциями, планированием, решением проблем, пониманием других и социальным поведением. Эти части мозга включают

– Медиальная префронтальная кора играет важную роль в интерпретации и понимании мыслей и психических состояний самих себя и других.

– Миндалевидное тело важно для эмоциональных (положительных и отрицательных) реакций.

– Вентромедиальная префронтальная кора: критический центр заботливого поведения, морали и принятия решений за счет объединения когнитивных и эмоциональных процессов, необходимых для управления социальным поведением.

– Дорсолатеральная префронтальная кора играет важную роль в самоконтроле и интеллекте.

– Островок обеспечивает основу для осознания ощущений нашего тела.

– Задняя верхняя височная борозда является ключевой областью для понимания намерений других.

Обнаружено, что область мозга, называемая вентромедиальной префронтальной корой, важна для определенных аспектов человеческой морали. Если эта область мозга повреждена в раннем возрасте (до 5 лет), человек с большей вероятностью нарушит моральные правила или причинит вред другим, что позволяет предположить, что вентромедиальная префронтальная кора помогает нам понять, что является моральным, а что нет. Пациенты с повреждением этой области мозга или у которых она была удалена, также, как правило, испытывают меньше сочувствия, смущения и вины, чем люди без повреждения этой области.

Пациенты с повреждением этой области мозга или у которых она была удалена, также, как правило, испытывают меньше сочувствия, смущения и вины, чем люди без повреждения этой области.

Заключение

Используя данные эволюционной биологии, психологии развития и неврологии, мы пришли к пониманию того, что мораль — это не просто результат культурного обучения, переданного нам нашими семьями, сверстниками и окружающей средой. Мораль была выбрана эволюцией у наших человеческих предков, чтобы способствовать сотрудничеству и гладкому социальному взаимодействию. Психологи, занимающиеся вопросами развития, продемонстрировали, что некоторые строительные блоки морали закладываются в самом начале развития [3]. Кроме того, начинают выявляться части мозга и химические вещества мозга, участвующие в морали и принятии решений.

Мораль — продукт эволюции, но это не значит, что она высечена в камне и абсолютно неизменна. Культура, в которой мы живем, влияет на то, что мы считаем правильным и неправильным. Например, пассивное курение полностью игнорировалось несколько десятилетий назад, в то время как в Западной Европе и Северной Америке оно теперь считается неправильным с моральной (а также с медицинской точки зрения) точки зрения. Короче говоря, мы создаем собственное определение морали через наше взаимодействие с окружающими нас людьми. Представления о том, что морально, а что нет, основаны на нашем уникальном человеческом мышлении и интеллекте, а не только на наших чувствах или инстинктивных реакциях. Именно разум, а не эмоции, дает толчок к расширению круга сопереживания и заботы о других, помимо тех, кто связан с нами и нашим сообществом.

Например, пассивное курение полностью игнорировалось несколько десятилетий назад, в то время как в Западной Европе и Северной Америке оно теперь считается неправильным с моральной (а также с медицинской точки зрения) точки зрения. Короче говоря, мы создаем собственное определение морали через наше взаимодействие с окружающими нас людьми. Представления о том, что морально, а что нет, основаны на нашем уникальном человеческом мышлении и интеллекте, а не только на наших чувствах или инстинктивных реакциях. Именно разум, а не эмоции, дает толчок к расширению круга сопереживания и заботы о других, помимо тех, кто связан с нами и нашим сообществом.

Неврология, психология и эволюционная биология будут продолжать помогать нам лучше понимать, как мы думаем и принимаем моральные решения [2]. Будущие исследования в области неврологии помогут нам объяснить, как мы принимаем решения, взвешиваем варианты, размышляем о своих желаниях и модифицируем свое поведение на основе его моральных последствий. Будем надеяться, что наука также поможет нам понять, почему некоторые люди, такие как психопаты, не способны поступать нравственно, и найти способы им помочь.

Будем надеяться, что наука также поможет нам понять, почему некоторые люди, такие как психопаты, не способны поступать нравственно, и найти способы им помочь.

Глоссарий

Социально-моральная оценка : ↑ Считается предшественником зрелой морали у младенцев и включает базовую оценку социальных взаимодействий с другими людьми.

Просоциальное поведение : ↑ Относится к любому поведению, направленному на благо другого человека.

Эмпатия : ↑ Это способность «чувствовать» эмоции, которые испытывает другой человек, что часто приводит к мотивации заботиться о ком-то в беде или в нужде.

Кин : ↑ Относится к родственникам или семье, с которыми у них общие гены.

Каталожные номера

[1] ↑ Томаселло, М., и Вайш, А. 2013. Истоки человеческого сотрудничества и морали. Анну.