Восприятие формы. Основы общей психологии

Восприятие формы

Восприятие плоскостной формы предполагает отчетливое различение очертаний предмета, его границ. Оно зависит от четкости изображения, получающегося на сетчатке, т. е. от остроты зрения.

Константность формы по данным исследований объясняется действием как периферических, так и центральных факторов. С одной стороны, вследствие того, что восприятие трехмерных предметов насыщено глубинными ощущениями, предметы, расположенные близко, кажутся несколько меньше. Действие этого фактора компенсирует действие перспективных сокращений. С другой стороны, существенную роль в константности восприятия формы играют представления, прошлый опыт. Роль прошлого опыта рельефно выявлялась в экспериментах с псевдоскопом, которым испытуемые пользовались как биноклем. 92 Псевдоскоп ставит восприятие в условия обратной перспективы: ближние точки пространства переходят в дальние, а дальние — в ближние.

При смотрении на окружающее в псевдоскоп предметы разделяются на две категории: все, что может быть сдвинуто без нарушения основных условий осмысленности нашего опыта, сдвигается согласно периферическому видению в обратной перспективе; все, что, будучи соответственно сдвинутым, оказалось бы в противоречии с основными «устоями» нашего опыта, остается не сдвинутым, как если бы оно было дано в прямой перспективе.

В восприятии глубинной, трехмерной формы, т. е. формы реальных предметов объективной действительности, существенную роль играют глубинные ощущения.

Этой ролью глубинных ощущений в восприятии формы трехмерного тела объясняется ряд закономерно наблюдающихся своеобразных зависимостей между формой предметов, отдаленностью, в которой они воспринимаются, и их видимой величиной. Так, вследствие того, что восприятие трехмерных предметов объективной действительности, находящихся вблизи от зрителя, насыщено глубинными ощущениями, объекты, расположенные близко, кажутся несколько меньше, а следовательно, и дальше.

Восприятие объектов, находящихся вдали, напротив, более плоскостно; поэтому объекты, находящиеся вдали, кажутся несколько больше, а следовательно, и ближе, чем это есть на самом деле.

Аналогичные явления наблюдаются и в живописном изображении на плоскости: чем больше рельефности и телесности в изображении, тем оно кажется меньше. Обратно, — плоскостные, нерельефные изображения кажутся больше и ближе. Это же явление возникает и при восприятии барельефов: чем рельефнее барельеф, тем он кажется меньше и, следовательно, дальше; обратно, — увеличение плоскостности влечет за собою увеличение кажущейся величины барельефа и его приближение к зрителю.

Далее, чем ближе к зрителю расположены объемные формы, тем сильнее становятся глубинные ощущения и потому тем глубже кажутся воспринимаемые формы. Напротив, при отдалении этих форм от зрителя глубинные ощущения делаются слабее, и вследствие этого воспринимаемая форма кажется более плоской. Так, кубическая форма вблизи кажется вытянутой в глубину, а издали — несколько сплюснутой. Если посмотреть на какую-либо аллею сначала издали, а затем подойдя к ее выходу, то в первом случае она будет казаться короче, чем во втором.

При восприятии художественных живописныхизображений на плоскости возникает обратное явление. В реальной жизни по мере приближения к объемной форме отношения между видимыми размерами объективно равных дальних и ближних частей формы (перпендикулярными зрительной оси) все уменьшаются (на основе законов линейной перспективы). Обратно, — при отдалении от объемной формы на достаточное расстояние отношения между видимыми размерами объективно равных ближних и дальних частей формы (перпендикулярными зрительной оси) все увеличиваются, приближаясь (в пределе) к единице. В произведениях живописи эти отношения остаются неизменными. Поэтому при приближении к картине происходит кажущееся увеличение частей заднего плана и вследствие этого кажущееся приближение заднего плана к зрителю; обратно, — при отдалении от картины возникает кажущееся уменьшение частей заднего плана и вследствие этого кажущееся отдаление заднего плана от зрителя. Другими словами, при приближении к картине все изображенное на ней делается менее глубоким, а при отдалении — глубина изображенного увеличивается.

Указанное явление объясняется также и тем, что в реальной жизни чем ближе объект, тем сильнее глубинные ощущения, и чем дальше объект, тем глубинные ощущения слабее. При восприятии плоскостной картины глубинных ощущений не возникает вовсе; их заместителями являются глубинные представления. Однако глубинные представления (как и перспективные соотношения отдельных частей изображенной формы) остаются на всех расстояниях неизменными. Поэтому при приближении к картине изображенные на ней формы кажутся более плоскими, а при отдалении — более глубокими.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком

Поделитесь на страничкеФормы восприятия — Студопедия

· по основной модальности (зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное, вкусовое)

· по формам существования материи (восприятие пространства, времени, движения)

Восприятие пространства (пространство образуют восприятие формы, величины, удаленности, взаимного расположения).

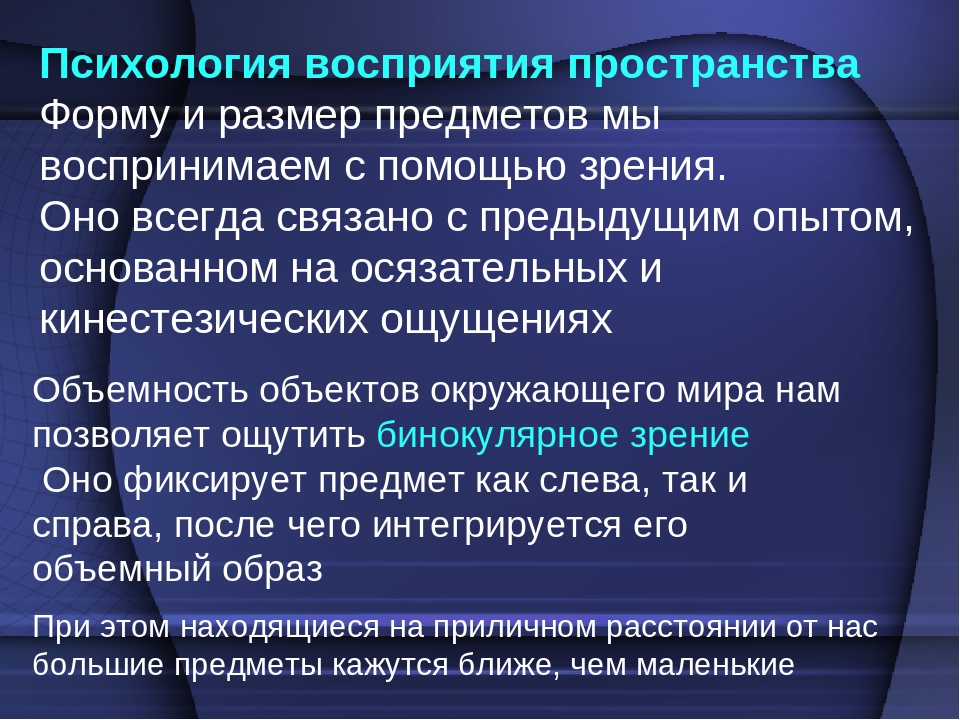

Восприятие пространства основывается на восприятии величины и формы предметов с помощью синтеза зрительных (ведущий анализатор в восприятии пространства), мышечных и осязательных ощущений (положение тела в пространстве уже задает систему координат- вверху, внизу, справа, слева, перед-сзади), а также на восприятии объема и удаленности предметов, что обеспечивается бинокулярным зрением.

Восприятие движения Движение окружающих нас предметов мы способны воспринимать благодаря тому, что перемещение происходит обычно на каком-либо фоне, это позволяет сетчатке глаза последовательно воспроизводить происходящие изменения в положении движущихся тел по отношению к тем элементам, перёд которыми или позади которых и перемещается предмет.

Восприятие видимого движения определяется данными о пространственном положении объектов, то есть связано со зрительным восприятием степени удаленности предмета и оценкой направления, в котором расположен тот или иной предмет.

Восприятие времени известно гораздо меньше. Сложность в объяснении того, как мы воспринимаем течение времени, заключается в том, что восприятие времени не имеет очевидного физического стимула. Конечно, физическое время, то есть длительность объективных процессов, легко может быть измерено, но длительность сама по себе не является стимулом в обычном смысле слова, то есть нет объекта, энергия которого воздействовала бы на некий рецептор времени (как это делают световые или звуковые волны). Пока не удалось обнаружить механизм, прямо или косвенно преобразующий физические интервалы времени в соответствующие сенсорные сигналы.

Самыми популярными кандидатами на роль этого механизма остаются связанные со временем физиологические процессы. Такими «биологическими часами» назывались сердечный ритм и метаболизм (то есть обменные процессы) тела. Достаточно точно установлено, что восприятие времени меняют некоторые медикаменты, влияющие прежде всего на ритмику нашего организма. Хинин и алкоголь заставляют время течь медленнее. Кофеин, по-видимому, ускоряет его, подобно лихорадке. С другой стороны, марихуана и гашиш имеют, хотя и сильное, но непостоянное влияние на восприятие времени, они могут приводить как к ускорению, так и замедлению субъективного времени. Все воздействия, ускоряющие процессы в организме, ускоряют для нас и течение времени, а физиологические депрессанты замедляют его.

Существует тенденция переоценивать отрезки времени менее одной секунды и недооценивать интервалы более одной секунды. Если отметить начало и конец отрезка времени двумя щелчками, а между ними оставить паузу (наполненный интервал), то он будет восприниматься как более короткий по сравнению с равным ему отрезком, заполненный серией щелчков.

Любопытно, что более коротким по времени кажется произнесение осмысленного предложения, чем набора бессмысленных слогов, произносимых столько же времени. Заполненный интенсивной деятельностью временный интервал кажется более протяженным; систематически переоцениваются (в продолжительности) интервалы, не заполненные значительными для человека событиями.

Мы осознаем длительность (так же как и пространство) лишь тогда, когда существует временный интервал между моментом пробуждения потребности и моментом ее удовлетворения, то есть когда время мы воспринимаем как препятствие (ждем чего-то или кого-то). В противном случае мы не обращаем внимание на переживание нами времени. Отсюда следует основной закон восприятия времени, сформулированный Вундтом: «Всякий раз, когда мы обращаем свое внимание на течение времени, оно кажется длиннее». Никогда минута не покажется нам столь длинной, как тогда, когда мы следим за стрелкой часов, проходящей 60 делений.

Имеются большие индивидуальные различия в способности оценивать время. Эксперименты показали, что одно и то же время может пройти для десятилетнего ребенка в пять раз быстрее, чем для шестидесятилетнего человека. У одного и того же испытуемого восприятие времени чрезвычайно варьирует в зависимости от душевного и физического состояния. При подавленности или фрустрации время течет медленно. Время, насыщенное в прошлом переживаниями, деятельностью, вспоминается как более продолжительное,-а длительный период жизни наполненный малоинтересными событиями, вспоминается как быстро прошедший. Протяженность времени меньше 5 минут при воспоминании обычно кажется больше своей величины, а более длинные промежутки вспоминаются как уменьшенные.

Эксперименты показали, что одно и то же время может пройти для десятилетнего ребенка в пять раз быстрее, чем для шестидесятилетнего человека. У одного и того же испытуемого восприятие времени чрезвычайно варьирует в зависимости от душевного и физического состояния. При подавленности или фрустрации время течет медленно. Время, насыщенное в прошлом переживаниями, деятельностью, вспоминается как более продолжительное,-а длительный период жизни наполненный малоинтересными событиями, вспоминается как быстро прошедший. Протяженность времени меньше 5 минут при воспоминании обычно кажется больше своей величины, а более длинные промежутки вспоминаются как уменьшенные.

Наша способность судить о длительности времени позволяет образовать временное измерение — ось времени, на которой мы более или менее точно размещаем события. Текущий момент (сейчас) отмечает особую точку на этой оси, события прошлого размещаются до, а события ожидаемого будущего — после этой точки. Это общее восприятие отношений настоящего и будущего носит название «временной перспективы».

Основные механизмы восприятия пространства и времени имеют, видимо, врожденный характер. В процессе жизнедеятельности в определенных условиях они как бы надстраиваются над параметрами этих условий, но общие структурные элементы такой надстройки легко распадаются в качественно новых условиях. Ошеломляющие данные дали эксперименты с полной сенсорной изоляцией. Людей погружали в сосуд с водой при температуре комфорта, причем они ничего не видели и не слышали, а покрытие на их руках препятствовало получению осязательных ощущений. Испытуемые вскоре обнаруживали, что структура их поля восприятия начинала изменяться, все более частыми становились галлюцинации и самовнушенные восприятия времени. Когда период изоляции заканчивался, обычно обнаруживалась потеря способности ориентироваться в окружающем мире. Эти люди оказывались неспособными различать формы объектов (шар и пирамиду), а иногда даже воспринимали эти формы в измененном виде (называли трапецию квадратом). Они видели изменение цвета там, где оно не происходило и т. п.

п.

Понятие восприятия, свойства и виды восприятия — Студопедия

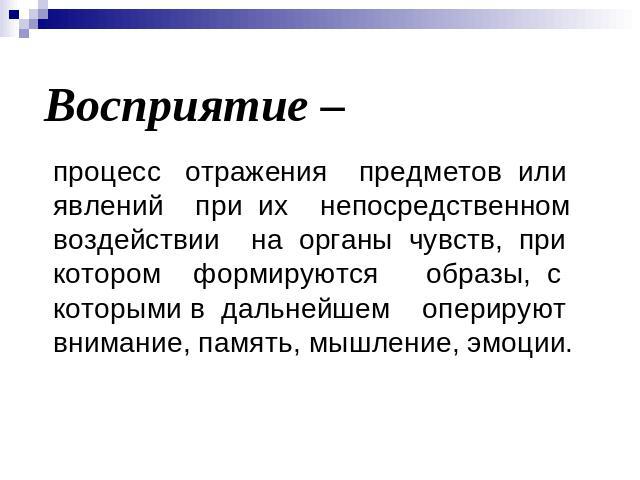

Восприятие (перцептивный процесс) – это познавательный психический процесс, обеспечивающий целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на органы чувств.

В основе восприятия лежат ощущения, но восприятие не сводится к простой сумме ощущений. Воспринимая, мы не только выделяем группу ощущений и объединяем их в единый образ, но и осмысливаем этот образ, привлекая прошлый опыт, т.е. восприятие неразрывно связано с памятью и мышлением.

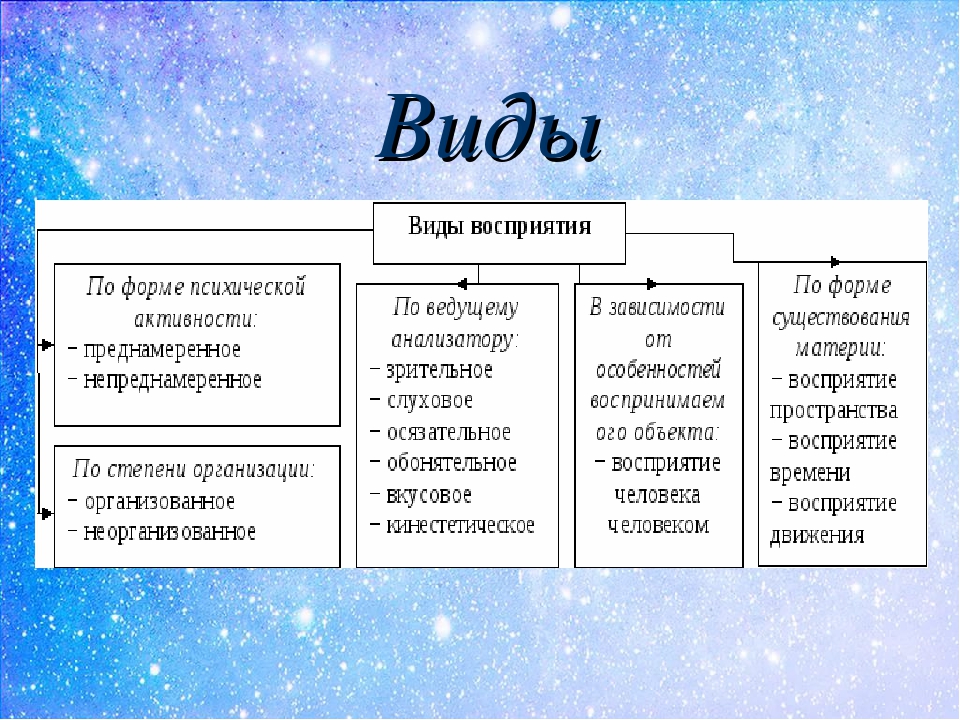

Виды восприятия.

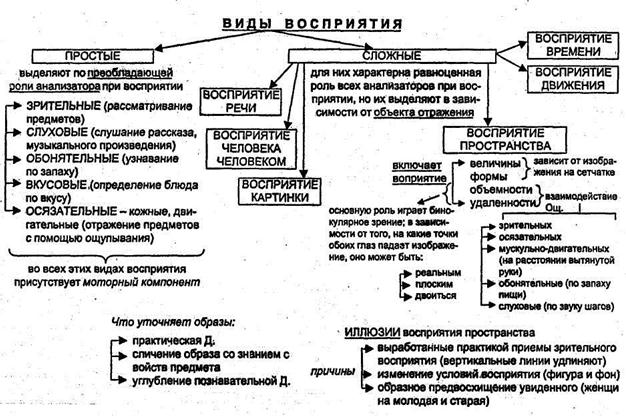

В зависимости от доминирующего анализатора выделяют следующие виды восприятия: зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое, обонятельное и вкусовое. Во всех видах восприятия в той или иной степени всегда участвуют двигательные ощущения.

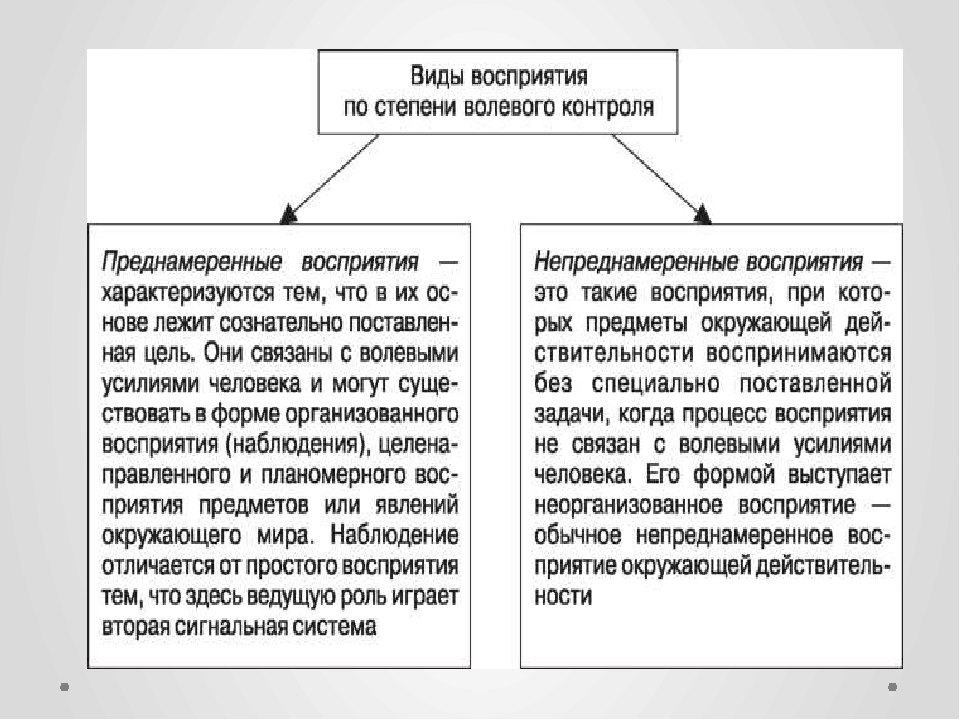

Также выделяют восприятие преднамеренное (например, при наблюдении) и непреднамеренное.

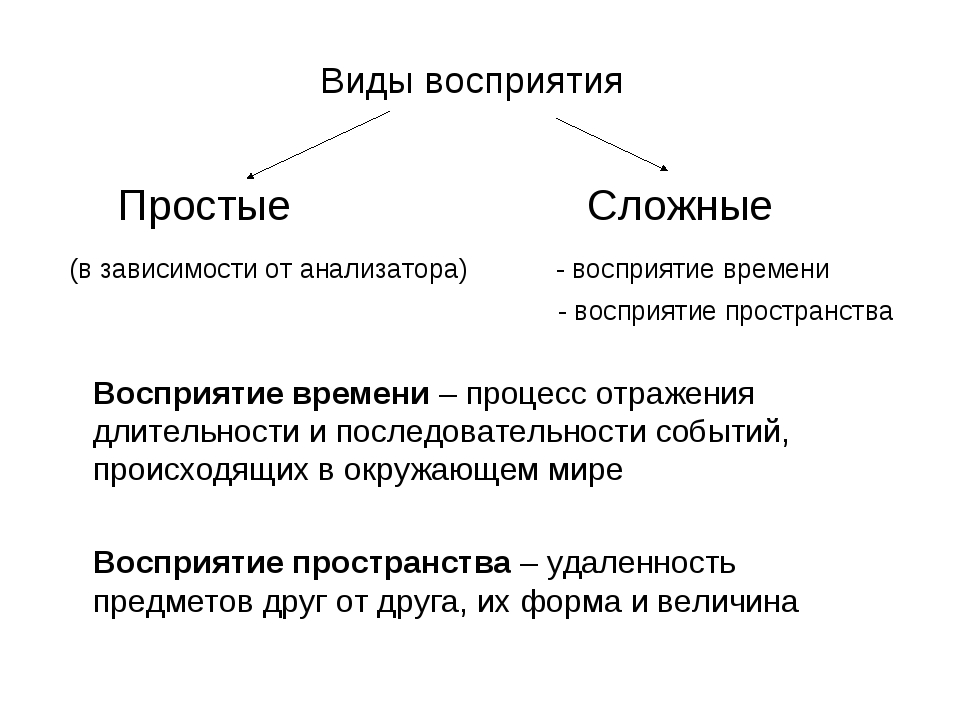

Основой еще одного типа классификации являются формы существования материи: пространство, время и движение. В соответствии с этой классификацией выделяют восприятие пространства, восприятие времени и восприятие движения.

Восприятие пространства – необходимое условие ориентировки человека. Оно включает восприятие формы, величины и взаимного расположения объектов, их рельефа, удаленности и направления. Восприятие не всегда дает нам адекватное отражение предметов объективного мира, в литературе описаны многочисленные факты и условия ошибок в восприятии, главным образом зрительные иллюзии.

Восприятие времени – отражение объективной длительности, скорости и последовательности явлений действительности. Отражая объективную реальность, восприятие времени дает человеку возможность ориентироваться в окружающей среде. Восприятие продолжительных периодов времени в значительной степени определяется характером переживаний. Так время, которое было заполнено интересной, глубоко мотивированной деятельностью, кажется короче, чем время, проведенное в бездействии. Восприятие времени изменяется и в зависимости от эмоционального состояния. Положительные эмоции дают иллюзию быстрого течения времени, отрицательные — субъективно несколько растягивают временные промежутки.

Так время, которое было заполнено интересной, глубоко мотивированной деятельностью, кажется короче, чем время, проведенное в бездействии. Восприятие времени изменяется и в зависимости от эмоционального состояния. Положительные эмоции дают иллюзию быстрого течения времени, отрицательные — субъективно несколько растягивают временные промежутки.

Восприятие движения – отражение изменения положения, которое объекты занимают в пространстве. Основную роль в восприятии движения играют зрительный и кинестезический анализаторы. Параметрами движения объекта являются скорость, ускорение и направление.

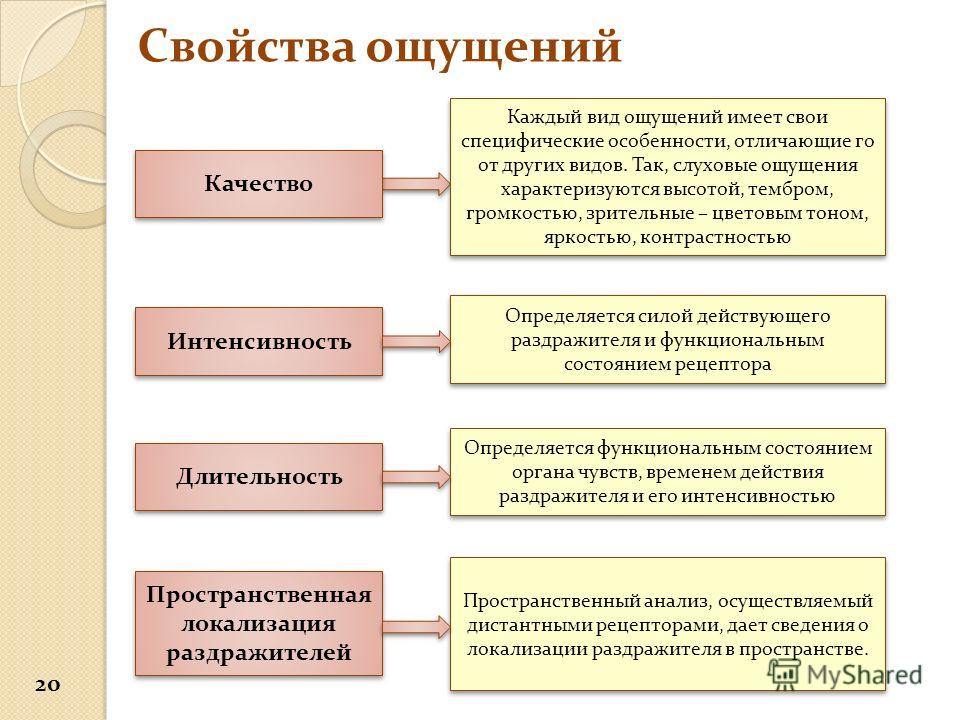

4. Свойства восприятия.

Наиболее важные особенности восприятия — предметность, целостность, структурность, константность и осмысленность.

Предметность восприятия — это способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов. Предметность не является врожденным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование этого свойства происходит в процессе онтогенеза, начиная с первого года жизни ребенка. И. М. Сеченов полагал, что предметность формируется на основе движений, обеспечивающих контакт ребенка с предметом. Без участия движения образы восприятия не обладали бы качеством предметности, т. е. отнесенности к объектам внешнего мира.

Предметность не является врожденным свойством восприятия. Возникновение и совершенствование этого свойства происходит в процессе онтогенеза, начиная с первого года жизни ребенка. И. М. Сеченов полагал, что предметность формируется на основе движений, обеспечивающих контакт ребенка с предметом. Без участия движения образы восприятия не обладали бы качеством предметности, т. е. отнесенности к объектам внешнего мира.

Целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предмета, восприятие дает целостный образ предмета. Он складывается на основе обобщения получаемой в виде различных ощущений информации об отдельных свойствах и качествах предмета. Целостность восприятия выражается в том, что даже при неполном отражении отдельных свойств воспринимаемого объекта происходит мысленное достраивание полученной инфюрмации до целостного образа конкретного предмета.

С целостностью восприятия связана и его структурность. Данное свойство заключается в том, что восприятие в большинстве случаев не является проекцией наших мгновенных ощущений и не является простой их суммой. Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты еще продолжают звучать у него в сознании, когда поступает информация о звучании новой ноты. Обычно слушающий понимает мелодию, т. е. воспринимает ее структуру в целом. Таким образом, восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или явления, с которым мы столкнулись в реальном мире.

Данное свойство заключается в том, что восприятие в большинстве случаев не является проекцией наших мгновенных ощущений и не является простой их суммой. Мы воспринимаем фактически абстрагированную от этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Например, если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты еще продолжают звучать у него в сознании, когда поступает информация о звучании новой ноты. Обычно слушающий понимает мелодию, т. е. воспринимает ее структуру в целом. Таким образом, восприятие доводит до нашего сознания структуру предмета или явления, с которым мы столкнулись в реальном мире.

Следующим свойством восприятия является константность. Константностью называется относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении условий их восприятия. Например, движущийся вдали грузовой автомобиль воспринимается как большой объект, несмотря на то, что его изображение на сетчатке глаза будет значительно меньше, чем его изображение, когда мы стоим возле него.

Благодаря свойству константности, проявляющемуся в способности перцептивной системы компенсировать изменения условий восприятия, мы воспринимаем окружающие нас предметы как относительно постоянные. В наибольшей степени константность наблюдается при зрительном восприятии цвета, величины и формы предметов.

Восприятие зависит не только от характера раздражения, но и от самого субъекта. Воспринимают не глаз и ухо, а конкретный живой человек. Поэтому в восприятии всегда сказываются особенности личности человека. Зависимость восприятия от общего содержания нашей психической жизни называется апперцепцией.

Огромную роль в апперцепции играют знания человека, предшествующий опыт, прошлая практика.

Содержание восприятия определяется и поставленной перед человеком задачей, и мотивами его деятельности, его интересами и направленностью. Существенное место в апперцепции занимают установки и эмоции, которые могут изменять содержание восприятия.

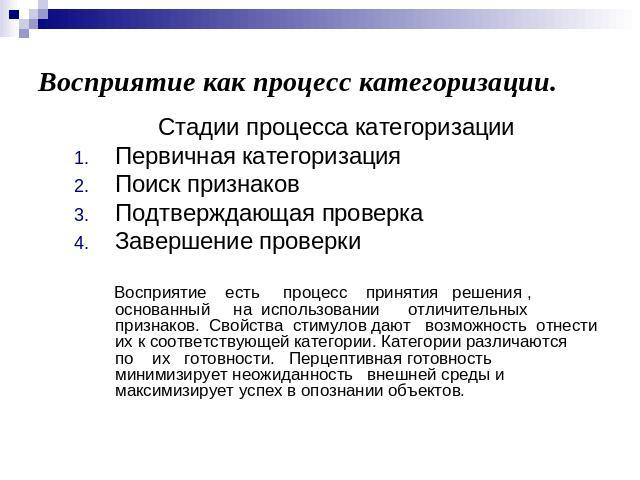

Следующим свойством восприятия является его осмысленность. Хотя восприятие возникает при непосредственном действии раздражителя на органы чувств, перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. Восприятие человека теснейшим образом связано с мышлением. Связь мышления и восприятия прежде всего выражается в том, что сознательно воспринимать предмет — это значит мысленно назвать его, т. е. отнести к определенной группе, классу, связать его с определенным словом. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся установить в нем сходство с другими предметами. Следовательно, восприятие не определяется просто набором раздражителей, воздействующих на органы чувств, а представляет собой постоянный поиск наилучшего толкования имеющихся данных.

Активность (или избирательность) восприятия заключается в том, что в любой момент времени мы воспринимаем только один предмет или конкретную группу предметов, в то время как остальные объекты реального мира являются фоном нашего восприятия, т. е. не отражаются в нашем сознании.

е. не отражаются в нашем сознании.

Все свойства восприятия приобретаются нами при жизни (прозревшие в зрелом возрасте люди так и не могут пользоваться всеми возможностями зрения).

Виды ⚠️ восприятия: свойства, характеристики, примеры

Восприятие — основное понятие

Восприятие или перцепция – это механизм интерпретации чувственных данных, который заключается в целостном отражении предметов, явлений, ситуаций, действующих на организм в определенный момент времени.

Способность ощущать выделена с рождения живым существам, которые обладают нервной системой. Воспринимать мир в виде образов может лишь человеческая личность и высшие животные, так как у них складывается и совершенствуется данная способность на протяжении всей жизни.

Функции восприятия

Существует несколько функций восприятия живыми организмами.

Ориентирование

Заключается в общем ориентировании в познании, поведении или эстетике.

Оценка месторасположения предметов

Происходит оценивание расположения объектов, их величин, форм, физических свойств и расположения относительно друг друга, а также значения ситуации, поведения, содержания символики или эстетики.

Познание предметов и явлений

Заключается в отображении новых предметов, явлений, связи между ними и их сущности, но не ограничивается этим.

Контроль и регулирование деятельности

Происходит во время создания и визуализации новых объектов.

Основные свойства

Предметность

Способность живых организмов отображения объектов и явлений в реальном мире не в форме отдельных предметов. Не является врожденным свойством перцепции, а появляется и совершенствуется в процессе индивидуального развития организма, начиная с первого года жизни.

Целостность

Перцепция дает целостный образ предмета или явления, в отличие от ощущения. Это происходит путем обобщения информации о свойствах, качествах предмета или значении явления, полученной в виде различных ощущений. Составляющие ощущения прочно связаны между собой, что создает единый образ объекта, который возникает, даже если на организм действуют только отдельные компоненты предмета. По-другому, целостность перцепции выражена в том, что происходит достраивание полученной информации до полноценного образа даже при отсутствии некоторых характеристик.

Структурность

Восприятие чаще всего не является суммой мгновенных ощущений организма, а также их проекцией. Воспринимается обобщенная структура, сформированная в течение определенного отрезка времени. В качестве примера структурности может приводиться мелодия, ноты которой будут еще долго оставаться в сознании, когда поступает информации о звучании следующей ноты. Чаще всего воспринимается в целом структура мелодии.

Постоянство

Константность – это относительное постоянство определенных признаков объектов при изменении их восприятия. Пример: движущийся вдали грузовик все равно будет восприниматься как большой объект, не беря во внимание то, что его изображение на сетчатке глаза будет гораздо меньше, чем то же самое изображение, но непосредственно возле грузового автомобиля.

Иллюзия восприятия – это ошибочное или искаженное восприятие. Данный процесс определяется:

- По субъективным причинам (эмоциональное отношение, направленность и т.д.).

- По физическим факторам и явлениям (положение предмета в пространстве, освещенность и т.п.).

Апперцепция – это восприятия на основе прежних представлений об объекте. При этом процессе значительную роль играют знания организма, опыт и практика, связанные с данным объектом. Также влияют эмоции и установки, изменяющие содержании перцепции.

Активность

Воспринимается только отдельный предмет или группа предметов, остальные же объекты реального мира не отражаются в сознании и служат фоном восприятия.

Осмысленность

Образы восприятия всегда имеют определенный смысл и\или значение. Процесс осмысления информации может проходить в структурно-логической форме. Выделяют четыре этапа осмысленности:

- Выделение комплекса стимулов из общей информации и осознание, что данные стимулы относятся к одному определенному объекту.

- Поиск аналогичного или близкого по составу ощущений комплекса стимулов, с помощью которых можно провести идентификацию предмета.

- Приписывание объекта к определенной категории и поиск дополнительных свойств, которые будут подтверждать или опровергать правильность данного приписывания.

- Формирование вывода об объекте и добавление ему еще не воспринятых признаков, которые характеризуются для предметов из его категории.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что восприятие является в большей степени интеллектуальным процессом.

Уровни восприятия

Выделяют четыре уровня перцепции:

- Обнаружение. Относится к перцептивным действиям. Считается начальной фазой любого сенсорного процесса.

- Различение. Также относится к перцептивным действиям. Конечным результатом данного уровня является формирование перцептивного образа.

- Идентификация. Относится к опознавательным действиям. В данном процессе происходит отождествление конкретного воспринимаемого предмета, который хранится в памяти, или отождествление двух объектов, воспринимаемых одновременно.

- Опознание. Также относится к опознавательным действиям. Включает в себя отнесение объекта к определенному классу, который воспринимался ранее) и извлечение аналогичного эталона из памяти.

Факторы восприятия

Существует два вида факторов перцепции:

- Внешние. Относятся размер, новизна, узнаваемость, повторяемость, контрастность, интенсивность (физическая или эмоциональная), движение.

- Внутренние. Относятся стереотипность перцепции, потребность, мотивация, опыт, личностные особенности (оптимизм, пессимизм).

Виды восприятия

В зависимости от анализаторов

От того, какой анализатор является ведущим, восприятие подразделяется на:

- Простое. Кинетическое (ощущение, движение), визуальное (зрение), аудиальное (слух).

- Сложное. Сочетание сигналов, исходящих от разных органов чувств. Если часто опираться на две и более анализаторные системы, выработается двигательно-зрительно-слуховая или двигательно-зрительная перцепция.

Таким образом, выделено шесть различных анализаторов восприятия:

- Зрительный.

- Слуховой.

- Осязательный.

- Кинестетический.

- Обонятельный.

- Вкусовой.

Процесс перцепции имеет одноименное название с тем анализатором или группой анализаторов, которые участвуют в восприятии в данный момент.

По форме материи

Выделяют следующие виды восприятия по форме материи:

- Восприятие времени.

Представляет собой отражение объективной последовательности, длительности и скорости явлений. При данном восприятии отображаются изменения, происходящие в окружающем мире.

- Восприятие пространства.

Обязательное условие для возможности ориентирования в окружающем мире. Различают восприятие удаленности, формы, объемности и величины объектов.

- Восприятие движения.

Заключается в отражении изменения положения, которое занимают объекты в пространстве.

По видам деятельности

По виду деятельности перцепцию подразделяют на два типа:

- Самопроизвольное (непреднамеренное)

Вызывается особенностями объектов вокруг, а именно яркостью, расположением, уникальностью. При самопроизвольной перцепции отсутствует волевое усилие, а также определенная цель, подготовленная заранее. Пример: все находящиеся в аудитории поворачивают голову, когда входит опоздавший.

- Преднамеренное

Прилагаются волевые усилия для лучшей реализации задуманных намерений, произвольно выбираются предметы восприятия. Имеет цель, заранее поставленную. Пример: чтение научного материала, желая познавать новое.

Сознательное, подсознательное

Чаще всего бессознательное восприятие противопоставлено сознательному, и наоборот. Но на основе психоаналитических исследований их принято рассматривать как единое целое в человеке, однако на разных уровнях.

Сознательное восприятие – одна из форм отражения объективной реальности на человеческой психике. Бессознательное – психический процесс, не находящий отражения в сознании человека и не управляемый им. Особенностью бессознательного восприятия является отсутствие субъективного контроля.

Выделяют несколько видов проявления бессознательного восприятия:

- Подпороговое восприятие, не поддающиеся осознанию, так как содержит большой объем информации.

- Стереотипы в поведении и атавизмы, которые отработаны до автоматизма.

- Неосознаваемое побуждение к действию, истинный смысл которого не осознается из-за неприемлемости с точки зрения социальности или противоречия иными побуждениями.

- Надсознательные процессы, которыми являются интуиция, вдохновение.

Примеры людей с разным восприятием

Восприятие у каждого человека разное, это доказано многими опытами.

Например, восприятие формы зависит от четкости изображения, которое получается на сетчатке глаза, и восприятия фигуры и фона. Иногда фигура и фон могут меняться местами, но наше восприятие не дает им делать это постоянно, так как наша перцепция основана на модели «Фигура на фоне». В качестве примера можно изучить изображение ниже.

На этих четырех изображениях разные люди могут видеть разные фигуры. На рисунке «а» можно увидеть молодую девушку либо грустную пожилую женщину, на изображении «б» вазу либо два профиля лица, на «в» – женское лицо или музыканта, играющего на саксофоне, на рисунке «г» утку либо кролика.

что это, какие бывают виды, примеры в психологии

Иллюзия восприятия в психологии

Одним из свойств человеческой психики является ее способность порождать иллюзии — перцептивные ошибки при восприятии внешних объектов или ситуаций. Иллюзии могут проявляться у абсолютно здоровых людей или быть признаком психического расстройства.

Иллюзии восприятия — это искаженная оценка реальных образов, их несоответствие тому, какими они являются на самом деле. Иллюзии могут возникать на уровне любого из органов чувств — они бывают слуховыми, тактильными, вкусовыми, обонятельными, зрительными.

Наиболее распространенными и изученными в психологии являются зрительные иллюзии. При этом их нельзя путать с галлюцинациями: если первые возникают при наличии реально существующих объектов, то вторые — это восприятие объектов, которых на самом деле нет.

ПримечаниеОтличить иллюзию от галлюцинации легко. Если человек видит медведя, а на самом деле это куст, то это иллюзия. А если он видит медведя, а на самом деле никого и ничего нет, то это галлюцинация.

Основные виды

Выделяют несколько основных иллюзий восприятия:

- иллюзии невнимательности;

- аффективные;

- парейдолические;

- оптико-геометрические.

Иллюзии невнимательности

Иллюзии невнимательности возникают при недостаточной концентрации внимания либо при нехватке информации, то есть в условиях, затрудняющих восприятие (сильный шум, слабое освещение, значительная удаленность объекта и т. д.). Например, на вечеринке, где играет громкая музыка, вместо одного слова слышится другое. Издалека можно принять незнакомого человека за знакомого и т. д. Часто возникновение этих иллюзий обусловлено ожиданием восприятия, то есть тем, на что настроено внимание в данный момент: так, ожидая увидеть гриб в лесу, человек видит его в опавшем листе или пеньке.

ПримечаниеИллюзии невнимательности исчезают сразу же, стоит человеку сосредоточиться на воспринимаемом предмете либо получить о нем дополнительную информацию: например, рассмотреть человека, принятого за знакомого, с более близкого расстояния.

Аффективные иллюзии

Аффектогенные иллюзии проявляются при переживании аффекта, то есть необычного эмоционального состояния (страха, сильного напряжения и т. д.). Например, бредущему по ночному лесу человеку куст может показаться хищным животным или лешим, а ремень на стуле в темной комнате будет воспринят как готовая к прыжку змея.

«А в темноте, страшилищами бредя,

Мы куст принять готовы за медведя».

У. Шекспир.

Аффективные иллюзии — нормальное явление для здоровых людей — особенно в ситуациях, которые воспринимаются как опасные, тревожные или волнительные. Очень часто они возникают у детей, которые боятся темноты и поэтому видят в обычных предметах спальни страшных животных или монстров.

Также аффективные иллюзии наблюдаются у пациентов с расстройствами психики. Так, если расстройство сопровождается повышенной тревожностью и подозрительностью больного, обычный уличный шум за окном воспринимается им как гомон толпы, которая собралась посмотреть на его казнь; в разговоре посторонних людей человек слышит упреки и осуждение в свой адрес; безобидный предмет в руке соседа по палате воспринимается как нож и т. д.

Парейдолические иллюзии

Парейдолические иллюзии — это иллюзорное восприятие реальных объектов.

Термин возник от греческих слов «para» («рядом», «около») и «eidolon» («образ»). Феномен был впервые описан Калбаумом и Ясперсом. В то время как некоторые разновидности иллюзий, например оптические, создаются намеренно, парейдолии возникают спонтанно, когда люди видят в случайных предметах различные образы, чаще всего — причудливо-фантастические.

ПримерНапример, рассматривая трещины на потолке, можно увидеть очертание лица, в кофейной пенке или яичнице разглядеть смайлик, в узорах на ковре — волшебный пейзаж, а в облаке на небе — силуэт дракона или корабля.

Очень часто такие иллюзии возникают при галлюцинаторном помрачнении сознания, возникающем вследствие интоксикации алкоголем или психоактивными препаратами.

Иногда парейдолические иллюзии имеют массовый характер, когда сразу много людей видят один и тот же образ при восприятии художественных полотен, природных явлений или других общеизвестных объектов.

ПримечаниеОдной из самых известных массовых парейдолий считается Кидония — регион на севере Марса. На снимке планеты, сделанном NASA, в одном из холмов люди отчетливо видят человеческое лицо.

Ученые затрудняются при определении причин возникновения этого феномена, выдвигая противоречивые мнения. Так, космолог Карл Саган считает, что парейдолия была необходимым инструментом выживания древнего человека: в условиях плохой видимости и на расстоянии было важно уметь распознавать лица, чтобы заранее понять, друг это или враг. В ходе эволюции люди так хорошо освоили этот механизм, что стали видеть образы даже там, где их нет.

ПримечаниеЭксперты считают, что многие известные явления являются результатом парейдолических иллюзий, например, легендарное Лохнесское чудовище, НЛО, оживший Элвис Пресли и т. д.

Парейдолию намеренно используют некоторые художники, например, Иштван Орос, у которого есть целая серия гравюр с подобными иллюзиями. Феномен научились имитировать и цифровые системы — на нем основано, например, распознавание лиц в Facebook и фотоаппаратах. Взяли его на вооружение и промышленные дизайнеры, которые выяснили, что продукт с антропоморфными характеристиками воспринимается потребителями как более привлекательный.

ПримерЯркий пример использования антропоморфии в промышленном дизайне — Contour Bottle, стеклянная бутылка Coca-Cola, имеющая очертания женского тела.

При этом, чтобы продукт вызвал положительные эмоции, человеческие черты в его дизайне должны быть слабо уловимыми. Если перестараться со сходством, то можно вызвать противоположную реакцию — страх и отвращение. Так, исследования в робототехнике показали, что чем большее сходство имеет робот с живым человеком, тем больше дискомфорта он вызывает у людей. Вероятно, это происходит потому, что робот начинает восприниматься не как машина, а как оживший мертвец или ненормальный человек.

Оптико-геометрические иллюзии

В психологии также выделяют оптико-геометрические иллюзии — их возникновение связано с особенностями строения и работы органа зрения. Суть этих иллюзий в том, что видимые отношения фигур не совпадают с реальными.

Типичный обман зрения — картинка, на которой нарисованы две линии одинакового размера со стрелками на концах. При этом большей кажется та, у которой стрелки обращены внутрь, а меньшей — та, у которой они обращены наружу.

Оптико-геометрические иллюзии не связаны с патологиями психики и возникают абсолютно у всех здоровых людей, поэтому их еще называют физиологическими.

Причины возникновения иллюзий восприятия

Иллюзии восприятия могут возникать по разным причинам:

- В результате временных функциональных ошибок в работе центральной нервной системы — при переутомлении, стрессовом состоянии, недосыпе и т. д.

- Из-за конкурирующей сенсорной информации. На человека одновременно воздействуют разные типы сенсорных источников, например, громкая музыка и яркий свет.

- Интерсенсорные эффекты — объединение чувств для воспроизведения определенного общего воздействия. Например, в ресторане вид и запах блюд, фоновая музыка и цветовая гамма — в совокупности усиливают вкусовые ощущения.

- Межсенсорное взаимодействие — взаимозависимое (кросс-модальное) действие разных органов чувств для формирования целостного представления об объекте.

- Стимуляция одного чувства вызывает иллюзию другого — например, звук провоцирует вкусовые или цветовые ощущения, а зрительный образ вызывает тактильные переживания.

У человека, который испытывает сильный страх или отвращение по отношению к паукам или жукам, один их вид провоцирует ощущение, что по нему ползают ненавистные насекомые. А наблюдение за качающейся лодкой может легко вызвать чувство укачивания.

Примеры иллюзий в психологии

Самыми известными в психологии являются оптические иллюзии движения. Одна из таких — иллюзия американского психолога Оучи. Если смотреть на шар в центре картинки, то кажется, что узор на нем движется из стороны в сторону. А если подвигать головой туда-сюда, не отрывая от шара взгляда, возникает ощущение, что узоры движутся вокруг него.

Еще один пример — так называемая фрактальная иллюзия: кажется, что рисунок пульсирует.

На иллюзии Акиоши Китаока круги «движутся».

Широко известны и иллюзии перевернутых картинок.

Примеры парейдолии можно часто увидеть в повседневной жизни.

основные свойства с примерами, определение кратко

Наше восприятие – это основной канал получения информации об окружающем мире и отражение этого мира. На основе восприятия человек формирует представления о предметах и явлениях действительности, имеет возможность познавать мир.

Это восприятие

Что такое восприятие

В рамках разных наук формулировки данного термина отличаются. Так, например, в философии под восприятием понимают психическое действие, в результате которого в сознании человека образуются четкие образы предметов окружающего мира. В то же время восприятие по определению – это результат получения человеком информации об окружающей действительности, то есть это законченный образ предмета или явления.

Важно! Синонимами восприятия являются такие понятия, как «чувственное познание», «перцепция».

Признаки восприятия

Восприятие – это в психологии когнитивный процесс, результатом которого является формирование субъективной картины мира через непосредственное воздействие предмета или явления на органы чувств человека.

Законченный образ предмета в сознании человека формируется в результате совокупной работы различных анализаторов. Так, посредством зрения можно сделать вывод о цвете предмета, через тактильное ощупывание получить информацию о его текстуре. Если взять предмет в руки, можно почувствовать его вес, с помощью обоняния есть возможность ощутить его запах, посредством рецепторов на языке определить вкус. Получается, что в процессе знакомства с предметом воедино сливаются когниция и перцепция.

Важно! Восприятие всегда субъективно. Индивидуальные особенности работы анализаторов, жизненный опыт человека объясняют тот факт, что законченный образ предмета, воспринимаемого разными людьми, может отличаться. Процесс перцепции неразрывно связан с мышлением, вниманием, памятью, речью, эмоционально-волевой сферой.

Уровни восприятия

Процесс формирования целостного образа предмета проходит 4 уровня:

- Один из анализаторов замечает предмет. Человек может его увидеть, почувствовать запах или услышать какой-то характерный звук.

- Соотнесение сигнала от анализатора с тем или иным предметом. Этот процесс происходит с обращением к имеющимся в памяти представлениям о предметах окружающей действительности и соотнесением обнаруженного признака предмета с тем или иным эталоном.

- Идентификация и опознание. В результате мыслительной деятельности человек приходит к выводу о том, что это за предмет, как он называется, для чего нужен. Результатом процесса является формирование законченного образа предмета.

Формирование образа предмета

Виды восприятия у людей

В процессе приятия окружающей действительности всегда участвуют все анализаторы, однако ведущим каналом получения информации является только 1 из них. Так, при чтении ведущим каналом является зрение, при прослушивании музыки – слух и т.д. Перцепцию принято классифицировать по различным основаниям.

По модальности

По модальности выделяют следующие виды восприятия:

- Зрительное – формирование законченного образа предмета в сознании;

- Слуховое – способность воспринимать звуки;

- Осязательное – получение информации о той или иной вещи через прикосновение к ней;

- Обонятельное – способность различать запахи;

- Вкусовое – выражает формирование представлений о пище на основе работы вкусовых рецепторов.

В зависимости от ведущего анализатора

В зависимости от того, какой анализатор является ведущим, перцепция подразделяется на простую и сложную. К простым видам относятся кинетическая (в основе лежат ощущения и движение), аудиальная (базируется на слухе) и визуальная (на зрении).

Основные сложные виды и свойства восприятия основаны на сочетании сигналов от разных органов чувств. Если человек одинаково часто опирается на 2 и более анализаторных системы, то это приводит к выработке у него двигательно-зрительно-слухового или двигательно-зрительного восприятия.

Дополнительная информация. Кроме того, существуют специальные виды перцепции, которые появляются в конкретной ситуации при определенных действиях человека. Например, когда человек определяет расстояние до пункта назначения, работает один вид восприятия. Когда мужчина думает о том, как девушка к нему относится, анализируя ее поведенческие реакции, включается другой вид этого психического процесса.

Как она ко мне относится?

По способу актуализации

В психологии выделяются такие виды восприятия, как произвольное и непроизвольное. Если этот процесс произвольный, то у него есть определенная цель, и человек совершает конкретные действия для ее достижения. Произвольное восприятие имеет место, когда человек читает научный текст, желая изучить что-то новое.

Непроизвольное восприятие обусловлено яркими характеристиками объекта. Оно проявляется, к примеру, когда в аудиторию заходит опоздавший студент – все присутствующие поворачивают головы на звук открывающейся двери.

Основные свойства восприятия с примерами

Рассматриваемый психический процесс обладает такими свойствами, как:

- Целостность – характеристика конечного образа, которая возникает в результате совокупности ощущений. Конечный образ всегда целостный. Так, например, муха воспринимается лягушкой как объект охоты только тогда, когда муха двигается. Если муха неподвижна, лягушка не пытается ее поймать, так как не воспринимает ее в качестве насекомого.

- Постоянство – однажды усвоенные характеристики того или иного предмета человек склонен на протяжении длительного времени соотносить именно с этим предметом, безошибочно формируя конечный образ. Незначительные изменения характеристик предмета не приводят к затруднениям с его классификацией. Так, например, молодой человек встречается с высокой девушкой, у которой голубые глаза и светлые волосы. Однажды его девушка перекрасилась в брюнетку. Но он все равно воспринимает ее как свою партнершу, она не стала для него незнакомкой.

- Предметность – способность объединять предмет с родовой группой по ключевым характеристикам. Например, зеленое, круглое, сладкое – это яблоко. Зеленое, длинное, с лапами и хвостом – это крокодил. Процесс классификации предметов по родовым группам может занимать некоторое время. Иногда для верного соотнесения человеку требуется подойти и рассмотреть предмет поближе или взять его в руки.

Предметность восприятия

- Структурность – отражается на сложности процесса перцепции, который нельзя свести просто к сумме ощущений от разных органов чувств. Замена одной из ключевых характеристик приводит к формированию совершенно нового образа. Так, например, большое, железное и способное плавать – это корабль. Однако большое, железное, способное передвигаться по железнодорожным путям – это поезд, а не корабль.

- Избирательность – выделение 1 объекта среди фона. Объем восприятия ограничен. Ребенок не может одновременно играть множеством игрушек. Первым делом он возьмет самую яркую или самую большую игрушку. Так включается избирательность: малыш выбирает наиболее бросающийся в глаза предмет по цвету или размеру. Выбрав из множества понравившуюся игрушку, ребенок на некоторое время теряет интерес к остальным, в поле его восприятия находится только самая лучшая.

- Апперцепция – зависимость образования образа от индивидуальных особенностей анализаторных систем человека и его жизненного опыта. Один и тот же предмет может быть воспринят разными людьми по-разному. Так, например, библия для верующих людей является одной из главных жизненных книг, где изложены правила жизни и устои общества, но для атеиста она представляется всего лишь книгой, которая ничем не отличается от любого другого художественного произведения.

- Активность восприятия – способность человека осознавать окружающую действительность, накапливать опыт использования предметов. Например, изначально малыш не знает, какую функцию выполняет ложка. Он может стучать ею по стене, смотреться в нее как в зеркало, копать ею песок. Однажды мама показывает ему, что с помощью ложки можно есть. Усвоив это, малыш понимает, что ложка является столовым прибором, а не молотком, зеркалом или лопаткой.

Ошибки в восприятии

Как и в любом другом психическом процессе, в восприятии случаются ошибки, в результате которых у человека формируются ошибочные представления о предметах и явлениях. К типичным ошибкам восприятия относятся иллюзии и галлюцинации.

Иллюзия

Иллюзия – это искаженное восприятие предметов или явлений. Иллюзии бывают 2 видов:

- Аффектогенные иллюзии, причиной которых выступают эмоции и чувства. Например, пугливый человек может явственно увидеть чудовище в тени куста, а человеку с низкой самооценкой кажется, что его недолюбливает начальство, к нему постоянно придираются.

- Парейдолические иллюзии, которые характеризуются возникновением фантастических образов при взаимодействии с реальностью. Так, например, черные пятна на белой простыни могут быть приняты человеком за насекомых.

Галлюцинации – это тип образов, которых в действительности не существует. Галлюцинации являются одним из симптомов расстройства психики. Так, человек может слышать голоса, ему может мерещиться присутствие кого-то в комнате, хотя в данный момент времени рядом с ним никого нет, и он находится в тишине.

Дополнительная информация. У здорового человека могут возникнуть галлюцинации в результате употребления психотропных веществ. Также галлюцинации можно вызвать с помощью гипноза.

Восприятие человека человеком

В обществознании выявлена особенность восприятия людьми друг друга. При знакомстве нет возможности получить достаточное количество информации для того, чтобы сформировался целостный законченный образ. Только в процессе длительного общения люди узнают друг друга настолько, что в сознании складывается психологический портрет товарища.

В момент первой встречи люди стараются произвести хорошее впечатление, если они заинтересованы в партнере по общению. Они словно встают на цыпочки, желая стать выше в нравственном плане. Свои недостатки и слабые стороны в самом начале отношений люди старательно маскируют. Первичный образ о собеседнике формируется у человека на основе анализа его осанки, позы, жестов, стиля общения.

Восприятие людьми друг друга

Кроме того, если собеседник сообщает свою профессию, человек мысленно приписывает ему стереотипные качества типичного представителя той или иной сферы профессиональной деятельности. Так, людям свойственно считать, что учителя ведут правильный образ жизни, а музыканты ранимы, впечатлительны, романтичны.

Социальный статус человека также оказывает существенное влияние на то, какое мнение складывается о нем у окружающих.

Интересный факт. Если человек обладает красивой внешностью, то партнеры по общению склонны наделять его положительными личностными качествами, которыми он в действительности не обладает. Если внешне собеседник напоминает человеку кого-то из родственников, симпатия к нему возникает с первых минут общения.

Развитие восприятия у детей

Основы восприятия как психического процесса закладываются в младенческом возрасте. Однако в раннем возрасте восприятие малыша еще очень несовершенно. В первые годы жизни у ребенка формируются зрительно-осязательные и зрительно-двигательные связи, которые возникают в процессе манипулятивной деятельности с предметами. Позже манипуляция сворачивается к «ощупыванию» нового предмета взглядом – это говорит о новой ступени в развитии перцепции.

В дошкольном и младшем школьном возрасте восприятие обусловлено впечатлительностью и эмоциональностью детей: непроизвольное восприятие у них преобладает над произвольным.

Наиболее трудны для освоения детьми пространственные свойства предметов, которые связаны со зрительными, кинестезическими и осязательными ощущениями. В период дошкольного детства дети успешно осваивают такие понятия, как форма, размер и величина предметов, учатся определять расстояние и пространственное расположение предметов относительно друг друга.

Серьезные трудности для детей младшего дошкольного возраста представляет восприятие времени. Они не всегда правильно употребляют слова «завтра», «вчера», «позже», «раньше».

Восприятие времени детьми

По мере освоения окружающего мира, а также систематического школьного обучения условно-рефлекторные связи ребенка совершенствуются, что является толчком к развитию восприятия.

Ключевая роль в развитии детского восприятия принадлежит взрослому. Так, родители и педагоги учат детей действиям с предметами, направляют процесс развития ребенка, обращают его внимание на существенные характеристики предметов и явлений действительности. Много значить будут развернутые и полные ответы взрослого на вопросы ребенка о тех или иных предметах и явлениях.

Внимание! Для развития восприятия ребенка нужно организовать его игру и практическую деятельность с предметами. В процессе игры дети учатся различать основные свойства предметов: цвет, вес, форму, величину. Для того чтобы ребенок мог изучить предмет, понять его предназначение, ему нужно ощупать его, попробовать совершать различные действия с ним. В ходе игры и практических действий создаются оптимальные условия для взаимодействия анализаторов, что приводит к формированию целостного представления о мире.

Огромным потенциалом для развития перцептивных навыков обладают художественные виды деятельности детей. В рисовании по образцу и в процессе лепки дети учатся чувствовать пропорции, передавать форму и размер предмета, различать оттенки палитры. Так, к старшему дошкольному возрасту восприятие ребенка становится управляемым и произвольным.

В период школьного обучения восприятие совершенствуется за счет многообразия учебных дисциплин и различных видов деятельности детей под руководством учителя. Для формирования перцептивных навыков учитель должен использовать наглядные пособия: во-первых, это стимулирует работу сразу нескольких анализаторов, во-вторых, способствует лучшему запоминанию информации. Большое значение имеет самостоятельная поисковая работа учащихся.

Таким образом, восприятие играет важную роль в жизни человека. Сформированные на высоком уровне перцептивные навыки обеспечивают успешность обучения, гармоничное развитие личности, способность к научному творчеству. Взрослым важно помнить, что сама собой эта способность не сформируется, необходимо с раннего возраста создавать условия для игры ребенка с разными предметами. Важно в раннем детстве дать возможность формироваться сенсорным эталонам и познавательному интересу. При соблюдении этих условий в период школьного обучения ребенок будет проявлять активность и самостоятельность в познании окружающего мира.

Краткое восприятие реальности

Видео

Восприятие (психология) | определение восприятия (психология) по Медицинскому словарю

Психический процесс распознавания и интерпретации объекта посредством одного или нескольких органов чувств, стимулируемых физическим объектом. Таким образом можно распознать форму, цвет, расположение и отличие объекта от фона. См. Ощущение ; визуальная интеграция.анортоскопическое восприятие См. Анортоскоп .

бинокулярное восприятие Восприятие, полученное при одновременном использовании обоих глаз.

восприятие контура См. Контур .

восприятие глубины Восприятие расстояния до объекта от наблюдателя ( абсолютное расстояние ) или расстояния между двумя объектами ( относительное расстояние ). Наша способность судить о последнем гораздо точнее, чем о первом. На восприятие глубины влияют многие факторы. Наиболее важным является наличие на двух сетчатках разных изображений одного и того же объекта (так называемое бинокулярное несоответствие или диспаратность сетчатки ).Есть также много других факторов, способствующих развитию, таких как характеристики стимула (называемые репликами ), бинокулярный параллакс и, в меньшей степени, мышечная проприоцептивная информация, обусловленная усилиями аккомодации и конвергенции. Восприятие глубины более точное при бинокулярном зрении, но возможно при монокулярном зрении с использованием следующих сигналов : взаимное расположение (суперпозиция), относительное положение, относительный размер, линейная перспектива, текстурный градиент, воздушная перспектива, свет и тень, тень и параллакс движения ( Рис.P6). Syn. пространственное видение. См. острота стереоскопического зрения ; бинокулярный зрительный отсек ; иллюзия луны; воздушная перспектива; линейная перспектива; облегчение; Комната Эймса; листовая комната; стереопсис.

дермооптическое восприятие См. экстрасенсорное восприятие.

экстрасенсорное восприятие Восприятие, полученное средствами, отличными от обычных органов чувств, как, например, телепатия (чтение мыслей) или чтение путем перемещения пальца по печатному тексту ( дермооптическое восприятие ).

светлый р . (LP) Термин, используемый для обозначения едва видящего глаза, который может видеть только свет, но не форму объектов. Потеря восприятия света означает слепоту.

подсознательное восприятие Стимулы ниже порога ощущения (т. Е. Подсознательные) могут в редких случаях (например, воздействие длительностью 40 мс, замаскированное другим стимулом) бессознательно вызывать восприятие. Тогда эффект будет очень коротким (менее 200 мс).

зрительное восприятие Восприятие, полученное через зрение.

Рис. P6 Примеры монокулярных сигналов для восприятия глубины; А — относительный размер; B, расположение и относительный размер

Миллодот: Словарь оптометрии и визуальных наук, 7-е издание. © 2009 Butterworth-Heinemann

Восприятие в психологии 101 на AllPsych Online

Как упоминалось во введении, восприятие означает интерпретацию того, что мы воспринимаем через наши чувства. То, как мы воспринимаем окружающую среду, отличает нас от других животных и друг от друга.В этом разделе мы обсудим различные теории о том, как наши ощущения организованы и интерпретируются, и, следовательно, как мы понимаем то, что мы видим, слышим, ощущаем на вкус, осязание и запах.

Гештальт-принципы группирования

Немецкое слово «гештальт» примерно переводится как «целое» или «форма», и гештальт-психолог искренне полагал, что целое больше, чем сумма его частей. Они предположили, что для того, чтобы интерпретировать то, что мы получаем через наши органы чувств, мы пытаемся организовать эту информацию в определенные группы.Это позволяет нам полностью интерпретировать информацию без ненужного повторения. Например, когда вы видите одну точку, вы воспринимаете ее как таковую, но когда вы видите пять точек вместе, вы группируете их вместе, говоря «ряд точек». Без этой тенденции к группированию наших восприятий та же самая строка была бы видна как «точка, точка, точка, точка, точка», что потребовало бы больше времени для обработки и уменьшения нашей способности восприятия. Гештальт-принципы группирования включают четыре типа: сходство, близость, непрерывность и завершенность.

Сходство относится к нашей тенденции группировать вещи вместе, основываясь на том, насколько они похожи друг на друга. На первом рисунке выше мы обычно видим два ряда красных точек и два ряда черных точек. Точки сгруппированы по одинаковому цвету. На следующем рисунке мы склонны воспринимать три столбца по две строки в каждом, а не шесть разных строк. Линии сгруппированы вместе из-за того, насколько они близки друг к другу или их близости друг к другу. Непрерывность относится к нашей тенденции видеть шаблоны и, следовательно, воспринимать вещи как принадлежащие друг другу, если они образуют некоторый тип непрерывного шаблона.На третьем рисунке, хотя это всего лишь серия точек, он начинает выглядеть как «X», поскольку мы воспринимаем верхнюю левую часть как продолжающуюся до нижнего правого, а нижнюю левую — до верхнего правого. Наконец, на четвертом рисунке мы демонстрируем закрытие или нашу тенденцию завершать знакомые объекты, в которых есть промежутки. Даже на первый взгляд мы воспринимаем круг и квадрат.

Поддержание постоянного восприятия

Представьте себе, если бы каждый раз, когда объект менялся, нам приходилось полностью его обрабатывать.В следующий раз, когда вы подойдете к зданию, вам придется заново оценивать размер здания с каждым шагом, потому что мы все знаем, что чем ближе мы приближаемся, тем все становится больше. Здание, которое когда-то было всего в несколько дюймов, теперь почему-то превышает 50 футов в высоту.

К счастью, этого не происходит. Благодаря нашей способности сохранять постоянство в нашем восприятии, мы видим это здание одинаковой высоты, независимо от того, на каком расстоянии оно находится. Постоянство восприятия относится к нашей способности видеть вещи по-другому без необходимости заново интерпретировать свойства объекта.Обычно есть три константы: размер, форма, яркость.

Постоянство размера относится к нашей способности видеть объекты одинакового размера, даже когда наше расстояние от них заставляет вещи казаться больше или меньше. Это верно для всех наших чувств. Когда мы уходим от радио, песня становится мягче. Мы понимаем и воспринимаем это так же громко, как и раньше. Разница в том, что мы находимся на расстоянии от того, что мы ощущаем.

Все видели тарелку в форме круга.Однако когда мы видим ту же самую пластину под углом, она больше похожа на эллипс. Постоянство формы позволяет нам воспринимать эту пластину как круг, даже если угол, под которым мы ее рассматриваем, искажает форму.

Постоянство яркости означает нашу способность распознавать, что цвет остается неизменным независимо от того, как он выглядит при разных уровнях освещения. Та темно-синяя рубашка, которую вы носили на пляже, внезапно становится черной, когда вы идете в помещении. Без постоянства цвета мы бы постоянно переосмысливали цвет и были бы поражены чудесным преобразованием нашей одежды.

Расстояние восприятия

Мы определяем расстояние с помощью двух разных сигналов: монокуляра и бинокля. Монокулярные сигналы — это те сигналы, которые можно увидеть только одним глазом. Они включают размер; текстура, перекрытие, затенение, высота и четкость.

Размер относится к тому факту, что изображения большего размера воспринимаются как более близкие к нам, особенно если два изображения относятся к одному и тому же объекту. Текстура объектов имеет тенденцию становиться более гладкой по мере удаления объекта, предполагая, что более детализированные текстурированные объекты находятся ближе.Из-за перекрытия эти объекты, покрывающие часть другого объекта, воспринимаются как более близкие. Затенение или тени объектов могут указывать на расстояние до них, позволяя более близким объектам отбрасывать более длинные тени, которые будут перекрывать объекты, находящиеся дальше. Объекты, которые находятся ближе к нижней части нашего поля зрения, кажутся нам более близкими из-за нашего восприятия горизонта, где выше (высота) означает дальше. Подобно текстуре, объекты имеют тенденцию становиться размытыми по мере удаления, поэтому более четкие или более четкие изображения имеют тенденцию восприниматься как более близкие (четкость).

Бинокулярные сигналы относятся к тем сигналам глубины, для восприятия которых необходимы оба глаза. Есть два важных бинокулярных сигнала; конвергенция и несоответствие сетчатки. Под конвергенцией понимается тот факт, что чем ближе объект, тем больше нужно повернуть глаза внутрь, чтобы сфокусироваться. Чем дальше сходятся наши глаза, тем ближе кажется объект. Поскольку наши глаза видят два изображения, которые затем отправляются в наш мозг для интерпретации, расстояние между этими двумя изображениями или их ретинальное несоответствие является еще одним сигналом относительно расстояния до объекта.

сигналов восприятия глубины (психология) — EruptingMind

Восприятие глубины связано с тем, почему мы видим объекты в трехмерном виде, а не как плоские, и как это достигается.

Это довольно интересный вопрос, если задуматься над ним, потому что, хотя сам глаз может быть трехмерным шаром, сетчатка не является, она плоская. Так как же плоская поверхность дает нам ощущение глубины?

Лучше всего подойти к этому на примере картины на плоском холсте.Несмотря на то, что холст, как и сетчатка, плоский, кажется, что изображение имеет глубину.

Несмотря на то, что эта картина находится на плоском холсте, вы все равно воспринимаете ее в 3D. Зачем?Такое восприятие глубины стало возможным благодаря подсказкам, которые предоставляют зрителю различные типы визуальной информации. В дополнение к этому восприятие глубины также стало возможным благодаря сигналам бинокулярного и монокулярного зрения. Итак, давайте теперь рассмотрим каждый из них.

Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение — это зрение двумя глазами, и основным признаком восприятия глубины, связанным с бинокулярным зрением, является несоответствие сетчатки.

Поскольку между зрачками глаз примерно три дюйма, это означает, что правый глаз дает немного иное изображение, чем левый глаз. Несоответствие ( разность ) между этими двумя изображениями сетчатки ( расхождение сетчатки) можно использовать в качестве подсказки для глубины / расстояния.

Каждый глаз захватывает немного отличающееся изображение, и разница между этими изображениями служит признаком глубины / расстояния.Несоответствие сетчатки также является еще одним примером того, как мир ощущений отличается от мира восприятия.Ведь на уровне ощущений (, т.е. видя своими глазами ) мы фактически воспринимаем два образа. Однако на уровне восприятия ( в вашей голове ) мы воспринимаем только одно изображение.

Эту способность мозга объединять два изображения иногда называют «эффектом застежки-молнии», и отчасти из-за несоответствия сетчатки изображения, которые мы видим, кажутся трехмерными.

Монокулярное зрение

Тот факт, что восприятие глубины возможно только одним глазом, показывает, что есть другие визуальные подсказки, которые позволяют нам воспринимать глубину, и что эта глубина не является исключительно результатом несоответствия сетчатки.Вы можете проверить это на себе прямо сейчас, закрыв один глаз и осмотревшись.

Это показывает, что существуют определенные монокулярные реплики (, описанные ниже ), которые позволяют вам воспринимать глубину.

Признаки восприятия глубины

Ниже мы рассмотрим некоторые другие способы создания восприятия глубины.

Линейная перспектива

Линейная перспектива описывает тенденцию сходящихся параллельных линий на горизонте.

Это также известно как Иллюзия Понцо, пример которой вы можете увидеть на картинке ниже.Обратите внимание, как сходящиеся линии создают глубину изображения.

Восприятие глубины на этом изображении создается за счет схождения параллельных линий на горизонте.Взаимодействие

Взаимодействие происходит, когда один объект блокируется другим

Границы в психологии | Наука восприятия

Этот специальный раздел посвящен пониманию восприятия и сенсорного познания с междисциплинарной точки зрения. Сюда входят экспериментальные исследования, как фундаментальные, так и клинические, на людях и животных с использованием психофизических методов, электрофизиологии или визуализации мозга.Мы также поощряем представление компьютерных исследований, которые способствуют нашему пониманию восприятия на основе вычислительной нейробиологии, ИИ (искусственного интеллекта) или математических моделей. Приветствуются методологические вклады, описывающие новые достижения в сборе или анализе перцептивных данных. Статьи с теорией и точками зрения могут быть рассмотрены, если они мотивированы строгими научными аргументами.

Сферы, охватываемые этим разделом, включают (но не ограничиваются):

• зрительное, слуховое, тактильное, обонятельное, вкусовое восприятие

• сенсорное познание и внимание

• мультисенсорная интеграция

• модели восприятия человека, животных и компьютерные модели

• когнитивная нейробиология восприятия

• экспериментальная психология и психофизика

• развитие и возрастное снижение перцептивных способностей

• дефицит восприятия и сенсорная реабилитация

• индивидуальные отличия

Наша междисциплинарная направленность подразумевает, что нас также интересуют:

• теории восприятия

• вычислительное восприятие, искусственное восприятие

• сравнение человеческого / биологического и машинного восприятия

Все заявки должны вносить значительный вклад в фундаментальные, клинические или прикладные науки.Эмпирические исследования должны демонстрировать методологическую и статистическую строгость, с явной мотивацией для выбора размера выборки и соответствующими отчетами о размере эффекта и вариабельности выборки (стандартное отклонение, стандартная ошибка, доверительные интервалы, планки ошибок и т. Д.).

Советская психология: искусство как восприятие

Советская психология: искусство как восприятиеПсихология искусства. Выготский 1925

Искусство как восприятие

Принципы критики. Искусство как восприятие.Рационализация этой формулы. Критика теории форм. Практические результаты этой теории. Недостатки психологии форм. Зависимость от ассоциативной и сенсуалистической психологии

Существуют различные психологические теории, каждая по-своему объясняющая процессы художественного творчества или восприятия. Однако очень немногим из них удалось положить конец. Нет полностью общепринятой системы психологии искусства. Некоторые авторы, такие как Мюллер-Фрайенфельс, которые хотят обобщить все, что было сделано в этой области, дают лишь эклектичный отчет или синопсис разрозненных точек зрения.Большинство психологов работали только над некоторыми частными проблемами общей теории искусства и исходили в своих исследованиях с разных подходов, идя разными путями и приходя к разным выводам. Без общей идеи или действенного методологического принципа трудно систематически оценивать, чего психология достигла в этом направлении.

Следовательно, мы можем исследовать только те психологические теории искусства, которые были или могут быть развиты в систематической теории и применить их предпосылки к нашему исследованию.Другими словами, мы можем подходить критически только к тем психологическим теориям, которые оперируют объективно-аналитическим методом (объективным анализом произведения искусства) и, исходя из этого анализа, разработать подходящую психологию. Другие методы расследования недоступны. Для проверки результатов нашего исследования с помощью установленных ранее фактов и правил потребовались бы окончательные результаты нашего исследования, поскольку только окончательные выводы можно сравнивать с результатами других исследований, которые пошли по совершенно иному пути.

Эта процедура сокращает количество теорий, которые могут быть подвергнуты критическому исследованию, до трех типичных психологических систем, каждая из которых связана с различными частичными исследованиями, несогласованными подходами и т. Д.

Критика, которую мы намерены развивать, должна, в соответствии с интерпретацией и значимостью поставленной перед нами задачи, исходить из чисто психологической силы и надежности каждой теории. Достоинства каждой теории в ее собственной специализированной области, такой как лингвистика или литература, здесь не рассматриваются.

Первая и самая распространенная формула психологии искусства восходит к В. фон Гумбольдту; он определяет искусство как восприятие. Потебня принял этот принцип в качестве основного в ряде своих исследований. В модифицированной форме он приближается к широко распространенной теории, пришедшей к нам из древности, согласно которой искусство — это восприятие мудрости, а также обучение и инструкция — это его основные задачи. Одним из основных положений этой теории является аналогия между активностью и эволюцией языка и искусства.Психологическая система филологии показала, что слово делится на три основные элементы: звук или внешняя форма; образ, или внутренняя форма; и значение или значение. Под внутренней формой понимается этимологическая форма, выражающая содержание. Часто об этой внутренней форме забывают или вытесняется расширенным значением слова. Однако в других случаях эту внутреннюю форму можно легко определить. Этимологическое исследование показывает, что там, где сохранялись только внешняя форма и значение, существовала внутренняя форма. однажды, но был забыт по мере развития языка.Например, русское слово «мышь» когда-то означало «вор», и только благодаря внутренней форме звуки приобрели значение «мышь». В таких словах, как трамвай, газета, повозка и т. Д., Внутренняя форма все еще очевидна, как и тот факт, что образ, содержащийся в этих словах, постепенно вытесняется их расширенным содержанием. Это приводит к конфликту между первоначальным более строгим смыслом этих слов и последующим более широким применением. Когда мы говорим о газетах или запряженной лошадью повозке с собаками, этот конфликт становится очевидным.Чтобы проиллюстрировать значение внутренней формы и ее важную роль по аналогии с искусством, давайте исследуем феномен синонимов. Два синонима имеют одинаковое содержание, но разную звуковую форму, потому что внутренняя форма каждого слова совершенно разная. В русском языке луна и месяц означают одно и то же. Этимологически луна в русском языке означает нечто капризное, причудливое, изменчивое и непостоянное (относится к лунным фазам), а месяц — это мера (имеется в виду измерение времени по лунным фазам).Разница между этими двумя словами чисто психологическая. Они приводят к одному и тому же результату, но с помощью разных мыслительных процессов. Точно так же две разные подсказки могут заставить нас угадывать одно и то же, но способ угадывания каждый раз будет разным. Потебния блестяще формулирует эту мысль: «Внутренняя форма каждого слова дает нашей мысли другое направление …»

Психологи обнаружили, что те же три элемента, которые составляют слово, встречаются и в произведении искусства.Утверждается что психологические процессы восприятия и создания произведения искусства совпадают с идентичными процессами восприятия и создания слова. «Те же стихийные силы, — говорит Потебния, — также присутствуют в произведениях искусства, и мы можем распознать их, если рассуждаем следующим образом:« Есть мраморная статуя (внешняя форма) женщины с мечом и чешуей ( внутренняя форма), представляющая справедливость (содержание) ». Мы обнаружим, что в произведении искусства образ относится к содержанию, так же как одним словом понятие относится к чувственному образу или идее.Вместо «содержания» произведения искусства мы можем использовать более общий термин «идея».

Эта аналогия раскрывает механизм психологических процессов, соответствующих созданию произведения искусства. Становится очевидным, что значение или описательная сила слова равна его поэтической ценности, так что основой художественного опыта является репрезентация, а его общие черты характера являются общими свойствами интеллектуального и воспринимающего процессов. Ребенок, который никогда раньше не видел стеклянный шар, может назвать его маленьким арбузом и объяснить необычный и неизвестный опыт с помощью старого и знакомого образа.Знакомая идея маленького арбуза помогает ребенку осознать новую концепцию. «Шекспир создал Отелло, — говорит Овсянико-Куликовский, — чтобы постичь идею ревности». Ребенок использовал «маленький арбуз», чтобы воспринимать стеклянный шар … «Стеклянный шар — это не что иное, как маленький арбуз», — говорит ребенок. «Ревность — это Отелло», — говорит Шекспир. Удачно или нет, но ребенок объяснил стеклянный шар. Шекспир блестяще объяснил ревность сначала себе, а затем и всем.

Таким образом, поэзия или искусство — это особый образ мышления, который, в конечном счете, приводит к тем же результатам, что и научное знание (шекспировская плантация ревности), но другим способом. Искусство отличается от науки только своим методом, способом переживания и восприятия, другими словами, психологически. «Поэзия и проза, — говорит Потебня, — это прежде всего« определенный способ мышления и восприятия. Без изображения нет искусства, особенно поэзии ».

Согласно этой теории художественного понимания, произведение искусства можно применять как предикат к новым, неощутимым явлениям или идеям, чтобы воспринимать их так же, как изображение в слове помогает воспринять новое значение.Что мы невозможно понять сразу и прямо, может быть понят окольным путем, аллегорически. Таким образом, весь психологический эффект произведения искусства можно полностью объяснить этой косвенностью.

В русском слове мышь, по Овсянико-Куликовскому, мысль идет к цели, а именно к определению понятия, идя прямым путем и делая только один шаг. На санскрите он идет косвенным путем сначала к значащему вору, а оттуда к значащей мыши, таким образом делая два шага.По сравнению с первым прямолинейным движением последнее более ритмично … В психологии языка, то есть с точки зрения реалистического мышления (не всегда формально логического), важно то, как что-то сказано, как это мыслится и как представлено содержание, а не то, что говорится или думается.

Следовательно, очевидно, что мы имеем дело с интеллектуальной теорией. Искусство требует умственной работы; все остальное в психологии искусства случайно. «Искусство — это определенное упражнение для размышления», — говорит Овсянико-Куликовский.Тот факт, что искусство, созданное или воспринимаемое, сопровождается сильными эмоциями, эти авторы называют маргинальным явлением, а не частью самого процесса. Это награда за усилия, потому что изображение, необходимое для понимания определенной идеи, предикат этой идеи, «было предоставлено мне заранее художником и пришло бесплатно». Свободное чувство относительной легкости, паразитического удовольствия от бесплатной эксплуатации чужого труда — источник художественного наслаждения.Так сказать, Шекспир работал на нас, найдя для идеи ревности подходящий образ Отелло. Все удовольствие, которое мы испытываем при чтении «Отелло», приходит от приятного использования чужих работ и эксплуатации без ущерба для чужого художественного творчества. Интересно отметить, что этот односторонний интеллектуализм системы открыто признается всеми наиболее яркими представителями этой школы. Хорнфельд, например, говорит, что определение искусства как восприятия «охватывает только один из аспектов художественного процесса.Он также указывает, что при такой интерпретации психологии искусства стирается граница между процессом научного и художественного восприятия, что в этом отношении «Великие научные истины подобны художественным образам», и, следовательно, «это определение поэзии требует более тонкого дифференциации специфики , которое нелегко найти».

Довольно интересно, что эта теория находится в противоречии со всей психологической традицией, связанной с проблемой.Ученые исключили все интеллектуальные процессы из эстетического анализа. «Многие теоретики в одностороннем порядке подчеркивают, что искусство — это вопрос восприятия, фантазии или чувства, противопоставляя искусство науке как области знания, что оно может показаться несовместимым с теорией искусства, если мы утверждаем, что процесс мышления также часть художественного наслаждения ». Это один из авторов оправдания включения мыслительного процесса в анализ эстетического наслаждения. Мысль используется здесь как краеугольный камень в объяснении феномена искусства.

Этот односторонний интеллектуализм проявился довольно рано, так что второму поколению исследователей пришлось внести существенные исправления в теории своих учителей. Строго говоря, с психологической точки зрения эти поправки сводят на нет утверждения учителей. Не меньше, чем Овсянико-Куликовский должен был выйти с учением или теорией, согласно которым тексты песен являются особым аспектом художественного творчество, раскрывающее «принципиальное психологическое отличие» от эпоса.Сущность лирического искусства может быть сведена к процессам восприятия или к чистому умственному труду. Решающую роль играет эмоция, эмоция настолько отчетливая, что ее можно отделить от вторичных эмоций, возникающих в процессе научного и философского творчества.

Любое человеческое творчество связано с эмоциями. Например, анализируя психологию математики, мы обнаружим особый вид «математической эмоции». Однако ни один математик, философ или биолог-экспериментатор не согласится с тем, что его задача состоит в создании определенных эмоций, связанных с полем его деятельности.Мы невозможно говорить о науке или философии как о эмоциональной деятельности. . . Эмоции играют доминирующую роль в художественном творчестве.

Они порождаются самим контентом и могут быть любого рода или вида: горе, печаль, жалость, гнев, сочувствие, негодование, ужас и т. Д. Эти эмоции сами по себе не являются лирическими, но они могут случайно включать лирическую «полосу», если произведение искусства имеет лирическую форму, как, например, стихотворение или отрывок из ритмической прозы. Возьмем сцену прощания Гектора с Андромахой.Читая его, мы можем испытать сильные эмоции и даже заплакать. Но в этой эмоции нет ничего лирического, так как она вызвана только эмоциональной сценой. Однако в сопровождении ритмического эффекта текучие гекзаметры, это вызывает лирические эмоции. Последнее было более мощным в те дни, когда стихи Гомера пели слепые рапсоды под звуки кифары. Ритм пения и музыки соединяется с ритмом стиха.