Все стихи Эльдара Рязанова

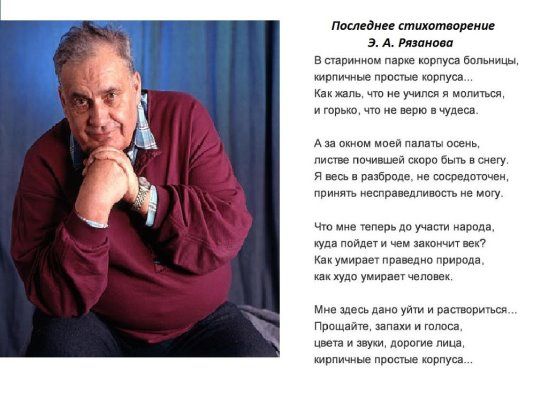

- В старинном парке корпуса больницы…

- В трамвай, что несётся в бессмертье

- Всё тороплюсь, спешу, лечу я

- Господи, ни охнуть, ни вздохнуть

- Если утром где-то заболело

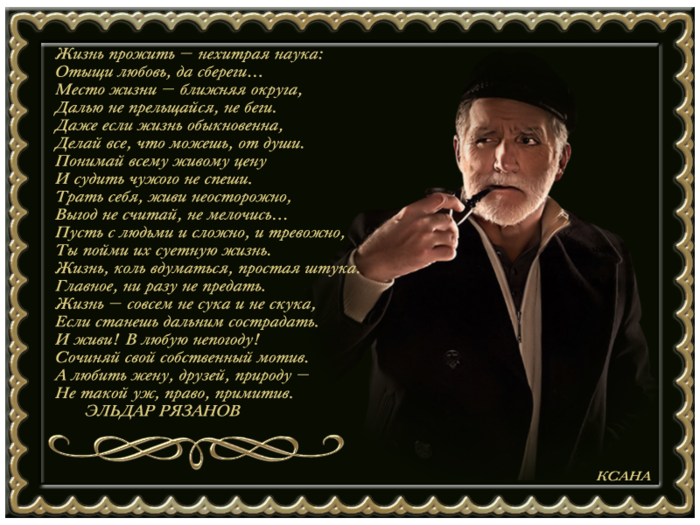

- Жизнь прожить – нехитрая наука

- Как много дней, что выброшены зря,

- Когда-то, не помню уж точно когда

- Меж датами рожденья и кончины

- Музыка жизни

- Ты укрой меня снегом, зима

- Хочется лёгкого, светлого, нежного

- Цикл успеха

В старинном парке корпуса больницы. ..

..

В старинном парке корпуса больницы,

кирпичные простые корпуса…

Как жаль, что не учился я молиться,

и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,

листве почившей скоро быть в снегу.

Я весь в разброде, не сосредоточен,

принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,

куда пойдёт и чем закончит век?

Как умирает праведно природа,

как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться…

Прощайте, запахи и голоса,

цвета и звуки, дорогие лица,

кирпичные простые корпуса…

к списку

* * *

В трамвай, что несётся в бессмертье,

попасть нереально, поверьте.

Меж гениями – толкотня,

и места там нет для меня.

В трамвае, идущем в известность,

ругаются тоже и тесно.

Нацелился, было, вскочить…

Да, чёрт с ним, решил пропустить.

А этот трамвай – до Ордынки…

Я впрыгну в него по старинке,

повисну опять на подножке

и в юность вернусь на немножко.

Под лязганье стрелок трамвайных

я вспомню подружек случайных,

забытые дружбы и лица…

И с этим ничто не сравнится!

к списку

* * *

Всё тороплюсь, спешу, лечу я,

Всегда я в беге нахожусь,

Нехваткой времени врачуя

Во мне таящуюся грусть.

И всё ж не вижу в этом смысла –

Жить, время вечно теребя.

Куда бы я ни торопился,

Я убегаю от себя.

Ищу я новые занятья,

Гоню карьером свою жизнь,

Хочу её совсем загнать я…

Да от себя не убежишь!

к списку

* * *

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть, –

дни летят в метельной круговерти.

Жизнь – тропинка от рожденья к смерти,

смутный, скрытный, кривоватый путь.

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть!

Снег. И мы беседуем вдвоём,

как нам одолеть большую зиму…

Одолеть её необходимо,

чтобы вновь весной услышать гром.

Господи, спасибо, что живем!

Мы выходим вместе в снегопад.

И четыре оттиска за нами,

отпечатанные башмаками,

неотвязно следуя, следят…

Господи, как я метели рад!

Где же мои первые следы?

Занесло начальную дорогу,

заметёт остаток понемногу

милостью отзывчивой судьбы.

Господи, спасибо за подмогу!

к списку

* * *

Если утром где-то заболело,

Радуйся тому, что ты живой.

Значит вялое, потасканное тело

Как-то реагирует порой.

Вот ты пробудился спозаранок,

Организм твой ноет и свербит.

Не скорби о том, что ты подранок,

А проверь-ка лучше аппетит.

Если и со стулом всё порядке,

Смело челюсть с полки доставай,

Приступай к заутренней зарядке,

На ходу протезов не теряй.

И, сложив себя из всех кусочков,

Наводи фасон и марафет,

Нацепи и галстук, и носочки,

Распуши свой тощий перманент.

Главное, под ветром не качаться,

Чтобы не рассыпаться трухой..

А вообще ты выглядишь красавцем,

На молодку бросил взгляд лихой.

Силы подкрепив свои кефиром,

Ты готов сражаться с целым миром,

Показать всем кузькину мамашу,

Чтобы, ёлки-палки, знали наших.

Если ж нету спазмов спозаранок,

Коль кефир не пьёшь, не ешь баранок,

Может, час неровен, тебя нет,

Коль пусты и душ, и рукомойник,

Может, ты уже того, покойник.

Сослуживцы вешают портрет.

Так привет вам, утренние боли,

Вы благая весть, что я живой,

Что ещё я порезвлюсь на воле

С этой вот молодкой озорной.

Раз продрал глаза, всего ломает,

Чую, рвётся жизненная нить.

А молодка позы принимает.

Дура, надо в скорую звонить!!!.. .

.

к списку

* * *

Жизнь прожить – нехитрая наука:

отыщи любовь да сбереги…

Место жизни – ближняя округа,

далью не прельщайся, не беги.

Даже если жизнь обыкновенна,

делай всё, что можешь, от души,

понимай всему живому цену

и судить чужого не спеши.

Трать себя, живи неосторожно,

выгод не считай, не мелочись…

Пусть с людьми и сложно, и тревожно,

ты пойми их суетную жизнь.

Жизнь, коль вдуматься, простая штука.

Главное, ни разу не предать.

Жизнь – совсем не сука и не скука,

если станешь дальним сострадать.

И живи! В любую непогоду!

Сочиняй свой собственный мотив.

А любить жену, друзей, природу —

не такой уж, право, примитив.

1998

к списку

* * *

Как много дней, что выброшены зря,

дней, что погибли как-то, между прочим.

Их надо вычесть из календаря,

и жизнь становится ещё короче.

Был занят бестолковой суетой,

день проскочил – я не увидел друга

и не пожал его руки живой…

Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.

А если я за день не вспомнил мать,

не позвонил хоть раз сестре иль брату,

то в оправданье нечего сказать:

тот день пропал! Бесценная растрата!

Я поленился или же устал –

не посмотрел весёлого спектакля,

стихов магических не почитал

и в чём-то обделил себя, не так ли?

А если я кому-то не помог,

не сочинил ни кадра и ни строчки,

то обокрал сегодняшний итог

и сделал жизнь ещё на день короче.

Сложить – так страшно, сколько промотал

на сборищах, где ни тепло, ни жарко…

А главных слов любимой не сказал

и не купил цветов или подарка.

Как много дней, что выброшены зря,

дней, что погибли как-то, между прочим.

Их надо вычесть из календаря

и мерить свою жизнь ещё короче.

Капризная память

У памяти моей дурное свойство, –

Любая пакость будет долго тлеть.

Хочу прогнать больное беспокойство,

Но не могу себя преодолеть.

Как в безразмерной камере храненья,

В сознаньи – чемоданы и мешки,

В которых накопились оскорбленья,

Обиды, униженья и щелчки.

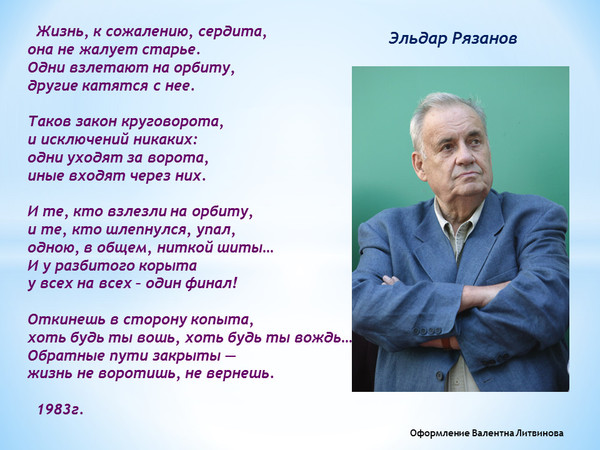

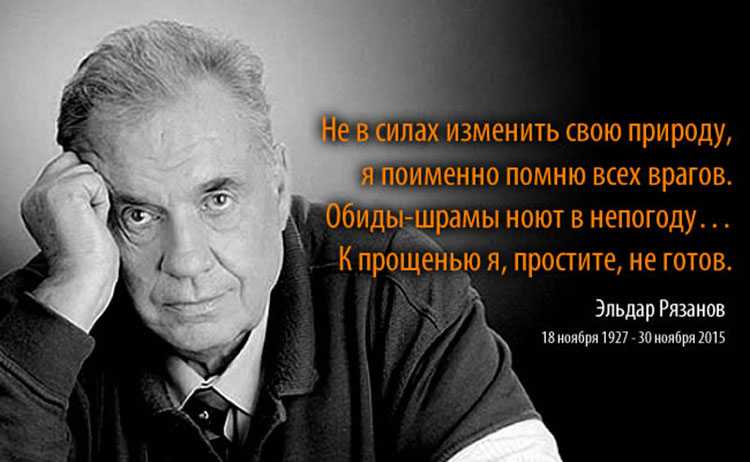

Не в силах изменить свою природу,

Я поимённо помню всех врагов.

Обиды-шрамы ноют в непогоду,

К прощенью я, простите, не готов.

В самом себе копаюсь я капризно,

На свалке памяти я чёрт-те что храню…

Обидчиков повычеркав из жизни,

Я их в воображеньи хороню.

Конечно, признавать всё это стыдно,

И я раскрыл свой неприглядный вид.

Я очень плох, и это очевидно,

Моё сознание – летопись обид!

У памяти моей дурное свойство –

Я помню то, что лучше позабыть.

Хочу прогнать больное беспокойство,

Но не могу себя переломить.

к списку

* * *

Когда-то, не помню уж точно когда,

на свет я родился зачем-то…

Ответить не смог, хоть промчались года,

на уйму вопросов заветных.

Зачем-то на землю ложится туман,

всё зыбко, размыто, нечётко.

Неверные тени, какой-то обман,

и дождик бормочет о чём-то.

О чём он хлопочет? Что хочет сказать?

Иль в страшных грехах повиниться?

Боюсь, не придётся об этом узнать,

придётся с незнаньем смириться.

От звука, который никто не издал,

доходит какое-то эхо.

О чём-то скрипит и старуха-изба,

ровесница страшного века.

И ночь для чего-то сменяется днём,

куда-то несутся минуты.

Зачем-то разрушен родительский дом,

и сердце болит почему-то.

О чём-то кричат меж собою грачи,

земля проплывает под ними.

А я всё пытаюсь припомнить в ночи

какое-то женское имя.

Зачем-то бежит по теченью вода,

зачем-то листва опадает.

И жизнь утекает куда-то… Куда?

Куда и зачем утекает?

Кончается всё. Видно, я не пойму

загадок, что мучают с детства…

И эти «куда-то», «о чём-то», «к чему»

я вам оставляю в наследство.

к списку

* * *

Меж датами рожденья и кончины

(а перед ними наши имена)

Стоит тире, черта, стоит знак «минус»,

А в этом знаке жизнь заключена.

В ту чёрточку вместилось всё, что было…

А было всё! И всё сошло, как снег.

Исчезло, растворилось и погибло,

Чем был похож и не похож на всех.

Погибло всё моё! И безвозвратно.

Моя любовь, и боль, и маета.

Всё это не воротится обратно,

Лишь будет между датами черта.

к списку

Музыка жизни

Что жизнь? Музыкальная пьеса,

Соната ли, фуга иль месса,

Сюита, ноктюрн или скерцо?

Тут ритмы диктуются сердцем.

Пиликает, тренькает, шпарит,

Бренчит иль бывает в ударе.

Играется без остановки.

Меняются лишь оркестровки.

Ребячество наше прелестно,

Хрустально, как отзвук челесты.

Потом мы становимся старше,

Ведут нас военные марши.

Пьяняще стучат барабаны,

Зовущие в странные страны.

Но вот увенчали нас лавры,

Грохочут тарелки, литавры.

А как зажигательны скрипки

От нежной зазывной улыбки.

Кончается общее тутти.

Не будьте столь строги, не будьте.

Мелодию, дивное диво,

Дудим мы порою фальшиво.

Проносится музыка скоро

Под взмахи судьбы дирижёра.

Слабеют со временем уши,

Напевы доносятся глуше.

Оркестры играют всё тише.

Жаль, реквием я не услышу.

к списку

* * *

Ты укрой меня снегом, зима,

Так о многом хочу позабыть я,

И отринуть работу ума.

Умоляю тебя об укрытии.

Одолжи мне, зима, одолжи

Чистоты и отдохновения,

Бело-синих снегов безо лжи.

Я прошу тебя, я прошу тебя,

Я прошу тебя об одолжении.

Подари мне, зима, подари

День беззвучный, что светит неярко,

Полусон от зари до зари.

Мне не надо богаче подарка.

Поднеси мне, зима, поднеси

Отрешенности и смирения,

Чтобы снес я, что трудно снести.

Я прошу тебя, я прошу тебя,

Я прошу у тебя подношения.

Ты подай мне, зима, ты подай

Тишину и печаль сострадания

К моим собственным прошлым годам.

Я прошу тебя, я прошу тебя,

Я прошу у тебя подаяния.

к списку

* * *

Хочется лёгкого, светлого, нежного,

раннего, хрупкого и пустопорожнего,

и безрассудного, и безмятежного,

напрочь забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,

в небо уставить глаза завидущие

и окунуться в цветочные запахи,

и без конца обожать всё живущее.

Хочется видеть изгиб и течение

синей реки средь курчавых кустарников,

впитывать кожею солнца свечение,

в воду, как в детстве, сигать без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,

воздух глотать, словно ягоды спелые,

чтоб сумасбродно душа колобродила

и чтобы сердце неслось, ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,

хоть на мгновенье упасть в это дальнее…

Только за всё, что промчалось, заплачено,

и остаётся расплата прощальная.

к списку

Цикл успеха

Успех поделен по годам,

А что вы, собственно, хотели?

В пять лет удачей было нам

Проснуться на сухой постели.

В семнадцать – мысли об одном,

Как женщины быстрей добиться.

И Счастье состояло в том,

Чтоб в первый раз не осрамиться.

А в двадцать пять везёт тому,

Кто смог, не мешкая, умело,

Найти хорошую жену,

Что, кстати, не простое дело.

Куда-то делись все друзья,

То в тридцать пять – дурные вести.

Для нас карьера и семья

Теперь стоят на первом месте.

Всё на круги придёт своя,

Мы в сорок пять вновь у барьера.

Важней для нас уже семья,

И только лишь потом – карьера.

А в шестьдесят пять загрустим,

О женщинах…(скажи на милость).

И как в семнадцать, захотим,

Чтобы хоть что-то получилось.

Но вот уж восемьдесят пять,

Как быстро годы пролетели.

Одно лишь счастье нам опять –

Проснуться на сухой постели.

к списку

Читать онлайн «Музыка жизни (стихотворения)», Эльдар Рязанов – Литрес

Маленькое предисловие

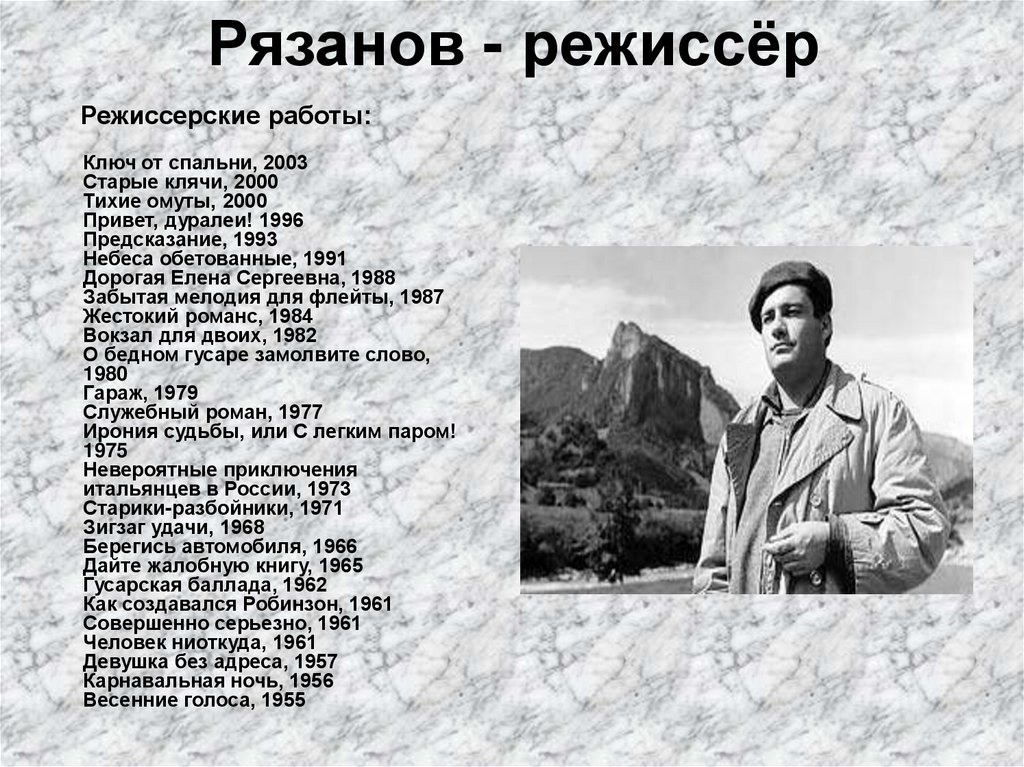

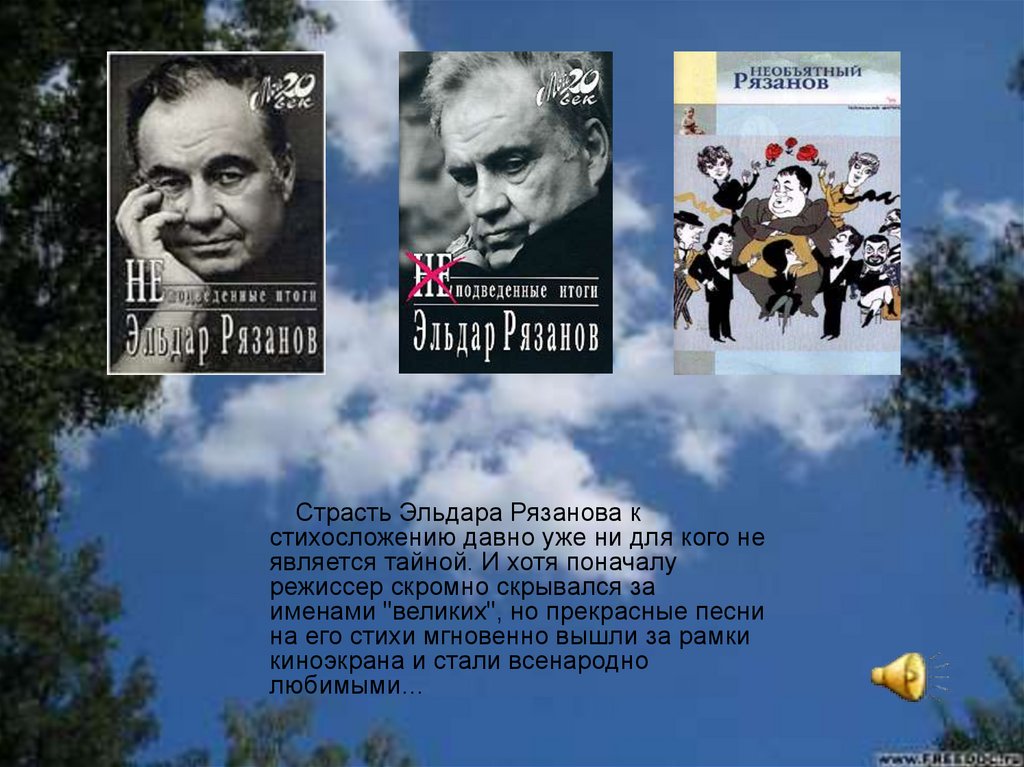

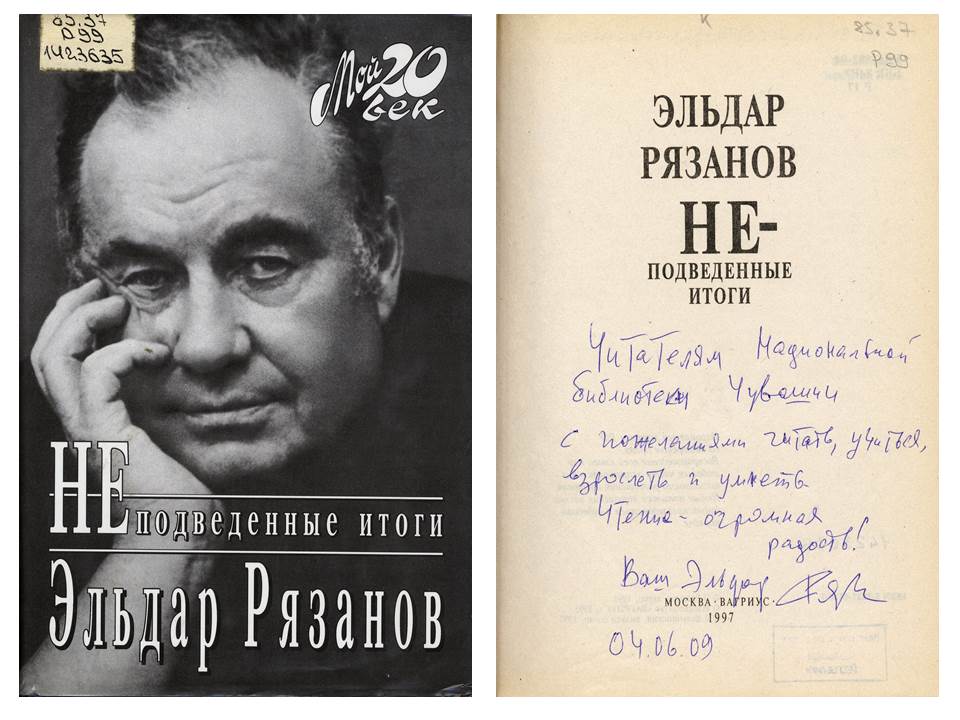

Известно, что работа любит дураков. И я рад, что принадлежу к этой категории человечества.

Моя главная профессия – кинорежиссер. Не буду рассказывать о своих лентах. В кинематографе у меня сложилась счастливая судьба, и многие из вас, вероятно, видели немало игровых кинокартин, которые я поставил. Нормальному человеку этой иссушающей душу и тело профессии хватило бы с головой. Но мне этого показалось недостаточным, и я занялся еще и литературным трудом. Поначалу вместе с Эмилем Брагинским мы писали сценарии для кино, повести для чтения и комедии для театра, а потом я отделился и стал сочинять на бумаге в одиночку. Но двух профессий тоже оказалось маловато, я еще полез и на телевидение. Популярной программе «Кинопанорама» я отдал семь лет жизни – с 1979 по 1986 год. Да и сейчас, бывает, выпускаю на ТВ свои авторские программы. Кроме того, время от времени я преподаю на высших режиссерских курсах, и несколько моих учеников сделали удачную кинокарьеру: Ю. Мамин, И. Дыховичный, И. Фридберг, Е. Цымбал, В. Мустафаев. А если упомянуть встречи со зрителями, выступления в печати и спорадически возникающую общественную активность, то перед Вами, дорогой Читатель, предстанет образ ненасытного честолюбивого трудяги. Этот тип и в отпуск уходит только для того, чтобы набраться сил для дальнейших подвигов на ниве работы, а отнюдь не для удовольствия, не для кайфа, не для услады.

Нормальному человеку этой иссушающей душу и тело профессии хватило бы с головой. Но мне этого показалось недостаточным, и я занялся еще и литературным трудом. Поначалу вместе с Эмилем Брагинским мы писали сценарии для кино, повести для чтения и комедии для театра, а потом я отделился и стал сочинять на бумаге в одиночку. Но двух профессий тоже оказалось маловато, я еще полез и на телевидение. Популярной программе «Кинопанорама» я отдал семь лет жизни – с 1979 по 1986 год. Да и сейчас, бывает, выпускаю на ТВ свои авторские программы. Кроме того, время от времени я преподаю на высших режиссерских курсах, и несколько моих учеников сделали удачную кинокарьеру: Ю. Мамин, И. Дыховичный, И. Фридберг, Е. Цымбал, В. Мустафаев. А если упомянуть встречи со зрителями, выступления в печати и спорадически возникающую общественную активность, то перед Вами, дорогой Читатель, предстанет образ ненасытного честолюбивого трудяги. Этот тип и в отпуск уходит только для того, чтобы набраться сил для дальнейших подвигов на ниве работы, а отнюдь не для удовольствия, не для кайфа, не для услады. А ведь помимо трудовой деятельности, существуют и домашние заботы, проблемы у близких, хлопоты за друзей, болезни и прочие житейские приятности и, большей частью, неприятности. Поэтому главный дефицит для меня – нехватка времени. Порой приходится разрываться на куски, чтобы успеть сделать все намеченное. Конечно, я – жертва собственного характера, и в книге вы найдете немало стихов на эту тему.

А ведь помимо трудовой деятельности, существуют и домашние заботы, проблемы у близких, хлопоты за друзей, болезни и прочие житейские приятности и, большей частью, неприятности. Поэтому главный дефицит для меня – нехватка времени. Порой приходится разрываться на куски, чтобы успеть сделать все намеченное. Конечно, я – жертва собственного характера, и в книге вы найдете немало стихов на эту тему.

А теперь о стихах…

Параллельно с многочисленными и разнообразными занятиями и обязанностями существовало во мне что-то вроде внутреннего монолога или, если хотите, стихотворного дневника. Нормального дневника – ежедневных записей о делах, мыслях и чувствах – я, к сожалению, никогда не вел, и теперь многое, что хорошо бы воскресить, забыто. И, вероятно, навсегда! Но остались стихи, в какой-то мере восполняющие этот пробел. В них фиксировалось то, что не находило себе места, да и не могло найти, в сценариях и фильмах. Кинематографу подвластно все, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души. Но режиссер создает произведение с помощью писателя, актеров, оператора, художника, композитора. Любой фильм – своеобразный сплав дарований или бездарностей. Да, примат режиссера несомненен. Недаром ленты называют именем режиссера – фильм Рене Клера или Сергея Эйзенштейна… И тем не менее каждая кинокартина – коллективное детище.

Но режиссер создает произведение с помощью писателя, актеров, оператора, художника, композитора. Любой фильм – своеобразный сплав дарований или бездарностей. Да, примат режиссера несомненен. Недаром ленты называют именем режиссера – фильм Рене Клера или Сергея Эйзенштейна… И тем не менее каждая кинокартина – коллективное детище.

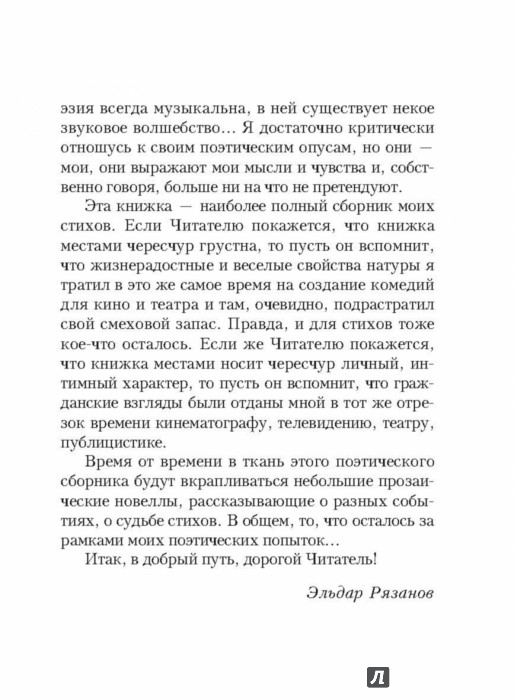

Наверное, мучительное желание высказаться о личном, только своем, стремление поделиться чем-то заветным, жажда исповеди и побудили меня к стихотворству. Исповедальность – то, к чему властно тяготеет каждый вид искусства. В этом смысле поэзия наиболее интимна. Превосходит ее разве что музыка. В искренности, правдивости чувств, обнажении тайников души, умении заглянуть в человеческие глубины – наверное, суть поэзии. И, конечно, при этом очень важна форма – гармония рифм, ритмов, а также сочетания, столкновения обычных, стертых слов, от которых к ним возвращается их первородное значение. Истинная поэзия всегда музыкальна, в ней существует некое звуковое волшебство… Я достаточно критически отношусь к своим поэтическим опусам, но они – мои, они выражают мои мысли и чувства и, собственно говоря, больше ни на что не претендуют.

Эта книжка – наиболее полный сборник моих стихов. Если Читателю покажется, что книжка местами чересчур грустна, то пусть он вспомнит, что жизнерадостные и веселые свойства натуры я тратил в это же самое время на создание комедий для кино и театра и там, очевидно, подрастратил свой смеховой запас. Правда, и для стихов тоже кое-что осталось. Если же Читателю покажется, что книжка местами носит чересчур личный, интимный характер, то пусть он вспомнит, что гражданские взгляды были отданы мной в тот же отрезок времени кинематографу, телевидению, театру, публицистике.

Время от времени в ткань этого поэтического сборника будут вкрапливаться небольшие прозаические новеллы, рассказывающие о разных событиях, о судьбе стихов. В общем, то, что осталось за рамками моих поэтических попыток…

Итак, в добрый путь, дорогой Читатель!

Эльдар Рязанов

* * *

В трамвай, что несется в бессмертье,

попасть нереально, поверьте.

Меж гениями – толкотня.

И места там нет для меня.

В трамвае, идущем в известность,

ругаются тоже, и тесно.

Нацелился было вскочить,

да черт с ним, решил пропустить.

А этот трамвай до Ордынки.

Я впрыгну в него по старинке,

повисну опять на подножке

и в юность вернусь на немножко.

Под лязганье стрелок трамвайных

я вспомню подружек случайных,

забытых товарищей лица.

И с этим ничто не сравнится!

Сентябрь 1986

Две встречи с Константином Симоновым

Лет в шестнадцать я начал писать стихи. Поэтический зуд не являлся следствием каких-то особых переживаний или небывалого личного опыта. Скорее всего, причиной этому было мужское созревание, интерес к другому полу, типичные для юного возраста мысли о бренности всего земного, о быстротечности жизни. Стихи я писал, конечно, не самостоятельные. Да и откуда ей было взяться-то, самостоятельности?! Сочиняя, я невольно подражал. Что любопытно, подражал высоким поэтическим образцам в той хронологической последовательности, в какой поэты располагались в истории литературы. Начал, стало быть, с имитации Пушкина. Его стихотворные размеры, рифмы, интонации, обороты речи преобладали в самых первых моих опытах. Причем процесс подражания и смены поэтических кумиров происходил бессознательно, я им не управлял. Сначала сами собой получались стихи «под Пушкина». Через месяц-другой я принимался строчить «под Лермонтова». Разница заключалась скорее в тематике, нежели в форме. Темы стихотворений становились безысходней, тоскливей. Влияния Некрасова я почему-то избежал. Как-то случилось, что я прошел мимо его «кнутом иссеченной музы». Зато надолго (аж месяца на два!) застрял на Надсоне. Вот что оказалось близко неимоверно – горькие, печальные строчки, которые к тому же оказались и пророческими: поэт умер двадцати трех лет. Постоянные стихотворные упражнения, кое-какой появившийся опыт давали себя знать – поэтический слух становился тоньше.

Что любопытно, подражал высоким поэтическим образцам в той хронологической последовательности, в какой поэты располагались в истории литературы. Начал, стало быть, с имитации Пушкина. Его стихотворные размеры, рифмы, интонации, обороты речи преобладали в самых первых моих опытах. Причем процесс подражания и смены поэтических кумиров происходил бессознательно, я им не управлял. Сначала сами собой получались стихи «под Пушкина». Через месяц-другой я принимался строчить «под Лермонтова». Разница заключалась скорее в тематике, нежели в форме. Темы стихотворений становились безысходней, тоскливей. Влияния Некрасова я почему-то избежал. Как-то случилось, что я прошел мимо его «кнутом иссеченной музы». Зато надолго (аж месяца на два!) застрял на Надсоне. Вот что оказалось близко неимоверно – горькие, печальные строчки, которые к тому же оказались и пророческими: поэт умер двадцати трех лет. Постоянные стихотворные упражнения, кое-какой появившийся опыт давали себя знать – поэтический слух становился тоньше. Отныне моим воображением прочно и надолго завладел Сергей Есенин. 1943—1944 годы, война – поэт со своей кабацкой тоской был в опале. Его уже много лет не переиздавали. Книг Есенина было невозможно достать, стихи ходили в рукописных списках. Я отчетливо помню, как в 1944 году впервые проглотил «Черного человека». Эта поэма считалась особенно опасной и поэтому читали ее тайком, не распространяясь о прочитанном. Примерно так же много лет спустя – в шестидесятых, семидесятых – мы знакомились с «самиздатом» или книгами эмигрантских издательств. Вскоре к Есенину присоединилась Анна Ахматова, на которой тоже лежала печать официального проклятия. Так что подражания стали более сложными. Стихи я писал очень неумелые, как правило, пессимистические и всегда бездарные. Но это я понимаю сейчас. Тогда же мои вирши казались мне изумительными. Каждый новичок, когда видит, что у него вроде все получается как у людей, преисполнен восхищения самим собой. Как часто молодой режиссер, глядя на свои первые экранные опыты, погружается в эйфорию.

Отныне моим воображением прочно и надолго завладел Сергей Есенин. 1943—1944 годы, война – поэт со своей кабацкой тоской был в опале. Его уже много лет не переиздавали. Книг Есенина было невозможно достать, стихи ходили в рукописных списках. Я отчетливо помню, как в 1944 году впервые проглотил «Черного человека». Эта поэма считалась особенно опасной и поэтому читали ее тайком, не распространяясь о прочитанном. Примерно так же много лет спустя – в шестидесятых, семидесятых – мы знакомились с «самиздатом» или книгами эмигрантских издательств. Вскоре к Есенину присоединилась Анна Ахматова, на которой тоже лежала печать официального проклятия. Так что подражания стали более сложными. Стихи я писал очень неумелые, как правило, пессимистические и всегда бездарные. Но это я понимаю сейчас. Тогда же мои вирши казались мне изумительными. Каждый новичок, когда видит, что у него вроде все получается как у людей, преисполнен восхищения самим собой. Как часто молодой режиссер, глядя на свои первые экранные опыты, погружается в эйфорию. Подумать только – актеры двигаются, их видно, слышно, что они произносят, кадры склеены между собой. И у автора возникает ощущение чуда: это он смастерил кино, сделал фильм! И видно, и слышно, – словом, все как у людей! А это всего-навсего азы ремесла, которые к искусству пока еще никакого отношения не имеют.

Подумать только – актеры двигаются, их видно, слышно, что они произносят, кадры склеены между собой. И у автора возникает ощущение чуда: это он смастерил кино, сделал фильм! И видно, и слышно, – словом, все как у людей! А это всего-навсего азы ремесла, которые к искусству пока еще никакого отношения не имеют.

К сожалению, потерялась заветная тетрадочка с моими юношескими опытами. Думаю, если бы я их сейчас почитал, сильно бы потешался. Но некоторые строчки помню.

Я на земле случайный посетитель!

Зашел и вышел – мне далекий путь.

Родная! Вы такая же! Поймите!

Пока есть время, можем мы кутнуть!

Смахивает на пародию. Тут все заемное: мысли, чувства, с позволения сказать, образы. Признаюсь, я был нищ невероятно, и кутнуть мне, в общем-то, было не на что. Так что это заявление не имело под собой никакой реальной почвы. А как вам такой загиб, случайный (обожателем Маяковского я не был никогда):

– Я сегодня

не настроен

на лад философский.

Радость сжата лапою ледяною:

Я измочален

тоскою

чертовскою,

Но все равно

я пою, а не ною!

Конечно, это надо печатать лесенкой. Чтобы было совсем как у Владимира Владимировича.

Я был плодовит, и вскоре у меня образовалась довольно толстая тетрадка стихотворений. Приятелям они, естественно, нравились, но я жаждал услышать профессиональное мнение из уст какого-нибудь знаменитого поэта. Самым знаменитым поэтом в 1944 году был, конечно, Константин Симонов.

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди…

…Так убей же его хоть раз,

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!..

Если был в те дни поэт, рожденный военным временем и наиболее полно выразивший это время, – конечно же, это был Константин Михайлович. Ему тогда исполнилось 30 лет, если вдуматься, совсем молодой человек. В стране, пожалуй, нельзя было найти жителя, который не знал бы имени Симонова, его стихов, его любви к Валентине Серовой, не любил бы мужской интонации его стихотворений.

На пикапе драном

И с одним наганом

Первыми врывались в города…

Конечно, стихи надо было показывать ему и только ему. И я принялся за поиски. Не помню уж, каким способом (никаких знакомств в мире литературы и искусства у меня не было!) я раздобыл номер его телефона. И вот я начал регулярно названивать по этому номеру, пока наконец, на седьмой или на десятый день, не откликнулся мужской картавый голос. Это был Симонов. Я объяснил, кто я такой, рассказал, что только окончил десятый класс, пишу стихи, и мне очень хочется показать их ему. Без особого сопротивления Симонов согласился почитать мои опусы. Сейчас я поражаюсь, как это он не увильнул и не отфутболил меня в редакцию какого-нибудь толстого журнала. Может быть, ему была еще внове его неслыханная популярность. Может быть, во время коротких визитов в Москву с линии фронта и из других поездок его еще не допекали многочисленные графоманы. Не знаю. Об этом можно только гадать. Короче, Константин Михайлович сообщил мне адрес, и я понес ему свою заветную тетрадочку. Жил Симонов в ажурном, «кружевном» доме, что напротив нынешней гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте. Там у него, по-моему, была одна комната в коммунальной квартире. Я вручил ему стихи. Мне велено было явиться через неделю.

Короче, Константин Михайлович сообщил мне адрес, и я понес ему свою заветную тетрадочку. Жил Симонов в ажурном, «кружевном» доме, что напротив нынешней гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте. Там у него, по-моему, была одна комната в коммунальной квартире. Я вручил ему стихи. Мне велено было явиться через неделю.

Через неделю – это была середина лета 1944 года – шел к Симонову от метро «Белорусская». Может быть, у меня в памяти спутались два события, а может, так и было, но в тот день по Ленинградскому шоссе по направлению к центру вели нескончаемую колонну пленных немцев. А я шел навстречу мимо небритых, оборванных, поникших, побежденных фашистов, шел к самому знаменитому поэту нашей страны – первому читателю моих – я в этом был уверен – замечательных стихов. Близился конец войны. Я намеревался поступать в Одесское мореходное училище. Короче, победные трубы гремели в моей душе.

Разговор со знаменитым поэтом оказался кратким. Симонов был учтив, но тратить много времени на меня почему-то не пожелал. Он призвал меня к самостоятельности, сказал, чтобы я перестал подражать другим поэтам, высказал новую для меня в то время мысль, что стихи должны быть неповторимыми и выражать личность автора. А я тогда даже не подозревал об этой истине. Заинтересованности во мне он не проявил никакой и быстро выпроводил за дверь, не забыв всучить обратно мою бесценную рукопись. Но Симонов был вежлив, интеллигентен и ничем не выказал недоброжелательства или пренебрежения.

Он призвал меня к самостоятельности, сказал, чтобы я перестал подражать другим поэтам, высказал новую для меня в то время мысль, что стихи должны быть неповторимыми и выражать личность автора. А я тогда даже не подозревал об этой истине. Заинтересованности во мне он не проявил никакой и быстро выпроводил за дверь, не забыв всучить обратно мою бесценную рукопись. Но Симонов был вежлив, интеллигентен и ничем не выказал недоброжелательства или пренебрежения.

Помню, что ушел от него без малейшей обиды, без ущемленного или оскорбленного самолюбия, хотя он не сказал о моих стихах ни одного доброго слова. И потом, несмотря на нелестный отзыв, я продолжал думать о Симонове с восхищением и еще несколько лет очень почитал его как выдающегося стихотворца.

А эту самую тетрадку с моими рифмованными разочарованиями в жизни я подал потом во ВГИК, поступая на режиссерский факультет. Там требовалось предъявить собственные литературные произведения. Несмотря на молодость, я понимал, что живу в очень идеологизированной стране. И сообразил, что пессимистическую лирику отдавать негоже: могу произвести неблагоприятное впечатление. Надо было подкрепить этот мрак чем-то советским, оптимистическим. И я быстренько накропал нечто патриотическое, смахивающее на стихи Константина Михайловича. И вставил в тетрадку. Во время собеседования на приемных экзаменах мастер – а им был Григорий Михайлович Козинцев – задал мне вопрос:

И сообразил, что пессимистическую лирику отдавать негоже: могу произвести неблагоприятное впечатление. Надо было подкрепить этот мрак чем-то советским, оптимистическим. И я быстренько накропал нечто патриотическое, смахивающее на стихи Константина Михайловича. И вставил в тетрадку. Во время собеседования на приемных экзаменах мастер – а им был Григорий Михайлович Козинцев – задал мне вопрос:

– А что вы читали?

Очевидно, он спросил меня об этом потому, что я был моложе всех остальных поступающих – мне еще не исполнилось семнадцати. Я был шокирован и даже возмущен – почувствовал в козинцевском тоне некую снисходительность.

– Я для своих лет читал много, – парировал я. – Пушкина, Лермонтова… и вообще.

– Симонова, я вижу, вы тоже читали, – усмехнулся Козинцев, показав тем самым, что ознакомился с моим поэтическим «творчеством».

– И Симонова, – не почувствовав подковырки, подтвердил я. Я не понимал тогда, что высказывание Козинцева отнюдь не являлось похвалой…

А потом прошло много лет. В середине шестидесятых годов я поселился в том же поселке, где жил Симонов. Иногда мы встречались на улицах нашего дачного поселка, и я здоровался с ним. Он, как воспитанный человек, отвечал. Но я не был уверен, что он знает, кому отвечает на приветствие. Я тогда не вел телевизионных кинопанорам, и в лицо меня никто не знал. Короче, мы никогда не беседовали с Симоновым. Он сам в разговор со мной не вступал, а я навязываться не любил. А к знаменитостям относился особенно отчужденно. Самолюбив был всегда. Очень боялся, что меня могут заподозрить в подлипальстве. Так жизнь и текла. Я снимал фильмы, а потом издал свою первую книгу «Грустное лицо комедии». И вдруг получаю письмо по почте, в конверте с маркой. Первое и последнее письмо от Константина Михайловича Симонова. На конверте мой адрес был напечатан на пишущей машинке, а само письмо написано от руки. Вот оно:

В середине шестидесятых годов я поселился в том же поселке, где жил Симонов. Иногда мы встречались на улицах нашего дачного поселка, и я здоровался с ним. Он, как воспитанный человек, отвечал. Но я не был уверен, что он знает, кому отвечает на приветствие. Я тогда не вел телевизионных кинопанорам, и в лицо меня никто не знал. Короче, мы никогда не беседовали с Симоновым. Он сам в разговор со мной не вступал, а я навязываться не любил. А к знаменитостям относился особенно отчужденно. Самолюбив был всегда. Очень боялся, что меня могут заподозрить в подлипальстве. Так жизнь и текла. Я снимал фильмы, а потом издал свою первую книгу «Грустное лицо комедии». И вдруг получаю письмо по почте, в конверте с маркой. Первое и последнее письмо от Константина Михайловича Симонова. На конверте мой адрес был напечатан на пишущей машинке, а само письмо написано от руки. Вот оно:

Эльдар Рязанов, российский кинорежиссер, известный своей сатирой, умер в возрасте 88 лет

Телевидение|Эльдар Рязанов, российский кинорежиссер, известный своей сатирой, умер в возрасте 88 лет

https://www. nytimes.com/2015/12/01 /arts/television/eldar-ryazanov-russian-film-director-known-for-his-satire-dies-at-88.html

nytimes.com/2015/12/01 /arts/television/eldar-ryazanov-russian-film-director-known-for-his-satire-dies-at-88.html

Реклама

Продолжить чтение основного сюжета

Эльдар Рязанов был одним из самых популярных фильмов России режиссеры и сценаристы.Эльдар Рязанов, чьи грустные сатиры, пронзающие нелепости повседневной жизни в Советском Союзе и России послегорбачевской эпохи, сделали его одним из самых популярных российских режиссеров и сценаристов, скончался в понедельник в Москве. Ему было 88 лет.

О его смерти сообщил Союз кинематографистов России «Киносоюз».

Еще в свои 20 лет г-н Рязанов мгновенно стал сенсацией благодаря своему первому художественному фильму, музыкальной комедии «Карнавальная ночь». Выпущен в СССР в 19 г.56, это было предвестником послесталинской оттепели и появления нового послевоенного поколения. На нем изображена борьба членов Коммунистического союза молодежи, пытающихся организовать веселую новогоднюю вечеринку в местном культурном центре, против которой выступает властный бюрократ, решивший превратить это мероприятие в просветительское.

В течение следующих 30 лет г-н Рязанов совершенствовал жанр, который он назвал «грустной комедией», разоблачая слабости как партийных чиновников, так и простых граждан, достаточно ловко орудуя скальпелем, чтобы оставаться в благосклонности правительства. Он был мастером всех комедийных оттенков, писала в оценке «Новая газета», «от лирики до сатиры, от фарса до трагикомического фэнтези».

Только один из его фильмов, «Человек из ниоткуда», был полностью запрещен. Снятый в 1961 году, он рассказывает о приключениях человека каменного века, который посещает Советский Союз и комментирует, пусть и слишком язвительно, манеры и обычаи, которые он соблюдает.

Комедия г-на Рязанова «Ирония судьбы» о московском докторе, который запоет, оказывается в Ленинграде и не осознает своей ошибки — жилые дома и их интерьеры — все клоны друг друга — стала национальным учреждением после трансляции по телевидению в 1975. После этого каждый год его показывали в канун Нового года и вплетали в ткань русской жизни.

«Это российские «Рождественская история», «Чудо на 34-й улице» и «Эта замечательная жизнь» в одном лице», — писала The Washington Post в 1998 году. Судьбы 2» Тимура Бекмамбетова, самого кассового фильма в истории России.

Ряд фильмов г-на Рязанова был экспортирован в Северную Америку, в том числе «Забытая мелодия для флейты», «Баллада о гусаре» и «Беспощадный романс», но он так и не получил популярности на кинофестивалях. Он не был диссидентом, и его разновидность легкой комедии казалась какой-то нерусской, лишенной серьезности.

Несмотря на свою популярность, он смотрел на свою карьеру в ретроспективе с определенным пессимизмом. «Свобода пришла ко мне слишком поздно», — сказал он The Los Angeles Times в 1988 году. Россия Его отец, экономист, провел почти 20 лет в тюрьме, став жертвой сталинских репрессий

Музыкальная комедия «Карнавальная ночь», выше, выпущенная в Советском Союзе в 19«56» был первым полнометражным фильмом г-на Рязанова. Кредит… Artkino Pictures, через Фотофест После окончания ВГИКа в 1950 году он начал снимать документальные фильмы для Мосфильма, главной государственной студии, на темы, в том числе школьную систему. в Москве, матч чемпионата по шахматам и сахалинских рыбаков. На своем веб-сайте он иронично заметил, что документальный фильм в то время «не имел никакого отношения к жизни, документам или правде».

в Москве, матч чемпионата по шахматам и сахалинских рыбаков. На своем веб-сайте он иронично заметил, что документальный фильм в то время «не имел никакого отношения к жизни, документам или правде».

Он снял около 30 фильмов, отличавшихся эксцентричностью и любовью к аферистам и негодяям, которые часто сравнивали с режиссером Билли Уайлдером. Как и Альфред Хичкок, он имел привычку появляться в эпизодических ролях. Как и Вуди Аллен, он обладал даром драматизировать тяжелое положение привлекательных интеллектуальных неудачников.

«Фильмы имеют очень мало общего с политикой», — сказал Дэвид МакФадьен, автор «Грустной комедии Эльдара Рязанова: знакомство с самым популярным режиссером России» и профессор сравнительного литературоведения Калифорнийского университета. , Лос-Анджелес. «Они больше о людях, живущих своей жизнью вопреки политике, вопреки идеологии. Это маленькие люди, сталкивающиеся с большими препятствиями — и они не всегда побеждают».

В «Остерегайтесь автомобиля» (1966), выпущенном в США как «Необычный вор» в 1967 г-н Рязанов рассказал историю новоявленного Робин Гуда, страхового клерка, который крадет автомобили у спекулянтов и продает их другим спекулянтам, жертвуя вырученные деньги детским домам.

Скорое исчезновение пяти вожделенных мест под гаражи, которые вот-вот сотрутся, когда появится новая дорога, запускает в «Гараже» (1979) вихрь схем и манипуляций. Героиня «Вокзала для двоих» (1982) торгует дынями на черном рынке, что делает ее, по официальным данным, социальным тунеядцем. «Люди сложны, — сказал г-н Рязанов Newsweek в 1985. «Есть очаровательные спекулянты».

Ослабление культурных ограничений, пришедшее с М. С. Горбачевым и развалом Советского Союза, сняло тяжелую руку цензора и, как своего рода бонус, продолжало снабжать г-на Рязанова обильным комедийным материалом, хотя более темного оттенка.

В «Забытой мелодии для флейты» (1987), своем первом фильме, выпущенном без цензуры, он изобразил бывших культурных чиновников вымышленного Главного управления досуга, впадающих в глубокую депрессию из-за того, что им не в состоянии запретить книги или снести художественные выставки.

«Небеса обетованные» (1991) описывает бедственное положение бывших учителей и армейских офицеров, вытесненных на обочину общества в результате распада советской системы. Они собираются на местной свалке и зарабатывают на жизнь попрошайничеством и обдиранием неосторожных. В «Старых ведьмах» (2000) ненасытный мафиози выманивает пожилую женщину из ее квартиры.

Они собираются на местной свалке и зарабатывают на жизнь попрошайничеством и обдиранием неосторожных. В «Старых ведьмах» (2000) ненасытный мафиози выманивает пожилую женщину из ее квартиры.

Г-н Рязанов был удостоен Государственной премии в 1977 г., а в 1984 г. был удостоен звания Народного артиста СССР

С 1979 по 1985 гг. было собственное ток-шоу «В гостях у Эльдара Рязанова».

Его первый брак закончился разводом, а его вторая жена, Нина Скуйбина, умерла от рака в 1994 году. У него осталась жена Эмма Абайдуллина; дочь Ольга; и внук.

Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов – выдающийся советский и российский кинорежиссёр, один из классиков отечественного кинематографа, мастер лирико-сатирической комедии и трагикомедии. Эльдар Александрович Рязанов родился в Самаре 18 ноября 1927 года. Затем семья переехала в Москву. Его отец был репрессирован, и матери Эльдара пришлось одной заботиться о мальчике. С раннего детства будущий знаменитый кинорежиссер увлекался чтением книг и мечтал стать писателем. В 19В 50 г. окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где учился у Г. Козинцева. В 1950–1955 годах работал на Центральной киностудии детских фильмов в качестве режиссера кинохроники и нескольких документальных фильмов. С 1955 года работал кинорежиссером на киностудии «Мосфильм». Рязанов создал свой первый полнометражный художественный фильм Карнавальная ночь (1956) в жанре музыкальной комедии-ревю, однако сатирические персонажи (а именно директор клуба Огурцов в исполнении Игоря Ильинского и Лектор в исполнении Сергея Филиппов) стали настоящим открытием этой искрометной комедии. Фильм не только возглавил список кассовых хитов 1956, но стал неотъемлемой частью «золотого фонда» отечественного кинематографа. Следующая работа Рязанова – лирическая комедия « Девушка без адреса » (1957) – снова стала хитом. Его попытка интегрировать в сюжет комедии «Человек из ниоткуда » элементы фантастики и откровенной клоунады вызвала недовольство советских киноцензоров: похождения вычурного дикаря (которого сыграл Сергей Юрский) в современной Москве обвиняли в «бессмысленной низкорослости» и « пошлость», так что фильм фактически остался недоступным для зрителей. Историческая музыкальная комедия Hussar Ballad повезло больше и обрел невероятную популярность. Период творческой зрелости Эльдара Рязанова ознаменовался его сотрудничеством со сценаристом Эмилем Брагинским. Первым плодом союза двух талантливых комедийных драматургов стала детективная комедия «Берегись автомобиля» (1966). Комическая история о самоотверженном угонщике автомобилей была возведена в ранг злободневной комедии с сатирическими и лирическими мотивами, а ее персонажи (прежде всего главный герой — Юрий Деточкин в исполнении Иннокентия Смоктуновского) и репризы приобрели культовое значение. Лиризм рязановских комедий, их мягкий юмор, не лишенный философского оттенка, нашли свое выражение и в фонограммах – мелодиях и песнях, тексты к которым он начал писать сам. Начиная с лирического Станция для двоих (1982) фильмы Рязанова приобрели трагикомические интонации, а главные герои стали более лирическими или даже трагичными (например, пианист Платон Громов в «Вокзал для двоих », Карандышев в «Жестокий романс » (1984), писатель в Пророчество (1993)). В своих комедиях на тему перестройки ( Забытая мелодия для флейты (1988), Небеса обетованные (1991)) и постсоветской действительности ( Старые ведьмы (2000)) Рязанов сильно акцентирует тему социальной аутсайдеры – добрые и порядочные люди, по-своему одаренные, но оказавшиеся на обочине современной жизни с ее дикими рыночными законами. |

Его фильмы известны и популярны на территории бывшего СССР.

Его фильмы известны и популярны на территории бывшего СССР. Именно эта блестящая комедия открыла для зрителей новую кинозвезду Людмилу Гурченко.

Именно эта блестящая комедия открыла для зрителей новую кинозвезду Людмилу Гурченко. Рязанов показал, насколько разнообразен его комедийный талант: Старики: Разбойники (1973), Невероятные приключения итальянцев в России (1974), Ирония судьбы, или С легким паром! (1975), Служебный роман (1977), Гараж (1979).

Рязанов показал, насколько разнообразен его комедийный талант: Старики: Разбойники (1973), Невероятные приключения итальянцев в России (1974), Ирония судьбы, или С легким паром! (1975), Служебный роман (1977), Гараж (1979).