Диагностика и коррекция детско-родительских отношений

Необходимость диагностики и коррекции отношений между родителями и детьми

В состав диагностики и коррекции отношений между родителями и детьми входят программы психологической поддержки родителей, цель которой состоит в создании у родителей уверенности в собственной «воспитательской компетенции». В этом процессе происходит обучение родителей приемам контроля над своими психическими состояниями.

При наличии стрессовых и фрустрационных ситуаций, свойственных современному миру, увеличиваются требования к воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. Наряду с этим постоянная занятость родителей требует оказания психологической помощи семье ребенка-дошкольника, что представляет собой одну из важнейших задач психолога-образования.

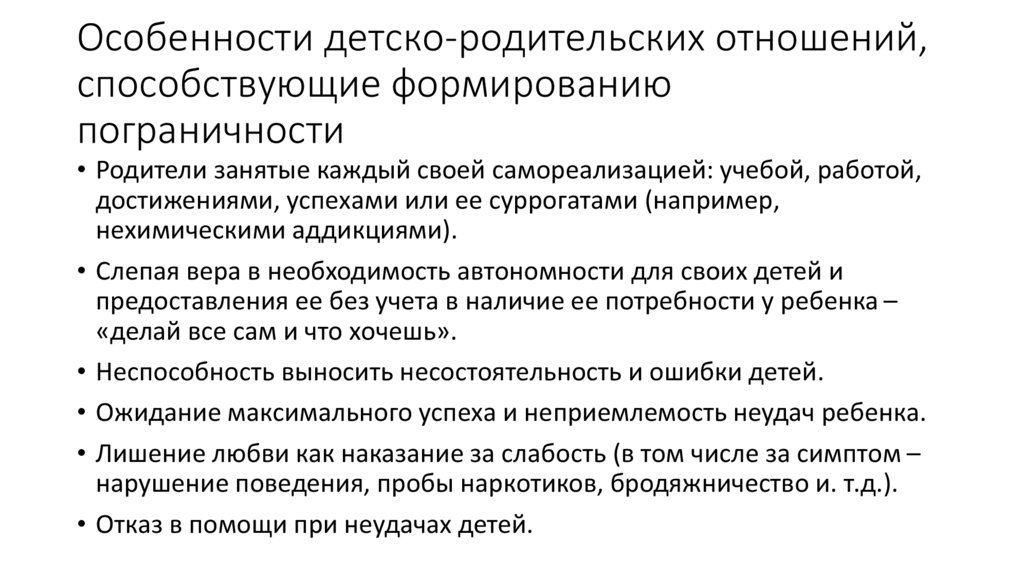

Сегодня родителям все сложнее уделять внимание своему ребенку, поскольку работа, домашние дела и заботы чаще всего не дают возможности находить время для совместных игр, прогулок и разговоров. Воспитание дошкольника часто перекладывается на плечи педагога детского сада, но он никогда не сможет заменить ребенку родителей. Только явные изменения в детском поведении (например, капризность, непослушание, агрессивность или замкнутость) смогут заставить взрослого человека задуматься и обратиться за помощью к специалисту-психологу.

Воспитание дошкольника часто перекладывается на плечи педагога детского сада, но он никогда не сможет заменить ребенку родителей. Только явные изменения в детском поведении (например, капризность, непослушание, агрессивность или замкнутость) смогут заставить взрослого человека задуматься и обратиться за помощью к специалисту-психологу.

Нарушения личностного развития в детском возрасте стали приобретать массовый характер. Самая распространенная причина заключается в негативном стиле родительского воспитания. В соответствии с данными анкетирования, которое было проведено в 2010 — 2011 учебном году, 86% родителей признались в том, что не способны взаимодействовать со своими детьми на эмоциональном уровне, не имея достаточного количества свободного времени для общения.

Беседа с дошкольниками в возрасте от 5 до 6 лет показала, что 68% детей дома предпочли смотреть телевизор, а на вопрос «Чем ты любишь заниматься с родителями?» 90% ответило — «ничем, они не играют со мной». Данные факты вызвали у педагогов и специалистов дошкольных учреждений тревогу.

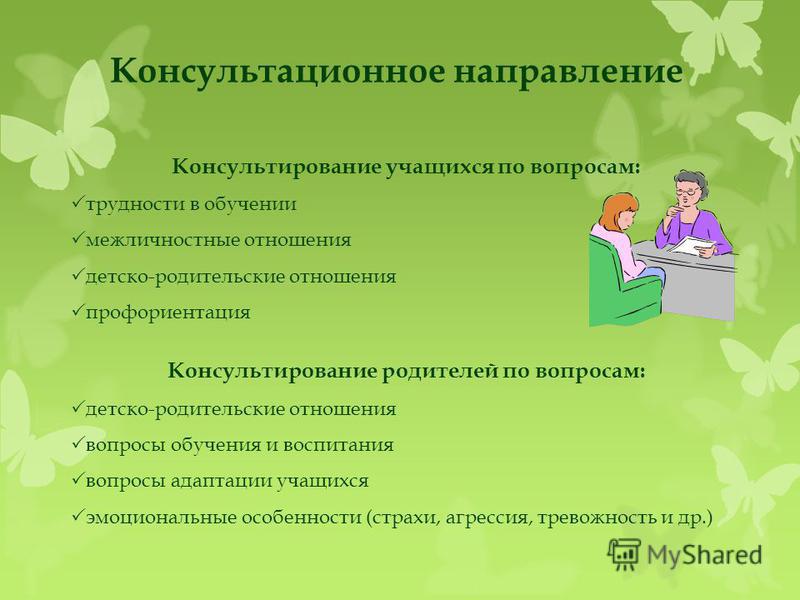

Взаимодействие родителей и педагогов-психологов

В современном обществе наметилась тенденция к организованному обучению родителей эффективно взаимодействовать со своими детьми, для чего требуется проведение большой предварительной работы в области увеличения психолого-педагогической компетентности родителей.

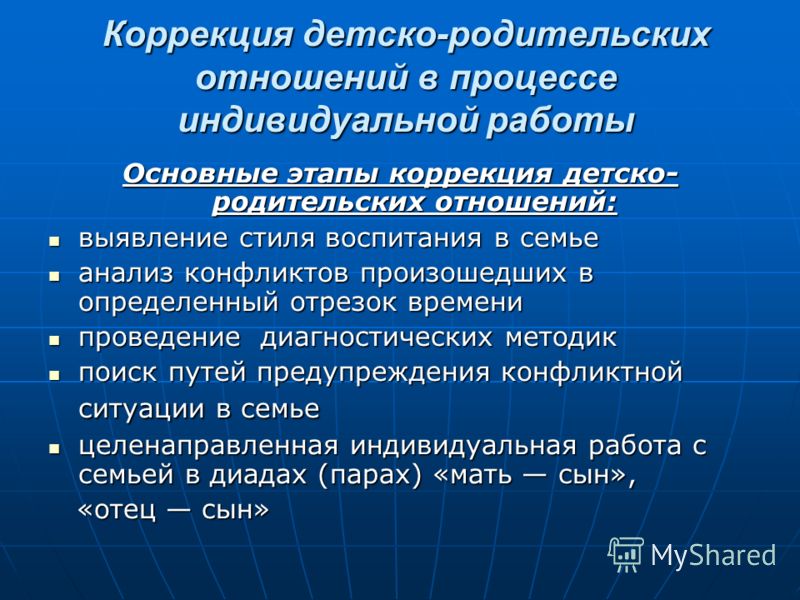

Педагоги в этом процессе должны завоевать авторитет в родительских глазах. Существует определенный алгоритм в построении отношений между педагогом-психологом и родителями в случае появления необходимости корректировать детско-родительские отношения:

- Проведение беседы с педагогом о личных особенностях ребенка, включая его поведение в разнообразных видах деятельности, особенности общения с взрослыми людьми и сверстниками, личностные качества.

- Проведение беседы с родителями об особенностях их взаимоотношений с ребенком, в том числе определение трудностей, анкетирование (в этом случае применятся чаще всего опросник детско-родительских отношений Варга и Столина, пишется сочинение «Мой ребенок»).

- Осуществление диагностики особенностей эмоциональной сферы ребенка с помощью теста тревожности Теммла, теста Дорки и Амен, САТ, теста Люшера, а также диагностики внутрисемейных отношений с помощью рисунка на тему «Моя семья», проективной методики «Почта».

- Проведение консультирования родителей по результатам диагностики, наметка совместных путей решения проблем с учетом родительских пожеланий в отношении выстраивания системы занятий.

- Коррекционно-развивающая работа в сфере оптимизации взаимоотношений ребенка и родителей.

- Повторная диагностика эмоциональной сферы ребенка.

- Завершающая беседа с родителями, проведение анкетирования (опросник детско-родительских отношений, сочинение на тему «Я и мой ребенок»).

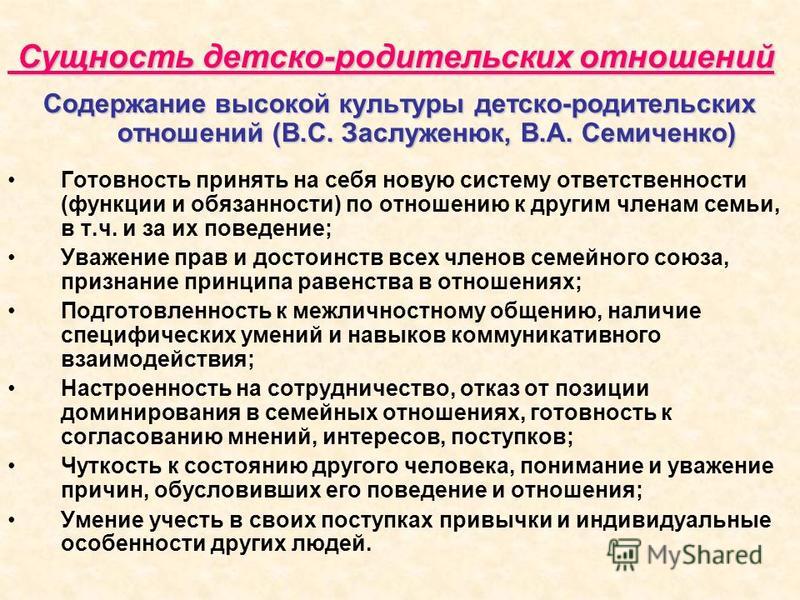

Научная литература, посвященная проблемам детско-родительских отношений, подчеркивает зависимость формирования индивидуальных особенностей ребенка от родительских позиций, которые представляют собой стили воспитания (Варга А. Я. , Захаров А. И., Овчарова Р. В., Спиваковская А. С., Эйдемиллер Э. Г. и др.).

, Захаров А. И., Овчарова Р. В., Спиваковская А. С., Эйдемиллер Э. Г. и др.).

Замечание 1

Авторы разных теорий, тем не менее, соглашаются друг с другом в том, что отношения с родителями обладают первостепенным значением для психического здоровья ребенка. Поэтому необходимо исследовать особенности взаимоотношений ребенка и родителей для оказания своевременной поддержки, как ребенку, так и взрослым.

Особенности диагностико-корреционных занятий

Для взрослых, которые приходят к психологу с проблемами во взаимоотношениях с ребенком, важным является видение такой картины, которая поможет более точно организовать коррекционную и развивающую работу. Такую работу нельзя представить без желания самих родителей изменить что-либо в своих взаимоотношениях с ребенком.

Результат диагностического обследования, представленный наглядно, как правило, способен заинтересовать родителей больше, чем устная беседа или консультация. Все это помогает педагогу-психологу в формировании мотивации для последующей коррекционно-развивающей работы.

В работе с детьми и родителями психологи используют несколько приемов:

- проигрывание ситуаций,

- создание фантазий,

- замена ролей,

- определение в игре разных ступеней психического развития;

- проигрывание чувств, которые запрещены в семье.

Усилия родителей необходимо направлять на то, чтобы прояснить эмоциональное отношение ребенка к процессу и результату его деятельности. В ходе занятий ребенок и родители могут быть идентифицированы с разными социальными ролями.

При проведении коррекционно-развивающих занятий родителям должны транслировать положительный образ ребенка, поскольку в повседневной жизни взрослые чаще всего заостряют внимание на отрицательных проявлениях, редко признавая достоинства ребенка. Позиция педагога в диалоге с родителями — партнерская. Она исключает поучительный тон и наставления.

Проблема детско-родительских отношений в подростковом возрасте

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских

отношений, рассматривались учеными на

протяжении всего развития психологической

науки и практики. В отечественной психологии

исследованиями в этой области занимались

ученые Божович Л.И., Выготский Л.С., Дубровина

И.В., Лисина М.И., Леонтьев А.Н., В.С.Мухина,

Хоментаускас Г.Т., Эльконин Д.Б и многие

другие. Божович Л.И. в работе «Этапы формирования

личности в онтогенезе» установила, что

в процессе онтогенетического развития

в психике ребенка возникают качественно

новые образования. Эти психологические

образования как некий целостный механизм,

определяют поведение и деятельность

человека, его взаимоотношения с людьми,

его отношение к окружающему и к самому

себе. Выготский Л.С., Лисина М.И., Эльконин

Д.Б разрабатывая проблему периодизации

психического развития, показали, что

с возрастом изменяется мировоззрение

ребенка, тип его ведущей деятельности,

отношения с взрослыми и сверстниками,

и это влечет за собой и изменения в отношении

родителей к нему. Дубровина И.В. в работе

Семья и социализация ребенка рассматривает

семью как главный источник социализации

[15].

В отечественной психологии

исследованиями в этой области занимались

ученые Божович Л.И., Выготский Л.С., Дубровина

И.В., Лисина М.И., Леонтьев А.Н., В.С.Мухина,

Хоментаускас Г.Т., Эльконин Д.Б и многие

другие. Божович Л.И. в работе «Этапы формирования

личности в онтогенезе» установила, что

в процессе онтогенетического развития

в психике ребенка возникают качественно

новые образования. Эти психологические

образования как некий целостный механизм,

определяют поведение и деятельность

человека, его взаимоотношения с людьми,

его отношение к окружающему и к самому

себе. Выготский Л.С., Лисина М.И., Эльконин

Д.Б разрабатывая проблему периодизации

психического развития, показали, что

с возрастом изменяется мировоззрение

ребенка, тип его ведущей деятельности,

отношения с взрослыми и сверстниками,

и это влечет за собой и изменения в отношении

родителей к нему. Дубровина И.В. в работе

Семья и социализация ребенка рассматривает

семью как главный источник социализации

[15].

Первым научным направлением, поставившим ДРО в центр развития личности ребенка, был, как известно, классический психоанализ. Теория психоанализа стала определяющим направлением основных концепций детского развития, в которых ключевая роль отводится проблеме отношений между детьми и родителями Э.Эриксон, К.Хорни, др.

Особую популярность завоевала теория привязанности Д.Боулби, М.Эйнсвор. Центральным понятием в теории привязанности является «внутренняя рабочая модель», которая представляет собой неразрывное и взаимообусловленное единство себя и другого. Ребенок осознает себя через отношение к нему матери, а мать воспринимает как источник отношения к себе. Таким образом, в первоначальном варианте данной теории привязанность понималась как отношение к себе и к близкому взрослому, которое дает чувство защищенности и безопасности [27].

В современных исследованиях, выполненных

в русле теории привязанности, происходит

переориентация с проблемы изучения самосознания

ребенка к исследованию его поведения,

которое чаще всего описывается в терминах

социальной адаптации и компетенции.

Привязанность рассматривается уже не как отношение, а как стратегия поведения с родителями. Джон Э. Мосс и другие психологи отмечают положительную корреляцию между «надежным» типом привязанности и школьной адаптацией, гармоничной коммуникацией в детско-родительской диаде. В исследовании П. Криттендена показана прямая зависимость стратегии поведения школьников и подростков от качества привязанности к матери.

Помимо теории привязанности, весьма

популярным в западной психологии являются

теоретические модели, разработанные

Д.Баумринд , а также Э.Шефер, Р.Белл. Баумринд

предложил классификацию родительских

стилей поведения, включающую 3 типа: 1)

авторитетный; 2) авторитарный; 3) попустительский

стиль; Шеффер и Белл разработали динамическую

двухфакторную модель родительского отношения,

где один из факторов отражает эмоциональное

отношение к ребенку: «принятие-отвержение»,

а другой — стиль поведения родителей:

«автономия-контроль». Каждая родительская

позиция определяется выраженностью разных

факторов и их взаимосвязанностью.

В последнее время одним из наиболее

распространенных направлений исследования

ДРО становятся кросскультурные и гендерные

исследования. Результаты работы K.Рабина

и других, проведенные на китайской, индийской

и канадской выборках показали, что каждому

типу темперамента ребенка соответствует

определенный родительский стиль поведения.

Интересное исследование половых различий

родительских стилей проведено A.Рассел

и другие: матерям в большей степени свойственен

авторитетный стиль, отцам — авторитарный

или попустительский. Авторитарный стиль

более свойственен родителям мальчика,

авторитетный — родителям девочки.

Повышенный интерес психологов к проблеме детско-родительских отношений связан с проблемой конфликтов между родителями и детьми, вызванных возрастными особенностями детей. Наиболее часто конфликты у родителей возникают с детьми подросткового возраста.

Анализ отечественной и зарубежной психологической

литературы показывает, что проблема межличностных

конфликтов в подростковом возрасте обсуждается

в разных аспектах. Достаточно подробно

рассматривается вопрос о конфликтах

подростков со сверстниками С. Березин,

В.Н. Воробьева, В.Н. Лозоцева, и др. Ряд

исследований посвящен и анализу конфликтов

подростков с взрослыми. Однако эти работы

в целом немногочисленны и затрагивают

в основном проблему конфликта подростков

с учителями Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская,;

А.Б. Добрович, Н.В. Жутикова, Ю.Н. Кулюткин,

Г.С. Сухобсная, М.М. Поташник, Б.Ф. Вульфов,

М.М. Рыбакова и др. В то же время такой

значимый аспект отношений подростков,

как конфликты с родителями, изучен сравнительно

мало. Существующие в этой области исследования

А.Н. Елизаров, Е. Креславский, Е.B. Первышева,

Э.Шефер [1].

Существующие в этой области исследования

А.Н. Елизаров, Е. Креславский, Е.B. Первышева,

Э.Шефер [1].

Подростковый возраст — это граница между детством и взрослой жизнью. Это самый долгий переходный период, который характеризуется рядом физических изменений. В это время происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение. Из психологического словаря: «Подростковый возраст — стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь».

Психологические особенности подросткового возраста получили название «подросткового комплекса». Что же он представляет собой?

Вот его проявления:

- чувствительность к оценке посторонних своей внешности

- крайняя самонадеянность и безаппеляционные суждения в отношении окружающих

- внимательность порой уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость с развязностью, желанием быть признанным и оцененным другими — с показной независимостью, борьба с авторитетами, общепринятыми правилами и распространенными идеалами — с обожествлением случайных кумиров

Суть «подросткового комплекса» составляют свои, свойственные этому возрасту и определенным психологическим особенностям, поведенческие модели, специфические подростковые поведенческие реакции на воздействия окружающей среды

Причина психологических трудностей

связана с половым созреванием, это неравномерное

развитие по различным направлениям. Этот

возраст характеризуется эмоциональной

неустойчивостью и резкими колебаниями

настроения (от экзальтации до депрессии).

Наиболее аффективные бурные реакции

возникают при попытке кого-либо из окружающих

ущемить самолюбие подростка. Пик эмоциональной

неустойчивости приходится у мальчиков

на возраст 11-13 лет, у девочек — 13-15 лет.

Этот

возраст характеризуется эмоциональной

неустойчивостью и резкими колебаниями

настроения (от экзальтации до депрессии).

Наиболее аффективные бурные реакции

возникают при попытке кого-либо из окружающих

ущемить самолюбие подростка. Пик эмоциональной

неустойчивости приходится у мальчиков

на возраст 11-13 лет, у девочек — 13-15 лет.

Для подростков характерна полярность психики:

- Целеустремленность, настойчивость и импульсивность,

- Неустойчивость может смениться апатией, отсутствие стремлений и желаний что-либо делать,

- Повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро сменяется ранимостью и неуверенностью в себе;

- Потребность в общении сменяется желанием уединиться;

- Развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;

- Романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;

- Нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости.

Характерной чертой этого возраста является

любознательность, пытливость ума, стремление

к познанию и информации, подросток стремится

овладеть как можно большим количеством

знаний, но не обращая порой внимания,

что знания надо систематизировать.

Стенли Холл назвал подростковый период периодом «Бури и натиска»[28]. Так как в этот период в личности подростка сосуществуют прямо противоположные потребности и черты. Сегодня девочка-подросток скромно сидит со своими родственниками и рассуждает о добродетели. А уже завтра, изобразив на лице боевую раскраску и проколов ухо десятком сережек, пойдёт на ночную дискотеку, заявив, что «в жизни надо испытать все». А ведь ничего особенного (с точки зрения ребенка) не произошло: она просто изменила мнение.

Одно из новообразований подросткового возраста – чувство взрослости.

Когда говорят, что ребёнок взрослеет,

имеют в виду становление его готовности

к жизни в обществе взрослых людей, причём

как равноправного участника этой жизни.

С внешней стороны у подростка ничего

не меняется: учится в той же школе (если,

конечно, родители вдруг не перевели в

другую), живет в той же семье. Все так же

в семье к ребенку относятся как к «маленькому».

Многое он не делает сам, многое — не разрешают

родители, которых все так же приходится

слушаться. Родители кормят, поят, одевают

свое чадо, а за хорошее (с их точки зрения)

поведение могут даже и «наградить»

(опять таки, по своему разумению – карманные

деньги, поездка на море, поход в кино,

новая вещь). До реальной взрослости далеко

– и физически, и психологически, и социально,

но так хочется! Он объективно не может

включиться во взрослую жизнь, но стремиться

к ней и претендует на равные со взрослыми

права. Изменить они пока ничего не могут,

но внешне подражают взрослым. Отсюда

и появляются атрибуты «псевдовзрослости»:

курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки

за город (внешнее проявление «я тоже

имею свою личную жизнь»). Копируют любые

отношения [4].

Родители кормят, поят, одевают

свое чадо, а за хорошее (с их точки зрения)

поведение могут даже и «наградить»

(опять таки, по своему разумению – карманные

деньги, поездка на море, поход в кино,

новая вещь). До реальной взрослости далеко

– и физически, и психологически, и социально,

но так хочется! Он объективно не может

включиться во взрослую жизнь, но стремиться

к ней и претендует на равные со взрослыми

права. Изменить они пока ничего не могут,

но внешне подражают взрослым. Отсюда

и появляются атрибуты «псевдовзрослости»:

курение сигарет, тусовки у подъезда, поездки

за город (внешнее проявление «я тоже

имею свою личную жизнь»). Копируют любые

отношения [4].

Хотя претензии на взрослость бывают

нелепыми, иногда уродливыми, а образцы

для подражания – не лучшими, в принципе

подростку полезно пройти через такую

школу новых отношений. Ведь внешнее копирование

взрослых отношений — это своеобразный

перебор ролей, игры, которые встречаются

в жизни. То есть вариант подростковой

социализации. И где еще можно потренироваться,

как не в своей семье? Встречаются по-настоящему

ценные варианты взрослости, благоприятные

не только для близких, но и для личностного

развития самого подростка. Это включение

во вполне взрослую интеллектуальную

деятельность, когда подросток интересуется

определённой областью науки или искусства,

глубоко занимаясь самообразованием.

Или забота о семье, участие в решении

как сложных, так и ежедневных проблем,

помощь тем, кто в ней нуждается.

И где еще можно потренироваться,

как не в своей семье? Встречаются по-настоящему

ценные варианты взрослости, благоприятные

не только для близких, но и для личностного

развития самого подростка. Это включение

во вполне взрослую интеллектуальную

деятельность, когда подросток интересуется

определённой областью науки или искусства,

глубоко занимаясь самообразованием.

Или забота о семье, участие в решении

как сложных, так и ежедневных проблем,

помощь тем, кто в ней нуждается.

Впрочем, лишь небольшая часть подростков достигает высокого уровня развития морального сознания и немногие способны принять на себя ответственность за благополучие других. Более распространённой в наше время является социальная инфантильность.

Внешний вид подростка — еще один источник

конфликта. Меняется походка, манеры, внешний

облик. Ещё совсем недавно свободно, легко

двигавшийся мальчик начинает ходить

вразвалку, опустив руки глубоко в карманы

и сплёвывая через плечо. У него появляются

новые выражения.

У него появляются

новые выражения.

Девочка начинает ревностно сравнивать свою одежду и причёску с образцами, которые она видит на улице и обложках журналов, выплёскивая на маму эмоции по поводу имеющихся расхождений.

Внешний вид подростка часто становится источником постоянных недоразумений и даже конфликтов в семье. Родителей не устраивает ни молодёжная мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку. А подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится ничем не отличаться от сверстников. Он может переживать отсутствие куртки – такой же, как у всех в его компании, — как трагедию [4].

Внутренне происходит следующее. У подростка появляется своя позиция. Он считает себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому.

Желание, чтобы все (учителя, родители)

относились к нему, как к равному, взрослому.

Но при этом его не смутит, что прав он

требует больше, чем берет на себя обязанностей.

И отвечать за что-то подросток вовсе не

желает, разве что на словах.

Стремление к самостоятельности выражается в том, что контроль и помощь отвергаются. Все чаще от подростка можно слышать: «Я сам все знаю!» (Это так напоминает малышовое «Я сам!»). И родителям придется только смириться и постараться приучить своих чад отвечать за свои поступки. Это им пригодится по жизни. К сожалению, подобная «самостоятельность» — еще один из основных конфликтов между родителями и детьми в этом возрасте. Появляются собственные вкусы и взгляды, оценки, линии поведения. Самое яркое — это появление пристрастия к музыке определенного типа.

Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная.

Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о жизни.

Очень важным для подростка является

мнение о нем группы, к которой он принадлежит.

Сам факт принадлежности к определенной

группе придает ему дополнительную уверенность

в себе. Положение подростка в группе,

те качества, которые он приобретает в

коллективе существенным образом влияют

на его поведенческие мотивы.

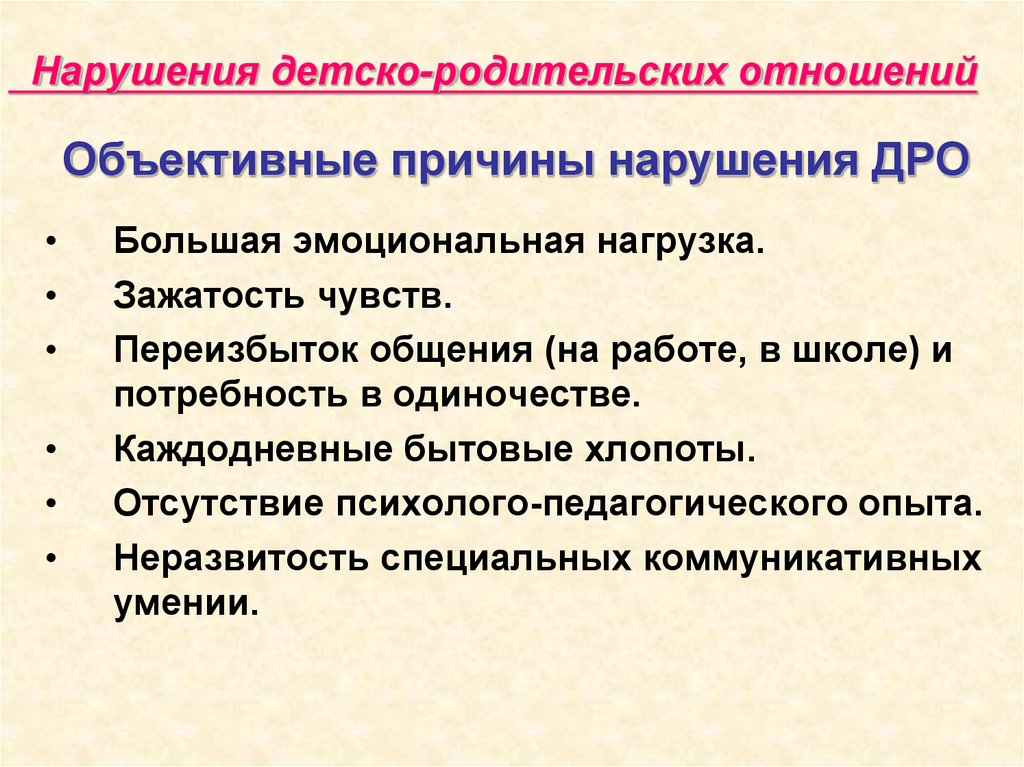

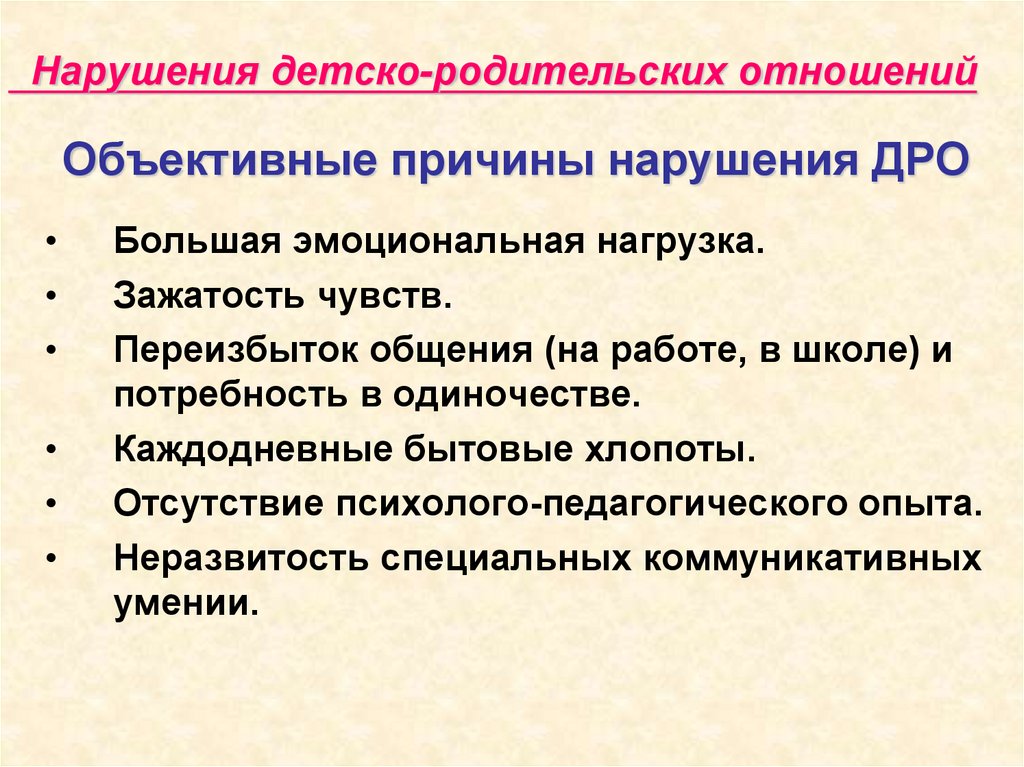

Нарушение детско-родительских отношений

Нарушения детско-родительских отношений

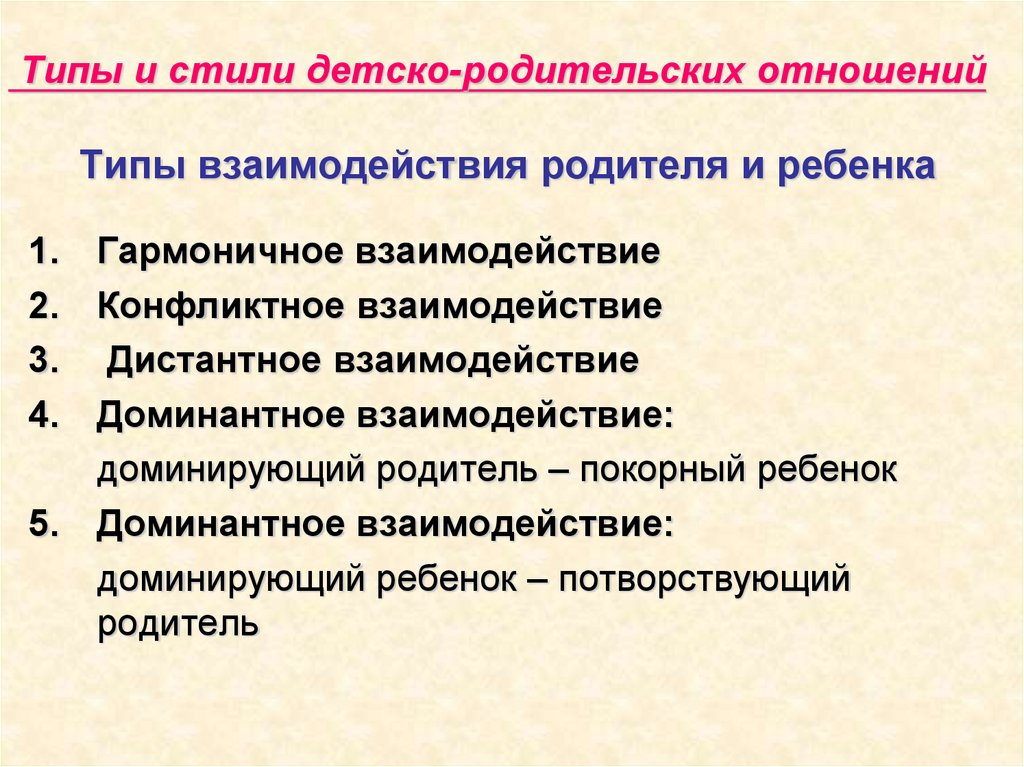

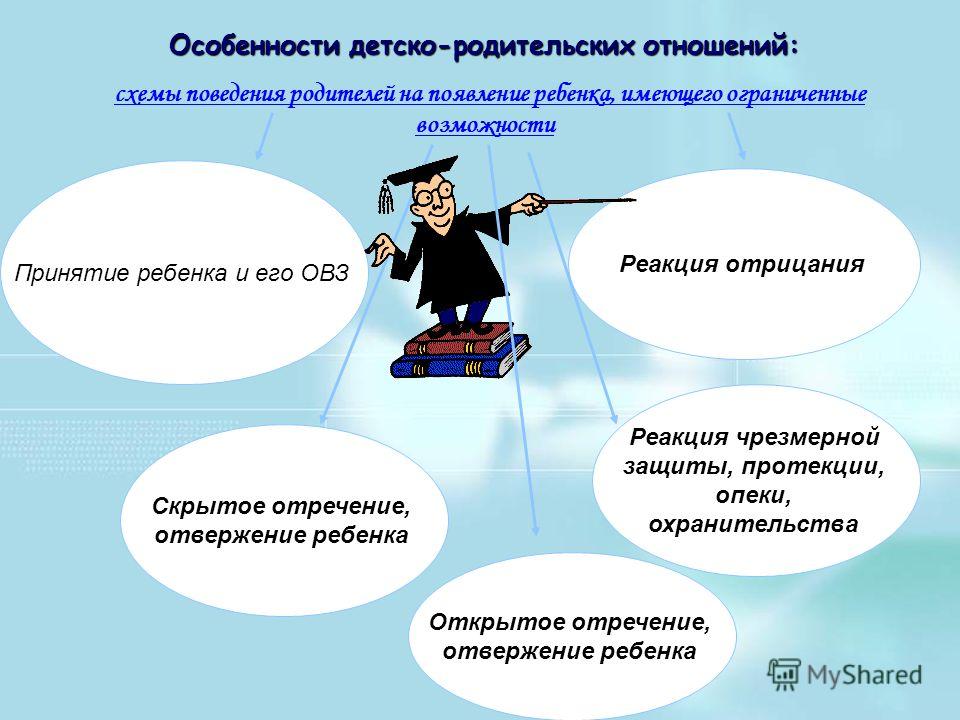

Каждый ребенок полностью вписан в окружение взрослых, с которыми он живет. От них он полностью зависит и ими формируется. Какими бы разными ни были установки родителей на воспитание детей, в каких бы разных семьях ни реализовывались, в целом по результату их можно разделить на две большие группы: оптимальная и неоптимальные родительские позиции.

Оптимальная позиция может быть описана, как умение родителей видеть, понимать индивидуальность своего ребенка, замечать происходящие в его душе изменения. Готовность менять манеру взаимоотношений с ребенком по мере его взросления и в связи с различными изменениями условий жизни семьи. Стиль общения должен опережать появление новых психических и личностных качеств детей. Не ребенок должен вести за собой родителей, а наоборот.

К неоптимальным относятся отвергающая позиция, позиция уклонения, позиция доминирования, отвергающее-принуждающая позиция.

Отвергающая позиция. Родители воспринимают ребенка как «тяжелую обязанность», стремятся освободиться от этой «обузы», постоянно порицают и критикуют недостатки ребенка, не проявляют терпение.

Позиция уклонения. Эта позиция свойственна родителям эмоционально холодным, равнодушным; контакты с ребенком носят случайный и редкий характер; ребенку предоставляется полная свобода и бесконтрольность.

Позиция доминирования по отношению к детям. Для этой позиции характерны: непреклонность, суровость взрослого по отношению к ребенку, тенденции к ограничению его потребностей, социальной свободы, независимости. Ведущие методы этого семейного воспитания — дисциплина, режим, угрозы, наказания.

Отвергающе-принуждающая позиция. Родители приспосабливают ребенка к выработанному ими образцу поведения, не считаясь с его индивидуальными особенностями. Взрослые предъявляют завышенные требования к ребенку, навязывают ему собственный авторитет. При этом они не признают прав ребенка на самостоятельность. Отношение взрослых к детям носит оценивающий характер.

При этом они не признают прав ребенка на самостоятельность. Отношение взрослых к детям носит оценивающий характер.

В каких же семьях чаще всего происходят сбои в детско-родительских отношениях? Какие особенности внутрисемейных сценариев взрослых закономерно влекут за собой искажения в воспитании и формировании личности ребенка? Рассмотрим несколько таких наиболее типичных семейных сценариев.

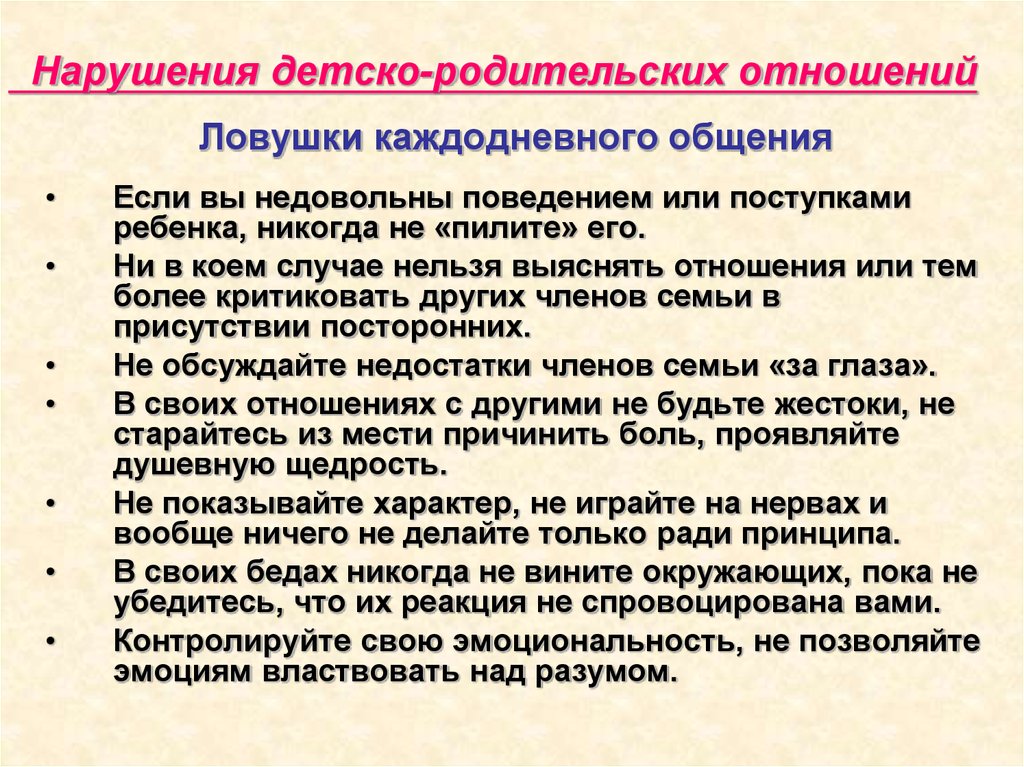

Внешне «спокойная семья». В этой семье события протекают гладко, со стороны может показаться, что отношения ее членов упорядочены и согласованы. Однако, при более близком знакомстве, выясняется, что за благополучным «фасадом» скрываются сильно подавляемые в течение длительного времени чувства друг к другу. Неудовлетворенность, скука, супруги мало общаются друг с другом, стереотипно и педантично выполняют свои обязанности. Чувство ответственности преобладает над искренностью. В таких семьях бурным цветом распускается психосоматика, тоска, депрессия. Ребенок живет в напряжении, с ощущением тревоги, не понимая ее источника.

Ребенок живет в напряжении, с ощущением тревоги, не понимая ее источника.

«Вулканическая» семья. В этой семье отношения изменчивы и открыты. Супруги постоянно выясняют отношения, часто расходятся, чтобы вскоре нежно любить и опять относиться друг к другу искренне и нежно. В этом случае спонтанность, эмоциональная непосредственность преобладают над чувством ответственности. Хотят того родители или нет, специфическая эмоциональная атмосфера семьи оказывает постоянное воздействие на личность ребенка. Дети испытывают сильные эмоциональные перегрузки. Ссоры родителей воспринимаются ребенком, как катастрофа, угроза стабильности детского мировосприятия.

Семья-«санаторий» Это характерный тип семейной дисгармонии. Поведение супругов принимает вид санаторных, усилия затрачиваются на «семейную защиту» вокруг какого-то одного взрослого члена семьи. Своеобразное коллективное самоограничение. Супруги все время проводят вместе и стараются удержать около себя детей. Круг общения ограничен, контакты с друзьями сведены к минимуму. Поскольку бессознательная цель одного из супругов — удерживание любви и заботы другого, ребенок не может компенсировать недостаток любви со стороны ни одного, ни другого родителя. Ограниченность семьи заботой, внутренними отношениями приводит к постоянной фиксации внимания на здоровье, подчеркиванию всевозможных опасностей, запугиванию. Необходимость удержать ребенка в семье приводит к дискредитации внесемейных ценностей, Мелочная опека, жесткий контроль и чрезмерная защита от реальных и мнимых опасностей — характерные признаки отношения к детям в семьях «санаторного» типа.

Круг общения ограничен, контакты с друзьями сведены к минимуму. Поскольку бессознательная цель одного из супругов — удерживание любви и заботы другого, ребенок не может компенсировать недостаток любви со стороны ни одного, ни другого родителя. Ограниченность семьи заботой, внутренними отношениями приводит к постоянной фиксации внимания на здоровье, подчеркиванию всевозможных опасностей, запугиванию. Необходимость удержать ребенка в семье приводит к дискредитации внесемейных ценностей, Мелочная опека, жесткий контроль и чрезмерная защита от реальных и мнимых опасностей — характерные признаки отношения к детям в семьях «санаторного» типа.

Такие родительские позиции приводят к чрезмерной перегрузке нервной системы ребенка, при которой возникают невротические срывы. В подростковом возрасте у таких детей усиливаются протестные реакции и желание раннего ухода из семьи.

Семья-«крепость». В основе данного сценария лежит представление об агрессивности окружающего мира, угрозе, жестокости. Люди – как носители зла. «Круговая оборона» маскирует душевную пустоту или нарушения сексуальных отношений. Для такого типа характерна ограниченность рамками семейного круга с дисгармоничными внутренними связями. Отношение к детям в такой семье жестко регламентируется, необходимость ограничения связей вне семьи приводит к жесткой фиксации всевозможных ограничений.

Люди – как носители зла. «Круговая оборона» маскирует душевную пустоту или нарушения сексуальных отношений. Для такого типа характерна ограниченность рамками семейного круга с дисгармоничными внутренними связями. Отношение к детям в такой семье жестко регламентируется, необходимость ограничения связей вне семьи приводит к жесткой фиксации всевозможных ограничений.

В семьях по типу «крепости» любовь ребенка все более приобретает условный характер, он любим, когда оправдывает возложенные на него семейным кругом требования. Подобная семейная атмосфера и типы воспитания приводят к повышению неуверенности ребенка в себе, к безынициативности, иногда усиливают протестные реакции и поведение в виде упрямства и негативизма. Семья по типу «крепости» ставит ребенка в противоречивую позицию, ситуацию внутреннего конфликта, вызванного рассогласованием между требованиями родителей, окружения и собственным опытом ребенка. Постоянный внутренний конфликт приводит к перенапряжению нервной системы, создает повышенный риск невротического заболевания.

Семья-«театр». В таких семьях стабильность удерживается путем специфического «театрализованного» образа жизни. Отношения в такой семье всегда строятся на игре и эффекте. Как правило, один из супругов в подобных семьях испытывает сильную потребность в признании, в постоянном внимании, поощрении, а также остро ощущает дефицит любви. Демонстрируемая посторонним любовь и забота о ребенке не спасает самого ребенка от ощущения, что родителям не до него, что выполнение отцом и матерью своих родительских обязанностей — формальная необходимость, навязываемая социальными нормами.

В «театрализованном» образе жизни семьи часто возникает особое отношение к ребенку, связанное со стремлением скрыть его недостатки и несовершенства. Все это приводит к ослаблению самоконтроля, потере внутренней дисциплины. Отсутствие подлинной близости с родителями формирует эгоистическую направленность.

Семья-«третий лишний». Возникает в тех случаях, когда личностные особенности супругов имеют для них особую значимость, а родительство бессознательно воспринимается, как помеха супружескому счастью. Так возникает стиль отношений с ребенком по типу скрытого непринятия. Воспитание детей в подобных ситуациях приводит к формированию неуверенности себе, безынициативности, фиксации на слабостях, детям свойственны мучительные переживания собственной неполноценности при усиленной зависимости и подчиняемости родителям. Нередки случаи соперничества межу еще молодой матерью и подрастающей дочерью, бессознательная борьба за любовь и привязанность отца. В таких семьях у детей часто возникают опасения за жизнь и здоровье родителей, они с трудом переносят даже временное разлучение с ними, плохо адаптируются в детских коллективах.

Так возникает стиль отношений с ребенком по типу скрытого непринятия. Воспитание детей в подобных ситуациях приводит к формированию неуверенности себе, безынициативности, фиксации на слабостях, детям свойственны мучительные переживания собственной неполноценности при усиленной зависимости и подчиняемости родителям. Нередки случаи соперничества межу еще молодой матерью и подрастающей дочерью, бессознательная борьба за любовь и привязанность отца. В таких семьях у детей часто возникают опасения за жизнь и здоровье родителей, они с трудом переносят даже временное разлучение с ними, плохо адаптируются в детских коллективах.

«Семья с кумиром». Возникает тогда, когда забота о ребенке превращается в единственную силу, способную удержать родителей друг с другом. Ребенок оказывается центром семьи, становится объектом повышенного внимания и опеки, завышенных ожиданий родителей. Желание уберечь ребенка от жизненных трудностей приводит к ограничению самостоятельности, чему в значительной степени способствует бессознательная тенденция замедлить взросление ребенка, поскольку уменьшение опеки угрожает нарушению семейной группы. При таком воспитании дети становятся несамостоятельными. Вместе с этим возрастает потребность в позитивных оценках, детям недостает любви. Требование признания любой ценой порождает демонстративность поведения. Критичное осознание собственных личностных качеств заменяется негативными оценками других, ощущениями несправедливости и жестокости окружающих.

При таком воспитании дети становятся несамостоятельными. Вместе с этим возрастает потребность в позитивных оценках, детям недостает любви. Требование признания любой ценой порождает демонстративность поведения. Критичное осознание собственных личностных качеств заменяется негативными оценками других, ощущениями несправедливости и жестокости окружающих.

Семья-«маскарад». Порождается несогласованностью жизненных целей и планов супругов. Воспитание ребенка приобретает черты непоследовательности, и мир предстает перед ребенком разным, порой с противоречивыми сторонами. Мелькание «масок» повышает чувство тревожности. Несогласованность действий родителей, например повышенная требовательность при гиперопеке и всепрощении матери, вызывает растерянность ребенка и расщепление его самооценки.

Следует выделить и дисфункциональные ошибочные типы воспитания, деформирующие характер ребенка.

Семьи с попустительско-снисходительным стилем воспитания, когда родители не придают значения проступкам детей, не видят в них ничего страшного, считают, что все дети такие.

Семьи с позицией круговой обороны воспитания строят свои отношения с окружающими по принципу «наш ребенок всегда прав». Родители агрессивно настроены ко всем, кто указывает на неправильное поведение их детей. Даже совершение ребенком тяжелого преступления не отрезвляет родителей. Они продолжают искать виновных на стороне. Дети из таких семей страдают тяжелыми дефектами морального сознания, они лживы и жестоки, трудно поддаются перевоспитанию.

Семьи с демонстративным стилем воспитания, когда родители, чаще всего мать, не стесняясь, всем и каждому жалуется на своего ребенка, рассказывает на каждом углу о его проступках, явно преувеличивая степень их опасности, вслух заявляя, что он «растет бандитом» и т. п. Ребенок утрачивает стыдливость, чувство раскаяния за свои поступки, снимает внутренний контроль за своим поведением, озлобляется против взрослых, родителей.

Семьи с педантично-подозрительным стилем воспитания, при котором родители не верят, не доверяют своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному контролю, пытаются полностью изолировать от сверстников, друзей, стремятся абсолютно контролировать свободное время ребенка, круг его интересов, занятий, общения.

Семьи с жестко-авторитарным стилем воспитания, в которых родители злоупотребляют физическими наказаниями. Дети в подобных семьях растут агрессивными, жестокими, стремятся обижать слабых, беззащитных. К таким семьям необходимо применять серьезные меры, начиная от убеждения до административно-уголовного наказания родителей.

Семьи с увещевательным стилем воспитания, где в противоположность жестко-авторитарному стилю родители проявляют по отношению к своим детям полную беспомощность, предпочитают увещевать, бесконечно уговаривать, объяснять, не применяя никаких волевых воздействий и наказаний. Дети в таких семьях, что называется, «садятся на голову».

Семьи с отстраненно-равнодушным стилем воспитания, где родители поглощены устройством своей личной жизни. Выйдя вторично замуж, мать не находит ни времени, ни душевных сил для своих детей от первого брака, равнодушна как к самим детям, так и к их поступкам. Дети предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними, стремятся меньше бывать дома, с болью воспринимают равнодушно-отстраненное отношение матери.

Семьи с непоследовательным стилем воспитания, когда у родителей, особенно у матери, не хватает выдержки, самообладания для осуществления последовательной воспитательной тактики в семье. Возникают резкие эмоциональные перепады в отношениях с детьми – от наказания, слез, ругани до умилительно-ласкательных проявлений, что приводит к потере родительского авторитета. Ребенок становится непредсказуемым, неуправляемым, пренебрегает мнением старших, родителей.

Воспитание по типу «Золушки», когда родители чрезмерно придирчиво, враждебно или равнодушно относятся к своему ребенку, предъявляя к нему завышенные требования, не давая ему ласки и теплоты. Дети вырастают нерешительными, пугливыми, неспособными за себя постоять. Вместо того, чтобы активно относиться к жизни, некоторые из них уходят в мир фантазий.

Воспитание по типу «кумира» семьи. В таких случаях выполняются все требования и малейшие капризы ребенка. Дети растут капризными, упрямыми.

Гиперопека — особый вид воспитания, при котором ребенка лишают самостоятельности, подавляют его инициативу, не дают развернуться его возможностям. Многие из таких детей вырастают нерешительными и слабовольными.

Воспитание по типу «гипоопека», когда ребенок предоставлен сам себе, никем не контролируется, никто не формирует в нем навыки социальной жизни, не обучает его пониманию «что такое хорошо и что такое плохо».

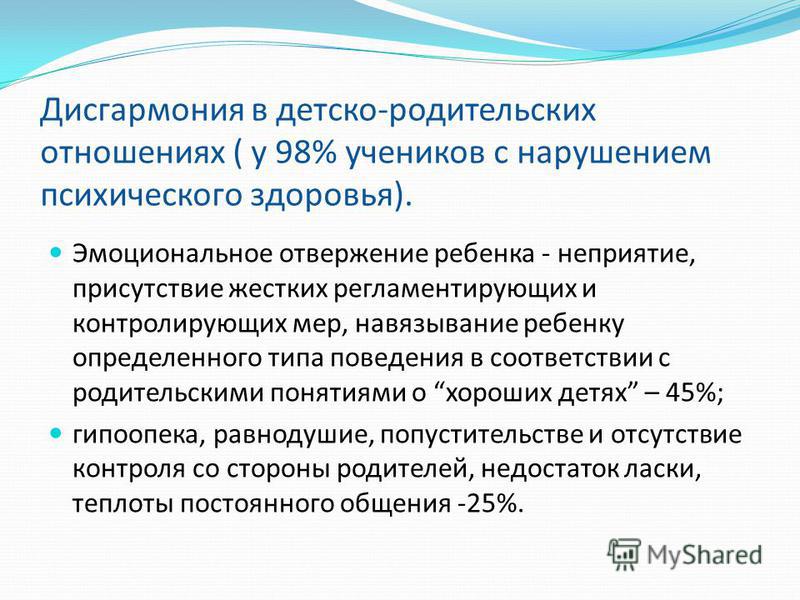

Дисгармоничность детско-родительских отношений, может выражаться не только деформаций родительских позиций. Часто детям в проблемных семьях приписываются и закрепляются за ними на долгие годы ролевые установки.

Перечислим наиболее типичные роли:

«Козел отпущения» — возникает в семье, когда супружеские проблемы родителей, взаимное недовольство друг другом переходят на ребенка, он как бы отводит на себя негативные эмоции родителей, которые на самом деле они испытывают по отношению друг к другу.

«Любимчик» — возникает тогда, когда родители не испытывают друг к другу никаких чувств, а эмоциональный вакуум заполняется преувеличенной заботой о ребенке, преувеличенной любовью к нему.

«Беби» — отдален от родителей, как бы вытесняется из семейной общности, ему раз и навсегда предписано быть в семье только ребенком, от которого ничего не зависит

«Примиритель» — рано включившийся в сложности семейной жизни, ребенок занимает важнейшее место в семье, регулируя и устраняя супружеские конфликты.

В описании этих ролей видно, что ребенок выступает скорее как средство, используемое родителями для решения проблем отношений.

Каждая семья, находящаяся в поле зрения специалистов психологической сферы, имеет свои истоки и свои социально-психологические характеристики. В процессе жизнедеятельности семейный союз может менять свое место в типологии семей, а, следовательно, изменяются и параметры, важные для первоочередного внимания психолога и психотерапевта.

Детско-родительские отношения: методики диагностики и коррекции

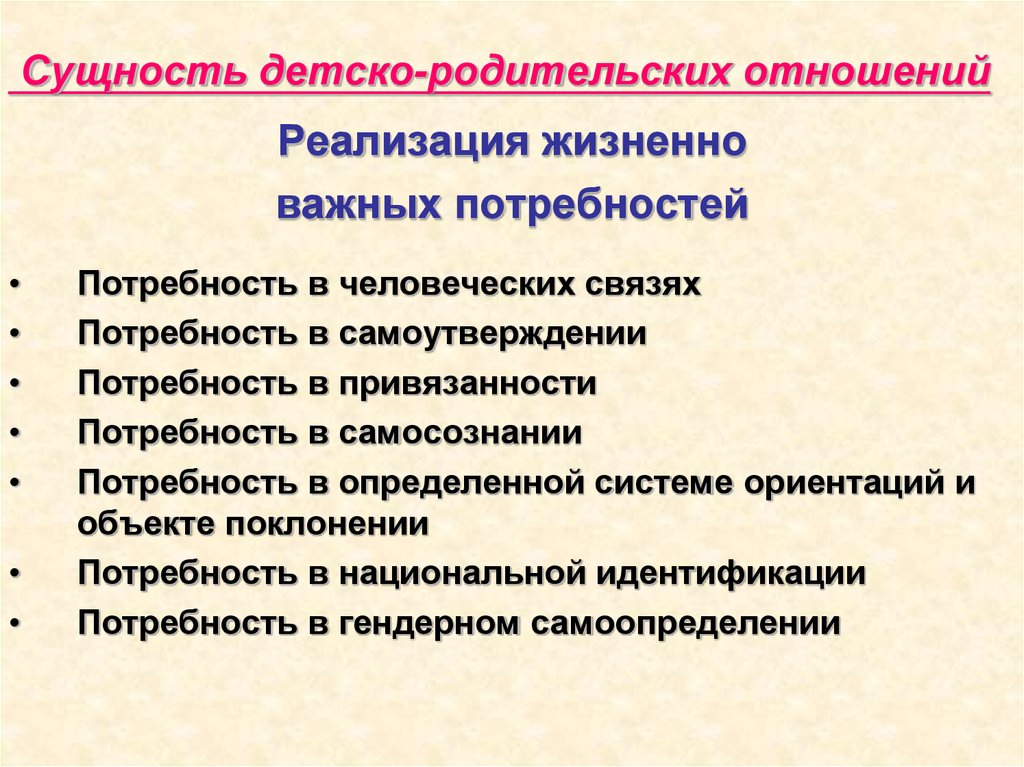

Первыми воспитателями ребенка становятся родители. В семье малыши знакомятся с правилами человеческих взаимоотношений, усваивают жизненные установки, духовные ценности. Отношения родителей и детей оказывают огромное влияние на формирование личности, поэтому им уделяется так много внимания в психологии.

История изучения

Первым направлением, которое стало говорить о влиянии семьи на развитие личности ребенка, был классический психоанализ. Б. Боулби и М. Эйнсворт разработали «теорию привязанности». Согласно ей, люди, ухаживающие за младенцем, дарят ему ощущение надежности и безопасности мира. Это создает основу для дальнейшего развития, включения ребенка в социальную жизнь общества. Себя малыш осознает через призму отношений близких людей. Эти представления, сложившиеся в раннем возрасте, во многом определяют поведение взрослого человека.

Семейные отношения, в которых, так или иначе, задействован ребенок, получили название детско-родительских. Не всегда они влияют на формирование личности положительно. Законодательством четко прописаны обязанности родителей и детей. В частности, отцу и матери запрещено причинять психический или физический вред здоровью ребенка. Однако на практике далеко не все взрослые умеют эффективно взаимодействовать с детьми.

Не всегда они влияют на формирование личности положительно. Законодательством четко прописаны обязанности родителей и детей. В частности, отцу и матери запрещено причинять психический или физический вред здоровью ребенка. Однако на практике далеко не все взрослые умеют эффективно взаимодействовать с детьми.

Изучение особенностей детско-родительских отношений проводилось различными учеными с целью выявления условий, необходимых для формирования здоровой личности.

Классификации

Отношения между детьми и родителями могут складываться по-разному в зависимости от множества факторов. Важно изучить их как с точки зрения взрослого, так и с позиции ребенка. Психологи выделяют следующие типы отношений родителей к своим детям:

- Безусловное принятие, когда негативное поведение отпрыска не влечет за собой отрицания его значимости («Я люблю тебя, хотя ты сейчас плохо себя ведешь»). Такое отношение создает у ребенка уверенность в своей безопасности.

- Условное принятие, когда любовь родителей является наградой за успехи, хорошее поведение, послушание.

Дети в такой семье растут тревожными, ведь им постоянно приходится заслуживать любовь мамы и папы.

Дети в такой семье растут тревожными, ведь им постоянно приходится заслуживать любовь мамы и папы. - Амбивалентное отношение. Родители испытывают к ребенку противоположные чувства. Для них характерен высокий уровень агрессии, малыш подвергается жестоким наказаниям. В остальное время взрослые пытаются искупить свою вину, проявляя преувеличенную заботу и внимание.

- Индифферентное отношение, когда взрослые не испытывают к детям любви, равнодушны, холодны и стараются дистанцироваться от них.

- Скрытое отвержение. Формально родители исправно выполняют свои обязанности, но при этом постоянно недовольны ребенком, игнорируют его чувства.

- Открытое отвержение. Родитель активно демонстрирует свою нелюбовь к малышу, унижает его достоинство, применяет жестокие наказания, пренебрегает детскими нуждами.

Типы отношений ребенка к родителям изучал Г. Т. Хоментаускас. Он выделил 4 позиции:

- «Вы любите меня, а я люблю вас». Ребенок доверяет родителям, привязан к ним, стремится к сотрудничеству.

- «Мама и папа живут ради меня». У ребенка завышена самооценка, он эгоистичен и пытается управлять другими членами семьи.

- «Я сделаю так, чтобы родители меня полюбили». Ребенок чувствует себя отверженным, неполноценным и всеми силами пытается угодить взрослым.

- «Я не нужен вам, отстаньте от меня». Ребенок не чувствует любви и заботы родителей, проявляет враждебность по отношению к ним.

Взрослые обращаются к психологу, когда у них возникают проблемы в отношениях с детьми либо у ребенка наблюдаются трудности в общении, обучении. Чаще всего помощь специалистов необходима семье в целом. Понять причину напряженности помогает диагностическое обследование.

В семьях существуют разные представления об обязанностях родителей и детей. Взрослые придерживаются непохожих стилей общения и методов воздействия на подрастающее поколение. Психолог пытается увидеть проблему с двух сторон, изучая позицию и родителей, и ребенка. Для этого используются различные методики, разработанные как отечественными, так и зарубежными специалистами.

Работа с детьми

Чтобы увидеть семью глазами ребенка, применяются особые методики. Изучение детско-родительских отношений проходит в непринужденной, игровой обстановке. Чаще всего используются:

- Методика Р. Жиля, позволяющая понять отношение детей к семейному окружению. Ребенку предлагается рассмотреть картинки, на которых изображены люди в различных ситуациях, и выбрать свое место.

- Тест Бене и Антони, адаптированный отечественными психологами Лидерсом и Анисимовой. Он диагностирует эмоциональные отношения внутри семьи. Детям предлагается 20 фигурок, из которых надо отобрать своих родственников, а затем в игровой форме соотнести с ними предложенные утверждения.

- Опросники Шафера, Марковской и др., где подростку нужно оценить степень верности указанных положений.

- Методика А. И. Зарова, выявляющая степень идентификации ребенка с мамой и папой, а также особенности отношения к ним.

Диагностика детско-родительских отношений также включает в себя тест КРС. Ребенку предлагается нарисовать семью, а потом побеседовать о ней. Психолог внимательно изучает расположение и занятия персонажей, особенности их изображения, поведение и эмоции юного художника в процессе работы. Все это позволяет понять, как дети воспринимают членов семьи и свое место в ней.

Ребенку предлагается нарисовать семью, а потом побеседовать о ней. Психолог внимательно изучает расположение и занятия персонажей, особенности их изображения, поведение и эмоции юного художника в процессе работы. Все это позволяет понять, как дети воспринимают членов семьи и свое место в ней.

Работа с родителями

Психологу важно выявить особенности семейного воспитания, причины отклонений. Для этого он предлагает взрослым пройти различные тесты. Детско-родительские отношения можно оценить при помощи следующих опросников:

- PARI (Шефер, Белл). Он позволяет составить портрет семьи в первичном приближении.

- АСВ (Эйдемиллер, Юстицкис). С его помощью можно выявить психологические нарушения в семье.

- ОРО (Столин, Варга). Этот тест дает представление о родительских чувствах и поведенческих стереотипах.

- Взрослый вариант опросника Марковской. Его главное преимущество в зеркальности, благодаря чему можно увидеть взаимодействие в семье глазами и родителей, и ребенка.

Эффективная, но сложная в исполнении методика разработана А. О. Карабановой. Взрослым предлагается написать историю своего материнства или отцовства в свободной форме, самостоятельно оценить успехи и неудачи на этом поприще. В результате становится понятной позиция автора по поводу детско-родительских отношений.

Методика впоследствии была упрощена. Взрослые с большей готовностью брались за продолжение незаконченных фраз о ребенке и своем отношении к нему. В этом варианте она часто применяется психологами в процессе диагностики.

Типы воспитания

После проведения тестов становятся понятны семейные особенности. Психологи говорят о 4 типах воспитания, встречающихся чаще всего в смешанном виде. К ним относятся:

- Диктат. Взрослые подавляют ребенка, активно используя для воспитания насилие и приказы. При сопротивлении они применяют угрозы, обман, принуждение. В результате дети вырастают несамостоятельными, безынициативными и неуверенными в своих силах.

- Опека. Ребенка окружают заботой, стараются удовлетворить все его желания, усиленно ограждают от трудностей. Часто это приводит к бунту в подростковом возрасте. Становясь взрослыми, такие люди оказываются беззащитными перед жизненными трудностями, с трудом вписываются в коллектив.

- Невмешательство. Родители пассивны и практически не участвуют в воспитании ребенка. С ранних лет он предоставлен сам себе, решает проблемы без помощи взрослых. Такие дети вырастают самостоятельными, но они не умеют доверять другим людям, ощущают себя одинокими.

- Сотрудничество. Родители уважают ребенка как отдельную личность, дают ему действовать самостоятельно, но при этом всегда готовы прийти на помощь. Члены семьи поддерживают друг друга, много времени проводят вместе. Дети при таком воспитании вырастают уверенными в себе и открытыми для плодотворного общения.

Основные нарушения, наблюдаемые в семьях

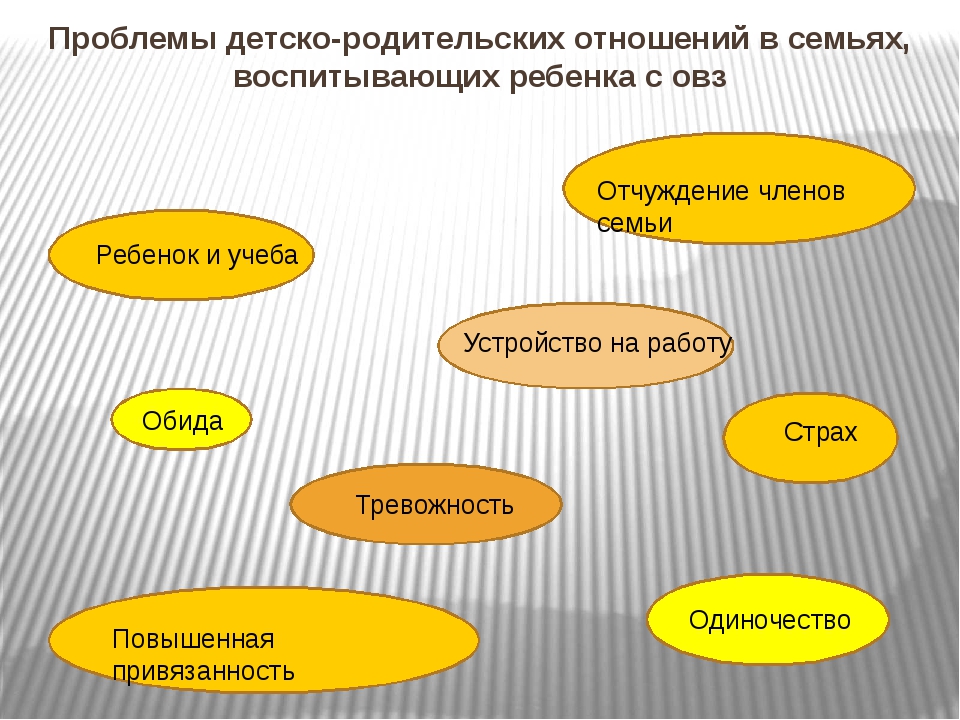

Отношения родителей и детей, обратившихся к психологам, часто оказываются дисгармоничными. Причин этому множество. Тем не менее были выявлены самые распространенные проблемы детско-родительских отношений. Вот их перечень:

Причин этому множество. Тем не менее были выявлены самые распространенные проблемы детско-родительских отношений. Вот их перечень:

- Гипопротекция. Ребенку уделяется недостаточно внимания. Взрослые могут отвергать его по типу Золушки, ограничиваться только формальной заботой (еда, одежда, учебники), откупаться от отпрыска дорогими подарками. Крайний вариант — детская безнадзорность.

- Гиперопека. Ребенок окружен повышенной заботой, часто из него делают кумира семьи, исполняют все желания и не применяют наказаний. При этом взрослые полностью контролируют жизнь отпрыска, защищая от трудностей.

- Противоречивое воспитание. Члены семьи предъявляют к ребенку несовместимые требования или резко меняют свое отношение к нему при разводе, рождении второго ребенка и т. д.

- Повышенная ответственность. Детям предъявляются требования, которым они не могут соответствовать. Например, от ребенка требуют всегда быть впереди сверстников или поручают ему уход за младшим братом после ухода отца.

- Жестокое обращение. Ребенка наказывают за каждый проступок, приписывают ему всевозможные пороки. При этом поощрения в семье не применяется.

- Культ болезни. Детей с заболеваниями родители воспитывают в атмосфере вседозволенности, стараются оградить от любых обязанностей. Малышам начинает казаться, что окружающие должны жалеть их, исполнять все капризы.

- Воспитание вне семьи. Ребенок живет в интернате или у дальних родственников, практически не общаясь с мамой и папой.

Методы коррекции: работа с родителями

Психологическая помощь необходима семьям, попавшим в трудные ситуации. Проблемы могут быть вызваны внешними изменениями (возрастные кризисы у детей, развод родителей, смерть близкого человека) или индивидуальными особенностями конкретных людей. Коррекция детско-родительских отношений предполагает создание благоприятного климата в семье, обучение взрослых правильному общению с ребенком.

Важно, чтобы они осознали проблему и захотели решить ее. Психолог использует в своей работе различные методики. Детско-родительские отношения можно исправить, но для этого требуется много сил и терпения. Чаще всего применяются:

Психолог использует в своей работе различные методики. Детско-родительские отношения можно исправить, но для этого требуется много сил и терпения. Чаще всего применяются:

- Беседы со взрослыми членами семьи. Во время них родители получают информацию о развитии своего ребенка, его психологии и возрастных особенностях.

- Дискуссии. Взрослых просят высказать свое отношение к изложенной психологом теме. Также дискуссии помогают проанализировать воспитательную деятельность в конкретной семье, обменяться мнениями, понять суть проблемы, совместно выработать оптимальное решение.

- Библиотерапия. Родителей просят прочитать книги о воспитании детей, а затем поделиться своей точкой зрения по данному вопросу.

- Тренинги. Родителям предлагается в ходе ролевой игры решить трудные ситуации, типичные для данной семьи. При этом ищутся новые варианты выхода из проблемы, отрабатываются способы эффективного поведения.

Взрослых учат принимать и поддерживать своего ребенка. Чтобы улучшить семейные взаимоотношения, родителям необходимо:

Чтобы улучшить семейные взаимоотношения, родителям необходимо:

- Демонстрировать любовь к ребенку, гордость за него.

- Опираться на сильные стороны отпрыска и не напоминать о прошлых неудачах.

- Найти общие занятия, больше дурачиться и смеяться вместе с детьми.

- Позволить ребенку самостоятельно решать посильные проблемы, исправлять последствия своих ошибок.

- Избегать строгих наказаний и критики.

- Слушать и слышать детей, вселять в них оптимизм, радоваться самому маленькому прогрессу.

Коррекционная работа с ребенком

Детям трудно осознать мотивы своего поведения, понять, что заставляет родителей действовать так или иначе. Зато их психика более пластична. Коррекция детско-родительских отношений позволяет вовремя исправить ошибки воспитания и избежать проблем во взрослой жизни подросшего ребенка.

Психолог старается создать на занятии непринужденную атмосферу, чтобы юный клиент расслабился, начал свободно выражать свои чувства и мысли. Отсутствие на консультации других членов семьи позволяет дать выход вытесненным конфликтам, присутствующим в детско-родительских отношениях. Методики, которые помогают сделать это, перечислены ниже:

Отсутствие на консультации других членов семьи позволяет дать выход вытесненным конфликтам, присутствующим в детско-родительских отношениях. Методики, которые помогают сделать это, перечислены ниже:

- Игротерапия. С помощью кукол ребенок может воспроизвести тревожащие его ситуации общения, выразить гнев или страх по отношению к близким людям, осознать свои чувства. Условность происходящего избавляет от негативных последствий, снимает внутренние зажимы и ограничения.

- Арттерапия. Занимаясь творчеством, ребенок раскрепощается и дает выйти неосознанным страхам, переживаниям. При помощи красок, мелков, глины и клея дети самовыражаются, поэтому важно одобрять конечный результат их деятельности, невзирая на его качество.

- Сказкотерапия. Объяснить сложную ситуацию ребенку проще всего через приключения волшебных персонажей. Герои переживают те же проблемы, что и маленький клиент, демонстрируют разные пути их решения, помогают взглянуть на ситуацию с неожиданной стороны.

Психокоррекционные сказки мягко воздействуют на эмоции и подсознание ребенка, обучают его продуктивным способам поведения.

Психокоррекционные сказки мягко воздействуют на эмоции и подсознание ребенка, обучают его продуктивным способам поведения.

Методы коррекции: взаимодействие ребенка и взрослого

Групповые занятия, в которых участвуют все члены семьи, очень важны для выстраивания новых детско-родительских отношений. Методики, применяемые психологами, позволяют увидеть со стороны свое типичное поведение, его влияние на близких людей. В результате появляется желание исправить ситуацию, создать теплый микроклимат в семье.

Психологами применяются:

- Арткоррекция, когда взрослые и дети рисуют совместную картину. При этом становятся очевидны все основные проблемы во взаимоотношениях членов семьи. Со взрослыми их необходимо проанализировать и на следующих занятиях дать задание, направленное на выстраивание нового типа поведения.

- Игровое общение, позволяющее снять эмоциональное напряжение. Родители и дети становятся равноправными партнерами, начинают лучше понимать друг друга.

Наиболее эффективными являются подвижные игры (например, совместное преодоление полосы препятствий), конструирование из конструктора «Лего», песочная терапия.

Наиболее эффективными являются подвижные игры (например, совместное преодоление полосы препятствий), конструирование из конструктора «Лего», песочная терапия. - Телесная психокоррекция, позволяющая через массаж и специальные упражнения сблизить семью. При этом снимаются мышечные зажимы, происходит эмоциональное сближение.

- «Час звезды». Члены семьи по очереди примеряют на себя роль «звезды». Остальные участники занятия должны оказывать счастливчику повышенное внимание, играть в игры, выбранные им, делать приятные сюрпризы.

Психология детско-родительских отношений крайне сложна. В каждом случае требуется индивидуальный подход и предельная корректность специалиста, оказывающего помощь. Тем не менее при желании выход можно найти, даже если изначально ситуация кажется тупиковой.

Нарушения в детско-родительских отношениях

Одно из направлений в описании типологии семейного воспитания — изучение воспитательных родительских установок и позиций. В общем виде были сформулированы оптимальная и неоптимальная родительские позиции.

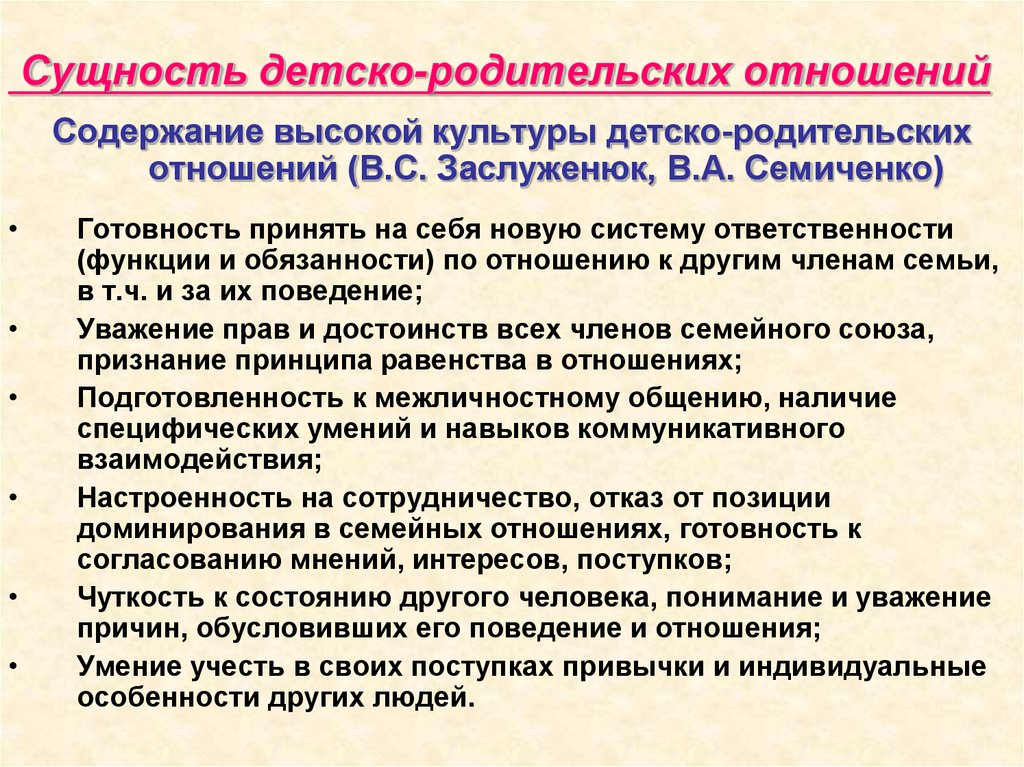

Оптимальная родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости и прогностичности.

Адекватность родительской позиции может быть определена как умение родителей видеть, понимать индивидуальность своего ребенка, замечать происходящие в его душе изменения.

Гибкость родительской позиции рассматривается как способность изменения воздействия на ребенка по ходу его взросления и в связи с различными изменениями условий жизни семьи.

Прогностичность родительской позиции означает, что не ребенок должен вести за родителей, а наоборот, стиль общения должен опережать появление новых психических и личностных качеств детей. В дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело проблемный характер, довольно отчетливо выявляется изменение родительских позиций.

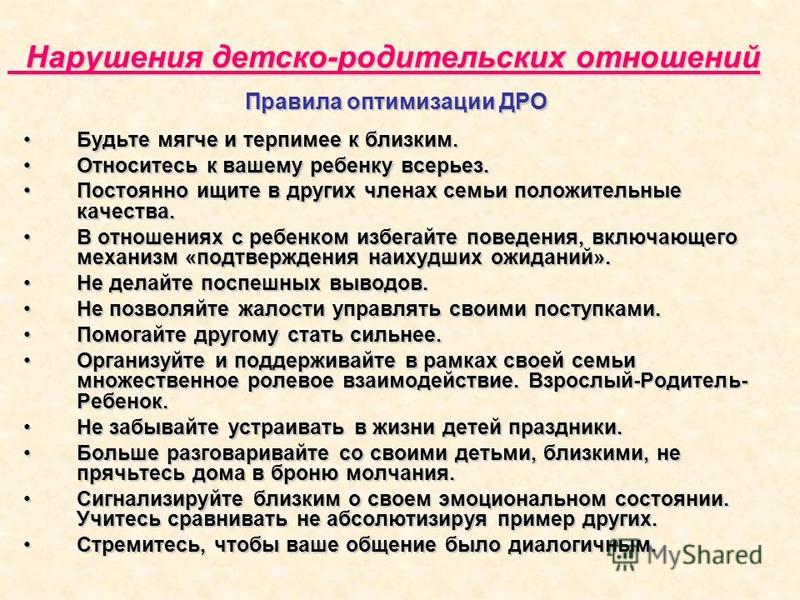

К числу наиболее часто встречающихся нарушений в детско-родительских отношениях относятся следующие:

Отвергающая позиция. Родители воспринимают ребенка как «тяжелую обязанность», стремятся освободиться от этой «обузы», постоянно порицают и критикуют недостатки ребенка, не проявляют терпение.

Позиция уклонения. Эта позиция свойственна родителям эмоционально холодным, равнодушным; контакты с ребенком носят случайный и редкий характер; ребенку предоставляется полная свобода и бесконтрольность.

Позиция доминирования по отношению к детям. Для этой позиции характерны: непреклонность, суровость взрослого по отношению к ребенку, тенденции к ограничению его потребностей, социальной свободы, независимости. Ведущие методы этого семейного воспитания — дисциплина, режим, угрозы, наказания.

Отвергающе-принуждающая позиция. Родители приспосабливают ребенка к выработанному ими образцу поведения, не считаясь с его индивидуальными особенностями. Взрослые предъявляют завышенные требования к ребенку, навязывают ему собственный авторитет. При этом они не признают прав ребенка на самостоятельность. Отношение взрослых к детям носит оценивающий характер.

Среди моделей, описывающих дисгармоничность детско-родительских отношений, можно встретить не только типологии деформаций родительских позиций, но и описания ролей, которые приписываются детям в проблемных семьях. Было выделено четыре наиболее типичные роли:

Было выделено четыре наиболее типичные роли:

- «козел отпущения» — возникает в семье, когда супружеские проблемы родителей, взаимное недовольство друг другом переходят на ребенка, он как бы отводит на себя негативные эмоции родителей, которые на самом деле они испытывают по отношению друг к другу;

- «любимчик» — возникает тогда, когда родители не испытывают друг к другу никаких чувств, а эмоциональный вакуум заполняется преувеличенной заботой о ребенке, преувеличенной любовью к нему;

- «беби» — отдален от родителей, как бы вытесняется из семейной общности, ему раз и навсегда предписано быть в семье только ребенком, от которого ничего не зависит;

- «примиритель» — рано включившийся в сложности семейной жизни, занимает важнейшее место в семье, регулируя и устраняя супружеские конфликты.

В описании этих ролей видно, что ребенок выступает скорее как средство, используемое родителями для решения проблем отношений.

Рассмотрим еще две классификации нарушений в детско-родительских отношениях.

Так, например, А. С. Спиваковская выделяет восемь типов семей с такими отношениями.

Внешне спокойная семья. В этой семье события протекают гладко, со стороны может показаться, что отношения ее членов упорядочены и согласованы. Однако за благополучным «фасадом» скрываются сильно подавляемые в течение длительного времени чувства друг к другу.

«Вулканическая» семья. В этой семье отношения изменчивы и открыты. Супруги постоянно выясняют отношения, часто расходятся, чтобы вскоре нежно любить и опять относиться друг к другу искренне и нежно. В этом случае спонтанность, эмоциональная непосредственность преобладают над чувством ответственности. Хотят того родители или нет, специфическая эмоциональная атмосфера семьи оказывает постоянное воздействие на личность ребенка.

Семья-«санаторий». Это характерный тип семейной дисгармонии. Поведение супругов принимает вид санаторных, усилия затрачиваются на своеобразное коллективное самоограничение. Супруги все время проводят вместе и стараются удержать около себя детей. Поскольку бессознательная цель одного из супругов — удерживание любви и заботы другого, ребенок не может компенсировать недостаток любви со стороны ни одного, ни другого родителя. Ограниченность семьи заботой, внутренними отношениями приводит к постоянной фиксации внимания на здоровье, подчеркиванию всевозможных опасностей, запугиванию. Необходимость удержать ребенка в семье приводит к дискредитации внесемейных ценностей, к процессе общения ребенка, предпочитаемых форм проведения свободного времени. Мелочная опека, жесткий контроль и чрезмерная защита от реальных и мнимых опасностей — характерные признаки отношения к детям в семьях «санаторного» типа.

Супруги все время проводят вместе и стараются удержать около себя детей. Поскольку бессознательная цель одного из супругов — удерживание любви и заботы другого, ребенок не может компенсировать недостаток любви со стороны ни одного, ни другого родителя. Ограниченность семьи заботой, внутренними отношениями приводит к постоянной фиксации внимания на здоровье, подчеркиванию всевозможных опасностей, запугиванию. Необходимость удержать ребенка в семье приводит к дискредитации внесемейных ценностей, к процессе общения ребенка, предпочитаемых форм проведения свободного времени. Мелочная опека, жесткий контроль и чрезмерная защита от реальных и мнимых опасностей — характерные признаки отношения к детям в семьях «санаторного» типа.

Такие родительские позиции приводят к чрезмерной перегрузке нервной системы ребенка, при которой возникают невротические срывы.

Семья-«крепость». Для такого типа характерна ограниченность рамками семейного круга с дисгармоничными внутренними связями. Отношение к детям в такой семье жестко регламентируется, необходимость ограничения связей вне семьи приводит к жесткой фиксации всевозможных ограничений.

Отношение к детям в такой семье жестко регламентируется, необходимость ограничения связей вне семьи приводит к жесткой фиксации всевозможных ограничений.

В семьях по типу «крепости» любовь ребенка все более приобретает условный характер, он любим когда оправдывает возложенные на него семейным кругом требования. Подобная семейная атмосфера и типы воспитания приводят к повышению неуверенности ребенка в себе, к безынициативности, иногда усиливают протестные реакции и поведение в виде упрямства и негативизма. Семья по типу «крепости» ставит ребенка в противоречивую позицию, ситуацию внутреннего конфликта, вызванного рассогласованием между требованиями родителей, окружения и собственным опытом ребенка. Постоянный внутренний конфликт приводит к перенапряжению нервной системы, создает повышенный риск невротического заболевания.

Семья-«театр». В таких семьях стабильность удерживается путем специфического «театрализованного» образа жизни. Отношения в такой семье всегда строятся на игре и эффекте. Как правило, один из супругов в подобных семьях испытывает сильную потребность в признании, в постоянном внимании, поощрении, а также остро ощущает дефицит любви. Демонстрируемая посторонним любовь и забота о ребенке не спасает самого ребенка от ощущения, что родителям не до него, что выполнение отцом и матерью своих родительских обязанностей — формальная необходимость, навязываемая социальными нормами.

Как правило, один из супругов в подобных семьях испытывает сильную потребность в признании, в постоянном внимании, поощрении, а также остро ощущает дефицит любви. Демонстрируемая посторонним любовь и забота о ребенке не спасает самого ребенка от ощущения, что родителям не до него, что выполнение отцом и матерью своих родительских обязанностей — формальная необходимость, навязываемая социальными нормами.

В «театрализованном» образе жизни семьи часто возникает особое отношение к ребенку, связанное со стремлением скрыть его недостатки и несовершенства. Все это приводит к ослаблению самоконтроля, потере внутренней дисциплины. Отсутствие подлинной близости с родителями формирует эгоистическую направленность.

Семья-«третий лишний». Возникает в тех случаях, когда личностные особенности супругов, стиль их составляют особую значимость, а родительство бессознательно воспринимается как помеха супружескому счастью. Так возникает стиль отношений с ребенком по типу скрытого непринятия. Воспитание детей в подобных ситуациях приводит к формированию неуверенности себе, безынициативности, фиксации на слабостях, детям свойственны мучительные переживания собственной неполноценности при усиленной зависимости и подчиняемости родителям. В таких семьях у часто возникают опасения за жизнь о здоровье родителей, они с трудом переносят даже временное разлучение с ними, плохо адаптируются в детских коллективах.

Воспитание детей в подобных ситуациях приводит к формированию неуверенности себе, безынициативности, фиксации на слабостях, детям свойственны мучительные переживания собственной неполноценности при усиленной зависимости и подчиняемости родителям. В таких семьях у часто возникают опасения за жизнь о здоровье родителей, они с трудом переносят даже временное разлучение с ними, плохо адаптируются в детских коллективах.

Семья с «кумиром». Возникает тогда, когда забота о ребенке превращается в единственную силу, способную удержать родителей друг с другом. Ребенок оказывается центром семьи, становится объектом повышенного внимания и опеки, завышенных ожиданий родителей. Желание уберечь ребенка от жизненных трудностей приводит к ограничению самостоятельности, чему в значительной степени способствует бессознательная тенденция замедлить взросление ребенка, поскольку уменьшение опеки угрожает нарушению семейной группы. При таком воспитании дети становятся несамостоятельными. Вместе с этим возрастает потребность в позитивных оценках, детям недостает любви. Требование признания любой ценой порождает демонстративность поведения. Критичное осознание собственных личностных качеств заменяется негативными оценками других, ощущениями несправедливости и жестокости окружающих.

Вместе с этим возрастает потребность в позитивных оценках, детям недостает любви. Требование признания любой ценой порождает демонстративность поведения. Критичное осознание собственных личностных качеств заменяется негативными оценками других, ощущениями несправедливости и жестокости окружающих.

Семья-«маскарад». Порождается несогласованностью жизненных целей и планов супругов. Воспитание ребенка приобретает черты непоследовательности, и мир предстает перед ребенком разным, порой с противоречивыми сторонами. Мелькание «масок» повышает чувство тревожности. Несогласованность действий родителей, например повышенная требовательность при гиперопеке и всепрощении матери, вызывает растерянность ребенка и расщепление его самооценки.

М. И. Буянов предлагает следующую классификацию типов воспитания, деформирующих характер ребенка.

- Воспитание по типу «Золушки», когда родители чрезмерно придирчиво, враждебно или равнодушно относятся к своему ребенку, предъявляя к нему завышенные требования, не ему ласки и теплоты.

Дети вырастают нерешительными, пугливыми, неспособными за себя постоять. Вместо того чтобы активно относиться к жизни, некоторые из них уходят в мир фантазий.

Дети вырастают нерешительными, пугливыми, неспособными за себя постоять. Вместо того чтобы активно относиться к жизни, некоторые из них уходят в мир фантазий. - Воспитание по типу «кумира» семьи. В таких случаях выполняются все требования и малейшие капризы ребенка. Дети растут капризными, упрямыми.

- Гиперопека — особый вид воспитания, при котором ребенка лишают самостоятельности, подавляют его инициативу, не дают развернуться его возможностям. Многие из таких детей вырастают нерешительными, слабовольными.

- Воспитание по типу «гипоопека», когда ребенок предоставлен сам себе, никем не контролируется, никто не формирует в нем навыки социальной жизни, не обучает его пониманию «что такое хорошо и что такое плохо».

Когда и у родителя, и у ребенка есть СДВГ

Это история, которую мы слышим регулярно: ребенку поставлен диагноз СДВГ, и один из его родителей, узнав симптомы, понимает, что у него (или у нее) тоже есть расстройство.

Это часто бывает сюрпризом для мамы или папы, но для врачей это не удивительно. «Мы знаем, что СДВГ — это очень семейный фактор», — объясняет Марк Штайн, клинический психолог и директор программы по СДВГ и родственным расстройствам (клиника PEARL) детской больницы Сиэтла. «Это означает, что 25 процентов родителей детей, которым мы поставили диагноз, будут иметь это.

Для доктора Штейна не удивительно, что многие родители, отвечающие критериям СДВГ, не знают об этом и не имеют диагноза. Взрослые люди с СДВГ по-прежнему испытывают сильную стигму и непонимание.

Мамы и папы с невыявленным СДВГ часто оказываются подавленными родительскими обязанностями и изо всех сил пытаются удовлетворить потребности своих детей. Не обладая организаторскими способностями, они могут находить, что следить за расписанием своих детей и управлять своим поведением очень тяжело.Но в случае с мамами, у них больше шансов лечиться от депрессии, чем от СДВГ, отмечает доктор Штейн, который также является профессором психиатрии и поведенческих наук в Вашингтонском университете.

Эта оплошность прискорбна, добавляет доктор Штейн, потому что лечение СДВГ, лежащего в основе их проблем, принесет пользу как им, так и их детям.

Исследования показывают, что вмешательство для детей с СДВГ, как правило, менее эффективно, когда родитель, осуществляющий уход, тоже страдает СДВГ. Медикаментозное лечение требует большой родительской организации, чтобы записаться на прием, оформить страховку, выписать рецепты, убедиться, что дети принимают лекарства и отслеживают побочные эффекты, а лечение ребенка менее эффективно, если соблюдение режима лечения не соответствует.

Поведенческое лечение детей с СДВГ также менее эффективно, когда родители страдают СДВГ. «Существует ряд исследований, посвященных поведенческому обучению родителей, — отмечает д-р Штайн, — и самым важным предиктором отсутствия ответа является наличие у родителей СДВГ».

Мамы с СДВГ

Матери особенно часто обнаруживают, что у них есть СДВГ, который не был диагностирован в детстве. Это потому, что СДВГ по-разному проявляется у представителей обоих полов. Женщины, как правило, имеют СДВГ невнимательного типа, а не гиперактивного / импульсивного или комбинированного типа.Эти женщины, возможно, были хронически дезорганизованы и не успевали еще в школе, но, поскольку они не так сильно мешали, их чаще игнорировали.

Это потому, что СДВГ по-разному проявляется у представителей обоих полов. Женщины, как правило, имеют СДВГ невнимательного типа, а не гиперактивного / импульсивного или комбинированного типа.Эти женщины, возможно, были хронически дезорганизованы и не успевали еще в школе, но, поскольку они не так сильно мешали, их чаще игнорировали.

«Когда мы видим мам, которые находятся в состоянии серьезного стресса, которых втягивают между разными делами на работе и в семейной жизни, мы склонны думать о тревоге или депрессии», — добавляет Дэвид Андерсон, клинический психолог и директор Центр СДВГ и поведенческих расстройств при Институте детского разума. «Это потому, что мы больше ассоциируем депрессию и тревогу с их полом, а не видим лежащий в основе дефицит, СДВГ, из-за чего нам трудно управлять всеми этими вещами.

«Мы все время слышим, как родители говорят, что они чувствуют себя неудачниками, потому что знают, что им нужно делать, но в таком случае выполнить это так сложно», — отмечает д-р Андерсон. «Управлять логистикой, помнить все — они очень плохо себя чувствуют».

«Управлять логистикой, помнить все — они очень плохо себя чувствуют».

Для родителей, страдающих СДВГ, получение диагноза само по себе может помочь уменьшить чувство вины и снять стресс. «Многие взрослые с СДВГ не осознают, что у них СДВГ», — говорит доктор Штайн. «Они не знают, почему им было нелегко в школе, и, возможно, на работе, а может быть, в браке и воспитании детей.Они деморализованы и разочарованы ». С диагнозом, добавляет он, «вместо того, чтобы обвинять себя и думать, что это моральный недостаток, они понимают, что у них это генетическое заболевание, как и у их ребенка».

Связано: Чем отличаются девочки с СДВГ

Лечение родителей с СДВГ

Лечение родителей с СДВГ может улучшить родительские навыки этого человека и снизить стресс для всей семьи, отмечает доктор Штайн. Лечение СДВГ часто включает прием стимулирующих препаратов, но также может включать поведенческую терапию.«Вы можете быть лучше организованными и уделять детям больше внимания», — объясняет доктор Штайн. «Пациенты сообщают, что они внезапно чувствуют себя менее подавленными, и они могут чувствовать себя более расслабленными и комфортными со своими детьми».

«Пациенты сообщают, что они внезапно чувствуют себя менее подавленными, и они могут чувствовать себя более расслабленными и комфортными со своими детьми».

Когда его команда работает с семьями, в которых и родитель, и ребенок страдают СДВГ, объясняет доктор Андерсон, команда проводит инвентаризацию с родителем, чтобы обсудить сильные и слабые стороны. «Мы хотим быть союзниками с самого начала, чтобы понять, как поддержать их и их ребенка.«Родители, оценивая свои способности, помогают команде выработать стратегии, которые помогут им добиться успеха.

Управление проблемным поведением у детей с СДВГ

Одна из проблем воспитания детей с СДВГ заключается в том, что у этих детей часто возникают серьезные проблемы с поведением. У них низкая терпимость к разочарованию, они склонны к истерикам и вспышкам гнева, когда что-то идет не так. Эффективно реагировать на такое поведение сложно всем родителям, но тем более людям с СДВГ.

Чтобы успешно управлять поведением ребенка, родители должны быть последовательными и спокойными и не допускать собственных эмоций. Родители должны уделять пристальное внимание поведению, которое они хотят поощрять, и положительно реагировать на него. И им нужно избегать эмоциональной реакции на проблемное поведение. Все это непросто, если у вас СДВГ.

Родители должны уделять пристальное внимание поведению, которое они хотят поощрять, и положительно реагировать на него. И им нужно избегать эмоциональной реакции на проблемное поведение. Все это непросто, если у вас СДВГ.

Но когда родители получают лечение от собственного СДВГ, исследования показывают, что их навыки управления поведением улучшаются, что приводит к увеличению позитивных взаимоотношений между родителями и детьми и более эффективному управлению их детьми. Следовательно, лечение СДВГ у опекуна может быть жизненно важной частью помощи ребенку в преодолении поведенческих проблем.

Связано: Выбор программы обучения родителей

Кто диагностирует и лечит СДВГ у взрослых?

Доктор Штайн видит нехватку профессионалов, которые могут легко диагностировать и лечить взрослых с СДВГ. «Я думаю, что СДВГ — это то место, где была депрессия 15 лет назад, а раньше лечили только психиатры. Затем это стало первичной медико-санитарной помощью, и теперь врачи первичной медико-санитарной помощи регулярно проверяют его. СДВГ очень распространено, но редко выявляется у взрослых ».

СДВГ очень распространено, но редко выявляется у взрослых ».

Др.Стейн отмечает, что врачи гораздо больше обучаются диагностике депрессии и назначению антидепрессантов, чем диагностике и лечению СДВГ. Кроме того, им может быть неудобно назначать стимулирующие препараты, потому что они беспокоятся о возможном злоупотреблении.

И организации, которые лечат детей с СДВГ, с подозрением относятся к включению родителей в свою страховку. «Семейная медицина должна стать местом, где она должна сработать, — утверждает доктор Штайн, — но, опять же, есть дискомфорт при использовании стимуляторов, и поэтому они с большей вероятностью будут испробованы с антидепрессантом.

Этот пробел в медицинской системе, добавляет он, демонстрирует, почему при нарушениях развития на протяжении всей жизни, таких как аутизм и СДВГ, «нам нужны клиники продолжительности жизни».

Подробнее:

Не все проблемы с вниманием — это СДВГ

Осознанное воспитание

Набор школьных успехов для детей с СДВГ

Поддерживающее совместное воспитание может уменьшить некоторые проблемы с поведением ребенка

Согласно новому исследованию, теплое совместное воспитание родителей между матерями и отцами может помочь защитить детей, которые подвержены риску некоторых типов поведенческих проблем.

Исследователи обнаружили, что поддерживающее совместное воспитание помогает детям, которым трудно регулировать свое поведение и уровень внимания — то, что исследователи называют контролем с усилием.

В исследовании изучались изменения в уровне агрессивного поведения детей и других форм «отыгрывания» в возрасте от 4 до 5 лет.

Результаты показали, что дети, у которых был низкий уровень усердного контроля, обычно демонстрировали усиление этого негативного поведения в течение года — если только их родители не поддерживали родительские отношения.

«Это позитивный сигнал для родителей», — сказала Сара Шоппе-Салливан, ведущий автор исследования и доцент кафедры человеческого развития и семейных наук в Университете штата Огайо.

«Если вы поддержите своего супруга перед ребенком, покажите, что вы единый фронт, это может помочь предотвратить некоторые поведенческие проблемы у детей, которые могут находиться в группе риска».

Хотя неудивительно, что поддерживающее родительство полезно для детей, относительно мало исследований изучали роль совместного воспитания — как родители взаимодействуют друг с другом во время воспитания своего ребенка — в развитии ребенка, сказал Шоппе-Салливан. В большинстве исследований рассматривается только влияние материнского воспитания на детей.

В большинстве исследований рассматривается только влияние материнского воспитания на детей.

Усиление контроля — это аспект темперамента, на который влияет генетика, хотя ранняя среда, похоже, тоже играет роль, сказал Шоппе-Салливан. Эта черта обычно остается стабильной с течением времени, а это означает, что дети, которым трудно контролировать свое внимание и поведение в раннем детстве, как правило, по-прежнему имеют проблемы, когда они идут в школу.

«Если у вас есть ребенок, которому трудно контролировать свое поведение, это не проблема, которая часто исчезает», — сказала она.«Это одна из причин, почему так важно, чтобы позитивное совместное воспитание могло помочь справиться с проблемой».

Исследование появится в Интернете в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry и будет опубликовано в одном из будущих печатных изданий.