Чем животные похожи на человека? | Общество

Юлия Тутина

Примерное время чтения: 4 минуты

12243

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 11. Сенсация! Человека можно будет собрать по частям 11/03/2009Была поражена, когда прочитала в новостях про шимпанзе по кличке Аня, которая заменила мать двум тигрятам. Обезьяна, говорят, регулярно кормит их из бутылочки, играет с малышами, ухаживает за ними… Как же такое может быть? И вообще так ли верно, что животные глупее людей и не способны на любовь, что ими движет исключительно инстинкт?

И. П е т р о в а, Калининград

Мышление

В словарный запас карликовой шимпанзе (бонобо) по имени Панбаниша из американского Центра изучения языка, согласно исследованиям учёных из США, входит 3 тыс. слов. Причём она, как утверждают сотрудники центра, самостоятельно научила «разговаривать» с помощью компьютера своего сына Ньоту. Другой бонобо — Канзи выводит на компьютере фразы типа «Пожалуйста, мне хочется чашечку кофе».

Другой бонобо — Канзи выводит на компьютере фразы типа «Пожалуйста, мне хочется чашечку кофе».

Дружба

Каждый из нас точно знает: если кошка и собака живут в одном доме, то часто они не просто мирно сосуществуют, а преданно любят В друг друга. А в национальном парке Халлер (Кения) уже давно живут бегемот и 130-летняя черепаха. Что тут удивительного? Да просто живут они вместе, почти ни на минуту не разлучаясь.

Речь

Большинство крупных попугаев имеет словарный запас, схожий , со словарём 5-летнего ребёнка. При этом, как показал ряд эксперимен тов учёных из разных стран, они используют слова не абы как, а в подходящих к случаю моментах. Например увидев хозяина, они называют его имя. Захотев есть, называют конкретный продукт.

Планирование

Исследователи Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге (Германия) выяснили, что орангутаны и бонобо способны к планированию собственной деятельности. Если обучить открывать ящик с пищей при помощи определённого инструмента, они даже спустя долгое время способны безошибочно выбрать подходящий из кучи подобных и взять его заранее, перед входом в помещение, где располагается закрытый ящик.

Память

Слоны, которых по праву считают одними из самых умных животных, обладают не только долголетием, но и очень «длинной» памятью. Во всех случаях, когда слон вроде бы неожиданно нападает на человека, оказывается, что именно это он каким-либо образом обидел слона ранее. Причём порой с момента инцидента могут пройти многие годы.

Свой язык

У мартышек мона существует собственный язык! Психологи Клаус Зубербюх-лер и Кейт Арнольд из университета Сент-Эндрю» (Шотландия) после трёхлетних исследований в национальном парке Нигерии доказали: обезьянки этого вида общаются между собой при помощи речи. Например, у них существует два основных сигнала тревоги. Звук, который можно передать как «пьоу» (pyow), означает, что поблизости леопард, а похожий на кашель звук «хэк» (hack) предупреждает о приближении орла. При этом сложение трёх «пьоу» и четырёх «хэк» означает просто «уходим отсюда».

Верность

Вопреки устойчивому мифу самым верным животным является не лебедь, а волк. Он, создав семью, никогда не даст в обиду и не бросит на произвол судьбы не только супругу, но и своих детёнышей.

Он, создав семью, никогда не даст в обиду и не бросит на произвол судьбы не только супругу, но и своих детёнышей.

Самопожертвование

Дельфины, которых учат подрывать вражеские корабли, как рассказывают их дрессировщики, похоже, понимают, перед тем как на них надевают не тренировочный, а реальный боезаряд, что они отправляются на верную смерть. Недаром же они при этом уж слишком тепло прощаются с дрессировщиком. Видимо, подобным предчувствием обладают и собаки-смертники. Но тем не менее они не уклоняются от исполнения долга.

Кстати

Российские учёные мало в чём отстают от иностранных коллег. В лаборатории приматологии Института медико-биологических проблем РАН и в Сочинском питомнике компьютерным играм сумели обучить макак, значительно менее сообразительных, чем человекообразные обезьяны. Причём они легко обставляют своих соперников-людей. Освоенная ими игра — не особо мудрёная — преследование и ловля убегающих целей. Но наши подростки развлекаются и менее интеллектуальными играми.

Смотрите также:

- Николай Дроздов: Сильнее зверя нас делает способность любить! →

- По-братски. Неволя для животных — чаще спасение, чем тюрьма →

- Скоро ли обезьяны станут людьми? →

Следующий материал

Самое интересное в соцсетях

Как называется Сравнение человека с животными?

Статьи › Чем отличается › Человек от животного отличается тем что он

Анималисти́ческий эпи́тет, или зооэпи́тет, — эпитет, характеризующий человека или группу людей путём сравнения их с животными. Могут принимать форму как сравнения с животным («упрямый как осёл»), так и метафоры — прямого называния им («осёл» в смысле «глупый»).

- Чем человек отличается от животного интересные факты?

- Что общего у человека и у животных?

- Чем отличается человек от животного с философской точки зрения?

- Кто называется животными?

- Чем отличается человек от животного одним словом?

- Чем животное отличается от человека 3 признака?

- Можно ли сравнить человека с животным?

- Чем мы схожи с животными?

- В чем отличие труда человека от животного?

- В чем сходство человека и животного 3 класс?

- Какие свойства отличают человека от животного?

- Кто из животных лучше всего видит?

- Как называется общение с животными?

- Как называются люди работающие с животными?

- Как называют людей которые смотрят за животными?

- Что биологические отличает человека от животного?

- Кто из животных сильнее всех?

- Чем человеческое общество отличается от животного мира?

- Какие научные данные указывают на связь человека с животным?

- Почему люди так любят животных?

- Кто учит животных?

- Почему человек это животное?

- Кто из животных плохо видит?

- Чем человек отличается от животных Отметь правильный ответ?

- Что за животное плачет как ребенок?

- Как называется когда можно с животными?

- Что за животное кричит как человек?

- В чем состоит главное отличие человека от животных?

- Чем отличается поведение животных и человека?

- В чем похожи люди и животные?

Чем человек отличается от животного интересные факты?

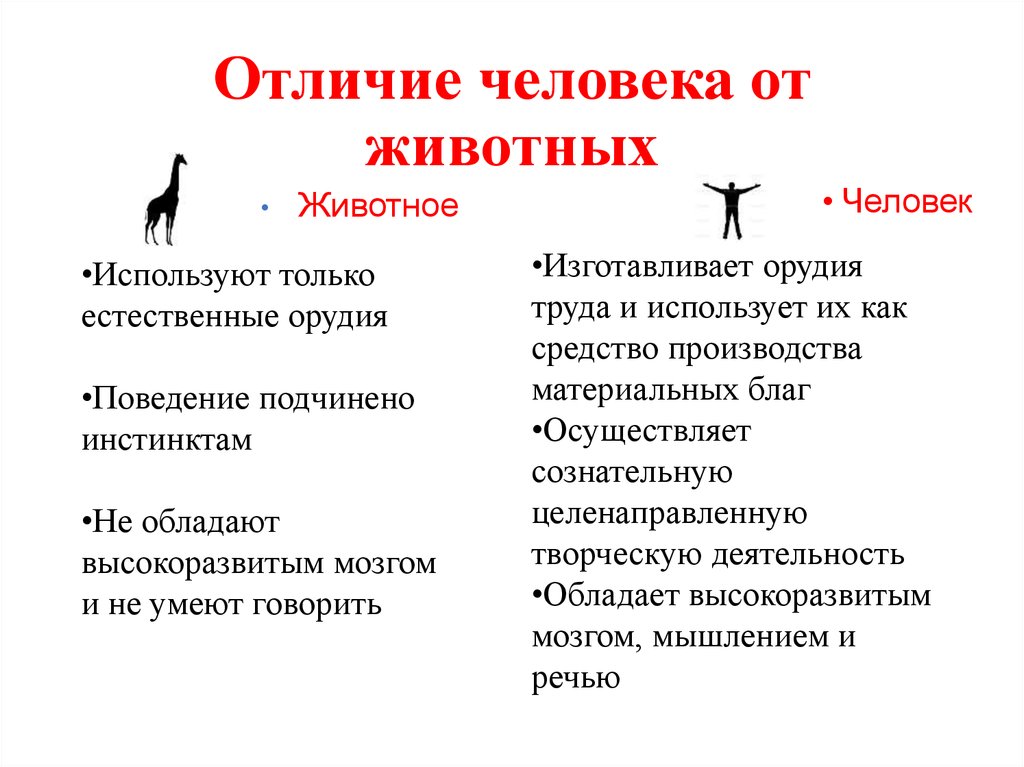

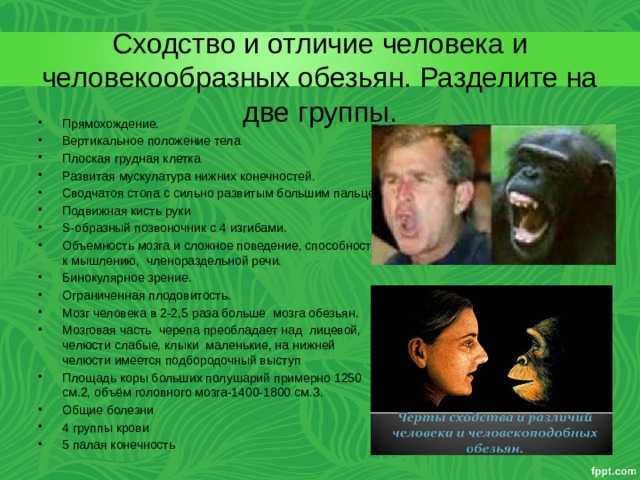

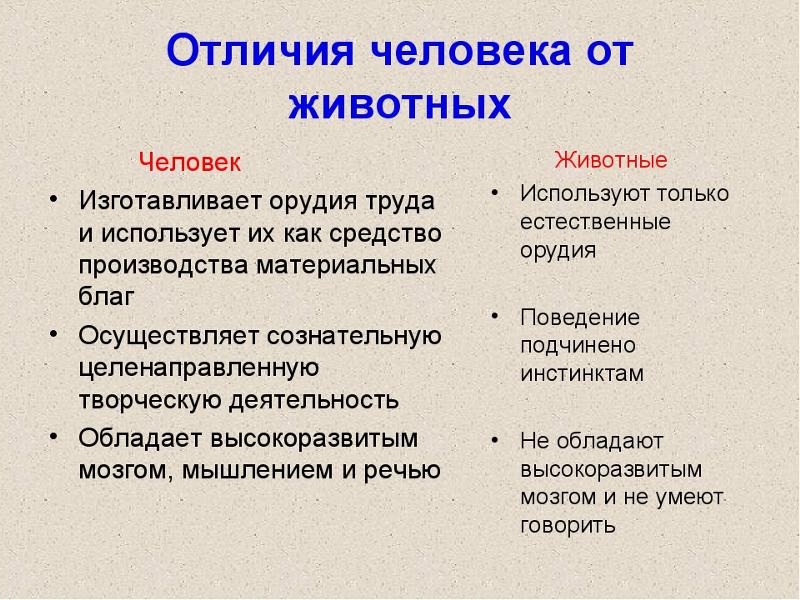

Главное отличие человека от других видов — способность к труду. Человек создаёт орудия труда, а у животных такой возможности нет. Человек живёт в обществе. Многие его черты (речь, мышление, трудовые навыки) формируются только при взаимодействии с другими людьми.

Человек создаёт орудия труда, а у животных такой возможности нет. Человек живёт в обществе. Многие его черты (речь, мышление, трудовые навыки) формируются только при взаимодействии с другими людьми.

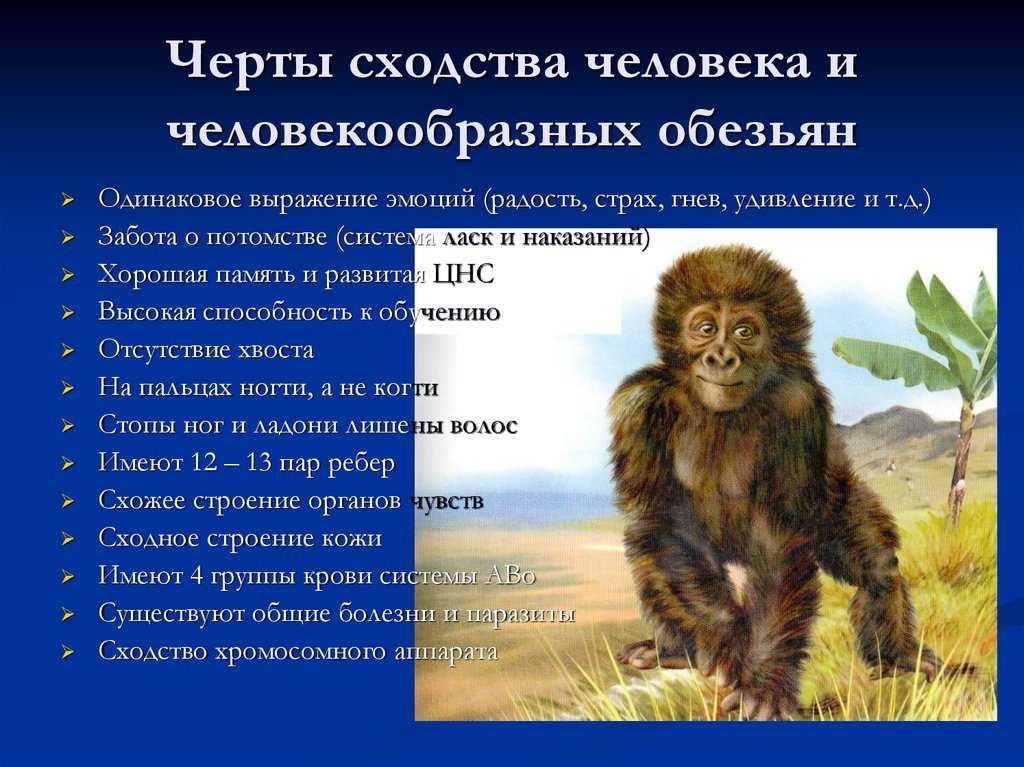

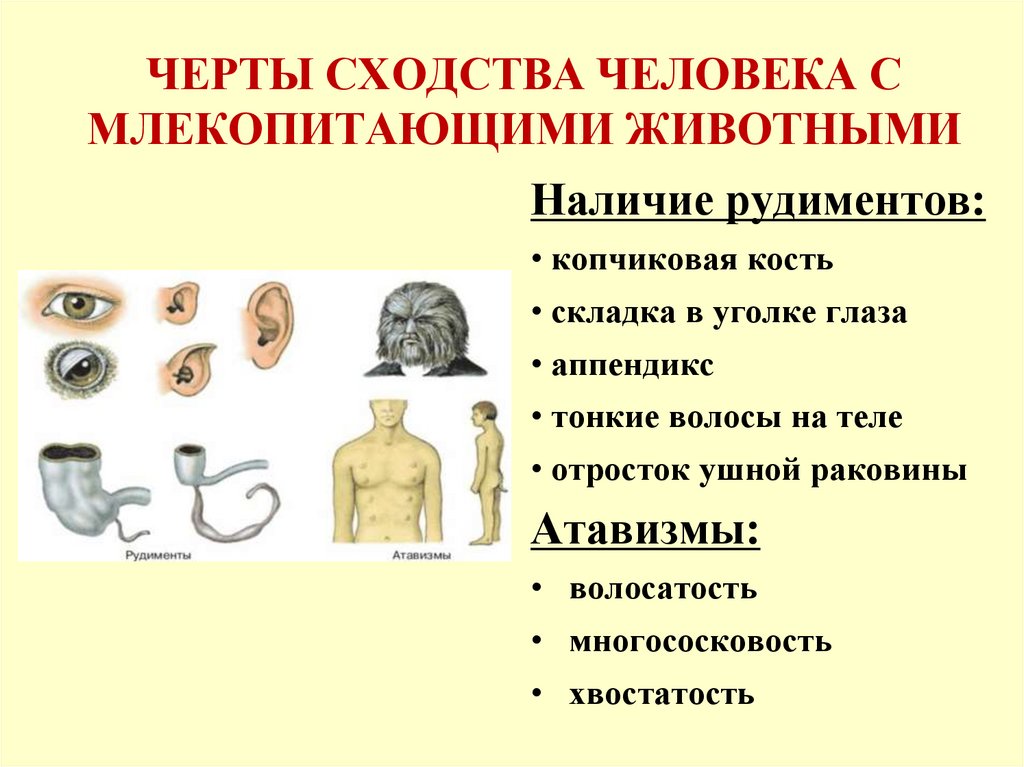

Что общего у человека и у животных?

Сходство между животным и человеком прекрасно отображается в наличии у нас рудиментарных органов. Например, копчик, который некогда был хвостом, или волосяной покров. Человек и животное и сейчас имеют много общего, об этом тоже, безусловно, стоит помнить.

Чем отличается человек от животного с философской точки зрения?

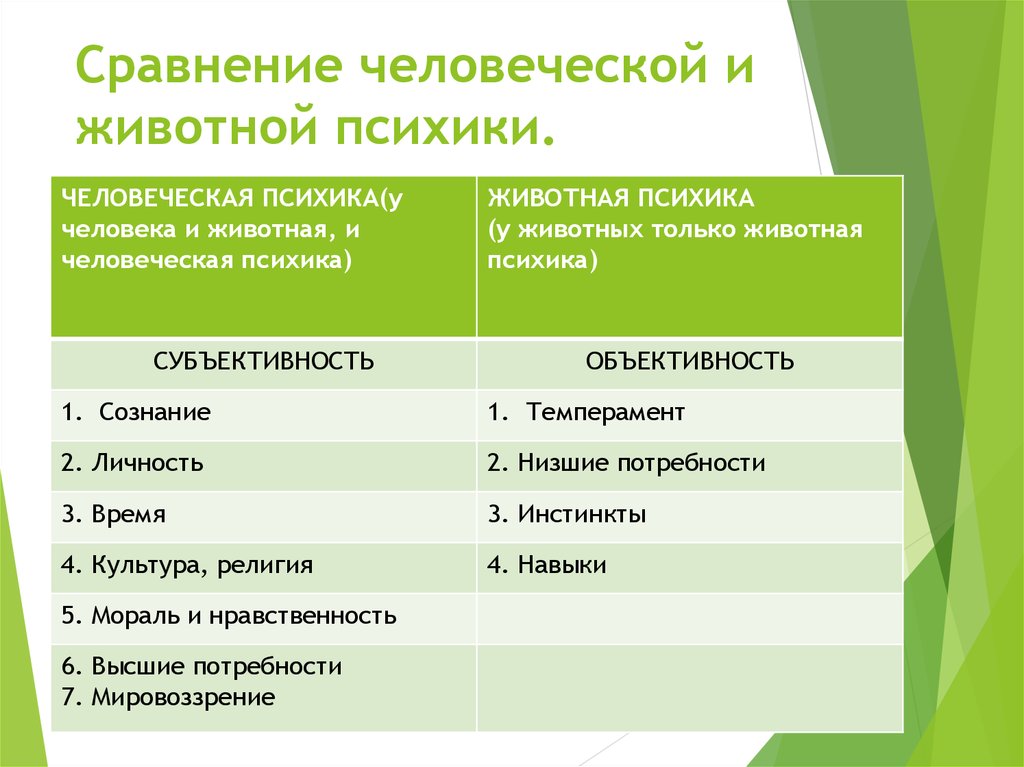

Человек обладает понятийным и абстрактным мышлением, к чему оказывается неспособным животное. Мышление животных, если о таковом можно говорить, должно носить конкретный характер, направленный на решение проблем непосредственной жизнедеятельности.

Кто называется животными?

В научном смысле к животным, помимо млекопитающих, пресмыкающихся и земноводных, относится огромное множество других организмов: рыбы, птицы, насекомые, паукообразные, моллюски, морские звёзды, черви и другие.

Чем отличается человек от животного одним словом?

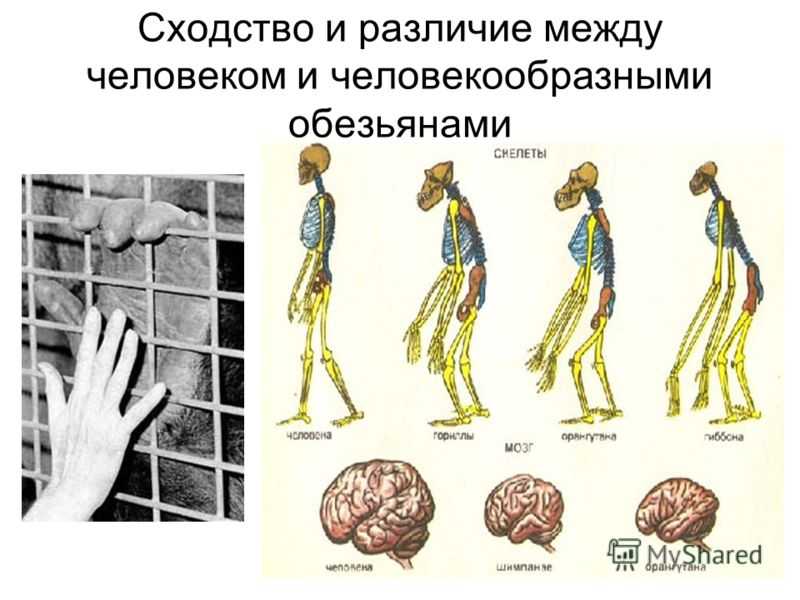

Специфическими особенностями человека, отличающими его от других животных, являются прямохождение, высокоразвитый головной мозг, мышление и членораздельная речь.

Чем животное отличается от человека 3 признака?

Ответы5. Они отличаются внешним видом, речью и мышлением, использованием ручного труда.

Можно ли сравнить человека с животным?

Анималисти́ческий эпи́тет, или зооэпи́тет, — эпитет, характеризующий человека или группу людей путём сравнения их с животными. Могут принимать форму как сравнения с животным («упрямый как осёл»), так и метафоры — прямого называния им («осёл» в смысле «глупый»).

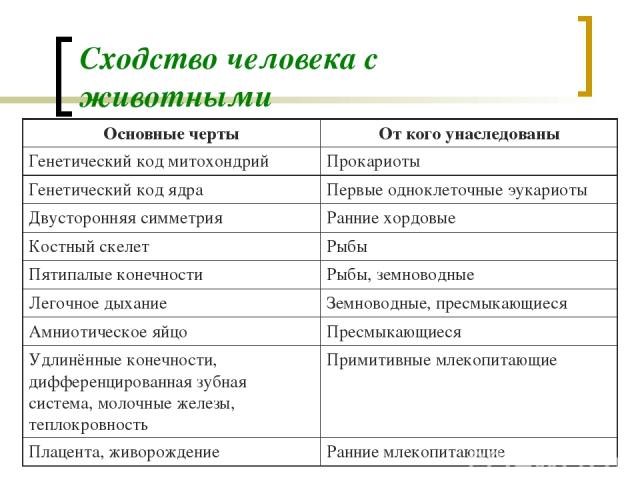

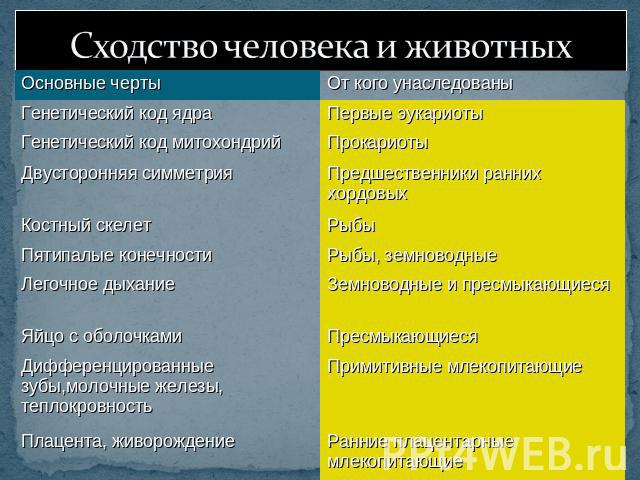

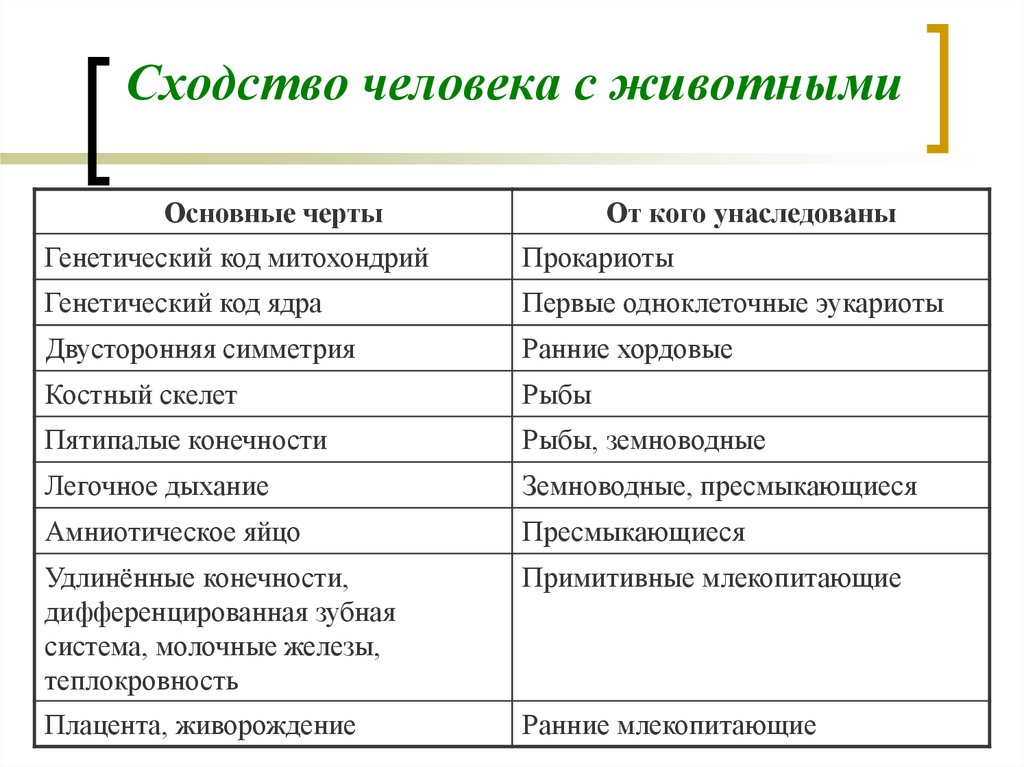

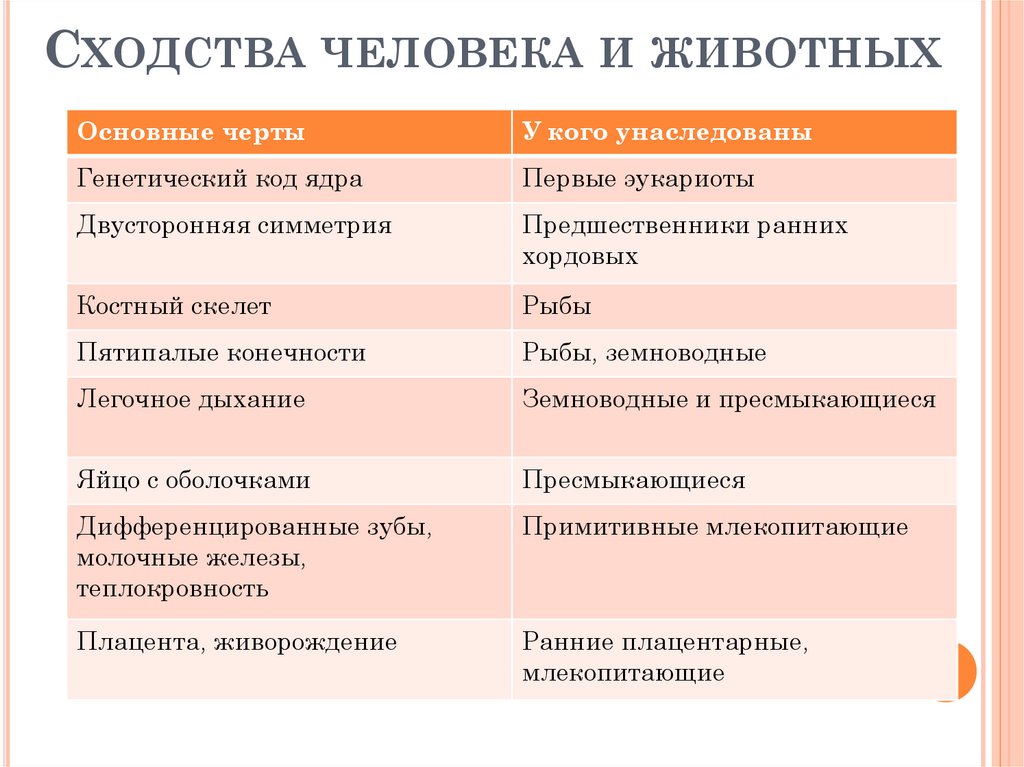

Чем мы схожи с животными?

У людей и у животных присутствует двухсторонняя симметрия тела, костный скелет (он впервые был обнаружен у рыб). У человека, как и у некоторых животных, имеется пятипалые конечности. Люди имеют легочное дыхание как млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные.

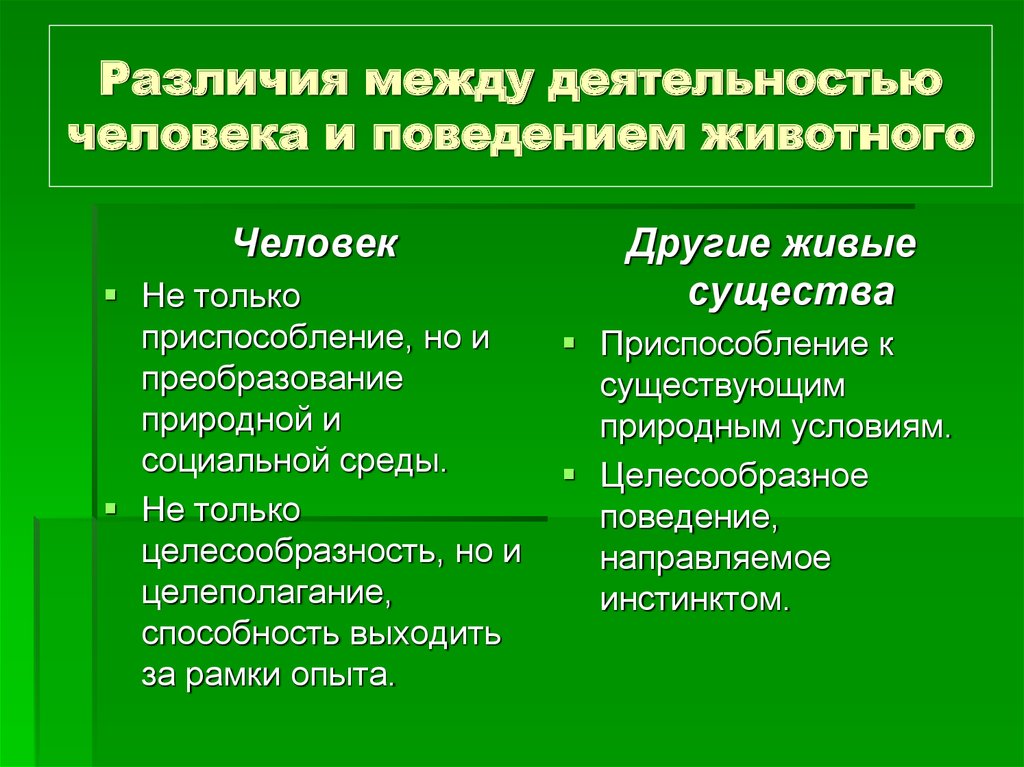

В чем отличие труда человека от животного?

Основным отличием труда человека от труда животного является наличие у человека мотива и цели действия. Труд животных же основан на инстинктах, которые формировались на протяжении многих тысяч лет.

Труд животных же основан на инстинктах, которые формировались на протяжении многих тысяч лет.

В чем сходство человека и животного 3 класс?

Сходство человека и животного заключается в том, что в обоих случаях речь идет о живых существах, способных размножаться с себе подобными. Более того, и у человека, и у животного есть набор идентичных природных инстинктов. Самые распространенные из них — материнский и половой.

Какие свойства отличают человека от животного?

Какие особенности отличают человека от животного? (обществознание 5 класс):

- 1) Высокоразвитый мозг и мышление.

- 2) Членораздельная речь.

- 3) Целенаправленная творческая деятельность.

- 4) Мнимые потребности.

- 5) Прямохождение.

- 6) Изготовление орудий труда.

Кто из животных лучше всего видит?

Глаза геккона содержат намного больше светочувствительных клеток, чем глаза человека, давая возможность животному обнаруживать предметы и даже различать цвета ночью. В то время как коты и акулы видят в 6 и 10 раз лучше человека, гекконы — в 350 раз лучше.

В то время как коты и акулы видят в 6 и 10 раз лучше человека, гекконы — в 350 раз лучше.

Как называется общение с животными?

Пет-терапия или Зоотерапия (англ. pet therapy, от англ. pet — обобщённое название домашних животных, дословно «любимое животное» или англ.

Как называются люди работающие с животными?

Зоологи — это специалисты, которые знают о животных все и даже больше. Они хорошо знакомы с физиологией, анатомией, психологией диких и домашних представителей фауны. Работа нескучная, ведь зоологи путешествуют по всему миру с экспедициями, изучающими редкие виды животных.

Как называют людей которые смотрят за животными?

Зоолог — ученый, который изучает поведение диких и домашних животных в живой природе и неволе, их роль в экосистеме.

Что биологические отличает человека от животного?

Биология — составляет основу человека: его организм всецело продукт биологического развития. И самый главный орган у него, отличающий его от животных — это головной мозг.

Кто из животных сильнее всех?

Самое сильное животное на планете

Самым сильным животным оказался не носорог и даже не кит, а маленькое существо, размеры которого достигают от 1 до 3 миллиметров. Оно называется копепод. Копеподы — это маленькие рачки, обитающие в океане.

Чем человеческое общество отличается от животного мира?

Люди обладают высшими психическими функциями, например речью. Животные говорить не могут, они способны издавать только некоторые звуки. Между людьми выстраиваются сложные отношения, такие как дружба, любовь, торгово — экономические отношения. У животных отношения регулируются только стадными инстинктами.

Какие научные данные указывают на связь человека с животным?

К фактам, доказывающим родство человека и животных, можно отнести сходство внешнего и внутреннего строения, сходство ранних стадий эмбрионального развития, а также наличие рудиментарных органов. Рудиментами являются копчик, кожная мускулатура, третье веко, аппендикс, ушная мышца, зубы мудрости и т. д.

д.

Почему люди так любят животных?

Люди стали приписывать животным собственные ценности, мотивы, черты поведения и способности. Например, спонтанно называемые качества собак — это преданность, привязанность, смышленость, ум, благоразумие, уважение и признательность, разумность, чувство ответственности, благодарность».

Кто учит животных?

Дрессировщик — это специалист, занимающийся дрессурой животных. Как правило, дрессировщики работают в цирке.

Почему человек это животное?

Человек, как и все животные, не способен синтезировать необходимые ему вещества и питается гетеротрофно, т. е. использует в пищу вещества других организмов. Клетки человека и животных сходны по составу и строению — в них нет клеточных стенок и пластид, имеются одинаковые органоиды.

Кто из животных плохо видит?

Слепые животные:

- Крот. Эти животные хоть и имеют маленькие глазки, но при этом практически не имеют зрения.

- Слепыш. Этот отряд грызунов имеет название, которое говорит само за себя.

- Слепые змеи.

- Слепая безногая ящерица.

- Земляной червь.

- Сидячие животные.

- Глубоководные животные.

- «Пещерные животные».

Чем человек отличается от животных Отметь правильный ответ?

А если спросить немного иначе: «Чем человек отличается от других животных?» Обычный ответ — разумом.

Что за животное плачет как ребенок?

Голос шакала — характерный вой. Он похож на волчий, только более высокого тона, с повизгиванием, иногда жалобный. Может даже показаться, что это плачет ребенок, отмечают в заповеднике.

Как называется когда можно с животными?

Термин dog-friendly (или pet-friendly, если речь идет обо всех животных) означает доступную среду для домашних собак и их владельцев: любую территорию, где питомцу будут рады. Обычно бизнес работает по двум моделям, рассказывает владелица сервиса Dog-Friendly Map Сабина Джавадова.

Что за животное кричит как человек?

Животное вигу, кричащее как человек [Фейк]

Это животное называется вигу, его встречают на арабских кладбищах, где оно роет и попадает в могилы. Он ест мертвых и кричит так же, как люди.

Он ест мертвых и кричит так же, как люди.

В чем состоит главное отличие человека от животных?

Главное отличие человека от животных в том, что он: имеет разум видит и слышит передвигается на двух ногах

Что отличает человека от животного наличие?

Основным отличием человека от животных вне религиозных представлений считается разум и способность осознавать себя частью общества.

Чем отличается поведение животных и человека?

Деятельность животных направлена на поддержание жизни. Они запасаются едой, охотятся, растят потомство. Но человек обеспокоен более широким кругом вопросов. Он заботится и о своей духовной жизни.

В чем похожи люди и животные?

У людей и у животных присутствует двухсторонняя симметрия тела, костный скелет (он впервые был обнаружен у рыб). У человека, как и у некоторых животных, имеется пятипалые конечности. Люди имеют легочное дыхание как млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные.

7 признаков, по которым животные похожи на людей

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Вот как это работает.

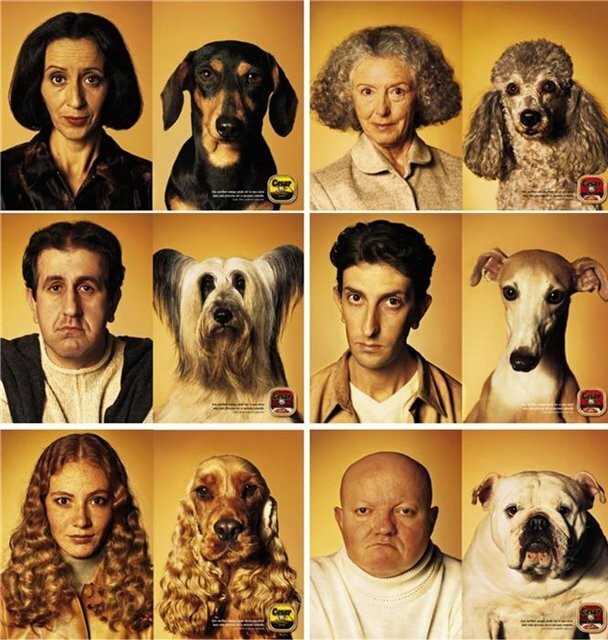

Животные и люди

(Изображение предоставлено Dreamstime)Мы, люди, любим думать о себе как об особой группе, но оказывается, что у нас много общего с другими животными. Математика? Обезьяна может это сделать. Использование инструмента? Эй, даже птицы освоили это. Культура? Извините, ребята, у шимпанзе тоже есть.

Вот список некоторых главных параллелей между людьми и нашими животными. Вы можете быть удивлены тем, насколько мы похожи даже на наших дальних родственников.

Уши как у кузнечиков

Copiphora gorgonensis , южноамериканский кузнечик, у которого удивительно похожие на человеческие уши в исследовании, опубликованном 16 ноября в журнале Science. (Изображение предоставлено Даниэлем Робертом и Фернандо Монтеалегре-Запата) У людей есть сложные уши для преобразования звуковых волн в механические вибрации, которые наш мозг может обрабатывать. Так что, как выясняется, делают катидиды. Согласно исследованию, опубликованному 16 ноября 2012 года в журнале Science, уши кузнечиков устроены очень похоже на человеческие уши, с барабанными перепонками, рычажными системами для усиления вибраций и заполненным жидкостью пузырьком, где сенсорные клетки ждут, чтобы передать информацию в нервную систему. . Уши кузнечиков немного проще наших, но они также могут слышать гораздо больше, чем человеческий диапазон.

. Уши кузнечиков немного проще наших, но они также могут слышать гораздо больше, чем человеческий диапазон.

Миры как слон

Кошик, слон из зоопарка Эверленд в Южной Корее, может говорить по-корейски вслух. Здесь Эшли Стогер и Даниэль Митчен записывают его вокализацию. Смотрите больше изображений слонов. (Изображение предоставлено Current Biology, Stoeger et al.)Люди действительно безраздельно властвуют на арене языка (насколько нам известно), но даже слоны могут понять, как издавать те же звуки, что и мы. По словам исследователей, азиатский слон, живущий в южнокорейском зоопарке, научился использовать свой хобот и горло, чтобы имитировать человеческие слова. Слон может сказать «привет», «хорошо», «нет», «садись» и «ложись», конечно же, на корейском языке.

Слон, похоже, не понимает, что означают эти слова. Ученые считают, что он, возможно, улавливал звуки, потому что он был единственным слоном в зоопарке с 5 до 12 лет, оставив его вместо этого привязанным к людям.

Морда мыши

Белая лабораторная мышь. (Изображение предоставлено: Флорис Слоофф (открывается в новой вкладке), Shutterstock (открывается в новой вкладке))Вы корчите странные рожи, когда вам больно? Мыши тоже. В 2010 году исследователи из Университета Макгилла и Университета Британской Колумбии в Канаде обнаружили, что мыши, подвергающиеся умеренной боли, «гримасничают», как и люди. Исследователи заявили, что результаты могут быть использованы для устранения ненужных страданий лабораторных животных, сообщая исследователям, когда что-то причиняет вред грызунам.

Разговор дельфина во сне

Сможем ли мы когда-нибудь поговорить с дельфинами? Здесь Бо Рихтер наблюдает за способностью Пуки, дельфина-афалины, задерживать дыхание в Морской лаборатории Калифорнийского университета в Санта-Крузе. (Изображение предоставлено Т. М. Уильямсом/UCSC) Дельфины могут говорить во сне пением китов, по словам французских исследователей, которые зафиксировали, как морские млекопитающие издают неродные звуки поздно ночью. Пять дельфинов, которые живут в морском парке во Франции, слышали песни китов только на записях, которые проигрывались в течение дня в их аквариуме. Но ночью дельфины, кажется, имитируют записи во время периодов отдыха, что является возможной формой разговора во сне. И ты думал, что твое ночное бормотание было странным.

Пять дельфинов, которые живут в морском парке во Франции, слышали песни китов только на записях, которые проигрывались в течение дня в их аквариуме. Но ночью дельфины, кажется, имитируют записи во время периодов отдыха, что является возможной формой разговора во сне. И ты думал, что твое ночное бормотание было странным.

Домостроительные навыки осьминога

Жилковый осьминог (Amphioctopus marginatus) использует половинки скорлупы кокосового ореха для постройки убежища. (Изображение предоставлено Р. Стин.)Хорошо, «Падающая вода» Фрэнка Ллойда Райта — это не «Падающая вода», но дом, построенный осьминогом, имеет то преимущество, что он мобильный.

Осьминог с жилками ( Amphioctopus marginatus ) может делать мобильные убежища из скорлупы кокосовых орехов. Когда животное хочет двигаться, все, что ему нужно сделать, это сложить раковины, как миски, ухватиться за них негнущимися ногами и переваливаться по дну океана к новому месту.

Движения хрупкой звезды

Хрупкая звезда не вращается, как большинство животных. Он просто назначает другую из своих пяти конечностей новой передней частью и продолжает двигаться вперед. (Изображение предоставлено Генри Эстли/Университет Брауна)

Он просто назначает другую из своих пяти конечностей новой передней частью и продолжает двигаться вперед. (Изображение предоставлено Генри Эстли/Университет Брауна)Трудно представить себе организм, менее похожий на человека, чем хрупкая звезда, существо, похожее на морскую звезду, у которого даже нет центральной нервной системы. И все же эти пятирукие чудеса двигаются с координацией, отражающей человеческое передвижение.

Хрупкие звезды обладают радиальной симметрией, что означает, что их тела можно разделить на одинаковые половины, проведя воображаемые линии через их лучи и центральную ось. Для сравнения, люди и другие млекопитающие обладают двусторонней симметрией: вы можете разделить нас пополам одним способом, проведя прямую линию через наши тела. Большую часть времени животные с радиальной симметрией мало двигаются или перемещаются вверх и вниз, как медуза, которая движется по воде. Однако хрупкие звезды движутся вперед, перпендикулярно оси своего тела — навык, обычно предназначенный для билатерально-симметричных.

Мозг как у голубя

Фото (Изображение предоставлено Lozba Paul / Stock.XCHNG)Игроки в Вегасе имеют что-то общее с голубями на тротуаре, и это не просто увлечение блестящими предметами. На самом деле, голуби играют так же, как и люди, делая выбор, который оставляет им меньше денег в долгосрочной перспективе за ускользающее обещание большой выплаты.

Когда у голубей есть выбор, они нажимают кнопку, которая дает им большую, редкую выплату, а не кнопку, которая предлагает небольшое вознаграждение через равные промежутки времени. Согласно исследованию, опубликованному в 2010 году в журнале Proceedings of the Royal Society B, это сомнительное решение может быть вызвано удивлением и волнением крупной награды. Игроки-люди могут быть так же соблазнены идеей крупной добычи, независимо от того, как долго шансы.

Стефани Паппас — автор статей для журнала Live Science, освещающего самые разные темы — от геонаук до археологии, человеческого мозга и поведения. Ранее она была старшим автором журнала Live Science, но теперь работает внештатным сотрудником в Денвере, штат Колорадо, и регулярно публикует статьи в журналах Scientific American и The Monitor, ежемесячном журнале Американской психологической ассоциации. Стефани получила степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины и диплом о высшем образовании в области научной коммуникации в Калифорнийском университете в Санта-Круз.

Ранее она была старшим автором журнала Live Science, но теперь работает внештатным сотрудником в Денвере, штат Колорадо, и регулярно публикует статьи в журналах Scientific American и The Monitor, ежемесячном журнале Американской психологической ассоциации. Стефани получила степень бакалавра психологии в Университете Южной Каролины и диплом о высшем образовании в области научной коммуникации в Калифорнийском университете в Санта-Круз.

Чем люди отличаются от любых других видов

В психологической лаборатории в Лейпциге, Германия, двое малышей смотрят на мармеладных мишек, которые лежат на доске за пределами их досягаемости. Чтобы получить лакомство, оба малыша должны одновременно тянуться за оба конца веревки. Если потянет только один ребенок, веревка оторвется, и они останутся ни с чем.

В нескольких милях отсюда, в плексигласовом вольере в Понголенде, приюте для обезьян Лейпцигского зоопарка, исследователи повторяют тот же самый эксперимент, но на этот раз с двумя шимпанзе. Если приматы проходят тест с веревкой и доской, каждый получает фруктовое лакомство.

Если приматы проходят тест с веревкой и доской, каждый получает фруктовое лакомство.

Испытывая таким образом детей и шимпанзе, исследователи надеются решить неприятную загадку: почему люди так успешны как биологический вид? Homo sapiens и Pan troglodytes имеют почти 99% общего генетического материала. Почему же тогда люди заселили практически все уголки планеты, построив по пути Эйфелеву башню, Боинг-747 и водородные бомбы? И почему шимпанзе до сих пор добывают пищу в густых лесах экваториальной Африки, как это делали их предки семь или около того миллионов лет назад, когда архаичные люди и человекообразные обезьяны разделились на разные виды?

Как и в случае с любым другим событием, произошедшим во временной шкале эволюции — на подготовку которого ушли сотни тысяч или миллионы лет — ученые никогда не смогут прийти к единому мнению о том, что же произошло на самом деле. В течение многих лет преобладало мнение, что только люди изготавливают и используют инструменты и способны рассуждать, используя числа и другие символы. Но эта идея отпала, когда мы узнали больше о том, на что способны другие приматы. Шимпанзе с правильным тренером может складывать числа, работать на компьютере и закуривать сигарету.

Но эта идея отпала, когда мы узнали больше о том, на что способны другие приматы. Шимпанзе с правильным тренером может складывать числа, работать на компьютере и закуривать сигарету.

В настоящее время вопрос о том, почему человеческое поведение отличается от поведения человекообразных обезьян и насколько, все еще является предметом дискуссий. Однако такие эксперименты, как тот, что был проведен в Лейпциге под эгидой Института эволюционной антропологии им. Макса Планка, выявили убедительную возможность выявления того, что может быть уникальным, но легко упускаемым из виду аспектом человеческого когнитивного аппарата. Еще до своего первого дня рождения — вехи, которую некоторые психологи называют «девятимесячной революцией» — дети начинают проявлять острое понимание того, что происходит в головах их матери и отца. Они проявляют эту новую способность, следя за взглядом своих родителей или глядя туда, куда они указывают. Шимпанзе также могут в какой-то степени понять, что происходит в голове у товарища, но люди пошли еще дальше: младенец и пожилой также могут объединить свои головы, чтобы сосредоточиться на том, что нужно сделать для выполнения общей задачи.

Некоторые психологи и антропологи считают, что это слияние разумов могло быть поворотным событием, произошедшим сотни тысяч лет назад и определившим последующую эволюцию человечества. Способность небольших групп охотников-собирателей работать вместе в гармонии в конечном итоге вызвала каскад когнитивных изменений, которые привели к развитию языка и распространению различных человеческих культур по всему миру.

Этот отчет о психологической эволюции человека, синтезированный из обрывков исследований детей и шимпанзе, является спекулятивным, и у него есть свои сомневающиеся. Но она дает, возможно, наиболее впечатляющую картину происхождения когнитивных способностей, которые делают людей особенными.

Эффект трещотки

Институт Макса Планка содержит крупнейший в мире исследовательский центр, посвященный изучению различий в поведении людей и человекообразных обезьян.

Институт начал свою работу 17 лет назад, через семь лет после воссоединения Германии. Для основания института требовалось разобраться с запятнанным наследием немецкой антропологии и ее связью с нацистскими расовыми теориями и, в частности, с ужасными экспериментами над людьми, проведенными в Освенциме Йозефом Менгеле, врачом со степенью доктора антропологии. Организаторы института изо всех сил старались набрать руководителей групп по генетике, приматологии, лингвистике и другим дисциплинам, которые не были коренными немцами.

Одним из них был Майкл Томаселло, высокий бородатый психолог и приматолог. Сейчас ему 64 года, он вырос в небольшом городке, где выращивают цитрусовые, в эпицентре полуострова Флорида. Он начал свою академическую карьеру в Университете Джорджии с диссертации о том, как малыши усваивают язык. Пока он работал над докторской диссертацией в 1970-х годах, лингвисты и психологи часто называли язык главным доказательством исключительности человека в мире животных.

Он начал свою академическую карьеру в Университете Джорджии с диссертации о том, как малыши усваивают язык. Пока он работал над докторской диссертацией в 1970-х годах, лингвисты и психологи часто называли язык главным доказательством исключительности человека в мире животных.

В докторской диссертации Томаселло рассказывается о том, как его почти двухлетняя дочь выучила свои первые глаголы. Появление протослов — «играй, играй» или «ни-ни» — выявило естественную склонность маленького ребенка к проверке языковых элементов методом проб и ошибок, упражнение, которое постепенно приняло более традиционное структурирование грамматики и синтаксис. Этот процесс обучения противоречил идеям Ноама Хомского и других лингвистов, которые утверждали, что грамматика каким-то образом генетически заложена в нашем мозгу — объяснение, которое Томаселло показалось редукционистом. «Язык — такая сложная штука, что он не мог эволюционировать, как противопоставленный большой палец, — говорит он.

Его работа над языком расширила его представления о связи между культурой и человеческой эволюцией. Томаселло понял, что одни только силы отбора, воздействующие на физические черты, не могут объяснить появление сложных инструментов, языка, математики и сложных социальных институтов за сравнительно короткий промежуток времени эволюции с тех пор, как пути людей и шимпанзе разошлись. Некоторые врожденные умственные способности, проявляемые гоминидами (современными людьми и нашими вымершими родственниками), но отсутствующие у нечеловеческих приматов, должны были позволять нашим предкам вести себя таким образом, который значительно ускорял способность есть и одеваться и процветать в любой среде, какой бы запретной она ни была. .

Томаселло понял, что одни только силы отбора, воздействующие на физические черты, не могут объяснить появление сложных инструментов, языка, математики и сложных социальных институтов за сравнительно короткий промежуток времени эволюции с тех пор, как пути людей и шимпанзе разошлись. Некоторые врожденные умственные способности, проявляемые гоминидами (современными людьми и нашими вымершими родственниками), но отсутствующие у нечеловеческих приматов, должны были позволять нашим предкам вести себя таким образом, который значительно ускорял способность есть и одеваться и процветать в любой среде, какой бы запретной она ни была. .

Когда Томаселло стал профессором Университета Эмори в 1980-х годах, он воспользовался услугами университетского исследовательского центра приматов Йеркса, чтобы найти ключи к этой способности в исследованиях, сравнивающих поведение детей с поведением шимпанзе. Этот шаг положил начало многолетнему поиску, который он продолжает в Max Planck с 1998 года.

В своих исследованиях обучения шимпанзе Томаселло заметил, что человекообразные обезьяны не подражают друг другу так, как люди подражают друг другу. Один шимпанзе может подражать другому шимпанзе, используя палку, чтобы доставать муравьев из гнезда. Затем другие члены группы могут сделать то же самое. Когда Томаселло присмотрелся повнимательнее, он предположил, что шимпанзе способны понять, что палку можно использовать для «окунания муравьев», но их не заботит имитация той или иной техники, которую можно использовать при охоте на насекомых. Что еще более важно, не было попытки выйти за рамки основ, а затем немного повозиться, чтобы сделать новую и улучшенную ловушку для муравьев.

Один шимпанзе может подражать другому шимпанзе, используя палку, чтобы доставать муравьев из гнезда. Затем другие члены группы могут сделать то же самое. Когда Томаселло присмотрелся повнимательнее, он предположил, что шимпанзе способны понять, что палку можно использовать для «окунания муравьев», но их не заботит имитация той или иной техники, которую можно использовать при охоте на насекомых. Что еще более важно, не было попытки выйти за рамки основ, а затем немного повозиться, чтобы сделать новую и улучшенную ловушку для муравьев.

В человеческом обществе, напротив, этот тип инноваций является отличительной чертой, которую Томаселло называет «эффектом храповика». Люди модифицируют свои инструменты, чтобы сделать их лучше, а затем передают эти знания своим потомкам, которые вносят свои собственные коррективы, и улучшения становятся все более частыми. То, что начиналось как каменный снаряд, изобретенный для убийства мамонта, за тысячелетия превратилось в рогатку, затем в катапульту, пулю и, наконец, в межконтинентальную баллистическую ракету.

Этот культурный храповик дает приблизительное объяснение успеха людей как вида, но приводит к другому вопросу: какие конкретные умственные процессы были задействованы в передаче таких знаний другим? Ответ должен начаться с предположений об изменениях в физиологии и поведении гоминидов, которые могли произойти сотни тысяч лет назад. Одна идея — гипотеза социального мозга, выдвинутая антропологом Робином Данбаром из Оксфордского университета, — утверждает, что размер группы и, следовательно, культурная сложность увеличиваются по мере того, как мозг становится больше. И ученые знают, что 400 000 лет назад Homo heidelbergensis , вероятно, наш прямой предок, имел мозг почти такого же размера, как наш.

Томаселло постулирует, что, обладая большим мозгом и столкнувшись с необходимостью кормить растущее население, ранние гоминиды начали тщательно разрабатывать стратегию, чтобы выследить и перехитрить дичь. Обстоятельства оказывали сильное давление отбора для сотрудничества: любой член охотничьей группы, который не был командным игроком, брал на себя тщательно определенную роль при выслеживании и загоне животного, был бы исключен из будущих вылазок, и, таким образом, мог столкнуться с неизменно безрадостным будущим. . Если один охотник был плохим партнером, отмечает Томаселло, остальная группа тогда решала: «Мы больше не будем этого делать». По его мнению, то, что отделило современных людей от стаи гоминидов, было эволюционной адаптацией к гиперсоциальности.

. Если один охотник был плохим партнером, отмечает Томаселло, остальная группа тогда решала: «Мы больше не будем этого делать». По его мнению, то, что отделило современных людей от стаи гоминидов, было эволюционной адаптацией к гиперсоциальности.

Палеоархеологические данные о костях и артефактах слишком скудны, чтобы подтвердить гипотезу Томаселло. Он черпает доказательства из сравнения ребенка и шимпанзе, сопоставляя нашего ближайшего родственника-примата с малышом, который еще не овладел языком или не прошел формальное обучение. Необученный ребенок позволяет исследователям оценить когнитивные навыки, которые еще не полностью сформированы культурными влияниями и поэтому могут считаться врожденными.

Исследования, проведенные в Лейпциге за последнее десятилетие или около того, выявили больше сходства, чем различий между людьми и шимпанзе, но они также подчеркивают то, что Томаселло называет «маленькой разницей, которая имела большое значение». С 2003 г. до публикации в 1999 г. под руководством Томаселло под руководством Эстер Херрманн из отдела психологии развития и сравнительной психологии в Институте Макса Планка проводилось масштабное исследовательское предприятие.0016 Science в 2007 году. Он включал в себя проведение нескольких когнитивных тестов 106 шимпанзе в двух африканских заповедниках, 32 орангутанам в Индонезии и 105 малышам в возрасте двух с половиной лет в Лейпциге.

под руководством Томаселло под руководством Эстер Херрманн из отдела психологии развития и сравнительной психологии в Институте Макса Планка проводилось масштабное исследовательское предприятие.0016 Science в 2007 году. Он включал в себя проведение нескольких когнитивных тестов 106 шимпанзе в двух африканских заповедниках, 32 орангутанам в Индонезии и 105 малышам в возрасте двух с половиной лет в Лейпциге.

Исследователи решили определить, означает ли более крупный мозг человека, что дети умнее человекообразных обезьян, и если да, то что именно означает быть умнее. Три вида были проверены на пространственное мышление (например, поиск скрытой награды), способность различать, являются ли количества большими или малыми, и понимание причинно-следственных связей. Оказалось, что малыши и шимпанзе набрали почти одинаковые результаты в этих тестах (орангутанги справились не так хорошо).

Но когда дело дошло до социальных навыков, конкуренции не было. Малыши превзошли как шимпанзе, так и орангутангов в тестах (адаптированных для невербальных обезьян), которые проверяли способность общаться, учиться у других и оценивать восприятие и желания других существ. Исследователи интерпретировали результаты как свидетельство того, что человеческие дети не рождаются с более высоким IQ (общие способности к рассуждениям), а скорее наделены особым набором способностей — «культурным интеллектом», как утверждает Science 9.0017, которое подготавливает их к дальнейшему обучению у родителей, учителей и товарищей по играм. «Это был действительно первый случай, когда было показано, что социально-когнитивные способности являются ключевыми навыками, которые делают нас особенными по сравнению с другими животными», — говорит Херрманн.

Исследователи интерпретировали результаты как свидетельство того, что человеческие дети не рождаются с более высоким IQ (общие способности к рассуждениям), а скорее наделены особым набором способностей — «культурным интеллектом», как утверждает Science 9.0017, которое подготавливает их к дальнейшему обучению у родителей, учителей и товарищей по играм. «Это был действительно первый случай, когда было показано, что социально-когнитивные способности являются ключевыми навыками, которые делают нас особенными по сравнению с другими животными», — говорит Херрманн.

Для того, чтобы копнуть глубже, необходимо исследовать специфические психологические процессы, лежащие в основе ультрасоциальных наклонностей людей. Исследование Томаселло показало, что примерно в девятимесячном возрасте родитель и ребенок участвуют в образной форме чтения мыслей. У каждого есть то, что психологи называют «теорией разума». Каждый осознает то, что знает другой, когда вместе смотрят на мяч или блок и играют с ним в небольшую игру. Каждый несет мысленный образ этих предметов точно так же, как группа из H. heidelbergensis все представляли себе оленя, предназначенного для обеда. Эта способность взаимодействовать с другим человеком для игры или достижения общей цели — это то, что Томаселло называет разделяемой интенциональностью (термин, который он позаимствовал из философии). По мнению Томаселло, разделяемая интенциональность — это эволюционная адаптация, уникальная для человека — незначительное отличие с важными последствиями, коренящееся в унаследованной предрасположенности к определенной степени совместных социальных взаимодействий, отсутствующей у шимпанзе или любых других видов.

Каждый несет мысленный образ этих предметов точно так же, как группа из H. heidelbergensis все представляли себе оленя, предназначенного для обеда. Эта способность взаимодействовать с другим человеком для игры или достижения общей цели — это то, что Томаселло называет разделяемой интенциональностью (термин, который он позаимствовал из философии). По мнению Томаселло, разделяемая интенциональность — это эволюционная адаптация, уникальная для человека — незначительное отличие с важными последствиями, коренящееся в унаследованной предрасположенности к определенной степени совместных социальных взаимодействий, отсутствующей у шимпанзе или любых других видов.

Преимущества чтения мыслей

Исследователи института отметили, что шимпанзе тоже в какой-то степени могут читать мысли друг друга. Но их естественная склонность состоит в том, чтобы использовать все, чему они научились таким образом, чтобы превзойти друг друга в поисках пищи или партнеров. Разум шимпанзе, по-видимому, вовлечен в своего рода макиавеллиевскую ментальную схему: «Если я сделаю это, он сделает то?» — как объясняет Томаселло. «Немыслимо, — сказал он в октябре 2010 года в Университете Вирджинии, — что вы когда-нибудь увидите двух шимпанзе, несущих бревно вместе».

«Немыслимо, — сказал он в октябре 2010 года в Университете Вирджинии, — что вы когда-нибудь увидите двух шимпанзе, несущих бревно вместе».

Лейпцигские исследователи формально продемонстрировали различия, разделяющие два вида, в эксперименте с веревкой и доской, в котором два шимпанзе в Лейпцигском зоопарке могли перекусить фруктами, только если они оба тянули веревку, прикрепленную к доске. Если пищу клали с обоих концов доски, обезьяны брали ближайший к ним фрукт. Однако если лакомство клали посередине, более доминирующая обезьяна хватала еду, и после нескольких попыток подчиненная просто переставала играть. В детской лаборатории института дети работали вместе, независимо от того, располагались ли мармеладные мишки посередине или по краям доски. Когда угощение оказалось посередине, трехлетки договорились, чтобы каждый получил равную долю.

Взаимопонимание предками людей того, что необходимо для выполнения работы, заложило основу для начала социальных взаимодействий и культуры, основанной на сотрудничестве, утверждает Томаселло. Эта «общая почва», как он ее называет, на которой члены группы знают многое из того, что знают другие, могла открыть путь для развития новых форм коммуникации.

Эта «общая почва», как он ее называет, на которой члены группы знают многое из того, что знают другие, могла открыть путь для развития новых форм коммуникации.

Способность придумывать и воспринимать общие цели — и сразу же интуитивно понимать, о чем думает партнер по охоте, — по-видимому, позволила нашим предкам-гомининам добиться когнитивных успехов другими способами, такими как развитие более изощренных коммуникативных способов использования жестов, чем наши родственники-обезьяны .

Основной репертуар жестов нашего рода гоминидов, возможно, когда-то был подобен репертуару человекообразных обезьян. Древние люди, возможно, указывали, как это делают современные шимпанзе, для передачи команд — «Дай мне это» или «Сделай то» — форма общения, сосредоточенная на потребностях человека. Шимпанзе, которые, возможно, напоминают людей в первобытном прошлом, до сих пор не пытаются использовать эти жесты для обучения или передачи информации.

Для людей жестикуляция приобрела новое значение по мере того, как улучшались их мыслительные способности. Охотник указывал на поляну в лесу, чтобы указать, где пасется олень, и это действие сразу понималось ближайшим товарищем. То, как такое указание может приобретать новые значения, очевидно в современной жизни. «Если я указываю пальцем, чтобы сказать: «Пойдем выпьем кофе вон там», это не на языке», — говорит Томаселло. «Смысл «этого кафе» в пальце, а не в языке».

Охотник указывал на поляну в лесу, чтобы указать, где пасется олень, и это действие сразу понималось ближайшим товарищем. То, как такое указание может приобретать новые значения, очевидно в современной жизни. «Если я указываю пальцем, чтобы сказать: «Пойдем выпьем кофе вон там», это не на языке», — говорит Томаселло. «Смысл «этого кафе» в пальце, а не в языке».

Маленькие дети понимают этот тип указывания, но не шимпанзе. Это различие стало очевидным в одном исследовании, в котором экспериментатор неоднократно клал на тарелку кубики, необходимые ребенку для строительства башни, которую ребенок затем использовал. В определенный момент не осталось предметов, когда они были нужны, и поэтому младенец начал указывать на теперь пустую тарелку, показывая, что ей нужен один из блоков, которых больше не было. Ребенок знал, что взрослый сделает правильный вывод — способность ссылаться на отсутствующий объект фактически является определяющей характеристикой человеческого языка. В зоопарке шимпанзе, выполнявшие аналогичное упражнение — с едой вместо кубиков — не пошевелили пальцем, когда столкнулись с пустой тарелкой.

Дети чуть постарше начинают понимать жесты, изображающие действие — поднесение руки ко рту для обозначения голода или жажды. Шимпанзе, видящие эти жесты во время исследования, остаются в неведении. Обезьяна поймет, что происходит, когда человек ударит молотком по ореху, чтобы достать мясо, но будет сбита с толку, когда тот же человек сделает удар рукой, чтобы передать мысль о выполнении того же действия.

Этот тип жестов — расширение когнитивных способностей людей для совместной интенциональности — мог быть основой для передачи абстрактных идей, необходимых для создания более сложных социальных групп, будь то племя или нация. Пантомима позволила бы людям создавать сюжетные линии, например, передавать «антилопа пасется на другой стороне холма», держа обе руки в виде буквы V на макушке, чтобы обозначить животное, а затем поднимая и опуская руки. изобразить холм. Эти сценарии основаны на сравнительных экспериментах, демонстрирующих, что у малышей есть интуитивное понимание знаковых жестов для многих знакомых действий, а у шимпанзе — нет.

Некоторые из этих жестов происходили, возможно, не только посредством движения рук, но и посредством вокализации, предназначенной для представления определенных объектов или действий. Эти гортанные звуки, возможно, превратились в речь, что еще больше повысило способность управлять сложными социальными отношениями по мере того, как население продолжало расти, а между племенными группами возникало соперничество. Группа, умеющая работать вместе, превзошла бы тех, кто ссорился между собой.

Расширяющиеся когнитивные способности людей, возможно, способствовали развитию определенных практик охоты, рыбной ловли, сбора растений или брака, которые превратились в культурные условности — то, как «мы» делаем что-то, — которые группа в целом должна была принять. Совокупность социальных норм требовала, чтобы каждый человек осознал ценности, разделяемые группой — «групповое мышление», при котором каждый член соответствовал ожидаемой роли. Социальные нормы породили набор моральных принципов, которые в конечном итоге заложили основу для институциональной структуры — правительств, армий, правовых и религиозных систем — для обеспечения соблюдения правил, по которым живут люди. Тысячелетнее путешествие, начавшееся с определенного склада ума, необходимого группам охотников, теперь распространилось на целые общества.

Тысячелетнее путешествие, начавшееся с определенного склада ума, необходимого группам охотников, теперь распространилось на целые общества.

Шимпанзе и другие человекообразные обезьяны никогда не шли по этому пути. Когда шимпанзе охотятся вместе, чтобы добыть колобусов в Кот-д’Ивуаре, эта деятельность, как ее интерпретирует Томаселло, предполагает, что каждый шимпанзе пытается первым догнать обезьяну, чтобы получить как можно больше мяса, тогда как люди-охотники-собиратели, даже в современных условиях, тесно сотрудничают друг с другом. поскольку они отслеживают игру, а затем поровну делят добычу. Томаселло заключает, что может показаться, что общества обезьян и других собирателей, таких как львы, сотрудничают, но динамика внутри группы по-прежнему носит фундаментально конкурентный характер.

Большой спор

Версия Томаселло об эволюционной истории не является общепринятой, даже внутри учреждения. Этажем выше его офиса, в отделении приматологии, Кэтрин Крокфорд разговаривает со мной через видео, снятое ее аспиранткой Лиран Самуни в марте. На нем изображен молодой шимпанзе в национальном парке Тай в Кот-д’Ивуаре недалеко от границы с Либерией.

На нем изображен молодой шимпанзе в национальном парке Тай в Кот-д’Ивуаре недалеко от границы с Либерией.

Шимпанзе, которого исследователи зовут Сёгун, только что поймал большого черно-белого колобуса. Сёгун с трудом ест свою еще живую и извивающуюся добычу и издает серию резких «криков вербовки», призывая на помощь двух пожилых охотников, живущих в кронах деревьев. Куба, один из двоих, вскоре прибывает на место происшествия, и Сёгун немного успокаивается и делает свой первый настоящий укус. Но затем Сёгун продолжает кричать, пока не появляется другой охотник, Ибрагим. Младшая обезьяна засовывает палец в рот Ибрагиму в качестве «уверяющего жеста», манеры, которая гарантирует, что все в порядке. Ибрагим оказывает искомую эмоциональную поддержку, не кусая Сёгуна за палец. Затем все трое делят трапезу. «Интересно, что он вербует этих двух доминирующих самцов, которые могут отобрать у него всю эту обезьяну», — говорит Крокфорд. — Но, как видишь, они не берут его у него. Ему все еще разрешено это есть.

Крокфорд утверждает, что еще слишком рано делать выводы о степени сотрудничества шимпанзе. «Я не думаю, что мы знаем пределы того, что делают шимпанзе», — говорит она. «Я думаю, что аргументы [Томазелло] блестящие и действительно ясные с точки зрения наших текущих знаний, но я думаю, что с новыми инструментами, которые мы используем в полевых условиях, мы узнаем, являются ли текущие пределы пределами того, что шимпанзе может сделать или нет». Крокфорд работает с несколькими другими исследователями над разработкой тестов, которые позволили бы идентифицировать гормон социальных связей окситоцин в моче шимпанзе. Некоторые исследования показали, что уровень гормона повышается, когда шимпанзе делят пищу, что является признаком того, что животные могут сотрудничать во время кормления.

Крокфорд училась в докторантуре института в Лейпциге вместе с Томаселло и Кристофом Бешем, главой отдела приматологии Института Макса Планка. Беш выступил против выводов Томаселло, подчеркнув свое собственное обширное исследование в национальном парке Тай, показывающее, что шимпанзе имеют очень совместную социальную структуру: один шимпанзе направляет добычу обезьяны в желаемом направлении; другие преграждают ему путь на пути или берут на себя дополнительные роли. Взгляды Беша на кооперацию шимпанзе сходны со взглядами Франса де Ваала из Йерксского национального исследовательского центра приматов в Эмори [см. «Один за всех» на странице 68]. Третьи критикуют Томаселло с диаметрально противоположной точки зрения. Даниэль Повинелли из Университета Луизианы в Лафайете утверждает, что Томаселло преувеличивает когнитивные способности шимпанзе, предполагая, что они обладают некоторой способностью понимать психологическое состояние других в группе.

Взгляды Беша на кооперацию шимпанзе сходны со взглядами Франса де Ваала из Йерксского национального исследовательского центра приматов в Эмори [см. «Один за всех» на странице 68]. Третьи критикуют Томаселло с диаметрально противоположной точки зрения. Даниэль Повинелли из Университета Луизианы в Лафайете утверждает, что Томаселло преувеличивает когнитивные способности шимпанзе, предполагая, что они обладают некоторой способностью понимать психологическое состояние других в группе.

Со своей стороны, Томаселло, похоже, нравится участвовать в этом академическом состязании, говоря: «На мой взгляд, Беш и де Вааль — антропоморфные обезьяны, а Повинелли обращается с ними как с крысами, а они — ни то, ни другое». Он добавляет в шутку: «Мы посередине. Поскольку нас одинаково атакуют с обеих сторон, мы должны быть правы.

Осуждение одних людей смягчается глубоким уважением других. «Раньше я думал, что люди очень похожи на шимпанзе, — говорит Джонатан Хайдт, ведущий социолог из Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. «С годами, во многом благодаря работе Томаселло, я пришел к выводу, что небольшая разница, которую он изучил и предал гласности, — уникальная человеческая способность к совместной интенциональности — перенесла нас через реку на новый берег, где социальная жизнь кардинально отличается».

«С годами, во многом благодаря работе Томаселло, я пришел к выводу, что небольшая разница, которую он изучил и предал гласности, — уникальная человеческая способность к совместной интенциональности — перенесла нас через реку на новый берег, где социальная жизнь кардинально отличается».

Разрешение этих споров потребует дополнительных исследований в зоопарке, лаборатории и на полевой станции — возможно, посредством новых исследований того, в какой степени шимпанзе имеют представление о других. Еще одно исследование, уже проводимое группой Томаселло, направлено на то, чтобы определить, сохраняются ли выводы о человеческом поведении, сделанные на основе тестов на немецких детях, если аналогичные тесты проводятся на детях в Африке или Азии. В одном исследовании задается вопрос, разделяют ли немецкие дошкольники коллективное понимание того, что хорошо, а что плохо, с самбуру, полукочевым народом в северной Кении.

Также может быть место для более глубокого изучения различий человека и обезьяны. Один из давних близких коллег Томаселло, Хосеп Колл, возглавляющий Центр Вольфганга Келера, считает, что одной общей интенциональности может быть недостаточно, чтобы объяснить, что делает людей особенными. Он говорит, что другие когнитивные способности также могут отличать людей от других приматов — одним из примеров может быть «мысленное путешествие во времени» — наша способность представлять, что может произойти в будущем.

Один из давних близких коллег Томаселло, Хосеп Колл, возглавляющий Центр Вольфганга Келера, считает, что одной общей интенциональности может быть недостаточно, чтобы объяснить, что делает людей особенными. Он говорит, что другие когнитивные способности также могут отличать людей от других приматов — одним из примеров может быть «мысленное путешествие во времени» — наша способность представлять, что может произойти в будущем.

Более подробное представление о совпадениях между людьми и шимпанзе можно получить, если заглянуть внутрь человеческого мозга — работа, которая продолжается на еще одном этаже Max Planck. Сванте Паабо, возглавлявший группу, завершившую первоначальное секвенирование генома неандертальца в 2010 году, в недавней книге предполагает, что идеи Томаселло об уникальности человеческого мышления в конечном итоге могут быть проверены с помощью генетического анализа.

Когда эти исследования начнутся, логично было бы начать с объединения исследований поведения шимпанзе и человека с донкихотским путешествием, чтобы понять взаимодействия между сотнями генов, участвующих в аутизме. Дети с этим расстройством, в отличие от шимпанзе, с трудом понимают социальные сигналы. Сравнение генов детей с аутизмом с генами здоровых детей, а затем с ДНК шимпанзе и, возможно, даже неандертальцев, наших ближайших эволюционных родственников, может помочь лучше понять генетическую основу человеческой социальности.

Дети с этим расстройством, в отличие от шимпанзе, с трудом понимают социальные сигналы. Сравнение генов детей с аутизмом с генами здоровых детей, а затем с ДНК шимпанзе и, возможно, даже неандертальцев, наших ближайших эволюционных родственников, может помочь лучше понять генетическую основу человеческой социальности.

Эти исследования могут также помочь объяснить, почему за тысячелетия мы превратились из групп собирателей в общества, которые не только предоставляют пищу и кров более эффективно, чем шимпанзе, но и предлагают непрекращающиеся возможности для социальных отношений — шансы перебраться в любой уголок планету в течение дня или передать сообщения в Тусон или Тимбукту так быстро, как только придет в голову мысль.

Эта статья была первоначально опубликована под названием «Этот фактор» в журнале Scientific American 311, 3, 72-79.(сентябрь 2014 г.)

doi:10.1038/scientificamerican0914-72

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ

Культурные истоки человеческого познания.