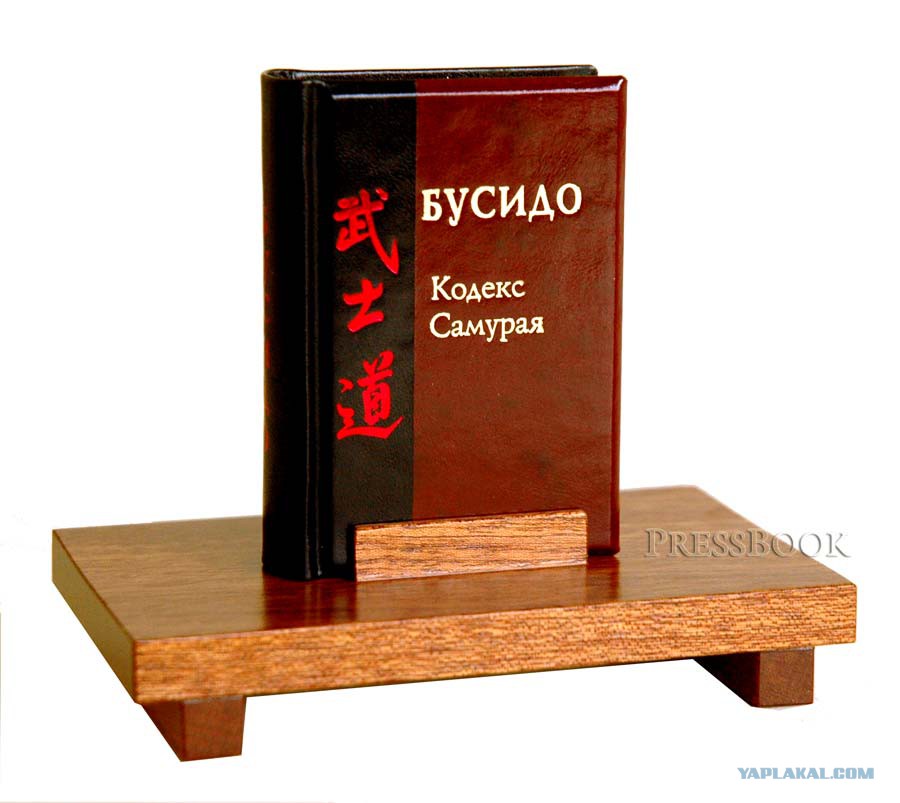

Читать онлайн «Кодекс чести самурая (сборник)», Юдзан Дайдодзи – ЛитРес

© Р. В. Котенко, А. А. Мищенко, А. А. Петрова, перевод на русский язык

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Предисловие переводчика

Исторические документы, объясняющие основные понятия, связанные с бусидо (понятие «бусидо», как и «самурай», вошло в западные языки как заимствованное слово, обозначающее «национальный, особенно военный, дух Японии; традиционные представления о рыцарстве старого самурайского сословия». Буквально оно означает «путь воина» и впервые появляется в конце XVI в. в сочинениях Тори Мототада (1539–1600). Некоторые европейские авторы, вслед за Чемберленом, полагали, что это понятие было введено лишь в период Мэйдзи с целью укрепления национального духа, а прежде было неизвестно. Своим распространением на Западе слово в немалой степени обязано книге доктора Нитобэ «Бусидо» (опубликованной в 1899 г.), японским рыцарством, первоначально представляли собой различные описания должного поведения воина во время войн и мира, а позднее – «домашние законы» и правила, составленные выдающимися представителями самурайских домов, а иногда и менее значительными личностями. Среди последних содержалось и данное наставление молодому самураю, претендующее на утверждение должных норм поведения, как они понимались в конце XVI – начале XVII в. Его автор был знатоком военного искусства и известным писателем той эпохи, а поскольку за свои девяносто два года он пережил правление шести сёгунов – от Иэмицу[1] до Ёсимунэ[2] (ему было двенадцать, когда умер первый, а когда скончался он сам, последний был сёгуном уже 15 лет), – он хорошо знал атмосферу начала периода Токугава, прошло всего два десятилетия после смерти Иэясу[3]. Дожил он и до роскошной эпохи Гэнроку при блестящем и эксцентричном Цунаёси[4]. Вассал дома Токугава, он был знаком с учением мудреца Мицукуни[5], князя Мито, и учился у Ямага Соко[6], еще одного известного знатока бусидо. Он был свидетелем и героического подвига сорока семи преданных рёнинов Ако (лидер которых Оиси Ёсио[7] также был учеником Соко), и падения не одного самурайского дома из-за внутренних смут и козней вассалов.

Среди последних содержалось и данное наставление молодому самураю, претендующее на утверждение должных норм поведения, как они понимались в конце XVI – начале XVII в. Его автор был знатоком военного искусства и известным писателем той эпохи, а поскольку за свои девяносто два года он пережил правление шести сёгунов – от Иэмицу[1] до Ёсимунэ[2] (ему было двенадцать, когда умер первый, а когда скончался он сам, последний был сёгуном уже 15 лет), – он хорошо знал атмосферу начала периода Токугава, прошло всего два десятилетия после смерти Иэясу[3]. Дожил он и до роскошной эпохи Гэнроку при блестящем и эксцентричном Цунаёси[4]. Вассал дома Токугава, он был знаком с учением мудреца Мицукуни[5], князя Мито, и учился у Ямага Соко[6], еще одного известного знатока бусидо. Он был свидетелем и героического подвига сорока семи преданных рёнинов Ако (лидер которых Оиси Ёсио[7] также был учеником Соко), и падения не одного самурайского дома из-за внутренних смут и козней вассалов. Он был современником великого ученого Араи Хакусэки[8], знаменитая автобиография которого рисует картину самурайской семьи, весьма близкую идеалам Дайдодзи. Не многие были более искушенными в рассуждениях на данную тему, а его предостережение насчет того, чего должен избегать самурай, явно отходит от той суровости и простоты «древности», в которой он жил в последние годы и которые столь самозабвенно пытался исправить сёгун Ёсимунэ со своим принципом «Назад к Иэясу». Его сочинение дает очень ясное и живое описание бусидо, каким он знал его, может быть, не самое объемное, но гораздо более детализированное, чем «Сто правил» Такэда Сингэна[9] или письма Иэясу. К тому же оно отражает точку зрения вассала, а не господина. Поэтому я пользовался словом «самурай», а не «буси», не столь знакомым западному читателю, хотя и более глубоким по смыслу, обозначающим и воина, и даймё, господина (в отличие от термина «самурай»). Слово «самурай» – древнее и чисто японское, в X в.

Он был современником великого ученого Араи Хакусэки[8], знаменитая автобиография которого рисует картину самурайской семьи, весьма близкую идеалам Дайдодзи. Не многие были более искушенными в рассуждениях на данную тему, а его предостережение насчет того, чего должен избегать самурай, явно отходит от той суровости и простоты «древности», в которой он жил в последние годы и которые столь самозабвенно пытался исправить сёгун Ёсимунэ со своим принципом «Назад к Иэясу». Его сочинение дает очень ясное и живое описание бусидо, каким он знал его, может быть, не самое объемное, но гораздо более детализированное, чем «Сто правил» Такэда Сингэна[9] или письма Иэясу. К тому же оно отражает точку зрения вассала, а не господина. Поэтому я пользовался словом «самурай», а не «буси», не столь знакомым западному читателю, хотя и более глубоким по смыслу, обозначающим и воина, и даймё, господина (в отличие от термина «самурай»). Слово «самурай» – древнее и чисто японское, в X в. оно поначалу обозначало «военного вассала», а в конце XII в. при военном правительстве Камакура[10] оно стало официальным обозначением военного ведомства (самурай-докоро[11]).

оно поначалу обозначало «военного вассала», а в конце XII в. при военном правительстве Камакура[10] оно стало официальным обозначением военного ведомства (самурай-докоро[11]).

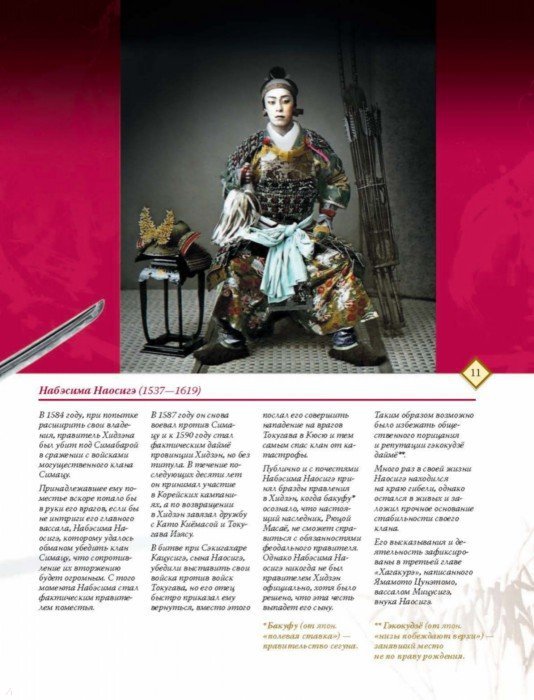

Дайдодзи Юдзан Сигэсукэ родился в знатной самурайской семье, ведущей род от клана Тайра через Тайра Корэхира (Х в.). Его предком в пятом поколении был Сигэтоки, старший брат Исэ Синкуро Нагаудзи, ставшего впоследствии знаменитым Ходзё Соуном[12], князем Одавары[13] и одним из самых блестящих администраторов своего времени. Сигэтоки взял имя Дайдодзи по названию деревни, в которой жил. Его внук Масасигэ покончил с собой, когда в 1590 г. Хидэёси взял Одавару, а его сын Наосигэ стал вассалом Токугава Хидэтада[14] и храбро сражался при осаде Осаки, помогая собрать войска сёгуна после того, как их потрепали отчаянные атаки гарнизона. Сигэхиса, отец Юдзана, был вассалом Токугава Тадатэру, шестого сына Иэясу и младшего брата Хидэтада, попавшего под подозрение, потерявшего свои владения и отправленного в отставку. По всей видимости, Юдзан последовал за отцом. В это время он учился, стал убежденным конфуцианцем и знатоком военного дела, а потому занял пост военного советника при князе Айдзу Мацудайра. Затем он отправился в Ивабуци в Мусаси[15], но потом вернулся в дом Мацудайра Этидзэн-но-ками, главы Камон, прямого родственного дома сёгуна. Всей своей жизнью он воплощал свое учение, ибо его часто приводили в пример как образец верности, выдержки и спокойствия. Известен он был и своими стихами. Его перу принадлежат «Ивабуци Ява», или «Вечерние беседы в Ивабуци», – расположенные в хронологическом порядке анекдоты о Токугава Иэясу, а также «Оцибосу», – история Иэясу, его сподвижников и последователей построенного ими города и замка Эдо[16]. Он также написал «Тайсёдэн» («Записи о великих полководцах») и «Госинрон» («Сведения о пяти вассалах»).

По всей видимости, Юдзан последовал за отцом. В это время он учился, стал убежденным конфуцианцем и знатоком военного дела, а потому занял пост военного советника при князе Айдзу Мацудайра. Затем он отправился в Ивабуци в Мусаси[15], но потом вернулся в дом Мацудайра Этидзэн-но-ками, главы Камон, прямого родственного дома сёгуна. Всей своей жизнью он воплощал свое учение, ибо его часто приводили в пример как образец верности, выдержки и спокойствия. Известен он был и своими стихами. Его перу принадлежат «Ивабуци Ява», или «Вечерние беседы в Ивабуци», – расположенные в хронологическом порядке анекдоты о Токугава Иэясу, а также «Оцибосу», – история Иэясу, его сподвижников и последователей построенного ими города и замка Эдо[16]. Он также написал «Тайсёдэн» («Записи о великих полководцах») и «Госинрон» («Сведения о пяти вассалах»).

Глава I

Вступление

Самурай должен прежде всего постоянно помнить – помнить днем и ночью, с того утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги, – что он должен умереть. Вот его главное дело. Если он всегда помнит об этом, он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириада зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед и насладиться долгой жизнью. Он будет исключительной личностью, наделенной прекрасными качествами. Ибо жизнь мимолетна, подобно капле вечерней росы и утреннему инею, и тем более такова жизнь воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе своему господину или о бесконечной преданности родственникам, случится то, что заставит его пренебречь своим долгом перед господином и позабыть о верности семье. Но если он живет лишь сегодняшним днем и не думает о дне завтрашнем, так что, стоя перед господином и ожидая его приказаний, он думает об этом как о своем последнем мгновении, а глядя в лица родственников, он чувствует, что никогда не увидит их вновь, тогда его чувства долга и преклонения будут искренними, а его сердце будет исполнено верности и сыновней почтительности.

Вот его главное дело. Если он всегда помнит об этом, он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириада зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед и насладиться долгой жизнью. Он будет исключительной личностью, наделенной прекрасными качествами. Ибо жизнь мимолетна, подобно капле вечерней росы и утреннему инею, и тем более такова жизнь воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе своему господину или о бесконечной преданности родственникам, случится то, что заставит его пренебречь своим долгом перед господином и позабыть о верности семье. Но если он живет лишь сегодняшним днем и не думает о дне завтрашнем, так что, стоя перед господином и ожидая его приказаний, он думает об этом как о своем последнем мгновении, а глядя в лица родственников, он чувствует, что никогда не увидит их вновь, тогда его чувства долга и преклонения будут искренними, а его сердце будет исполнено верности и сыновней почтительности.

Но если он не помнит о смерти, он будет беззаботен и неосторожен, он будет говорить слова, которые оскорбляют других, тем самым давая повод для споров. Если на это не обратят внимания, их можно будет разрешить, но если сделают упрек, спор может окончиться ссорой. Если он прогуливается в увеселительных местах среди толпы без должной осторожности, то может столкнуться с каким-нибудь большим глупцом и будет втянут в ссору еще прежде, чем поймет это. Тогда он может быть убит, имя его господина – запятнано, а его родители и родственники – осыпаны упреками.

Все эти несчастья идут оттого, что он не помнит всё время о смерти. Тот же, кто делает это, будет, как и полагается самураю, говоря самому или отвечая другим, тщательно взвешивать каждое слово и не вдаваться в бесполезные споры. Самурай не позволит никому заманить себя в ловушку, где он внезапно может оказаться в безвыходном положении, и потому избегнет зол и бедствий. И верхи, и низы, если они забывают о смерти, склонны к нездоровым излишествам в еде, вине и женщинах, поэтому они умирают преждевременно от болезней печени и селезенки, и даже пока они живы, болезнь делает их существование бесполезным. Но те, у которых всегда перед глазами лик смерти, сильны и здоровы в молодости, а поскольку они берегут здоровье, умеренны в еде и вине и избегают женщин, будучи воздержанными и скромными во всем, болезни не иссушают их, а жизнь их долга и прекрасна.

Но те, у которых всегда перед глазами лик смерти, сильны и здоровы в молодости, а поскольку они берегут здоровье, умеренны в еде и вине и избегают женщин, будучи воздержанными и скромными во всем, болезни не иссушают их, а жизнь их долга и прекрасна.

Тот, кто живет в этом мире, может потакать всем своим желаниям; тогда его алчность возрастает так, что он желает того, что принадлежит другим, и не довольствуется тем, что имеет, становясь похожим на простого торговца. Но если он всегда смотрит в лицо смерти, он не будет привязан к вещам и не проявит неуемности и жадности, станет, как я говорил прежде, прекрасным человеком. Что касается размышления о смерти, то Ёсида Кэнко в «Цурэдзурэ-гуса» говорит[17], что монах Синкай имел обыкновение сидеть днями напролет, размышляя о своем конце; несомненно, это очень удобный способ для отшельника, но не для воина. Ведь тогда он должен был бы пренебречь своим военным долгом и отказаться от пути верности и сыновней почтительности. Самурай же, наоборот, должен постоянно быть занят и общественным, и личным. Но когда бы у него ни появлялось немного времени для себя, чтобы побыть в безмолвии, он не должен забывать возвращаться к вопросу о смерти и размышлять о ней. Разве не сказано, что Кусуноки Масасигэ[18] увещевал своего сына Масацуру всегда помнить о смерти? Все это предназначено для обучения юного самурая.

Но когда бы у него ни появлялось немного времени для себя, чтобы побыть в безмолвии, он не должен забывать возвращаться к вопросу о смерти и размышлять о ней. Разве не сказано, что Кусуноки Масасигэ[18] увещевал своего сына Масацуру всегда помнить о смерти? Все это предназначено для обучения юного самурая.

Образование

Раз самурай находится во главе трех сословий общества и призван управлять, он должен быть хорошо образован и глубоко понимать причины вещей. Однако во времена внутренних войн молодой воин отправлялся сражаться в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, поэтому он должен был начинать обучаться боевому искусству в двенадцать-тринадцать лет. Раз у него не было времени сидеть за книгой или брать в руки кисть для письма, он часто оставался почти неграмотным. В те времена было много самураев, которые не могли написать ни одного иероглифа. Поэтому либо из-за их собственных побуждений, либо из-за неправильного наставления родителей не делалось ничего, чтобы исправить это; ведь вся их жизнь была полностью отдана Пути воина. Ныне империя находится в мире, и хотя нельзя сказать, что родившиеся в самурайских семьях безразличны к военному делу, их не посылают в битву в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, как воинов прежних времен. Поэтому в семь или восемь лет, когда ребенок подрос, его необходимо познакомить с Четверокнижием, Пятиканонием и Семикнижием[19], а также обучить каллиграфии, чтобы он запомнил, как писать иероглифы. Затем, когда ему исполнится пятнадцать или шестнадцать лет, его следует обучать стрельбе из лука, верховой езде и всем другим военным искусствам, ибо только так самурай должен воспитывать своих сыновей в мирное время. Нынешнему воину, в отличие от воина эпохи внутренних войн, безграмотность непростительна. Однако самих детей не следует осуждать за отсутствие образованности. Это полностью вина их родителей, которые по незнанию или пренебрежению не осуществляют подлинной любви к детям.

Ныне империя находится в мире, и хотя нельзя сказать, что родившиеся в самурайских семьях безразличны к военному делу, их не посылают в битву в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, как воинов прежних времен. Поэтому в семь или восемь лет, когда ребенок подрос, его необходимо познакомить с Четверокнижием, Пятиканонием и Семикнижием[19], а также обучить каллиграфии, чтобы он запомнил, как писать иероглифы. Затем, когда ему исполнится пятнадцать или шестнадцать лет, его следует обучать стрельбе из лука, верховой езде и всем другим военным искусствам, ибо только так самурай должен воспитывать своих сыновей в мирное время. Нынешнему воину, в отличие от воина эпохи внутренних войн, безграмотность непростительна. Однако самих детей не следует осуждать за отсутствие образованности. Это полностью вина их родителей, которые по незнанию или пренебрежению не осуществляют подлинной любви к детям.

Сыновняя почтительность

Тот, кто является самураем, должен вести себя в строгом соответствии с долгом сыновней почтительности. Каким бы способным, умным, красноречивым и добрым он ни был рожден, все это бесполезно, если он непочтителен. Ибо бусидо, Путь воина, требует, чтобы поведение человека было правильным во всем. Если нет проницательности во всем, не будет и знания должного. А тот, кто не знает должного, едва ли может называться самураем. Самурай же понимает, что родители подарили ему жизнь и что он – часть их плоти и крови. И именно из преувеличенного самомнения возникает порой пренебрежение к родителям. В этом недостаток различения порядка причины и следствия.

Каким бы способным, умным, красноречивым и добрым он ни был рожден, все это бесполезно, если он непочтителен. Ибо бусидо, Путь воина, требует, чтобы поведение человека было правильным во всем. Если нет проницательности во всем, не будет и знания должного. А тот, кто не знает должного, едва ли может называться самураем. Самурай же понимает, что родители подарили ему жизнь и что он – часть их плоти и крови. И именно из преувеличенного самомнения возникает порой пренебрежение к родителям. В этом недостаток различения порядка причины и следствия.

Есть разные способы исполнения сыновних обязанностей перед родителями. Один – когда родитель честен, а воспитывает детей с искренней добротой и оставляет им всю собственность, включая доход выше среднего, оружие и конское снаряжение, и еще драгоценную утварь, а также устраивает для них хорошие браки. Когда такой родитель удаляется на покой, нет ничего особенного и достойного похвалы в том, что дети должны ухаживать за ним и относиться к нему со всей внимательностью. Даже по отношению к чужому человеку, если он близкий друг и старается помочь нам, мы чувствуем глубокую расположенность и делаем для него все, что возможно, даже если это и не соответствует нашим интересам. Насколько же глубоки должны быть узы любви, если дело касается наших родителей! Поэтому, сколь много мы ни делали бы для них как их дети, мы не можем не чувствовать: как бы хорошо мы ни исполняли сыновний долг, этого всегда недостаточно. Это – обычная сыновняя почтительность, в ней нет ничего выдающегося. Но если родитель зол, стар и своенравен, если он всегда ворчит и повторяет, что все в доме принадлежит ему, если он не дает детям ничего и, не считаясь со скудными средствами семьи, неустанно требует питья, еды и одежды, и если он, встречая людей, всегда говорит: «Мой неблагодарный сын так непочтителен, поэтому я и влачу такую жизнь. Вы не представляете, как тяжела моя старость», тем самым понося своих детей перед чужими людьми, то даже к такому сварливому родителю следует относиться с почтением и, не выказывая никаких признаков раздражения, потакать его плохому характеру и утешать в его престарелой немощи.

Даже по отношению к чужому человеку, если он близкий друг и старается помочь нам, мы чувствуем глубокую расположенность и делаем для него все, что возможно, даже если это и не соответствует нашим интересам. Насколько же глубоки должны быть узы любви, если дело касается наших родителей! Поэтому, сколь много мы ни делали бы для них как их дети, мы не можем не чувствовать: как бы хорошо мы ни исполняли сыновний долг, этого всегда недостаточно. Это – обычная сыновняя почтительность, в ней нет ничего выдающегося. Но если родитель зол, стар и своенравен, если он всегда ворчит и повторяет, что все в доме принадлежит ему, если он не дает детям ничего и, не считаясь со скудными средствами семьи, неустанно требует питья, еды и одежды, и если он, встречая людей, всегда говорит: «Мой неблагодарный сын так непочтителен, поэтому я и влачу такую жизнь. Вы не представляете, как тяжела моя старость», тем самым понося своих детей перед чужими людьми, то даже к такому сварливому родителю следует относиться с почтением и, не выказывая никаких признаков раздражения, потакать его плохому характеру и утешать в его престарелой немощи. Полностью отдавать свои силы такому родителю – вот подлинная сыновняя почтительность. Самурай, исполненный такого чувства, поступая на службу к господину, глубоко понимает Путь верности и проявит его не только тогда, когда его господин процветает, но и когда тот в беде, и не покинет его, даже когда из ста всадников у него останется десять, а из десяти – один, но будет защищать его до конца, считая свою жизнь ничем в сравнении с воинской верностью. И хотя слова «родитель» и «господин», «сыновняя почтительность» и «верность» различны, смысл их одинаков. Древние говорили: «Ищи преданного вассала среди почтительных». Невозможно представить, чтобы человек был непочтителен к своим родителям и в то же время был предан своему господину. Ибо неспособный исполнить сыновний долг перед родителями, давшими ему жизнь, едва ли будет преданно служить господину, с которым он не связан кровными узами, из одного лишь почтения. Когда такой непочтительный сын поступает на службу к господину, он будет осуждать любые недостатки своего хозяина, а если он будет чем-то недоволен, то забудет о своей преданности и исчезнет в минуту опасности или предаст своего господина, сдавшись в плен врагу.

Полностью отдавать свои силы такому родителю – вот подлинная сыновняя почтительность. Самурай, исполненный такого чувства, поступая на службу к господину, глубоко понимает Путь верности и проявит его не только тогда, когда его господин процветает, но и когда тот в беде, и не покинет его, даже когда из ста всадников у него останется десять, а из десяти – один, но будет защищать его до конца, считая свою жизнь ничем в сравнении с воинской верностью. И хотя слова «родитель» и «господин», «сыновняя почтительность» и «верность» различны, смысл их одинаков. Древние говорили: «Ищи преданного вассала среди почтительных». Невозможно представить, чтобы человек был непочтителен к своим родителям и в то же время был предан своему господину. Ибо неспособный исполнить сыновний долг перед родителями, давшими ему жизнь, едва ли будет преданно служить господину, с которым он не связан кровными узами, из одного лишь почтения. Когда такой непочтительный сын поступает на службу к господину, он будет осуждать любые недостатки своего хозяина, а если он будет чем-то недоволен, то забудет о своей преданности и исчезнет в минуту опасности или предаст своего господина, сдавшись в плен врагу. Примеры такого позорного поведения были во все времена, и его следует с презрением остерегаться.

Примеры такого позорного поведения были во все времена, и его следует с презрением остерегаться.

Правила самурая

В бусидо два вида правил, в каждом из них по два типа. Два вида правил – это обычные и необычные. Обычные относятся к чиновникам и воинам, а необычные – к армии и битве. Что касается чиновников-самураев, они должны мыть руки и ноги вечером и утром и принимать горячую ванну, чтобы всегда быть чистыми. Самурай должен каждое утро приводить волосы в порядок и правильно брить лоб. Он должен всегда носить подобающую случаю церемониальную одежду, иметь при себе два меча и веер на поясе. Принимая гостя, он должен относиться к нему с этикетом, приличествующим его рангу, и избегать пустых разговоров. Даже чашка риса или чая должна браться в руки должным образом, без малейшей неряшливости и с сохранением бдительности. Если самурай не исполняет свои прямые обязанности и где-то служит, он не должен бездельничать, но должен читать и совершенствоваться в письме, изучая древнюю историю и правила воинских домов; короче говоря, вести себя так, как положено самураю.

Теперь о правилах для воинов. Они касаются занятий фехтованием, обучения владению копьем, верховой езде, стрельбе из лука и мушкета и всему тому, что необходимо для военного дела; все это необходимо самозабвенно изучать и практиковать, чтобы быть дисциплинированным и непоколебимым. Если эти два кодекса самурая и воина хорошо поняты, обычные правила можно считать завершенными, большинству людей они покажутся достаточными для доброго воина или чиновника. Но самурай – это чиновник на случай беды, и когда в государстве возникает смута, он должен отбросить в сторону обычные правила для самурая и служить командующим при своем господине, другие вассалы становятся командирами и солдатами. Все они снимают церемониальные одежды, облачаются в доспехи и с оружием в руках наступают на земли врага. Различные методы ведения войны в таком походе называются правилами для армии, и об этом следует помнить. Затем следуют правила ведения битвы – методы управления армией, когда она вступает в сражение с врагом. Если все происходит согласно составленному плану – будет победа, если нет – поражение. Тайный смысл этого также следует постичь. Наилучший самурай тот, кто искушен во всех четырех типах двух правил. Быть искушенным только в двух типах обычных правил достаточно для исполнения долга простого рыцаря, но тот, кто несведущ в необычных правилах, не сможет стать командующим или высшим офицером, таким как моногасира[20] или Буге[21]. Поэтому самое важное здесь следующее: все самураи должны понимать и помнить, что невозможно занять высокий пост без глубокого изучения необычных правил.

Если все происходит согласно составленному плану – будет победа, если нет – поражение. Тайный смысл этого также следует постичь. Наилучший самурай тот, кто искушен во всех четырех типах двух правил. Быть искушенным только в двух типах обычных правил достаточно для исполнения долга простого рыцаря, но тот, кто несведущ в необычных правилах, не сможет стать командующим или высшим офицером, таким как моногасира[20] или Буге[21]. Поэтому самое важное здесь следующее: все самураи должны понимать и помнить, что невозможно занять высокий пост без глубокого изучения необычных правил.

Не пренебрегать боевым духом

Самое главное – самурай никогда не должен пренебрегать боевым духом, в любое время и при любых обстоятельствах. Ибо наша страна отличается от других земель тем, что даже последние из людей: крестьяне, торговцы и ремесленники хранят старые ржавые мечи, и в этом проявляется воинский дух великой Японской империи. Эти три сословия не являются солдатами по призванию, но во всех военных семьях распространен обычай, что даже последние из слуг самураев ни на мгновение не расстаются с коротким мечом. Тем более, знатный самурай должен всегда носить пояс. А самые преданные не расстаются с тупым или деревянным мечом, принимая горячую ванну. И если так поступают даже в своем доме, насколько же больше это необходимо, когда отправляешься куда-нибудь: ведь на пути всегда может встретиться какой-нибудь пьяница или глупец, который внезапно начнет ссору. Старая пословица гласит: «Покидая свой дом, веди себя так, как будто видишь врага». Если ты самурай и носишь на поясе меч, ты никогда не должен забывать о боевом духе. Тогда разум твой сосредоточен на смерти. Самурай же, который не обладает боевым духом, подобен крестьянину или торговцу в обличье воина, даже если у него на поясе – меч.

Тем более, знатный самурай должен всегда носить пояс. А самые преданные не расстаются с тупым или деревянным мечом, принимая горячую ванну. И если так поступают даже в своем доме, насколько же больше это необходимо, когда отправляешься куда-нибудь: ведь на пути всегда может встретиться какой-нибудь пьяница или глупец, который внезапно начнет ссору. Старая пословица гласит: «Покидая свой дом, веди себя так, как будто видишь врага». Если ты самурай и носишь на поясе меч, ты никогда не должен забывать о боевом духе. Тогда разум твой сосредоточен на смерти. Самурай же, который не обладает боевым духом, подобен крестьянину или торговцу в обличье воина, даже если у него на поясе – меч.

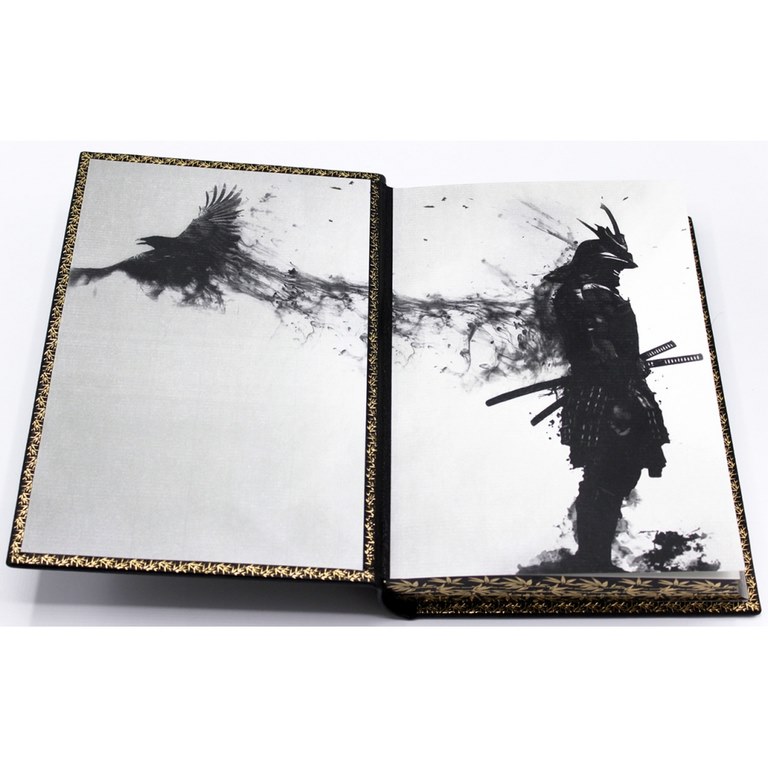

Утагава Куниёси. Воин в соломенном дождевике. 1848

Самурай-отшельник

С давних времен многие самураи становились отшельниками. Действительно, между ними немало общего. Например, среди дзэнских монахов есть те, которых называют дзосу или судза. Они обычные послушники такого же уровня, что и внешние вассалы военного сословия, служащие в армии простыми солдатами. Затем идут танрё, или сэйдо, потом повыше, равные мэцукэ[22], гвардейским капитанам или начальникам пехоты среди самураев. Затем среди отшельников есть называемые тёро, или осё, которые носят цветные одежды и мухобойку в руках, которые повелевают простой толпой точно так же, как командующий самураев, или командующий пехотой, или шесть бугё лучников, имеющие свой стяг и жезл, отдающие приказы армии и командующие на поле боя.

Затем идут танрё, или сэйдо, потом повыше, равные мэцукэ[22], гвардейским капитанам или начальникам пехоты среди самураев. Затем среди отшельников есть называемые тёро, или осё, которые носят цветные одежды и мухобойку в руках, которые повелевают простой толпой точно так же, как командующий самураев, или командующий пехотой, или шесть бугё лучников, имеющие свой стяг и жезл, отдающие приказы армии и командующие на поле боя.

Лишь в смысле учения эти общины отшельников кажутся мне превосходящими самурайские. Ибо простые монахи покидают своих учителей и путешествуют по стране от одного монастыря к другому, чтобы учиться, встречаться с прославленными учеными и совершенствоваться, практикуя медитацию и добродетель. А когда они становятся танрё и сэйдо, и даже тёро и осё, настоятелями больших храмов и монастырей, они по-прежнему не стыдятся продолжать учиться, чтобы быть достойными повышения.

Это я хотел бы видеть и среди самураев; но даже простые самураи не на службе, занимающиеся побочными делами и имеющие много свободного времени, обладают вполне хорошим достатком и обеспечены всем необходимым, так что даже у совсем молодых есть жены и дети, и их единственное занятие – вздремнуть утром и днем. Они даже не изучали обычных обязанностей самурая, не говоря уже о более трудных, необычных, и так они проводят месяцы и годы, пока их бороды не станут белыми, а головы – облысевшими. Когда приходит срок, они уходят со службы, и тогда, если им предстоит стать цукай-бан, посланниками, благодаря помощникам они выполняют обязанности, но если их посылают в отдаленную провинцию, подготовка к путешествию вызывает в них суету и смущение, а когда они приступают к исполнению обязанностей, они могут делать это, лишь опираясь на указания младших и на соответствующие книги. Такое положение вещей нельзя считать правильным. Ибо поскольку все обязанности самурая определены, они должны думать только о них, когда появляется время для этого, а если они встречают способных и опытных чиновников, они должны прекратить пустые разговоры и узнать от них о том, в чем предположительно им необходим совет. Они должны знакомиться со всеми фактами, собирать и копировать старые книги и планы, с тем чтобы обладать полным знанием о своих обязанностях, и тогда они в любое время легко смогут исполнить то, что им прикажут.

Они даже не изучали обычных обязанностей самурая, не говоря уже о более трудных, необычных, и так они проводят месяцы и годы, пока их бороды не станут белыми, а головы – облысевшими. Когда приходит срок, они уходят со службы, и тогда, если им предстоит стать цукай-бан, посланниками, благодаря помощникам они выполняют обязанности, но если их посылают в отдаленную провинцию, подготовка к путешествию вызывает в них суету и смущение, а когда они приступают к исполнению обязанностей, они могут делать это, лишь опираясь на указания младших и на соответствующие книги. Такое положение вещей нельзя считать правильным. Ибо поскольку все обязанности самурая определены, они должны думать только о них, когда появляется время для этого, а если они встречают способных и опытных чиновников, они должны прекратить пустые разговоры и узнать от них о том, в чем предположительно им необходим совет. Они должны знакомиться со всеми фактами, собирать и копировать старые книги и планы, с тем чтобы обладать полным знанием о своих обязанностях, и тогда они в любое время легко смогут исполнить то, что им прикажут. Если же получать сведения от подчиненных и помощников и исполнять обязанности с их помощью годится для обычных случаев – а ведь если происходит что-то непредвиденное, то не всегда можно получить помощь, – тогда добро и зло зависят от собственного умения решать вопросы. Инспектор войск должен знать все о таких вещах, как численность противника, выбор наилучшего места для лагеря и расположения армии, сила замков, преимущества или недостатки местности и возможность победы, так что с древних времен эта должность считалась трудной. Однако, если Инспектор ошибется во взглядах, это скорее всего кончится лишь позором для него самого, в то время как те, кто рангом стоит выше командующего пехотой, асигару тайсё[23], кто владеет маршальским жезлом и реально управляет войсками, ответственны за жизни всех людей. Поэтому более всего достойны осуждения те, кто с важным видом занимает высокие должности и позорит их, ибо они не обладают ни необходимыми знаниями, ни способностями.

Если же получать сведения от подчиненных и помощников и исполнять обязанности с их помощью годится для обычных случаев – а ведь если происходит что-то непредвиденное, то не всегда можно получить помощь, – тогда добро и зло зависят от собственного умения решать вопросы. Инспектор войск должен знать все о таких вещах, как численность противника, выбор наилучшего места для лагеря и расположения армии, сила замков, преимущества или недостатки местности и возможность победы, так что с древних времен эта должность считалась трудной. Однако, если Инспектор ошибется во взглядах, это скорее всего кончится лишь позором для него самого, в то время как те, кто рангом стоит выше командующего пехотой, асигару тайсё[23], кто владеет маршальским жезлом и реально управляет войсками, ответственны за жизни всех людей. Поэтому более всего достойны осуждения те, кто с важным видом занимает высокие должности и позорит их, ибо они не обладают ни необходимыми знаниями, ни способностями.

Это подобно тому, как если бы среди дзэнских монахов кто-нибудь, еще в юности забросивший учение, лишь благодаря лысой голове и почтенному возрасту получил бы вдруг ранг тёро или осё, стал бы ходить в пышных одеждах с мухобойкой в руках и управлять множеством собратьев. Если бы недостойный монах каким-либо неправедным образом вдруг достиг такого, он стал бы посмешищем, был бы опозорен и изгнан, дабы не повредить установившемуся порядку. Увы, не так обстоит дело с теми самураями, которых назначают на высшие посты при всей их неспособности, а ведь они подвергают риску жизни всех подчиненных, а потери, которые они могут вызвать, огромны. Поэтому, как только у них появляется время, самураи должны прилежно учиться, чтобы обрести глубокое понимание правил армии и ведения битвы, ибо изучение и практика – вот самое необходимое для командующего.

Если бы недостойный монах каким-либо неправедным образом вдруг достиг такого, он стал бы посмешищем, был бы опозорен и изгнан, дабы не повредить установившемуся порядку. Увы, не так обстоит дело с теми самураями, которых назначают на высшие посты при всей их неспособности, а ведь они подвергают риску жизни всех подчиненных, а потери, которые они могут вызвать, огромны. Поэтому, как только у них появляется время, самураи должны прилежно учиться, чтобы обрести глубокое понимание правил армии и ведения битвы, ибо изучение и практика – вот самое необходимое для командующего.

1. Иэмицу (1622–1651) – третий сёгун Токугава.

2. Ёсимунэ (1716–1745) – восьмой сёгун Токугава, известный своей политикой «Назад к Иэясу», которая ставила своей целью возрождение феодальной организации общества.

3. Токугава Иэясу (1542–1616) – основатель сёгуната Токугава, который на некоторое время прекратил распри в стране, одержав решающие победы у замков Сэкигахара (1600) и Осака (1614–1615).

4. Цунаёси (1688–1703) – пятый сёгун Токугава, чье правление было отмечено продажностью администрации и распущенностью нравов (эпоха Гэнроку).

Цунаёси (1688–1703) – пятый сёгун Токугава, чье правление было отмечено продажностью администрации и распущенностью нравов (эпоха Гэнроку).

5. Мицукуни – мудрец эпохи Токугава. Был основателем школы историков Мито; стимулировал интерес к изучению национальной истории и литературы; заложил основы движения за возрождение, которое впоследствии подорвало положение сёгуна и восстановило главенство императорского дома.

6. Ямага Соко (1622–1685) – влиятельный моралист периода Гэнроку. Изучал военную науку и считается одним из основателей бусидо. Отличался непреклонностью характера, был сослан в княжество Асано (где явился вдохновителем мести сорока семи рёнинов во главе с Оиси Ёсио).

7. Оиси Ёсио – лидер рёнинов господина Асано. В 1703 году сорок семь рёнинов во главе с Оиси Ёсио совершили убийство высокопоставленного чиновника бакуфу, тем самым осуществив месть за своего господина. Они поступили вопреки принятым тогда законам и сами отдались в руки правосудия. После долгих споров были приговорены к самоубийству и совершили его, став национальными героями.

8. Араи Хакусэки (1656–1726) – ученый-конфуцианец, советник при шестом сёгуне Иэнобу Токугава. Философ-администратор, он решал проблемы управления с помощью конфуцианских принципов. Отличался консерватизмом. Говорят о его влиянии на сёгуна Ёсимунэ, выдвинувшего принцип: «Назад к Иэясу».

9. Такэда Сингэн (1521–1573) – даймё провинции Кай, один из лучших генералов и администраторов своей эпохи. Прославился в битвах с Уэсуги Кэнсином.

10. Камакура – орган власти в эпоху раннего феодализма в Японии (по названию местности, где поселился глава клана Минамото, Ёримото, впоследствии ставший первым сёгуном этого режима). Также название эпохи, правительства. Центр военной власти в период до Асикага (Муромати).

11. Самурай-докоро – военный орган режима Камакура, нечто наподобие дисциплинарного трибунала; занимался делами военного класса. Был создан по образу совета.

12. Ходзё Соун (Ходзё Нагаудзи, 1432–1519) – известный удачливый генерал и администратор своей эпохи. Владелец замка Одавара. Автор «Двадцати одного правила Ходзё Соуна».

Автор «Двадцати одного правила Ходзё Соуна».

13. Замок Одавара, построенный в 1418 г., располагался на обширной территории площадью 170 га. Общая протяженность крепостных стен равнялась приблизительно пяти километрам, что вдвое больше протяженности стен Московского Кремля.

14. Хидэтада (1616–1622) – второй сёгун Токугава.

15. Имеется в виду историческая провинция Японии, расположенная в регионе Канто на востоке острова Хонсю.

16. Эдо – ныне Токио; город, в котором располагалось правительство сёгуна. Также – название эпохи Токугава.

17. Ёсида Кэнко – монах, живший в XIV веке, автор сочинения «Цурэдзурэ-гуса» («В часы досуга»), которое представляло собой разрозненные заметки, наблюдения, наброски, афоризмы, анекдоты.

18. Кусуноки Масасигэ (ум. 1336) – верноподданный военачальник в период правления Северного и Южного дворов (1332–1390), который, потерпев поражение в битве, совершил самоубийство.

19. Четверокнижие, Пятиканоние, Семикнижие – китайские сочинения, признанные конфуцианскими учеными классическими.

20. Моногасира – высокий офицерский чин у самураев.

21. Бугё – офицерское звание у самураев. Также – титул чиновников эпохи Токугава, осуществлявших различные функции (административные, исполнительные или судебные) в бакуфу. Это слово примерно переводится как «комиссар».

22. Мэцукэ – офицерское звание у самураев. В период Токугава так назывались чиновники, чьи функции не совсем понятны. Во время войны они действовали в качестве офицеров разведки. В мирное время мэцукэ осуществляли надзор за поведением вассалов, то есть их главной обязанностью было сообщать о происходящем в даймё. Само слово примерно переводится как «шпион» или «инспектор».

23. Асигару тайсё – звание командующего пехотой у самураев. Асигару – легковооруженные пехотинцы, род наемников, по положению ниже самураев, которые, очевидно, были крестьянами, бросившими свои хозяйства. Как новый класс воинов они выступают во второй половине эпохи Муромати.

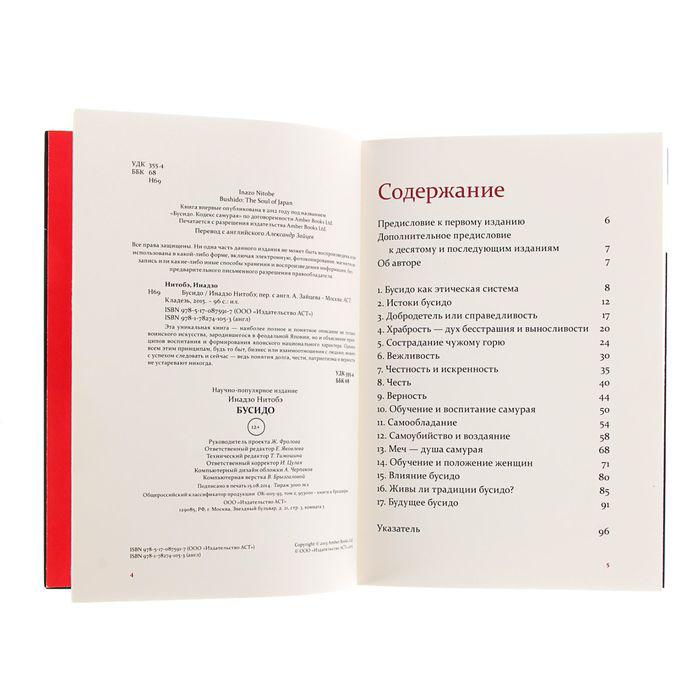

Читать книгу «Бусидо. Кодекс чести самурая» онлайн полностью📖 — Инадзо Нитобэ — MyBook.

Моему любимому дяде Токитоси Ота,

который учил меня почитать прошлое и восхищаться деяниями самурая,

я посвящаю эту небольшую книгу

На тропе

Среди скал и утесов, Искушаемый ужасом вечным,

Ты ищешь дорогу свою, что поведет тебя дальше Сквозь ужаса непостижимость

По каменной кромке над бездной.

И есть ли хоть что-то еще на дальнем краю бесконечной пустыни?

Но вот же (осеняет внезапно тебя),

Вот же, что может разрушить твою безысходность:

Стоит лишь только пошире раскрыть глаза и понять,

Что здесь и начинается вера.

Роберт Браунинг «Апология епископа Блоугрэма»

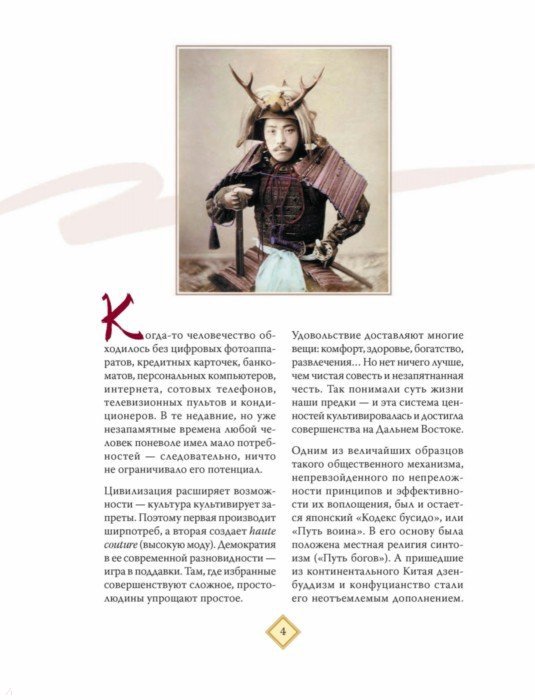

Существует, если так можно сказать, три безусловные силы, благодаря которым человечество способно время от времени возрождаться к особо тонким искусствам и обширной научной деятельности.

Эти силы есть свобода, религия и честь.

Генри Галлам «Взгляд на состояние Европы в средние века»

Благородство уже само по себе поэтично.

Фридрих Шлегель «Философия истории»

Предисловие к первому изданию

Около десяти лет назад я провел несколько дней в гостеприимном доме выдающегося бельгийского юриста, покойного профессора де Лавелье. На одной из прогулок мы вдруг заговорили о библейских заповедях. «Вы хотите сказать, что в ваших школах дети не обучаются религии?» – спросил меня досточтимый профессор. Я подтвердил это. Он вдруг остановился. «Но как же еще дети узнают о моральных ценностях, если их не обучать религии?» Я до сих пор слышу то недоумение, с которым он задал мне этот вопрос. Я был обескуражен и не нашел тогда, что ему ответить. С самого раннего детства я получал нравственное воспитание отнюдь не в школе, но лишь начав анализировать собственные представления о добре и зле, понял, что обязан ими тому, что дышал воздухом бусидо.

Кроме того, моя жена-американка часто спрашивала меня, почему у японцев такие обычаи, откуда у них такое мировоззрение. Это тоже подтолкнуло меня к написанию книги.

Это тоже подтолкнуло меня к написанию книги.

Пытаясь ответить жене и профессору де Лавелье, я осознал, что без понимания бусидо и эпохи феодализма, нравственные принципы современной Японии остаются тайной за семью печатями.

После затяжной болезни у меня появилась возможность вспомнить ответы, которые я давал в наших домашних беседах, и изложить их в том виде, в котором они сейчас предстанут перед читателем. Большую часть из них я узнал из разговоров с родными еще в те времена, когда был совсем ребенком, а Япония жила в условиях феодализма.

Трудно заставить себя писать о Японии по-английски, если твоими предшественниками были мистер Лафкадио Хирн и миссис Фрейзер, сэр Эрнст Сатоу и профессор Чемберлен. Единственное мое преимущество перед ними состоит в том, что я могу занять место ответчика, тогда как эти почтенные авторы могли выступать лишь адвокатами и поверенными. Я все время ловил себя на мысли о том, что, имея их писательское дарование, я мог бы гораздо красноречивей изложить свои доводы о Японии.

Чтобы помочь читателю с западным сознанием и образом мышления в понимании японских традиций, я использовал в книге самые разные примеры из европейской истории и литературы.

Некоторые мои представления о вопросах веры и духовенстве могут показаться оскорбительными, но надеюсь, что читатель не усомнится в моем отношении к христианству. Я отношусь без симпатии не к самому учению Христа, а к церковным практикам, затрудняющим его понимание.

Я верую в Христа и искренне разделяю Его заповеди, переданные в Новом Завете, а также верую в то, что Завет, именуемый Ветхим, Господь заключил со всеми народами – евреями и не евреями, христианами и язычниками. Но я постараюсь не обременять читателей своими религиозными взглядами.

ИНАДЗО НИТОБЭ,

Малверн, Филадельфия, декабрь 1899 г.

Дополнительное предисловие к десятому и последующим изданиям

Все поправки и добавления в настоящем издании в основном сводились мною к конкретным примерам. Я по-прежнему сожалею, как сожалел всегда, что не смог добавить главу о Сыновнем Долге, который считается одним из двух колес колесницы японской этики – преданности другим. Я до сих пор не могу понять, как смотрит на это явление западная культура и люди, воспитанные в ней, и потому не могу подобрать сравнений, которые бы в полной мере смогли проиллюстрировать мои сентенции; однако сейчас я не вижу способа сделать эту книгу лучше, чем она уже получилась.

Я по-прежнему сожалею, как сожалел всегда, что не смог добавить главу о Сыновнем Долге, который считается одним из двух колес колесницы японской этики – преданности другим. Я до сих пор не могу понять, как смотрит на это явление западная культура и люди, воспитанные в ней, и потому не могу подобрать сравнений, которые бы в полной мере смогли проиллюстрировать мои сентенции; однако сейчас я не вижу способа сделать эту книгу лучше, чем она уже получилась.

ИНАДЗО НИТОБЭ, Киото, 1905 г.

Об авторе

Инадзо Нитобэ родился в 1862 году, был третьим сыном известной семьи самураев в городе Мориока на севере Японии. В десять лет начал изучать английский язык. Образование получил в Саппоро в сельскохозяйственной школе, а затем в Императорском университете в Токио. Позже уехал в Соединенные Штаты Америки, где с 1884 по 1887 год изучал политехнические дисциплины в университете Джонса Хопкинса. В 1890 году он получил докторскую степень в Университете Галле (Германия). В 1891 году Инадзе Нитобэ вернулся в Японию и опубликовал несколько книг на английском и немецком языках. С 1891 по 1897 год преподавал в сельскохозяйственной школе Саппоро, время от времени выезжал в Калифорнию и Пенсильванию, где и написал книгу «Бусидо – душа Японии», которая была опубликована в 1900 году.

В 1891 году Инадзе Нитобэ вернулся в Японию и опубликовал несколько книг на английском и немецком языках. С 1891 по 1897 год преподавал в сельскохозяйственной школе Саппоро, время от времени выезжал в Калифорнию и Пенсильванию, где и написал книгу «Бусидо – душа Японии», которая была опубликована в 1900 году.

С 1903 по 1919 год Инадзо Нитобэ был профессором в Императорском Университете Киото и возглавлял Первую Высшую школу в Токио. Сотрудничал с Лигой Наций после окончания Первой мировой войны. Руководил Институтом связей стран Тихоокеанского региона с 1929 по 1933 год. В 1933-м году в составе японской делегации Инадзо Нитобэ посетил международную конференцию в Канаде, но во время нее заболел пневмонией и скончался в госпитале Виктория.

Кодекс чести самурая

Когда вы думаете о самурае , что первое приходит на ум? Исключительно искусный фехтовальщик? Или ужасный образ опозоренного воина, совершающего сеппуку (ритуальное самоубийство)? Или кодекс бескомпромиссной верности своему феодалу вплоть до совершения предосудительных поступков?

Этот код называется

Чтобы понять основные идеи бусидо , нужно немного знать историю.

Чтобы понять основные идеи бусидо , нужно немного знать историю.

Прежде чем мы пойдем дальше, давайте развеем одно заблуждение. Слово самурай не переводится как «воин», а скорее происходит от сабурау: «тот/те, кто служит». Слово «воин» — буси 9.0008 . Это различие пригодится при обсуждении периода Эдо.

Эта часть не предназначена для пересказа полной истории касты самураев , поэтому мы коснемся основ. В ранний период Хэйан (794–1185 гг. Н. Э.) Был северный клан под названием Эмиси, который пытался восстать против тогдашнего императора Канму. Император призвал воинов из других кланов, чтобы помочь подавить восстание. После завоевания всего Хонсю Император постепенно начал терять власть и престиж, хотя его все еще почитали как религиозного деятеля.

Вам нравится эта статья?

Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостейДворяне политически объединились, в конечном итоге вытеснив имперское правительство бакуфу , или военным правительством. Император сохранил церемониальную и религиозную власть, но бакуфу обладал всей реальной политической властью. Они отразили обе попытки монгольского вторжения, и в течение следующих двухсот лет все шло относительно гладко.

С 1467 по 1603 год даймё , или феодалов, боролись друг с другом за контроль над нацией при различной степени торговой поддержки со стороны португальцев и голландцев. Токугава Иэясу фактически положил конец этому периоду войны, победив Исида Мицунари в битве при Сэкигахаре в 1600 году, укрепив контроль Токугавы и установив мир на следующие 250 лет. Режим Токугава полностью закрыл Японию от остального мира, за исключением единственного порта в Нагасаки.

В 1854 году демонстрация силы коммодора Мэтью Перри в гавани Токио поставила Японию на путь модернизации, что означало упразднение касты самураев и феодальной системы в целом.

Один из самых всеобъемлющих способов думать о бусидо — это японский аналог рыцарского кодекса рыцарства. Слово «рыцарство» происходит от французского «шевалье»: «тот, кто владеет лошадью».

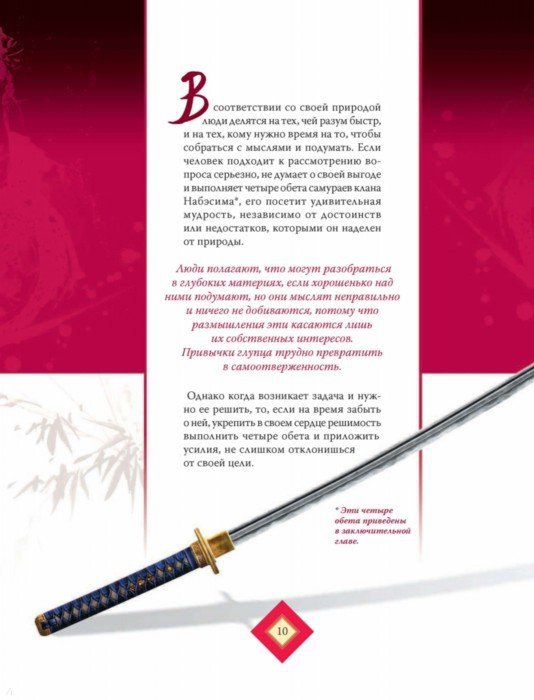

Не существовало единого набора правил, определяющих бусидо на протяжении всего существования самураев . На самом деле ни формализованный набор правил, ни само слово не были записаны вплоть до периода Эдо.

Самураи начинали как каста солдат. Таким образом, акцент на поведении сначала был связан исключительно с боевой доблестью и силой оружия. Самурай сосредоточился на конной стрельбе из лука, и их кодекс поведения назывался Кьюба-но-Мити, или Путь Лошади и Лука. Он подчеркивал мастерство и храбрость.

Как это развивалось?

Метод ведения войны в периоды Хэйан и Камакура состоял из дуэлей между воинами-одиночками. Они объявят о своем имени и достижениях, вызывая на бой любого достойного врага. Выживший взял голову своего врага и представил ее генералу. Элемент поклонения предкам также существовал в результате конфуцианской этики, перенесенной из танской китайской культуры, но он был менее выражен в первые дни 9 в.0007 самурай

Шло время, и каста набирала силу и престиж, код трансформировался. Акцент был сделан не на индивидуальной доблести, а на сыновнем долге перед даймё . Ожидалось, что воины будут ставить интересы своих феодалов превыше всего, даже собственной жизни. Обычай индивидуальных вызовов уменьшился. Частично причиной этого изменения были попытки монгольского вторжения.

Боевые навыки по-прежнему были важны, но постепенно они начали уступать место более общим моральным принципам, особенно в период Эдо, когда царил мир и самураи были скорее бюрократами, чем воинами. Одна вещь, которая отличала версию периода Эдо от более ранних версий этого кодекса, заключалась в акценте на духовности, самосовершенствовании и обучении. В знаменитой книге Миямото Мусаси Го Рин Но Сё ( Книга пяти колец ) , один из советов, который он дает, это « знать Пути всех профессий s».

После 250 лет мира правление самурая подошло к концу с реформами Мэйдзи. Многие бывшие самураи обратили свои интересы на бизнес и промышленность. Он был похож на кодекс периода Эдо; одна популярная поговорка о том, что самураев были бунбу ити , что примерно означало «перо и меч, как одно целое» . Другими словами, самураев должны были быть учеными не меньше солдат, если не больше, и заниматься искусством.

Это основные достоинства, поддерживаемые большинством интерпретаций кодекса бусидо . Мы говорим в основном о периоде Эдо, потому что именно тогда он наиболее укрепился как моральная система.

Милосердие (Джин) : Будучи воинами, самураев обладали властью над жизнью и смертью. Ожидалось, что они будут пользоваться этой властью с осторожностью. Другими словами, они должны были убивать только по правильным причинам. Конечно, то, что это означало, варьировалось от одного человека к другому.

Честность (Макото) : Кодекс бусидо требовал от самураев быть абсолютно правдивыми в словах и делах. Если были даны обещания, они должны были следовать им немедленно и в точности.

Верность (Чууги) : Как уже упоминалось, ставить интересы даймё выше своих собственных было отличительной чертой этого кодекса поведения. Известно, что некоторые самураев вместо того, чтобы стать ронинами , совершили сэппуку после смерти дайме , которому они поклялись служить.

Репутация (Мейё) : Все, что сказал или сделал самурай — или, как считалось, сделал — повлияло на его репутацию и, соответственно, на репутацию его даймё . Жизненно важно было просто быть добродетельным и заслуживающим доверия слугой, но это должно быть замечено и известно. Часть этого включала тщательный уход за своим внешним видом, в том числе уход за мечом, даже если никогда не ожидалось, что оружие будет вытащено.

Мужество (Ю) : Путь Воина требовал непоколебимого мужества не только при столкновении с врагом на поле боя, но и в убеждении действовать правильно в повседневных взаимодействиях и принимать трудные решения.

Уважение (Рей) : Уважение к другим в любых ситуациях, даже если они были ниже по социальной лестнице, было одним из самых важных аспектов Кодекса Воина. Одним из определяющих аспектов современной японской культуры является акцент на уважительном общении.

Миф: Самурай считал, что меч был единственным почетным оружием, которым можно сражаться.

Реальность: Самурай , по крайней мере, в период Сэнгоку и ранее, без угрызений совести использовал различное оружие, вплоть до огнестрельного. Сам Мусаси сказал: «Изнутри укреплений пушка не имеет себе равных, пока не столкнутся ряды, но когда мечей скрещены, пушка становится бесполезной». Даже без огнестрельного оружия меч никогда не был основным оружием. Эта идея восходит к изображениям и писаниям периода Эдо, когда самураи носили катану скорее как символ должности, чем как оружие.

Эта идея восходит к изображениям и писаниям периода Эдо, когда самураи носили катану скорее как символ должности, чем как оружие.

Миф: Бусидо призвал самураев никогда не отступать от битвы, даже если шансы были безнадежными.

Реальность: Одним из произведений, изученных и воспроизведенных самураями , было Искусство войны Сунь Цзы. В этой книге одна из стратегий, предложенных древним китайским генералом, заключалась в отступлении, если битва была безвыигрышной.

Миф: Самурай больше всего на свете хотел достойной смерти.

Реальность: Ни один хорошо приспособленный человек не хочет умирать до такой степени, чтобы активно ее искать. Вместо этого это было отношение: shinu kikai o motomo или «найти причину смерти». Это было больше похоже на определение причины, ради которой человек был готов рискнуть своей жизнью.

Служение своему господину было конечной целью. Смерть на этой службе считалась почетной, но только в том случае, если это способствовало достижению целей даймё . Идея поиска смерти исходит из неправильного понимания Хагакурэ или « Скрытых Листьев» . Самурай Ямамото Цунэтомо восемнадцатого века призывал читателей ежедневно медитировать и думать обо всех способах, которыми можно встретить смерть.

Несмотря на то, что мы говорили об идеалах бусидо как о системе морали, у них есть темная изнанка. Тема смерти пронизывает многие ее аспекты, приводя к обычаям, которые большинство из нас сегодня сочли бы морально предосудительными.

Обычай сэппуку , или ритуального самоубийства путем выпотрошения и последующего обезглавливания, широко изображается в самурай СМИ. Как вы понимаете, это был ужасный способ умереть. Ожидалось, что самурай , совершивший это действие, сохранит самообладание на протяжении всего испытания. Только когда агония стала слишком сильной, второй, kaishakunin, прикончил его.

Как вы понимаете, это был ужасный способ умереть. Ожидалось, что самурай , совершивший это действие, сохранит самообладание на протяжении всего испытания. Только когда агония стала слишком сильной, второй, kaishakunin, прикончил его.

Существовали более темные обычаи: ритуал kirisute/kiritsuke gomen , или «убийство и извинение». Если самурай чувствовал, что кто-то с более низким статусом не оказывает ему должного уважения, он мог убить его на месте. Ожидалось, что он объяснит причину или привлечет свидетелей, и это должно было быть очень обосновано (для того времени).

Если нет, то самураю можно приказать совершить сэппуку . Неизбирательные убийства не только морально предосудительны в современных глазах, но и явно нарушают добродетель Джин, , как обсуждалось выше. С более прагматичной точки зрения, убийство людей, ответственных за обработку земли, было бы опрометчивым.

Другая такая практика, tsujigiri (буквально «убийство на перекрестке»), включала (возможно) проверку лезвия их меча на прохожем, обычно ночью. Обычно это не было оправданной практикой, но многие самурай все равно совершил это. Самурай также участвовал в дуэлях, чтобы продемонстрировать превосходство своей техники владения мечом, откуда и происходит термин tsujigiri .

Обычно это не было оправданной практикой, но многие самурай все равно совершил это. Самурай также участвовал в дуэлях, чтобы продемонстрировать превосходство своей техники владения мечом, откуда и происходит термин tsujigiri .

Надир бусидо как моральной системы пришелся на Вторую мировую войну. К тому моменту оно превратилось в веру в японское превосходство, абсолютное подчинение воле Императора, идею неотступности на поле боя и полное презрение к тем, кто сдался и попал в плен.

Обращение с китайскими гражданами — например, во время Нанкинской резни — это то, что современные японские чиновники и педагоги не получили широкого признания.

Как мы уже говорили,

Бусидо как моральный кодекс имеет сложную и неправильно понятую историю. Период Эдо и современные писания изображают его как нечто универсальное, но у каждого были личные интерпретации и степени набожности.

Этический кодекс бусидо ставит честь превыше всего

Автор: Ренита Фостер, сотрудник по связям с общественностью

Издатель: The Monmouth Message, 22.12.2006

Парады Пука-Пука, февраль 2007 г. нисей следовали бусидо и тому, как оно определяло их борьбу за США.

12 июня 1942 г. было введено в строй первое в своем роде эксклюзивное военное подразделение Нисей. Оно называлось 100-й пехотный батальон (отдельный) и состояло из 1432 довоенных призывников Гавайского временного пехотного батальона. «Нам понравилась эта идея, — сказал Горо Сумида, служивший в 100-м полку пехотным разведчиком, — мы все были гавайскими мальчишками, которые были хорошими друзьями и не могли дождаться, чтобы показать наши вещи!»

На трибуне их «вещи» больше походили на это. Вооруженный необычайной философией, известной как «Бусидо» (путь воина), 100-й полк отличился феноменальными военными навыками в Кэмп-Маккой в Висконсине и Кэмп-Шелби, штат Миссисипи. «Бусидо — это основа нисей, — объясняет Терри Сима, исполнительный директор Японско-американской ассоциации ветеранов. «Бусидо — это то, как они хотели служить Америке в Европе и Азии во время Второй мировой войны, несмотря на всю дискриминацию после Перл-Харбора».

«Бусидо — это то, как они хотели служить Америке в Европе и Азии во время Второй мировой войны, несмотря на всю дискриминацию после Перл-Харбора».

Бусидо, самурайский кодекс, который ставит честь превыше всего, состоял как минимум из пяти основных принципов, управляющих поведением в жизни, и ему религиозно обучали всех детей нисей. Вот некоторые из этих принципов:

On – обязательство, долг благодарности. Всегда нужно возвращать долг своей стране, организации или человеку.

Гири – чувство долга и чести, или обязанность и честь.

Гаман – внутренняя сила духа. Неприятности нужно держать в себе. Не показывай боль.

Хаджи – позор. Не позорьте свою фамилию. На войне сражайтесь за свою страну.

Будьте осторожны и попытайтесь вернуться, но умрите, если придется.

Шинбо – выносливость, настойчивость, настойчивость. Успех приходит от шинбо.

Из-за бусидо дети-нисей, присягнувшие на верность американскому флагу, не раздумывая сражались за него. Для них это было естественно. «Бусидо также объясняет, почему Нисеи добровольно отправлялись на опасные миссии в Азии под предводительством Мародеров Меррилла и Управления стратегических служб, — продолжил Шима. «Многие из них были уверены, что не вернутся живыми, но все же предлагали служить».

Для них это было естественно. «Бусидо также объясняет, почему Нисеи добровольно отправлялись на опасные миссии в Азии под предводительством Мародеров Меррилла и Управления стратегических служб, — продолжил Шима. «Многие из них были уверены, что не вернутся живыми, но все же предлагали служить».

Сумида и Роберт Аракаки, присоединившиеся к 100-му пехотному батальону в Италии в качестве замены в 1944 году, заявили, что именно философия и обучение Бусидо сделали солдат образцовыми и развеяли все страхи, связанные с боем. «Для дополнительной удачи я также взял с собой омамори. Это был своего рода мешочек с красной фасолью, которая должна была прорасти из-за влаги внутри. Фасоль символизировала хорошее здоровье и рост», — сказал Аракаки.

Два солдата-нисей разработали 100-й цвет во время базовой подготовки. На груди орла был изображен гребень с обезьяньим листом, символизирующий дар жизни в гавайской культуре. Махиоле, или шлем с перьями, который носили гавайские вожди, был добавлен, чтобы напомнить им об их корнях. На ленте в клюве орла был девиз батальона: «Помни Перл-Харбор».

На ленте в клюве орла был девиз батальона: «Помни Перл-Харбор».

Чтобы добавить к их выдающимся достижениям в базовой подготовке, пять солдатских медалей были вручены 100-му в лагере Маккой за «героизм вне боя». Однажды во время тренировки несколько солдат-нисей рисковали жизнью, чтобы не допустить утопления нескольких местных жителей в замерзшем озере.

После развертывания в августе 1943 года воины-нисеи впервые вступили в бой 2 сентября 1943 года недалеко от Салерно в Южной Италии. Несмотря на тяжелые потери, батальон хорошо сражался, заработав шесть крестов за выдающиеся заслуги за первые восемь недель боев.

Несмотря на их превосходную боевую тактику и отвагу, потери по-прежнему были тяжелыми. В течение пяти месяцев первоначальное число нисейских солдат, насчитывавших 1432 человека, сократилось до 521. «Маленькие железные человечки» 100-го полка теперь были известны как «Батальон Пурпурного Сердца».

До окончания войны более 33 000 нисеев участвовали в величайшем конфликте Америки. В ноябре 2000 года они были признаны благодарной нацией, которая построила Национальный японско-американский мемориал патриотизма в Вашингтоне, округ Колумбия, недалеко от здания Капитолия США. «Вклад, сделанный Нисей во время Второй мировой войны, раз и навсегда решил вопрос о лояльности, — сказал Сима. — Они создали прецедент для тех, кто последовал за ними, например, в Корее, где Нисей теперь ремонтировали криптографические машины. Позже во Вьетнаме Нисеи летали на истребителях и бомбардировщиках».

В ноябре 2000 года они были признаны благодарной нацией, которая построила Национальный японско-американский мемориал патриотизма в Вашингтоне, округ Колумбия, недалеко от здания Капитолия США. «Вклад, сделанный Нисей во время Второй мировой войны, раз и навсегда решил вопрос о лояльности, — сказал Сима. — Они создали прецедент для тех, кто последовал за ними, например, в Корее, где Нисей теперь ремонтировали криптографические машины. Позже во Вьетнаме Нисеи летали на истребителях и бомбардировщиках».

86-летний Горо Сумида — один из примерно 300 бойцов, оставшихся в составе первоначального 100-го батальона. Завсегдатай Клуба ветеранов 100-го пехотного батальона в Гонолулу, Гавайи, он до сих пор играет в покер, свою любимую карточную игру, которой он научился во время войны. «Мы зарабатывали всего 21 доллар в месяц, и к тому времени, когда вы платили за все, например за стрижку, у вас оставалось всего около 10 долларов. Поэтому мы решили, что лучше всего будет сыграть с ним в азартные игры», — засмеялась Сумида.

Играя в карты, Сумида и Аракаки, президент группы ветеранов 100-го пехотного батальона, переживают «старые добрые времена». Аракаки подчеркивает, как все они гордились тем, что у них есть собственное подразделение Нисей, и всем, чего они достигли. «Возможно, она больше не подходит, но у меня все еще есть эта форма, — сказал Аракаки с широкой ухмылкой, — и Бусидо по-прежнему правит моей жизнью сегодня — я ничего не боюсь, потому что так я научился».

Наследие бусидо процветает сегодня в 100-м батальоне 442-го пехотного полка (армейский резерв) — единственном пехотном подразделении в резерве армии США, которое сочетает в себе черты 100-го пехотного батальона и 442-го полка ПБК. Многие из его солдат являются потомками двух первоначальных подразделений Нисей, и он был принят на вооружение ветеранами 100-го пехотного батальона. Базирующийся в Форт-Шафтер, Гонолулу, Гавайи, 100-й пехотный батальон имеет резервистов с Гавайских островов, Американского Самоа, Гуама и Сайпана.