27. Бихевиоризм и необихевиоризм.

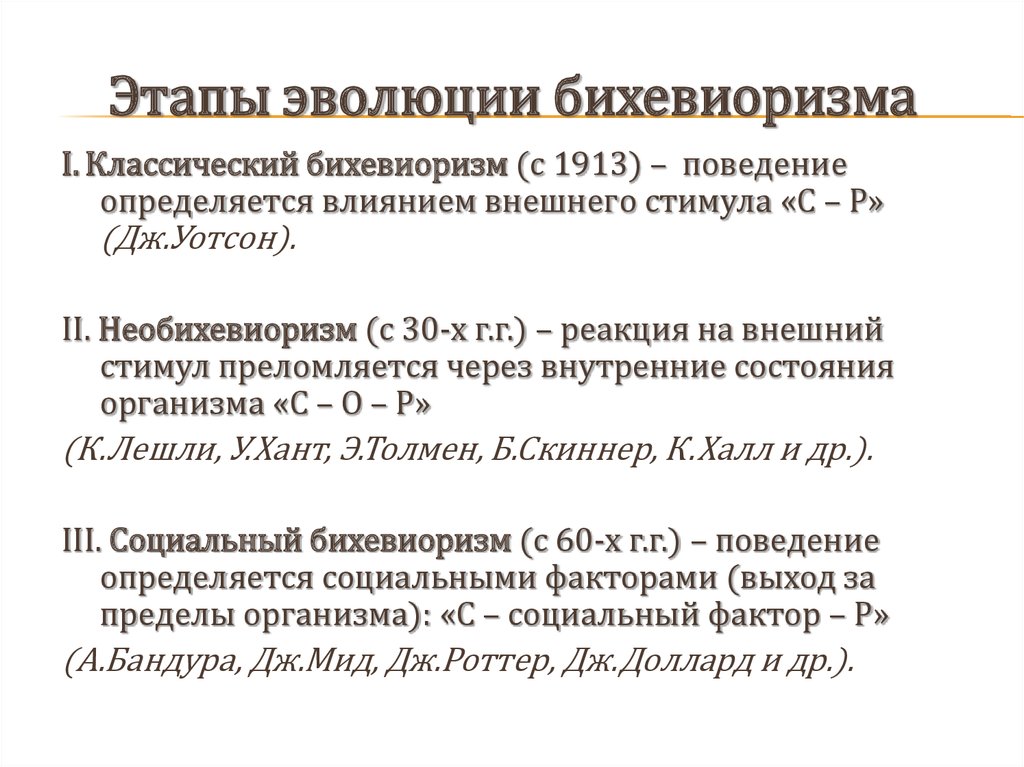

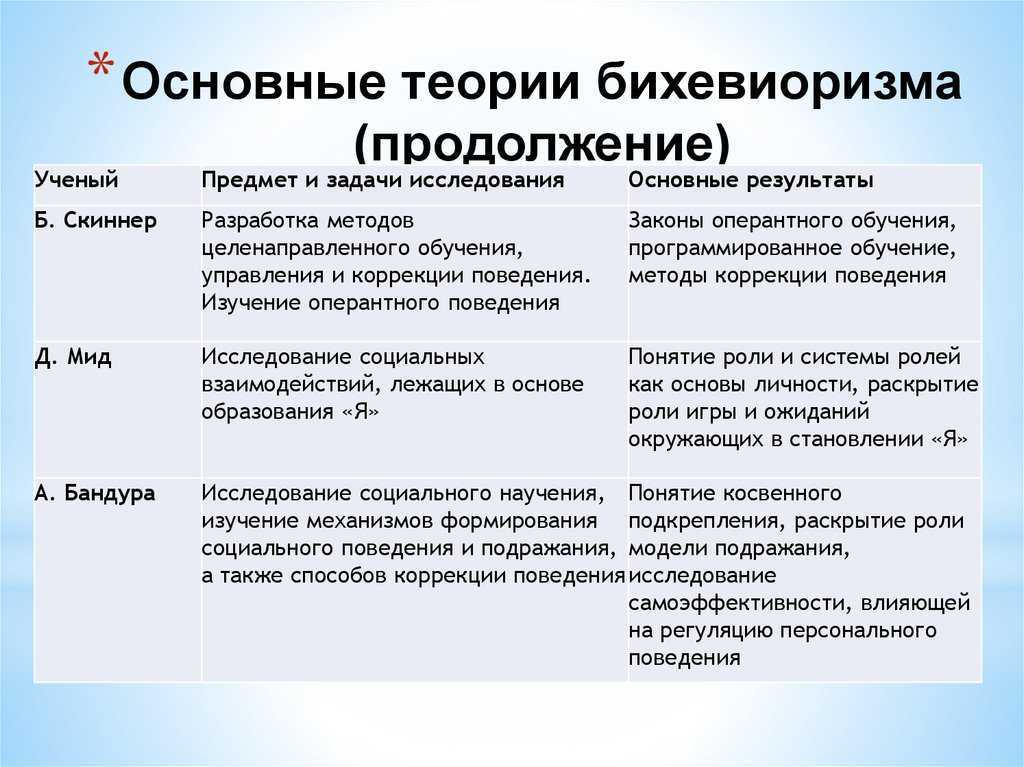

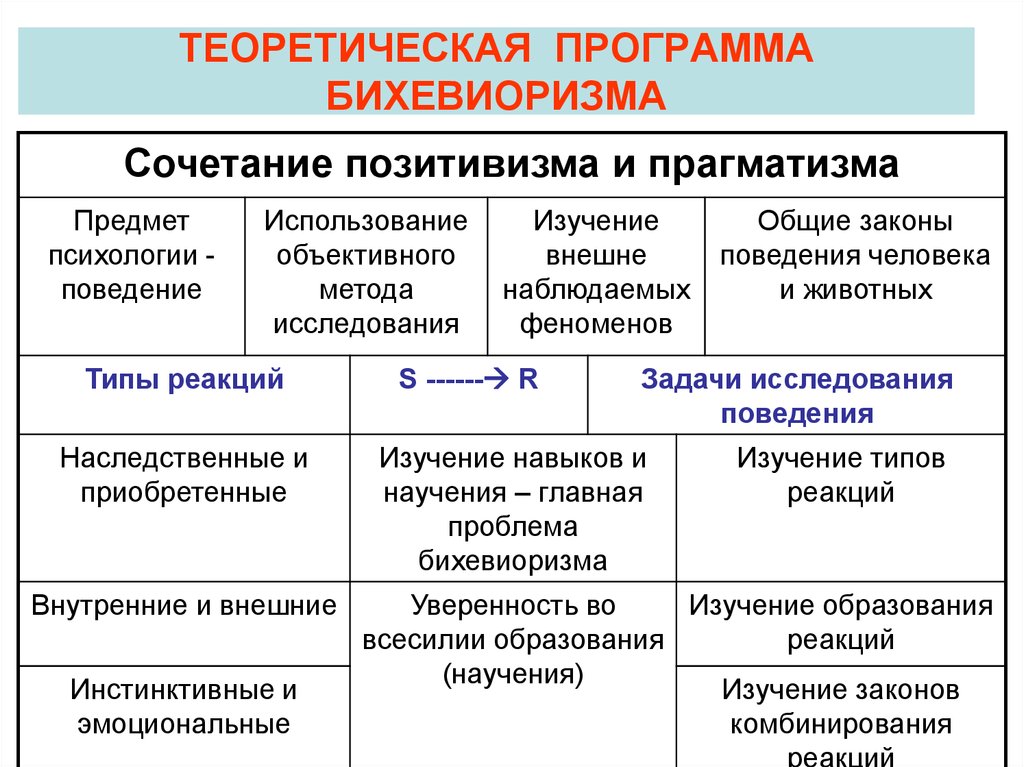

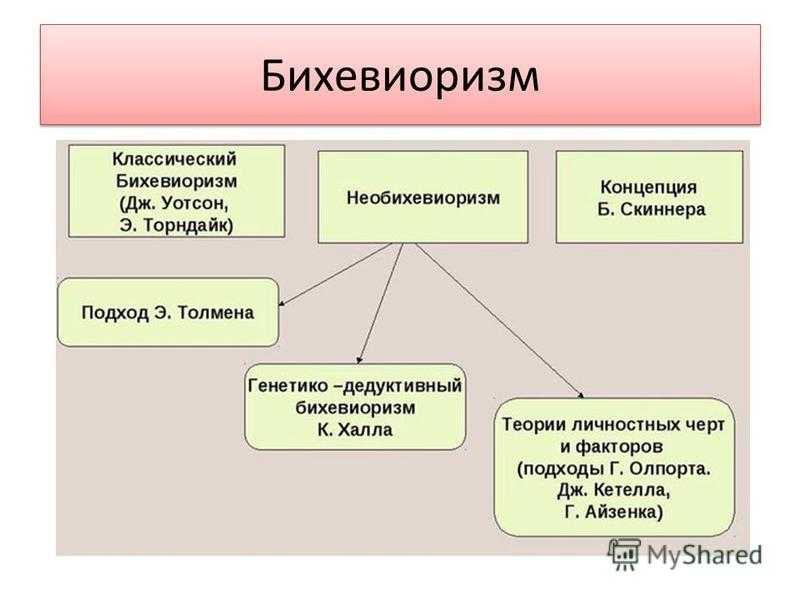

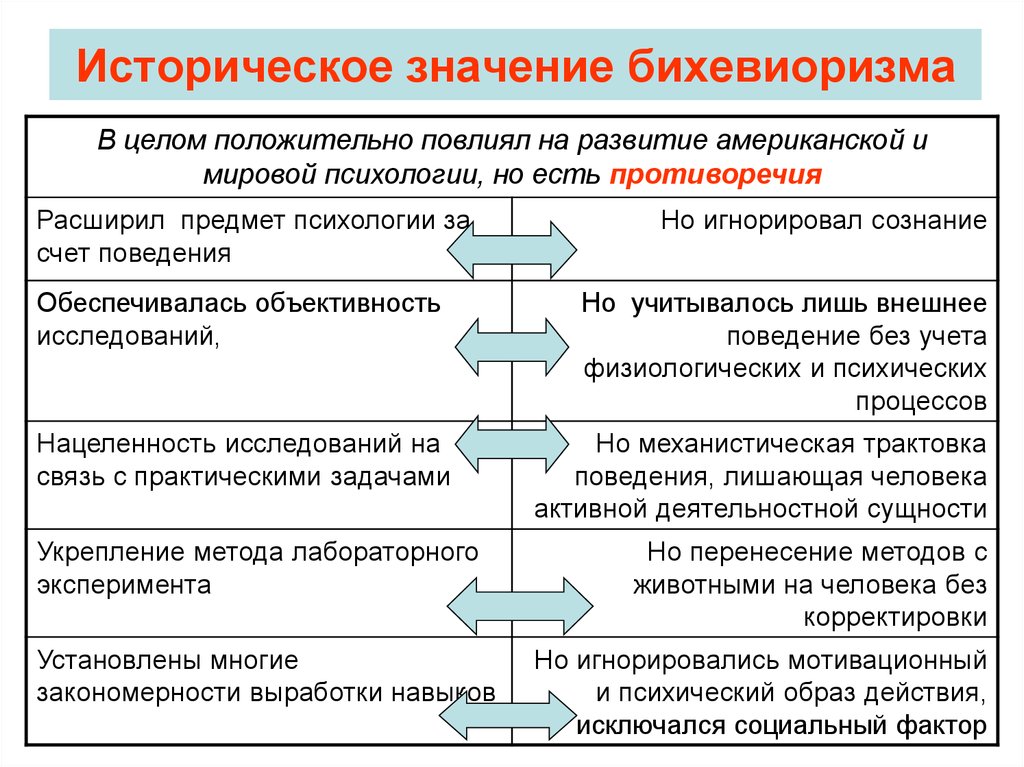

Бихевиоризм Д.Уотсон в начале ХХ., который считал, что надо изучать не сознание, а поведение. Бихевиористы считают своим предметом поведение, под которым понимают чисто физиологические реакции на стимулы. Б.Скиннер, Э.Торндайк, К.Левин. Изучая непосредственные связи стимулов и реакций, бихевиоризм вначале привлек внимание психологов к изучению навыков, учения, опыта, противостоял ассоцианизму и управлению поведением. Заслуги бихевиоризма:

внесение в психологию сильного крена в естественнонаучную сторону;

введение объективного метода, основывающегося на регистрации и анализе внешне наблюдаемых фактов, процессов, событий, благодаря чему бурное развитие получили инструментальные приемы исследование психических процессов;

чрезвычайное расширение класса исследуемых объектов, интенсивное изучение поведения животных, младенцев и др.

в его работах значительно продвинулись отдельные разделы психологии, в том числе проблемы научения, образования навыков.

Основной недостаток бихевиоризма состоит в недоучете сложности психической деятельности, излишнем сближении психики животных и человека, игнорировании процессов сознания, высших форм научения, творчества, самоопределения личности и т.д.

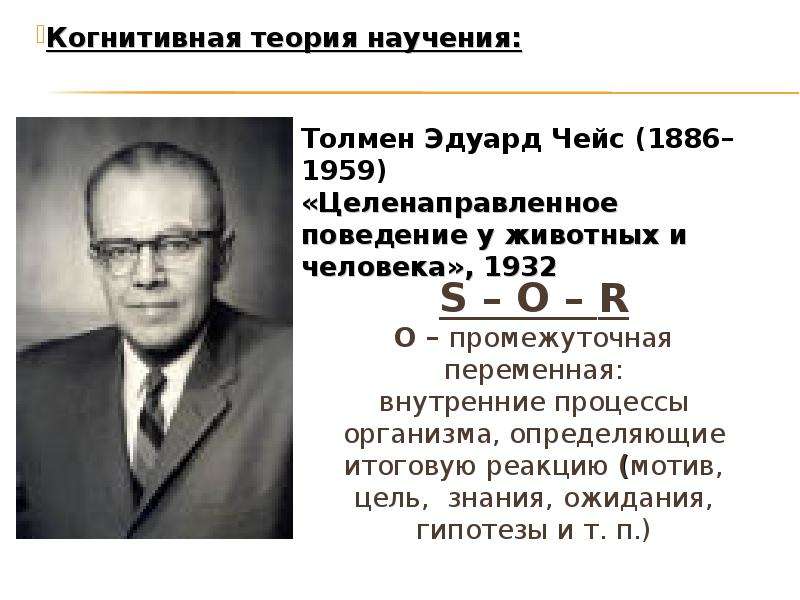

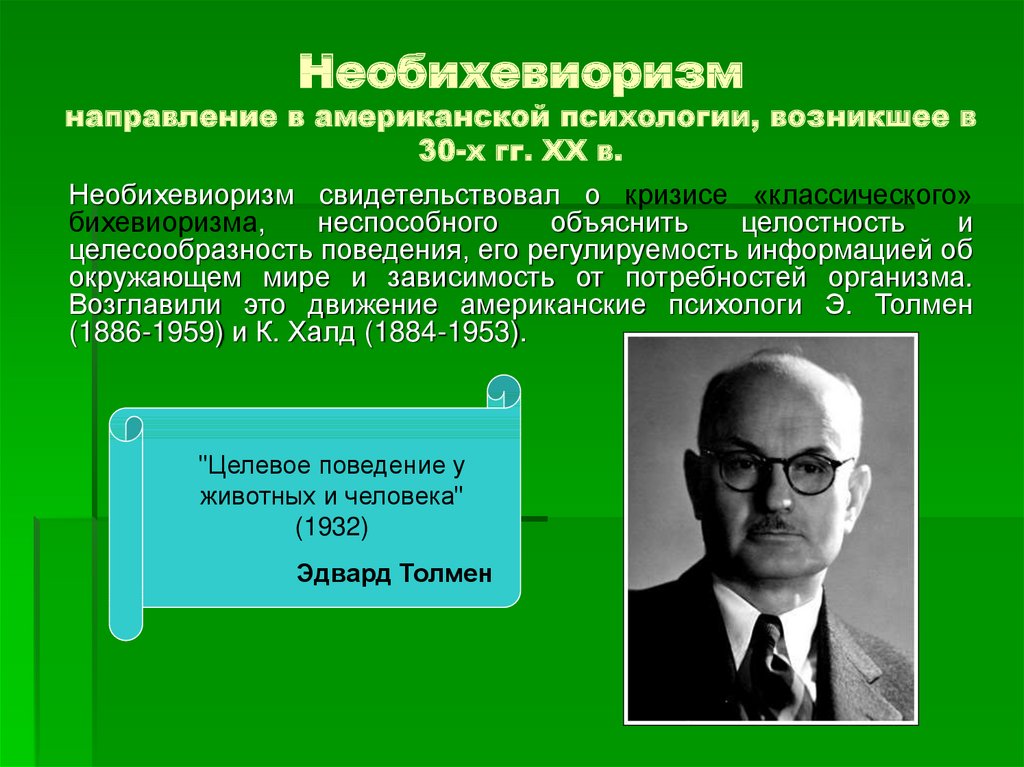

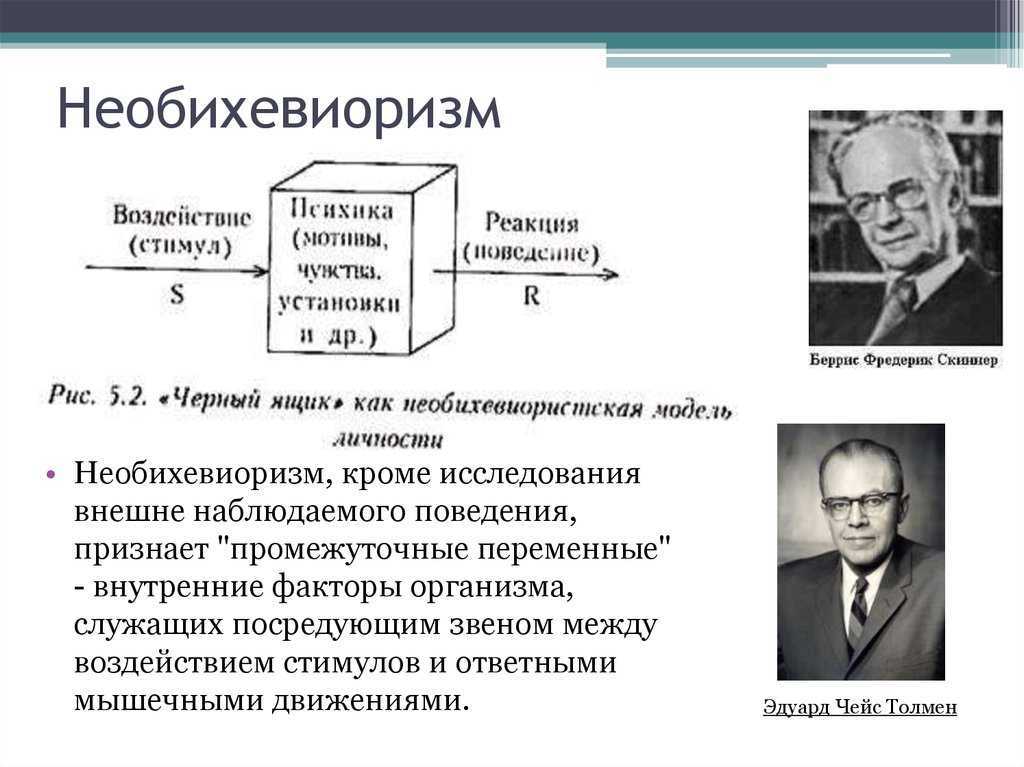

Необихевиоризм возник в 30-е гг.ХХв. Необихев-зм делает попытку преодолеть упрощенную схему стимул-реакция: Толмен, Халл. 1. Вводится понятие промежуточных переменных, которые опосредуют реакцию организма; 2. Критика классического б/в; 3. Исследования проводятся на животных; Все эти выводы были следствием игнорирования сознания. Сознание в бихевиоризме всегда оставалось за пределами исследования.

Формируется

в 50е гг. ХХв., в Америке. Возникновение

ее связано с осознанием недостатков

традиционных психологических направлений.

Представители

К.Роджерс, А.Маслоу, П.Жане.

Представители

К.Роджерс, А.Маслоу, П.Жане.8. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж.Уотсон, э.Толмен, б.Скиннер и др.)

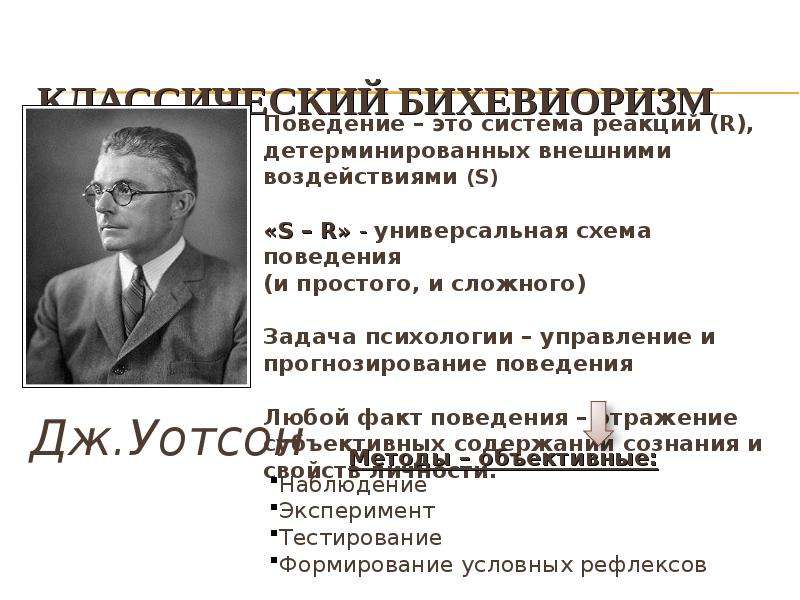

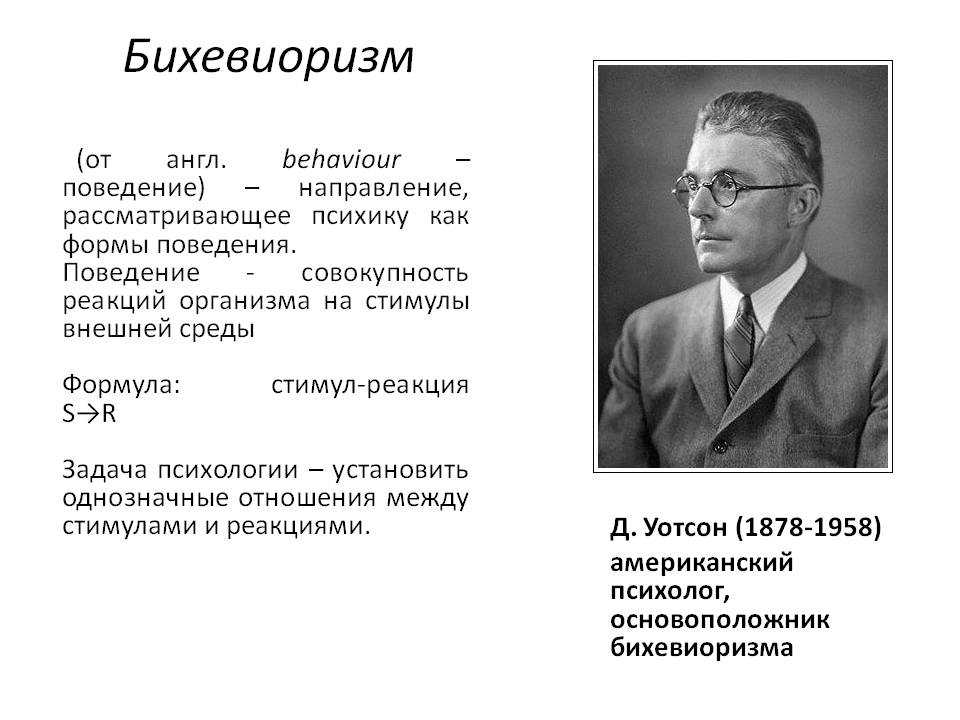

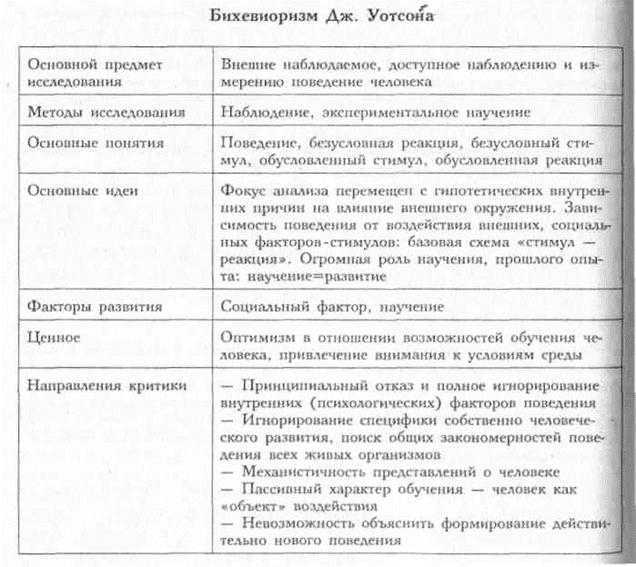

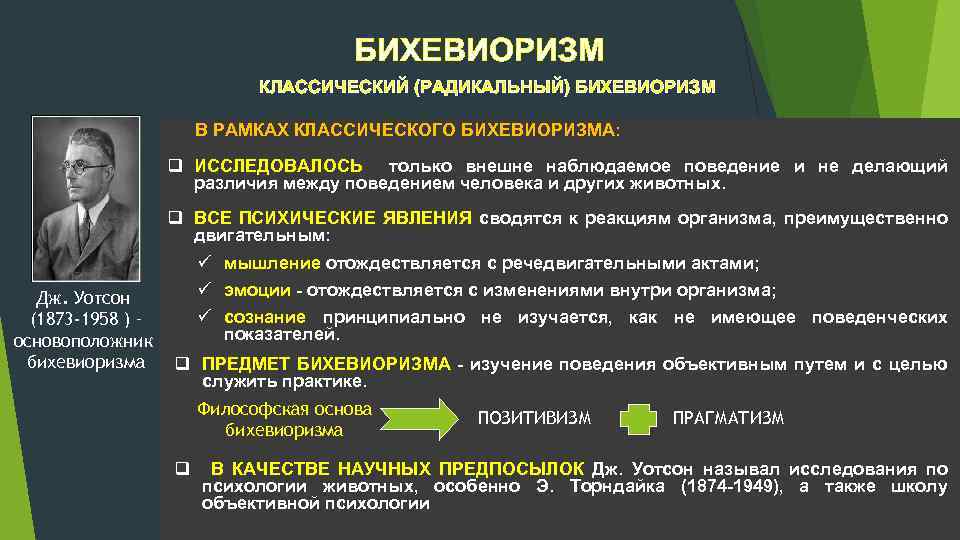

Бихевиоризм, определивший облик американской психологии в XX столетии, радикально пре образовал всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не со знание. (Отсюда и название – от англ. behavior, поведение.) Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и кончаются в сознании), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику.

Одним из пионеров бихевиористского движения был Эдвард Торндайк (1874-1949). Сам он называл себя не бихевиористом, а «коннексионистом» (от англ. «коннексия» – связь).

Свои выводы Торндайк

изложил в 1898 году в докторской диссертации

«Интеллект животных. Экспериментальное

исследование ассоциативных процессов

у животных». * Термины Торндайк

употреблял традиционные – «интеллект»,

«ассоциативные процессы», но

содержанием они наполнялись новым.

* Термины Торндайк

употреблял традиционные – «интеллект»,

«ассоциативные процессы», но

содержанием они наполнялись новым.

* Эту работу И.П.Павлов считал пионерской в объективных исследованиях поведения. После защиты диссертации Торндайк на протяжении 50 лет работал преподавателем учительского колледжа. Он опубликовал 507 работ по различным проблемам психологии.

То, что интеллект имеет ассоциативную природу, было известно со времен Гоббса. То, что интеллект обеспечивает успешное приспособление животного к среде, стало общепринятым после Спенсера. Но впервые именно опытами Торндайка было показано,

Весь процесс

научения описывался в объективных

терминах. Торндайк использовал идею

Вена о «пробах

и ошибках» как регулирующем начале по ведения.

Выбор этого начала имел глубокие

методологические основания. Он ознаменовал

переориентацию психологической мысли

на новый способ детерминистского

объяснения своих объектов.

Торндайк использовал идею

Вена о «пробах

и ошибках» как регулирующем начале по ведения.

Выбор этого начала имел глубокие

методологические основания. Он ознаменовал

переориентацию психологической мысли

на новый способ детерминистского

объяснения своих объектов.

Принцип «проб, ошибок и случайного успеха» объясняет, согласно Торндайку, приобретение живыми существами новых форм поведения на всех уровнях развития. Преимущество этого принципа достаточно очевидно при его сопоставлении с традиционной (механической) рефлекторной схемой. Рефлекс (в его досеченовском понимании) означал фиксированное действие, ход которого определяется так же строго фиксированными в нервной системе путями. Невозможно было объяснить этим понятием адаптивность реакций организма и его обучаемость.

Торндайк

принимал за исходный момент двигательного

акта не

внешний импульс, запускающий в ход

телесную машину с предуготованными

способами реагирования, а проблемную

ситуацию,

т. е. такие внешние условия, для

приспособления к которым организм не

имеет готовой формулы двигательного

ответа, а вынужден ее построить

собственными усилиями. Итак, связь

«ситуация – реакция» в отличие от

рефлекса (в его единственно известной

Торндайку механистической трактовке)

характеризовалась следующими признаками:

1) исходный пункт – проблемная ситуация;

2) организм противостоит ей как целое;

3) он активно действует в поисках выбора

и 4) выучивается путем упражнения

е. такие внешние условия, для

приспособления к которым организм не

имеет готовой формулы двигательного

ответа, а вынужден ее построить

собственными усилиями. Итак, связь

«ситуация – реакция» в отличие от

рефлекса (в его единственно известной

Торндайку механистической трактовке)

характеризовалась следующими признаками:

1) исходный пункт – проблемная ситуация;

2) организм противостоит ей как целое;

3) он активно действует в поисках выбора

и 4) выучивается путем упражнения

Прогрессивность подхода Торндайка по сравнению с подходом Дьюи и других чикагцев очевидна, ибо сознательное стремление к цели принималось ими не за феномен, который нуждается в объяснении, а за причинное начало. Но Торндайк, устранив сознательное стремление к цели, удержал идею об активных действиях организма, смысл которых состоит в решении проблемы с целью адаптации к среде.

По Торндайку,

коннексия – связь между реакцией и

ситуацией. Очевидно, что это новый

элемент. Говоря языком последующей

психологии, коннексия – элемент

поведения. Правда, термином «поведение»

Торндайк не пользовался. Он говорил об интеллекте, о научении.

Говоря языком последующей

психологии, коннексия – элемент

поведения. Правда, термином «поведение»

Торндайк не пользовался. Он говорил об интеллекте, о научении.

Торндайк больше

чем кто бы то ни было подготовил

возникновение бихевиоризма. Вместе с

тем, как отмечалось, он себя бихевиористом

не считал; в своих объяснениях процессов

научения он пользовался понятиями,

которые возникший позднее бихевиоризм

потребовал изгнать из психологии. Это

были понятия, относящиеся, во-первых, к

сфере психического в ее традиционном

понимании (в частности, понятия об

испытываемых организмом состояниях

удовлетворенности и дискомфорта при

образовании связей между двигательными

реакциями и внешними ситуациями),

во-вторых, к нейрофизиологии (в частности,

«закон готовности», который, согласно

Торндайку, предполагает изменение

способности проводить импульсы). Бихевиористская

теория запретила исследователю поведения

обращаться и к тому, что испытывает

субъект, и к физиологическим факторам.

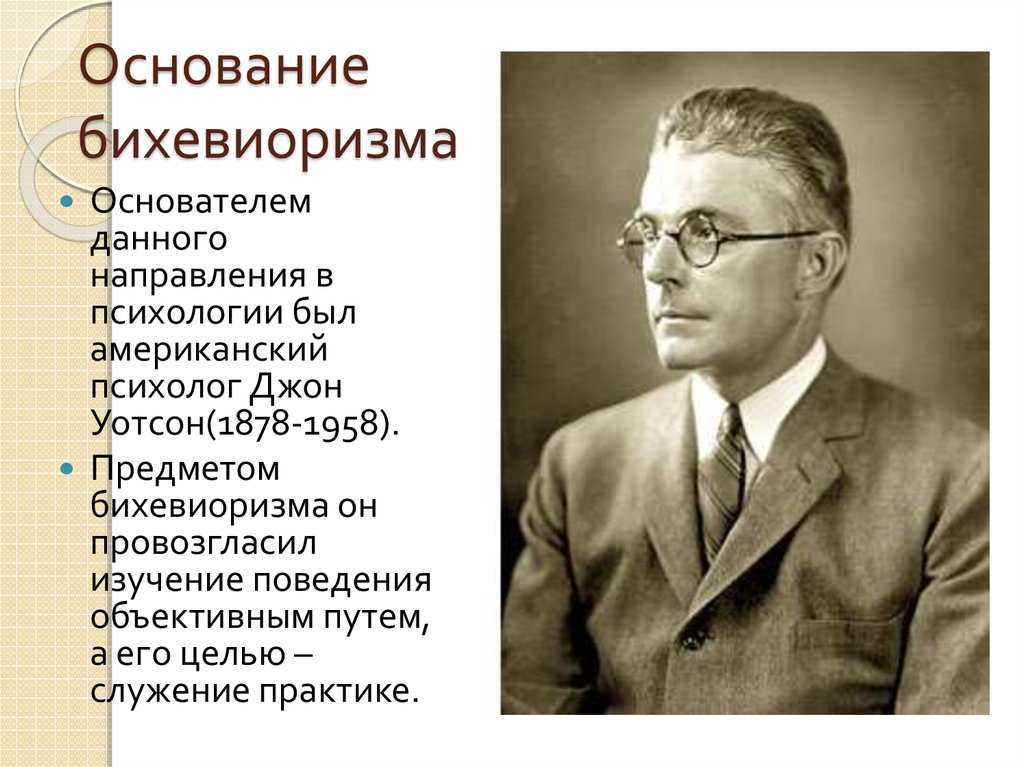

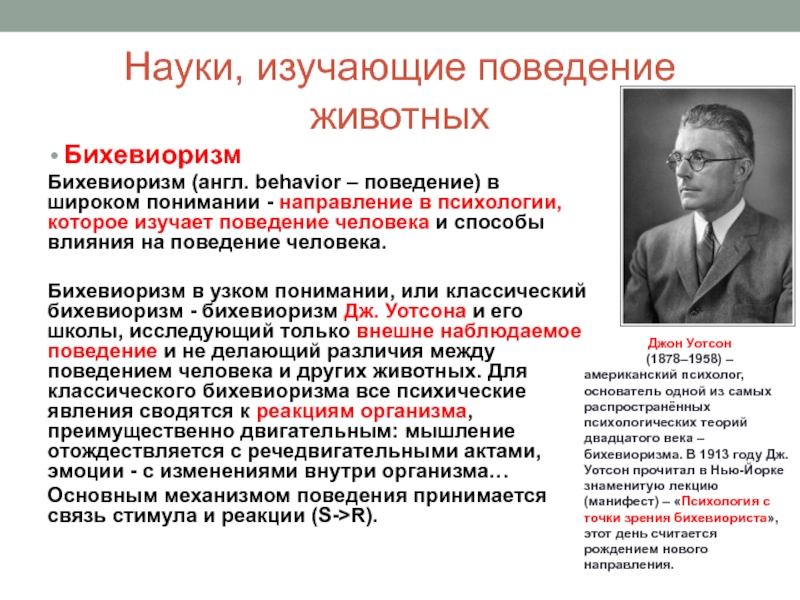

Теоретическим лидером бихевиоризма стал Джон Браадус Уотсон (1878-1958). Его научная биография поучительна в том плане, что показывает, как в становлении отдельного исследователя отражаются влияния, определившие развитие основных идей направления в целом.

После защиты диссертации по психологии в университете Чикаго Уотсон стал профессором университета Джона Гопкинса в Балтиморе (с 1908 года), где заведовал кафедрой и лабораторией экспериментальной психологии. В 1913 году он публикует статью «Психология с точки зрения бихевиориста», оцениваемую как манифест нового направления. Вслед за тем он публикует книгу «Поведение: введение в сравнительную психологию», в которой впервые в истории психологии был решительно опровергнут постулат о том, что предметом этой науки является сознание.

Девизом

бихевиоризма стало понятие о поведении

как объективно наблюдаемой системе

реакций организма на внешние и внутренние

стимулы.

Это принципиально новое воззрение отвечало потребностям времени. Старая субъективная психология повсеместно обнажала свою несостоятельность. Это ярко продемонстрировали опыты над животными, которые были главным объектом исследований психологов США. Рассуждения о том, что происходит в сознании животных при исполнении ими раз личных экспериментальных заданий, оказывались бесплодными. Уотсон пришел к убеждению, что наблюдения за состояниями сознания так же мало нужны психологу, как физику. Только отказавшись от этих внутренних наблюдений, настаивал он, психология станет точной и объективной наукой.

Общая тенденция

перехода от сознания к поведению, от

субъективного метода анализа психики

к объективному наблюдалась на различных

участках научного фронта. Прочитав (в

немецком и французском переводе) книгу

Бехтерева «Объективная психология»,  Знакомство с учением Павлова вселило

в Уотсона уверенность, что именно условный

рефлекс является ключом к выработке

навыков, по строению сложных движений

из простых, а также к любым формам

научения, в том числе носящим аффективный

характер.

Знакомство с учением Павлова вселило

в Уотсона уверенность, что именно условный

рефлекс является ключом к выработке

навыков, по строению сложных движений

из простых, а также к любым формам

научения, в том числе носящим аффективный

характер.

Находясь под

влиянием позитивизма, Уотсон доказывал,

будто реально лишь то, что можно

непосредственно наблюдать. Поэтому, по

его плану, все поведение должно быть

объяснено из отношений между непосредственно

наблюдаемыми воздействиями физических

раздражителей на организм и его так же

непосредственно наблюдаемыми ответами

(реакциями). Отсюда

и главная формула Уотсона, воспринятая

бихевиоризмом: «стимул – реакция»

(S-R). Из

этого явствовало, что процессы, которые

происходят между членами этой формулы

– будь то физиологические (нервные),

будь то психические, психология должна

устранить из своих гипотез и объяснений.

Поскольку единственно реальными

в поведении признавались различные

формы телесных реакций,

Уотсон заменил все традиционные

представления о психических явлениях

их двигательными эквивалентами.

Зависимость различных психических функций от двигательной активности была в те годы прочно установлена экспериментальной психологией. Это касалось, например, зависимости зрительного восприятия от движений глазных мышц, эмоций – от телесных изменений, мышления – от речевого аппарата и т. д.

Эти факты Уотсон использовал в качестве доказательства того, что объективные мышечные процессы могут быть достойной заменой субъективных психических актов. Исходя из такой посылки, он объяснял развитие умственной активности. Утверждалось, что человек мыслит мышцами. Речь у ребенка возникает из неупорядоченных звуков. Когда взрослые соединяют с каким-нибудь звуком определенный объект, этот объект становится значением слова. Постепенно у ребенка внешняя речь переходит в шепот, а за тем он начинает произносить слово про себя. Такая внутренняя речь (неслышная вокализация) есть не что иное, как мышление.

Всеми реакциями,

как интеллектуальными, так и эмоциональными,

можно, по мнению Уотсона, управлять. Психическое развитие сводится к учению,

т. е. к любому приобретению знаний,

умений, навыков – не только специально

формируемых, но и возникающих стихийно.

С этой точки зрения, научение – более

широкое понятие, чем обучение, так как

включает в себя и целенаправленно

сформированные при обучении знания. Таким образом,

исследования развития психики сводятся

к исследованию формирования поведения,

связей между стимулами и возникающими

на их основе реакциями (S-R).

Психическое развитие сводится к учению,

т. е. к любому приобретению знаний,

умений, навыков – не только специально

формируемых, но и возникающих стихийно.

С этой точки зрения, научение – более

широкое понятие, чем обучение, так как

включает в себя и целенаправленно

сформированные при обучении знания. Таким образом,

исследования развития психики сводятся

к исследованию формирования поведения,

связей между стимулами и возникающими

на их основе реакциями (S-R).

Исходя из такого

взгляда на психику, бихевиористы делали

вывод, что ее развитие происходит при

жизни ребенка и зависит в основном от

социального окружения, от условий жизни,

т.е. от стимулов, поставляемых средой.

Поэтому они отвергали идею возрастной

периодизации, так как считали, что не

существует единых для всех детей

закономерностей развития в данный

возрастной период. Доказательством

служили и их исследования научения у

детей разного возраста, когда при

целенаправленном обучении уже

двух-трехлетние дети научались не только

читать, но и писать, и даже печатать на

машинке. Таким образом, бихевиористы

делали вывод, что какова среда, таковы

и закономерности развития ребенка.

Таким образом, бихевиористы

делали вывод, что какова среда, таковы

и закономерности развития ребенка.

Однако невозможность возрастной периодизации не исключала, с их точки зрения, необходимости со здания функциональной периодизации, которая позволила бы установить этапы научения, формирования определенного навыка. С этой точки зрения, этапы развития игры, обучения чтению или плаванью являются функциональной периодизацией. (Точно так же функциональной периодизацией являются и этапы формирования умственных действий, разработанные в России П.Я.Гальпериным.)

Доказательства прижизненного формирования основных психических процессов были даны Уотсоном в его экспериментах по формированию эмоций.

Казалось бы,

гипотеза Джемса о первичности те лесных

изменений, вторичности эмоциональных

со стояний должна была устроить Уотсона.

Но он решительно ее отверг на том

основании, что само представление о

субъективном, переживаемом должно быть

изъято из научной психологии. В эмоции,

по Уотсону, нет ничего, кроме внутрителесных

(висцеральных) изменений и внешних

выражений. Но главное он усматривал в

другом – в возможности управлять по

заданной программе эмоциональным

поведением.

В эмоции,

по Уотсону, нет ничего, кроме внутрителесных

(висцеральных) изменений и внешних

выражений. Но главное он усматривал в

другом – в возможности управлять по

заданной программе эмоциональным

поведением.

Уотсон экспериментально

доказывал, что можно сформировать

реакцию страха на нейтральный стимул.

В его опытах детям показывали кролика,

которого они брали в руки и хотели

погладить, но в этот момент получали

разряд электрического тока. Принцип

управления поведением получил в

американской психологии после работ

Уотсона широкую популярность. Концепцию

Уотсона (как и весь бихевиоризм) стали

называть «психологией без психики». Эта оценка базировалась на мнении, будто

к психическим явлениям относятся только

свидетельства самого субъекта о том,

что он считает происходящим в его

сознании при «внутреннем наблюдении».

Однако область психики значительно

шире и глубже непосредственно

осознаваемого. Она включает также и

действия человека, его поведенческие

акты, его поступки. Заслуга

Уотсона в том, что он расширил сферу

психического, включив в него те лесные

действия животных и человека. Но он добился этого дорогой ценой,

отвергнув как предмет науки огромные

богатства психики, несводимые к внешне

наблюдаемому поведению.

Заслуга

Уотсона в том, что он расширил сферу

психического, включив в него те лесные

действия животных и человека. Но он добился этого дорогой ценой,

отвергнув как предмет науки огромные

богатства психики, несводимые к внешне

наблюдаемому поведению.

Уотсон стал наиболее популярным лидером бихевиористского движения. Но один исследователь, сколь бы ярким он ни был, бессилен создать научное направление.

Среди сподвижников

Уотсона по крестовому походу против

сознания выделялись крупные экспериментаторы У.Хантер

(1886-1954) и К.Лешли (1890-1958). Первый изобрел в 1914 году экспериментальную

схему для изучения реакции, которую он

назвал отсроченной. Обезьяне, например, давали возможность

увидеть, в какой из двух ящиков положен

банан. Затем между ней и ящиками ставили

ширму, которую через несколько секунд

убирали. Она успешно решала эту задачу,

доказав, что уже животные способны к

отсроченной, а не только непосредственной

реакции на стимул.

Учеником Уотсона был Карл Лешли, работавший в Чикагском и Гарвардском университетах, а затем в лаборатории Иеркса по изучению приматов. Он, как и другие бихевиористы, считал, что сознание безостаточно сводится к телесной деятельности организма. Известные опыты Лешли по изучению мозговых механизмов поведения строились по следующей схеме: у животного вырабатывался какой-либо навык, а за тем удалялись различные части мозга с целью выяснить, зависит ли от них этот навык. В итоге Лешли пришел к выводу, что мозг функционирует как целое и его различные участки эквипотенциальны, т. е. равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга.

Фактор мотивации

либо вообще отвергался, либо выступал

в виде нескольких примитивных аффектов

(типа страха), к которым Уотсон вынужден

был обращаться, чтобы объяснить

условно-рефлекторную регуляцию

эмоционального поведения. Попытки

включить категории образа, мотива и

психосоциального отношения в исходную

бихевиористскую программу привели к

ее новому варианту – необихевиоризму.

Необихевиоризм.

Возглавили это движение американские психологи Э.Толмен и К.Халд.

Эдвард Толмен (1886-1959) свои основные идеи изложил в книге «Целевое поведение у животных и человека» (1932). Как и другие бихевиористы, экспериментальную работу он вел в основном на животных (белых крысах), считая, что законы поведения являются общими для всех живых существ, а наиболее четко и досконально могут быть прослежены на более элементарных уровнях поведения.

Подобно своим

предшественникам, «классическим

бихевиористам», Толмен отстаивал

положение, что исследование поведения

должно вестись строго объективным

методом, без всяких произвольных

допущений о недоступном этому методу

внутреннем ми ре сознания. Однако Толмен

возражал против того, чтобы ограничиваться

в анализе поведения только формулой

«стимул – реакция» и игнорировать

фак торы, которые играют незаменимую

роль в промежутке между ними. Эти факторы

он назвал «промежуточными переменными».

Эти факторы

он назвал «промежуточными переменными».

Раньше считалось, что эти факторы являются чисто внутренними, открытыми только для индивидуального субъекта, способного наблюдать за своим сознанием. Толмен доказывал, что и внутренние процессы можно «вывести наружу» и придать их исследованию такую же точность, как исследованию любых физических вещей. Для этого поведение следует рассматривать не как цепочку отдельных реакций, а с точки зрения его целостной организации. Такое целостное поведение Толмен описывал как систему, связанную со своим окружением сетью познавательных отношений. Организм ориентируется в ситуациях, к которым приспосабливается, благодаря тому, что выделяет определенные признаки, позволяющие различать «что ведет к чему». Он не просто сталкивается со средой, а как бы идет навстречу ей со своими ожиданиями, строя гипотезы и даже проявляя изобретательность в поисках оптимального выхода из проблемной ситуации.

В отличие от других

бихевиористов, Толмен

настаивал на том, что поведение не

сводится к выработке двигательных

навыков. По

его экспериментальным данным, организм,

постепенно осваивая обстановку, строит познавательную

(«когнитивную«)

карту того пути, которому нужно следовать

для решения задачи. (В качестве главной

задачи испытуемые животные в опытах

Толмена должны были найти выход из

лабиринта, чтобы получить подкормку и

тем самым удовлетворить потребность в

пище.) Уделяя большое внимание вопросам

научения, Толмен

выделил особый тип научения, которое

было названо латентным (скрытым). Это скрытое, ненаблюдаемое научение

играет роль, когда подкрепление

отсутствует. И тем не менее оно способно

изменять поведение.

По

его экспериментальным данным, организм,

постепенно осваивая обстановку, строит познавательную

(«когнитивную«)

карту того пути, которому нужно следовать

для решения задачи. (В качестве главной

задачи испытуемые животные в опытах

Толмена должны были найти выход из

лабиринта, чтобы получить подкормку и

тем самым удовлетворить потребность в

пище.) Уделяя большое внимание вопросам

научения, Толмен

выделил особый тип научения, которое

было названо латентным (скрытым). Это скрытое, ненаблюдаемое научение

играет роль, когда подкрепление

отсутствует. И тем не менее оно способно

изменять поведение.

Теория Толмена побудила пересмотреть прежние взгляды бихевиористов на факторы, которые регулируют адаптацию организма к среде. Среди этих факторов особо следует выделить целевую регуляцию действий живых существ, их способность к активной познавательной работе даже в тех случаях, когда речь идет о выработке двигательных навыков.

Кларк Халд

(1884-1953) стремился придать психологической

теории стройность и точность, свойственные физико-математическим

наукам. Исходя из этого, он считал, что в

психологии следует выдвинуть несколько

общих теорем (подобно

геометрии Эвклида или механике Ньютона),

подвергнуть их экспериментальной

проверке и в случае, если они опытом не

подтвердятся, преобразовать их в более

адекватные положения. Такой подход

получил название гипотетико-дедуктивного

метода.

Исходя из этого, он считал, что в

психологии следует выдвинуть несколько

общих теорем (подобно

геометрии Эвклида или механике Ньютона),

подвергнуть их экспериментальной

проверке и в случае, если они опытом не

подтвердятся, преобразовать их в более

адекватные положения. Такой подход

получил название гипотетико-дедуктивного

метода.

Халд опирался в

основном на учение И.Л.Павлова об условных

рефлексах, считая, что важнейшую роль

при использовании этого понятия следует

придать силе

навыка. Для

того чтобы эта сила проявилась, необходимы

определенные физиологические потребности.

Из всех факторов решающее влияние на

силу навыка оказывает редукция

потребности.

Чем чаще она редуцируется, тем больше

сила навыка. Величина редукции потребности

определяется количеством и качеством

подкреплений. Кроме того, сила навыка

зависит от интервала между реакцией и

ее подкреплением, а также от интервала

между условным раздражителем и реакцией. Халд разделил

первичное и вторичное подкрепление. Первичным подкреплением является,

например, пища для голодного организма

или удар электрическим током, вызывающий

прыжок у крысы. Потребность соединена

с раздражителями, реакция на которые,

в свою очередь, играет роль подкрепления,

но уже вторичного.

Первичным подкреплением является,

например, пища для голодного организма

или удар электрическим током, вызывающий

прыжок у крысы. Потребность соединена

с раздражителями, реакция на которые,

в свою очередь, играет роль подкрепления,

но уже вторичного.

Халд полагал, что можно строго научно объяснить поведение организма без обращения к психическим образам, понятиям и другим интеллектуальным компонентам. По его мнению, для различения объектов достаточно такого образования, как потребность. Если в одном из коридоров лабиринта животное может найти пищу, а в другом – воду, то характер его движений однозначно определяется потребностью и больше ничем.

Халд создал большую школу, стимулировавшую разработку применительно к теории поведения физико-математических методов, использование аппарата математической логики и построение моделей, на которых проверялись гипотезы о различных способах приобретения навыков.

Новый импульс

развитию этого направления дала теория

Б. Ф.Скиннера, разработавшего концепцию «оперантного

бихевиоризма».

Ф.Скиннера, разработавшего концепцию «оперантного

бихевиоризма».

Берхауз Фредерик

Скиннер (1904-1990) окончил Гарвардский университет, защитив

в 1931 году докторскую диссертацию. В

течение последующих пяти лет Скиннер

работал в Гарвардской медицинской

школе, занимаясь исследованием нервной

системы животных. Большое влияние на

его научные интересы оказали исследования

Уотсона и работы Павлова по формированию

и изучению условных рефлексов. После

нескольких лет работы в Миннесотском

университете и в университете Индианы

Скиннер становится профессором

Гарвардского университета, где оставался

до конца жизни. Он становится членом

национальной академии наук, его работы

приобретают всемирную известность.

Однако первоначальное стремление стать

писателем приводит Скиннера к идее

связать две его основные потребности

– в науке и в искусстве, что реализуется

в написанном им в 1949 году романе

«Уолден-2». Здесь он описывал

утопическое общество, основанное на

разработанных им принципах обучения.

Стремясь переработать классический бихевиоризм, Скиннер исходил прежде всего из необходимости систематического подхода к пониманию человеческого поведения.

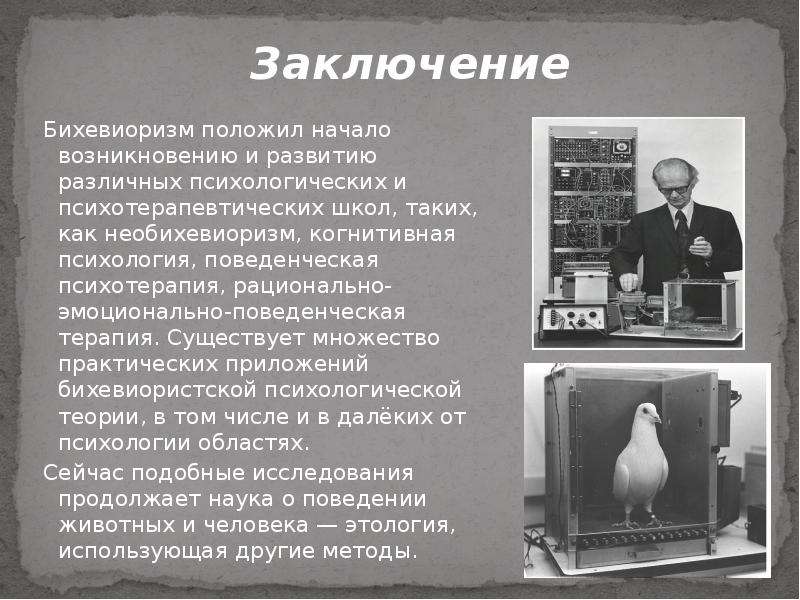

От констатации Скиннер переходит к разработке методов целенаправленного обучения и управления поведением. А потому в психологию он вошел в первую очередь как теоретик обучения, разработавший различные программы обучения и коррекции поведения.

Исходя из представления о том, что не только умения, но и знания представляют собой вариации по ведения, Скиннер разрабатывает его особый вид оперантное поведение. В принципе он исходил из того, что психика человека основана на рефлексах разного рода и разной степени сложности.

В противовес этому

подходу, при оперантном обучении подкрепляется

только поведение, операции, которые

совершает субъект в данный момент.

Большое значение имеет и тот факт, что сложная

реакция разбивается на ряд простых,

следующих друг за другом и приводящих

к нужной цели. Так, при обучении голубя сложной реакции

– выходу из клетки с помощью нажатия

клювом на рычаг Скиннер подкреплял

каждое движение голубя в нужном

направлении, добиваясь того, что в конце

концов он безошибочно выполнял эту

сложную операцию. Такой подход к

формированию нужной реакции имел большие

преимущества по сравнению с традиционным.

Прежде всего, это поведение было намного

устойчивее, оно очень медленно угасало

даже при отсутствии подкрепления.

Скиннер обратил внимание на то, что даже

одноразовое подкрепление может иметь

значительный эффект, так как устанавливается

хотя бы случайная связь между реакцией

и появлением стимула. Если

стимул был значимым для индивида, он

будет пытаться повторить реакцию,

которая принесла ему успех.

Такое поведение Скиннер называл

«суеверным», указывая на его большую

распространенность.

Так, при обучении голубя сложной реакции

– выходу из клетки с помощью нажатия

клювом на рычаг Скиннер подкреплял

каждое движение голубя в нужном

направлении, добиваясь того, что в конце

концов он безошибочно выполнял эту

сложную операцию. Такой подход к

формированию нужной реакции имел большие

преимущества по сравнению с традиционным.

Прежде всего, это поведение было намного

устойчивее, оно очень медленно угасало

даже при отсутствии подкрепления.

Скиннер обратил внимание на то, что даже

одноразовое подкрепление может иметь

значительный эффект, так как устанавливается

хотя бы случайная связь между реакцией

и появлением стимула. Если

стимул был значимым для индивида, он

будет пытаться повторить реакцию,

которая принесла ему успех.

Такое поведение Скиннер называл

«суеверным», указывая на его большую

распространенность.

Не меньшее

значение имеет и тот факт, что обучение

при оперантном обусловливании идет

быстрее и проще.

Это связано с тем, что экспериментатор

имеет возможность наблюдать не только

за конечным результатом (продуктом), но

и за процессом выполнения действия

(ведь оно разложено на составляющие,

реализуемые в заданной последовательности). Фактически происходит экстериоризация,

«вынесение вовне» не только

исполнения, но и ориентировки и контроля

за действием. Что особенно важно, такой

подход возможен при обучении не только

определенным навыкам, но и знаниям.

Фактически происходит экстериоризация,

«вынесение вовне» не только

исполнения, но и ориентировки и контроля

за действием. Что особенно важно, такой

подход возможен при обучении не только

определенным навыкам, но и знаниям.

Разработанный Скиннером метод программированного обучения давал возможность оптимизировать учебный процесс, разработать корректирующие программы для неуспевающих и умственно отсталых детей.

Если программы

обучения детей, разработанные Скиннером,

были встречены с энтузиазмом и получили

повсеместное распространение, то его

под ход к программированию поведения

и так называемые программы, которые

были разработаны с целью коррекции

отклоняющегося поведения (у малолетних

преступников, психически больных людей),

подверглись обоснованной критике.

Прежде всего речь шла о недопустимости

тотального контроля за поведением (без

которого невозможно применение этих

программ), так как речь идет о постоянном

положительном подкреплении желательного

поведения и отрицательном подкреплении

нежелательного. Кроме того, возникал вопрос и о

правомерности награды за определенное

количество набранных жетонов, и о

наказании за их недостаточное количество,

ибо при этом не должны быть нарушены

основные права детей.

Кроме того, возникал вопрос и о

правомерности награды за определенное

количество набранных жетонов, и о

наказании за их недостаточное количество,

ибо при этом не должны быть нарушены

основные права детей.

Несмотря на эти недостатки подход Скиннера дал реальную возможность корректировать и направлять процесс обучения, процесс формирования новых форм проведения. Он оказал огромное влияние на психологию. В современной американской науке Скиннер является одним из наиболее влиятельных авторитетов, превзойдя по количеству цитирования и сторонников даже Фрейда. При этом наибольшее влияние его теория оперантного поведения оказала на практику, дав возможность пересмотреть процесс научения и разработать новые подходы к обучению и новые программы.

Социальный бихевиоризм.

Кроме процесса

обучения, бихевиористы изучали и

социализацию детей, приобретение ими

социального опыта и норм поведения того

круга, к которому они принадлежат.

Американский ученый Джордж Мид (1863-1931), работавший в Чикагском университете, попытался учесть своеобразие обусловленности человеческого поведения в своей концепции, названной социальным бихевиоризмом.

Исследования этапов вхождения ребенка в мир взрослых привели Д. Мида к мысли о том, что личность ребенка формируется в процессе его взаимодействия с другими. При этом в общении с разными людьми ребенок играет разные «роли». Таким образом, его личность является как бы объединением раз личных ролей, которые он на себя принимает. Большое значение как в формировании, так и в осознании этих ролей имеет игра, в которой дети впервые учатся принимать на себя различные роли и соблюдать определенные правила.

Теория Мида

называется также и теорией

ожидания,

так как, по его мнению, дети проигрывают

свои роли в зависимости от ожиданий

взрослого. Именно в зависимости от

ожиданий и от прошлого опыта (наблюдения

за родителями, знакомыми) дети по-разному

играют одни и те же роли. Так, роль ученика

ребенок, от которого родители ожидают

только отличных отметок, играет

по-другому, чем ребенок, которого «сдали»

в школу только по тому, что это надо и

чтобы он хотя бы полдня не путался дома

под ногами.

Так, роль ученика

ребенок, от которого родители ожидают

только отличных отметок, играет

по-другому, чем ребенок, которого «сдали»

в школу только по тому, что это надо и

чтобы он хотя бы полдня не путался дома

под ногами.

Мид различает игры сюжетные и игры с правилами.

Большой интерес представляют и исследования асоциального (агрессивного) и просоциального поведения, предпринятые психологами этого направления. Так, Д.Доллард разработал теорию фрустрации (фрустрация – дезорганизация поведения, вызванная невозможностью справиться с трудностями). Теория Долларда утверждает, что сдерживание слабых проявлений агрессивности (которые явились результатом прошедших фрустраций) может привести к их сложению и создать очень мощную агрессивность. Согласно этому мнению, возможно, что все фрустрации, которые переживаются в детском возрасте, могут привести к агрессивности в зрелом возрасте.

Большое значение

имеют и работы Ф. Петермана,

А.Бандуры и

других ученых, посвященные коррекции

отклоняющегося поведения.

Петермана,

А.Бандуры и

других ученых, посвященные коррекции

отклоняющегося поведения.

Исследования процесса социализации детей привели бихевиористов и к открытию таких важных феноменов, как конформизм и негативизм. Необходимо отметить, что исследования ученых этой школы открыли многие законы и механизмы обучения и тем самым способствовали оптимизации процесса обучения и воспитания детей.

Необихевиоризм, бихевиоризм и психоанализ | Пример бесплатного эссе

Влияние необихевиоризма Школа

Необихевиоризм возник, когда бихевиоризм соединился с идеями логического позитивизма. Представители последних считали, что научные утверждения о мире должны исходить из физических наблюдений; в противном случае они не были бы научными (Hergenhahn & Henley, 2014).

Наши эксперты могут подготовить эссе по необихевиоризму, бихевиоризму и психоанализу

по вашим инструкциям

всего за 13.00 11. 05/стр.

05/стр.

308 квалифицированных специалистов онлайн

Узнать больше пинговать их поведение; однако, в отличие от своих предшественников, необихевиористы пытались сформулировать и формализовать законы, которые, по их мнению, управляют человеческим поведением. Этот новый принцип формализации таких законов был привнесен в психологию этой школой мысли. Представление о том, что психика и познание являются наблюдаемыми характеристиками поведения человека, также было новым для психологии и вышло даже за пределы предпосылок так называемых радикальных бихевиористов.

Практика использования животных для изучения человеческого поведения, напротив, не была новой для психологии. Однако необихевиористы предложили несколько новых причин, по которым в таких исследованиях следует использовать животных; они считали, что единственная разница между людьми и животными, когда речь идет о восприятии и обучении, заключается только в степени, поэтому экспериментальные результаты, полученные на животных, следует распространить на людей; и, поскольку легче контролировать важные переменные при работе с животными, такие методы должны быть очень эффективными (Hergenhahn & Henley, 2014, стр. 407-408).

407-408).

Несмотря на то, что школа прекратила свое существование, методы экспериментального и прикладного анализа поведения по-прежнему используются для поиска ответов на различные вопросы, возникающие в таких областях, как развитие ребенка, образование, бизнес и наркомания (DeGrandpré & Buskist, 2000, p. 393).

Бихевиоризм против психоанализа

Принципы

Бихевиористы считали, что у людей нет свободы воли и что любое поведение является реакцией на стимулы, исходящие из окружающей среды; до получения каких-либо раздражителей человек представляет собой tabula rasa. Напротив, психоаналитики считали, что характер, поведение и т. д. людей в значительной степени происходят из их внутреннего, бессознательного, на которое сильно влияют события раннего детства человека (Gabbard, Litowitz, & Williams, 2012).

Ценности

Бихевиористы хотели предсказать человеческое поведение и объяснить его с точки зрения стимулов, используя научные методы; эти объяснения должны были дополнять физиологию. Психоаналитики хотели использовать свои методы, чтобы лучше понять, как бессознательное влияет на личность человека и, в частности, какие проблемы оно может вызвать. Полученные знания часто использовались в клинической практике (психотерапия).

Психоаналитики хотели использовать свои методы, чтобы лучше понять, как бессознательное влияет на личность человека и, в частности, какие проблемы оно может вызвать. Полученные знания часто использовались в клинической практике (психотерапия).

Предмет изучения

Бихевиористы считали, что психология должна изучать наблюдаемое поведение и что это поведение можно использовать для «индексирования когнитивных или психологических событий», происходящих в человеке (Hergenhahn & Henley, 2014, стр. 39).5). Психоаналитики изучали сны и воспоминания людей, чтобы понять конфликты, существующие в их подсознании.

Своевременная доставка! Получите ваш 100% индивидуальный документ

готово за

всего за 3 часа

Давайте начнем

Исследовательские подходы

Бихевиористы собирали информацию, тщательно измеряя наблюдаемое поведение и делая выводы о timuli провоцируют какое поведение. Некоторые из них (радикальные бихевиористы) даже утверждали, что никакое поведение нельзя объяснить с помощью (ненаблюдаемых) ментальных событий (Hergenhahn & Henley, 2014, стр. 39).5). Психоаналитики, напротив, просили своих испытуемых рассказывать им о своих мыслях и воспоминаниях во время контролируемого процесса, чтобы лучше понять подсознательные движущие факторы. Многие такие факторы (например, либидо, Эдипов комплекс и различные защитные механизмы, используемые для самообмана) были важны для психоаналитиков при объяснении человеческого поведения (Wertheimer, 2012, стр. 195).

39).5). Психоаналитики, напротив, просили своих испытуемых рассказывать им о своих мыслях и воспоминаниях во время контролируемого процесса, чтобы лучше понять подсознательные движущие факторы. Многие такие факторы (например, либидо, Эдипов комплекс и различные защитные механизмы, используемые для самообмана) были важны для психоаналитиков при объяснении человеческого поведения (Wertheimer, 2012, стр. 195).

Прикладные методы

Бихевиористы часто использовали лабораторные эксперименты на животных (исходя из предположения, что, поскольку люди являются животными, животные должны реагировать на стимулы аналогичным образом и, таким образом, могут использоваться для изучения человеческого поведения). Психоаналитики анализировали и интерпретировали личные события и сны, наблюдали за свободными ассоциациями человека и т. д., чтобы сделать выводы о внутреннем душевном состоянии человека.

Ссылки

ДеГрандпре, Р. Дж., и Бускист, В. (2000). Бихевиоризм и необихевиоризм. В А. Е. Каздин (ред.), Энциклопедия психологии (Том 1, стр. 388-392). Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.

В А. Е. Каздин (ред.), Энциклопедия психологии (Том 1, стр. 388-392). Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.

Габбард, Г. О., Литовиц, Б. Е., и Уильямс, П. (ред.). (2012). Учебник психоанализа . Вашингтон, округ Колумбия: Американское психиатрическое издательство.

Хергенхан, Б. Р., и Хенли, Т. Б. (2014). Введение в историю психологии (7-е изд.). Белмонт, Калифорния: Уодсворт.

Вертхаймер, М. (2012). Краткая история психологии (5-е изд.). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Psychology Press, Taylor & Francis Group.

Бихевиоризм – Необихевиоризм (1930–1955) – Скиннер, Халл, психология и обучение и Б. Ф. Скиннер (1904–1990). Подобно Торндайку, Уотсону и Павлову, необихевиористы считали, что изучение обучения и сосредоточение внимания на строго объективных методах наблюдения являются ключом к научной психологии. Однако, в отличие от своих предшественников, необихевиористы более осознанно пытались формализовать законы поведения.

На них также оказал влияние Венский кружок логических позитивистов, группа философов во главе с Рудольфом Карнапом (189 г.1–1970), Отто Нейрата (1882–1945) и Герберта Фейгла (1902–1988), которые утверждали, что осмысленные утверждения о мире следует рассматривать как утверждения о физических наблюдениях. Все остальное было метафизикой или бессмыслицей, а не наукой, и должно было быть отвергнуто. Знание, согласно логическим позитивистам, должно быть построено на основе наблюдения и может быть проверено в той мере, в какой оно согласуется с наблюдением.

На них также оказал влияние Венский кружок логических позитивистов, группа философов во главе с Рудольфом Карнапом (189 г.1–1970), Отто Нейрата (1882–1945) и Герберта Фейгла (1902–1988), которые утверждали, что осмысленные утверждения о мире следует рассматривать как утверждения о физических наблюдениях. Все остальное было метафизикой или бессмыслицей, а не наукой, и должно было быть отвергнуто. Знание, согласно логическим позитивистам, должно быть построено на основе наблюдения и может быть проверено в той мере, в какой оно согласуется с наблюдением. Профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли, Толмен сосредоточил свою экспериментальную работу в основном на белых крысах, изучающих свой путь через лабиринты. Он отличался от своих предшественников-бихевиористов более целостным подходом к поведению, чем они. Вместо того, чтобы говорить об атомарных, изолированных стимулах и реакциях, Толмен подчеркивал их интеграцию с окружающей средой, называя их «стимулирующими агентами» и «поведенческими актами». В свои 1932 Целенаправленное поведение животных и людей, Толмен утверждал, что цель и познание необходимы для поведения и должны Ивонн Скиннер и дочь психолога-экспериментатора Б. Ф. Скиннера, изобретение «детской коробки», 1945 год. «Детская коробка» представляла собой застекленный манеж, в котором температура и влажность контролировались автоматически. Младшая дочь Скиннера провела свое детство в одном из них. Спорная и неправильно понятая широкой публикой коробка была задумана Скиннером как детская кроватка, но с улучшенными условиями для обеспечения безопасности и здоровья ребенка. © БЕТТМАНН/КОРБИС

интерпретируются не как менталистические сущности, а как внешне наблюдаемые черты поведения, описываемые объективным языком. Он также определил понятие промежуточной переменной, связи между стимулом и реакцией, которая помогает определять поведение. Между стимулирующим фактором и решением крысы двигаться в определенном направлении в точке выбора в лабиринте может существовать до десяти промежуточных переменных.

В свои 1932 Целенаправленное поведение животных и людей, Толмен утверждал, что цель и познание необходимы для поведения и должны Ивонн Скиннер и дочь психолога-экспериментатора Б. Ф. Скиннера, изобретение «детской коробки», 1945 год. «Детская коробка» представляла собой застекленный манеж, в котором температура и влажность контролировались автоматически. Младшая дочь Скиннера провела свое детство в одном из них. Спорная и неправильно понятая широкой публикой коробка была задумана Скиннером как детская кроватка, но с улучшенными условиями для обеспечения безопасности и здоровья ребенка. © БЕТТМАНН/КОРБИС

интерпретируются не как менталистические сущности, а как внешне наблюдаемые черты поведения, описываемые объективным языком. Он также определил понятие промежуточной переменной, связи между стимулом и реакцией, которая помогает определять поведение. Между стимулирующим фактором и решением крысы двигаться в определенном направлении в точке выбора в лабиринте может существовать до десяти промежуточных переменных.

Из трех необихевиористов Халл был самым амбициозным в построении формальной теории поведения. Он считал, что нашел фундаментальный закон обучения или формирования привычек — закон генерализации стимулов — и что этот закон не только лежит в основе всего поведения животных и людей, но и является достаточно основным принципом, чтобы объединить все социальные науки. Согласно закону, реакция могла быть вызвана нетрадиционным стимулом, если этот стимул был связан, либо во времени, либо по характеру, со стимулом, который обычно вызывал реакцию. Пока нетрадиционный стимул был достаточно похож на обычный, он мог вызвать реакцию. Павлов заметил этот эффект, когда у его собак выделялась слюна при звонке в колокольчик. Далее Халл предположил, что обучение было непрерывным, то есть когда животное обучали реагировать на определенный положительный стимул (или избегать отрицательного стимула), все аспекты этого стимула, воздействующие на сенсориум животного, постепенно ассоциировались с этой реакцией. Таким образом, животное учится постепенно, а не по принципу «все или ничего», и, таким образом, создание внешнего вида стимулов может точно контролировать способность животного формировать привычки. Эти законы поведения объясняли, как все обучение происходило без обращения к таким нематериальным понятиям, как душа или свобода воли. Халл, который изначально намеревался стать инженером, даже сконструировал множество машин, которые работали на принципах условных рефлексов, чтобы продемонстрировать

что обучение было полностью механистическим процессом. Он выразил свои законы поведения в математических терминах, заполнив свои 1943 Принципы поведения: введение в теорию поведения со сложными уравнениями.

Таким образом, животное учится постепенно, а не по принципу «все или ничего», и, таким образом, создание внешнего вида стимулов может точно контролировать способность животного формировать привычки. Эти законы поведения объясняли, как все обучение происходило без обращения к таким нематериальным понятиям, как душа или свобода воли. Халл, который изначально намеревался стать инженером, даже сконструировал множество машин, которые работали на принципах условных рефлексов, чтобы продемонстрировать

что обучение было полностью механистическим процессом. Он выразил свои законы поведения в математических терминах, заполнив свои 1943 Принципы поведения: введение в теорию поведения со сложными уравнениями.

Строгость, к которой Халл стремился в своей науке, была очевидна как в его исключении любой нематериальной сущности, так и в его формулировании законов. Это также было очевидно в гипотетико-дедуктивном методе, которым, по его мнению, должны работать психологи. Здесь вдохновением для Халла послужила достоверность научных знаний, достигнутая естествоиспытателем Исааком Ньютоном (1642–1727). В методе Халла теоретик начал с наблюдения за определенным поведением, вывел аксиомы из этого наблюдения, вывел следствия из аксиом, проверил следствия с помощью эксперимента, а затем усовершенствовал аксиомы, в конечном итоге устанавливая законы поведения на основе твердых наблюдений и наблюдений. экспериментальная основа. В 1929 Халл перешел с преподавательской должности в Висконсинском университете в Мэдисоне на престижную должность в Йельском институте человеческих отношений, финансируемом Фондом Рокфеллера, где он оставался до своей смерти в 1952 году. Законы поведения Халла и его строгий научный метод стали занимает центральное место в миссии Института по объединению социальных наук. Теория поведения Халла объединила психологию, психиатрию, социологию и антропологию, описывая обучение как установление связей между стимулом и реакцией, а затем рассматривая этот механизм как посредник всей социальной и культурной деятельности. Таким образом, формирование и разрушение привычки интерпретировалось как ключ ко всему поведению.

В методе Халла теоретик начал с наблюдения за определенным поведением, вывел аксиомы из этого наблюдения, вывел следствия из аксиом, проверил следствия с помощью эксперимента, а затем усовершенствовал аксиомы, в конечном итоге устанавливая законы поведения на основе твердых наблюдений и наблюдений. экспериментальная основа. В 1929 Халл перешел с преподавательской должности в Висконсинском университете в Мэдисоне на престижную должность в Йельском институте человеческих отношений, финансируемом Фондом Рокфеллера, где он оставался до своей смерти в 1952 году. Законы поведения Халла и его строгий научный метод стали занимает центральное место в миссии Института по объединению социальных наук. Теория поведения Халла объединила психологию, психиатрию, социологию и антропологию, описывая обучение как установление связей между стимулом и реакцией, а затем рассматривая этот механизм как посредник всей социальной и культурной деятельности. Таким образом, формирование и разрушение привычки интерпретировалось как ключ ко всему поведению. Халл и его работа сформировали координационные центры Института человеческих отношений, который просуществовал только до тех пор, пока жил Халл, и был распущен после его смерти. Однако его подход был продолжен его другом и сторонником Кеннетом Спенсом (19 лет).07–1967), психолог из Университета Айовы.

Халл и его работа сформировали координационные центры Института человеческих отношений, который просуществовал только до тех пор, пока жил Халл, и был распущен после его смерти. Однако его подход был продолжен его другом и сторонником Кеннетом Спенсом (19 лет).07–1967), психолог из Университета Айовы.

Гарвардский психолог Б. Ф. Скиннер, третий из выдающихся необихевиористов, отверг попытки Халла построить формальную теорию и вернулся к ватсоновскому проекту создания науки исключительно на основе наблюдения за поведением. Скиннер разработал экспериментальную установку, так называемую коробку Скиннера, в которой голубь или крыса вознаграждаются за выполнение определенного действия, например, поднятие головы выше определенной линии или нажатие на рычаг, выпуская пищу. пеллеты. В свои 1938 Behavior of Organisms, Скиннер объяснил, что движение, поощряемое таким образом, усиливается, то есть становится более вероятным, в то время как наказываемое подавляется. Поведение, за которым следует повторение этого поведения — движение, выбранное и поддерживаемое его положительными последствиями, — Скиннер назвал оперантом. Поэтому его подход был назван оперантным обусловливанием. И животные, и люди ведут себя так, как они делают, из-за положительных последствий прошлого поведения. Для Скиннера все обучение было вопросом такого подкрепления, и его метод состоял в записи последовательностей движений, которые выявляли паттерны, которыми подкреплялось поведение. Он избегал говорить о формировании привычек и даже о стимулах, ограничивая свою науку наблюдением за этими моделями движения.

Поэтому его подход был назван оперантным обусловливанием. И животные, и люди ведут себя так, как они делают, из-за положительных последствий прошлого поведения. Для Скиннера все обучение было вопросом такого подкрепления, и его метод состоял в записи последовательностей движений, которые выявляли паттерны, которыми подкреплялось поведение. Он избегал говорить о формировании привычек и даже о стимулах, ограничивая свою науку наблюдением за этими моделями движения.

В своей книге 1953 года «Наука и человеческое поведение» Скиннер объяснил принципы, лежащие в основе его психологии. Во-первых, он утверждал, что его наука полностью основана на наблюдениях и что теории и гипотезы играют в ней ограниченную роль: его подход был радикально индуктивистским и эмпирическим. Во-вторых, поскольку предполагалось, что психология ограничивается уровнем наблюдения за поведением, ее не нужно было сводить или объяснять в терминах физиологии. Физиология была не более фундаментальной, чем психология: она была либо ненаблюдаемой, а значит, ненаучной, либо частью самого поведения. В-третьих, для Скиннера психические процессы или состояния должны были интерпретироваться как поведение — память, знание, образы и другие подобные менталистические сущности, которые он отвергал как метафоры или вымыслы. Прошлые последствия поведения, а не психические состояния, мотивировали будущие действия. Скиннера 1957 Verbal Behavior была его попыткой разобраться с мыслью и языком с точки зрения усиленных движений. Наконец, Скиннер считал, что биологическая адаптация является высшим критерием устойчивости поведения: если действие способствует выживанию, оно сохраняется.

В-третьих, для Скиннера психические процессы или состояния должны были интерпретироваться как поведение — память, знание, образы и другие подобные менталистические сущности, которые он отвергал как метафоры или вымыслы. Прошлые последствия поведения, а не психические состояния, мотивировали будущие действия. Скиннера 1957 Verbal Behavior была его попыткой разобраться с мыслью и языком с точки зрения усиленных движений. Наконец, Скиннер считал, что биологическая адаптация является высшим критерием устойчивости поведения: если действие способствует выживанию, оно сохраняется.

Скиннер утверждал, что поведение можно формировать или контролировать, контролируя вознаграждения или подкрепления, выдаваемые в ответ на них, то есть контролируя окружающую среду. В середине 1950-х и 1960-х годах некоторые пенитенциарные и психиатрические учреждения приняли этот метод модификации поведения, чтобы формировать поведение своих заключенных. В свои 1948 book Walden Two, Скиннер подготовил почву для такого применения своей науки, вообразив себе утопическое сообщество, управляемое в соответствии с бихевиористскими принципами. В своей книге 1971 года « По ту сторону свободы и достоинства, » Скиннер утверждал, что такие этические принципы, как свобода воли и личная ответственность, являются просто иллюзиями, и что сделает нас по-настоящему свободными, так это осознание того, что поведение вместо этого контролируется прошлым и окружающей средой.

В своей книге 1971 года « По ту сторону свободы и достоинства, » Скиннер утверждал, что такие этические принципы, как свобода воли и личная ответственность, являются просто иллюзиями, и что сделает нас по-настоящему свободными, так это осознание того, что поведение вместо этого контролируется прошлым и окружающей средой.

Необихевиоризм подвергся резкой критике в конце XIX в.50-х и 1960-х годов. Философы науки подвергли сомнению утверждение, что любая наука может быть нейтральной в отношении теории и основываться исключительно на наблюдениях; наблюдения сами по себе считались нагруженными теорией. Психологи подвергли сомнению идею о том, что обучение представляет собой единую сущность, которая может лечь в основу всей психологии. В частности, когнитивная психология, опираясь на идеи информатики, переопределила психические процессы, такие как решение проблем, обучение и память, с точки зрения обработки информации, что дало новую автономию и новую респектабельность изучению внутренних психических состояний. Под влиянием этого когнитивистского поворота психолингвист Ноам Хомский (р. 19 г.28) опубликовал резкий обзор книги Скиннера Verbal Behavior, , утверждая, что язык следует понимать с точки зрения универсальных и врожденных ментальных структур, а не как поведение, сформированное окружающей средой. Бихевиоризм в настоящее время рассматривается психологами как один из многих подходов; и когнитивизм, и нейробиология, возможно, так же важны для понимания разума и поведения.

Под влиянием этого когнитивистского поворота психолингвист Ноам Хомский (р. 19 г.28) опубликовал резкий обзор книги Скиннера Verbal Behavior, , утверждая, что язык следует понимать с точки зрения универсальных и врожденных ментальных структур, а не как поведение, сформированное окружающей средой. Бихевиоризм в настоящее время рассматривается психологами как один из многих подходов; и когнитивизм, и нейробиология, возможно, так же важны для понимания разума и поведения.

Амзель, Абрам. Бихевиоризм, необихевиоризм и когнитивизм в теории обучения: исторические и современные перспективы. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Erlbaum, 1989.

Boakes, Robert. От Дарвина к бихевиоризму: психология и разум животных. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 1984.

Бакли, Керри. Механический человек: Джон Бродус Уотсон и начало бихевиоризма. Нью-Йорк: Guilford Press, 1989.

Харрис, Бенджамин. «Что случилось с Маленьким Альбертом?» Американский психолог 34 (1979): 151–160.

Халл, Кларк Л. Принципы поведения: введение в теорию поведения. Нью-Йорк: Appleton Century Crofts, 1943.

Миллс, Джон А. Контроль: история поведенческой психологии. Нью-Йорк: New York University Press, 1998.

Моравски, Дж. Г. «Организация знаний и поведения в Йельском институте человеческих отношений». Исида 77 (1986): 219–242.

О’Доннелл, Джон М. Истоки бихевиоризма: американская психология, 1870–1920 гг. Нью-Йорк: Издательство Нью-Йоркского университета, 1985.

Павлов, Иван П. Условные рефлексы. Перевод Г. Анрепа. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1927.

Самельсон, Франц. «Борьба за научный авторитет: восприятие бихевиоризма Уотсона, 1913–1920». JHBS 17 (1981): 399–425.

Скиннер, Б. Ф. Поведение организмов. Нью-Йорк: Appleton Century Crofts, 1938.

Смит, Лоуренс Д. Бихевиоризм и логический позитивизм: переоценка Альянса. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета, 19.