Три способа лучше узнать себя

Одно из главных препятствий к познанию себя — постоянная занятость. Мы бежим, нас что-то отвлекает, пытаемся делать несколько дел одновременно. Трудно настроиться на самопознание. А нужно настраиваться в тихой обстановке, слушая мысли и эмоции, тело, которое говорит на языке физических ощущений.

Мы заглушаем свою чувствительность. Большинство теряет связь с собой. Отвлекаясь на переписку в смартфоне за обедом, вы перестаете чувствовать вкус еды. В результате пропускаете сигналы, которые дают понять, что вы чувствуете, и помогают разобраться почему.

Почему важно понять себя?

Когда мы хорошо знаем себя, нам легче достичь успеха. Это логично — если мы поставим цели, которые соответствуют нашим умениям, интересам и ценностям, гораздо вероятнее, что мы их достигнем.

Понимая себя, мы становимся к себе добрее — если вы понимаете, почему поступили так или иначе, то видите, что сделали все, что могли сделать в данной ситуации, и вам легче простить себе ошибки.

Когда вы знаете, что чувствуете, вам проще удовлетворять свои эмоциональные потребности. Вы лучше понимаете, что вам нужно от других.

Чтобы жить по-настоящему, нужно принять себя таким, какой вы есть. Понять, что для вас важно, и набраться мужества, чтобы быть собой, а не тем, кем вас хотят видеть другие. Вот несколько советов.

Прислушивайтесь к себе

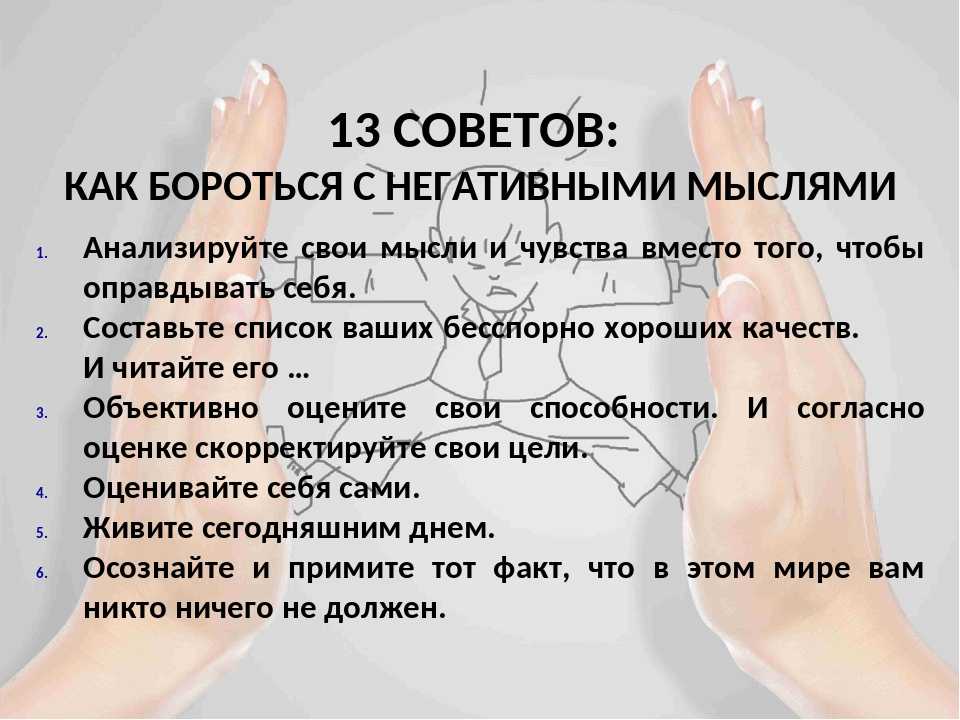

Какие чувства вызывают у вас ваши мысли? Не делая оценок и не осуждая, обращайте внимание, какие эмоции они вызывают. Этот процесс поможет многое осознать — что влияет на ваше настроение, какие чувства вы испытываете по поводу самого себя и других.

Если собственные мысли вызывают у вас озлобленность или ощущение беспомощности, психотерапевт может помочь вам разобраться, что скрывается в глубинах вашей психики.

Задавайте себе правильные вопросы

Мы часто задаем вопросы вроде «Что ты делаешь? Что тебе нужно?». Вместо этого спросите: «Что для тебя важно? О чем ты переживаешь?» Это поможет лучше понять ваши интересы и смысл вашей жизни.

Если нам неинтересно то, что мы делаем, жизнь превращается в тягостную обязанность, теряет смысл. Напротив, если занимаемся тем, что важно, то ощущаем прилив энергии и обретаем смысл. Составьте список того, что для вас важно, и подумайте, насколько эти ценности присутствуют в повседневной жизни.

Обращайте внимание на то, что беспокоит вас в поведении других

Мы многое можем узнать, обращая внимание на то, что нам не нравится в других. Карл Юнг предложил использовать термин Тень — те части нашей личности, о которых мы не хотим знать. Он обратил внимание, что мы часто замечаем в других то, что не хотим видеть в себе. Если начнем разбираться, почему некоторые люди нас так сильно раздражают, то сможем установить контакт с этими скрытыми частями нашей личности — а именно они помогают нам расти и развиваться.

В качестве иллюстрации психолог Лиза Марчиано приводит пример из жизни: «Моя бывшая коллега была очень привлекательной женщиной и прекрасно это понимала. Она обожала флиртовать и быть в центре внимания. Меня это раздражало. Когда я это заметила, мне стало интересно, почему эти качества вызывали у меня столь сильные эмоции.

Меня это раздражало. Когда я это заметила, мне стало интересно, почему эти качества вызывали у меня столь сильные эмоции.

В нашей семье считалось, что лучше не привлекать к себе внимания, внушалось, что гордиться чужим вниманием стыдно. Когда я поняла, что те качества, которые раздражали меня в коллеге, я запретила себе проявлять, то смогла разрешить себе восстановить контакт со своими «теневыми» желаниями — иногда оказываться в центре внимания».

Об авторе: Шэрон Мартин — психотерапевт, член Калифорнийской ассоциации семейных психотерапевтов.

Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии

Издательство «Альпина Паблишер» 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 5, стр. 1 +74951200704

следующая статья

31 января 2022

8993 просмотра

5 минут на чтение

Содержание

- Когда нужно разобраться в себе

- Когда нужно стать свободнее

- Когда хочется понять людей вокруг

- Когда нужно взять эмоции под контроль

- Когда прошлое не отпускает

- Когда психика даёт сбой

- Наука о нашей психике

- Гендерная психология

Психология — наука изучающая особенности человеческой психики: наши привычки, настроения, характер, причины поступков и в целом то, как работает наш мозг. Мы собрали лучшие книги по теме, вы поймёте, от чего зависит настроение, как работают психические заболевания и почему так сложно полюбить себя и оставить прошлое в прошлом. Выбирайте свой раздел:

Мы собрали лучшие книги по теме, вы поймёте, от чего зависит настроение, как работают психические заболевания и почему так сложно полюбить себя и оставить прошлое в прошлом. Выбирайте свой раздел:

Когда нужно разобраться в себе

Прежде всего к психологам обращаются, чтобы разобраться с какими-то внутренними проблемами и ограничениями, но первый шаг можно сделать и без них. Собрали четыре книги, в которых врачи и исследователи учат понимать и любить себя как самого близкого человека.

Нас ограничивают страхи, тревожность, неуверенность в себе и чужое влияние — всё это можно побороть. Ниже книги, которые рассказывают как.

Когда хочется понять людей вокруг

Большинство конфликтов происходит из-за недостатка коммуникации: мы не понимаем причин поступков других людей. Три книги в подборке помогут вам относиться к окружающим терпимее и избегать взрывоопасных ситуаций.

Когда нужно взять эмоции под контроль

Иногда мы не понимаем, почему действия человека так ранят нас, что мы испытываем, когда слышим о чьих-то победах, и откуда берутся слёзы в глазах на очередной душещипательной сцене в кино. Чтобы разобраться в этом, нужно всего лишь услышать свои чувства.

Чтобы разобраться в этом, нужно всего лишь услышать свои чувства.

Когда прошлое не отпускает

Детские травмы, воспоминания, впечатления — обычная часть нашей жизни. Но кто-то проходит через них и движется дальше, а кто-то продолжает жить с мучительным грузом. Почему так происходит и как оставить прошлое в прошлом?

Когда психика даёт сбой

Иногда бывает, что мозг работает не так, как должен. Появляются психические расстройства и заболевания: БАР, шизофрения, депрессия, панические атаки и тревожные состояния. Со всем этим человеку нужно как-то жить, а окружающим людям — понимать его. Вот книги, которые в этом помогут.

Наука о нашей психике

Увлекательнее, чем самокопание, может быть только исследование научных экспериментов и психологических феноменов. В подборке уникальные труды по логотерапии, секреты Стэнфордского тюремного эксперимента и заметки нейробиолога, которая изменила свою жизнь, взломав мозг.

Гендерная психология

Мы не поддерживаем разделение психических проблем на женские и мужские, но у нас есть книги, написанные специально для первых и для вторых. Что беспокоит женщин и как справиться с накатывающей тревогой? Почему мужчины становятся инфантильными и как им снова стать обаятельными и интересными? При этом читать книги, конечно, нужно и мужчинам, и женщинам: советы универсальны для всех.

Что беспокоит женщин и как справиться с накатывающей тревогой? Почему мужчины становятся инфантильными и как им снова стать обаятельными и интересными? При этом читать книги, конечно, нужно и мужчинам, и женщинам: советы универсальны для всех.

Слушайте себя и будьте счастливы!

Самое интересное — у вас в почте.

Отправляем дайджест лучших статей раз в две недели.

Заполняя эту форму, я подтверждаю, что ознакомился с Правилами сайта, и даю согласие на обработку персональных данных.

reCAPTCHA используется в соответствии с Политиками и Правилами использования Google.

Спасибо за подписку!

При копировании материалов размещайте

активную ссылку на www.alpinabook.ru

Self — IResearchNet

Self Definition

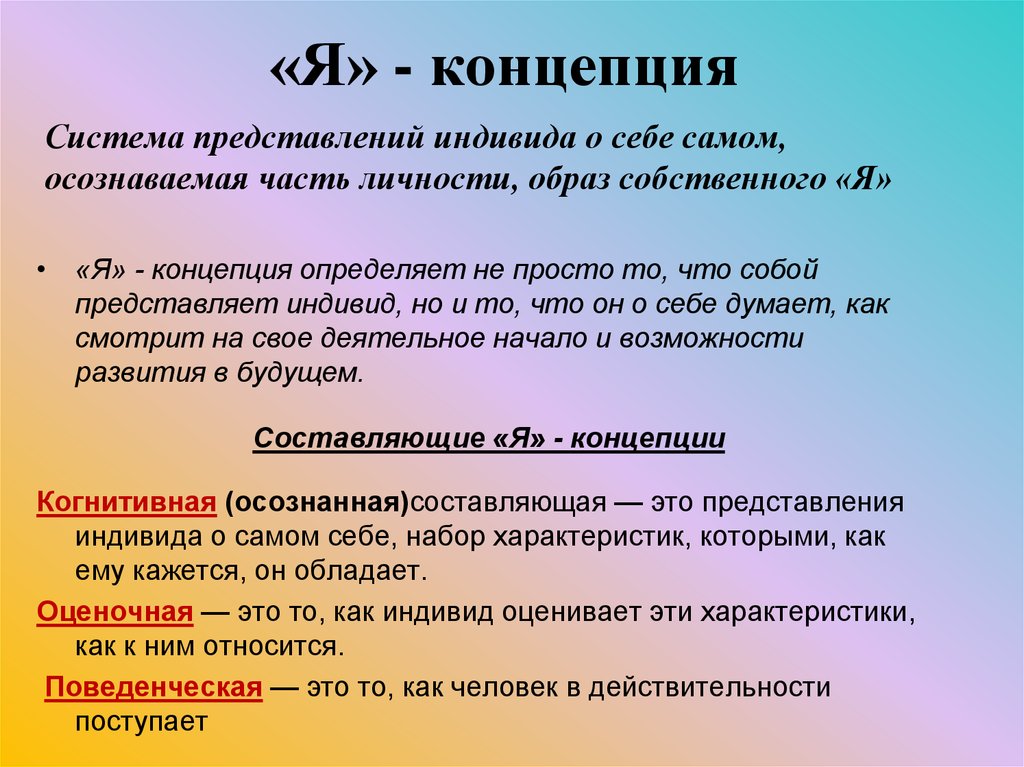

В психологии понятие «я» относится к переживанию человека как единого, единого, автономного существа, которое отделено от других, переживаемое непрерывно во времени и пространстве. Переживание себя включает в себя осознание своей физической природы, а также своего внутреннего характера и эмоциональной жизни.

Переживание себя включает в себя осознание своей физической природы, а также своего внутреннего характера и эмоциональной жизни.

Люди ощущают себя в двух смыслах. Первый — как активный агент, который воздействует на мир, а также находится под влиянием этого мира. Этот тип «я» обычно называют «я», и он фокусируется на том, как люди воспринимают себя как исполнителей. Второй – как объект осмысления и оценки. В этом типе личности люди обращают свое внимание на свои физические и психологические характеристики, чтобы созерцать совокупность навыков, черт, отношений, мнений и чувств, которые они могут иметь. Этот тип «я» называется «я» и фокусируется на том, как люди наблюдают за собой со стороны, глядя внутрь себя, подобно тому, как люди наблюдают и созерцают компетентность и характер других людей.

История и развитие себя

У каждого есть собственный опыт. Однако это «я» может сильно отличаться от того, что переживает другой человек. Например, историки предполагают, что люди в средние века ощущали себя совсем иначе, чем сегодня. Литература того времени предполагает, что люди не обладали богатой внутренней жизнью, которую люди переживают сегодня, а, скорее, отождествляли личность человека с его или ее публичными действиями. Только в 16 веке, согласно литературе того времени, люди осознавали внутреннее «я», мысли и чувства которого могли отличаться от того, как он или она действовал. Со временем это внутреннее «я» стало рассматриваться как реальное «я» человека, которое отражало то, кем человек является на самом деле. Сегодня люди чувствуют, что их «я» более точно раскрывают их внутренние мысли и чувства, а не действия, которые они предпринимают (хотя люди часто меняют эту позицию в своем мнении о других, думая, что других больше раскрывают их действия, чем их чувства и убеждения). они высказываются о тех действиях).

Литература того времени предполагает, что люди не обладали богатой внутренней жизнью, которую люди переживают сегодня, а, скорее, отождествляли личность человека с его или ее публичными действиями. Только в 16 веке, согласно литературе того времени, люди осознавали внутреннее «я», мысли и чувства которого могли отличаться от того, как он или она действовал. Со временем это внутреннее «я» стало рассматриваться как реальное «я» человека, которое отражало то, кем человек является на самом деле. Сегодня люди чувствуют, что их «я» более точно раскрывают их внутренние мысли и чувства, а не действия, которые они предпринимают (хотя люди часто меняют эту позицию в своем мнении о других, думая, что других больше раскрывают их действия, чем их чувства и убеждения). они высказываются о тех действиях).

Люди также различаются по своему восприятию себя по мере взросления и развития. Действительно, данные свидетельствуют о том, что люди не рождаются с чувством собственного достоинства, но представление о том, что человек является отдельным и автономным существом, должно развиваться у ребенка. Например, предположим, что вы поместили большую оранжевую отметку на лоб малыша, а затем поставили его перед зеркалом — процедура, известная как тест на отметку. Дети не начинают показывать какое-либо признание того, что они видят в зеркале свое «я», тянутся ко лбу, чтобы коснуться метки, пока им не исполнится от 18 до 24 месяцев.

Например, предположим, что вы поместили большую оранжевую отметку на лоб малыша, а затем поставили его перед зеркалом — процедура, известная как тест на отметку. Дети не начинают показывать какое-либо признание того, что они видят в зеркале свое «я», тянутся ко лбу, чтобы коснуться метки, пока им не исполнится от 18 до 24 месяцев.

Ощущение себя, которое развивают дети, также может отличаться от зрелого, которое они приобретут, когда станут старше. В 1967 году Моррис Розенберг попросил 10-летних детей описать себя 10 предложениями. Дети склонны описывать себя в физических терминах. Лишь через несколько лет дети, на пороге подросткового возраста, начали описывать себя с точки зрения своей личности и характера. Однако некоторые психологи считают, что психологическое, а не физическое самоощущение развивается гораздо раньше, чем в 10 лет. Например, спросите маленьких детей, стал бы кто-то другим человеком, если бы тело этого человека было заменено чьим-то другим, и дети обычно говорят «нет». Однако, если личность этого человека была заменена личностью другого человека, дети утверждают, что самость этого человека теперь изменилась.

Однако, если личность этого человека была заменена личностью другого человека, дети утверждают, что самость этого человека теперь изменилась.

Люди в разных культурах также могут различаться по элементам, из которых состоит их самоощущение. Североамериканцы и западноевропейцы склонны считать себя независимыми существами. Попросите их описать себя, и они, как правило, будут останавливаться на своих индивидуальных навыках и личностных качествах (например, как умный, нравственный и трудолюбивый человек). Однако выходцы с Дальнего Востока (например, из Японии) склонны приписывать себе более взаимозависимый взгляд на себя, определяя, кем они являются с точки зрения своих социальных отношений и места в мире. Попросите их описать себя, и они, как правило, больше, чем американцы, сосредотачиваются на социальных ролях, которые они выполняют в своей повседневной жизни (например, как мать или дочь или как менеджер в местной фирме).

Некоторые психические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или биполярное аффективное расстройство, изменяют или нарушают самовосприятие людей. Например, люди, страдающие аутизмом, по-видимому, обладают довольно конкретными физическими переживаниями себя. Они не воспринимают себя на более абстрактном уровне. Если они отвечают на вопросы анкеты о своих личностных чертах, позже они не помнят тех черт, которыми, по их словам, обладали. Это резко контрастирует с людьми, не страдающими аутизмом, которые демонстрируют сильное смещение памяти в сторону воспоминаний о чертах, которые они назвали самоописательными. Это различие можно объяснить, если предположить, что у нестрадающих есть схема Я о самих себе, то есть когнитивное представление их внутренней личности, которое помогает их более поздней памяти. Оказалось, что у людей с аутизмом не так развита я-схема.

Например, люди, страдающие аутизмом, по-видимому, обладают довольно конкретными физическими переживаниями себя. Они не воспринимают себя на более абстрактном уровне. Если они отвечают на вопросы анкеты о своих личностных чертах, позже они не помнят тех черт, которыми, по их словам, обладали. Это резко контрастирует с людьми, не страдающими аутизмом, которые демонстрируют сильное смещение памяти в сторону воспоминаний о чертах, которые они назвали самоописательными. Это различие можно объяснить, если предположить, что у нестрадающих есть схема Я о самих себе, то есть когнитивное представление их внутренней личности, которое помогает их более поздней памяти. Оказалось, что у людей с аутизмом не так развита я-схема.

Кроме того, шизофрения может повредить самовосприятию человека. Беспорядочное мышление, связанное с шизофренией, может привести к тому, что люди потеряют ощущение себя как личности с непрерывной историей от прошлого до настоящего. Шизофрения также может привести к тому, что человек запутается, где заканчивается его или ее «я» и начинается внешний мир. Это может быть важным аспектом галлюцинаций и бреда. Люди, страдающие шизофренией, могут потерять представление о том, насколько они сами являются авторами своих галлюцинаций, вместо этого думая, что галлюцинации исходят из внешнего мира.

Это может быть важным аспектом галлюцинаций и бреда. Люди, страдающие шизофренией, могут потерять представление о том, насколько они сами являются авторами своих галлюцинаций, вместо этого думая, что галлюцинации исходят из внешнего мира.

Последствия «Я»

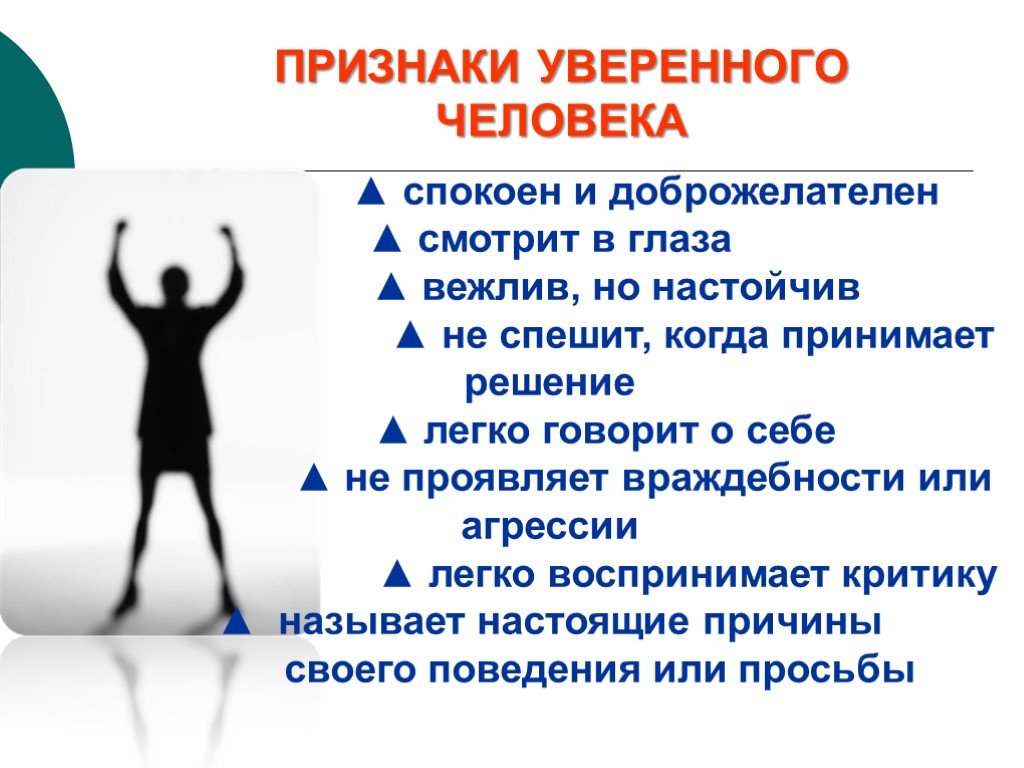

«Я», которым обладают люди, оказывает глубокое влияние на их мысли, эмоциональные реакции и поведение. Например, мысли людей часто создаются для поддержания ощущения себя, которым они обладают. Особенно это касается мыслей о других людях. Впечатления, которые люди, как правило, имеют о себе (их «я»), по крайней мере, в Северной Америке и Западной Европе, как правило, довольно положительные, со многими сильными сторонами и навыками. Люди склонны видеть других людей, которые имеют некоторое сходство, также наделенными теми же самыми сильными и слабыми сторонами, тогда как люди, которые отличаются, с большей вероятностью будут рассматриваться как имеющие недостатки и слабости. Таким образом, люди могут укрепить свое представление о себе как о привлекательных и способных людях.

Самоощущение также влияет на эмоции людей. Люди не просто чувствуют себя плохо или хорошо, но испытывают целую палитру эмоций. Некоторые эмоции возникают из-за того, что люди считают себя авторами действий, их породивших. Когда студенты усердно учатся и хорошо сдают тесты, они чувствуют себя счастливыми и гордыми. Если они обижают друга, они не чувствуют себя несчастными; они чувствуют себя виноватыми. Если они обеспокоены тем, как их действия выглядят для других, они испытывают стыд или, возможно, смущение. Многие эмоции связаны с самосознанием, а переживание всех этих эмоций требует ощущения себя.

Наконец, взгляды людей на самих себя могут существенно влиять на их поведение. Люди часто действуют таким образом, чтобы поддерживать представление о себе, которым они обладают. Например, если вы спросите людей, пожертвовали бы они на благотворительность, они, скорее всего, ответят «да». Если через несколько дней кто-то другой подходит к ним и просит сделать пожертвование, люди с большей вероятностью сделают пожертвование (по сравнению с группой, которую не попросили), даже если они не связывают второй запрос с первоначальным вопросом. Точно так же, если вы спросите человека, должны ли люди экономить воду во время засухи, он или она обычно ответит, что они должны и делают. Если вы затем укажете, как долго человек только что принимал душ (как это делается в исследованиях лицемерия), человек с гораздо большей вероятностью будет принимать душ в будущем короче. Короче говоря, действия, предпринимаемые людьми, ограничиваются их представлениями о самих себе, особенно если эти взгляды становятся для них очевидными.

Точно так же, если вы спросите человека, должны ли люди экономить воду во время засухи, он или она обычно ответит, что они должны и делают. Если вы затем укажете, как долго человек только что принимал душ (как это делается в исследованиях лицемерия), человек с гораздо большей вероятностью будет принимать душ в будущем короче. Короче говоря, действия, предпринимаемые людьми, ограничиваются их представлениями о самих себе, особенно если эти взгляды становятся для них очевидными.

Ссылки:

- Baumeister, RF (1997). Как личность стала проблемой: психологический обзор исторических исследований. Журнал личности и социальной психологии, 52, 163-176.

- Браун, JD (1998). Я. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

- Лири, М., и Тангни, Дж. (ред.). (2002). Справочник о себе и личности. Нью-Йорк: Гилфорд Пресс.

Психология Я — Психология

Введение

«Я», безусловно, является одной из наиболее активно исследуемых областей в социальной психологии и психологии личности, даже если споры о том, действительно ли существует Я, продолжаются. Какую бы позицию мы ни заняли в отношении онтологического статуса «я», мало сомнений в том, что многие феномены, предикатом которых является «я», — самопознание, самосознание, самооценка, самоутверждение, саморегуляция, самообман, самопрезентация — и это лишь некоторые из них — незаменимые области исследований. Кроме того, изучение себя выходит далеко за рамки тем, которые явно ссылаются на этот термин. Теория социального сравнения, например, включает в себя исследования того, как люди определяют свои характеристики, оценивая свое положение по отношению к другим. И, конечно же, изучение личности выходит за рамки психологии: философы, антропологи, социологи, не говоря уже о писателях-беллетристах и других художниках, были очарованы самостью. Классическое различение Уильяма Джеймса между собой как знающим (или чистым эго) и самим собой как известным (или эмпирическим я) дает полезную схему, в рамках которой можно рассматривать многочисленные аспекты самофункционирования (см. James 189).0, цитируется в разделе «Теория самосознания»). В то время как прежние представления о себе как о познающем, как правило, постулировали «трансцендентальную» способность эго, Джеймс сделал это понятие более подходящим для психологов, просто назвав его функцией, обеспечивающей непрерывность мыслей и переживаний. Различие Джеймса сохраняется в интересе, который теоретики самости проявляют к тому, как люди приобретают самопознание и как это знание проявляется в поведении. Основные темы, связанные с самофункционированием, к которым обращаются социальные и личностные психологи, касаются того, как люди понимают и определяют свои характеристики (самопознание), как люди используют задачи и социальную обратную связь для отслеживания прогресса в достижении цели (саморегуляция), влияние личных стандартов, ожиданий и ценностей на восприятие других (я в социальном суждении) и то, как люди поддерживают желаемое представление о себе.

Классическое различение Уильяма Джеймса между собой как знающим (или чистым эго) и самим собой как известным (или эмпирическим я) дает полезную схему, в рамках которой можно рассматривать многочисленные аспекты самофункционирования (см. James 189).0, цитируется в разделе «Теория самосознания»). В то время как прежние представления о себе как о познающем, как правило, постулировали «трансцендентальную» способность эго, Джеймс сделал это понятие более подходящим для психологов, просто назвав его функцией, обеспечивающей непрерывность мыслей и переживаний. Различие Джеймса сохраняется в интересе, который теоретики самости проявляют к тому, как люди приобретают самопознание и как это знание проявляется в поведении. Основные темы, связанные с самофункционированием, к которым обращаются социальные и личностные психологи, касаются того, как люди понимают и определяют свои характеристики (самопознание), как люди используют задачи и социальную обратную связь для отслеживания прогресса в достижении цели (саморегуляция), влияние личных стандартов, ожиданий и ценностей на восприятие других (я в социальном суждении) и то, как люди поддерживают желаемое представление о себе. Самость изучалась как переменная индивидуального различия (в первую очередь теоретиками личности), как детерминанта социального восприятия, атрибуции и суждения, а также как существенный элемент социальных отношений. Основной темой было взаимодействие между мотивационными и немотивационными факторами в самооценке. Большинство современных представлений о себе включают в себя мотивы, которые потенциально могут исказить способ получения, обработки и воспроизведения информации о себе, а также обычные когнитивные процессы, лежащие в основе самофункций. Эта интеграция расширила теоретические объяснения, связанные с самостью, и служит хорошим предзнаменованием для будущей активности этой области исследований.

Самость изучалась как переменная индивидуального различия (в первую очередь теоретиками личности), как детерминанта социального восприятия, атрибуции и суждения, а также как существенный элемент социальных отношений. Основной темой было взаимодействие между мотивационными и немотивационными факторами в самооценке. Большинство современных представлений о себе включают в себя мотивы, которые потенциально могут исказить способ получения, обработки и воспроизведения информации о себе, а также обычные когнитивные процессы, лежащие в основе самофункций. Эта интеграция расширила теоретические объяснения, связанные с самостью, и служит хорошим предзнаменованием для будущей активности этой области исследований.

Общий обзор

Несмотря на то, что в этом библиографическом справочнике будет рассмотрено большое количество исследований психологии самости, исчерпывающий обзор имеющихся работ выходит за рамки данной статьи. Дискуссия о природе самости восходит к донаучной философии (Descartes 1997; впервые опубликовано в 1641 г. ), свидетельство не только теоретической интриги самости как конструкции исследования, но и трудности (если не невозможности) дань уважения каждому научному начинанию, которое внесло ценный вклад в наше нынешнее понимание себя и идентичности. Таким образом, прежде чем исследовать специфические аспекты самости, как обрисовано в общих чертах в следующих разделах, было бы полезно направить читателя к более всесторонним работам, которые углубляются в психологию самости на более глубоком уровне. Leary and Tangney 2012 предлагает, пожалуй, самый авторитетный сборник современных исследований самости на рынке, в то время как Baumeister 1999 представляет собой сборник некоторых наиболее влиятельных эмпирических работ (как исторических, так и современных) для продвижения научного изучения себя. Brown 1998 и Sedikides and Spencer 2007 дают широкий обзор существующего понимания себя в этой области, причем первое нацелено на студентов, а второе — на аспирантов и не только. Baumeister 1998 — это глава в Справочнике по социальной психологии , которая предлагает систематический, всесторонний обзор исторических и современных исследований самости, а Fiske 2004 подчеркивает социальную природу многих проявлений самости.

), свидетельство не только теоретической интриги самости как конструкции исследования, но и трудности (если не невозможности) дань уважения каждому научному начинанию, которое внесло ценный вклад в наше нынешнее понимание себя и идентичности. Таким образом, прежде чем исследовать специфические аспекты самости, как обрисовано в общих чертах в следующих разделах, было бы полезно направить читателя к более всесторонним работам, которые углубляются в психологию самости на более глубоком уровне. Leary and Tangney 2012 предлагает, пожалуй, самый авторитетный сборник современных исследований самости на рынке, в то время как Baumeister 1999 представляет собой сборник некоторых наиболее влиятельных эмпирических работ (как исторических, так и современных) для продвижения научного изучения себя. Brown 1998 и Sedikides and Spencer 2007 дают широкий обзор существующего понимания себя в этой области, причем первое нацелено на студентов, а второе — на аспирантов и не только. Baumeister 1998 — это глава в Справочнике по социальной психологии , которая предлагает систематический, всесторонний обзор исторических и современных исследований самости, а Fiske 2004 подчеркивает социальную природу многих проявлений самости.

Baumeister, RF 1998. The self. В Справочник по социальной психологии . 4-е изд. Под редакцией Д. Т. Гилберта, С. Т. Фиске и Г. Линдзи, 680–740. Нью-Йорк: Оксфордский ун-т. Нажимать.

Эта всеобъемлющая и обширная глава предлагает подробный и исключительно хорошо организованный обзор существующей литературы по психологии самости. Обсуждаются соответствующие исследования, связанные с одним из трех основных переживаний самости: рефлексивное сознание (способность осознавать себя), межличностное «я» и исполнительное функционирование (контроль и инициация поведения).

Baumeister, RF, изд. 1999. 90 059 Самость в социальной психологии: Ключевые чтения 90 060. Филадельфия: Psychology Press.

Подборка из двадцати трех ключевых влиятельных статей (как исторических, так и современных), которые способствовали нашему нынешнему пониманию себя и идентичности.

Организовано в десять тематических разделов: самопознание, самооценка, мотивационные корни, самообработка и обработка информации, самопрезентация, самооценка, саморегуляция, я и культура, мотивация и самопознание, а также стратегии. Отличный ресурс для продвинутых студентов и аспирантов.

Организовано в десять тематических разделов: самопознание, самооценка, мотивационные корни, самообработка и обработка информации, самопрезентация, самооценка, саморегуляция, я и культура, мотивация и самопознание, а также стратегии. Отличный ресурс для продвинутых студентов и аспирантов.Браун, Дж. Д. 1998. Самость . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.

Учебник, который подходит как для старших курсов бакалавриата, так и для продвинутых ученых, которым нужен широкий обзор соответствующих разделов психологии личности. Обзоры как современных, так и исторических взглядов на изучение самости.

Декарт, Рене. 1997. Размышления о первой философии . Перевод Л. Лафлера. Река Аппер-Сэдл, Нью-Джерси: Прентис-холл.

Оригинальная работа, опубликованная в 1641 году. Классический предшественник научного исследования самопознания, в котором Декарт различает внутреннюю, нематериальную субстанцию разума, которая определяет действия внешнего, материального тела.

Фиске, С. Т. 2004. Самость: социальная до мозга костей. В Социальные существа: подход основных мотивов к социальной психологии . Под редакцией С. Т. Фиске, 169–214. Хобокен, Нью-Джерси: Wiley.

Широкий обзор литературы о самости с акцентом на то, как основные социальные мотивы понимания, совершенствования и принадлежности лежат в основе когнитивных, аффективных и поведенческих проявлений самости. Читается для продвинутой аудитории бакалавриата и полезен в качестве обобщающей работы для выпускников и не только.

Круглански, А. В., Н. Миллер и Р. Г. Джин, ред. 1996. Я и социальная идентичность [Специальный выпуск]. Журнал личности и социальной психологии 71.6.

Сборник из пятнадцати статей, опубликованных для стратегического освещения того, как эмпирическое исследование самости коренным образом преодолевает разрыв между психологией личности и социальной психологией и, кроме того, выходит за рамки отдельных подразделов JPSP («Отношения и социальное познание», « Межличностные отношения и групповые процессы», «Личностные процессы и индивидуальные различия»).

Организовано в десять тематических разделов: самопознание, самооценка, мотивационные корни, самообработка и обработка информации, самопрезентация, самооценка, саморегуляция, я и культура, мотивация и самопознание, а также стратегии. Отличный ресурс для продвинутых студентов и аспирантов.

Организовано в десять тематических разделов: самопознание, самооценка, мотивационные корни, самообработка и обработка информации, самопрезентация, самооценка, саморегуляция, я и культура, мотивация и самопознание, а также стратегии. Отличный ресурс для продвинутых студентов и аспирантов.