Притча — что это такое

Обновлено 23 июля 2021 Просмотров: 187 447 Автор: Дмитрий ПетровЗдравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Нередко богатое содержанием литературное или музыкально-поэтическое произведение сравнивают с притчей.

Что имеется в виду? Как и когда возник этот жанр, и какие особенности помогают отличить его от множества других? Поищем ответ вместе.

Притча — это…

Притча — это краткое прозаическое (реже – стихотворное) произведение, содержащее нравственный урок, сформулированный в иносказательной форме.

Истории, рассказанные в форме притчи, обязательно несут в себе поучение, указание в сторону правильного пути. Понять его каждый может на том уровне, который ему доступен.

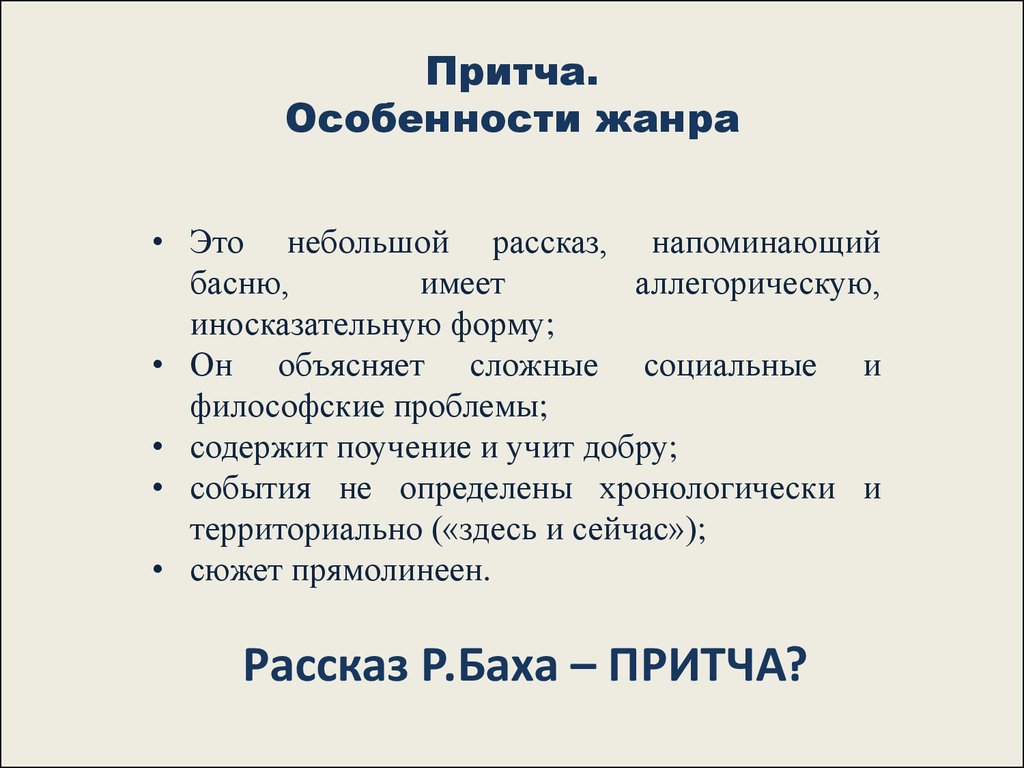

Основные признаки притчи:

- малый объём;

- обыденность сюжета;

- обращённость к главным нравственным вопросам жизни;

- иносказательность;

- философский подтекст;

- наличие нескольких уровней смысла.

Из всех литературных жанров притча более всего напоминает басню, от которой она отличается отсутствием открытой морали в конце.

Урок, заложенный в притче, нужно расшифровать самому, поэтому можно сказать, что притчевые произведения сложнее и богаче басенных.

Из истории жанра

Первые притчи появились на Востоке. Они представляли собой сборники бесед учителя с учениками и были призваны не только передать некие знания и опыт, но и пробудить привычку к самостоятельному поиску истины, духовному погружению в мир главных вопросов человеческого бытия.

Суфийские дервиши оставили богатое наследие. Известно, например, собрание бесед поэтов Руми, Джами, Навои.

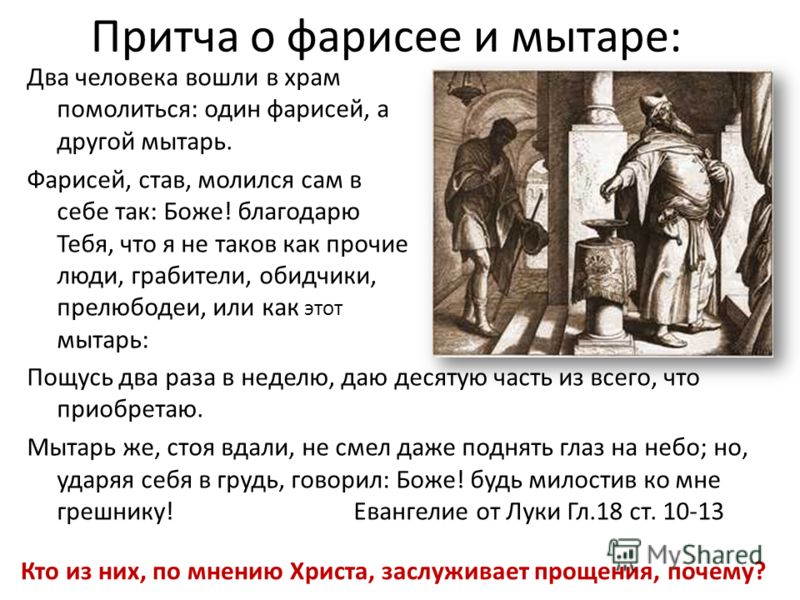

Ветхий Завет Библии частично сохранил для нас знаменитые притчи царя Соломона. На рубеже XIII-XIV веков они широко интерпретировались в древнерусской литературе. Основой же русской культуры, невидимыми кирпичиками, которые легли в её основании, стали притчи Нового Завета.

При анализе многих литературных произведений 18, 19 и 20-го столетий обращение к евангельским притчам становится обязательным. На их сюжете и содержании построено большинство романов Ф.М.Достоевского.

В романе «Преступление и наказание» слышатся отголоски притчи о блудном сыне, с которым можно сравнить Раскольникова, пришедшего к покаянию. Этому предшествует эпизод, когда Соня Мармеладова читает Раскольникову притчу о воскресении Лазаря, а история самой Сони перекликается с сюжетом о блуднице, которой не было запрещено прикоснуться к одежде Христа.

Примеров использования материала древних притч в художественной литературе множество, но немногие авторы решались определять этим термином собственные произведения.

Несколько философских притч вышло из-под пера А.П.Сумарокова, который творил, придерживаясь границ «высокого штиля» и выбирал самые торжественные литературные формы (оду, панегирик, мадригал).

Притчей можно назвать стихотворение А. С.Пушкина «Сапожник». В жанре притчи работал Л.Н.Толстой в периоды новых религиозно-философских и нравственных исканий.

С.Пушкина «Сапожник». В жанре притчи работал Л.Н.Толстой в периоды новых религиозно-философских и нравственных исканий.

Современные притчи

Современная литература отходит от жанра притчи в чистом виде, но он встречается как вставной элемент в структуре постмодернистских произведений.

Так, насыщен притчевыми отсылками роман Е.Водолазкина «Лавр», созданный на материале древнерусской литературы.

В первозданном состоянии притчу можно встретить в творчестве православных авторов.

Стихотворения иеромонаха Романа (Матюшина) представляют собой образец глубоких поэтических притч, по высоте исполнения приближающихся к молитве, исповедальному рыданию, плачу по русской земле.

Ярким исполнителем музыкальных переложений многих общеправославных и собственно авторских притч можно назвать Светлану Копылову.

Если вы ищете притчи о жизни с моралью, короткие и ёмкие, обратитесь к любому из следующих ресурсов:

- https://pritchi.

ru/part_63

ru/part_63 - https://elefteria.ru/category-dosug-pravoslavnyie-pritchi/

- https://pritchi.ru/

- http://semyaivera.ru/2016/11/03/pesni-pritchi-svetlanyi-kopyilovoy/

Также любопытно будет познакомиться с фильмом, наглядно иллюстрирующим притчевые истории на современном материале:

Заключение

Чтение поучительных историй детьми и взрослыми в былые времена являлось делом привычным. Сборники притч имелись в каждой семейной библиотечке.

Теперь эта традиция возвращается, помогая людям задавать важнейшие вопросы и самостоятельно находить ответы на них.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

- Литература

Притча как жанр в литературе

1. «Притча» как жанр в литературе

Выполнил Назар ВольвачУченик 8«Б» класса

Школы номер 21

Учитель: Курленко Галина Петровна

2.

Задачи моего проекта• Узнать и рассказать вам о жанре «притча».

Задачи моего проекта• Узнать и рассказать вам о жанре «притча».• Определить его отличительные признаки.

• Изучить историю появления и создателей этого жанра.

• Найти ярких представителей последователей и их произведения,

написанные в этом жанре.

• Найти и показать все характерные притче признаки в книге

У.Голдинга «Повелитель Мух».

Притча (англ. Preach – проповедь) — это маленький рассказ,

несущий какое-либо поучение (премудрость). Их полезно

время от времени перечитывать и задумываться о самом

важном. Притча часто используется с целью прямого

наставления, поэтому содержит аллегории*.

Словарь В.И.Даля толкует слово «притча» как «поучение в

примере».

*Аллегория — иносказание, передача отвлеченной идеи,

мысли через образ.

Жанр «притча» появился на Востоке в древности, где любили

говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.

Широкое распространение получили притчи с религиозным

содержанием («поучением»), например «Притчи Соломона».

Церковнославянское слово “притча” состоит из двух частей:

Корень слова “притча” — “тча, теча, теку” (бегу, поспешаю).

В греческой Библии притчи называются паремиями.

Паремия (“паре” — при, “мия” — путь) значит, “припутное”,

“при пути”, то есть такое изречение, которое служит

указателем, руководит человеком на пути жизни.

при и тча .

Любимые темы притчи – правда и ложь,

жизнь и смерть, человек и бог и т.д.

Притча близка к басне, но отличается от неё

значимостью заключённой в притче идеи.

Главными героями басен являются люди или

животные, наделенные определенными

человеческими качествами, обычно

помещенные в ситуацию бытового

характера. Действующие лица притчи не

имеют ни внешних черт, ни «характера», это

некий человек. Смысл притчи не в том,

какой человек в ней изображен, а в том,

какой этический выбор сделан человеком.

Иллюстрация к басне Крылова

«Квартет»

Жанровые признаки притчи:

•малый объем

•сказовая форма

•кольцевая композиция

•сюжет из обыденной жизни

•иносказание

•отвлеченное понятие

•нравоучение

Иллюстрация к «Притчам Царя Соломона»

Притчи писал ещё сам Соломон в X веке до нашей эры (965 — 928 до

н.

э.). А также они были изложены в Библии.

э.). А также они были изложены в Библии.В русскую литературу притча пришла вместе с христианством. В

истории русской литературы термин «притча» употребляется главным

образом по отношению к библейским сюжетам. Притчами называл

свои басни А.П.Сумароков, склонный к «высокому штилю». К числу

притч, например, относится стихотворение А.С.Пушкина «Сапожник».

Писатели включают притчи в современные художественные тексты,

что помогает раскрыть суть самих произведений, ответить на

основные вопросы, задаваемые автором. Жанр притчи утверждает

общечеловеческие ценности.

САПОЖНИК (ПРИТЧА)

Картину раз высматривал сапожник

И в обуви ошибку указал;

Взяв тотчас кисть, исправился художник.

Вот, подбочась, сапожник продолжал:

«Мне кажется, лицо немного криво…

А эта грудь не слишком ли нага?»…

Тут Апеллес прервал нетерпеливо:

«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:

Не ведаю, в каком бы он предмете

Был знатоком, хоть строг он на словах,

Но черт его несет судить о свете:

Попробуй он судить о сапогах!

9.

Притча и её признаки в книге Уильяма Голдинга «Повелитель Мух»Жанр притчи достаточно сильно и глубоко

Притча и её признаки в книге Уильяма Голдинга «Повелитель Мух»Жанр притчи достаточно сильно и глубокоукрепился в английской литературе. К нему

обращались многие известные и талантливые

писатели, к примеру Свифт, Льюис, Оруэлл и

другие. Английская притча всегда затрагивала

какие-то обыденные, житейские мелочи. Нередко

какие-то важные и очень значимые мысли

писатели доносили до читателя в игровых и

развлекательных мелочах. Еще одной

особенностью английских притч была их

неразрывная связь с историей, особенно

политической.

«Приключения Гулливера»,

книга Джонатана Свифта

Роман Голдинга шокирует читателя,

повергает в размышления и несомненно

призван отвратить от неверного пути.

Уильям затрагивает немало острых

социальных вопросов общественной жизни

начала XX века. Автор указывает не только

на важные проблемы времени, но и на их

причины, а также на возможности решения

этих проблем.

Всё произведение пропитано философским

смыслом, хотя пародийные элементы тоже

присутствуют.

Пути развития человечества,

Пути развития человечества,взаимоотношение личности и общества,

несовершенство человеческой души, зло в

человеке — обо всем этом писатель

размышляет на протяжении всего романа.

Не случайно пространство, на котором развивается действие, ограничено.

Остров уже не первый раз используется в литературе. Притчи по своей сути

рассказывают о некоем эксперименте над человеком. Для того чтобы ничто

и никто не мог помешать этому эксперименту, автор ограничивает

пространство вокруг героев, создавая непроходимую границу — океан. Как

уже говорилось, английские притчи всегда связаны с историей Англии –

страны, расположенной на островах.

Герои Голдинга, попав на необитаемый остров, поначалу ведут себя

обычно. Автору было необходимо показать на ярком контрасте изменения

в человеческой душе, в поведении детей. Поначалу мальчики живут

цивилизованно, как и полагается. Дети стараются остаться вместе,

построить свое небольшое общество. Но постепенно каждый из детей

начинает думать лишь о себе, в них просыпается зверь, за которым они

охотились.

Голова свиньи – это лишь образ Повелителя Мух, на самом деле

Голова свиньи – это лишь образ Повелителя Мух, на самом делеэто всё гнилое, бесчеловечное, ужасное, что скрывается в душе.

Я заметил, что в романе присутствует

противопоставление кольцевой

композиции. Начинается всё с того, что

мальчики одни на острове и им нравится

жить без взрослых, они им не нужны. А в

конце эти же взрослые спасают их, в

мальчишках просыпается человечность,

они плачут, но совершённое не вернуть.

Всё состояние детей кардинально

отличается. Повелитель Мух (как зло)

остаётся загадкой. Лишь образ-символ –

свиная голова, перекликающаяся с

прекрасной раковиной, даёт понять

читателю, что зло и добро едины, но

уловить их связь бывает тяжело.

Главные образы-символы

Рог – символ добра,

демократии и

разума Рушится

обществом

Голова свиньи –

символ зла,

бесчеловечности

Принимается

обществом

В своём романе Голдинг показал всю суть общества — как стаи.

Люди не примиряются с Саймоном и Хрюшей, с их открытием о

том, что зверь – это мы все.

Все, кроме Ральфа, Джека и Хрюши,

Все, кроме Ральфа, Джека и Хрюши,лишь плывут по течению событий, не влияя ни на что. Даже после

зверского убийства Хрюши и Саймона они предпочитают забыть

случившееся и жить дальше. У всех героев разные позиции. В

романе нет хорошего героя, даже Ральфу присущи зло и страх.

Огонь, как ещё один образ-символ, предупреждает читателя о

последующих событиях и об обстановке в обществе вообще.

Общество – очень сильная, но в то же время и хрупкая структура,

где у всех людей разное мнение, что и влияет на власть(Джек и

Ральф), на веру(поклонение Повелителю мух), на

идеологии(Хрюша и Саймон).

Роман У.Голдинга «Повелитель мух» – глубокая

философская притча о социальной и духовной структуре

общества, её мнениях и беспредельной власти. О

потаённом зле, которое бывает сложно отличить. О

страшной правде человеческой души, трагически

показанной на судьбе детей.

Толкование притч, Использование символов для толкования притч ⋆ Библейские символы

Толкование притч требует изучения и подготовки. Многие люди думают, что это легко сделать, исходя из собственного разума, но путаются и добавляют в притчу элементы, которых нет в Библии, или символы и действия переведены неправильно. Затем они утверждают, что Библия говорит что-то, чего она не говорит.

Многие люди думают, что это легко сделать, исходя из собственного разума, но путаются и добавляют в притчу элементы, которых нет в Библии, или символы и действия переведены неправильно. Затем они утверждают, что Библия говорит что-то, чего она не говорит.

Неправильное толкование является причиной того, что существует так много различных интерпретаций одной и той же притчи. Многие, кто пытается истолковать притчу, на самом деле не понимают, как интерпретировать притчу, прежде чем применять свое толкование.

Вот две основные причины неправильного толкования:

1. Символы и действия переведены неправильно.

2. В притчу добавлены элементы, которых нет в Библии.

Решение:

« Пусть Библия истолковывает сама себя» . Это золотое правило как для притч, так и для символов. – «Духовное познается духовно» (1 Коринфянам 2:13–14), поэтому вам понадобится помощь Святого Духа, чтобы направить вас к истине.

Не полагайтесь на свой интеллект, позвольте Библии интерпретировать себя. Притчи 3:5–8… не полагайся на разум твой…

Я буду использовать притчу о сеятеле для толкования притч, поскольку Христос использовал эту притчу, чтобы объяснить Своим ученикам значение притчи. Матфея 13:3-9

Обзор, о чем идет речь.

Притча о сеятеле рассказывает о том, как сеять семена Евангелия и как люди принимают истину. Речь идет о том, как мы принимаем истину и позволяем ли мы «заботам мира сего» мешать тому, как мы принимаем истину Слова Божьего. Если мы действительно верим в Слово и принимаем Слово в наши сердца и разум, тогда «заботы мира сего» не «заглушат» послание в наших сердцах. Мы не можем оставить Евангелие из-за того, как другие относятся к нам или что они с нами делают. Речь идет о том, где мы помещаем себя в мире и в какую среду мы себя помещаем, чтобы позволить слову Божьему «прорасти» или прорасти и вырасти в нашей жизни.

Как толковать притчи:

- Внимательно прочитайте притчу.

- Ознакомьтесь с притчей, прежде чем пытаться ее интерпретировать.

- Перечислите все, о чем говорится в притче, пункт за пунктом.

- Будьте осторожны, не добавляйте и не убирайте детали.

- Найдите символы, используемые в притче.

Толкование притч – Прежде чем пытаться истолковать ее значение, помните, что это не просто история, а Слово Божье, и оно предназначено для передачи доктрины «слушателю». Не прибавляйте и не убавляйте от него. Прочитайте как есть. Найдите слова, которые являются символами, они являются ключами к полному пониманию притчи. Христос сказал: «Кто будет творить волю Его, тот познает учение, от Бога ли оно, или я говорю от Себя. Иоанна 7:17-18».

Найдите элементы притчи:

Составьте список элементов

Найдите элементы истории в притчах. Элементами являются символов и действий . Ищите Символы и перечисляйте их, затем ищите Действия в Притче, что и произошло в притче.

В притче о сеятеле из Евангелия от Матфея 13:3–9 вы увидите эти элементы (символы и действия).

Символы:

- Сеятель

- Семена

- Шипы

- Почва (земля, земля)

- Вода (не упоминается, но подразумевается, потому что для роста семян требуется вода.)

- Вс

- Птицы (птицы)

- Скалы (камни)

- Шипы

- Фрукты

Действия:

- Все получатели получили слово Божье. (Семя)

- Все семена были посажены, кроме тех, которые съели Птицы.

- Все проросшие (взошедшие).

- Единственная разница в семенах заключалась в том, где они были посажены.

- Семена все одинаковые. Не разные виды. Все из того же источника, все от сеятеля.

- Некоторые упали рядом с затвердевшей Тропой , где почва не была подготовлена, и Птицы съели семена.

- Некоторые упали на « Скалистая Земля », где было достаточно почвы, чтобы они проросли и заставили их расти, но они не пустили глубокие корни, и солнце выжгло их, и они засохли.

- Некоторые упали среди Шипов , где их задушили, им пришлось конкурировать с шипами за почву, солнце и воду, и они плохо росли, в конце концов они были задушены, голодали и умирали.

- Некоторые упали на

Семя отличается только тем, где оно было посажено. Каждое семя было одним и тем же и имело одно и то же происхождение, которое было от сеятеля, каждое семя проросло и позволило Евангелию пустить корни в их жизни, за исключением тех, которые были съедены нечистыми, которые отвергли Евангелие. У каждого семени была такая же возможность. Каждое семя имело одинаковое количество солнца, воды и воздуха. Почва — это мир (Матфея 13:38), а Вода — это Святой Дух (Иоанна 7:37–39).) для проращивания семян. Выбор за нами, мы можем выбрать, в какую почву будет посажено Семя, «подготовив почву», наш характер или нашу жизнь в мире, в котором мы живем. Если мы придаем значение Слову Божьему для нас оно пустит глубокие корни и принесет плоды.

Если мы придаем значение Слову Божьему для нас оно пустит глубокие корни и принесет плоды.

Пример:

Объяснение Иисусом притчи

В притче о плевелах Иисус объясняет значение притчи в Евангелии от Матфея 13:18-23. В этих стихах Он объясняет Символы и Предпринятые Действия.

3 И много говорил им притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 4 И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 5 иное упало на каменистые места, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. 6 и когда взошло солнце, они опалились; и так как у них не было корня, они засохли. 7 иное упало в терние; и выросли тернии и заглушили их; 8 а иное упало на добрую землю и принесло плод, иное во сто крат, иное в шестьдесят, иное в тридцать крат. 9Кто имеет уши слышать, да слышит.

Symbols:

Actions:

| Symbol | Definition | |

|---|---|---|

| Seed | • Word of God (Gospel) | |

| Sower | • Christ, The originator of the Евангелие. Матфея 13:37 Матфея 13:37 | |

| Почва | • Мир. От Матфея 13:38 | |

| Вода | • Святой Дух Иоанн 7:37–39 | |

| Good Ground | • Понимает Слово и приносит плоды. | |

| Фолы (птицы) | • Сатана и его ангелы (злой) Матфея 13:19 | |

| Sun | • Трибуляция и преследование Матфуд 13:21 | • Трибуляция и преследование Матфю. Вещи, препятствующие духовному росту. Матфея 13:20–21 |

| Тернии | • Заботы мирские, обольщение богатства. Матфея 13:22 | |

| Фрукты | • Делиться Евангелием с другими. Приведение других ко Христу. |

| • Слышание Слова | • Евангелие и кому оно проповедуется | |

| • Сеятель есть Христос в притче | . Распространение Евангелия. | |

| • Семя | • это Евангелие Христа. | |

| • Куда ушло семя | • Евангелие получило (проросло) семя следующими способами: | |

| • Придорожный | – Рядом с тропой или дорогой – Неподготовленная или затвердевшая почва. Слово Божье не успевает укорениться, сатане позволено украсть его. | |

| • Каменистые места | – Слышит слово и принимает его, но оно не имеет глубокого корня. | |

| • Шипы | – Мирские заботы. Слышит слово, но вещи этого мира важнее слова. | |

| • Хороший грунт | Слышит Слово и понимает его. Он пускает корни в сердце и приносит плоды. |

18 Итак слушайте притчу о сеятеле. 19 Ко всякому, слушающему слово о Царствии (Семя – Евангелие) и не разумеющему, приходит лукавый (нечестивый) и похищает посеянное в сердце его. Это тот, кто получил семя на дороге. 20 А посеянное на каменистых местах есть тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его; 21 Но не имеет в себе корня, но непостоянен: ибо, когда настанет скорбь или гонение за слово, мало-помалу соблазняется. 22 И тот, кто получил семя в тернии, есть тот, кто слышит слово; а заботы мира сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. 23 А посеянное в добрую землю есть тот, кто слышит слово и разумеет его; который и приносит плод, и приносит плод, иной во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать.

22 И тот, кто получил семя в тернии, есть тот, кто слышит слово; а заботы мира сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. 23 А посеянное в добрую землю есть тот, кто слышит слово и разумеет его; который и приносит плод, и приносит плод, иной во сто крат, иной в шестьдесят, иной в тридцать.

Возможно, вам придется повторять это снова и снова, прежде чем вы поймете. Если вы не можете получить это сразу, молитесь о Святом Духе и ждите. Отложите его и вернитесь к нему позже со свежим умом.

Не заставляйте элементы и символы соответствовать вашим идеям. Это притча. Когда используются символы и прообразы, их следует понимать не так, как мы думаем, а так, как их интерпретирует Библия.

В качестве примера того, что я имею в виду, говоря о силе элементов; в реальном мире у семян нет выбора, куда их посадить. В притче это наш выбор относительно того, в какой среде мы хотим находиться и как мы позволяем слову «укорениться» в нашей жизни. В притче мы можем выбрать, на какой почве мы посажены. Пример, который дал Иисус, должен показать нам, что произойдет с теми, кто выбрал неправильную среду для жизни. Мы должны выбирать, в каком окружении мы будем жить и как мы будем получать слово, и будет ли это окружение тем местом, где слово Божье укоренится и возрастет в наших сердцах. Притча побуждает нас изменить свой неверный выбор, но в реальном мире семена не могут прорасти сами по себе или по собственному выбору.

Пример, который дал Иисус, должен показать нам, что произойдет с теми, кто выбрал неправильную среду для жизни. Мы должны выбирать, в каком окружении мы будем жить и как мы будем получать слово, и будет ли это окружение тем местом, где слово Божье укоренится и возрастет в наших сердцах. Притча побуждает нас изменить свой неверный выбор, но в реальном мире семена не могут прорасти сами по себе или по собственному выбору.

Далее: Как использовать притчи

Притчи Иисуса

Притчи ИисусаПРИТЧИ ИИСУСА

54 И сказал Он народу: когда увидите облако, поднимающееся над

на западе вы сразу говорите: «Идет дождь»; и так бывает. 55 А

когда вы видите, что дует южный ветер, вы говорите: «Будет зной».

нагревать’; и это случается. 56 Вы, лицемеры! Вы умеете интерпретировать

внешний вид земли и неба; но почему ты не знаешь, как интерпретировать

настоящее время? 57 «И почему вы не судите по себе, что правильно? 58

Когда вы идете со своим обвинителем к магистрату, постарайтесь уладить

с ним на пути, чтобы он не увлек тебя к судье, а судья руку

ты к офицеру, и офицер посадил тебя в тюрьму. 59Я говорю тебе,

ты никогда не выберешься, пока не заплатишь до последней копейки».

59Я говорю тебе,

ты никогда не выберешься, пока не заплатишь до последней копейки».

Медитация: Насколько хорошо вы читаете знаки? Иисус ожидает Его ученики правильно читают

0289 «предназначен

для падения и восстания многих в Израиле и быть знамением, которое будет

противодействуй, да откроются помышления многих» (Луки 2:34-35).

Иисус не дал им никакого знака, кроме самого себя и окончательного доказательства своей божественности.

когда он воскрес из мертвых. Господь открывается нам во многих отношениях

— в его слове и в «преломлении хлеба» на вечере Господней

или евхаристия, в его Церкви — тело Христово, в его творении, и

даже в повседневных обстоятельствах нашей жизни. Если мы ищем Господа, мы

можем быть уверены, что Он даст нам все необходимое для исполнения Его воли.

Больше всего Господь уверяет нас в Своем присутствии и обещании, что Он

никогда не покинет нас. Был найден молитвенник Терезы Авильской.

содержат закладку с надписью: Пусть ничто тебя не тревожит, пусть ничто

напугать вас; Все проходит: Бог никогда не меняется. Терпение достигает

все к чему стремится. Кто имеет Бога, тот ни в чем не нуждается, достаточно одного Бога. Достаточно ли вам Бога?

0289 «предназначен

для падения и восстания многих в Израиле и быть знамением, которое будет

противодействуй, да откроются помышления многих» (Луки 2:34-35).

Иисус не дал им никакого знака, кроме самого себя и окончательного доказательства своей божественности.

когда он воскрес из мертвых. Господь открывается нам во многих отношениях

— в его слове и в «преломлении хлеба» на вечере Господней

или евхаристия, в его Церкви — тело Христово, в его творении, и

даже в повседневных обстоятельствах нашей жизни. Если мы ищем Господа, мы

можем быть уверены, что Он даст нам все необходимое для исполнения Его воли.

Больше всего Господь уверяет нас в Своем присутствии и обещании, что Он

никогда не покинет нас. Был найден молитвенник Терезы Авильской.

содержат закладку с надписью: Пусть ничто тебя не тревожит, пусть ничто

напугать вас; Все проходит: Бог никогда не меняется. Терпение достигает

все к чему стремится. Кто имеет Бога, тот ни в чем не нуждается, достаточно одного Бога. Достаточно ли вам Бога? Иисус использовал яркую иллюстрацию, чтобы указать на неотложность получения

правильно с Богом.

ru/part_63

ru/part_63 Не полагайтесь на свой интеллект, позвольте Библии интерпретировать себя. Притчи 3:5–8… не полагайся на разум твой…

Не полагайтесь на свой интеллект, позвольте Библии интерпретировать себя. Притчи 3:5–8… не полагайся на разум твой…