виды, процессы, свойства и функции

Функционал человеческой психики обширен. Один из инструментов, которые люди используют ежедневно — память. Она связана с интеллектом, имеет разные типы и объем. Память в психологии — это важный объект исследований. Понимание принципов ее работы открывает перед учеными возможности к поиску методов лечения патологий, связанных с запоминанием. Цели исследований — найти метод восстанавливать утраченные воспоминания и стирать ненужные.Понятие и суть

Памятью в психологии называют комплекс познавательных способностей и высших психических функций, с помощью которых человек накапливает и воспроизводит информацию. Способностью к запоминанию обладают все высшие животные, но у человека она уникальна и наиболее развита.

Память связана со всеми познавательными процессами: мышлением, восприятием, ощущениями. Это делает процесс ее изучения сложным, но интересным и полезным с практической точки зрения.

Классификация по типам и способам запоминания

Каждый человек обладает разными способами обработки данных, которые одинаково важны.

- Сенсорная — считывает информацию, воздействующую на системы органов чувств. Данные, попадая в память, остаются доступными сознанию, но изменить их нельзя. Сенсорная картина мира кажется цельной, но состоит из фрагментов — взаимодействующих частей мозга. В создании воспоминаний участвуют передние ядра таламуса, эмоциональные центры лимбической системы и гиппокампа. Объекты сенсорного восприятия — изображения, звуки, тактильные контакты, запахи. Чтобы восстановить целостную картину воспоминания, достаточно активировать один тип восприятия и мозг дополнит остальные части сам.

- Эйдетическая — длительная память, в которой образы хранятся в мельчайших подробностях. Люди, у которых развит этот вид запоминания, могут воспроизводить любые данные, с которыми они сталкивались в течение жизни. Запоминание происходит механически, без дополнительных усилий.

- Социальная — запоминание социальных связей. С помощью этого вида обработки информации человек поддерживает отношения с другими людьми: запоминает имена, данные о характере, деятельности, социальном положении.

Размер социальной памяти имеет пределы: индивид способен контактировать с ограниченным количеством людей.

Размер социальной памяти имеет пределы: индивид способен контактировать с ограниченным количеством людей. - Топографическая — запоминание пространства. Этот вид запоминания необходим для обработки данных о жилье, окрестностях, местах отдыха, путешествиях. Человек обрабатывает данные, создавая в воображении карты: графики дорог и метрические свойства. Определяя свое место, он сверяется с внутренней картой. Вначале человек формирует карты-пути, а после дополняет их образами. Топографическое запоминание долговременно, объем и скорость зависят от работы гиппокампа.

Также выделяют кратковременную и долговременную память. Если нужно запомнить краткий объем информации объемом до десяти слов, он сохраняется в кратковременной памяти. Он легко воспроизводится, но быстро забывается. Когда требуется сохранять данные продолжительное время, задействуется долговременную память.

Для перевода информации в категорию долгохранимой требуется волевое усилие. Данные нужно повторить минимум 3 раза, используя разные виды вспомогательных материалов: текст, изображения, звуки. Разные виды памяти в психологии одинаково важны, но именно долговременная позволяет в любой момент воспроизвести воспоминание.

Разные виды памяти в психологии одинаково важны, но именно долговременная позволяет в любой момент воспроизвести воспоминание.

Физиология процесса запоминания

Способность сохранять информацию присуща не только человеку. Животные, имеющие развитую ЦНС, также могут запоминать и воспроизводить данные (перелетные птицы знают маршруты). Объем и длительность хранения данных зависит количества нервных клеток, задействованных в процессе.

Информация, зафиксированная кратковременной памятью, переходит в долговременную благодаря сложному биохимическому процессу. Нейроны, из которых состоит мозг, работают как записывающее устройство — они запоминают информацию, сохраняют ее. Данные записываются не на отдельные нейроны, а на нейронную сеть — устойчивое скопление клеток.

Когда человек запоминает информацию, нейроны активизируются. Данные переходят по волокнам, достигают скопления. Для информации увиденной ранее в мозгу существует готовое скопление. Для данных, которые человек узнал впервые, формируется новая нейронная сеть. Между сетями есть связи. Нарушение в работе хотя бы одной из них приводит к стиранию воспоминаний.

Между сетями есть связи. Нарушение в работе хотя бы одной из них приводит к стиранию воспоминаний.

Методы изучения

Для изучения способности человека запоминать и обрабатывать информацию используют:

- Сбор информации — изучение биографии испытуемого, наблюдение, проведение экспериментов и тестов, изучение результатов деятельности.

- Аналитическую биохимию. Проводится на основе результатов клинических исследований.

- Электрофизиологию. Активность мозга фиксируется с помощью магнитно-резонансной томографии.

- Фармакологию. Исследуется влияние на мозговую активность различных стимулирующих препаратов.

- Клиническую психофизиологию. За поведением испытуемого наблюдают в условиях клинической лаборатории.

При необходимости исследовать можно не только человеческую память. Ученые проводят эксперименты на млекопитающих, растениях и даже микроорганизмах.

Способы тренировки и развития

Если у человека нет физиологических нарушений, он может улучшить работу памяти: ускорить запоминание и увеличить объем. Для этого подходят простые упражнения, разработанные для детей и взрослых.

Для этого подходят простые упражнения, разработанные для детей и взрослых.

Развитие у детей

Заметить отставание в развитии памяти у детей можно в младшем возрасте, но до 3–4 лет родители не беспокоятся об этом, и обращаются к психологу когда ребенку предстоит идти в 1 класс. И хотя время упущено, ситуации можно помочь.

Для развития зрительной памяти используют метод «Сюжетные картинки». Перед ребенком выкладываются карточки, на которых изображен короткий сюжет. Некоторое время дошкольник рассматривает его. Когда он будет готов, взрослому нужно поменять карточки местами. Задача ребенка — восстановить последовательность действий. Для слуховой памяти подойдут упражнения по запоминанию слов и цифр. Начинать нужно с трех, постепенно доводя до 6–7.

Развитие у взрослых

Тренировать навык запоминания можно с любым материалом: пересказывать сюжет фильма, заучивать стихи, номера телефонов, слова иностранного языка. Заниматься можно во время перерыва на работе, используя подручные предметы. Например, разложить на столе канцелярские принадлежности, сфотографировать, поменять местами и расставить их, как они лежали вначале.

Например, разложить на столе канцелярские принадлежности, сфотографировать, поменять местами и расставить их, как они лежали вначале.

Связь с другими науками

Поскольку память — психофизиологический процесс, во время экспериментов необходимо отслеживать активность мозга и другие физиологические реакции. Поэтому психологи работают в экспертных группах с учеными других направлений:

- физиологами;

- невропатологами;

- психиатрами;

- нейрохирургами;

- геронтологами;

- дефектологами.

Результаты исследований используют для разработки методов лечения нарушения памяти и развития способностей к запоминанию.

Виды и симптомы нарушений

Нарушения памяти проявляются неспособностью человека запомнить новую информацию или воспроизвести старую. Впервые явление амнезии в отечественной психиатрии описал психиатр С. Корсаков. Он рассматривал его как следствие злоупотребления алкоголем. Долгое время амнезия носила название «корсаковский синдром».

- Гипомнезия — снижение функций памяти, связанное с возрастом или заболеваниями мозга.

- Гипермнезия — нарушение способности стирать воспоминания. Встречается редко, обычно проявляется в раннем возрасте или после сильного эмоционального потрясения.

- Парамнезия — замена настоящих воспоминаний ложными, смещение образов из прошлого и настоящего.

Также есть отдельный вид амнезии — детская. Так называют потерю воспоминаний из раннего детства. Обычно люди не помнят, что происходило с ними до 4–5 лет. Это связано с особенностями развития психики: воспоминания блокируются в подсознании, и вспомнить их самостоятельно человек не может. Вернуть их можно под гипнозом или во время глубокой медитации.

Понятие памяти. Виды памяти и их характеристика — Студопедия

Виды памяти и их характеристика — Студопедия

Память играет важнейшую роль в жизни человека. Наша психика не только получает непосредственную информацию об окружающем мире при помощи органов чувств и благодаря мышлению, но и хранит, накапливает ее. В течение всей жизни мы узнаем что-то новое и накапливаем информацию благодаря памяти. Сергей Леонидович Рубинштейн указывал, что без памяти человек представлял бы собой «существо мгновения», а, по словам Ивана Михайловича Сеченова, он постоянно находился бы в положении новорожденного. Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшим познавательным процессом.

Нельзя утверждать, что вся информация, с которой человек сталкивается в своей жизни, надолго хранится в психике. Память человека избирательна и работает по своим законам

. С одной стороны, в психике сохраняется значимая для жизни индивида информация, а с другой – человек «избавляется» от «лишней» информации. Если бы сохранялась вся несущественная информация, то нервные сети оказались бы настолько перегруженными, что мозг, в конце концов, уже не мог бы отделять главное от второстепенного, а его бы деятельность была полностью парализована. Это и позволяет утверждать, что память – представляет собой способность не только к запоминанию, но и к забыванию.Память – психический познавательный процесс, заключающийся в запечатлении, сохранении и последующем воспроизведении информации (того, что человек отражал, делал, переживал), что делает возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. К памяти относится и процесс забывания.

Таким образом, память – это важнейшее условие психической жизни личности. Она обеспечивает единство и целостность человеческой личности.

Исследования памяти ведутся в рамках различных подходов. Физиологический подход сводится к изучению физиологических механизмов запоминания и сохранения информации. Например, О. Хебб (1949) установил, что информация кратковременно запоминается в психике благодаря возникновению электрической импульсной активности в замкнутых цепях нейронов, а переход этой информации в долговременную память связан с устойчивыми изменениями, возникающими в результате многократного прохождения импульсов через одни и те же синапсы («синапс» – место соединения нервных клеток). Это облегчает последующее прохождение биотоков по этим путям.

В исследованиях советского ученого Е. Н. Соколова показано, что повторяющееся воздействие внешнего раздражителя приводит к формированию в нервной системе «следа», сохраняющего параметры раздражителя. Этот след назван ученым «нервной моделью стимула». Биохимический подход предполагает, что память функционирует благодаря определенным химическим изменениям в нервных клетках. Признается, что сигналы из внешнего мира вызывают химические изменения в нервных клетках. При этом происходит перегруппировка между различными типами белковых молекул нейронов, что и является предпосылкой запоминания. Психологический подход исследования памяти связан с положениями ряда теорий относительно психических механизмов запоминания. Рассмотрим идеи некоторых теорий.

1. Ассоциативное направление. Представители данного направления считают, что в основе памяти лежат ассоциации (ассоциация – связь между двумя психическими явлениями, при которой актуализация одного из них влечет за собой появление другого). Предметы или явления, связанные в действительности, связываются и в памяти человека. Мы можем, встретившись с одним из этих предметов, по ассоциации вспомнить другой, связанный с ним. Запомнить что-то, по мнению представителей этого направления, – значит связать то, что требуется запомнить, с чем-то уже известным – образовать ассоциацию.

2. Гештальттеория. При объяснении функционирования памяти сторонники данной теории используют понятие «гештальт», обозначающее целостную структуру, организацию, не сводимую к сумме составляющих его частей. В качестве основы образования связей здесь признается организация материала, которая определяет и аналогичную структуру следов в мозгу по принципу изоморфизма, т.е. подобия по форме.

3. Психоаналитическое направление. Психоаналитики большое внимание уделяют роли бессознательного уровня психики в запоминании, сохранении, забывании информации. В частности, ими показана значительная роль ранних эмоциональных переживаний, следы которых могут влиять на всю последующую жизнь человека. Также особое внимание уделяется ими тому, как негативная информация (воспринимаемая как несущая угрозу для Я) вытесняется из сознания и проявляет себя через сновидения, юмор, оговорки и другие проявления бессознательного.

4. Деятельностный подход. Основная идея, которая отстаивается учеными в рамках данной теории, сводится к следующему: процессы и механизмы памяти обусловлены содержанием и организацией осуществляемой человеком деятельности. Большое значение в изучении памяти имеет исследование конкретных механизмов интериоризации (интериоризация – формирование внутренних структур психики в результате усвоения структур внешней деятельности). Во многом на положениях именно этой теории строится учебная деятельность в школе: уделив должное внимание созданию оптимальных условий для учебной деятельности, мы способствуем развитию памяти детей.

Итак, согласно представлениям отечественных психологов физиологической основой памяти являются следы бывших раннее нервных процессов, сохраняющихся в коре больших полушарий головного мозга в результате пластичности нервной системы. Любой вызванный внешним раздражением нервный процесс, будь то возбуждение или торможение, не проходит для нервной ткани бесследно, а оставляет в ней «след» в виде определенных функциональных изменений, которые облегчают течение соответствующих нервных процессов при их повторении, а также их повторное возникновение при отсутствии вызвавшего их раздражителя.

Виды памяти.

Существует несколько подходов к классификации видов памяти. Наибольшее распространение в психологии получили классификации по следующим основаниям: 1) по характеру психической активности; 2) по длительности сохранения; 3) по характеру целей деятельности, 4) в зависимости от способа запоминания.

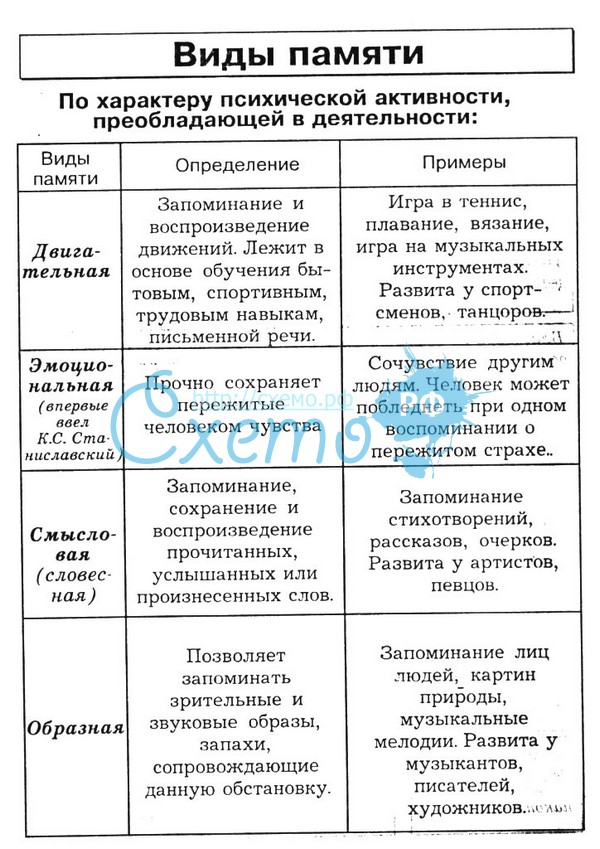

1) По характеру психической активности, преобладающей в деятельности, память делят на 1) двигательную, 2) эмоциональную, 3) образную и 4) словесно-логическую.

Двигательная память – это запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений, и их последовательности. Данный вид памяти лежит в основе освоения таких конкретных видов деятельности, как ходьба, письмо, вождение автомобиля, спорт, вязание и др.

Эмоциональная память – это запоминание переживаний в связи с восприятием каких-либо значимых объектов, событий, ситуаций.

Образная память – это память, при которой информация запоминается в виде представлений (образы предметов, природы, искусства, запахов и т.д.). Условно можно сказать, что при образной памяти речь идет о запоминании образов восприятия (информации, полученной при помощи органов чувств). Когда человек способен сохранять и воспроизводить ранее воспринятые образы предметов и событий в самых подробных деталях, говорят о проявлении эйдетизма (или эйдетической памяти).

Словесно-логическая память связана с формами и операциями мышления и позволяет усваивать посредством слов продукты человеческой культуры.

2) По длительности сохранения воспринятой информации память бывает долговременной, кратковременной и оперативной (иногда выделяют также мгновенную и генетическую).

Кратковременная память – это быстрое запоминание информации на короткий срок. В течение каждого дня мы воспринимаем и запоминаем самую различную информацию, которая практически сразу забывается нами. Например, если вы переходите улицу и уступаете проезжающей машине, то чаще всего информация о ней вами будет забыта. Если же вас спросить об этом сразу, вы вероятнее всего сможете вспомнить цвет, форму и некоторые другие особенности машины.

Долговременная память – сохранение информации в психике в течение длительного времени. Считается, что долговременная память – самая сложная и важная система памяти, так как именно благодаря ней человек накапливает и трансформирует свой жизненный опыт. Информация запоминается нами на длительное время по разным причинам. Так, мы надолго запоминаем информацию, если: многократно воспринимаем те или иные объекты, ситуации, людей; при запоминании у нас возникают сильные эмоциональные переживания; если воспринимаемая информация очень значима для нас и др.

Оперативная память обеспечивает запоминание и сохранение информации, необходимой для обеспечения текущей деятельности. После прекращения деятельности эта информация чаще всего забывается, либо попадает в долговременную память.

3) По характеру целей деятельности память может быть произвольной и непроизвольной.

Непроизвольная память – это запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специальная цель что-то запомнить и, соответственно, не затрачивается никаких волевых усилий.

В тех случаях, когда мы целенаправленно запоминаем нужную нам информацию, говорят о произвольной памяти. Произвольная память важна в любой деятельности, осуществляемой человеком:

4) Кроме того, в зависимости от способа запоминания память может быть механической и смысловой. Механическая память предполагает запоминание информации посредством многократного повторения, без установления смысловых связей между разными объектами. Смысловая память связана с установлением смысловых связей между запоминаемой и имеющейся в психике информацией. Помимо смысловой связи человек может использовать и ассоциативные связи. Некоторые ученые считают, что продуктивность смыслового запоминания информации примерно в 25 раз выше механического.

Память, ее основные виды и их характеристика. Теории памяти в психологии

1. Общая характеристика памяти

2.Виды памяти

3.Теории памяти в психологии.

Память — это психический процесс, который проявляется в способности человека сохранять свой прошлый опыт, а также позволяющий повторно применить его в своей жизни и деятельности. Память — следовое психическое отражение прошлого. Она позволяет соединить в единый процесс настоящее, прошлое и будущее. Именно благодаря памяти человек усваивает опыт предыдущих поколений, приобретает новые знания, навыки и умения (Козубовский, В.М. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие)

Благодаря памяти человек осознает единство прошлого и настоящего, сохраняется целостность человеческого «Я». Без определенного объема памяти невозможны умственная деятельность, воображение, создание образов, ориентация в среде вообще.

Основные процессы памяти — это сохранение, узнавание, забывание и воспроизведение информации. Узнавание является более простым процессом по сравнению с воспроизведением. Оно происходит при наличии объекта, тогда как воспроизведение — в его отсутствие.

Более сложный характер воспроизведения демонстрирует и онтогенетическое развитие памяти — узнавание людей, предметов замечено уже у детей 4-х месяцев, а воспроизведение — у 9-и месячных.

закрепления, сохранения и воспроизведения следов полученных впечатлений.

2. Виды памяти и краткая характеристика

Виды памяти классифицируют по следующим признакам: степень осознанности запоминаемой информации (образов), характер психической активности, продолжительность сохранения образов, цели исследования, характер связи с целями деятельности

Характер психической активности зависит от того, какие виды анализаторов, сенсорных систем и подкорковых образований мозга включены в процессы памяти. Исходя из этого выделяют память: образную, двигательную, эмоциональную, словесно-логическую.

Образная память — это запоминание, сохранение и воспроизведение образов ранее воспринимавшихся предметов и явлений действительности. Различают подвиды образной памяти: зрительную (визуальную),слуховую (звуковую, аудиальную), вкусовую, обонятельную; тактильную.

Двигательная (она же моторная) память — это способность запоминать, сохранять и воспроизводить различные характеристики движения, их амплитуду, быстроту, темп, ритм, последовательность (езда на велосипеде, плавание, игра в волейбол и пр.).

Эмоциональная память — это память на. Пережитые и сохраненные в памяти эмоциональные состояния выступают как сигналы либо побуждающие к действию, либо удерживающие от действий, вызвавших в прошлом отрицательные переживания.

Словесно-логическая (семантическая) память выражается в запоминании и воспроизведении наших мыслей. Мы запоминаем и воспроизводим мысли, возникшие у нас в процессе обдумывания, размышления, помним содержание прочитанной книги.

Данный вид памяти по степени участия мышления делят на механическую и логическую.

Память называют механической в том случае, когда запоминание и сохранение информации происходит преимущественно путем многократного повторения без осмысления ее содержания.

С возрастом такая память имеет свойство ухудшаться. Примером механической памяти может быть «насильственное» запоминание слов, которые не связанны по смыслу .

В отличии от механической, логическая память основывается на применении смысловых связей между запоминаемыми объектами, явлениями или предметами.

По степени осознанности запоминаемой информации также выделяют имплицитную и эксплицитную виды памяти.

Имплицитной является память на материал, который человеком не осознается. Процесс запоминания идет в данном случае независимо от сознания, неявно, и потому недоступно для непосредственного наблюдения. Такая память требует своеобразного «запуска» и таким стартером может стать необходимость решения какой-то важной для данного момента задачи. При этом человек не осознает те знания, которыми он обладает.

Например, в процессе социализации человек воспринимает ценности и нормы общества, не осознавая основные теоретические принципы, которые лежат в основе его поведения. Это происходит у него как бы само по себе.

Эксплицитная память, напротив, основана на сознательном применении человеком ранее полученных знаний. И при решении какой-либо задачи эти знания извлекаются из сознания на основе узнавания, припоминания и т.п.

Существует также деление памяти на виды, которое напрямую связано с особенностями выполняемой деятельности. Так, в зависимости от целей деятельности память делят на непроизвольную и произвольную.

Непроизвольная память — запоминание и воспроизведение, осуществляющееся автоматически, без волевых усилий человека, без контроля со стороны сознания. В детстве данный вид памяти более развит, а с возрастом слабеет.

Произвольная память требует волевых усилий человека и цели запоминания и осуществляется с помощью специальных приемов.

Например, заучивание стихов. Или запоминание работником полиции внешних признаков в облике разыскиваемого преступника с целью его опознания при встрече и ареста. Нужно отметить, что сравнение характеристик произвольной и непроизвольной видов памяти по прочности запоминания информации не дает абсолютных преимуществ ни одной из них.

По длительности сохранения образов память человека делят на мгновенную (сенсорную), кратковременную, оперативную и долговременную память.

Наконец, в зависимости от целей исследования подразделяют память генетическую (биологическую), эпизодическую, реконструктивную, репродуктивную, ассоциативную, автобиографическую Генетическая (биологическая) память — это память на биологические события огромного эволюционного периода человека как вида.

Она обусловливается механизмом наследственности и сохраняет склонность человека к образцам действия и определенным видам поведения в конкретных ситуациях. Именно через генетическую память передаются инстинкты, элементарные врожденные рефлексы и даже элементы физического облика человека. Эпизодическая память хранит отдельные фрагменты информации с фиксацией ситуации, в которой она была воспринята (место, время, способ

Репродуктивная память — это повторное воспроизводство путем припоминания сохраненного ранее оригинального объекта. Реконструктивная память заключается не столько в воспроизводстве объекта, сколько в восстановлении нарушенной последовательности стимулов в ее изначальной форме. Ассоциативная память базируется на любых установленных функциональных связях (ассоциациях) между запоминаемыми объектами. Автобиографическая память — память о событиях собственной жизни.

3.Теории памяти в психологии. Ассоциативная теория памяти Г. Эббингауза

Теория памяти, которая легла в основу первых классических экспериментальных исследований Г. Эббингауза и его продолжателей (Г.Э. Мюллера, А. Пильцекера, Ф. Шумана и др.), была целиком построена на учении об ассоциациях.

Существенным в этой теории является то, что факт внешней смежности впечатлений сам по себе признается достаточным для установления связи между представлениями и для их воспроизведения.

Исходя из этого, Эббингауз и построил все свое исследование. Он пользовался рядами бессмысленных слогов, состоящих из трех букв (одной гласной, расположенной между двумя согласными, например туг-фал-дор-сэт), с выключением всех тех комбинаций, которые давали какое-либо осмысленное слово. В подборе такого материала Эббингауз руководился стремлением получить однородный материал и создать единообразные условия для различных испытуемых. Отсутствие осмысленного содержания в заучиваемом материале и смысловых связей в нем было для Эббингауза несущественно, потому что для него процесс воспроизведения определялся фактом создающей ассоциативные связи внешней смежности заучиваемого материала.

Об этой классической теории, которая попыталась свести память к одним лишь ассоциативным связям, приходится сказать следующее: ассоциативные связи играют, несомненно, значительную роль, особенно в элементарных формах памяти; однако работа памяти в целом, особенно высшие формы памяти у человека, несводимы к одним лишь ассоциациям и не могут быть безостаточно объяснены ассоциативной теорией.

Сравнение результатов заучивания бессмысленных слогов и осмысленных слов, затем отдельных осмысленных слов и слов, объединенных в осмысленные предложения связного текста, показало, что работа памяти находится в прямой зависимости от наличия смысловых связей, объединяющих запоминаемый материал в более или менее обширные смысловые целые.

Зависимость воспроизведения от смыслового содержания была выявлена в работе А.Г. Комм особым экспериментальным приемом, заключавшимся в том, что испытуемым предлагалось воспроизвести один и тот же материал по разному плану. Оказалось, что с изменением интерпретации и общего плана рассказа изменяется подбор и воспроизводимых деталей: при одном плане и одной интерпретации воспроизводятся и выпадают одни части, при другом плане и другой интерпретации — другие части.

Концепция памяти А. Бине и К. Бюлера

Концепция, представленная А. Бине и К. Бюлером, выдвигает на передний план смысловое содержание, опираясь на тот бесспорный факт, что запоминание смыслового содержания не совпадает механически с запоминанием речевой формы, в которой оно дано.

Исследования (А. Бине, К. Бюлера и ряда других) отчетливо вскрыли роль осмысливания в запоминании и показали, что осмысленное запоминание подчинено иным закономерностям, чем механическое воспроизведение на основе ассоциаций по смежности. При воспроизведении осмысленного текста его основные, наиболее существенные по смыслу части воспроизводятся значительно лучше; забывается по большей части второстепенное, несущественное. Несущественное, таким образом, отсеивается; существенные же по смыслу части как бы вычленяются из смежных с ними, но существенно по смыслу с ними не связанных частей, объединяясь в памяти с теми, с которыми их связывает смысловой контекст. Таким образом, вместо механического воспроизведения смежных частей, которое должно было бы иметь место согласно законам ассоциации, фактически при запоминании и воспроизведении осмысленного текста происходит значительно более сложный процесс смыслового отбора, в результате которого преимущественно закрепляется наиболее существенное для данного субъекта, основной смысловой остов текста. Самый текст при этом подвергается более или менее значительной реконструкции. Воспроизведение в этих случаях определяется не смежностью, а может совершаться вопреки связям по смежности, в соответствии со смысловыми связями.

Представители этого направления пытаются превратить память в воспроизведение чистых мыслей, вовсе не зависящих от какой-либо речевой формы. Поскольку они разрывают и внешне противопоставляют друг другу запоминание мыслей и запоминание слов, они неизбежно приходят к выводам, смыкающимся с антагонистической, казалось бы, теорией Эббингауза, в которой смысловое содержание, хотя и с противоположной тенденцией, также отрывается от словесного текста.

Деятельностная теория памяти

В современной науке все большее признание приобретает теория, которая в качестве основного понятия рассматривает деятельность личности как фактор, детерминирующий формирование всех ее психических процессов, в том числе и процессов памяти. Согласно этой концепции, протекание процессов запоминания, сохранения и воспроизведения определяется тем, какое место занимает данный материал в деятельности субъекта.

К числу закономерностей общего порядка, выражающих значение смысловых связей и играющих существенную роль в работе памяти, следует отнести еще то, что можно назвать функциональным принципом в работе памяти. Он играет особенно существенную роль в процессе припоминания.

Многочисленные наблюдения, которые у нас в этом направлении накопились и которые легко может сделать всякий, побуждают нас считать все указанные факты проявлением общей закономерности и выдвинуть функциональный принцип или закон воспроизведения по функциональному признаку как один из общих законов памяти.

Этим функциональным принципом, в частности, объясняется, по-видимому, один тоже повседневный и все же, как будто парадоксальный факт: мы часто помним, что чего-то не помним; при припоминании забытого, если нам подвернется не то, что мы старались вспомнить, мы сейчас же сознаем или чувствуем: нет, это не то. Таким образом, мы знаем, что мы забыли, хотя, казалось бы, что, раз это забыли, мы этого не знаем. В действительности у нас в этих случаях обычно есть некоторое функциональное знание о связях, в которых стоит забытое нами. Припоминая, мы очень часто ищем носителя определенных, более или менее ясно осознанных функций, связей. В процессе припоминания мы из них исходим, и, когда нам как будто вспоминается забытое, мы проверяем, то ли нам вспомнилось, что мы хотели припомнить, по тому, как всплывшее в памяти входит в эти связи. Отождествляя всплывшее в памяти с искомым или отвергая его как не то, что мы хотели припомнить, мы в значительной мере базируемся на некотором смысловом контексте, из которого исходит припоминание.

Память с точки зрения гештальттерапии

Совокупность фактов, свидетельствующих о роли структурного объединения материала в процессе запоминания, была использована гештальтпсихологией. Ее представители попытались превратить структуру в такой же всеобщий принцип, каким ассоциация была для сторонников ассоциативной теории. Структурирование признается единственной и универсальной основой памяти.

Основное понятие гештальтпсихологии — понятие гештальта (от нем. Gestalt — образ), что означает изначально целостную структуру. Психической деятельности свойственно стремление к целостности, завершенности. В соответствии с этим в качестве основы образования связей здесь признается организация материала, которая определяет и аналогичную структуру следов памяти в мозге по принципу изоморфизма, т.е. подобия по форме. В гештальтпсихологии принцип целостности выступает как изначально данный, и законы гештальта (как и законы ассоциаций) действуют вне и помимо воли и сознания самого человека.

Стремление психической деятельности к завершенности проявляется также в том, что неоконченное действие, невыполненное намерение оставляет след в виде напряжения в системе психики. Это напряжение стремится разрядиться (в реальном или символическом плане). Следствием сохраняющегося напряжения является, к примеру, эффект незавершенного действия, который состоит в том, что содержание неоконченного действия запоминается человеком лучше, чем содержание оконченного. Отсутствие целостности, завершенности порождает не только напряжение, но способствует внутренним конфликтам, неврозам.

Основной принцип теории памяти, по гештальту, заключается в том, что анализ отдельных элементов ассоциации не может привести к пониманию целого, поскольку целое определяется не суммой, а взаимозависимостью отдельных его частей. Отдельно взятая часть — только часть и никакого представления о целом не дает.

Таким образом, вся многообразная деятельность памяти опять сведена к одной форме. Вместо универсального закона ассоциации гештальтисты пытаются установить универсальный принцип структуры.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПАМЯТИ

Эти теории предполагают образование новых белковых веществ (нейропептидов и других) при долговременном запоминании.

Вначале, непосредственно после воздействия раздражителя, в нервных клетках происходит электрохимическая реакция, вызывающая обратимые физиологические изменения в клетках (кратковременное запоминание), а далее на ее основе возникает собственно биохимическая реакция со структурными изменениями нейрона, обеспечивающая долговременную память (двухступенчатый характер механизма запоминания). Экспериментально получены данные о важной роли рибонуклеиновой кислоты (РНК) и олигопептидов в осуществлении функции запоминания.

Наиболее волнующими экспериментами в последние годы стали попытки перенести память от одного животного к другому («пересадка памяти»). Если обучить планарию (плоский червь), что свет всегда предшествует току, а затем умертвить ее и скормить другой планарии, то оказывается, что приобретенный первой планарией опыт частично передается второму червю. Планария сравнительно примитивный организм, и она может обладать особыми механизмами научения, которые не имеют никакого значения для понимания памяти у высших организмов. Однако имеются данные об успешности подобного опыта на мышах и крысах — был осуществлен «перенос памяти» о выработанных условных рефлексах от одной особи к другой с помощью инъекций гомогената мозга предварительно обученного животного-донора.

НЕЙРОННЫЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПАМЯТИ

Существует немало теорий, которые поддерживают воззрения о структурных или химических изменениях в самом мозге при накоплении им прижизненной информации.

Запоминание и научение тесно связаны между собой. Даже простейшие формы научения основаны на том, что какое-то событие запоминается. Нейрофизиологам сейчас известн

Определение оперативной памяти в психологии: что она собой представляет

Когда человек говорит о памяти, обычно он имеет в виду ее вообще, как единое целое. Однако она таковой не является, разделяясь на разные виды. Одним из результатов такого деления является оперативная память.

Память человека

Что такое оперативная память

Это понятие хорошо известно современному человеку в отношении умной техники, но мало кто знает, что и к человеческому мозгу данное определение тоже относится. Такое явление, как оперативная память, – это в психологии вид запоминания, работающий на сохранение информации на какой-то определенный срок, ради совершения конкретной задачи. Этот процесс называют еще рабочей памятью.

Например, люди держат в уме что-то здесь и сейчас, потому что это требуется для совершения определенного дела. Поставленная задача будет выполнена, и ставшая ненужной информация тут же забудется.

За функционирование рабочей памяти отвечает отдельная зона мозга – верхняя лобная извилина. Учеными доказано, что травмы, задевшие эту долю, вызывают длительный дефицит оперативной памяти у человека, который в зависимости от степени травмирования не всегда удается компенсировать.

Где находится верхняя лобная извилина

Интересно. По своему принципу работы оперативная память очень похожа на кратковременную. Они обе хранят поступающую информацию недолго. Все же операционная память выделяется отдельно. Следует ли ее считать лишь частью кратковременной или выделять в обособленный вид, ученые еще не определились.

Как используется оперативная память

Данные поступают в рабочую память из кратковременной и сохраняются только на определенный краткий срок, ограниченный выполнением конкретной поставленной задачи.

Например, получив задание добраться по определенному адресу, чтобы купить с рук какой-то предмет, человек конечную точку путешествия заносит сначала в кратковременную память, после – в оперативную, рабочую. Съездив куда надо и забрав искомую вещь, через несколько дней адрес покупатель уже и не вспомнит. Ненужная информация сотрется.

Еще так бывает, когда выступающий на конференции школьник готовит доклад с презентацией. Обычно он запоминает доклад вплоть до мелочей, когда какой слайд нужно переключить, где какую интонацию выбрать. Но после защиты доклада его автору уже не нужно помнить все это, и такие тонкости забываются. Общий смысл доклада сохраняется долгосрочно, но мелкие подробности самого выступления так долго не хранятся.

Школьник с докладом

Как развивать оперативную память

Американские ученые из университета Нью-Джерси доказали прямую связь между оперативной памятью и интеллектуальным развитием. Они подтвердили эту догадку посредством опыта на мышах. Грызуны подвергались специальным тренировкам, вследствие чего их рабочая память развивалась. После этого тестирование их интеллектуальных способностей показало лучшие результаты, чем до тренировок. Представленный эффект для человека тоже описывается как благотворный.

Объем рабочей памяти у человека изначально составляет порядка 5-7 ячеек. Это значит, что, услышав простой телефонный номер, люди могут его тут же воспроизвести, набрав и позвонив по нему. Но мобильный номер телефона, содержащий 11 цифр, так с ходу запомнить уже трудно. Этого объема мало, часто его не хватает для запоминания нужных сейчас данных. Это еще одна причина развивать оперативную память как личностную характеристику.

Развитие проводится так:

- Разделение на группы. Любой человек отмечал про себя хоть раз, что телефонные номера запоминаются не просто как ряд чисел, а разбиваются на подгруппы. Например, 900-123-45-67 вместо 9001234567. Дело в том, что каждая такая подгруппа вместо 2-3 ячеек рабочей памяти занимает всего одну. Итого объем нагрузки снижается. Для проведения этой тренировки нужно представить себе разделение всего объема информации на легче усваиваемые фрагменты, причем в отношении всего вокруг.

- Мнемотехника. Это замена абстрактного определения на нечто, о чем человек уже имеет представление, или связывание, накладывание сложного для запоминания понятия на уже известную интересную информацию. Причем мнемотехника включает в себя все: от визуального объекта до запаха и эмоции. Так, для лучшего запоминания можно придумать уже известные ассоциации, после при ответе представлять их, восстанавливая нужную информацию. Тренироваться с помощью мнемоники можно так: когда что-то нужно запомнить, заучивать информацию стоит не просто так, а в ритме, к примеру, любимой мелодии.

Примеры мнемотехники

- Питание и образ жизни. В норме человек должен получать с пищей комплекс минералов и витаминов, нужный для функционирования всего организма. Но так как современная экология оставляет желать лучшего, может возникать дефицит важных микроэлементов. Для хорошей работы памяти (причем не только рабочей, но и кратковременной, долгосрочной) обязательно нужно употреблять витамины группы В, антиоксиданты С и Е, Омега-3 жирные кислоты. Кроме этого, следует отказаться от алкоголя, сигарет, кофеина и рафинированного сахара. Эти продукты убивают необходимые для функционирования мозга витамины. С никотином даже проводилось исследование: способность запоминать после выкуренной сигареты существенно снижалась.

Важно! Память требует ежедневных тренировок, как и мускулы спортсмена. Потому заниматься ее развитием нужно ежедневно.

Различия оперативной и кратковременной памяти

Кратковременная и оперативная память очень похожи. Обе сохраняют информацию на короткий срок. Отличаться они всегда будут следующим:

- Кратковременная память – сортировочный центр. Она получает информацию от внешнего мира или от организма, после чего распределяет ее дальше: то, что нужно здесь и сейчас, отправляется в оперативную память, что важно и полезно, уходит в долгосрочную, ненужные данные вскоре забываются.

Мультик «Головоломка» хорошо пояснит работу разных видов памяти

- Рабочая память – конечный пункт информации. Данные из нее можно только использовать и забыть.

Мозг человека – орган, от которого зависит человеческое существование, он довольно сложный, чтобы изучить его так подробно, как и костный скелет. Именно поэтому до сих пор ведутся дискуссии на тему, является ли оперативная память отдельным видом памяти или всего лишь состоянием кратковременной. Большинство ученых и врачей склоняется ко второй версии.

Если предположить, что оперативная память – состояние кратковременной, то можно отследить следующую закономерность. Во время использования рабочей памяти возможность человека удерживать в уме нужные данные получается улучшить, зато в отместку страдают критическое мышление, возможность обдумывать, «записывать» информацию в долгосрочную память. Единого мнения нет, но можно сделать предположение, что такое переключение запускает напряжение. Когда результат нужен безотлагательно, сроки ограничены, мозгу легче переключиться в режим рабочей памяти, решить проблему и вернуться к нормальному функционированию.

На примере домохозяйки с кучей задач: у нее одно, второе, пятое, десятое дела, помнить о которых ей помогает оперативная память, работающая динамично. В итоге теряются из памяти довольно важные вещи: солила ли женщина суп или куда положила расческу. Именно поэтому рекомендуется не затягивать с важными делами, если важно не количество, а качество.

Домохозяйка со множеством дел

Видео

Виды памяти и их особенности (Немов Р. С.)

Классификация видов памяти по органам чувств и использованию мнемических средств: образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная и непроизвольная, механическая и логическая, непосредственная и опосредствованная. Особенности кратковременной памяти, ее объем, механизмы, связь с сознанием. Явление замещения — замены информации в переполненной по объему кратковременной памяти. Трудности механического запоминания имен, фамилий и явление замещения. Акустическое перекодирование информации в кратковременной памяти. Связь кратковременной памяти с долговременной, их относительная независимость. Подсознательный характер долговременной памяти человека. Связь долговременной памяти с речью и мышлением, в частности с внутренней речью. Смысловая организация материала в долговременной памяти.Существует несколько оснований для классификации видов человеческой памяти. Одно из них — деление памяти по времени сохранения материала, другое — по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору. В первом случае выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. Во втором случае говорят о двигательной, зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной, эмоциональной и других видах памяти. Рассмотрим и дадим краткое определение основным из названных видов памяти.

Мгновенная, или иконическая, память связана с удержанием точной и полной картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. Эта память — непосредственное отражение информации органами чувств. Ее длительность от 0,1 до 0,5 с. Мгновенная память представляет собой полное остаточное впечатление, которое возникает от непосредственного восприятия стимулов. Это — память-образ.

Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в течение короткого промежутка времени. Длительность удержания мнемических следов здесь не превышает нескольких десятков секунд, в среднем около 20 (без повторения). В кратковременной памяти сохраняется не полный, а лишь обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные элементы. Эта память работает без предварительной сознательной установки на запоминание, но зато с установкой на последующее воспроизведение материала. Кратковременную память характеризует такой показатель, как объем. Он в среднем равен от 5 до 9 единиц информации и определяется по числу единиц информации, которое человек в состоянии точно воспроизвести спустя несколько десятков секунд после однократного предъявления ему этой информации.

Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием человека. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая сознается, соотносится с актуальными интересами и потребностями человека, привлекает к себе его повышенное внимание.

Оперативной называют память, рассчитанную на хранение информации в течение определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. После этого информация может исчезать из оперативной памяти. Этот вид памяти по длительности хранения информации и своим свойствам занимает промежуточное положение между кратковременной и долговременной.

Долговременная — это память, способная хранить информацию в течение практически неограниченного срока. Информация, попавшая в хранилища долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз без утраты. Более того, многократное и систематическое воспроизведение данной информации только упрочивает ее следы в долговременной памяти. Последняя предполагает способность человека в любой нужный момент припомнить то, что когда-то было им запомнено. При пользовании долговременной памятью для припоминания нередко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на практике обычно связано с двумя этими процессами.

Генетическую память можно определить как такую, в которой информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются, по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур. Генетическая память у человека — единственная, на которую мы не можем оказывать влияние через обучение и воспитание.

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для инженеров и художников. Хорошей зрительной памятью нередко обладают люди с эйдетическим восприятием, способные в течение достаточно продолжительного времени «видеть» воспринятую картину в своем воображении после того, как она перестала воздействовать на органы чувств. В связи с этим данный вид памяти предполагает развитую у человека способность к воображению. На ней основан, в частности, процесс запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит.

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям, изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и т.п. Этот смысл он может передать собственными словами, причем достаточно точно. Этим типом памяти обладают ученые, опытные лекторы, преподаватели вузов и учителя школ.

Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом памяти.

Эмоциональная память — это память на переживания. Она участвует в работе всех видов памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На эмоциональной памяти непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более длительный срок.

Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в жизни человека не играют, и их возможности по сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной памятью ограничены. Их роль в основном сводится к удовлетворению биологических потребностей или потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма.

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеют в виду такое запоминание и воспроизведение, которое происходит автоматически и без особых усилий со стороны человека, без постановки им перед собой специальной мнемической задачи (на запоминание, узнавание, сохранение или воспроизведение). Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам процесс запоминания или воспроизведения требует волевых усилий.

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное, во многих случаях жизни оно превосходит его. Установлено, например, что лучше непроизвольно запоминается материал, который является объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а не средства осуществления деятельности. Непроизвольно лучше запоминается также материал, с которым связана интересная и сложная умственная работа и который для человека имеет большое значение. Показано, что в том случае, когда с запоминаемым материалом проводится значительная работа по его осмыслению, преобразованию, классификации, установлению в нем определенных внутренних (структура) и внешних (ассоциации) связей, непроизвольно он может запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Рассмотрим теперь некоторые особенности и взаимосвязь двух основных видов памяти, которыми человек пользуется в повседневной жизни: кратковременной и долговременной.

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует природную память человека и обнаруживает тенденцию к сохранению в течение всей жизни. Им в первую очередь определяется механическая память, ее возможности. С особенностями кратковременной памяти, обусловленными ограниченностью ее объема, связано такое свойство, как замещение. Оно проявляется в том, что при переполнении индивидуально ограниченного объема кратковременной памяти человека вновь поступающая информация частично вытесняет хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает, забывается, не попадает в долговременное хранилище. Это, в частности, происходит тогда, когда человеку приходится иметь дело с такой информацией, которую он не в состоянии полностью запомнить и которая ему предъявляется непрерывно и последовательно.

Почему, например, мы так часто испытываем серьезные трудности при запоминании и сохранении в памяти имен, фамилий и отчеств новых для нас людей, с которыми нас только что познакомили? По-видимому, по той причине, что объем информации, имеющейся в этих словах, находится на пределе возможностей кратковременной памяти, и если к нему добавляется новая информация (а это как раз и происходит, когда представленный нам человек начинает говорить), то старая, связанная с его именем, вытесняется. Непроизвольно переключая внимание на то, что говорит человек, мы тем самым перестаем повторять его имя, фамилию и отчество и в результате скоро о них забываем.

Кратковременная память играет большую роль в жизни человека. Благодаря ей перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается ненужная и остается потенциально полезная. Вследствие этого не происходит информационной перегрузки долговременной памяти излишними сведениями, экономится время человека. Кратковременная память имеет большое значение для организации мышления; материалом последнего, как правило, становятся факты, находящиеся или в кратковременной, или в близкой к ней по своим характеристикам оперативной памяти.

Данный вид памяти активно работает и в процессе общения человека с человеком. Установлено, что в том случае, когда впервые встретившихся людей просят рассказать о своих впечатлениях друг о друге, описать те индивидуальные особенности, которые они во время первой встречи заметили друг у друга, в среднем ими называется обычно такое количество черт, которое соответствует объему кратковременной памяти, т.е. 7+2.

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и надолго отложиться лишь то, что когда-то было в кратковременной памяти. Иначе говоря, кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже отобранную информацию в долговременную память.

Переход информации из кратковременной в долговременную память связан с рядом особенностей. В кратковременную память попадают последние 5 или 6 единиц информации, поступившие через органы чувств, они-то и проникают в первую очередь в долговременную память. Сделав сознательное усилие, повторяя материал, можно удерживать его в кратковременной памяти и на более длительный срок, чем несколько десятков секунд. Тем самым можно обеспечить перевод из кратковременной в долговременную память такого количества информации, которое превышает индивидуальный объем кратковременной памяти. Этот механизм лежит в основе запоминания путем повторения.

Обычно же без повторения в долговременной памяти оказывается лишь то, что находится в сфере внимания человека. Данную особенность кратковременной памяти иллюстрирует следующий опыт. В нем испытуемых просят запомнить всего лишь 3 буквы и спустя примерно 18 с воспроизвести их. Но в интервале между первичным восприятием этих букв и их припоминанием испытуемым не дают возможности повторять эти буквы про себя. Сразу же после предъявления трех разных букв им предлагается в быстром темпе начать вести обратный счет тройками, начиная с какого-нибудь большого числа, например с 55. В этом случае оказывается, что многие испытуемые вообще не в состоянии запомнить данные буквы и безошибочно их воспроизвести через 18 с. В среднем в памяти людей, прошедших через подобный опыт, сохраняется не более 20% первоначально воспринятой ими информации.

Многие жизненные психологические проблемы, казалось бы, связанные с памятью, на самом деле зависят не от памяти как таковой, а от возможности обеспечить длительное и устойчивое внимание человека к запоминаемому или припоминаемому материалу. Если удается обратить внимание человека на что-либо, сосредоточить его внимание на этом, то соответствующий материал лучше запоминается и, следовательно, дольше сохраняется в памяти. Этот факт можно проиллюстрировать с помощью следующего опыта. Если предложить человеку закрыть глаза и неожиданно ответить, например, на вопрос о том, какого цвета, формы и какими другими особенностями обладает предмет, который он не раз видел, мимо которого неоднократно проходил, но который не вызывал к себе повышенного внимания, то человек с трудом может ответить на поставленный вопрос, несмотря на то, что видел этот предмет множество раз. Многие люди ошибаются, когда их просят сказать, какой цифрой, римской или арабской, изображена на циферблате их механических ручных часов цифра 6. Нередко оказывается, что ее на часах нет вообще, а человек, десятки и даже сотни раз смотревший на свои часы, не обращал внимание на этот факт и, следовательно, не запомнил его. Процедура введения информации в кратковременную память и представляет собой акт обращения на нее внимания.

Одним из возможных механизмов кратковременного запоминания является временное кодирование, т.е. отражение запоминаемого материала в виде определенных, последовательно расположенных символов в слуховой или зрительной системе человека. Например, когда мы запоминаем нечто такое, что можно обозначить словом, то мы этим словом, как правило, пользуемся, мысленно произнося его про себя несколько раз, причем делаем это или осознанно, продуманно, или неосознанно, механически. Если требуется зрительно запомнить какую-либо картину, то, внимательно посмотрев на нее, мы обычно закрываем глаза или отвлекаем внимание от разглядывания для того, чтобы сосредоточить его на запоминании. При этом мы обязательно стараемся мысленно воспроизвести увиденное, представить его зрительно или выразить его смысл словами. Часто для того, чтобы нечто действительно запомнилось, мы стараемся по ассоциации с ним вызвать у себя определенную реакцию. Порождение такой реакции следует рассматривать как особый психофизиологический механизм, способствующий активизации и интегрированию процессов, служащих средством запоминания и воспроизведения.

Тот факт, что при введении информации в долговременную память она, как правило, перекодируется в акустическую форму, доказывается следующим экспериментом. Если испытуемым зрительно предъявить значительное количество слов, заведомо превышающих по своему числу объем кратковременной памяти, и затем проанализировать ошибки, которые они допускают при ее воспроизведении, то окажется, что нередко правильные буквы в словах замещаются теми ошибочными буквами, которые близки к ним по звучанию, а не по написанию. Это, очевидно, характерно только для людей, владеющих вербальной символикой, т.е. звуковой речью. Люди, глухие от рождения, не нуждаются в том, чтобы преобразовать видимые слова в слышимые.

В случаях болезненных нарушений долговременная и кратковременная память могут существовать и функционировать как относительно независимые. К примеру, при таком болезненном нарушении памяти, которое именуется ретроградной амнезией, страдает в основном память на недавно произошедшие события, но обычно сохраняются воспоминания о тех событиях, которые имели место в далеком прошлом. При другом виде заболевания, также связанном с нарушениями памяти, — антероградной амнезии — сохранной остается и кратковременная, и долговременная память. Однако при этом страдает способность ввода новой информации в долговременную память.

Вместе с тем оба вида памяти взаимосвязаны и работают как единая система. Одна из концепций, описывающая их совместную, взаимосвязанную деятельность, разработана американскими учеными р. аткинсоном и Р. Шифрином. Она схематически представлена на рис. 42. В соответствии с теорией названных авторов долговременная память представляется практически не ограниченной по объему, но обладает ограниченными возможностями произвольного припоминания хранящейся в ней информации. Кроме того, для того чтобы информация из кратковременного хранилища попала в долговременное, необходимо, чтобы с ней была проведена определенная работа еще в то время, когда она находится в кратковременной памяти. Это работа по ее перекодированию, т.е. переводу на язык, понятный и доступный мозгу человека. Данный процесс в чем-то аналогичен тому, который происходит при вводе информации в электронно-вычислительную машину. Известно, что все современные ЭВМ способны хранить информацию в двоичных кодах, и для того чтобы память машины сработала, любые вводимые в нее сведения должны быть представлены в таком виде.

Во многих жизненных ситуациях процессы кратковременной и долговременной памяти работают во взаимосвязи и параллельно. Например, когда человек ставит перед собой задачу запомнить что-либо такое, что заведомо превосходит возможности его кратковременной памяти, он часто сознательно или бессознательно обращается к использованию приема смысловой обработки и группировки материала, который облегчает запоминание. Такая группировка в свою очередь предполагает использование долговременной памяти, обращение к прошлому опыту, извлечение из него необходимых для обобщения знаний и понятий, способов группировки запоминаемого материала, сведения его к количеству смысловых единиц, не превышающих объема кратковременной памяти.

Рис. 42. Схема памяти по Р. Аткинсону и Р. Шифрину. Взаимосвязанная работа кратковременной и долговременной памяти, включающая вытеснение, повторение и кодирование как частные процессы, составляющие работу памяти

Перевод информации из кратковременной в долговременную память нередко вызывает затруднения, так как для того, чтобы это наилучшим образом сделать, необходимо сначала осмыслить и определенным образом структурировать материал, связать его с тем, что человек хорошо знает. Именно из-за недостаточности этой работы или из-за неумения ее осуществлять быстро и эффективно память людей кажется слабой, хотя на самом деле она может обладать большими возможностями.

Рассмотрим теперь особенности и некоторые механизмы работы долговременной памяти. Эта память обычно начинает функционировать не сразу после того, как человеком был воспринят и запомнен материал, а спустя некоторое время, необходимое для того, чтобы человек внутренне смог переключиться с одного процесса на другой, с запоминания на воспроизведение. Эти два процесса не могут происходить параллельно, так как структура их различна, а механизмы несовместимы, противоположно направлены. Акустическое кодирование характерно для перевода информации из кратковременной в долговременную память, где она уже хранится, вероятно, не в форме звуковых, а в виде смысловых кодов и структур, связанных с мышлением. Обратный процесс предполагает перевод мысли в слово.

Если, например, после некоторого количества прочтений или прослушиваний мы попытаемся через некоторое время воспроизвести длинный ряд слов, то так же обычно совершаем ошибки, как и тогда, когда не срабатывает при запоминании кратковременная память. Однако эти ошибки бывают иными. В большинстве случаев вместо забытых слов при воспоминании мы используем другие, близкие к ним не по звучанию или написанию, а по смыслу. Часто бывает так, что человек, будучи не в состоянии точно вспомнить забытое слово, вместе с тем хорошо помнит его смысл, может передать его иными словами и уверенно отвергает другие, не похожие на данное слово сочетания звуков. Благодаря тому, что смысл вспоминаемого приходит на память первым, мы в конечном счете можем вспомнить желаемое или по крайней мере заменить его тем, что достаточно близко к нему по смыслу. Если бы этого не было, то мы бы испытывали огромные трудности при припоминании и часто терпели неудачу. На этой же особенности долговременной памяти, вероятно, основан процесс узнавания когда-то виденного или слышанного.

Литература

Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения. — Т. II. — М., 1979. (Память и мышление: 118— 341. Память. Припоминание: 341—366.)

Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека. — М., 1973. (Виды памяти: 99—113. Возрастные изменения памяти: 114—121.)

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. — М., 1961. (Проблема непроизвольного и произвольного запоминания в психологии: 9—137. Непроизвольное запоминание и деятельность: 141— 221. Непроизвольное запоминание и мотивация: 222—241. Сравнение непроизвольного и произвольного запоминания: 245—425. Развитие памяти: 425—514.)

Ипполитов Ф.В. Память школьника. — М., 1978. (Советы по улучшению памяти: 28—45.)

Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. — М., 1978. (Кратковременная память: 83—159. Долговременная память:

160—215. Запоминание: 216—236. Припоминание (воспроизведение):

237—271. Память и зрение: 272—291.)

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения:

В 2 т. — М., 1983. — Т. I. (Развитие высших форм запоминания:

31-64.)

Ляудис В.Я. Память в процессе развития. — М., 1976. (Развитие памяти: 8—37, 94—137. Произвольное запоминание: 38—93. Связь кратковременной и долговременной памяти: 138—219. Развитие памяти в процессе обучения: 220—246.)

Механизмы памяти. Руководство по физиологии. — Л., 1987. (Память, ее функции и связь с работой мозга: 7—20. Эмоции и регуляция памяти: 325—351. Нейропсихологическая регуляция памяти: 351—356. Психофизиологические аспекты модуляции памяти: 374-388.)

Николов Н., Нешев Г. Загадка тысячелетий. Что мы знаем о памяти. — М., 1988. (Механизмы памяти: 67—83.)

Общая психология. — М., 1986. (Память: 291—321.)

Познавательная активность в системе процессов памяти. — М., 1989. (Деятельностный подход к памяти: 7—10. Связь познавательной активности и памяти: 10—24. Связь произвольного и непроизвольного запоминания: 25—43.)

Развитие памяти. — Рига, 1991. (Что такое память: 5—10. Парадоксы памяти: 11—117. Память глазами физиолога: 18—30. Память глазами психолога: 31—42. Можно ли тренировать память: 43—47. Какая у меня память: 48—53.)

Развитие творческой активности школьников. — М., 1991. (Развитие памяти: 126—149.)

Смирнов А.А. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т. II. — М., 1987. (Проблемы психологии памяти: 5—294. О некоторых корреляциях в области памяти: 316—327.)

––

Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — Кн. 1: Общие основы психологии. — 688 с. С. 219-228.

Виды памяти и их особенности (Немов Р. С.)

Классификация видов памяти по органам чувств и использованию мнемических средств: образная, словесно-логическая, двигательная, эмоциональная, произвольная и непроизвольная, механическая и логическая, непосредственная и опосредствованная. Особенности кратковременной памяти, ее объем, механизмы, связь с сознанием. Явление замещения — замены информации в переполненной по объему кратковременной памяти. Трудности механического запоминания имен, фамилий и явление замещения. Акустическое перекодирование информации в кратковременной памяти. Связь кратковременной памяти с долговременной, их относительная независимость. Подсознательный характер долговременной памяти человека. Связь долговременной памяти с речью и мышлением, в частности с внутренней речью. Смысловая организация материала в долговременной памяти.Существует несколько оснований для классификации видов человеческой памяти. Одно из них — деление памяти по времени сохранения материала, другое — по преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспроизведения материала анализатору. В первом случае выделяют мгновенную, кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую память. Во втором случае говорят о двигательной, зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной, эмоциональной и других видах памяти. Рассмотрим и дадим краткое определение основным из названных видов памяти.

Мгновенная, или иконическая, память связана с удержанием точной и полной картины только что воспринятого органами чувств, без какой бы то ни было переработки полученной информации. Эта память — непосредственное отражение информации органами чувств. Ее длительность от 0,1 до 0,5 с. Мгновенная память представляет собой полное остаточное впечатление, которое возникает от непосредственного восприятия стимулов. Это — память-образ.

Кратковременная память представляет собой способ хранения информации в течение короткого промежутка времени. Длительность удержания мнемических следов здесь не превышает нескольких десятков секунд, в среднем около 20 (без повторения). В кратковременной памяти сохраняется не полный, а лишь обобщенный образ воспринятого, его наиболее существенные элементы. Эта память работает без предварительной сознательной установки на запоминание, но зато с установкой на последующее воспроизведение материала. Кратковременную память характеризует такой показатель, как объем. Он в среднем равен от 5 до 9 единиц информации и определяется по числу единиц информации, которое человек в состоянии точно воспроизвести спустя несколько десятков секунд после однократного предъявления ему этой информации.

Кратковременная память связана с так называемым актуальным сознанием человека. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информация, которая сознается, соотносится с актуальными интересами и потребностями человека, привлекает к себе его повышенное внимание.

Оперативной называют память, рассчитанную на хранение информации в течение определенного, заранее заданного срока, в диапазоне от нескольких секунд до нескольких дней. Срок хранения сведений этой памяти определяется задачей, вставшей перед человеком, и рассчитан только на решение данной задачи. После этого информация может исчезать из оперативной памяти. Этот вид памяти по длительности хранения информации и своим свойствам занимает промежуточное положение между кратковременной и долговременной.

Долговременная — это память, способная хранить информацию в течение практически неограниченного срока. Информация, попавшая в хранилища долговременной памяти, может воспроизводиться человеком сколько угодно раз без утраты. Более того, многократное и систематическое воспроизведение данной информации только упрочивает ее следы в долговременной памяти. Последняя предполагает способность человека в любой нужный момент припомнить то, что когда-то было им запомнено. При пользовании долговременной памятью для припоминания нередко требуется мышление и усилия воли, поэтому ее функционирование на практике обычно связано с двумя этими процессами.

Генетическую память можно определить как такую, в которой информация хранится в генотипе, передается и воспроизводится по наследству. Основным биологическим механизмом запоминания информации в такой памяти являются, по-видимому, мутации и связанные с ними изменения генных структур. Генетическая память у человека — единственная, на которую мы не можем оказывать влияние через обучение и воспитание.

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Она чрезвычайно важна для людей любых профессий, особенно для инженеров и художников. Хорошей зрительной памятью нередко обладают люди с эйдетическим восприятием, способные в течение достаточно продолжительного времени «видеть» воспринятую картину в своем воображении после того, как она перестала воздействовать на органы чувств. В связи с этим данный вид памяти предполагает развитую у человека способность к воображению. На ней основан, в частности, процесс запоминания и воспроизведения материала: то, что человек зрительно может себе представить, он, как правило, легче запоминает и воспроизводит.

Слуховая память — это хорошее запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков, например музыкальных, речевых. Она необходима филологам, людям, изучающим иностранные языки, акустикам, музыкантам. Особую разновидность речевой памяти составляет словесно-логическая, которая тесным образом связана со словом, мыслью и логикой. Данный вид памяти характеризуется тем, что человек, обладающий ею, быстро и точно может запомнить смысл событий, логику рассуждений или какого-либо доказательства, смысл читаемого текста и т.п. Этот смысл он может передать собственными словами, причем достаточно точно. Этим типом памяти обладают ученые, опытные лекторы, преподаватели вузов и учителя школ.

Двигательная память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. Она участвует в формировании двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом памяти.

Эмоциональная память — это память на переживания. Она участвует в работе всех видов памяти, но особенно проявляется в человеческих отношениях. На эмоциональной памяти непосредственно основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на более длительный срок.

Осязательная, обонятельная, вкусовая и другие виды памяти особой роли в жизни человека не играют, и их возможности по сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и эмоциональной памятью ограничены. Их роль в основном сводится к удовлетворению биологических потребностей или потребностей, связанных с безопасностью и самосохранением организма.

По характеру участия воли в процессах запоминания и воспроизведения материала память делят на непроизвольную и произвольную. В первом случае имеют в виду такое запоминание и воспроизведение, которое происходит автоматически и без особых усилий со стороны человека, без постановки им перед собой специальной мнемической задачи (на запоминание, узнавание, сохранение или воспроизведение). Во втором случае такая задача обязательно присутствует, а сам процесс запоминания или воспроизведения требует волевых усилий.

Непроизвольное запоминание не обязательно является более слабым, чем произвольное, во многих случаях жизни оно превосходит его. Установлено, например, что лучше непроизвольно запоминается материал, который является объектом внимания и сознания, выступает в качестве цели, а не средства осуществления деятельности. Непроизвольно лучше запоминается также материал, с которым связана интересная и сложная умственная работа и который для человека имеет большое значение. Показано, что в том случае, когда с запоминаемым материалом проводится значительная работа по его осмыслению, преобразованию, классификации, установлению в нем определенных внутренних (структура) и внешних (ассоциации) связей, непроизвольно он может запоминаться лучше, чем произвольно. Это особенно характерно для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Рассмотрим теперь некоторые особенности и взаимосвязь двух основных видов памяти, которыми человек пользуется в повседневной жизни: кратковременной и долговременной.

Объем кратковременной памяти индивидуален. Он характеризует природную память человека и обнаруживает тенденцию к сохранению в течение всей жизни. Им в первую очередь определяется механическая память, ее возможности. С особенностями кратковременной памяти, обусловленными ограниченностью ее объема, связано такое свойство, как замещение. Оно проявляется в том, что при переполнении индивидуально ограниченного объема кратковременной памяти человека вновь поступающая информация частично вытесняет хранящуюся там, и последняя безвозвратно исчезает, забывается, не попадает в долговременное хранилище. Это, в частности, происходит тогда, когда человеку приходится иметь дело с такой информацией, которую он не в состоянии полностью запомнить и которая ему предъявляется непрерывно и последовательно.

Почему, например, мы так часто испытываем серьезные трудности при запоминании и сохранении в памяти имен, фамилий и отчеств новых для нас людей, с которыми нас только что познакомили? По-видимому, по той причине, что объем информации, имеющейся в этих словах, находится на пределе возможностей кратковременной памяти, и если к нему добавляется новая информация (а это как раз и происходит, когда представленный нам человек начинает говорить), то старая, связанная с его именем, вытесняется. Непроизвольно переключая внимание на то, что говорит человек, мы тем самым перестаем повторять его имя, фамилию и отчество и в результате скоро о них забываем.

Кратковременная память играет большую роль в жизни человека. Благодаря ей перерабатывается самый большой объем информации, сразу отсеивается ненужная и остается потенциально полезная. Вследствие этого не происходит информационной перегрузки долговременной памяти излишними сведениями, экономится время человека. Кратковременная память имеет большое значение для организации мышления; материалом последнего, как правило, становятся факты, находящиеся или в кратковременной, или в близкой к ней по своим характеристикам оперативной памяти.

Данный вид памяти активно работает и в процессе общения человека с человеком. Установлено, что в том случае, когда впервые встретившихся людей просят рассказать о своих впечатлениях друг о друге, описать те индивидуальные особенности, которые они во время первой встречи заметили друг у друга, в среднем ими называется обычно такое количество черт, которое соответствует объему кратковременной памяти, т.е. 7+2.

Без хорошей кратковременной памяти невозможно нормальное функционирование долговременной памяти. В последнюю может проникнуть и надолго отложиться лишь то, что когда-то было в кратковременной памяти. Иначе говоря, кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную, уже отобранную информацию в долговременную память.

Переход информации из кратковременной в долговременную память связан с рядом особенностей. В кратковременную память попадают последние 5 или 6 единиц информации, поступившие через органы чувств, они-то и проникают в первую очередь в долговременную память. Сделав сознательное усилие, повторяя материал, можно удерживать его в кратковременной памяти и на более длительный срок, чем несколько десятков секунд. Тем самым можно обеспечить перевод из кратковременной в долговременную память такого количества информации, которое превышает индивидуальный объем кратковременной памяти. Этот механизм лежит в основе запоминания путем повторения.

Обычно же без повторения в долговременной памяти оказывается лишь то, что находится в сфере внимания человека. Данную особенность кратковременной памяти иллюстрирует следующий опыт. В нем испытуемых просят запомнить всего лишь 3 буквы и спустя примерно 18 с воспроизвести их. Но в интервале между первичным восприятием этих букв и их припоминанием испытуемым не дают возможности повторять эти буквы про себя. Сразу же после предъявления трех разных букв им предлагается в быстром темпе начать вести обратный счет тройками, начиная с какого-нибудь большого числа, например с 55. В этом случае оказывается, что многие испытуемые вообще не в состоянии запомнить данные буквы и безошибочно их воспроизвести через 18 с. В среднем в памяти людей, прошедших через подобный опыт, сохраняется не более 20% первоначально воспринятой ими информации.