Отношение митрофана к матери до трагической развязки. Отношение к матери до трагической развязки и после нее

Митрофан — центральный персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». Данный материал, помогающий в написании сочинения «Митрофанушка («Недоросль»)», раскроет мировоззрение персонажа, которое помогает понять основную мысль всего произведения.

Отношение к образованию

Митрофанушке 15 лет. Он 4 года занимается с учителями, которых наняли госпожа и господин Простаковы для своего сына. Однако за это время Митрофан ничему не научился. Как отмечает один из его учителей, Митрофанушка «вперед шагать не любит».

Со своими учителями Митрофан учит грамоту, арифметику, французский язык и другие науки. За то время, которое герой потратил на обучение, он смог достичь только минимальных успехов: Митрофан умеет читать по слогам, считать до трех. Французского языка недоросль не знает вовсе.

Во многом такие неудачи связаны с тем, что учителя Митрофана сами мало что понимали в преподаваемых предметах, однако основной причиной необразованности Митрофанушки является его нежелание учиться. Он мечтает о женитьбе, а не о том, чтобы стать умнее.

Он мечтает о женитьбе, а не о том, чтобы стать умнее.

Родители Митрофана не видят то, что их сын глуп, они его поддерживают и хвалят, поэтому Митрофанушка и не имеет мотивации учиться и становиться умнее. Его все устраивает также, как все устраивает родителей. Госпожа Простакова не видит смысла в образовании, это же видение перенимает и Митрофан.

Отношение к родителям

Госпожа Простакова и ее муж любят своего сына и делают для него все возможное. Мать Митрофана буквально боготворит его, считая сына во всем правым. Родители героя заботятся о нем, хотя и слишком опекают. Но Митрофан не ценит родительскую заботу, он считает, что они обязаны ему. Это с самого детства воспитывает в персонаже ощущение вседозволенности. Родители балуют его, выполняя все его прихоти. Это приводит к огромной избалованности Митрофанушки и к его равнодушному отношению к собственным родителям. Герой часто срывается на них, а в финале комедии Фонвизина Митрофанушка просит госпожу Простакову «отвязаться» от него, потому что она ему надоела.

Нравственные ценности

Митрофан — настоящий эгоист. Он думает только о себе и своих желаниях. В герое нет ни капли сострадания или милосердия. Митрофанушка жесток ко всем окружающим. Он грубит своей няне, которая воспитывает его с самого рождения. Митрофан не слушается учителей, презирает их и обзывает. Герой бунтует против своих родителей. Показательной деталью является то, что Митрофан жалеет свою мать, когда ей приснилось, что она бьет господина Простакова. Сыну не жаль того, что мать бьет отца, он жалеет госпожу Простакову, которая, видимо, уже устала бить мужа. Это говорит о том, что семейные ценности полностью отсутствуют у Митрофана. Он уверен в том, что является главным в семье, что все родные и близкие должны прислуживать ему.

Одним из главных героев комедии “Недоросль” Фонвизина является Простаков Митрофан Терентьевич, дворянский сын Простаковых.

Имя Митрофан означает “подобный”, похожий на мать. Может таким именем госпожа Простакова хотела показать, что ее сын- отражение самой Простаковой.

Митрофанушке было шестнадцать лет, но его мать не хотела расставаться со своим ребенком и желала оставить при себе до двадцати шести лет, не отпуская на службу.

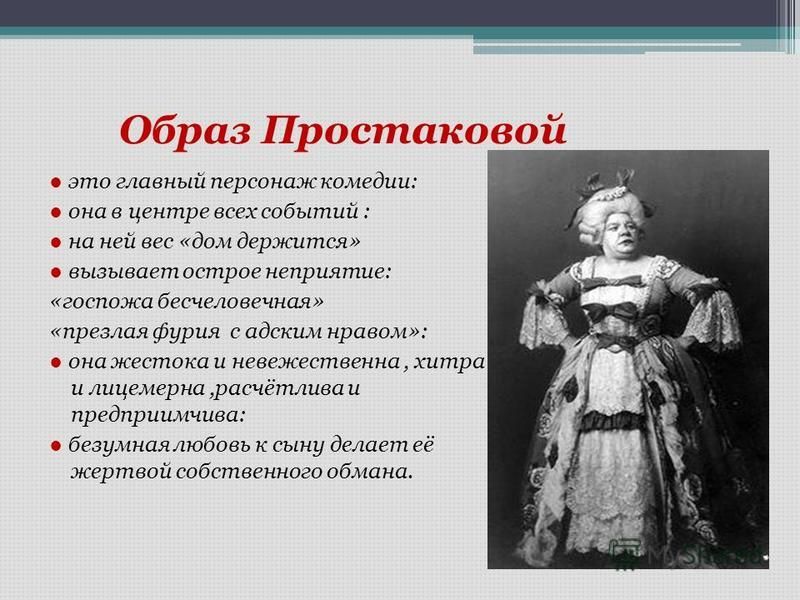

Сама госпожа Простакова была тупа, нагла, невежлива, и по этому не прислушивалась ни к чьему мнению.

“Пока Митрофан еще в недорослях, пока его и поженить; а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в службу, всего потерпите”.

У самого Митрофанушке отсутствует цель в жизни, он только любил поесть, бездельничать и гонять голубей: “Побегу-ка теперь на голубятню, так авось – либо…” На что его мать отвечала: “ Поди, порезвись, Митрофанушка”.

Митрофан не хотел учиться, его мать наняла ему учителей лишь потому, что так было положено в дворянских семьях, а не для того, чтобы сын ее учился уму – разуму. Как он говорил матери: “ Слушаст, матушка. Я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться” А госпожа Простакова всегда вторила ему: “ Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит, С его умом, да заметет далеко, да и боже избави! Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота. Не учись этой дурацкой науке!”

Не учись этой дурацкой науке!”

Самые дурные качества характера, самые отсталые взгляды на науку характеризуют таких молодых дворян, как Митрофан. Также он необычайно ленив.

Сама Госпожа Простакова души в Митрофанушке не чаяла. Фонвизин понял неразумность ее слепой, животной любви к своему детищу, Митрофану,- любви, которая, сущности, губит ее сына. Митрофан объедался до коликов в животе, а мама все уговаривала съесть еще. Няня говорила: “ Он уже и так, матушка, пять булочек съел”. На что Простакова отвечала: “ Так тебе жаль шестой, бестия”. Эти слова показывают заботу о сыне. Она старалась обеспечить ему беззаботное будущие, решила женить его на богатой жене. Если кто – либо обижает ее сына, она сразу идет на защиту. Митрофанушка был одним ее утешением.

Митрофан относился к своей матери пренебрежительно: “ Да! Того и гляди, что от дядюшки таска: а там с его кулаков да за часослов” Что, что ты хочешь сделать? Опомнись, душенька!” “Вить здесь и река близко. Нырну, так и поминай как звали”. “Уморил! Уморил Бог с тобой!”: эти слова доказывают, что он совсем не любит и ему совсем не жаль свою родную мать, Митрофан ее не уважает и играет над ее чувствами. А когда потерявшая власть Простакова бросается к сыну со словами: Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка! ”. А в ответ слышит бессердечное: “ Да отвяжись ты, матушка, как навязалась”. “ Ночь всю така дрянь в глаза лезла”. “ Какая же дрянь Митрофанушка?”. “ Да то ты, матушка, то батюшка”.

“Уморил! Уморил Бог с тобой!”: эти слова доказывают, что он совсем не любит и ему совсем не жаль свою родную мать, Митрофан ее не уважает и играет над ее чувствами. А когда потерявшая власть Простакова бросается к сыну со словами: Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка! ”. А в ответ слышит бессердечное: “ Да отвяжись ты, матушка, как навязалась”. “ Ночь всю така дрянь в глаза лезла”. “ Какая же дрянь Митрофанушка?”. “ Да то ты, матушка, то батюшка”.

Простаков боялся жены и в ее присутствии о сыне говорил так: “По крайней мере, я люблю его, как подлежит родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя от радости сам истинно не верю, что он мой сын”, и добавлял, глядя на жену: “ При твоих глазах мои ничего не видят”.

Тарас Скотинин, смотря на все происходящее, повторял: “ Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!” А Митрофан к своему дяде обращался: “ что ты, дядюшка, белены объелся? Убирайся, дядюшка, проваливай”.

Своей матери Митрофан всегда грубил, огрызался на нее. Хотя Еремеевна не получала не копейки за воспитание недоросля, по старалась его обучить хорошему, защищала от дяди: “издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмо-то выцарапаю”. Старалась сделать из него порядочного человека: “ Да поучи хоть немножко”. “ Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те отделаю; я опять пожалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему”. Из всех учителей хвалил Митрофанушку только немец Адам Адамыч Вральман, да и то из-за того, чтобы на него не сердилась и не ругала Простакова. Остальные учителя открыто ругали его. Например Цыфиркин: “ Ваше благородие завсегда без дела маяться изволите”. А Митрофан огрызался: “Ну! Давай доску, гарнизона крыса! Задавай же зады”. “ Все зады, ваше благородие. Вить с задами-то век позади остаемся”. Мал и беден словарь Митрофана. “ Пострел их побери и с Еремеевной”: так он отзывался о своих учителях и няне.

Митрофан был невоспитан, грубый, избалованным ребенком, которого все вокруг слушались и подчинялись, также он имел свободу слова в доме. Митрофан был уверен в том, что окружающие люди должны ему помогать, давать советы. У Митрофана была завышенная самооценка.

Митрофан был уверен в том, что окружающие люди должны ему помогать, давать советы. У Митрофана была завышенная самооценка.

Каким бы умным и трудолюбивым не был человек, но в нем есть частица такого Митрофанушки. Каждый человек иногда ленится, Есть и такие люди, которые стараются жить только за счет родителей, сами ничего не выполняя. Конечно, многие зависит от воспитания детей родителями.

К людям, похожим на Митрофана, я отношусь и не хорошо, и не плохо. Просто я стараюсь избегать общения с такими людьми. И вообще думаю, что таким людям надо стараться помогать с их трудностями и проблемами. Надо вразумить его, заставить учиться. Если же такой человек сам не хочет исправляться, учится и заниматься, а наоборот, остаться глупым и избалованным, относится неуважительно к старшим, значит на всю жизнь он останется недорослем и неучем.

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» названа в честь неуча и бездельника. Митрофанушка — один из центральных персонажей пьесы. Лень, бездействие, эгоизм и равнодушие — основные его внутренние качества. Описание Митрофана позволяет сказать об обобщенном образе дворянства.

Описание Митрофана позволяет сказать об обобщенном образе дворянства.

Взаимоотношения с родителями

Митрофана очень любят его родители. Мать — госпожа Простакова — боготворит своего сына. Она действительно готова ради него на все. Простакова воспитывала Митрофанушку таким образом, что он не умел жить по-настоящему. В жизни его ничего не интересовало, проблемы и жизненные трудности ему были не знакомы, так как родители делали все, чтобы Митрофанушка с ними не сталкивался. Этот факт сильно воздействовал на отношение Митрофанушки к собственной жизни: он чувствовал свою вседозволенность. В основе жизни героя лежала лень и апатия, стремление осуществлять только собственные цели, связанные с покоем.

Главный герой видел то, как его мать обращается с его отцом. Простаков не играл большой роли в их семье. Это стало причиной того, что и Митрофан не воспринимал своего отца серьезно. Он рос бесчувственным и эгоистичным, не проявляя любви даже к матери, которая в свою очередь его любила очень сильно.

Такая цитатная характеристика в полной мере указывает на результаты вседозволенности и слепой родительской любви. Д. И. Фонвизин продемонстрировал, как такая любовь губительно влияет на человека.

Жизненные цели

Характеристика Митрофана из комедии «Недоросль» во многом определяется его отношением к жизни. Митрофанушка не имеет возвышенных целей. Он не приспособлен к реальной жизни, поэтому его основными действиями становятся сон и поедание своеобразных кушаний. Герой не обращает внимание ни на природу, ни на красоту, ни на любовь своих родителей. Вместо учебы Митрофанушка мечтает о своей женитьбе, при этом ни разу не задумываясь о любви. Это чувство Митрофанушка никогда не испытывал, поэтому брак для него — это то, что принято в обществе, поэтому он так хочет жениться. Митрофанушка впустую прожигает свою жизнь, не задумываясь о каких-то масштабных целях.

Отношение к учебе

Образ Митрофанушки, говоря кратко, олицетворяет негативное отношение к образованию. В «Недоросле» рассказ об учебе Митрофана очень комичен. Герой занимался образованием только из-за того, что так было положено в обществе. Сама госпожа Простакова, которая решила нанять Митрофану учителей, считала науку пустотой. Это сильно повлияло и на мировоззрение ребенка, который, как и мать, стал считать образование пустой тратой времени. Если бы можно было оставить образование, Митрофан с радостью это бы сделал. Однако указ Петра I, о котором негласно упоминается в «Недоросле», обязывал всех дворян проходить учебный курс. Образование и получение знаний для Митрофанушки становится обязанностью. Мать героя не смогла привить желание у своего сына, поэтому он стал считать, что он обойдется и без знаний. За четыре года обучения он не достиг никаких результатов. Необразованности способствуют и учителя Митрофанушки, для которых важны были только материальные ценности. К своим учителям Митрофанушка относится неуважительно, называя их различными обзывательствами. Он видел свое превосходство над ними, поэтому позволял вести себя так.

Он видел свое превосходство над ними, поэтому позволял вести себя так.

Значение имени

Одним из основных персонажей комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» предстает Простаков Митрофан, юный дворянин, недоросль. В переводе имя Митрофан обозначает «являющий свою мать». И молодой человек с успехом подтверждает свое имя.

Уже с юных лет Митрофан научился грубости и неуважению к людям. Как и Простакова он воспринимает крепостных как предметы, не имеющие чувств и эмоций. Как его мать относится к отцу – бранится на него, порой поднимает на него руку, так и Митрофан относится к своим родителям – даже в простом разговоре называет их обоих дрянью. А в сложную для матери минуту (в финале пьесы) и вовсе отказывается от нее.

Влияние Простаковой на становление личности недоросля

Мать проявляла заботу об образовании сына, но делала она это лишь для отвода глаз – руководствуясь государственным указом о необходимости науки для поступления на службу.

Учителей Митрофана нельзя назвать специалистами, но даже то немногое, что они пытаются передать ему, он не способен воспринимать. Возможно, тут тоже сказывается влияние матери – она убеждает сына учиться только для глаз, просит его не сильно то вслушиваться в слова преподавателей, больше ориентироваться на ее советы. Из всех учителей хвалит недоросля только Вральман, желая добиться расположения Простаковой. Но фамилия Адама Адамыча говорит сама за себя.

Возможно, тут тоже сказывается влияние матери – она убеждает сына учиться только для глаз, просит его не сильно то вслушиваться в слова преподавателей, больше ориентироваться на ее советы. Из всех учителей хвалит недоросля только Вральман, желая добиться расположения Простаковой. Но фамилия Адама Адамыча говорит сама за себя.

Слушаясь советов матери, Митрофан не знал элементарных правил грамматики и арифметики, не имел представления об истории страны и географическом положении государств.

Отношение к родственникам

Несмотря на заботу матери, Митрофан не питает уважения ни к ней, ни к отцу. Тут тоже значителен пример матери – она не уважает никого вокруг, также ведет себя и сын. Ему совершенно не жаль Простакову, он пренебрегает ей, не уважает ее, играет ее чувствами ради собственной прихоти.

Отец для него имеет еще меньшее значение. Скорее всего потому, что Простаков, боясь гнева жены, постоянно хвалит отпрыска, совершенно без причины. Дяде Митрофан всегда хамил и побаивался его гнева. Другими словами, никто из семьи недоросля не удостоился его любви. Думаю, он попросту не умел любить и не знал, то такое чувство вообще существует.

Другими словами, никто из семьи недоросля не удостоился его любви. Думаю, он попросту не умел любить и не знал, то такое чувство вообще существует.

Заключение

В финале комедии все получают то, что заслужили: Простакова отречение собственного сына, Митрофан отправляется служить. Остается только надеяться, что служба окажет на него благотворное влияние, и он хоть что-то поймет в этой жизни, осознает свои ошибки и исправит их.

Современным молодым людям тоже стоит задуматься над проблемой Митрофана. Не случайно произведение не утратило актуальности и в наше время – нынешние недоросли порой совершают те же проступки, что и Митрофанушка почти три века назад.

Ева Усольцева полностью раскрыла тему: «отношение к матери до трагической развязки и после нее» и предлагает ознакомиться с ней а так же использовать рекомендации в своих отношениях.

Простакова слепо любит своего Митрофанушку, и во всем ему потакает. Такое воспитание развили в Митрофане задатки абсолютного невежества. У него нет ни любви, ни привязанностей к окружающим. Мать для него всего лишь постоянная заступница. А когда Простакова теряет свою власть и оказывается в унизительном положение, она просто теряет ценность для Митрофана. Он уже чувствует властвующее положение Стародума. Теперь ему ничего не стоит сказать: «Да отвяжись, матушка, как нвязалась..» Произнося свою знаменитую фразу: «Вот злонравия до стойные плоды», Стародум как раз имеет в виду плоды воспитание Митрофанушки

У него нет ни любви, ни привязанностей к окружающим. Мать для него всего лишь постоянная заступница. А когда Простакова теряет свою власть и оказывается в унизительном положение, она просто теряет ценность для Митрофана. Он уже чувствует властвующее положение Стародума. Теперь ему ничего не стоит сказать: «Да отвяжись, матушка, как нвязалась..» Произнося свою знаменитую фразу: «Вот злонравия до стойные плоды», Стародум как раз имеет в виду плоды воспитание Митрофанушки

5. В какой главе путешественник разговаривает с крестьянином, о чём крестьянин ему рассказывает? (+может спросить о том, кого этот крепостной считает ещё страшнее барина)

В главе “Люблин»” путешественник встречается с земледельцем. Сначала автор подумал, что землепашец (никто иной, как) раскольник, раз даже по воскресеньям работает. Однако крестьянина то заставляет нужда. Чтобы прокормить своих шестерых малолетних детей ему приходится трудиться и в воскресенье. Остальные шесть дней он работает на барина, чтобы заплатить барщину. Но, по словам земледельца, это не самае страшное. Он говорит, что целые деревни с крестьянами стали отдавать в аренду так называемым голым наемникам (помещики-арендаторы) Они то с мужиков три шкуры дерут: зимой ни в извоз не пускают, ни на работу в город. И пожаловаться на них некому.

Но, по словам земледельца, это не самае страшное. Он говорит, что целые деревни с крестьянами стали отдавать в аренду так называемым голым наемникам (помещики-арендаторы) Они то с мужиков три шкуры дерут: зимой ни в извоз не пускают, ни на работу в город. И пожаловаться на них некому.

6 вариант

Когда появился гражданский шрифт?

В петровское время в 1708 году появляется гражданская азбука. В Амстердаме купец Гессинг отливает первые буквы гражданского алфавита, которые отличаются от кириллицы начертанием букв и ударением. Позже литеры гражданского алфавита были привезены в Россию. Первой книгой, напечатанной новым шрифтом, стала «Геометрия». Позже, под руководством самого Петра, все петербургские типографии перешли на печатание книг новыми гражданскими буквами.

Русские классицисты и их манифест

185.244.173.14 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

Какое отношение митрофана к матери. Сочинение “Митрофанушка” (Недоросль)

Одним из главных героев комедии “Недоросль” Фонвизина является Простаков Митрофан Терентьевич, дворянский сын Простаковых.

Имя Митрофан означает “подобный”, похожий на мать. Может таким именем госпожа Простакова хотела показать, что ее сын- отражение самой Простаковой.

Митрофанушке было шестнадцать лет, но его мать не хотела расставаться со своим ребенком и желала оставить при себе до двадцати шести лет, не отпуская на службу.

Сама госпожа Простакова была тупа, нагла, невежлива, и по этому не прислушивалась ни к чьему мнению.

“Пока Митрофан еще в недорослях, пока его и поженить; а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в службу, всего потерпите”.

У самого Митрофанушке отсутствует цель в жизни, он только любил поесть, бездельничать и гонять голубей: “Побегу-ка теперь на голубятню, так авось – либо…” На что его мать отвечала: “ Поди, порезвись, Митрофанушка”.

Митрофан не хотел учиться, его мать наняла ему учителей лишь потому, что так было положено в дворянских семьях, а не для того, чтобы сын ее учился уму – разуму. Как он говорил матери: “ Слушаст, матушка. Я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться” А госпожа Простакова всегда вторила ему: “ Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит, С его умом, да заметет далеко, да и боже избави! Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота. Не учись этой дурацкой науке!”

Самые дурные качества характера, самые отсталые взгляды на науку характеризуют таких молодых дворян, как Митрофан. Также он необычайно ленив.

Сама Госпожа Простакова души в Митрофанушке не чаяла. Фонвизин понял неразумность ее слепой, животной любви к своему детищу, Митрофану,- любви, которая, сущности, губит ее сына. Митрофан объедался до коликов в животе, а мама все уговаривала съесть еще. Няня говорила: “ Он уже и так, матушка, пять булочек съел”. На что Простакова отвечала: “ Так тебе жаль шестой, бестия”. Эти слова показывают заботу о сыне. Она старалась обеспечить ему беззаботное будущие, решила женить его на богатой жене. Если кто – либо обижает ее сына, она сразу идет на защиту. Митрофанушка был одним ее утешением.

На что Простакова отвечала: “ Так тебе жаль шестой, бестия”. Эти слова показывают заботу о сыне. Она старалась обеспечить ему беззаботное будущие, решила женить его на богатой жене. Если кто – либо обижает ее сына, она сразу идет на защиту. Митрофанушка был одним ее утешением.

Митрофан относился к своей матери пренебрежительно: “ Да! Того и гляди, что от дядюшки таска: а там с его кулаков да за часослов” Что, что ты хочешь сделать? Опомнись, душенька!” “Вить здесь и река близко. Нырну, так и поминай как звали”. “Уморил! Уморил Бог с тобой!”: эти слова доказывают, что он совсем не любит и ему совсем не жаль свою родную мать, Митрофан ее не уважает и играет над ее чувствами. А когда потерявшая власть Простакова бросается к сыну со словами: Один ты остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка! ”. А в ответ слышит бессердечное: “ Да отвяжись ты, матушка, как навязалась”. “ Ночь всю така дрянь в глаза лезла”. “ Какая же дрянь Митрофанушка?”. “ Да то ты, матушка, то батюшка”.

Простаков боялся жены и в ее присутствии о сыне говорил так: “По крайней мере, я люблю его, как подлежит родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя от радости сам истинно не верю, что он мой сын”, и добавлял, глядя на жену: “ При твоих глазах мои ничего не видят”.

Тарас Скотинин, смотря на все происходящее, повторял: “ Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!” А Митрофан к своему дяде обращался: “ что ты, дядюшка, белены объелся? Убирайся, дядюшка, проваливай”.

Своей матери Митрофан всегда грубил, огрызался на нее. Хотя Еремеевна не получала не копейки за воспитание недоросля, по старалась его обучить хорошему, защищала от дяди: “издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я те бельмо-то выцарапаю”. Старалась сделать из него порядочного человека: “ Да поучи хоть немножко”. “ Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те отделаю; я опять пожалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему”. Из всех учителей хвалил Митрофанушку только немец Адам Адамыч Вральман, да и то из-за того, чтобы на него не сердилась и не ругала Простакова. Остальные учителя открыто ругали его. Например Цыфиркин: “ Ваше благородие завсегда без дела маяться изволите”. А Митрофан огрызался: “Ну! Давай доску, гарнизона крыса! Задавай же зады”. “ Все зады, ваше благородие. Вить с задами-то век позади остаемся”. Мал и беден словарь Митрофана. “ Пострел их побери и с Еремеевной”: так он отзывался о своих учителях и няне.

“ Все зады, ваше благородие. Вить с задами-то век позади остаемся”. Мал и беден словарь Митрофана. “ Пострел их побери и с Еремеевной”: так он отзывался о своих учителях и няне.

Митрофан был невоспитан, грубый, избалованным ребенком, которого все вокруг слушались и подчинялись, также он имел свободу слова в доме. Митрофан был уверен в том, что окружающие люди должны ему помогать, давать советы. У Митрофана была завышенная самооценка.

Каким бы умным и трудолюбивым не был человек, но в нем есть частица такого Митрофанушки. Каждый человек иногда ленится, Есть и такие люди, которые стараются жить только за счет родителей, сами ничего не выполняя. Конечно, многие зависит от воспитания детей родителями.

К людям, похожим на Митрофана, я отношусь и не хорошо, и не плохо. Просто я стараюсь избегать общения с такими людьми. И вообще думаю, что таким людям надо стараться помогать с их трудностями и проблемами. Надо вразумить его, заставить учиться. Если же такой человек сам не хочет исправляться, учится и заниматься, а наоборот, остаться глупым и избалованным, относится неуважительно к старшим, значит на всю жизнь он останется недорослем и неучем.

До того как простакова потеряла власть, митрофан показывал свою лже-любовь к матери. а после того как её отстранили от дел, он сказал ей отвязаться от него, чем довёл женщину до обморока.

Ответ разместил: Гость

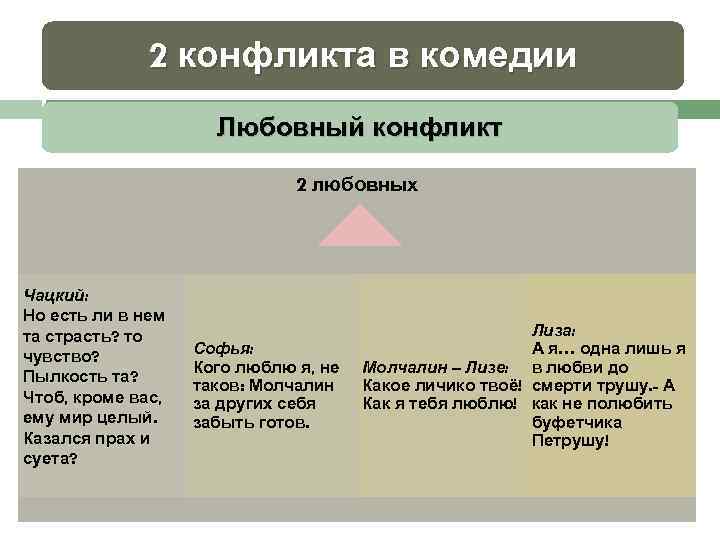

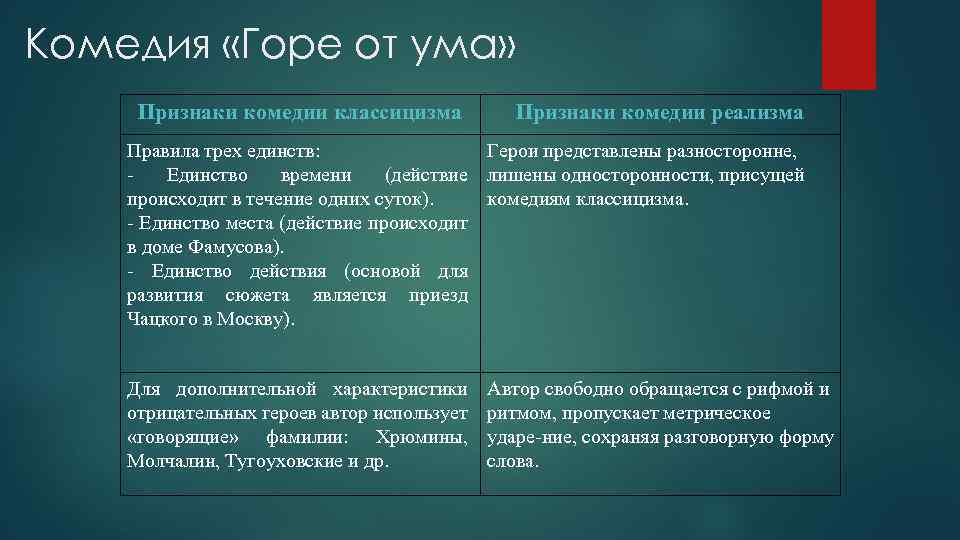

отношение к чацкому второстепенных персонажей целиком и полностью основывается на озвученном кем-либо мнении, обнажая неспособность к самостоятельному анализу и оценке. скалозуб, которому фамусов отрекомендовал чацкого как «делового, малого с головой, славно пишущего и переводящего”, остается при этом мнении даже после монолога главного героя «а судьи кто? ! ”, где речь идет об алчной страсти к чинам и мундирам. тугоуховские обмеряют чацкого шкалой знатности и состоятельности, опираясь на слова натальи дмитриевны горич. репетилов занимается пред чацким самобичеванием, самоуничижением, выражает ему всю преданность, уважение, едва ли представляя даже, кто есть главный герой на самом деле. каждый из участников комедии кривит зеркало, в котором отражен чацкий, на свое собственное усмотрение. «не суди да несудим будешь” — гласит древняя народная мудрость. истинность ее неоспорима, и именно она стоит гербовой печатью на всей комедии «горе от ума”. будучи беспощадным судьей нравов и обычаев московского общества, чацкий сам попадает под суд, в котором у него нет адвоката, зато есть множество самых разных обвинителей. задавая свой риторический вопрос, главный герой не получает на него однозначного ответа, ибо риторический вопрос такового ответа не имеет, по определению.

«не суди да несудим будешь” — гласит древняя народная мудрость. истинность ее неоспорима, и именно она стоит гербовой печатью на всей комедии «горе от ума”. будучи беспощадным судьей нравов и обычаев московского общества, чацкий сам попадает под суд, в котором у него нет адвоката, зато есть множество самых разных обвинителей. задавая свой риторический вопрос, главный герой не получает на него однозначного ответа, ибо риторический вопрос такового ответа не имеет, по определению.

Ответ разместил: Гость

настоящий читатель — это не тот, кто читает книги взахлеб, этот тот человек, который читает «с умом».он читает с наслаждением,обдумывая каждое предложение, раздумывая над каждым персонажем.настоящий читатель видит положительных и отрицательных героев книги; он дает оценку каждому из них.он имеет свое мнение о прочитанном и может аргументировать его.читая книгу, он не боится потратить свое драгоценное время, во время чтения он мыслит, развивается, становится мудрея, делает свои выводы.

Услышав название комедии «Недоросль» вырисовывается образ бездельника и неуча. Не всегда слово недоросль имело ироничный смысл. Во времена Петра I недорослями называли дворянских детей, не достигших 15 лет. Фонвизину удалось придать слову другое значение. После выхода комедии оно приобрело нарицательный характер. Образ и характеристика Митрофанушки в комедии «Недоросль» являются отрицательными. Через этот персонаж Фонвизин хотел показать деградацию русского дворянства, когда человек перестает быть человеком, превращаясь в невежественную и глупую скотину.

Ключевую роль в комедии «Недоросль» занимает Митрофан Простаков, дворянский сын. Имя Митрофан означает «подобный», схожий с матерью. Родители, как в воду глядели. Назвав таким именем ребенка, получили полную свою копию. Бездельник и тунеядец, привыкший, что все желания выполняются с первого раза. Любимые занятия хорошо поесть и поспать. Митрофану всего 16 лет и когда у сверстников полно стремлений и желаний, у него они отсутствуют напрочь.

Митрофан и мать

Митрофан типичный маменькин сынок.

«Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин!»

Отец любит сына не меньше, чем мать, но мнение отца для него ничего не значит. Видя, как мать обращается с супругом, унижая на глазах крепостных, то словом, то подзатыльником, парень сделал определенные выводы. Если мужик добровольно позволил превратить себя в тряпку, то, чего он может заслуживать. Единственное желание вытереть ноги и переступить.

Благодаря матери Митрофан абсолютно не приспособлен к жизни. Зачем забивать голову проблемами и заботами, когда есть слуги и мать, ради него готовая на все. Ее опека и собачье обожание раздражали. Материнская любовь не находила отклика в его сердце. Он вырос холодным, бесчувственным. В финальной сцене Митрофан доказал, что мать ему безразлична. Он отказывается от родного человека, стоило ему услышать, что она лишилась всего. Бросившись к нему в надежде получить поддержку, женщина слышит грубое:

«Да отвяжись ты, матушка, как навязалась»

Корысть, желание разбогатеть быстро и не прилагая усилий стали его кредо. Эти черты тоже передались от матери. Даже свадьба с Софьей была с подачи маман, желающей выгодно пристроить непутевого сына.

Эти черты тоже передались от матери. Даже свадьба с Софьей была с подачи маман, желающей выгодно пристроить непутевого сына.

«Не хочу учиться, хочу жениться»

Это слова Митрофана, адресованные ей. Предложение было воспринято им на ура. Ведь свадьба с богатой наследницей сулила ему беззаботное и обеспеченное будущее.

Досуг

Любимый досуг еда и сон. Еда для Митрофана значила немало. Поесть парень любил. Набивал пузо так, что уснуть не мог. Его постоянно мучили колики, но от этого количество съеденного не становилось меньше.

«Да видно, брат, поужинал ты плотно…»

Плотно отобедав, Митрофан обычно шел на голубятню либо ложился спать. Если бы не учителя со своими занятиями, он бы вставал с постели только для того, чтобы заглянуть на кухню.

Отношение к учебе

Наука давалась Митрофану с трудом. Четыре года бились учителя, чтобы хоть чему-нибудь научить бестолкового парня, но результат был нулевой. Мать сама необразованная женщина, внушала сыну, что учиться необязательно. Главное деньги и власть, все остальное пустая трата времени.

Главное деньги и власть, все остальное пустая трата времени.

«Лишь тебе мученье, а все, вижу, пустота. Не учись этой дурацкой науке!»

Указ Петра о том, что дворянские дети должны знать арифметику, божье слово и грамматику сыграли свою роль. Ей пришлось нанять учителей не из любви к наукам, а потому что так положено. Неудивительно, что с таким отношением к учебе Митрофан не понимал и не знал элементарных вещей.

Значение Митрофана в комедии

Через образ Митрофана Фонвизин хотел показать, что может стать с человеком, если он перестает развиваться, застревая в одной поре и забывая о человеческих ценностях, таких как любовь, доброта, честность, уважение к людям.

Митрофан Простаков является одним из главных героев комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Из списка действующих лиц мы узнаем, что именно к нему относится заглавие пьесы. Так официально назывались дворяне, преимущественно молодые, не получившие документа об образовании и не поступившие на службу. Вместе с тем, слово «недоросль» обозначало любого несовершеннолетнего дворянина.

Митрофан — почти достигший шестнадцатилетия сын провинциальных дворян. Один из героев комедии — чиновник Правдин — характеризует его родителей таким образом: «Нашел помещика дурака бессчетного, а жену презлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома». Фонвизин использовал в пьесе говорящие имена и фамилии: имя Митрофан имеет в греческом значение «похожий на мать». И действительно, по мере развития сюжета читатель убеждается, что сын унаследовал от Простаковой все отвратительные черты характера, и именно она является его главным воспитателем и примером.

Митрофан туп и невежественен: четвертый год сидит над часословом, третий год не мо-жет научиться считать. К тому же его нельзя назвать радивым учеником, он считает, что своими «занятиями» делает всем большое одолжение, да и сама Простакова, которая видит в просве-щении лишь вред, просит его: «Ты хоть для виду поучись». Она постоянно втолковывает сыну свои жизненные принципы, в числе которых не последнее место занимают жадность и скупость. Поэтому арифметику помещица называет «дурацкой наукой», так как по условию задачи надо разделить найденные деньги на троих или посчитать прибавку к жалованию учителю.

Поэтому арифметику помещица называет «дурацкой наукой», так как по условию задачи надо разделить найденные деньги на троих или посчитать прибавку к жалованию учителю.

В отношении учителей и не чающей в нем души Еремеевны Митрофанушка проявляет грубость и жестокость, называя их «гарнизонная крыса», «старая хрычовка», угрожая нажало-ваться скорой на расправу матери. Но стоило его дяде Скотинину наброситься на него, как он трусливо просит защиты у обиженной им старой кормилицы.

Недоросль ленив и избалован, использует любую возможность, чтобы отвязаться от учи-телей и отправиться гонять голубей. Все его низменные устремления состоят лишь в том, чтобы вкусно и много поесть, не учиться, а жениться. Его отец замечает в нем фамильную любовь Скотининых к свиньям.

Митрофан привык добиваться своего как угрозами («Ведь здесь и река близко. Нырну, так поминай, как звали»), так и неуклюжей лестью. Его выдумка про сон комична: «Ночь всю такая дрянь в глаза лезла… Да то ты, матушка, то батюшка… Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку… Так мне и жаль стало… Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку».

Для достижения своих целей Простаковы не гнушаются никакими средствами. Вместе с родителями Митрофан сначала раболепствует перед Стародумом в надежде получить наследст-во, а затем готов жениться на его племяннице Софье силой. Когда же похищение не удается, он, как и его мать, собирается выместить злобу на крепостных.

Воспитанный в обстановке злонравия и жестокости Митрофан вырастает эгоистичным, не любящим кроме себя никого, даже потакающую ему во всем мать. Потерявшую власть и по-этому ставшую ненужной Простакову, обратившуюся к сыну за утешением, он отталкивает словами: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…».

Его глупость и необразованность вызывают у положительных героев комедии иронию, а его жестокосердность они воспринимают как логичное следствие дурного воспитания. Такого же мнения придерживается и сам автор. В комедии «Недоросль» Фонвизин словами Правдина и Стародума выразил свои просветительские идеалы: «Прямое достоинство в человеке есть ду-ша… Без нее просвещеннейшая умница — жалкая тварь… Невежда без души — зверь». Образ Митрофана стал поучительным примером того, к чему приводит злое невежество, а его имя стало нарицательным. Не одного лентяя устрашила перспектива стать похожим на него.

Образ Митрофана стал поучительным примером того, к чему приводит злое невежество, а его имя стало нарицательным. Не одного лентяя устрашила перспектива стать похожим на него.

Комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль» названа в честь неуча и бездельника. Митрофанушка — один из центральных персонажей пьесы. Лень, бездействие, эгоизм и равнодушие — основные его внутренние качества. Описание Митрофана позволяет сказать об обобщенном образе дворянства.

Взаимоотношения с родителями

Митрофана очень любят его родители. Мать — госпожа Простакова — боготворит своего сына. Она действительно готова ради него на все. Простакова воспитывала Митрофанушку таким образом, что он не умел жить по-настоящему. В жизни его ничего не интересовало, проблемы и жизненные трудности ему были не знакомы, так как родители делали все, чтобы Митрофанушка с ними не сталкивался. Этот факт сильно воздействовал на отношение Митрофанушки к собственной жизни: он чувствовал свою вседозволенность. В основе жизни героя лежала лень и апатия, стремление осуществлять только собственные цели, связанные с покоем.

Главный герой видел то, как его мать обращается с его отцом. Простаков не играл большой роли в их семье. Это стало причиной того, что и Митрофан не воспринимал своего отца серьезно. Он рос бесчувственным и эгоистичным, не проявляя любви даже к матери, которая в свою очередь его любила очень сильно. Такое равнодушное отношение к матери персонаж продемонстрировал в финале произведения: Митрофанушка отказывает госпоже Простаковой в поддержке со словами «Да отвяжись ты, матушка, как навязалась».

Такая цитатная характеристика в полной мере указывает на результаты вседозволенности и слепой родительской любви. Д. И. Фонвизин продемонстрировал, как такая любовь губительно влияет на человека.

Жизненные цели

Характеристика Митрофана из комедии «Недоросль» во многом определяется его отношением к жизни. Митрофанушка не имеет возвышенных целей. Он не приспособлен к реальной жизни, поэтому его основными действиями становятся сон и поедание своеобразных кушаний. Герой не обращает внимание ни на природу, ни на красоту, ни на любовь своих родителей. Вместо учебы Митрофанушка мечтает о своей женитьбе, при этом ни разу не задумываясь о любви. Это чувство Митрофанушка никогда не испытывал, поэтому брак для него — это то, что принято в обществе, поэтому он так хочет жениться. Митрофанушка впустую прожигает свою жизнь, не задумываясь о каких-то масштабных целях.

Вместо учебы Митрофанушка мечтает о своей женитьбе, при этом ни разу не задумываясь о любви. Это чувство Митрофанушка никогда не испытывал, поэтому брак для него — это то, что принято в обществе, поэтому он так хочет жениться. Митрофанушка впустую прожигает свою жизнь, не задумываясь о каких-то масштабных целях.

Отношение к учебе

Образ Митрофанушки, говоря кратко, олицетворяет негативное отношение к образованию. В «Недоросле» рассказ об учебе Митрофана очень комичен. Герой занимался образованием только из-за того, что так было положено в обществе. Сама госпожа Простакова, которая решила нанять Митрофану учителей, считала науку пустотой. Это сильно повлияло и на мировоззрение ребенка, который, как и мать, стал считать образование пустой тратой времени. Если бы можно было оставить образование, Митрофан с радостью это бы сделал. Однако указ Петра I, о котором негласно упоминается в «Недоросле», обязывал всех дворян проходить учебный курс. Образование и получение знаний для Митрофанушки становится обязанностью.

Резюме и анализ книги Дж. Д. Сэлинджера «Идеальный день для рыбы-банана» — Интересная литература

Литература «Идеальный день для рыбы-банана» — один из самых известных и широко изучаемых рассказов Дж. Д. Сэлинджера. Впервые опубликованная в журнале New Yorker в 1948 году, эта история представляет собой мастер-класс по раскрытию характера и сюжета с помощью эллиптических и наводящих на размышления диалогов, при этом «действие» в основном сосредоточено на двух сценах: одна в гостиничном номере, а другая на улице.

Среди прочего, «Идеальный день для рыбки-банана» — яркое изображение отчуждения в послевоенном мире конца 1940-х годов. История о человеке Сеймуре, который вернулся с войны и чувствует себя оторванным от окружающего мира, в том числе от своей жены.

«Идеальный день для рыбы-банана»: краткое содержание сюжета

Жарким днем во Флориде молодая замужняя женщина по имени Мюриэль разговаривает по телефону со своей матерью. Она обсуждает своего мужа Сеймура, который стал замкнутым после возвращения с войны. Мы узнаем, что Мюриэль и Сеймур отправились в отпуск во Флориду.

Мать Мюриэль обеспокоена тем, что Сеймур загнал туда себя и свою жену в своем нестабильном психическом состоянии. Действительно, мать Мюриэль считает, что армия никогда не должна была выпускать Сеймура из армейского госпиталя, потому что он рискует полностью потерять контроль. Мы узнаем, что Сеймур недавно разбил машину своего тестя.

Мюриэль рассказывает своей матери, что психиатр, остановившийся в отеле, накануне вечером спросил ее, все ли в порядке с ее мужем, предположительно потому, что он выглядит таким бледным и нездоровым.

Пока Мюриэль и ее мать разговаривают по телефону, Сеймур идет по пляжу, где встречает Сибил, маленькую девочку, которая останавливается в том же отеле, что и он. Они говорят так, что это больше похоже на флирту двух взрослых, чем на беседу взрослого мужчины и молодой девушки, причем Сибил намекает, что ревнует Сеймура к тому, что Сеймур позволил другой девушке, Шэрон Липшуц, сесть рядом с ним, пока он играл на пианино в гостиной. Гостиница.

Сеймур, наконец, снимает халат и спускается к воде вместе с Сибил, толкая ее в море на поплавке. Он рассказывает ей о банановой рыбе, жадной рыбе, которая питается бананами, протискиваясь в заполненные ими отверстия. Затем эта странная рыба наедается фруктом и попадает в ловушку, потому что она слишком жирная, чтобы снова вылезти из отверстия. Впоследствии существо умирает от банановой лихорадки. Сибил соглашается с этой небылицей и даже утверждает, что видела в воде банановую рыбу с шестью бананами во рту.

Он рассказывает ей о банановой рыбе, жадной рыбе, которая питается бананами, протискиваясь в заполненные ими отверстия. Затем эта странная рыба наедается фруктом и попадает в ловушку, потому что она слишком жирная, чтобы снова вылезти из отверстия. Впоследствии существо умирает от банановой лихорадки. Сибил соглашается с этой небылицей и даже утверждает, что видела в воде банановую рыбу с шестью бананами во рту.

Сеймур возвращается в отель, вызывая сцену в лифте, где он обвиняет женщину в том, что она смотрит ему под ноги. Он приходит в свою комнату, где спит его жена, достает из багажа пистолет и стреляет себе в голову.

«Идеальный день для рыбы-банана»: анализ

«Идеальный день для рыбы-банана» сравнивают с «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вульф : еще одна послевоенная фантастика, в которой основное внимание уделяется (в одной из сюжетных линий или арок персонажей) о солдате, который недавно вернулся с войны и изо всех сил пытается приспособиться к послевоенной жизни. Сеймур Гласс — это версия Сэлинджера Септимуса Смита, контуженного ветерана Первой мировой войны Вульфа, чья терпеливая жена Лукреция чувствует себя бессильной помочь своему проблемному мужу, так же как Мюриэль чувствует себя неспособной (хотя и хочет) помочь Сеймуру. (Как ни странно, заявление Сеймура о Шэрон Липшуц, «смешении воспоминаний и желаний», является аллюзией на другое послевоенное модернистское произведение, в котором изображены контуженные солдаты: «9» Т. С. Элиота.0003 The Waste Land .)

Сеймур Гласс — это версия Сэлинджера Септимуса Смита, контуженного ветерана Первой мировой войны Вульфа, чья терпеливая жена Лукреция чувствует себя бессильной помочь своему проблемному мужу, так же как Мюриэль чувствует себя неспособной (хотя и хочет) помочь Сеймуру. (Как ни странно, заявление Сеймура о Шэрон Липшуц, «смешении воспоминаний и желаний», является аллюзией на другое послевоенное модернистское произведение, в котором изображены контуженные солдаты: «9» Т. С. Элиота.0003 The Waste Land .)

Очевидно, что мать Мюриэль обеспокоена безопасностью своей дочери, когда она находится в компании своего мужа, и также ясно, что Сеймур ведет себя беспорядочно и даже опасно (например, разбил своего тестя). -машина закона). Он также отказывается снимать купальный халат, потому что не хочет, чтобы кто-нибудь видел его татуировку, хотя, по словам Мюриэль, у него нет татуировки. Он явно травмирован своим военным опытом. Но именно для Сибил он снимает одежду, возможно, отчасти потому, что такой поступок не имеет никакого отношения к взрослой жизни, который он несет с его женой (с которой он должен выполнять свои супружеские обязанности), а вместо этого является регрессом в детство. .

.

Имея это в виду, мы могли бы также сравнить «Идеальный день для рыбки-банана» с другой послевоенной историей, хотя, как и миссис Дэллоуэй , о последствиях Первой мировой войны, а не Второй. Рассказ Эрнеста Хемингуэя 1925 года «Солдатский дом», в котором молодой человек по имени Гарольд Кребс возвращается с боевых действий во время Первой мировой войны и больше не может общаться с людьми в своем родном городе в Оклахоме.

Отчуждение израненного войной мужского персонажа — не единственное, что объединяет эти две истории: игривая беседа Сеймура (на самом деле, граничащая с флиртом) с Сибил напоминает отношения Кребса с его младшей сестрой (где он разговаривает с ней так, как будто они ухаживают за парнем и девушкой, а не за сестрами). Оба главных героя-мужчины могут по-настоящему относиться только к женщинам — или, скорее, к девочкам, — которые намного моложе их, и которые, на самом деле, еще дети. Дело не в том, что взрослые мужчины в обеих историях хотят объективировать девочек: на самом деле дело в том, что мужчины сами являются детьми, которые вернулись в детство, чтобы избежать невыносимого напряжения взрослой жизни.

Действительно, единственный персонаж в «Идеальном дне для рыбки-банана», который, похоже, понимает Сеймура, — это ребенок Сибил, чье имя вызывает в памяти пророчиц греческой мифологии, которые делали абстрактные, но мудрые заявления, разбрасывая фрагменты своих пророчеств, которые те, кто советовался с ними, должны были собрать себя воедино, чтобы обнаружить их (потенциальное) значение. История Сэлинджера также полна эллиптических утверждений и обменов мнениями («эллиптический» означает, что части смысла опущены, и нам остается самим доводить до конца смысл).

Но насколько Сивилла похожа на Сивиллу? Детские персонажи Сэлинджера часто самые мудрые, в то время как взрослые слишком испорчены тяжестью мира и реалиями повседневной жизни, чтобы соприкоснуться с истинным смыслом жизни. Мы можем вспомнить в романе Сэлинджера «Над пропастью во ржи » отвращение Холдена Колфилда, когда он посещает школу своей младшей сестры Фиби, чтобы попрощаться, обнаружив, что на стенах было нацарапано ругательство, развращающее невинность детства. Для Холдена многие взрослые — «притворщики», а детство — это чистое состояние, которое мы покидаем на свой страх и риск, потому что тогда мы действительно потеряны. Есть что-то глубоко романтическое в вордсвортовском смысле во взглядах Сэлинджера на детей и детство.

Для Холдена многие взрослые — «притворщики», а детство — это чистое состояние, которое мы покидаем на свой страх и риск, потому что тогда мы действительно потеряны. Есть что-то глубоко романтическое в вордсвортовском смысле во взглядах Сэлинджера на детей и детство.

В этой связи то, что Сибил разбивает имя Сеймура Гласса на три отдельных слога (сивиллиных слогов?) — «увидеть больше стекла» — является одновременно и незрелой детской игрой с присущими языку бессмысленными каламбурами, и в то же время , почти метатекстуальное раскрытие собственной писательской техники Сэлинджера: ясно, что он намеревается, как и Сибил, освободить это загадочное утверждение и от имени Сеймура. Это явно бессмысленное утверждение перекликается с собственным отношением Сеймура к вымышленной «банановой рыбке», существу, напоминающему детскую ерунду, которое он использует как способ сблизиться с Сибил так, как он не может сблизиться во взрослом мире со своей женой, с с которой он только теперь может, казалось бы, в каком-либо осмысленном смысле общаться на языке, которого она буквально не понимает (эта книга немецких стихов).

И в других отношениях есть предположение, что Сеймур рассматривает Сибил как своего рода зеркало или отражение самого себя: отсюда каламбурный потенциал его полного имени, который она освобождает, «видеть больше стекла», потому что он может видеть больше себя в зеркале, которое она представляет, чем он может с кем-либо еще, включая свою жену (чье имя, Мюриэль, означает «сверкающее или сияющее море»: иронический штрих, учитывая, что она — единственный человек из трех из них). кто не присоединяется к ним в воде: у нее одно водное зеркало, в котором он не может найти себя). Обратите внимание, как Сеймур сначала ошибочно принимает желтый купальник Сибил за синий, отражая его собственные королевские синие шорты.

Но желтая рыба-банан также напоминает о желтом купальном костюме Сивиллы: таким образом, «рыба-банан» сочетает ее желтый наряд с ее близостью к морю. Но если она рыбка-банан, то и Сеймур тоже: он протиснулся в дыру и не может выбраться снова. Вместо «банановой лихорадки» читайте посттравматическое стрессовое расстройство после его военного опыта.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Теги: Книги, Классика, Дж. Д. Сэлинджер, Литература, рассказы

Применение литературных терминов к изюминке на солнце

Дидактическая литература демонстрирует или драматично представляет тезис или доктрину в убедительной форме. Дидактические работы пытаются преподать урок. Термин пропаганда является подразделением дидактической литературы; работа пропаганды направлена на то, чтобы побудить читателя занять определенную позицию или принять меры по конкретному моральному или политическому вопросу на данный момент.

Hansberry выражает множество политических и социологических взглядов в Raisin, идеях, направленных против расизма и предрассудков; аудитория побуждается либо принять меры после просмотра драмы, либо изменить ранее существовавшие фанатичные убеждения.

Главного героя в произведении называют протагонистом , а иногда и героем. Уолтер — главный герой в Изюм, , хотя он и не кажется героем в традиционном смысле этого слова, но он человек, вокруг которого вращается драма. Драма, которая разворачивается в Изюм резко меняет Уолтера, что побуждает маму сказать о нем в конце: «Он наконец-то стал мужчиной сегодня, не так ли? Вроде радуги после дождя».

Уолтер — главный герой в Изюм, , хотя он и не кажется героем в традиционном смысле этого слова, но он человек, вокруг которого вращается драма. Драма, которая разворачивается в Изюм резко меняет Уолтера, что побуждает маму сказать о нем в конце: «Он наконец-то стал мужчиной сегодня, не так ли? Вроде радуги после дождя».

Самый важный противник главного героя называется антагонистом . В Изюм, можно было бы ошибочно предположить, что антагонистом является Карл Линднер, но это просто упрощенное представление. Настоящий противник Уолтера — расизм. Хотя Линднер является представителем расистских идей, он не единственная сила, которая нависла над Уолтером, давит на него своей тяжестью.

Отношения между главным героем и антагонистом всегда являются одним из конфликтов . У Уолтера конфликт с Линднером из-за того, что он представляет, но самый большой конфликт Уолтера связан со всеми обстоятельствами, которые стоят между ним и целью, которую он одержимо пытается достичь.

Неуверенность в исходе истории известна как неопределенность . Если то, что происходит в дораме, идет против ожиданий зрителей, это называется 9.0009 сюрприз . Отношения между напряжением и неожиданностью усиливают магнетическую силу сюжета . В Raisin, мы удивлены тем, что мама принимает спонтанное решение доверить Уолтеру оставшиеся 6500 долларов страховых денег. Неожиданность создается тем, что мы не знаем точно, что Уолтер с ней сделает.

Сюжет драмы имеет единство действия , если он завершен и упорядочен, и все части сюжета необходимы для развития истории. Для совершенного единства все действия должны быть значительными. Все события, не относящиеся к сюжету, опущены, что отличает литературное повествование от простого рассказа о событиях из реальной жизни. Все события Изюм необходимы для развития сюжета или развития персонажей. Когда Уолтер дает Трэвису две пятидесятицентовые монеты, а затем должен вернуться и получить от жены проезд на машине, мы многое узнаем о характере Уолтера: его желании оградить сына от раскрытия истинного экономического положения семьи, его чувстве экономической несостоятельности, и его отрицание уродства экономической реальности его семьи.

Немецкий критик Густав Фрейтаг предложил анализ пьесы как: восходящее действие , кульминация и падение действие .

- Восходящее действие пьесы начинается сразу же с одержимости Уолтера страховым чеком, которого ждет семья. Он просыпается, говоря об этом, спорит об этом со своей сестрой и предлагает жене помочь ему в его плане заставить маму подписать ему чек на его деловое предприятие. Аристотель использовал термин усложнение для восходящего действия.

- Кульминация из Изюм происходит, когда Бобо говорит Уолтеру, что деньги ушли, и включает немедленную реакцию семьи на эту трагическую новость.

- Действие падения происходит, когда Уолтер обдумывает продажу своей гордости за деньги Линднера, а затем решает не делать этого.

Традиционная развязка , или распутывание сюжета, является объяснением всех предыдущих событий драмы. После того, как Линднер уходит, мы узнаем из диалога Рут, что семья собирается сделать шаг, о котором они говорили на протяжении всей пьесы, несмотря на их внезапный финансовый крах; Бенита рассказывает Маме о предложении руки и сердца, которое она получила ранее в тот же день, и ранее проблемные семейные отношения Уолтера и Бениты, кажется, исцелились.

После того, как Линднер уходит, мы узнаем из диалога Рут, что семья собирается сделать шаг, о котором они говорили на протяжении всей пьесы, несмотря на их внезапный финансовый крах; Бенита рассказывает Маме о предложении руки и сердца, которое она получила ранее в тот же день, и ранее проблемные семейные отношения Уолтера и Бениты, кажется, исцелились.

Развязка часто включает перипетию , иногда называемую разворотом, когда судьба героя меняется либо к лучшему, либо к худшему. В случае с Уолтером его судьба меняется к лучшему, хотя поначалу может показаться, что это не так. Уолтер теряет деньги семьи и настолько обезумел, что прибегает к поведению, указывающему на ненависть к себе. Тем не менее, когда Уолтер решает самостоятельно восстановить свою самооценку в диалоге с Линднером, он не только поддерживает свою гордость, но и восстанавливает достоинство всей семьи Младших.

Слово-портмоне представляет собой слияние двух значений, упакованных в одно слово, как в стихотворении Льюиса Кэрролла «Бармаглот», где «скользкий» — это сочетание «гибкий» и «склизкий». В Изюм, Рут ссылается на «неряшливость» Трэвиса, хотя на самом деле она имеет в виду и «небрежный», и «упрямый». Из-за отсутствия у Рут формального образования она не знает (но аудитория знает), что это ненастоящее слово.

В Изюм, Рут ссылается на «неряшливость» Трэвиса, хотя на самом деле она имеет в виду и «небрежный», и «упрямый». Из-за отсутствия у Рут формального образования она не знает (но аудитория знает), что это ненастоящее слово.

Одним из требований хорошей литературы является наличие у персонажа мотивация — то есть причины его действий — должны соответствовать его нравственной природе и личности. Характер может остаться прежним или характер может пройти через полную метаморфозу, но ни один персонаж никогда не должен отрываться от личности, которую мы от него ожидаем, и внезапно вести себя так, как это не является частью его темперамента. Если персонаж настоящий и реалистичный, работа улучшается. Мотивация Уолтера получить деньги по страховке для своей бизнес-схемы делает все его последующие действия правдоподобными, даже если мы считаем их глупыми. Мотивация Уолтера делает все его диалоги правдоподобными и реалистичными.

Плоский символ представлен только в поверхностной форме, без особых индивидуализированных деталей. Круглый символ является более сложным и, следовательно, более трудным для описания. Мистер Линднер — плоский персонаж, а Уолтер — круглый; нет необходимости в том, чтобы характер мистера Линднера был таким же развитым или подробным, как у Уолтера.

Круглый символ является более сложным и, следовательно, более трудным для описания. Мистер Линднер — плоский персонаж, а Уолтер — круглый; нет необходимости в том, чтобы характер мистера Линднера был таким же развитым или подробным, как у Уолтера.

Согласно Аристотелю, трагический герой будет более драматичен, если он будет обычным человеком, ибо тогда эффект трагедии будет усиливаться по мере того, как зрители отождествляют себя с его болью. Hamartia — это «трагическая ошибка» или «трагическая ошибка в суждении», которая приводит героя к мгновенному поражению. Разновидностью гамартии является термин hubris , означающий гордыню или самоуверенность, заставляющую человека игнорировать божественное предупреждение или нарушать моральный закон. Уолтер нарушает моральный закон, когда использует деньги своей матери для своей схемы «быстрого обогащения», не сказав ей об этом; он не осознает своей безнравственности, ибо наивно полагает, что разбогатеет и сможет отплатить ей. По мнению Уолтера, он «одалживает» деньги, которые она ему доверила. Однако Уолтер знает, что его мать была против его идеи продавать спиртное из-за ее религиозных убеждений.

По мнению Уолтера, он «одалживает» деньги, которые она ему доверила. Однако Уолтер знает, что его мать была против его идеи продавать спиртное из-за ее религиозных убеждений.

Уолтер также упускает из виду божественное предупреждение, потому что и Рут, и Бенеата в разных случаях выражали свои чувства к Вилли и Бобо. После того, как Вилли обманул Уолтера, Бенеата объясняет Асагаю, что Уолтер отдал деньги семьи человеку, которому десятилетний «Трэвис не доверил бы свои самые изношенные шарики». Трагический герой вызывает в нас жалость, потому что его несчастье больше, чем мы чувствуем, что он того заслуживает, и он вызывает в нас страх, потому что мы видим подобные возможности и последствия в наших собственных судьбах.

Риторический вопрос задается, чтобы заставить аудиторию или читателя задуматься; на риторический вопрос ответа не ждут. Должен ли человек в отчаянии воскликнуть: «Какой я, по-твоему, дурак?» — этот человек точно не ждет ответа. В Изюм, Уолтер Ли спрашивает, почему его жена не должна носить жемчуг. «Кто решает, — взрывается он, — какие женщины в этом мире должны носить жемчуг?»

«Кто решает, — взрывается он, — какие женщины в этом мире должны носить жемчуг?»

Ирония определяется как «ирония судьбы», что означает, что самое последнее, что мы ожидаем, действительно происходит. Однако ирония — это не то же самое, что неожиданный финал. Например, богато украшенный герой войны возвращается в свой мирный пригородный поселок, где в его честь запланирован парад. Однако, как только он готовится присоединиться к смотровой трибуне своего парада, он поскальзывается в душе на куске мыла, падает и сразу же случайно погибает. Ирония заключается в том, что он не погиб во время войны, чего можно было ожидать. Наоборот, он был убит там, где этого меньше всего можно было ожидать, и причина его смерти была упрощена, поскольку он умирает таким негероическим образом. В Изюм, иронично, что Уолтер считает, что взяточничество и коррупция доминируют во всей успешной деловой деятельности — даже до того, как его об этом попросят, он готовится заплатить взятку, которую, по его мнению, от него потребуют; однако, когда он отдает деньги своему «другу» (который убегает с ними), не недобросовестный сборщик взяток крадет у Уолтера его мечту; скорее, это его «друг».