Материнская депривация: что это, последствия

Автор Ирина Кирьянова На чтение 7 мин. Просмотров 194 Опубликовано

По мнению специалистов из области медицины, первые несколько лет после рождения ребенка, являются определяющим периодом в умственном и физиологическом развитии. Именно в этот временной отрезок потенциал развития ребенка имеет наивысшую степень, а само направление зависит от условий его обитания. Пребывание ребенка в условиях депривации приводит к тому, что темп развития снижается и в определенный момент времени, ребенок значительно уступает в развитии своим сверстникам. В данной статье мы рассмотрим, что такое материнская депривация и её последствия.

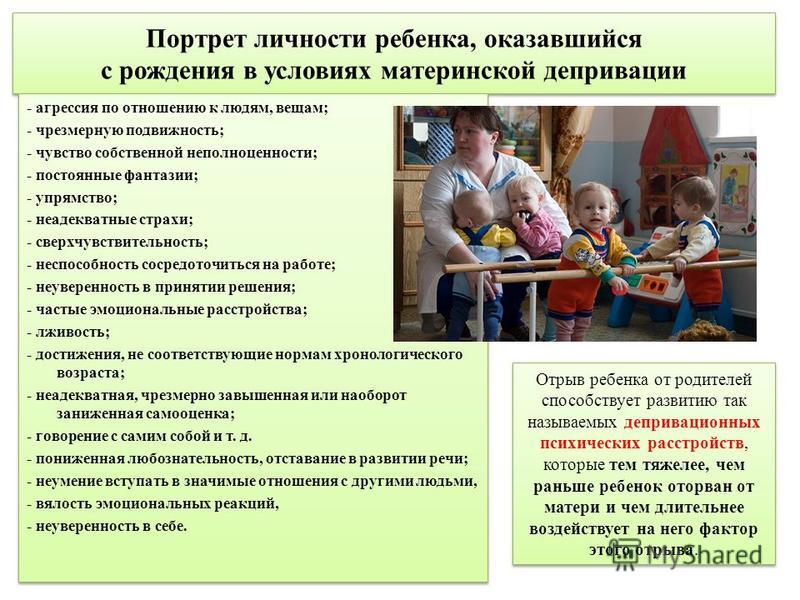

При депривации у сирот интенсивно формируются принципиально иные, «неличностные» механизмы, позволяющие им приспособиться к жизни в детском домеКак проявляется материнская депривация

Термин «депривация» переводится с латыни как «лишение» и используется для характеристики определенного состояния психики. Склонность ребенка к беспричинной агрессии, вымещение своих обид на сверстниках и депрессия, являются одним из проявлений недостатка материнской любви. Само понятие депривации обозначает психическое состояние человека, которое проявляется при невозможности удовлетворить собственные нужды. Существует множество различных стимулов, в которых нуждаются маленькие дети. К таким стимулам относятся потребность общения, познавание окружающего мира при помощи игры и множество других нужд.

Склонность ребенка к беспричинной агрессии, вымещение своих обид на сверстниках и депрессия, являются одним из проявлений недостатка материнской любви. Само понятие депривации обозначает психическое состояние человека, которое проявляется при невозможности удовлетворить собственные нужды. Существует множество различных стимулов, в которых нуждаются маленькие дети. К таким стимулам относятся потребность общения, познавание окружающего мира при помощи игры и множество других нужд.

Специалисты из области психологии говорят о том, что дефицит внимания со стороны родителей является основной причиной развития материнской депривации.

Если отойти от медицинских терминов, то можно сказать о том, что данное психическое расстройство вызывается недостатком близких контактов с родителями. Чаще всего термин «материнская депривация» используется в отношении детей-сирот и воспитанников неполноценных семей. Но важно обратить внимание на тот факт, что нередко подобные проблемы наблюдаются и в полноценных ячейках общества, которые полностью соответствуют нормам, установленных обществом.

По мнению специалистов из области психологии, синдром депривации у детей-сирот проявляется в виде различных отклонений в области психического развития. Чаще всего расстройства наблюдаются именно в тех функциях, что развиваются у младенцев, благодаря близкому контакту с матерью. Так как у младенца, лишенного образа матери, отсутствуют определенные акценты в восприятии окружающего мира, многие дети испытывают проблемы в общении с окружающими их людьми.

Специалисты говорят, что в полноценной семье младенец способен эмоционально идентифицировать родителей среди большого количества окружающих людей. Данная способность объясняется тем, что в подсознании младенца образ материи ассоциируется с заботой и теплотой. У детей-сирот отсутствует данная способность из-за того, что их эмоциональному развитию уделяется недостаточное внимание. Чаще всего такие дети предоставлены сами себе, что заставляет их самостоятельно познавать окружающий мир.

Если ребенок пробыл в сиротском учреждении достаточно долго, эти изменения необратимыДаже при условии появления человека, который будет прикладывать усилия для налаживания контакта с малышом, лишённым родительской заботы, существует вероятность равнодушного отношения со стороны ребенка. Более того, последствия разрыва превращаются в своеобразный шрам на психике, с которым человек вынужден жить всю свою жизнь. По мнению ученых, ранний эмоциональный разрыв с матерью становится причиной глубоких психических изменений.

Более того, последствия разрыва превращаются в своеобразный шрам на психике, с которым человек вынужден жить всю свою жизнь. По мнению ученых, ранний эмоциональный разрыв с матерью становится причиной глубоких психических изменений.

Депривация у детей-сирот проявляется в виде задержки интеллектуального развития и формирования неправильной модели поведения, а также видения окружающего мира. Многие воспитанники детских домов проявляют свою подозрительность и недоверчивость в отношении окружающих их людей. Обидчивость и мстительность вызваны недоверием и страхом предательства со стороны окружающих.

Проявление материнской депривации

Специалисты говорят о том, что первые признаки материнской депривации зарождаются на момент вынашивания плода. Отсутствие радости у будущей мамы негативно влияет на само развитие плода. По словам специалистов, многие «нежеланные» дети часто не соответствуют установленным нормам развития. Также врачи отмечают тот факт, что наличие негативных эмоций во время беременности, отрицательно сказывается на здоровье ребенка. Важно обратить внимание на тот факт, что для новорожденных детей мать является единственным источником удаления эмоционального «голода». Отсутствие физической и эмоциональной взаимосвязи между матерью и малышом может привести к катастрофическим последствиям для детской психики.

Важно обратить внимание на тот факт, что для новорожденных детей мать является единственным источником удаления эмоционального «голода». Отсутствие физической и эмоциональной взаимосвязи между матерью и малышом может привести к катастрофическим последствиям для детской психики.

Следует обратить внимание на тот факт, что даже раннее прекращение депривации (прием сироты в новую семью) негативно отражается на состоянии ребенка. Несмотря на отсутствие отклонений в интеллектуальных функциях и поведенческой модели, многие дети, пережившие депривацию, страдают от проблем, связанных с развитием речевого аппарата. Ученые говорят о том, что чем раньше осуществилось избавление от депривации, тем ниже риск возможных отклонений в восприятии окружающего мира у ребенка. Согласно статистическим данным, у детей в возрасте до одного года наблюдаются нарушения работы речевого аппарата, интеллектуального развития и межличностных привязанностей.

Депривация – психическое состояние, возникшее в результате неудовлетворения основных психических потребностейВозможные последствия

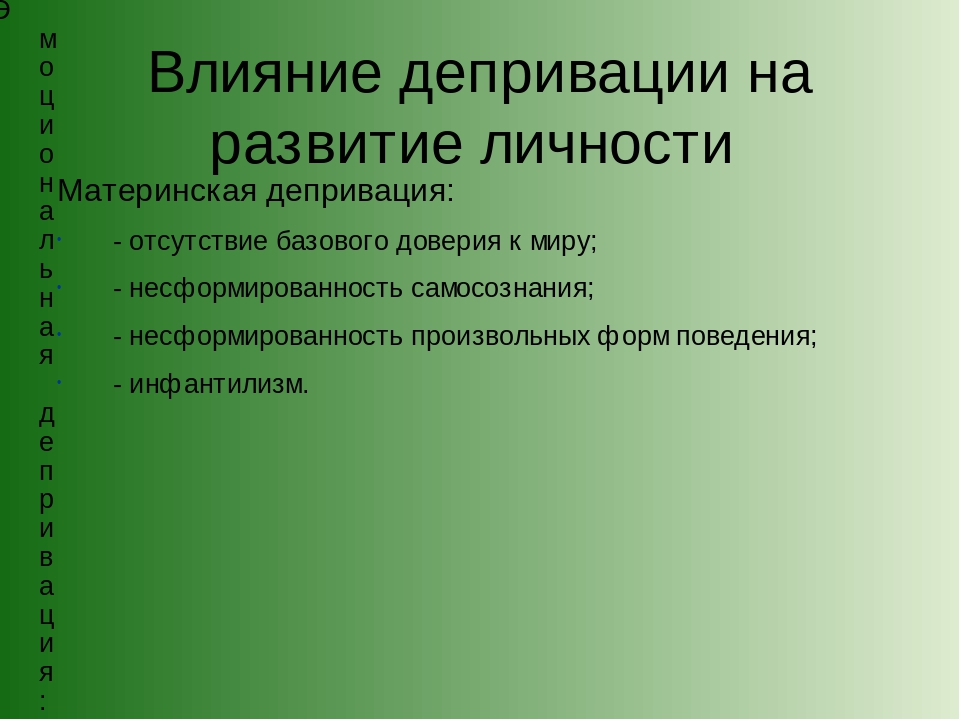

Взаимосвязь между матерью и младенцем, позволяет последнему быть уверенным в собственной безопасности. Материнская депривация – это состояние, при котором ребенок утрачивает доверие к окружающим его людям. В школьном возрасте наличие депривации приводит к появлению невротических симптомов, которые проявляются в виде зависимости от мнения окружающих, низкой самооценке и навязчивых страхов.

Материнская депривация – это состояние, при котором ребенок утрачивает доверие к окружающим его людям. В школьном возрасте наличие депривации приводит к появлению невротических симптомов, которые проявляются в виде зависимости от мнения окружающих, низкой самооценке и навязчивых страхов.

Дети, воспитанные в условиях интерната, не ощущают себя частью социума, что приводит к проблемам в дальнейшей интеграции в общество. Помимо этого, у людей с подобной проблемой наблюдается неспособность любить и взаимодействовать с противоположным полом. Наличие душевных травм компенсируется агрессией, которая направляется не только в отношении других людей, но и собственной личности.

Отсутствие поддержки, внимания и заботы заставляет детей создавать ложные программы, направленные на деструкцию собственной личной жизни. В подобном состоянии человек находится в твердой уверенности собственной малозначительности для окружающего мира. Он не верит в любовь и в то, что способен сам кого-либо полюбить. Давайте рассмотрим психологический портрет человека с синдромом психической депривации:

Давайте рассмотрим психологический портрет человека с синдромом психической депривации:

- Гиперактивность и проблемы с концентрацией внимания.

- Упрямство, низкая самооценка и агрессия к окружающему миру.

- Беспричинные фобии, нарушение психоэмоционального баланса.

- Замкнутость в собственном мире, отставание от сверстников в интеллектуальном развитии.

- Отсутствие умения взаимодействовать с окружающими людьми.

- Нарушения в развитии когнитивных навыков.

- Эмоциональная нестабильность, апатия, отсутствие желания изменить свою жизнь к лучшему.

Следует понимать, что факт наличия материнской депривации, напрямую отражается на будущем потомстве ребенка. По словам психологов, дети-сироты редко обладают способностью построить крепкие отношения с противоположным полом, и не понимают в полной мере важность создания «ячейки общества». Ощущение собственной малозначительности и внутренняя опустошённость приводит к тому, что у человека возникает беспокойная привязанность.

Подобные проблемы, перенесенные во взрослую модель поведения, выражаются в потребности ощущать поддержку от окружающих и получить их любовь. Чаще всего подобные проявления характера выражаются в виде ипохондрии, частой смене половых партнеров и самоистязании. Опасность материнской депривации заключается в том, что люди, страдающие от этого синдрома, перекладывают свой «психологический груз» на будущее потомство.

По мнению психологов, биологическая привязанность младенца к материи имеет особую важность в формировании сознания. Данный фактор является своеобразной базой для формирования личности и фундамента поведенческой модели.

Заключение

Многие психологи объясняют феномен массового распространения синдрома депривации тем, что многие люди безответственно подходят к вопросу деторождения. Беременность является одним из важных этапов человеческой жизни, к которому следует подойти осознанно. Во время процесса вынашивания плода, очень важно испытывать положительные эмоции, так как ребенок подсознательно воспринимает чувства, которые испытывает мать. Беременность должна являться сознательным выбором, поэтому женщина должна быть готова полностью посвятить младенцу несколько лет своей жизни.

Во время процесса вынашивания плода, очень важно испытывать положительные эмоции, так как ребенок подсознательно воспринимает чувства, которые испытывает мать. Беременность должна являться сознательным выбором, поэтому женщина должна быть готова полностью посвятить младенцу несколько лет своей жизни.

Детям, столкнувшимся с материнской депривацией, сложно изменить свой взгляд на устройство мира. Для того чтобы заслужить доверие детей-сирот, следует оказывать им постоянную заботу и пытаться построить эмоциональную взаимосвязь. Чтобы преодолеть враждебность и недоверие, важно дать почувствовать ребенку его значимость в вашей жизни.

Родительская депривация — причины, симптомы, диагностика и лечение

Родительская депривация – психическое состояние ребенка, характеризующееся невозможностью удовлетворять основные жизненные потребности из-за отсутствия или отстраненности родителей. Возникает вследствие недостатка заботы, ласки, понимания, взглядов, прикосновений, общения. Последствия – эмоциональные, личностные, поведенческие расстройства, трудности социализации. Диагностика включает клиническую беседу, применение опросников, рисуночных тестов. Лечение основано на групповой и индивидуальной психотерапии, дополняется психокоррекцией, социальной реабилитацией, медикаментозной терапией.

Возникает вследствие недостатка заботы, ласки, понимания, взглядов, прикосновений, общения. Последствия – эмоциональные, личностные, поведенческие расстройства, трудности социализации. Диагностика включает клиническую беседу, применение опросников, рисуночных тестов. Лечение основано на групповой и индивидуальной психотерапии, дополняется психокоррекцией, социальной реабилитацией, медикаментозной терапией.

Общие сведения

Термин «депривация» происходит из латинского языка, означает «лишение», «потерю». Родительская депривация – лишение ребенка взаимодействия с родителями. Синонимичное название – синдром недолюбленности. В 60-70 годах прошлого столетия врачи начали признавать, активно изучать роль эмоциональной близости родителей в психическом развитии ребенка. Установлено, что недостаток любви, заботы, привязанности, телесных контактов приводит к нарушениям психического здоровья детей. Данные о распространенности родительской депривации отсутствуют – легкие проявления переживаются в рамках семьи, тяжелые случаи выявляются на поздних стадиях при выраженной задержке психического развития, эмоционально-поведенческих нарушениях.

Родительская депривация

Причины родительской депривации

Основная причина – отсутствие возможности удовлетворить психологические потребности в любви, привязанности, общении. Дополнительными факторами риска становятся особенности нервной системы, темперамент, адаптационные возможности ребенка. Рассматривая депривацию как двусторонний процесс – воздействие стимула и формирование ответной реакции – выделяют ряд причин:

- Недостаточная привязанность родителей. Отец и мать не проявляют любви к малышу. Явление распространено в семьях с нежеланным ребенком, при психических расстройствах, алкоголизме, наркомании родителей.

- Длительная разлука. Депривация развивается при продолжительном пребывании в стационаре, учебном учреждении закрытого типа. Проявляется эмоциональными расстройствами.

- Отсутствие родителей. Ранняя смерть отца и матери, отказ от ребенка становятся ключевыми факторами депривации.

В домах малютки, детских приютах эмоциональные потребности удовлетворяются недостаточно.

В домах малютки, детских приютах эмоциональные потребности удовлетворяются недостаточно. - Конституционально-наследственные особенности. Дети с неустойчивым слабым типом ЦНС более восприимчивы к влиянию депривационного фактора. Они менее пластичны, хуже адаптируются к изменяющимся условиям. Непродолжительное отсутствие мамы с папой (госпитализация, вынужденный отъезд) отрицательно сказывается на психическом и физическом развитии.

- Состояние здоровья. Негативное влияние депривации быстрее проявляется у детей с неврологическими, соматическими заболеваниями. Больной ребенок больше нуждается во внимании, заботе родителей, острее переживает невозможность удовлетворения данных потребностей.

Патогенез

Среди исследований патогенеза родительской деривации распространена теория Э. Эриксона: отсутствие материнской любви формирует базисное недоверие к миру. Данное чувство проявляется боязливостью, подозрительностью, пассивностью, стремлением к избеганию незнакомых ситуаций. Недостаток телесных, слуховых, зрительных контактов с родителем создает ощущение психологического дискомфорта, способствует формированию эмоциональной неустойчивости, нарушений режима сна-бодрствования. Ребенок становится чрезмерно беспокойным, импульсивным, плаксивым, отказывается устанавливать контакт, не проявляет познавательного интереса. В период раннего детства развивается первичное ощущение собственной неуспешности, переживание нестабильности, страха, обиды. Родительская депривация негативно влияет на процесс развития в промежутке с рождения до старшего подросткового возраста. Компенсация происходит через формирование привязанности к другим объектам (людям, животным, игрушкам), увлеченность деятельностью (хобби, творчество, спорт).

Недостаток телесных, слуховых, зрительных контактов с родителем создает ощущение психологического дискомфорта, способствует формированию эмоциональной неустойчивости, нарушений режима сна-бодрствования. Ребенок становится чрезмерно беспокойным, импульсивным, плаксивым, отказывается устанавливать контакт, не проявляет познавательного интереса. В период раннего детства развивается первичное ощущение собственной неуспешности, переживание нестабильности, страха, обиды. Родительская депривация негативно влияет на процесс развития в промежутке с рождения до старшего подросткового возраста. Компенсация происходит через формирование привязанности к другим объектам (людям, животным, игрушкам), увлеченность деятельностью (хобби, творчество, спорт).

Классификация

По степени выраженности родительская депривация бывает полной и частичной. Полная (абсолютная) возникает при отказе матери и отца от прав, отрыве ребенка от семьи, смерти родителей. Частичный вариант – отношения обеднены эмоционально, но близость сохраняется, физически члены семьи находятся рядом. По содержанию выделяют следующие виды депривации:

По содержанию выделяют следующие виды депривации:

- Когнитивная. Представлена отсутствием возможности познавать родителя, через него – окружающий мир. Проявляется отставанием развития интеллектуальных функций.

- Эмоциональная. Наиболее выраженный компонент материнской депривации. Формируется при невозможности почувствовать близость, принятие, любовь, одобрение, поддержку.

- Социальная. Определяется лишением возможности выполнять социальную роль (сын, дочь). Отражается на поведении ребенка, отношениях с окружающими.

Симптомы родительской депривации

Изменения возникают в эмоциональной, поведенческой, когнитивной сфере. У младенцев снижена двигательная активность, позже формируется навык сидения, ходьбы. Интерес к игрушкам, ярким предметам, новым звукам снижен. Выражены вегетативные нарушения – частые срыгивания, нарушения стула, беспокойный сон, плохая терморегуляция. Комплекс оживления развивается к 4-5 месяцам, слабый. Эмоциональная неустойчивость проявляется плачем, криками. Гуление, лепет возникают на 1-2 месяца позже нормы.

Интерес к игрушкам, ярким предметам, новым звукам снижен. Выражены вегетативные нарушения – частые срыгивания, нарушения стула, беспокойный сон, плохая терморегуляция. Комплекс оживления развивается к 4-5 месяцам, слабый. Эмоциональная неустойчивость проявляется плачем, криками. Гуление, лепет возникают на 1-2 месяца позже нормы.

Дети раннего возраста и дошкольники испытывают трудности социальной адаптации, с трудом устанавливают контакты, часто подозрительны, насторожены, боязливы. Редко проявляют инициативу, несамостоятельны. В зависимости от темперамента становятся замкнутыми, молчаливыми либо агрессивными, импульсивными. Эмоции неустойчивы, часто отмечаются вспышки негодования, гнева, плач. Аффективные расстройства представлены детскими страхами, повышенной тревожностью. Самооценка заниженная, чувство недоверия к обществу формирует искаженный образ Я как неудачника, неспособного контролировать происходящее, влиять на результат собственных действий. Выраженность задержки умственного развития зависит от окружающей обстановки, наличия педагогов. Кроме ЗПР часто наблюдаются речевые нарушения, поведенческие и невротические расстройства.

В младшем школьном и подростковом возрасте проблемы идентичности провоцируют эмоционально-личностные расстройства. Ребенок, подросток испытывает трудности принятия социальных ролей – ученик, друг, знакомый. Отсутствует опыт выстраивания отношений, поэтому дети в ситуациях межличностного взаимодействия часто ведут себя неадекватно: убегают, прячутся, отворачиваются, грубят, обзывают, проявляют физическую агрессию. Дружеские предложения воспринимают насторожено, отвечают отказом. В коллективе у них формируется позиция изгоя, агрессора. К проблемам социального характера добавляется школьная неуспеваемость. Подростки прогуливают школьные занятия, приобщаются к «уличным» группировкам, бродяжничают.

Осложнения

Без своевременной психолого-педагогической коррекции родительская депривация способствует развитию психической патологии. Характер осложнений определяется возрастом ребенка и продолжительностью отсутствия родителей (опекунов). В раннем детстве у пациентов преобладают расстройства эмоционально-волевой сферы, неравномерность отставания когнитивных функций с преимущественно речевыми нарушениями. Часто диагностируются нарушения невротического спектра: энурез, парасомнии, навязчивые движения, апатическая, маскированная депрессия. У дошкольников и младших школьников определяются поведенческие отклонения, ЗПР. У подростков – психопатии, депрессивные расстройства.

Диагностика

Диагностика депривации – сложный длительный процесс, предполагающий сотрудничество врача-психиатра, невролога, психолога, педагогов, социальных работников и медицинских сестер, ухаживающих за ребенком. Требуется долговременное наблюдение, регулярная оценка особенностей развития. Комплексные обследования показаны детям групп риска – воспитывающимся в неблагополучных семьях, подверженным частой госпитализации, сиротам. Применяется ряд методов:

- Беседа. Разговор с ребенком позволяет первично оценить эмоциональное состояние, реакции на похвалу/замечания, способность устанавливать, поддерживать продуктивный контакт. Специалист выявляет сферы, наиболее подверженные депривационному воздействию, определяет направленность дальнейшей диагностики.

- Проективные тесты. Широко применяются рисуночные методики – «Человек», «Дом, дерево, человек», «Несуществующее животное», «Человек под дождем». Они универсальны относительно возраста, уровня интеллектуального развития, национальности. Позволяют выявить глубинные неосознаваемые переживания, скрываемые особенности поведения.

- Опросники. Методики данной группы рекомендованы для обследования детей от 10 лет. Используются опросники, направленные на исследование детско-родительских отношений – «Анализ Семейного Воспитания» Э.Г. Эйдемиллера, «Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской. Дополнительно показаны тесты исследования личности – «Патохарактерологический личностный опросник» А. Е. Личко, опросник Леонгарда-Шмишека.

Родительская депривация рассматривается как этиологический фактор ЗПР, речевых нарушений, невротических и поведенческих расстройств, дезадаптации. При дифференциальной диагностике необходимо различение данного феномена с иными возможными причинами нарушений развития (резидуально-органическим поражением ЦНС, наследственными факторами).

Лечение последствий родительской депривации

Специфические методы лечения не разработаны. Помощь врачей, психологов, педагогов направлена на устранение причин и коррекцию последствий ранней психологической депривации. Терапия проводится на базе реабилитационных центров, психоневрологических диспансеров, частных клиник. Комплекс процедур определяется индивидуально с учетом тяжести симптомов, возраста ребенка. Применяются:

- Групповая психотерапия. Тренинги с детьми, подростками оказываются наиболее эффективным способом коррекции системы ценностей, самооценки, восприятия роли. В процессе специально организованного общения, игр возникают ситуации апробирования положительных отношений. Члены группы учатся договариваться, дружить, сотрудничать. В тесном взаимодействии узнают (обнаруживают) качества личности. Происходит формирование системы «Я», общественных ролей.

- Индивидуальная психотерапия. Встречи с психотерапевтом необходимы при эмоциональных расстройствах – депрессии, неврозе навязчивых состояний, повышенной тревожности, страхах. Наиболее распространены методы когнитивно-поведенческой терапии: на первом этапе проводится коррекция нелогичных, нецелесообразных мыслей, провоцирующих негативные эмоции, на втором вырабатываются новые эффективные формы поведения.

- Психокоррекция. Занятия с психологом необходимы детям, имеющим отставание в когнитивном развитии. Упражнения, игры развивают мелкую моторику, активное внимание, память, мышление, интеллект. Работа проводится в индивидуальном и групповом режиме.

- Медикаментозная терапия. Применение лекарств целесообразно при выраженных поведенческих и эмоциональных нарушениях. Лечение назначается психиатром, препараты подбираются индивидуально. Используются антидепрессанты, противотревожные средства, нейролептики, ноотропы.

- Социальная реабилитация. Усилиями педагогов ребенок активно включается в занятия спортом, рисованием, конструированием, лепкой, полезным трудом. Создаются ситуации сотрудничества, на основе которы х легче налаживается общение, дружба. Компенсация агрессии происходит во время активных физических нагрузок. Последствия эмоциональной, сенсорной депривации редуцируются в процессе творческой деятельности.

Прогноз и профилактика

Прогноз результатов депривации определяется состоянием здоровья, возрастом, психологическими особенностями ребенка, продолжительностью нахождения в условиях нехватки родительской любви. Наиболее благоприятный исход у малышей до 3 лет, при своевременной компенсации последствия полностью редуцируются. Чем старше ребенок, тем продолжительнее период реабилитации. Профилактика сводится к сохранению полноценной семьи – предупреждению нежелательных беременностей, отказов от детей, разводов. Вторичные методы – создание условий максимально приближенных к домашним в приютах, стационарах (организация палат совместного пребывания ребенка с матерью).

|

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? |

Многократно упоминавшиеся нами работы Р. Шпица и Дж. Боулби открыли целое направление научных исследований, ориентированных на изучение последствий пребывания ребенка в детском учреждении (больница, дом ребенка, детский дом, интернат) без семьи, без родителей. Они, по существу, совершили революцию в этой области. Р. Шпиц, который первым обратил внимание на то, что происходит с детьми в больницах и приютах, был настолько поражен, что счел своим долгом не только дать точное научное описание состояния детей, но и заснять их на кинопленку — для того времени это было совсем непростым делом.

Р. Шпиц так описывает детей из приюта примерно шестимесячного возраста: «…дети были полностью пассивными и неподвижно лежали на спине в своих кроватках. Им не удавалось достичь даже стадии моторного контроля, необходимой, чтобы перевернуться на живот. Лица стали пустыми, координация движений глаз ослабела, лицо приняло выражение, типичное для имбецилов. Спустя некоторое время подвижность возобновлялась, принимая у некоторых детей форму spasmus nutans; у других детей выявилась нескоординированность движений пальцев, напоминающая децеребральные или аутоэротические движения» (2000, с. 273).

Подобных описаний в литературе сейчас накоплено достаточно много, и все они неизменно поражают читателя. Но, пожалуй, самую жестокую, почти невероятную, но вместе с тем реальную, документированную в отчетах и сохранившуюся в архивах историю, произошедшую в гитлеровской Германии, приводят Й. Лангмейер и З. Матейчек. Ее можно рассматривать как «естественный эксперимент», поставленный в условиях чудовищной, нечеловеческой идеологии. По критериям, предъявляемым к высшей арийской расе, был проведен отбор молодых мужчин и женщин, физически и психически совершенно здоровых и крепких, без наследственных заболеваний. В тайных лагерях специально созданные из этих мужчин и женщин супружеские пары жили до тех пор, пока у женщины не наступала беременность. После родов ребенка забирали у матери и воспитывали в специальных детских домах с целью создания «сверхлюдей» чистой расы. Этот опыт закончился полным провалом. В отчете о деятельности одного из таких детских домов отмечалось, что все его 20 воспитанников сильно отставали в развитии, лишь одного ребенка можно было считать нормальным, у остальных запаздывало развитие речи, многие из них научились элементарным гигиеническим навыкам лишь к 6 годам, некоторые были, как отмечалось в отчете, просто идиотами. О причинах авторы отчета писали следующее: «Они были лишены самого важного, т. е. любви, настоящей любви матери. Младенцы лежали, как телята в инкубаторе. Никто к ним не обращался с ласковым словом» (1984, с. 71—72). Этот трагический «естественный эксперимент» красноречиво свидетельствует, что материнская депривация губит, приводя к тяжелым формам психического недоразвития, даже детей, генетически абсолютно здоровых. Мы считаем важным подчеркнуть это, поскольку часто при обсуждении проблемы сиротства главный упор делается на наследственность. И это имеет определенные основания, так как современное сиротство в основном социальное, и попадающие в детские дома дети чаще всего являются не только детьми, но и внуками алкоголиков, имеют родителей-наркоманов и т. п.

Исследователи, изучавшие в разные годы и в разных странах детей, оказавшихся без семьи, выделяют разные последствия материнской депривации для психического развития. Эти данные сложно сравнивать между собой, поскольку число факторов, различающих эти естественные эксперименты, слишком велико: это разные социокультурные условия и общеисторический фон (война, мирное время), разные время разлуки с семьей и длительность пребывания в учреждении, разный вес наследственного фактора, разные материальные условия жизни в детском учреждении (питание, наличие игрушек), различия по характеру заботы и по количеству заботящихся о детях взрослых, возрасту детей и т. п. Возвращаясь к материалам предыдущей главы, выскажем некоторую общую гипотезу: в наибольшей степени в таких условиях страдают эмоциональная и волевая сферы — центральные для развития личности. Для предварительного обоснования этой гипотезы приведем результаты еще одного естественного эксперимента (Д. Кун, 2002). В середине 90-х годов XX века в переходное, трудное для Румынии время крушения социализма ситуация в детских приютах была очень сложной. Они были сильно переполнены и бедны. Дело доходило до того, что с детьми первого года жизни просто некому было заниматься. Достаточно большая группа детей из этих приютов были взяты на воспитание в обеспеченные канадские семьи. Обследование этих детей, проведенное спустя несколько лет, показало, что большинство из них существенно продвинулись в физическом и умственном развитии. Однако многие из них проявляли слабую привязанность к своим приемным родителям. Ярким показателем этого было, например, то, что они охотно уходили из дома с чужими людьми, что обычно не делают семейные дети. Психологи, обследовавшие этих детей, констатировали у них «отсутствие надежной привязанности», которая рассматривается как симптом, свидетельствующий о личностных нарушениях и имеющий серьезное прогностическое значение.

Фактор времени

Обсуждая проблему развития ребенка вне семьи, в детском учреждении, исследователи отмечают, что последствия материнской депривации в значительной степени зависят от того, в каком возрасте ребенок был разлучен с матерью, семьей, так как проблемы ребенка, оказавшегося вне семьи сразу после рождения, и того, который попал в детский дом в год, различны и при этом отличаются от проблем ребенка, который был направлен в детский дом в 7 лет. Так, в психологических исследованиях показано, что тип личности, формирующийся у ребенка, с рождения испытывающего материнскую депривацию, отличается от типа личности человека, лишенного материнской заботы не с рождения, а позже, когда тесная эмоциональная связь уже возникла. В таких случаях, отмечает Дж. Боулби, разрыв с матерью начинается с тяжелейшего эмоционального стресса, переживаемого ребенком.

Согласно наблюдениям Дж. Боулби, уже шестимесячный младенец в первый месяц разлуки плачет, требует мать и ищет кого-нибудь, кто мог бы ее заменить. Второй месяц разлуки характеризуется возникновением реакции избегания: если кто-нибудь подходит к ребенку, он начинает кричать. Одновременно наблюдается падение веса и снижение уровня развития. Третий месяц знаменуется тем, что ребенок начинает избегать всяких контактов с миром, у него развивается апатия и аутизм. Идеи о связи между формирующимся типом личности и временем разлуки с матерью нашли, в частности, подтверждение в ретроспективных исследованиях группы подростков-правонарушителей, проведенных Дж. Боулби.

Было установлено, что у таких подростков разлука с матерью в возрасте до 5 лет отмечалась значительно чаще, чем в контрольной группе подростков, не совершавших правонарушений (при этом учитывалось не только помещение ребенка в детское учреждение закрытого типа, но и длительное пребывание его в больнице, санатории и т. п.). При этом фактор времени разрыва с семьей оказался более весомым, чем длительность пребывания вдали от дома. Таким образом, симптомы материнской депривации обнаруживают дети, не только отданные в детский дом, но и оказавшиеся в больницах, санаториях и других подобных учреждениях. В литературе описано депривирующее влияние разлуки ребенка с матерью, даже относительно недолгое. Обычно после возвращения в семью последствия депривации постепенно проходят, однако в ряде специальных исследований было установлено, что в случае разлуки с матерью свыше пяти-шести месяцев изменения оказываются практически необратимыми. Уточнением этих данных могут служить результаты еще одного исследования Дж. Боулби, где было показано, что подростки, потерявшие мать сразу после рождения, отличаются от сверстников, осиротевших в шестимесячном возрасте или позднее. Именно последние часто становились правонарушителями, характеризовались ярко выраженным антисоциальным поведением, в то время как дети, оказавшиеся без матери сразу после рождения, не отличались склонностью к правонарушениям, а были просто замкнутыми и неконтактными.

Эту точку зрения разделяют и многие другие исследователи, однако не все. Так, английский психолог М. Раттер полагает, что, хотя в целом можно установить статистическую зависимость между фактом ранней разлуки с матерью и правонарушениями в более позднем возрасте, нельзя считать эту зависимость причинно-следственной, так как она исчезает, если выделить фактор семейной дисгармонии, которая в большинстве случаев и является истинной причиной разлуки матери и ребенка. Он считает, что в тех случаях, когда разлука с матерью происходит без нарушения семейных отношений, развития отклоняющегося поведения у подростков не отмечается, и вообще в таких случаях нарушения бывают несущественными (1987). Обобщая материалы многолетних исследований, Дж. Боулби высказал предположение, что долговременная разлука ребенка с матерью в первые 3—5 лет жизни приводит, как правило, к нарушению его психического здоровья и оказывает влияние на весь дальнейший ход его личностного развития.

Тип личности, формирующийся у ребенка, с рождения оказывающегося в условиях материнской депривации, Дж. Боулби обозначил как «безэмоциональный характер». Обобщенный портрет этого типа личности он представлял следующим образом: интеллектуальное отставание, неумение вступать в значимые отношения с другими людьми, вялость эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе.

Г. Дюрфе и К. Вольф, принадлежащие к венской психологической школе, в начале 30-х годов прошлого века провели сравнительное изучение 94 грудных детей из восьми различных детских учреждений. Учреждения отличались уровнем гигиенического ухода за детьми, характером стимулирующей среды (игрушки и т. п.), особенностями воспитания (некоторые дети воспитывались своими незамужними матерями, другие — специально обученным медицинским персоналом, третьи — матерями других детей, находившихся в этом же учреждении). Авторы пришли к выводу о бесспорном преимуществе материнской заботы: дети, за которыми ухаживали их собственные матери, имели самый высокий коэффициент развития. Весомость этого вывода повышается, если учесть, что речь шла о матерях необразованных, не следивших за собой, для которых ребенок был скорее обузой. Еще пример. Во Франции в 50-е годы Дж. Рудинеско-Обри сравнивала группу детей одного-трех лет, поступивших в детское учреждение закрытого типа из плохих семей, с другой группой, в которую входили дети, длительное время воспитывавшиеся в этом учреждении и не имевшие контактов с семьей. Коэффициент развития в первой группе оказался значительно выше, чем во второй. Впоследствии в работах, проведенных в 50—70-е годы (В. Голдфарб, В. Деннис и др.), эти данные были уточнены и детализированы. Так, было проведено сравнение двух групп детей. Первую группу составляли дети из приюта. Каждый ребенок в первые 8 месяцев жизни содержался в отдельной комнате (для того чтобы предупредить возникновение инфекции). Короткие контакты со взрослыми были ограничены временем кормления и пеленания. При этом кормили детей из закрепленных на кроватке бутылочек. С детьми не играли, на их крик и плач практически не реагировали. Особенности развития (физического и психического) этой группы детей постоянно сравнивали с характеристиками второй группы детей, воспитывавшихся в нормальных условиях.

Оказалось, что самые маленькие дети (в возрасте до 3—4 месяцев) из этих групп не различались. Однако дети старше четырех месяцев из приюта заметно отличались от детей из семей. Причем эти дети из приюта также вели себя по-разному. Большая их часть были пассивны. Они вяло реагировали на других людей, не пытались привлечь к себе внимание взрослого, крайне редко пытались приблизиться к взрослому для того, чтобы тот обнял или поцеловал их. Другие, напротив, постоянно требовали внимания и ласки взрослого. Наконец, третьи (их было меньше всего) сидели в углу своей кроватки, погруженные в себя и раскачивались взад-вперед с ничего не выражавшими лицами. Таким образом, только эти последние напоминали детей, описанных Р. Шпицем и Дж. Боулби, что, по-видимому, связано с тем, что эти авторы изучали крайние, наиболее тяжелые случаи развития ребенка в условиях материнской депривации. Примеры подобных исследований, проведенных в том числе и в нашей стране, можно было бы приводить еще и еще. Интересующихся данной проблемой мы можем отослать к уже неоднократно упоминавшемуся фундаментальному труду И. Лангмейера, З. Матейчека «Психическая депривация в детском возрасте», который был опубликован на русском языке в Праге в 1984 году, где подробно описано большинство этих исследований, и который сейчас можно найти в Интернете.

Существует мнение, что в отличие от ребенка, с рождения оказавшегося без материнской заботы, развитие личности ребенка, имевшего мать, но в какой-то момент лишившегося ее, идет по так называемому невротическому типу, когда на передний план выступают разного рода защитные механизмы. Дж. Боулби отмечал, например, что дети, разлученные с матерью, приспосабливаясь к новым условиям жизни, часто как бы забывают ее и даже начинают относиться к ней негативно: не хотят узнавать, ломают полученные от нее игрушки. Красноречивое наблюдение приводит польский исследователь К. Обуховский: ребенок после возвращения из больницы узнавал всех домашних, за исключением матери. Опишем и известную нам реакцию ребенка на возвращение матери из длительной командировки. Когда мама вошла в комнату, обращаясь к бабушке, он равнодушно спросил, указывая на мать: «Эта тетя — моя мама? Ну, я так и думал», после чего отвернулся и пошел играть со своими игрушками. Отметим, что этот пятилетний малыш очень ждал мать, часто спрашивал о ней, но реакция на встречу была, как видим, явно невротической. Невротическим было и его поведение в последующие дни. В какой-то момент (это было ночью) мальчик пришел к матери, буквально вцепился в нее и в течение нескольких дней ее не отпускал от себя ни на шаг: стоял возле двери ванной и туалета, не давал разговаривать с другими людьми и т. п.

Подобные невротические реакции ярко проявляются в рисунках детей, разлученных с родителями. Вот как это описывает литовский психолог Г. Т. Хоментаускас, анализирующий рисунки семилетних детей, живших в семьях, а потом отданных в интернат. «Первое, с чем должен справиться ребенок в подобной ситуации разлуки, это назойливые мысли, что он обманут, что он никому не нужен, нелюбим, что он оставлен всеми — совсем один в этом мире. Такие мысли провоцируют реакции протеста и последующее подавленное настроение. В этот период ребенок высказывает либо недоумение, либо сильное недоверие к взрослому: “Все они такие. Они могут обмануть и оставить тебя в любой момент”. Дети замыкаются в себе, не делятся своими переживаниями со взрослыми — они как бы переваривают обиду в себе. …Если в это время ребенка попросить сделать рисунок семьи, то он всякими способами будет отказываться, неосознанно пытаясь избежать травмирующего переживания. Ребенок задает самые разнообразные “защитные” вопросы, например: “А зачем?”, “Что такое семья?” — или просто отговаривается: “Не умею людей рисовать”, “Никогда не рисовал семью” и т. п. Даже тогда, когда ребенок приступает к выполнению задания, он долго сидит молча, смотрит по сторонам и в отличие от ребенка с хорошими эмоциональными отношениями в семье начинает с изображения неодушевленных предметов. Для детей в такой ситуации достаточно типично детальное изображение дома, солнца и туч и отсутствие изображения членов семьи».

Далее Г. Т. Хоментаускас анализирует рисунок семилетнего мальчика на тему «Нарисуй свою семью». «Детально, разноцветно изображен дом (символ семьи, на которую ребенок смотрит с ностальгическим, но скрытым желанием), нарисовано солнце (символ материнской заботы и любви, необходимость которой чувствует ребенок). Так ребенок косвенно, символически показывает, как значимы для него семья и те отношения, которые там существовали. Тут же можно уловить и отношение к собственным чувствам относительно семьи, — не рисуя членов семьи, ребенок как бы отказывается, отмежевывается от них. Такое отношение понятно — ведь не будь привязанности, любви, не было бы и мук расставания. На первый взгляд кажется парадоксальным, что в рисунках детей, оторванных от семьи, отсутствуют ее члены. Их нет не потому, что ребенок о них не помнит или они для него незначимы. Члены семьи, точнее воспоминания о них, связаны с негативными эмоциональными переживаниями — чувством покинутости, нелюбимости, и ребенок избегает такой темы. Наряду с этим дети утрачивают доверие к ранее самым близким людям, да и другим взрослым тоже. Они не чувствуют себя в безопасности, им неуютно в окружающем мире» (1989, с. 83—84). Приведенные и многие другие факты, оставшиеся за пределами нашего изложения, убедительно свидетельствуют, что ребенок, по тем или иным причинам переживший раннюю и достаточно длительную разлуку с матерью, попадает в очень тяжелую ситуацию, которая оказывает серьезное негативное влияние на его развитие. Главную роль здесь играет именно фактор материнской депривации.

Читайте также: |

Психическая депривация в детском возрасте. Особенности развития личности в условиях детской депривации.

⇐ ПредыдущаяСтр 16 из 27Следующая ⇒

Психическая депривация является психическим состоянием, возникшим в результате таких жизненных ситуаций, при которых человеку не предоставляется возможности для удовлетворения его основных психических потребностей в достаточной мере и в течение длительного времени.

Термин депривация происходит от латинского слова deprivatio – потеря, лишение; английский глагол to deprive означает лишить, отнять, отобрать, причем с негативным акцентом – когда имеют в виду лишить чего-то важного, ценного, необходимого.

При обсуждении проблемы психической депривации в детском возрасте речь идет о неудовлетворении потребностей ребенка в материнской любви, двигательной активности, во впечатлениях и культуре в широком смысле слова. Психологи считают, что реализация потребностей маленького ребенка во впечатлениях важнее, чем утоление голода или жажды. Психическое развитие детей неизбежно страдает, если ребенок не выходит за пределы комнаты или палаты (в случае болезни), если его движения ограничены или малыш не имеет достаточного количества игрушек и контактов со сверстниками.

Известно, что дети, которые вследствие заболевания в течение длительного времени не могут двигаться, часто страдают депрессией, повышенной возбудимостью и агрессивностью. Младенцы проявляют беспокойство, когда их туго пеленают. Вынужденное ограничение движений всегда отрицательно сказывается на здоровье ребенка. Это происходит из-за дефицита очень важных для состояния нервной системы ощущений от мышц, суставов, сухожилий. Ограниченную подвижность, состояние двигательного ограничения организм ребенка подсознательно пытается преодолеть патологическими привычными действиями – сосанием пальцев, обкусыванием ногтей, накручиванием волос и т.п.

Маленького ребенка для его полноценного развития совершенно необходимо укачивать, прижимать к себе, гладить и т.п. При этом он чувствует себя защищенным, спокойным и уверенным. Полноценное развитие ребенка возможно только в контакте с матерью, иначе малыш при всяком новом раздражителе испытывает страхи и тревогу. Активность ребенка в познании окружающего базируется на чувстве любви к матери. Доверие к миру, открытость к восприятию нового возможны при ощущении постоянной материнской заботы. Дефицит эмоционального тепла, который испытывает ребенок в младенчестве, в дальнейшем с трудом компенсируется.

Любой возраст важен в накоплении знаний о мире, становлении личности ребенка. Но особенно значим период с 2 до 6 лет. Однако в жизни следует стремиться к тому, чтобы в любом возрасте ребенок находился в разнообразной, насыщенной, сенсорно богатой среде. Унылая, однообразная обстановка не способствует формированию яркой человеческой индивидуальности.

Не менее опасен дефицит внимания и ласки со стороны родителей – так называемая материнская депривация. Для полноценного развития ребенка важно, чтобы забота и тепло о нем были сосредоточены в одном человеке. Чаще всего они концентрируются в биологической матери, но ее может заменить и другой взрослый, если он относится к ребенку с любовью. Множественные и постоянно меняющиеся контакты со взрослыми не способствуют эффективному развитию эмоциональности малыша. Именно такая ситуация складывается в детских учреждениях для сирот. Дело в том, что маленький ребенок не в состоянии длительно восстанавливать прерванный эмоциональный контакт с разными людьми, он становится к ним равнодушным.

Изучение психиатрами состояния детей, находившихся в экстремальных условиях (при бомбежках, землетрясении, в зоне военных действий), показывает, что их психическая травма не носит катастрофического характера, если рядом присутствовали родители. Близость с ними позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности. Напротив, разлука с близкими быстро приводит к глубоким изменениям психики детей. У малышей при этом нарастает задержка умственного развития, а у детей постарше – грубые нарушения поведения. Ребята становятся подозрительными, недоверчивыми, драчливыми, мстительными.

Дети, которые растут, «как трава», без должного внимания и заботы со стороны родителей, – явление достаточно заурядное. Если ребенку, особенно в раннем возрасте, не рассказывают сказки, не читают книги, не учат рисованию, лепке, не сообщают элементарных сведений о счете, пространстве, временах года и т.п., то серьезные последствия такого отношения не замедлят сказаться. Безразличие к психическому развитию ребенка, даже если он родился с неплохими задатками, с годами приводит к состоянию, не отличимому от истинной умственной отсталости.

Частым обстоятельством, вызывающим депривацию, является отсутствие отца (так называемая «патернальная депривация»). Она может касаться многих детей, живущих со своими незамужними или по иным причинам одинокими матерями. Ребенок, растущий без отца, лишен важного мужского примера, который особенно значителен для мальчиков старшего возраста в регуляции их поведения, но важен также и для девочек в качестве модели их будущего партнера. Ребенок без отца страдает также от недостатка авторитета, дисциплины и порядка, которые в нормальных условиях олицетворяются отцом. В то время как мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви, отец проторяет ребенку путь и отношение к человеческому обществу. Наконец, отец представляет для детей и наиболее естественный источник познаний о мире, труде, технике, способствуя как их ориентировке на будущую профессию, так и созданию социально полезных целей и идеалов. Если отца нет, то это имеет еще другое косвенное депривационное влияние. Дело в том, что если матери одной приходится нести все экономические и воспитательные заботы о семье, то она, как правило, бывает настолько занятой, что у нее не остается для ребенка много времени и у нее ослабевает даже интерес к нему. Ребенок в таких случаях предоставлен большую часть дня самому себе; если же о нем не позаботятся иначе, то легко может случиться, что он начинает бродяжничать, у него больше возможностей для правонарушений, и он может легче сбиться с пути. Если место отца занимает в семье отчим, а иногда дедушка, то депривационные влияния подавляются, зато здесь более благоприятная почва для развития различных конфликтов, причем невротические расстройства, возникающие на данной основе, являются весьма частыми.

Обобщению многочисленных эмпирических данных, касающихся проблемы депривации в указанном смысле, посвящена обстоятельная монография чешских авторов Й. Лангмейера и З. Матейчека «Психическая депривация в детском возрасте». В ней авторы выделяют важнейшие потребности развивающегося ребенка и соответственно формы депривации при ограничении возможности удовлетворять эти потребности.

Согласно Лангмейеру и Матейчеку, для полноценного развития ребенка необходимы: 1) многообразные стимулы разной модальности (зрительные, слуховые и пр., их недостаток вызывает сенсорную депривацию; 2) удовлетворительные условия для учения и приобретения различных навыков; хаотичная структура внешней среды, которая не дает возможности понимать, предвосхищать и регулировать происходящее извне, вызывает когнитивную депривацию; 3) социальные контакты (со взрослыми, прежде всего с матерью), обеспечивающие формирование личности, их недостаток ведет к эмоциональной депривации; 4) возможность осуществления общественной самореализации посредством усвоения социальных ролей, приобщения к общественным целям и ценностям; ограничение этой возможности вызывает социальную депривацию.

Клиническая картина любой из форм психической депривации проявляется бедностью словарного запаса, ограниченного рамками обиходно-бытовой лексики, использованием в речи преимущественно простых, неразвернутых фраз. Наблюдаются фрагментарность, разорванность семантической структуры и линейной последовательности высказываний, потеря нити изложения. Нередко имеют место нарушения звукопроизношения и аграмматизмы в речи. Эти нарушения речи, как правило, сочетаются с недостаточной сформированностью высших психических функций. Интеллектуальный потенциал детей не соответствует возрасту. Степень снижения может быть от легкой до значительной.

Комплексные психолого-медико-педагогические мероприятия с депривированными детьми проводятся в детских специализированных учреждениях. Предполагается совместная работа специалистов разного профиля: логопеда, психолога, психотерапевта, психиатра. Решающее значение в развитии и формировании речевой и других высших психических функций у данного контингента детей имеет создание благоприятного социально-психологического климата в окружении ребенка. Не менее важное значение имеют организация общеоздоровительных мероприятий и проведение коррекционного обучения на фоне активизации интеллектуальной и творческой деятельности.

Комплексные психолого-педагогические мероприятия, помимо выбора профиля учебного учреждения, включают:

1. Проведение курса логопедических занятий (преимущественно в групповой форме). Занятия должны быть направлены на развитие речи ребенка (в т.ч. коррекцию произношения, грамматическое оформление речевых конструкций и обучение связному высказыванию), расширение словарного запаса, формирование представлений и образно-логического мышления. Детям с задержками развития речи, обусловленными социальной депривацией и педагогической запущенностью, рекомендовано от 45 до 180 занятий.

2. Логоритмика и психогимнастика – 20–45 занятий на курс.

3. Занятие с психологом – 20–45 занятий на курс.

4. Психотерапевтическое воздействие в форме индивидуальной и групповой психотерапии.

Продолжительность курса коррекционных мероприятий зависит от уровня обучаемости ребенка, возможности активизации речевой деятельности, от степени улучшения общего соматического статуса и изменения социально-бытовых условий и определяется максимальным достижением результатов.

Ожидаемые результаты коррекции: развитие речевой, других высших психических функций и интеллектуальных возможностей до возрастного уровня, расширение словарного запаса и способностей к связному и последовательному высказыванию, укрепление соматического и психологического статуса.

28.Психическое развитие ребенка и общение.

Общение играет важную роль в нормальном становлении и дальнейшем развитии психики человека, а также формировании культурного и осознанного поведения.

Человек приобретает все свои высшие качества и способности к познанию, именно через общение с психологически развитыми людьми.

Человек превращается в личность только через общение с психологическими развитыми личностями.

Если лишить его такой возможности с самого рождения, то он никогда не станет развитым культурно и нравственно, гражданином, и будет обречён до конца своих дней оставаться наполовину дикарём, лишь своей внешней оболочкой напоминая человека.

Мы все знаем подобные примеры, освещённые средствами массовой информации, когда родители-алкоголики не заботились о своём ребёнке и он был вынужден жить на улице в собачьей конуре. Переняв у животных их повадки, проведя часть своего детства находясь среди собак, такой ребёнок уже не сможет стать нормальной личностью, получив серьёзную психологическую травму в детстве.

Истории подобные Маугли, доказывают всю важность общения человека с самого детства именно с людьми. Никто не сможет передать ребёнку свой опыт так, как его заботливые родители в детстве. Исключения составляют лишь ситуации, которые у людей описываются как: «Яблоко от яблони…» или «С кем поведёшься…». Несомненно, что в психическом развитии человека эти случаи представляют собой доказательство важности роли общения.

Общение любого рода малыша со взрослыми на ранних этапах развития имеет особенно важное значение для психологического развития. Именно в этот период времени человек приобретает все свои поведенческие, человеческие и психические качества личности. Особенно если учесть, что вплоть до наступления подросткового возраста он лишён способности к самообразованию и самовоспитанию, то становится полностью ясна важность роли общения в психическом развитии человека и становлении его личности.

С общения начинается психическое развитие ребёнка. Это первый, возникающий в индивидуальном развитии человека, вид социальной активности, благодаря которому малыш получает информацию необходимую для его индивидуального развития. В связи с этим можно выделить роль участия обоих родителей в общении с ребёнком. Недополучение внимания одного из них в детстве, сказывается в более зрелом возрасте на становлении и развитии личности.

Предметная деятельность, как необходимая составляющая нормального развития ребёнка, содержащая в себе его познавательную потребность, также выступает как условие и средство психического развития и появляется несколько позже- в возрасте 2-3 лет.

Основной жизненный опыт ребёнка приобретается, вначале, через подражание, а позже, через словесные указания. Никаким другим путём этот опыт не может быть приобретён, и общение с людьми являющимися для ребёнка носителями этого опыта, играет важную роль в психическом развитии человека. При этом важными условиями определяющими развитие детей являются:

а. Интенсивность общения

б. Разнообразие содержания общения

в. Разнообразие целей и средств общения

Затронутые выше виды общения оказывают влияние на развитие различных сторон психологии человека и его поведенческих факторов. Таким образом деловое общение является средством приобретения опыта — знаний и навыков, оно формирует и развивает способности человека. В нём же, человек развивает и совершенствует у себя деловые и организаторские качества, необходимые для умения взаимодействовать с другими людьми в процессе какой-либо деятельности.

Личностное общение даёт возможность человеку определить цели в жизни, выбрав средства их реализации, приобрести определённые черты характера, склонности, привычки, интересы, усвоить моральные нормы принятые в человеческом обществе, то есть формирует человека как личность.

Материальное общение, наряду с другими видами, входящими в разнообразие видов общения, выполняет свою функцию в развитии индивида. Оно позволяет получать знания, способности и представления, необходимые для нормальной жизни человека из области материальной и духовной культуры.

Когнитивное общение (процесс обработки информации мозгом) также немаловажно для психического и интеллектуального развития человека, так как взаимное общение между людьми позволяет обмениваться информацией и соответственно взаимно обогащаться передаваемыми знаниями.

Кондиционное общениеопределяет готовность ребёнка к учению, как к процессу восприятия информации, и формирует установки, которые необходимы будущей личности для совершенствования других видов общения, таким образом влияет на индивидуальное личностное и интеллектуальное развитие человека.

Мотивационное общение, в свою очередь представляет собой источник дополнительной энергии, стимулирующей его на продуктивную деятельность, что в конечном итоге сказывается на развитии личности. Ведь как известно : «не ошибается только тот, кто ничего не делает», а тот кто ничего не делает, не может назвать себя личностью. В результате мотивационного общения человек приобретает какие-то новые интересы, цели и мотивы для их достижения. За счёт подзарядки мотивационным общением, человек увеличивает свой энергетический и психический потенциал, развивающий его самого.

Деятельностное общение, то есть обмен действиями, навыками и умениями, а также операциями, совершенствует и обогащает его личную самостоятельную деятельность, то есть также играет важную роль в психическом развитии человека.

Биологическое общение являет собой необходимое условие для поддержания и развития жизненных функций организма, а также служит его самосохранению. Без нормального биологического общения психическое развитие личности будет неполноценным и даже разрушительным, так как это один из важнейших видов необходимых для продолжения рода и его правильного воспитания. Без этого вида общения отдельный индивид не может развиться как личность, не имея навыков для создания семьи и укрепления брака.

Социальное общение является фактором поощряющим развитие основных форм общественной деятельности и обслуживающим общественные потребности: различных коллективов, групп, наций, организаций, обществ и человечества в целом. Этот вид общения даёт возможность человеку чувствовать себя частью чего-то целого, его составляющей, играющей свою роль в достижении общего результата. Людям необходимо порой чувствовать свою принадлежность к обществу. Одиночество и затворничество не может положительно влиять на психическое развитие человека, ведь в большом коллективе людей происходят некоторые другие виды общения, а это является продолжением личностного роста.

Непосредственное общение позволяет человеку развиваться, при помощи обучения и воспитания в результате широкого применения на практике самых простых и эффективных средств и способов научения: викарного (перенятие информации и навыков с помощью наблюдения за другими людьми или животными), вербального (речевого) и условно-рефлекторного.

Опосредствованное общение развивает способности человека к сознательному управлению самим процессом общения, а также помогает усвоению средств общения и оптимизации их способности к самообразованию и самовоспитанию человека.

Невербальное общение даёт возможность человеку развивать и совершенствовать коммуникативные способности, которые открывают ему широкие возможности для становления личности и налаживанию межличностных контактов. Благодаря этому виду общения человек начинает психологически развиваться ещё до того, как усваивает и учится пользоваться речью (возраст около 2-3 лет).

Однако нельзя недооценивать роль вербального общения в психическом развитии человека. Только благодаря ему человек продолжает всю свою жизнь развиваться интеллектуально, личностно и психически, так как в его основе лежит умение усваивать и владеть речью- основным инструментом для передачи информации человеком. Пусть не обижаются на меня посетители с нарушением речевого аппарата, но как говорят итальянцы: » Что словами не объяснишь- пальцами не растычешь».

На этом мы с Вами закончили рассматривать роль общения в психическом развитии человека. Родителям хотелось бы напомнить, чтобы они всячески участвовали в общении любого вида со своими детьми, это в будущем благоприятно скажется и на Ваших отношениях и на развитии ребёнка.

Читайте также:

Влияние материнской депривации на развитие ребенка

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЖЕРТВОВАНИЯ)

- Общие положения:

1.1. Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением Благотворительного Фонда «Достойный гражданин» в лице Исполнительного директора Викторова Александра Леонидовича, действующего на основании Устава, (далее – «Благополучатель») заключить на указанных ниже условиях договор об осуществлении безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) (далее – «Договор») с любым дееспособным физическим или правоспособным юридическим лицом, отозвавшимся на такое предложение (далее – «Благотворитель»).

1.2. Благополучатель является некоммерческой благотворительной организацией, созданной в форме фонда, действующей на основании Устава, обладает необходимыми правами для получения Пожертвования в интересах осуществления своей уставной деятельности.

1.3. Настоящая Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Внесение Пожертвования в адрес Благополучателя считается акцептом настоящей Оферты на указанных далее условиях.

1.4. Благополучатель готов заключать договоры пожертвования в ином порядке и (или) на иных условиях, нежели это предусмотрено Офертои,̆ для чего любое заинтересованное лицо вправе обратиться для заключения соответствующего договора к Благополучателю.

- Предмет Договора:

2.1. Благотворитель добровольно и бескорыстно (безвозмездно) в порядке осуществления благотворительного пожертвования передает в собственность Благополучателя денежные средства в размере, определяемом Благотворителем (далее – «Пожертвование»). Факт передачи пожертвования свидетельствует о полном согласии Благотворителя с условиями настоящего договора.

2.2. Благополучатель принимает Пожертвование и обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему Договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством и в рамках уставной деятельности.

2.3. Местом заключения договора является город Москва. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ договор считается заключенным в письменной форме.

- Порядок передачи Пожертвования и иные условия:

3.1. Благотворитель самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его в адрес Благополучателя любым удобным способом, указанным на официальном сайте Благополучателя www.blago-dg.ru (далее – «официальный сайт»).

3.2. Благотворитель может сделать пожертвование через банк по реквизитам Благополучателя, в том числе и через личный кабинет на интернет-сайте банка Жертвователя; воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с кредитной карточки или электронной наличностью; списать средства со счета мобильного телефона или отправить SMS-сообщения. Документом, подтверждающим внесение Пожертвования, является сообщение, направленное Благополучателем или его платёжным агентом на контактные данные Благотворителя, указанные им при внесении Пожертвования, либо отметка об исполнении платёжного поручения в банке Благотворителя.

3.3. Внесение Пожертвования Благотворителем означает полное и безусловное согласие Благотворителя с условиями настоящей Оферты. Оферта считается акцептованной Благотворителем в момент внесения Пожертвования Благотворителем в адрес Благополучателя.

3.4. Благополучатель обязуется осуществлять все разумно необходимые действия для принятия Пожертвования от Благотворителя и его надлежащего использования.

3.5. Благотворитель подтверждает, что внесенное в адрес Благополучателя Пожертвование принадлежит Благотворителю на праве собственности, Благотворитель имеет право единолично распоряжаться соответствующим имуществом и/или получил все необходимые согласия и разрешения для такого распоряжения, а также что имущество не имеет каких-либо обременений. Благотворитель настоящим подтверждает, что ему не известно о каких-либо обстоятельствах или требованиях, препятствующих внесению Пожертвования в адрес Благополучателя, и его последующему использованию Благополучателем в соответствии с настоящим Договором.

3.6. Пожертвование, внесенное Благотворителем с указанием фамилии и имени подопечного Благополучателя, используется Благополучателем на оказание помощи данному лицу. При этом Благотворитель соглашается, что в случае получения Благополучателем Пожертвований в отношении подопечного в размере, превышающем сумму, необходимую для оказания помощи данному

подопечному, Благополучатель вправе использовать такие дополнительные суммы Пожертвований на оказание помощи другим подопечным Благополучателя. Если выбранный Благотворителем способ перевода пожертвования не позволяет указать «назначение платежа», Благотворитель имеет право уточнить цели пожертвования, отправив Благополучателю письмо по электронной почте [email protected]

3.7. Благополучатель публикует информацию о своей работе и отчеты о результатах деятельности на официальном сайте.

3.8. По запросу Благотворителя Благополучатель подтверждает целевое использование полученных пожертвований соответствующими документами бухгалтерского учета.

3.9. Благополучатель не несет перед Благотворителем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.

3.10. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, Пожертвование не облагается НДС, а Благотворитель имеет право на получение социального налогового вычета на сумму осуществлённых им благотворительных пожертвований.

- Срок действия Оферты:

4.1. Настоящая Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на официальном сайте Благополучателя.

4.2. Оферта является бессрочной. Благополучатель вправе отозвать Оферту в любое время, либо изменить текст Оферты без предварительного уведомления; изменения действуют со дня, следующего за днем его размещения на сайте.

- Согласие на использование персональных данных Благотворителей – физических лиц:

5.1. Акцептуя Оферту, Благотворитель – физическое лицо дает Благополучателю согласие и право на обработку персональных данных Благотворителя (фамилии, имени, отчества, адреса, места жительства, номера мобильного телефона адреса электронной почты, банковских реквизитов) с целью исполнения обязательств, возникающих из или в связи с заключением Договора, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

5.2. Благополучатель обязуется обезличить персональные данные Благотворителя в публикуемых Благополучателем информационных материалах, обеспечивая отсутствие возможности однозначной идентификации персональных данных третьими лицами.

5.3. В отношении персональных данных Благотворителя Благополучатель обязуется осуществлять только те действия, в отношении которых получено согласие Благотворителя или в отношении которых в соответствии с применимым законодательством разрешение Благотворителя не требуется.

5.4. Согласие на обработку персональных данных действует в течение 3 (трех) лет со дня его предоставления. Такое согласие может быть отозвано Благотворителем в любое время путем направления Благополучателю письменного уведомления не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты отзыва такого согласия.

- Согласие на использование информации о Благотворителях – юридических лицах:

6.1. Акцептуя Оферту, Благотворитель – юридическое лицо дает Благополучателю согласие и право на обработку информации о Благотворителе (наименования, месторасположения, суммы пожертвования), включая предоставление неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте Благополучателя в сети Интернет, с целью исполнения обязательств, возникающих из или в связи с заключением Договора.

6.2. Благотворитель имеет право попросить Благополучателя указать на сайте его пожертвование как анонимное, в этом случае он направляет Благополучателю письменное обращение.

- Разрешение споров:

7.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи или вследствие настоящей Оферты и/ или Договора, разрешаются путем переговоров.

7.2. Настоящая Оферта и Договор регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты и/или Договора или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их разрешения путем переговоров подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.

- Адрес и банковские реквизиты Благополучателя:

Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации и поддержки соотечественников «Достойный гражданин»

Юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80Б, корпус 1, этаж 2, пом. IV, комната 23

ИНН: 7743228449

ОГРН: 1177700018044

Р/с: 40703810438000007697

к/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Банк: ПАО Сбербанк Благотворительный фонд «Достойный гражданин»

Исполнительный директор: Викторов Александр Леонидович

Материнская депривация: как разумно окружить ребенка заботой?

Мне на форум написали: я ответила:

Ольга

Ирина Ивановна, здравствуйте. Разрешите задать Вам вопрос о материнской депривации. Моя мама оставила меня в детстве с бабушкой в возрасте 9 мес. сроком на 3 месяца и в возрасте 6 лет сроком на 3 года (с редкими посещениями). В настоящий момент мне 31 год. Я испытываю чувство неприязни к матери, хоть и осознаю, что скучаю по ней (живу не с ней). Мы разговариваем по телефону не реже 1 раза в неделю и почти каждый разговор, если он не касается, не затрагивающей нас обеих темы, заканчивается конфликтом. Сейчас у меня маленькая дочь, и я очень обеспокоена её здоровым эмоциональным развитием. Как обычному человеку мне не хочется повторять ошибки своих родителей. Мы с мамой пришли к выводу, что наши конфликты происходят из-за ранней материнской депривации. Моя дочь будет расти, я стараюсь окружить её разумной любовью. Но, во-первых, мне нужно будет выходить на работу, во-вторых, я не могу быть привязана полностью к ребенку, необхлдимо и себе уделять время.

Вопрос: В каком возрасте и на какое время мама может оставлять ребенка с другими людьми (на сколько я поняла из прочитанной литературы, ребенок выбирает себе одного взрослого для эмоциональной привязанности), чтобы сохранить доверительные отношения и вырастить уверенного в себе человечка? (где-то я прочитала, что пик эмоциональной привязанности приходится на 9 месяцев возраста ребенка).

Заранее спасибо за ответ.

С уважением, Ольга.

Хажилина Ирина Ивановна

Здравствуйте, Ольга! Депривация означает неполучение чего-либо, что необходимо или должно быть доступно, это состояние, при котором отсутствует возможность удовлетворения основных жизненных потребностей в достаточной мере и в течение продолжительного времени. Материнской депривацией считается или сепарация(разделение) с матерью и ее отсутствие рядом с ребенком, или недополучение от матери внимания, заботы,ласки, сенсорных и/или тактильных контактов. В вашем случае, действительно так получилось, что вы с мамой были дважды разделены в достаточно раннем возрасте. На языке современной психологии, пережитый вами травматический опыт называется «прерванным движением любви» между ребенком и матерью… Чем раньше пережит такой опыт тем больше дистанция между матерью и ребенком… По многочисленным исследованиям, оптимальным для выхода на работу является возраст ребенка 3 года, период, когда ребенок стремится самостоятельно пробовать свои силы, исследовать окружаюший мир, учиться общению с другими людьми. При этом не значит, что ребенка вообще нельзя оставлять с другими людьми, главное, чтобы он не чувствовал себя оторванным, лишенным матери, чувствовал себя защищенным и любимым. Если матери необходимо выйти на работу раньше, то считается возможным делать это с 1,5 лет. При этом парадокс заключается в следующем, несмотря на то, что многие родители, стараются быть хорошими родителями для своих детей, такими родителями, как хотелось бы данному ребенку, не получается быть ни у кого. И у всех взрослых людей, есть те или иные обиды на своих родителей. Поэтому, самое важно, быть в контакте со своим ребенком и быть ему настолько «хорошим родителем», насколько вы можете и дарить ему любовь. Поэтому, с этой точки зрения, важно учитывать и собственные интересы, нужды, потребности. Поскольку если сама мама недовольна собственной жизнью, она может находиться в депрессии или других негативных чувствах. А тогда возникает такой странный парадокс- мама все время была с ребенком, выполняла необходимые функции, кормила, заботилась, но ее мысли и сердце были в другом месте… И в этом случае, ребенок, также испытывает недостаток любви, как и в том, если бы мама уехала или вышла на работу. Также, чтобы поток любви между вами и вашей дочерью не прерывался, вам самой необходимо отпустить обиды на собственную маму, чтобы ваша любовь с ней восстановилась. Да, это правда, ее не было с вами рядом, когда она была так нужна, вам не хватило ее любви. Но вы получили от нее самое главное –свою жизнь и еще много хорошего. Семейная система устроена так, что невозможно дать достаточно тепла ребенку, если сама мама не может получить любовь от своей мамы. Это не осознается, но наблюдая отдаленные отношения между вами и бабушкой дочь будет учиться отстраненности. Почитайте об этом у Д. Соколова в книге расстановки семейных сюжетов. Если самостоятельно наладить отношения с мамой не получиться, стоит поработать над этим с семейным психологом при помощи метода расстановки . Если такая помощь понадобится, буду рада вам помочь. Удачи!

Аноним,

Я думаю, что Вы по интернету тоже сможете ознакомиться. Но мне кажется, что ребенок не должен расти только с мамой. Он должен общаться, дружить и играть с детьми. Это тоже развивает. Где-то с 2-х лет ребенок способен играть с детьми. Не думаю, что нужно его держать при себе. Мы родитлеи не вечны и дети рано или поздно должны уйти в свободное плавание. Эмоциональная привязанность… Может быть в 9 месяцев она и существует, но, эта эмоциональная привязанность проходит. Может и не пройти. Но повзрослевшие дети сторонятся родителей и близкими друзьями становятся ровесники. И это нормально. Нельзя обижаться на ребенка за это.

Ольга,

Уважаемая Ирина Ивановна! Спасибо за ответ. Особенно за рекомендацию книги. Я поняла, что главное — разобраться в своих проблемах. Это ещё раз подтверждает правильность моей установки, которую я поставила себе после рождения дочери: Счастливая мама — здоровый малыш! Если придется выйти на работу, я буду еще чаще говорить малышке о том, как я её люблю и никогда не брошу. А с мамой буду дальше стремиться к решению конфликта. Сейчас я уже в том состоянии когда возможно анализировать ситуацию и находить объективные решения. Главное, чтобы дочь видела гармоничные отношения вокруг себя и училась не только любить и ненавидеть, но и находить компромисы в сложных ситуациях.

Ольга

Уважаемый Аноним,

Вы абсолютно правы, спасибо за комментарий. Я не говорю о том, что нахожусь постоянно с ребенком. Ребенок остаётся и с папой и с бабушкой на некоторое время, мы ходим в гости. Нам повезло, наша соседка — ровесница моей дочери, они уже с рождения общаются. В настоящее время им 7,5 месяцев и они замечательно играют друг с другом, улыбаются и радуются когда видят друг друга. Я постоянно ищу ответы на вопросы в интернете, однако меня интересовал более глубокий вопрос о возрасте и интенсивности привязанности. Спасибо Вам, что откликнулись.

Хажилина Ирина Ивановна

Ольга,удачи и здоровья вам и вашим близким!

К консультациям

К авторским программам

Синдром материнской депривации | UF Health, University of Florida Health

Определение

Синдром материнской депривации — это форма неспособности развиваться, вызванная пренебрежением (преднамеренным или непреднамеренным).

Альтернативные названия

Неорганическая недостаточность развития

Причины, заболеваемость и факторы риска

Большинство случаев задержки развития у младенцев и детей младшего возраста (до 2 лет) не вызваны болезнью. Большинство случаев вызвано дисфункциональным взаимодействием с опекуном, бедностью, жестоким обращением с детьми и незнанием родителей о надлежащем уходе за детьми.Такие случаи считаются «неорганической» недостаточностью роста. Неспособность к развитию у детей младше 2 лет определяется как неспособность набрать достаточный вес, нарушение линейного роста и неспособность достичь некоторых или всех этапов развития.

При синдроме материнской депривации, хотя мать или другой основной опекун может казаться обеспокоенным, взаимодействие и физический контакт, обычно наблюдаемые между матерью и младенцем, могут отсутствовать или искажаться.

Факторы, которые могут способствовать развитию синдрома материнской депривации, включают:

- Молодой возраст родителей (родители-подростки)

- Незапланированная или нежелательная беременность

- Низкий уровень образования (особенно неполучение средней школы)

- Низкий социально-экономический статус

- Отсутствие отца

- Отсутствие сети поддержки (семья, близкие друзья или другая поддержка)

- Психическое заболевание, включая тяжелую послеродовую депрессию

Симптомы

- Снижение или отсутствие линейного роста («падение» на графике роста )

- Отсутствие надлежащей гигиены

- Проблемы взаимодействия между матерью и ребенком

- Вес ниже 5-го процентиля или недостаточная скорость набора веса

Признаки и тесты

Тщательное обследование у врача — первый шаг.Медицинский осмотр, история болезни и простые лабораторные тесты могут быть использованы для исключения серьезных заболеваний как причины. Врач внимательно изучит график роста пациента.

Врач должен привлечь к помощи матери членов семьи и социальные службы. Питание ребенка следует постепенно увеличивать до 150 кал / кг / сутки.

Если врач беспокоится о безопасности ребенка или лечение не увенчалось успехом, ребенку может потребоваться остаться в больнице.

Лечение

Лечение отсталости — серьезное мероприятие, требующее участия многопрофильной команды, в которую входят врачи, диетологи, социальные работники, специалисты по поведению и медсестры.

Многие программы доступны для молодых родителей, родителей-одиночек и родителей, имеющих другие проблемы. Направления в соответствующие программы следует направлять как можно раньше.

Помощь расширенным членам семьи в осознании наличия проблемы и их привлечение к помощи обеспечит дополнительную поддержку матери и ребенку.

Ожидания (прогноз)