Конспект литературного чтения. «Цветаева. Красною кистью…»

Орг. момент

— Здравствуйте, ребята. Встали, подравнялись. Посмотрели друг на друга, улыбнусь. И пусть наше занятие пройдет в хорошем, доброжелательном настроении.

Актуализация знаний

— Посмотрите на доску и скажите, вы знаете это дерево?

— Знакомо ли вам его название?

— Правильно, это рябина.

— Можете объяснить, почему, за что считают рябину красавицей? Что, по-вашему, красиво в этом дереве?

— Рябину считаю красавицей, потому что красива она, особенно осенью, когда рдеет огонь ее румяных кистей. В эту пору рябина — одно загляденье! Цвет резной листвы так ярок и густ, что кудрявое деревце и вправду кажется раскаленным докрасна. Щедро разодетая осенью в нарядные обновы, красуется рябина на карнавале листопада. Вот и видно ее отовсюду!

— Со всеми рябина

дружит, всех накормить старается, а если заболеет кто, так и подлечит.

Ягоды не сладость,

Зато глазу радость

И садам украшенье,

А друзьям угощенье.

— Каждый год появляются на рябине плоды. Стоит дерево по осени и еле ветки держит — так на них добра много. Недаром про ягоды рябины загадка есть: «Висят на ветке подружки, прижавшись тесно друг к дружке». Ягоды у рябины бывают самые разные: есть зеленовато-желтые, есть ярко-красные, есть коричневые в крапинку, а греческая рябина желто-оранжевыми ягодами обзавелась.

— И неспроста так много ягод созревает на рябине. Иначе нельзя: на всех может не хватить. Среди птиц и зверей столько много любителей рябины, что ягоды ее будут объедены, склеваны, сжеваны прямо на дереве. А если какие ягоды на землю и упадут, так тут же их подберут и съедят кабаны, косули, лисы, зайцы.

— Ягоды рябины

крепко держатся на ветках, могли бы и до самой весны провисеть. Однако уже к

середине зимы от них ничего не останется.

— Птицы едят только плоды рябины, а вот животные, кроме плодов, едят и листья, и почки, и молодые побеги рябины. Очень уж много в них витаминов. Лесники знают об этом и, потому с лета заготавливают веники из рябиновых ветвей: голодной зимой лесные копытные звери с большим удовольствием угостятся ими.

— Люди тоже едят и используют рябину. Из ягод готовят лакомства, напитки, а из цветов — чай. Из рябиновой древесины делают мебель, музыкальные духовые инструменты. С давних времен заметили люди целебную силу рябины и стали использовать ее для лечения болезней. А еще в старину дети делали бусы, нанизывая ягоды рябины на нитку. Рябиновые бусы и вы сами сделать можете. А я расскажу вам легенду о возникновении этого дерева.

— Однажды дочь

богатого купца полюбила простого парня, но её отец и слышать не хотел о таком

бедном женихе. Чтобы избавить семью от позора он решил прибегнуть к помощи

колдуна. Его дочь случайно узнала об этом и девушка решила убежать из родного

дома. Темной и дождливой ночью поспешила она на берег реки к месту встречи со

своим любимым. В тот же час вышел из дома и колдун. Но парень заметил

колдуна. Для того чтобы увести опасность от девушки, храбрый юноша бросился в

воду. Колдун дождался пока он переплывет реку и взмахнул волшебным посохом,

когда молодой человек уже выбирался на берег. Тут сверкнула молния, ударил

гром, и парень превратился в дуб. Все это случилось на глазах у девушки,

из-за дождя чуть опоздавшей к месту встречи. И девушка тоже осталась стоять

на берегу. Ее тонкий стан стал стволом рябины, а руки – ветви протянулись в

сторону любимого. Весной она надевает белый наряд, а осенью роняет в воду

красные слезы, печалясь о том, что «широка река, не перешагнуть, глубока река,

а не утонуть». Так и стоят на разных берегах два любящих друг друга одиноких

дерева.

Чтобы избавить семью от позора он решил прибегнуть к помощи

колдуна. Его дочь случайно узнала об этом и девушка решила убежать из родного

дома. Темной и дождливой ночью поспешила она на берег реки к месту встречи со

своим любимым. В тот же час вышел из дома и колдун. Но парень заметил

колдуна. Для того чтобы увести опасность от девушки, храбрый юноша бросился в

воду. Колдун дождался пока он переплывет реку и взмахнул волшебным посохом,

когда молодой человек уже выбирался на берег. Тут сверкнула молния, ударил

гром, и парень превратился в дуб. Все это случилось на глазах у девушки,

из-за дождя чуть опоздавшей к месту встречи. И девушка тоже осталась стоять

на берегу. Ее тонкий стан стал стволом рябины, а руки – ветви протянулись в

сторону любимого. Весной она надевает белый наряд, а осенью роняет в воду

красные слезы, печалясь о том, что «широка река, не перешагнуть, глубока река,

а не утонуть». Так и стоят на разных берегах два любящих друг друга одиноких

дерева.

— Рябина с древнейших времен выступает в качестве оберега, защищающего человека от злых духов. Ее высаживают около домов для защиты от нечистой силы.

— Ребята, а как вы думаете, что символизирует рябина?

— Плоды рябины красны как кровь, пролитая во имя любви. В русской поэзии рябина символизирует тоскующую женщину, а горечь ее ягод свидетельствует о безрадостной жизни.

— Давайте послушаем песни, которые люди посвящали рябине.

— Скажите, а вы знаете какие-нибудь произведения о рябине?

«Рябина»

Красненькую ягоду

Мне дала рябина.

Думал я, что сладкую,

А она — как хина.

То ли эта ягодка

Просто недозрела,

То ль рябина хитрая

Подшутить хотела?

(Ирина Токмакова)

Я знал тебя, моя рябина…

Ты на околице села

Над серой крышею овина

Под небом северным

росла.

Тебя трепала непогода,

А ты — всем горестям назло —

Росла и крепла год от года,

Глядясь в озерное стекло.

(В.Рождественский)

— Я бы хотела прочитать вам одно стихотворение, которое написала Елена Горная. Оно называется «Рябиновый блюз».

В старом парке у озера, до боли тоскливо,

В эту осень влюблённый, звучал саксофон…

И роняла с дождями свои бусы рябина

На заброшенный кем-то осенний перрон.

Где извечная музыка из шорохов листьев…

В темпе вальса кружил рыжий тополь-гарсон

И, ветвями касаяся рябиновых кистей,

Опадал в свой заснеженно-розовый сон.

И минуты по нотам остывая, бежали

То ли в лето назад, то ли снова в метель…

И мелодию осени на память мы знали,

И крутил листопад нам свою карусель.

И не выдержав небо, умирало с дождями,

И зачем-то с

рябиной делили мы грусть. ..

..

Осень тихо прощалась в старом парке, а с нами

Оставалась уныния вечного суть…

-Как охарактеризована рябина в этих стихотворениях?

Изучение нового материала

— Ребята, а вы знаете поэтессу Марину Цветаеву?

— А, может, вы знаете, какое она стихотворение о рябине написала?

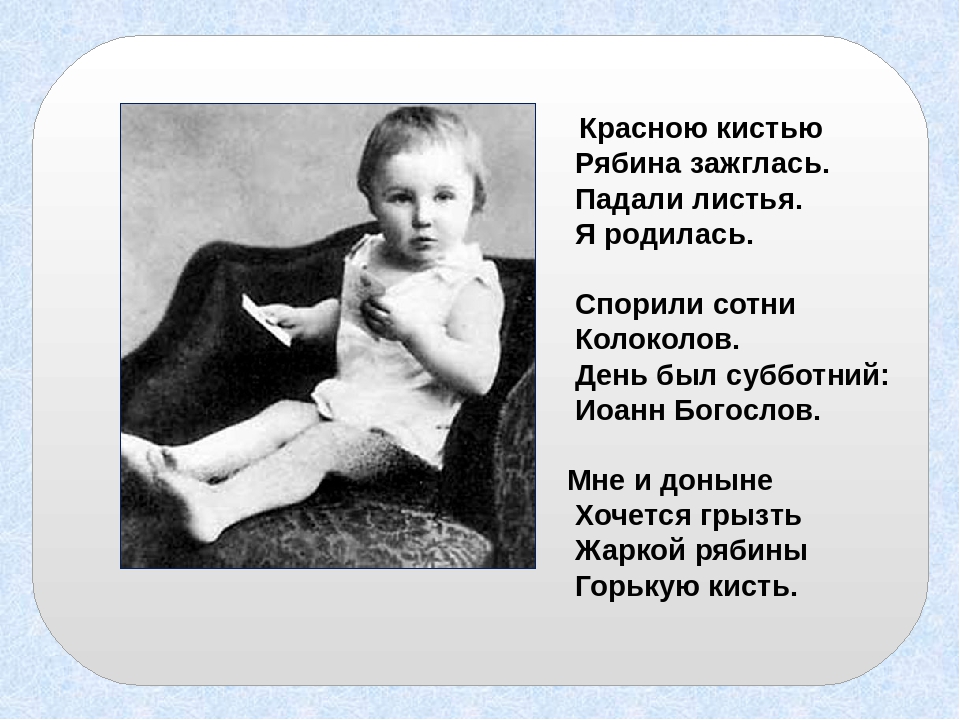

— Она написала стихотворение «Красною кистью рябина зажглась…»

— Как вы думаете, судя по названию, о чем пойдет речь сегодня на уроке?

— Мы будем говорить о Марине Цветаевой и познакомимся с ее произведением «Красною кистью»

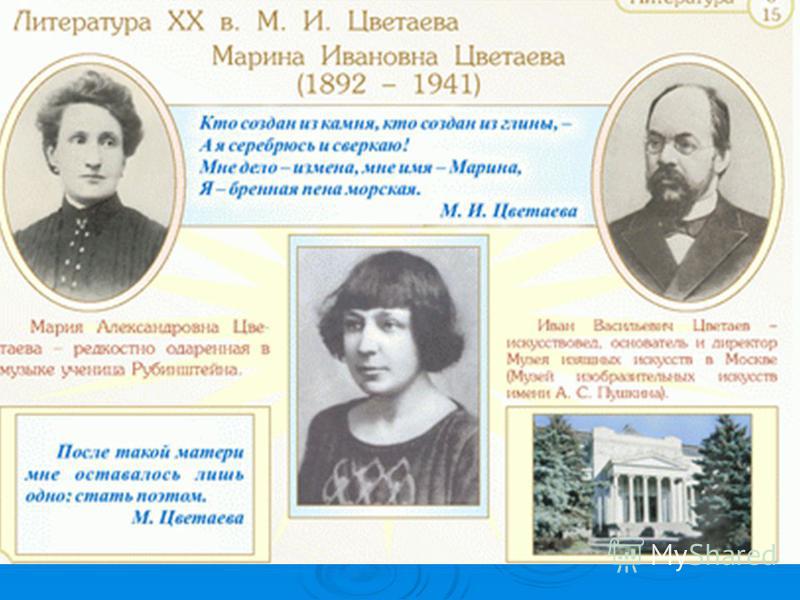

Биография автора

— Трудно говорить о такой безмерности, как поэт.

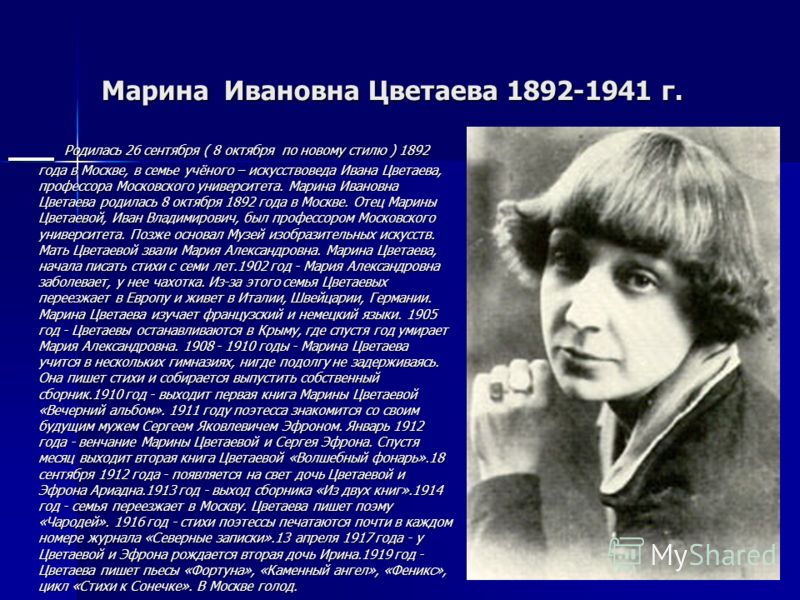

— Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 1892г.

— Семья Цветаевых

жила в уютном особняке одного из старинных московских переулков, лето

проводила в живописных местах Подмосковья, в калужском городке Таруса. Отец

Марины – Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета; мать

– Мария Александровна, урожденная Мейн, из обрусевшей польско-немецкой семьи,

одаренная пианистка. Это она открыла детям (Андрею, Асе и Марине) чудесный

мир природы, дала лучшие в мире книги и научила их музыке. «Могу сказать, что

я родилась не в жизнь, а в музыку», — вспоминала М. Цветаева. После смерти

матери интерес к музыке постепенно угасает, но появляется новое увлечение –

книги и стихи.

Это она открыла детям (Андрею, Асе и Марине) чудесный

мир природы, дала лучшие в мире книги и научила их музыке. «Могу сказать, что

я родилась не в жизнь, а в музыку», — вспоминала М. Цветаева. После смерти

матери интерес к музыке постепенно угасает, но появляется новое увлечение –

книги и стихи.

— Юная Цветаева пишет стихи, как на русском, так и на немецком и французском. Ни у кого ничего не заимствовать, не подражать, не подвергаться влияниям, «быть самой собой» — такою Цветаева вышла из детства и такою осталась навсегда.

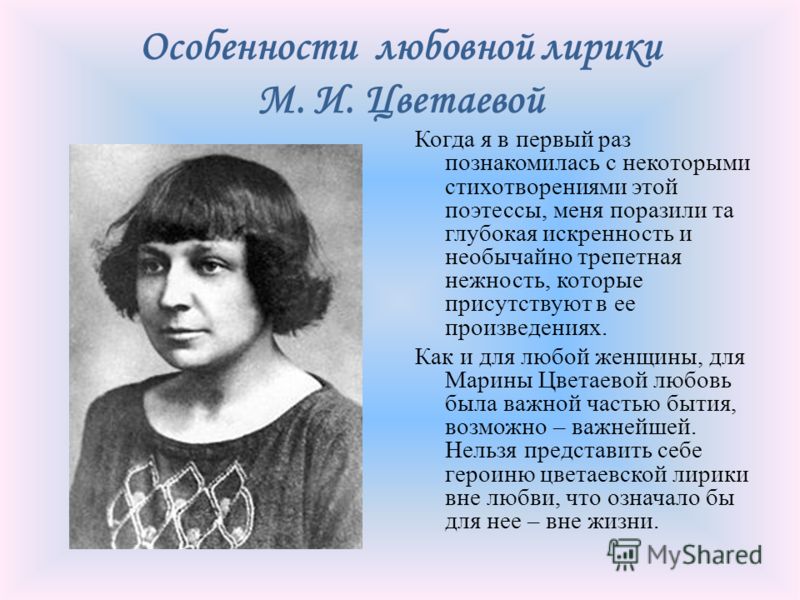

— Какой была Марина Цветаева? Небольшого роста со строгой и стройной осанкой. Золотисто-каштановые волосы, бледное лицо, глаза зеленые, цвета винограда.

— Черты лица и его контуры точные, четкие, голос высокий, звонкий, гибкий. Стихи читала охотно, по первой просьбе.

— Как поэт и как

личность М. Цветаева развивалась стремительно. За «Вечерним альбомом» последовали

еще два сборника стихов «Волшебный фонарь» (1912) и «Из двух книг» (1913),

изданные при содействии Сергея Эфрона.

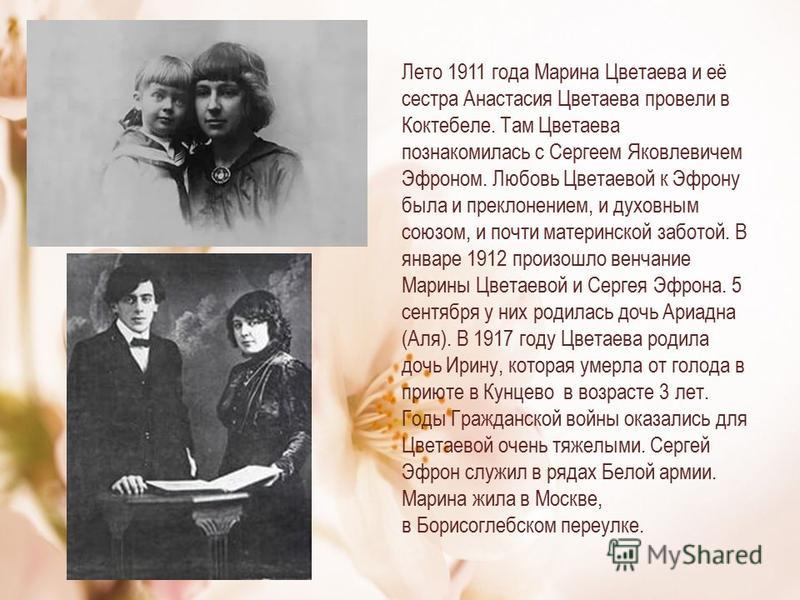

— Марина Цветаева и Сергей Эфрон. Они встретились 5 мая 1911 года на пустынном коктебельском берегу. Марина загадала: если он найдет и подарит ей сердолик (лечебный драгоценный камень), то выйдет за него замуж. Конечно же, сердолик этот он нашел тотчас… Обвенчались они 27 января 1912 года.

— Эфрон подарил любимой кольцо, на внутренней стороне которого была выгравирована дата свадьбы и имя Марина.

— Художественный мир Цветаевой необычайно разнообразен. Можно выделить основные темы творчества:

Тема детства.

Тема дома.

Образ Матери.

Тема души.

Тема бессонности.

Поэты-современники в лирике Цветаевой.

Пушкинская тема.

Тема любви.

Стихи, посвященные близким.

— Для Цветаевой

поэтическое искусство было «ежедневным трудом», святым, единственным

ремеслом: «Я не верю стихам, которые льются. Рвутся – да».

Рвутся – да».

— Цветаева посвящала стихи близким людям: друзьям-поэтам, бабушке, мужу, Сергею Яковлевичу Эфрону, детям, сестре Асе

— Сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона родился в эмиграции, где с остатками Добровольческой Белой армии оказался муж, а в 1922 году уехала за границу и Марина. Жизнь в эмиграции складывалась трудно. Эмигрантским журналам не нравились честные, неподкупные стихи Цветаевой. «Мой читатель остался в России, куда мои стихи… не доходят», — сожалела она.

— В 1939 году М. Цветаева вернулась на родину. На вокзале узнала об аресте сестры Аси. Позже арестованы дочь Аля и муж Сергей Эфрон (потом расстрелян). Ее не расстреляли, не арестовали – ее казнили незамечанием, непечатанием, нищетой.

— В эвакуации в

1941 года отказали даже в работе посудомойки. Нет друзей, нет жилья, нет

работы, нет семьи: началось отчуждение с сыном. Под гнетом несчастий, в

состоянии душевной депрессии 31 августа 1941года Марина Цветаева покончила с

собой, оставив предсмертную записку: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы

хуже. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь –

что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик»

Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але – если увидишь –

что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик»

— Марина Цветаева оставила значительное творческое наследие: книги лирических стихов, семнадцать поэм, восемь стихотворных драм, автобиографическую, мемуарную и историко-литературную прозу, письма, дневниковые записи. Она никогда не подделывалась под вкусы читателей и издателей. Сила ее стихов – не в зрительные образах, а в потоке все время меняющихся, гибких ритмов. Любое ее произведение подчинено правде сердца. Ее стихи мелодичны, задушевны, чарующи, поэтому к ним обращаются композиторы и появляются прекрасные песни. Настоящее в искусстве не умирает. В 1913 году Марина Цветаева уверенно заявила:

Моим стихам

Как драгоценным винам,

Настанет свой черед.

Работа с текстом до чтения

— Прочитайте

название нашего сегодняшнего стихотворения. Как вы думаете, о чем будет нам

рассказывать автор?

Как вы думаете, о чем будет нам

рассказывать автор?

Первичное восприятие стихотворения

— Давайте послушаем песню Анны Широченко на стихотворение Марины Цветаевой «Красною кистью…» . Во время слушания, подумайте, какие чувства и эмоции испытывала автор, когда писала это стихотворение.

Какие слова были непонятны?

Ребята, что вы почувствовали, когда слушали эту песню?

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.

Вторичное чтение.

— Я предлагаю вам подготовиться к чтению вслух. Прочитаем это стихотворение вполголоса, не мешая друг друга, обращая внимание на интонацию, силу голоса, на необходимые паузы.

— Обратите внимание

на слайд – это критерии оценивания вашего чтения.

1) Правильность

2) Выразительность

3) Темп

4) Осмысленность

Итак, кто прочитает нам стихотворение, учитывая все критерии?

Чтение стихотворения учениками.

— Ну а сейчас мы с вами будем вместе читать и внимательно следить за развитием чувств в стихотворении.

Чтение

— Ребята, вы видели рябину? Она всегда красная? А когда рябина становится красной?

— Как вы понимаете выражение “рябина зажглась”? Какое здесь изобразительно-выразительное средство использует автор? (олицетворение)

— Скажите, в какое время года падают листья?

— А когда родилась поэтесса?

— Что, по вашему мнению, значит выражение “Спорили сотни колоколов”?

— А как вы думаете, о чем они спорят?

Они спорят за первенство: кто торжественнее и звучнее объявит праздник — День Иоанна Богослова и одновременно с этим день рождения Поэта.

— Давайте

послушаем, как звучат колокола.

— Слушая, подумайте, какой из колокольных звонов звучал во время праздника и почему?

— Какие чувства у вас возникли во время прослушивания?

— Знаете ли вы, кто такой Иоанн Богослов?

— Один из 12-ти апостолов, сын рыбака Зеведея и Саломии – дочери святого Иосифа.

Год его рождения неизвестен. По преданию, когда еще юношей Иоанн вместе с отцом и старшим братом Иаковом рыбачил на Генисаретском озере, он был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Оставив отца своего Зеведея в лодке, Иоанн вместе с братом Иаковом, последовал за Христом.

— Известно, что

отличительными чертами характера Иоанна были скромность и наблюдательность,

он всегда был чуток к другим. За пламенную проповедь любви к Богу и людям

Иоанн был прозван «апостолом любви». Обращаясь к своим ученикам,

Иоанн Богослов до последнего вздоха не уставал повторять: «Любите друг

друга!». Вместе с тем, Иоанн, по свидетельству евангелистов, обладал

очень пылкой натурой, сердечные порывы его иногда доходили до такой бурной

ревности, что Христос назвал апостола Иоанна и его брата Иакова «сынами

грома».

По преданию, из апостолов только Иоанн стоял у Креста Спасителя рядом с Богородицей, и ему Христос поручил чтить Марию как собственную мать.

При императоре Домициане (81-96), который был известен как гонитель Церкви, апостол Иоанн был вызван в Рим, как единственный оставшийся в живых апостол, и по приказанию Домициана арестован и судим. Его пытались казнить, но он выжил и был сослан на остров Патмос, где и пережил описанное в Апокалиписе.

После смерти Домициана апостол Иоанн из ссылки вернулся в Эфес.

Святой Иоанн

Богослов скончался естественной смертью (единственный из Апостолов), прожив

около 105 лет. Обстоятельства смерти апостола Иоанна оказались необычными и

даже загадочными. По настоянию апостола Иоанна его закопали живым. На

следующий день, когда раскопали его могилу, она оказалась пустой. Это событие

как бы подтвердило предположение некоторых христиан, что апостол Иоанн не

умрет, но останется жить до Второго пришествия Христова.

Праздник установлен 8 мая (21 мая по новому стилю). Считается, что молитва, вознесенная святому апостолу Иоанну Богослову, спасает от отравления, ведь и сам Апостол Иоанн, вызванный в Рим императором Домицианом, принял яд, который на него не подействовал.

В иконографии апостол Иоанн изображается кротким, величественным и одухотворенным старцем, с печатью полного спокойствия на челе и глубоким взором.

— Ребята, как вы понимаете выражение «жаркая рябина»? Она горячая? От нее веет жаром?

— Вы пробовали рябину? Какой у нее вкус?

— Как вы считаете, почему автору хочется грызть эту горькую рябину?

— Нарисуйте словесный портрет лирического героя.

— Как вы думаете, какими чертами характера он обладает?

— По-вашему, какие чувства возникают у автора, во время написания стихотворения?

— А как вы считаете, какие чувства и переживания испытывает лирический герой осенью?

— Какие эмоции возникли у вас после прочтения стихотворения? Оно вам понравилось? Почему?

— Ребята, какую картину вы представляете, когда читаете 1 часть стихотворения?

— Как вам кажется, меняется ли настроение лирической героини во 2 части стихотворения по сравнению с 1 частью?

Во 2 части

чувствуется грусть, задумчивость, звучат нотки горечи.

— Сопоставьте строки, характеризующие рябину в 1 части и во 2 части. Чем они отличаются?

1 часть: “рябина зажглась”, “кисть красная” — это эпитет, определение нейтральное;

2 часть: “рябина жаркая”, “кисть горькая” — этот эпитет уже эмоционально окрашенный, передает настроение героини.

— Как вы думаете, о чем же говорит героиня во 2 части?

Героине хочется вернуться в детство, яркие впечатления от которого она сохранила на всю жизнь. Но к пронзительным переживаниям детства с течением времени прибавился привкус горечи: “ горькая кисть”.

Физминутка

Быстро встаньте, улыбнитесь,

Выше, выше потянитесь.

Ну-ка, плечи распрямите,

Поднимите, опустите.

Влево, вправо повернулись,

Рук коленями коснулись,

Сели-встали, сели-встали

И на месте побежали.

Работа в микрогруппах

1.Попробуйте

изменить стихотворение, вставив в место пропусков подходящие по смыслу слова.

___________ кистью

Рябина зажглась.

___________ листья

Я родилась.

(Опускались, яркою)

2.Попробуйте изменить стихотворение, вставив в место пропусков подходящие по смыслу слова.

__________ сотни

Колоколов.

День был ___________:

Иоанн Богослов.

(Звенели, праздничный)

3.Попробуйте изменить стихотворение, вставив в место пропусков подходящие по смыслу слова.

Мне и _________

Хочется грызть

_________ рябины

Горькую кисть.

(Красной, теперь)

4.Вставьте пропущенные слова, чтобы получить небольшой рассказ

_________ весной она надевает наряд из нежно-зеленых _______________ листочков, а в конце весны, в мае, зацветает пышными __________ гроздьями.

(Кружевных, ранней, белыми)

5. Вставьте пропущенные

слова, чтобы получить небольшой рассказ

Вставьте пропущенные

слова, чтобы получить небольшой рассказ

Особенно приятно ______________цветущей рябины ранним утром, когда просыпаешься от веселого воробьиного ___________, распахиваешь окно и наслаждаешься нежным ____________.

(Благоухание, ароматом, щебета)

6.Вставьте пропущенные слова, чтобы получить небольшой рассказ

Летом рябина _______ нам прохладу, защищая окно от жаркого __________.

А в _________ дни это деревце становится волшебно красивым.

(Осенние, дарит, солнца)

Один человек из команды выйдет к доске и прочитает, что получилось.

Итог урока

1. Что можно сказать о лирической героине Цветаевой? (Сильный и гордый человек, независимый во всем. Любящая, верная и своевольная женщина. Сложный до отчаяния бесстрашный поэт).

2. Захотите ли вы обратиться к творчеству Марины Цветаевой после того, что узнали о ней сегодня?

3. Что

автобиографичного в этом стихотворении? Символом чего стала рябина в судьбе

Цветаевой? (Она родилась в период листопада, когда зреет рябина. В это время

звонили колокола. Наступал праздник Иоанна Богослова, одного из двенадцати

апостолов, любимого ученика Христа. Жизнь Марины Ивановны Цветаевой горька,

как рябина).

Что

автобиографичного в этом стихотворении? Символом чего стала рябина в судьбе

Цветаевой? (Она родилась в период листопада, когда зреет рябина. В это время

звонили колокола. Наступал праздник Иоанна Богослова, одного из двенадцати

апостолов, любимого ученика Христа. Жизнь Марины Ивановны Цветаевой горька,

как рябина).

Домашнее задание.

Нарисуйте дома образ осени.

Спасибо за урок, с вами было очень интересно работать. До свидания.

Красною кистью… ~ лучшие стихи Марины Цветаевой ~ litprichal.ru

Лучшие стихи классиков

Стихи о любви, детские стихи

Регистрация Войти

Главная ~ Стихи писателей 18-20 века ~ Марина Цветаева ~ Красною кистью… |

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья.

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.

© Марина Цветаева

Мне нравится: |

Копировать |

Количество просмотров: 39

© Марина Цветаева

Когда-нибудь, прелестное созданье…

39

Когда-нибудь, прелестное созданье,

Я стану для тебя воспоминаньем,

Там, в памяти твоей голубоокой,

Затерянным — так далеко-далеко.

Когда я гляжу на летящие листья…

39

Когда я гляжу на летящие листья,

Слетающие на булыжный торец,

Сметаемые — как художника кистью,

Картину кончающего наконец,

Когда мне плохо — думаю о Вас…

37

Когда мне плохо — думаю о Вас,

Когда блаженно — это тоже Вы,

Как музыка слетающей листвы,

Как поезд из тумана — в верный час.

Когда гляжу на летящие листья…

36

Когда гляжу на летящие листья,

Слетающие на булыжный торец,

Сметаемые — как художника кистью,

Картину кончающего наконец,

Клонится, клонится лоб тяжелый…

27

Клонится, клонится лоб тяжелый,

Колосом клонится, ждет жнеца.

Друг! Равнодушье — дурная школа!

Ожесточает оно сердца.

Какой-нибудь предок мой был…

36

Какой-нибудь предок мой был — скрипач,

Наездник и вор при этом.

Не потому ли мой нрав бродяч

И волосы пахнут ветром?

Как бы дым твоих ни горек…

31

Как бы дым твоих ни горек

Труб, глотать его — всё нега!

Оттого что ночью — город —

Опрокинутое небо.

Каждый стих — дитя любви…

25

Каждый стих — дитя любви,

Нищий незаконнорожденный.

Первенец — у колеи

На поклон ветрам — положенный.

И скажешь ты…

28

И скажешь ты:

Не та ль,

Не ты,

Что сквозь персты:

И не спасут ни стансы, ни созвездья…

22

И не спасут ни стансы, ни созвездья.

А это называется — возмездье

За то, что каждый раз,

Стан разгибая над строкой упорной,

Дней сползающие слизни…

Семь мечей пронзали сердце…

Оставить отзыв:

«Шифр Цезаря (причальская быль)»

Прочитайте произведение «Шифр Цезаря (причальская быль)» автора Тимур Тамирхан!

1Рецензия: «ЦВЕТАЕВА» Российского общества камерного искусства

Российское камерное художественное общество (РОКА) уже более десяти лет доносит до вашингтонской публики русскую камерную музыку девятнадцатого и начала двадцатого веков, поэтому его решение расширить внимание к творчеству современного композитора можно было встретить со смесью интереса и любопытства.

Что музыка написана одним из самых прославленных ныне живущих композиторов России на стихи одного из величайших поэтов, чьи объемные произведения написаны в начале-середине ХХ века, и что это исполнение станет мировой премьерой — принял решение, которое было не только понятным, но и почти непреодолимым. Интуитивное и страстное выступление четырех артистов, принесших Цветаевой нам, а личные и профессиональные связи основателя и художественного руководителя РХАН, пианистки Веры Данченко-Штерн, с его композитором, с которым она познакомилась, когда оба были студентами Московской консерватории, почти создавали впечатление, что она должна была быть.

Хотя их имена могут быть незнакомы большинству американцев, поэт Марина Цветаева (1892–1941) и композитор Александр Журбин добились в России практически непревзойденного уровня известности в своих дисциплинах, слава, которая распространилась за ее пределы на русско- и даже нерусскоязычные страны. Цветаевой, чья сложная, пылко прожитая, но трагическая жизнь закончилась самоубийством (но не раньше, чем она издала десять томов лирических стихов; если верить Википедии, несобранные тексты добавят по крайней мере еще один), восхищались писатели, столь же интернационально и интеллектуально разнородные, как и она сама. земляк, писатель Борис Пастернак; немецкий поэт Райнер Мария Рильке; и американский критик Энни Фитч. В ее честь была названа «малая планета», а также выпущена марка и назван корабль в ее честь.

Цветаевой, чья сложная, пылко прожитая, но трагическая жизнь закончилась самоубийством (но не раньше, чем она издала десять томов лирических стихов; если верить Википедии, несобранные тексты добавят по крайней мере еще один), восхищались писатели, столь же интернационально и интеллектуально разнородные, как и она сама. земляк, писатель Борис Пастернак; немецкий поэт Райнер Мария Рильке; и американский критик Энни Фитч. В ее честь была названа «малая планета», а также выпущена марка и назван корабль в ее честь.

Журбин, чья «рок-опера» «Орфей и Эвридика » прошла более 2000 спектаклей (как и некоторые из его других шестнадцати мюзиклов) и который написал музыку к более чем 50 художественным фильмам, шести операм и трем балетам, рассказал об искусстве. писателю Ричарду Селдену из «Джорджтаунера», что этот последний проект начался, когда, взяв в руки небольшой томик сочинений Цветаевой в Узбекистане (единственный экземпляр, который он смог найти; экземпляры в Москве были быстро распроданы), он был так тронут, что стал «по-настоящему был без ума от нее и знал, что должен положить ее слова на музыку.

В пятницу вечером в посольстве Франции RCAS представил американскую премьеру трехчастного вокального цикла Журбина « Цветаева » на стихи Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама: Поэт , Любовь и Марина . Первый и третий циклы состоят из стихов Цветаевой; вторые, написанные Цветаевой и ее когда-то возлюбленным, поэтом Осипом Мандельштамом, друг другу. Музыкальное влияние Журбина очевидно (его «гуру», как он сказал Селдену, — это Леонард Бернстайн и Курт Вайль, а его тональные и гармонические последовательности и ритмы временами заметно восходят к их произведениям), но его также можно назвать русским Эндрю Ллойдом Уэббером. , с отчетливыми перегибами Брамса, Листа и Шумана.

Начальный цикл был исполнен с восхитительной бравурностью, музыкальностью и безупречным мастерством меццо-сопрано Магдалены Вор, что поддерживало глубокое, почти осязаемое чувство сопереживания и понимания, которым она прониклась каждым из его девяти компонентов.

Первая, «Если тебе дан голос, все остальное отнято», начиналась с богатого, звучного сопрано Вора, казалось бы, одновременно сопровождаемого и противопоставленного тревожной атональности ловко быстрых пальцев Веры Данченко-Штерн, музыкально контрастирующих с ними. все же в одном с ними эмоционально. В конце концов, они, выраженные в душераздирающей музыке Журбина, объединились против переживаний истощения и бесполезности, описанных в названии, помня при этом восхождение «Вверх, к свету, заново, слепо и непоколебимо» — предпоследняя строчка песни. .

Песня «Отправляя любимых в путь» особенно отличалась радостным выражением лица Вур, вокально дополняемым ее легкими воздушными прыжками от пронзительно высокого к гортанно низкому и обратно, а также ее покалывающим русским языком. В «Часе души» экзистенциальный конфликт распространяется на ребенка — по безобразной садистской иронии судьбы Цветаева потеряет дочь от голода после того, как поместит ее в государственный детский дом, потому что она не может прокормить маленькую девочку, — и Вор. , напевая в ноты с постоянным напором и нарастающей громкостью, втягивала нас в невыносимую тяжесть и неумолимую завершенность ситуации, ее голос поднимался все выше и выше в диссонансных столкновениях с роялем Данченко-Штерна, чьи фальшивые, но идеальные по высоте всплески соответствовали и поддержал ее технически и эмоционально.

, напевая в ноты с постоянным напором и нарастающей громкостью, втягивала нас в невыносимую тяжесть и неумолимую завершенность ситуации, ее голос поднимался все выше и выше в диссонансных столкновениях с роялем Данченко-Штерна, чьи фальшивые, но идеальные по высоте всплески соответствовали и поддержал ее технически и эмоционально.

«Snow Mounds Yielding» также давала созвучное прочтение двумя музыкантами, но здесь рассказываемая история, созерцающая человеческую уязвимость и коварство природы, несла в себе музыкальные отголоски баллад восемнадцатого века, с голосом Вура, богатым, мягким и красиво поставлена, ее лицо выразительно, формулировка чувствительна и интеллигентна. Следующая песня тоже предлагала размышления о снеге, но «Snow Flakes Dream» — это скорее болезненное признание неизбежности человеческого разочарования. Здесь ловкое прикосновение пальцев Данченко-Штерна к клавишам верхнего регистра передало хрупкость снежинок и морозный холод сосулек.

Цветаева сплотилась, и Журбин дает ей едкие утверждения в «Бывают лишние люди» с правильным тональным и метрическим сочетанием презрения и отчаяния, «дрейфа», который Вур уловил и весьма умело передал. И все же: «Настанет день», когда она сможет обнять свою любовь — и своего любовника, чья черно-белая фотография от пола до потолка рядом с фотографией Цветаевой заменит красочную фотографию Московской консерватории, заполнившую весь зал. За кулисами в первой половине программы: Осип Мандельштам, впервые влюбившийся в ее стихи, а она в его. Песня, как и их отношения, резко переходит от лирической к диссонансной, милой, тихой, заключительной девятке Вура.0005 sostenuto оставляя слушателя, в конце концов, с чувством умиротворения.

И все же: «Настанет день», когда она сможет обнять свою любовь — и своего любовника, чья черно-белая фотография от пола до потолка рядом с фотографией Цветаевой заменит красочную фотографию Московской консерватории, заполнившую весь зал. За кулисами в первой половине программы: Осип Мандельштам, впервые влюбившийся в ее стихи, а она в его. Песня, как и их отношения, резко переходит от лирической к диссонансной, милой, тихой, заключительной девятке Вура.0005 sostenuto оставляя слушателя, в конце концов, с чувством умиротворения.

Во втором разделе программы, Любовь , включающем Журбинские настройки стихов, написанных Цветаевой и Мандельштамом друг другу, к Вору присоединились баритон Тимоти Микс и пианист Геннадий Загор (который коллегиально переворачивал страницы для Данченко-Штерн, поскольку она сделал сейчас для него). В то время как «More Tender Tender Than Tender» начинается как гимн возлюбленной, вскоре он попадает в поток «неизбежного», «пальцы твоей руки, которые остаются теплыми» и «тихий звук твоих речей», приглушенный « печаль» и «дальний взгляд твоих глаз», последние восприятия нашли отражение в атональности музыки. «We Cross the Squares», пламенная ода страсти и бунту, была спета с уравновешенным неповиновением Wór и Mix, которые изобразили сложные эмоции стихотворения с тонкой анимацией.

«We Cross the Squares», пламенная ода страсти и бунту, была спета с уравновешенным неповиновением Wór и Mix, которые изобразили сложные эмоции стихотворения с тонкой анимацией.

Несколько обманчиво-безобидное название «Мы ехали вниз по Воробьевой горе» сочетает в себе размышления о «знакомой церквушке» и «запахе выпечки хлеба» с воспоминаниями о том, как «сани падали в черные ямы, в черные кочки», и «люди пришли домой с праздника/ Тощие мужиков, злобных баб, переминаясь с ноги на ногу, перед воротами». Вор и Микс представили тревожную историю с легкостью повествования и уверенным голосом.

«Как в девичьем хоре» (стихи Мандельштама) и «Ты запрокидываешь голову» (стихи Цветаевой) исполнялись дуэтом. Как сообщает нам Селден в программных примечаниях: «По словам Надежды Мандельштам, которая встретила своего будущего мужа через три года [после того, как было написано второе стихотворение], «Если есть упоминание о ресницах»» — как и в том стихотворении, которое включает в себя линия, И чьи внимательные руки коснулись твоих ресниц, красавчик,— ‘тогда это об Осипе’».

Два голоса хорошо дополняли друг друга, и делали взаимную привязанность и взгляд двух поэтов теплыми манящими, Цветаевой с оттенком юности. увлечением и поддразниванием, затем болезненной покорностью его скорому отъезду, а Мандельштама — благоговением перед московскими архитектурными чудесами. (Припев стилистически отличался от песен и имел знакомый мелодический оборот, который я не мог точно определить — возможно, дань уважения композитору, которым восхищается Журбин). Wór был особенно эффективен с заключительной верхней нотой, которая была ясной, сфокусированной и мягко светящейся.

С радикальным изменением тона двое влюбленных через метафорические образы рассказывают о безмолвном опустошении своего взаимного разочарования в «Веретене» для баритона («Нет возможности собраться вместе, нет возможности пойти на компромисс, и никто не может бежать ») и «Он заболел загадочной болезнью» для меццо-сопрано («Но он спит глубоко с закрытыми глазами… И не видит, как златоглазая птица / Точит свой клюв») в метко названном « Тристия. Когда-то яркая, живительная страсть теперь стала холодной тенью самой себя, прежнее обожание, понимание и сострадание влюбленных вспоминаются и признаются, но теперь оцепенели и в значительной степени заменены не ненавистью, а стальным отказом предоставить другому свободу. снова причинить ему или ей боль. Повторяя «Веретено» теперь в унисон, их обида, быть может, питаясь сама собой, Цветаева (Вор) и Мандельштам (Микс) откусывали и выплевывали слова, кинжально глядя друг на друга, а галопирующие пальцы Загора аккомпанировали им во все более бешеном темпе, как будто три персонажа — рояль и каждый из певцов — слились воедино и катятся к черту.

Когда-то яркая, живительная страсть теперь стала холодной тенью самой себя, прежнее обожание, понимание и сострадание влюбленных вспоминаются и признаются, но теперь оцепенели и в значительной степени заменены не ненавистью, а стальным отказом предоставить другому свободу. снова причинить ему или ей боль. Повторяя «Веретено» теперь в унисон, их обида, быть может, питаясь сама собой, Цветаева (Вор) и Мандельштам (Микс) откусывали и выплевывали слова, кинжально глядя друг на друга, а галопирующие пальцы Загора аккомпанировали им во все более бешеном темпе, как будто три персонажа — рояль и каждый из певцов — слились воедино и катятся к черту.

Конечно, все страсти остывают; а в первой из семи песен заключительного раздела «Красной кистью», гибридном размышлении о своем рождении, опадающих листьях, колокольнях, «горячей рябине» и Иоанне Крестителе, Цветаева с тихой откровенностью размышляет о том, что было раньше. , и что ждет ее впереди. В «Some Made of Clay» музыка накатывает ритмичными волнами, которые накатывают и разбиваются о берег, временами переходя в рок-оперу, в то время как «The Night» была еще одним волнующим набегом на синтез певца и пианиста, Вор и Загор были эмоционально заряжены и музыкально связаны — и в равной степени вложены в драматически восходящую повествовательную дугу. Песня «В моей Москве», написанная в «русском стиле» из знакомых баллад и патриотических песен, исполнялась Вуром с гимновым энтузиазмом и гордостью, вызывая в воображении образы солдат, марширующих по Красной площади.

Песня «В моей Москве», написанная в «русском стиле» из знакомых баллад и патриотических песен, исполнялась Вуром с гимновым энтузиазмом и гордостью, вызывая в воображении образы солдат, марширующих по Красной площади.

Завершали программу песни мучительного сожаления, одиночества с примесью горечи и горестного осознания того, что утрачено и не вернется, не вернется. Созерцая ее смерть; говоря из могилы, в «Ты ходишь, как я сама» Цветаева обращается беззаботно, поддразнивая: «Эй, прохожий, я тоже существовала! Эй, прохожий, помедленнее! . . . Только не стой, вздыхая, и, пожалуйста, не опускай головы. / Но лучше подумай обо мне легко, а потом тоже забудь».

Побывав на этом концерте и погрузившись в мощно захватывающую поэзию Марины Цветаевой через глубоко чуткую музыку Александра Журбина, проникнутую глубоким историческим сознанием, психологической проницательностью и поэтической чувствительностью, вряд ли кто-то забудет ее или его . Когда артисты разошлись под восторженные и продолжительные аплодисменты, на сцену вышли жена и сын композитора. Поблагодарив нас за посещение, сын сказал нам, что его отец «много месяцев» собирался приехать, но не смог — короткое видео, показанное перед концертом, показало несколько хилого вида Журбина, приветствующего нас, — и хотел, чтобы он чтобы обязательно сказать нам, что он пишет «настоящую музыку» для того, чтобы люди наслаждались ею.

Поблагодарив нас за посещение, сын сказал нам, что его отец «много месяцев» собирался приехать, но не смог — короткое видео, показанное перед концертом, показало несколько хилого вида Журбина, приветствующего нас, — и хотел, чтобы он чтобы обязательно сказать нам, что он пишет «настоящую музыку» для того, чтобы люди наслаждались ею.

Действительно.

Цветаева: Музыка Александра Журбина проиграно в пятницу, 12 октября 2018 г., в 19:30. в посольстве Франции / La Maison Française, 4101 Reservoir Road, Вашингтон, округ Колумбия. Информацию о Российском обществе камерного искусства можно получить по телефону онлайн .

«Конечно, мы с тобой сестры…» НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА И МАРИНА ЦВЕТАЕВА — СКРЫТЫЙ МИР ПОЭЗИИ ГОНЧАРОВОЙ

«Возьмите Гончарову — она никогда не писала стихов, никогда не жила стихами, но понимает, потому что смотрит и она видит», — писала поэтесса Марина Цветаева в 1929, где описывается проницательная оценка Натальей Гончаровой ее стихотворения «Вестнику»[1]. Поэзию Натальи Гончаровой можно условно разделить на несколько групп: стихи о любви, стихи о России, стихи о судьбе и призвании художника, цикл стихов, посвященных природе и месту человека и машины в ней. Образы моря и взморья пронизывает эссе Цветаевой. Даже первое впечатление от парижской улицы Висконти, где Гончарова снимала свою мастерскую, было связано с морем: «Запах моря. Нет, ветерок с моря — аромат мы добавляем сами»[6]. Мастерская Гончаровой в воображении Цветаевой была корабельной каютой, а ветер за окном дул с моря. В своих стихах Гончарова ассоциировала и с Парижем. с морем: Сегодня Париж — приморский город. «»Тема моря — нет, не просто море, я думаю, а свет, цвет, и эта чистота. Море с его разбивающимися волнами Нередко образы моря появлялись в любовных стихах Гончаровой как символ надежды и отчаяния, радости быть вместе и боли разлуки: У берега море шумит без ветерка. Пена из слез невест Для Гончаровой море говорило и о жизни в изгнании, о тоске по родине, России: Синева моря и гор утомляет, Моя страна, где я оставил всех, кто был моим, Значительная часть картины Гончаровой посвящена ее «крестьянскому кругу», жизни русской деревни, трудовой жизни от сезона к сезону. Аналогичное чувство Гончарова выразила в своих стихах: Я не строила себе дома на чужбине. Когда Гончарова уехала за границу, образы России, ранее формировавшие ее «крестьянскую» и «религиозную» живопись начала 1910-х годов, нашли свое отражение в ее театральных работах, в частности, в эскизах сцен и костюмов к «Русским балетам» Дягилева. , с такими постановками, как «Золотой петушок» Римского-Корсакова (1914) и «Свадебка» Стравинского (1923). И в эскизах для театра, и в поэзии Россия для Гончаровой — это фольклор, сельская жизнь, труд, религиозные праздники и обряды. В другой стране проходит вся моя жизнь, красивая и умная Мне милее чужого прелестного лица .[16] Любая примета или искра жизни привлекали Гончарову. Природа как целостный, живой, бесконечный и повторяющийся цикл была в центре ее искусства. «Растения — вот к чему я неизбежно возвращаюсь, когда думаю о Гончаровой. […] Куст, ветка, стебель, побег, лист — таковы политические, этические и эстетические аргументы Гончаровой. Сама растение, она не любит отдельные растения, она любит себя в них. Нет, не сама, а то, что ей принадлежит», — писала Цветаева о любви художницы к живому миру[17]. В стихах Гончаровой о природе отражены вечные циклы. Мне свернуться калачиком Жизнь человека разворачивается на фоне этого вечного движения. Так ловко овладев природой, строя машины и фабрики, человек живет по своим правилам. Трудовая жизнь, управляемая машинами, бессмысленна по сравнению с милой Гончаровой крестьянской жизнью: Работать и работать, как вчера, В своих картинах Гончарова также обращалась к теме машин: двигателей, заводов, городской жизни. В каком-то смысле ее привлекали сюжеты: «Биплан, летящий над поездом» (1913) или «Город. Композиция в черно-желтом» (1950с). Вот комментарий Цветаевой: «Гончарова чувствует близость к природе, тогда как ее отношение к машинному миру (отчужденность, отвращение, очарование, страх) больше похоже на любовь типа «противоположности притягиваются»[21]. Это привлекает ее как явление. , как иная жизнь. Значительная часть поэзии Гончаровой посвящена размышлениям о собственной судьбе. Довольно часто художница уподобляла свое призвание призванию поэта. Вот как Цветаева сравнила свою жизнь с Гончаровой: « Благоприятные условия? Для художника такого не бывает. Сама жизнь есть неблагоприятное состояние. Всякое искусство <...> состоит в подавлении, перемалывании, дроблении жизни, даже самой счастливой жизни»[22]. Гончарова говорит о вызове. путь, который проходит художник/поэт в своем стихотворении «Я несу то, что дал мне Господь»: Тем не менее, ставни и двери закрыты, В творчестве Гончаровой поэт избран Богом, несущий правду в мир под своим лохмотьем. Поэт – это «дух Творца».[24] Еще как голубая молния Первое впечатление Цветаевой от встречи с Гончаровой похоже: «Внешность Гончаровой. Первое: мужество, сила. Настоятельница. […] Черты лица прямые, взгляд прямой, […] серьезность во всем ее облике».[26] Когда Гончарова созерцала свое призвание, она видела судьбу, Божью волю: В стихах Гончаровой можно найти не только отвлеченные мысли, но и вполне настоящих поэтов. Она откликнулась на трагическую смерть Владимира Маяковского[28], а в другом стихотворении она как бы обращается к Цветаевой: Конечно, мы с тобой сестры, 0 двор и шахта,  Хотя в 1928-1932 годах они находились в постоянном контакте, Цветаева не знала, что ее подруга-художница действительно пробовала свои силы в поэзии. Без сомнения, она сочла бы это совпадение кисти и написанного слова интригующим. Сегодня сохранились четыре полных тетради и множество отдельных рукописных стихотворений[2], и они ясно показывают, что Гончарова использовала поэзию как личный дневник и средство для зарисовки мимолетных впечатлений. Это был также способ отражения, способ поиска символа, цвета или атмосферы. (Иногда Гончарова даже переходила на французский, чтобы добиться нужного тона.) Большинство ее стихов не датировано, за исключением написанных в апреле и мае 1957-го года, когда 76-летняя Гончарова упомянула об идее опубликовать свое стихотворение в письме к Оресту Розенфельду, хотя и мало веря в жизнеспособность проекта: «Кроме того, есть еще кое-что, что я сделала для себя , сборник стихов, который, я уверен, никогда не появится в печати. В этом контексте особое значение приобретает связь Гончаровой с Цветаевой — они были подругами, соратниками и родственными творческими душами.

Хотя в 1928-1932 годах они находились в постоянном контакте, Цветаева не знала, что ее подруга-художница действительно пробовала свои силы в поэзии. Без сомнения, она сочла бы это совпадение кисти и написанного слова интригующим. Сегодня сохранились четыре полных тетради и множество отдельных рукописных стихотворений[2], и они ясно показывают, что Гончарова использовала поэзию как личный дневник и средство для зарисовки мимолетных впечатлений. Это был также способ отражения, способ поиска символа, цвета или атмосферы. (Иногда Гончарова даже переходила на французский, чтобы добиться нужного тона.) Большинство ее стихов не датировано, за исключением написанных в апреле и мае 1957-го года, когда 76-летняя Гончарова упомянула об идее опубликовать свое стихотворение в письме к Оресту Розенфельду, хотя и мало веря в жизнеспособность проекта: «Кроме того, есть еще кое-что, что я сделала для себя , сборник стихов, который, я уверен, никогда не появится в печати. В этом контексте особое значение приобретает связь Гончаровой с Цветаевой — они были подругами, соратниками и родственными творческими душами. В 1932, пытаясь запечатлеть свои впечатления от Гончаровой, Цветаева написала очерк «Наталья Гончарова — жизнь и искусство». Свой очерк поэт назвал «опытом биографии души художника»[4]. Все факты жизни Гончаровой были почерпнуты непосредственно из бесед Цветаевой с ней, и поэт использовал их, чтобы создать непосредственную оценку мира художницы. Цветаева писала: «Я дорожу Гончаровой потому, что она не осознает своей ценности — ни как человека, ни как художника. Так что для меня она как природа, а я художник, пишущий с натуры»[5]. Сопоставляя эти «живые» впечатления, мы видим цветаевское понимание природы Гончаровой как художника как слияния живописи и поэзии. . С этой точки зрения стихи Гончаровой являются явным дополнением к ее творчеству, тем более что ее стихи наиболее справедливо можно назвать «любительскими»9.0003

В 1932, пытаясь запечатлеть свои впечатления от Гончаровой, Цветаева написала очерк «Наталья Гончарова — жизнь и искусство». Свой очерк поэт назвал «опытом биографии души художника»[4]. Все факты жизни Гончаровой были почерпнуты непосредственно из бесед Цветаевой с ней, и поэт использовал их, чтобы создать непосредственную оценку мира художницы. Цветаева писала: «Я дорожу Гончаровой потому, что она не осознает своей ценности — ни как человека, ни как художника. Так что для меня она как природа, а я художник, пишущий с натуры»[5]. Сопоставляя эти «живые» впечатления, мы видим цветаевское понимание природы Гончаровой как художника как слияния живописи и поэзии. . С этой точки зрения стихи Гончаровой являются явным дополнением к ее творчеству, тем более что ее стихи наиболее справедливо можно назвать «любительскими»9.0003 Море также является отдельным мотивом, и существует большое количество стихов о смерти и бессмертии, Боге и душе человека, большинство последних написаны в конце жизни художника, датированы 1957 годом.

Море также является отдельным мотивом, и существует большое количество стихов о смерти и бессмертии, Боге и душе человека, большинство последних написаны в конце жизни художника, датированы 1957 годом.

Ветерок несет соленый запах

В конце бульвара, возможно, есть мачты.

Хотел бы я пойти на берег, посмотреть на чаек,

Послушать волны.

Ветер мечты мои издалека приносит,

И лучше верить, чем проверять.[7]  ..» Вот что Гончарова взяла у моря»[8]. Так записала Цветаева. Морская тематика действительно появляется в картинах Гончаровой, но нечасто (как в «Море. Лучистое сочинение», 1912-1913, или «Скала на берегу моря», начало 1920-х и др.) Однако Гончарева в своих стихах чаще обращалась к этой теме, и можно было бы также сказать, что море — его свет, цвет и чистота — часто просачивается из-за других сюжетов как в ее стихах, так и в картинах. Море было не отдельной темой, а скорее лейтмотивом, объединяющим все другие темы и раскрывающим истинную природу художницы. Море имеет разные образы, выступая как символ обоих жизнь и смерть:

..» Вот что Гончарова взяла у моря»[8]. Так записала Цветаева. Морская тематика действительно появляется в картинах Гончаровой, но нечасто (как в «Море. Лучистое сочинение», 1912-1913, или «Скала на берегу моря», начало 1920-х и др.) Однако Гончарева в своих стихах чаще обращалась к этой теме, и можно было бы также сказать, что море — его свет, цвет и чистота — часто просачивается из-за других сюжетов как в ее стихах, так и в картинах. Море было не отдельной темой, а скорее лейтмотивом, объединяющим все другие темы и раскрывающим истинную природу художницы. Море имеет разные образы, выступая как символ обоих жизнь и смерть:

Холодный символ жизни.

Сборка и сборка,

Сборка и сборка,

Перестройка.

Он есть, его нет.

Ушел, как будто его и не было…[9]

У берега кипит пена.

Это должны быть слезы, слезы для тех

Кто далеко в море,

Для тех, кто никогда не вернется,

Навсегда забытая, брошенная песня .[10]

Солнечный зной на песке ослепляет,

Волны ревут на иностранных языках,

Щебетание цикад успокаивает.

Как бы мне хотелось спокойно заснуть

И проснуться в березовой роще. стране в ее стихах:

И куда я не вернусь, даже будучи мертвым.

Мой дух на чужбине Всегда, где бы я ни был, с тобой,

К твоим ногам я кладу все свои дары.[12]  Гончарова чувствовала и выражала свое глубокое чувство причастности к этому миру. словами, она была «деревенской девушкой»: «Когда я называю ее деревенской девушкой, я, естественно, включаю и дворянскую жизнь — все это бескрайнее излияние весны, тоски, пашни, реки и обработки земли [. ..]. Деревня здесь не сословие, а образ жизни»[13]. Гончарова была «явно кочевником, явно крестьянкой»[14] 9.0003

Гончарова чувствовала и выражала свое глубокое чувство причастности к этому миру. словами, она была «деревенской девушкой»: «Когда я называю ее деревенской девушкой, я, естественно, включаю и дворянскую жизнь — все это бескрайнее излияние весны, тоски, пашни, реки и обработки земли [. ..]. Деревня здесь не сословие, а образ жизни»[13]. Гончарова была «явно кочевником, явно крестьянкой»[14] 9.0003

Кочевник, я иду в свою палатку.

Кочевник, я складываю свою узкую кровать.[15]  две части: «до России» и «после России». Гончарова увидела раскол через образы «Матери России» и «Мачехи Европы».

две части: «до России» и «после России». Гончарова увидела раскол через образы «Матери России» и «Мачехи Европы».

Всё-таки мамины седые волосы,

И её дикий, суровый взгляд

Наталья ГОНЧАРОВА. Ранняя весна. Триптих. 1908

Холст, масло на дереве. 110 × 223,5 см. Третьяковская галерея поэт. Цветаева отмечала предпочтения художницы: «В самом деле, что Гончарова писала в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не Любит зиму? Собственно, почему она любит ее меньше, чем остальные времена года? Просто потому, что зимой нет ни цветов, ни работы для мужика». еще:

поэт. Цветаева отмечала предпочтения художницы: «В самом деле, что Гончарова писала в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не Любит зиму? Собственно, почему она любит ее меньше, чем остальные времена года? Просто потому, что зимой нет ни цветов, ни работы для мужика». еще:

И спать под шубой?

Два стула и стол, и простая кровать из досок.

Потолок свисает, как зимнее небо.

Все цепляется за зимнюю землю.[19]

Работать и работать, как всегда.

Неизбежная работа в подвале.

От слез детства

До последнего вздоха

Нужно все. ..[20]

..[20]

Ваши уши не слышат,

Глаза не видят.

Мои волосы мерцают от инея.

Века скажут тебе

Что ты нищий, презираемый.

Вы пренебрегли Божьим даром.[23]

Его горящий взгляд Сверкнул

Между изогнутыми ресницами.

И руки у него были маленькие,

И пальцы тонкие и гибкие,

Лицо и руки темные.

Лицо с иконы.[25]

Все линии, прямые и кривые, фиксированы,

Поскольку — угол наклона.

Их размещение на свитке Фиксировано самой жизнью

И моей слабой волей. [27]

[27]

Не по отцу и не по матери,

А по белому тополю,

Тень, что упала

Утро и вечер

Ветром бродячим…

Рассыпавшим листья

Осенью желтой

Над моим двором и твоим,

Четким ритмом

Мазками и словами.[29]

По мере написания своего эссе Цветаева обнаруживала все больше и больше скрытых связей с Гончаровой: ее возлюбленный Пушкин и семья Гончаровых;[30] общая напряженность в основе бытия художника; Трехпрудный переулок, маленькая московская улочка, где они оба жили в России. Возможно, именно здесь находился «двор» в приведенном выше стихотворении Гончаровой.

Возможно, именно здесь находился «двор» в приведенном выше стихотворении Гончаровой.

Любовные стихи Гончаровой отмечены пережитыми ею драмами. Ее жизнь была неразрывно связана с жизнью Михаила Ларионова. личных отношениях, оба артиста всю свою профессиональную жизнь прожили вместе, с 1901, когда они впервые встретились, до 1962 года, когда скончалась Гончарова. «Невозможно говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове», — писала Цветаева и цитировала собственные слова Гончаровой: «Ларионов — моя художественная совесть, мой камертон. […] Мы очень разные, и он видит со своей точки зрения, а не с его. И я делаю то же самое для него». [31] Ностальгическое стихотворение Гончаровой «География» — воспоминание о жизни художников в Париже:

Сегодня утром я обошла

О местах, куда мы ходили.

Вот кафе, куда мы ходили

Чтобы разделить наш скромный завтрак.

Вот скамейка на бульваре,

Где я тебя так часто ждал.

Мелочи, но не забытые,

Мелочи, но как же больно –

Мои глаза полны слез.[32]

Любовь в поэзии Гончаровой приобретает трагический оттенок безответной страсти, если не предательства. Оно неразрывно связано с самопожертвованием.

Предательством меня не напугаешь,

Я знаю, что любовь и предательство неразделимы,

За страстью следует предательство,

Как ночь следует за днем.[33]

Земная любовь — это цветение весны, за которой всегда следует осень, и чувство одиночества души, одиночества каждого из нас перед лицом вечности:

Нет смысла говорить эти слова

Когда душа навсегда один.[34]

Гончарова противопоставляет любовь человеческую любви небесной, любви Божией. Без Бога человек поистине одинок.

Мысли о Боге, вечности, смерти и бессмертии присущи искусству Гончаровой. Впервые Цветаева познакомилась с Гончаровой косвенно, через ее иллюстрации к книге стихов Тихона Чурилина «Весна после смерти», изданной в 1915 году. «Главным мотивом книги было воскресение и недавняя смерть. […] Что побудило Гончаровой, такой молодой в то время, чтобы заглянуть в эту бездну?»[35] Эти темы занимали одно из центральных мест в творчестве Гончаровой начала XIX10 с. В 1910 и 1911 годах она написала множество произведений на религиозную тематику, в том числе иконы с изображениями святых, евангелистов, архангелов, Богородицы, Троицы. Серия Гончаровой «Жатва» (1911) посвящена теме Апокалипсиса. В ее поздних работах 1950-х годов эти темы разовьются, превратившись в созерцание вечности и механизмов творения в ее абстрактных композициях мироздания и пространства.

«Главным мотивом книги было воскресение и недавняя смерть. […] Что побудило Гончаровой, такой молодой в то время, чтобы заглянуть в эту бездну?»[35] Эти темы занимали одно из центральных мест в творчестве Гончаровой начала XIX10 с. В 1910 и 1911 годах она написала множество произведений на религиозную тематику, в том числе иконы с изображениями святых, евангелистов, архангелов, Богородицы, Троицы. Серия Гончаровой «Жатва» (1911) посвящена теме Апокалипсиса. В ее поздних работах 1950-х годов эти темы разовьются, превратившись в созерцание вечности и механизмов творения в ее абстрактных композициях мироздания и пространства.

Пространство не имеет границ

И время не имеет начала и конца,

Как пыль в луче света,

Пробираясь сквозь ставни,

Миры плывут мимо

Но за лучом света

Мириады пылинок кружатся,

Планеты плывут

В ледяной тьме.

[36]

[36] Цветаева описывает эту сторону художника так: «Гончарова отвечает на смерть смертью, отказом. […] Смерть (мертвое тело) не является ее предметом. Ее тема — всегда и во всем — воскресение и жизнь. […] Гончарова — все в ней — живое утверждение жизни».[37]

Я знаю другую правду,

Что после смерти

Душа входит

Невидимый мир.

О, широко раскрытые крылья,

О, тоска одинокой души.[38]

В своих стихах Гончарова передает всю быстротечность земной жизни, сравнивая ее с круговоротами природы, часто используя образы весны и осени:

Для всех нас припасено

Осенних листьев.

Они все еще зеленые.

В них гнездятся птицы.

Но неотвратимая осень

Рождается с первой листвой,

Первый весенний росток,

Первый весенний цветок.[39]

Поздние стихи Гончаровой, датированные апрелем-маем 1957 года, были пропитаны предчувствием собственной смерти:

Как я сегодня устал, кровать.

Возможно, скоро я так устану Перед последним сном всех.[40]

В 1957 году, за пять лет до своей кончины, Гончарова написала свое «поэтическое завещание» («Любимые друзья, умоляю вас»):

Друзья мои, не посещайте мою могилу.

Ты часто будешь встречать мой дух в жизни,

И моя могила далека.

Долгий путь и с грустными мыслями.[41]

Поэзия Натальи Гончаровой, в отличие от стихов Цветаевой, действительно не может быть причислена к каким-либо высоким качествам. Тем не менее Гончарова всю жизнь любила поэзию, о чем свидетельствует ее неустанный интерес к творчеству поэтов ее поколения, таких как Цветаева, Константин Бальмонт, Тихон Чурилин, Владимир Маяковский. Еще она любила стихи Пушкина. Интерес к поэзии проявился также в иллюстрациях к сборникам стихов и отдельных стихотворений: «Весна после смерти» Чурилина, «Берег» 9Среди них 0005 (Le Gars) Цветаевой, «Сказка о царе Салтане» Пушкина, «Ясные тени. Образы» Михаила Цетлина. Собственные стихи Гончаровой можно считать интересным примечанием к ее творчеству художника. В нем можно увидеть развитие ее основных тем и эволюцию ее образов. Особенно это касается тем природы, религии и философии, а также ее воспоминаний о России. Однако для Гончаровой целью написания стихов было ее внутреннее желание озвучить свои чувства, исповедоваться. Ее стихи были прежде всего выражением ее внутреннего мира, ее личной и романтической жизни.

Образы» Михаила Цетлина. Собственные стихи Гончаровой можно считать интересным примечанием к ее творчеству художника. В нем можно увидеть развитие ее основных тем и эволюцию ее образов. Особенно это касается тем природы, религии и философии, а также ее воспоминаний о России. Однако для Гончаровой целью написания стихов было ее внутреннее желание озвучить свои чувства, исповедоваться. Ее стихи были прежде всего выражением ее внутреннего мира, ее личной и романтической жизни.

«Гончарова […] никогда не жила поэзией, но она понимает». В этих словах чувствуется художественное родство между Цветаевой-поэтессой и Гончаровой-художницей. Обе были знаковыми фигурами русской культуры в первые половина ХХ века. Каждый дорожил талантом и творчеством другого. Цветаева дала нам биографию души художницы и подчеркнула существенные элементы ее искусства. Оценка поэтом художницы в сочетании с самооценкой художницы в ее собственной стихов, помогает нам по-новому взглянуть на творчество настоящей амазонки русского авангарда. 0003

0003

- Отдел рукописей Третьяковской галереи. Ф. 180. Ед. ед. 9133. С. 52. Здесь и далее — ГТГ.

- Эти стихи хранятся в Отделе рукописей Третьяковской галереи. Ф. 180. Н.С. Гончарова, М.Ф. Ларионов.

- ТГ. Ф. 180. Ед. хр. 850. Л. 2.

- ТГ. Ф. 180. Ед. хр. 1814. Л. 1.

- ТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. Л. 60.

- Там же. С. 3.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 251. С. 44.

- ТГ. Ф. 180. Пункт 9.133. С. 66.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 16.

- Там же. С. 7.

- Там же. Стр. 17-18.

- Там же. С. 10.

- ТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. Л. 59.

- Там же.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 62.

- Там же. Стр. 10-11.

- ТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. С. 74-75.

- Там же. Стр. 60-61.

- ТГ. Ф. 180. Оп. 259. С. 4-5.

- Там же. С. 27.

- ТГ. Ф. 180. Пункт 9.133. С. 94.

- Там же. С. 24.

- ТГ. Ф. 180. Оп. 251. С. 3-4.

- Там же.

С. 21.

С. 21. - ТГ. Ф. 180. Ст. 261. Л. 1.

- ТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. Л. 17.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 36-37.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 259. С. 33.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 48.

- Жена Александра Пушкина Наталья Гончарова (1812-1863) происходила из той же семьи Гончаровых, что и художница Наталья Сергеевна Гончарова.

- ТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. Л. 81.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 257. Л. 1.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 229. Л. 4.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 49.

- ТГ. Ф. 180. Ед. ед. 9133. С. 16-17.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 27-28.

- Там же. С. 74.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 259. С. 21-22.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 232. С. 54.

- ТГ. Ф. 180. Ст. 259. С. 32.

- ТГ. Ф. 180. П. 262. Л. 1, 1 изн.

Иллюстрации

Наталья ГОНЧАРОВА. Автопортрет с желтыми лилиями. 1907

Холст, масло. 77 × 58,2 см. Третьяковская галерея

Наталья ГОНЧАРОВА. Абстрактная композиция (Арка). 1958

Абстрактная композиция (Арка). 1958

Холст, масло. 53 × 46 см. Третьяковская галерея

Марина Цветаева. Фотография. 1930. Сен-Лоран

Российский государственный архив литературы и искусства. Ф. 1190. Дело 2. Ед. ед. 232. Л. 1

Стихотворение Гончаровой «Конечно, мы с тобой сестры…»

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 232. Л. 48

Наталья Гончарова в своей мастерской на улице Висконти. Фотография. Конец 1920-х – 1930-е, Париж

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. ед. 12005. Л. 1

Наталья ГОНЧАРОВА. Скала на берегу моря. Начало 1920-х

Холст, масло. 93,5 × 66,8 см. Третьяковская галерея

Наталья Гончарова. Фотография. 1930–1940-е годы

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. хр. 12007. Л. 19.0003

Наталья Гончарова в мастерской с полиптихом «Испанки» и картиной «Две испанки». Фотография. [Середина 1920-х — 1930-е]

Отдел рукописей ГТГ. Ф. 180. Ед. ед. 12001. Л. 1

Наталья ГОНЧАРОВА. Эскиз декорации к третьему действию спектакля «Золотой петушок» . Опера-балет Николая Римского-Корсакова, хореография Михаила (Мишеля) Фокина

Эскиз декорации к третьему действию спектакля «Золотой петушок» . Опера-балет Николая Римского-Корсакова, хореография Михаила (Мишеля) Фокина

Парижская премьера состоялась 21 мая 1914 года в Большой Опере. Картон, графитный карандаш, акварель, вырезки, белила. 66,1 × 99,9 см. Театральный музей Бахрушина

Наталья ГОНЧАРОВА. Биплан летит над поездом. 1913

Холст, масло. 55,7 × 83,8 см. Музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Наталья ГОНЧАРОВА. Крестьянка Тульской губернии. 1910

Холст, масло. 102 × 73 см. Третьяковская галерея

Стихотворение Гончаровой «Не построила я себе дома на чужбине…»

Отдел рукописей Третьяковской галереи. Ф. 180. Дело 2. Ед. хр. 232. Л. 62

Наталья Гончарова в своей мастерской. Фотография. 1920–1930-е годы, Париж

Отдел рукописей Третьяковской галереи. Ф. 180. Ед. хр. 12006. Л. 1

Стихотворение Натальи Гончаровой «Земля чужая мне была.

С. 21.

С. 21.