Коммуникативная функция общения — Студопедия

Поделись

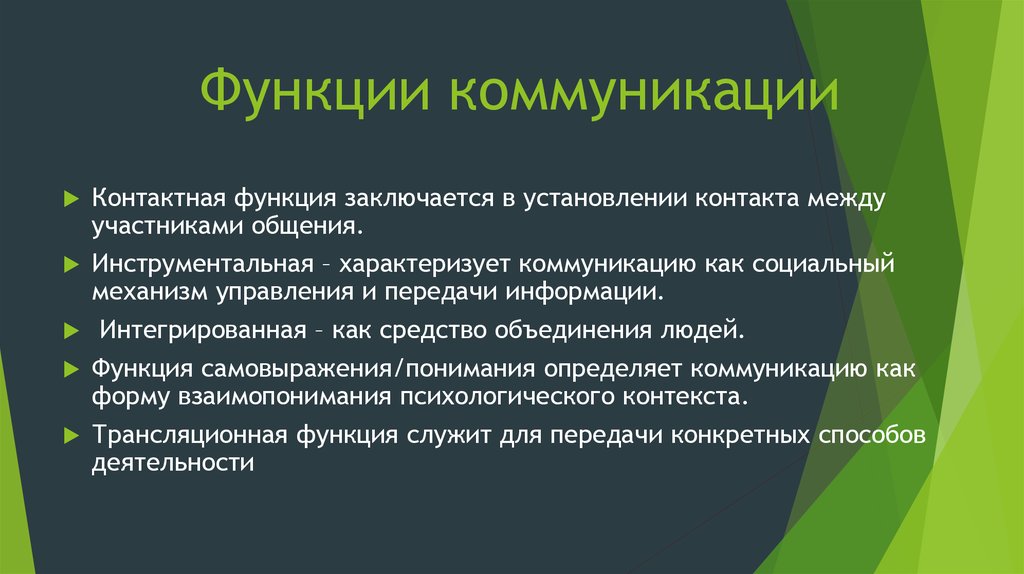

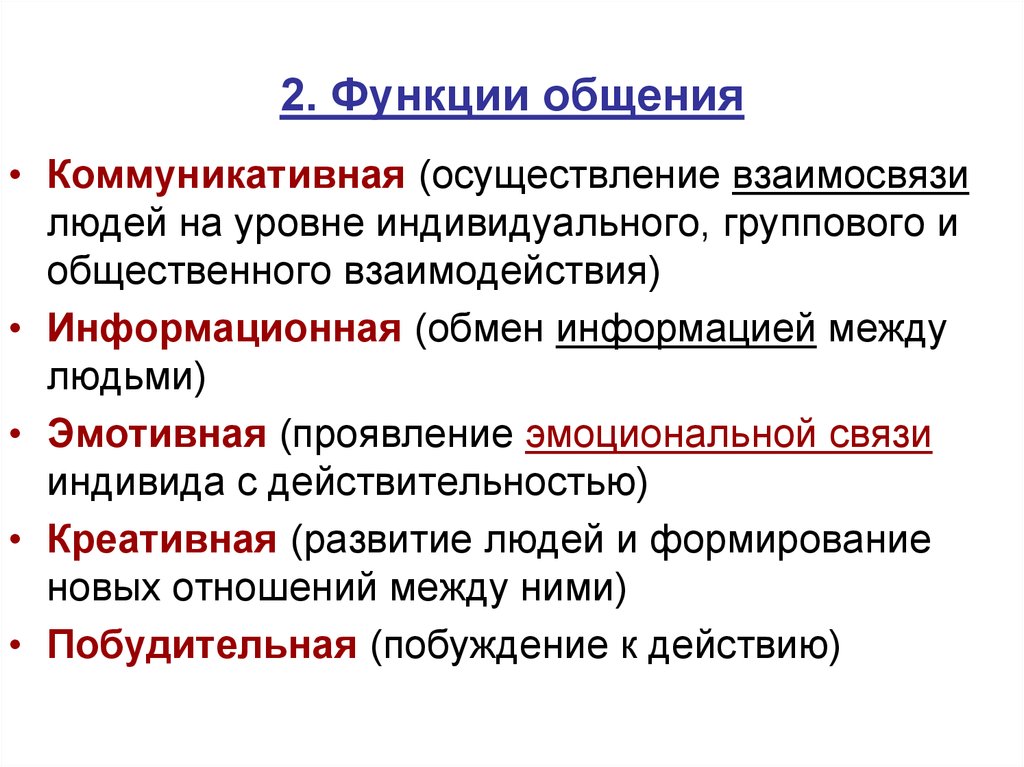

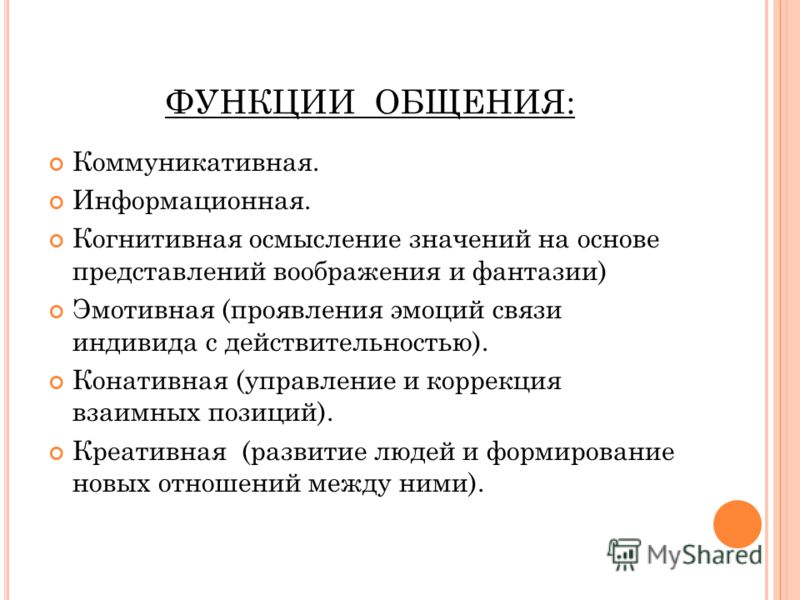

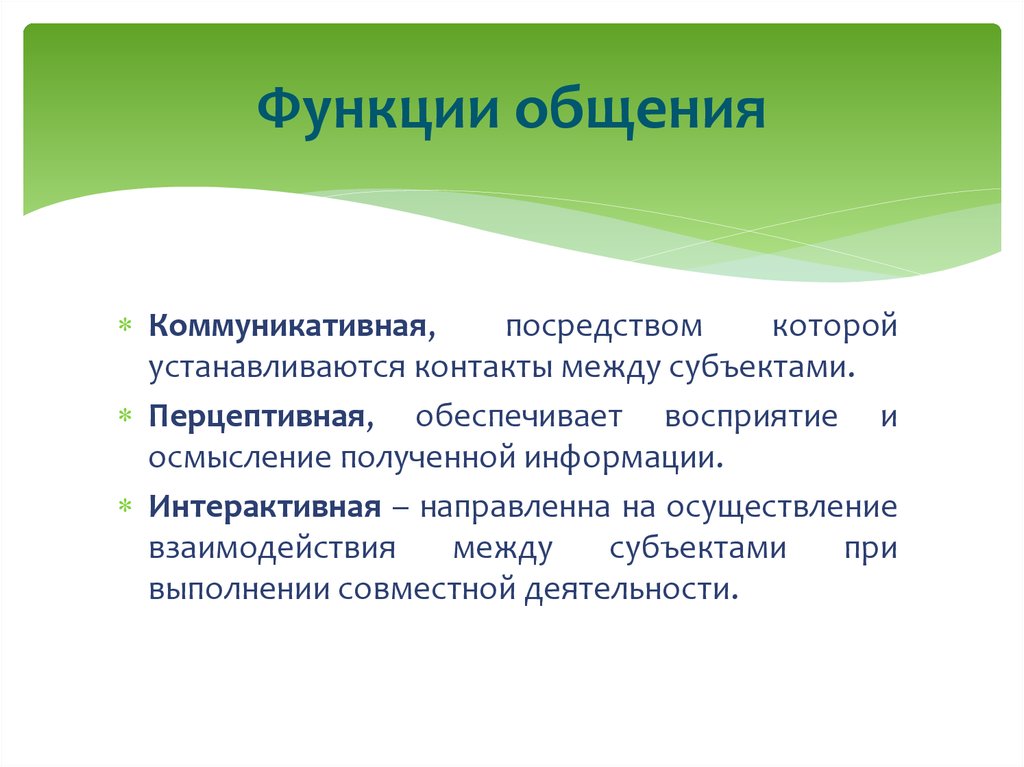

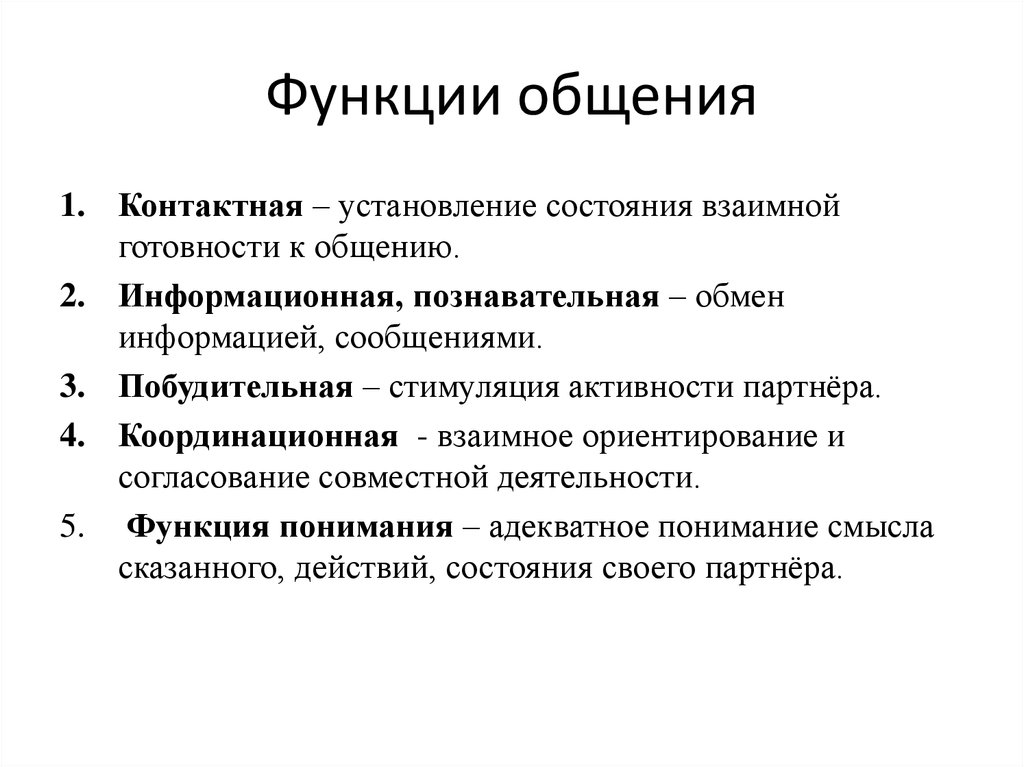

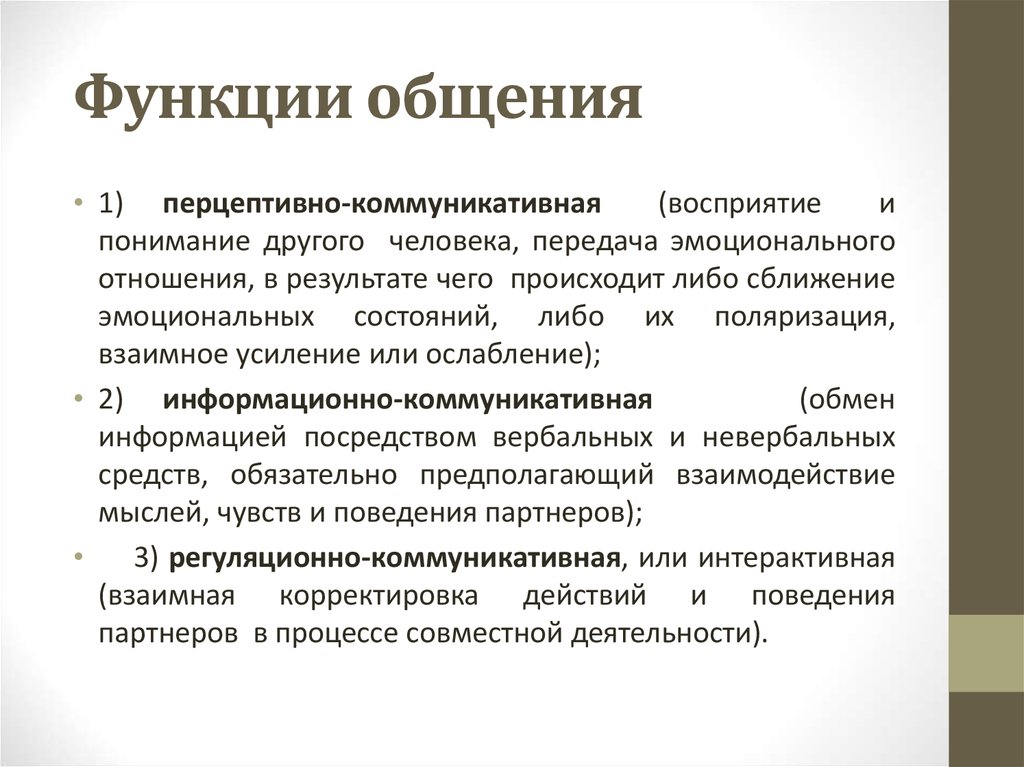

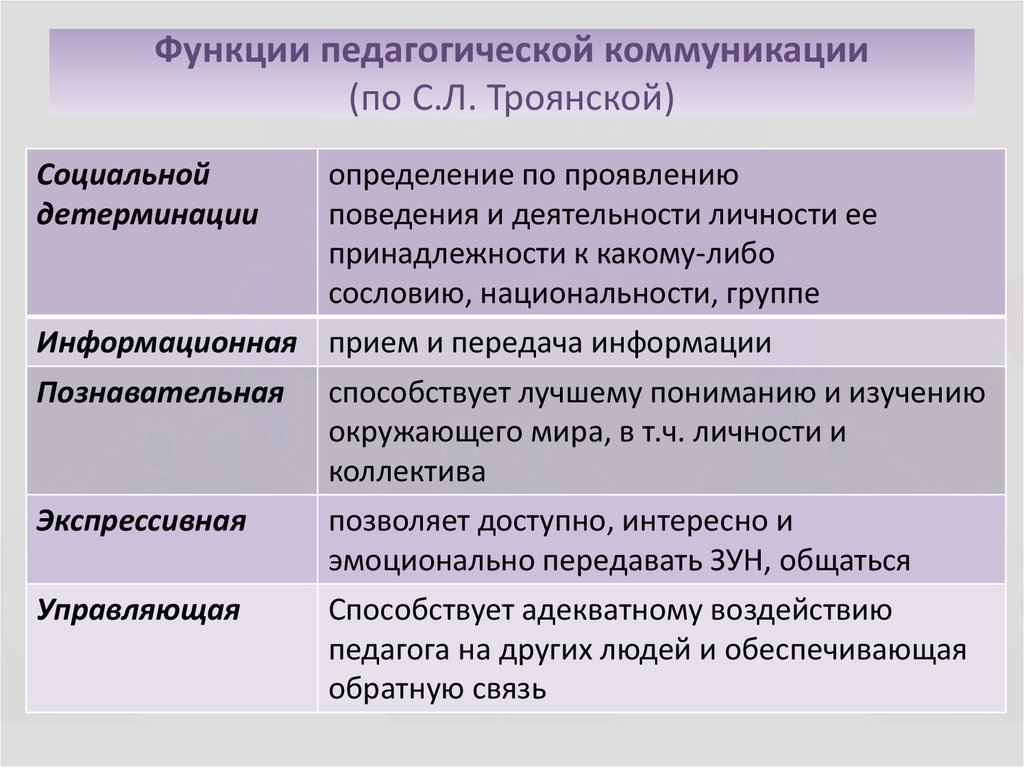

Общение выполняет многообразные функции. Существует несколько подходов к их классификации. Можно выделить следующие самые общие функции общения в организационном поведении; коммуникативную, регулятивную и перцептивную.

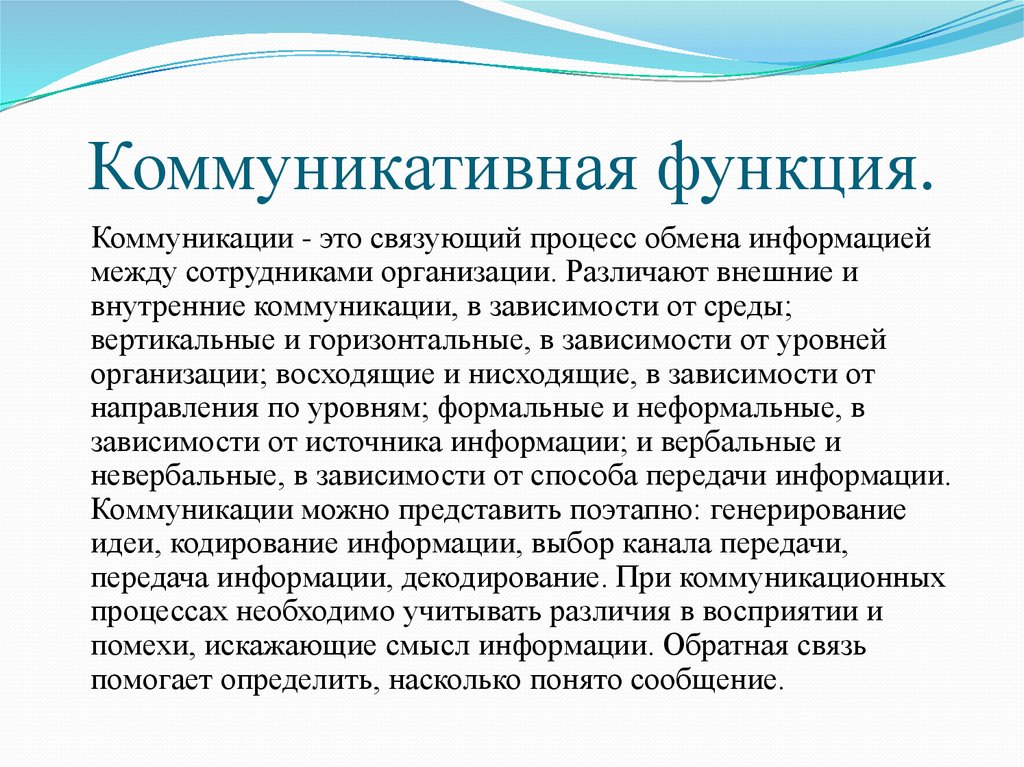

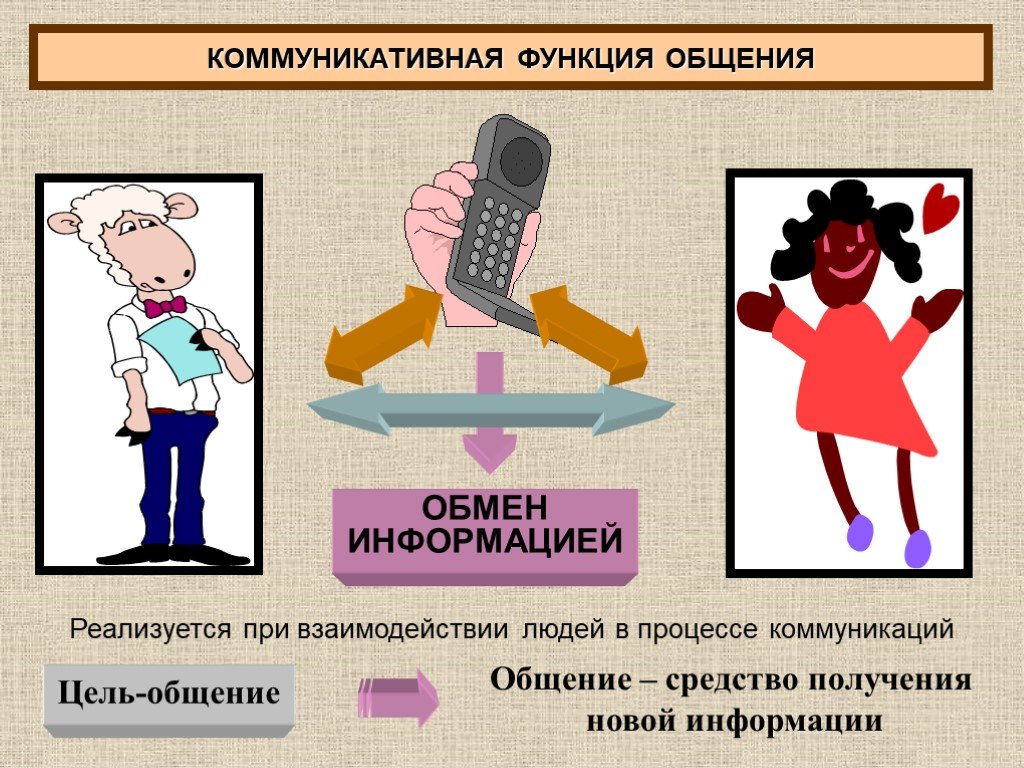

Коммуникативная функция общения состоит в обмене информацией между индивидами.

Регулятивная функция выражается в том, что в процессе общения индивид регулирует (изменяет) как свое собственное поведение, так и поведение партнера по общению.

Перцептивная функция реализуется в том, что общение включает в себя взаимное восприятие партнерами друг друга, которое во многом обеспечивает или затрудняет понимание общающихся.

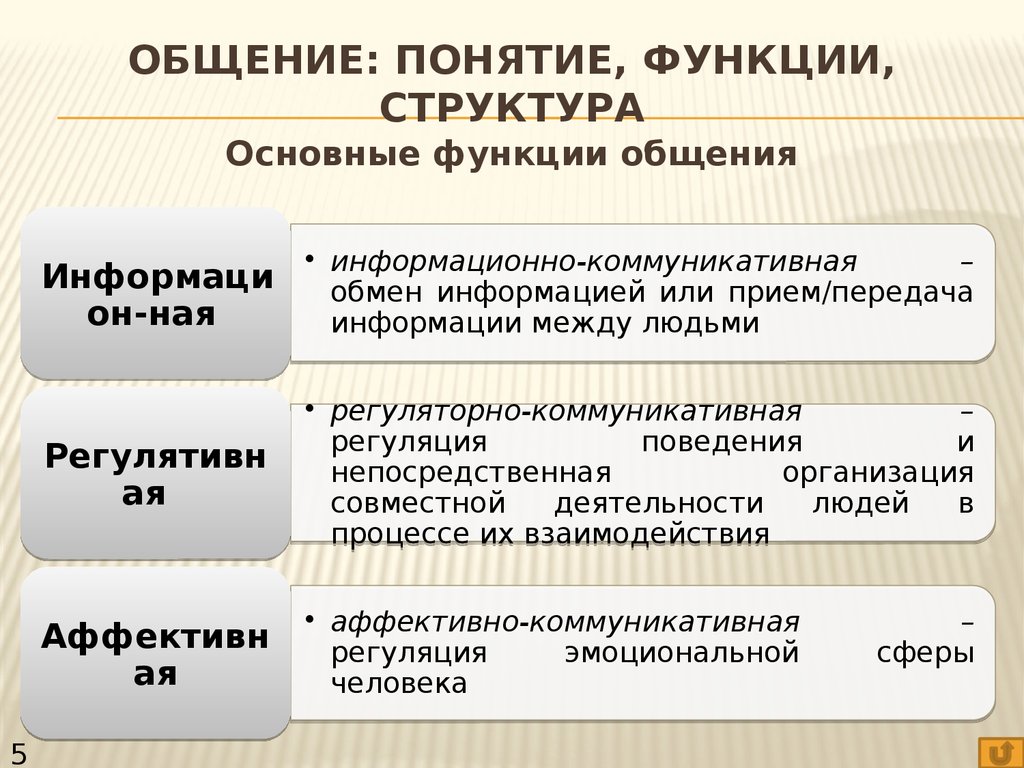

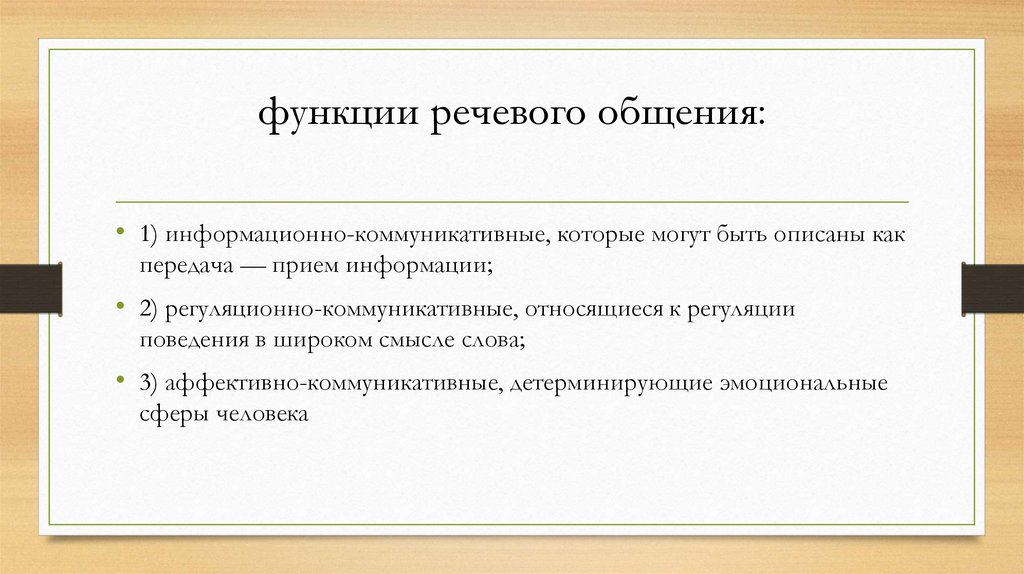

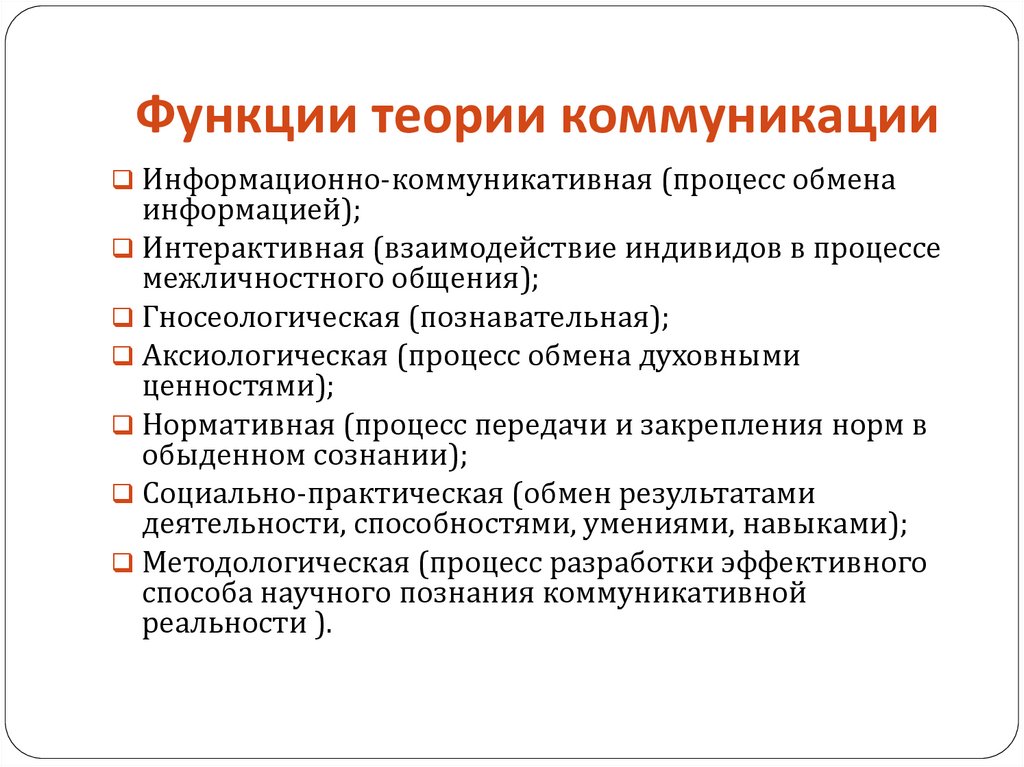

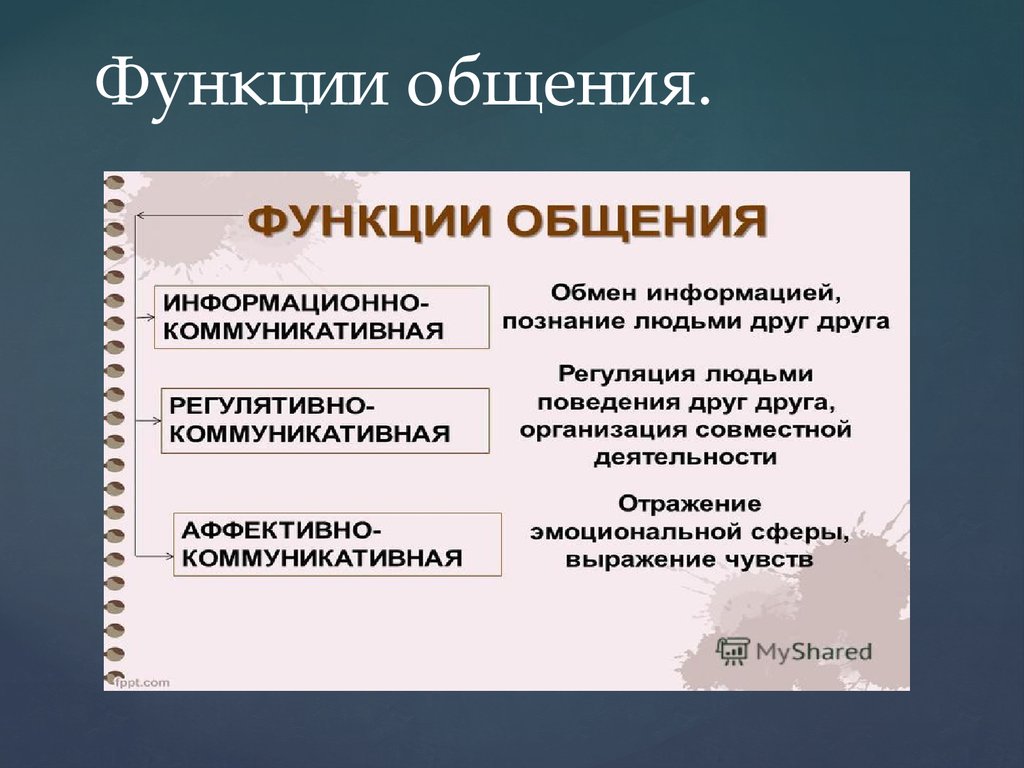

Существуют и другие подходы к классификации и обозначению функции общения. Например, информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, аффективно-коммуникативная функции4.

Перед тем, как дать анализ коммуникативной функции общения, необходимо уточнить различия между понятиями «общение» и «коммуникация».

Широкую популярность понятие «коммуникация» приобрело сравнительно недавно — с развитием техники связи и исследованиями информационных процессов. Созданные учеными и инженерами схемы анализа информационных процессов первоначально относились лишь к общению, опосредствованному техническими устройствами. Позднее ими стали пользоваться и при изучении непосредственного общения людей. Однако оценка информационных характеристик технических устройств важна не сама по себе, а лишь постольку, поскольку они являются средствами общения между людьми.

Разумеется, в деятельности люди обмениваются между собой различными представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, установками и пр. Все это можно рассматривать как информацию, и тогда сам процесс общения может быть представлен как процесс передачи-приема сообщений, процесс обмена информацией. Отсюда у многих исследователей появляется искушение интерпретировать весь процесс человеческой коммуникации в терминах теории информации, что и делается в ряде психологических и поведенческих подходов.

Подобное отождествление общения и коммуникации, думается, вряд ли правомерно. В то же время описание коммуникативной функции в информационно-технических терминах является вполне оправданным и полезным. Однако необходимо помнить, что и эта функция общения может быть лишь частично раскрыта в свете теории информации, поскольку при ее использовании неизбежно опускаются некоторые важнейшие характеристики именно человеческой коммуникации, которая не может быть сведена к чисто техническому процессу передачи информации.

При всяком рассмотрении человеческой коммуникации с точки зрения теории информации фиксируется лишь формальная сторона дела — факт передачи информации и ее формальные характеристики. В условиях человеческого общения информация не только передается, но и формируется, уточняется, развивается.

В процессе общения происходит не просто «движение информации» между двумя приемо-передающими устройствами, а возникает отношение двух индивидов, каждый из которых, являясь активным субъектом, ориентируется на партнера, т.е. исходит не только из своих собственных целей, мотивов, установок, но и анализирует мотивы, цели, установки собеседника, ожидая от него определенной реакции. Поэтому в общении важен не просто обмен информацией, а выработка общего смысла2, что возможно только в том случае, если информация не просто принята, но и понята, осмыслена. Поэтому в каждом процессе общения в единстве представлены и деятельность, и общение, и познание.

«Для того чтобы общаться, надо иметь то, чем можно общаться, т.е. прежде всего свои собственные переживания, чувства, мысли»3. По меткому замечанию И. Канта, в общении человек «публично пользуется своим разумом».

Таким образом, особенности человеческой коммуникации не позволяют рассматривать ее только в терминах теории информации, а некоторые понятия, заимствованные из этой теории и употребляемые для описания общения, требуют известного переосмысления, или, как минимум, тех поправок, о которых речь шла выше. Однако все это не исключает возможности заимствовать ряд понятий из теории информации для описания процесса человеческого общения.

Реализация коммуникативной функции общения включает несколько уровней. На первом из них осуществляется выравнивание различий в исходной информированности, имеющейся у индивидов, которые вступают в контакт. Второй связан с передачей и принятием значений. В этом случае общение выступает как информирование, обучение, инструктаж и т. д. Наконец, третий уровень связан со стремлением индивидов понять взгляды и установки друг друга. Общение здесь направлено на получение обратной связи о результатах собственных действий (согласие, несогласие, сопоставление взглядов и т. д.) 1.

д. Наконец, третий уровень связан со стремлением индивидов понять взгляды и установки друг друга. Общение здесь направлено на получение обратной связи о результатах собственных действий (согласие, несогласие, сопоставление взглядов и т. д.) 1.

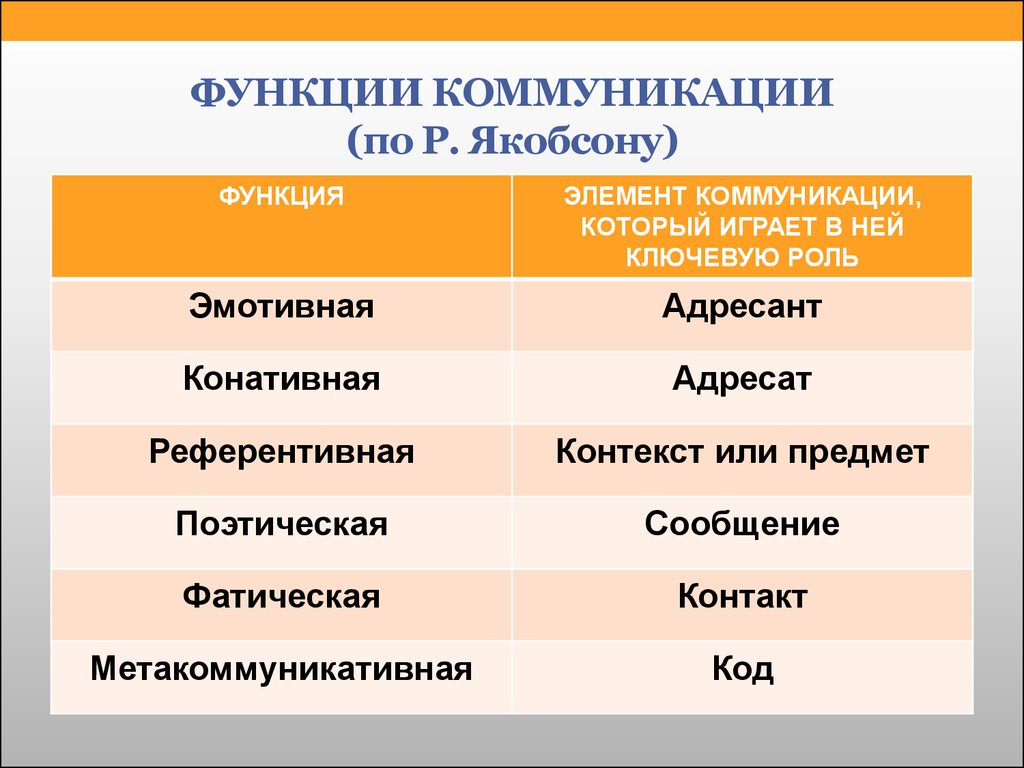

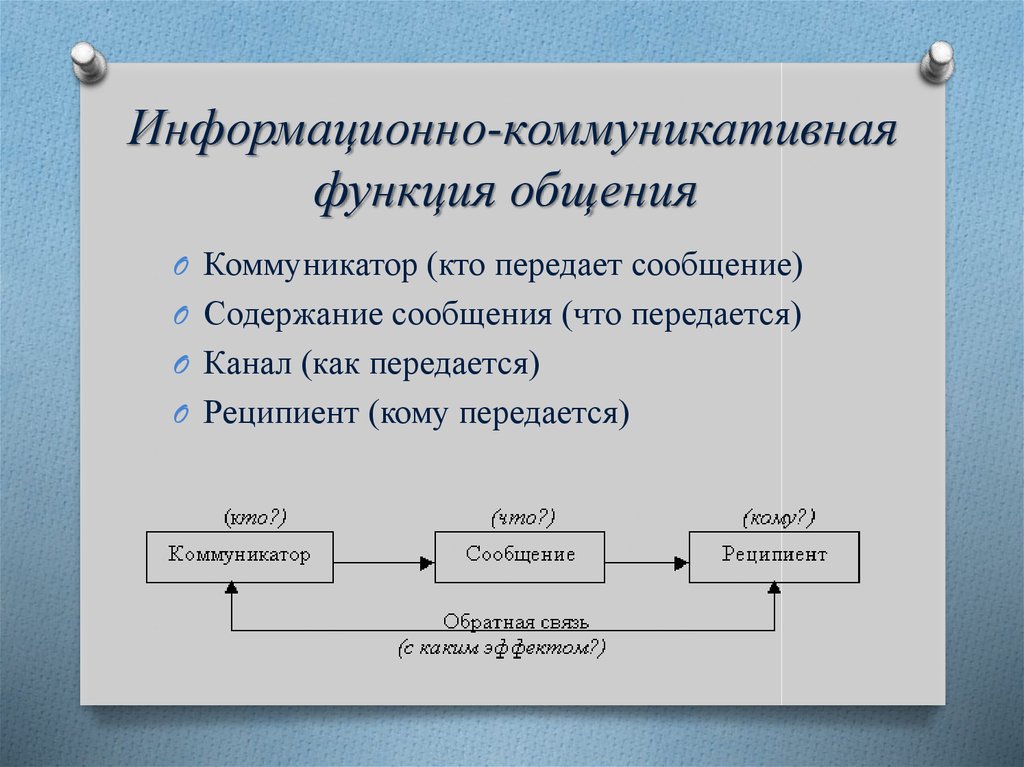

Структура коммуникативного акта. В каждом акте общения можно идентифицировать несколько его элементов:

1.Адресант— лицо, посылающее сообщение (субъект общения).

2.Адресат —лицо, которому направлено сообщение. В организациях источниками и адресатами общения выступают сотрудники организации с их целями, мотивами, знаниями, идеями и т. д.

3.Сообщение — содержание коммуникативного акта.

4.Код — форма, в которой идеи и цели могут быть выражены как «сообщение». Код может включать вербальные средства (т.е. средства естественного языка), математические символы, диаграммы, жесты и т. д.

5.Цель — зачем, ради чего послано сообщение.

6.Канал связи — среда, обеспечивающая связь адресанта с его адресатом.

7.Результат — то достигнуто в итоге общения.

Схема коммуникативного процесса представлена на рис. 10.1.

Кодирование Декодирование

С С

Адресант ————- Канал связи ——————- Адресат

С С

Декодирование Кодирование

—————————————————————————

Контур обратной связи

С – сообщение

Рис. 10.1. Схема коммуникативного акта.

С точки зрения передачи и восприятия смысла сообщения схема «адресант—сообщение—адресат» асимметрична. Для адресанта смысл информации предшествует процессу кодирования (высказыванию), так как он сначала имеет определенный замысел, а затем воплощает его в систему знаков. Для адресата смысл принимаемого сообщения раскрывается одновременно с декодированием. В этом последнем случае особенно отчетливо проявляется значение ситуации совместной деятельности: ее осознание включено в сам процесс декодирования, раскрытие смысла сообщения немыслимо вне этой ситуации1.

В этом последнем случае особенно отчетливо проявляется значение ситуации совместной деятельности: ее осознание включено в сам процесс декодирования, раскрытие смысла сообщения немыслимо вне этой ситуации1.

Точность понимания адресатом смысла высказывания может стать очевидной для адресанта лишь тогда, когда произойдет смена коммуникативных ролей, т.е. когда адресат превратится в адресанта и своим высказыванием сообщит о том, как он раскрыл смысл принятой информации. Диалог, или диалогическая речь, как специфический вид «разговора» представляет собой последовательную смену коммуникативных ролей, в ходе которой выявляется смысл речевого сообщения и происходит обогащение, развитие информации. Мера известной согласованности действий адресанта и адресата в ситуации попеременного принятия ими этих ролей в большей степени зависит от их включенности в общий организационный контекст.

Таким образом, коммуникативный процесс можно разбить на пять этапов:

I этап — начало обмена информацией, когда адресант должен ясно представить, что именно (какую идею и в какой форме), с какой целью он хочет передать и какую ответную реакцию получить.

II этап — кодирование или перевод идей адресанта в систематический набор символов. Кодирование обеспечивает форму, в которой идеи и цели могут быть переданы адресату.

IIIэтап — выбор и передача информации через определенный канал связи: голос, жесты, мимика, текст, электронные средства связи: (компьютерные сети, электронная почта) и т. д. Теперь цель адресанта выражена в форме сигнала, которая зависит от используемого канала.

IVэтап — декодирование-прием. Адресат «переводит» вербальные (словесные) и невербальные сигналы и символы в свои мысли. Он интерпретирует (декодирует) сигнал на основе своего предыдущего опыта. Чем полнее достигнута цель адресанта, тем более эффективно общение.

Vэтап — этап обратной связи или оценки реакции адресата на полученную информацию. На всех этапах процесса общения могут возникать помехи, искажающие смысл передаваемой информации. Контур обратной связи обеспечивает канал для реакции адресата, позволяющий адресанту определить, был ли получен сигнал, как он был понят и Достигнута ли цель общения.

Особое внимание следует обратить на цели общения. Каждый акт общения обязательно имеет некоторую цель. Она может состоять в том, чтобы что-то сообщить адресату, воздействовать на его отношение к чему- или кому-либо, заручиться его поддержкой или повлиять на его поведение (например, выполнить указание, предоставить нужную информацию). Как правило, реальное содержит одновременной комбинацию сразу нескольких целей.

Эффективность сообщения, посланного адресантом, может быть оценена по тому, в какой мере были достигнуты цели общения. Первое условие успешного общения — это внимание со стороны адресата. Если сообщение передано, но адресат пропустил его мимо ушей, ценность такого общения невелика. Эффективность общения также зависит от понимания содержания сообщения. Если адресат не понял сообщения, то какой бы ни была цель общения, она вряд ли будет достигнута. И, наконец, еще одно условие состоит в принятии сообщения адресатом. Даже если сообщение привлекло внимание адресата и было им понято, он может не принять его, считая ложным, несправедливым или неинтересным для себя.

Только в том случае, если обеспечено внимание, понимание и принятие сообщения адресатом, вероятность достижения целей общения будет достаточно большой.

Общение почти всегда имеет двусторонний характер, и у адресанта есть возможность получить информацию о результатах своего сообщения. Таким образом, источник общения может оценить, обратил ли адресат внимание на его сообщение, понятно ли ему его содержание и принимает ли он его. Самым сложным для источника общения является определение степени принятия его сообщения: адресат не всегда заинтересован в том, чтобы демонстрировать свое действительное отношение к сообщению.

Средства коммуникации. Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее, знаковых систем. Существует несколько знаковых систем, которые используются в процессе общения. Различают вербальную коммуникацию, при которой в качестве знаковой системы используется речь, и невербальную коммуникацию, для осуществления которой используются различные формы неречевых знаковых систем.

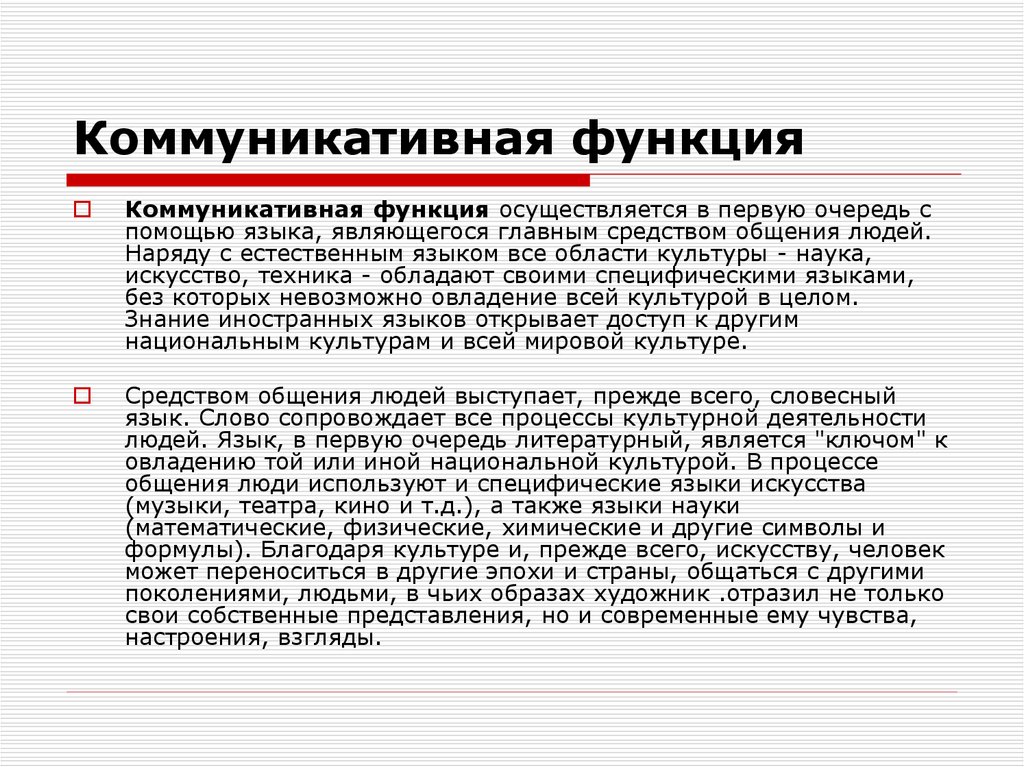

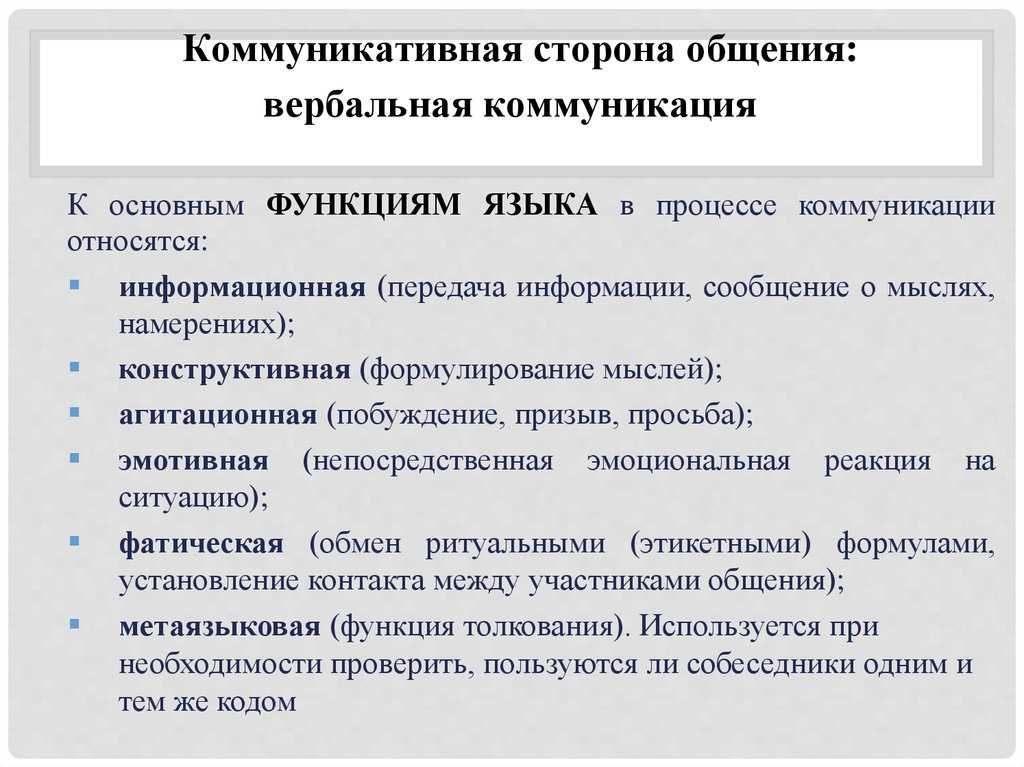

Вербальное общение. Вербальное общение использует в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный язык. Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. При помощи речи осуществляются кодирование и декодирование информации: коммуникатор в процессе говорения кодирует, а реципиент в процессе слушания декодирует эту информацию.

Когда двое людей общаются друг с другом, происходит обмен не только информацией об идеях, но и обмен чувствами и эмоциями. Эта эмоциональная информация передается и тем, что человек говорит, т.е. языковыми, вербальными средствами, и тем, как он говорит, т.е. невербальными средствами. Значение слов источника сообщения может изменяться в зависимости от интонации, пауз, громкости, темпа или манеры речи. Чувства также передаются разнообразным набором невербальных средств. В непосредственной беседе человек сообщает чувства и настроения через жесты, выражения лица, движения тела, позы, прикосновения и зрительный контакт.

Среди невербальных средств коммуникации можно выделить следующие знаковые системы: оптико-кинестетическую, паралингвистичес-кую, экстралингвистическую, проксемическую, визуальное общение.

Оптико-кинестетическая система знаков — это использование общей моторики различных частей тела для выражения эмоциональных реакций. Она включает в себя движения рук (жестикуляцию), движения головы и мышц лица (мимику) и использование различных поз и движений тела (пантомимику), что придает общению дополнительные нюансы, которые нередко имеют различный смысл в различных сообществах. В настоящее время сформировалась специальная область знания — кинесика, исследующая этот вид общения.

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков также представляют собой дополнения к вербальной коммуникации. Пара-лингвистические знаки охватывают собой систему вокализации, т.е. качество голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвистические знаки — паузы, покашливание, плач, смех, вариации речевого темпа и т. п.

п.

В процессе общения смысловую нагрузку нередко несут пространственные и временные характеристики коммуникативного процесса. Так, например, размещение боком к партнеру по общению не способствует возникновению контакта, символизируя невнимание или желание поскорее закончить разговор. Экспериментально доказано преимущество некоторых пространственных форм и временных характеристик в организации общения.

Своевременный приход на встречу с партнером косвенно выражает Уважение и вежливость, даже обоснованное опоздание выглядит как проявление неуважения.

Нормами пространственной и временной организации общения занимается проксемика, которую ее основатель Э. Холл рассматривал в качестве «пространственной психологии». Им была предложена методика оценки интимности общения на основе анализа ее пространственных характеристик.

Специфические наборы пространственных и временных констант в ситуациях общения получили название «хронотопов». Так, например, выделены хронотопы «больничной палаты», «вагонного попутчика» и др. Специфика ситуации общения создает здесь иногда неожиданные » эффекты: например, неоправданную откровенность по отношению к первому встречному.

Специфика ситуации общения создает здесь иногда неожиданные » эффекты: например, неоправданную откровенность по отношению к первому встречному.

Необходимым «сопровождением» непосредственного вербального общения выступает визуальное взаимодействие или «контакт глаз». «Контакт глаз» — атрибут прежде всего интимного общения. Достаточно вспомнить идиомы: «масляный взгляд» или «ест глазами». В психологии была даже предпринята попытка разработать «формулу интимности», исходя из различий в дистанции общения, в разной мере позволяющей использовать «контакт глаз». В этом контексте представляет интерес визуальное общение ребенка. Едва появившись на свет, младенец способен фиксировать внимание прежде всего на человеческом лице. Как и все невербальные средства, «контакт глаз» имеет значение дополнения к вербальной коммуникации.

В процессе невербальной коммуникации человек использует некоторый код. Но если в случае с речью система кодирования-декодирования в достаточной мере формализована и однозначна, то при невербальной коммуникации такая ясность отсутствует. Что можно здесь считать кодом и как обеспечить адекватное понимание элементов этого кода партнером по общению?

Что можно здесь считать кодом и как обеспечить адекватное понимание элементов этого кода партнером по общению?

Несмотря на трудность выделения единиц внутри систем невербальных знаков по аналогии с единицами в системе речи, ученые попытались решить эту проблему. Так, была предпринята попытка создания своеобразного алфавита телодвижений, из «букв» которого затем составлялись более сложные «фразы». Наиболее мелкой семантической единицей предложено считать кин или кинему (по аналогии с фонемой в лингвистике). Из кинем образуются кинеморфы (нечто подобное фразам), которые и используются в общении. Были даже созданы «словари» телодвижений и подсчитано «количество» кинов в разных национальных культурах. Однако даже в более систематичном и формализованном виде язык телодвижений не может достичь того совершенства в передаче информации, которой обладает естественный язык.

Анализ систем невербальной коммуникации показывает, что они, несомненно, играют большую, но в основном вспомогательную роль в процессе общения. Обладая способностью не только усиливать или ослаблять вербальное воздействие, системы невербальной коммуникации помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного процесса, как намерение его участников.

Обладая способностью не только усиливать или ослаблять вербальное воздействие, системы невербальной коммуникации помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного процесса, как намерение его участников.

Невербальные сигналы человеком не осознаются или почти не осознаются, поэтому часто оказываются более правдивым источником информации о собеседнике или аудитории. Например, когда работник избегает зрительного контакта с менеджером и старательно делает вид, что полностью поглощен работой, он, сам того не желая, может сообщить своему шефу о своих недоработках или просчетах. Человек очень часто чувствителен к таким неуловимым моментам невербального общения, как продолжительность зрительного контакта («Ты на меня даже не посмотришь!»), дистанция, сохраняемая во время разговора («Что ты от меня шарахаешься!? Я ведь не кусаюсь!»), энергичность рукопожатия, присутствие или отсутствие улыбки.

Частота и выразительность невербальных сигналов зависит от возраста человека (у детей, например, они читаются легче), пола, национальности (сравните жестикуляцию южных и северных народов), типа темперамента, социального статуса, уровня профессионализма (чем выше статус и профессионализм человека, тем сдержаннее его мимика и жестикуляция, скупее телодвижения).

Чтобы не ошибиться в трактовке невербальных сигналов, можно руководствоваться некоторыми правилами:

1) Судить следует не по отдельным жестам (они, как и некоторые слова, могут иметь несколько значений), а по их совокупности.

2) Жесты нельзя трактовать в отрыве от контекста их проявления. Один и тот же жест (к примеру, скрещенные на груди руки) на переговорах может означать скованность, нежелание участвовать в обсуждении проблемы, возможно, недоверие, а человек, стоящий со скрещенными руками зимой на автобусной остановке, наверняка попросту замерз.

3) Следует учитывать национальные и региональные особенности невербальной коммуникации. Один и тот же жест у разных народов может иметь совершенно разные значения. Известно, например, что болгары свое согласие выражают «отрицательным» (с нашей точки зрения) покачиванием головы. И, наоборот, не соглашаясь, они кивают головой (в нашей культуре это знак согласия).

4) Трактуя жесты, старайтесь не приписывать свой опыт или эмоциональное состояние собеседнику.

5) Помните о «маске», которую в той или иной степени носит каждый человек. Иногда с ее помощью индивид пытается скрыть свое истинное лицо, маскирует недостатки или негативные качества. Так, высокомерный взгляд и презрительная улыбка на деле может скрывать неуверенность или даже боязнь человека. Важно отличать эту «маску» от истинного лица.

6) Важно принимайте во внимание и другие факторы, способные искажать интерпретацию жестов. К примеру, у близоруких зрачки всегда расширены, а у дальнозорких — сужены. Больные полиартритом предпочитают избегать рукопожатия, опасаясь боли в суставах. Кроме того на ширину зрачка также влияет яркость света, а на стремление избежать рукопожатия — профессия. Последнее касается художников, музыкантов, хирургов и людей других профессий, где требуются чуткие пальцы.

Вместе с вербальной системой коммуникации невербальное общение обеспечивает обмен той полнотой информации, которая необходима для организации совместной деятельности1.

Явный и скрытый смысл. Обычно человек использует свои наблюдения о манере речи и других невербальных аспектах общения для того, чтобы правильно интерпретировать то, что ему хотят сказать. Эта экстралингвистическая информация дополняет вербальное сообщение и обеспечивает лучшее понимание его действительного значения. Однако «скрытый смысл», переданный такими средствами, не всегда совпадает с явным, формальным смыслом сообщения. Иногда человек говорит одно, но тон его голоса, выражение лица или жесты «говорят» совсем об ином. Например, одобрительное по своему прямому смыслу восклицание: «Прекрасно!» — при определенной интонации и выражении лица вполне может выражать подчеркнутое неодобрение. Проблем в общении будет меньше, если источник сообщения хорошо владеет как вербальными, так и невербальными способами коммуникации и тщательно следит за их соответствием2. Однако, если адресант не осознает противоречивости явного и скрытого смыслов своего сообщения, то может неосторожно выдать те чувства, которые он хотел бы скрыть от адресата. Так, человека, старающегося изо всех сил выглядеть спокойным и уверенным, может «выдать» напряженная поза, скованность в движениях или срывающийся голос. Иногда скрытый смысл невербальных сигналов может отражать те чувства, которые говорящий пытается скрыть даже от самого себя, стыдясь и отвергая их в себе.

Так, человека, старающегося изо всех сил выглядеть спокойным и уверенным, может «выдать» напряженная поза, скованность в движениях или срывающийся голос. Иногда скрытый смысл невербальных сигналов может отражать те чувства, которые говорящий пытается скрыть даже от самого себя, стыдясь и отвергая их в себе.

Функции делового и коммуникативного общения

Функции общения очень важны для характеристики общения. Ведь общение является сложнейшим многосторонним процессом коммуникативного взаимодействия между человеческими индивидами, заключающимся во взаимном обмене данными, постижении и восприятии партнерами по коммуникационному взаимодействию друг друга. Коммуникативное взаимодействие считается одним из стержневых понятий в психологической науке сегодня. Вне коммуникаций невозможно постигнуть процесс формирования личности отдельного индивида, проследить закономерности общественного развития.

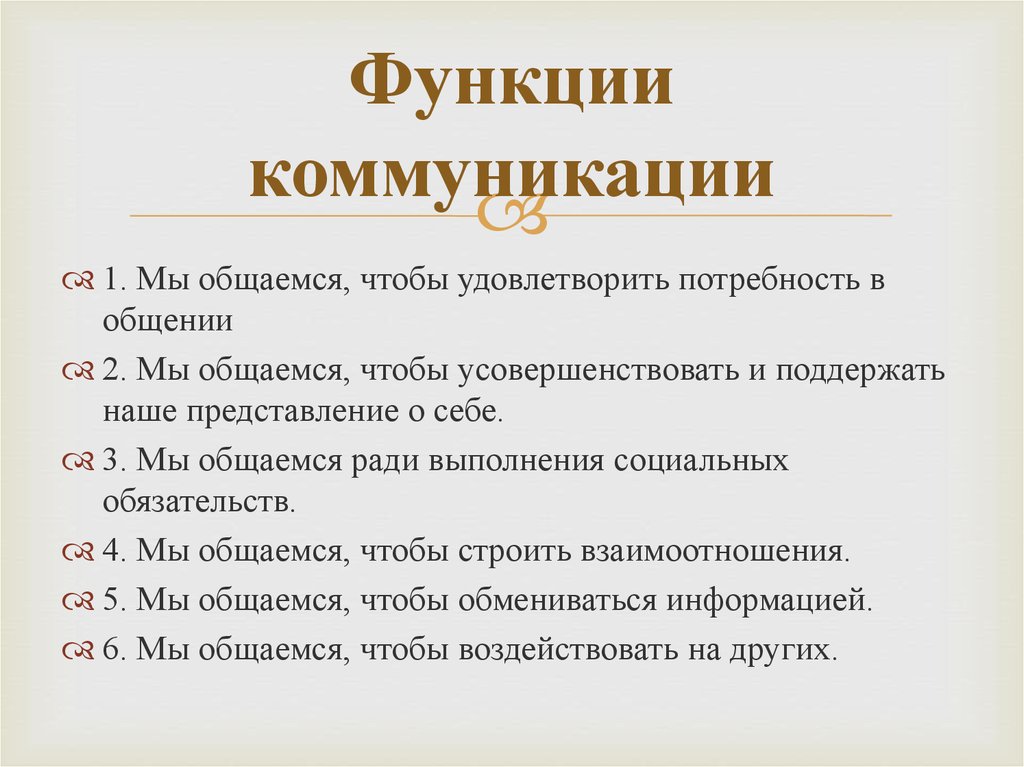

Общение характеризуется многофункциональностью. Выделяют пять основных функций коммуникативного взаимодействия. Главным образом коммуникации выполняют в общественной людской деятельности связующую роль. Данная функция условно называется прагматической и выступает в качестве важнейшего фактора объединения индивидов в ходе любой общей деятельности.

Выделяют пять основных функций коммуникативного взаимодействия. Главным образом коммуникации выполняют в общественной людской деятельности связующую роль. Данная функция условно называется прагматической и выступает в качестве важнейшего фактора объединения индивидов в ходе любой общей деятельности.

Виды и функции общения

Коммуникативное взаимодействие наряду с внешней простотой представляет собой сложнейший многогранный процесс, содержащий в себе установление, формирование и развитие межличностных контактов. Общение – это физическое проявление потребности индивидов в коллективном взаимодействии. В процессе коммуникаций происходит взаимообмен сообщениями, восприятие и постижение партнера. Коммуникативное взаимодействие обладает собственной индивидуальной структурой, имеет собственные цели, виды и функции.

Уровни, виды, средства и функции общения психология характеризует с разных аспектов, которые помогают лучше понимать механизм коммуникативного взаимодействия. Без учета характеристик общения очень сложно результативно взаимодействовать с людьми. Виды общения и его функции считаются одними из стержневых характеристик, позволяющих понять саму сущность взаимодействия с другим субъектом или социумом.

Виды общения и его функции считаются одними из стержневых характеристик, позволяющих понять саму сущность взаимодействия с другим субъектом или социумом.

Виды коммуникаций разделяют на формальный, примитивный, формально-ролевой, деловой, межличностный, манипулятивный и светский.

Формальная коммуникация предполагает применение во время общения привычных моделей поведения (маски) для того чтобы спрятать свои настоящие эмоции. При таком общении стремление понять партнера отсутствует.

Примитивная коммуникация подразумевает под собой взаимное оценивание индивидами друг друга в качестве объекта способного помочь или, наоборот, мешающего. При таком общении субъект, получив желаемое, прекращает взаимодействие.

Формально-ролевая коммуникация выстраивается на соотношении различных социальных ролей.

Деловая коммуникация заключается в учете при общении особенностей личности индивида, его настроения. В основе данной коммуникации всегда лежат общие деловые интересы.

Межличностная коммуникация базируется на глубоком понимании, восприятии и поддержке индивидами друг друга.

Манипулятивная коммуникация заключается в приобретении выгоды от общения. Светская коммуникация представляет собой беспредметное взаимодействие субъектов, при котором они беседуют о том, что необходимо и принято в социуме, а не свои истинные мысли.

Функции общения делятся на внутриличностную, прагматическую, функцию формирования, развития, подтверждения, организации и поддержания, объединения, разъединения и социальные. Внутриличностная коммуникативная функция подразумевает общение индивида с самим собой. Прагматическая коммуникативная функция содержит в себе мотивационные причины. Способность воздействовать на партнеров содержит в себе формирующая и развивающая функция. Функция подтверждения заключается в возможности индивидуального познания и подтверждения себя. Целью функций организации и поддержания межличностного взаимодействия является налаживание и сохранения плодотворных связей. Функция объединения и разъединения содействует трансляции необходимых данных или дифференциации.

Только при понимании механизмов общения, индивид сможет по-другому оценить этот главнейший социальный инструмент, позволяющий самосовершенствоваться и достигать целей. Социальные функции общения представляют собой организацию совместной деятельности, которая охватывает управление и контроль над поведением, деятельностью.

Функции общения психология считает стержневыми свойствами, разделяющими проявления общения.

Коммуникативная функция общения

Коммуникативная функция общения осуществляется посредством взаимообмена сообщениями. В процессе коммуникаций субъекты обмениваются между собой информацией, представлениями, мыслями, идеями, интересами, чувствами, настроениями, установками и др. Однако в ходе общения происходит не только простой обмен данными, но и выработка общей сути, что будет возможным только при условии понятия и осмысления информации. Именно поэтому каждый процесс общения объединяет в себе деятельность, непосредственно общение и, конечно же, познание.

Осуществление коммуникативной функции содержит несколько уровней. Выравнивание отличий в отправной информированности, которая изначально имеется у субъектов, вступающих в контакт, осуществляется на первом уровне. Второй уровень тесно связан с трансляцией и принятием смыслов. В данном случае коммуникативное взаимодействие выступает в качестве информирования, обучения, своеобразного инструктажа и т. д. Третий уровень имеет связь со стремлением субъектов понимать воззрения и установки собеседников. На этом уровне общение направлено на вырабатывание оценок получаемых результатов (например, согласие-несогласие).

В структуре коммуникативного взаимодействия выделяют такие элементы, как адресант, адресат, сообщение, код, цель, канал связи и результат. Адресант – это лицо, которое отправляет сообщение, т.е. субъект общения. Адресатом называют лицо, которому направляют сообщение. Сообщение – это информация, которая передает содержание. Кодом называют форму, с помощью которой идеи и цели выражаются в виде сообщения. Такой код может содержать вербальные средства, математические символы, невербальные инструменты. Вербальные средства – это речь, которая основывается на языковых системах.

Такой код может содержать вербальные средства, математические символы, невербальные инструменты. Вербальные средства – это речь, которая основывается на языковых системах.

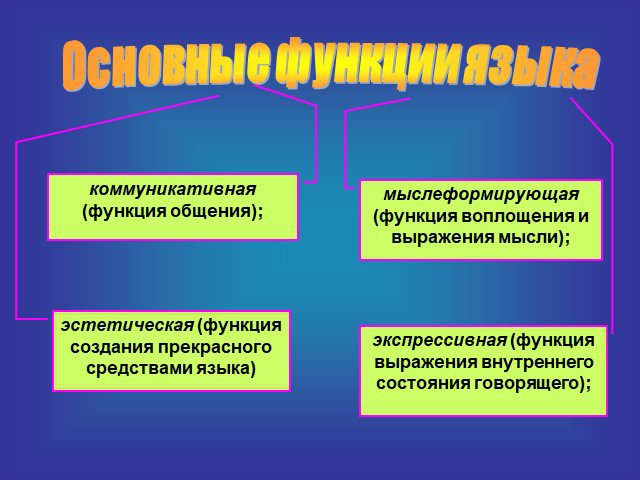

Функции языка в общении лежат в человеческой возможности полноценного коммуникативного взаимодействия с себе подобными. Цель коммуникативного взаимодействия заключается в мотиве направления сообщения (зачем оно направлено). Канал связи означает среду, обеспечивающую взаимосвязь адресанта с адресатом. Таким каналом связи может выступать голос, информационные табло, связь через эфир и т.п. Результатом является конечный итог коммуникации, т.е. то, что достигнуто по завершению общения.

С позиции трансляции и понимания смысла информации такая схема, как адресант-сообщение-адресат является асимметричной. Так как для самого адресанта смысл сообщение предшествует процессу шифрования (высказыванию). Ведь он вначале имеет конкретную задумку, которую впоследствии воплощает в систему знаков. Смысл воспринимаемого сообщения для адресата раскрывается одновременно с расшифровкой. Адресант сможет оценить точность понимания адресатом сути информации только при условии смены коммуникативных ролей. Другими словами тогда, когда адресат трансформируется в адресанта и собственной репликой ознакомит с тем, как он понял смысл воспринятой информации.

Адресант сможет оценить точность понимания адресатом сути информации только при условии смены коммуникативных ролей. Другими словами тогда, когда адресат трансформируется в адресанта и собственной репликой ознакомит с тем, как он понял смысл воспринятой информации.

Функции делового общения

Добиться эффективной реализации в бизнесе, подняться по карьерной лестнице, стать успешным поможет знание стержневых функций деловых коммуникаций.

Выверенные деловые коммуникации между субъектами (начальством, партнёрами, сотрудниками) продемонстрируют, насколько качественно и уместно будет развиваться компания, своевременно осуществляться проекты.

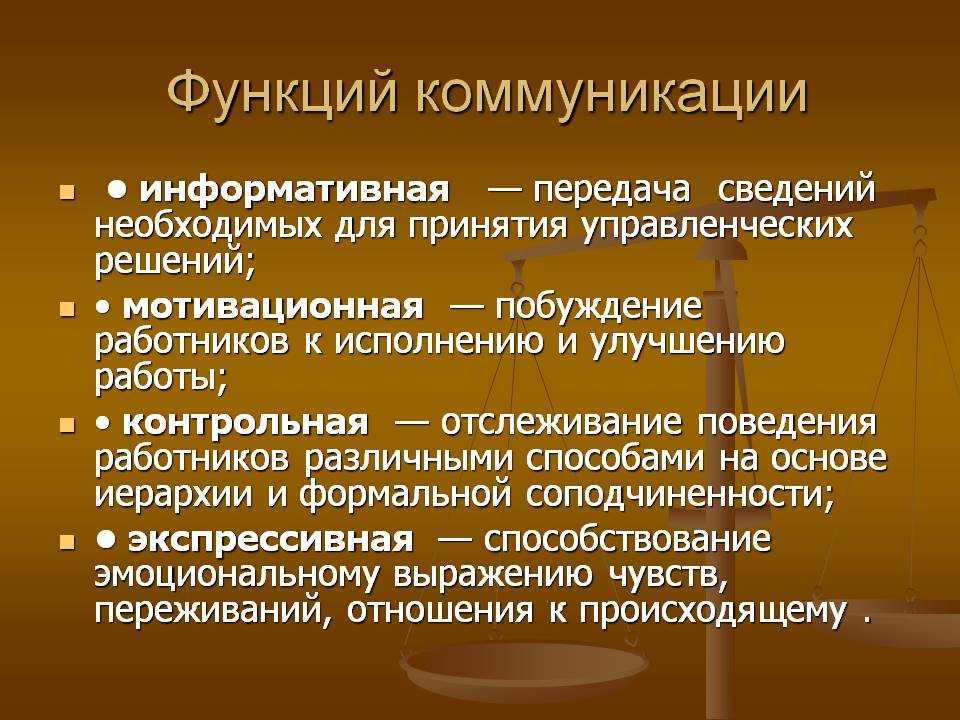

Выделяют три первостепенные функции деловых коммуникаций: информационная, регуляционная, аффективно-коммуникативная. Информационная коммуникативная функция предполагает накопление, вырабатывание, трансляцию и прием сообщений. В процессе коммуникативного взаимодействия происходит не только перемещение информации, но и взаимная трансляция зашифрованных данных между двумя субъектами общения. Отсюда следует, что происходит обмен информацией. Однако при этом субъекты не просто обмениваются определениями, они стремятся к тому, что бы выработать общий смысл. Выработка общего смысла возможна только при условии принятия информации с последующим осмыслением. Во время обмена сообщениями могут появляться коммуникативные преграды, которые могут нести психологические или социальные предпосылки.

Отсюда следует, что происходит обмен информацией. Однако при этом субъекты не просто обмениваются определениями, они стремятся к тому, что бы выработать общий смысл. Выработка общего смысла возможна только при условии принятия информации с последующим осмыслением. Во время обмена сообщениями могут появляться коммуникативные преграды, которые могут нести психологические или социальные предпосылки.

Сами по себе сведения, исходящие от коммуникатора, могут быть побудительными, т.е. служащими стимулами к какому-либо действию, и констатирующими, имеющими место в разных образовательных системах.

Для трансляции любое сообщение должно быть закодировано. Т.е. передача данных возможна только при помощи языковых знаковых систем. В этом и заключаются основные функции языка в общении.

Регуляционная коммуникативная функция лежит в корректировке поведения, а также содержит способы воздействия на партнера, например, внушение или убеждение. То есть характеризует такие компоненты коммуникаций, которые непосредственно тесно связаны с взаимодействием индивидов, с организацией их коллективной деятельности. Аффективно-коммуникативная функция заключается в становлении эмоциональной оболочки личности. Другими словами это процесс принятия и постижения субъектами друг друга.

Аффективно-коммуникативная функция заключается в становлении эмоциональной оболочки личности. Другими словами это процесс принятия и постижения субъектами друг друга.

Все перечисленные функции общения тесно взаимосвязаны, друг друга гармонично дополняют и являют собой коммуникативный процесс в целом.

Функции и структура общения

Человеческий индивид представляет собой социальную особь, обитающую в условиях взаимодействия с людьми. Общественная жизнь зарождается, а затем развивается в дальнейшем в силу наличия зависимостей между индивидами, что образует условия взаимодействия субъектов друг с другом. Человеческие индивиды вступают в контакт, вследствие непосредственной зависимости друг от друга. Коммуникативное взаимодействие заключает в себе действия субъектов, характеризующиеся обоюдной направленностью. Общественная связь содержит зависимость индивидов, реализованную посредством социальных поступков, воплощаемую с ориентацией на остальных людей и ожиданием должной ответной реакции партнера. В общественной связи выделяют: субъекты и предмет связи, «я»-механизм регулировки взаимоотношений.

В общественной связи выделяют: субъекты и предмет связи, «я»-механизм регулировки взаимоотношений.

Общением называется специфическая форма взаимоотношений индивида с остальными субъектами как членами социума. В общении осуществятся социальные контакты людей.

Социальная суть общения заключается в трансляции форм культуры, нравственных ориентиров и общественного опыта всего человечества. Ведь только в ходе коммуникативного взаимодействия детей с родителями или другими опытными индивидами, у него зарождается и развивается сознание, а затем и речь. Без коммуникаций с другими людьми у детей не будет формироваться психика, сознание. Общение является одним из главнейших условий для формирования и становления личности. Поведение, отношение индивида к среде и собственной персоне во многом обусловлено его коммуникативным взаимодействием с другими индивидами.

Структура коммуникативного взаимодействия имеет семь этапов. На первом этапе потребность в коммуникациях побуждает индивида к вступлению в отношение с другими субъектами. Затем происходит ориентировка в задачах и мотивах общения. Третий этап характеризуется ориентировкой в личности партнера по коммуникации, на смену которой приходит планирование содержания и сути своего сообщения (субъект, обычно бессознательно, представляет себе, какую именно информацию он скажет). На пятом этапе индивид бессознательно (реже сознательно) выбирает определенные инструменты общения, речевые высказывания, которые будет использовать, решает, каким образом себя вести и как говорить. Шестой этап предполагает восприятие и оценивание ответного поведения собеседника, контроль над эффективностью коммуникации на основе обратной связи. Заключительный этап подразумевает корректировку направления, модели и стиля, манеры и методов общения.

Затем происходит ориентировка в задачах и мотивах общения. Третий этап характеризуется ориентировкой в личности партнера по коммуникации, на смену которой приходит планирование содержания и сути своего сообщения (субъект, обычно бессознательно, представляет себе, какую именно информацию он скажет). На пятом этапе индивид бессознательно (реже сознательно) выбирает определенные инструменты общения, речевые высказывания, которые будет использовать, решает, каким образом себя вести и как говорить. Шестой этап предполагает восприятие и оценивание ответного поведения собеседника, контроль над эффективностью коммуникации на основе обратной связи. Заключительный этап подразумевает корректировку направления, модели и стиля, манеры и методов общения.

Автор: Практический психолог Ведмеш Н.А.

Спикер Медико-психологического центра «ПсихоМед»

Речевые ресурсы: Функции общения

Эмили Дикхофф, MS, CCC-SLP Что такое коммуникативные функции? Общение связано с взаимодействием, и мы взаимодействуем по разным причинам. Эти причины являются коммуникативными функциями, которые являются целями, с которыми мы общаемся во время повседневного взаимодействия с окружающим миром!

Эти причины являются коммуникативными функциями, которые являются целями, с которыми мы общаемся во время повседневного взаимодействия с окружающим миром!

Мы все используем эти коммуникативные функции, но важно отметить, что особенно для пользователей AAC (Augmentative Alternative Communication) для изучения языка, необходимого для общения по разным причинам, им нужно видеть, как это делают другие! Мы можем демонстрировать и моделировать их системы AAC, разговаривая с ними во время повседневного взаимодействия. Мы можем показать, как мы передаем разные сообщения по разным причинам, используя устройства AAC, делая это на регулярной и надежной основе. Итак, каковы различные причины, по которым мы общаемся?

1. Запрос товаров/мероприятий

Эта форма общения предназначена для получения желаемого предмета или действия. Как правило, именно с этого мы начинаем обучение коммуникативным функциям, так как для многих детей это наиболее подкрепляющая функция. Многие люди могут действительно хорошо спрашивать о предметах/действиях. Они могут просить о своих любимых блюдах, видео, местах, куда пойти, любимых игрушках и т. д. Просьбы мотивируют многих детей и обычно являются одной из первых причин, по которым они начинают общение. Вот некоторые примеры:

Многие люди могут действительно хорошо спрашивать о предметах/действиях. Они могут просить о своих любимых блюдах, видео, местах, куда пойти, любимых игрушках и т. д. Просьбы мотивируют многих детей и обычно являются одной из первых причин, по которым они начинают общение. Вот некоторые примеры:

- Ребенок показывает на крекер, чтобы получить крекер

- Ребенок произносит: «Можно мне взять мяч?»

- Ребенок выбирает значок «сок» на устройстве, генерирующем речь, чтобы получить сок

Идеи для практики запроса предметов:

- Уберите необходимые предметы во время игры, рукоделия или деятельности.

- Уберите предметы, которые хочет ребенок, вне досягаемости. Эти ситуации дают ребенку возможность просить.

Язык и общение — это гораздо больше, чем просто просьба. Есть еще столько причин, почему мы общаемся! Включение различных типов общения сделает изучение языка более увлекательным, увлекательным и мотивирующим!

2. Отказ или отказ от предметов/действий

Отказ или отказ от предметов/действий

Вот как это звучит! По сути, он запрашивает, чтобы что-то исчезло. Вот некоторые примеры:

.- Ребенок отталкивает игрушку на столе

- Человек говорит «уходи!»

- Ребенок выбирает «нет» на своем речевом устройстве, когда его спрашивают «Хочешь перекусить?»

Идеи для практики отказа/отказа

- Назовите нежелательные действия или предметы и смоделируйте такие слова, как «стоп», «нет», «все готово».

3. Запрос внимания

Это другой тип запроса, но он отличается от вышеуказанных запросов, поскольку включает компонент социального взаимодействия. Вот некоторые примеры:

- Ребенок похлопывает собеседника по плечу, чтобы привлечь его внимание

- Ребенок тянется к отцу, чтобы тот поднял его

- Человек, зовущий «мама!» когда он хочет поговорить с ней

Идеи для практики привлечения внимания:

- Образцовые слова, такие как «смотри» или «наблюдай за мной», когда кажется, что ребенок ищет внимания.

- Образцовые слова, такие как «смотри» или «наблюдай за мной», когда кажется, что ребенок ищет внимания.

4. Маркировка и описание

Обозначение и наименования вещей важны для построения языка! Это позволяет вам говорить о вещах и действиях. Прилагательные, наречия и предлоги облегчают описание вещей и рассказ о событиях и ситуациях. Описание элементов может помочь с более конкретными запросами и комментариями. Вот некоторые примеры:

- Ребенок видит птицу и говорит «птица»

- При чтении книги ребенок говорит «там большой кот» и указывает на кота в книге.

Идеи для практики маркировки и описания:

- Оглянитесь вокруг и назовите и/или опишите то, что вы видите!

- Отправляйтесь на поиски мусора, маркируйте и описывайте предметы, которые вы найдете

5. Комментарии

Это включает в себя предоставление информации, иногда просто для обмена информацией о ситуации в социальных сетях. Мы часто используем его как способ получить социальное взаимодействие или поделиться опытом. Вот некоторые примеры:

Мы часто используем его как способ получить социальное взаимодействие или поделиться опытом. Вот некоторые примеры:- Человек говорит «горячо» после того, как откусил кусочек пищи

- Ребенок выбирает значок «глупый» на устройстве, генерирующем речь, после того, как кто-то рассказывает шутку

- Ребенок говорит: «Мне не нравится эта игра»

Идеи для практики комментирования:

- Опишите текущую деятельность (например, весело, хорошо, скучно), включая мнения (мне это нравится! мне это не нравится).

6. Вопросы и ответы

Важной коммуникативной функцией является возможность отвечать и задавать множество различных вопросов. Да/нет, кто, что, где, когда, почему и как все типы вопросов, которые люди задают и на которые отвечают в повседневной деятельности, чтобы получить или предоставить больше информации. Вот некоторые примеры:

- Друг спрашивает Сколько тебе лет? И ребенок говорит «9» на своем речевом генераторе.

- Ребенок спрашивает: «Куда мы идем?»

Идеи для практики ответов на вопросы:

- Читайте книги, задавайте и отвечайте на вопросы о картинках или тексте. Покажите ребенку, как задавать вопросы и/или отвечать на них во время чтения рассказа.

7. Выражение чувств

Это включает в себя возможность описать свои чувства во время повседневного взаимодействия с окружающими. Примеры включают:

- Ребенок говорит «Я голоден» прямо перед обедом

- Ребенок заявляет: «Я расстроен», когда его игрушка сломалась

Идеи для практики выражения чувств

- Моделируйте свои чувства в течение дня

- Отметьте, как выглядит ребенок

8. Участие в общественной жизни

К ним относятся социальные взаимодействия, происходящие в повседневных ситуациях.

Примеры:

- Подросток говорит: «Эй, как дела!»

- Взрослый спрашивает: «Как дела?» а партнер по общению отвечает «Я в порядке»

Идеи для практики социальной жизни:

- Назначьте время в течение дня, чтобы практиковать разговорные навыки.

Например, моделирование и показ того, как сказать «привет», когда вы кого-то приветствуете.

Например, моделирование и показ того, как сказать «привет», когда вы кого-то приветствуете.

Существует еще больше коммуникативных функций, но эти функции, примеры и практические идеи являются отличной отправной точкой для поддержки и расширения коммуникативных и языковых навыков. Включение различных типов коммуникативных функций сделает изучение языка более увлекательным, увлекательным и мотивирующим!

Каталожные номера:

Бейкельман, Дэвид Р. и Пэт Миренда. Дополняющая и альтернативная коммуникация: поддержка детей и взрослых со сложными коммуникативными потребностями . Паб Пола Х. Брукса, 2013.

.«Что такое коммуникативные функции и как их расширить?» Autism Classroom Resources , 23 октября 2016 г., www.autismclassroomresources.com/communicative-functions/.

Последнее обновление: Morgan McClellan, .

22 ноября 2019 г., Морган Макклеллан

Что такое коммуникативные функции и как их расширить

В предыдущем посте я подчеркнул важные причины для увеличения коммуникативных функций ваших учеников. Мы тратим много времени на размышления о том, сколько слов используют наши ученики или сколько новых слов они узнают. Но, если они не могут эффективно общаться для различных целей, то их общение все еще очень ограничено. Итак, о каких вещах я говорю, когда говорю «коммуникативные функции»? И что еще более важно, как мы можем их увеличить?

Что такое коммуникативные функции?

Как большинство людей определяют коммуникативные функции? Часто то, как мы их классифицируем, во многом зависит от того, как мы были обучены. Например, поведенческие аналитики определяют их иначе, чем логопеды. Тем не менее, я думаю, что на данный момент большинство практиков могут согласиться с одним: функции имеют значение!

По существу коммуникативные функции являются целью общения. Что человек намеренно или ненамеренно пытается передать? Как правило, преднамеренная коммуникация — это когда коммуникативное сообщение предназначено для определенного метода. Я указываю на файл cookie, потому что мне нужен файл cookie. Я прошу направления, чтобы получить информацию.

Что человек намеренно или ненамеренно пытается передать? Как правило, преднамеренная коммуникация — это когда коммуникативное сообщение предназначено для определенного метода. Я указываю на файл cookie, потому что мне нужен файл cookie. Я прошу направления, чтобы получить информацию.

Непреднамеренное общение обычно происходит, когда вызывающее поведение выполняет коммуникативные функции. В таких случаях процесс общения нецелесообразен с самого начала. Например, ребенок капризничает, потому что хочет конфету (получает что-то). Или он бьет кого-то, чтобы заставить его уйти (избегает чего-то).

Итак, если коммуникативные функции являются целью общения… на каких функциях нам следует сосредоточиться? Я собираюсь сосредоточиться на конкретных способах применения альтернативных коммуникативных функций и их активной роли, не беспокоясь об их согласовании с конкретными дисциплинами.

Регулирование коммуникативных функций

Когда маленькие дети общаются таким образом, чтобы получить или избежать чего-то, это рассматривается как функция регуляции. Эти коммуникативные функции изменяют окружающую среду человека и языковое развитие.

Эти коммуникативные функции изменяют окружающую среду человека и языковое развитие.

Запрос предметов/деятельности/информации

По сути, запрос – это слово, которое большинство из нас использует, чтобы описать, когда кому-то что-то нужно. Форма общения рассчитана на получение желаемого предмета или действия. Некоторые примеры включают

- Джим указывает на сок, чтобы получить сок

- Деандре произносит: «Пожалуйста, мне нужен поезд».

- Дженни обменивается фотографиями шляпы, которую она хочет носить со своей мамой.

- Я спрашиваю, как добраться до школы, которую я посещаю.

Обычно мы саботируем среду и делаем дочерний запрос недоступным. Тогда есть возможность сделать просьбу и подкрепить ее. Обычно с этого мы начинаем обучение функциональному подходу. Это самая подкрепляющая функция для многих наших учеников, которых социальные функции не так подкрепляют. Я написал несколько статей о запросах, в том числе об обучении инициированию запросов и настройке возможностей для запросов.

Отказ или неприятие предметов/деятельности

Это именно то, на что это похоже. По сути, это просьба о том, чтобы что-то исчезло. Поведенческие аналитики сказали бы, что это подкрепляется негативным подкреплением. Ценность подкрепления в том, что что-то удаляется.

- Джим отодвигает молоко на стол

- Деандре говорит: «Оставь меня в покое!»

- Дженни обменивается фотографиями, чтобы попросить перерыв в работе

- Я спрашиваю, могу ли я покинуть окружную ярмарку, потому что она ошеломляющая

Таким образом, чтобы научить этому, мы, по сути, создаем ситуации, которые создают негативную ситуацию, которой человек хочет избежать. Затем мы поддерживаем их, чтобы помочь им попросить положить этому конец. Я прошу Дженни поработать и сразу же указываю на карточку перерыва. Когда она обменивает его, работа удаляется.

Я написал пост с предложениями и протоколом обучения студентов просить перерыв. Попросить перерыв — это, по сути, отказ от работы, и эта процедура сработает и в других ситуациях.

Социальное взаимодействие в коммуникативных функциях

Запрос внимания

Я включил этот запрос отдельно от других запросов, поскольку он включает запрос на социальное взаимодействие. Иногда это важно для некоторых студентов, но для других это не так интересно. И многие из них разрабатывают для этого неэффективные способы.

- Джим протягивает руки, чтобы мама подняла его

- Деандре зовет «Мама!» когда он хочет поговорить с ней

- Дженни нажимает на устройство, генерирующее речь, которое говорит: «Пожалуйста, поговори со мной»

- Я звоню маме, чтобы поговорить с ней

Чтобы научить надлежащему привлечению внимания, создайте ситуации, в которых у вас есть время присутствовать, а затем попросите ученика поработать самостоятельно. Я написал больше о том, как научить этому навыку в качестве замены (с бесплатной загрузкой) в этом посте.

Обозначение и описание

Обозначение и наименования вещей являются важным языком построения. Четко обозначая простые вещи, вы сможете более эффективно запрашивать их. Это также позволяет вам говорить о вещах и действиях. Переход на следующий уровень прилагательных, наречий, предлогов и т. д. облегчает описание вещей и рассказ о переживаниях. Представьте, что человек не может назвать вам то, что он видел. Но они могут описать это, и вы можете понять, что это такое.

Четко обозначая простые вещи, вы сможете более эффективно запрашивать их. Это также позволяет вам говорить о вещах и действиях. Переход на следующий уровень прилагательных, наречий, предлогов и т. д. облегчает описание вещей и рассказ о переживаниях. Представьте, что человек не может назвать вам то, что он видел. Но они могут описать это, и вы можете понять, что это такое.

Многие из наших учеников усваивают его восприимчиво благодаря тому, как мы учим. Но больше всего им помогает, когда они начинают использовать эти слова, чтобы придать смысл тому, чего они не знают, как сказать. Эта коммуникативная функция также расширяет то, что они могут сказать с помощью инструмента AAC. Это делает запросы и комментарии более конкретными. И это позволяет им использовать доступные им слова, чтобы рассказать вам о чем-то, что может быть недоступно. Пример Джима ниже является хорошим примером этого.

- Джиму показывают 2 напитка – сок и молоко. Он говорит «белый», и мама знает, что он хочет молока.

- Деандре говорит маме, что бежал очень быстро !

- Дженни указывает, что хочет надеть синюю рубашку с изображением предложения

- Я могу описать человека, который помогал мне в магазине, чтобы мой друг мог делать покупки с этим же человеком.

Когда мы учим навешивать ярлыки и описывать, мы часто используем дискретные испытания и учим их сначала рецептивно (идеи см. в этом посте). Затем мы работаем над его экспрессивным обучением. Тем не менее, мы всегда должны следить за тем, чтобы не забывать фокусироваться на выразительной части. Нам нужно, чтобы учащиеся регулярно использовали ярлыки и характеристики в своих коммуникативных функциональных навыках. Поэтому для этого создайте ситуации, требующие от них указать характеристики, чтобы получить то, что они хотят.

Я вернусь к этому на следующей неделе и расскажу больше о способах создания выразительных возможностей для этой функции.

Комментирование

Это включает в себя предоставление информации о ситуации, иногда только для обмена в социальных сетях. Мы часто используем его как способ получить социальное взаимодействие или поделиться опытом.

Мы часто используем его как способ получить социальное взаимодействие или поделиться опытом.

- Джим говорит «холодно», когда ему дают молоко

- Деандре говорит, что сегодня холодно

- Дженни обменивается «забавной» картинкой, когда одноклассник рассказывает анекдот

- Я комментирую погоду, когда поднимаюсь в лифте отеля

Чтобы научить комментировать, мы сначала начнем с обучения характеристикам коммуникативных функций, описанных выше. Затем мы начинаем встраивать его в социальные рутины и ожидания. Вы можете совместить это с запросом желаемого или необходимого материала. Мы начинаем учить началам предложений «я вижу» и «я слышу» вместо «я хочу».

Я расскажу об этом подробнее в будущем, потому что получить спонтанный комментарий довольно сложно.

На этой доске коммуникативных функций приведены некоторые примеры различных обсуждаемых функций.[/caption]

Социальные рутины

Социальные рутины — это обычные обмены мнениями, которые обычно выполняются по социальным причинам. Приветствие, пожалуй, самый распространенный пример общения.

Приветствие, пожалуй, самый распространенный пример общения.

- Джим говорит «привет», когда его учитель входит в комнату

- Деандре спрашивает, как себя чувствует друг

- Дженни отвечает на приветствие, находя картинку «Доброе утро» в круге 9.0030

Социальные рутины Я думаю, что мы все хорошо знакомы с ними, потому что мы преподаем по крайней мере их начальные этапы в большинстве классов. Обычно мы устраиваем рутинные ситуации, например, когда студенты регистрируются во время утреннего собрания, чтобы развить их коммуникативные навыки. Для этого я использую доску Who’s Here. Затем, когда каждый учащийся регистрируется, группа говорит «привет» или «доброе утро» в качестве устного задания.

Позже в этой серии я вернусь с идеями по обучению различным видам социальных процедур.

Ответы Вопросы

В то время как задавать вопросы часто является запросом информации, ответы на них имеют социальную функцию. Мы отвечаем на вопросы, которые нам задают, потому что нас за это поощряют в обществе. Обычно это часть разговора или предоставление информации, которую запрашивает кто-то другой. Некоторые вопросы также относятся к социальной рутине (например, ответы на вопрос «как дела?»).

Обычно это часть разговора или предоставление информации, которую запрашивает кто-то другой. Некоторые вопросы также относятся к социальной рутине (например, ответы на вопрос «как дела?»).

- Сосед спрашивает, как пройти в ресторан, и вы отвечаете, как пройти.

- Друг спрашивает название вашего любимого спортивного напитка, и вы отвечаете: «Gatorade»

Чтобы научить отвечать на вопросы, очевидно, мы их задаем. Мы также должны убедиться, что мы меняем типы вопросов. В течение дня мы склонны задавать много фактических вопросов. Нашим ученикам гораздо легче ответить на них, чем на мнения, да/нет и другие типы вопросов.

Так что этот тоже получит свой пост в будущем.

Описание и обмен опытом и чувствами

И, наконец (хотя я уверен, что функций гораздо больше), описание и обмен опытом, выражение эмоций и негативных чувств — это чисто социальная функция, необходимая для удовлетворения социальных потребностей учащихся.

- Джим говорит «счастливый в школе», имея в виду, что он был счастлив в школе.

- Деандре говорит, что был так взволнован победой в гонке

- Дженни использует свое устройство AAC, чтобы сказать: «Сегодня я ходила на музыку»

Это важная функция общения, и она сложнее, чем другие, потому что мы не всегда знаем переживания или эмоциональное состояние ученика. Это усложняет подсказку и настройку. Попробуйте сделать так, чтобы семьи прислали краткую заметку о своих выходных. Отправьте домой родителям записку с информацией о дне учащегося, чтобы они могли попрактиковаться. Мы также часто используем таблицы чувств для студентов, чтобы идентифицировать эмоции. Однако совсем другое дело — маркировать изображения эмоций, на самом деле испытывать их и выражать свои собственные.

Это тоже тема для будущего.

Коммуникативных функций языка больше, и разные дисциплины описывают и разделяют их по-разному. Например, вербальное поведение в ABA имеет тенденцию говорить о мандах (просьбах), тактах (ярлыках) и интравербальных действиях (язык, усиленный только социальным взаимодействием).

Например, моделирование и показ того, как сказать «привет», когда вы кого-то приветствуете.

Например, моделирование и показ того, как сказать «привет», когда вы кого-то приветствуете.