понятие, сущность, особенности. Как взаимосвязаны общественное и индивидуальное сознание?

Окружающий мир воспринимается человеком через его психику, которая образует индивидуальное сознание. Оно включает в себя совокупность всех знаний индивидуума об окружающей его действительности. Формируется оно благодаря процессу познавания мира через его восприятие с помощью 5 органов чувств.

Получая информацию извне, человеческий мозг ее запоминает и впоследствии использует для воссоздания картины мира. Происходит это, когда индивидуум, опираясь на полученную информацию, использует мышление, память или воображение.

Понятие сознания

С помощью сознания человек не только противопоставляет свое «я» тому, что его окружает, но и способен с помощью памяти восстанавливать картины прошлого, а воображение помогает ему создавать то, чего еще нет в его жизни. Мышление при этом способствует решать задачи, которые ставит перед индивидуумом реальность на основе знаний, полученных при ее восприятии. Если любой из этих элементов сознания будет нарушен, психика получит серьезную травму.

Если любой из этих элементов сознания будет нарушен, психика получит серьезную травму.

Таким образом, индивидуальное сознание является высшей степенью психического восприятия человеком окружающей его действительности, при котором формируется его субъективная картинка мира.

В философии сознание всегда противопоставляется материи. В древности так называли субстанцию, способную творить реальность. Впервые это понятие в таком понимании ввел в своих трактатах Платон, а затем оно легло в основу христианской религии и философии средневековья.

Сознание и материя

Материалисты сузили функции сознания до свойства сущности, которая не может существовать вне человеческого тела, тем самым выдвинув на первое место материю. Их теория о том, что индивидуальное сознание – это материя, порожденная исключительно человеческим мозгом, не имеет под собой оснований. Видно это в противоположности их качеств. Сознание не обладает ни вкусом, ни цветом, ни запахом, его нельзя осязать или придать какую-либо форму.

Но и принимать теорию идеалистов о том, что сознание – это самостоятельная субстанция, по отношению к человеку нельзя. Это опровергают химические и физические процессы, которые возникают в мозге при восприятии индивидуумом окружающей действительности.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что сознание – это высшая форма психики, отображающая бытие, которая имеет возможность воздействовать и преобразовывать реальность.

Составляющие сознания

Описывая его структуру, следует учитывать, что оно двумерно:

- С одной стороны, оно заключает все всю собранную информацию о внешней реальности и объектах, ее наполняющих.

- С другой – оно содержит так же информацию о самом индивидууме, являющемся носителем сознания, которое при развитии переходит в категорию самосознания.

Индивидуальное сознание формирует картину мира, в которую включает не только внешние объекты, но и самого человека с его мыслями, чувствами, потребностями и действиями по их реализации.

Без процесса самопознания не было бы развития человека в социальной, профессиональной, моральной и физической сфере, что не привело бы к осознанию смысла собственной жизни.

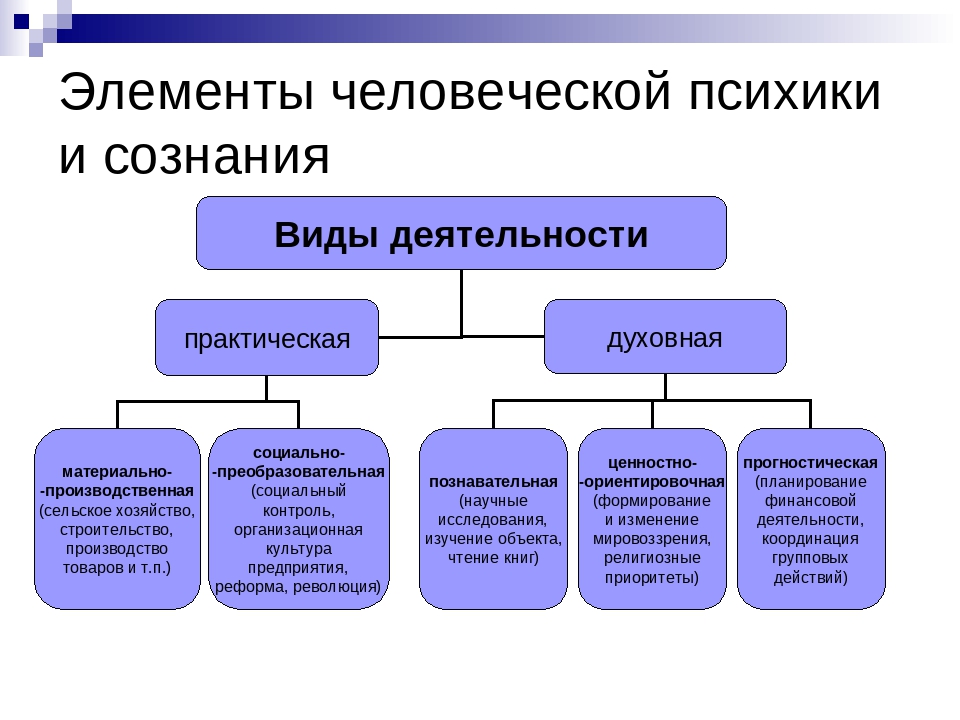

Сознание состоит из нескольких блоков, основными из которых считаются:

- Процессы познания мира через органы чувств, а так же его восприятие через ощущения, мышление, речь, язык и память.

- Эмоции, которые передают позитивное, нейтральное или негативное отношение субъекта к действительности.

- Процессы, связанные с принятием и исполнением решений, волевыми усилиями.

Все блоки вместе обеспечивают, как формирование у человека определенных знаний о реальности, так и удовлетворяют все его насущные потребности.

Общественное сознание

В философии и психологии существует такое понятие, как взаимосвязь общественного и индивидуального сознания. При этом следует учитывать, что общественное является продуктом индивидуальных или коллективных понятий, которые были сформированы в течение длительного времени наблюдения за действительностью, ее объектами и происходящими явлениями.

Самыми первыми в человеческом обществе сформировались такие формы общественного сознания, как религия, мораль, искусство, философия, науки и другие. Например, наблюдая за природными стихиями, люди приписывали их проявления воле богов, создавая через индивидуальные выводы и страхи общественное знание об этих явлениях. Собранные вместе, они передавались следующим поколениям как единственная, присущая данному обществу, истина об окружающем мире. Так зарождалась религия. Люди, принадлежащие другим народам с противоположным общественным сознанием, считались иноверцами.

Таким образом, формировались общества, большинство членов которого придерживались общепринятых принципов. Людей в подобной организации объединяют единые традиции, язык, вероисповедание, правовые и этические нормы и многое другое.

Чтобы понять, как взаимосвязаны общественное и индивидуальное сознание, следует знать, что именно второе является первичным. Сознание одного члена общества может влиять на формирование или изменение общественного, например, как это было с идеями Галилея, Джордано Бруно и Коперника.

Индивидуальное сознание

Особенности индивидуального сознания в том, что они могут быть присущи одним личностям, но совершенно не совпадать с восприятием действительности другими. Оценка окружающего мира каждым индивидуумом уникальна и составляет его конкретную картину реальности. Люди, имеющие одинаковое мнение по каким-либо явлениям, образуют организации единомышленников. Так формируются научные, политические, религиозные и другие кружки и партии.

Индивидуальное сознание – понятие относительное, так как на него воздействуют общественные, семейные, религиозные и другие традиции. Например, ребенок, рожденный в семье католиков, с детства получает информацию о догматах, присущих именно этой религии, которые становятся для него естественными и нерушимыми по мере его взросления.

С другой стороны, каждый человек проявляет свой интеллект, проходя стадии развития сознания, как в творчестве, так и в познавании окружающей действительности. Внутренний мир каждого индивидуума уникален и не похож на другие. Ученые до сих пор не знают, откуда берет свое начало индивидуальное сознание, так как в «чистом виде» его вне конкретного носителя в природе не существует.

Ученые до сих пор не знают, откуда берет свое начало индивидуальное сознание, так как в «чистом виде» его вне конкретного носителя в природе не существует.

Связь индивидуального сознания с общественным

Каждый человек по мере взросления и развития сталкивается с влиянием общественного сознания. Происходит это через взаимоотношения с другими людьми – в детстве с родными и учителями, затем с представителями различных организаций. Осуществляется это через язык и традиции, присущие данному обществу. По тому, как взаимосвязаны общественное и индивидуальное сознание, определяется, насколько преданным и важным его членом будет каждый отдельный индивидуум.

В истории много примеров, когда люди, попав из привычной для них среды, в общество с другими религиозными ценностями и традициями, становились его частью, переняв образ жизни его членов.

По тому, как связаны общественное и индивидуальное сознание видно, что они взаимно влияют друг на друга на протяжении всей жизни человека. За этот период у него могут меняться религиозные, культурные, научные, философские и другие понятия, ранее навязываемые обществом. Так же, как, например научное открытие одного ученого, может изменить представление всего человечества о привычных для него вещах.

За этот период у него могут меняться религиозные, культурные, научные, философские и другие понятия, ранее навязываемые обществом. Так же, как, например научное открытие одного ученого, может изменить представление всего человечества о привычных для него вещах.

Структура индивидуального сознания

Сущность индивидуального сознания заключается в способе и восприятии свойств реальности:

- За время эволюции у людей сформировалась генетическая память, способствующая им адаптироваться к окружающей среде. Благодаря ей в каждом человеке записаны программы – от сложных метаболических процессов в организме, до сексуальных взаимоотношений полов и воспитания потомства. Эта часть индивидуального сознания программирует поведение субъекта и его эмоциональную оценку при событиях, знакомых ему из прошлого опыта.

- Другая часть осуществляет анализ среды через органы чувств и формирование новых знаний на основе полученной информации. При этом сознание находится в постоянном развитии, создавая внутренний мир, присущий только данному индивидууму.

Высшей формой сознания является самосознание, без которого человек не был бы личностью.

Самосознание

Осознание собственного «я» на физическом и духовном уровне делает человека индивидуальностью. Все внутренние ценности, представления о действительности, осмысление происходящего с ним и вокруг него, все это формирует самосознание человека.

Именно его развитие помогает людям понять причину их поступков, их ценность в обществе и дает осознане того, кто они на самом деле.

Сознательное и бессознательное

Как утверждал Юнг, индивидуальное сознание может существовать только совместно с коллективным бессознательным. Это духовный опыт тысяч поколений людей, которое наследует на бессознательном уровне каждый индивидуум.

К ним относятся:

- ощущения мышц, равновесия и другие физические проявления, которые не осознаются сознанием;

- образы, возникающие при восприятии действительности и определяемые как знакомые;

- память, которая управляет прошлым и создает будущее с помощью воображения;

- внутренняя речь и многое другое.

Кроме развития сознания, человеку свойственно самосовершенствование, во время которого он меняет свои отрицательные качества на положительные.

Как соотносятся общественное и индивидуальное сознание

Особенности соотношения общественного и индивидуального сознания

Общественное сознание – это совокупность, которая включает в себя идеи человека, его взгляды и представления об окружающей действительности, а также чувства и верования, эмоции и настроения, которые формируются в рамках той или иной ситуации, а также в рамках той или иной социальной действительности.

Замечание 1

Именно в общественном сознании отражается вся природная составляющая, а также материальная жизнь общества, система общественных отношений, которая так или иначе влияет на общее состояние человека и группы, в которую он входит.

Общественное сознание тесным образом связано с индивидуальным, поэтому исследователи уделяют пристальное внимание тому, какие факторы оказывают влияние на формирование обоих уровней сознания, и как можно соотносить их, с помощью каких механизмов отделять друг от друга, чтобы избежать полного «склеивания».

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимостьИндивидуальное сознание представляет собой духовный мир человеческой личности. В индивидуальном сознание отражается бытие, общество, его установки, воспринимаемые человеком в соответствии с его интересами, потребностями, чувствами и эмоциями, желаниями, симпатиями и антипатиями в тех или иных областях. Индивидуальное сознание всегда очень автономно, поскольку оно нацелено на формирование условий жизнедеятельности данного конкретного человека.

- Идеи;

- Взгляды;

- Чувства.

Замечание 2

Все они свойственны конкретным людям, которые по-разному переживают их, дают различные оценки как самим себе, так и окружающим. К тому же, в рамках индивидуального сознания формируются совершенно уникальные идеи. Если верным образом донести их, то индивид может оказать влияние на сознание других людей. Отсюда формируется еще одна форма сознания, о которой мы вели речь чуть выше – общественное сознание.

Таким образом, общественное сознание выстраивается на основании сознания, присущего отдельным личностям, но при этом общественное сознание нельзя назвать просто совокупностью индивидуальных сознаний. В них обязательно должна быть общность идеи и цели, концепция, нередко исследователи подчеркивают значимость идеологических компонентов. Общественное сознание может охватывать множество людей, которые готовы так или иначе прорабатывать идеи, выводить их на совершенно новый уровень.

Уровни общественного и индивидуального сознания

Практика демонстрирует, что человек раскрывается на двух уровнях сознания — на индивидуальном, и через общественное сознание. При этом, данные уровни имеют свои подуровни, также имеющие довольно специфические черты и свойства, которыми обладают отдельные индивиды или более обширные социальные группы.

Например, в сознании принято выделять обыденное или эмпирическое сознание. По своей сути, данный вид сознания проистекает как раз непосредственно из того опыта, который индивид приобретает в своей повседневной жизни. С одной стороны, обыденное сознание – это непрерывный опыт социализации человека, то есть возможность приспособиться к постоянно изменяющимся общественным условиям. С другой стороны, как подчеркивают исследователи, благодаря такому уровню сознания индивид может осмысливать общественное бытие с точки зрения собственных уникальных интересов и потребностей, а также предпринимать попытки к тому, чтобы оптимизировать общественный опыт на повседневном уровне и учесть свои интересы.

С одной стороны, обыденное сознание – это непрерывный опыт социализации человека, то есть возможность приспособиться к постоянно изменяющимся общественным условиям. С другой стороны, как подчеркивают исследователи, благодаря такому уровню сознания индивид может осмысливать общественное бытие с точки зрения собственных уникальных интересов и потребностей, а также предпринимать попытки к тому, чтобы оптимизировать общественный опыт на повседневном уровне и учесть свои интересы.

Несмотря на свое многообразие, обыденное сознание все же называют низшим уровнем общественного сознания. Оно позволяет устанавливать некоторые связи между происходящими событиями и явлениями, строить наиболее привычные, простые умозаключения, открывать самые простые истины, которые не несут в себе глубокого научного контекста, что упрощает восприятие таких умозаключений со стороны других членов общества. При этом обыденное сознание не предполагает глубокое проникновение в сущность вещей и явлений, так как в нем не поднимаются серьезные теоретические обобщения.

Но есть и другой уровень сознания, который может соотноситься и с индивидуальным, и с общественным сознанием – это научно-теоретическое сознание исследователи подчеркивают, что это более сложная форма общественного сознания, которая не подчиняется обыденным, повседневным задачам, а в основном стоит выше них. В рамках научно-теоретического сознания индивиды приобретают более серьезный опыт и знания, которые, к тому же, не всегда можно применить в повседневной жизни, поскольку они носят более серьезный, профессиональный характер.

Таким образом, индивидуальное и общественное сознание достаточно сильно связаны друг с другом, что создает еще и некоторую зависимость. Так или иначе, люди обладают обоими формами сознания, поскольку это позволяет им осуществлять свою деятельность и на уровне повседневности, и с использованием более серьезных механизмов. Развивать нужно одновременно обе формы сознания, чтобы личность отличалась гармоничностью и развитостью, адаптировалась к постоянно трансформирующимся условиям окружающей действительности.

определение, основные признаки и свойства, возможности

Что такое сознание человека

Сознание человека — это состояние психической жизни организма, которое выражается в субъективном переживании событий внешнего мира и тела самого организма вместе с отчетом об этих событиях и ответной реакцией на них.

Способность реагировать на происходящее и формировать отчет о своем внутреннем опыте необходима для организации совместной деятельности. Сознание отражает наше представление о мире и своем месте в нем. Это элемент нервной деятельности, центром которой является головной мозг. Механизм сознания связан с речью, мыслительной деятельностью человека, способностью к рефлексии и самоконтролю.

Изучение сознания

Проблема сознания возникла с философским учением Рене Декарта еще в XVII веке нашей эры. Французский мыслитель разделил тело и душу, посчитав, что тело омрачает человека, а душа как разумное начало борется с негативным телесным влиянием.

Немецкий психоаналитик Зигмунд Фрейд полагал, что сознание — это одна из трех систем психики — наряду с бессознательным (подсознание) и предсознательным, — которая отражает только то, что осознается в определенный момент времени.

До сих пор мы не имеем точного и исчерпывающего понимания о том, что такое сознание и как оно соотносится с физической реальностью. Проблема определения сознания и его рамок является предметом исследований философии сознания, психологии, биологии, научных программ по изучению искусственного интеллекта.

Трудности в исследовании этого явления обусловлены тем, что к сознанию мы имеем только внутренний доступ и не можем наблюдать его работу со стороны. Известно, что человеческое сознание — это естественное явление, но, в то же время, для изучения проблемы соотношения сознания с мозгом и поведением человека не достает экспериментальных средств.

Признаки и свойства сознания

В описании сознание с психологической точки зрения, необходимо учитывать, что, помимо мышления и рефлексии, оно заключает в себе широкий и разнообразный спектр явлений.

В механизм сознание включены элементы:

- познавательно-логический;

- телесно-перцептивный;

- эмоционально-волевой;

- творческий;

- социальный и другие.

Обычно считается, что сознание присуще только людям, как существам общественно-историческим.

С психологической точки зрения сознание можно охарактеризовать в следующих пунктах:

- набор знаний об окружающем мире;

- активность;

- четкое различение субъекта и объекта;

- направленность на предмет;

- обеспечение целеполагающей деятельности;

- способность к рефлексии и самонаблюдению;

- различная степень ясности;

- наличие эмоциональных факторов во взаимодействии между людьми;

- осознание собственного я.

Сознание каждого человека уникально и обусловлено внешними факторами. Такими, как социальная система, в которой он живет, уровень общественного развития и т. д.

Такими, как социальная система, в которой он живет, уровень общественного развития и т. д.

Основополагающим фактором работы сознания является восприятие.

Восприятие — система интерпретаций чувственных данных, чувственное познание предметов окружающего мира, субъективно представляющееся непосредственным.

Система совместной деятельности общества формирует структуру и ключевые свойства сознания:

- Социальный характер — только через совместное знание формируется индивидуальное сознание человека, поэтому основными составляющими сознания являются смыслы и языковые значения.

- Способность к рефлексии — это деятельность сознания, раскрывающая внутреннее строение и специфику самого сознания: рефлексия представляет собой имманентное свойство сознания, благодаря которому поток сознания обретает структуру и форму.

- Внутренний диалогизм — диалог является одним их технических средств сознания для получения, передачи и переработки информации в форме внутреннего обсуждения.

- Предметность — индивидуальное отражение реального мира в субъектах.

Теории о сознании человека

К вопросам, которые особенно остро стоят в рамках изучения объекта исследования, можно отнести суждения о природе сознания и логике его взаимодействия с физической реальностью и человеческим телом.

Среди разнообразных теорий современной философии о природе сознания наиболее популярными являются следующие направления:

- Дуализм подразумевает существование двух субстанций: сознание и физические объекты. Еще Платон считал, что тело относится к материальному миру, душа же принадлежит к миру идей и потому она бессмертна. Впервые эту теорию сформулировал Р. Декарт в эпоху Нового времени. Философ противопоставлял духовное и материальное, считая, что сознание и тело не могут быть сведены друг к другу. Он полагал, что собственное сознание индивида является единственным, в чем невозможно усомниться.

При этом дуализм не объясняет, как именно взаимодействуют две несовместимые субстанции, ограничиваясь теорией о божественном контроле. Последователями дуалистического учения были Дж. Экклз, К. Поппер, Р. Суинберн. - Логический бихевиоризм в сфере философии определяется, как оппозиция дуализму души и тела. Мышление, восприятие, ожидание, воспоминание — все это осмыслялось как факторы поведения. Согласно этой теории, сознание является поведением и ничем иным. Представителями бихевиоризма были Г. Райл, К. Гемпель, Л. Витгенштейн.

- Идеализм допускает существование одного лишь сознания. Идеалисты считают, что физические объекты не могут существовать вне восприятия и мышления, то есть независимо от сознания. Таким образом, они приравнивали физическое к ментальному. Одним из главных аргументов, доказывающих теорию идеализма, является тот факт, что нет никакого способа опытным путем установить существование физических объектов вне человеческого восприятия.

Эту теорию развивали Плотин, Дж. Беркли, Ф. Гегель и др.

Эту теорию развивали Плотин, Дж. Беркли, Ф. Гегель и др. - Материализм представляет собой теорию о том, что все существующее имеет физический характер. При этом все, что в философии принято относить к метальному и духовному, включая сознание, тоже полностью зависит от физической реальности. Материалисты считали, что физические объекты состоят из высокоорганизованной материи. Известными представителями материализма являются Ф. Энгельс, Д. Армстронг, Д. Дэвидсон и др.

- Функционализм является относительно молодой теорией, окончательно сформировавшейся лишь к последней трети XX века. Согласно функционализму, психическое состояние зависит не от своего внутреннего устройства, а от того, как оно функционирует и какую роль выполняет. Представители этой теории считают, что сознание может быть функцией различных физических объектов. Свое начало она берет из учения Аристотеля о душе и имеет предпосылки в теории Гоббса о разуме как о «вычислительной машине».

Сознание, как свойство мозга

Сознание — это свойство функционирующего мозга, которое представляет собой сложнейший психологический механизм, позволяющий человеку контролировать свое поведение, объяснять его, формулировать интерпретации событий, происходящих вокруг него, давать им оценку и т. д.

Сознание отражает сущность личности и его индивидуальные черты, так как строится на рациональном и эмоциональном отображении действительности человеком. Оно не может находиться в пассивном состоянии, так как человек постигает внешний мир и формирует свое оценочное мнение в ходе практической деятельности.

Осознанность не является функцией какой-то конкретной части мозга — она формируется в целостную систему благодаря совместной работе отдельных компонентов мозга, каждый из которых вносит свой незаменимый вклад.

Структурными элементами сознания являются:

- разум;

- память;

- воля;

- воображение;

- чувства;

- эмоции;

- внимание;

- речь;

- ощущения и т.

д.

д.

В процессе мозговой деятельности сознание отвечает за обработку информации, идущей как из внешнего мира, так и из внутренних органов. При этом главную роль в возникновении сознания играет активация временных связей между воспринимающими и гностическими участками коры больших полушарий с двигательно-речевой областью.

Основным и самым важным свойством человеческого сознания является способность создавать и хранить внутри себя картину мира. Это умение позволяет любую проблему или ситуацию осмысливать через сопоставление с уже имеющимися представлениями о мире и собственным ранее полученным опытом.

Примеры функционирования сознания

В человеческом сознании непрерывно идут сложные и многообразные процессы, благодаря которым мы познаем мир, окружающих людей и самих себя. Все наши рутинные действия невозможны вне функционирования механизма сознания. Его работу можно рассмотреть на примере чтения любого текста. По сути, текст представляет собой всего лишь последовательный набор слов, каждое из которых может иметь несколько значений. Однако читатель, как правило, без труда понимает написанное и даже улавливает интонационную и эмоциональную окраску текста.

Этот процесс можно представить в виде следующих этапов:

- Когда прочитанные слова доходят до сознания, ум реконструирует, какое именно определение подходит к каждому слову.

- Воспринятый текст формируется в сеть определений, среди которых ум выделяет самые важные.

- В результате читатель понимает предложение, а затем и мысль, которая за ним стоит.

Любое действие человека отражается и перерабатывается в его сознании. Процессы, которые происходят в нем, очень сложны для понимания, но при этом безупречно структурированы и отрегулированы. При нормальном функционировании мозга, процессы, протекающие в сознании, настолько слажены, что мы даже не замечаем его работу.

Сознание человека (Немов Р.С. Психология)

? LiveJournal- Main

- Ratings

- Interesting

- iOS & Android

- Disable ads

- Login

- CREATE BLOG Join

- English

(en)

- English (en)

- Русский (ru)

- Українська (uk)

- Français (fr)

- Português (pt)

- español (es)

- Deutsch (de)

- Italiano (it)

- Беларуская (be)

Сознание (Стэнфордская энциклопедия философии)

Вопросы о природе сознательного осознания, вероятно, были просили, пока существуют люди. Неолитические погребальные практики похоже, выражают духовные убеждения и предоставляют ранние доказательства наименее рефлексивная мысль о природе человека сознание (Pearson 1999, Clark and Riel-Salvatore 2001). Аналогичным образом было обнаружено, что дописьменные культуры неизменно некоторая форма духовного или, по крайней мере, анимистического взгляда, указывающая на степень размышлений о природе сознательного осознания.

Тем не менее, некоторые утверждают, что сознание, каким мы его знаем сегодня — относительно недавнее историческое развитие, возникшее спустя некоторое время после эпоха Гомера (Джейнс, 1974). Согласно этой точке зрения, более ранние люди в том числе и те, кто участвовал в Троянской войне, не испытали на себе как единые внутренние субъекты своих мыслей и действий, по крайней мере не так, как мы делаем сегодня. Другие утверждали, что даже во время классического периода не было слова древнегреческого, соответствующего к «сознанию» (Wilkes 1984, 1988, 1995).Хотя древние много говорили о душевных вопросах, менее ясно, у них были какие-то конкретные концепции или опасения по поводу того, что мы сейчас считаем сознание.

Хотя слова «сознательный» и «Совесть» сегодня используются совсем по-другому, вероятно, что Реформация делает акцент на последнем как на внутреннем источнике истины. сыграли некоторую роль в повороте внутрь, столь характерном для современного рефлексивный взгляд на себя. Гамлет, вышедший на сцену в 1600 году уже видел свой мир и себя глубоко современными глазами.

К началу эпохи раннего Нового времени в семнадцатом веке, сознание полностью сосредоточилось на размышлениях об уме. На самом деле с середины 17 до конца 19 века сознание широко считается существенным или определяющим элементом психического. Рене Декарт определил само понятие мысли ( pensée ) в терминах рефлексивное сознание или самосознание. В Принципах Философия (1640) он написал,

Под словом «мысль» (‘ pensée ’) Я понимаю все, что мы сознание как действующее в нас.

Позже, ближе к концу 17 века, Джон Локк предложил похожее, но чуть более квалифицированное утверждение в An Essay on Human Понимание (1688),

Я не говорю, что в человеке нет души, потому что его нет. чувствовал это во сне. Но я говорю, что он не может думать в любое время, бодрствование или сон, не осознавая этого. Наше понимание это не нужно ничему, кроме наших мыслей, а для них это и им это всегда будет нужно.

Локк категорически отказался от каких-либо гипотез о субстанциальная основа сознания и его отношение к материи, но он явно считал это важным как для размышлений, так и для личных личность.

Современник Локка Г. Лейбниц, черпая вдохновение из его математическая работа по дифференцированию и интегрированию предложила теория разума в Дискурсе о метафизике (1686), допускал бесконечно много степеней сознания и, возможно, даже для некоторых мыслей, которые были бессознательными, так называемых «petites» восприятия ».Лейбниц первым четко выделил между восприятием и апперцепцией, то есть примерно между осознанием и самосознание. В Monadology (1720) он также предложил его знаменитая аналогия с мельницей, чтобы выразить свою веру в то, что сознание не может возникнуть из простой материи. Он попросил своего читателя представить кто-то, идущий через расширенный мозг, как через мельница и соблюдение всех ее механических операций, что для Лейбница исчерпал свою физическую природу. Он утверждает, что нигде не было бы Наблюдатель видит любые сознательные мысли.

Несмотря на признание Лейбницем возможности бессознательного мысли, на протяжении большей части следующих двух столетий области мысли и сознание считалось более или менее одинаковым. Ассоциативный психология, которой занимался Локк или позднее, в восемнадцатом веке Дэвидом Юмом (1739 г.) или девятнадцатым Джеймсом Миллем (1829 г.). открыть принципы, по которым сознательные мысли или идеи взаимодействовали или влияли друг на друга. Сын Джеймса Милля, Джон Стюарт Милль продолжил работу своего отца по ассоциативной психологии, но он допускали, что комбинации идей могут давать результат, который за пределами их составляющих ментальных частей, тем самым обеспечивая раннюю модель умственное возникновение (1865).

Чисто ассоциативный подход подвергся критике в конце восемнадцатого века Иммануила Канта (1787 г.), который утверждал, что адекватная учет опыта и феноменального сознания потребовал более богатая структура ментальной и интенциональной организации. Феноменальный сознание согласно Канту не могло быть простой последовательностью связанных идей, но как минимум должен быть опыт сознательное я, расположенное в объективном мире, структурированном с уважением пространству, времени и причинности.

В англо-американском мире продолжались ассоциативные подходы. быть влиятельным как в философии, так и в психологии в двадцатого века, в то время как в германской и европейской сфере существовало больший интерес к более широкой структуре опыта, ведущей к часть изучения феноменологии через работы Эдмунда Гуссерля (1913, 1929), Мартин Хайдеггер (1927), Морис Мерло-Понти (1945) и другие, которые расширили изучение сознания до области социальное, телесное и межличностное.

На заре современной научной психологии середины XIX в. века разум все еще в значительной степени приравнивался к сознанию, и интроспективные методы доминировали в этой области, как в работах Вильгельма Вундт (1897), Герман фон Гельмгольц (1897), Уильям Джеймс (1890) и Альфред Титченер (1901). Однако отношение сознания к мозг оставался в значительной степени загадкой, как это выражено в книге Т. Хаксли. известное замечание,

Как получается, что такое замечательное состояние, как сознание возникает в результате раздражения нервной ткани, так же необъяснимо, как появление Джина, когда Аладдин потер свою лампу (1866).

В начале двадцатого века произошло затмение сознания от научная психология, особенно в Соединенных Штатах с ростом бихевиоризм (Watson 1924, Skinner 1953) через такие движения, как Гештальт-психология постоянно занималась этим вопросом. Европа (Köhler 1929, Köffka 1935). В 1960-х гг. бихевиоризм ослаб с развитием когнитивной психологии и ее упор на обработку информации и моделирование внутренних умственных процессы (Neisser 1965, Gardiner 1985).Однако, несмотря на обновленный акцент на объяснении когнитивных способностей, таких как память, восприятие и понимание языка, сознание оставалось в значительной степени игнорируемым тема на несколько последующих десятилетий.

В 1980-х и 90-х годах произошло значительное возрождение научных и философское исследование природы и основ сознания (Баарс 1988, Деннет 1991, Пенроуз 1989, 1994, Крик 1994, Ликан 1987, 1996, Чалмерс 1996). Как только сознание снова стало предметом обсуждения, было быстрое распространение исследований с потоком книг и статей, а также введение в специализированные журналы ( Журнал исследований сознания, сознания и познания, Psyche) , профессиональные общества (Ассоциация научных Исследование сознания — ASSC) и ежегодные конференции, посвященные исключительно к его исследованию («Наука о Сознание»).

Слова «сознание» и «сознание» — это общие термины, охватывающие широкий спектр психических явлений. И то и другое употребляются в разных значениях, а прилагательное «Сознательное» неоднородно по своему диапазону, применяется и целым организмам — сознанию создания — и определенные психические состояния и процессы — состояние сознания (Розенталь 1986, Дженнаро 1995, Каррутерс 2000).

2.1 Сознание существ

Животное, человек или другая когнитивная система может рассматриваться как сознание в разных смыслах.

Чувствительность. Это может быть сознательным в общем смысле просто быть разумным существом , способным ощущать и реагируя на свой мир (Армстронг, 1981). Сознание в этом смысле могут допускать степени, и какие именно сенсорные способности Достаточно не может быть четко определено. Сознательны ли рыбы в соответствующий респект? А креветки или пчелы?

Бодрствование. Далее может потребоваться, чтобы организм фактически осуществлять такую способность, а не просто иметь способность или склонность делать это.Таким образом, можно считать это сознательным только если бодрствует и нормально бдит. В этом смысле организмы не считаются находящимися в сознании во сне или в любом из более глубокие уровни комы. Опять же границы могут быть размытыми и промежуточными. могут быть вовлечены дела. Например, сознательно ли смысл во сне, в состоянии гипноза или в состоянии фуги?

Самосознание. Третье и еще более требовательное чувство может определить сознательных существ как тех, которые не только осознают, но и также осознают, что они осведомлены, таким образом рассматривая сознание существа как форма самосознания (Carruthers 2000).В требование самосознания может интерпретироваться по-разному, и какие существа можно было бы квалифицировать как сознательные в соответствующем смысле соответственно будет меняться. Если предполагается задействовать явные концептуальные самосознание, многие животные и даже маленькие дети могут не могут быть квалифицированы, но если бы только более рудиментарные неявные формы самосознание требуется тогда широкий спектр нелингвистических существа могут считаться застенчивыми.

Что это такое. Томаса Нагеля (1974) знаменитый «что это такое» критерий направлен на другое и, возможно, более субъективное представление о сознательном организм.Согласно Нагелю, существо сознательно, только если есть «Что-то подобное» быть этим существом, т.е. субъективным образом мир кажется или появляется из ментального или эмпирическая точка зрения. В примере Нагеля летучие мыши в сознании потому что есть что-то вроде того, что летучая мышь испытывает мир через его эхолокационные чувства, даже если мы, люди из нашего человеческая точка зрения не может категорически понять, что такое режим сознание похоже на точку зрения летучей мыши.

Субъект сознательных состояний. Пятый вариант: определить понятие сознательного организма в терминах сознательного состояния. То есть сначала можно определить, что делает психическое состояние сознательное психическое состояние, а затем определите себя сознательным существом в условия наличия таких состояний. Представление о сознательном организме тогда будет зависеть от конкретного описания сознательного состояния (раздел 2.2).

Переходное сознание. В дополнение к описанию существа, обладающие сознанием в этих различных смыслах, также связаны чувства, в которых существа описываются как , осознающие разные вещи. Иногда отмечается различие между переходных и непереходных представлений о сознании, с первым связан с каким-то объектом, на котором сознание направил (Rosenthal 1986).

2.2 Государственное сознание

Понятие сознательного психического состояния также имеет множество различные, хотя, возможно, взаимосвязанные значения.Есть как минимум шесть основные варианты.

Состояния, о которых известно. При одном обычном прочтении сознательное психическое состояние — это просто психическое состояние, в котором человек осознает (Розенталь 1986, 1996). Сознательные состояния в этом смысле включают форму метаменталитета или мета-интенциональности в той мере, в какой они требуют ментальных состояний, которые сами по себе относятся к ментальным состояниям. Чтобы иметь сознательное желание выпить чашку кофе — значит иметь такое желание а также одновременно и непосредственно осознавать, что у человека есть такая желание.Бессознательные мысли и желания в этом смысле просто те, которые у нас есть, не зная о них, будь то отсутствие у нас самопознание является результатом простого невнимания или более глубокого психоаналитические причины.

Качественные состояния. государств можно также рассматривать как сознательный на вид совсем другой и более качественный смысл. То есть можно считать состояние сознательным, только если оно имеет или часто включает качественные или эмпирические свойства называемые «квалиа» или «грубые сенсорные ощущения».(См. Запись на квалиа.) Восприятие Мерло: один — пьющий, или тканевый. в этом смысле исследует счет как сознательное психическое состояние, потому что он включает в себя различные сенсорные квалиа, например, вкусовые квалиа в вине корпус и цвет квалиа в визуальном восприятии ткани. Там есть значительные разногласия по поводу природы таких квалиа (Churchland 1985, Shoemaker 1990, Clark 1993, Chalmers 1996) и даже об их существовании. Традиционно квалиа считались внутренние, частные, невыразимые монадические черты опыта, но современные теории квалиа часто отвергают по крайней мере некоторые из этих обязательства (Dennett 1990).

Феноменальные состояния. Такие квалиа иногда называют феноменальные свойства и связанный с ними вид сознания как феноменальное сознание, но последний термин, возможно, больше правильно применяется к общей структуре опыта и включает гораздо больше, чем сенсорные квалиа. Феноменальная структура сознания также включает в себя большую часть пространственного, временного и концептуального организация нашего опыта мира и самих себя как агентов в этом.(См. Раздел 4.3) Поэтому вероятно лучше всего, по крайней мере, на начальном этапе, чтобы различать понятие феноменального сознание из качественного сознания, хотя они не сомнения перекрываются.

Что это такое государства. Сознание в обоих смыслах также связана с понятием Томаса Нагеля (1974) о сознательном существо, поскольку можно считать психическое состояние сознательным в «что это такое» «смысл, просто если что-то есть что это похоже на пребывание в этом состоянии.Критерий Нагеля может быть понимается как стремление предоставить представление от первого лица или внутреннее представление того, что делает состояние феноменальным или качественным состоянием.

Доступ к сознанию. государств могут быть сознательными в казалось бы, совсем другое чувство доступа, которое больше связано с интра-психические отношения. В этом отношении сознательность государства является вопрос его доступности для взаимодействия с другими государствами и доступ к его содержанию. В этом более функциональном смысле что соответствует тому, что Нед Блок (1995) называет доступом сознание, сознание визуального состояния — это не столько независимо от того, есть ли у него качественный подобие », но от того, действительно ли оно и визуальная информация что он несет, обычно доступен для использования и руководства организм.Поскольку информация в этом состоянии богата и гибко доступный для содержащего его организма, тогда он считается сознательное состояние в соответствующем отношении, независимо от того, имеет ли оно какое-либо качественное или феноменальное ощущение в смысле Нагеля.

Повествовательное сознание. государств можно также рассматривать как сознательный в смысле нарратива , который апеллирует к понятию «поток сознания», рассматриваемый как продолжающийся более или менее серийный рассказ об эпизодах с точки зрения реального или просто виртуальное Я.Идея состояла бы в том, чтобы приравнять человека сознательные психические состояния с теми, которые появляются в потоке (Dennett 1991, 1992).

Хотя эти шесть представлений о том, что делает состояние сознательным, могут быть независимо указанных, они, очевидно, не лишены потенциала ссылки и не исчерпывают все возможные варианты. Рисование связей, можно возразить, что государства появляются в потоке сознание только в той мере, в какой мы их осознаем, и таким образом создаем связь между первым мета-ментальным понятием сознательного состояния и поток или повествовательная концепция.Или можно связать доступ с качественные или феноменальные представления о сознательном состоянии, пытаясь показать, что состояния, которые представляют таким образом, делают свое содержание широко доступны в отношении, требуемом понятием доступа.

Стремясь выйти за рамки шести вариантов, можно выделить сознательное из бессознательных состояний путем обращения к аспектам их интра-психического динамика и взаимодействия, отличные от простых отношений доступа; например., состояния сознания могут проявлять более богатый запас чувствительных к содержанию взаимодействия или большей степени гибкого целенаправленного руководства род, связанный с осознанным контролем мысли.В качестве альтернативы можно попытаться определить сознательные состояния с точки зрения сознательные существа. То есть можно было бы дать некоторое представление о том, что это такое быть сознательным существом или, возможно, даже сознательным я, а затем определить понятие сознательного состояния в терминах состояния такое существо или система, которая была бы противоположностью последней рассмотренный выше вариант определения сознательных существ с точки зрения сознательные психические состояния.

2.3 Сознание как сущность

Существительное «сознание» имеет столь же разнообразный диапазон значения, которые во многом совпадают со значениями прилагательного «Сознательный».Можно провести различие между существом и состояние сознания, а также среди разновидностей каждого. Можно относятся конкретно к феноменальному сознанию, доступному сознанию, рефлексивное или метаментальное сознание и повествовательное сознание среди других разновидностей.

Здесь само сознание обычно не рассматривается как существенное сущность, но просто абстрактное овеществление какого-либо свойства или аспект определяется соответствующим использованием прилагательного «Сознательный». Сознание доступа — это просто свойство наличие необходимых отношений внутреннего доступа и качественных сознание — это просто свойство, которое приписывается, когда «Сознательный» применяется в качественном смысле к психическому состояния.Насколько это придает онтологическому статусу само по себе сознание будет зависеть от того, насколько платоник про универсалии в целом. (См. Запись на средневековая проблема универсалий.) Ему больше не нужно связывать сознание как отдельную сущность. чем использование «квадрата», «красного» или «Нежный» обязывает к существованию прямоугольности, покраснение или мягкость как отдельные сущности.

Хотя это не норма, тем не менее, можно было бы строго реалистический взгляд на сознание как на компонент реальности.Что можно ли думать о сознании как о более близком к электромагнитные поля, чем при жизни.

После упадка витализма мы не думаем о жизни на человека. se как нечто отличное от живого. Есть живые вещи, включая организмы, состояния, свойства и части организмов, сообщества и эволюционные линии организмов, но жизнь не сам по себе еще одна вещь, дополнительный компонент реальности, какой-то жизненно важный сила, которая добавляется к живым существам.Применяем прилагательные «Живые» и «живые» правильно ко многим вещам, и поступая так, можно сказать, что мы приписываем им жизнь, но без смысла или реальности, кроме той, которая связана с их существованием живые существа.

Электромагнитные поля, напротив, считаются реальными и независимые части нашего физического мира. Хотя иногда можно уметь определять значения такого поля, обращаясь к поведению частиц в нем сами поля рассматриваются как конкретные составляющие реальности, а не просто как абстракции или наборы отношения между частицами.

Точно так же можно рассматривать «сознание» как относящееся к компоненту или аспекту реальности, который проявляется в сознательном состояний и существ, но это больше, чем просто абстрактное номинализация прилагательного «сознательный», к которому мы обращаемся их. Хотя такие строго реалистичные взгляды не очень распространены в в настоящее время они должны быть включены в логическое пространство параметры.

Таким образом, существует множество концепций сознания, и оба «Сознание» и «сознание» используются в широкий спектр способов без привилегированного или канонического значения.Однако, это может быть не столько смущением, сколько позором богатства. Сознание — это сложная характеристика мира, и его понимание потребует разнообразных концептуальных инструментов для работы с его многочисленными разные аспекты. Таким образом, концептуальная множественность — это то, что можно было бы Надеемся на. Пока человек избегает путаницы, ясно понимая смыслов, очень важно иметь множество понятий, с помощью которых мы можем получить доступ и постичь сознание во всей его богатой сложности. Однако не следует предполагать, что концептуальная множественность подразумевает ссылочное расхождение.Наши многочисленные концепции сознания могут факт выделяет различные аспекты единого основного ментального явление. Делают ли они это и в какой степени, остается открытым. вопрос.

Задача понимания сознания столь же разнообразна. проект. Не только многие аспекты разума считаются сознательными. в некотором смысле каждый из них также открыт для различных аспектов, в которых он может быть объясненным или смоделированным. Понимание сознания включает в себя множественность не только объяснений, но и вопросов, которые они позы и ответы на них.Рискуя упрощая, соответствующие вопросы можно собрать в трех грубые рубрики, такие как вопросы «Что, как и почему»:

- Описательный вопрос: Что такое сознание? Что его основные особенности? И как их лучше всего обнаружить, описано и смоделировано?

- Пояснительный вопрос: Каким образом сознание релевантный вид существует? Это примитивный аспект реальности, и если нет, то как (или могло бы) возникнуть сознание в соответствующем отношении от или быть вызванным бессознательными объектами или процессами?

- Функциональный вопрос: Почему осознание соответствующий вид существует? Есть ли у него функция, и если да, то какая? Действует ли он причинно, и если да, то с какими эффектами? Делает ли это различие в работе систем, в которых он присутствует, и если так почему и как?

Три вопроса сосредоточены соответственно на описании особенностей сознание, объясняя его основную основу или причину, и объясняя его роль или значение.Разделение среди трех: конечно, несколько искусственный, и на практике ответы на каждый будет частично зависеть от того, что один говорит о других. Можно не, например, адекватно ответить на какой вопрос и описать основные черты сознания, не обращая внимания на вопрос, почему его функциональная роль в системах, на работу которых она влияет. И не мог один объясняет, как соответствующий вид сознания может возникнуть из бессознательные процессы, если у вас нет четкого представления о том, что функции должны были быть вызваны или реализованы, чтобы считаться производящими его.Те Несмотря на оговорки, разделение вопросов на три части обеспечивает полезная структура для формулирования общего пояснительного проекта и для оценки адекватности конкретных теорий или моделей сознание.

Вопрос What предлагает нам описать и смоделировать основные черты сознания, но какие именно черты релевантность будет варьироваться в зависимости от типа сознания, которое мы стремимся уловить. Основные свойства сознания доступа могут сильно отличаться от качественного или феноменального сознания, а также рефлексивного сознание или нарративное сознание могут отличаться от обоих.Однако, создавая подробные теории каждого типа, мы можем надеяться найти важные связи между ними и, возможно, даже обнаружить, что они совпадают по крайней мере в некоторых ключевых отношениях.

4.1 Данные от первого и третьего лица

Общий описательный проект потребует множества методы исследования (Flanagan 1992). Хотя можно наивно считать факты сознания слишком самоочевидными, чтобы требовать каких-либо систематические методы сбора данных, эпистемическая задача на самом деле далеко не тривиально (Husserl 1913).

Интроспективный доступ от первого лица обеспечивает богатую и важную источник понимания нашей сознательной психической жизни, но это ни то, ни другое само по себе достаточно и даже особенно полезно, если не используется обученный и дисциплинированный. Сбор необходимых доказательств о структура опыта требует, чтобы мы оба стали феноменологически искушенные самонаблюдатели и дополняют нашу интроспективную результаты со многими типами данных от третьего лица, доступными для внешних наблюдатели (Searle 1992, Varela 1995, Siewert 1998)

Как известно феноменологам уже более века, открытие структура сознательного опыта требует строгого внутреннего направленного позиция, которая совершенно не похожа на нашу повседневную форму самосознания (Гуссерль 1929, Мерло-Понти 1945).Квалифицированное наблюдение необходимого сортировка требует обучения, усилий и способности принимать альтернативные перспективы на свой опыт.

Потребность в эмпирических данных от третьего лица, собранных внешними наблюдателей, пожалуй, наиболее очевиден в отношении более четких функциональные типы сознания, такие как сознание доступа, но требуется даже в отношении феноменального и качественного сознание. Например, исследования дефицита, которые коррелируют различные нервные и функциональные участки повреждения с нарушениями сознания опыт может помочь нам осознать аспекты феноменальной структуры, которые избегайте нашего обычного интроспективного осознавания.Как показывают такие тематические исследования, в опыте могут разойтись вещи, которые кажутся неразрывно объединенными или с нашей обычной точки зрения от первого лица (Sacks 1985, Шаллис 1988, Фарах 1995).

Или, если взять другой пример, данные от третьих лиц могут сообщить нам о как наш опыт игры и наш опыт выбора времени влияют друг на друга способами, которые мы никогда не могли бы различить через простые самоанализ (Libet 1985, Wegner 2002). Факты не собраны эти методы от третьего лица просто о причинах или основаниях сознание; они часто касаются самой структуры феноменального само сознание.От первого лица, от третьего лица и, возможно, даже интерактивные методы от второго лица (Варела, 1995) потребуются для собрать необходимые доказательства.

Надеемся, что, используя все эти источники данных, мы сможем построить подробные описательные модели различных видов сознание. Хотя наиболее важные особенности могут отличаться среди различных типов наш общий описательный проект должен затронуть по крайней мере следующие семь общих аспектов сознания (разделы 4.2–4.7).

4.2 Качественный признак

Качественный признак часто приравнивают к так называемому «Ощущение сырости» и проиллюстрировано покраснением, которое человек испытывает когда смотрят на спелые помидоры или на особый сладкий ароматный встречается, когда человек пробует такой же спелый ананас (Locke 1688). В соответствующий качественный характер не ограничивается сенсорными состояний, но обычно рассматривается как аспект эмпирические состояния в целом, такие как пережитые мысли или желания (Сиверт 1998).

Некоторым может показаться, что существование таких чувств отмечает порог для состояний или существ, которые действительно сознательны. Если организм чувствует и реагирует на свой мир подходящим образом, но ему не хватает таких квалиа, тогда это могло бы считаться сознательным в лучшем случае в свободном и менее чем в буквальном смысле. По крайней мере, так кажется тем, кто качественное сознание в смысле «каково это», чтобы быть в центре философии и науки (Nagel 1974, Chalmers 1996).

Проблемы квалиа во многих формах — Могут ли быть перевернутые квалиа? (Блок 1980a 1980b, Shoemaker 1981, 1982) Являются ли квалиа эпифеноменальными? (Джексон 1982, Чалмерс 1996) Как нейронные состояния могли вызвать квалиа? (Levine 1983, McGinn 1991) — приобрели большое значение в недавнее прошлое.Но вопрос «Какой» поднимает более фундаментальную проблему: квалиа: именно то, что дает четкое и четко сформулированное описание наше пространство квалиа и статус определенных квалиа в нем.

При отсутствии такой модели фактические или описательные ошибки тоже вероятно. Например, претензии о неразборчивости ссылки между опытным красным и любым возможным нервным субстратом такого опыт иногда относится к соответствующему цвету quale как к простому и sui generis property (Levine 1983), но феноменальное покраснение факт существует в сложном цветовом пространстве с множеством систематических размерности и отношения подобия (Hardin 1992).Понимание определенный цвет по отношению к этой более крупной реляционной структуре, не только дает нам лучшее описательное представление о его качественной природе, он может также предоставить некоторые «крючки», к которым можно прикрепить внятные психофизические ссылки.

Цвет может быть исключением из-за того, что у нас есть определенные и хорошо развитое формальное понимание соответствующего качественного пространства, но это вряд ли исключение в отношении важности таких пространств к нашему пониманию качественных свойств в целом (Кларк 1993, П.М. Черчленд 1995). (См. Запись на qualia.)

4.3 Феноменальная структура

Феноменальная структура не следует отождествлять с качественная структура, несмотря на иногда взаимозаменяемое использование «Квалиа» и «феноменальные свойства» в литература. «Феноменальная организация» охватывает все различные виды порядка и структуры, встречающиеся в сфере опыт, то есть в пределах области мира, как он выглядит нам. Очевидно, существуют важные связи между феноменальным и качественный.Действительно, квалиа лучше всего понимать как свойства феноменальных или пережитых объектов, но на самом деле есть гораздо больше феноменальнее, чем сырье чувствует. Как Кант (1787 г.), Гуссерль (1913 г.) и поколения феноменологов показали, феноменальная структура опыт является целенаправленным и включает не только сенсорные идеи и качества, но сложные представления времени, пространства, причины, тела, Я, мир и организованная структура живой реальности во всей ее концептуальные и неконцептуальные формы.

Поскольку многие бессознательные состояния также имеют намеренные и репрезентативные аспекты, возможно, лучше рассматривать феноменальные структура как вовлекающая особый вид намеренных и репрезентативная организация и содержание, вид отчетливо связаны с сознанием (Siewert 1998). (См. Запись на репрезентативные теории сознания).

Чтобы ответить на вопрос «Что», необходимо внимательно изучить связная и плотно организованная репрезентативная структура, в которой особый опыт встроен.Поскольку большая часть этой структуры только подразумевается в организации опыта, это не может быть просто прочтите путем самоанализа. Формулируя структуру феноменального домен понятным и понятным языком — это долгий и сложный процесс вывода и построения модели (Husserl 1929). Самоанализ может помочь это, но также необходимы много теоретических построений и изобретательность.

В последнее время велись философские дебаты о диапазоне свойства, которые феноменально присутствуют или проявляются в сознательном опыт, в частности, в отношении когнитивных состояний, таких как верить или думать.Некоторые выступали за так называемое «Тонкий» взгляд, согласно которому феноменальные свойства ограничивается квалиа, представляющими основные сенсорные свойства, такие как цвета, формы, тона и ощущения. По мнению таких теоретиков, там нет отличительного «подобия», связанного с полагая, что Париж — столица Франции, или что 17 — прайм число (Тай, Принц, 2012). Некоторые изображения, например, Эйфелевой башни, могут сопровождают нашу такую мысль, но это случайно и само познавательное состояние не имеет феноменального ощущения.На тонком По мнению авторов, феноменальный аспект состояний восприятия также ограничен основные сенсорные особенности; когда видишь изображение Уинстона Черчилля, перцептивная феноменология ограничивается только пространственными аспектами его лица.

Другие придерживаются «толстой» точки зрения, согласно которой феноменология восприятия включает гораздо более широкий спектр возможностей и когнитивные состояния также имеют отличительную феноменологию (Strawson 2003, Pitt 2004, Seigel 2010). На толстом изображении «что это такое» восприятие образа Мэрилин Монро включает признание ее истории как части чувственного аспекта опыт, а также убеждения и мысли могут и обычно имеют своеобразная бессенсорная феноменология.Обе стороны дискуссии хорошо представлены в книге «Когнитивная феноменология» (Бейн и Монтегю 2010).

4.4 Субъективность

Субъективность — еще одно понятие, иногда приравниваемое к качественные или феноменальные аспекты сознания в литературе, но опять же есть веские основания признать это, по крайней мере в некоторых формах, как отличительная черта сознание — относящееся к качественному и феноменальному, но отличается от каждого. В частности, эпистемическая форма субъективность касается очевидных ограничений познаваемости или даже понятность различных фактов о сознательном опыте (Нагель 1974, Ван Гулик 1985, Lycan 1996).

По мнению Томаса Нагеля (1974), факты о том, каково это быть летучие мыши субъективны в соответствующем смысле, потому что они могут быть полностью понимается только с точки зрения летучей мыши. Только существа, способные наличия или прохождения подобного опыта могут понять их какое-то подобие в необходимом эмпатическом смысле. Факты о сознательный опыт можно в лучшем случае не полностью понять из вне точки зрения третьего лица, например, связанных с объективная физическая наука.Аналогичный взгляд на пределы теория от третьего лица, похоже, стоит за утверждениями относительно того, Гипотетическая Мэри Джексона (1982), ученый-суперцветник, могла не понимает, что испытывает красный цвет из-за своей бедности история ахроматического визуального опыта.

Действительно ли факты об опыте эпистемически ограничены в этот путь открыт для обсуждения (Lycan 1996), но утверждение, что понимание сознания требует особых форм познания и доступ изнутри интуитивно правдоподобен и имеет долгая история (Локк 1688 г.).Таким образом, любой адекватный ответ на вопрос Что вопрос должен затрагивать эпистемологический статус сознания, как наши способности понимать это и их пределы (Papineau 2002, Chalmers 2003 г.). (См. Запись на самопознание).

4.5 Самоперспективная организация

Перспективная структура сознания — один из аспектов его в целом феноменальная организация, но она достаточно важна, чтобы обсуждение само по себе. Поскольку ключевой перспективой является сознательное «я», специфическая особенность может быть названа самоперспективность. Сознательные переживания не существуют как изолированные ментальные атомы, но как модусы или состояния сознательного я или субъект (Декарт 1644, Серл 1992, хотя Хьюм 1739). Визуальный переживание голубой сферы всегда связано с тем, что или субъект, которому так кажется. Резкая и колющая боль бывает всегда боль, которую испытывает или переживает какой-то сознательный субъект. Я не обязательно проявляться как явный элемент в нашем опыте, но как Кант (1787) отметил, что «я думаю» должно, по крайней мере, потенциально сопровождать каждого из них.

Самость может быть взята как точка зрения, с которой мир объектов присутствует в опыте (Витгенштейн, 1921). Это обеспечивает не только пространственную и временную перспективу нашего опыта мира, но также смысла и понятности. В намеренная согласованность эмпирической области опирается на двойственное взаимозависимость между собой и миром: я как перспектива с какие объекты известны, а мир как целостная структура объекты и события, чьи возможности неявно переживаются определить природу и местонахождение личности (Кант 1787, Гуссерль 1929 г.).

Сознательные организмы, очевидно, различаются по степени своего составляют единое и связное я, и они, вероятно, различаются соответственно, по виду или степени перспективной направленности они воплощают в себе их соответствующие формы опыта (Lorenz 1977). Сознание может не требует отдельного или существенного «я» традиционного картезианского своего рода, но, по крайней мере, некоторая степень перспективной самоподобной организации кажется необходимым для существования всего, что может считаться сознательный опыт.Кажется, что опыт больше не может существовать без себя или подвергнуться им, чем могли бы существовать океанские волны без море, через которое они движутся. Таким образом, описательный вопрос требует некоторый отчет о личностном аспекте опыта и самоподобная организация сознательных умов, от которой это зависит, даже если соответствующий счет относится к себе в относительно дефляционной и виртуальный путь (Dennett 1991, 1992).

4.6 Единство

Unity тесно связан с собственной перспективой, но он заслуживает отдельного упоминания как ключевой аспект организации сознания.Сознательные системы и сознательные психические состояния вовлекают множество разнообразных форм единства. Некоторые из них связаны с причинными связями с интеграцией действия и контроля в едином фокусе агентство. Другие — более репрезентативные и намеренные формы единства. включая интеграцию разнообразных элементов контента во многих масштабах и уровни связывания (Cleeremans 2003).

Некоторые из таких интеграций являются относительно локальными, например, когда различные функции обнаруженные в рамках модальности одного смысла, объединяются в представление внешних объектов, обладающих этими характеристиками, e.грамм. когда есть сознательный визуальный опыт движущейся красной банки с супом, проходящей мимо над салфеткой в зеленую полоску (Triesman and Gelade 1980).

Другие формы намеренного единства охватывают гораздо более широкий диапазон содержание. Содержание настоящего переживания комнаты, в которой человек сидит частично зависит от его расположения в гораздо более крупном структура, связанная с осознанием своего существования как продолжающийся во времени наблюдатель в мире пространственно связанные независимо существующие объекты (Кант 1787, Гуссерль 1913).В индивидуальный опыт может иметь то содержание только потому, что он находится в этой более крупной унифицированной структуре представительства. (Увидеть запись на единство сознания.)

В последнее время особое внимание уделяется понятию феноменальное единство (Bayne 2010) и его связь с другими формами сознательное единство, такое как представительное, функциональное или нейронная интеграция. Некоторые утверждали, что феноменальное единство может быть сводится к репрезентативному единству (Tye 2005), в то время как другие отрицали возможность любого такого сокращения (Bayne 2010).

4.7 Преднамеренность и прозрачность

Сознательные психические состояния обычно рассматриваются как репрезентативный или интенциональный аспект, поскольку они касаются вещи, относятся к вещам или имеют условия удовлетворения. Один сознательный визуальный опыт правильно представляет с миром, если сирень в белой вазе на столе (Travis 2004), сознательная память — из нападения на Всемирный торговый центр, а сознательное желание — за стакан холодной воды.Однако бессознательные состояния могут также проявлять интенциональность в таких способов, и важно понимать, как репрезентативные аспекты сознательных состояний напоминают и отличаются от состояния бессознательного (Carruthers 2000). Searle (1990) предлагает противоположная точка зрения, согласно которой только сознательные состояния и предрасположенности иметь сознательные состояния может быть действительно намеренным, но большинство теоретики считают интенциональность широко распространенной в бессознательная область. (См. Запись на сознательность и преднамеренность.)

Один потенциально важный аспект различия касается так называемого прозрачность , что является важным признаком сознания в двух взаимосвязанных метафорических смыслах, каждый из которых имеет намеренный, экспериментальный и функциональный аспекты.

Сознательный опыт восприятия часто называют прозрачным, или в G.E. Фраза Мура (1922) «прозрачная». Мы прозрачно «просмотрите» наш сенсорный опыт таким образом поскольку мы, кажется, непосредственно осознаем внешние объекты и события, представленные нам, а не осознавать какие-либо свойства опыта, которые представляет или представляет нам такие объекты.Когда я смотрю на продуваемый ветром луг, это холмистая зеленая трава, которую я знаю не из какого-либо зеленого свойства моего визуального опыта. (См. Запись на репрезентативные теории сознания.) Сам Мур считал, что мы можем узнать о последних качества с усилием и перенаправлением внимания, хотя некоторые современные защитники прозрачности отрицают это (Harman 1990, Tye 1995, Вид 2003).

Сознательные мысли и переживания также прозрачны в семантический смысл в том, что их значения кажутся нам немедленно известными в сам акт их мышления (Ван Гулик, 1992).В этом смысле мы могли бы можно сказать, чтобы они «продумали» их до того, что они имеют в виду, или представлять. Прозрачность в этом смысловом смысле может соответствовать как минимум частично с тем, что Джон Сирл называет «внутренним интенциональность »сознания (Searle 1992).

Кажется, что наши сознательные психические состояния имеют свое значение внутренне или изнутри, просто будучи тем, в чем они сами по себе, в отличие от многих экстерналистских теорий ментального содержание, которое обосновывает смысл в причинных, контрфактических или информационных отношения между носителями интенциональности и их смысловой или ссылочные объекты.

Взгляд на сознательное содержание как на внутренне детерминированное и внутренне самоочевидный иногда подкрепляется обращениями к мозгу в интуиции, из-за которой кажется, что завистливый мозг сознательные психические состояния сохранят все свои нормальные намеренные содержание, несмотря на потерю всех их обычных причинно-следственных и информационных ссылки на мир (Horgan and Tienson 2002). Продолжается полемика о таких случаях и о конкурирующих интерналистах (Серл 1992) и экстерналистские взгляды (Dretske 1995) на сознательное преднамеренность.

Хотя семантическая прозрачность и внутренняя интенциональность имеют некоторую сходства, их не следует просто приравнивать, так как это может быть чтобы приспособить первое понятие к более экстерналистскому пониманию содержание и смысл. Очевидно, что семантическая и сенсорная прозрачность касаются репрезентативных или интенциональных аспектов сознания, но они также являются эмпирическими аспектами нашей сознательной жизни. Они есть часть того, каково это или как феноменально ощущать себя сознательным.У них обоих также есть функциональные аспекты, поскольку сознательный опыт взаимодействуют друг с другом с помощью подходящих по содержанию способов, которые проявляют наше прозрачное понимание их содержания.

4.8 Динамический поток

динамика сознания очевидна в связном порядок его постоянно меняющегося процесса течения и самопреобразования, то, что Уильям Джеймс (1890) назвал «потоком сознание ». Некоторые временные последовательности переживаний порожденные чисто внутренними факторами, как если бы головоломки, а другие частично зависят от внешних причин, как когда преследует летающий мяч, но даже последние последовательности имеют большую форму часть тем, как сознание трансформируется.

Будь то частично в ответ на внешние влияния или полностью внутри, от момента к моменту последовательность переживаний последовательно растет из тех, что предшествовали этому, ограниченные и поддерживаемые глобальными структура связей и ограничений, воплощенных в лежащих в основе предшествующих организация (Гуссерль 1913). В этом отношении сознание аутопоэтическая система, т. е. самосоздающаяся и самоорганизующаяся система (Варела и Матурана, 1980).

Как сознательный ментальный агент я могу делать много вещей, например сканировать свое комнату, отсканируйте ее мысленный образ, просмотрите в памяти ходы недавняя еда в ресторане, а также многие ее вкусы и ароматы, причина решить сложную проблему или спланировать поход за продуктами и выполнить этот план, когда я приду на рынок.Все это рутина и общие действия, но каждая включает в себя направленное создание переживания способами, которые проявляют неявное практическое понимание их намеренных свойств и взаимосвязанного содержания (Ван Гулик 2000).

Сознание — это динамический процесс и, следовательно, адекватный описательный ответ на вопрос «Какой вопрос должен иметь дело не только с его статическими или мгновенные свойства. В частности, он должен дать некоторый отчет о временная динамика сознания и способы его самотрансформирующийся поток отражает как его намеренную согласованность, так и семантическое самопонимание, воплощенное в организованных элементах управления через которые сознательные умы постоянно переделывают как аутопоэтические системы взаимодействуют со своими мирами.

Для всестороннего описательного описания сознания необходимо иметь дело не только с этими семью функциями, но иметь четкую рассказ о каждом из них проделал бы долгий путь к ответу на «Что такое сознание?» вопрос.

Вопрос How фокусируется на объяснении, а не описание. Он просит нас объяснить основной статус сознания. и его место в природе. Является ли это фундаментальной чертой реальности в ее собственное право, или его существование зависит от других бессознательных вещей, будь то физические, биологические, нейронные или вычислительные? И если последнее, можем ли мы объяснить или понять, как релевантное бессознательное предметы могли вызвать или реализовать сознание? Проще говоря, можем ли мы объяснить как сделать что-то осознанное из того, что не сознательный?

5.1 Разнообразие пояснительных проектов

Вопрос «Как» — это не отдельный вопрос, а скорее общий. семейство более конкретных вопросов (Ван Гулик, 1995). Все они касаются возможность объяснения некоторого вида или аспекта сознания, но они различаются по своему особому объяснению, ограничениям на их объясняющие, и их критерии для успешного объяснения. Например, можно спросить, можем ли мы объяснить доступ к сознанию вычислительно, имитируя необходимые отношения доступа в вычислительная модель.Или вместо этого можно было бы задуматься о том, феноменальные и качественные свойства разума сознательного существа может быть априори выведено из описания нейронной свойства его мозговых процессов. Оба являются версиями How вопрос, но они спрашивают о перспективах самых разных объяснительные проекты, и поэтому могут отличаться в своих ответах (Lycan 1996). Было бы непрактично, если не невозможно, каталогизировать все возможные варианты вопроса How, но некоторые из основных вариантов могут быть перечисленные.

Explananda. Возможное объяснение может включать в себя различные выделенные выше виды сознания состояния и существа как семь характеристик сознания, перечисленных в ответ на вопрос Что вопрос. Эти два типа эксплананды накладываются друг на друга и пересекаются. Мы можем например, стремятся объяснить динамический аспект феноменального или сознания доступа. Или мы могли бы попытаться объяснить субъективность либо качественное, либо метаментальное сознание. Не все функции применимо ко всем видам сознания, но все применимы к нескольким.Как объясняют данную особенность по отношению к одному виду сознания может не соответствовать тому, что необходимо, чтобы объяснить это относительно еще один.

Explanans. Диапазон возможных объяснений также разнообразен. Возможно, в самой широкой форме вопрос «Как» задает вопрос о том, как сознание соответствующего рода могут быть вызваны или реализованы объектами, не обладающими сознанием, но мы можем создать множество более конкретных вопросов, ограничение диапазона соответствующих объяснений. Можно было бы стремиться объяснить, как данная особенность сознания вызвана или реализуется лежащие в основе нейронных процессов, биологических структур, физических механизмов, функциональных или телеофункциональные отношений, вычислительные организации, или даже бессознательных психических состояний.В перспективы объяснительного успеха будут соответственно меняться. В целом более ограниченный и элементарный диапазон объяснений, тем больше трудна проблема объяснения того, как достаточно произвести сознание (Ван Гулик 1995).

Критерии объяснения. Третий ключевой параметр — как определяет критерий успешного объяснения. Может потребоваться что экспланандум должен быть априори , выводимым из объяснения, хотя спорный вопрос, является ли это необходимым или достаточный критерий для объяснения сознания (Jackson 1993).это достаточность будет частично зависеть от характера помещения от который продолжается удержание. По логике, понадобится соединить принципы, чтобы связать предложения или предложения о сознание с теми, кто об этом не упоминает. Если помещение касается физических или нервных фактов, тогда понадобится какой-то мост принципы или ссылки, которые связывают такие факты с фактами о сознание (Kim 1998). Грубые ссылки, именные или просто хорошие подтвержденные корреляции, могут обеспечить логически достаточный мост для сделать выводы о сознании.Но они, вероятно, не будут позволяют нам увидеть, как и почему эти связи сохраняются, и, таким образом, они будут не могут полностью объяснить, как существует сознание (Levine 1983, 1993, Макгинн 1991).

Можно законно попросить большего, в частности, для какой-то учетной записи это сделало понятным, почему эти ссылки удерживаются и, возможно, почему они могут не упустите возможность сделать это. Знакомая двухэтапная модель для объяснения Макросвойства с точки зрения микроподложки. в На первом шаге анализируется макросвойство с точки зрения функциональной условий, а затем на втором этапе показывает, что микроструктуры, подчиняющиеся законам своего уровня, номинально достаточны гарантировать выполнение соответствующих функциональных условий (Армстронг 1968, Льюис 1972).

Микросвойства скоплений молекул h3O при 20 ° C достаточно, чтобы удовлетворить условия текучести воды, которую они сочинять. Более того, модель дает понять, как ликвидность произведены микроструктурами. Удовлетворительное объяснение того, как может показаться, что для создания сознания требуются аналогичные две стадии история. Без него даже априорная выводимость могла бы показаться по объяснению менее чем достаточно, хотя необходимость в такой истории остается предметом споров (Block and Stalnaker 1999, Chalmers и Джексон 2001).

5.2 Пояснительный пробел

Наша текущая неспособность предоставить достаточно понятную ссылку иногда описывается, вслед за Джозефом Левином (1983), как существование объяснительного пробела , и, как указывает на наш неполный понимание того, как сознание может зависеть от бессознательного субстрат, особенно физический субстрат. Основное утверждение о пробеле допускает многих вариаций в общности и, следовательно, по силе.

Возможно, в самой слабой форме он утверждает практический предел на нашем присутствует объяснительных способностей; учитывая наш текущий теории и модели мы не можем сейчас сформулировать внятной связи.А более сильная версия делает в принципе претензию о нашем человеческих возможностей и, таким образом, утверждает, что с учетом нашего человеческого когнитивные ограничения, которые мы никогда не сможем преодолеть. Нам, или существа, когнитивно похожие на нас, это должно оставаться остаточной загадкой (Макгинн 1991). Coli

Frontiers | Почему и как. Будущее центральных вопросов сознания

Центральные вопросы сознания

Большинство статей и книг, посвященных сознанию, начинаются с одного и того же предложения, в котором примерно утверждается, что сознательный опыт является наиболее интимной частью нас самих, а также, вероятно, наиболее труднодостижимой проблемой эмпирической науки (например.г., Чалмерс, 1996, 1999). Со временем вариации этого утверждения и упор на неуловимость почти стали универсальным определением сознания по отношению к последующему методологическому и концептуальному скептицизму (например, Levine, 1983; Chalmers, 1996). Несмотря на то, что существует много вопросов относительно природы сознания, только вопросы , почему и как считаются центральными вопросами сознания.

Вопрос , почему существует сознание, тесно связан с философией разума, или, точнее, с идеями нередуктивных или даже дуалистических философов разума.Посредством нескольких эпистемических аргументов такие философы представили большой эпистемологический разрыв между физическими и феноменальными свойствами, который, согласно Чалмерсу, представляет собой «центральную тайну сознания» (Chalmers, 2003, p. 104). Этот эпистемический пробел, нацеленный на природу сознательного опыта, подробно обсуждался философами с тех пор, как Нагель (1974) использовал метафору разума летучей мыши в своей основной статье, защищающей несводимость сознательного опыта. Редукция — один из фундаментальных принципов эмпирической науки, и, поскольку сознательный опыт бросает ему вызов, идея объяснительного разрыва (Levine, 1983) между сознанием и эмпирической наукой начала прорастать.Идея объяснительного разрыва была углублена с помощью нескольких мысленных экспериментов, таких как знаменитый аргумент знания (Джексон, 1982), сценарий перевернутого спектра (Шумейкер, 1982; Блок, 1990) и философский зомби (Чалмерс, 1996), и, наконец, это привело к формулировке различия между простой проблемой сознания и сложной проблемой сознания (Chalmers, 1996).