3.2.1.2. Эмоционально-волевые психические процессы: эмоции, чувства, воля.

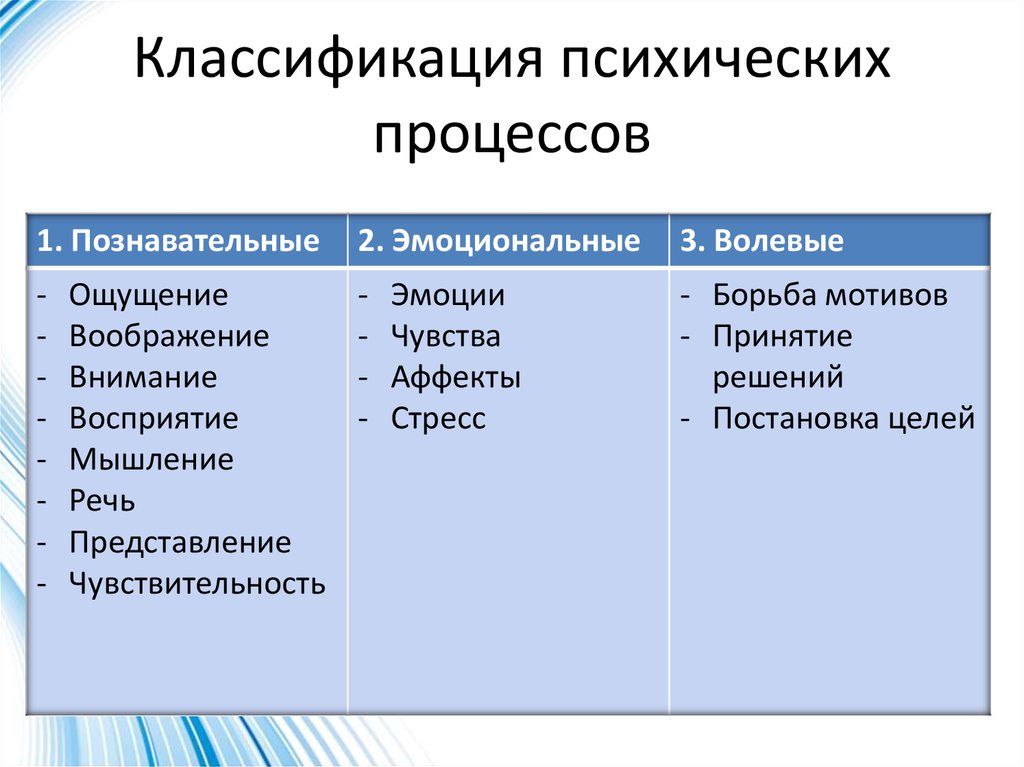

Эмоции (от франц. ẻmotion – чувство) – психический процесс импульсивной регуляции поведения, основанный на чувственном отражении значимых внешних воздействий, благоприятных или вредных для жизнедеятельности индивида.

Благодаря эмоциям организм приспособлен к окружающим условиям. Организм, не определяя форму, тип, механизм и другие параметры воздействия, может быстро отреагировать на него определенным эмоциональным состоянием, т.е. определить, полезно или вредно для него данное конкретное воздействие.

Эмоции бывают положительными или отрицательными, объекты или удовлетворяют, или не удовлетворяют соответствующие потребности. Отдельные жизненно важные свойства предметов и ситуаций, вызывая эмоции, настраивают организм на соответствующее поведение.

Эмоции

– механизм непосредственной оценки

уровня благополучности взаимодействия

организма со средой.

По механизму происхождения эмоции связаны с инстинктами. Так, в состоянии гнева у человека появляются реакции его отдаленных предков — оскал зубов, движение скул, сужение век, ритмические сокращения мышц лица и всего тела, сжимание кулаков, готовых для удара, прилив крови к лицу, принятие угрожающих поз.

Некоторое сглаживание эмоций у социализированного человека происходит за счет возрастания роли волевой регуляции. Но в критических ситуациях эмоции доминируют над разумом.

Эмоциональные

проявления связаны с деятельностью

человека. Человек

действует только тогда, когда его

действия имеют смысл. Эмоции и являются

врожденно сформированными, спонтанными

сигнализаторами этих смыслов. Познавательные

процессы формируют психический образ,

эмоциональные процессы ориентируют

избирательность поведения.

Познавательные

процессы формируют психический образ,

эмоциональные процессы ориентируют

избирательность поведения.

Положительные эмоции, постоянно сочетаясь с удовлетворением потребностей, сами становятся настоятельной потребностью. Длительное лишение положительных эмоциональных состояний может привести к отрицательным психическим деформациям. Замещая потребности, эмоции становятся побуждением к действию.

В общественно-историческом развитии сформировались специфические человеческие высшие эмоции — чувства, обусловленные социальной сущностью человека, общественными нормами, потребностями и установками: нравственные чувства — чувство долга, совести, чувство солидарности, сочувствия, чувство возмущения, негодования и ненависти.

В практической деятельности человека сформировались

Эмоциональная сфера, формирующаяся в процессе становления личности, становится мотивационной базой ее поведения.

Если чрезмерно сложная жизненная ситуация превышает приспособительные возможности индивида – происходит избыточное перевозбуждение его эмоциональной сферы. Поведение индивида при этом смещается на более, низкие уровни регуляции. Высокая энергетизация организма при блокировании высших регуляционных механизмов приводит к соматическим нарушениям и нервным срывам. Запредельное эмоциональное напряжение вызывает у многих инфаркты и инсульты.

Выделяются четыре исходные эмоции: радость (удовольствие),

страх, гнев и удивление. Большинство

же эмоций имеет смешанный характер, так

как они обусловливаются иерархически

организованной системой потребностей.

Наряду с этим одна и та же потребность

в различных ситуациях может вызвать

различные эмоции. Так, потребность

самосохранения при угрозе со стороны

сильного может вызвать страх, а при

угрозе со стороны слабого – гнев.

Эмоции выполняют функцию опережающего подкрепления. Чувство радости или тревоги возникает уже при планировании будущего поведения.

Итак, эмоции, как и ощущения, — это базовые явления психики. В ощущениях отражается материальность бытия, в эмоциях – субъективно-значимые его стороны. Познание дает знание — отражение объективных свойств и взаимосвязей действительности; эмоции придают этому отражению субъективный смысл. Спонтанно определяя значимость воздействий, они мгновенно замыкаются на импульсивные реакции.

Эмоции влияют на формирование внутреннего плана поведения. Эмоции это механизм экстренного определения полезности или вредности внешнего воздействия, механизм стереотипного поведения в соответствующих ситуациях.

В процессе жизнедеятельности у человека формируются устойчивые эмоциональные качества – эмоциональные особенности и свойства.

К

эмоциональным особенностям личности

относятся его эмоциональная

реактивность, возбудимость,

аффектированность,

эмоциональная

стабильность, общий эмоциональный

тонус, сила эмоциональных реакций и их

внешняя выраженность — экспрессивность. Эти

свойства в значительной мере обусловлены

типом высшей нервной деятельности

индивида.

Эти

свойства в значительной мере обусловлены

типом высшей нервной деятельности

индивида.

Эмоциональные особенности в процессе социализации получают социальность. Человек приучается сдерживать непосредственные эмоциональные проявления, прибегает к их маскировке и имитации, формирует эмоциональную устойчивость, толерантность — способность к перенесению трудностей. Не всем это удается в одинаковой мере. У одних большая эмоциональная возбудимость сочетается с большой эмоциональной устойчивостью, у других – эмоциональная возбудимость часто приводит к эмоциональным срывам, потере самоконтроля. Возможны и проявления эмоциональной бесчувственности.

Существуют разные эмоциональные типы личности: эмоциональные, сентиментальные, страстные и фригидные (холодные).

Люди эмоционального типа легко

возбудимы, эмоционально впечатлительны,

импульсивны. Свои поступки они глубоко

переживают, часто раскаиваются. Но в

будущем вновь допускают импульсивные

срывы.

Люди сентиментального типа склонны к самосозерцанию. На весь мир они смотрят сквозь призму своих эмоциональных состояний. Это чувствительно-пассивные типы. Они могут грешить, проливая слезы. Их чувства направлены на самих себя. Им присуще самолюбование своими чувствами.

Страстные натуры эмоционально стремительны, высокодейственны, упорны в достижении целей. Они живут напряженной, эмоционально насыщенной жизнью, у них постоянно имеется предмет страсти. Бурную энергию они тратят в полной мере. Предметы же их страстей могут быть значимыми, достойными и незначительными.

Эмоционально-фригидные типы – люди холодного рассудка. Их эмоциональные проявления минимальны, они не способны проникаться эмоциональным состоянием других людей, предвидеть их возможные эмоциональные реакции в тех или иных ситуациях. Они лишены чувства сопереживания.

Эмоции связаны и с деятельностью коры больших полушарий, являются функцией правого полушария мозга.

Левое, доминантное, полушарие контролирует вербальные, логические функции, правое полушарие контролирует чувственно-эмоциональную сферу.

Эмоции и чувства сопровождаются рядом вегетативных явлений: изменениями частоты сокращения сердца, дыхания, тонуса мышц, просвета сосудов (отсюда побледнение или покраснение кожи). В состоянии эмоционального возбуждения человек способен на многократное увеличение физических усилий. Иногда физически слабый человек преодолевает препятствия, доступные лишь тренированным спортсменам.

Эмоции и чувства различаются в зависимости от их качества (положительные и отрицательные), глубины, интенсивности и продолжительности, влияния на деятельность.

В

зависимости от влияния на активность

деятельности эмоции и чувства

подразделяются на стенические (от греч. Sthẻnos

– сила) и астенические. Стенические

чувства побуждают к активной

деятельности, мобилизуют силы человека. Астенические эмоции расслабляют

человека, парализуют его силы.

Астенические эмоции расслабляют

человека, парализуют его силы.

В структуре деятельности можно выделить базовые эмоции, определяющие цели деятельности, ее стратегические направления, и производные от них операциональные эмоции.

Ведущий эмоционально-регуляционный механизм – эмоция успеха—неуспеха. Эмоция успеха усиливает исходное побуждение к цели, эмоция неуспеха тормозит, а иногда и дезорганизует деятельность. В экстремальных ситуациях эмоция успеха-неуспеха трансформируется в аффект восторга, страха или гнева.

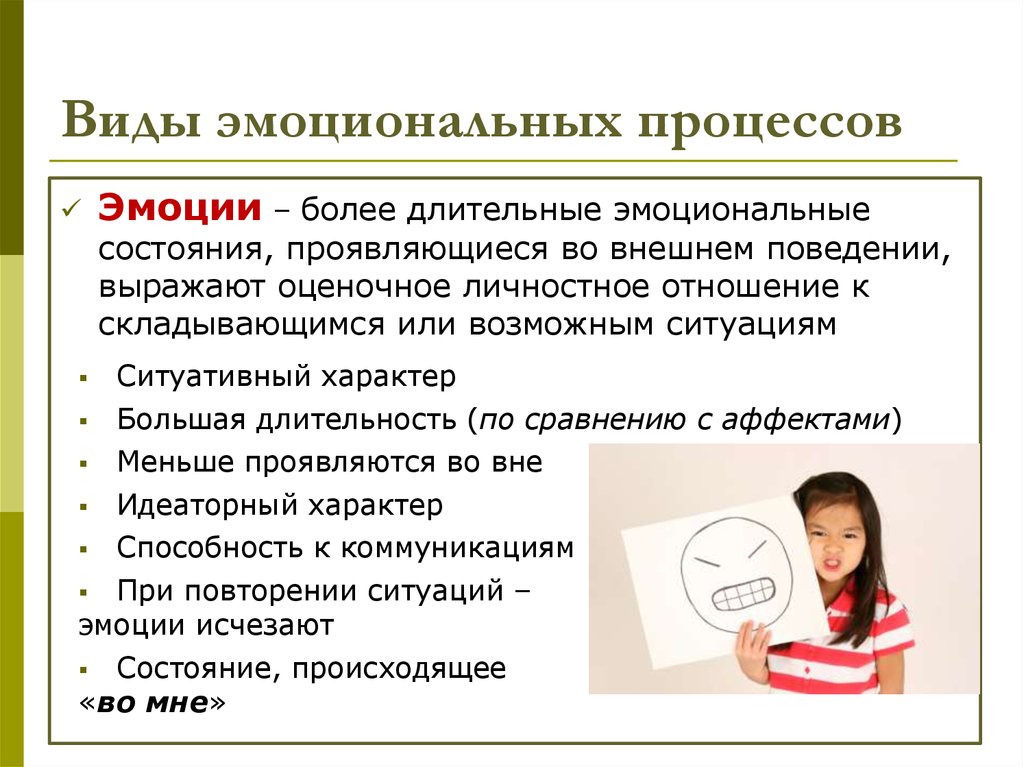

По содержанию эмоции подразделяются на следующие виды: 1) эмоциональный тон ощущения; 2) эмоциональный отклик; 3) настроение; 4) конфликтные эмоциональные состояния: стресс, аффект, фрустрация; 5) высшие эмоции – чувства.

1)

Эмоциональный тон ощущения – это

наше отношение к качеству ощущения.

Нам приятен запах цветов, шум морского

прибоя, цвет неба при закате солнца,

но неприятен запах гнили, скрежет

тормозов. К отдельным раздражителям

возникает даже органическое болезненное

отвращение — идиосинкразия (например,

к звукам, издаваемым скрежещущим по

стеклу металлическим предметом).

К отдельным раздражителям

возникает даже органическое болезненное

отвращение — идиосинкразия (например,

к звукам, издаваемым скрежещущим по

стеклу металлическим предметом).

2) Эмоциональный отклик – оперативная эмоциональная реакция на текущие изменения в предметной среде. (Вы увидели красивый пейзаж –возникает эмоциональный отклик.) Одним из видов эмоционального отклика является синтония

3)

Настроение – это ситуативно-обусловленное

устойчивое эмоциональное состояние,

усиливающее или ослабляющее психическую

деятельность. Настроение

определяет общий тонус (настрой)

жизнедеятельности человека. Оно

вызывается теми явлениями, которые

затрагивают личностные стороны индивида,

его основные жизнеощущения, успехом

или неудачей в работе, комфортной или

дискомфортной обстановкой, уровнем

культуры в отношениях между людьми,

самочувствием и т. Д. Настроение всегда

причинно обусловлено, хотя причина его

иногда и не осознается.

Д. Настроение всегда

причинно обусловлено, хотя причина его

иногда и не осознается.

В настроении проявляется стимулирующая функция эмоций и чувств, их влияние на деятельность человека. Настроение, как и все другие эмоциональные состояния, может быть положительным или отрицательным, иметь определенную интенсивность, выраженность, напряженность и устойчивость.

Наиболее высокий уровень психической активности под влиянием эмоции или чувства называется воодушевлением, наиболее низкий – апатией. Незначительная дезорганизация психической деятельности, вызванная отрицательными воздействиями, есть состояние расстроенности.

Можно

научиться блокировать плохое настроение

и всегда помнить, что после «черной

полосы» неизбежно наступление радости

жизни и подъема творческих сил. Нередко

пониженное настроение может быть вызвано

простейшими биохимическими процессами

в нашем организме, атмосферными

обстоятельствами или эмоциональными

циклами данного индивида.

Эмоциональная устойчивость человека при различных эмоциональных воздействиях выражается в стабильности его поведения. Устойчивость к трудностям, терпимость к поведению других людей называется толерантностью (от лат. Tolerantia – терпение).

Эмоционально-волевые процессы в регуляции профессиональной деятельности

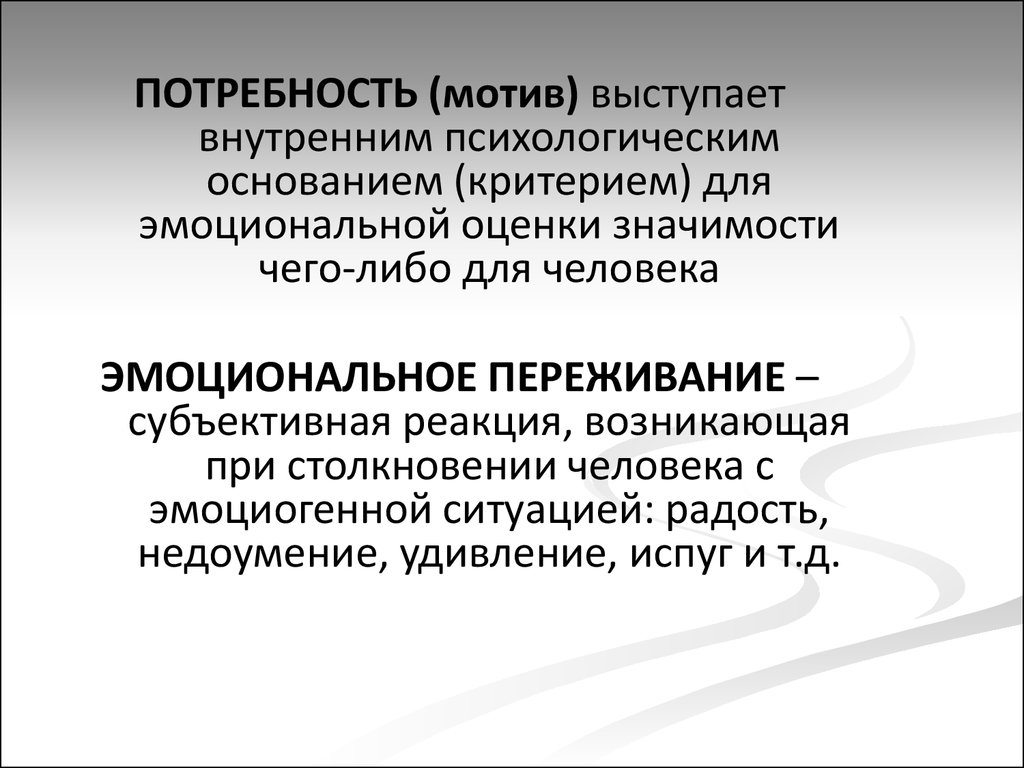

В регуляции профессиональной деятельности играют важную роль эмоционально-волевые процессы . Ведь именно чувства и эмоции – одна из форм отражения реального мира. Эмоции, в отличии от познавательных процессов, отражают не сами предметы или явления действительности, а сугубо отношение к потребностям человека. Эмоциональные переживания напрямую связаны с практической деятельностью и поведением. Они определяют уровень активности организма. Это сказывается на результативности деятельности .

Выражая активную сторону потребности, эмоции неизбежно включают влечение и стремление к тому, в чем человек нуждается, либо избегает неприятного. Причем, эмоции взаимосвязаны с деятельности. Ведь эмоциональное состояние человека с одной стороны оказывает воздействие на деятельность, а с другой, деятельность сказывается на эмоциональном состоянии, вызывает определенные эмоции.

Причем, эмоции взаимосвязаны с деятельности. Ведь эмоциональное состояние человека с одной стороны оказывает воздействие на деятельность, а с другой, деятельность сказывается на эмоциональном состоянии, вызывает определенные эмоции.

Эмоции, по сути, представляют собой особые психические процессы, при которых человек оценивает собственное отношение к определенным явлениям окружающей среды. В эмоциях субъективно отражаются различные состояния человеческого организма , а также его отношение к своей же деятельности, к собственному поведению.

Целостное определение эмоции принимает во внимание сразу три аспекта, которые характеризуют такое явление. Речь идет про переживаемое или осознаваемое ощущение, определенные процессы в нервной вегетативной сфере (сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и так далее), а также про выразительные комплексы эмоций, поддающиеся наблюдению. В числе последних – речь, пантомимика, мимика.

Следовательно, эмоции – сложнейший процесс, который имеет нейрофизиологический, феноменологический и нервно-мышечный аспекты. На нейрофизиологическом уровне ее определяет активность нервной системы, в частности коры, базальных ганглиев, гипоталамуса, лимбической системы, тройничного, лицевого нерва. На нейро-мышечном уровне эмоция представляет собой мимическую деятельность, голосовые, вторично-пантомимические реакции. На феноменологическим уровне – сильно мотивированное переживание, либо переживание с непосредственной значимостью для конкретного субъекта.

На нейрофизиологическом уровне ее определяет активность нервной системы, в частности коры, базальных ганглиев, гипоталамуса, лимбической системы, тройничного, лицевого нерва. На нейро-мышечном уровне эмоция представляет собой мимическую деятельность, голосовые, вторично-пантомимические реакции. На феноменологическим уровне – сильно мотивированное переживание, либо переживание с непосредственной значимостью для конкретного субъекта.

Переживание эмоции создает определенный процесс в сознании. Он не зависит от познавательных действий. Когда нейрохимические процессы вызывают соматические и мимические комплексные проявления через врожденные программы, проявления становятся осознанными с помощью обратной связи. В результате формируется отдельная фундаментальная эмоция. Она является и смыслообразующим, и мотивирующим переживанием.

Феноменологически положительные эмоции отличаются врожденными характеристиками , которые усиливают чувство благополучия. Они поддерживают человека, побуждают к действию, облегчают взаимодействие между людьми, понимание связей, ситуаций между объектами. Но вот отрицательные переносятся плохого, ощущаются, как вредные. Они наоборот препятствуют взаимодействию.

Но вот отрицательные переносятся плохого, ощущаются, как вредные. Они наоборот препятствуют взаимодействию.

Возникновение эмоции обусловлено следующими явлениями или процессами:

- эмоциональным возбуждением, которое определяет мобилизационные сдвиги в организме человека. Это обусловлено повышением уровня активации организма, либо сопровождается изменением скорости, интенсивности протекания моторных, физических, вегетативных процессов.

- значением эоциогенного события для субъекта – позитивным или негативным. В последнем случае эмоциональный процесс провоцирует фактор, который дезорганизует течение регулярной деятельности. Отрицательная эмоция способствует дезорганизации деятельности, приводящей к ее возникновению. Однако она организует действия, ориентированные на устранение вредных явлений. Положительный эмоциональный процесс способствует побуждению действию, поддерживает контакт с положительным событием.

- содержанием, качеством соответствующих эмоциональных процессов, а также их значением для субъекта.

Оно может быть неспецифическим или специфическим. В последнем случае речь идет про отдельные потребности, например пищевые или половые. К неспецифическим относится субъективная оценка своего же состояния, а также эффективность выполняемой деятельности.

Оно может быть неспецифическим или специфическим. В последнем случае речь идет про отдельные потребности, например пищевые или половые. К неспецифическим относится субъективная оценка своего же состояния, а также эффективность выполняемой деятельности.

Однако немаловажно учесть и основные функции эмоций. Они во многом определяют возможности жизнедеятельности современного человека.

Основные функции эмоций

На сегодняшний день специалисты выделяют целый перечень функций эмоций, каждая из которых играет определенную роль и имеет свои особенности:

- Оценочные эмоции – система сигналов посредством которой соответствующий субъект узнает о потребностной значимости происходящего. Помимо того, эмоции выражают оценочное отношение конкретного субъекта к отдельным условиям или события, которые способствуют, либо препятствуют его деятельности.

- Побуждения – переживания специфические. Они побуждают желания, стремления, влечения. Побуждения всегда имеют определенную эмоциональную окраску.

О способность побуждать действия говорят и специфические функции. В критических ситуациях сложно найти адекватный выход и возникает иной вид эмоциональных процессов. Он носит название аффекты. Одним из проявлений аффекта становится стереотипное действие субъекта, представляющего определенный способ решения ситуации в аварийных условиях. Это может быть оцепенение, агрессия, либо бегство. Такие эмоции порой оказывают организующую, либо дезорганизующую роль.

О способность побуждать действия говорят и специфические функции. В критических ситуациях сложно найти адекватный выход и возникает иной вид эмоциональных процессов. Он носит название аффекты. Одним из проявлений аффекта становится стереотипное действие субъекта, представляющего определенный способ решения ситуации в аварийных условиях. Это может быть оцепенение, агрессия, либо бегство. Такие эмоции порой оказывают организующую, либо дезорганизующую роль. - Регулирующие эмоции – воздействуют на процессы поведения и познания. Они влияют на актуализацию индивидуального опыта. На первом этапе, получившем название следообразование и подкрепление, в опыте индивида накапливаются эмоции, закрепляются в виде неудавшихся или наоборот удавшихся действий. Однако этот след не лишен смысла. На этапе актуализации эмоции опережают развитие события, сигнализируя о неприятном или наоборот приятном. Поэтому специалисты выделяют превосходящую и эвристическую.

- Синтезирующие эмоции – обеспечивают возможность построить целостный образ.

Под их влиянием единицы отражения планомерно объединяются в сложные структуры. Помимо того, примером эмоционального синтеза становятся случаи, когда целая совокупность образов формирует в памяти прочный комплекс, актуализация которого влечения воспоминание о других;

Под их влиянием единицы отражения планомерно объединяются в сложные структуры. Помимо того, примером эмоционального синтеза становятся случаи, когда целая совокупность образов формирует в памяти прочный комплекс, актуализация которого влечения воспоминание о других; - Активационные эмоции – усиливают нервные структуры и обменные процессы. Возможно мобилизация функции наружу (то есть при агрессии извне проявляется отрицательная эмоция), либо демобилизация (положительные эмоции активизируют внутренние процессы накопления энергии).

- Экспрессивные – обеспечивают невербальную коммуникацию;

- Сигнальные – отношение субъекта к определенным раздражителям сигнализирует о вероятном благоприятном, либо наоборот неблагоприятном развитии событий. Ориентируясь на собственные эмоции, субъект целенаправленно совершает определенные действия, избегая опасности.

В процессе эволюции человеческие эмоции закрепились, как механизм, который удерживает жизненные процессы в оптимальных границах, предупреждая разрушительный характер недостатка, либо избытка определенных факторов.

В ходе исторического развития основной характер деятельности человека, как и его отношение к окружающей действительности неоднократно претерпевал изменения. Но вот механизмы эмоциональности, висцеральные и органические метаморфозы остались прежними. Поэтому эмоции утратили свое приспособительное назначение и часто стали играть сугубо отрицательную роль, которая способствует дезорганизации трудовой деятельности.

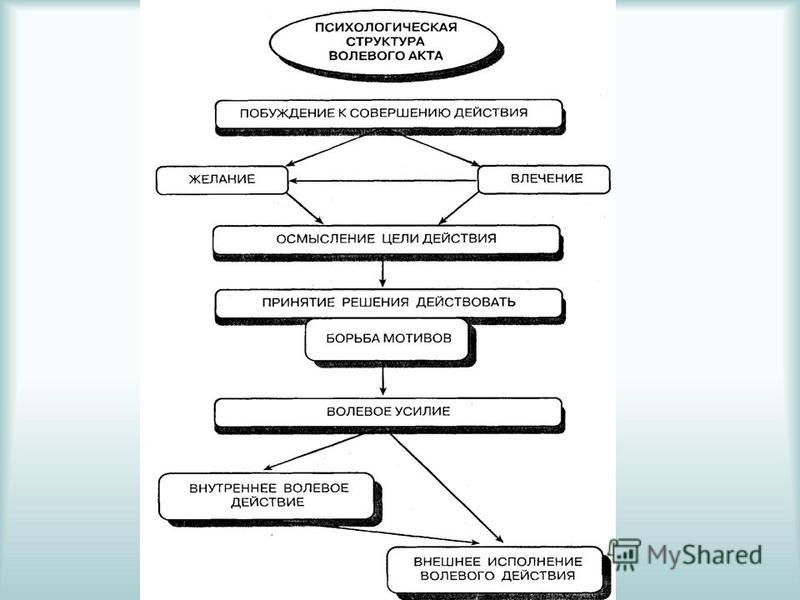

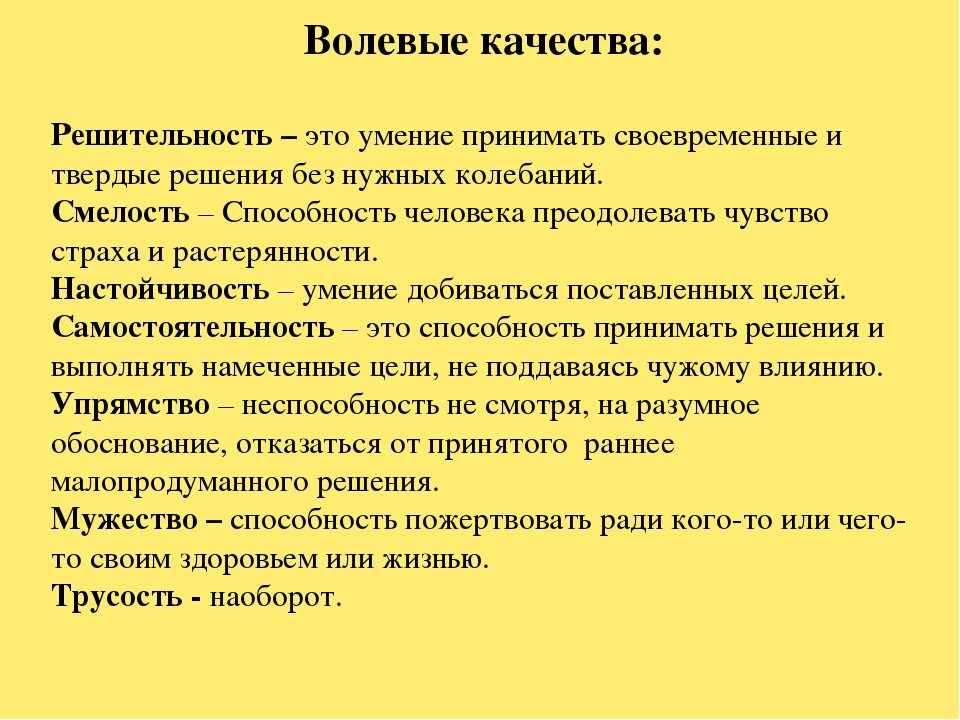

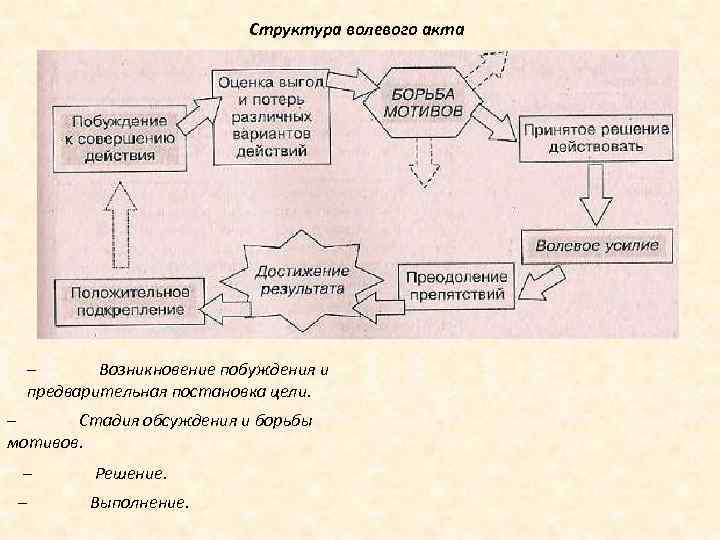

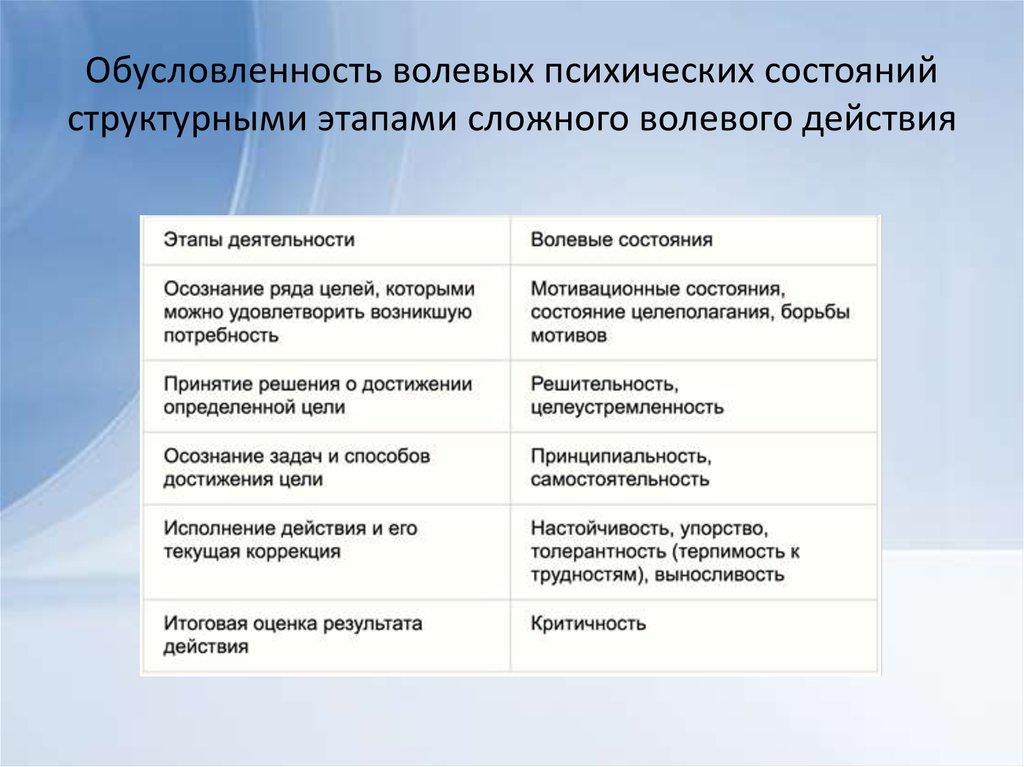

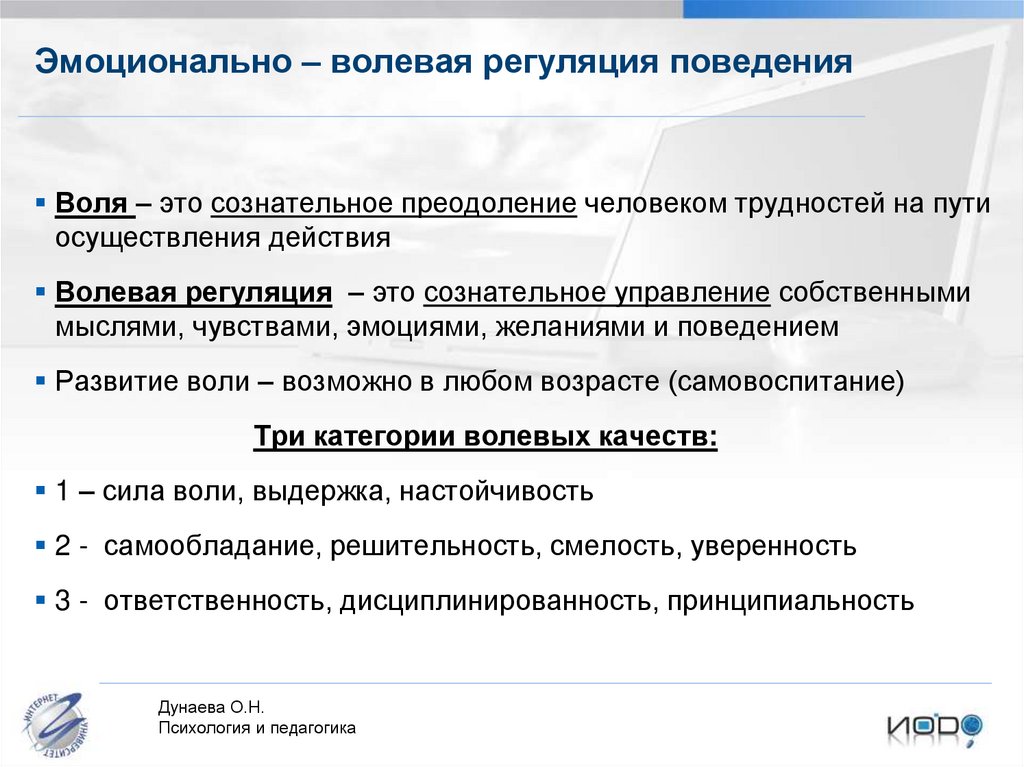

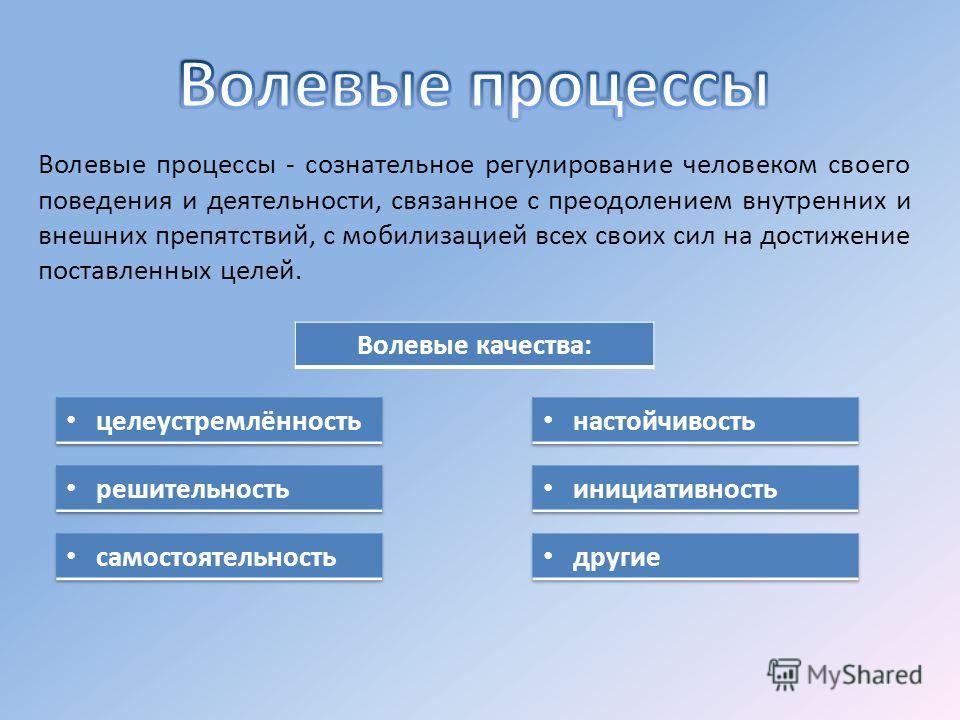

Эмоциональные процессы оказывают воздействие на деятельность человека. Они формируют функциональные состояния, которые неразрывно связаны с волевыми процессами. Под волей понимают способность человека, проявляющуюся в преднамеренных действиях, ориентированных на достижение сознательных целей. Человек отражает действительность в собственных ощущениях, представлениях, восприятиях, эмоциях и понятиях.

Кроме того, он действует, изменяя окружающую его среду в связи со своими интересами, намерениями, потребностями. Это выражается в волевых качествах, действиях, осознании всего, что нужно для достижения конечной цели. Главной побудительной причиной возникновения, а также развития волевых действий становятся потребности, испытываемые человеком.

Главной побудительной причиной возникновения, а также развития волевых действий становятся потребности, испытываемые человеком.

Потребности человек испытывает двояко. С одной стороны это переживание действительных нужд, которое неотложно требует должного удовлетворения. Но вот с другой – это осознание потребностей в форме определенных понятий или представлений. Момент осознания потребности – важнейшая сторона воли, наиболее существенная для ее появления и развития.

Замечание 1Исходным для такого осознания всегда становится наличие определенного затруднения, которое мешает человеку полноценно удовлетворить потребность, переживаемую внутренне.

Генетически произвольные действия возникают из осознания потребностей. Это сознательные меры, ориентированные на удовлетворение потребностей. Качества воли человека определяются именно его сознательными потребностями. В законченной форме произвольные человеческие действия – это осознанные поступки, которые совершаются с конкретными мотивами по намеченному плану.

Под мотивом понимают переживание, которое стимулирует человека к дальнейшим действиям, либо наоборот задерживает, благоприятствует или препятствует разрешению той или иной ситуации. У волевых действий разнообразные мотивы. Это могут быть чувства, которые окрашивают желания в определенный эмоциональный тон. Сюда же относят идеальные стремления, укоренившиеся привычки и понятие долга.

Волевые и эмоциональные процессы взаимосвязаны так, что воля становится средством регуляции негативного воздействия эмоций на человеческую деятельность. Между тем, именно эмоции придают волевому усилию субъективный тон, содействуя повышению его потенциала. Взаимосвязь волевых процессов и эмоций приводит к тому, что в реальном поведении они практически едины, неразделимы, переживается в форме психических состояний.

Особенности доминантных состояний

В жизни каждого человека встречаются состояния, которые связаны с эмоциональным перенапряжением. У животных избыток возбудимости может разрядиться посредством двигательных функций. У человека же такая естественная разрядка удается не всегда. Вот и возникают явления застойного возбуждения. Это провоцирует развитие трудных состояний. В их числе состояния стресса, фрустрации, тревоги, доминантные состояния . Под последними понимают состояния, при которых напряженность смещается в область внимания и становится основой. К ним относят трудовые состояния или рабочие. По сути, это одна из наиболее устойчивых доминант . Она определяет самочувствие, отношение к себе и к жизни.

У человека же такая естественная разрядка удается не всегда. Вот и возникают явления застойного возбуждения. Это провоцирует развитие трудных состояний. В их числе состояния стресса, фрустрации, тревоги, доминантные состояния . Под последними понимают состояния, при которых напряженность смещается в область внимания и становится основой. К ним относят трудовые состояния или рабочие. По сути, это одна из наиболее устойчивых доминант . Она определяет самочувствие, отношение к себе и к жизни.

Индивид утверждает себя в работе, как личность, реализует собственные потенции, объективизируя способности. Важнейшим является доминантное познавательное состояние, проявляющееся в трех вариантах – научная и учебная деятельность, а также исследование предметного мира. Самыми напряженными считают ситуации, когда время предстоящего события неизвестно. Такое состояние и называют бдительностью. Уже из названия очевидно, что оно связано с активизацией наблюдательной функции, готовностью адекватно реагировать на значимые сигналы.

Другим видом доминантных состояний становится состояние ожидания. Внутренние и внешние проявления состояния ожидания в большой мере зависят от индивидуальной реактивности соответствующего человека. Пассивное ожидание воспринимается, как активное предвосхищение будущего столкновения с определенной напряженной ситуацией.

Психическое выражение этого состояния – неуверенность в себе, повышенная тревожность. Она отражает физиологические сдвиги, которые называют пред рабочими, предстартовыми. Слишком выраженное доминантное состояние ожидания нередко играет и отрицательную роль. При сильном волнении человек устает до того, как приступает к ожидаемой деятельности.

Фрустрация представляет собой психическое состояние острого переживания неудовлетворенной потребности. Это самый распространенный вид трудного состояния, уступающий лишь стрессу. Фрустрационные ситуации провоцирует конфликт между актуально значимой потребностью и невозможностью ее реализации, что приводит к срыву мотивационного поведения. Причины тому – биологические или социальные. К первым относят сон, голод, сексуальные потребности. В числе социальных причин выделяют нравственные, межличностные, познавательные, трудовые потребности.

Причины тому – биологические или социальные. К первым относят сон, голод, сексуальные потребности. В числе социальных причин выделяют нравственные, межличностные, познавательные, трудовые потребности.

Фрустрации характерны отрицательные переживания: раздражение, разочарование, отчаяние, тревога, чувство лишения. Сложнее всего переносятся переживания, если человек отвергается обществом, лишаясь привычных социальных связей. Зачастую фрустрация развивается из-за неудовлетворенности собственной профессиональной деятельностью, ее содержанием и результатом. Тогда человек реально не знает собственных жизненных программ, своих возможностей. Он ощущает, что тратит жизненные силы по пустякам, хотя мог бы работать лучше.

Старея, приближаясь к завершению определенной карьеры, человек одолевают сомнения в важности собственных достижений. Он испытывает чувство крушения от одной лишь мысли, что мог сделать что-то более важное. В результат остаток жизни может проходить в поиске виноватых. Человек будет ворчать, жаловаться на отсутствие определенных условиях, на обременяющие семейные обязанности. Все это позволит ему избежать очевидного горького признания – винить ведь, по сути, кроме себя, некого.

Все это позволит ему избежать очевидного горького признания – винить ведь, по сути, кроме себя, некого.

Возникновение фрустрации, ее выраженность обусловлены объективными и личностными особенностями. Изменение жизненных стереотипов вызывает нарушение удовлетворения привычного человеку комплекса потребностей, в числе которых смена места жительства, призыв в армию, а также свадьба. Фрустрационная напряженность предусматривает чрезмерное усиление психофизиологических механизмов адаптации (гормональной или нервной системы). Она может вызвать определенные адаптационные нарушения, способствуя истощению всех резервных возможностей.

Тревога является результатом возникновения фрустрации, либо ее ожиданий. Она предшествует психологическому стрессу. Тревогу характеризуют, как чувство диффузного опасения, беспокойства, ожидания, ощущения неопределенной угрозы. Главным аспектом ее возникновения считается предвидение или уже наличие угрозы. Филогенетически тревога оформляется и закрепляется в виде определенного психического предвестника возможной боли. Она сигнализирует об еще не наступившей опасности. Предвидение опасности носит некий вероятностный характер. Оно зависит от ситуационных и личностный особенностей. Тревога, несоразмерна с явлением, которое ее вызывает. Она препятствует дальнейшему формированию адаптивного поведения ,вызывает чрезмерные функциональные сдвиги.

Она сигнализирует об еще не наступившей опасности. Предвидение опасности носит некий вероятностный характер. Оно зависит от ситуационных и личностный особенностей. Тревога, несоразмерна с явлением, которое ее вызывает. Она препятствует дальнейшему формированию адаптивного поведения ,вызывает чрезмерные функциональные сдвиги.

На сегодняшний день специалисты выделяют целый перечень состояний, которые по мере нарастания тревоги друг друга сменяют. В их числе:

- ощущение внутренней напряженности – это начальный этап, которому сопутствует настороженность, а при достаточной выраженности и тягостный душевный дискомфорт;

- гиперестезические реакции – нейтральные раздражители обретают особое значение, в результате чего тревога нарастает.

- собственно тревога – возникает, как переживание неопределенных угроз, чувство неосознанной (неясной) опасности. В результате логическая оценка воспринимаемой информации, как и правильность ее переработки снижается;

- страх – поиск и устранение причин тревоги затрудняет неосознанность, исчезает возможность целенаправленно организовать деятельность, ориентированную на ликвидацию угрозы.

Психологическая неприемлемость ситуации заставляет человека искать первопричины тревоги. Зачастую они скрываются во внешних обстоятельствах. У субъекта формируется страх на конкретные ситуации (страх темноты, толпы, одиночества). Поведение становится ограничительным;

Психологическая неприемлемость ситуации заставляет человека искать первопричины тревоги. Зачастую они скрываются во внешних обстоятельствах. У субъекта формируется страх на конкретные ситуации (страх темноты, толпы, одиночества). Поведение становится ограничительным; - ощущение неизбежно надвигающейся катастрофы – появляется неотвратимость появление угрозы, не дает покоя чувство безысходности и неотвратимость, что провоцирует повышенную двигательную активность и панический поиск помощи;

- тревожно-боязливое возбуждение – в таком состояние наступает максимальная дезорганизация поведения, возможность целенаправленной деятельности исключается.

Однако не менее значимым эмоциональным состоянием человека считается стресс. Некоторые специалисты рассматривают его, как определенный медико-психологический термин.

Стресс, как медико-психологический термин

Стресс по праву считается одним из популярнейших терминов, применяемых в психологической практике. Им обозначают целый перечень производственных, социальных, личностных и бытовых проблем. На сегодняшний день используют понятие эмоционального или психологического стресса, возникающего на фоне различных раздражителей.

На сегодняшний день используют понятие эмоционального или психологического стресса, возникающего на фоне различных раздражителей.

Термин «психоэмоциональный стресс» способен подчеркнуть непрерывную связь между эмоциями и стрессом в комплексной реакции. Доказательством тому становятся эксперименты, при которых химическое и электрическое раздражение гипоталамуса вызывает одновременно и стрессовые, и эмоциональные реакции.

Стресс может развиваться даже после отсечения нервных связей. Поэтому механизмы стресса и эмоции порой различны. Хоть в сознании они актуализируются одновременно. Возникновение эмоций после оценки опасности необходимо для последующего сознательного управления, а также выбора тактики поведения. Стрессор вызывает избыточную реакцию на неосознаваемом уровне, чем обеспечивает необходимую степень гомеостаза. После этого эмоции подключают компенсаторные механизмы для осознания и упорядочения, а также для оценки адекватности реакций организма. Многие исследователи находят природу стресса и эмоций общей. Различие – в уровнях активации. Ведь на физиологическом уровне активируется реакция на стрессор, а вот на психологическом – формируется оценочное отношение к стрессору.

Различие – в уровнях активации. Ведь на физиологическом уровне активируется реакция на стрессор, а вот на психологическом – формируется оценочное отношение к стрессору.

Сам термин стресс стал распространенным после исследований Ганса Селье. Этот канадский физиолог еще в 1936-м опубликовал результаты опытов, доказавших, что при воздействии разнообразных агентов на организм, в организме возникает определенная стереотипная физиологическая реакция.

Невзирая на характер стрессора (кратковременный холод, мышечная нагрузка, повышенная тревога, семейный конфликт, неприятная критика), ответ организма проявляется учащением пульса, повышением давления и увеличением уровня кортикостероидов в крови. Комплекс таких физиологических реакций назван стрессом. Это определенный адаптационный синдром, состоящий их трех фаз – тревоги, высокой резистентности и истощения.

Стресс возникает, как неспецифический ответ на любое воздействие. Раздражитель же – всегда специфичен. Он требует организм приспосабливаться к новым условиям. Такова сущность стресса. Природа раздражителей, то есть стрессоров, может разнится. Однако они всегда запускают в организме неспецифическую реакцию защиты, запрограммированную генетически.

Такова сущность стресса. Природа раздражителей, то есть стрессоров, может разнится. Однако они всегда запускают в организме неспецифическую реакцию защиты, запрограммированную генетически.

Основные структуры, которые принимают участие в формировании стресса: кора головного мозга, лимбические структуры и ретикулярная формация. Первоначально активируются вегетативные центры гипоталамуса и мозговой слой надпочечников. В ответ в кровь происходит выброс адреналина и норадреналина. Это способствует повышению функциональных возможностей скелетных мышц, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, обеспечивается эффективность восстановительных процессов, ориентированных на сохранение гомеостаза непосредственно в организме.

Адреналин активно стимулирует восходящую ретикулярную формацию, что приводит к повышению возбудимости коры мозга. Начальный механизм реакции на стресс называют симпатоадреналовой реакцией, либо же реакцией битвы-бегства. То есть, если агрессор продолжит повреждающее воздействие, которое не компенсируется реакцией битвы-бегства, активируются другие эндокринные механизмы. В их числе тиреоидный, соматотропный, адренокортикотропный.

В их числе тиреоидный, соматотропный, адренокортикотропный.

Чрезмерное выделение этих гормонов приводит к отрицательным эффектам. В организме возрастает риск формирования язвы желудка, развития инфаркта миокарда из-за спазма сосудов, резко снижается интенсивность всех иммунных механизмов, повышается активность коркового слоя надпочечников, лимфатического аппарата, изменится состав лейкоцитов, повышается свертываемость крови. Это станет платой за адаптацию, вызванной перестройкой защитных сил организма.

Поддержание такой стресс-реакции обеспечивается как гормональными механизмами, так и длительной активацией мозговых структур посредством нейрогенных и прямых гормональных воздействий непосредственно на мозговые структуры. Стероидные гормоны – мощнейшие активаторы для центральных нейронов, что обеспечивает длительность, а также застойность стрессовых реакций.

Разновидности стресса и их профилактика

На сегодняшний день выделяют стресс физический или системный, который отражает именно напряжение биологических систем (воспаление, ушибы, отравление) и психологический стресс . Последний отражает вовлечение в реакцию всей эмоциональной сферы. Существенной чертой психологического стресса считается наличие в стрессовой реакции эмоции или включение в нее мотивации, вызывающей эту самую эмоцию.

Последний отражает вовлечение в реакцию всей эмоциональной сферы. Существенной чертой психологического стресса считается наличие в стрессовой реакции эмоции или включение в нее мотивации, вызывающей эту самую эмоцию.

Главное, что обусловливает психологический стресс, – эмоциональный настрой соответствующей личности по отношению к определенному стрессору. При физическом стрессе раздражитель, как правило, вызывает стереотипную реакцию. Ее развитие не определяется какими-либо защитными интеллектуальными механизмами. Но вот при эмоциональном стрессе психический фактор позволяет индивидууму производить четкую оценку стимула, анализируя значение угрозы и даже противопоставляя ей защитные механизмы. Правда, это далеко не всегда приводит к ожидаемым результатам.

Определение 1Стресс в широком понимании – это определенное напряжение организма, которое является нормальным состоянием для человека.

Дело здесь в выраженности. При продолжительном, сильном воздействии стресс-фактора реакция становится болезнетворной основной разных функциональных нарушений. Современная жизнь ощутимее нарушает механизм отношений, сложившихся между человеком и окружающим миром.

Современная жизнь ощутимее нарушает механизм отношений, сложившихся между человеком и окружающим миром.

Состояние стресса практически постоянно испытывает большинство людей. В настоящее время специалисты выделяют шесть симптомов хронического стресса. В их числе бессонница, мышечные боли в грудной области, кашель, сексуальная неудовлетворенность и эмоциональный дисбаланс, который проявляется частыми перепадами настроения. Нередко стрессам сопутствует хроническая усталость, а также избыточный вес.

Профилактика психологического стресса зачастую производится по нескольким направлениям. Прежде всего выясняют природу и первопричину стрессового состояния. Затем выявляют стресс-факторы, вырабатывают условия для их контроля и дальнейшей нейтрализации. Следующий этап – организация сбалансированного питания и исключение активаторов ЦНС из рациона. Немаловажно при этом использовать некоторые способы релаксации: дыхательной, психологической, мышечной, аутотренинги и саморегуляцию. На пользу пойдут физические нагрузки, в числе которых быстрая ходьба и бег трусцой, а также виды аэробной активности.

Что такое воля? | SpringerLink

Что такое воля?

Скачать PDF

Скачать PDF

- Редакция

- Опубликовано:

- Патрик Хаггард 1 и

- Хакван Лау 2

Экспериментальное исследование мозга том 229 , страницы 285–287 (2013)Процитировать эту статью

7666 доступов

7 цитирований

1 Альтметрика

Сведения о показателях

Воля относится к способности людей и других животных инициировать действия, основанные на внутреннем решении и мотивации, а не на внешней стимуляции. Кажется невероятным, что 20 лет назад в этом журнале или другом журнале в той же области мог появиться специальный выпуск о волеизъявлении. Долгий бихевиористский период, который доминировал в размышлениях о мозге и поведении в середине двадцатого века, не имел места для внутренних состояний и процессов, а воля по определению является внутренним процессом. Последовавший когнитивистский период также любопытно умалчивал о волеизъявлении. Тем не менее добровольное действие лежит в основе большинства представлений о человеческой природе. Общество предполагает, что люди являются автономными агентами, выбирающими и инициирующими свой собственный образ действий и, таким образом, берущими на себя ответственность за то, что они делают. Нейронаука хранила молчание или даже скептическое отношение к этой ключевой особенности человеческой биологии и человеческого опыта.

Кажется невероятным, что 20 лет назад в этом журнале или другом журнале в той же области мог появиться специальный выпуск о волеизъявлении. Долгий бихевиористский период, который доминировал в размышлениях о мозге и поведении в середине двадцатого века, не имел места для внутренних состояний и процессов, а воля по определению является внутренним процессом. Последовавший когнитивистский период также любопытно умалчивал о волеизъявлении. Тем не менее добровольное действие лежит в основе большинства представлений о человеческой природе. Общество предполагает, что люди являются автономными агентами, выбирающими и инициирующими свой собственный образ действий и, таким образом, берущими на себя ответственность за то, что они делают. Нейронаука хранила молчание или даже скептическое отношение к этой ключевой особенности человеческой биологии и человеческого опыта.

Научные прорывы, позволяющие изучать волю

Что же тогда вызвало недавний взрыв научного интереса к волеизъявлению? На наш взгляд, две научные разработки сыграли ключевую роль. Во-первых, это важность измерения воли. Здесь решающий шаг был сделан Бенджамином Либетом, который адаптировал методы ментальной хронометрии немецкой психофизики девятнадцатого века для изучения того, когда люди испытывают чувство сознательного намерения, которое может сопровождать некоторые произвольные действия. Это положило начало живой традиции экспериментальной работы по изучению взаимосвязи между мозговой активностью и сознательным волевым опытом. Нейронные корреляты сознательной воли продолжают активно исследоваться, как показывают несколько статей в этом специальном выпуске. Возможно, самым важным наследием этой традиции было понимание того, что воля может быть просто разновидностью сознательного опыта, аналогичного зрительному осознанию или эмоциональным состояниям. Если сознательную волю можно измерить, она должна быть доступна для тех же видов психофизиологического исследования, что и другие состояния. Вторым ключевым событием стала идентификация специфического механизма мозга у животных и человека, который может лежать в основе воли.

Во-первых, это важность измерения воли. Здесь решающий шаг был сделан Бенджамином Либетом, который адаптировал методы ментальной хронометрии немецкой психофизики девятнадцатого века для изучения того, когда люди испытывают чувство сознательного намерения, которое может сопровождать некоторые произвольные действия. Это положило начало живой традиции экспериментальной работы по изучению взаимосвязи между мозговой активностью и сознательным волевым опытом. Нейронные корреляты сознательной воли продолжают активно исследоваться, как показывают несколько статей в этом специальном выпуске. Возможно, самым важным наследием этой традиции было понимание того, что воля может быть просто разновидностью сознательного опыта, аналогичного зрительному осознанию или эмоциональным состояниям. Если сознательную волю можно измерить, она должна быть доступна для тех же видов психофизиологического исследования, что и другие состояния. Вторым ключевым событием стала идентификация специфического механизма мозга у животных и человека, который может лежать в основе воли. Корнхубер и его коллеги зафиксировали «потенциал готовности», предшествующий произвольным действиям и исходящий из лобной коры. Серия исследований повреждений у приматов, проведенная Пассингемом и его коллегами, продемонстрировала ключевую роль медиальной лобной коры во внутренних действиях, в отличие от реакций на внешние раздражители. Отдельные записи в медиальной лобной коре приматов, проведенные Танджи и его коллегами, выявили нейроны, которые, по-видимому, кодируют целые последовательности действий, хранящиеся в долговременной памяти, и воспроизводятся как цепочка отдельных движений в отсутствие каких-либо внешних сигналов. В совокупности эти разработки подтвердили роль конкретных лобных и префронтальных областей в гибком стратегическом контроле сложного поведения. Такие открытия способствуют нашему пониманию связи между мыслью и действием, лежащей в основе воли. Сочетание измерения и механизма сделало волю экспериментальным, научным вопросом, а не чисто философским.

Корнхубер и его коллеги зафиксировали «потенциал готовности», предшествующий произвольным действиям и исходящий из лобной коры. Серия исследований повреждений у приматов, проведенная Пассингемом и его коллегами, продемонстрировала ключевую роль медиальной лобной коры во внутренних действиях, в отличие от реакций на внешние раздражители. Отдельные записи в медиальной лобной коре приматов, проведенные Танджи и его коллегами, выявили нейроны, которые, по-видимому, кодируют целые последовательности действий, хранящиеся в долговременной памяти, и воспроизводятся как цепочка отдельных движений в отсутствие каких-либо внешних сигналов. В совокупности эти разработки подтвердили роль конкретных лобных и префронтальных областей в гибком стратегическом контроле сложного поведения. Такие открытия способствуют нашему пониманию связи между мыслью и действием, лежащей в основе воли. Сочетание измерения и механизма сделало волю экспериментальным, научным вопросом, а не чисто философским.

Разрушение воли

В этом специальном выпуске показано, как нейробиологи, психологи-экспериментаторы и другие специалисты подошли к решению этой экспериментальной задачи. Какая общая картина воли возникает? Научное изучение воли, по-видимому, находится на ранней стадии, когда требуется много данных, и трудно выделить общие теоретические течения. Здесь мы сделаем лишь несколько общих замечаний, чтобы выделить два подхода в современной литературе, которые кажутся нам особенно продуктивными. Один важный подход разложил волю на отдельный набор компонентов. На наш взгляд, четыре ключевых компонента воли включают вознаграждение, память, генеративность и торможение. Принятие решений, основанное на вознаграждении, предполагает, что поведенческий выбор основан на ожиданиях вознаграждения, руководствуясь предыдущим подкреплением. Роль памяти в произвольном действии заметно игнорировалась, возможно, потому, что ее трудно изучать экологически обоснованным способом. Выбор действий часто основан на сохраненной информации о том, что человек только что сделал, или о том, что произошло в предыдущих случаях в аналогичных контекстах. Таким образом, в отсутствие прямых внешних инструкций память о предыдущем опыте играет решающую роль в принятии решения о действии.

Какая общая картина воли возникает? Научное изучение воли, по-видимому, находится на ранней стадии, когда требуется много данных, и трудно выделить общие теоретические течения. Здесь мы сделаем лишь несколько общих замечаний, чтобы выделить два подхода в современной литературе, которые кажутся нам особенно продуктивными. Один важный подход разложил волю на отдельный набор компонентов. На наш взгляд, четыре ключевых компонента воли включают вознаграждение, память, генеративность и торможение. Принятие решений, основанное на вознаграждении, предполагает, что поведенческий выбор основан на ожиданиях вознаграждения, руководствуясь предыдущим подкреплением. Роль памяти в произвольном действии заметно игнорировалась, возможно, потому, что ее трудно изучать экологически обоснованным способом. Выбор действий часто основан на сохраненной информации о том, что человек только что сделал, или о том, что произошло в предыдущих случаях в аналогичных контекстах. Таким образом, в отсутствие прямых внешних инструкций память о предыдущем опыте играет решающую роль в принятии решения о действии. Генеративность относится к тенденции инициировать и производить поведение. Эта концепция может потребоваться для объяснения того, почему действия происходят в первую очередь. Это тесно связано с континуумом нервной возбудимости, от гипокинетической до гиперкинетической, что постулируется в неврологии двигательных расстройств и в нейропсихиатрии. Эту концепцию можно легко расширить от двигательной генеративности до когнитивной генеративности. Психологи различают исследовательское, инновационное поведение и эксплуататорское, стереотипное поведение. Давняя традиция связывать волю со способностью к случайности основывается на способности генерировать инновационное поведение. Последним и спорным компонентом воли является способность подавлять действие. Несколько аккаунтов пытались заменить «свободную волю» на «свободную волю». Некоторые из них связаны с неправдоподобным дуализмом, в котором считается, что форма сознательной причинности, каким-то образом независимая от мозга, обеспечивает окончательное право вето на действие.

Генеративность относится к тенденции инициировать и производить поведение. Эта концепция может потребоваться для объяснения того, почему действия происходят в первую очередь. Это тесно связано с континуумом нервной возбудимости, от гипокинетической до гиперкинетической, что постулируется в неврологии двигательных расстройств и в нейропсихиатрии. Эту концепцию можно легко расширить от двигательной генеративности до когнитивной генеративности. Психологи различают исследовательское, инновационное поведение и эксплуататорское, стереотипное поведение. Давняя традиция связывать волю со способностью к случайности основывается на способности генерировать инновационное поведение. Последним и спорным компонентом воли является способность подавлять действие. Несколько аккаунтов пытались заменить «свободную волю» на «свободную волю». Некоторые из них связаны с неправдоподобным дуализмом, в котором считается, что форма сознательной причинности, каким-то образом независимая от мозга, обеспечивает окончательное право вето на действие. Фактически, последние несколько десятилетий нейропсихологических исследований последовательно демонстрировали важность тормозящего контроля поведения лобными долями. Ингибирование сложно изучать, в основном потому, что оно не приводит к поведенческим результатам. Тем не менее, растущий объем исследований, посвященных торможению действия, начинает давать механистическое понимание самоконтроля.

Фактически, последние несколько десятилетий нейропсихологических исследований последовательно демонстрировали важность тормозящего контроля поведения лобными долями. Ингибирование сложно изучать, в основном потому, что оно не приводит к поведенческим результатам. Тем не менее, растущий объем исследований, посвященных торможению действия, начинает давать механистическое понимание самоконтроля.

Воля как процесс: взгляды снизу вверх или сверху вниз

Альтернативный способ рассмотрения воли делает акцент на процессе , а не на компонентах. В литературе можно выделить два сильно расходящихся взгляда на волевые процессы. Согласно восходящему взгляду, произвольные действия — это просто результат колебания уровней нервной активности в двигательной системе. Эта точка зрения отвергает концепции причинных триггеров или решений, предшествующих добровольным действиям. Вместо этого действия происходят, когда случайное блуждание нейронной активности пересекает некую точку невозврата или моторный порог. С этой точки зрения наши произвольные действия происходят с нами, а не мы их вызываем. Например, Schurger et al. недавно утверждали, что потенциал готовности не является причиной произвольного действия, а просто является следствием случайной нейронной активации, которая время от времени приводит двигательную систему к порогу выхода. Рассказы о волеизъявлении «снизу вверх» должны объяснить, почему нейронная активация колеблется. Нейронный шум, присущий двигательной системе, является одной из возможных причин. Другой может быть специальная схема, реализующая обсуждаемый выше компонент генеративности. Подходы «снизу вверх» должны либо признать, что добровольное действие не является действительно добровольным, а просто случайным, либо должны дать дополнительный отчет, чтобы отличить волю от случайности. Одна возможность основана на форме «свободы воли». Эта точка зрения допускает автоматическую генерацию импульсов действия, но предполагает, что форма нисходящего тормозящего контроля может предотвратить запуск двигательной активности нежелательными импульсами.

С этой точки зрения наши произвольные действия происходят с нами, а не мы их вызываем. Например, Schurger et al. недавно утверждали, что потенциал готовности не является причиной произвольного действия, а просто является следствием случайной нейронной активации, которая время от времени приводит двигательную систему к порогу выхода. Рассказы о волеизъявлении «снизу вверх» должны объяснить, почему нейронная активация колеблется. Нейронный шум, присущий двигательной системе, является одной из возможных причин. Другой может быть специальная схема, реализующая обсуждаемый выше компонент генеративности. Подходы «снизу вверх» должны либо признать, что добровольное действие не является действительно добровольным, а просто случайным, либо должны дать дополнительный отчет, чтобы отличить волю от случайности. Одна возможность основана на форме «свободы воли». Эта точка зрения допускает автоматическую генерацию импульсов действия, но предполагает, что форма нисходящего тормозящего контроля может предотвратить запуск двигательной активности нежелательными импульсами. В качестве альтернативы, какой-то в настоящее время неизвестный механизм может регулировать пороговый уровень, при котором случайные нейронные колебания запускают двигательную активность. С этой точки зрения воля в первую очередь не предполагает выбора что делать, но установка уровня критерия для когда и будет ли это произойдет. Интересно, что недавняя работа в области метапознания предполагает, что установление критериев играет очень общую роль в управлении сознательным опытом. Мы предполагаем, что подобные метакогнитивные процессы потенциально могут способствовать сознательному опыту намерения и контроля, который сопровождает некоторые произвольные действия.

В качестве альтернативы, какой-то в настоящее время неизвестный механизм может регулировать пороговый уровень, при котором случайные нейронные колебания запускают двигательную активность. С этой точки зрения воля в первую очередь не предполагает выбора что делать, но установка уровня критерия для когда и будет ли это произойдет. Интересно, что недавняя работа в области метапознания предполагает, что установление критериев играет очень общую роль в управлении сознательным опытом. Мы предполагаем, что подобные метакогнитивные процессы потенциально могут способствовать сознательному опыту намерения и контроля, который сопровождает некоторые произвольные действия.

Нисходящее описание процессов произвольного действия знакомо психологам и неврологам, интересующимся исполнительной функцией. Классические когнитивные модели контролируемых процессов и контролирующего внимания можно легко преобразовать в модели произвольного действия. Большинство таких моделей начинаются с определенного стимула, который служит входом в модель, тогда как произвольные действия «генерируются внутри». В случае произвольного действия компонент вознаграждения и мотивации может быть заменен на обучение или стимул. Модели исполнительной функции, как правило, иерархичны и подчеркивают надзорный контроль. Кроме того, они часто избегают решения проблем сознания, хотя исполнительные процессы обычно сопровождаются сознательным опытом. По этим двум причинам нисходящие модели волевых процессов рискуют оказаться гомункулярными или даже дуалистическими. Ясно, что воля может включать в себя смесь восходящих и нисходящих процессов. Мы надеемся, что будущие исследования в этой области будут все чаще использовать модели процессов.

В случае произвольного действия компонент вознаграждения и мотивации может быть заменен на обучение или стимул. Модели исполнительной функции, как правило, иерархичны и подчеркивают надзорный контроль. Кроме того, они часто избегают решения проблем сознания, хотя исполнительные процессы обычно сопровождаются сознательным опытом. По этим двум причинам нисходящие модели волевых процессов рискуют оказаться гомункулярными или даже дуалистическими. Ясно, что воля может включать в себя смесь восходящих и нисходящих процессов. Мы надеемся, что будущие исследования в этой области будут все чаще использовать модели процессов.

Подводя итог, можно сказать, что воля как научная тема достигает зрелости. По этим причинам мы подготовили специальный выпуск, основанный на открытом конкурсе экспериментальных статей и серии приглашенных обзоров экспертов. Experimental Brain Research — идеальное место для этого снимка текущих исследований, поскольку в нем опубликовано множество первичных статей, которые способствовали развитию этой области. Мы благодарны всем авторам, которые внесли свой вклад в свою работу, особенно тем, кто работал над обзором литературы по волеизъявлению. Мы также хотим поблагодарить редакционную и производственную команды, которые сделали этот процесс возможным.

Мы благодарны всем авторам, которые внесли свой вклад в свою работу, особенно тем, кто работал над обзором литературы по волеизъявлению. Мы также хотим поблагодарить редакционную и производственную команды, которые сделали этот процесс возможным.

Author information

Authors and Affiliations

Institute of Cognitive Neuroscience, University College London, London, UK

Patrick Haggard

Department of Psychology, Columbia University, New York, USA

Hakwan Lau

Авторы

- Патрик Хаггард

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

- Hakwan Lau

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Автор, ответственный за переписку

Патрик Хаггард.

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

Воля в действии: намерения, дилеммы контроля и динамическое регулирование когнитивного контроля | Наука действий: основы новой дисциплины | Стипендия MIT Press онлайн

Фильтр поиска панели навигации Стипендия MIT Press OnlineНаука действия: основы новой дисциплиныНейропсихологияНейропсихологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Стипендия MIT Press OnlineНаука действия: основы новой дисциплиныНейропсихологияНейропсихологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Процитируйте

Гошке, Томас,

«Воля в действии: намерения, дилеммы контроля и динамическое регулирование когнитивного контроля»

,

в Вольфганге Принце, Мириам Бейзерт и Арвиде Хервиге (ред. ) 900 900

) 900 900

Наука действия: основы новой дисциплины

(

Кембридж, Массачусетс,

2013;

онлайн-издание,

MIT Press Scholarship Online

, 22 августа 2013 г.

), https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262018555.003.0016,

9003, по состоянию на 2 2 февраля. Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Стипендия MIT Press OnlineНаука действия: основы новой дисциплиныНейропсихологияНейропсихологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Стипендия MIT Press OnlineНаука действия: основы новой дисциплиныНейропсихологияНейропсихологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

В этой главе основное внимание уделяется рассмотрению различных аспектов определения произвольного действия, описанию когнитивной основы произвольного действия и исследованию роли целей в последующем действии. Он обнаруживает, что цели или задачи играют гораздо более доминирующую косвенную роль в определении действий и могут быть описаны в терминах внутренних ограничений, которые предопределяют распределение ответов и определяют, на какие из них влияют стимулы. В главе также рассматриваются когнитивные и нейронные механизмы, участвующие в факультативных процедурах контроля, которые помогают реализовать цели, несмотря на наличие конкурирующих регулярных или эмоциональных реакций. Кроме того, в нем рассматривается основной вопрос о том, как отслеживаются механизмы когнитивного контроля.

Он обнаруживает, что цели или задачи играют гораздо более доминирующую косвенную роль в определении действий и могут быть описаны в терминах внутренних ограничений, которые предопределяют распределение ответов и определяют, на какие из них влияют стимулы. В главе также рассматриваются когнитивные и нейронные механизмы, участвующие в факультативных процедурах контроля, которые помогают реализовать цели, несмотря на наличие конкурирующих регулярных или эмоциональных реакций. Кроме того, в нем рассматривается основной вопрос о том, как отслеживаются механизмы когнитивного контроля.

Ключевые слова: произвольное действие, когнитивная основа, внутренние ограничения, распределение ответов, когнитивный контроль

Субъект

Нейропсихология

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

Оно может быть неспецифическим или специфическим. В последнем случае речь идет про отдельные потребности, например пищевые или половые. К неспецифическим относится субъективная оценка своего же состояния, а также эффективность выполняемой деятельности.

Оно может быть неспецифическим или специфическим. В последнем случае речь идет про отдельные потребности, например пищевые или половые. К неспецифическим относится субъективная оценка своего же состояния, а также эффективность выполняемой деятельности. О способность побуждать действия говорят и специфические функции. В критических ситуациях сложно найти адекватный выход и возникает иной вид эмоциональных процессов. Он носит название аффекты. Одним из проявлений аффекта становится стереотипное действие субъекта, представляющего определенный способ решения ситуации в аварийных условиях. Это может быть оцепенение, агрессия, либо бегство. Такие эмоции порой оказывают организующую, либо дезорганизующую роль.

О способность побуждать действия говорят и специфические функции. В критических ситуациях сложно найти адекватный выход и возникает иной вид эмоциональных процессов. Он носит название аффекты. Одним из проявлений аффекта становится стереотипное действие субъекта, представляющего определенный способ решения ситуации в аварийных условиях. Это может быть оцепенение, агрессия, либо бегство. Такие эмоции порой оказывают организующую, либо дезорганизующую роль. Под их влиянием единицы отражения планомерно объединяются в сложные структуры. Помимо того, примером эмоционального синтеза становятся случаи, когда целая совокупность образов формирует в памяти прочный комплекс, актуализация которого влечения воспоминание о других;

Под их влиянием единицы отражения планомерно объединяются в сложные структуры. Помимо того, примером эмоционального синтеза становятся случаи, когда целая совокупность образов формирует в памяти прочный комплекс, актуализация которого влечения воспоминание о других; Психологическая неприемлемость ситуации заставляет человека искать первопричины тревоги. Зачастую они скрываются во внешних обстоятельствах. У субъекта формируется страх на конкретные ситуации (страх темноты, толпы, одиночества). Поведение становится ограничительным;

Психологическая неприемлемость ситуации заставляет человека искать первопричины тревоги. Зачастую они скрываются во внешних обстоятельствах. У субъекта формируется страх на конкретные ситуации (страх темноты, толпы, одиночества). Поведение становится ограничительным; Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.