8 цитат из писем Сергея Довлатова • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

- История

- Искусство

- Литература

- Антропология

Мне повезёт!

Литература

О желании иметь много денег и стать знаменитым, надеждах и планах, перочинном ноже и витаминных горошках в баночке, печальных зверях и любви

Автор Игорь Сухих

Сергей Довлатов (1941–1990) вот уже тридцать лет остается одним из самых читаемых авторов, писавших на русском языке в последние полстолетия. Однако его литературное наследие, разрешенное к публикации наследниками, сравнительно невелико и поместилось в скромный пятитомник С. Довлатов. Собрание сочинений. В 5 т. СПб., 2019.. Эпистолярий в это издание не входит. Письма опубликованы в двух практически совпадающих изданиях С. Довлатов. Сквозь джунгли безумной жизни. Письма родным и друзьям. СПб., 2003.

Сквозь джунгли безумной жизни. Письма родным и друзьям. СПб., 2003.

В недавнем интервью вдова писателя Елена Довлатова на вопрос о письмах отвечает так:

«Письма Довлатова в основном опубликованы.

— То есть ничего такого не осталось?

— Нет. Даже части из нашей личной переписки опубликованы в материалах первой конференции Сергей Довлатов: Творчество, личность, судьба: Итоги Первой международной конференции «Довлатовские чтения». СПб., 1999.».

На самом деле «такого» остается еще немало. Большие подборки писем — например, Тамаре Зибуновой и Израилю Меттеру — не входили в указанные сборники и существуют либо в малоизвестных источниках, либо в электронной форме.

Довлатов однажды заметил: «Я, наверное, единственный автор, который письма пишет с большим удовольствием, чем рассказы» Из письма Георгию Владимову от 6 ноября 1984 года.. Когда в начале прошлого века появилось собрание чеховских писем, его называли вторым собранием сочинений писателя. Возможно, такое собрание Сергея Довлатова тоже когда-нибудь появится. Пока же почитаем то, что есть…

1. О банальном перочинном ноже и горошках в баночке

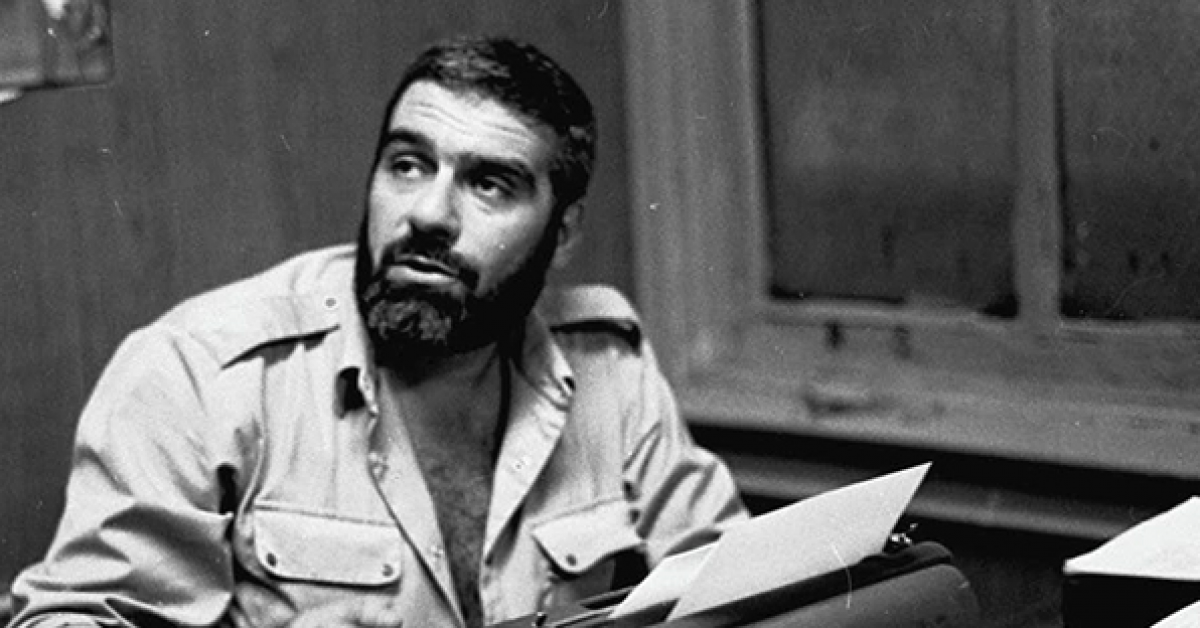

Военнослужащий Сергей Довлатов. Поселок Чиньяворык Княжпогостского района Коми АССР. 1960-е годы © sergeidovlatov.com«Теперь насчет посылки. Я почувствовал, что ты все равно пошлешь, и, поразмыслив, решил, что мне бы нужно вот что.

Мне нужен обыкновенный банальный перочинный нож, из дешевеньких, попроще. Чтоб было там шило и минимум одно лезвие. Не следует посылать портящихся продуктов, т. к. посылка лежит обычно на почте дней 5, а то и больше. Хочу добавить, что я абсолютно сыт, причем питаюсь небезынтересно. Было бы здорово, если б ты прислал 2 банки гуталина и какую-нибудь жидкость или порошок для чистки медной бляхи. У нас почему-то этих вещей нет, и приходится тянуть друг у друга.

Десять штук безопасных лезвий свели бы меня с ума. И еще вот что. Пришли какие-нибудь витаминные горошки в баночке, а то старослужащие солдаты пугают цингой. Вот и все, а то я что-то разошелся. Спасибо!

Писать о моей жизни я никаких подробностей не могу, но можешь быть уверен, что тут есть на что посмотреть. Кое-чему меня здесь научат. А, например, мыть полы так я уже выучился. Может быть, тебе интересно будет узнать, что одеваюсь я по полной форме за 45 секунд».Из письма Донату Мечику.

Республика Коми — Ленинград. 1 августа 1962 года

Довлатов родился в эвакуации, в Уфе, 3 сентября 1941 года. После возвращения в Ленинград родители расстались. Сергей жил с матерью Норой Сергеевной Довлатовой (1908–1999), но хорошие отношения с отцом, театральным режиссером Донатом Исааковичем Мечиком (1909–1995), сохранялись всю жизнь. Сделавший главной темой прозы собственную жизнь, Довлатов редко вспоминал о детстве. Наиболее подробно он пишет о нем в «Невидимой книге», первой части романа «Ремесло»:

«Толстый застенчивый мальчик… Бедность… Мать самокритично бросила театр и работает корректором…

<…>

Бесконечные двойки… Равнодушие к точным наукам… Совместное обучение… Девочки… Алла Горшкова… Мой длинный язык… Неуклюжие эпиграммы… Тяжкое бремя сексуальной невинности…»

Поступив после школы на финское отделение филфака ЛГУ, Довлатов вполне заслуженно был отчислен через два с половиной года Довлатов был отчислен за неуспеваемость, так как не сдал экзамен по немецкому языку. и призван в армию. Его служба началась с должности конвойного надзирателя в лагере, находившемся в Республике Коми. Этот опыт станет основой книги «Зона». Но уже через 10 месяцев при содействии отца Довлатов был переведен под Ленинград, где условия службы были совсем иные: «Подразделение маленькое (25 чел.), чистенькое. Командиры вежливые и приветливые, солдаты послушные и задумчивые. <…> Служба здесь совершенно безопасная, побегов нет» Из письма Донату Мечику. Май 1963 года.. После службы Довлатов вернулся в Ленинградский университет, уже на журфак, но так и не окончил его, в общей сложности проведя в ЛГУ (включая перерыв на армию) девять лет.

и призван в армию. Его служба началась с должности конвойного надзирателя в лагере, находившемся в Республике Коми. Этот опыт станет основой книги «Зона». Но уже через 10 месяцев при содействии отца Довлатов был переведен под Ленинград, где условия службы были совсем иные: «Подразделение маленькое (25 чел.), чистенькое. Командиры вежливые и приветливые, солдаты послушные и задумчивые. <…> Служба здесь совершенно безопасная, побегов нет» Из письма Донату Мечику. Май 1963 года.. После службы Довлатов вернулся в Ленинградский университет, уже на журфак, но так и не окончил его, в общей сложности проведя в ЛГУ (включая перерыв на армию) девять лет.

2. О печальных зверях и любви

«Медведи грустные бывают. И вообще, звери гораздо печальнее людей. Взять, скажем, верблюда, особенно в период, когда он линяет. Как он величественно грустен!! А обратили внимание, как много скорби в глазах у собаки из породы такс? Что же касается лошадей, они все до единой поразительно печальны.

<…>

А теперь серьезно. Вы категорически просите не писать Вам больше и не звонить. Я не буду делать ни того, ни другого. Но происходит какая-то чертовщина. Я все время думаю о Вас. И вспоминаю каждую мелочь, с Вами связанную. Я писал, что полюбил Вас. Мне бы очень не хотелось употреблять этого слова, но со мной действительно ничего подобного давно уже не было. Просто не знаю, что и делать. Я очень не хочу Вас терять. Если б Вы только знали, как Вы мне нужны. Не пропадайте, Тамара. Может быть, именно этот грустный медведь Вам на роду написан. А потом, грустный медведь иногда бывает очень веселым».Из письма Тамаре Уржумовой. Ленинград — Новосибирск. 12 июля 1963 года

1 / 2

Тамара Уржумова. Кадр из фильма «Проводы белых ночей». Режиссер Юлиан Панич. 1969 год© Ленинградское телевидение

2 / 2

Сергей Довлатов и Ася Пекуровская на Университетской набережной © Из архива Аси Пекуровской / «ВикиЧтение»

Актриса ленинградского ТЮЗа Тамара Уржумова — одно из юношеских увлечений Сергея Довлатова.

К этому времени писатель уже успел жениться. Брак с факультетской красавицей Асей Пекуровской продлился совсем недолго Хотя официально их брак длился с 1960 по 1968 год, фактически он распался в 1962 году, во время службы Довлатова в армии., однако воспоминания об этих отношениях на протяжении многих лет преследуют Довлатова — и в прозе («Чемодан», «Филиал»), и в жизни:

«…Всю жизнь мне, действительно, естественно жилось лишь в атмосфере неудачи…

Все это может быть связано у меня с какими-то детскими душевными травмами — Ася плюс мечты о героизме при полном расхождении с возможностями по этой части и так далее» Из письма Игорю Ефимову.20 января 1989 года..

3. О голосе извне

Сергей Довлатов в редакции газеты «За кадры верфям». 1966 год © Юрий Щенников / ВикиЧтение«Что касается автодеклараций по поводу моих рассказов, то запомни раз и навсегда: литература цели не имеет. Вернее, к ней применима любая цель, укладывающаяся в рамки человеческих надобностей (врач, учитель, конферансье и т. д.). Для меня литература — выражение порядочности, совести, свободы и душевной боли. Я не знаю, зачем я пишу. Уж если так стоит вопрос, то ради денег. И я не уверен, что мои рассказы зарождаются именно во мне. Я их не создавал, я только записывал, мучительно подбирая слова, которые бы кое-как отвечали тому, что я слышу, как голос извне. Ты знаешь, что я не отличаюсь большим самомнением. А сейчас пишу тебе совершенно искренне: все, что говорят о моих рассказах, как бы они ни были несовершенны, для меня откровение. И я не уверен, что над ними довлеет моя личная воля… Разница же, соотношение между ценностью и истиной такое же, как между несдерживаемыми воплями на ложе любви и первым криком ребенка…»

Из письма Людмиле Штерн.

Комарово — Ленинград. Май 1968 года

Позднее Иосиф Бродский напишет: «…он [Довлатов] исчез с улицы, потому что загремел в армию. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде». Этот «свиток» — ранние редакции рассказов, из которых потом сложится «Зона». Однако сразу после возвращения началась полоса литературных неудач, описанная в «Невидимой книге». Рассказы никто не хотел печатать: Довлатов утверждал, что получил более сотни отрицательных рецензий из журналов. Тем не менее он уже ощущает себя писателем и пытается обозначить творческие принципы. Мотив откровения (вдохновения), голоса извне, который диктует автору текст, станет важным для «Зоны» (в отдельных публикациях третья часть романа так и называлась — «Голос»).

тест на знание текстов довлатова

Закончите шутку Довлатова

Хорошо ли вы помните тексты одного из самых остроумных русских писателей?

4.

От длинного или бородатого

От длинного или бородатогоЭкскурсия Сергея Довлатова. Михайловский парк. 1975 год © Из архива Натальи Шарымовой / e-reading-lib.com«Туча пронеслась. Я пил еще сутки в Ленинграде. Затем сутки в Луге и четверо — во Пскове. Наконец добрался к Святым местам. Работаю, сочиняю. Даже курить бросил. Жду Вас, как мы уславливались. Попросите Чирскова или (еще лучше) Герасимова Вас отправить. Напоминаю свои координаты: дер. Березино (около новой турбазы), спросить длинного из Ленинграда. Или бородатого. Или который с дочкой. Или просто — Серегу.

Жду Вас, милая. Не захотите работать — приезжайте хоть на два-три дня».Из письма Эре Коробовой. Пушкинские Горы — Ленинград. 27 июля 1976 года

Работа экскурсоводом в пушкинском музее-заповеднике стала попыткой бегства от литературных неудач, которые преследовали писателя сначала в Ленинграде, а в 1972–1975 годах и в Таллине. Там Довлатов работал в разных газетах, но так и не смог опубликовать долгожданную книгу Уже подготовленный сборник прозы «Пять углов» был запрещен к изданию (у одного из эстонских диссидентов обнаружили машинопись довлатовских рассказов)..

Там Довлатов работал в разных газетах, но так и не смог опубликовать долгожданную книгу Уже подготовленный сборник прозы «Пять углов» был запрещен к изданию (у одного из эстонских диссидентов обнаружили машинопись довлатовских рассказов)..

Два лета в Пушкинских Горах (1976 и 1977 годы) позднее станут бытовой основой повести «Заповедник». В книге отзывов музея сохранились благодарности посетителей, которые иногда путают инициалы и фамилию экскурсовода: «Мы очень благодарим Блуглатова Сергея Михайловича за хорошую и чуткую экскурсию. Гр. Ленинграда. 8/VI. 76». В одном американском инскрипте Довлатов назовет эти края «лучшим местом на земле».

5. Об американских планах

Сергей Довлатов на 14-й улице Манхэттена © Нина Аловерт / sergeidovlatov.com«Лена, об Америке я знаю все, что можно знать, не побывав там. Планы, конечно, неопределенные. Мы по-разному смотрим на вещи. Ты — реально. Мы — эмоционально. Ты рассуждаешь по-деловому. Нам же — лишь бы соединиться. До того мы соскучились. До того не верили в это.

Я знаю, что литературой не прокормишься.Об аспирантуре думаю. Но отсюда трудно думать. Приеду — разберусь. Самая общая перспектива такова. Идеально было бы найти работу, близкую к литературе или журналистике. <…> Можно что-то преподавать. Можно работать корректором. Не знаю… Аспирантура тоже вариант. Но я же все еще не знаю языка. Хоть и занимаюсь. Но это, повторяю, вариант. Думаю я и о таком пути. Заниматься год неквалифицированной работой. Физической, например. Чтобы совершенствоваться в языке. Параллельно издавать старые и новые вещи, искать дорогу в амер. периодику. <…>

Соединимся и начнем жить. Я пытаюсь действовать не спеша, разобраться. Впереди — какая-то довольно серьезная жизнь.Из письма Елене Довлатовой. Вена — Нью-Йорк. 16 октября 1978 года

Летом 1978 года Довлатов вместе с матерью эмигрировал из СССР: жена Елена с дочерью Катей уехали раньше. Первые полгода после отъезда писатель провел в Вене, а в феврале 1979-го воссоединился с семьей в Нью-Йорке. «Думаю, что Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну…» — напишет он в «Ремесле».

Первые полгода после отъезда писатель провел в Вене, а в феврале 1979-го воссоединился с семьей в Нью-Йорке. «Думаю, что Нью-Йорк — мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно бежать только на Луну…» — напишет он в «Ремесле».

«Планов громадье», как это часто бывало у Довлатова, не сбылось. Об аспирантуре уже не было речи, физической работой заниматься тоже не пришлось — разве что походить на курсы ювелиров. Даже с «совершенствованием в языке» все оказалось не так просто: Довлатов так и не выучил английский и изъяснялся на нем с трудом. В 1990 году в интервью журналу «Слово» он скажет: «Я понял, что никогда не буду писать об Америке, никогда не перейду на английский язык». Зато удалось главное: состояться в качестве писателя и найти работу. Сначала любимую, в газете «Новый американец», где Довлатов был главным редактором (февраль 1980-го — март 1982-го), а потом нелюбимую, журналистом на радио «Свобода», где в качестве внештатного сотрудника он работал в 1980–1990 годах.

редкие видеозаписи с довлатовым

Сергей Довлатов — о совпадениях

Писатель отказывается отвечать на вопросы о политике и рассказывает несколько типично довлатовских историй

В Нью-Йорке семья Довлатовых сменила три квартиры: в последние годы писатель с матерью, женой, дочерью Катей и сыном Колей, родившимся уже в Америке, жили в двухкомнатной квартире, в округе Форрест-Хиллс, описанном в «Иностранке», «Записных книжках» и публицистике. В 2014 году рядом с последним домом Довлатова появилась улица, названная в его честь.

6. О комплексах, мечтах и реальности

Слева направо: Юз Алешковский, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Александр Соколов, Карл Проффер в Мичиганском университете. Анн-Арбор © University of Michigan«Разреши сделать тебе чудовищное признание. Больше всего на свете я хочу быть знаменитым и получать много денег. В общем, я совершенно не изменился. Такой же беспомощный, замученный комплексами человек, умудрившийся к 37 годам ничем не обзавестись. А кое-что и потерять. Здесь у меня даже собутыльников нет».

Из письма Людмиле Штерн.

Вена — Бостон. 24 октября 1978 года

Мечты осуществились лишь отчасти. В Америке Довлатов издал двенадцать книг по-русски, печатался в журнале New Yorker (из русских писателей это удалось только ему и Набокову). Многие его книги при жизни были переведены на английский, выходили в Швеции, Финляндии, Дании. Однако сам Довлатов не придавал этим успехам большого значения:

«В Америке успех и слава — не одно и то же. Успех и деньги — не синонимы.

Мой, скажем, вид успеха называется critically acclaimed — „отмеченный критиками“. К деньгам это серьезного отношения не имеет. К славе — тем более» «Переводные картинки». 1990 год..

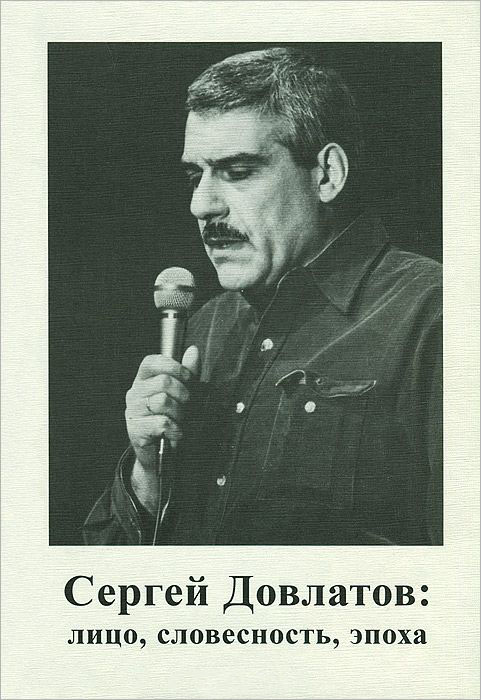

В России настоящая слава пришла к Довлатову незадолго до смерти. Его приятельница, фотограф Нина Аловерт вспоминала:

«Когда я видела Сережу последний раз, я только что опять прилетела из России.

Я говорила ему, что его любят в Питере, что едва ли не в каждом доме, где я бывала, его цитируют наизусть.

„Я знаю, что я популярен, — сказал Довлатов. — Поздно“» Аловерт Н. Нью-Йорк. Надписи и фотографии // Малоизвестный Довлатов. Спб., 1996..

7. О «Новом американце» и переутомлении

В редакции «Нового американца». 1980 год © Нина Аловерт / sergeidovlatov.com«Годовщина наша в „Соколе“ прошла бурно, многолюдно, с корреспондентами, телевидением и пр. В Daily News появились наши огромные фотографии. Говорят, это все полезно. Я пока что умираю от переутомления».

Из письма Игорю Ефимову. 21 февраля 1981 года

Первый номер «Нового американца», любимого детища Довлатова, вышел 8 февраля 1980 года. Газета стала рупором эмиграции третьей волны. Довлатов был главным редактором, писал колонки в каждый номер, публиковал свои старые тексты и многочисленные новые материалы. Вскоре после описанной в письме годовщины Довлатов вместе с некоторыми коллегами уходит из «Нового американца» и основывает газету «Новый свет». Причины этого разрыва Довлатов объяснял по-разному: советская ментальность, неумение вести дела, предательство близких друзей и сотрудников. «Невидимая газета» «Невидимая газета» — вторая часть романа Довлатова «Ремесло». оканчивается символическим пожаром в редакции:

Вскоре после описанной в письме годовщины Довлатов вместе с некоторыми коллегами уходит из «Нового американца» и основывает газету «Новый свет». Причины этого разрыва Довлатов объяснял по-разному: советская ментальность, неумение вести дела, предательство близких друзей и сотрудников. «Невидимая газета» «Невидимая газета» — вторая часть романа Довлатова «Ремесло». оканчивается символическим пожаром в редакции:

«Я постоял еще минуту и снова оказался в толпе. Она поглотила меня без всякого любопытства. Воздух был сыроватым и теплым. Из-под асфальта доносился грохот сабвея. Боковые улицы казались неожиданно пустынными. В тупике неловко разворачивался грузовик. Я двинулся вперед, разглядывая тех, кому шел навстречу».

8. О перестройке, четырех работах и новых планах

Сергей Довлатов. Нью-Йорк. 1989 год © Robert R. McElroy / Getty Images«…Умоляю тебя, попытайся вообразить наши обстоятельства. Ежедневно раздается от трех до десяти телефонных звонков, едут уже не друзья друзей, и даже не приятели приятелей, а малознакомые малознакомых… Как только я завязываю с пьянством, начинается тягостный труд, и это, конечно, не делает нам чести, но иначе мы протянем ноги.

<…>

<…> Но друзей у меня не так много, раздражительность увеличивается с каждым запоем, а главное, я все же на четырех работах: литература, радио, семья и алкоголизм. Не говоря о том, о чем ты сейчас подумал.

<…> У меня вышла книжка („Наши“) в Германии, а в мае выходит „Чемодан“ по-английски. Юнна [Мориц] пишет, что две книжки будут в Москве — одна в „Моск. рабочем“, а другая в каком-то „ПИКе“.

После „Чемодана“ я пишу нечто про еду, сочинил уже три главы. „Чемодан“ — это одежда, дальше будет еда, а потом возьмусь за женщин, чтобы, таким образом, охватить весь круг бездуховности».Из письма Андрею Арьеву. Нью-Йорк — Петербург. 12 апреля 1990 года

После перестройки эмигрантских писателей стали печатать на родине. Этот поток «возвращенной» литературы разорил эмигрантские журналы и издательства, но поднял советские тиражи до невиданных высот. 2 700 000 экземпляров ежемесячного «Нового мира» (главным образом за счет публикаций текстов Александра Солженицына) и 300 000 — сборника с «Затоваренной бочкотарой» Василия Аксенова и «Школой для дураков» Саши Соколова сегодня не только невозможны, но и невообразимы. Довлатов не дождался этого успеха. «Заповедник» вышел через несколько недель после смерти писателя тиражом 150 000 экземпляров. Довлатов собирался побывать на родине, но так и не успел: 24 августа 1990 года он умер от сердечной недостаточности. Из трех глав «про еду», упомянутых в письме, до нас дошли только две главы: третья, возможно, до сих пор лежит в неразобранном архиве писателя.

2 700 000 экземпляров ежемесячного «Нового мира» (главным образом за счет публикаций текстов Александра Солженицына) и 300 000 — сборника с «Затоваренной бочкотарой» Василия Аксенова и «Школой для дураков» Саши Соколова сегодня не только невозможны, но и невообразимы. Довлатов не дождался этого успеха. «Заповедник» вышел через несколько недель после смерти писателя тиражом 150 000 экземпляров. Довлатов собирался побывать на родине, но так и не успел: 24 августа 1990 года он умер от сердечной недостаточности. Из трех глав «про еду», упомянутых в письме, до нас дошли только две главы: третья, возможно, до сих пор лежит в неразобранном архиве писателя.

рассказываем о других писателях через цитаты из их дневников и писем

14 цитат из дневников Даниила Хармса

О гладкошерстных маленьких собаках, фисгармонии и несчастиях

10 цитат из писем Тургенева

О 69 вальдшнепах, великом несчастье и великом счастье

10 цитат из писем Андрея Платонова

О любви к жене, работе инженером и надежде на лучшую жизнь

10 цитат из писем и дневников Бунина

О путешествиях, орфографии, быте, звездах и смысле жизни

10 цитат из записных книжек Венедикта Ерофеева

Обрывки разговоров, шутки и стихи

Источники

Теги

Цитаты

XX век

Письма и дневники

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Патент дня

Механическая стиральная машина

Зверь дня

Свинья

Топоним дня

Кирибати

Архив

История, Искусство

9 признаков того, что перед вами готическая живопись

Вытянутые фигуры, бабблы с текстом, розы, звери и другие отличия

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSSИстория, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

Довлатов, дружба и джаз: как в СПбГУ стартовал «День Д»

Второй год команда энтузиастов проводит фестиваль «День Д». Тема фестиваля 2017 года — «вторая оттепель» 1960-х и молодость Сергея Довлатова.

«В 1964 году с должности генерального секретаря ЦК КПСС был снят Никита Хрущёв, и для советской интеллигенции начался период относительной свободы — время надежд, когда сосуществование творца с политическим строем кажется возможным», — открыл дискуссию Лев Лурье.

Литературовед, ученый-филолог, автор первой филологической книги о Довлатове Игорь Сухих отметил, что нам крайне сложно оценивать время, в котором мы находимся: «Если бы мне пришлось писать книгу о 60-х годах, то в качестве эпиграфа я бы взял фразу, принадлежащую Анне Ахматовой: «В сущности, никто из нас не знает, в какую эпоху он живет». И нам не стоит обольщаться, ведь и мы сами не подозреваем, в какую эпоху мы живем».

Кроме того, Игорь Николаевич отметил, что «эпоху надежд» нельзя назвать собственно «довлатовским» временем, и интонация его прозы это демонстрирует. «Шестидесятые годы Довлатова — это школа, армия и почти девять лет его пребывания в Университете. Творчество писателя проходит уже в следующую эпоху — время «отрезвления»», — считает Игорь Сухих.

Профессор СПбГУ также рассказал об исследовании студентки СПбГУ Анастасии Фесенко, которая изучила архивные материалы. Согласно им, Довлатов был почти чеховским «вечным студентом» — его личное дело начинается в 1959 году и заканчивается в 1968 году.

Кроме того, по мнению Игоря Сухих, со «студенческим» периодом связан персонаж-протагонист прозы Сергея Довлатова: отчасти этот герой вырос из филологической, университетской реальности Довлатова.

«Тема, с которой Сергей Довлатов поступает в Университет в 1959 году, классическая — «Образ лишнего человека в русской литературе», — сообщил спикер. — Один из лучших, на мой взгляд, текстов, написанных Довлатовым, это рассказ «Лишний», изданный вдогонку к сборнику «Компромисс». Более того, в одном из писем Игорю Ефимову он пишет так: «Последние десять лет я пишу на одну и ту же тему. О лишнем человеке». Тут все понятно. Но следующая фраза поворачивает все как-то по-особому: «Потому что с моей точки зрения, все мы — более или менее лишние. И все проблемы — неразрешимые». Это и есть некая формула героя-протагониста Довлатова, которого мы встречаем в его произведениях, и именно такой персонаж придает обаяния довлатовской прозе».

Более того, в одном из писем Игорю Ефимову он пишет так: «Последние десять лет я пишу на одну и ту же тему. О лишнем человеке». Тут все понятно. Но следующая фраза поворачивает все как-то по-особому: «Потому что с моей точки зрения, все мы — более или менее лишние. И все проблемы — неразрешимые». Это и есть некая формула героя-протагониста Довлатова, которого мы встречаем в его произведениях, и именно такой персонаж придает обаяния довлатовской прозе».

В свою очередь друг Довлатова, редактор журнала «Звезда», выпускник ЛГУ Андрей Арьев подтвердил, что писателя, прежде всего, волновали люди, которые не по своей воле оказались лишними.

Все герои Довлатова, в том числе и сам автор, живут не по лжи. Не потому, что они принципиальны, просто у них такая психика.

Редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев

«Они молоды, и им совершенно не хочется тратить свои силы на какие-то расчеты, чтобы как-то устроить свою жизнь. Именно это делает их абсолютно свободными», — обрисовал свое видение писатель и журналист. Также он вспомнил о студенческих джазовых концертах, столь любимых Довлатовым, которые проводились в стенах Университета. К слову, один из первых концертов был организован в актовом зале, где и проходил круглый стол «Довлатов и время надежд».

Также он вспомнил о студенческих джазовых концертах, столь любимых Довлатовым, которые проводились в стенах Университета. К слову, один из первых концертов был организован в актовом зале, где и проходил круглый стол «Довлатов и время надежд».

Свое мнение о творчестве Довлатова также представил режиссер Сергей Соловьёв, который привез на фестиваль в Петербург фильм Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь» (1968 год). Он подчеркнул, что Сергей Довлатов брал из своей эпохи самое замечательное — здоровье и любовь.

«Это не просто писательское устройство, не способ описывать предметы. Это счастливое устройство сознания, которое позволяло литераторам того времени относиться к действительности как к театру теней, с бесконечным юмором», — так охарактеризовал особенности творчества Довлатова и некоторых его современников мэтр кино.

Видеозапись круглого стола можно посмотреть в официальной группе СПбГУ.

Уроки русского писателя, как быть никем, оставаясь собой

Ленинград 1970-х годов был закрытым, отупляющим миром сам по себе, микрокосмом Советского Союза: вселенной приглушенных серых и бежевых тонов, где, казалось, ничего особенного не было. когда-нибудь изменится. Художник, существовавший вне системы, имел примерно столько же шансов опубликоваться или показать свои картины, сколько и прогуляться по большим бульварам Парижа. Сергей Довлатов — писатель, который прославился только в эмиграции, или, вернее, только после смерти, — варил в этой среде литературно-художественную субкультуру с большой интеллектуальной яркостью, но практически не предоставлявшую возможности для ее выражения.

когда-нибудь изменится. Художник, существовавший вне системы, имел примерно столько же шансов опубликоваться или показать свои картины, сколько и прогуляться по большим бульварам Парижа. Сергей Довлатов — писатель, который прославился только в эмиграции, или, вернее, только после смерти, — варил в этой среде литературно-художественную субкультуру с большой интеллектуальной яркостью, но практически не предоставлявшую возможности для ее выражения.

«Довлатов», который был показан в марте прошлого года в России и в октябре с английскими субтитрами на Netflix, не столько биографический фильм, сколько пробуждение исторического настроения, хотя и с обескураживающей фамильярностью. В один особенно удручающий момент Довлатова из фильма, которого играет двадцативосьмилетний сербский актер Милан Марич, подбадривает одна из многих женщин, которые то появляются, то исчезают из его жизни. «Знаешь, сколько мужества нужно, чтобы быть никем и самим собой?» — спрашивает она. Это не столько вопрос, сколько призыв, призыв к внутреннему резервуару человечества, требование не поддаваться вялости, цинизму и эрзац-успеху Союза советских писателей.

«Меня и моих друзей-писателей нельзя публиковать, по крайней мере то, что мы писали искренне и серьезно», — объясняет Довлатов в первой сцене фильма. «Мы табу». Довлатов станет одним из самых любимых русских писателей своего поколения, его ценят за его неприкрашенную, тонко комедийную прозу и удивительно зоркий взгляд на все позы, компромиссы и мелкие механизмы выживания, на которые полагаются люди. Но в семидесятые годы, период, показанный в фильме, он — литературный изгой, фактически ничтожество без официальной карьеры. Алексей Герман-младший, режиссер фильма, создал ряд арт-хаусных проектов, которые были хорошо приняты на европейских фестивалях. С «Довлатовым» он сделал глубоко личный фильм, своего рода кинематографическое письмо и дань уважения своему отцу, Алексею Герману-старшему, советскому режиссеру, который изо всех сил пытался сделать свои фильмы так, как Довлатову не удавалось напечатать свои рассказы. .

Мы с Германом-младшим встретились за обедом в Москве прошлой весной, вскоре после выхода в России «Довлатова». Говорили о сцене в конце фильма, когда Довлатов отказался от очередной повести и провалился даже в конформизме, не сумев создать минимально подходящее стихотворение для отраслевого издания для советских нефтяников. Он сидит на полу в коридоре своей коммунальной квартиры, в мрачном и безнадежном настроении — он кажется обреченным на повторяющиеся разочарования автора, который может только « писать в стол », как говорится в русской поговорке, «писать за письменный стол» или трудиться над историями, которые не окажутся нигде, кроме ящика стола.

Говорили о сцене в конце фильма, когда Довлатов отказался от очередной повести и провалился даже в конформизме, не сумев создать минимально подходящее стихотворение для отраслевого издания для советских нефтяников. Он сидит на полу в коридоре своей коммунальной квартиры, в мрачном и безнадежном настроении — он кажется обреченным на повторяющиеся разочарования автора, который может только « писать в стол », как говорится в русской поговорке, «писать за письменный стол» или трудиться над историями, которые не окажутся нигде, кроме ящика стола.

«Как и Довлатов, мой отец тоже был большим, крепким парнем, высоким, с крупным телосложением, — сказал мне Герман-младший. «Но когда его фильм «Испытание на дороге» запретили к показу» — фильм о искуплении военного предателя усложнил официальный нарратив о Второй мировой войне и не показывался в кинотеатрах в течение пятнадцати лет — он ни с кем не разговаривал три месяца, просто лежал в постели. Это была травма». В «Довлатове» Герман-младший представляет это чувство травмы с оттенком романтики — чтение стихов в тесных гостиных, накопление и выбрасывание как любовников, так и бутылок с водкой с одинаковой апатией, долгие, ничем не примечательные, повторяющиеся дни. ничего не делать, кроме как спорить об искусстве и литературе — черная дыра, высасывающая энергию и лучшие годы.

ничего не делать, кроме как спорить об искусстве и литературе — черная дыра, высасывающая энергию и лучшие годы.

Однако рассматривать Довлатова и его клику исключительно как жертв, пассивных подданных властного режима — значит упускать более тонкую истину их существования вне формальных представлений общества об успехе и признании. Да, у Довлатова и его друзей практически не было надежды на официальное признание, на возможность делать работу, которая имела бы для них смысл и соответствовала предлагаемым путям саморазвития. (В фильме не смягчается безобразие этого состояния: в «Довлатове» поэт, которому неоднократно запрещали публиковать свои произведения, порезал себе запястье осколком разбитого стекла.)

Тем не менее, жить в такой явной и недвусмысленной исключенности из официальной системы означало также в некотором смысле быть свободным от нее. Не было ни карьерной лестницы, ни коммерческого приема, над которым можно было бы попотеть, — все, что имело значение, — это внутренний художественный двигатель и голоса горстки единомышленников и одинаково разочарованных товарищей. Довлатов и его друзья не определяли себя в оппозиции к режиму; даже этот поступок предложил бы ему форму признания, которую они не могли собрать. Так вот, хотя они и страдали при советском государстве, но не противостояли ему наподобие Солженицына или Сахарова.

Довлатов и его друзья не определяли себя в оппозиции к режиму; даже этот поступок предложил бы ему форму признания, которую они не могли собрать. Так вот, хотя они и страдали при советском государстве, но не противостояли ему наподобие Солженицына или Сахарова.

«Нельзя называть нас диссидентами, — сказал Игорь Ефимов, писатель и редактор, близкий к Довлатову в Ленинграде. Ефимов публиковал Довлатова в своей эмигрантской типографии «Эрмитаж» после того, как они оба приехали в США в конце семидесятых. «Диссидентами в нашем понимании были люди, которые заявляли, что лучше власти знают, как должно быть, как управлять страной, — сказал мне Ефимов. «Мы не верили, что знали это. Мы просто были озабочены тем, чтобы говорить и писать то, что мы думали и чувствовали». Герман-младший говорил мне нечто подобное, описывая то, что он видит в Довлатове. «Он честен и правдив обо всем, но говорит о своей стране с любовью», — сказал он. «Столько русских писателей склонны проповедовать, а он просто беседует».

Оставаться в стороне от бинарной системы лояльности и оппозиции было своего рода обходным путем, способом создать личное пространство, которое функционировало как частичный симулякр свободы, лайфхак для позднего социализма. Русское слово, обозначающее это состояние существования, — вные , или нахождение вовне, хотя и не столько в смысле физического, сколько в смысле психического. В «Все было навсегда, пока не кончилось», блестящем исследовании многих парадоксов языка и ритуалов последнего советского поколения, Алексей Юрчак, русско-американский профессор Беркли, посвящает целую главу концепции вные . Юрчак определяет вные как состояние «быть внутри контекста, но при этом не обращать на него внимания» и «одновременно быть частью системы и, тем не менее, не следовать некоторым ее параметрам».

Образцом vnye в Ленинграде 1970-х годов был Иосиф Бродский, выдающийся поэт, который впоследствии получил Нобелевскую премию по литературе в 1987 году. В фильме Германа-младшего он и Довлатов представлены как близкие друзья. , братья по литературной тоске, но это сильно преувеличенный прием повествования. (По прибытии в Америку Бродский как-то упрекнул Довлатова за то, что тот обратился к нему на более неформальном русском языке «9».0003 ty », а не формальное « vy ». «Чушь какая», — писал Довлатов в письме, пересказывая эпизод Ефимову.)

В фильме Германа-младшего он и Довлатов представлены как близкие друзья. , братья по литературной тоске, но это сильно преувеличенный прием повествования. (По прибытии в Америку Бродский как-то упрекнул Довлатова за то, что тот обратился к нему на более неформальном русском языке «9».0003 ty », а не формальное « vy ». «Чушь какая», — писал Довлатов в письме, пересказывая эпизод Ефимову.)

Тем не менее оба писателя действительно плавали в одних и тех же кругах в Ленинграде, и Довлатов наблюдал состояние Бродского вные в действии. «Он не боролся с режимом. Он просто этого не заметил. Он действительно не знал о его существовании», — писал Довлатов об отношении Бродского или его отсутствии к советскому государству. «Он был уверен, что Дзержинский жив. И этот Коминтерн был названием музыкальной группы». В какой-то момент, рассказывает Довлатов, фасад многоквартирного дома Бродского в Ленинграде был украшен шестиметровым портретом Васила Мжаванадзе, грузинского политического деятеля и члена Политбюро в шестидесятые годы. Бродский смутился. «Это кто?» он спросил. «Он похож на Уильяма Блейка».

Бродский смутился. «Это кто?» он спросил. «Он похож на Уильяма Блейка».

Песни Сергея Довлатова | Маша Гессен

Нина Аловерт

Сергей Довлатов с Иосифом Бродским (справа) и Дэвидом Риффом (в центре), Нью-Йорк, 1984

В менее суровой стране, чем Россия, Сергей Довлатов был бы популярным писателем, чей революционный подход к письмо было бы затемнено легкостью тона, краткостью и кажущейся простотой большей части его работ. Публика полюбила бы его, но большинство критиков с пренебрежением отнеслись бы к вульгарности языка его персонажей и явно автобиографическому характеру большей части его произведений. Но Довлатов жил в Советском Союзе, где его прозу нельзя было публиковать, поэтому ему было отказано в заслуженной популярности. Что касается критиков, то он часто выпивал с ними, и они все же находили повод его уволить. Если верить преданиям Довлатова, один из них однажды похвалил рассказ, который ему показали, сказав: «Эта мне не нравится меньше, чем другие».

Довлатов родился в 1941 году и вырос в Ленинграде. К тридцати пяти годам ему удалось опубликовать в общей сложности два рассказа в советских журналах. Он работал в нескольких малоизвестных газетах, писал новости, которые предпочитал подписывать разными псевдонимами. Его первая книга была наконец издана русскоязычным издательством в США в 1977 году. Издание книги за границей было, с точки зрения писателя, признанием поражения — он терял надежду когда-либо увидеть книгу или хотя бы столько же, сколько очередной рассказ, напечатанный в СССР, — и, с точки зрения Советского государства, объявление войны.

Через пару лет Довлатов переехал в Нью-Йорк, где его ждал быстрый и впечатляющий успех. Он запустил еженедельную газету «Новый американец » («Новый американец»), недолго просуществовавшую, но популярную и влиятельную среди советских эмигрантов, десятки тысяч которых приземлились в США в конце 1970-х годов. У него примерно по книге в год печаталась русскоязычная эмигрантская пресса. Но что отличало его от всех советских писателей-эмигрантов, кроме его друга и товарища по ленинградской ссылке Иосифа Бродского, так это то, что Довлатов также много и хорошо публиковался в переводах. The New Yorker напечатал десять его рассказов в 1980-х годах, и большинство его книг было переведено на английский язык.

Но что отличало его от всех советских писателей-эмигрантов, кроме его друга и товарища по ленинградской ссылке Иосифа Бродского, так это то, что Довлатов также много и хорошо публиковался в переводах. The New Yorker напечатал десять его рассказов в 1980-х годах, и большинство его книг было переведено на английский язык.

Вернувшись в СССР, художественная литература Довлатова не могла быть опубликована до конца 1980-х, когда перестройка и гласность открыли двери в печать как для писателей-эмигрантов, так и для писателей, не придерживавшихся линии соцреализма. Критик, так скупо расхваливший Довлатова, бывшего однокашника, а ныне редактора ведущего литературного журнала, потом опубликовал его рассказы. Начали выходить книги Довлатова на серой мякотной бумаге, сыпавшейся на ощупь, но тиражами сначала в сотни тысяч, а потом в миллионы. Как только его работа достигла российской аудитории, в августе 19В 90 лет он умер от сердечного приступа в Нью-Йорке, за десять дней до своего сорок девятого дня рождения и за год до падения советского режима.

В течение следующего десятилетия литературная репутация Довлатова в России поднималась все выше и выше: он прошел путь от малоизвестного писателя до имени нарицательного и, наконец, до статуса классика. Довлатов для русского языка то же, что Касабланка и Марк Твен для американской речи: многие неатрибутированные и неустановленные литературные аллюзии и цитаты исходят из его произведений, а ему часто приписывают афоризмы, которых он никогда не произносил.

К концу 1990-х стало ясно, что творчество Довлатова глубоко и навсегда изменило язык и границы русской литературы. Он был первым русским писателем, использовавшим городской родной язык — в отличие от стилизованного деревенского языка, который предпочитали позднесоветские официальные писатели, и стерилизованного, идеализированного городского языка, которым пользовались квазиофициальные. «Сережа был, прежде всего, замечательным стилистом, — писал Иосиф Бродский через три года после смерти Довлатова:

Его рассказы основываются прежде всего на ритме предложения, интонации повествовательного голоса.

Они написаны как стихи: сюжет вторичен, это лишь повод для речи. Это скорее песня, чем рассказ. 1

Или, можно возразить, это повествование в чистом виде, где повествование имеет приоритет над историей.

Пока репутация Довлатова в России стремительно росла, в Америке, где его впервые узнали, о нем постепенно забыли. Последнее англоязычное издание его работы, Чемодан , перевод Антонины В. Буи, опубликован в 1990 году; однако он был переиздан в новом издании дочерью Довлатова Катериной в 2011 году. В России известность Довлатова постоянно поддерживается новыми изданиями, часто дополняемыми мемуарами: некоторые из многих женщин, которых бросил Довлатов, многие люди, которым он был обязан деньги, и многие из писателей, которых он знал и превзошел, написали о нем мемуары (а также по крайней мере два человека, которых он никогда не встречал). Но в Соединенных Штатах на момент его смерти непереведенной на английский осталась только одна из его книг — и сам Довлатов считал ее непереводимой. Сейчас Екатерина Довлатова закончила собственный перевод этой книги, которая на английском языке называется Пушкинские горы .

Сейчас Екатерина Довлатова закончила собственный перевод этой книги, которая на английском языке называется Пушкинские горы .

Реклама

Как и все книги Довлатова, « Пушкинские горы » представляет собой рассказ от первого лица о череде событий, схематично напоминающих события из жизни самого писателя. Каждая из книг Довлатова такова: « Зона » рассказывает о его службе в армии в качестве охранника ГУЛАГа; Чемодан представляет собой серию взаимосвязанных рассказов, каждый из которых призван дать предысторию предмета в эмигрантском чемодане автора. «Пушкинские холмы » во многом основан на времени, которое Довлатов работал гидом в тематическом парке Александра Пушкина, пока его жена и дочь, жившие отдельно друг от друга, готовились к эмиграции в Соединенные Штаты. Оставив множество зацепок, указывающих на автобиографичность своих книг, Довлатов усложнил дело, присвоив имена персонажам в соответствии с неразборчивой логикой или, возможно, без логики вообще. Некоторые из его персонажей носят имена настоящих друзей и знакомых; другие тонко замаскированы и звучат как их оригиналы; а третьи фиктивные. «Имена, события и даты, приведенные здесь, все реальны», — совершенно неточно написал Довлатов в примечании автора к Зона :

Некоторые из его персонажей носят имена настоящих друзей и знакомых; другие тонко замаскированы и звучат как их оригиналы; а третьи фиктивные. «Имена, события и даты, приведенные здесь, все реальны», — совершенно неточно написал Довлатов в примечании автора к Зона :

Я придумал только те детали, которые не были существенными. Поэтому любое сходство героев этой книги с живыми людьми является преднамеренным и злонамеренным. И все вымыслы были неожиданными и случайными. 2

В Пушкинские горы Довлатов еще больше запутывает вещи и будущих биографов, называя рассказчика в честь своего двоюродного брата Бориса Довлатова, печально известного ленинградского актера, ставшего аферистом. Говорят, что физическое сходство между ними было поразительным. А дочь рассказчика зовут Машей, по имени второй дочери Довлатова, которая была у него с первой женой вне брака, после рождения первой дочери со второй женой. Однако жена рассказчика носит имя Татьяна, которое, по-видимому, не принадлежало ни к одной из реальных возлюбленных писателя.

Рассказчик Пушкинские горы описывает встречу со своей будущей женой на вечеринке в мастерской скульптора. Он предлагает уйти вместе. Она соглашается:

Судя по всему, в студии было три двери. Один вел к лифту, другой к подбрюшью системы отопления, а третий к крыше.

Мне не хотелось возвращаться. И, судя по нарастающей громкости внутри, вечерние торжества шли к потасовке.

Я немного поколебался и ступил на грохочущую крышу. Таня последовала за мной.

Это самая очевидная аллегория дилеммы эмиграции, которую я видел. По общему мнению, Довлатов сопротивлялся эмиграции и боялся ее так, как может бояться только писатель: он боялся потерять отношение к языку и к читающей публике, — как ни слаба была эта связь для писателя, который не мог быть опубликован, — и он мог себе представить, как мучительно эмиграция будет. Но неприятности Довлатова в Ленинграде нарастали — он не только не мог быть опубликован, но и к 19В возрасте 78 лет он не мог пройти по улице без того, чтобы к нему не приставала полиция, и, казалось, было только два выхода: он мог попасть в тюрьму или уехать в Соединенные Штаты.

И Довлатов, и его многочисленные друзья, писавшие мемуары, описывали сладостно-горький привкус, который оставил у него американский успех. В The Craft он описал сцену, заимствованную из его собственного опыта:

Линн позвонила и сказала: «Я отправила перевод на The New Yorker . Им понравилось. Они напечатают его через два или три месяца».

« The New Yorker ?» Я попросил. — Это газета или журнал?

Линн была ошеломлена моим невежеством. « The New Yorker , — сказала она, — один из самых популярных журналов в Америке. Они заплатят несколько тысяч долларов».

«Вау, — сказал я. Честно говоря, я даже не удивился. Я ждал слишком долго. 3

Линн здесь вымышленная версия Анны Фридман, которая благодаря Бродскому стала американской переводчицей Довлатова. Как бы двойственно ни относился Довлатов к своему успеху в США, в Советском Союзе он не мог о нем и мечтать: решение эмигрировать было равносильно падению в пропасть.

Жена рассказчика в Пушкинские горы , однако, шагает в эмиграцию так же спокойно и решительно, как ступила на крышу: она ищет настоящих перемен. Сначала она разводится с рассказчиком в России, но остается с ним; когда это не меняет ни его, ни ее жизнь сколько-нибудь заметным образом, она решает уйти. Здесь Довлатов, похоже, создал образ именно своей реальной жены. «Я подумала, что, пока я еще физически здорова, надо попробовать начать какую-то новую жизнь», — сказала вдова Довлатова Елена его биографам тридцать лет спустя. «Все, что мне было нужно, — это радикальные перемены. И эмиграция дала мне такую возможность». 4

Реклама

В то время как подтекстом Пушкинские горы является агония принятия решения об эмиграции, внешне книга по большей части представляет собой рассказ о пьянстве. В начале романа, когда рассказчик начинает свой путь на Пушкинские горы, мы получаем снимок его персонажа и состояния его здоровья:

Я сидел у двери.

Через минуту материализовался официант с огромными войлочными бакенбардами.

«Что тебе нравится?»

«Я рад, — сказал я, — чтобы все были добрыми, скромными и вежливыми».

Официант, насытившись разнообразием жизни, ничего не сказал.

«Мое удовольствие — полстакана водки, пиво и два бутерброда».

«Какого типа?»

«Колбаса, наверное».

Я достал пачку сигарет и закурил. Мои руки неудержимо дрожали. «Стакан лучше не ронять…» И тут за соседний столик сели две утонченные старушки. Они выглядели так, как будто они были из нашего автобуса.

Официант принес небольшой графин, бутылку пива и две шоколадки.

— Бутербродов больше нет, — объявил он с притворной трагедией.

Я заплатил.

Я поднял стакан и тут же опустил его. Мои руки тряслись, как у эпилептика. Старушки посмотрели на меня с отвращением. Я попытался улыбнуться:

«Посмотри на меня с любовью!»

Дамы вздрогнули и поменялись столами.

Рассказчик пьет. Жена с ним разводится из-за пьянства. Именно из-за своего пьянства, а также из-за развода и долгов, вызванных пьянством, рассказчик переезжает на Пушкинские горы, где работает проводником.

Там он неохотно приобщается к культу Пушкина, величайшего из великих распутных русских гениев, степень влияния которого на русскую культуру стала полностью ясна только после его ранней смерти:

Чем больше я узнавал Пушкина, тем меньше Мне захотелось поговорить о нем. Особенно на таком смущающем уровне… Что меня больше всего интриговало в Пушкине, так это его олимпийская отстраненность. Его готовность принять и выразить любую точку зрения…. Как луна, освещающая путь и добыче, и хищнику.

Какое-то время в Пушкинских горах рассказчик сопротивляется выпивке. Вместо этого он наблюдает за пьянством других и размышляет сам:

Несколько раз Митрофанов и Потоцкий приглашали меня выпить с ними. Я отказался. Это не потребовало никаких усилий с моей стороны. Я легко могу отказаться от первой рюмки. Это остановка, которой я не научился. Мотор хороший, но тормоза меня подводят….

Смешные пассажи — это легкомысленное писание о пьянстве и прочих распространенных бедах, обеспечивших Довлатову массовую популярность в России.

Но именно из-за этих пассажей сам Довлатов считал, что книгу нельзя перевести: в них фигурирует Миша, один из двух деревенских пьяниц в романе, обладающих уникальными манерами речи. Один говорит советскими газетными заголовками и лозунгами, другой — что-то среднее между тарабарщиной и своим языком. Рассказчик объясняет:

С некоторым трудом я уловил суть его обширных монологов.

Более того, выступление Миши было организовано замечательно. Только существительные и глаголы произносились четко и надежно. В основном в неподходящих сочетаниях. Все второстепенные части речи Михаил Иваныч употреблял по своему усмотрению. Какие бы ни оказались. Не говоря уже о предлогах, частицах и союзах. Он создавал их на ходу. Его речь мало чем отличалась от классической музыки, абстрактного искусства или песни щегла. Эмоции явно преобладали над смыслом.

Представим, что я сказал:

«Миша, пожалуй, тебе стоит отказаться от соуса, хотя бы ненадолго».

В ответ я слышу:

«Опарыш-педик, Бог знает что… Получит пятерку утром и выстрелит на фабрику мочи… Аванс на депозите… Как дела, имма бросить?… Что за хитрость?…

Катерина Довлатова в переводе Миши звучит так, будто он создал свой собственный язык из обрывков американского английского и сленга. Голосом рассказчика она придерживается противоположного подхода: в споре великих переводчиков она падает на сторону формальной эквивалентности, школы максимально близкого соблюдения синтаксиса оригинала. Такой подход создает своего рода акцентированную прозу, которая в лучшем случае передает часть ритма и мелодии языка оригинала. «У тебя есть какие-то способности, а может и не быть», — говорит себе рассказчик в этом переводе, используя отчетливо русскую структуру предложения.

Голосом рассказчика она придерживается противоположного подхода: в споре великих переводчиков она падает на сторону формальной эквивалентности, школы максимально близкого соблюдения синтаксиса оригинала. Такой подход создает своего рода акцентированную прозу, которая в лучшем случае передает часть ритма и мелодии языка оригинала. «У тебя есть какие-то способности, а может и не быть», — говорит себе рассказчик в этом переводе, используя отчетливо русскую структуру предложения.

Альтернатива формальной эквивалентности поддерживается сторонниками динамической эквивалентности, которые выступают за перевод таким образом, чтобы в переводе получалось такое же впечатление от чтения, как и в языке оригинала (с соответственно меньшим уважением к синтаксису и фигурам речи в оригинале). ). За некоторыми заметными исключениями, английские переводы русской литературы следовали традиции формальной эквивалентности (хотя сами русские, начиная с самого Пушкина, твердо верят в динамическую эквивалентность как в единственно возможный подход к переводу).

Довлатовские переводы Анны Фридман также следовали этой формальной традиции. Однако перевод «Чемодан » Антонины В. Буис 1990 года происходит из школы динамической эквивалентности, и проза Довлатова внезапно терпит неудачу. Причина, вероятно, в том, что русский критик Александр Генис назвал «обманчивой» простотой Довлатова. «Простота Довлатова не первична, — писал Генис. «Это результат вычитания, продукт преодоления сложности». 5

Перевод Катерины Довлатовой временами кажется почти прозрачным, как будто сквозь текст просматривается оригинальный русский язык. Это происходит, когда рассказчик описывает Пушкина: «Не монархист, не заговорщик и не христианин — он был только поэт, гений, и он сострадал круговороту жизни в целом». Более динамичный перевод мог бы закончиться словами «сострадание ко всему живому».

Как переводчик Катерина Довлатова отнюдь не строгий формалист. Она не только отклоняется от этой школы, когда переводит довлатовских пьяниц, но и рискует в других случаях, иногда с сильным эффектом. Во фразе «Татьяна встала над моей жизнью, как утренний свет зари» переводчик вводит аллюзию на американский национальный гимн, которая, конечно же, отсутствует в оригинале. Однако образ кажется вполне подходящим, поскольку рассказчик продолжает:

Во фразе «Татьяна встала над моей жизнью, как утренний свет зари» переводчик вводит аллюзию на американский национальный гимн, которая, конечно же, отсутствует в оригинале. Однако образ кажется вполне подходящим, поскольку рассказчик продолжает:

То есть спокойно, красиво, не вызывая излишних эмоций. Чрезмерным было только ее равнодушие. Ее беспредельное равнодушие было сравнимо с природным явлением…

И тут появляется Валерий Марков, второй из непереводимых пьяниц Пушкинских гор, которого рассказчик сравнил с «неисправным громкоговорителем». Его выступление Екатерина Довлатова переводит как непрерывный поток идейных возгласов: «Руки прочь от Вьетнама и Камбоджи! Граница закрыта! Карацупа никогда не спит! Лица еврейской национальности исключены!» (Никита Карацупа, как поясняет примечание переводчика, был легендарным советским пограничником.)

Столкнувшись с таким уровнем идеологического абсурда, с одной стороны, и окончательным решением жены покинуть страну, взяв с собой дочь, с другой, рассказчик падает с колес. Ироничное, отстраненное описание чужого пьянства сменяется все более мрачным взглядом изнутри запоя:

Ироничное, отстраненное описание чужого пьянства сменяется все более мрачным взглядом изнутри запоя:

Вера принесла мне брюки. Я оделся. Потом наденьте туфли, предварительно вытряхнув сосновые иголки. С отвращением закурил сигарету…

Тяжелый привкус утра заглушил позор вчерашнего дня.

И через пару страниц:

Мы заснули у кого-то на сеновале в Петровском. Утром этот кошмар начался снова. Даже конюхи с лесопилки отшатнулись от нас.

К тому же Марков ходил с сиреневым абажуром на голове. У меня не хватало левого рукава.

Он приходит в себя ровно настолько, чтобы перевезти себя в Ленинград на прощальную вечеринку жены и дочери. Как только они выключены, он возобновляет питье. Читатель понимает, что в бездну упал рассказчик, а не его эмигрантская семья:

На одиннадцатый день у меня начались галлюцинации. Это были не демоны, это были ваши садовые коты.

Белый и серый. Несколько из них.

Потом я попал под ливень маленьких червей. На животе появились красные пятна. Кожа на ладонях начала шелушиться.

Выпивка закончилась. Деньги закончились. У меня не было сил идти куда-то или что-то делать.

Спуск пьяницы в Пушкинские горы , от слабой надежды до полного отчаяния, возможно, является одним из величайших вкладов Довлатова в русскую литературу. В реальной жизни писатель пережил эмиграцию жены и дочери, продолжал пьянствовать и писать, публиковался за границей, столкнулся с преследованием и уголовным преследованием, был арестован и заключен в тюрьму на две недели и, наконец, решил эмигрировать, а не оказаться за решеткой. .

Через год после того, как Елена и Кэтрин уехали из Советского Союза, Сергей Довлатов переехал к ним в Квинс, Нью-Йорк. Через несколько лет у них с женой родился сын. Сергей Довлатов добился впечатляющего литературного успеха, который, по его словам, в его мрачном настроении пришел слишком поздно.

Мне нужен обыкновенный банальный перочинный нож, из дешевеньких, попроще. Чтоб было там шило и минимум одно лезвие. Не следует посылать портящихся продуктов, т. к. посылка лежит обычно на почте дней 5, а то и больше. Хочу добавить, что я абсолютно сыт, причем питаюсь небезынтересно. Было бы здорово, если б ты прислал 2 банки гуталина и какую-нибудь жидкость или порошок для чистки медной бляхи. У нас почему-то этих вещей нет, и приходится тянуть друг у друга.

Мне нужен обыкновенный банальный перочинный нож, из дешевеньких, попроще. Чтоб было там шило и минимум одно лезвие. Не следует посылать портящихся продуктов, т. к. посылка лежит обычно на почте дней 5, а то и больше. Хочу добавить, что я абсолютно сыт, причем питаюсь небезынтересно. Было бы здорово, если б ты прислал 2 банки гуталина и какую-нибудь жидкость или порошок для чистки медной бляхи. У нас почему-то этих вещей нет, и приходится тянуть друг у друга. Республика Коми — Ленинград. 1 августа 1962 года

Республика Коми — Ленинград. 1 августа 1962 года

Комарово — Ленинград. Май 1968 года

Комарово — Ленинград. Май 1968 года Об аспирантуре думаю. Но отсюда трудно думать. Приеду — разберусь. Самая общая перспектива такова. Идеально было бы найти работу, близкую к литературе или журналистике. <…> Можно что-то преподавать. Можно работать корректором. Не знаю… Аспирантура тоже вариант. Но я же все еще не знаю языка. Хоть и занимаюсь. Но это, повторяю, вариант. Думаю я и о таком пути. Заниматься год неквалифицированной работой. Физической, например. Чтобы совершенствоваться в языке. Параллельно издавать старые и новые вещи, искать дорогу в амер. периодику. <…>

Об аспирантуре думаю. Но отсюда трудно думать. Приеду — разберусь. Самая общая перспектива такова. Идеально было бы найти работу, близкую к литературе или журналистике. <…> Можно что-то преподавать. Можно работать корректором. Не знаю… Аспирантура тоже вариант. Но я же все еще не знаю языка. Хоть и занимаюсь. Но это, повторяю, вариант. Думаю я и о таком пути. Заниматься год неквалифицированной работой. Физической, например. Чтобы совершенствоваться в языке. Параллельно издавать старые и новые вещи, искать дорогу в амер. периодику. <…> Вена — Бостон. 24 октября 1978 года

Вена — Бостон. 24 октября 1978 года  Я говорила ему, что его любят в Питере, что едва ли не в каждом доме, где я бывала, его цитируют наизусть.

Я говорила ему, что его любят в Питере, что едва ли не в каждом доме, где я бывала, его цитируют наизусть. <…>

<…>