Что такое бихевиоризм и чему он может нас научить

3 февраляЛикбезЖизнь

Психологи подскажут, как мотивировать себя и не попасться на удочку рекламы.

Поделиться

0Что такое бихевиоризм

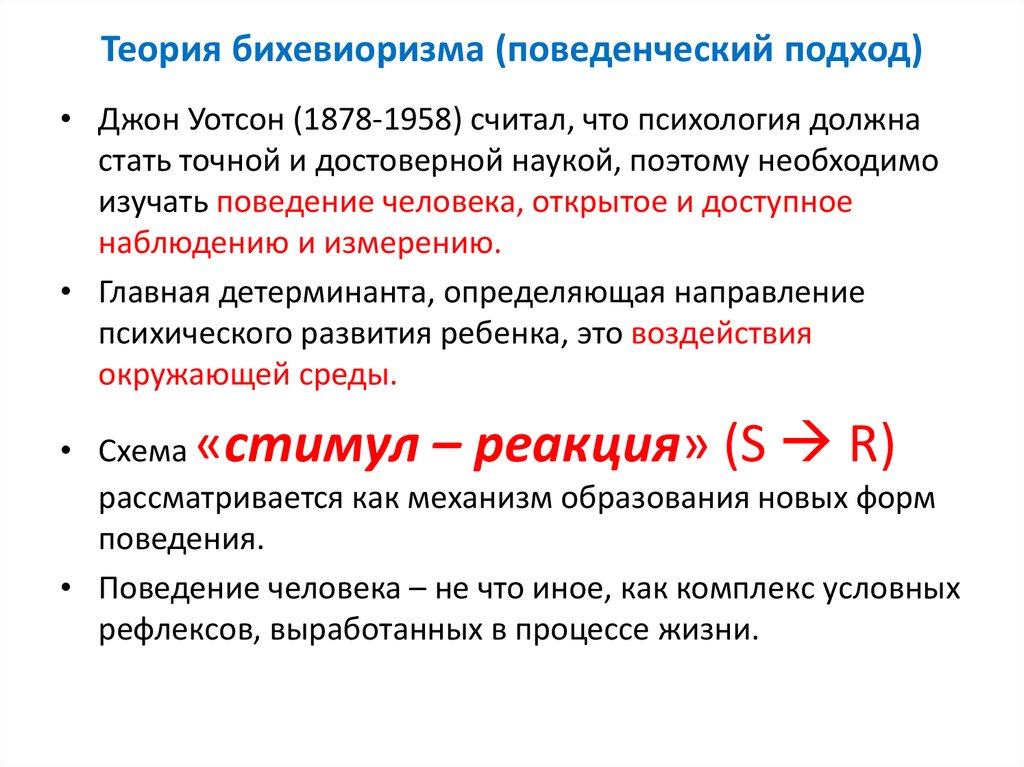

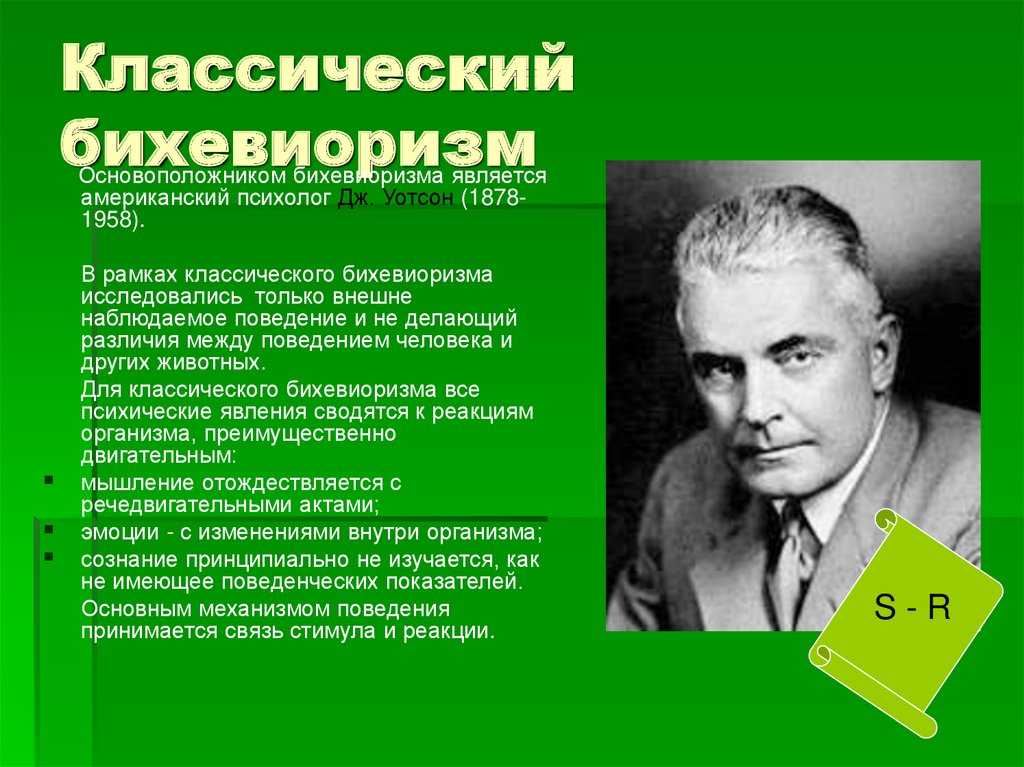

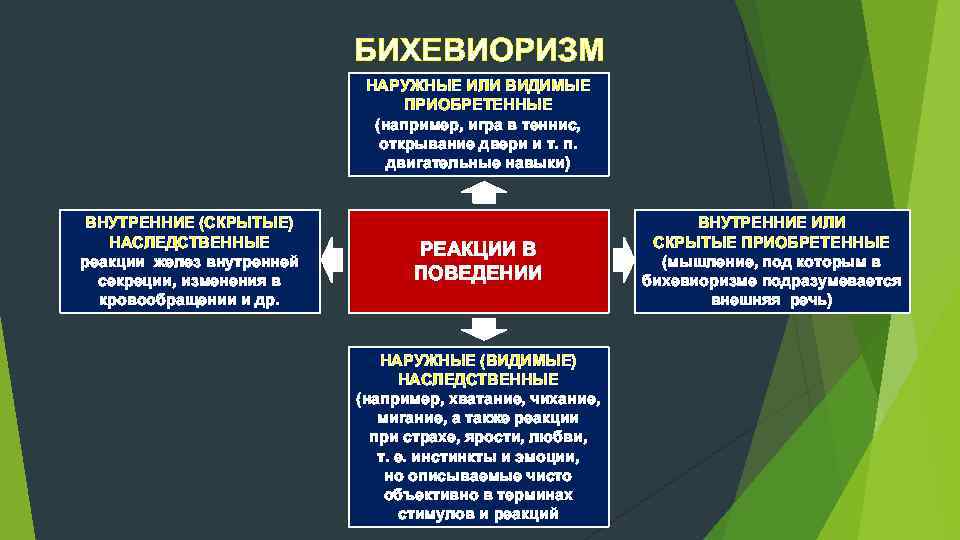

Это направление психологии, которое изучает объективные наблюдаемые явления в поведении человека (в первую очередь реакции на стимулы), а не субъективные вроде чувств или сознания. Согласно бихевиоризму, отношения «стимул — реакция» обуславливают все наши поступки и действия.

Эта концепция возникла на основе работ российского биолога Ивана Павлова об условных рефлексах. Вдохновлённый его трудами психолог Джон Уотсон в 1913 году написал статью о принципах бихевиоризма. Американец предложил по‑новому взглянуть на человека через наблюдаемые явления: стимулы, рефлексы и инстинкты.

Так как чувства, мотивы, сознание и разум невозможно исследовать экспериментальным путём, их бихевиористы считают непознаваемыми. Они также выступают против рассмотрения любого внутреннего опыта, называя его субъективным. Важно только то, как человекреагирует на окружающий мир, а не то, что он думает о нём.

Важно только то, как человекреагирует на окружающий мир, а не то, что он думает о нём.

Так бихевиористы хотели придать психологии больший вес и перевести её в разряд естественных наук. И во многом это получилось. Например, сторонникам этого подхода удалось использовать математические и статистические методы, а также подтверждать результаты экспериментов при повторных опытах.

На волне подъёма доказательной науки в первой половине XX века бихевиоризм стал очень популярным, особенно в США.

Почему бихевиоризм подвергся критике

С самого начала подход был очень ограничен. Бихевиоризм полностью исключал фактор наследственности, игнорировал роль процессов мышления и принятия решений, не считал существенными открытия нейробиологии.

Представители последней, например, установили, что зоны мозга, закрепляющие определённое поведение, не совпадают с областями, отвечающими за наше удовольствие. Поэтому даже у животных кормление не всегда приводит к обучению новым навыкам, или, проще говоря, дрессировке.

Также бихевиористы считали, что различий в поведении людей и животных нет. Это сыграло с ними злую шутку, ведь большинство их опытов проводилось на крысах, а результаты распространялись на поведение людей. Конечно, такой подход не совсем научен.

Поэтому сегодня бихевиоризм в чистом виде практически не применяется.

Чему бихевиоризм может нас научить

Несмотря на критику, некоторые его положения не утратили актуальности.

1. Окружающая среда сильно воздействует на нас

Этот принцип и сегодня, когда бихевиоризму уже больше 100 лет, остаётся одним из основополагающих в психологии. Во внешних причинах психологи находят источники комплексов, страхов и переживаний.

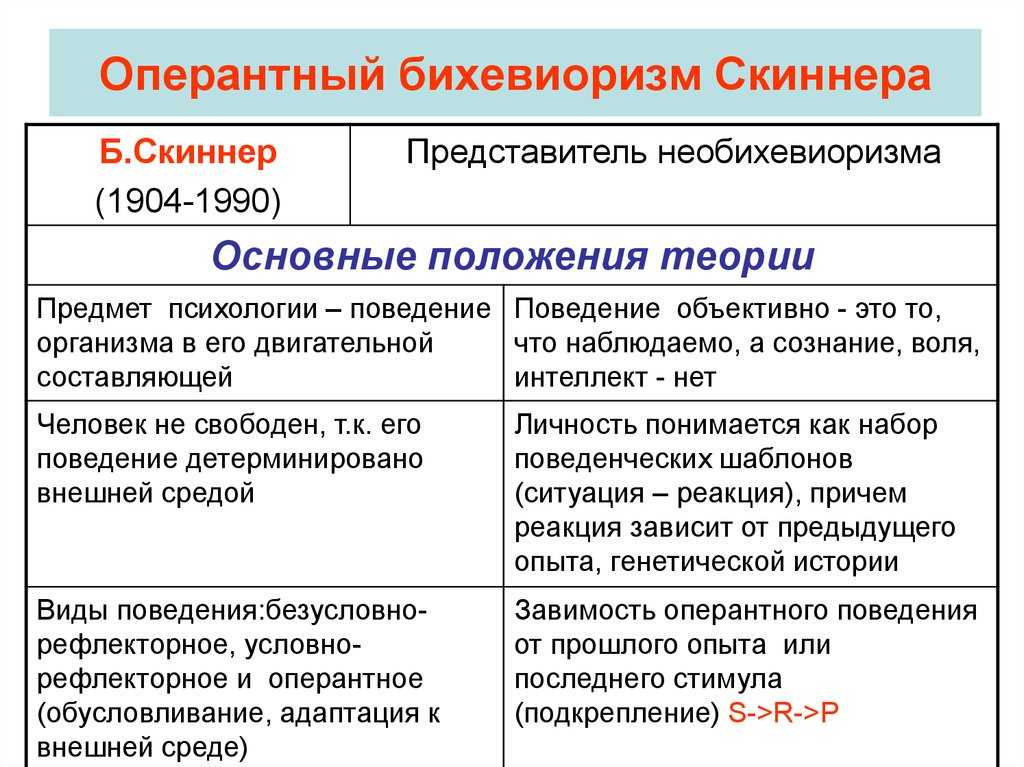

Окружающая среда во многом определяет наши действия. Например, один из известнейших бихевиористов — Бернес Фредерик Скиннер считал, что человек запоминает реакцию окружения на своё поведение, и в дальнейшем поступает тем или иным образом в зависимости от возможных последствий. То есть мы усваиваем, какие условия приводят к положительному результату, а какие — к отрицательному, и действуем соответственно. Поэтому, если хотите оставаться собой, не забывайте анализировать свои действия: действительно ли вы поступили так, как хотели, и не было ли сторонних факторов.

Поэтому, если хотите оставаться собой, не забывайте анализировать свои действия: действительно ли вы поступили так, как хотели, и не было ли сторонних факторов.

2. На поведение людей можно влиять

Бихевиористы чересчур абсолютизировали идею внешнего воздействия на поведение человека и практически отрицали роль личности. Например, заявляли, что в полностью контролируемых условиях смогут вырастить из ребёнка кого угодно. При этом его врождённые способности, склонности и желания не должны были бы иметь особого значения.

Сегодня мы знаем, что это не так. Например, дети в детских домах воспитываются примерно в одних и тех же социальных условиях, но всё равно обладают разными характерами.

Тем не менее доля истины в воззрениях бихевиористов есть. Например, с помощью назойливой рекламы маркетологи могут формировать у нас желание приобрести продукт. По сути это чуть более сложное отношение «стимул — реакция»: герой рекламного ролика многократно призывает купить товар, и у нас появляться мысль о потребности в этом. Так что надо внимательнее относиться к таким мыслям — вполне возможно, подобные траты не так уж и необходимы.

Так что надо внимательнее относиться к таким мыслям — вполне возможно, подобные траты не так уж и необходимы.

3. Бороться нужно не с последствиями, а с причиной психологических проблем

Ориентацию на поиск источника проблем, а не на исправление последствий, переняли когнитивисты. На этом принципе основана когнитивно‑поведенческая терапия. Она помогает человеку изменить свои привычки, образ действий и мыслей так, чтобы не испытывать негативных психологических эффектов. Например, беспокойства из‑за поведения других людей.

4. Поощрение работает, а наказание — не очень

Награда закрепляет определённые поступки, а наказание отталкивает от них. Именно так работает система школьных отметок.

Однако бихевиористы предложили чуть более сложный взгляд. Скиннер писал, что пряник важнее кнута. Психолог считал, что награда лучше всего стимулирует человека, а наказание не отвращает от плохих поступков, но лишь заставляет искать иные способы их совершать. Например, учиться врать. Поэтому, если хотите развить в себе или в ком‑то другом хорошие привычки и минимизировать плохие, активнее используйте похвалу.

Поэтому, если хотите развить в себе или в ком‑то другом хорошие привычки и минимизировать плохие, активнее используйте похвалу.

Читайте также 🧐👁️🧠

- «Всё предопределено». Может ли детерминизм облегчить жизнь

- Как когнитивная психология помогает нам лучше понять себя

- Психоанализ: в чём состоит теория Фрейда и работают ли его методы

- Какие проблемы поднимает социальная психология и как она предлагает их решать

- Выбора нет? Существует ли свобода воли

бихевиоризм | это.

.. Что такое бихевиоризм?

.. Что такое бихевиоризм?БИХЕВИОРИЗМ (с. 87)

Бихевиоризм — один из немногих англицизмов, использование которого оправдано самой природой нашего языка. С помощью «изма» можно вывести название системы почти из любого слова, но попробуйте проделать это с «поведением» (behavior по-английски буквально и означает — поведение). Данная школа — крупнейшая в мировой психологии XX в. — всегда была представлена в России (как в научных работах, так и в учебных курсах) очень скупо и преимущественно критически. В результате в сознании российских психологов бихевиоризм представлен в основном в виде набора упреков в его адрес. Попробуем сформулировать самые важные из этих упреков. Итак, бихевиоризм оказывается сильно уязвим для критики в связи с тем, что он:

- заставил психологию отказаться от того, что есть в ней самого волнующего и привлекательного, — внутреннего мира, то есть сознания, чувственных состояний, душевных переживаний;

- трактует поведение как совокупность ответных реакций на определенные раздражители, тем самым низводя человека до уровня автомата, робота, марионетки;

- опираясь на тот аргумент, что все поведение выстраивается в ходе прижизненной истории, пренебрегает врожденными способностями и склонностями;

- не уделяет внимания изучению мотивов, намерений и целевых установок человека;

- не в силах объяснить яркие творческие достижения в науке и искусстве;

- опирается на опыт изучения животных, а не человека, поэтому представляемая им картина человеческого поведения ограничивается теми чертами, которые человек разделяет с животными;

- неэтичен, так как использует в экспериментах жестокие методы, включая болевое воздействие;

- недостаточное внимание уделяет индивидуально-психологическим особенностям, пытаясь свести их к индивидуальному репертуару поведения;

- игнорирует категории морали и нравственности;

- антигуманен и антидемократичен, поскольку ставит своей целью манипуляцию поведением, так что его результаты хороши для концлагеря, а не для цивилизованного общества.

Как это ни покажется невероятно, но все эти утверждения почти дословно почерпнуты из работы самого знаменитого бихевиориста Б.Ф.Скиннера. Одну из своих самых известных книг он начинает перечнем упреков в адрес своей позиции, с тем чтобы затем их отвергнуть. Так уж повелось, что бихевиористам постоянно приходится оправдываться. Получается это иногда убедительно, иногда — не очень. Дабы разобраться в справедливости выдвинутых претензий и соответствующих контраргументов, попробуем проследить историю их возникновения. Как получилось, что бихевиористы дали столько поводов для критики, и можно ли что-то сказать в их защиту?

Психология оформилась в самостоятельную науку в последней четверти XX в. Ее предметом было провозглашено сознание, а основным методом — интроспекция, т.е. изощренное профессиональное самонаблюдение. В качестве центральной задачи ставилось изучение содержания сознания, выявление его элементов (которых, по некоторым гипотетическим оценкам, должны насчитываться десятки тысяч) и связей между ними, образующихся по законам ассоциации.

Сегодня этот этап развития психологии справедливо расценивается как перевернутая страница в истории науки. Однако понадобилось несколько десятилетий, чтобы со всей очевидностью высветилась ограниченность интроспективного подхода и его невысокая практическая ценность.

Для своего времени (начало XX в.) бихевиоризм явился новым позитивным вкладом в науку, обеспечившим ее прогресс. Так же, впрочем, как и фрейдизм, позволивший по-новому оценить многие явления душевной жизни. Однако уже по прошествии полувека эти две основные силы в психологии (об интроспекционизме никто уже всерьез не вспоминал) продемонстрировали присущие им слабости и издержки и фактически побудили новое поколение психологов объединиться в «третью силу» под знаменами гуманистической психологии. Кстати, именно от гуманистов в адрес бихевиоризма раздавалась самая серьезная критика. А вот сегодня, по прошествии еще полувека, уже вполне очевидно, что и «третья сила» оказалась не безупречна и далеко не все ее амбиции основательны.

Эру науки о поведении принято отсчитывать с 1913 г., когда Джон Уотсон на ежегодном собрании Американской психологической ассоциации выступил с программным докладом «Психология с точки зрения бихевиориста», который в том же году был опубликован. Однако идеи бихевиоризма к тому времени уже витали в воздухе, и главная заслуга Уотсона состоит, пожалуй, в том, что он их озвучил. В этом смысле Уотсон, безусловно, выступил революционером.

Представление об адаптивной (по отношению к внешним стимулам) природе психики и рефлекторном характере поведения восходит еще к картезианскому учению о рефлексе, сформулированному в XVII в. (сам Декарт, кстати, термина «рефлекс» еще не употреблял, да и механизм проведения нервных импульсов на том уровне развития науки был еще неведом, однако схема циркуляции «животных духов» довольно точно предвосхитила схему рефлекторной дуги). Сама идея тождества механизмов поведения всех живых организмов — как животных, так и человека — принадлежит именно Декарту. Правда, Декарт специфику человеческого поведения все же видел в его одухотворенности, отчего бихевиористы категорически отказались.

Сама идея тождества механизмов поведения всех живых организмов — как животных, так и человека — принадлежит именно Декарту. Правда, Декарт специфику человеческого поведения все же видел в его одухотворенности, отчего бихевиористы категорически отказались.

Философскую основу бихевиоризма составил сплав позитивизма и прагматизма. Основатель позитивизма, французский философ Огюст Конт считал, что единственно истинным знанием является знание об объективно наблюдаемых явлениях. Соответственно, подлинно научному исследованию доступны только наблюдаемые факты, что совершенно исключает из исследовательского инструментария всякие субъективные методы, в первую очередь — интроспекцию. К началу XX в. именно позитивизм определял ту научную атмосферу, «дух времени», в которых вызревала революция в психологии. Философия прагматизма, ведущими представителями которой выступали У.Джемс и Дж.Дьюи, выдвигала в качестве критерия истинности любого учения, любой концепции их практическую пользу (тут легко проследить аналогию с марксистской формулой «практика — критерий истины», хотя у нас ее долгие годы не принято было замечать).

Дьюи и Джемс повлияли на становление бихевиоризма не только своими философскими, но и психологическими идеями. В историю психологии Джон Дьюи (известный у нас преимущественно как философ и теоретик школьного воспитания) вошел как автор программной статьи «Понятие о рефлекторном акте в психологии» (1896), в которой призвал перейти к новому пониманию предмета психологии, признать таковым целостный организм в его адаптивной по отношению к среде активности. В ту пору Дьюи работал в Чикагском университете, где под его влиянием сформировалась группа психологов, объявивших себя в противовес школе Вундта и Титченера функционалистами. Их кредо высказал Джеймс Энджелл в президентском адресе к Американской психологической ассоциации — «Область функциональной психологии» (1906). В нем функциональная психология определялась как учение о психических операциях в противовес структуралистскому учению о психических элементах. Операции выполняют роль посредников между потребностями организма и средой.

Эти представления, несомненно, оказали влияние на Уотсона, который некоторое время работал в Чикагском университете в качестве ассистента Энджелла.

Джемса, который, как известно, ни к какой научной школе не примыкал и собственной не создал, часто относят к предшественникам бихевиоризма на основании его теории эмоций. Представление Джемса об эмоциях, удивившее современников своей парадоксальностью, было первоначально изложено в 1884 г. в журнальной статье «Что такое эмоция?».

Вопреки казавшемуся неоспоримым представлению о том, что эмоция служит источником физиологических изменений в различных системах организма, Джемс предложил рассматривать ее не как первопричину, а как результат этих изменений: внешний раздражитель вызывает в организме (мышцах и внутренних органах) пертурбации, которые переживаются субъектом в форме эмоциональных состояний. Пафос выступления Джемса состоял в том, чтобы превратить эмоциональные состояния в объект, доступный естественно-научному постижению. Эту задачу он пытался решить сведением субъективно переживаемого к телесному. Гипотеза Джемса носила умозрительный характер и впоследствии не выдержала опытной проверки, но в свое время сыграла роль катализатора новых воззрений на психические процессы.

Пафос выступления Джемса состоял в том, чтобы превратить эмоциональные состояния в объект, доступный естественно-научному постижению. Эту задачу он пытался решить сведением субъективно переживаемого к телесному. Гипотеза Джемса носила умозрительный характер и впоследствии не выдержала опытной проверки, но в свое время сыграла роль катализатора новых воззрений на психические процессы.

В 1910 г. Энджелл писал, что термин «сознание» в конце концов исчезнет из психологии, как это произошло с термином «душа». Три года спустя, незадолго до появления манифеста Уотсона, Энджелл предположил, что будет гораздо полезнее просто забыть о сознании и вместо этого объективно описывать поведение людей и животных. В 1911 г. Уолтер Пилсбери в своей книге определил психологию как науку о поведении. Он настаивал, что к человеку надо относиться столь же объективно, как и к любому объекту физического мира. В том же году Вильям Монтегю представил в нью-йоркское отделение АПА работу под названием «Не потеряла ли психология сознание?». Он писал о «движении, стремящемся избавиться от концепции разума или сознания и заменить их понятием поведения как достаточного объекта для психологических исследований». В те же годы появляются книги Макса Майера «Фундаментальные законы человеческого поведения», Уильяма Мак-Дугалла «Психология: изучение поведения». Уотсону оставалось выйти на трибуну и провозгласить, что революция, о которой так долго говорили психологи, свершилась!

Он писал о «движении, стремящемся избавиться от концепции разума или сознания и заменить их понятием поведения как достаточного объекта для психологических исследований». В те же годы появляются книги Макса Майера «Фундаментальные законы человеческого поведения», Уильяма Мак-Дугалла «Психология: изучение поведения». Уотсону оставалось выйти на трибуну и провозгласить, что революция, о которой так долго говорили психологи, свершилась!

Конечно, нельзя недооценивать и собственные заслуги Уотсона, обобщившего свой 12-летний опыт изучения поведения животный, а также богатый опыт, накопленный к тому времени в лабораториях Америки и… России! В США первая подопытная крыса была запущена в первый экспериментшьный лабиринт еще в 1900 г., а в России изучение собачьих рефлексов началось еще раньше. Нет ничего удивительного в том, что в американских учебниках психологии, Россию высокомерно игнорирующих, пара русских имен все же обязательно упоминается — Павлов и Бехтерев. Понятно, что упоминаются они — причем с большим почтением — в главах, посвященных бихевиоризму.

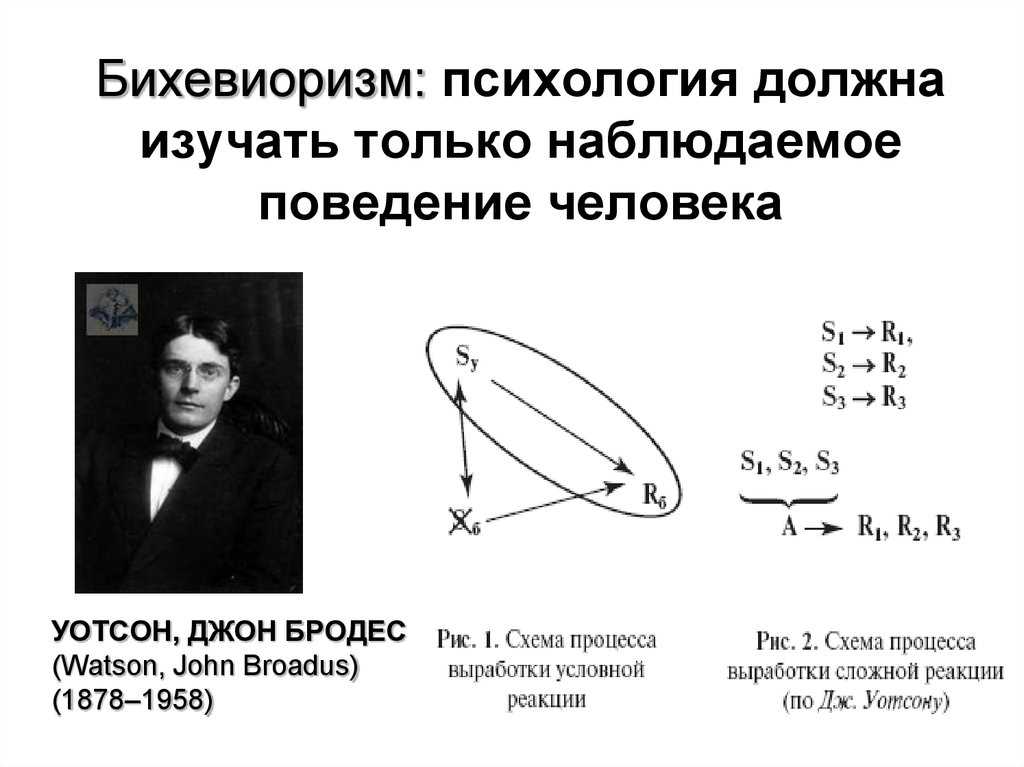

Отказавшись от традиционных для академической психологии понятий, прежде всего — сознания, недоступного объективному изучению, психологи-бихевиористы сосредоточили внимание на том, что «весомо, грубо, зримо», — феноменах поведения и именно в терминах поведения стали трактовать все явления душевной жизни. Поведение трактовалось ими как совокупность реакций на стимулы внешней среды. Такая трактовка сама по себе открывала перед исследователями широкие перспективы. Ведь, согласно их представлениям, знание природы стимула позволяет предвидеть соответствующую реакцию, и наоборот, по характеру реакции можно судить о вызвавшем ее стимуле. Поэтому, используя необходимые стимулы при умелом манипулировании подкреплением (поощряя одни реакции и подавляя другие), можно добиться желаемого поведения. Понятно, что на первый план в исследованиях выдвигалось научение — приобретение и закрепление нового опыта.

Практическое применение бихевиоральных схем продемонстрировало исключительно высокую эффективность — прежде всего в области исправления «нежелательного» поведения. Психотерапевты поведенческого направления предпочли отбросить рассуждения о внутренних терзаниях и стали рассматривать психологический дискомфорт как следствие неправильного поведения. В самом деле, если человек не умеет вести себя адекватно складывающимся жизненным ситуациям, не умеет налаживать и поддерживать отношения с близкими, с коллегами, с противоположным полом, не может отстоять свои интересы, решать возникающие проблемы, то отсюда один шаг до всяческих депрессий, комплексов и неврозов, которые по сути дела выступают лишь следствиями, симптомами. Лечить надо не симптом, а болезнь, то есть решать проблему, лежащую в основе психологического дискомфорта, — поведенческую проблему. Иными словами, человека надо научить правильно себя вести. Если вдуматься — не на этом ли основана идеология всей тренинговой работы?

Психотерапевты поведенческого направления предпочли отбросить рассуждения о внутренних терзаниях и стали рассматривать психологический дискомфорт как следствие неправильного поведения. В самом деле, если человек не умеет вести себя адекватно складывающимся жизненным ситуациям, не умеет налаживать и поддерживать отношения с близкими, с коллегами, с противоположным полом, не может отстоять свои интересы, решать возникающие проблемы, то отсюда один шаг до всяческих депрессий, комплексов и неврозов, которые по сути дела выступают лишь следствиями, симптомами. Лечить надо не симптом, а болезнь, то есть решать проблему, лежащую в основе психологического дискомфорта, — поведенческую проблему. Иными словами, человека надо научить правильно себя вести. Если вдуматься — не на этом ли основана идеология всей тренинговой работы?

Один из прикладных аспектов поведенческой психологии все мы постоянно испытываем на себе, подвергаясь неустанному и, надо признать, весьма эффективному воздействию рекламы. Как известно, основоположник бихевиоризма Уотсон, лишившийся вследствие скандального развода всех академических должностей, нашел себя в рекламном бизнесе и немало в нем преуспел. Сегодня герои рекламных роликов, склоняющие нас к покупке того или иного товара, — это фактически солдаты армии Уотсона, стимулирующие согласно его заветам наши покупательские реакции. Можно сколько угодно ругать тупую назойливую рекламу, но ее создатели не вкладывали бы в нее бешеные деньги, будь она бесполезна.

Как известно, основоположник бихевиоризма Уотсон, лишившийся вследствие скандального развода всех академических должностей, нашел себя в рекламном бизнесе и немало в нем преуспел. Сегодня герои рекламных роликов, склоняющие нас к покупке того или иного товара, — это фактически солдаты армии Уотсона, стимулирующие согласно его заветам наши покупательские реакции. Можно сколько угодно ругать тупую назойливую рекламу, но ее создатели не вкладывали бы в нее бешеные деньги, будь она бесполезна.

Но самое широкое применение идеи бихевиоризма нашли в педагогической практике. Во всем мире в практику воспитания и образования вошла рабочая схема формирования человека, основанная на «впечатывании» (термин Торндайка) связей между стимулами и реакциями, что реально означает выработку «правильных» реакций и устранение «неправильных». При этом процесс социализации и собственно научения трактуется как опробование различных подходов, пока не будет найден правильный вариант реакции, а затем ее тренировка до тех пор, пока она окончательно не закрепится. Особое значение в этой связи приобрела идея позитивного и негативного подкрепления той или иной реакции в качестве необходимого фактора формирования поведения. В конце концов, что есть школьная отметка, как не форма подкрепления? Правда, педагоги гуманистической ориентации гневно клеймят школьную отметку и призывают от нее отказаться в пользу исключительного поощрения реальных достижений. Но насколько это противоречит идеям бихевиоризма? Создается впечатление, что с работами бихевиористов мало кто из их критиков по-настоящему знаком. А вот, например, строки из Скиннера: «Наиболее эффективным способом контроля за поведением является награда. Наказание информирует о том, чего не надо делать, но не сообщает о том, что нужно делать. Наказание является основным препятствием научению. Наказуемые формы поведения не исчезают; они почти всегда возвращаются замаскированными или сопровождаемыми другими формами поведения. Эти новые формы помогают избежать дальнейшего наказания или являются ответом на наказание.

Особое значение в этой связи приобрела идея позитивного и негативного подкрепления той или иной реакции в качестве необходимого фактора формирования поведения. В конце концов, что есть школьная отметка, как не форма подкрепления? Правда, педагоги гуманистической ориентации гневно клеймят школьную отметку и призывают от нее отказаться в пользу исключительного поощрения реальных достижений. Но насколько это противоречит идеям бихевиоризма? Создается впечатление, что с работами бихевиористов мало кто из их критиков по-настоящему знаком. А вот, например, строки из Скиннера: «Наиболее эффективным способом контроля за поведением является награда. Наказание информирует о том, чего не надо делать, но не сообщает о том, что нужно делать. Наказание является основным препятствием научению. Наказуемые формы поведения не исчезают; они почти всегда возвращаются замаскированными или сопровождаемыми другими формами поведения. Эти новые формы помогают избежать дальнейшего наказания или являются ответом на наказание. Тюрьма — прекрасная модель, демонстрирующая неэффективность наказания. Если заключенный ничему не научился, то нет никакой гарантии, что в той же среде с теми же соблазнами он будет вести себя по-другому.

Тюрьма — прекрасная модель, демонстрирующая неэффективность наказания. Если заключенный ничему не научился, то нет никакой гарантии, что в той же среде с теми же соблазнами он будет вести себя по-другому.

Кроме того, наказание поощряет наказывающего. Учитель, пугая ученика плохой отметкой, добивается того, что он становится внимательнее. А для учителя это положительное подкрепление. И он все чаще прибегает к наказанию, пока не возникнет бунт.

В конечном итоге наказание не удовлетворяет наказывающего и не приносит пользы наказываемому».

Если опустить формулировку «контроль за поведением», то даже не верится, что эти слова принадлежат «без пяти минут фашисту», которого вот уже полвека отчаянно поносят полчища гуманистически настроенных психологов, педагогов и публицистов. По сути дела, весь пафос их критики сводится к тому, что с помощью бихевиоральных методов можно вершить всяческие издевательства над людьми (примеров предостаточно). Вообще-то и скальпелем можно зарезать. Что ж — откажемся от хирургии?

Что ж — откажемся от хирургии?

Всей историей своего развития бихевиоризм продемонстрировал — значение этого научного направления и его историческая судьба сродни тем, что характерны для любой психологической школы. В свое время его рождение отвечало насущным требованиям науки и практики, всей общественной жизни, явилось позитивным шагом в развитии науки, поскольку позволило отвергнуть отжившие и малопродуктивные представления прошлого.

Джон Уотсон.

Б.Ф.Скиннер с проблемным ящиком

Однако притязания бихевиористов оказались слишком преувеличенными (разве не то же самое можно сказать про любую школу?). Попытки свести все многообразие психических явлений к поведенческим реакциям в ряде случаев, действительно, производят впечатление примитивизации. Да и аналогии с поведением животных, в известных пределах — бесспорные, за этими пределами начинают звучать абсурдом.

Бихевиоризм берется объяснить наше поведение и способствовать его формированию в наилучшем направлении. Кое в чем это удается блестяще, кое в чем — более или менее правдоподобно и успешно, однако исчерпывающего объяснения и безупречного практического инструментария он дать не в состоянии. Только вряд ли это может служить поводом для упреков — ведь никто из психологов, к какой бы школе он ни принадлежал, такого успеха пока не добился.

Кое в чем это удается блестяще, кое в чем — более или менее правдоподобно и успешно, однако исчерпывающего объяснения и безупречного практического инструментария он дать не в состоянии. Только вряд ли это может служить поводом для упреков — ведь никто из психологов, к какой бы школе он ни принадлежал, такого успеха пока не добился.

Бихевиоризм | Психология сегодня

Теория обучения

Отзыв от Psychology Today Staff

Бихевиоризм — психологическая школа мысли, стремящаяся выявить наблюдаемые и измеримые законы, объясняющие поведение человека (и животных). Вместо того, чтобы заглянуть внутрь, чтобы включить мысли и чувства субъекта, классический бихевиоризм сосредоточился на наблюдаемых поведенческих результатах, предполагая, что каждое поведение было осуществлено в ответ на стимулы окружающей среды или результат прошлой обусловленности человека, которая могла включать последствия, такие как вознаграждение. или наказания. Более того, сторонники утверждали, что любую задачу или поведение можно изменить с помощью правильного обусловливания, независимо от индивидуальных черт и моделей мышления.

или наказания. Более того, сторонники утверждали, что любую задачу или поведение можно изменить с помощью правильного обусловливания, независимо от индивидуальных черт и моделей мышления.

Бихевиоризм был наиболее доминирующим в первой половине двадцатого века. Хотя эта область действительно развилась за пределы ее первоначального чрезмерного внимания к внешнему поведению, она больше не широко цитируется среди клиницистов или ученых, потому что современная психология имеет тенденцию отдавать предпочтение внутреннему ландшафту эмоций и мыслей. Тем не менее, методы поведенческой терапии используются для развития новых навыков, соединения шагов, необходимых для выполнения задачи, и поощрения желаемого поведения, особенно в областях задержки развития и модификации проблемного поведения. Теория бихевиоризма заложила основу для понимания того, как мы учимся, и оказала сильное влияние на все: от дрессировки животных до методов воспитания и стандартов обучения.

Содержимое

- Основы бихевиоризма

- Почему людям нравятся бихевиористские подходы к разуму

- Критика бихевиоризма

Основы бихевиоризма

Бихевиоризм возник в начале 1900-х годов, главным образом в ответ на другие популярные школы мысли того времени, включая фрейдистскую психологию, которая подчеркивала важность бессознательных мыслей и побуждений. Ранние бихевиористы стремились превратить психологию в более объективную научную дисциплину, которая, подобно биологии или химии, сосредоточивалась на измеримых, наблюдаемых явлениях, а не на ненаблюдаемых внутренних явлениях, которым Фрейд и его современники уделяли приоритетное внимание. Классические бихевиористы не отрицали, что у людей есть мысли и эмоции; скорее, они утверждали, что, поскольку такие внутренние познания нельзя измерить или задокументировать, они не имеют отношения к изучению человеческого поведения. Хотя такие теории в значительной степени не принимались во внимание, некоторые элементы бихевиоризма — особенно те, которые связаны с радикальным бихевиоризмом — теорией, продвигаемой известным психологом Б. Ф. Скиннером, — продолжают использоваться и сегодня 9.0003

Ранние бихевиористы стремились превратить психологию в более объективную научную дисциплину, которая, подобно биологии или химии, сосредоточивалась на измеримых, наблюдаемых явлениях, а не на ненаблюдаемых внутренних явлениях, которым Фрейд и его современники уделяли приоритетное внимание. Классические бихевиористы не отрицали, что у людей есть мысли и эмоции; скорее, они утверждали, что, поскольку такие внутренние познания нельзя измерить или задокументировать, они не имеют отношения к изучению человеческого поведения. Хотя такие теории в значительной степени не принимались во внимание, некоторые элементы бихевиоризма — особенно те, которые связаны с радикальным бихевиоризмом — теорией, продвигаемой известным психологом Б. Ф. Скиннером, — продолжают использоваться и сегодня 9.0003

Кто первым придумал бихевиоризм?

Американский психолог по имени Джон Б. Уотсон, родившийся в 1898 году, считается отцом бихевиоризма. Уотсон в первую очередь изучал поведение животных и развитие детей и был (печально) известен проведением эксперимента «Маленький Альберт», который теперь многие считают неэтичным. Хотя его работы до сих пор преподают студентам-психологам, некоторые утверждают, что его наследие следует переосмыслить.

Хотя его работы до сих пор преподают студентам-психологам, некоторые утверждают, что его наследие следует переосмыслить.

Что такое классическое обусловливание?

Классическое обусловливание — это форма обучения, при которой повторяющееся сочетание двух стимулов заставляет организм реагировать на один стимул так, как если бы присутствовал другой, даже если его нет. Известным примером классического обусловливания является эксперимент, проведенный Иваном Павловым, который обнаружил, что у собак можно заставить выделять слюну в ответ на несвязанные слуховые или визуальные стимулы. В одной из версий эксперимента еда, которая сама по себе вызывала у собак слюноотделение, неоднократно сопровождалась свистящим звуком. После обработки у собак выделялась слюна при одном только звуке свистка, даже если еда так и не была доставлена.

Что такое оперантное обусловливание?

Оперантное обусловливание — это форма обучения, при которой организм изменяет свое поведение в ответ на повторяющиеся поощрения или наказания. Например, ребенок, который прикоснется к горячей плите, обожжется; это негативное последствие, вероятно, заставит их избегать прикосновения к горячим плитам в будущем.

Например, ребенок, который прикоснется к горячей плите, обожжется; это негативное последствие, вероятно, заставит их избегать прикосновения к горячим плитам в будущем.

В чем разница между методологическим бихевиоризмом и радикальным бихевиоризмом?

«Методологический бихевиоризм», приписываемый Джону Уотсону, утверждает, что, поскольку можно наблюдать только внешнее поведение, его следует измерять и изучать. «Радикальный бихевиоризм», разработанный Б. Ф. Скиннером, утверждает, что мысли и чувства представляют собой «внутреннее поведение» и могут быть изучены и изменены, как и внешнее поведение.

Помогает ли наказание научить хорошему поведению?

Бихевиоризм не предполагает, что негативные последствия обязательно способствуют желаемому поведению, — скорее, они учат организм избегать нежелательное поведение. Шлепки, например, являются распространенным примером негативных последствий, используемых для управления поведением: ребенок, который плохо себя ведет, наказывается и (теоретически) избегает плохого поведения в будущем. Тем не менее, ребенок не научился позитивному замещающему поведению, и наказуемое поведение может проявиться снова, как только карательные последствия (например, шлепки) будут прекращены.

Тем не менее, ребенок не научился позитивному замещающему поведению, и наказуемое поведение может проявиться снова, как только карательные последствия (например, шлепки) будут прекращены.

В чем заключался эксперимент Маленького Альберта?

Эксперимент «Маленький Альберт» был бихевиористским исследованием начала 20-го века, в котором младенца (получившего название «Альберт») приучили бояться определенных животных и объектов, таких как крыса, белый кролик и маска Санта-Клауса. — потому что каждое из них сопровождалось громким, пугающим звуком. Эксперимент теперь считается неэтичным, потому что исследователи не пытались впоследствии «декондиционировать» младенца, потенциально оставляя его с длительным страхом перед безвредными объектами; некоторые эксперты также предполагают, что мать «Альберта» была принуждена к участию. Хотя несколько историков утверждают, что открыли личность «Альберта», истинная личность ребенка — и последствия исследования — остаются спорными.

Где сегодня используется бихевиоризм?

Бихевиористские принципы иногда используются сегодня для лечения проблем с психическим здоровьем, таких как фобии или посттравматическое стрессовое расстройство; Экспозиционная терапия, например, направлена на ослабление условных реакций на определенные стимулы, которых боятся. Прикладной анализ поведения (ABA), терапия, используемая для лечения аутизма, основана на бихевиористских принципах. Бихевиоризм также проявляется в организационной психологии, особенно в использовании поощрений и наказаний для изменения поведения сотрудников.

Почему людям нравятся бихевиористские подходы к разуму

Одна из причин, по которой бихевиоризм приобрел известность в 1920-х годах, заключается в том, что он подразумевает предсказуемость человеческого поведения. Люди часто ожидают или надеются, что другие будут вести себя предсказуемым образом, даже если это не всегда так. На социальном уровне предсказуемость поведения создает уверенность и доверие, а поведение и отношение, которые слишком сильно отклоняются от установленной нормы или являются неустойчивыми и непредсказуемыми, часто считаются неприемлемыми. Таким образом, мысль о том, что с помощью оперантного обусловливания можно предсказать поведение другого человека или вызвать стандартную реакцию, привлекала поколения психологов. И хотя бихевиоризм больше не является доминирующей школой мысли в психологии, его нельзя полностью сбрасывать со счетов — многие современные подходы с некоторым успехом включают элементы бихевиоризма.

На социальном уровне предсказуемость поведения создает уверенность и доверие, а поведение и отношение, которые слишком сильно отклоняются от установленной нормы или являются неустойчивыми и непредсказуемыми, часто считаются неприемлемыми. Таким образом, мысль о том, что с помощью оперантного обусловливания можно предсказать поведение другого человека или вызвать стандартную реакцию, привлекала поколения психологов. И хотя бихевиоризм больше не является доминирующей школой мысли в психологии, его нельзя полностью сбрасывать со счетов — многие современные подходы с некоторым успехом включают элементы бихевиоризма.

Может ли бихевиоризм быть полезным во время терапии?

Многие современные методы лечения, такие как поведенческая терапия или экспозиционная терапия, частично полагаются на бихевиористские методы. Поведенческая терапия, например, использует положительные и отрицательные последствия (такие как похвала или лишение привилегий) для изменения поведения ребенка; Было показано, что такая терапия эффективна при нарушениях развития, таких как СДВГ.

Могут ли учителя использовать бихевиоризм, чтобы помочь учащимся овладеть навыками?

Поскольку бихевиоризм предполагает, что обучение происходит главным образом посредством обусловливания, поведенческие подходы к обучению используют поощрения и наказания для закрепления желаемых концепций и поведения. Такие методы могут оказаться полезными для простого поведения или обучения, основанного на повторении; однако считается, что он неэффективен, помогая учащимся освоить более сложные концепции или развить критическое мышление.

Могут ли люди использовать поведенческие модификации, чтобы изменить поведение других?

Принципы подкрепления можно использовать в межличностных отношениях; действительно, родители очень часто используют обещание вознаграждения или угрозу наказания, чтобы изменить поведение своего ребенка. Романтические партнеры также могут использовать подкрепление, чтобы изменить поведение друг друга, например, «вознаграждая» партнера любовью, когда он выполняет необходимую работу. Однако данные свидетельствуют о том, что такое «условное отношение» может иметь неприятные последствия в романтических отношениях.

Однако данные свидетельствуют о том, что такое «условное отношение» может иметь неприятные последствия в романтических отношениях.

Критика бихевиоризма

Бихевиоризм уже не так доминирует, как раньше, и сегодня многие психологи игнорируют большинство аспектов как классического бихевиоризма, так и радикального бихевиоризма. Хотя большинство современных терапевтических подходов направлены на изменение поведения в некоторой степени, они обычно делают это, нацеливая на мысли и эмоции, а не на поощрения и наказания. Есть исключения — например, при лечении аутизма или других нарушений развития, — но даже они не лишены критики. Действительно, некоторые психологи утверждают, что использование бихевиористских подходов к лечению нарушений развития одновременно неэффективно и потенциально вредно.

Почему бихевиоризм начал терять популярность?

Популярность бихевиоризма начала снижаться, когда в 1960-х годах начала набирать обороты когнитивная психология, отдающая приоритет изучению внутренних психических процессов, таких как внимание и память. Психологи того времени были разочарованы ограничениями бихевиоризма и считали, что он не может по-настоящему объяснить сложные реалии человеческого поведения. Считается, что влиятельная критика лингвиста Ноама Хомского разрушила большую часть влияния бихевиоризма.

Психологи того времени были разочарованы ограничениями бихевиоризма и считали, что он не может по-настоящему объяснить сложные реалии человеческого поведения. Считается, что влиятельная критика лингвиста Ноама Хомского разрушила большую часть влияния бихевиоризма.

Какова критика бихевиоризма?

Среди наиболее распространенных критических замечаний в адрес бихевиоризма можно назвать его редукционизм и то, что он игнорирует сложность человеческого мышления и эмоций, а также возможность свободы воли. Некоторые современные приложения бихевиоризма, в первую очередь прикладной анализ поведения, подвергались критике за изменение поведения за счет личной свободы воли; некоторые предполагают, что использование бихевиористских методов для лечения аутизма, в частности, может быть вредным.

Какова критика прикладного анализа поведения (ABA)?

ABA остается популярным подходом к лечению аутизма. Однако некоторые защитники аутизма утверждают, что ABA использует наказание и/или отрицательное подкрепление , чтобы заставить аутичных людей вести себя нейротипичным образом, даже если это не приносит им пользы. Они также утверждают, что это не устраняет основные причины аутистического поведения — например, использование подкрепления, чтобы заставить аутичного человека прекратить махать руками, в первую очередь не нацелено на его мотивацию для этого и, таким образом, оставляет его с неудовлетворенная внутренняя потребность.

Однако некоторые защитники аутизма утверждают, что ABA использует наказание и/или отрицательное подкрепление , чтобы заставить аутичных людей вести себя нейротипичным образом, даже если это не приносит им пользы. Они также утверждают, что это не устраняет основные причины аутистического поведения — например, использование подкрепления, чтобы заставить аутичного человека прекратить махать руками, в первую очередь не нацелено на его мотивацию для этого и, таким образом, оставляет его с неудовлетворенная внутренняя потребность.

Необходимые материалы для чтения

Последние сообщения

Что такое поведенческая теория обучения?

Каждый учитель знает, что обычно в его классе есть ученик, которым трудно управлять и с которым трудно работать. Их поведение обычно трудно контролировать, и может потребоваться дополнительная работа, чтобы заставить их обратить внимание и перестать отвлекать других. Если вы учитесь на учителя, ваши курсы помогут вам освоить методы управления классом, которые подготовят вас к трудным ученикам. Кроме того, чрезвычайно важно узнать о теориях обучения и признать, что существуют разные методы и мысли о том, как люди учатся.

Кроме того, чрезвычайно важно узнать о теориях обучения и признать, что существуют разные методы и мысли о том, как люди учатся.

Бихевиоризм или теория поведенческого обучения — это популярная концепция, которая фокусируется на том, как учащиеся учатся. Бихевиоризм фокусируется на идее о том, что все виды поведения учатся через взаимодействие с окружающей средой. Эта теория научения утверждает, что поведение усваивается из окружающей среды, и говорит, что врожденные или унаследованные факторы очень мало влияют на поведение.

Распространенным примером бихевиоризма является положительное подкрепление. Студент получает небольшое удовольствие, если он получает 100% на своем тесте по правописанию. В будущем студенты усердно работают и готовятся к тесту, чтобы получить награду.

Бихевиоризм имеет ключевое значение для педагогов, поскольку он влияет на то, как учащиеся реагируют и ведут себя в классе, и предполагает, что учителя могут напрямую влиять на поведение своих учеников. Это также помогает учителям понять, что домашняя обстановка и образ жизни учащегося могут влиять на его поведение, помогая им увидеть это объективно и работать над улучшением.

Это также помогает учителям понять, что домашняя обстановка и образ жизни учащегося могут влиять на его поведение, помогая им увидеть это объективно и работать над улучшением.

Бихевиоризм зародился как реакция на интроспективную психологию в 19 веке, которая в значительной степени полагалась на рассказы от первого лица. Дж. Б. Уотсон и Б. Ф. Скиннер отвергли интроспективные методы как субъективные и не поддающиеся количественной оценке. Эти психологи хотели сосредоточиться на наблюдаемых, поддающихся количественной оценке событиях и поведении. Они сказали, что наука должна учитывать только наблюдаемые показатели. Они помогли сделать психологию более актуальной, показав, что ее можно точно измерить и понять, а не просто основывать на мнениях.

Уотсон и Скиннер считали, что если бы им дали группу младенцев, то то, как они были воспитаны, и окружающая среда, в которую они были помещены, были бы окончательным определяющим фактором их поведения, а не их родители или их генетика.

«Собаки Павлова» — популярный бихевиористский эксперимент. Группа собак слышала звон колокольчика, а затем им давали еду. Через некоторое время, когда звенел колокольчик, у собак выделялась слюна, ожидая еды еще до того, как они ее увидели. Это именно то, что утверждает бихевиоризм: то, что мы переживаем, и наше окружение определяют то, как мы действуем.

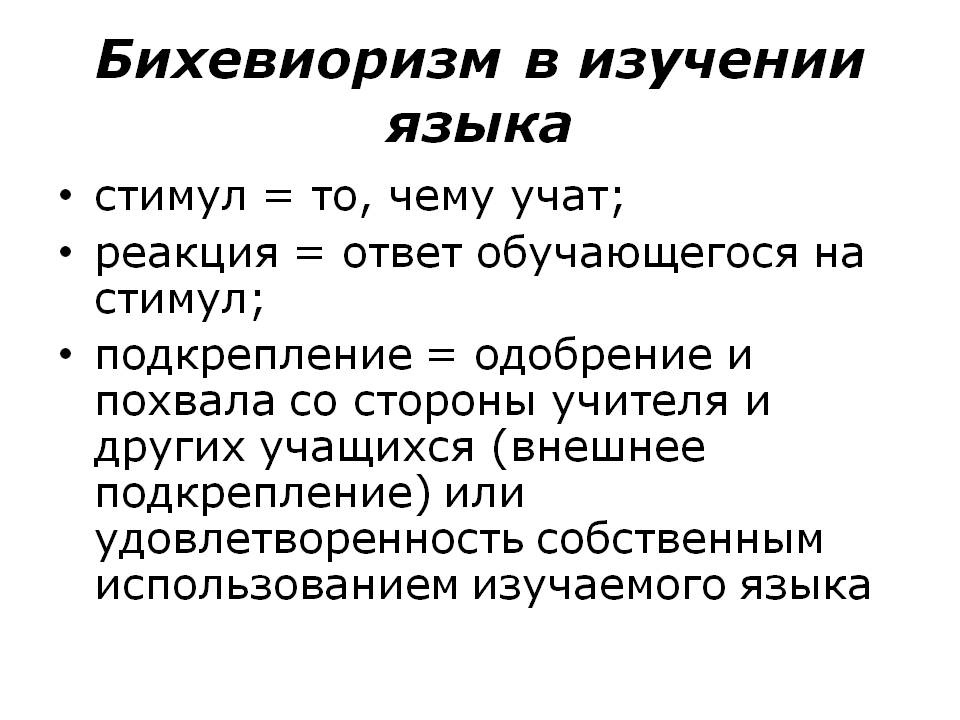

Последовательность стимул-реакция является ключевым элементом понимания бихевиоризма. Дается стимул, например, звенит звонок, а в ответ происходит следующее: у собаки выделяется слюна или дается корм. Теория поведенческого обучения утверждает, что даже сложные действия можно разбить на стимул-реакцию.

В классе теория поведенческого обучения играет ключевую роль в понимании того, как мотивировать учащихся и помогать им. Информация передается от учителей к учащимся в ответ на правильный стимул. Студенты являются пассивными участниками поведенческого обучения — учителя дают им информацию как элемент стимул-реакция. Учителя используют бихевиоризм, чтобы показать учащимся, как они должны реагировать и реагировать на определенные стимулы. Это необходимо делать повторяющимся образом, чтобы регулярно напоминать учащимся, какое поведение ищет учитель.

Учителя используют бихевиоризм, чтобы показать учащимся, как они должны реагировать и реагировать на определенные стимулы. Это необходимо делать повторяющимся образом, чтобы регулярно напоминать учащимся, какое поведение ищет учитель.

Положительное подкрепление является ключевым в теории поведенческого обучения. Без положительного подкрепления учащиеся быстро откажутся от своих ответов, потому что они не будут работать. Например, если учащиеся должны получать наклейку каждый раз, когда они получают пятерку за тест, а затем учителя перестают давать это положительное подкрепление, меньшее количество учеников может получить пятерки за свои тесты, потому что поведение не связано с вознаграждением за их.

Повторение и положительное подкрепление тесно связаны с теорией поведенческого обучения. Учителя часто стараются найти правильный баланс между повторением ситуации и получением положительного подкрепления, чтобы показать ученикам, почему они должны продолжать такое поведение.

Мотивация играет важную роль в поведенческом обучении. Положительное и отрицательное подкрепление могут быть мотиваторами для учащихся. Например, учащийся, которого хвалят за хороший результат теста, с гораздо большей вероятностью усвоит ответы эффективно, чем учащийся, которого не хвалят за хороший результат теста. Учащийся, которого не хвалят, испытывает негативное подкрепление: его мозг говорит ему, что хотя он и получил хорошую оценку, на самом деле это не имеет значения, поэтому материал теста становится для него неважным. И наоборот, учащиеся, получающие положительное подкрепление, видят прямую корреляцию с постоянным превосходством, полностью основанную на этой реакции на положительный стимул.

Заинтересованы в образовании?

Вы можете продолжить свою карьеру, получив диплом WGU.

Узнайте об образовательных степенях

Теория поведенческого обучения и теория социального обучения основаны на схожих идеях. Теория социального обучения согласуется с теорией поведенческого обучения о внешнем влиянии на поведение. Однако теория социального научения идет еще дальше и предполагает, что внутренние психологические процессы также влияют на поведение. Учащиеся или отдельные лица могут видеть, как что-то делается, но теория социального научения утверждает, что внутренние мысли влияют на то, какая поведенческая реакция возникает.

Однако теория социального научения идет еще дальше и предполагает, что внутренние психологические процессы также влияют на поведение. Учащиеся или отдельные лица могут видеть, как что-то делается, но теория социального научения утверждает, что внутренние мысли влияют на то, какая поведенческая реакция возникает.

Бихевиоризм не изучает и не рассматривает внутренние мыслительные процессы как элемент действий. Социальное обучение утверждает, что поведение гораздо сложнее, чем простой стимул и реакция бихевиоризма. Он предполагает, что учащиеся учатся посредством наблюдения, а затем сознательно решают имитировать поведение. Есть основные эмоции, такие как давление со стороны сверстников и желание соответствовать этому влиянию поведения.

Учителя могут применять методы стратегии поведенческого обучения в своем классе разными способами, в том числе:

Сверла. Учителя могут практиковать навыки, используя шаблоны упражнений, чтобы помочь учащимся увидеть повторение и подкрепление, которые использует теория поведенческого обучения.

Вопрос и ответ. Учителя могут использовать вопрос в качестве стимула и ответ в качестве ответа, постепенно усложняя вопросы, чтобы помочь учащимся.

Управляемая практика. Учителя могут принимать непосредственное участие в оказании помощи учащимся в решении проблем, чтобы дать им поощрение и демонстрацию поведения, которым вы хотите, чтобы они следовали.

Регулярный просмотр. Обзоры важны для теории поведенческого обучения. Возвращаясь к материалу и давая положительное подкрепление, учащиеся лучше запоминают информацию.

Положительное подкрепление. В классах бихевиористов регулярно используется положительное подкрепление. Это может быть в форме словесного подкрепления и похвалы, системы вознаграждения, дополнительных привилегий и многого другого.

Хотя бихевиоризм является отличным вариантом для многих учителей, эта теория подвергается критике. Бихевиоризм лучше всего подходит для определенных результатов обучения, таких как иностранные языки и математика, но не так эффективен для аналитического и комплексного обучения.