Возникает вопрос: каким образом и кто (учитель, администрация школы, родители?) и по каким критериям выявляет категорию детей, нуждающихся в помощи психолога? Как показывает опыт, помимо первоклассников, имеющих действительные трудности в адаптации, в эту группу нередко включают и других детей. С другой, – в нее не попадают те первоклассники, внешний рисунок поведения которых не демонстрирует дезадаптации, но они испытывают глубинные трудности как в усвоении программы, так и в эмоциональной сфере (тот вариант, когда адаптация к школе происходит за счет развития личности и здоровья ребенка). Не секрет, что нередко ребенка приводят к психологу тогда, когда риск дезадаптации благодаря неадекватному педагогическому воздействию со стороны родителей, а иногда, к сожалению, и учителя, стал реальностью. Все это, а часто также желание администрации школы получить информацию об уровне адаптации всех учащихся первых классов ставит перед школьным психологом задачу проведения массового исследования процесса адаптации первоклассников к школе по окончании первой четверти. По моему мнению, выбор методик для массового исследования адаптации должен удовлетворять следующим требованиям:

Изучение литературы по данной проблеме, практика работы в школе показывает, что процесс адаптации у первоклассников характеризуется следующими основными изменениями:

Для общей оценки уровня адаптации первоклассника к школе необходимо получить качественные показатели этих изменений. Программа изучения уровня адаптации первоклассников к школе может быть представлена в следующей таблице:

Таким образом, для оценки успешности адаптации первоклассников необходимо:

Процедуры диагностики и способы обработки данных 1. Текст опросника приведен в приложении, установить его авторство не представляется возможным, так как он опубликован в добром десятке пособий с незначительными вариациями. Поскольку мы используем его в конкретных целях, важно, чтобы его текст содержал вопросы о возможных симптомах психосоматических явлений, нарушениях сна, аппетита, и заболеваниях ребенка в адаптационный период. На мой взгляд, нецелесообразно использовать при опросе такие формулировки, как “признаки детской нервности”, так как это вызывает неадекватную реакцию родителей. Лучше просто перечислить ее конкретные проявления. Обработка данных, полученных с помощью опросника, не представляет трудности. В конечном итоге возможны следующие варианты:

2. Анализ данных медицинской статистики. Нас интересует следующая информация:

3.

Полученную информацию целесообразно интерпретировать вместе с учителем в следующих трех категориях:

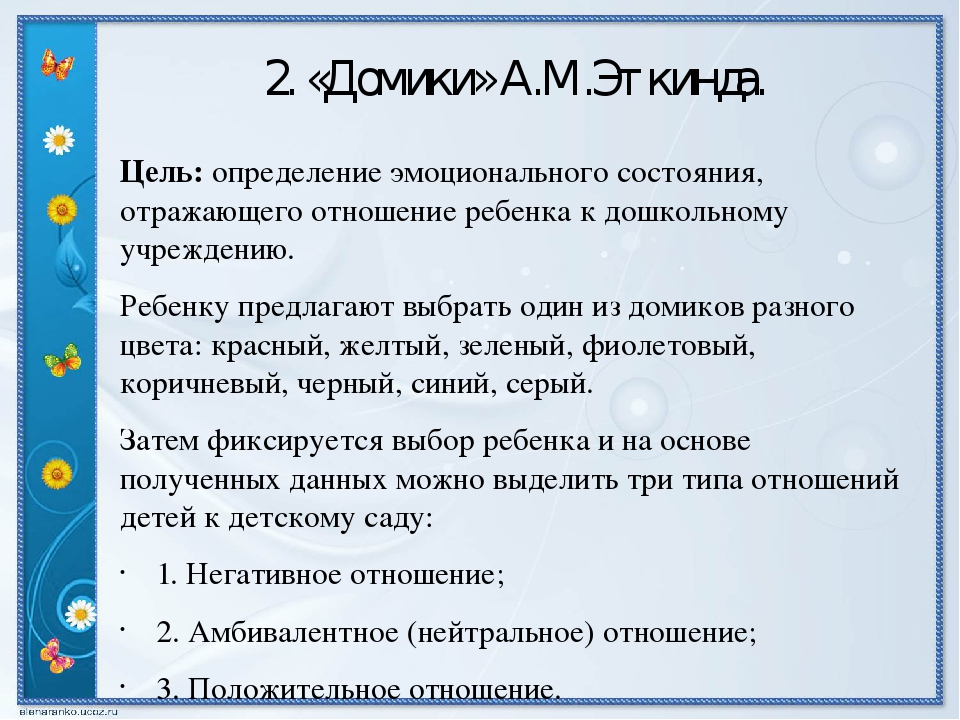

4. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”. Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой [3] и позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе. Для проведения методики необходимы следующие материалы:

Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает около 20 минут. Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее. Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим. Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение. Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя глагольные предикаты и наречия. Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них – необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте. Обозначения домиков: №2 – твое настроение, когда ты идешь в школу, Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, собственный выбор). Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный коэффициент [5] по формуле: ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого цвета) Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим образом:

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным.

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации. Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений: Счастье-горе – блок базового комфорта, При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе. Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в цветовом градуснике (задание №1). В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе.

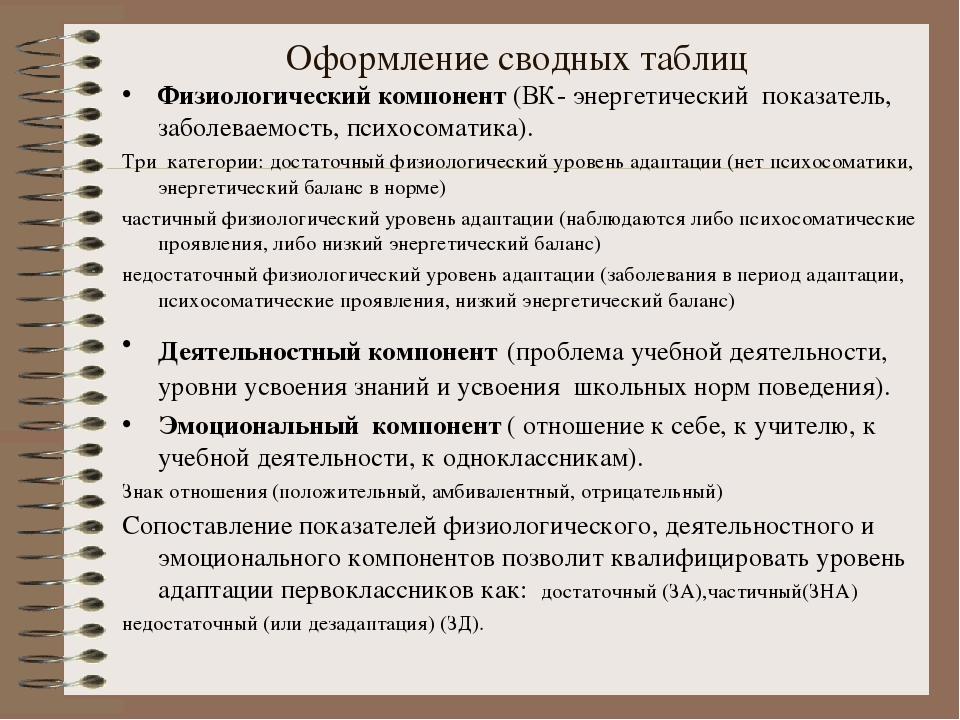

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера. Далее заполняется сводная таблица Приложение 3>. Вегетативный коэффициент, данные опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к трем категориям:

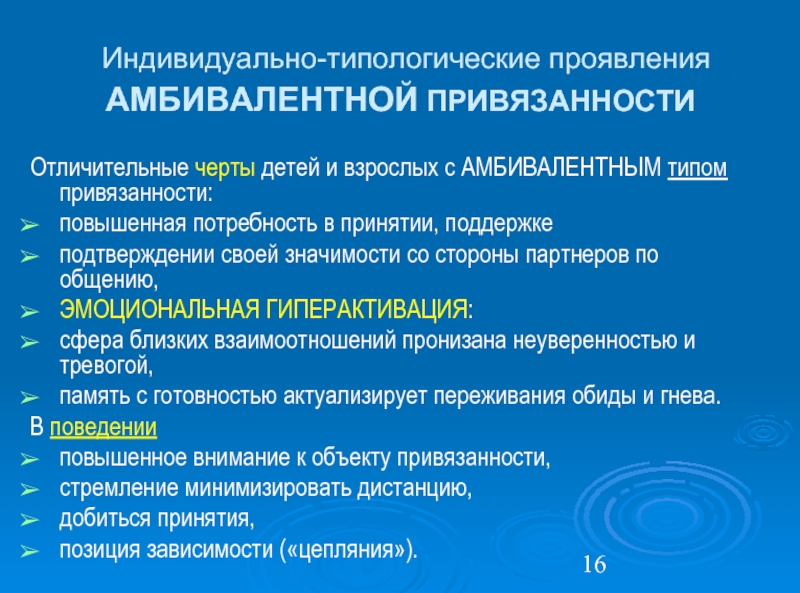

Экспертная оценка учителя характеризует деятельностный компонент адаптации первоклассника. И, наконец, суммарное отклонение от аутогенной нормы является интегрированным показателем эмоционального компонента адаптации. В сводной таблице имеет смысл отразить знак отношения (положительный, амбивалентный, отрицательный) первоклассника к учению, учителю, одноклассникам и себе. Сопоставление показателей физиологического, деятельностного и эмоционального компонентов позволит квалифицировать уровень адаптации первоклассников как:

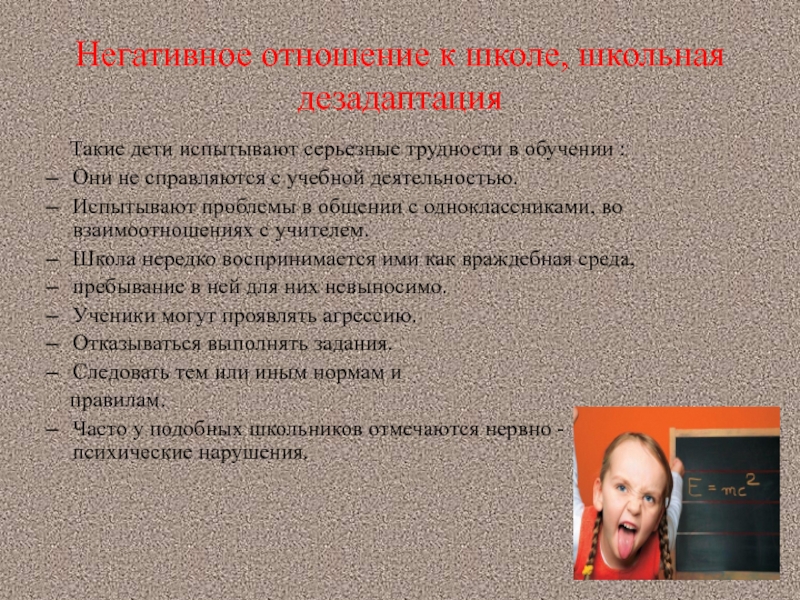

Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно выделить первоклассников, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога. Представляется целесообразным выделить две группы таких детей:

Детей из первой группы необходимо обследовать индивидуально, выявить причины и факторы дезадаптации, по возможности провести необходимую коррекционную работу. Вторая группа – первоклассники с частичной адаптацией – чаще нуждается в краткосрочной оперативной помощи со стороны психолога. Данные об их эмоциональном состоянии, материалы опроса учителя и родителей дают достаточно информации для такой работы. Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия. |

Домики. (Орехова) | Методическая разработка:

Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики».

Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой [3] и позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.

Для проведения методики необходимы следующие материалы:

- Лист ответов

- Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый, коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в цвета, соответствующие грифелю.

Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Помощь учителя и его присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том числе и к учителю.

Помощь учителя и его присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том числе и к учителю.

Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает около 20 минут.

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее.

Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим.

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение.

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя глагольные предикаты и наречия.

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них – необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.

Обозначения домиков:

№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу,

№3 – твое настроение на уроке чтения,

№4 – твое настроение на уроке письма,

№5 – твое настроение на уроке математики

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем,

№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками,

№8 – твое настроение, когда ты находишься дома,

№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки,

№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы закончите его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он делает (на ответном листе делается соответствующая пометка).

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, собственный выбор).

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный коэффициент [5] по формуле:

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого цвета)

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим образом:

0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха.

0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки.

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим образом:

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, поводов для беспокойства нет.

Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично.

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации.

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:

Счастье-горе – блок базового комфорта,

Справедливость – обида – блок личностного роста,

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии,

Скука – восхищение – блок познания.

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в цветовом градуснике (задание №1).

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить три группы детей:

с положительным отношением к школе

с амбивалентным отношением

с негативным отношением

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера.

Далее заполняется сводная таблица . Вегетативный коэффициент, данные опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к трем категориям:

достаточный физиологический уровень адаптации (нет психосоматики, энергетический баланс в норме)

частичный физиологический уровень адаптации (наблюдаются либо психосоматические проявления, либо низкий энергетический баланс)

недостаточный физиологический уровень адаптации (заболевания в период адаптации, психосоматические проявления, низкий энергетический баланс)

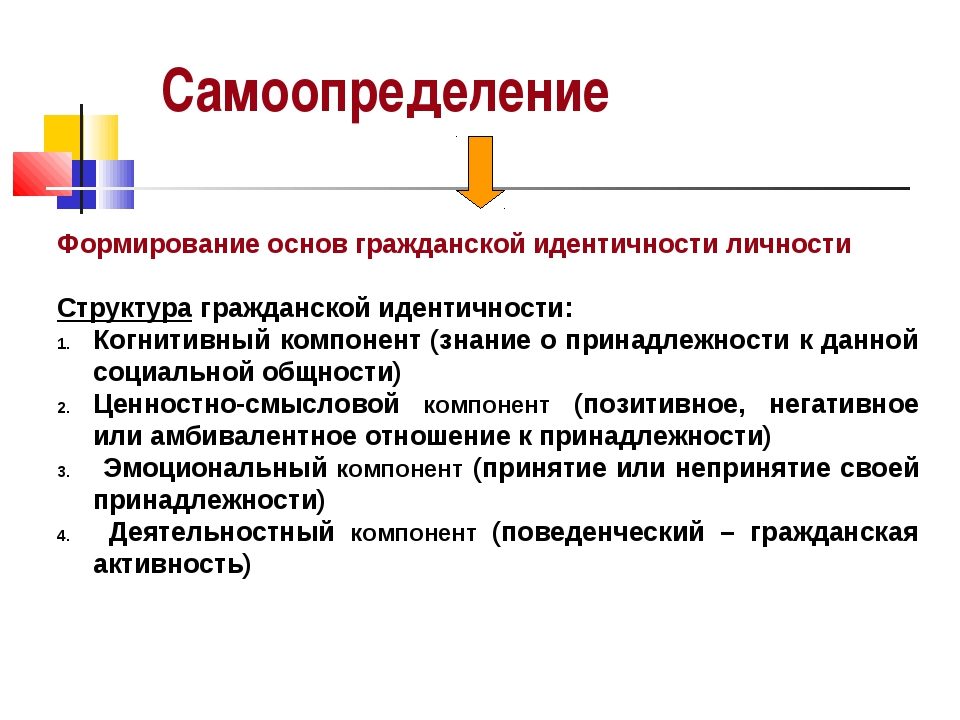

Экспертная оценка учителя характеризует деятельностный компонент адаптации первоклассника.

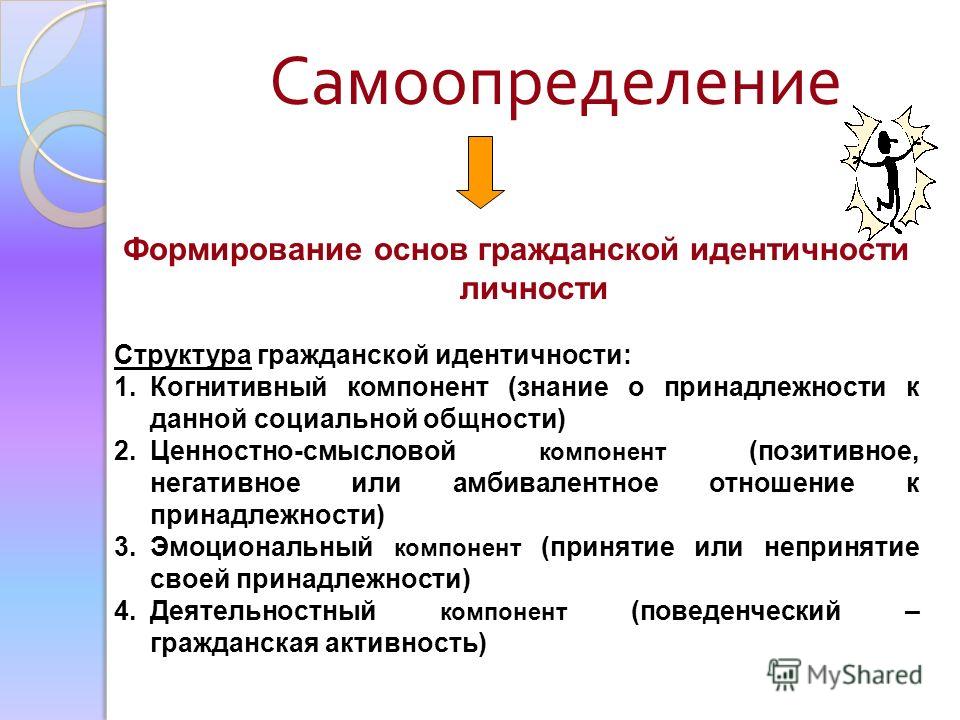

И, наконец, суммарное отклонение от аутогенной нормы является интегрированным показателем эмоционального компонента адаптации. В сводной таблице имеет смысл отразить знак отношения (положительный, амбивалентный, отрицательный) первоклассника к учению, учителю, одноклассникам и себе.

Сопоставление показателей физиологического, деятельностного и эмоционального компонентов позволит квалифицировать уровень адаптации первоклассников как:

достаточный

частичный

недостаточный (или дезадаптация)

Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно выделить первоклассников, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога. Представляется целесообразным выделить две группы таких детей:

первоклассников с недостаточным уровнем адаптации

первоклассников с частичной адаптацией

Детей из первой группы необходимо обследовать индивидуально, выявить причины и факторы дезадаптации, по возможности провести необходимую коррекционную работу. Как показывает практика, именно эти первоклассники долгое время будут требовать внимания и помощи как со стороны психолога, так и учителя.

Вторая группа – первоклассники с частичной адаптацией – чаще нуждается в краткосрочной оперативной помощи со стороны психолога. Данные об их эмоциональном состоянии, материалы опроса учителя и родителей дают достаточно информации для такой работы. Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия.

Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия.

Лист ответов к тесту «Домики»

Фамилия, имя класс дата

1 задание

1 2 3 4 5 6 7 8

2 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№10 ________________________________________________________________________

Приложение 3

Ф. | Физиологический компонент | Деятельностный компонент | Эмоциональный компонент | Общий уровень адаптации | |||||||||

Заболевания в период адаптации | Психосоматическая симптоматика | Вегетативный коэффициент | Уровень физиологической адаптации | Проблемы в учебной деятельности | Уровень усвоения школьной программы | Отношение к себе | Отношение к учению | Отношение к учителю | Отношение к одноклассникам | Суммарное отклонение от аутогенной нормы | Уровень эмоциональной адаптации | ||

Иванов А. | ОРЗ | есть | 0,4 | недостаточный | нет | достаточный | — | — | + | + | 12 | амбивалентный | частичный |

Макарова М. | нет | нет | 0,8 | достаточный | Чтение, письмо | неполный | + | — | + | + | 17 | положительный | достаточный |

Васин П. | нет | нет | 0,6 | достаточный | Чтение, письмо | недостаточный | + | — | — | — | 24 | отрицательный | недостаточный |

Сводная таблица по результатам исследования адаптации первоклассников

Проективный тест “Домики”. | Образовательная социальная сеть

| Образовательная социальная сеть

Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой [3] и позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.

Для проведения методики необходимы следующие материалы:

- Лист ответов

- Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый, коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в цвета, соответствующие грифелю.

Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Помощь учителя и его присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том числе и к учителю.

Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает около 20 минут.

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее.

Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим.

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение.

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя глагольные предикаты и наречия.

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них – необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.

Обозначения домиков:

№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу,

№3 – твое настроение на уроке чтения,

№4 – твое настроение на уроке письма,

№5 – твое настроение на уроке математики

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем,

№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками,

№8 – твое настроение, когда ты находишься дома,

№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки,

№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы закончите его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он делает (на ответном листе делается соответствующая пометка).

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, собственный выбор).

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный коэффициент [5] по формуле:

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого цвета)

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим образом:

0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха.

0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки.

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим образом:

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, поводов для беспокойства нет.

Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично.

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации.

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:

Счастье-горе – блок базового комфорта,

Справедливость – обида – блок личностного роста,

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии,

Скука – восхищение – блок познания.

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в цветовом градуснике (задание №1).

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить три группы детей:

с положительным отношением к школе

с амбивалентным отношением

с негативным отношением

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера.

Далее заполняется сводная таблица . Вегетативный коэффициент, данные опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к трем категориям:

достаточный физиологический уровень адаптации (нет психосоматики, энергетический баланс в норме)

частичный физиологический уровень адаптации (наблюдаются либо психосоматические проявления, либо низкий энергетический баланс)

недостаточный физиологический уровень адаптации (заболевания в период адаптации, психосоматические проявления, низкий энергетический баланс)

Экспертная оценка учителя характеризует деятельностный компонент адаптации первоклассника.

И, наконец, суммарное отклонение от аутогенной нормы является интегрированным показателем эмоционального компонента адаптации. В сводной таблице имеет смысл отразить знак отношения (положительный, амбивалентный, отрицательный) первоклассника к учению, учителю, одноклассникам и себе.

Сопоставление показателей физиологического, деятельностного и эмоционального компонентов позволит квалифицировать уровень адаптации первоклассников как:

достаточный

частичный

недостаточный (или дезадаптация)

Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно выделить первоклассников, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога. Представляется целесообразным выделить две группы таких детей:

первоклассников с недостаточным уровнем адаптации

первоклассников с частичной адаптацией

Детей из первой группы необходимо обследовать индивидуально, выявить причины и факторы дезадаптации, по возможности провести необходимую коррекционную работу. Как показывает практика, именно эти первоклассники долгое время будут требовать внимания и помощи как со стороны психолога, так и учителя.

Вторая группа – первоклассники с частичной адаптацией – чаще нуждается в краткосрочной оперативной помощи со стороны психолога. Данные об их эмоциональном состоянии, материалы опроса учителя и родителей дают достаточно информации для такой работы. Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия.

Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия.

Литература.

Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. – М: Изд-во “Совершенство”, 1998.

Диагностика школьной дезадаптации. Под ред. Беличевой С.А. Консорциум “Социальное здоровье России”, М.,1995

Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. СПб., 2002.

Психолог в начальной школе: Учебно-практическое пособие / Г. С.Абрамова, Т.П.Гаврилова, А.Г.Лидерс и др.; под ред. Т.Ю.Андрущенко. – Волгоград: Перемена, 1995.

С.Абрамова, Т.П.Гаврилова, А.Г.Лидерс и др.; под ред. Т.Ю.Андрущенко. – Волгоград: Перемена, 1995.

Тимофеев В., Филимоненко Ю. Краткое руководство практическому психологу по использованию цветового теста М.Люшера. СПб., 1995 .

Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Методическое руководство. СПб., 1999.

Фамилия, имя класс дата

1 задание

1 2 3 4 5 6 7 8

2 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 10 ________________________________________________________________________

Приложение 3

Фамилия, имя | Физиологический компонент | Деятельностный компонент | Эмоциональный компонент | Общий уровень адаптации | |||||||||

Заболевания в период адаптации | Психосоматическая симптоматика | Вегетативный коэффициент | Уровень физиологической адаптации | Проблемы в учебной деятельности | Уровень усвоения школьной программы | Отношение к себе | Отношение к учению | Отношение к учителю | Отношение к одноклассникам | Суммарное отклонение от аутогенной нормы | Уровень эмоциональной адаптации | ||

Иванов А. | ОРЗ | есть | 0,4 | недостаточный | нет | достаточный | — | — | + | + | 12 | амбивалентный | частичный |

Макарова М. | нет | нет | 0,8 | достаточный | Чтение, письмо | неполный | + | — | + | + | 17 | положительный | достаточный |

Васин П. | нет | нет | 0,6 | достаточный | Чтение, письмо | недостаточный | + | — | — | — | 24 | отрицательный | недостаточный |

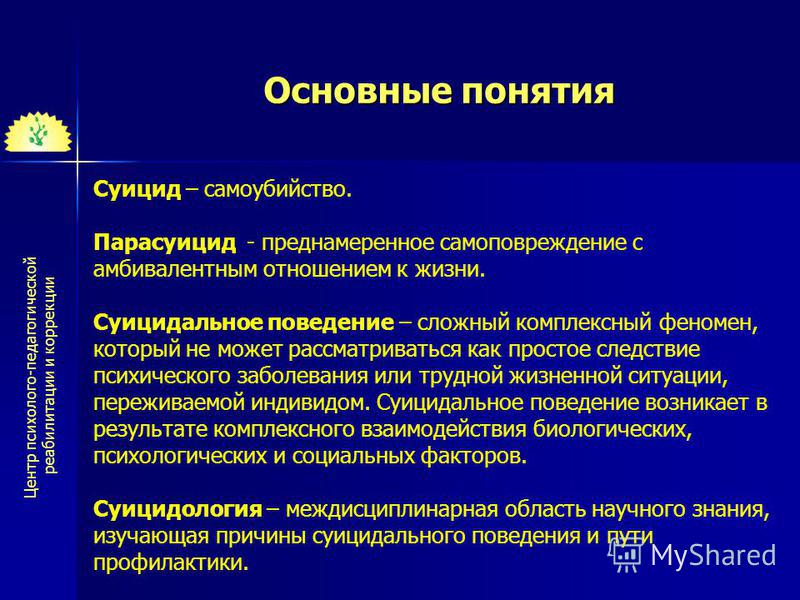

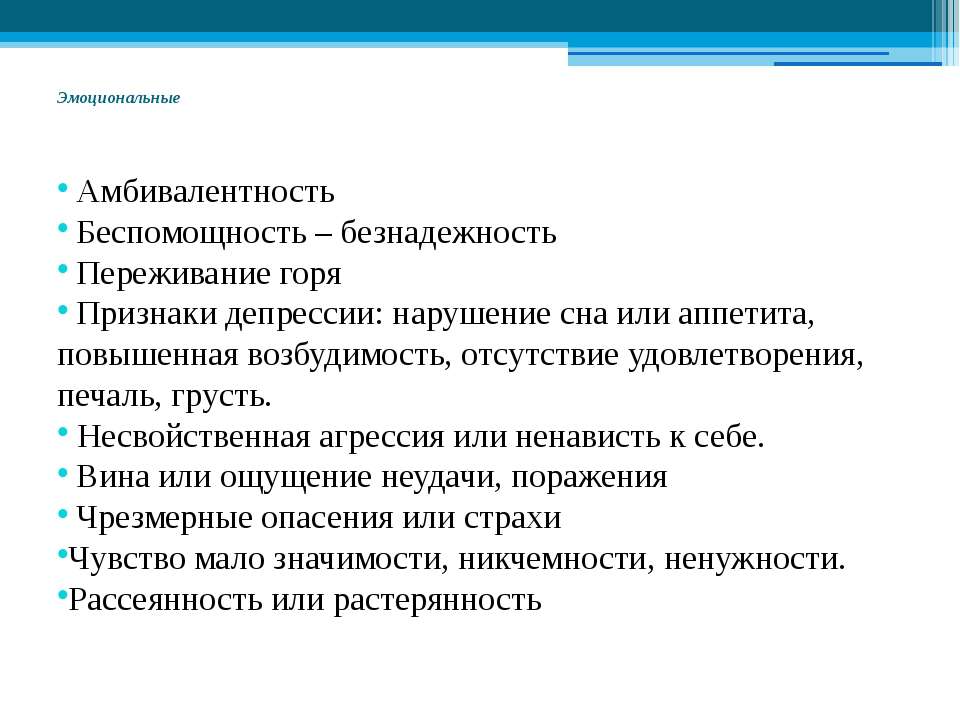

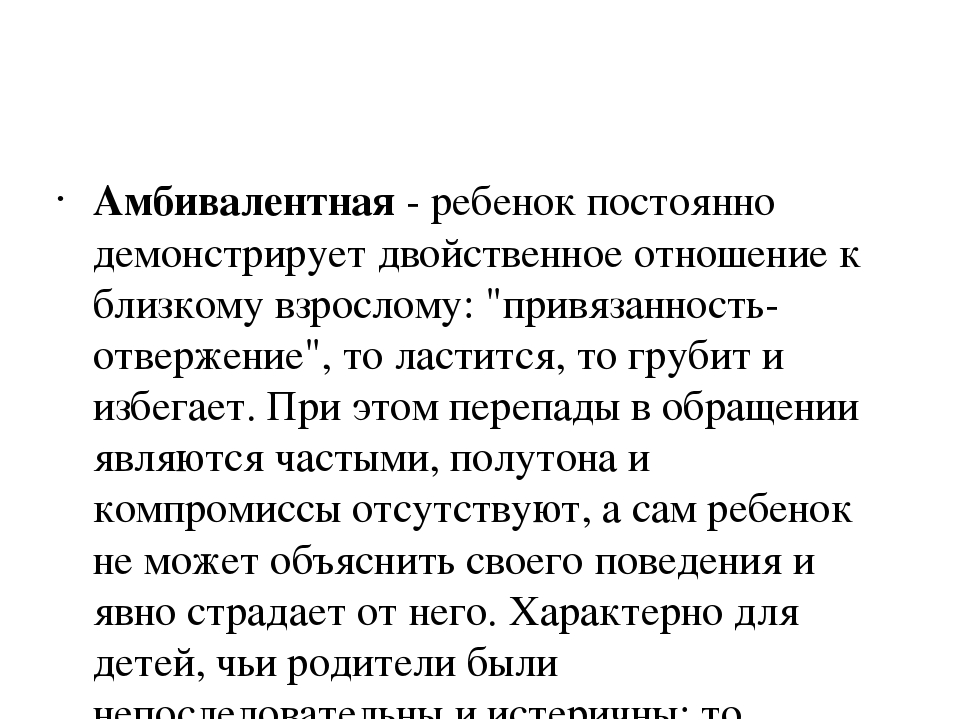

Амбивалентность — что это значит в психологии, примеры

Амбивалентность – это неоднозначное отношение к человеку или объекту, постоянно меняющиеся идеи и настроение. Сталкивались ли вы с таким состоянием? Скорее всего, да. Многие люди могут сказать о том, что испытывали одновременно любовь и ненависть, привязанность и желание как можно быстрее уехать. Нормально ли это? Или пришло время обращаться за помощью?

Сталкивались ли вы с таким состоянием? Скорее всего, да. Многие люди могут сказать о том, что испытывали одновременно любовь и ненависть, привязанность и желание как можно быстрее уехать. Нормально ли это? Или пришло время обращаться за помощью?

Что такое амбивалентность

Амбивалентность в психологии – это двойственное отношение к предмету или человеку, противоречащие друг другу чувства или переживания. Объект вызывает две совершенно противоположные эмоции.

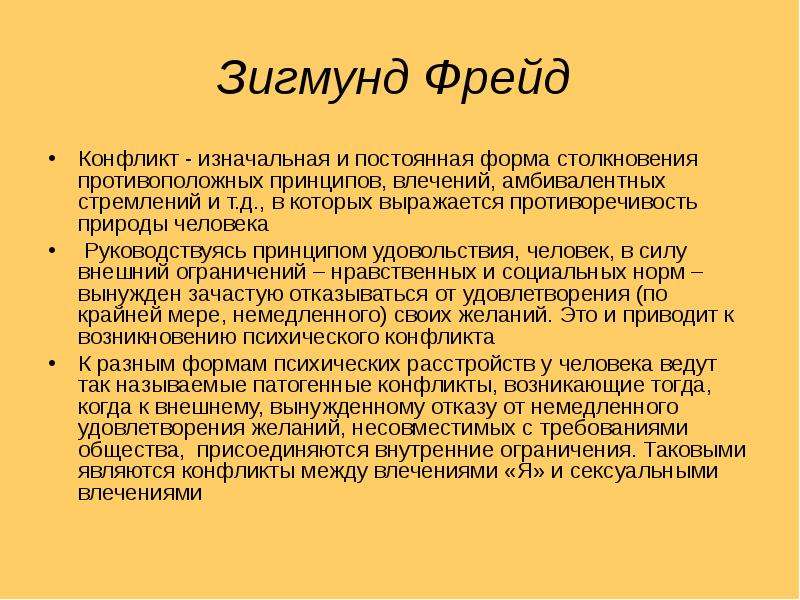

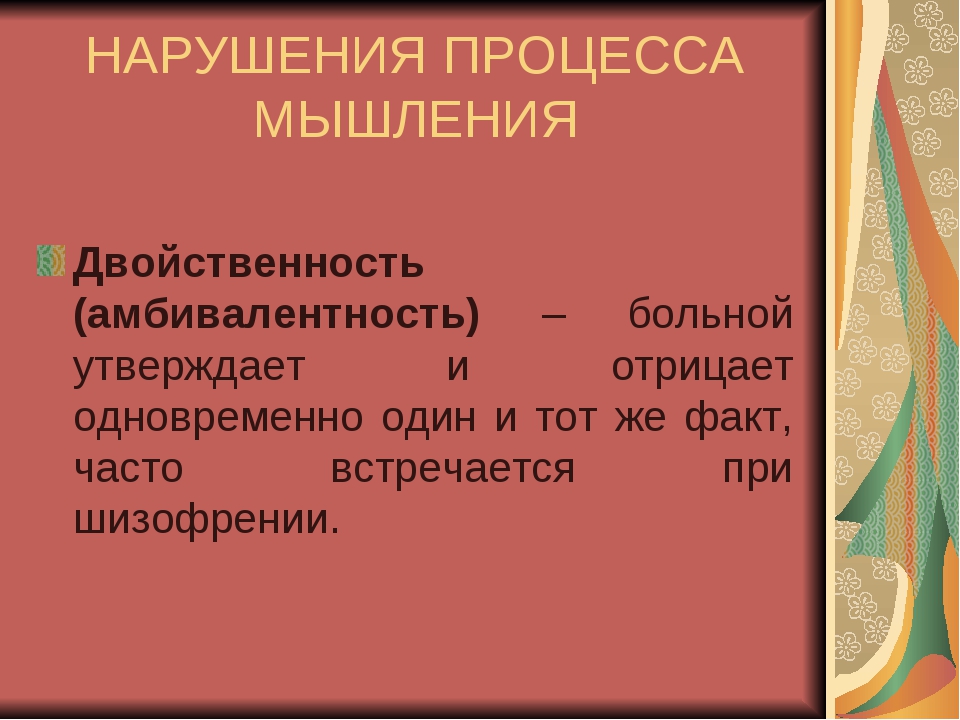

Впервые термин «амбивалентность» был открыт швейцарским психиатром Эйгеном Блейером в начале 20 столетия. По его мнению, это состояние является признаком шизофрении.

В отличие от Блейера, Зигмунд Фрейд считал, что амбивалентность – это мирное сосуществование в человеческой душе противоположных друг другу побуждений. Эти побуждения возникают в двух сферах (жизнь и смерть) и считаются фундаментом личности. Ученый указал на тот факт, что человек рождается с двойственными эмоциями. При этом положительные находятся на сознательном уровне, а негативные спрятаны в глубине подсознания.

Всемирно известный Карл Юнг расширил понятие. По его словам, сознательное и бессознательное гармонично уживаются в механизме действия человеческой психики. Что же тогда такое амбивалентность простыми словами? Это существование в сознании и подсознании двух противоположных или конфликтующих чувств, желаний, эмоций или намерений в отношении одного и того же человека, явления, объекта.

Интересно! Ф. Скотт Фицжеральд говорил, что амбивалентность усиливает умственные способности каждого человека.

Амбивалентность бывает трех видов:

- Эмоциональная амбивалентность. Чаще всего появляется в романтических отношениях. Индивид испытывает к объекту обожания два разных чувства.

- Волевая. По-другому называется амбитенденцией. Что это значит? Человек имеет две противоположные цели и, соответственно, ждет два результата. Ему сложно сделать между ними выбор, из-за чего он откладывает принятие решения.

- Интеллектуальная амбивалентность. Принцип такой же, как и в двух предыдущих случаях. Только здесь дело касается противоречащих идей.

Есть еще четвертый вид – социальная амбивалентность. Примером является человек, живущий одновременно по общепринятым законам и ревностно посещающий церковь. Сюда же относится распространенный термин – православный атеист. Двойственность налицо.

Амбивалентность в психологии и психиатрии

До начала 20 века значение слова амбивалентность рассматривалось лишь в медицинской практике. Но после, как сказано выше, ее стали изучать в психологии. Психологи считают, что это состояние – норма. Поэтому не нужно пытаться от него избавиться. Главное – следить за его проявлениями.

- употребление психотропных препаратов, алкогольсодержащих напитков, наркотических веществ;

- сильный стресс или психологическое потрясение;

- травмирующие ситуации, которые оставили в сознании неизгладимый след.

Сюда же относится использование техник изменения или расширения сознания. Речь идет о нейролингвистическом программировании.

В психиатрии амбивалентность считается симптомом многих серьезных заболеваний. Ее не рассматривают как самостоятельную патологию.

- депрессии в хронической стадии;

- психоз;

- панический страх;

- различные страхи;

- неврозы;

- обсессивно-компульсивное расстройство.

Амбивалентность при таких патологиях – это одновременное существование нескольких чувств, эмоций, ощущений. Они не смешиваются между собой.

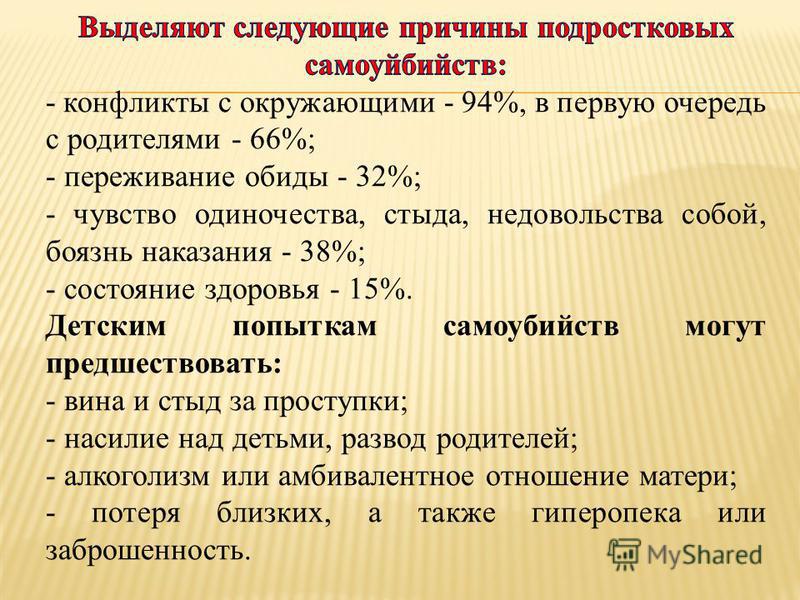

Причины возникновения амбивалентности у человека

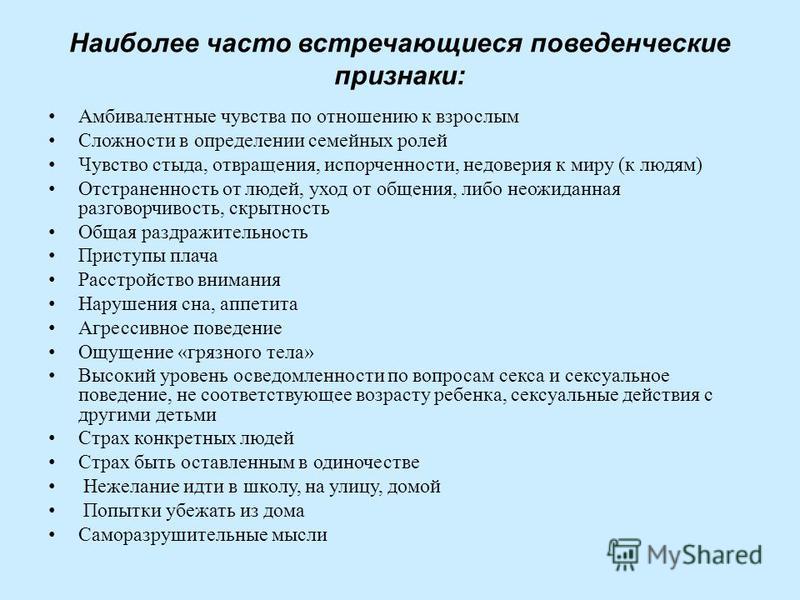

Амбивалентное состояние – симптом психических расстройств. Причинами их развития считаются частые стрессовые ситуации, конфликты, сильные переживания. Как только ситуация стабилизируется, двойственность пропадает сама по себе.

Иногда амбивалентность является следствием сложных взаимоотношений:

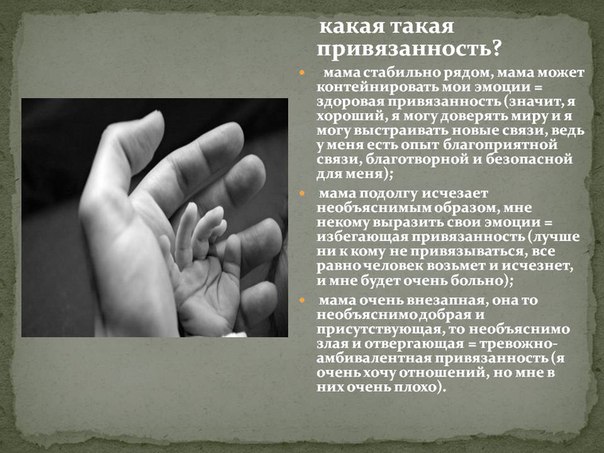

- У детей амбивалентность развивается в том случае, когда им не хватает родительской заботы или тепла. Другой вариант – чрезмерная опека, когда мама и папа позволяют себе вторгаться в личное пространство ребенка.

- Амбивалентность между мужчиной и женщиной появляется, если кто-то из них не уверен в своем партнере, постоянно создает конфликтные ситуации. Также причиной является нестабильность в отношениях.

Подобные ситуации провоцируют стрессы, депрессии, истерики, неврастенические состояния.

Выяснить точную причину амбивалентности может психотерапевт, психолог или психиатр. Выбор в данном случае зависит от степени ее выраженности.

Примеры амбивалентности

Амбивалентное состояние имеет множество граней и особенностей. Некоторые примеры могут вас удивить:

- Любовь к родителям и сильное желание съехать от них, жить отдельно. В особо тяжелых случаях им даже желают смерти.

- Любовь к ребенку вперемешку с желанием хотя бы на пару дней избавиться от него, отправив к бабушкам и дедушкам на воспитание.

- Желание жить в одном доме с родителями, но при этом не слышать их нравоучений, советов.

- Ностальгические воспоминания о прошлом, в котором были потери чего-то важного.

- Страх и любопытство. В темной пустой комнате раздаются странные звуки. Человек боится, но все равно идет посмотреть, что же там происходит.

- Садомазохизм. Речь идет не только о сексуальных отношениях. Вспомните случаи, когда женщина мучается с мужем-алкоголиком или наркоманом, но никак не решится уйти от него.

Другим примером амбивалентности может стать необходимость выбрать из двух кандидатов. У каждого есть хорошие и плохие качества. Но выбрать кого-то одного невозможно. Для получения идеального варианта хочется объединить их в единое целое.

Как проявляются амбивалентные чувства

Что означает понятие амбивалентность чувств? По определению амбивалентность – это двойственность эмоций, желаний и идей. Это полностью противоположное отношение к одному и тому же объекту. Человек не может сделать выбор в пользу одного из решений. Его поведение и эмоциональное состояние постоянно меняются. Утром он мог быть спокойным, дружелюбным. А к вечеру вдруг стал истеричным, агрессивным, провоцирует на ссоры. Или другой пример, «больной» – обычно осторожный, трусливый человек. В амбивалентном состоянии он становится безрассудным. После он вновь превращается в самого себя.

Это полностью противоположное отношение к одному и тому же объекту. Человек не может сделать выбор в пользу одного из решений. Его поведение и эмоциональное состояние постоянно меняются. Утром он мог быть спокойным, дружелюбным. А к вечеру вдруг стал истеричным, агрессивным, провоцирует на ссоры. Или другой пример, «больной» – обычно осторожный, трусливый человек. В амбивалентном состоянии он становится безрассудным. После он вновь превращается в самого себя.

Такие изменения не несут ничего, кроме разочарования, паники, дискомфорта. Они приводят к развитию стресса, неврозов и депрессии.

Яркий наглядный пример проявления амбивалентности чувств в психологии – произведение Ф. Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой очень хочет совершить преступление. Но вспомните, как он боится решительных действий. Двойственность в действии. Но в этом случае она является симптомом психического расстройства.

В наше время амбивалентность (особенно социальная) проявляется у некоторых народов.

На территории России также часто встречается амбивалентность. Причем не только среди простых людей, но и у тех, кто наделен властью. Например, Александр Первый в какой-то период времени хотел упразднить монархию и ввести свободные выборы. Но вскоре он поменял свои взгляды, сделав себя жестоким монархом.

Многие люди зачастую не имеют своего мнения, слепо следуя за пропагандой. С одной стороны, они стремятся к тому, что им навязывают окружающие. С другой же, порой считают это глупостью и пытаются жить в согласии со своим мнением. Так проявляется амбивалентность поведения.

Амбивалентность в отношениях

Амбивалентность в отношениях встречается часто. Вспомните хотя бы распространенную фразу о том, что от ненависти до любви один шаг. «Люблю и ненавижу» – наверняка вы слышали (и не один раз) эти слова.

Для наглядности приведем примеры:

- Жена любит мужа. Но испытывает массу негативных эмоций из-за сильной ревности.

- Женщина обожает своего сына или дочь. Но от усталости ей порой хочется вылить на них все свое раздражение, злость, обиду.

- Ребенок любит родителей, старается проводить с ними как можно больше времени. Но в этот же момент мечтает о том, чтобы они не вмешивались в его жизнь.

- Девушка любит избранника. Но ее раздражают некоторые его качества. Да и близкие друзья провоцируют пересмотреть отношения.

Если амбивалентность эмоций в отношениях появляется на короткий промежуток времени, волноваться не стоит. Кратковременные эмоции не принесут вреда. В противном же случае можно судить о серьезных расстройствах психики.

Диагностика и лечение амбивалентности

Не нужно пытаться самостоятельно поставить себе диагноз амбивалентность. Это должен делать специалист: психолог, психотерапевт или психиатр.

Диагностика

Диагностика амбивалентности предполагает проведение ряда тестов:

- тест Каплана для определения биполярного расстройства;

- тест Пристера, выявляющий наличие конфликтов;

- конфликтологический тест Ричарда Петти.

Но обычно наличие амбивалентности определяется по ответам на такие вопросы:

- Открываю ли я другим свою душу?

- Готов ли обсудить проблемы с посторонними?

- Не испытываю ли дискомфорт, ведя с собеседником откровенные разговоры?

- Боюсь ли я, что со мной перестанут общаться?

- Испытываю ли я волнение, если окружающим я неинтересен?

- Несет ли зависимость от других отрицательные эмоции?

Ответить нужно оценкой от 1 до 5. 1 – полностью не согласен, 5 – полностью согласен.

Лечение

Терапия должна быть комплексной. Для начала нужно выявить причину амбивалентности. Выше говорилось о том, что она не является отдельной болезнью. Обычно это симптом расстройств психики. Осталось выявить, каких.

Для стабилизации личности врач назначает прием медикаментозных препаратов нескольких групп:

- нормотимики – помогают в борьбе с резкими изменениями настроения;

- антидепрессанты – лечат нарушения в работе головного мозга, провоцирующие развитие депрессивных состояний;

- транквилизаторы – помогают избавиться от тревожности, панических атак, проблем со сном, успокаивают, расслабляют;

- нейролептики – улучшают концентрацию, которая снижается в амбивалентном состоянии;

- ноотропы – нормализуют кровообращение в головном мозге, улучшают его активность при психических расстройствах;

- снотворные – улучшают сон;

- седативные средства – устраняют нервное напряжение, помогают справиться с паническими атаками и неврозами;

- витамины группы B – нормализуют работу нервной системы, эффективно борются с депрессией.

Дозировку препаратов и длительность курса лечения определяет врач. В случае с амбивалентностью самолечение тоже опасно.

Одновременно с приемом медикаментов было бы хорошо записаться на прием к психологу. Он поможет найти свои слабые стороны, разобраться в ощущениях, найти причину развития амбивалентности. Это могут быть личные беседы, занятия с группой, специальные тренинги по личностному росту.

Если вышеописанные способы не помогают, значит, амбивалентное состояние переросло в патологическое. Здесь понадобится психиатра. Иначе появятся серьезные проблемы в общении, неожиданная негативная реакция на людей и происходящее вокруг.

Заключение

Итак, значение амбивалентности – двойственность. Не стоит беспокоиться, если иногда у вас возникают противоречивые чувства в отношении человека, события или объекта. Это нормально. Бить тревогу нужно, если такое состояние мешает вашей привычной жизни, портит отношения с окружающими, сказывается на эмоциональном здоровье. С помощью специалиста, например, психолога или психотерапевта, найдите причину происходящего. После можно начинать ее устранение. Назначенные врачом препараты и правильно подобранная терапия помогут вам изменить взгляд на вещи, научиться контролировать проявление чувств и, как следствие, стать счастливее.

С помощью специалиста, например, психолога или психотерапевта, найдите причину происходящего. После можно начинать ее устранение. Назначенные врачом препараты и правильно подобранная терапия помогут вам изменить взгляд на вещи, научиться контролировать проявление чувств и, как следствие, стать счастливее.

Автор статей по саморазвитию и психологии отношений.

Психологический тест Ореховой , для первоклассников «Домики.»

Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой [3] и позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.

Для проведения методики необходимы следующие материалы:

Лист ответов <Приложение 2>

Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый, коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в цвета, соответствующие грифелю.

Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Помощь учителя и его присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том числе и к учителю.

Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает около 20 минут.

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее.

Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее.

Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим.

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение.

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя глагольные предикаты и наречия.

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них – необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.

В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.

Обозначения домиков:

№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу,

№3 – твое настроение на уроке чтения,

№4 – твое настроение на уроке письма,

№5 – твое настроение на уроке математики

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем,

№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками,

№8 – твое настроение, когда ты находишься дома,

№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки,

№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы закончите его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он делает (на ответном листе делается соответствующая пометка).

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, собственный выбор).

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный коэффициент [5] по формуле:

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого цвета)

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим образом:

0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха.

0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки.

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором психологического благополучия.

Соответствие цвета порядковому номеру:

1 – синий

2 – зеленый

3 – красный

4 – желтый

5 – фиолетовый

6 – коричневый

7 – серый

8 – черный

Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим образом:

Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим образом:

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, поводов для беспокойства нет.

Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично.

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации.

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:

Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:

Счастье-горе – блок базового комфорта,

Справедливость – обида – блок личностного роста,

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии,

Скука – восхищение – блок познания.

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в цветовом градуснике (задание №1).

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить три группы детей:

Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить три группы детей:

с положительным отношением к школе

с амбивалентным отношением

с негативным отношением

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера.

Далее заполняется сводная таблица <Приложение 3>. Вегетативный коэффициент, данные опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к трем категориям:

Вегетативный коэффициент, данные опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к трем категориям:

достаточный физиологический уровень адаптации (нет психосоматики, энергетический баланс в норме)

частичный физиологический уровень адаптации (наблюдаются либо психосоматические проявления, либо низкий энергетический баланс)

недостаточный физиологический уровень адаптации (заболевания в период адаптации, психосоматические проявления, низкий энергетический баланс)

Экспертная оценка учителя характеризует деятельностный компонент адаптации первоклассника.

И, наконец, суммарное отклонение от аутогенной нормы является интегрированным показателем эмоционального компонента адаптации. В сводной таблице имеет смысл отразить знак отношения (положительный, амбивалентный, отрицательный) первоклассника к учению, учителю, одноклассникам и себе.

Сопоставление показателей физиологического, деятельностного и эмоционального компонентов позволит квалифицировать уровень адаптации первоклассников как:

достаточный

частичный

недостаточный (или дезадаптация)

Таким образом, на основе полученных данных можно достаточно обоснованно выделить первоклассников, которые нуждаются в индивидуальном внимании психолога. Представляется целесообразным выделить две группы таких детей:

первоклассников с недостаточным уровнем адаптации

первоклассников с частичной адаптацией

Детей из первой группы необходимо обследовать индивидуально, выявить причины и факторы дезадаптации, по возможности провести необходимую коррекционную работу. Как показывает практика, именно эти первоклассники долгое время будут требовать внимания и помощи как со стороны психолога, так и учителя.

Вторая группа – первоклассники с частичной адаптацией – чаще нуждается в краткосрочной оперативной помощи со стороны психолога. Данные об их эмоциональном состоянии, материалы опроса учителя и родителей дают достаточно информации для такой работы. Причинами неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера детско-родительских отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, слабое здоровье и т.д. Нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья маленького школьника. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по преодолению выявленного психологического неблагополучия.

Литература.

Битянова М.Р., Азарова Т. В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. – М: Изд-во “Совершенство”, 1998.

В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в начальной школе. – М: Изд-во “Совершенство”, 1998.

Диагностика школьной дезадаптации. Под ред. Беличевой С.А. Консорциум “Социальное здоровье России”, М.,1995

Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. СПб., 2002.

Психолог в начальной школе: Учебно-практическое пособие / Г.С.Абрамова, Т.П.Гаврилова, А.Г.Лидерс и др.; под ред. Т.Ю.Андрущенко. – Волгоград: Перемена, 1995.

Тимофеев В., Филимоненко Ю. Краткое руководство практическому психологу по использованию цветового теста М.Люшера. СПб., 1995 .

Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. Методическое руководство. СПб., 1999.

Фамилия, имя ___________________________________________ класс ________дата ____________

1 задание

- 1 2 3 4 5 6 7 8

2 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Фамилия, имя ___________________________________________ класс ________дата ____________

1 задание

- 1 2 3 4 5 6 7 8

2 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 3

Физиологический компонент

Деятельностный компонент

Эмоциональный компонент

Общий уровень адаптации

Заболевания в период адаптации

Психосоматическая симптоматика

Вегетативный коэффициент

Уровень физиологической адаптации

Проблемы в учебной деятельности

Уровень усвоения школьной программы

Отношение к себе

Отношение к учению

Отношение к учителю

Отношение к одноклассникам

Суммарное отклонение от аутогенной нормы

Уровень эмоциональной адаптации

Иванов А.

ОРЗ

есть

0,4

недостаточный

нет

достаточный

—

—

+

+

12

амбивалентный

частичный

Макарова М.

нет

нет

0,8

достаточный

Чтение, письмо

неполный

+

—

+

+

17

положительный

достаточный

Васин П.

нет

нет

0,6

достаточный

Чтение, письмо

недостаточный

+

—

—

—

24

отрицательный

недостаточный

Сводная таблица по результатам исследования адаптации первоклассников

- 1 2 3 4 5 6 7 8

Материал «Диагностика адаптации первоклассников к школе»

http://www. vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-shkole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie-dezadaptaczii?showall=1

vashpsixolog.ru/primary-school-age/92-adaptation-to-school/1151-adaptacziya-k-shkole-diagnostika-preduprezhdenie-i-preodolenie-dezadaptaczii?showall=1

Диагностика адаптации первоклассников к школе

Возникает вопрос: каким образом и кто (учитель, администрация школы, родители?) и по каким критериям выявляет категорию детей, нуждающихся в помощи психолога? Как показывает опыт, помимо первоклассников, имеющих действительные трудности в адаптации, в эту группу нередко включают и других детей. С другой, – в нее не попадают те первоклассники, внешний рисунок поведения которых не демонстрирует дезадаптации, но они испытывают глубинные трудности как в усвоении программы, так и в эмоциональной сфере (тот вариант, когда адаптация к школе происходит за счет развития личности и здоровья ребенка). Не секрет, что нередко ребенка приводят к психологу тогда, когда риск дезадаптации благодаря неадекватному педагогическому воздействию со стороны родителей, а иногда, к сожалению, и учителя, стал реальностью.

Все это, а часто также желание администрации школы получить информацию об уровне адаптации всех учащихся первых классов ставит перед школьным психологом задачу проведения массового исследования процесса адаптации первоклассников к школе по окончании первой четверти.

По моему мнению, выбор методик для массового исследования адаптации должен удовлетворять следующим требованиям:

Измерять ключевые параметры адаптации-дезадаптации

Полученная в результате обследования информация должна быть не только констатирующей, но и ориентирующей психолога в причинах возможной дезадаптации

Быть экономичной по форме проведения и затратам времени

Изучение литературы по данной проблеме, практика работы в школе показывает, что процесс адаптации у первоклассников характеризуется следующими основными изменениями:

Происходит физиологическая подстройка деятельности функциональных систем организма первоклассника в соответствии с изменившимися режимом и нагрузкой

Формируются и осваиваются способы и приемы новой деятельности – процесса учения

Эмоциональная сфера первоклассника оценивает изменения в окружающей реальности как субъективно комфортные/дискомфортные и таким образом осуществляет регуляцию его поведения и деятельности

Для общей оценки уровня адаптации первоклассника к школе необходимо получить качественные показатели этих изменений.

Программа изучения уровня адаптации первоклассников к школе может быть представлена в следующей таблице:

Компоненты адаптации

Эмпирические характеристики

Методики

Физиологическая подстройка организма

Отсутствие заболеваний в период адаптации

Отсутствие психосоматической симптоматики

Опрос родителей

Анализ медицинской статистики

Способность организма к энергозатратам

Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”

Освоение способов и приемов новой деятельности

Усвоение программы обучения

Экспертная оценка учителя

Эмоциональное принятие новой социальной ситуации

Эмоционально положительное восприятие процесса учения

Опрос родителей

Методика “Домики”

Эмоционально положительное отношение к учителю

Методика “Домики”

Эмоционально положительное отношение к себе в новой роли

Методика “Домики”

Опрос родителей

Эмоционально положительное восприятие отношений с одноклассниками

Методика “Домики”

Опрос родителей

Таким образом, для оценки успешности адаптации первоклассников необходимо:

Проанализировать данные о заболеваемости первоклассников и их обращениях за медицинской помощью в школе за прошедший период

Опросить родителей

Проинтервьюировать учителя

Провести групповое обследование первоклассников с помощью методики личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”

Процедуры диагностики и способы обработки данных

1. Опрос родителей. <Приложение 1>. Поскольку время и сроки этого мероприятия зависят не от психолога, целесообразно начать именно с этого. Опрос может быть проведен в групповом варианте – на родительском собрании или путем раздачи текста опросника родителям и последующим сбором заполненных ответов. И тот и другой способы имеют свои преимущества и недостатки, хорошо известные практикам.

Опрос родителей. <Приложение 1>. Поскольку время и сроки этого мероприятия зависят не от психолога, целесообразно начать именно с этого. Опрос может быть проведен в групповом варианте – на родительском собрании или путем раздачи текста опросника родителям и последующим сбором заполненных ответов. И тот и другой способы имеют свои преимущества и недостатки, хорошо известные практикам.

Текст опросника приведен в приложении, установить его авторство не представляется возможным, так как он опубликован в добром десятке пособий с незначительными вариациями.

Поскольку мы используем его в конкретных целях, важно, чтобы его текст содержал вопросы о возможных симптомах психосоматических явлений, нарушениях сна, аппетита, и заболеваниях ребенка в адаптационный период. На мой взгляд, нецелесообразно использовать при опросе такие формулировки, как “признаки детской нервности”, так как это вызывает неадекватную реакцию родителей. Лучше просто перечислить ее конкретные проявления.

Обработка данных, полученных с помощью опросника, не представляет трудности. В конечном итоге возможны следующие варианты:

Психосоматических симптомов, заболеваний нет

Изредка имеют место функциональные нарушения

Имели место заболевания, наблюдается психосоматическая симптоматика.

2. Анализ данных медицинской статистики. Нас интересует следующая информация:

Болезни первоклассников в адаптационный период

Обращения за медпомощью по поводу возможной психосоматической симптоматики и травм (бывает, что родители, особенно если первоклассник посещает группу продленного дня, об этом попросту не знают)

Отказы родителей от плановых прививок, мотивированные плохим самочувствием ребенка (не секрет, что в начальной школе родители часто сами лечат ребенка, оставляя его дома на 2-3 дня, поэтому такое отсутствие ребенка в школе может быть не зафиксировано как заболевание)

3. Экспертный опрос учителя. Опрос учителя (или учителей) целесообразно провести используя сокращенный вариант карты наблюдений М. Битяновой [1]. Нет необходимости заполнять карту на всех учащихся класса. Попросите учителя оценить деятельность следующих детей:

Битяновой [1]. Нет необходимости заполнять карту на всех учащихся класса. Попросите учителя оценить деятельность следующих детей:

вызывающих опасения у самого учителя

имеющих отклонения, недостаточный уровень развития, зафиксированные при приеме ребенка в школу

часто болеющих, проявляющих психосоматическую симптоматику

имеющих инверсии цвета, слабую дифференциацию социальных эмоций и показавших негативное эмоциональное отношение к себе, процессу учения и учителю (по методике “Домики”).

Полученную информацию целесообразно интерпретировать вместе с учителем в следующих трех категориях:

первоклассник усваивает школьную программу полностью

первоклассник усваивает школьную программу частично (в этом случае необходимо уточнить, в чем конкретно заключается эта неполнота)

первоклассник не усваивает школьную программу (имеет смысл конкретизировать – не принимает учебную задачу, имитирует учебные действия и др.)

4. Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций “Домики”.

Методической основой теста является цвето-ассоциативный эксперимент, известный по тесту отношений А.Эткинда. Тест разработан О.А.Ореховой [3] и позволяет провести диагностику эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций, что делает его особенно ценным с точки зрения анализа эмоционального отношения ребенка к школе.

Для проведения методики необходимы следующие материалы:

Лист ответов <Приложение 2>

Восемь цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, фиолетовый, серый, коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в цвета, соответствующие грифелю.

Исследование лучше проводить с группой первоклассников –10-15 человек, детей желательно рассадить по одному. Если есть возможность, можно привлечь для помощи старшеклассников, предварительно их проинструктировав. Помощь учителя и его присутствие исключается, так как речь идет об отношении детей к школьной жизни, в том числе и к учителю.

Процедура исследования состоит из трех заданий по раскрашиванию и занимает около 20 минут.

Инструкция: сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке задание №1. Это дорожка из восьми прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. И так далее.

Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут наши чувства. Я буду называть чувства, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет может быть похожим.

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, восхищение.

Если детям непонятно, что обозначает слово, нужно его объяснить, используя глагольные предикаты и наречия.

Найдите задание №3. В этих домиках мы делаем что-то особенное, и жильцы в них – необычные. В первом домике живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте.

Обозначения домиков:

№2 – твое настроение, когда ты идешь в школу,

№3 – твое настроение на уроке чтения,

№4 – твое настроение на уроке письма,

№5 – твое настроение на уроке математики

№6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с учителем,

№7 – твое настроение, когда ты общаешься со своими одноклассниками,

№8 – твое настроение, когда ты находишься дома,

№9 – твое настроение, когда ты делаешь уроки,

№10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы закончите его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он делает (на ответном листе делается соответствующая пометка).

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, собственный выбор).

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный коэффициент [5] по формуле:

ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого цвета)

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим образом:

0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки непосильны для ребенка

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха.

0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию.

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки.

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые значения СО интерпретируются следующим образом:

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может решить самостоятельно.

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, поводов для беспокойства нет.

Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен оптимистично.

Задания №2 и №3 по сути расшифровывают эмоциональную сферу первоклассника и ориентируют исследователя в вероятных проблемах адаптации.

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная дифференциация указывает на деформацию в тех или иных блоках личностных отношений:

Счастье-горе – блок базового комфорта,

Справедливость – обида – блок личностного роста,

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии,

Скука – восхищение – блок познания.

При наличии инверсии цветового градусника (основные цвета занимают последние места) у детей часто наблюдается недостаточная дифференциация социальных эмоций – например, и счастье и ссора могут быть обозначены одним и тем же красным цветом. В этом случае надо обратить внимание, как раскрашивает ребенок парные категории и насколько далеко отстоят пары в цветовом выборе.

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в цветовом градуснике (задание №1).

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, школьной деятельности, учителю и одноклассникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, первоклассник раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. Целесообразно выделить ряды объектов, которые ребенок обозначил одинаковым цветом. Например, школа-счастье-восхищение или домашние задания – горе–скука. Цепочки ассоциаций достаточно прозрачны для понимания эмоционального отношения ребенка к школе. Дети со слабой дифференциацией эмоций скорее всего будут амбивалентны и в эмоциональной оценке видов деятельности. По результатам задания №3 можно выделить три группы детей:

с положительным отношением к школе

с амбивалентным отношением

с негативным отношением

Следует отметить, что при крайне низких или крайне высоких показателях ВК и СО, сомнениях в чистоте исследования данная методика может быть продублирована по той же схеме, но индивидуально, со стандартными карточками из теста Люшера.

Далее заполняется сводная таблица <Приложение 3>. Вегетативный коэффициент, данные опроса родителей и анализ медстатистики характеризуют в целом физиологический компонент адаптации первоклассника к школе. Для удобства все данные можно свести к трем категориям:

достаточный физиологический уровень адаптации (нет психосоматики, энергетический баланс в норме)

частичный физиологический уровень адаптации (наблюдаются либо психосоматические проявления, либо низкий энергетический баланс)

недостаточный физиологический уровень адаптации (заболевания в период адаптации, психосоматические проявления, низкий энергетический баланс)